新人教生物一轮复习学案:第21讲 DNA是主要的遗传物质(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 新人教生物一轮复习学案:第21讲 DNA是主要的遗传物质(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-27 23:59:13 | ||

图片预览

文档简介

新人教生物一轮复习学案

第21讲 DNA是主要的遗传物质

课标要求 概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段,部分病毒的基因在RNA分子上。

考点1 肺炎链球菌的转化实验

概 念 落 实

1.格里菲思的体内转化实验

(1)实验材料:S型和R型肺炎链球菌。

项目 S型细菌 R型细菌

菌落 光滑 粗糙

菌体 多糖类荚膜 多糖类荚膜

毒性 致病性,使小鼠患败血症死亡 致病性

(2)实验过程及结果

结果分析:

实验①②对比说明 。

实验②③对比说明 。

实验②③④对比说明 。

(3)实验结论:已经被加热杀死的S型细菌中,含有 。

2.艾弗里及其同事的肺炎链球体外转化实验

(1)实验过程及结果

(2)结论: 才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

归 纳 总 结

项目 体内转化实验 体外转化实验

培养细菌 在小鼠体内 体外培养基

实验对照 分别用活的S细菌和R细菌注射小鼠形成对照,加热杀死的S型细菌单独注射、加热杀死的S型细菌与R型细菌混合注射形成对照 DNA、蛋白质、多糖等物质之间形成对照,而DNA与DNA酶处理产物之间也形成对照

巧妙构思 用加热杀死的S型细菌注射到小鼠体内作为对照来说明确实发生了转化 将物质提纯分离后,直接单独地观察某种物质在实验中所起的作用

实验结论 被加热杀死的S型细菌体内有“转化因子” 相互对照,共同说明:S型细菌的DNA是遗传物质

联系 ①所用材料相同; ② 体内转化是体外转化实验的基础,体外转化实验是体内转化实验的延伸;③两实验都遵循对照原则、单一变量原则

诊断·加强

1.判断下列说法的正误:

(1)从第四组实验中的病死小鼠体内分离得到的肺炎链球菌只有S型细菌,而无R型细菌。 ( )

(2)S型细菌与R型细菌致病性差异的根本原因是发生了细胞分化。 ( )

(3)格里菲思的体内转化实验证明了肺炎链球菌的遗传物质是DNA。 ( )

(4)若反过来,加热杀死的R型细菌也能将S型细菌转化为活的R型细菌。 ( )

(5)转化的实质是S型细菌使R型细菌发生了基因突变。 ( )

2.格里菲思第四组实验中,小鼠体内S型细菌、R型细菌含量的变化情况如图所示,则:

(1)ab段R型细菌数量减少的原因是 。

(2)bc段R型细菌数量增多的原因是 ,S型细菌能降低小鼠的免疫力,造成R型细菌大量繁殖。

(3)后期出现的大量S型细菌是由 而来的。

3.S型细菌的DNA (选填“能”或“不能”)使小鼠死亡。

4.体内转化实验中“加热”是否已导致DNA和蛋白质变性?

。

5.上述实验中格里菲思是通过观察小鼠的生活情况来判断R型和S型细菌,除此之外,你还可以通过 的方法区分。

6.肺炎链球菌发生的这种转化,属于可遗传变异中的 。

典 题 固 法

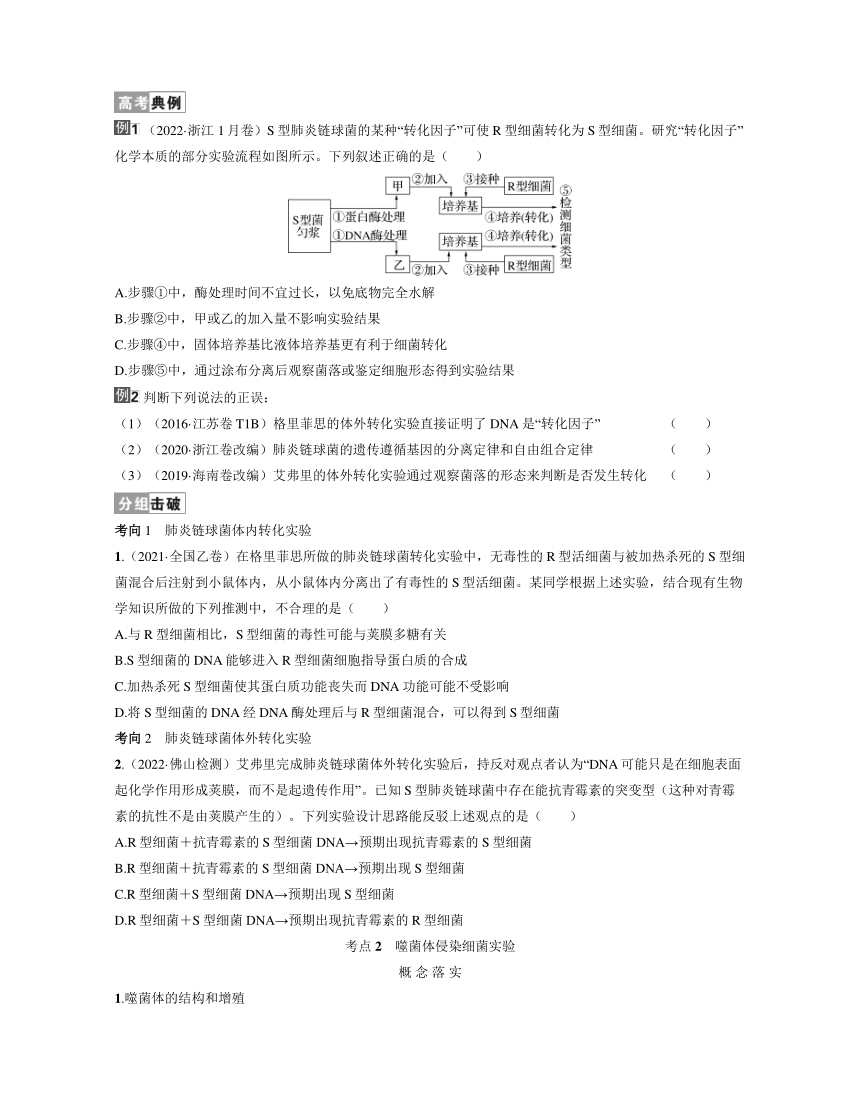

(2022·浙江1月卷)S型肺炎链球菌的某种“转化因子”可使R型细菌转化为S型细菌。研究“转化因子”化学本质的部分实验流程如图所示。下列叙述正确的是( )

A.步骤①中,酶处理时间不宜过长,以免底物完全水解

B.步骤②中,甲或乙的加入量不影响实验结果

C.步骤④中,固体培养基比液体培养基更有利于细菌转化

D.步骤⑤中,通过涂布分离后观察菌落或鉴定细胞形态得到实验结果

判断下列说法的正误:

(1)(2016·江苏卷T1B)格里菲思的体外转化实验直接证明了DNA是“转化因子” ( )

(2)(2020·浙江卷改编)肺炎链球菌的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律 ( )

(3)(2019·海南卷改编)艾弗里的体外转化实验通过观察菌落的形态来判断是否发生转化 ( )

考向1 肺炎链球菌体内转化实验

1.(2021·全国乙卷)在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是( )

A.与R型细菌相比,S型细菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B.S型细菌的DNA能够进入R型细菌细胞指导蛋白质的合成

C.加热杀死S型细菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响

D.将S型细菌的DNA经DNA酶处理后与R型细菌混合,可以得到S型细菌

考向2 肺炎链球菌体外转化实验

2.(2022·佛山检测)艾弗里完成肺炎链球菌体外转化实验后,持反对观点者认为“DNA可能只是在细胞表面起化学作用形成荚膜,而不是起遗传作用”。已知S型肺炎链球菌中存在能抗青霉素的突变型(这种对青霉素的抗性不是由荚膜产生的)。下列实验设计思路能反驳上述观点的是( )

A.R型细菌+抗青霉素的S型细菌DNA→预期出现抗青霉素的S型细菌

B.R型细菌+抗青霉素的S型细菌DNA→预期出现S型细菌

C.R型细菌+S型细菌DNA→预期出现S型细菌

D.R型细菌+S型细菌DNA→预期出现抗青霉素的R型细菌

考点2 噬菌体侵染细菌实验

概 念 落 实

1.噬菌体的结构和增殖

(1)T2噬菌体是一种专门寄生在 体内的病毒。

(2)T2噬菌体的模式图

(3)T2噬菌体侵染大肠杆菌(增殖)的过程

(4)噬菌体的复制式增殖

①模板: 的DNA。

②合成T2噬菌体DNA的原料: 提供的4种脱氧核苷酸。

③合成T2噬菌体的蛋白质:原料氨基酸由 提供,场所是大肠杆菌的 。

2.赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验

(1)实验选材、方法和思路

实验材料 T2噬菌体(蛋白质外壳含特征元素 ,遗传物质DNA含特征元素 ,繁殖速度快,营寄生生活)、大肠杆菌(繁殖速度快)

实验思路 将 与蛋白质分开, 去观察DNA和蛋白质的作用

实验方法 放射性 法,用 分别标记T2噬菌体的DNA和蛋白质

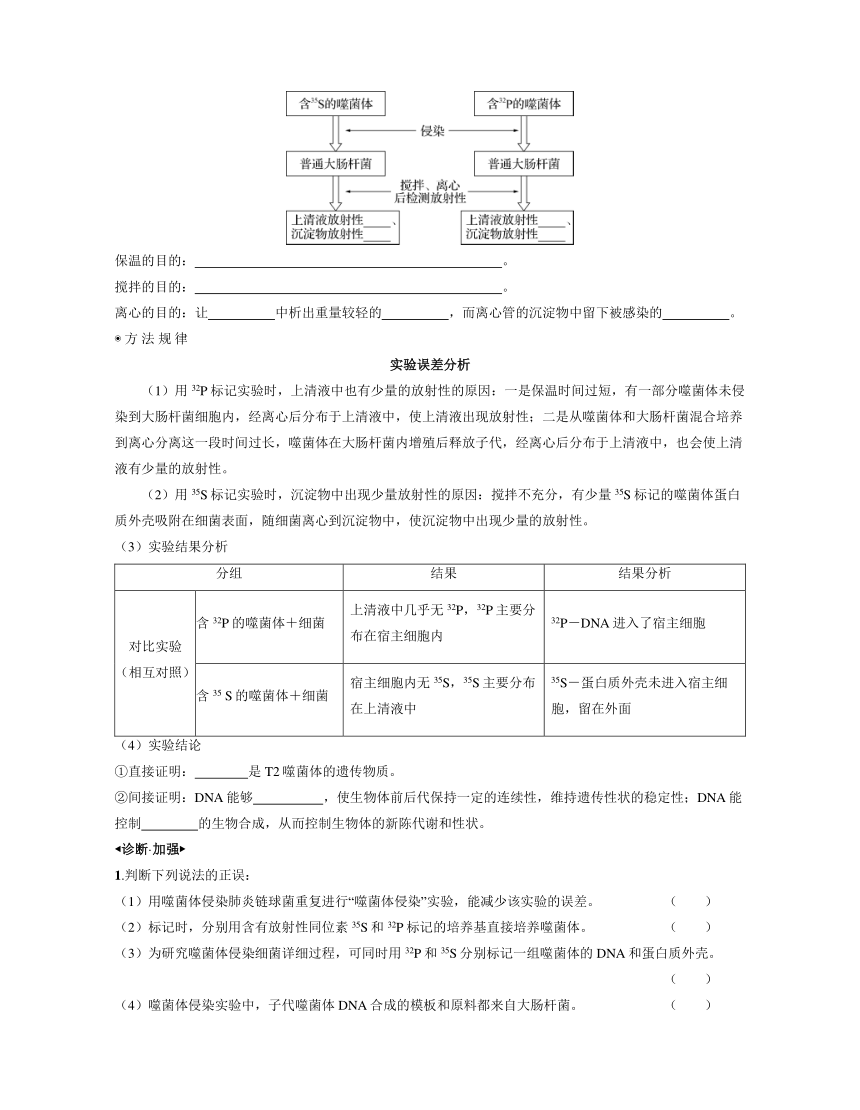

(2)实验过程及结果

①标记噬菌体

②已标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌

保温的目的: 。

搅拌的目的: 。

离心的目的:让 中析出重量较轻的 ,而离心管的沉淀物中留下被感染的 。

方 法 规 律

实验误差分析

(1)用32P标记实验时,上清液中也有少量的放射性的原因:一是保温时间过短,有一部分噬菌体未侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中,使上清液出现放射性;二是从噬菌体和大肠杆菌混合培养到离心分离这一段时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放子代,经离心后分布于上清液中,也会使上清液有少量的放射性。

(2)用35S标记实验时,沉淀物中出现少量放射性的原因:搅拌不充分,有少量35S标记的噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中,使沉淀物中出现少量的放射性。

(3)实验结果分析

分组 结果 结果分析

对比实验 (相互对照) 含32P的噬菌体+细菌 上清液中几乎无32P,32P主要分布在宿主细胞内 32P-DNA进入了宿主细胞

含35 S的噬菌体+细菌 宿主细胞内无35S,35S主要分布在上清液中 35S-蛋白质外壳未进入宿主细胞,留在外面

(4)实验结论

①直接证明: 是T2噬菌体的遗传物质。

②间接证明:DNA能够 ,使生物体前后代保持一定的连续性,维持遗传性状的稳定性;DNA能控制 的生物合成,从而控制生物体的新陈代谢和性状。

诊断·加强

1.判断下列说法的正误:

(1)用噬菌体侵染肺炎链球菌重复进行“噬菌体侵染”实验,能减少该实验的误差。 ( )

(2)标记时,分别用含有放射性同位素35S和32P标记的培养基直接培养噬菌体。 ( )

(3)为研究噬菌体侵染细菌详细过程,可同时用32P和35S分别标记一组噬菌体的DNA和蛋白质外壳。 ( )

(4)噬菌体侵染实验中,子代噬菌体DNA合成的模板和原料都来自大肠杆菌。 ( )

2.链接必修2 教材P45 “相关信息”。

为什么选择35S和32P这两种同位素分别对蛋白质和DNA进行标记,而不是用14C和18O进行标记?

3.链接必修2 教材P47 “拓展应用”T1。

T2噬菌体侵染大肠杆菌,只有噬菌体的DNA进入细菌的细胞中,噬菌体的蛋白质外壳留在细胞外。大肠杆菌裂解后,释放大量子代噬菌体却同原来的噬菌体一样具有蛋白质外壳。那么子代噬菌体外壳是怎么来的呢?

典 题 固 法

(2022·浙江6月卷)下列关于“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述,正确的是( )

A.需用同时含有32P和35S的噬菌体侵染大肠杆菌

B.搅拌是为了使大肠杆菌内的噬菌体释放出来

C.离心是为了沉淀培养液中的大肠杆菌

D.该实验证明了大肠杆菌的遗传物质是DNA

(2022·湖南卷)T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,下列哪一项不会发生( )

A.新的噬菌体DNA合成

B.新的噬菌体蛋白质外壳合成

C.噬菌体在自身RNA聚合酶作用下转录出RNA

D.合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合

判断下列说法的正误:

(1)(2019·海南卷T21D)用放射性同位素标记T2噬菌体外壳蛋白,在子代噬菌体中检测不到放射性 ( )

(2)(2022·广东卷T5D)赫尔希和蔡斯用对比实验证明DNA是遗传物质 ( )

(3)(2017·江苏卷T2D)赫尔希和蔡斯实验中细菌裂解后得到的噬菌体都带有32P标记 ( )

(4)(2017·江苏卷T2C)赫尔希和蔡斯实验中离心后细菌主要存在于沉淀中 ( )

考向1 噬菌体侵染细菌实验的过程

1.(2019·江苏卷)赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证实了DNA是遗传物质,下列相关叙述正确的是( )

A.实验中可用15N代替32P标记DNA

B.噬菌体外壳蛋白是大肠杆菌编码的

C.噬菌体DNA的合成原料来自大肠杆菌

D.实验证明了大肠杆菌的遗传物质是DNA

考向2 噬菌体侵染实验的误差分析

2. (2023·广州开学考)如图表示赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌的实验过程,下列有关分析错误的是( )

实验1

实验2

A.实验1的实验现象为上清液有很高的放射性,沉淀物无放射性

B.若实验1搅拌不充分,沉淀物的放射性会增强

C.若实验2保温时间太长,上清液的放射性会增强

D.实验1和2能说明DNA能指导蛋白质合成

考向3 噬菌体侵染细菌实验的结果讨论

3.如果用3H、15N、32P、35P标记噬菌体,让其侵染细菌,在产生子代噬菌体的组成结构成分中,能够找到的放射性元素是( )

A.可在外壳中找到3H、15N和35S

B.可在DNA中找到3H、15N和32P

C.可在外壳中找到15N、32P、35S

D.可在DNA中找到15N、32P、35S

方 法 规 律

“两看法”判断噬菌体侵染细菌的标记情况

考点3 DNA是主要的遗传物质

概 念 落 实

1.烟草花叶病毒感染烟草细胞的实验

2.DNA是主要的遗传物质

绝大多数生物的遗传物质都是 ,少数生物的遗传物质是 ,所以说DNA是 的遗传物质。

诊断·加强

1.判断下列说法的正误:

(1)烟草花叶病毒感染实验说明烟草花叶病毒的遗传物质主要是DNA。 ( )

(2)酵母菌细胞核中的遗传物质是DNA,细胞质中的遗传物质是RNA。 ( )

2.完成下列填空(填序号):

①HIV ②T2噬菌体 ③大肠杆菌 ④蓝细菌 ⑤绿藻 ⑥烟草 ⑦新冠病毒 ⑧小白鼠 ⑨ 酵母菌

具有细胞结构的生物是 ;属于病毒的有 。

遗传物质是DNA的生物是 ;遗传物质是RNA的生物有 。

既含有DNA又含有RNA的生物是 。

典 题 固 法

(2022·浙江1月卷)羊瘙痒病是感染性蛋白粒子PrPSc引起的①。某些羊体内存在蛋白质PrPc②,但不发病。当羊感染了PrPSc后,PrPSc将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累③,从而发病。把患瘙痒病的羊组织匀浆接种到小鼠后,小鼠也会发病④。下列分析合理的是( )

A.动物体内的PrPSc可全部被蛋白酶水解

B.患病羊体内存在指导PrPSc合成的基因

C.产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc具有反馈抑制作用

D.给PrPc基因敲除⑤小鼠接种PrPSc,小鼠不会发病

审 答 指 导

题眼 明确思路 指导答案

①④⑤ 基因敲除是针对某个序列已知但功能未知的序列,改变生物的遗传基因,令特定的基因功能丧失作用,从而使部分功能被屏蔽 可判断D选项

②③ PrPSc是感染产生的,但会将原本羊具有的PrPc不断转变成PrPSc,从而积累,应该是正反馈,正反馈起加剧效果而不是抑制 可判断B、C两项

考向 DNA是主要的遗传物质

1.(2023·深圳六校联考)烟草花叶病毒(TMV)是一种单链RNA病毒,具有S和 HR等多种株系。科学家分别提取了S株系和HR株系的 RNA 和蛋白质,进行了以下重组实验。下列相关叙述中,合理的是( )

重组实验过程 子代病毒的类型

第一组 S-RNA+HR-蛋白质→感染烟草 S株系

第二组 HR-RNA+S-蛋白质→ 感染烟草 HR株系

A.可以通过培养基上不同的菌落特征鉴别 TMV的不同株系

B.将 TMV的遗传物质与二苯胺水浴加热,溶液会变成蓝色

C.根据实验结果可推测,TMV 的 RNA 控制其蛋白质的合成

D.在该实验中,第一组实验是对照组,第二组实验是实验组

2.研究发现,一种病毒只含一种核酸(DNA或RNA),病毒的核酸可能是单链结构也可能是双链结构。以下是探究新病毒的核酸种类和结构类型的实验方法。

(1)酶解法:通过分离提纯技术,提取新病毒的核酸,加入 酶混合培养一段时间,再侵染其宿主细胞,若在宿主细胞内检测不到子代病毒,则病毒为DNA病毒。

(2)侵染法:将 培养在含有放射性标记的尿嘧啶的培养基中繁殖数代,之后接种 ,培养一段时间后收集子代病毒并检测其放射性,若检测到子代病毒有放射性,则说明该病毒为 病毒。

(3)碱基测定法:为确定新病毒的核酸是单链结构还是双链结构,可对此新病毒核酸的碱基组成和A、U、T碱基比例进行测定分析。

①若含有T,且 ,则说明是单链DNA。

②若含有T,且 ,则最可能是双链DNA。

③若含有U,且 ,则说明是单链RNA。

④若含有U,且A的比例等于U的比例,则最可能是双链RNA。

方 法 规 律

探索遗传物质的3种方法

构核心概念

练教材长句

链接必修2 教材P43。

(1)格里菲思实验中的加热致死的S型细菌与R型活细菌混合能转化产生S型活细菌的原理是 ;实验结论: 。

链接必修2 教材P44~45。

(2)赫尔希和蔡斯利用了 技术,设计并完成了 实验。相比肺炎链球菌转化实验,该实验更具说服力,是因为

。

(3)用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,上清液中含放射性的原因是

。

(4)用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物中有放射性的原因是

。

链接必修2 教材P47“拓展应用”T2。

(5)作为遗传物质,需要具备的特点有:① ;② ;③ ;④ 。

链接必修2 教材P43。

(6)格里菲斯用于转化实验的肺炎链球菌中,S型细菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,且各种类型不能通过基因突变相互转化,R型细菌是由SⅡ型突变产生。有人认为S型细菌的出现是由R型细菌突变产生。请设计实验否定这种说法。(写出实验设计思路,预期结果和结论)

拎教材“冷”点

链接必修2教材 P43“相关信息”。

(1)肺炎链球菌的S型细菌和R型细菌区别之一是前者有 ,S型细菌的多糖荚膜对其生存意义是:抵抗 ,有利于细菌 。

链接必修2教材 P46“科学方法”。

(2)肺炎链球菌体外转化实验中用到了自变量控制中的 ,实验结论是

。

链接必修2教材 P47“生物科技进展”。

(3)2022年诺贝尔生理或者医学奖授予瑞典生物学家、进化遗传学家斯万特·帕博(Svante P bo),以表彰他发现了与已灭绝古人类和人类进化相关的基因组。古人类基因组的DNA提取较为困难,这是因为:

本身存在半衰期(不同温度或环境条件下不等,大约在数万到数十万年左右);②DNA可能会被污染。埋藏在化石周围的各种动植物残骸、各种带来不确定因素的微生物,以及实验时候现代人的影响,也都给整个提取过程带来未知数;③外界环境的“风吹雨打”都会对 DNA 结构造成损伤,DNA 会被不断 ;等等。

第21讲 DNA是主要的遗传物质

考点1 肺炎链球菌的转化实验

【概念落实】

1.(1)有 无 有 无 (2)R型活细菌 S型活细菌 结果分析:R型细菌无毒性,S型细菌有毒性 被加热杀死的S型细菌无毒性 R型细菌转化成了S型细菌 (3)使R型细菌转化为S型细菌的“转化因子”

2.(1)S型活细菌 R (2)DNA

【诊断·加强】

1.(1)× (2)× (3)× (4)× (5)×

2.(1)小鼠体内形成大量的抗R型细菌的抗体,致使R型细菌数量减少 (2)b之前已有少量R型细菌转化为S型细菌 (3)R型细菌转化成的S型细菌繁殖

3.不能

4.加热杀死的S型细菌,其蛋白质变性失活;DNA在加热过程中,可能会双螺旋解开,氢键断裂,但缓慢冷却时,其结构可恢复

5.观察菌落形态

6.基因重组

【典题固法】

【高考典例】

例1 D 解析:步骤①中,酶处理时间要足够长,以使底物完全水解,A错误;步骤②中,甲或乙的加入量属于无关变量,应相同,否则会影响实验结果,B错误;步骤④中,液体培养基比固体培养基更有利于细菌转化,C错误;S型细菌有荚膜,菌落光滑,R型细菌无荚膜,菌落粗糙。步骤⑤中,通过涂布分离后观察菌落或鉴定细胞形态,判断是否出现S型细菌,D正确。

例2 (1)× (2)× (3)√

【对点演练】

1.D 解析:与R型细菌相比,S型细菌具有荚膜多糖,S型细菌有毒,故可推测S型细菌的毒性可能与荚膜多糖有关,A正确;S型细菌的DNA进入R型细菌细胞后,使R型细菌具有了S型细菌的性状,可知S型细菌的DNA进入R型细菌细胞后指导蛋白质的合成,B正确;加热杀死的S型细菌不会使小鼠死亡,说明加热杀死的S型细菌的蛋白质功能丧失,而加热杀死的S型细菌的DNA可以使R型细菌发生转化,可知其DNA功能不受影响,C正确;将S型细菌的DNA经DNA酶处理后,DNA被水解为小分子物质,故与R型细菌混合,不能得到S型细菌,D错误。

2.A 解析:R型菌+抗青霉素的S型菌DNA→预期出现抗青霉素的S型菌,该实验证明细菌中的一些与荚膜形成无关的性状(如抗药性)也会发生转化,而且抗青霉素的S型菌DNA中存在抗青霉素的基因和控制荚膜合成的基因。因此,该实验结果表明题述对艾弗里所得结论的怀疑是错误的。

考点2 噬菌体侵染细菌实验

【概念落实】

1.(1)大肠杆菌 (2)①DNA ②C、H、O、N、P ③蛋白质 ④C、H、O、N、S等 (3)DNA 子代噬菌体 (4)噬菌体 大肠杆菌 大肠杆菌 核糖体

2.(1)S P DNA 直接地、单独地 同位素标记 32P和35S (2)①35S 32P ②高 低 低 高 让T2噬菌体充分侵染细菌 使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离 上清液 T2噬菌体外壳 大肠杆菌 (4)①DNA ②自我复制 蛋白质

【诊断·加强】

1.(1)× (2)× 提示:培养含放射性标记的噬菌体,不能用培养基直接培养,应先培养细菌,再用细菌培养噬菌体,从而使噬菌体被标记。 (3)× 提示:35S和32P不能同时标记在同一噬菌体上,因为放射性检测时只能检测到存在部位,不能确定是何种元素的放射性。 (4)×

2.提示:T2噬菌体的化学组成中,60%是蛋白质,40%是DNA。对这两种物质的分析表明:仅蛋白质分子中含有硫,磷几乎都存在于DNA中。

3.提示:子代噬菌体的外壳是利用亲代噬菌体的遗传信息,以大肠杆菌的氨基酸为原料,在大肠杆菌的核糖体上合成的。

【高考典例】

例1 C 解析:实验过程中需单独用32P标记噬菌体的DNA和35S标记噬菌体的蛋白质,A错误;实验过程中搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体外壳与细菌分离,B错误;大肠杆菌的质量大于噬菌体,离心的目的是为了沉淀培养液中的大肠杆菌,C正确;该实验证明了噬菌体的遗传物质是DNA,D错误。

例2 C 解析:T2噬菌体侵染大肠杆菌后,其DNA会在大肠杆菌体内复制,合成新的噬菌体DNA,A正确;T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,只有DNA进入大肠杆菌,T2噬菌体会用自身的DNA和大肠杆菌的氨基酸等来合成新的噬菌体蛋白质外壳,B正确;噬菌体在大肠杆菌RNA聚合酶作用下转录出RNA,C错误;合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合,合成蛋白质,D正确。

例3 (1)√ (2)√ (3)× (4)√

【对点演练】

1.C

2.A 解析:若搅拌不充分,部分噬菌体可能依然吸附在大肠杆菌表面,导致沉淀中依然会有少量放射性,A错误,B正确;实验2是用32P标记DNA,保温时间太长(大肠杆菌裂解释放子代噬菌体到上清液)或者太短(部分噬菌体未来得及将DNA注入大肠杆菌离心后到上清液)都会导致上清液中放射性增强,C正确;实验1和实验2能间接说明DNA能指导蛋白质的合成,D正确。

3.B 解析:3H、15N既可标记在噬菌体DNA分子上,又可标记在噬菌体蛋白质外壳上,而32P只能标记在噬菌体DNA分子上,35S只能标记在噬菌体蛋白质外壳上,噬菌体侵染细菌过程中,只有DNA进入细菌细胞,所以在产生的子代噬菌体细胞成分中,在DNA分子上只能找到3H、15N和32P,无35S。

考点3 DNA是主要的遗传物质

【概念落实】

1.染病 未染病 RNA 蛋白质

2.DNA RNA 主要

【诊断·加强】

1.(1)× (2)× 2.③④⑤⑥⑧⑨ ①②⑦ ②③④⑤⑥⑧⑨ ①⑦ ③④⑤⑥⑧⑨

【典题固法】

【高考典例】

例 D 解析:由题干可知,PrPSc可将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc在羊体内积累,说明PrPSc不会被蛋白酶水解,A错误;患病羊体内不存在指导PrPSc合成的基因,但存在指导蛋白质PrPc合成的基因,PrPc合成后,感染的PrPSc将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累,从而使羊发病,B错误;由题干可知,当羊感染了PrPSc后,PrPSc将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累,从而使羊发病,说明产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc不具有反馈抑制作用,C错误;小鼠的PrPc基因敲除后,不会表达产生蛋白质PrPc,因此小鼠接种PrPSc后,不会出现PrPc转变为PrPSc,也就不会导致PrPSc积累,因此小鼠不会发病,D正确。

【对点演练】

1.C 解析:病毒非细菌,不能用培养基培养,也无法形成菌落,A错误;DNA+ 二苯胺试剂→(沸水浴)→蓝色,但TMV是RNA病毒,B错误;根据对照结果,可以确定TMV的遗传物质是RNA,控制相应蛋白质的合成;C正确;两组是互为对照,都是实验组,也都是对照组,D错误。

2.(1)DNA(DNA水解) (2)该病毒的宿主细胞 该病毒 RNA (3)①A的比例不等于T的比例 ②A的比例等于T的比例 ③A的比例不等于U的比例

课堂小结与延伸

【构核心概念】

绝大多数生物 少数病毒 肺炎链球菌转化 噬菌体侵染细菌 烟草花叶病毒

【练教材长句】

(1)基因重组 在加热致死的S型细菌中存在转化因子,可以使R型细菌转化为S型细菌

(2)放射性同位素标记 噬菌体侵染细菌 噬菌体只有头部的DNA进入大肠杆菌中,而蛋白质外壳留在外面

(3)保温时间过短或过长

(4)搅拌不充分,有少量含35S的噬菌体外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中

(5)储存大量遗传信息 (迅速、准确)地复制并遗传给下一代 结构较稳定且能(低频)突变 能指导蛋白质合成,从而控制生物的性状和新陈代谢过程

(6)提示:实验设计思路:利用加热杀死的SⅢ(或SⅠ)与R型细菌混合培养,观察后代是否出现S型细菌;预期结果和结论:若出现的S型细菌全部为SⅢ(或SⅠ),则否定了S细菌的出现是由于基因突变。

【拎教材“冷”点】

(1)多糖类荚膜 吞噬细胞的吞噬 在宿主体内生活并繁殖 (2)减法原理 DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质 (3)DNA 降解(或分解、水解)

第21讲 DNA是主要的遗传物质

课标要求 概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段,部分病毒的基因在RNA分子上。

考点1 肺炎链球菌的转化实验

概 念 落 实

1.格里菲思的体内转化实验

(1)实验材料:S型和R型肺炎链球菌。

项目 S型细菌 R型细菌

菌落 光滑 粗糙

菌体 多糖类荚膜 多糖类荚膜

毒性 致病性,使小鼠患败血症死亡 致病性

(2)实验过程及结果

结果分析:

实验①②对比说明 。

实验②③对比说明 。

实验②③④对比说明 。

(3)实验结论:已经被加热杀死的S型细菌中,含有 。

2.艾弗里及其同事的肺炎链球体外转化实验

(1)实验过程及结果

(2)结论: 才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

归 纳 总 结

项目 体内转化实验 体外转化实验

培养细菌 在小鼠体内 体外培养基

实验对照 分别用活的S细菌和R细菌注射小鼠形成对照,加热杀死的S型细菌单独注射、加热杀死的S型细菌与R型细菌混合注射形成对照 DNA、蛋白质、多糖等物质之间形成对照,而DNA与DNA酶处理产物之间也形成对照

巧妙构思 用加热杀死的S型细菌注射到小鼠体内作为对照来说明确实发生了转化 将物质提纯分离后,直接单独地观察某种物质在实验中所起的作用

实验结论 被加热杀死的S型细菌体内有“转化因子” 相互对照,共同说明:S型细菌的DNA是遗传物质

联系 ①所用材料相同; ② 体内转化是体外转化实验的基础,体外转化实验是体内转化实验的延伸;③两实验都遵循对照原则、单一变量原则

诊断·加强

1.判断下列说法的正误:

(1)从第四组实验中的病死小鼠体内分离得到的肺炎链球菌只有S型细菌,而无R型细菌。 ( )

(2)S型细菌与R型细菌致病性差异的根本原因是发生了细胞分化。 ( )

(3)格里菲思的体内转化实验证明了肺炎链球菌的遗传物质是DNA。 ( )

(4)若反过来,加热杀死的R型细菌也能将S型细菌转化为活的R型细菌。 ( )

(5)转化的实质是S型细菌使R型细菌发生了基因突变。 ( )

2.格里菲思第四组实验中,小鼠体内S型细菌、R型细菌含量的变化情况如图所示,则:

(1)ab段R型细菌数量减少的原因是 。

(2)bc段R型细菌数量增多的原因是 ,S型细菌能降低小鼠的免疫力,造成R型细菌大量繁殖。

(3)后期出现的大量S型细菌是由 而来的。

3.S型细菌的DNA (选填“能”或“不能”)使小鼠死亡。

4.体内转化实验中“加热”是否已导致DNA和蛋白质变性?

。

5.上述实验中格里菲思是通过观察小鼠的生活情况来判断R型和S型细菌,除此之外,你还可以通过 的方法区分。

6.肺炎链球菌发生的这种转化,属于可遗传变异中的 。

典 题 固 法

(2022·浙江1月卷)S型肺炎链球菌的某种“转化因子”可使R型细菌转化为S型细菌。研究“转化因子”化学本质的部分实验流程如图所示。下列叙述正确的是( )

A.步骤①中,酶处理时间不宜过长,以免底物完全水解

B.步骤②中,甲或乙的加入量不影响实验结果

C.步骤④中,固体培养基比液体培养基更有利于细菌转化

D.步骤⑤中,通过涂布分离后观察菌落或鉴定细胞形态得到实验结果

判断下列说法的正误:

(1)(2016·江苏卷T1B)格里菲思的体外转化实验直接证明了DNA是“转化因子” ( )

(2)(2020·浙江卷改编)肺炎链球菌的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律 ( )

(3)(2019·海南卷改编)艾弗里的体外转化实验通过观察菌落的形态来判断是否发生转化 ( )

考向1 肺炎链球菌体内转化实验

1.(2021·全国乙卷)在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是( )

A.与R型细菌相比,S型细菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B.S型细菌的DNA能够进入R型细菌细胞指导蛋白质的合成

C.加热杀死S型细菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响

D.将S型细菌的DNA经DNA酶处理后与R型细菌混合,可以得到S型细菌

考向2 肺炎链球菌体外转化实验

2.(2022·佛山检测)艾弗里完成肺炎链球菌体外转化实验后,持反对观点者认为“DNA可能只是在细胞表面起化学作用形成荚膜,而不是起遗传作用”。已知S型肺炎链球菌中存在能抗青霉素的突变型(这种对青霉素的抗性不是由荚膜产生的)。下列实验设计思路能反驳上述观点的是( )

A.R型细菌+抗青霉素的S型细菌DNA→预期出现抗青霉素的S型细菌

B.R型细菌+抗青霉素的S型细菌DNA→预期出现S型细菌

C.R型细菌+S型细菌DNA→预期出现S型细菌

D.R型细菌+S型细菌DNA→预期出现抗青霉素的R型细菌

考点2 噬菌体侵染细菌实验

概 念 落 实

1.噬菌体的结构和增殖

(1)T2噬菌体是一种专门寄生在 体内的病毒。

(2)T2噬菌体的模式图

(3)T2噬菌体侵染大肠杆菌(增殖)的过程

(4)噬菌体的复制式增殖

①模板: 的DNA。

②合成T2噬菌体DNA的原料: 提供的4种脱氧核苷酸。

③合成T2噬菌体的蛋白质:原料氨基酸由 提供,场所是大肠杆菌的 。

2.赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验

(1)实验选材、方法和思路

实验材料 T2噬菌体(蛋白质外壳含特征元素 ,遗传物质DNA含特征元素 ,繁殖速度快,营寄生生活)、大肠杆菌(繁殖速度快)

实验思路 将 与蛋白质分开, 去观察DNA和蛋白质的作用

实验方法 放射性 法,用 分别标记T2噬菌体的DNA和蛋白质

(2)实验过程及结果

①标记噬菌体

②已标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌

保温的目的: 。

搅拌的目的: 。

离心的目的:让 中析出重量较轻的 ,而离心管的沉淀物中留下被感染的 。

方 法 规 律

实验误差分析

(1)用32P标记实验时,上清液中也有少量的放射性的原因:一是保温时间过短,有一部分噬菌体未侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中,使上清液出现放射性;二是从噬菌体和大肠杆菌混合培养到离心分离这一段时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放子代,经离心后分布于上清液中,也会使上清液有少量的放射性。

(2)用35S标记实验时,沉淀物中出现少量放射性的原因:搅拌不充分,有少量35S标记的噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中,使沉淀物中出现少量的放射性。

(3)实验结果分析

分组 结果 结果分析

对比实验 (相互对照) 含32P的噬菌体+细菌 上清液中几乎无32P,32P主要分布在宿主细胞内 32P-DNA进入了宿主细胞

含35 S的噬菌体+细菌 宿主细胞内无35S,35S主要分布在上清液中 35S-蛋白质外壳未进入宿主细胞,留在外面

(4)实验结论

①直接证明: 是T2噬菌体的遗传物质。

②间接证明:DNA能够 ,使生物体前后代保持一定的连续性,维持遗传性状的稳定性;DNA能控制 的生物合成,从而控制生物体的新陈代谢和性状。

诊断·加强

1.判断下列说法的正误:

(1)用噬菌体侵染肺炎链球菌重复进行“噬菌体侵染”实验,能减少该实验的误差。 ( )

(2)标记时,分别用含有放射性同位素35S和32P标记的培养基直接培养噬菌体。 ( )

(3)为研究噬菌体侵染细菌详细过程,可同时用32P和35S分别标记一组噬菌体的DNA和蛋白质外壳。 ( )

(4)噬菌体侵染实验中,子代噬菌体DNA合成的模板和原料都来自大肠杆菌。 ( )

2.链接必修2 教材P45 “相关信息”。

为什么选择35S和32P这两种同位素分别对蛋白质和DNA进行标记,而不是用14C和18O进行标记?

3.链接必修2 教材P47 “拓展应用”T1。

T2噬菌体侵染大肠杆菌,只有噬菌体的DNA进入细菌的细胞中,噬菌体的蛋白质外壳留在细胞外。大肠杆菌裂解后,释放大量子代噬菌体却同原来的噬菌体一样具有蛋白质外壳。那么子代噬菌体外壳是怎么来的呢?

典 题 固 法

(2022·浙江6月卷)下列关于“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述,正确的是( )

A.需用同时含有32P和35S的噬菌体侵染大肠杆菌

B.搅拌是为了使大肠杆菌内的噬菌体释放出来

C.离心是为了沉淀培养液中的大肠杆菌

D.该实验证明了大肠杆菌的遗传物质是DNA

(2022·湖南卷)T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,下列哪一项不会发生( )

A.新的噬菌体DNA合成

B.新的噬菌体蛋白质外壳合成

C.噬菌体在自身RNA聚合酶作用下转录出RNA

D.合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合

判断下列说法的正误:

(1)(2019·海南卷T21D)用放射性同位素标记T2噬菌体外壳蛋白,在子代噬菌体中检测不到放射性 ( )

(2)(2022·广东卷T5D)赫尔希和蔡斯用对比实验证明DNA是遗传物质 ( )

(3)(2017·江苏卷T2D)赫尔希和蔡斯实验中细菌裂解后得到的噬菌体都带有32P标记 ( )

(4)(2017·江苏卷T2C)赫尔希和蔡斯实验中离心后细菌主要存在于沉淀中 ( )

考向1 噬菌体侵染细菌实验的过程

1.(2019·江苏卷)赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证实了DNA是遗传物质,下列相关叙述正确的是( )

A.实验中可用15N代替32P标记DNA

B.噬菌体外壳蛋白是大肠杆菌编码的

C.噬菌体DNA的合成原料来自大肠杆菌

D.实验证明了大肠杆菌的遗传物质是DNA

考向2 噬菌体侵染实验的误差分析

2. (2023·广州开学考)如图表示赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌的实验过程,下列有关分析错误的是( )

实验1

实验2

A.实验1的实验现象为上清液有很高的放射性,沉淀物无放射性

B.若实验1搅拌不充分,沉淀物的放射性会增强

C.若实验2保温时间太长,上清液的放射性会增强

D.实验1和2能说明DNA能指导蛋白质合成

考向3 噬菌体侵染细菌实验的结果讨论

3.如果用3H、15N、32P、35P标记噬菌体,让其侵染细菌,在产生子代噬菌体的组成结构成分中,能够找到的放射性元素是( )

A.可在外壳中找到3H、15N和35S

B.可在DNA中找到3H、15N和32P

C.可在外壳中找到15N、32P、35S

D.可在DNA中找到15N、32P、35S

方 法 规 律

“两看法”判断噬菌体侵染细菌的标记情况

考点3 DNA是主要的遗传物质

概 念 落 实

1.烟草花叶病毒感染烟草细胞的实验

2.DNA是主要的遗传物质

绝大多数生物的遗传物质都是 ,少数生物的遗传物质是 ,所以说DNA是 的遗传物质。

诊断·加强

1.判断下列说法的正误:

(1)烟草花叶病毒感染实验说明烟草花叶病毒的遗传物质主要是DNA。 ( )

(2)酵母菌细胞核中的遗传物质是DNA,细胞质中的遗传物质是RNA。 ( )

2.完成下列填空(填序号):

①HIV ②T2噬菌体 ③大肠杆菌 ④蓝细菌 ⑤绿藻 ⑥烟草 ⑦新冠病毒 ⑧小白鼠 ⑨ 酵母菌

具有细胞结构的生物是 ;属于病毒的有 。

遗传物质是DNA的生物是 ;遗传物质是RNA的生物有 。

既含有DNA又含有RNA的生物是 。

典 题 固 法

(2022·浙江1月卷)羊瘙痒病是感染性蛋白粒子PrPSc引起的①。某些羊体内存在蛋白质PrPc②,但不发病。当羊感染了PrPSc后,PrPSc将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累③,从而发病。把患瘙痒病的羊组织匀浆接种到小鼠后,小鼠也会发病④。下列分析合理的是( )

A.动物体内的PrPSc可全部被蛋白酶水解

B.患病羊体内存在指导PrPSc合成的基因

C.产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc具有反馈抑制作用

D.给PrPc基因敲除⑤小鼠接种PrPSc,小鼠不会发病

审 答 指 导

题眼 明确思路 指导答案

①④⑤ 基因敲除是针对某个序列已知但功能未知的序列,改变生物的遗传基因,令特定的基因功能丧失作用,从而使部分功能被屏蔽 可判断D选项

②③ PrPSc是感染产生的,但会将原本羊具有的PrPc不断转变成PrPSc,从而积累,应该是正反馈,正反馈起加剧效果而不是抑制 可判断B、C两项

考向 DNA是主要的遗传物质

1.(2023·深圳六校联考)烟草花叶病毒(TMV)是一种单链RNA病毒,具有S和 HR等多种株系。科学家分别提取了S株系和HR株系的 RNA 和蛋白质,进行了以下重组实验。下列相关叙述中,合理的是( )

重组实验过程 子代病毒的类型

第一组 S-RNA+HR-蛋白质→感染烟草 S株系

第二组 HR-RNA+S-蛋白质→ 感染烟草 HR株系

A.可以通过培养基上不同的菌落特征鉴别 TMV的不同株系

B.将 TMV的遗传物质与二苯胺水浴加热,溶液会变成蓝色

C.根据实验结果可推测,TMV 的 RNA 控制其蛋白质的合成

D.在该实验中,第一组实验是对照组,第二组实验是实验组

2.研究发现,一种病毒只含一种核酸(DNA或RNA),病毒的核酸可能是单链结构也可能是双链结构。以下是探究新病毒的核酸种类和结构类型的实验方法。

(1)酶解法:通过分离提纯技术,提取新病毒的核酸,加入 酶混合培养一段时间,再侵染其宿主细胞,若在宿主细胞内检测不到子代病毒,则病毒为DNA病毒。

(2)侵染法:将 培养在含有放射性标记的尿嘧啶的培养基中繁殖数代,之后接种 ,培养一段时间后收集子代病毒并检测其放射性,若检测到子代病毒有放射性,则说明该病毒为 病毒。

(3)碱基测定法:为确定新病毒的核酸是单链结构还是双链结构,可对此新病毒核酸的碱基组成和A、U、T碱基比例进行测定分析。

①若含有T,且 ,则说明是单链DNA。

②若含有T,且 ,则最可能是双链DNA。

③若含有U,且 ,则说明是单链RNA。

④若含有U,且A的比例等于U的比例,则最可能是双链RNA。

方 法 规 律

探索遗传物质的3种方法

构核心概念

练教材长句

链接必修2 教材P43。

(1)格里菲思实验中的加热致死的S型细菌与R型活细菌混合能转化产生S型活细菌的原理是 ;实验结论: 。

链接必修2 教材P44~45。

(2)赫尔希和蔡斯利用了 技术,设计并完成了 实验。相比肺炎链球菌转化实验,该实验更具说服力,是因为

。

(3)用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,上清液中含放射性的原因是

。

(4)用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物中有放射性的原因是

。

链接必修2 教材P47“拓展应用”T2。

(5)作为遗传物质,需要具备的特点有:① ;② ;③ ;④ 。

链接必修2 教材P43。

(6)格里菲斯用于转化实验的肺炎链球菌中,S型细菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,且各种类型不能通过基因突变相互转化,R型细菌是由SⅡ型突变产生。有人认为S型细菌的出现是由R型细菌突变产生。请设计实验否定这种说法。(写出实验设计思路,预期结果和结论)

拎教材“冷”点

链接必修2教材 P43“相关信息”。

(1)肺炎链球菌的S型细菌和R型细菌区别之一是前者有 ,S型细菌的多糖荚膜对其生存意义是:抵抗 ,有利于细菌 。

链接必修2教材 P46“科学方法”。

(2)肺炎链球菌体外转化实验中用到了自变量控制中的 ,实验结论是

。

链接必修2教材 P47“生物科技进展”。

(3)2022年诺贝尔生理或者医学奖授予瑞典生物学家、进化遗传学家斯万特·帕博(Svante P bo),以表彰他发现了与已灭绝古人类和人类进化相关的基因组。古人类基因组的DNA提取较为困难,这是因为:

本身存在半衰期(不同温度或环境条件下不等,大约在数万到数十万年左右);②DNA可能会被污染。埋藏在化石周围的各种动植物残骸、各种带来不确定因素的微生物,以及实验时候现代人的影响,也都给整个提取过程带来未知数;③外界环境的“风吹雨打”都会对 DNA 结构造成损伤,DNA 会被不断 ;等等。

第21讲 DNA是主要的遗传物质

考点1 肺炎链球菌的转化实验

【概念落实】

1.(1)有 无 有 无 (2)R型活细菌 S型活细菌 结果分析:R型细菌无毒性,S型细菌有毒性 被加热杀死的S型细菌无毒性 R型细菌转化成了S型细菌 (3)使R型细菌转化为S型细菌的“转化因子”

2.(1)S型活细菌 R (2)DNA

【诊断·加强】

1.(1)× (2)× (3)× (4)× (5)×

2.(1)小鼠体内形成大量的抗R型细菌的抗体,致使R型细菌数量减少 (2)b之前已有少量R型细菌转化为S型细菌 (3)R型细菌转化成的S型细菌繁殖

3.不能

4.加热杀死的S型细菌,其蛋白质变性失活;DNA在加热过程中,可能会双螺旋解开,氢键断裂,但缓慢冷却时,其结构可恢复

5.观察菌落形态

6.基因重组

【典题固法】

【高考典例】

例1 D 解析:步骤①中,酶处理时间要足够长,以使底物完全水解,A错误;步骤②中,甲或乙的加入量属于无关变量,应相同,否则会影响实验结果,B错误;步骤④中,液体培养基比固体培养基更有利于细菌转化,C错误;S型细菌有荚膜,菌落光滑,R型细菌无荚膜,菌落粗糙。步骤⑤中,通过涂布分离后观察菌落或鉴定细胞形态,判断是否出现S型细菌,D正确。

例2 (1)× (2)× (3)√

【对点演练】

1.D 解析:与R型细菌相比,S型细菌具有荚膜多糖,S型细菌有毒,故可推测S型细菌的毒性可能与荚膜多糖有关,A正确;S型细菌的DNA进入R型细菌细胞后,使R型细菌具有了S型细菌的性状,可知S型细菌的DNA进入R型细菌细胞后指导蛋白质的合成,B正确;加热杀死的S型细菌不会使小鼠死亡,说明加热杀死的S型细菌的蛋白质功能丧失,而加热杀死的S型细菌的DNA可以使R型细菌发生转化,可知其DNA功能不受影响,C正确;将S型细菌的DNA经DNA酶处理后,DNA被水解为小分子物质,故与R型细菌混合,不能得到S型细菌,D错误。

2.A 解析:R型菌+抗青霉素的S型菌DNA→预期出现抗青霉素的S型菌,该实验证明细菌中的一些与荚膜形成无关的性状(如抗药性)也会发生转化,而且抗青霉素的S型菌DNA中存在抗青霉素的基因和控制荚膜合成的基因。因此,该实验结果表明题述对艾弗里所得结论的怀疑是错误的。

考点2 噬菌体侵染细菌实验

【概念落实】

1.(1)大肠杆菌 (2)①DNA ②C、H、O、N、P ③蛋白质 ④C、H、O、N、S等 (3)DNA 子代噬菌体 (4)噬菌体 大肠杆菌 大肠杆菌 核糖体

2.(1)S P DNA 直接地、单独地 同位素标记 32P和35S (2)①35S 32P ②高 低 低 高 让T2噬菌体充分侵染细菌 使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离 上清液 T2噬菌体外壳 大肠杆菌 (4)①DNA ②自我复制 蛋白质

【诊断·加强】

1.(1)× (2)× 提示:培养含放射性标记的噬菌体,不能用培养基直接培养,应先培养细菌,再用细菌培养噬菌体,从而使噬菌体被标记。 (3)× 提示:35S和32P不能同时标记在同一噬菌体上,因为放射性检测时只能检测到存在部位,不能确定是何种元素的放射性。 (4)×

2.提示:T2噬菌体的化学组成中,60%是蛋白质,40%是DNA。对这两种物质的分析表明:仅蛋白质分子中含有硫,磷几乎都存在于DNA中。

3.提示:子代噬菌体的外壳是利用亲代噬菌体的遗传信息,以大肠杆菌的氨基酸为原料,在大肠杆菌的核糖体上合成的。

【高考典例】

例1 C 解析:实验过程中需单独用32P标记噬菌体的DNA和35S标记噬菌体的蛋白质,A错误;实验过程中搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体外壳与细菌分离,B错误;大肠杆菌的质量大于噬菌体,离心的目的是为了沉淀培养液中的大肠杆菌,C正确;该实验证明了噬菌体的遗传物质是DNA,D错误。

例2 C 解析:T2噬菌体侵染大肠杆菌后,其DNA会在大肠杆菌体内复制,合成新的噬菌体DNA,A正确;T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,只有DNA进入大肠杆菌,T2噬菌体会用自身的DNA和大肠杆菌的氨基酸等来合成新的噬菌体蛋白质外壳,B正确;噬菌体在大肠杆菌RNA聚合酶作用下转录出RNA,C错误;合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合,合成蛋白质,D正确。

例3 (1)√ (2)√ (3)× (4)√

【对点演练】

1.C

2.A 解析:若搅拌不充分,部分噬菌体可能依然吸附在大肠杆菌表面,导致沉淀中依然会有少量放射性,A错误,B正确;实验2是用32P标记DNA,保温时间太长(大肠杆菌裂解释放子代噬菌体到上清液)或者太短(部分噬菌体未来得及将DNA注入大肠杆菌离心后到上清液)都会导致上清液中放射性增强,C正确;实验1和实验2能间接说明DNA能指导蛋白质的合成,D正确。

3.B 解析:3H、15N既可标记在噬菌体DNA分子上,又可标记在噬菌体蛋白质外壳上,而32P只能标记在噬菌体DNA分子上,35S只能标记在噬菌体蛋白质外壳上,噬菌体侵染细菌过程中,只有DNA进入细菌细胞,所以在产生的子代噬菌体细胞成分中,在DNA分子上只能找到3H、15N和32P,无35S。

考点3 DNA是主要的遗传物质

【概念落实】

1.染病 未染病 RNA 蛋白质

2.DNA RNA 主要

【诊断·加强】

1.(1)× (2)× 2.③④⑤⑥⑧⑨ ①②⑦ ②③④⑤⑥⑧⑨ ①⑦ ③④⑤⑥⑧⑨

【典题固法】

【高考典例】

例 D 解析:由题干可知,PrPSc可将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc在羊体内积累,说明PrPSc不会被蛋白酶水解,A错误;患病羊体内不存在指导PrPSc合成的基因,但存在指导蛋白质PrPc合成的基因,PrPc合成后,感染的PrPSc将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累,从而使羊发病,B错误;由题干可知,当羊感染了PrPSc后,PrPSc将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累,从而使羊发病,说明产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc不具有反馈抑制作用,C错误;小鼠的PrPc基因敲除后,不会表达产生蛋白质PrPc,因此小鼠接种PrPSc后,不会出现PrPc转变为PrPSc,也就不会导致PrPSc积累,因此小鼠不会发病,D正确。

【对点演练】

1.C 解析:病毒非细菌,不能用培养基培养,也无法形成菌落,A错误;DNA+ 二苯胺试剂→(沸水浴)→蓝色,但TMV是RNA病毒,B错误;根据对照结果,可以确定TMV的遗传物质是RNA,控制相应蛋白质的合成;C正确;两组是互为对照,都是实验组,也都是对照组,D错误。

2.(1)DNA(DNA水解) (2)该病毒的宿主细胞 该病毒 RNA (3)①A的比例不等于T的比例 ②A的比例等于T的比例 ③A的比例不等于U的比例

课堂小结与延伸

【构核心概念】

绝大多数生物 少数病毒 肺炎链球菌转化 噬菌体侵染细菌 烟草花叶病毒

【练教材长句】

(1)基因重组 在加热致死的S型细菌中存在转化因子,可以使R型细菌转化为S型细菌

(2)放射性同位素标记 噬菌体侵染细菌 噬菌体只有头部的DNA进入大肠杆菌中,而蛋白质外壳留在外面

(3)保温时间过短或过长

(4)搅拌不充分,有少量含35S的噬菌体外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中

(5)储存大量遗传信息 (迅速、准确)地复制并遗传给下一代 结构较稳定且能(低频)突变 能指导蛋白质合成,从而控制生物的性状和新陈代谢过程

(6)提示:实验设计思路:利用加热杀死的SⅢ(或SⅠ)与R型细菌混合培养,观察后代是否出现S型细菌;预期结果和结论:若出现的S型细菌全部为SⅢ(或SⅠ),则否定了S细菌的出现是由于基因突变。

【拎教材“冷”点】

(1)多糖类荚膜 吞噬细胞的吞噬 在宿主体内生活并繁殖 (2)减法原理 DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质 (3)DNA 降解(或分解、水解)

同课章节目录