3.3生态系统的物质循环课件(共27张PPT)2023-2024学年高二上学期生物人教版选择性必修2

文档属性

| 名称 | 3.3生态系统的物质循环课件(共27张PPT)2023-2024学年高二上学期生物人教版选择性必修2 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-27 10:50:10 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

亲 听说地球上的煤炭还够人类开采200年左右,石油大约40年左右就没了.

为什么维持生态系统所需大量物质,例如氧、水、氮、碳和许多其他物质,亿万年来却没有被生命活动所消耗完?

噢 不知氧气还能够我们用多少年!

第3 节 生态系统的物质循环

①非生物成分有哪些?

②生物有哪些?它们属于生态系统中的什么成分?

阳光、空气、水、土壤等

荷、水绵、浮萍、水藻、浮游植物等生产者

鲫鱼、鲤鱼、蜻蜓、鸟类等消费者

细菌、真菌等分解者

美丽的南溪一中-----广场一角

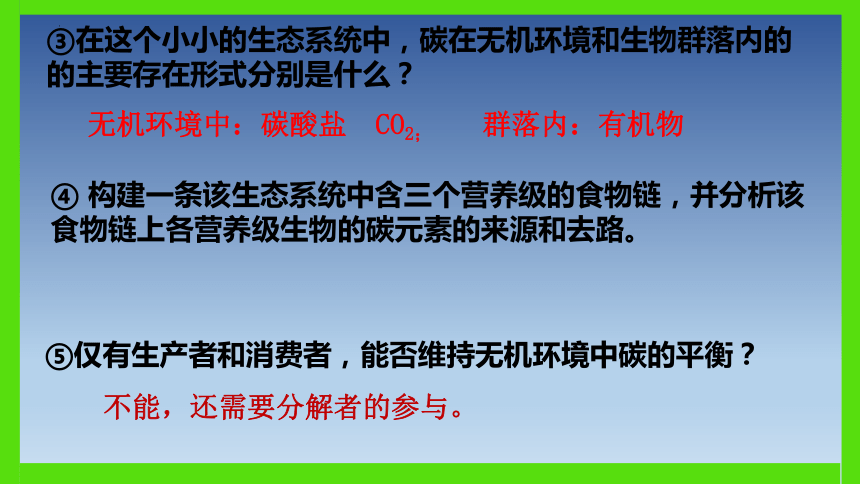

③在这个小小的生态系统中,碳在无机环境和生物群落内的的主要存在形式分别是什么?

无机环境中:碳酸盐 CO2;

群落内:有机物

④ 构建一条该生态系统中含三个营养级的食物链,并分析该食物链上各营养级生物的碳元素的来源和去路。

⑤仅有生产者和消费者,能否维持无机环境中碳的平衡?

不能,还需要分解者的参与。

植 物

动 物

呼吸

作

用

呼

吸

作

用

呼

吸

作

用

光

合

作

用

摄食

微 生 物

燃

烧

泥炭、煤、石油

大 气 中 的 CO2

遗体

排出物

遗体

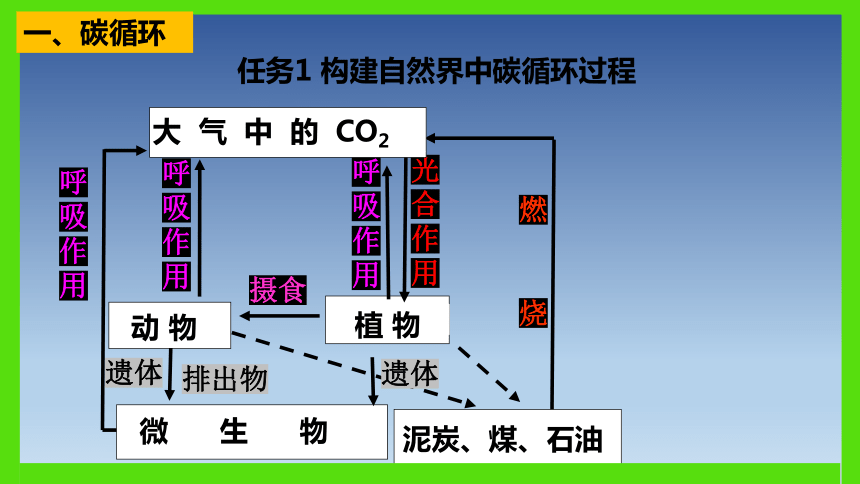

一、碳循环

任务1 构建自然界中碳循环过程

食物链(网);有机物

植物光合作用,微生物的化能合成作用 CO2;

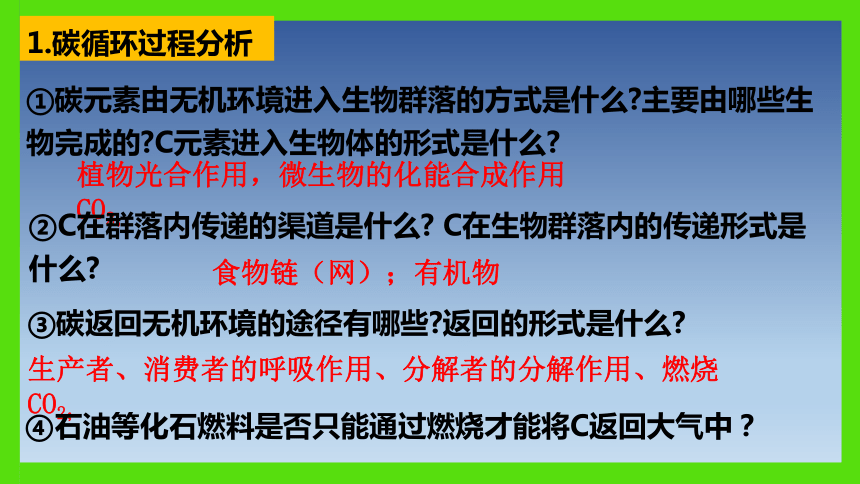

①碳元素由无机环境进入生物群落的方式是什么 主要由哪些生物完成的 C元素进入生物体的形式是什么

②C在群落内传递的渠道是什么 C在生物群落内的传递形式是什么

1.碳循环过程分析

③碳返回无机环境的途径有哪些 返回的形式是什么

生产者、消费者的呼吸作用、分解者的分解作用、燃烧 CO2;

④石油等化石燃料是否只能通过燃烧才能将C返回大气中?

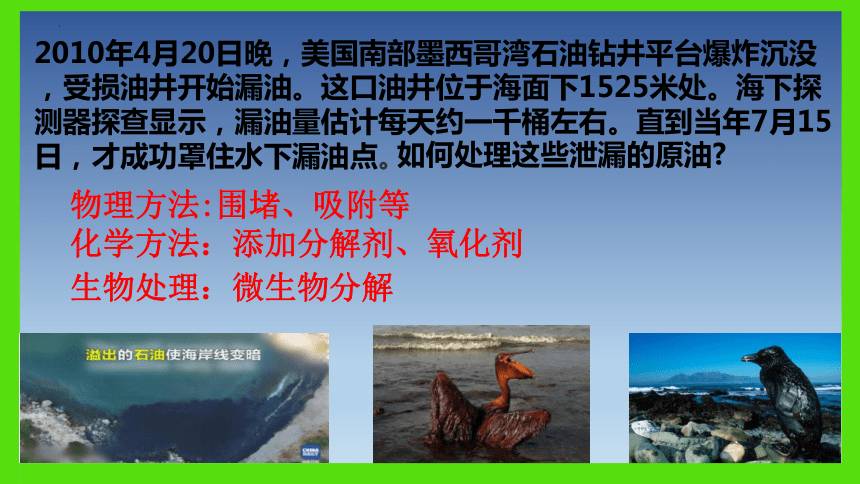

2010年4月20日晚,美国南部墨西哥湾石油钻井平台爆炸沉没,受损油井开始漏油。这口油井位于海面下1525米处。海下探测器探查显示,漏油量估计每天约一千桶左右。直到当年7月15日,才成功罩住水下漏油点。

如何处理这些泄漏的原油

物理方法:围堵、吸附等

化学方法:添加分解剂、氧化剂

生物处理:微生物分解

生产者

消费者

分解者

大气中的CO2库

化石燃料

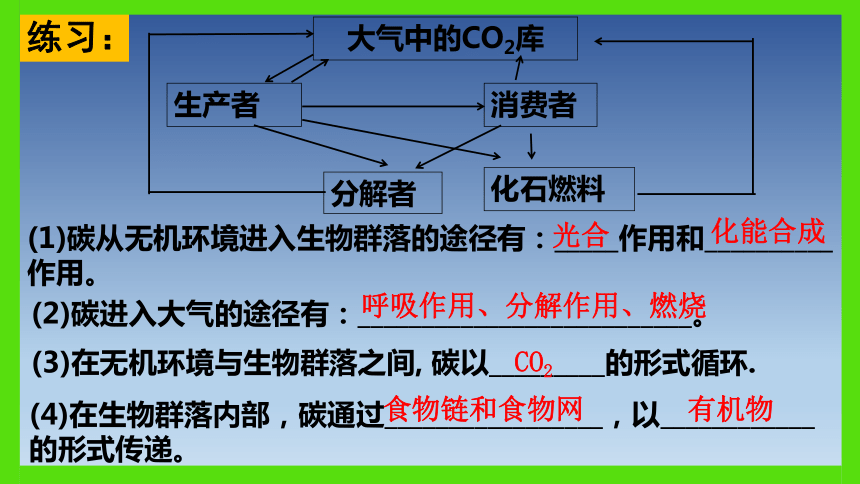

(1)碳从无机环境进入生物群落的途径有:_____作用和__________作用。

(4)在生物群落内部,碳通过_________________,以____________ 的形式传递。

(3)在无机环境与生物群落之间, 碳以_________的形式循环.

(2)碳进入大气的途径有:__________________________。

光合

呼吸作用、分解作用、燃烧

CO2

练习:

食物链和食物网

化能合成

有机物

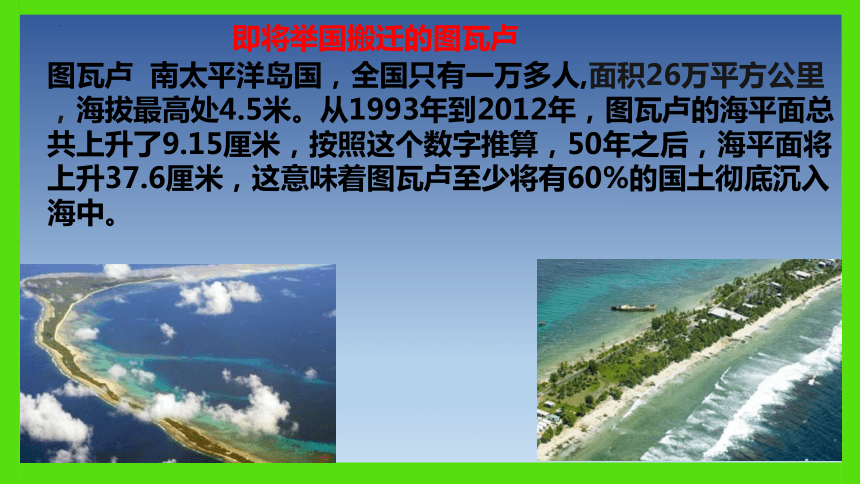

即将举国搬迁的图瓦卢

图瓦卢 南太平洋岛国,全国只有一万多人,面积26万平方公里,海拔最高处4.5米。从1993年到2012年,图瓦卢的海平面总共上升了9.15厘米,按照这个数字推算,50年之后,海平面将上升37.6厘米,这意味着图瓦卢至少将有60%的国土彻底沉入海中。

北极熊 北极生存的唯一的大型食肉动物。北极熊的主要食物来源是北冰洋的海洋生物如海豹、各类海鱼等。全球变暖背景下,北极熊逐渐失去了应有的生存空间。北极冰川的大幅度减少,使得北极熊在没有立足之地。北极熊尽管可以游泳,但是它并不能长期的泡在水中,失去了立足之地冰川,北极熊可能会出现灭绝的情况。

2.与社会的联系:温室效应

1、温室气体:

CO2等

2、CO2增多的原因

化石燃料的开采和大量使用;

森林、草原等植被的破坏

3、温室效应的危害

极地冰川加速融化

沿海城市被淹没

生物多样性减少

如何缓解“温室效应” ?

1、减少煤、石油等化石燃料的燃烧,提高能效。

3、开发新的洁净能源物质。

2、大面积植树造林,降低空气中CO2含量。

固碳新思路

资料1:化能自养固碳的主要微生物类群包括硫氧化细菌、硝化微生物、氢氧化菌、铁氧化菌、甲烷氧化菌等。目前, 自然界已发现7条自养固碳途径,碳固定过程主要由固碳酶催化和能量供给利用构成,而天然固碳酶活性较低、催化速度慢且催化反应复杂,所以自养微生物的固碳效率低。

通过转入高催化效率的Rubisco酶(一种固碳酶)可极大提高化能自养固碳菌的固碳效率。

启示?

资料2:中国首发颠覆性成果——用CO2人工合成淀粉,领先全球!自然淀粉复杂的合成过程简约至只有11步主要反应。这一举动突破了不同来源、不同遗传背景的生物酶之间难以匹配的瓶颈,跨越了自然缓慢进化的鸿沟,淀粉合成速率是玉米的8.5倍。

3.物质循环的概念:

①什么是生态系统的物质循环

②这里的物质指的是:

③这里的循环是指在哪些之间循环

指C、H、O、N、P、S等元素。而不是化合物。

生物群落和无机环境之间

构成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,不断地从非生物环境进入生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

DDT,是一种有机氯类杀虫剂,化学式为C14H9CI5,为色晶体。为20世纪上半叶防止农业病虫害,减轻疟疾伤寒等蚊蝇传播的疾病危害起到了不小的作用。但由于其对环境污染过于严重,很多国家和地区已经禁止使用。世界卫生组织于2006年宣布,重新启用DDT用于控制蚊子的繁殖以及预防疟疾,登革热,黄热病等在世界范围的卷土重来。随着DDT的施用,人们发现,从未施用过DDT的南极洲动物体内也发现了该物质。这说明物质循环具有什么特点?

资料3

全球性

④与能量流动相比,物质循环最显著的特点是什么?这对于改进农业生产有什么启示?

循环往返运动 采用种养结合的模式

水稻

浮游植物

鲫鱼

植食性昆虫

蛙

鸭

浮游动物

动物的取食、消化促进物质循环,它们的粪便中的有机物被分解者分解,产生的无机盐可被生物者利用;呼出的二氧化碳也可作为生产者光合作用的原料。

二、生物富集

资料3 日本水俣病事件是1956年日本水俣湾出现的怪病事件,这种“怪病”是日后轰动世界的“水俣病”。轻症患者表现为口齿不清、步履蹒跚、面部痴呆、手足麻痹、感觉障碍、视觉丧失、震颤、手足变形,重者神经失常直至死亡。后经研究发现是由于工业废水中汞排放污染造成的公害病。鱼是汞的天然浓缩器 ,汞(通常以甲基汞的形式存在)在体内代谢缓慢,可引起蓄积中毒,并通过血脑屏障进入大脑,影响脑细胞的功能。

根据物质循环的原理,汞也会在生物群落和无机环境中循环,为什么会在鱼体内和人体内聚集?

这些物质在生物体内难以降解

①什么是生物富集现象?其特点是什么?

②除了汞以外,还有哪些物质有生物富集现象?

生物体朋周围环境中吸收、积累某种元素或难以降解的化合物,使其在有机体内浓度超过环境浓度的现象。营养级越高富集得越多。

③生物富集现象是否也具有全球性?

铅、DDT、六六六等

三、能量流动与物质循环的关系

①____________和____________是生态系统的主要功能,二者是同时进行,彼此相互依存的。

③ 物质是能量流动的____________,使能量沿着食物链(网)流动,能量作为____________,使物质在生物群落和无机环境间循环往返。

② 能量的固定、储存、转移与释放,离不开物质的__________和__________等过程。

生态系统中,物质是能量的载体, 能量的固定、贮存与物质的什么变化有关 能量的转移与释放与物质的什么变化有关

能量流动

物质循环

合成

分解

载体

动力

“落红不是无情物,化作春泥更护花”的生物学原理:

如何处理这些落叶?

填埋

微生物分解枯枝落叶中的有机物,产生的无机盐和二氧化碳又可被植物吸收利用。

三、探究土壤微生物的分解作用

落叶是在土壤微生物的作用是被分解的吗?如何进行探究?

①自变量是什么?如何设置自变量?

②本实验的因变量是什么?

③本实验的无关变量有哪些?

土壤微生物的有无 实验组土壤进行高温杀菌,对照组不作处理

落叶的分解量

落叶的类型、总量;土壤的含水量等

问题探讨

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠,其校干往往呈现出千姿百态的奇特造型。

(1)胡杨为什么死而千年不倒,倒而千年不腐?

荒漠中缺水,分解者的数量少,因此无法用时分解。

(2)影响分解者分解能力的因素有哪些?

温度、水分等非生物因素以及分解者的遗传因素等。

(3)研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原贫痟,这是为什么?

①生产者种类数量少,制造的有机物少;

②消费者与分解者少,且分解者分解速度缓慢,物质循环速度慢 ;

③土壤中可供分解的动植物遗传遗体残骸少;

④胡杨等植物的吸收。

(4)为什么热带雨林的土壤也比较贫瘠?

热带雨林中虽然分解者分解速度快,但微生物和植物的生长速度也快,对土壤中营养的吸收利用快。同时降水充沛,雨水冲刷,也会导致土壤中部分营养流失。

1.下图为碳循环如图所示。图中A、B、C、D、E和F表示生态系统的组成成分,箭头表示碳流动的方向。

图中A表示_______________,生物成分E表示___________,生物成分F表示___________,_________表示初级消费者。

巩固练习

大气中的二氧化碳库

生产者

分解者

C

2.20世纪60年代,美国农庄主为了提高农作物产量,曾用飞机反复大面积地喷洒有机磷杀虫剂,几年后显而易见的是( )

B

①彻底消灭了该地区的害虫 ②害虫的抗药性愈来愈强 ③消灭了该地区杂草 ④这个地区鸟类数量减少 ⑤未喷洒农药的邻近地区一带生物体内也含有农药的成分

A ①② B ②④⑤ C ③④ D ②③

巩固练习

3.生态圈的正常运转为什么需要太阳能源源不断的输入 生态圈在物质上是不是自给自足的系统

4.同碳元素一样,氮元素在生物群落和无机环境之间也是不断循环的,为什么还要往农田中不断地施加氮肥呢

土壤中的氮元素不足以满足高产的目的,农产品的输出带走了该生态系统中的一部分氮元素。

能量流动逐级递减,所以需要能量源源不断输入。但物质可在生物群落和无机环境间循环往复地被利用。

亲 听说地球上的煤炭还够人类开采200年左右,石油大约40年左右就没了.

为什么维持生态系统所需大量物质,例如氧、水、氮、碳和许多其他物质,亿万年来却没有被生命活动所消耗完?

噢 不知氧气还能够我们用多少年!

第3 节 生态系统的物质循环

①非生物成分有哪些?

②生物有哪些?它们属于生态系统中的什么成分?

阳光、空气、水、土壤等

荷、水绵、浮萍、水藻、浮游植物等生产者

鲫鱼、鲤鱼、蜻蜓、鸟类等消费者

细菌、真菌等分解者

美丽的南溪一中-----广场一角

③在这个小小的生态系统中,碳在无机环境和生物群落内的的主要存在形式分别是什么?

无机环境中:碳酸盐 CO2;

群落内:有机物

④ 构建一条该生态系统中含三个营养级的食物链,并分析该食物链上各营养级生物的碳元素的来源和去路。

⑤仅有生产者和消费者,能否维持无机环境中碳的平衡?

不能,还需要分解者的参与。

植 物

动 物

呼吸

作

用

呼

吸

作

用

呼

吸

作

用

光

合

作

用

摄食

微 生 物

燃

烧

泥炭、煤、石油

大 气 中 的 CO2

遗体

排出物

遗体

一、碳循环

任务1 构建自然界中碳循环过程

食物链(网);有机物

植物光合作用,微生物的化能合成作用 CO2;

①碳元素由无机环境进入生物群落的方式是什么 主要由哪些生物完成的 C元素进入生物体的形式是什么

②C在群落内传递的渠道是什么 C在生物群落内的传递形式是什么

1.碳循环过程分析

③碳返回无机环境的途径有哪些 返回的形式是什么

生产者、消费者的呼吸作用、分解者的分解作用、燃烧 CO2;

④石油等化石燃料是否只能通过燃烧才能将C返回大气中?

2010年4月20日晚,美国南部墨西哥湾石油钻井平台爆炸沉没,受损油井开始漏油。这口油井位于海面下1525米处。海下探测器探查显示,漏油量估计每天约一千桶左右。直到当年7月15日,才成功罩住水下漏油点。

如何处理这些泄漏的原油

物理方法:围堵、吸附等

化学方法:添加分解剂、氧化剂

生物处理:微生物分解

生产者

消费者

分解者

大气中的CO2库

化石燃料

(1)碳从无机环境进入生物群落的途径有:_____作用和__________作用。

(4)在生物群落内部,碳通过_________________,以____________ 的形式传递。

(3)在无机环境与生物群落之间, 碳以_________的形式循环.

(2)碳进入大气的途径有:__________________________。

光合

呼吸作用、分解作用、燃烧

CO2

练习:

食物链和食物网

化能合成

有机物

即将举国搬迁的图瓦卢

图瓦卢 南太平洋岛国,全国只有一万多人,面积26万平方公里,海拔最高处4.5米。从1993年到2012年,图瓦卢的海平面总共上升了9.15厘米,按照这个数字推算,50年之后,海平面将上升37.6厘米,这意味着图瓦卢至少将有60%的国土彻底沉入海中。

北极熊 北极生存的唯一的大型食肉动物。北极熊的主要食物来源是北冰洋的海洋生物如海豹、各类海鱼等。全球变暖背景下,北极熊逐渐失去了应有的生存空间。北极冰川的大幅度减少,使得北极熊在没有立足之地。北极熊尽管可以游泳,但是它并不能长期的泡在水中,失去了立足之地冰川,北极熊可能会出现灭绝的情况。

2.与社会的联系:温室效应

1、温室气体:

CO2等

2、CO2增多的原因

化石燃料的开采和大量使用;

森林、草原等植被的破坏

3、温室效应的危害

极地冰川加速融化

沿海城市被淹没

生物多样性减少

如何缓解“温室效应” ?

1、减少煤、石油等化石燃料的燃烧,提高能效。

3、开发新的洁净能源物质。

2、大面积植树造林,降低空气中CO2含量。

固碳新思路

资料1:化能自养固碳的主要微生物类群包括硫氧化细菌、硝化微生物、氢氧化菌、铁氧化菌、甲烷氧化菌等。目前, 自然界已发现7条自养固碳途径,碳固定过程主要由固碳酶催化和能量供给利用构成,而天然固碳酶活性较低、催化速度慢且催化反应复杂,所以自养微生物的固碳效率低。

通过转入高催化效率的Rubisco酶(一种固碳酶)可极大提高化能自养固碳菌的固碳效率。

启示?

资料2:中国首发颠覆性成果——用CO2人工合成淀粉,领先全球!自然淀粉复杂的合成过程简约至只有11步主要反应。这一举动突破了不同来源、不同遗传背景的生物酶之间难以匹配的瓶颈,跨越了自然缓慢进化的鸿沟,淀粉合成速率是玉米的8.5倍。

3.物质循环的概念:

①什么是生态系统的物质循环

②这里的物质指的是:

③这里的循环是指在哪些之间循环

指C、H、O、N、P、S等元素。而不是化合物。

生物群落和无机环境之间

构成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,不断地从非生物环境进入生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

DDT,是一种有机氯类杀虫剂,化学式为C14H9CI5,为色晶体。为20世纪上半叶防止农业病虫害,减轻疟疾伤寒等蚊蝇传播的疾病危害起到了不小的作用。但由于其对环境污染过于严重,很多国家和地区已经禁止使用。世界卫生组织于2006年宣布,重新启用DDT用于控制蚊子的繁殖以及预防疟疾,登革热,黄热病等在世界范围的卷土重来。随着DDT的施用,人们发现,从未施用过DDT的南极洲动物体内也发现了该物质。这说明物质循环具有什么特点?

资料3

全球性

④与能量流动相比,物质循环最显著的特点是什么?这对于改进农业生产有什么启示?

循环往返运动 采用种养结合的模式

水稻

浮游植物

鲫鱼

植食性昆虫

蛙

鸭

浮游动物

动物的取食、消化促进物质循环,它们的粪便中的有机物被分解者分解,产生的无机盐可被生物者利用;呼出的二氧化碳也可作为生产者光合作用的原料。

二、生物富集

资料3 日本水俣病事件是1956年日本水俣湾出现的怪病事件,这种“怪病”是日后轰动世界的“水俣病”。轻症患者表现为口齿不清、步履蹒跚、面部痴呆、手足麻痹、感觉障碍、视觉丧失、震颤、手足变形,重者神经失常直至死亡。后经研究发现是由于工业废水中汞排放污染造成的公害病。鱼是汞的天然浓缩器 ,汞(通常以甲基汞的形式存在)在体内代谢缓慢,可引起蓄积中毒,并通过血脑屏障进入大脑,影响脑细胞的功能。

根据物质循环的原理,汞也会在生物群落和无机环境中循环,为什么会在鱼体内和人体内聚集?

这些物质在生物体内难以降解

①什么是生物富集现象?其特点是什么?

②除了汞以外,还有哪些物质有生物富集现象?

生物体朋周围环境中吸收、积累某种元素或难以降解的化合物,使其在有机体内浓度超过环境浓度的现象。营养级越高富集得越多。

③生物富集现象是否也具有全球性?

铅、DDT、六六六等

三、能量流动与物质循环的关系

①____________和____________是生态系统的主要功能,二者是同时进行,彼此相互依存的。

③ 物质是能量流动的____________,使能量沿着食物链(网)流动,能量作为____________,使物质在生物群落和无机环境间循环往返。

② 能量的固定、储存、转移与释放,离不开物质的__________和__________等过程。

生态系统中,物质是能量的载体, 能量的固定、贮存与物质的什么变化有关 能量的转移与释放与物质的什么变化有关

能量流动

物质循环

合成

分解

载体

动力

“落红不是无情物,化作春泥更护花”的生物学原理:

如何处理这些落叶?

填埋

微生物分解枯枝落叶中的有机物,产生的无机盐和二氧化碳又可被植物吸收利用。

三、探究土壤微生物的分解作用

落叶是在土壤微生物的作用是被分解的吗?如何进行探究?

①自变量是什么?如何设置自变量?

②本实验的因变量是什么?

③本实验的无关变量有哪些?

土壤微生物的有无 实验组土壤进行高温杀菌,对照组不作处理

落叶的分解量

落叶的类型、总量;土壤的含水量等

问题探讨

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠,其校干往往呈现出千姿百态的奇特造型。

(1)胡杨为什么死而千年不倒,倒而千年不腐?

荒漠中缺水,分解者的数量少,因此无法用时分解。

(2)影响分解者分解能力的因素有哪些?

温度、水分等非生物因素以及分解者的遗传因素等。

(3)研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原贫痟,这是为什么?

①生产者种类数量少,制造的有机物少;

②消费者与分解者少,且分解者分解速度缓慢,物质循环速度慢 ;

③土壤中可供分解的动植物遗传遗体残骸少;

④胡杨等植物的吸收。

(4)为什么热带雨林的土壤也比较贫瘠?

热带雨林中虽然分解者分解速度快,但微生物和植物的生长速度也快,对土壤中营养的吸收利用快。同时降水充沛,雨水冲刷,也会导致土壤中部分营养流失。

1.下图为碳循环如图所示。图中A、B、C、D、E和F表示生态系统的组成成分,箭头表示碳流动的方向。

图中A表示_______________,生物成分E表示___________,生物成分F表示___________,_________表示初级消费者。

巩固练习

大气中的二氧化碳库

生产者

分解者

C

2.20世纪60年代,美国农庄主为了提高农作物产量,曾用飞机反复大面积地喷洒有机磷杀虫剂,几年后显而易见的是( )

B

①彻底消灭了该地区的害虫 ②害虫的抗药性愈来愈强 ③消灭了该地区杂草 ④这个地区鸟类数量减少 ⑤未喷洒农药的邻近地区一带生物体内也含有农药的成分

A ①② B ②④⑤ C ③④ D ②③

巩固练习

3.生态圈的正常运转为什么需要太阳能源源不断的输入 生态圈在物质上是不是自给自足的系统

4.同碳元素一样,氮元素在生物群落和无机环境之间也是不断循环的,为什么还要往农田中不断地施加氮肥呢

土壤中的氮元素不足以满足高产的目的,农产品的输出带走了该生态系统中的一部分氮元素。

能量流动逐级递减,所以需要能量源源不断输入。但物质可在生物群落和无机环境间循环往复地被利用。