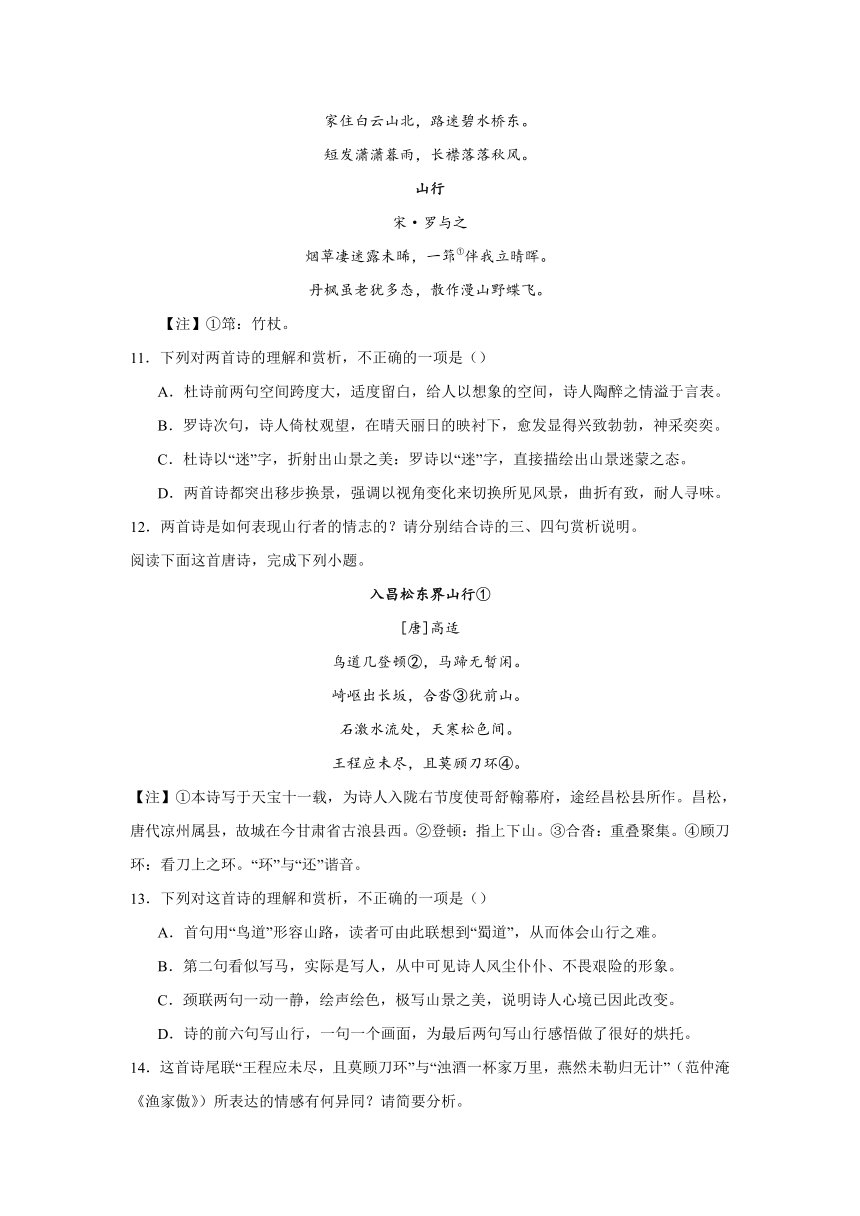

2024届高考诗歌专题训练:山行诗(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高考诗歌专题训练:山行诗(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-28 13:44:52 | ||

图片预览

文档简介

诗歌专题训练--------山行诗

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

山行即事

王质

浮云在空碧,来往议阴睛。荷雨洒衣湿,蘋风①吹袖清。

鹊声喧日出,鸥性狎波平。山色不言语,唤醒三日酲。

【注】①蘋风:宋玉《风赋》:“夫风生于地,起于青萍之末。”从水面浮萍之间飘来的风。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.本诗是一首五言律诗,全诗构思精巧,景美情浓,诗人有意识地运用新的声调和句法,描写了一幅夏日的风雨晴晦图。

B.首联统摄全局,极其精彩,飘浮的云朵在万里澄碧的晴空你来我往,似乎在把阴晴酝酿,表现了作者内心的闲适之情。

C.颔联具体描写“山行”的经历和感受,微雨轻敲荷叶洒湿了衣裳,和风吹拂着衣袖带来清凉,构成了雨中的山行之景。

D.尾联运用拟人手法,经过雨洗的“山色”受阳光照耀,变得明净秀丽,虽不言语,但却使人醉意全消,更加神清气爽。

2.古人写诗很讲究炼字,此诗的颈联中有两个字用的生动、传神,请你指出这两个字,并作出简要赏析。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

山行见孤松成咏

张宣明

孤松郁山椒①,肃爽凌清霄。

既挺千丈干,亦生百尺条。

青青恒一色,落落②非一朝。

大厦今已构,惜哉无人招。

寒霜十二月,枝叶独不凋。

【注】①山椒:山顶。②落落:高超、卓异的样子。

3.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()

A.首句“郁”字意为茂盛,总领对松的描写,二到六句都是对它的具体描述。

B.“千丈”百尺”以夸张手法写孤松的高大,与其他松之弱小形成鲜明对比。

C.“青青”句写松生命力强,“落落”句写松不同凡响,字里行间寓赞颂之意。

D.末四句写这棵孤松虽然“无人招”,却依然凌冬不凋,保持着昂扬的气概。

4.七、八两句是理解本诗的关键,请对其做简要赏析。

阅读下面这首诗,完成下面小题。

秋分日同友人山行

钱月龄

羁愁暂摆作山行,秋日平分气转清。

溪影照人风已息,稻香沾袖雨初晴。

古今在眼青山色,岁序惊心白雁声。

更喜同游俱物表,塞芝坐石看云生。

【注】①物表:是指物外,世俗之外。②搴[qiān]芝:采摘香草。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.秋分是秋季的第四个节气,“分”即为“平分”“半”的意思,除了指平分昼夜外,还指平分秋季。

B.颔联写景虚实结合,“溪影照人”写天气风轻云淡,景色宜人,“稻香沾袖”写金色稻田香飘四溢。

C.颈联写古往今来,青山如黛,亘古不变。时序更替,白雁声声,惊动心绪,呼应开头“羁愁”之深意。

D.全诗通过视觉、嗅觉、听觉等感官,既描摹秋分之景,又抒发秋分之情,可谓意境悠远,清新雅致。

6.本诗的诗眼是“喜”,请对此作简要分析。

阅读下面这首唐诗,完成小题。

暮秋山行

岑参

疲马卧长坂,夕阳下通津。

山风吹空林,飒飒①如有人。

苍旻②霁凉雨,石路无飞尘。

千念集暮节,万籁悲萧辰。

鶗鴂③昨夜鸣,蕙草色已陈。

况在远行客,自然多苦辛。

【注】①飒飒(sà):风声。②旻(mín):天空。③鶗鴂(tíjué):杜鹃鸟。《离骚》中有诗句“恐鹈(鶗)鸠之先鸣兮,使夫百草为之不芳”。

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.诗中并非写山行而是写山间停歇,并非写雅逸之停歇而是写疲卧,其实,“疲马”就是诗人的自喻。

B.夕阳西沉,秋风瑟瑟,诗人独步山林,面对暮秋的种种声响,难免生出主观心境中的千念悲情。

C.苍茫的天空刚下过冷冷的秋雨,青石路面上没有一点飞尘。诗人融情于景,表达出清爽洒脱的心境。

D.“远行”呼应题目中的“山行”,而“苦辛”则是“暮秋山行”的归结,整首诗结构完整,很有章法。

8.诗中写到鶗鴂、蕙草,对表达思想感情有何作用?请简要分析。

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

山行

王安石[宋]

出写清浅景,归穿苍翠阴。

平头均楚制①,长耳②嗣吴吟。

暮岭已佳色,寒泉仍好音。

谁同此真意,倦鸟亦幽寻。

注:①“楚制”指儒服,意谓汉人穿的传统服装。②“长耳”即毛驴。

9.以下对本诗的理解和分析,不正确的一项是()

A.起始两句道出了山行的意图,意欲描写诗人外出和来时景色清浅和苍翠的不同特点。

B.诗歌描写了诗人的装扮,借此暗喻自己在脱离官场后已俨然是一介平民百姓了。

C.诗中人着儒服骑毛驴,听着吴越民歌般的驴鸣,看似逍遥实则有掩不住的寂寞凄苦。

D.诗中“直意”与陶渊明“此中有真意”大抵类同,均可指自然中所包蕴的人生的真谛妙趣。

10.诗歌描绘了一幅怎样的画面?表现了诗人怎样的感情?请结合诗句简要分析。

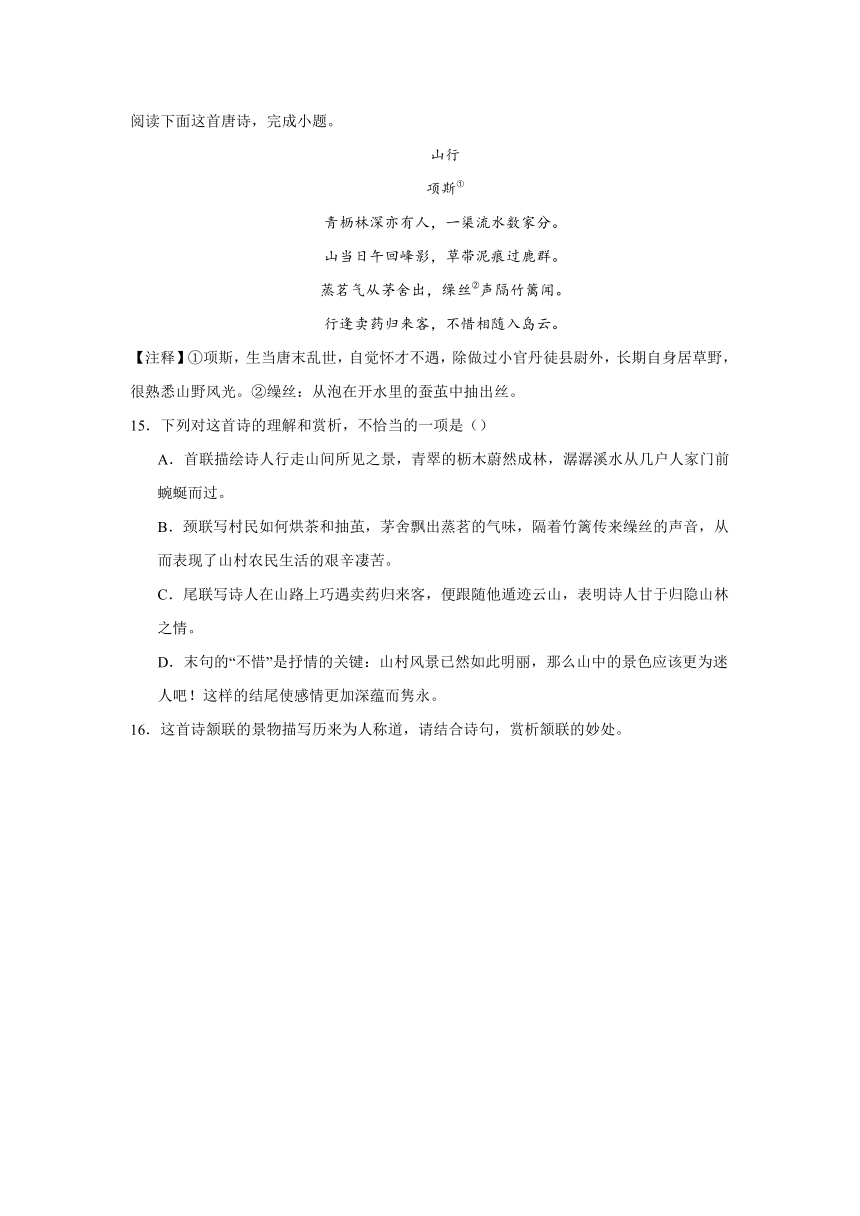

阅读下面两首诗歌,完成小题。

山行

唐·杜牧

家住白云山北,路迷碧水桥东。

短发潇潇暮雨,长襟落落秋风。

山行

宋·罗与之

烟草凄迷露未晞,一筇①伴我立晴晖。

丹枫虽老犹多态,散作漫山野蝶飞。

【注】①筇:竹杖。

11.下列对两首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.杜诗前两句空间跨度大,适度留白,给人以想象的空间,诗人陶醉之情溢于言表。

B.罗诗次句,诗人倚杖观望,在晴天丽日的映衬下,愈发显得兴致勃勃,神采奕奕。

C.杜诗以“迷”字,折射出山景之美:罗诗以“迷”字,直接描绘出山景迷蒙之态。

D.两首诗都突出移步换景,强调以视角变化来切换所见风景,曲折有致,耐人寻味。

12.两首诗是如何表现山行者的情志的?请分别结合诗的三、四句赏析说明。

阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

入昌松东界山行①

[唐]高适

鸟道几登顿②,马蹄无暂闲。

崎岖出长坂,合沓③犹前山。

石激水流处,天寒松色间。

王程应未尽,且莫顾刀环④。

【注】①本诗写于天宝十一载,为诗人入陇右节度使哥舒翰幕府,途经昌松县所作。昌松,唐代凉州属县,故城在今甘肃省古浪县西。②登顿:指上下山。③合沓:重叠聚集。④顾刀环:看刀上之环。“环”与“还”谐音。

13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.首句用“鸟道”形容山路,读者可由此联想到“蜀道”,从而体会山行之难。

B.第二句看似写马,实际是写人,从中可见诗人风尘仆仆、不畏艰险的形象。

C.颈联两句一动一静,绘声绘色,极写山景之美,说明诗人心境已因此改变。

D.诗的前六句写山行,一句一个画面,为最后两句写山行感悟做了很好的烘托。

14.这首诗尾联“王程应未尽,且莫顾刀环”与“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”(范仲淹《渔家傲》)所表达的情感有何异同?请简要分析。

阅读下面这首唐诗,完成小题。

山行

项斯①

青枥林深亦有人,一渠流水数家分。

山当日午回峰影,草带泥痕过鹿群。

蒸茗气从茅舍出,缲丝②声隔竹篱闻。

行逢卖药归来客,不惜相随入岛云。

【注释】①项斯,生当唐末乱世,自觉怀才不遇,除做过小官丹徒县尉外,长期自身居草野,很熟悉山野风光。②缲丝:从泡在开水里的蚕茧中抽出丝。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是()

A.首联描绘诗人行走山间所见之景,青翠的枥木蔚然成林,潺潺溪水从几户人家门前蜿蜒而过。

B.颈联写村民如何烘茶和抽茧,茅舍飘出蒸茗的气味,隔着竹篱传来缲丝的声音,从而表现了山村农民生活的艰辛凄苦。

C.尾联写诗人在山路上巧遇卖药归来客,便跟随他遁迹云山,表明诗人甘于归隐山林之情。

D.末句的“不惜”是抒情的关键:山村风景已然如此明丽,那么山中的景色应该更为迷人吧!这样的结尾使感情更加深蕴而隽永。

16.这首诗颔联的景物描写历来为人称道,请结合诗句,赏析颔联的妙处。

参考答案:

1.B2.这两个字是“喧”和“狎”。“喧”为“喧闹、喧哗”的意思,借喜鹊的鸣叫表达出对“日出”的喜悦。“狎”是“亲热、游戏”之意,雨霁天晴,波平如镜,鸥鸟尽情嬉戏。这两个字写出了动物在雨洗日照后的山中自由玩乐的情景,写出了它们的喜悦之情。

【解析】1.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“表现了作者内心的闲适之情”说法有误。首联写天气,意思是浮云在万里澄碧的晴空上来往飘荡,似乎在把天气的阴晴酝酿。飘浮的云朵在碧空里你来我往,忙于“议”,“议”什么?“议”究竟是“阴”好,还是“晴”好。“议”的结果怎么样,作者也没有说。可见这里作者只是单纯地写景,并没有在其中体现自己内心的闲适之情。

故选B。

2.本题考查学生赏析诗歌炼字的能力。

颈联写“晴”。喜鹊厌湿喜干,又称为“干鹊”,雨过天晴,它就高兴地叫起来了。诗人抓住这一特点,“喧”字借喜鹊的鸣叫表达对“日出”的喜悦──既是鹊的喜悦,也是人的喜悦。荷雨湿衣,虽然暂时带来爽意,但如果继续下,没完没了,“山行”者就不会很愉快;所以诗人继而写雨停日出,便没了细雨绵绵的烦人的担心。所以,日出正是作者心中所盼望的事情。诗人写鹊“喧”,充分传达了自己的心声。“鸥性狎波平”句写波平如镜,鸥鸟尽情嬉戏的情景。鸥,生性爱水,如今雨霁风和,“波平”如镜,鸥自然尽情玩乐。所以这里用“狎”字,就充分表现了鸥鸟对水的亲热,以及戏水的愉悦之情。

3.B4.①这两句是说大厦已经建造好了,可惜孤松这样的好木材没人要了。言外之意是英雄枉自才干卓著,已经无人赏识,失去了用武之地。②这两句托物言志,它承上文对孤松的描写,以孤松之命运比贤士之命运,生动形象,委婉含蓄。③这两句表达了作者对英雄无用武之地的感慨,也有对无人赏识但仍保有高洁情操的英雄的称许。

【解析】3.本题考查学生综合鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

B.“与其他松之弱小形成鲜明对比”错,诗中并没有提到其他松弱小。

故选B。

4.本题考查学生赏析句子的能力。

“大厦今已构,惜哉无人招”字面意思是,大厦已经建造好了,可惜孤松这样的好木材没人要了。“无人招”就是无人赏识之意,语含惋惜之情。

这是一首咏物诗,以物喻人,托物言志。分析比喻及其表达效果,这是以孤松比贤士,孤松没有用,就是贤士没有了用武之地,委婉地表达怀才不遇之情。

综合以上,作者借孤松高大、有才而不得重用的境遇表达贤才空有才华而无人赏识的感慨;末四句写这棵孤松虽然“无人招”,却依然凌冬不凋,保持着昂扬的气概,表达了对无人赏识但仍保有高洁情操的英雄的赞美。

5.B6.诗歌写诗人暂时摆脱旅人的愁思,和友人相约踏秋,看到秋分时节的美景,情感由愁转喜,表达诗人对于秋分最好的赞美。“喜”字是全诗情感的落脚点,升华了情感,是本诗的诗眼。

【解析】5.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析的能力。

B.“虚实结合”错误,颔联是说,秋风已经停歇,清澈的流水中倒映着我们的影子;雨过天晴,稻花的香气沾满了衣袖。所写皆是眼前之景,没有虚写。

故选B。

6.本题考查学生赏析诗歌语言的能力。

首联写诗人暂时摆脱旅人的愁思,和友人一起作了一次山行;秋天的日子至此被平分,天气渐渐转为清凉。这是放下羁旅之愁而感受秋之美景,为后文的喜作铺垫;

颔联写秋风已经停歇,清澈的流水中倒映着我们的影子;雨过天晴,稻花的香气沾满了衣袖。诗人看到秋分时节的美景,心境豁然开朗,喜色已萌;

尾联诗人更喜欢与友人同游,一起超然物外;采摘香草,坐在石上,看云卷云舒。最后以“喜”字点睛,水到渠成,情感彻底由愁转喜,升华了情感,表达对秋分美好景致的赞美。

7.C8.①诗人化用《离骚》,以鶗鴂夜鸣、芳草色陈喻盛时已过、岁月已晚,而自己仍在异乡漂泊奔波。②流露出诗人对自身处境的深切忧虑,表达了诗人倦于仕途奔波的惆怅之情。

【解析】7.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“表达出清爽洒脱的心境”错误,诗人融情于景,表达出空寂惆怅的心境。

故选C。

8.本题考查学生鉴赏诗歌意象、情感的能力。

“鶗鴂昨夜鸣,蕙草色已陈”意思是,鶗鴂昨晚在不停鸣叫,蕙草已经渐渐枯黄凋落。

联系注释③可知此句为用典。《离骚》中有诗句“恐鹈(鶗)鸠之先鸣兮,使夫百草为之不芳”,意思是,只怕杜鹃它叫得太早啊,使得百草因此不再芳香。此处用典可联系诗的最后两句分析:岁月已晚,而自己仍在异乡漂泊奔波。可知此句诗人用屈原诗意,以鶗鴂已鸣,芳草色陈,比喻盛时已过,年岁渐高,而自己仍在异乡漂泊奔波,抱负难以施展;流露出对岁月,实际是对自身处境的深深忧虑,表达了诗人倦于仕途奔波的惆怅之情。

9.C10.①此诗描绘了一幅清幽静寂的画面。诗歌描绘了出门时景色的浅淡清新,回归时浓阴苍翠,于此景中,诗人平民装扮,骑着毛驴,听着驴鸣,暮岭山色、寒泉好音,一派清幽静寂。②流露出诗人悠闲满足、惬意自得、澄怀静虚的情感和心境。

【解析】9.本题考查学生理解诗歌内容的能力。

C.“掩不住的寂寞凄苦”理解错误,由美丽景色的描绘可知,表现了诗人悠闲满足、惬意自得。

故选C。

10.本题考查鉴赏诗歌形象,品味诗人情感的能力。

首先看诗歌中所写的景,由诗歌标题“山行”即可得知,诗人所写的景应是山中之景,开头两句“清浅景”“苍翠阴”即暗示考生,诗人在山行之中所捕捉到的景象特点,出门时景色的浅淡清新,回归时浓阴苍翠;颈联“暮岭已佳色,寒泉仍好音”中以“佳色”形容暮岭山色,以“好音”形容泉水流淌发出的声音,尤其在泉水声音的衬托之下,山中更显幽静,诗人在这样的情境之中,骑着毛驴,听着驴鸣,暮岭山色、寒泉好音,描绘了一幅清幽静寂的画面。

然后结合诗人在这样情境之下的表现来体会诗人的情感,诗人在这样的情境之下,骑着毛驴,听着驴鸣,悠然前行,由此可以看出诗人的悠闲满足、惬意自得。

11.D12.①杜诗使用叠词“潇潇”“落落”,分别将“短发”与“暮雨”、“长襟”与“秋风”关联,人景相融,形成双关,表现出诗人虽鬓发稀疏、独立风雨却沉迷美景、泰然处之的超然气质。(或“表现出诗人虽沉迷美景却遭遇风雨的凄冷感受与落寞心境”。)

②罗诗以物喻人、借景抒情,将凋落的枫叶看作漫山飞舞、充满生机的蝴蝶,表达出作者的喜爱之情,同时也表现出诗人老当益壮、洒脱乐观的浪漫情怀。

【解析】11.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

D.“移步换景”错。“移步换景”是指不固定视点(即立足点和观察点),按照地点的转移和一定的视角,把所看到的不同事物叙述和说明下来。两首诗对景物的描写都是固定视角来描写。杜诗的“碧水桥东”和罗诗的“晴晖之处”。

故选D。

12.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。

由杜诗“短发潇潇暮雨,长襟落落秋风”可知,三四句对仗万分工整,短发对长襟,潇潇对落落,暮雨对秋风,人景相融,形成双关。这两句诗写出诗人山行时突然遭遇暮雨秋风,稀疏的短发裸露在夜晚的小雨中,身上的长衫被秋风吹得随风飘摇,表现出诗人虽鬓发稀疏、独立风雨却沉迷美景、泰然处之的超然气质。

由罗诗“丹枫虽老犹多态,散作漫山野蝶飞”两句可知,罗诗以物喻人、借景抒情,将凋落的枫叶看作漫山飞舞、充满生机的蝴蝶,表达出作者的喜爱之情。诗用“老”称凋谢辞树的枫叶,用“虽”作转折,言其老而还能表现出新的姿态来:化为野蝶漫山翻飞。由枫联想到蝶,诗人呼应不同经验,虚实相融,加大了形象密度,突出了主体物象。“丹枫虽老”,实言“我”年虽老;丹枫“多态”,实言“我”有豪情;野蝶翻飞之象,其实叠合着“我”游兴方浓,正欲纵览四山,领略泉石云林秀色!也表现出诗人老当益壮、洒脱乐观的浪漫情怀。

13.C14.同:都表达了心系国事,思念家乡的情感。

异:①高诗侧重表达以国事为重的壮志豪情。诗人自激自励王事未尽,不当思归,表现出盛唐边塞生活中所洋溢的进取精神。②范词侧重表达归期难定的苦闷心情。喝一杯陈酒怀念远隔万里的家乡,但边患未平,功业未成,不知何时才能返回故里。

【解析】13.本题考查学生对诗歌内容的理解鉴赏的额能力。

C.“诗人心境已因此改变”缺少依据,从全诗看,诗人深觉山行之难的心情是贯穿全诗的,颈联的“绘声绘色”虽然在客观上写出山景之美,但从诗人写作的主观意图来看,还是着眼于表现山行之难,诗人心境不可能因此改变。另外,从尾联表达的情感看,前三联也只有一以贯之写山行之难,才能更好地表现诗人的豪情壮志。

故选C。

14.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。

先看这首诗歌的尾联“王程应未尽,且莫顾刀环”,意思是“为王事奔波路程尚没有走尽,且不要过早地回看刀环”。结合前面三联可知,前三联写诗人驱马赶路,走出长坂,又入群山,“山行”的辛苦、乏味自在不言之中,现在又要过激流,穿寒松,荒寒的景象使山行之人不能不生孤寂、厌倦之感。尾联诗人在自觉厌倦之时,马上自激自励:王事未尽,不当思归。“王程”二字总管“山行”,点明了此次“山行”的意义。“顾刀环”句用汉朝李陵的典故。诗人说“且莫顾刀环”,就是提醒自己“王程”未尽,公事未了,决不能中途而止。诗人以明确的尽职意识,战胜了“山行”的疲倦、孤寂,表现出进取精神,虽有思乡之意,但以国事为重。

再看范仲淹词中“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”,意思是“一杯陈酒怀念家乡远隔万里,思绪万千,想起边患不平,功业未成,不知何时才能返回故里”。由这两句看来,边塞军人一边饮着浊酒,一边思念着家里的亲人和家乡的一草一木。“燕然未勒归无计”,意思就是抗敌的大功还没有完成,自己的功业还未成就,回家的事就不能去计议了。由此可以感受到词句中流露出的是功业未就、归家之期难定的苦闷心情。

综合以上内容可知,从内容上看,高诗的“王程应未尽”与范词的“燕然未勒”是对应的,都说明国家大事还没有结束,其背后隐含的情感即“心系国事”;高诗的“顾刀环”与范词“家万里”也是对应的,其背后隐含的情感即“思念家乡”。

两首诗由于表达的不同,所表现的情感也有区别:高诗说“王程未尽”,强调“国事”;范词说“燕然未勒”,联系《后汉书》中窦宪追击匈奴至燕然山,刻石记功而还的典故,可推知其强调的是“建功立业”。高诗对“顾刀环”之举用“且莫”加以否决,表达出义无反顾的昂扬气概,是一种豪情壮志;范词以“浊酒一杯”浇“归无计”之愁,表达出的是一种归期未定的苦闷。

15.B16.颔联用到了动静结合的手法。“山当日午回峰影”一句,山峰本是静态的,而诗人用一个“回”字,写出正午群峰影子随日移动,日下之峰与山峰之影动静相衬,突出了山间的幽静和山行的情趣;“草带泥痕过鹿群”一句通过草上泥痕这一静态细节,去描写群鹿竞奔、蹄落草掩的动态景象,写出了山间景色的清丽而又生机无限,笔法细腻贴切,从而表达了诗人对山间生活的无限热爱之情。

【分析】15.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“颈联写村民如何烘茶和抽茧”错误。颈联的意思是:蒸煮茶叶的香气从茅屋里冒出,缫丝的声响隔着竹篱也能听闻。诗人并未直说山村农民如何忙碌于捡茶、抽茧,而只是说从茅舍升出袅袅炊烟中闻到了蒸茗的香味。

故选B。

16.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“山当日午回峰影”,写高山在正午时分峰影已经移动。乍看“山当日午”,似乎平淡无奇,可一经“回峰影”渲染,那一渠流水,奇峰倒影,婆娑荡漾的美姿,立刻呈现目前,而山峰本是静态的,而诗人用一个“回”字,却让原本静止的山峰有动态之感,写出了正午群峰影子随日移动的动态,这是运用以动衬静的手法,突出了山间的幽静和山行的情趣。

“草带泥痕过鹿群”,意思是草叶上沾着泥痕因刚跑过鹿群。“草带泥痕”,是草上的泥痕这一静态细节,本也平常,可一经“过鹿群”渲染,那群鹿竞奔、蹄落草掩的喜人景象,立刻如映眼帘。群鹿竞奔、蹄落草掩的动态景象,写出了山间景色的清丽而又生机无限,动静结合的笔法细腻贴切,寥寥几字即把人带入其中的情境。

总之,颔联写“山当日午回峰影,草带泥痕过鹿群”,运用了动静结合的手法,饱含田园风味,写景如绘,清幽静谧,同时充满了勃勃生机,表达了诗人对山间生活的无限热爱之情

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

山行即事

王质

浮云在空碧,来往议阴睛。荷雨洒衣湿,蘋风①吹袖清。

鹊声喧日出,鸥性狎波平。山色不言语,唤醒三日酲。

【注】①蘋风:宋玉《风赋》:“夫风生于地,起于青萍之末。”从水面浮萍之间飘来的风。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.本诗是一首五言律诗,全诗构思精巧,景美情浓,诗人有意识地运用新的声调和句法,描写了一幅夏日的风雨晴晦图。

B.首联统摄全局,极其精彩,飘浮的云朵在万里澄碧的晴空你来我往,似乎在把阴晴酝酿,表现了作者内心的闲适之情。

C.颔联具体描写“山行”的经历和感受,微雨轻敲荷叶洒湿了衣裳,和风吹拂着衣袖带来清凉,构成了雨中的山行之景。

D.尾联运用拟人手法,经过雨洗的“山色”受阳光照耀,变得明净秀丽,虽不言语,但却使人醉意全消,更加神清气爽。

2.古人写诗很讲究炼字,此诗的颈联中有两个字用的生动、传神,请你指出这两个字,并作出简要赏析。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

山行见孤松成咏

张宣明

孤松郁山椒①,肃爽凌清霄。

既挺千丈干,亦生百尺条。

青青恒一色,落落②非一朝。

大厦今已构,惜哉无人招。

寒霜十二月,枝叶独不凋。

【注】①山椒:山顶。②落落:高超、卓异的样子。

3.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()

A.首句“郁”字意为茂盛,总领对松的描写,二到六句都是对它的具体描述。

B.“千丈”百尺”以夸张手法写孤松的高大,与其他松之弱小形成鲜明对比。

C.“青青”句写松生命力强,“落落”句写松不同凡响,字里行间寓赞颂之意。

D.末四句写这棵孤松虽然“无人招”,却依然凌冬不凋,保持着昂扬的气概。

4.七、八两句是理解本诗的关键,请对其做简要赏析。

阅读下面这首诗,完成下面小题。

秋分日同友人山行

钱月龄

羁愁暂摆作山行,秋日平分气转清。

溪影照人风已息,稻香沾袖雨初晴。

古今在眼青山色,岁序惊心白雁声。

更喜同游俱物表,塞芝坐石看云生。

【注】①物表:是指物外,世俗之外。②搴[qiān]芝:采摘香草。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.秋分是秋季的第四个节气,“分”即为“平分”“半”的意思,除了指平分昼夜外,还指平分秋季。

B.颔联写景虚实结合,“溪影照人”写天气风轻云淡,景色宜人,“稻香沾袖”写金色稻田香飘四溢。

C.颈联写古往今来,青山如黛,亘古不变。时序更替,白雁声声,惊动心绪,呼应开头“羁愁”之深意。

D.全诗通过视觉、嗅觉、听觉等感官,既描摹秋分之景,又抒发秋分之情,可谓意境悠远,清新雅致。

6.本诗的诗眼是“喜”,请对此作简要分析。

阅读下面这首唐诗,完成小题。

暮秋山行

岑参

疲马卧长坂,夕阳下通津。

山风吹空林,飒飒①如有人。

苍旻②霁凉雨,石路无飞尘。

千念集暮节,万籁悲萧辰。

鶗鴂③昨夜鸣,蕙草色已陈。

况在远行客,自然多苦辛。

【注】①飒飒(sà):风声。②旻(mín):天空。③鶗鴂(tíjué):杜鹃鸟。《离骚》中有诗句“恐鹈(鶗)鸠之先鸣兮,使夫百草为之不芳”。

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.诗中并非写山行而是写山间停歇,并非写雅逸之停歇而是写疲卧,其实,“疲马”就是诗人的自喻。

B.夕阳西沉,秋风瑟瑟,诗人独步山林,面对暮秋的种种声响,难免生出主观心境中的千念悲情。

C.苍茫的天空刚下过冷冷的秋雨,青石路面上没有一点飞尘。诗人融情于景,表达出清爽洒脱的心境。

D.“远行”呼应题目中的“山行”,而“苦辛”则是“暮秋山行”的归结,整首诗结构完整,很有章法。

8.诗中写到鶗鴂、蕙草,对表达思想感情有何作用?请简要分析。

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

山行

王安石[宋]

出写清浅景,归穿苍翠阴。

平头均楚制①,长耳②嗣吴吟。

暮岭已佳色,寒泉仍好音。

谁同此真意,倦鸟亦幽寻。

注:①“楚制”指儒服,意谓汉人穿的传统服装。②“长耳”即毛驴。

9.以下对本诗的理解和分析,不正确的一项是()

A.起始两句道出了山行的意图,意欲描写诗人外出和来时景色清浅和苍翠的不同特点。

B.诗歌描写了诗人的装扮,借此暗喻自己在脱离官场后已俨然是一介平民百姓了。

C.诗中人着儒服骑毛驴,听着吴越民歌般的驴鸣,看似逍遥实则有掩不住的寂寞凄苦。

D.诗中“直意”与陶渊明“此中有真意”大抵类同,均可指自然中所包蕴的人生的真谛妙趣。

10.诗歌描绘了一幅怎样的画面?表现了诗人怎样的感情?请结合诗句简要分析。

阅读下面两首诗歌,完成小题。

山行

唐·杜牧

家住白云山北,路迷碧水桥东。

短发潇潇暮雨,长襟落落秋风。

山行

宋·罗与之

烟草凄迷露未晞,一筇①伴我立晴晖。

丹枫虽老犹多态,散作漫山野蝶飞。

【注】①筇:竹杖。

11.下列对两首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.杜诗前两句空间跨度大,适度留白,给人以想象的空间,诗人陶醉之情溢于言表。

B.罗诗次句,诗人倚杖观望,在晴天丽日的映衬下,愈发显得兴致勃勃,神采奕奕。

C.杜诗以“迷”字,折射出山景之美:罗诗以“迷”字,直接描绘出山景迷蒙之态。

D.两首诗都突出移步换景,强调以视角变化来切换所见风景,曲折有致,耐人寻味。

12.两首诗是如何表现山行者的情志的?请分别结合诗的三、四句赏析说明。

阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

入昌松东界山行①

[唐]高适

鸟道几登顿②,马蹄无暂闲。

崎岖出长坂,合沓③犹前山。

石激水流处,天寒松色间。

王程应未尽,且莫顾刀环④。

【注】①本诗写于天宝十一载,为诗人入陇右节度使哥舒翰幕府,途经昌松县所作。昌松,唐代凉州属县,故城在今甘肃省古浪县西。②登顿:指上下山。③合沓:重叠聚集。④顾刀环:看刀上之环。“环”与“还”谐音。

13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.首句用“鸟道”形容山路,读者可由此联想到“蜀道”,从而体会山行之难。

B.第二句看似写马,实际是写人,从中可见诗人风尘仆仆、不畏艰险的形象。

C.颈联两句一动一静,绘声绘色,极写山景之美,说明诗人心境已因此改变。

D.诗的前六句写山行,一句一个画面,为最后两句写山行感悟做了很好的烘托。

14.这首诗尾联“王程应未尽,且莫顾刀环”与“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”(范仲淹《渔家傲》)所表达的情感有何异同?请简要分析。

阅读下面这首唐诗,完成小题。

山行

项斯①

青枥林深亦有人,一渠流水数家分。

山当日午回峰影,草带泥痕过鹿群。

蒸茗气从茅舍出,缲丝②声隔竹篱闻。

行逢卖药归来客,不惜相随入岛云。

【注释】①项斯,生当唐末乱世,自觉怀才不遇,除做过小官丹徒县尉外,长期自身居草野,很熟悉山野风光。②缲丝:从泡在开水里的蚕茧中抽出丝。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是()

A.首联描绘诗人行走山间所见之景,青翠的枥木蔚然成林,潺潺溪水从几户人家门前蜿蜒而过。

B.颈联写村民如何烘茶和抽茧,茅舍飘出蒸茗的气味,隔着竹篱传来缲丝的声音,从而表现了山村农民生活的艰辛凄苦。

C.尾联写诗人在山路上巧遇卖药归来客,便跟随他遁迹云山,表明诗人甘于归隐山林之情。

D.末句的“不惜”是抒情的关键:山村风景已然如此明丽,那么山中的景色应该更为迷人吧!这样的结尾使感情更加深蕴而隽永。

16.这首诗颔联的景物描写历来为人称道,请结合诗句,赏析颔联的妙处。

参考答案:

1.B2.这两个字是“喧”和“狎”。“喧”为“喧闹、喧哗”的意思,借喜鹊的鸣叫表达出对“日出”的喜悦。“狎”是“亲热、游戏”之意,雨霁天晴,波平如镜,鸥鸟尽情嬉戏。这两个字写出了动物在雨洗日照后的山中自由玩乐的情景,写出了它们的喜悦之情。

【解析】1.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“表现了作者内心的闲适之情”说法有误。首联写天气,意思是浮云在万里澄碧的晴空上来往飘荡,似乎在把天气的阴晴酝酿。飘浮的云朵在碧空里你来我往,忙于“议”,“议”什么?“议”究竟是“阴”好,还是“晴”好。“议”的结果怎么样,作者也没有说。可见这里作者只是单纯地写景,并没有在其中体现自己内心的闲适之情。

故选B。

2.本题考查学生赏析诗歌炼字的能力。

颈联写“晴”。喜鹊厌湿喜干,又称为“干鹊”,雨过天晴,它就高兴地叫起来了。诗人抓住这一特点,“喧”字借喜鹊的鸣叫表达对“日出”的喜悦──既是鹊的喜悦,也是人的喜悦。荷雨湿衣,虽然暂时带来爽意,但如果继续下,没完没了,“山行”者就不会很愉快;所以诗人继而写雨停日出,便没了细雨绵绵的烦人的担心。所以,日出正是作者心中所盼望的事情。诗人写鹊“喧”,充分传达了自己的心声。“鸥性狎波平”句写波平如镜,鸥鸟尽情嬉戏的情景。鸥,生性爱水,如今雨霁风和,“波平”如镜,鸥自然尽情玩乐。所以这里用“狎”字,就充分表现了鸥鸟对水的亲热,以及戏水的愉悦之情。

3.B4.①这两句是说大厦已经建造好了,可惜孤松这样的好木材没人要了。言外之意是英雄枉自才干卓著,已经无人赏识,失去了用武之地。②这两句托物言志,它承上文对孤松的描写,以孤松之命运比贤士之命运,生动形象,委婉含蓄。③这两句表达了作者对英雄无用武之地的感慨,也有对无人赏识但仍保有高洁情操的英雄的称许。

【解析】3.本题考查学生综合鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

B.“与其他松之弱小形成鲜明对比”错,诗中并没有提到其他松弱小。

故选B。

4.本题考查学生赏析句子的能力。

“大厦今已构,惜哉无人招”字面意思是,大厦已经建造好了,可惜孤松这样的好木材没人要了。“无人招”就是无人赏识之意,语含惋惜之情。

这是一首咏物诗,以物喻人,托物言志。分析比喻及其表达效果,这是以孤松比贤士,孤松没有用,就是贤士没有了用武之地,委婉地表达怀才不遇之情。

综合以上,作者借孤松高大、有才而不得重用的境遇表达贤才空有才华而无人赏识的感慨;末四句写这棵孤松虽然“无人招”,却依然凌冬不凋,保持着昂扬的气概,表达了对无人赏识但仍保有高洁情操的英雄的赞美。

5.B6.诗歌写诗人暂时摆脱旅人的愁思,和友人相约踏秋,看到秋分时节的美景,情感由愁转喜,表达诗人对于秋分最好的赞美。“喜”字是全诗情感的落脚点,升华了情感,是本诗的诗眼。

【解析】5.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析的能力。

B.“虚实结合”错误,颔联是说,秋风已经停歇,清澈的流水中倒映着我们的影子;雨过天晴,稻花的香气沾满了衣袖。所写皆是眼前之景,没有虚写。

故选B。

6.本题考查学生赏析诗歌语言的能力。

首联写诗人暂时摆脱旅人的愁思,和友人一起作了一次山行;秋天的日子至此被平分,天气渐渐转为清凉。这是放下羁旅之愁而感受秋之美景,为后文的喜作铺垫;

颔联写秋风已经停歇,清澈的流水中倒映着我们的影子;雨过天晴,稻花的香气沾满了衣袖。诗人看到秋分时节的美景,心境豁然开朗,喜色已萌;

尾联诗人更喜欢与友人同游,一起超然物外;采摘香草,坐在石上,看云卷云舒。最后以“喜”字点睛,水到渠成,情感彻底由愁转喜,升华了情感,表达对秋分美好景致的赞美。

7.C8.①诗人化用《离骚》,以鶗鴂夜鸣、芳草色陈喻盛时已过、岁月已晚,而自己仍在异乡漂泊奔波。②流露出诗人对自身处境的深切忧虑,表达了诗人倦于仕途奔波的惆怅之情。

【解析】7.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“表达出清爽洒脱的心境”错误,诗人融情于景,表达出空寂惆怅的心境。

故选C。

8.本题考查学生鉴赏诗歌意象、情感的能力。

“鶗鴂昨夜鸣,蕙草色已陈”意思是,鶗鴂昨晚在不停鸣叫,蕙草已经渐渐枯黄凋落。

联系注释③可知此句为用典。《离骚》中有诗句“恐鹈(鶗)鸠之先鸣兮,使夫百草为之不芳”,意思是,只怕杜鹃它叫得太早啊,使得百草因此不再芳香。此处用典可联系诗的最后两句分析:岁月已晚,而自己仍在异乡漂泊奔波。可知此句诗人用屈原诗意,以鶗鴂已鸣,芳草色陈,比喻盛时已过,年岁渐高,而自己仍在异乡漂泊奔波,抱负难以施展;流露出对岁月,实际是对自身处境的深深忧虑,表达了诗人倦于仕途奔波的惆怅之情。

9.C10.①此诗描绘了一幅清幽静寂的画面。诗歌描绘了出门时景色的浅淡清新,回归时浓阴苍翠,于此景中,诗人平民装扮,骑着毛驴,听着驴鸣,暮岭山色、寒泉好音,一派清幽静寂。②流露出诗人悠闲满足、惬意自得、澄怀静虚的情感和心境。

【解析】9.本题考查学生理解诗歌内容的能力。

C.“掩不住的寂寞凄苦”理解错误,由美丽景色的描绘可知,表现了诗人悠闲满足、惬意自得。

故选C。

10.本题考查鉴赏诗歌形象,品味诗人情感的能力。

首先看诗歌中所写的景,由诗歌标题“山行”即可得知,诗人所写的景应是山中之景,开头两句“清浅景”“苍翠阴”即暗示考生,诗人在山行之中所捕捉到的景象特点,出门时景色的浅淡清新,回归时浓阴苍翠;颈联“暮岭已佳色,寒泉仍好音”中以“佳色”形容暮岭山色,以“好音”形容泉水流淌发出的声音,尤其在泉水声音的衬托之下,山中更显幽静,诗人在这样的情境之中,骑着毛驴,听着驴鸣,暮岭山色、寒泉好音,描绘了一幅清幽静寂的画面。

然后结合诗人在这样情境之下的表现来体会诗人的情感,诗人在这样的情境之下,骑着毛驴,听着驴鸣,悠然前行,由此可以看出诗人的悠闲满足、惬意自得。

11.D12.①杜诗使用叠词“潇潇”“落落”,分别将“短发”与“暮雨”、“长襟”与“秋风”关联,人景相融,形成双关,表现出诗人虽鬓发稀疏、独立风雨却沉迷美景、泰然处之的超然气质。(或“表现出诗人虽沉迷美景却遭遇风雨的凄冷感受与落寞心境”。)

②罗诗以物喻人、借景抒情,将凋落的枫叶看作漫山飞舞、充满生机的蝴蝶,表达出作者的喜爱之情,同时也表现出诗人老当益壮、洒脱乐观的浪漫情怀。

【解析】11.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

D.“移步换景”错。“移步换景”是指不固定视点(即立足点和观察点),按照地点的转移和一定的视角,把所看到的不同事物叙述和说明下来。两首诗对景物的描写都是固定视角来描写。杜诗的“碧水桥东”和罗诗的“晴晖之处”。

故选D。

12.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。

由杜诗“短发潇潇暮雨,长襟落落秋风”可知,三四句对仗万分工整,短发对长襟,潇潇对落落,暮雨对秋风,人景相融,形成双关。这两句诗写出诗人山行时突然遭遇暮雨秋风,稀疏的短发裸露在夜晚的小雨中,身上的长衫被秋风吹得随风飘摇,表现出诗人虽鬓发稀疏、独立风雨却沉迷美景、泰然处之的超然气质。

由罗诗“丹枫虽老犹多态,散作漫山野蝶飞”两句可知,罗诗以物喻人、借景抒情,将凋落的枫叶看作漫山飞舞、充满生机的蝴蝶,表达出作者的喜爱之情。诗用“老”称凋谢辞树的枫叶,用“虽”作转折,言其老而还能表现出新的姿态来:化为野蝶漫山翻飞。由枫联想到蝶,诗人呼应不同经验,虚实相融,加大了形象密度,突出了主体物象。“丹枫虽老”,实言“我”年虽老;丹枫“多态”,实言“我”有豪情;野蝶翻飞之象,其实叠合着“我”游兴方浓,正欲纵览四山,领略泉石云林秀色!也表现出诗人老当益壮、洒脱乐观的浪漫情怀。

13.C14.同:都表达了心系国事,思念家乡的情感。

异:①高诗侧重表达以国事为重的壮志豪情。诗人自激自励王事未尽,不当思归,表现出盛唐边塞生活中所洋溢的进取精神。②范词侧重表达归期难定的苦闷心情。喝一杯陈酒怀念远隔万里的家乡,但边患未平,功业未成,不知何时才能返回故里。

【解析】13.本题考查学生对诗歌内容的理解鉴赏的额能力。

C.“诗人心境已因此改变”缺少依据,从全诗看,诗人深觉山行之难的心情是贯穿全诗的,颈联的“绘声绘色”虽然在客观上写出山景之美,但从诗人写作的主观意图来看,还是着眼于表现山行之难,诗人心境不可能因此改变。另外,从尾联表达的情感看,前三联也只有一以贯之写山行之难,才能更好地表现诗人的豪情壮志。

故选C。

14.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。

先看这首诗歌的尾联“王程应未尽,且莫顾刀环”,意思是“为王事奔波路程尚没有走尽,且不要过早地回看刀环”。结合前面三联可知,前三联写诗人驱马赶路,走出长坂,又入群山,“山行”的辛苦、乏味自在不言之中,现在又要过激流,穿寒松,荒寒的景象使山行之人不能不生孤寂、厌倦之感。尾联诗人在自觉厌倦之时,马上自激自励:王事未尽,不当思归。“王程”二字总管“山行”,点明了此次“山行”的意义。“顾刀环”句用汉朝李陵的典故。诗人说“且莫顾刀环”,就是提醒自己“王程”未尽,公事未了,决不能中途而止。诗人以明确的尽职意识,战胜了“山行”的疲倦、孤寂,表现出进取精神,虽有思乡之意,但以国事为重。

再看范仲淹词中“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”,意思是“一杯陈酒怀念家乡远隔万里,思绪万千,想起边患不平,功业未成,不知何时才能返回故里”。由这两句看来,边塞军人一边饮着浊酒,一边思念着家里的亲人和家乡的一草一木。“燕然未勒归无计”,意思就是抗敌的大功还没有完成,自己的功业还未成就,回家的事就不能去计议了。由此可以感受到词句中流露出的是功业未就、归家之期难定的苦闷心情。

综合以上内容可知,从内容上看,高诗的“王程应未尽”与范词的“燕然未勒”是对应的,都说明国家大事还没有结束,其背后隐含的情感即“心系国事”;高诗的“顾刀环”与范词“家万里”也是对应的,其背后隐含的情感即“思念家乡”。

两首诗由于表达的不同,所表现的情感也有区别:高诗说“王程未尽”,强调“国事”;范词说“燕然未勒”,联系《后汉书》中窦宪追击匈奴至燕然山,刻石记功而还的典故,可推知其强调的是“建功立业”。高诗对“顾刀环”之举用“且莫”加以否决,表达出义无反顾的昂扬气概,是一种豪情壮志;范词以“浊酒一杯”浇“归无计”之愁,表达出的是一种归期未定的苦闷。

15.B16.颔联用到了动静结合的手法。“山当日午回峰影”一句,山峰本是静态的,而诗人用一个“回”字,写出正午群峰影子随日移动,日下之峰与山峰之影动静相衬,突出了山间的幽静和山行的情趣;“草带泥痕过鹿群”一句通过草上泥痕这一静态细节,去描写群鹿竞奔、蹄落草掩的动态景象,写出了山间景色的清丽而又生机无限,笔法细腻贴切,从而表达了诗人对山间生活的无限热爱之情。

【分析】15.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“颈联写村民如何烘茶和抽茧”错误。颈联的意思是:蒸煮茶叶的香气从茅屋里冒出,缫丝的声响隔着竹篱也能听闻。诗人并未直说山村农民如何忙碌于捡茶、抽茧,而只是说从茅舍升出袅袅炊烟中闻到了蒸茗的香味。

故选B。

16.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“山当日午回峰影”,写高山在正午时分峰影已经移动。乍看“山当日午”,似乎平淡无奇,可一经“回峰影”渲染,那一渠流水,奇峰倒影,婆娑荡漾的美姿,立刻呈现目前,而山峰本是静态的,而诗人用一个“回”字,却让原本静止的山峰有动态之感,写出了正午群峰影子随日移动的动态,这是运用以动衬静的手法,突出了山间的幽静和山行的情趣。

“草带泥痕过鹿群”,意思是草叶上沾着泥痕因刚跑过鹿群。“草带泥痕”,是草上的泥痕这一静态细节,本也平常,可一经“过鹿群”渲染,那群鹿竞奔、蹄落草掩的喜人景象,立刻如映眼帘。群鹿竞奔、蹄落草掩的动态景象,写出了山间景色的清丽而又生机无限,动静结合的笔法细腻贴切,寥寥几字即把人带入其中的情境。

总之,颔联写“山当日午回峰影,草带泥痕过鹿群”,运用了动静结合的手法,饱含田园风味,写景如绘,清幽静谧,同时充满了勃勃生机,表达了诗人对山间生活的无限热爱之情