第二章《化学反应的方向、限度与速率》测试题(含解析)2023---2024学年上学期高二化学鲁科版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第二章《化学反应的方向、限度与速率》测试题(含解析)2023---2024学年上学期高二化学鲁科版(2019)选择性必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 796.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-28 23:05:48 | ||

图片预览

文档简介

第二章《化学反应的方向、限度与速率》测试题

一、单选题(共12题)

1.目前认为乙烯在酸催化下水合制乙醇的反应机理及能量与反应进程的关系如图所示。下列叙述正确的是

A.第①步反应的中间体比第②步反应的中间体稳定

B.总反应速率由第①步反应决定

C.第③步反应原子利用率为

D.总反应为吸热反应

2.在相同条件下研究催化剂Ⅰ、Ⅱ对反应X→2Y的影响,各物质浓度c随反应时间t的部分变化曲线如图所示,下列判断错误的是

A.无催化剂时,反应也能进行

B.与催化剂Ⅱ相比,催化剂Ⅰ使反应活化能更低

C.a曲线表示使用催化剂Ⅰ时X的浓度随t的变化

D.使用催化剂Ⅰ时,0~2min内,

3.在恒压、NO和O2的起始浓度一定的条件下,催化反应相同时间,测得不同温度下NO转化为NO2的转化率如图中实线所示(图中虚线表示相同条件下NO的平衡转化率随温度的变化)。下列说法正确的是

A.反应2NO(g)+O2(g)2NO2(g)为放热反应

B.图中X点所示条件下,延长反应时间不能提高NO转化率

C.图中Y点所示条件下,增加O2的浓度不能提高NO转化率

D.380℃下,c起始(O2)=5.0×10-4mol/L,NO平衡转化率为50%,则平衡常数K<2000

4.一定条件下体积不变的密闭容器中,反应2A(g)+2B(g)3C(g)+D(g)达到平衡状态的标志是

A.单位时间内生成2n mol A,同时生成n mol D

B.容器内压强不随时间而变化

C.单位时间内生成n mol B,同时消耗1.5n mol C

D.容器内混合气体密度不随时间而变化

5.已知反应:A2(g)+2B2(g) 2AB2(g),下列说法正确的是

A.升高温度正反应速率加快,逆反应速率减慢

B.催化剂能同等程度改变正、逆反应速率

C.达平衡后,正、逆反应速率均为零

D.0.1molA2和0.2molB2反应达到平衡时生成0.2molAB2

6.《科学》最近报道,我国科学家破解了豆科植物固氮“氧气悖论”,发现存在如下平衡:豆血红蛋白(根瘤菌,粉红色)蛋白(固氮酶)。下列说法错误的是

A.豆科植物固氮属于生物固氮

B.豆科植物根瘤菌呈粉红色

C.温度越高,固氨酶生物活性越高

D.氧气不足时,蛋白(固氮酶)会释放氧气

7.时,向容积为的恒容密闭容器中充入一定量的和,发生反应:。测得反应过程中的部分数据如表所示,下列说法正确的是

0 4.0 2.0

5 2.0 1.0

10 2.0 1.0

A.平衡时,C的体积分数约为42.9%

B.其他条件不变,温度变为时,平衡时测得C的浓度为,则

C.时,该反应达到平衡状态,A、B的转化率不相等

D.时,该反应的v(正)>v(逆)

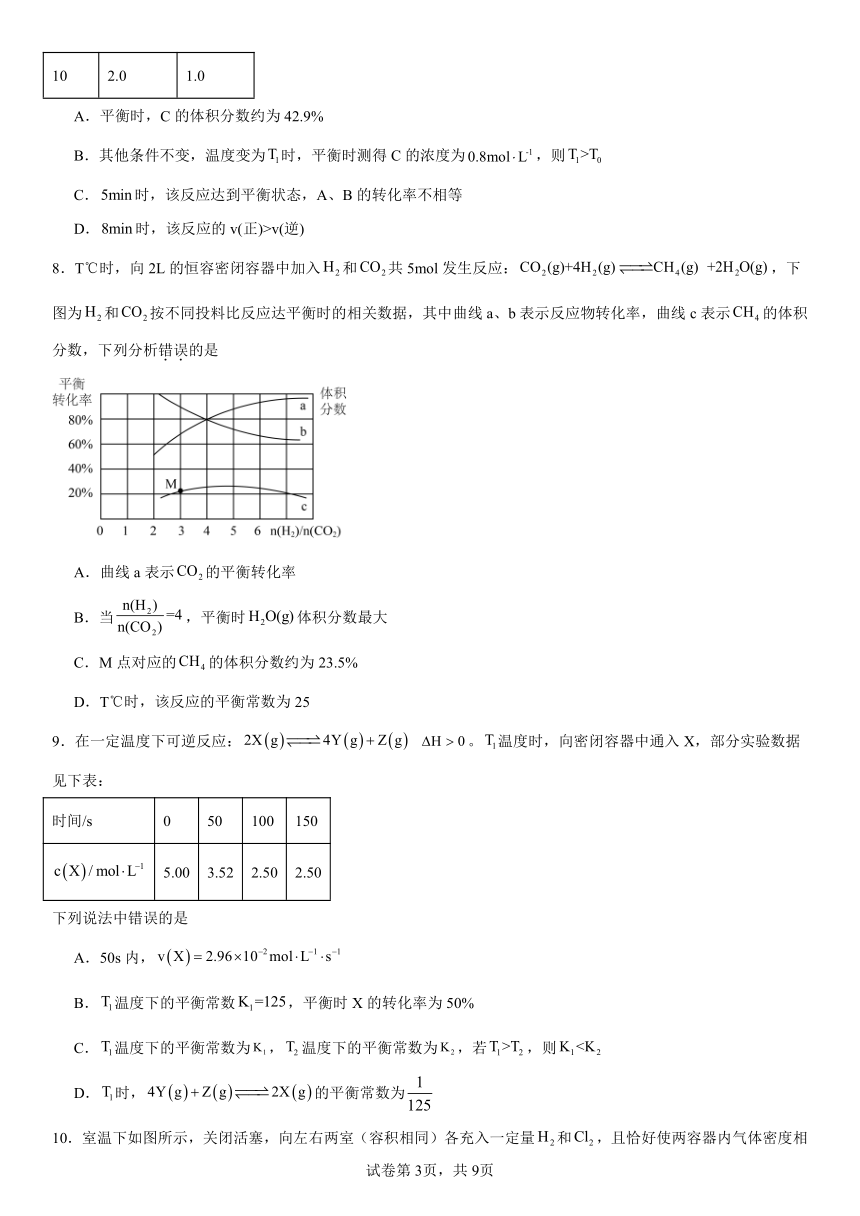

8.T℃时,向2L的恒容密闭容器中加入和共5mol发生反应:,下图为和按不同投料比反应达平衡时的相关数据,其中曲线a、b表示反应物转化率,曲线c表示的体积分数,下列分析错误的是

A.曲线a表示的平衡转化率

B.当,平衡时体积分数最大

C.M点对应的的体积分数约为23.5%

D.T℃时,该反应的平衡常数为25

9.在一定温度下可逆反应: 。温度时,向密闭容器中通入X,部分实验数据见下表:

时间/s 0 50 100 150

5.00 3.52 2.50 2.50

下列说法中错误的是

A.50s内,

B.温度下的平衡常数,平衡时X的转化率为50%

C.温度下的平衡常数为,温度下的平衡常数为,若,则

D.时,的平衡常数为

10.室温下如图所示,关闭活塞,向左右两室(容积相同)各充入一定量和,且恰好使两容器内气体密度相同,打开活塞,点燃使压与充分反应生成氯化氢气体:,恢复到原温度后,下列判断正确的是( )

A.开始时左右两室分子数相同

B.最终容器内无存在

C.反应前后室压强相同

D.最终容器内密度与原来相同

11.可逆反应中生成物C的体积分数(C%)与压强(P)、温度(T)的关系如图所示,关于该反应的判断正确的是

A.该反应不能自发 B.该反应能自发进行

C.△H>0,△S>0 D.△H<0,△S<0

12.时,含等浓度的与的混合溶液中发生反应 ,时刻,改变某一外界条件继续反应至时刻,溶液中和随时间的变化关系如图所示。下列说法正确的是

已知:时,该反应的化学平衡常数。

A.若时刻未改变外界条件,则此时该反应:

B.若时刻反应达到平衡,则时刻改变的条件可能为升温

C.若始终保持温度不变,则平均反应速率:(表示内的平均反应速率,表示内的平均反应速率)

D.内的平均反应速率为

二、填空题(共9题)

13.研究氮氧化物与悬浮在大气中海盐粒子的相互作用时,涉及如下反应:

Ⅰ:

Ⅱ:

(1)的 (用表示)该反应的平衡常数 (用表示)

(2)为研究不同条件对反应(Ⅱ)的影响,在恒温条件下,向恒容密闭容器中加入和,时反应(Ⅱ)达到平衡,测得 内7.5×10-3mol·L-1·min-1,则平衡后 mol。

14.能源是国民经济发展的重要基础,我国目前使用的能源主要是化石燃料。为了减少CO的排放,某环境研究小组以CO和H2为原料合成清洁能源二甲醚,反应如下:4H2(g)+2CO(g)CH3OCH3(g)+H2O(g) ΔH=-198kJ·mol-1。

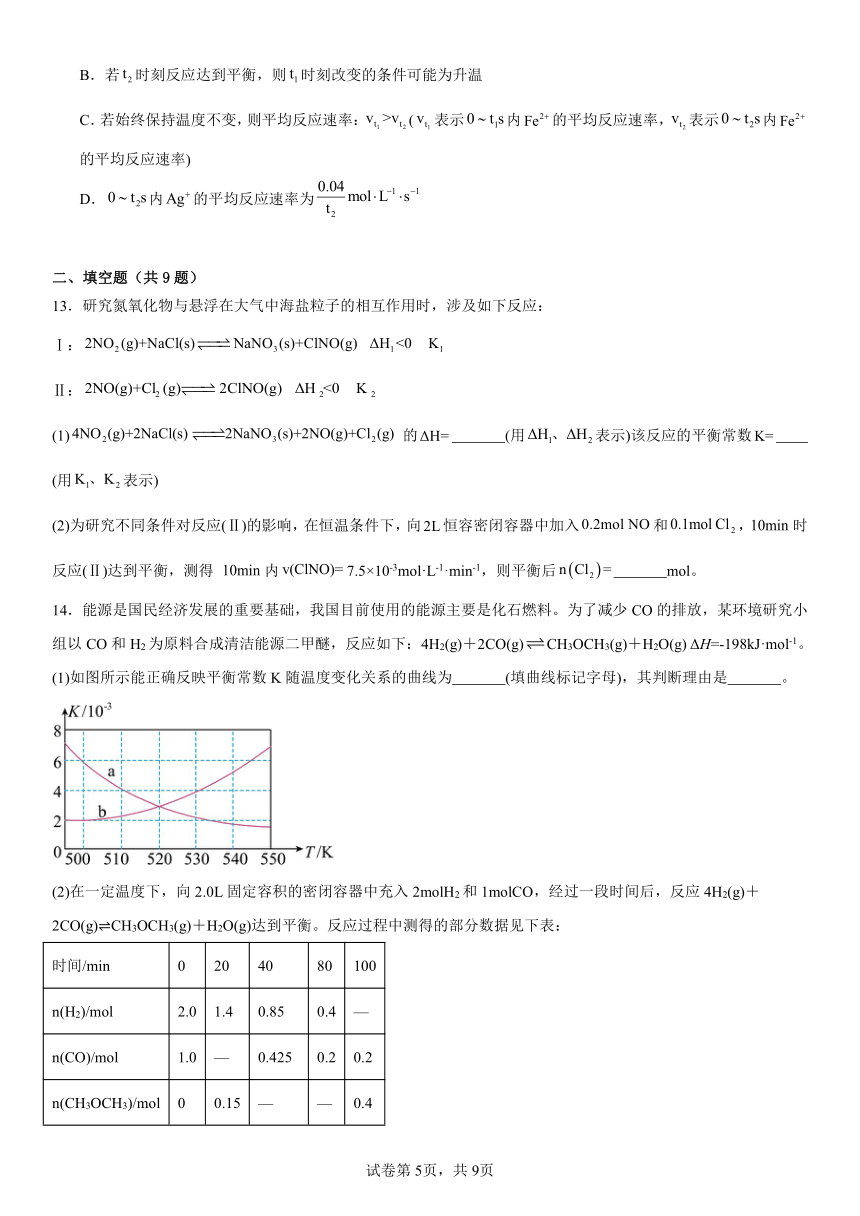

(1)如图所示能正确反映平衡常数K随温度变化关系的曲线为 (填曲线标记字母),其判断理由是 。

(2)在一定温度下,向2.0L固定容积的密闭容器中充入2molH2和1molCO,经过一段时间后,反应4H2(g)+2CO(g) CH3OCH3(g)+H2O(g)达到平衡。反应过程中测得的部分数据见下表:

时间/min 0 20 40 80 100

n(H2)/mol 2.0 1.4 0.85 0.4 —

n(CO)/mol 1.0 — 0.425 0.2 0.2

n(CH3OCH3)/mol 0 0.15 — — 0.4

n(H2O)/mol 0 0.15 0.2875 0.4 0.4

①0~20min的平均反应速率v(CO)= mol·L-1·min-1;

②达到平衡时,H2的转化率为 ;

③在上述温度下,该反应的平衡常数K= ;

④能表明该反应达到平衡状态的是 (填序号);

A.CO的转化率等于H2O的产率

B.混合气体的平均相对分子质量不变

C.v(CO)与v(H2)的比值不变

D.混合气体的密度不变

⑤在上述温度下,向平衡后的2L容器中再充入0.4molH2和0.4molCH3OCH3(g),则化学平衡 移动(填“向左”“向右”或“不”)。

15.工业上高纯硅可以通过下列反应制取:SiCl4(g)+2H2(g) Si(s)+4HCl(g)﹣236kJ

(1)反应涉及的元素原子半径从大到小的排列顺序为 。其中硅原子最外层有 个未成对电子,有 种不同运动状态的电子;

(2)反应涉及的化合物中,写出属于非极性分子的结构式: ;产物中晶体硅的熔点远高HCl,原因是 ;

(3)氯和硫是同一周期元素,写出一个能比较氯和硫非金属性强弱的化学方程式: ;

(4)在一定温度下进行上述反应,若反应容器的容积为2L,3分钟后达到平衡,测得气体质量减小8.4g,则在3分钟内H2的平均反应速率为 ;

(5)该反应的平衡常数表达式K= ,可以通过 使K增大;

(6)一定条件下,在密闭恒容器中,能表示上述反应一定达到化学平衡状态的是 。

a.v逆(SiCl4)=2v正(H2)

b.固体质量保持不变

c.混合气体密度保持不变

d.c(SiCl4):c(H2):c(HCl)=1:2:4

16.2018年5月世界经济论坛报道了比尔·盖茨支持将二氧化碳转化为燃料的计划。

回答下列问题:

(1)图中能量转化方式有 → 。(任写1种)。

(2)该法得到的合成燃料属于 (填“可”或“不可”)再生能源。

(3)CH3OCH3(二甲醚)可作为柴油代用燃料。CO2与H2在催化剂及加热加压条件下生成二甲醚的化学方程式为 ;与二甲醚互为同分异构体的有机物的结构简式为 。

(4)在一体积为1L的恒容密闭容器中充入3molCO2和10molH2,在一定条件下合成燃料X,测得各成分的物质的量随时间的变化如图所示。

①该条件下反应已达最大限度的时间是 (填“t1"“t2”或“t3”)。

②X的分子式为 。

③0~t3min内,v(H2)= 。

17.可逆反应:aA(g)+bB(g) cC(g)+dD(g);根据图回答:

(1)压强p1比p2 (填“大”或“小”);(a+b)比(c+d) (填“大”或“小”);温度t1比t2℃ (填“高”或“低”);正反应为 热反应.

(2)在298K时,1mol C2H6 在氧气中完全燃烧生成CO2和液态水,放出热量1558.3kJ。写出该反应的热化学方程式 。

(3)SiH4是一种无色气体,遇到空气能发生爆炸性自燃,生成SiO2固体和H2O(l)。已知室温下2 g SiH4自燃放出热量89.2 kJ,该反应的热化学方程式为 。

(4)已知反应:N2(g)+O2(g)=2NO(g) △H1

2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) △H2

N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) △H3

利用上述三个反应,计算4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+6H2O(g)△H4的反应焓变为 (用含△H1、△H2、△H3的式子表示)。

18.H2S与CO2在高温下发生反应:H2S(g)+CO2(g) COS(g)+H2O(g)。在610 K时,将0.10 mol CO2与0.40 mol H2S充入2.5 L的空钢瓶中,反应平衡后水的物质的量分数为0.02。

①向反应器中再分别充入下列气体,能使H2S转化率增大的是 (填标号)。

A.H2S B.CO2 C.COS D.N2

②在620 K重复实验,平衡后水的物质的量分数为0.03,该反应的ΔH 0(填“>”“<”或“=”)。

③H2S的平衡转化率α1= %,反应平衡常数K= 。(第③小题要写计算过程)

19.I.SO2在工农业生产中有着重要的应用,请回答下列问题:

(1)工业上用软锰矿(主要成分为MnO2)制备Mn(H2PO4)2 2H2O。常用稀硫酸酸浸软锰矿,同时通入SO2,此时发生反应的离子方程式为 ,SO2作 (填“氧化剂”或“还原剂”)。

Ⅱ.一定温度下,向容积为2L的恒容密闭容器中通入2molSO2和1molO2,在一定条件下发生反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)。O2的物质的量随时间变化的实验数据如表所示:

时间/min 4 8 12 18 25

n(O2)/mol 0.70 0.50 0.40 0.32 0.32

(2)下列说法能够判断上述反应达到化学平衡状态的是 (填标号)。

A.v(SO2)=2v(O2) B.容器内气体的平均摩尔质量不再发生变化

C.SO2和O2的浓度之比为2:1 D.SO3的百分含量不再发生变化

(3)上述反应体系的正反应速率和逆反应速率相等的时间段是 (填“0~4”、“4~8”、“8~12”“12~18”或“18~25”)min。

(4)0~8min内,用SO3表示该反应的平均速率为 mol L-1 min-1,12min时,SO2的转化率为 。

(5)若起始时容器内压强为p0MPa,则平衡时,容器内压强约为 (用含p0的代数式表示,保留2位有效数字)MPa。

20.TiN具有良好的导电和导热性,可用于高温结构材料和超导材料。可利用化学气相沉积技术来制备氮化钛。请回答下列问题:

(1)已知1200℃下,三种制备氮化钛反应的热化学方程式:

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)= + 2.88 kJ/mol

利用反应ⅰ和ⅱ两种方式制备TiN时。反应ⅱ的反应趋势远大于ⅰ,其原因是 。

(2)在1200℃、130kPa反应条件下,将、、以物质的量之比1∶1∶2加入反应容器进行反应ⅲ。20min后反应达到平衡状态,平衡时混合气体中与的分压相等,则平衡转化率为 (保留三位有效数字),0~20min之间,以分压表示的平均反应速率为 。

(3)制备氮化钛的原料氨气的合成。将和投入到某刚性反应容器中,测得反应过程中的体积分数和反应体系的总压p随着温度的升高而变化的曲线如图:

①对于该可逆反应过程,下列有关说法正确的是 (填序号)。

A.a、b、c三点时,该反应均处于平衡状态

B.m→n过程中,该反应平衡逆向移动

C.混合气体的平均摩尔质量M(b)>M(c)>M(a)

D.混合气体的密度

②x、y、m三点对应温度下的平衡常数由大到小的顺序为 。

③当温度为,该反应达到平衡时,以气体分压表示的该反应的平衡常数 (列出计算式即可)。

21.为了防止枪支生锈,常将枪支的钢铁零件放在NaNO2和NaOH的混合溶液中进行化学处理使钢铁零件表面生成Fe3O4的致密的保护层——“发蓝”。其过程可用下列化学方程式表示:

①3Fe+NaNO2+5NaOH=3Na2FeO2+H2O+NH3↑

② Na2FeO2+ NaNO2+ H2O→ Na2Fe2O4+ NH3↑+ NaOH

③Na2FeO2+Na2Fe2O4+2H2O Fe3O4+4NaOH

请回答下列问题:

(1)配平化学方程式②:

(2)上述反应①中被氧化的物质是 。若有2mol Na2FeO2生成,则反应①中有 mol电子发生转移。

(3)关于“发蓝”的过程,下列说法不正确的是_______(填字母)。

A.该过程不会产生污染 B.反应③生成的四氧化三铁具有抗腐蚀作用

C.反应①②③均是氧化还原反应 D.反应①②中的氧化剂均为NaNO2

(4)当混合溶液中NaOH浓度过大,“发蓝”的厚度会变小,其原因是 。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A.第①步反应的中间体比第②步反应的中间体能量高,能量越高越不稳定,则第②步反应的中间体稳定,A错误;

B.第①步反应活化能较大,反应发生消耗的能量高,则该步反应难进行,其反应速率较小,总反应的快慢取决于慢反应,则总反应速率由第①步反应决定,B正确;

C.由反应机理知,第③步反应还有产生,原子利用率不是,C错误;

D.从图中可以看到,反应物总能量比生成物总能量高,所以总反应为放热反应,D错误。

答案选B。

2.D

【详解】A.由图可知,无催化剂时,生成物的浓度也在增加,说明反应也在进行,故A正确;

B.由图可知,相同时间内,使用催化剂I时,生成物的反应速率大于催化剂II,说明反应速率快于催化剂II,反应速率越快,反应的活化能越低,则与催化剂Ⅱ相比,催化剂Ⅰ使反应活化能更低,故B正确;

C.由图可知,使用催化剂I时,0~2min内Y的浓度变化量为4.0mol/L,a曲线表示的X的浓度变化量为2.0mol/L,由变化量之比等于化学计量数之比可知, a曲线表示使用催化剂I时X浓度随时间t的变化,故C正确;

D.由图可知,使用催化剂I时,0~2min内X的浓度变化量为2.0mol/L,则X的反应速率为=1.0 mol/(L·min),故D错误;

故选D。

3.A

【详解】A.由图可知,NO的平衡转化率随着温度的升高而降低,即升高温度,平衡逆向移动,则正反应是放热反应,故A正确;

B.由图可知,X点没有达到平衡状态,反应正向进行,则延长反应时间能提高NO转化率,故B错误;

C.由图可知,Y点达到平衡状态,增加O2的浓度,平衡正向移动,NO转化率增大,故C错误;

D.380℃时NO的平衡转化率约为50%,根据N原子守恒可知c(NO)=c(NO2),c平衡(O2)<5.0×10-4mol/L,此时平衡常数,故D错误;

故选:A。

4.A

【详解】A.单位时间内生成2n mol A,表示逆反应速率;同时生成n mol D,表示正反应速率,二者符合化学计量数之比,所以正逆反应速率相等,为平衡状态,正确;

B.该反应的气体的总物质的量始终不变,所以体积不变时,压强一直不变,不能判断为平衡状态,错误;

C.单位时间内生成n mol B,同时消耗1.5n mol C,都不是逆反应速率,不能判断为平衡状态,错误;

D.容器的体积不变,则气体的密度始终不变,不能判断为平衡状态,错误,

答案选A。

5.B

【详解】A. 升高温度,活化分子数,百分数均增加,正、逆反应速率均加快,故A错误;

B. 催化剂的使用,活化分子数,百分数均增加,能同等程度加快正、逆反应速率,故B正确;

C. 达平衡后,正、逆反应速率相等,但是不为零,为动态平衡,故C错误;

D. 可逆反应不能进行到底,故0.1molA2和0.2molB2反应达到平衡时生成的AB2小于0.2mol,故D错误;

故选B。

6.C

【详解】A.根瘤菌内的固氮酶可将N2转变为氨以便植物利用,故豆科植物固氮属于生物固氮,A正确;

B.由题干信息可知,豆科植物根瘤菌呈粉红色,B正确;

C.酶都有最适宜的温度,故并不是温度越高,固氨酶生物活性越高,温度过高将使固氮酶失去活性,C错误;

D.根据反应豆血红蛋白(根瘤菌,粉红色)蛋白(固氮酶)可知,氧气不足时,上述平衡逆向移动,故蛋白(固氮酶)会释放氧气,D正确;

故答案为:C。

7.A

【详解】A. ,平衡时,C的体积分数约为,故A正确;

B.正反应放热,升高温度平衡逆向移动,根据图表数据,T0时达到平衡,消耗1molB,则生成3molC,C的浓度为0.6 mol/L,其他条件不变,温度变为T1时,平衡时测得C的浓度为0.8mol/L,说明平衡正向移动,则T1C.根据图表数据,5min后气体物质的量不再改变,说明5min后反应达到平衡状态,投料比等于系数比,所以A、B的转化率相等,故C错误;

D.根据图表数据,5min后气体物质的量不再改变,说明5min后反应达到平衡状态,所以8min时,该反应的v(正)=v(逆),故D错误;

选A。

8.D

【详解】A.越大,CO2转化率越高,故曲线a表示的平衡转化率,A项正确;

B.当时,投料比等于化学计量数之比,达到平衡时各产物体积分数最大,B项正确;

C.M点,反应物转化率相等,为80%,可列三段式:

的体积分数约为:=23.5%,C项正确;

D.根据上述三段式,T℃时该反应的平衡常数为:,D项错误;

答案选D。

9.C

【详解】A.根据表中数据,50s内,,A正确;

B.根据表中数据分析,100s时体系达到平衡状态,X转化了2.50,生成Y的浓度为2.50×=5,生成Z的浓度为2.50×=1.25,温度下的平衡常数,平衡时X的转化率为50%,B正确;

C.该反应是吸热反应,温度升高,平衡正向移动,平衡常数增大,若,则,C错误;

D.时,的平衡常数与的平衡常数互为倒数,根据B选项的分析,其值为,D正确;

故选C。

10.D

【详解】A. 开始时左右两室中气体体积和密度均相同,所以气体质量相同,但氢气和氯气的摩尔质量不同,则两种气体的物质的量不同,分子数不同,故A错误;

B. 开始时左右两室中气体体积相同,气体密度相同,所以气体质量相同,氢气的物质的量大于氢气,氢气过量,故B错误;

C. 氢气和氯气反应前后气体体积不变,反应前氢气的压强大于氯气,反应后氢气室的压强减小,故C错误;

D. 根据质量守恒定律,反应前后气体质量不变,容器容积也不变,所以总密度不变,故D正确;

故选D。

11.B

【分析】“先拐先平数值大”,由C的体积分数(C%)与温度(T)的关系图可知,温度T2>T1,温度升高,生成物C的体积分数减小,说明升高温度,平衡逆向移动,该反应逆反应为吸热反应,正反应为放热反应,焓变△H<0,由C的体积分数(C%)与压强(P)的关系图可知,压强P2>P1,压强增大,生成物C的体积分数减小,说明增大压强,平衡逆向移动,该反应逆反应为气体分子数之和减小的反应,正反应为气体分子数之和增大的反应,熵变△S>0。

【详解】A.由分析可知,该反应的焓变△H<0,熵变△S>0,依据△G=H-T△S<0可知,该反应能自发进行,A错误;

B.由分析可知,该反应的焓变△H<0,熵变△S>0,依据△G=H-T△S<0可知,该反应能自发进行,B正确;

C.由分析可知,该反应的焓变△H<0,熵变△S>0,C错误;

D.由分析可知,该反应的焓变△H<0,熵变△S>0,D错误;

答案选B。

12.C

【详解】A.因为混合溶液中与等浓度,因此Ag+与Fe2+浓度相等,根据反应式可知,Ag+、Fe2+、Fe3+三者系数比为1:1:1,即三者变化量相等。若时刻未改变外界条件,则浓度商,因此此时该反应处于平衡状态, ,A错误;

B.该反应为放热反应,升温会导致平衡逆向移动,根据图像可知,时刻改变条件后,平衡正向移动,因此时刻改变的条件不是升温,B错误;

C.因为Ag+、Fe2+系数比为1:1,因此v(Fe2+)=v(Ag+),且,根据图像,=,=,因此,C正确;

D.根据图像,内的平均反应速率为,D错误。

故选C。

13.(1)

(2)0.025

【分析】(1)

由盖斯定律可知,2I-II可得目标方程,,反应I、II的平衡常数分别为、,目标方程的平衡常数为;

(2)

v(ClNO)=7.5×10-3 mol L-1 min-1,则△n(ClNO)=7.5×10-3 mol L-1 min-1×10min×2L=0.15mol,△n(Cl2)==0.075mol,平衡后n(Cl2)=0.1mol-0.075mol=0.025mol。

14.(1) a 正反应放热,温度升高平衡常数减小

(2) 0.0075 80% 2500 B 向右

【详解】(1)由4H2(g)+2CO(g)CH3OCH3(g)+H2O(g) ΔH=-198kJ·mol-1可知,正反应为放热反应,温度升高,平衡向逆反应方向移动,所以K值减小,所以a曲线能反映温度与平衡常数的关系,理由为正反应放热,温度升高平衡常数减小;

(2)①由方程式可知,20min 时一氧化碳的物质的量变化量为△n(CO)=2△n(CH3OCH3),由表格数据可知,△n(CO)=( 0.15-0) mol×2=0.3mol,则0~20min内,一氧化碳的平均反应速率为=0.0075 mol/(L·min);

②由表格数据可知,80min反应达到平衡时氢气的物质的量为0.4mol,则氢气的转化率为×100%=80%;

③由方程式可知,平衡时n(CH3OCH3)= n(H2O),由表格数据可知,80min反应达到平衡时氢气、一氧化碳、二甲醚、水蒸气的浓度分别为=0.2mol/L、=0.1mol/L、=0.2mol/L、=0.2mol/L,则在上述温度下,反应的平衡常数K==2500;

④A.CO的转化率等于H2O的产率没有说明反应方向,不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,A错误;

B.由质量守恒定律可知,反应前后气体的质量相等,该反应是气体体积减小的反应,反应中混合气体的平均相对分子质量增大,则混合气体的平均相对分子质量不变说明正逆反应速率相等,反应已达到平衡,B正确;

C.v(CO)与v(H2)的比值不变不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,C错误;

D.由质量守恒定律可知,反应前后气体的质量相等,在恒容密闭容器中混合气体的密度始终不变,则混合气体的密度保持不变不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,D错误;

故选B;

⑤在上述温度下,向平衡后的2L容器中再充入0.4mol氢气和0.4mol二甲醚,反应的浓度熵Qc==312.5<K,则平衡向右移动。

15. Si>Cl>H 2 14 、H-H Si是原子晶体而HCl是分子晶体 H2S+Cl2=S↓+2HCl 0.1mol/(L.min) 升高温度 bc

【详解】⑴ 反应涉及的原子有Si、Cl、H,根据电子层数越多半径越大,电子层数相同,原子序数越大半径越小得出半径大小关系:Si>Cl>H;Si原子最外层有4个电子,最外层电子排布式为:3s23p2,p轨道有2个未成对电子;Si原子核外共有14个电子,所以就有14种不同运动状态的电子,故答案为Si>Cl>H;2;14;

⑵SiCl4为正四面体结构是非极性分子,其结构式为: ,H2是双原子形成的单子分子,也是非极性分子,其结构式为H-H;产物中硅是原子晶体,HCl形成的是分子晶体,故晶体硅的熔点远高HCl固体的熔点,故答案为、H-H;Si是原子晶体而HCl是分子晶体;

⑶ 非金属性强的非金属单质可以从溶液中置换出非金属性弱的非金属单质,化学反应方程式:H2S+Cl2 = 2HCl + 2S↓,故答案为H2S+Cl2 = 2HCl + 2S↓;

⑷ 根据化学反应方程式SiCl4(g)+2H2(g) Si(s)+4HCl(g)减轻的质量是生成硅的质量,所以生成硅的物质的量n(Si)= ,根据n(H2):n(Si) =2:1 得出n(H2) = 0.6 mol,再根据化学反应速率公式得出,故答案为0.1mol/(L min);

⑸平衡常数表达式等于生成物平衡浓度幂之积比上反应物平衡浓度幂之积,此反应K=,反应为吸热反应,升温可以使平衡右移,生成物平衡浓度增大,反应物浓度减小,故K增大;故答案为;升高温度;

(6)a.v逆(SiCl4)=2v正(H2),说明正逆反应速率不相等,反应未达到平衡状态,故a错误;

b.只有达到平衡时,固体质量才为一定值,未达平衡时一直在变化,故固体质量保持不变说明反应达到平衡状态,故b正确;

c.根据质量守恒定律可知固体质量与气体总质量之和为一定值,只有达到平衡时,气体质量才为一定值,未达平衡时一直在变化,由于容积固定,所以混合气体密度保持不变说明反应达到平衡状态,故c正确;

d.c(SiCl4)、c(H2)和c(HCl)的初始浓度未知,变化量也未知,所以当c(SiCl4):c(H2):c(HCl)=1:2:4时不一定为化学平衡状态,故d错误;

故答案为bc。

【点睛】化学平衡常数只是温度的函数,吸热反应升高温度使化学平衡常数增大。

16. 光能 电能 (或“电能→化学能”或“电能→机械能”或“化学能→热能”等) 可 2CO2+6H2CH3OCH3+3H2O CH3CH2OH t3 C5H12 mol·L-1·min-1

【分析】根据图知,判断能量的转化形式;根据合成燃料是否能够再生判断燃料属于可再生还是不可再生燃料;CO2与H2在催化剂及加热加压条件下生成二甲醚,根据反应物和生成物及反应条件书写方程式;分子式相同而结构不同的有机物互称同分异构体;当各物质的物质的量不变时反应达到平衡状态,即达到最大限度;根据图知,氢气和二氧化碳是反应物、水和X为生成物,根据变化的物质的量之比等于化学计量数之比,再根据原子守恒判断X分子式; 0~t3min内,v(H2)=计算,由此分析。

【详解】(1)根据图知,有光伏电池,是将光能转化为电能;将光伏电池产生的电能驱动收集净化装置,将电能转化为机械能;有电解槽将水电解产生氢气,电能转化为化学能;将二氧化碳和氢气转化为燃料,燃料燃烧放热是将化学能转化为热能;

(2)二氧化碳和氢气合成合成燃料,空气、水通过光伏电池得到二氧化碳和氢气,所以属于可再生能源;

(3)CO2与H2在催化剂及加热加压条件下生成二甲醚,根据反应物和生成物及反应条件书写方程式:2CO2+6H2CH3OCH3+3H2O;分子式相同而结构不同的有机物互称同分异构体,所以二甲醚与CH3CH2OH互为同分异构体;

(4)①当各物质的物质的量不变时反应达到平衡状态,即达到最大限度,各物质的物质的量不变时间点为t3min;

②0-t3时间内 n(H2)=(10-2)mol=8mol、 n(CO2)=(3-0.5)mol=2.5mol、 n(H2O)=(5-0)mol=5mol、 n(X)=(0.5-0)mol=0.5mol,相同时间内各物质的物质的量变化量之比等于其计量数之比,则H2、CO2、H2O、X的计量数之比=8mol:2.5mol:5mol:0.5mol=16:5:10:1,16H2+5CO2=10H2O+X,根据原子守恒判断X分子式是C5H12;

③0~t3min内,v(H2)== mol·L-1·min-1。

17. 小 小 高 吸热 2C2H6(g)+7O2(g)=4CO2(g)+6H2O(l)△H= 3116.6kJ·mol-1 SiH4(g)+2O2(g)=SiO2(s)+2H2O(l)ΔH=-1427.2kJ·mol-1 2△H1+3△H2—2△H3

【分析】根据压强、温度对化学反应速率和化学平衡的影响,分析气体分子数的变化及反应的热效应;进行简单计算,书写热化学方程式;依据盖斯定律,求“新”反应的反应热。

【详解】(1)据题图,p1条件下反应比p2条件下达到化学平衡用的时间长,则反应较慢,压强较小(p1t2,正反应吸热。

(2)在298K时,2mol C2H6 完全燃烧放热3116.6kJ。则热化学方程式为:

2C2H6(g)+7O2(g)=4CO2(g)+6H2O(l) △H= 3116.6kJ·mol-1 。

(3)由2 g SiH4自燃放热89.2 kJ,可求得1molSiH4自燃放热1427.2kJ。则热化学方程式为:

SiH4(g)+2O2(g)=SiO2(s)+2H2O(l) ΔH=-1427.2kJ·mol-1 。

(4)将已知和所求热化学方程式编号为:

①N2(g)+O2(g)=2NO(g) △H1

②2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) △H2

③N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) △H3

④4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+6H2O(g) △H4

据盖斯定律,有④=①×2+②×3-③×2,则△H4=2△H1+3△H2—2△H3。

18. B > 10 2.8×10-3

【分析】①通入H2S,平衡正向移动,但自身转化率减小;通入CO2,平衡正向移动;通入COS,平衡逆向移动;恒容条件下通入N2,平衡不移动。②在620 K重复实验,平衡后水的物质的量分数为0.03,说明升高温度平衡正向移动;③利用“三段式”计算H2S的平衡转化率以及反应平衡常数。

【详解】①通入H2S,平衡正向移动,但自身转化率减小;通入CO2,平衡正向移动,能使H2S转化率增大;通入COS,平衡逆向移动,使H2S转化率减小;恒容条件下通入N2,平衡不移动, H2S转化率不变,故选B。②在620 K重复实验,平衡后水的物质的量分数为0.03,说明升高温度平衡正向移动,所以正反应吸热,ΔH>0;③设H2S浓度的变化量是xmol/L;

H2S(g)+CO2(g) COS(g)+H2O(g)

开始 0.04 0.16 0 0

转化 x x x x

平衡 0.04-x 0.16-x x x

根据题意,反应平衡后水的物质的量分数为0.02,即 ,x=0.004mol/L;H2S的平衡转化率α1=,反应平衡常数K=2.8×10-3。

19.(1) 还原剂

(2)BD

(3)18~25

(4) 0.0625 60%

(5)0.77P0

【详解】(1)常用稀硫酸酸浸软锰矿,同时通入SO2,此时二氧化锰被二氧化硫还原,发生发生反应的离子方程式为,SO2中硫化合价升高,作还原剂。

(2)A. v(SO2)=2v(O2),未指明是哪个反应方向,不能说明已平衡,A错误;

B. 反应中,气体的物质的量、容器内气体的平均摩尔质量会随着反应而变化,故容器内气体的平均摩尔质量不再发生变化,说明气体的物质的量不随时间变化,则说明反应已达平衡,B正确;

C. SO2和O2的浓度之比为2:1,取决于起始物质的量、不能说明各成分的量不变、不能说明已平衡,C错误;

D.SO3的百分含量不再发生变化,符合化学平衡特征,能说明已平衡, D正确;

选BD。

(3)气体的物质的量不随时间变化,说明反应已达平衡,正反应速率和逆反应速率相等,则相应的时间段是18~25min。

(4)0~8min内,用SO3表示该反应的平均速率,12min时,氧气为0.40mol,则消耗氧气0.60mol,消耗二氧化硫1.2mol,则SO2的转化率为。

(5)若起始时容器内压强为p0MPa,,,则平衡时容器内压强约为0.77p0 MPa。

20.(1)反应i和ii的焓变相近,但反应ii气体分子数增大较多,熵增程度大,因此反应ii的反应趋势远大于反应i

(2) 66.7% 1.125

(3) BC K(x)>K(y)>K(m)

【详解】(1)由方程式可知,反应i和ii的焓变相近,但反应ii气体分子数增大较多,熵增程度远大于反应i,△H—T△S远小于反应i,所以反应ⅱ的反应趋势远大于反应ⅰ,故答案为:反应i和ii的焓变相近,但反应ii气体分子数增大较多,熵增程度大,因此反应ii的反应趋势远大于反应i;

(2)设起始加入四氯化钛、氮气和氢气的物质的量分别为1mol、1nol和2mol,四氯化钛的转化率为amol,由方程式可知,20min反应达到平衡时,四氯化钛、氮气、氢气、氯化氢的物质的量分别为(1—a)mol、(1—0.5a)mol、(2—2a)mol、4amol,由平衡时混合气体中氮气和氢气的分压相等可得:(1—0.5a)=(2—2a),解得a=,则四氯化钛的转化率为66.7%;混合气体的总物质的量为mol;由反应在1200℃、130kPa反应条件下进行可知,平衡时四氯化钛的反应速率为=1.125kPa/min,故答案为:66.7%;1.125;

(3)①A.化学反应限度是一定条件下化学反应的最大限度,由图可知,b点氨气的体积分数最大,反应达到平衡,则a点为平衡的形成过程,反应未达到平衡状态,故错误;

B.由图可知,b点氨气的体积分数最大,反应达到平衡,b→c过程为化学平衡移动过程,升高温度,氨的体积分数降低,所以该反应的正反应为放热反应。m→n过程为化学平衡移动过程,则该反应为放热反应,升高温度,平衡该向吸热的逆反应方向移动,故正确;

C.由质量守恒定律可知,反应前后气体的质量相等,化学反应限度是一定条件下化学反应的最大限度,由图可知,b点氨气的体积分数最大,反应达到平衡,则a点为平衡的形成过程,c点为平衡移动过程,该反应是气体体积减小的反应,反应中气体的物质的量减小,该反应为放热反应,升高温度,平衡该向吸热的逆反应方向移动,则b、c、a三点物质的量依次增大,混合气体的平均摩尔质量M(b)、M(c)、M(a)依次减小,故正确;

D.由质量守恒定律可知,反应前后气体的质量相等,在恒容密闭容器中混合气体的密度始终不变,则b、c、a三点混合气体的密度相等,故错误;

故选BC;

②该反应为放热反应,升高温度,平衡该向吸热的逆反应方向移动,反应的平衡常数减小,由图可知,x、y、m三点对应温度依次增大,所以平衡常数依次减小,故答案为:K(x)>K(y)>K(m);

③由图可知,当温度为T3反应达到平衡时,氨气的体积百分含量为20%、体系总压强为30MPa,设氮气的转化率为x,平衡时氮气、氢气和氨气的物质的量分别为(0.1—0.1x)mol、(0.26—0.3x)mol和0.2xmol,由氨气的体积百分含量为20%可得:×100%=20%,解得x=0.3,则氮气、氢气和氨气的平衡分压为×30MPa=7MPa、×30MPa=17MPa和×30MPa=6MPa,反应的平衡常数,故答案为:。

21.(1)6;1;5;3;1;7;

(2) Fe 4

(3)AC

(4)反应③可逆,氢氧化钠浓度过大,平衡向逆反应方向移动

【详解】(1)化学反应②中,Fe元素的化合价升高了一价,但元素的化合价降低了6价,所以Na2FeO2的系数是6,NaNO2的系数是1,根据原子守恒,Na2Fe2O4的系数是3,水前面系数是5,氨气的前面系数为1,故答案为:6;1;5;3;1;7;

(2)化合价升高元素Fe所在的反应物Fe是还原剂,Fe元素从0价升高到+2价失去2个电子,则有2molNa2FeO2生成,有4mol电子转移,故答案为:Fe;4;

(3)A.该生产过程生成的氨气是有毒气体,会污染空气,故A错误;

B.四氧化三铁性质稳定,具有抗腐蚀作用,故B正确;

C.反应①②均是有元素化合价变化的反应,是氧化还原反应,反应③中没有化合价的变化不是氧化还原反应,故C错误;

D.反应①②中化合价降低的N元素所在的反应物NaNO2是氧化剂,故D正确。

故选AC。

(4)反应Na2FeO2+Na2Fe2O4+2H2O═Fe3O4+4NaOH可逆,当氢氧化钠浓度过大,平衡向逆反应方向移动,此时四氧化三铁的量会减小,“发蓝”的厚度会变小,故答案为:反应③可逆,氢氧化钠浓度过大,平衡向逆反应方向移动。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题(共12题)

1.目前认为乙烯在酸催化下水合制乙醇的反应机理及能量与反应进程的关系如图所示。下列叙述正确的是

A.第①步反应的中间体比第②步反应的中间体稳定

B.总反应速率由第①步反应决定

C.第③步反应原子利用率为

D.总反应为吸热反应

2.在相同条件下研究催化剂Ⅰ、Ⅱ对反应X→2Y的影响,各物质浓度c随反应时间t的部分变化曲线如图所示,下列判断错误的是

A.无催化剂时,反应也能进行

B.与催化剂Ⅱ相比,催化剂Ⅰ使反应活化能更低

C.a曲线表示使用催化剂Ⅰ时X的浓度随t的变化

D.使用催化剂Ⅰ时,0~2min内,

3.在恒压、NO和O2的起始浓度一定的条件下,催化反应相同时间,测得不同温度下NO转化为NO2的转化率如图中实线所示(图中虚线表示相同条件下NO的平衡转化率随温度的变化)。下列说法正确的是

A.反应2NO(g)+O2(g)2NO2(g)为放热反应

B.图中X点所示条件下,延长反应时间不能提高NO转化率

C.图中Y点所示条件下,增加O2的浓度不能提高NO转化率

D.380℃下,c起始(O2)=5.0×10-4mol/L,NO平衡转化率为50%,则平衡常数K<2000

4.一定条件下体积不变的密闭容器中,反应2A(g)+2B(g)3C(g)+D(g)达到平衡状态的标志是

A.单位时间内生成2n mol A,同时生成n mol D

B.容器内压强不随时间而变化

C.单位时间内生成n mol B,同时消耗1.5n mol C

D.容器内混合气体密度不随时间而变化

5.已知反应:A2(g)+2B2(g) 2AB2(g),下列说法正确的是

A.升高温度正反应速率加快,逆反应速率减慢

B.催化剂能同等程度改变正、逆反应速率

C.达平衡后,正、逆反应速率均为零

D.0.1molA2和0.2molB2反应达到平衡时生成0.2molAB2

6.《科学》最近报道,我国科学家破解了豆科植物固氮“氧气悖论”,发现存在如下平衡:豆血红蛋白(根瘤菌,粉红色)蛋白(固氮酶)。下列说法错误的是

A.豆科植物固氮属于生物固氮

B.豆科植物根瘤菌呈粉红色

C.温度越高,固氨酶生物活性越高

D.氧气不足时,蛋白(固氮酶)会释放氧气

7.时,向容积为的恒容密闭容器中充入一定量的和,发生反应:。测得反应过程中的部分数据如表所示,下列说法正确的是

0 4.0 2.0

5 2.0 1.0

10 2.0 1.0

A.平衡时,C的体积分数约为42.9%

B.其他条件不变,温度变为时,平衡时测得C的浓度为,则

C.时,该反应达到平衡状态,A、B的转化率不相等

D.时,该反应的v(正)>v(逆)

8.T℃时,向2L的恒容密闭容器中加入和共5mol发生反应:,下图为和按不同投料比反应达平衡时的相关数据,其中曲线a、b表示反应物转化率,曲线c表示的体积分数,下列分析错误的是

A.曲线a表示的平衡转化率

B.当,平衡时体积分数最大

C.M点对应的的体积分数约为23.5%

D.T℃时,该反应的平衡常数为25

9.在一定温度下可逆反应: 。温度时,向密闭容器中通入X,部分实验数据见下表:

时间/s 0 50 100 150

5.00 3.52 2.50 2.50

下列说法中错误的是

A.50s内,

B.温度下的平衡常数,平衡时X的转化率为50%

C.温度下的平衡常数为,温度下的平衡常数为,若,则

D.时,的平衡常数为

10.室温下如图所示,关闭活塞,向左右两室(容积相同)各充入一定量和,且恰好使两容器内气体密度相同,打开活塞,点燃使压与充分反应生成氯化氢气体:,恢复到原温度后,下列判断正确的是( )

A.开始时左右两室分子数相同

B.最终容器内无存在

C.反应前后室压强相同

D.最终容器内密度与原来相同

11.可逆反应中生成物C的体积分数(C%)与压强(P)、温度(T)的关系如图所示,关于该反应的判断正确的是

A.该反应不能自发 B.该反应能自发进行

C.△H>0,△S>0 D.△H<0,△S<0

12.时,含等浓度的与的混合溶液中发生反应 ,时刻,改变某一外界条件继续反应至时刻,溶液中和随时间的变化关系如图所示。下列说法正确的是

已知:时,该反应的化学平衡常数。

A.若时刻未改变外界条件,则此时该反应:

B.若时刻反应达到平衡,则时刻改变的条件可能为升温

C.若始终保持温度不变,则平均反应速率:(表示内的平均反应速率,表示内的平均反应速率)

D.内的平均反应速率为

二、填空题(共9题)

13.研究氮氧化物与悬浮在大气中海盐粒子的相互作用时,涉及如下反应:

Ⅰ:

Ⅱ:

(1)的 (用表示)该反应的平衡常数 (用表示)

(2)为研究不同条件对反应(Ⅱ)的影响,在恒温条件下,向恒容密闭容器中加入和,时反应(Ⅱ)达到平衡,测得 内7.5×10-3mol·L-1·min-1,则平衡后 mol。

14.能源是国民经济发展的重要基础,我国目前使用的能源主要是化石燃料。为了减少CO的排放,某环境研究小组以CO和H2为原料合成清洁能源二甲醚,反应如下:4H2(g)+2CO(g)CH3OCH3(g)+H2O(g) ΔH=-198kJ·mol-1。

(1)如图所示能正确反映平衡常数K随温度变化关系的曲线为 (填曲线标记字母),其判断理由是 。

(2)在一定温度下,向2.0L固定容积的密闭容器中充入2molH2和1molCO,经过一段时间后,反应4H2(g)+2CO(g) CH3OCH3(g)+H2O(g)达到平衡。反应过程中测得的部分数据见下表:

时间/min 0 20 40 80 100

n(H2)/mol 2.0 1.4 0.85 0.4 —

n(CO)/mol 1.0 — 0.425 0.2 0.2

n(CH3OCH3)/mol 0 0.15 — — 0.4

n(H2O)/mol 0 0.15 0.2875 0.4 0.4

①0~20min的平均反应速率v(CO)= mol·L-1·min-1;

②达到平衡时,H2的转化率为 ;

③在上述温度下,该反应的平衡常数K= ;

④能表明该反应达到平衡状态的是 (填序号);

A.CO的转化率等于H2O的产率

B.混合气体的平均相对分子质量不变

C.v(CO)与v(H2)的比值不变

D.混合气体的密度不变

⑤在上述温度下,向平衡后的2L容器中再充入0.4molH2和0.4molCH3OCH3(g),则化学平衡 移动(填“向左”“向右”或“不”)。

15.工业上高纯硅可以通过下列反应制取:SiCl4(g)+2H2(g) Si(s)+4HCl(g)﹣236kJ

(1)反应涉及的元素原子半径从大到小的排列顺序为 。其中硅原子最外层有 个未成对电子,有 种不同运动状态的电子;

(2)反应涉及的化合物中,写出属于非极性分子的结构式: ;产物中晶体硅的熔点远高HCl,原因是 ;

(3)氯和硫是同一周期元素,写出一个能比较氯和硫非金属性强弱的化学方程式: ;

(4)在一定温度下进行上述反应,若反应容器的容积为2L,3分钟后达到平衡,测得气体质量减小8.4g,则在3分钟内H2的平均反应速率为 ;

(5)该反应的平衡常数表达式K= ,可以通过 使K增大;

(6)一定条件下,在密闭恒容器中,能表示上述反应一定达到化学平衡状态的是 。

a.v逆(SiCl4)=2v正(H2)

b.固体质量保持不变

c.混合气体密度保持不变

d.c(SiCl4):c(H2):c(HCl)=1:2:4

16.2018年5月世界经济论坛报道了比尔·盖茨支持将二氧化碳转化为燃料的计划。

回答下列问题:

(1)图中能量转化方式有 → 。(任写1种)。

(2)该法得到的合成燃料属于 (填“可”或“不可”)再生能源。

(3)CH3OCH3(二甲醚)可作为柴油代用燃料。CO2与H2在催化剂及加热加压条件下生成二甲醚的化学方程式为 ;与二甲醚互为同分异构体的有机物的结构简式为 。

(4)在一体积为1L的恒容密闭容器中充入3molCO2和10molH2,在一定条件下合成燃料X,测得各成分的物质的量随时间的变化如图所示。

①该条件下反应已达最大限度的时间是 (填“t1"“t2”或“t3”)。

②X的分子式为 。

③0~t3min内,v(H2)= 。

17.可逆反应:aA(g)+bB(g) cC(g)+dD(g);根据图回答:

(1)压强p1比p2 (填“大”或“小”);(a+b)比(c+d) (填“大”或“小”);温度t1比t2℃ (填“高”或“低”);正反应为 热反应.

(2)在298K时,1mol C2H6 在氧气中完全燃烧生成CO2和液态水,放出热量1558.3kJ。写出该反应的热化学方程式 。

(3)SiH4是一种无色气体,遇到空气能发生爆炸性自燃,生成SiO2固体和H2O(l)。已知室温下2 g SiH4自燃放出热量89.2 kJ,该反应的热化学方程式为 。

(4)已知反应:N2(g)+O2(g)=2NO(g) △H1

2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) △H2

N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) △H3

利用上述三个反应,计算4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+6H2O(g)△H4的反应焓变为 (用含△H1、△H2、△H3的式子表示)。

18.H2S与CO2在高温下发生反应:H2S(g)+CO2(g) COS(g)+H2O(g)。在610 K时,将0.10 mol CO2与0.40 mol H2S充入2.5 L的空钢瓶中,反应平衡后水的物质的量分数为0.02。

①向反应器中再分别充入下列气体,能使H2S转化率增大的是 (填标号)。

A.H2S B.CO2 C.COS D.N2

②在620 K重复实验,平衡后水的物质的量分数为0.03,该反应的ΔH 0(填“>”“<”或“=”)。

③H2S的平衡转化率α1= %,反应平衡常数K= 。(第③小题要写计算过程)

19.I.SO2在工农业生产中有着重要的应用,请回答下列问题:

(1)工业上用软锰矿(主要成分为MnO2)制备Mn(H2PO4)2 2H2O。常用稀硫酸酸浸软锰矿,同时通入SO2,此时发生反应的离子方程式为 ,SO2作 (填“氧化剂”或“还原剂”)。

Ⅱ.一定温度下,向容积为2L的恒容密闭容器中通入2molSO2和1molO2,在一定条件下发生反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)。O2的物质的量随时间变化的实验数据如表所示:

时间/min 4 8 12 18 25

n(O2)/mol 0.70 0.50 0.40 0.32 0.32

(2)下列说法能够判断上述反应达到化学平衡状态的是 (填标号)。

A.v(SO2)=2v(O2) B.容器内气体的平均摩尔质量不再发生变化

C.SO2和O2的浓度之比为2:1 D.SO3的百分含量不再发生变化

(3)上述反应体系的正反应速率和逆反应速率相等的时间段是 (填“0~4”、“4~8”、“8~12”“12~18”或“18~25”)min。

(4)0~8min内,用SO3表示该反应的平均速率为 mol L-1 min-1,12min时,SO2的转化率为 。

(5)若起始时容器内压强为p0MPa,则平衡时,容器内压强约为 (用含p0的代数式表示,保留2位有效数字)MPa。

20.TiN具有良好的导电和导热性,可用于高温结构材料和超导材料。可利用化学气相沉积技术来制备氮化钛。请回答下列问题:

(1)已知1200℃下,三种制备氮化钛反应的热化学方程式:

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)= + 2.88 kJ/mol

利用反应ⅰ和ⅱ两种方式制备TiN时。反应ⅱ的反应趋势远大于ⅰ,其原因是 。

(2)在1200℃、130kPa反应条件下,将、、以物质的量之比1∶1∶2加入反应容器进行反应ⅲ。20min后反应达到平衡状态,平衡时混合气体中与的分压相等,则平衡转化率为 (保留三位有效数字),0~20min之间,以分压表示的平均反应速率为 。

(3)制备氮化钛的原料氨气的合成。将和投入到某刚性反应容器中,测得反应过程中的体积分数和反应体系的总压p随着温度的升高而变化的曲线如图:

①对于该可逆反应过程,下列有关说法正确的是 (填序号)。

A.a、b、c三点时,该反应均处于平衡状态

B.m→n过程中,该反应平衡逆向移动

C.混合气体的平均摩尔质量M(b)>M(c)>M(a)

D.混合气体的密度

②x、y、m三点对应温度下的平衡常数由大到小的顺序为 。

③当温度为,该反应达到平衡时,以气体分压表示的该反应的平衡常数 (列出计算式即可)。

21.为了防止枪支生锈,常将枪支的钢铁零件放在NaNO2和NaOH的混合溶液中进行化学处理使钢铁零件表面生成Fe3O4的致密的保护层——“发蓝”。其过程可用下列化学方程式表示:

①3Fe+NaNO2+5NaOH=3Na2FeO2+H2O+NH3↑

② Na2FeO2+ NaNO2+ H2O→ Na2Fe2O4+ NH3↑+ NaOH

③Na2FeO2+Na2Fe2O4+2H2O Fe3O4+4NaOH

请回答下列问题:

(1)配平化学方程式②:

(2)上述反应①中被氧化的物质是 。若有2mol Na2FeO2生成,则反应①中有 mol电子发生转移。

(3)关于“发蓝”的过程,下列说法不正确的是_______(填字母)。

A.该过程不会产生污染 B.反应③生成的四氧化三铁具有抗腐蚀作用

C.反应①②③均是氧化还原反应 D.反应①②中的氧化剂均为NaNO2

(4)当混合溶液中NaOH浓度过大,“发蓝”的厚度会变小,其原因是 。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A.第①步反应的中间体比第②步反应的中间体能量高,能量越高越不稳定,则第②步反应的中间体稳定,A错误;

B.第①步反应活化能较大,反应发生消耗的能量高,则该步反应难进行,其反应速率较小,总反应的快慢取决于慢反应,则总反应速率由第①步反应决定,B正确;

C.由反应机理知,第③步反应还有产生,原子利用率不是,C错误;

D.从图中可以看到,反应物总能量比生成物总能量高,所以总反应为放热反应,D错误。

答案选B。

2.D

【详解】A.由图可知,无催化剂时,生成物的浓度也在增加,说明反应也在进行,故A正确;

B.由图可知,相同时间内,使用催化剂I时,生成物的反应速率大于催化剂II,说明反应速率快于催化剂II,反应速率越快,反应的活化能越低,则与催化剂Ⅱ相比,催化剂Ⅰ使反应活化能更低,故B正确;

C.由图可知,使用催化剂I时,0~2min内Y的浓度变化量为4.0mol/L,a曲线表示的X的浓度变化量为2.0mol/L,由变化量之比等于化学计量数之比可知, a曲线表示使用催化剂I时X浓度随时间t的变化,故C正确;

D.由图可知,使用催化剂I时,0~2min内X的浓度变化量为2.0mol/L,则X的反应速率为=1.0 mol/(L·min),故D错误;

故选D。

3.A

【详解】A.由图可知,NO的平衡转化率随着温度的升高而降低,即升高温度,平衡逆向移动,则正反应是放热反应,故A正确;

B.由图可知,X点没有达到平衡状态,反应正向进行,则延长反应时间能提高NO转化率,故B错误;

C.由图可知,Y点达到平衡状态,增加O2的浓度,平衡正向移动,NO转化率增大,故C错误;

D.380℃时NO的平衡转化率约为50%,根据N原子守恒可知c(NO)=c(NO2),c平衡(O2)<5.0×10-4mol/L,此时平衡常数,故D错误;

故选:A。

4.A

【详解】A.单位时间内生成2n mol A,表示逆反应速率;同时生成n mol D,表示正反应速率,二者符合化学计量数之比,所以正逆反应速率相等,为平衡状态,正确;

B.该反应的气体的总物质的量始终不变,所以体积不变时,压强一直不变,不能判断为平衡状态,错误;

C.单位时间内生成n mol B,同时消耗1.5n mol C,都不是逆反应速率,不能判断为平衡状态,错误;

D.容器的体积不变,则气体的密度始终不变,不能判断为平衡状态,错误,

答案选A。

5.B

【详解】A. 升高温度,活化分子数,百分数均增加,正、逆反应速率均加快,故A错误;

B. 催化剂的使用,活化分子数,百分数均增加,能同等程度加快正、逆反应速率,故B正确;

C. 达平衡后,正、逆反应速率相等,但是不为零,为动态平衡,故C错误;

D. 可逆反应不能进行到底,故0.1molA2和0.2molB2反应达到平衡时生成的AB2小于0.2mol,故D错误;

故选B。

6.C

【详解】A.根瘤菌内的固氮酶可将N2转变为氨以便植物利用,故豆科植物固氮属于生物固氮,A正确;

B.由题干信息可知,豆科植物根瘤菌呈粉红色,B正确;

C.酶都有最适宜的温度,故并不是温度越高,固氨酶生物活性越高,温度过高将使固氮酶失去活性,C错误;

D.根据反应豆血红蛋白(根瘤菌,粉红色)蛋白(固氮酶)可知,氧气不足时,上述平衡逆向移动,故蛋白(固氮酶)会释放氧气,D正确;

故答案为:C。

7.A

【详解】A. ,平衡时,C的体积分数约为,故A正确;

B.正反应放热,升高温度平衡逆向移动,根据图表数据,T0时达到平衡,消耗1molB,则生成3molC,C的浓度为0.6 mol/L,其他条件不变,温度变为T1时,平衡时测得C的浓度为0.8mol/L,说明平衡正向移动,则T1

D.根据图表数据,5min后气体物质的量不再改变,说明5min后反应达到平衡状态,所以8min时,该反应的v(正)=v(逆),故D错误;

选A。

8.D

【详解】A.越大,CO2转化率越高,故曲线a表示的平衡转化率,A项正确;

B.当时,投料比等于化学计量数之比,达到平衡时各产物体积分数最大,B项正确;

C.M点,反应物转化率相等,为80%,可列三段式:

的体积分数约为:=23.5%,C项正确;

D.根据上述三段式,T℃时该反应的平衡常数为:,D项错误;

答案选D。

9.C

【详解】A.根据表中数据,50s内,,A正确;

B.根据表中数据分析,100s时体系达到平衡状态,X转化了2.50,生成Y的浓度为2.50×=5,生成Z的浓度为2.50×=1.25,温度下的平衡常数,平衡时X的转化率为50%,B正确;

C.该反应是吸热反应,温度升高,平衡正向移动,平衡常数增大,若,则,C错误;

D.时,的平衡常数与的平衡常数互为倒数,根据B选项的分析,其值为,D正确;

故选C。

10.D

【详解】A. 开始时左右两室中气体体积和密度均相同,所以气体质量相同,但氢气和氯气的摩尔质量不同,则两种气体的物质的量不同,分子数不同,故A错误;

B. 开始时左右两室中气体体积相同,气体密度相同,所以气体质量相同,氢气的物质的量大于氢气,氢气过量,故B错误;

C. 氢气和氯气反应前后气体体积不变,反应前氢气的压强大于氯气,反应后氢气室的压强减小,故C错误;

D. 根据质量守恒定律,反应前后气体质量不变,容器容积也不变,所以总密度不变,故D正确;

故选D。

11.B

【分析】“先拐先平数值大”,由C的体积分数(C%)与温度(T)的关系图可知,温度T2>T1,温度升高,生成物C的体积分数减小,说明升高温度,平衡逆向移动,该反应逆反应为吸热反应,正反应为放热反应,焓变△H<0,由C的体积分数(C%)与压强(P)的关系图可知,压强P2>P1,压强增大,生成物C的体积分数减小,说明增大压强,平衡逆向移动,该反应逆反应为气体分子数之和减小的反应,正反应为气体分子数之和增大的反应,熵变△S>0。

【详解】A.由分析可知,该反应的焓变△H<0,熵变△S>0,依据△G=H-T△S<0可知,该反应能自发进行,A错误;

B.由分析可知,该反应的焓变△H<0,熵变△S>0,依据△G=H-T△S<0可知,该反应能自发进行,B正确;

C.由分析可知,该反应的焓变△H<0,熵变△S>0,C错误;

D.由分析可知,该反应的焓变△H<0,熵变△S>0,D错误;

答案选B。

12.C

【详解】A.因为混合溶液中与等浓度,因此Ag+与Fe2+浓度相等,根据反应式可知,Ag+、Fe2+、Fe3+三者系数比为1:1:1,即三者变化量相等。若时刻未改变外界条件,则浓度商,因此此时该反应处于平衡状态, ,A错误;

B.该反应为放热反应,升温会导致平衡逆向移动,根据图像可知,时刻改变条件后,平衡正向移动,因此时刻改变的条件不是升温,B错误;

C.因为Ag+、Fe2+系数比为1:1,因此v(Fe2+)=v(Ag+),且,根据图像,=,=,因此,C正确;

D.根据图像,内的平均反应速率为,D错误。

故选C。

13.(1)

(2)0.025

【分析】(1)

由盖斯定律可知,2I-II可得目标方程,,反应I、II的平衡常数分别为、,目标方程的平衡常数为;

(2)

v(ClNO)=7.5×10-3 mol L-1 min-1,则△n(ClNO)=7.5×10-3 mol L-1 min-1×10min×2L=0.15mol,△n(Cl2)==0.075mol,平衡后n(Cl2)=0.1mol-0.075mol=0.025mol。

14.(1) a 正反应放热,温度升高平衡常数减小

(2) 0.0075 80% 2500 B 向右

【详解】(1)由4H2(g)+2CO(g)CH3OCH3(g)+H2O(g) ΔH=-198kJ·mol-1可知,正反应为放热反应,温度升高,平衡向逆反应方向移动,所以K值减小,所以a曲线能反映温度与平衡常数的关系,理由为正反应放热,温度升高平衡常数减小;

(2)①由方程式可知,20min 时一氧化碳的物质的量变化量为△n(CO)=2△n(CH3OCH3),由表格数据可知,△n(CO)=( 0.15-0) mol×2=0.3mol,则0~20min内,一氧化碳的平均反应速率为=0.0075 mol/(L·min);

②由表格数据可知,80min反应达到平衡时氢气的物质的量为0.4mol,则氢气的转化率为×100%=80%;

③由方程式可知,平衡时n(CH3OCH3)= n(H2O),由表格数据可知,80min反应达到平衡时氢气、一氧化碳、二甲醚、水蒸气的浓度分别为=0.2mol/L、=0.1mol/L、=0.2mol/L、=0.2mol/L,则在上述温度下,反应的平衡常数K==2500;

④A.CO的转化率等于H2O的产率没有说明反应方向,不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,A错误;

B.由质量守恒定律可知,反应前后气体的质量相等,该反应是气体体积减小的反应,反应中混合气体的平均相对分子质量增大,则混合气体的平均相对分子质量不变说明正逆反应速率相等,反应已达到平衡,B正确;

C.v(CO)与v(H2)的比值不变不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,C错误;

D.由质量守恒定律可知,反应前后气体的质量相等,在恒容密闭容器中混合气体的密度始终不变,则混合气体的密度保持不变不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,D错误;

故选B;

⑤在上述温度下,向平衡后的2L容器中再充入0.4mol氢气和0.4mol二甲醚,反应的浓度熵Qc==312.5<K,则平衡向右移动。

15. Si>Cl>H 2 14 、H-H Si是原子晶体而HCl是分子晶体 H2S+Cl2=S↓+2HCl 0.1mol/(L.min) 升高温度 bc

【详解】⑴ 反应涉及的原子有Si、Cl、H,根据电子层数越多半径越大,电子层数相同,原子序数越大半径越小得出半径大小关系:Si>Cl>H;Si原子最外层有4个电子,最外层电子排布式为:3s23p2,p轨道有2个未成对电子;Si原子核外共有14个电子,所以就有14种不同运动状态的电子,故答案为Si>Cl>H;2;14;

⑵SiCl4为正四面体结构是非极性分子,其结构式为: ,H2是双原子形成的单子分子,也是非极性分子,其结构式为H-H;产物中硅是原子晶体,HCl形成的是分子晶体,故晶体硅的熔点远高HCl固体的熔点,故答案为、H-H;Si是原子晶体而HCl是分子晶体;

⑶ 非金属性强的非金属单质可以从溶液中置换出非金属性弱的非金属单质,化学反应方程式:H2S+Cl2 = 2HCl + 2S↓,故答案为H2S+Cl2 = 2HCl + 2S↓;

⑷ 根据化学反应方程式SiCl4(g)+2H2(g) Si(s)+4HCl(g)减轻的质量是生成硅的质量,所以生成硅的物质的量n(Si)= ,根据n(H2):n(Si) =2:1 得出n(H2) = 0.6 mol,再根据化学反应速率公式得出,故答案为0.1mol/(L min);

⑸平衡常数表达式等于生成物平衡浓度幂之积比上反应物平衡浓度幂之积,此反应K=,反应为吸热反应,升温可以使平衡右移,生成物平衡浓度增大,反应物浓度减小,故K增大;故答案为;升高温度;

(6)a.v逆(SiCl4)=2v正(H2),说明正逆反应速率不相等,反应未达到平衡状态,故a错误;

b.只有达到平衡时,固体质量才为一定值,未达平衡时一直在变化,故固体质量保持不变说明反应达到平衡状态,故b正确;

c.根据质量守恒定律可知固体质量与气体总质量之和为一定值,只有达到平衡时,气体质量才为一定值,未达平衡时一直在变化,由于容积固定,所以混合气体密度保持不变说明反应达到平衡状态,故c正确;

d.c(SiCl4)、c(H2)和c(HCl)的初始浓度未知,变化量也未知,所以当c(SiCl4):c(H2):c(HCl)=1:2:4时不一定为化学平衡状态,故d错误;

故答案为bc。

【点睛】化学平衡常数只是温度的函数,吸热反应升高温度使化学平衡常数增大。

16. 光能 电能 (或“电能→化学能”或“电能→机械能”或“化学能→热能”等) 可 2CO2+6H2CH3OCH3+3H2O CH3CH2OH t3 C5H12 mol·L-1·min-1

【分析】根据图知,判断能量的转化形式;根据合成燃料是否能够再生判断燃料属于可再生还是不可再生燃料;CO2与H2在催化剂及加热加压条件下生成二甲醚,根据反应物和生成物及反应条件书写方程式;分子式相同而结构不同的有机物互称同分异构体;当各物质的物质的量不变时反应达到平衡状态,即达到最大限度;根据图知,氢气和二氧化碳是反应物、水和X为生成物,根据变化的物质的量之比等于化学计量数之比,再根据原子守恒判断X分子式; 0~t3min内,v(H2)=计算,由此分析。

【详解】(1)根据图知,有光伏电池,是将光能转化为电能;将光伏电池产生的电能驱动收集净化装置,将电能转化为机械能;有电解槽将水电解产生氢气,电能转化为化学能;将二氧化碳和氢气转化为燃料,燃料燃烧放热是将化学能转化为热能;

(2)二氧化碳和氢气合成合成燃料,空气、水通过光伏电池得到二氧化碳和氢气,所以属于可再生能源;

(3)CO2与H2在催化剂及加热加压条件下生成二甲醚,根据反应物和生成物及反应条件书写方程式:2CO2+6H2CH3OCH3+3H2O;分子式相同而结构不同的有机物互称同分异构体,所以二甲醚与CH3CH2OH互为同分异构体;

(4)①当各物质的物质的量不变时反应达到平衡状态,即达到最大限度,各物质的物质的量不变时间点为t3min;

②0-t3时间内 n(H2)=(10-2)mol=8mol、 n(CO2)=(3-0.5)mol=2.5mol、 n(H2O)=(5-0)mol=5mol、 n(X)=(0.5-0)mol=0.5mol,相同时间内各物质的物质的量变化量之比等于其计量数之比,则H2、CO2、H2O、X的计量数之比=8mol:2.5mol:5mol:0.5mol=16:5:10:1,16H2+5CO2=10H2O+X,根据原子守恒判断X分子式是C5H12;

③0~t3min内,v(H2)== mol·L-1·min-1。

17. 小 小 高 吸热 2C2H6(g)+7O2(g)=4CO2(g)+6H2O(l)△H= 3116.6kJ·mol-1 SiH4(g)+2O2(g)=SiO2(s)+2H2O(l)ΔH=-1427.2kJ·mol-1 2△H1+3△H2—2△H3

【分析】根据压强、温度对化学反应速率和化学平衡的影响,分析气体分子数的变化及反应的热效应;进行简单计算,书写热化学方程式;依据盖斯定律,求“新”反应的反应热。

【详解】(1)据题图,p1条件下反应比p2条件下达到化学平衡用的时间长,则反应较慢,压强较小(p1

(2)在298K时,2mol C2H6 完全燃烧放热3116.6kJ。则热化学方程式为:

2C2H6(g)+7O2(g)=4CO2(g)+6H2O(l) △H= 3116.6kJ·mol-1 。

(3)由2 g SiH4自燃放热89.2 kJ,可求得1molSiH4自燃放热1427.2kJ。则热化学方程式为:

SiH4(g)+2O2(g)=SiO2(s)+2H2O(l) ΔH=-1427.2kJ·mol-1 。

(4)将已知和所求热化学方程式编号为:

①N2(g)+O2(g)=2NO(g) △H1

②2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) △H2

③N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) △H3

④4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+6H2O(g) △H4

据盖斯定律,有④=①×2+②×3-③×2,则△H4=2△H1+3△H2—2△H3。

18. B > 10 2.8×10-3

【分析】①通入H2S,平衡正向移动,但自身转化率减小;通入CO2,平衡正向移动;通入COS,平衡逆向移动;恒容条件下通入N2,平衡不移动。②在620 K重复实验,平衡后水的物质的量分数为0.03,说明升高温度平衡正向移动;③利用“三段式”计算H2S的平衡转化率以及反应平衡常数。

【详解】①通入H2S,平衡正向移动,但自身转化率减小;通入CO2,平衡正向移动,能使H2S转化率增大;通入COS,平衡逆向移动,使H2S转化率减小;恒容条件下通入N2,平衡不移动, H2S转化率不变,故选B。②在620 K重复实验,平衡后水的物质的量分数为0.03,说明升高温度平衡正向移动,所以正反应吸热,ΔH>0;③设H2S浓度的变化量是xmol/L;

H2S(g)+CO2(g) COS(g)+H2O(g)

开始 0.04 0.16 0 0

转化 x x x x

平衡 0.04-x 0.16-x x x

根据题意,反应平衡后水的物质的量分数为0.02,即 ,x=0.004mol/L;H2S的平衡转化率α1=,反应平衡常数K=2.8×10-3。

19.(1) 还原剂

(2)BD

(3)18~25

(4) 0.0625 60%

(5)0.77P0

【详解】(1)常用稀硫酸酸浸软锰矿,同时通入SO2,此时二氧化锰被二氧化硫还原,发生发生反应的离子方程式为,SO2中硫化合价升高,作还原剂。

(2)A. v(SO2)=2v(O2),未指明是哪个反应方向,不能说明已平衡,A错误;

B. 反应中,气体的物质的量、容器内气体的平均摩尔质量会随着反应而变化,故容器内气体的平均摩尔质量不再发生变化,说明气体的物质的量不随时间变化,则说明反应已达平衡,B正确;

C. SO2和O2的浓度之比为2:1,取决于起始物质的量、不能说明各成分的量不变、不能说明已平衡,C错误;

D.SO3的百分含量不再发生变化,符合化学平衡特征,能说明已平衡, D正确;

选BD。

(3)气体的物质的量不随时间变化,说明反应已达平衡,正反应速率和逆反应速率相等,则相应的时间段是18~25min。

(4)0~8min内,用SO3表示该反应的平均速率,12min时,氧气为0.40mol,则消耗氧气0.60mol,消耗二氧化硫1.2mol,则SO2的转化率为。

(5)若起始时容器内压强为p0MPa,,,则平衡时容器内压强约为0.77p0 MPa。

20.(1)反应i和ii的焓变相近,但反应ii气体分子数增大较多,熵增程度大,因此反应ii的反应趋势远大于反应i

(2) 66.7% 1.125

(3) BC K(x)>K(y)>K(m)

【详解】(1)由方程式可知,反应i和ii的焓变相近,但反应ii气体分子数增大较多,熵增程度远大于反应i,△H—T△S远小于反应i,所以反应ⅱ的反应趋势远大于反应ⅰ,故答案为:反应i和ii的焓变相近,但反应ii气体分子数增大较多,熵增程度大,因此反应ii的反应趋势远大于反应i;

(2)设起始加入四氯化钛、氮气和氢气的物质的量分别为1mol、1nol和2mol,四氯化钛的转化率为amol,由方程式可知,20min反应达到平衡时,四氯化钛、氮气、氢气、氯化氢的物质的量分别为(1—a)mol、(1—0.5a)mol、(2—2a)mol、4amol,由平衡时混合气体中氮气和氢气的分压相等可得:(1—0.5a)=(2—2a),解得a=,则四氯化钛的转化率为66.7%;混合气体的总物质的量为mol;由反应在1200℃、130kPa反应条件下进行可知,平衡时四氯化钛的反应速率为=1.125kPa/min,故答案为:66.7%;1.125;

(3)①A.化学反应限度是一定条件下化学反应的最大限度,由图可知,b点氨气的体积分数最大,反应达到平衡,则a点为平衡的形成过程,反应未达到平衡状态,故错误;

B.由图可知,b点氨气的体积分数最大,反应达到平衡,b→c过程为化学平衡移动过程,升高温度,氨的体积分数降低,所以该反应的正反应为放热反应。m→n过程为化学平衡移动过程,则该反应为放热反应,升高温度,平衡该向吸热的逆反应方向移动,故正确;

C.由质量守恒定律可知,反应前后气体的质量相等,化学反应限度是一定条件下化学反应的最大限度,由图可知,b点氨气的体积分数最大,反应达到平衡,则a点为平衡的形成过程,c点为平衡移动过程,该反应是气体体积减小的反应,反应中气体的物质的量减小,该反应为放热反应,升高温度,平衡该向吸热的逆反应方向移动,则b、c、a三点物质的量依次增大,混合气体的平均摩尔质量M(b)、M(c)、M(a)依次减小,故正确;

D.由质量守恒定律可知,反应前后气体的质量相等,在恒容密闭容器中混合气体的密度始终不变,则b、c、a三点混合气体的密度相等,故错误;

故选BC;

②该反应为放热反应,升高温度,平衡该向吸热的逆反应方向移动,反应的平衡常数减小,由图可知,x、y、m三点对应温度依次增大,所以平衡常数依次减小,故答案为:K(x)>K(y)>K(m);

③由图可知,当温度为T3反应达到平衡时,氨气的体积百分含量为20%、体系总压强为30MPa,设氮气的转化率为x,平衡时氮气、氢气和氨气的物质的量分别为(0.1—0.1x)mol、(0.26—0.3x)mol和0.2xmol,由氨气的体积百分含量为20%可得:×100%=20%,解得x=0.3,则氮气、氢气和氨气的平衡分压为×30MPa=7MPa、×30MPa=17MPa和×30MPa=6MPa,反应的平衡常数,故答案为:。

21.(1)6;1;5;3;1;7;

(2) Fe 4

(3)AC

(4)反应③可逆,氢氧化钠浓度过大,平衡向逆反应方向移动

【详解】(1)化学反应②中,Fe元素的化合价升高了一价,但元素的化合价降低了6价,所以Na2FeO2的系数是6,NaNO2的系数是1,根据原子守恒,Na2Fe2O4的系数是3,水前面系数是5,氨气的前面系数为1,故答案为:6;1;5;3;1;7;

(2)化合价升高元素Fe所在的反应物Fe是还原剂,Fe元素从0价升高到+2价失去2个电子,则有2molNa2FeO2生成,有4mol电子转移,故答案为:Fe;4;

(3)A.该生产过程生成的氨气是有毒气体,会污染空气,故A错误;

B.四氧化三铁性质稳定,具有抗腐蚀作用,故B正确;

C.反应①②均是有元素化合价变化的反应,是氧化还原反应,反应③中没有化合价的变化不是氧化还原反应,故C错误;

D.反应①②中化合价降低的N元素所在的反应物NaNO2是氧化剂,故D正确。

故选AC。

(4)反应Na2FeO2+Na2Fe2O4+2H2O═Fe3O4+4NaOH可逆,当氢氧化钠浓度过大,平衡向逆反应方向移动,此时四氧化三铁的量会减小,“发蓝”的厚度会变小,故答案为:反应③可逆,氢氧化钠浓度过大,平衡向逆反应方向移动。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 化学反应与能量转化

- 第1节 化学反应的热效应

- 第2节 化学能转化为电能——电池

- 第3节 电能转化为化学能——电解

- 第4节 金属的腐蚀与防护

- 微项目 设计载人航天器用化学电池与氧气再生方案——化学反应中能量及物质的转化利用

- 第2章 化学反应的方向、 限度与速率

- 第1节 化学反应的方向

- 第2节 化学反应的限度

- 第3节 化学反应的速率

- 第4节 化学反应条件的优化——工业合成氨

- 微项目 探讨如何利用工业废气中的二氧化碳合成甲醇——化学反应选择与反应条件优化

- 第3章 物质在水溶液中的行为

- 第1节 水与水溶液

- 第2节 弱电解质的电离 盐类的水解

- 第3节 沉淀溶解平衡

- 第4节 离子反应

- 微项目 揭秘索尔维制碱法和侯氏制碱法——化学平衡思想的创造性应用