中国古代的民族关系与对外交往 课件(共15张PPT)--2024届高三历史统编版(2019)选择性必修1一轮复习

文档属性

| 名称 | 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共15张PPT)--2024届高三历史统编版(2019)选择性必修1一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-30 15:51:29 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

一轮复习之

中国古代的民族关系与对外交往

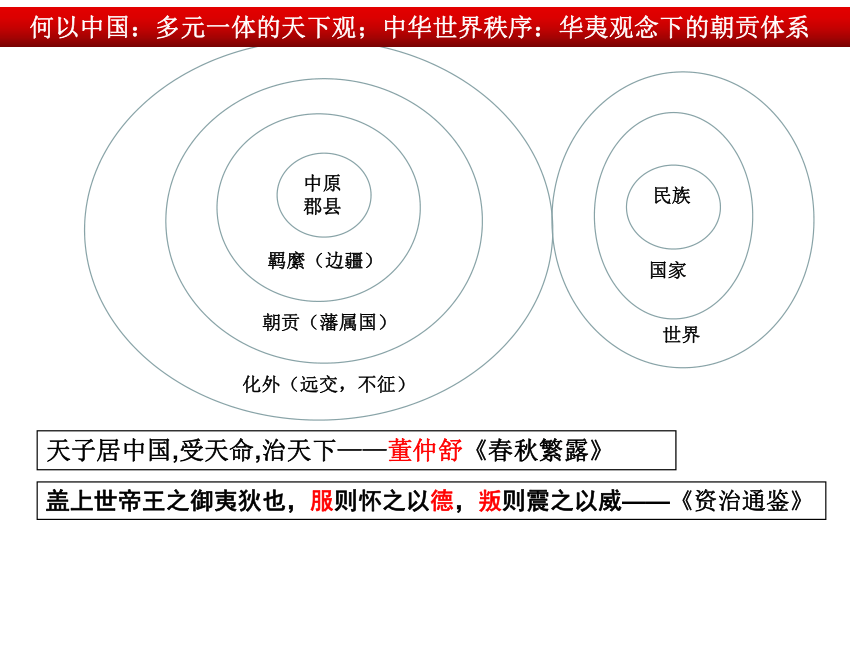

中原

郡县

羁縻(边疆)

朝贡(藩属国)

化外(远交,不征)

天子居中国,受天命,治天下——董仲舒《春秋繁露》

盖上世帝王之御夷狄也,服则怀之以德,叛则震之以威——《资治通鉴》

何以中国:多元一体的天下观;中华世界秩序:华夷观念下的朝贡体系

民族

国家

世界

华夷观:血缘;地缘;文化;

以华夏为中心、贵华夏、贱夷狄;

礼乐文化区别、包容开放;

夷夏一体、四海一家为主流;

多元一体:独立性、统一性;

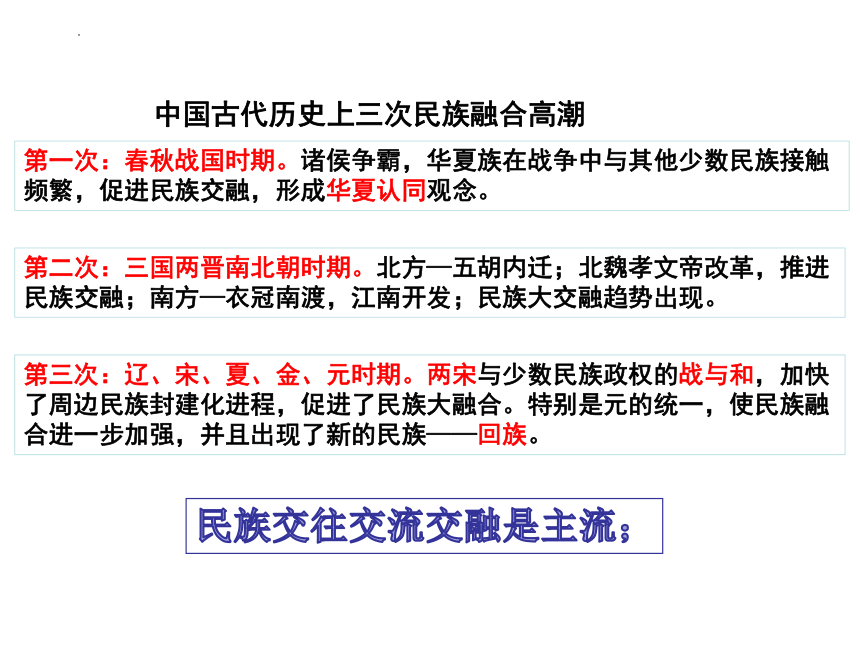

中国古代历史上三次民族融合高潮

第一次:春秋战国时期。诸侯争霸,华夏族在战争中与其他少数民族接触频繁,促进民族交融,形成华夏认同观念。

第二次:三国两晋南北朝时期。北方—五胡内迁;北魏孝文帝改革,推进民族交融;南方—衣冠南渡,江南开发;民族大交融趋势出现。

第三次:辽、宋、夏、金、元时期。两宋与少数民族政权的战与和,加快了周边民族封建化进程,促进了民族大融合。特别是元的统一,使民族融合进一步加强,并且出现了新的民族——回族。

民族交往交流交融是主流;

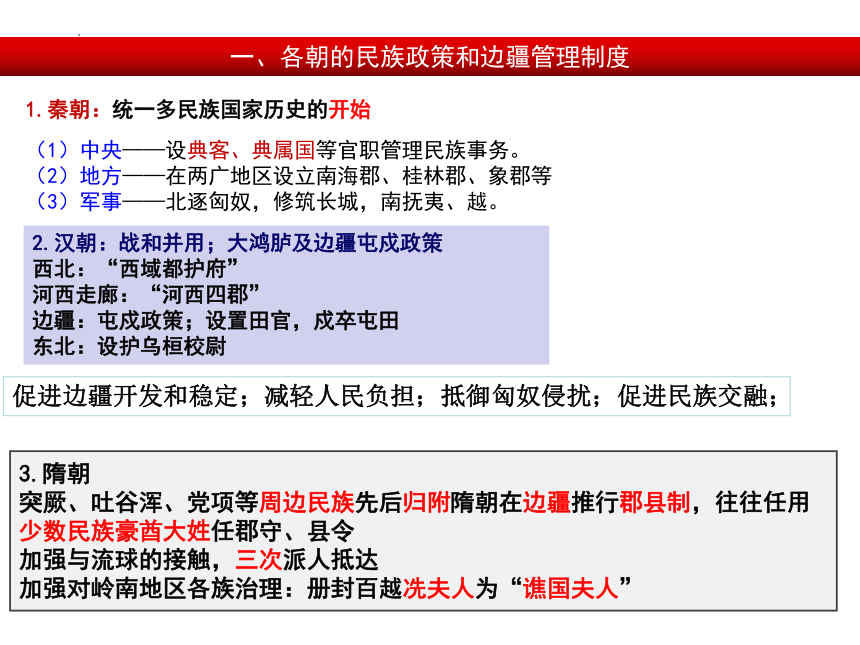

1.秦朝:统一多民族国家历史的开始

(1)中央——设典客、典属国等官职管理民族事务。

(2)地方——在两广地区设立南海郡、桂林郡、象郡等

(3)军事——北逐匈奴,修筑长城,南抚夷、越。

一、各朝的民族政策和边疆管理制度

2.汉朝:战和并用;大鸿胪及边疆屯戍政策

西北:“西域都护府”

河西走廊:“河西四郡”

边疆:屯戍政策;设置田官,戍卒屯田

东北:设护乌桓校尉

促进边疆开发和稳定;减轻人民负担;抵御匈奴侵扰;促进民族交融;

3.隋朝

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附隋朝在边疆推行郡县制,往往任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令

加强与流球的接触,三次派人抵达

加强对岭南地区各族治理:册封百越冼夫人为“谯国夫人”

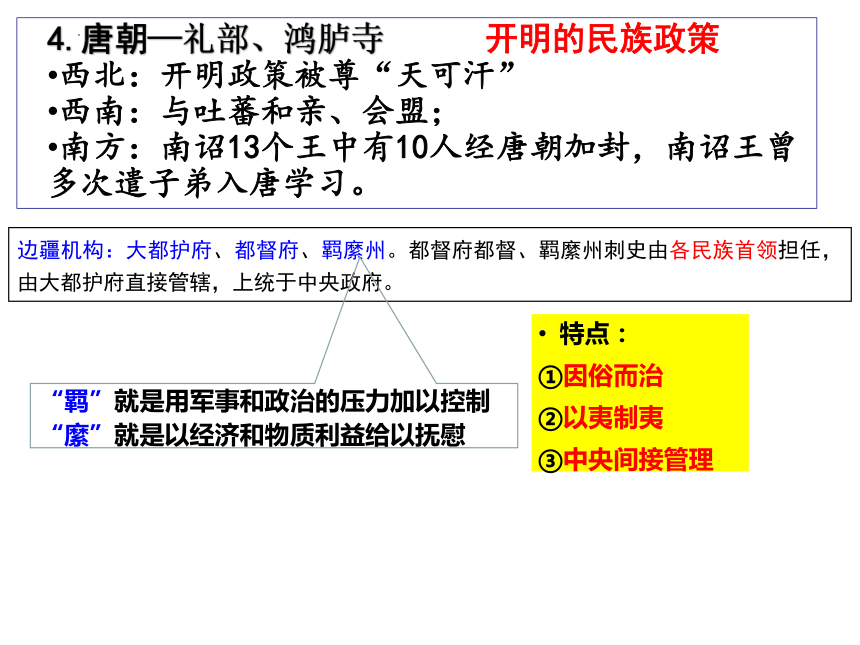

4.唐朝—礼部、鸿胪寺 开明的民族政策

西北:开明政策被尊“天可汗”

西南:与吐蕃和亲、会盟;

南方:南诏13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

边疆机构:大都护府、都督府、羁縻州。都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

特点:

①因俗而治

②以夷制夷

③中央间接管理

“羁”就是用军事和政治的压力加以控制

“縻”就是以经济和物质利益给以抚慰

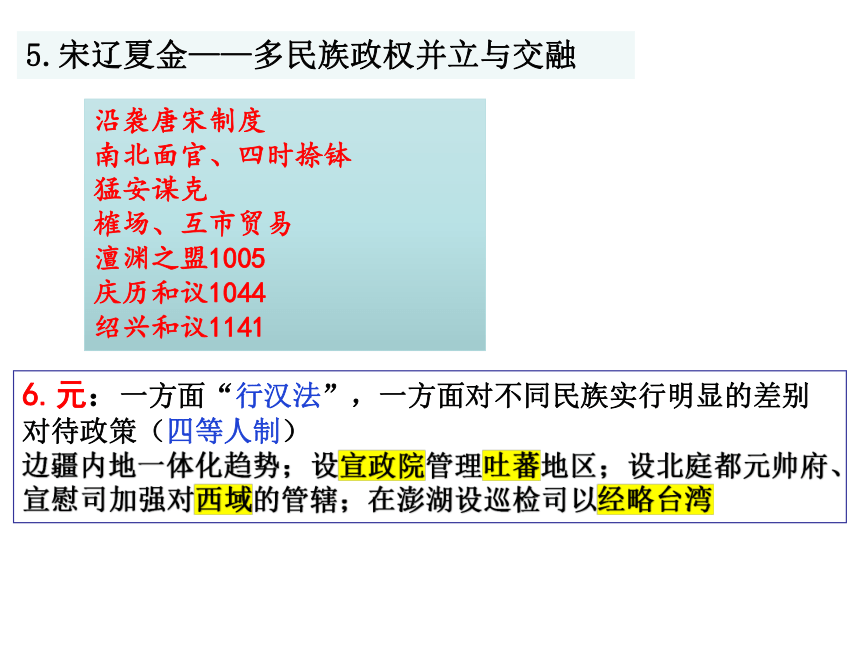

5.宋辽夏金——多民族政权并立与交融

沿袭唐宋制度

南北面官、四时捺钵

猛安谋克

榷场、互市贸易

澶渊之盟1005

庆历和议1044

绍兴和议1141

6.元:一方面“行汉法”,一方面对不同民族实行明显的差别对待政策(四等人制)

边疆内地一体化趋势;设宣政院管理吐蕃地区;设北庭都元帅府、宣慰司加强对西域的管辖;在澎湖设巡检司以经略台湾

中央机构:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

7.明朝

包容交流,多元一体——中国古代的民族关系

在西起嘉峪关、东到鸭绿江一线,陆续修筑长城,防范蒙古骑兵袭扰;

在东北设都司、卫、所,对女真等族进行管理;

在西北设赤斤蒙古、哈密等卫;

在西南设士司;

在西藏设立行都指挥使可等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理

新疆:军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部;设伊犁将军;土尔扈特部回归祖国满蒙联姻,控制漠南蒙古;

1683年清军平定台湾,设台湾府;

册封达赖和班禅;

设西宁办事大臣和驻藏办事大臣;

西南:改土归流

8.清

专设理藩院掌管蒙古族,藏族等民族事务。对边疆地区采取因地制宜的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

中国疆域版图的最终奠定

清朝边疆治理的特点

1.管理手段多样

2.因地制宜,因俗而治

3.加强边防建设

4.加强对边疆开发

P68【问题探究】中国古代各民族交往交流交融的方式

(1)迁徙:如汉朝向北方大量移民;魏晋时期北方少数民族的内迁

(2)战争:如秦汉与匈奴之间的战争;宋朝与辽、西夏、金之间的战争

(3)友好交往(互市贸易):如唐朝与回纥之间互派使节,明朝在边境与蒙古、女真开展贸易

(4)改革:如北魏孝文帝改革

(5)和亲:如西汉与匈奴和亲,清朝前期的满蒙联姻

(6)会盟:如唐朝与吐蕃的“长庆会盟”,北宋与辽的“澶渊之盟”

(7)册封:如唐朝册封南诏王,明朝敕封西藏僧俗领袖,清朝册封达赖班禅

(8)机构:如秦朝设立南海三郡;西汉设西域都护

民族战争没有侵略和非侵略之分,

只有正义非正义、进步性落后性之分

万国来“朝”,陆海并行——中国古代的对外关系

1.先秦时期 : 以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。

历史悠久

二、中国古代的对外关系

2.秦汉时期 :打通陆海两通道;陆上丝绸之路;甘英出使大秦;海陆可到印度;

汉委(倭)奴印;

(1)陆路:与西域商路畅通。

①隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

②唐朝与大食国(阿拉伯帝国)接触,使包括造纸术在内的中国技术传到阿拉伯地区。

(2)海路:交流活跃

①隋朝:常骏从南海郡出航到达赤土国,国王也遣其子随常骏来到中国。

②唐朝:日本向唐朝派遣唐使近20次,每次都有留学生、学问僧随船而来,将唐朝文化带到日本。

3.隋唐

4.宋朝

背景:北方陆路交通阻隔,海路转趋发达。

(1)海路

①恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路,

②开辟了由明州(今浙江宁波)到日本和朝鲜半岛的航路,

③泉州成为重要的对外贸易港。市舶司是宋朝管理海外贸易的专司机构

宋朝海外贸易繁荣的原因

政治:①少数民族政权隔断了陆路联系;

②政府重视并鼓励对外贸易;

③制定了系统完备的市舶管理制度,专门管理海上贸易;

经济:①经济重心南移;②中国古代手工业发达;

科技:造船工艺和航海技术的进步,指南针的应用;

5.元朝

市舶司于沿海行省设立市舶司管理海外贸易事务

概况:明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

中俄关系:1689年,中俄订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。这是两个主权国家之间签订的平等条约,表明清政府对外关系正在转型。这种转型是缓慢的。

6.明清

朝,就是指臣下觐见君主;贡,就是指臣下向君主献纳礼物。

朝贡最早是先秦时期形成的天子与诸侯之间隶属关系的表现,但在秦汉以后被推广运用到处理与域外关系上,成为历代王朝处理对外关系的基本模式。

朝贡体系的特点

以中华帝国为主要核心的等级制网状政治秩序体系。与条约体系、殖民体系并称,是世界主要国际关系模式之一。包括对内和对外两层次。

维护友好关系;不具有统治和被统治实质性

西方表面平等,实质是丛林法则的统治与被统治关系

概念解析

①以儒家价值为基础;

②“厚往薄来”“倍偿其价”

③政府垄断、控制;

④政治目的大于经济目的;

⑤与中华帝国具有君臣等级色彩;

⑥崇尚睦邻友好(依附于各国使节的朝贡活动)

⑦结构稳定,持续时间长,维系千年 ;

朝贡体系形成原因:

经济上,自然经济和封建经济的繁荣发展;

政治上,专制集权加强和长期统一;政治正统性需要;

政策上,朝贡贸易和海禁;

思想上,儒家天下观、华夷观。

思考:朝贡体系走向解体的原因

1879年日本吞并琉球起,宗藩关系逐渐解体。1895年马关条约中,承认朝鲜独立,宗藩体系彻底解体。

原因:

1.鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;

2.体系内在的缺陷与时代发展潮流相违背;

3.清朝国力的衰落;

4.周边国家和地区的发展等;

自然经济不敌商品经济

农业文明不敌工业文明

概括中国古代的对外交往的变化趋势

一、政治上:

1.由开放走向封闭

2.朝贡体系形成→衰落→转型

二、经济上:

1.海陆并举,由陆路为主转向海路为主

2.商品:丝绸为主→瓷器为主→茶叶为主

三、文化上:

东学西渐→西学东渐

交往形式以和平为主

多种交流同时并举

一轮复习之

中国古代的民族关系与对外交往

中原

郡县

羁縻(边疆)

朝贡(藩属国)

化外(远交,不征)

天子居中国,受天命,治天下——董仲舒《春秋繁露》

盖上世帝王之御夷狄也,服则怀之以德,叛则震之以威——《资治通鉴》

何以中国:多元一体的天下观;中华世界秩序:华夷观念下的朝贡体系

民族

国家

世界

华夷观:血缘;地缘;文化;

以华夏为中心、贵华夏、贱夷狄;

礼乐文化区别、包容开放;

夷夏一体、四海一家为主流;

多元一体:独立性、统一性;

中国古代历史上三次民族融合高潮

第一次:春秋战国时期。诸侯争霸,华夏族在战争中与其他少数民族接触频繁,促进民族交融,形成华夏认同观念。

第二次:三国两晋南北朝时期。北方—五胡内迁;北魏孝文帝改革,推进民族交融;南方—衣冠南渡,江南开发;民族大交融趋势出现。

第三次:辽、宋、夏、金、元时期。两宋与少数民族政权的战与和,加快了周边民族封建化进程,促进了民族大融合。特别是元的统一,使民族融合进一步加强,并且出现了新的民族——回族。

民族交往交流交融是主流;

1.秦朝:统一多民族国家历史的开始

(1)中央——设典客、典属国等官职管理民族事务。

(2)地方——在两广地区设立南海郡、桂林郡、象郡等

(3)军事——北逐匈奴,修筑长城,南抚夷、越。

一、各朝的民族政策和边疆管理制度

2.汉朝:战和并用;大鸿胪及边疆屯戍政策

西北:“西域都护府”

河西走廊:“河西四郡”

边疆:屯戍政策;设置田官,戍卒屯田

东北:设护乌桓校尉

促进边疆开发和稳定;减轻人民负担;抵御匈奴侵扰;促进民族交融;

3.隋朝

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附隋朝在边疆推行郡县制,往往任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令

加强与流球的接触,三次派人抵达

加强对岭南地区各族治理:册封百越冼夫人为“谯国夫人”

4.唐朝—礼部、鸿胪寺 开明的民族政策

西北:开明政策被尊“天可汗”

西南:与吐蕃和亲、会盟;

南方:南诏13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

边疆机构:大都护府、都督府、羁縻州。都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

特点:

①因俗而治

②以夷制夷

③中央间接管理

“羁”就是用军事和政治的压力加以控制

“縻”就是以经济和物质利益给以抚慰

5.宋辽夏金——多民族政权并立与交融

沿袭唐宋制度

南北面官、四时捺钵

猛安谋克

榷场、互市贸易

澶渊之盟1005

庆历和议1044

绍兴和议1141

6.元:一方面“行汉法”,一方面对不同民族实行明显的差别对待政策(四等人制)

边疆内地一体化趋势;设宣政院管理吐蕃地区;设北庭都元帅府、宣慰司加强对西域的管辖;在澎湖设巡检司以经略台湾

中央机构:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

7.明朝

包容交流,多元一体——中国古代的民族关系

在西起嘉峪关、东到鸭绿江一线,陆续修筑长城,防范蒙古骑兵袭扰;

在东北设都司、卫、所,对女真等族进行管理;

在西北设赤斤蒙古、哈密等卫;

在西南设士司;

在西藏设立行都指挥使可等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理

新疆:军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部;设伊犁将军;土尔扈特部回归祖国满蒙联姻,控制漠南蒙古;

1683年清军平定台湾,设台湾府;

册封达赖和班禅;

设西宁办事大臣和驻藏办事大臣;

西南:改土归流

8.清

专设理藩院掌管蒙古族,藏族等民族事务。对边疆地区采取因地制宜的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

中国疆域版图的最终奠定

清朝边疆治理的特点

1.管理手段多样

2.因地制宜,因俗而治

3.加强边防建设

4.加强对边疆开发

P68【问题探究】中国古代各民族交往交流交融的方式

(1)迁徙:如汉朝向北方大量移民;魏晋时期北方少数民族的内迁

(2)战争:如秦汉与匈奴之间的战争;宋朝与辽、西夏、金之间的战争

(3)友好交往(互市贸易):如唐朝与回纥之间互派使节,明朝在边境与蒙古、女真开展贸易

(4)改革:如北魏孝文帝改革

(5)和亲:如西汉与匈奴和亲,清朝前期的满蒙联姻

(6)会盟:如唐朝与吐蕃的“长庆会盟”,北宋与辽的“澶渊之盟”

(7)册封:如唐朝册封南诏王,明朝敕封西藏僧俗领袖,清朝册封达赖班禅

(8)机构:如秦朝设立南海三郡;西汉设西域都护

民族战争没有侵略和非侵略之分,

只有正义非正义、进步性落后性之分

万国来“朝”,陆海并行——中国古代的对外关系

1.先秦时期 : 以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。

历史悠久

二、中国古代的对外关系

2.秦汉时期 :打通陆海两通道;陆上丝绸之路;甘英出使大秦;海陆可到印度;

汉委(倭)奴印;

(1)陆路:与西域商路畅通。

①隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

②唐朝与大食国(阿拉伯帝国)接触,使包括造纸术在内的中国技术传到阿拉伯地区。

(2)海路:交流活跃

①隋朝:常骏从南海郡出航到达赤土国,国王也遣其子随常骏来到中国。

②唐朝:日本向唐朝派遣唐使近20次,每次都有留学生、学问僧随船而来,将唐朝文化带到日本。

3.隋唐

4.宋朝

背景:北方陆路交通阻隔,海路转趋发达。

(1)海路

①恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路,

②开辟了由明州(今浙江宁波)到日本和朝鲜半岛的航路,

③泉州成为重要的对外贸易港。市舶司是宋朝管理海外贸易的专司机构

宋朝海外贸易繁荣的原因

政治:①少数民族政权隔断了陆路联系;

②政府重视并鼓励对外贸易;

③制定了系统完备的市舶管理制度,专门管理海上贸易;

经济:①经济重心南移;②中国古代手工业发达;

科技:造船工艺和航海技术的进步,指南针的应用;

5.元朝

市舶司于沿海行省设立市舶司管理海外贸易事务

概况:明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

中俄关系:1689年,中俄订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。这是两个主权国家之间签订的平等条约,表明清政府对外关系正在转型。这种转型是缓慢的。

6.明清

朝,就是指臣下觐见君主;贡,就是指臣下向君主献纳礼物。

朝贡最早是先秦时期形成的天子与诸侯之间隶属关系的表现,但在秦汉以后被推广运用到处理与域外关系上,成为历代王朝处理对外关系的基本模式。

朝贡体系的特点

以中华帝国为主要核心的等级制网状政治秩序体系。与条约体系、殖民体系并称,是世界主要国际关系模式之一。包括对内和对外两层次。

维护友好关系;不具有统治和被统治实质性

西方表面平等,实质是丛林法则的统治与被统治关系

概念解析

①以儒家价值为基础;

②“厚往薄来”“倍偿其价”

③政府垄断、控制;

④政治目的大于经济目的;

⑤与中华帝国具有君臣等级色彩;

⑥崇尚睦邻友好(依附于各国使节的朝贡活动)

⑦结构稳定,持续时间长,维系千年 ;

朝贡体系形成原因:

经济上,自然经济和封建经济的繁荣发展;

政治上,专制集权加强和长期统一;政治正统性需要;

政策上,朝贡贸易和海禁;

思想上,儒家天下观、华夷观。

思考:朝贡体系走向解体的原因

1879年日本吞并琉球起,宗藩关系逐渐解体。1895年马关条约中,承认朝鲜独立,宗藩体系彻底解体。

原因:

1.鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;

2.体系内在的缺陷与时代发展潮流相违背;

3.清朝国力的衰落;

4.周边国家和地区的发展等;

自然经济不敌商品经济

农业文明不敌工业文明

概括中国古代的对外交往的变化趋势

一、政治上:

1.由开放走向封闭

2.朝贡体系形成→衰落→转型

二、经济上:

1.海陆并举,由陆路为主转向海路为主

2.商品:丝绸为主→瓷器为主→茶叶为主

三、文化上:

东学西渐→西学东渐

交往形式以和平为主

多种交流同时并举

同课章节目录