高中生物学人教版(2019)选择性必修2同步课件:1.3 影响种群数量变化的因素(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中生物学人教版(2019)选择性必修2同步课件:1.3 影响种群数量变化的因素(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 139.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-01 00:03:21 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第1章 种群及其动态

第3节 影响种群数量变化的因素

问题探讨

“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生。”在我国北方的原野上,各种草本植物在春夏时节种群密度越来越高,在秋冬时节则相反。

讨论:

1.导致这些植物种群数量出现季节性变化的主要环境因素是什么?

2.这些植物种群的数量变化对当地动物种群的出生率和死亡率有什么影响?

阳光、温度、水等非生物因素。

春夏时节,草木繁盛,植食性动物食物充足,出生率提高,死亡率降低;秋冬时节则相反;植食性动物的种群数量变化,又会影响肉食性动物的出生率和死亡率。

就像“离离原上草”一样,自然界的种群总是有盛有衰,数量处于不断变动中。

种群的 、 等特征直接决定种群密度。因此,凡是影响种群重要特征的因素,都会影响种群的数量变化。

出生率和死亡率

迁入率和迁出率

一、非生物因素

思考 · 讨论

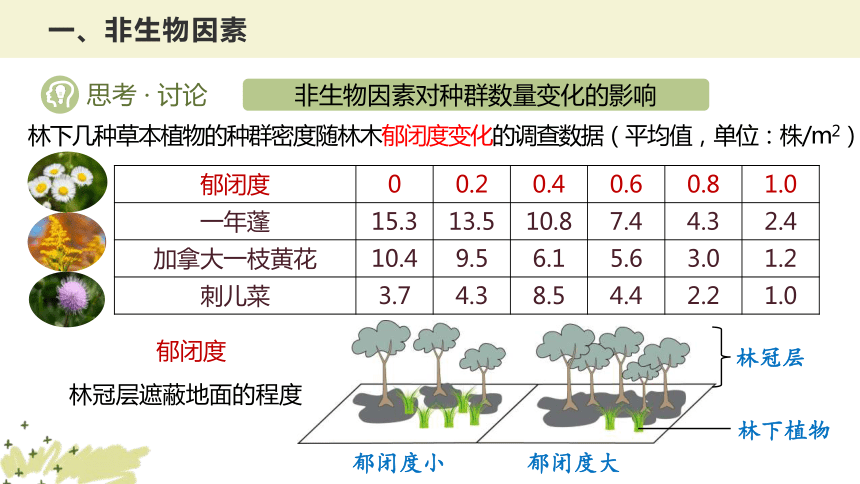

非生物因素对种群数量变化的影响

郁闭度 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

一年蓬 15.3 13.5 10.8 7.4 4.3 2.4

加拿大一枝黄花 10.4 9.5 6.1 5.6 3.0 1.2

刺儿菜 3.7 4.3 8.5 4.4 2.2 1.0

郁闭度

林冠层遮蔽地面的程度

林下几种草本植物的种群密度随林木郁闭度变化的调查数据(平均值,单位:株/m2)

郁闭度小

郁闭度大

林冠层

林下植物

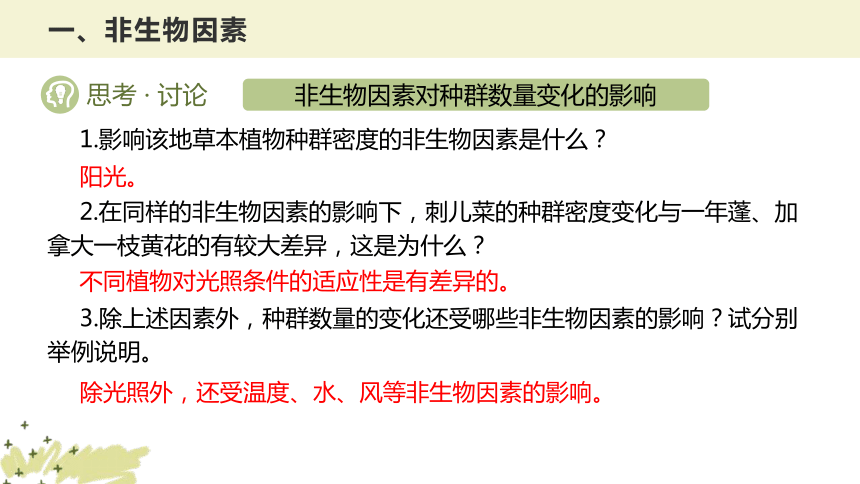

3.除上述因素外,种群数量的变化还受哪些非生物因素的影响?试分别举例说明。

除光照外,还受温度、水、风等非生物因素的影响。

1.影响该地草本植物种群密度的非生物因素是什么?

2.在同样的非生物因素的影响下,刺儿菜的种群密度变化与一年蓬、加拿大一枝黄花的有较大差异,这是为什么?

阳光。

不同植物对光照条件的适应性是有差异的。

思考 · 讨论

非生物因素对种群数量变化的影响

一、非生物因素

在自然界,种群的数量变化受到 等非生物因素的影响。

阳光、温度、水

1.阳光

光照强度、光照时间长度等影响生物的繁殖。

例1:森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度,即林下植物受到的光照强度。

林冠层郁闭度低

林下光照强度高

林下植物种群密度高

林冠层郁闭度高

林下光照强度低

林下植物种群密度低

一、非生物因素

1.阳光

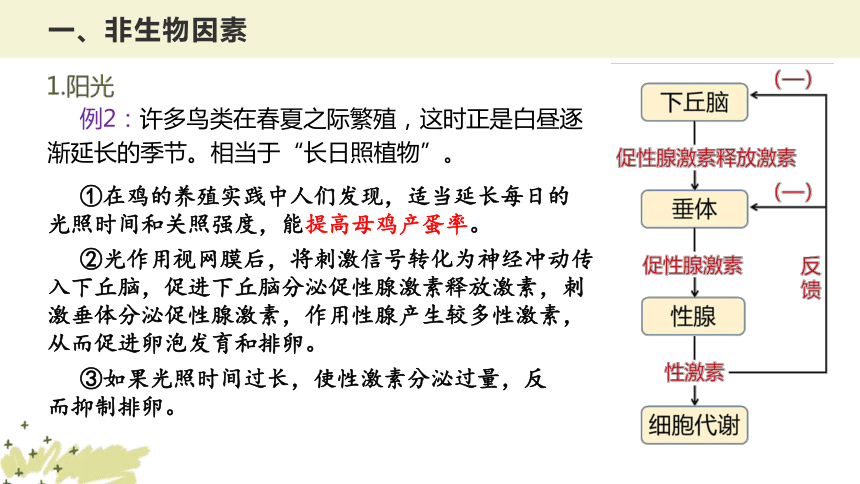

例2:许多鸟类在春夏之际繁殖,这时正是白昼逐渐延长的季节。相当于“长日照植物”。

①在鸡的养殖实践中人们发现,适当延长每日的光照时间和关照强度,能提高母鸡产蛋率。

②光作用视网膜后,将刺激信号转化为神经冲动传入下丘脑,促进下丘脑分泌促性腺激素释放激素,刺激垂体分泌促性腺激素,作用性腺产生较多性激素,从而促进卵泡发育和排卵。

③如果光照时间过长,使性激素分泌过量,反而抑制排卵。

一、非生物因素

2.温度

作用机理:

①温度直接影响有机体的体温,体温的高低又决定了动物新陈代谢的强度,从而影响有机体的生长、发育、繁殖等。

②温度间接影响气流、降水等,从而影响动植物的生存条件。

例1:许多植物的种子在春季萌发为新的植株,主要是受气温升高的影响;

例2:蚊类等昆虫在寒冷季节到来时一般会全部死亡,主要是受气温降低的影响。

一、非生物因素

3.水分

①水是动物生存所必需的资源物质,也是最重要的生存条件之一。

②对于陆生生物,获得和保持住体内的水分是生命的首要问题。

③对于水生生物,水分主要影响其渗透压。

例1:干旱缺水会使许多植物种群的死亡率升高,缺水可导致动物个体的死亡。

例2:蝗虫将卵产在土壤中,含水量在10%~20%时最适合它们产卵和孵化,气候干旱会使东亚飞蝗呈爆发式增长。

一、非生物因素

①光照对生物的生理和分布起着决定性作用。例如,光照强弱影响植物的分布,光照时间长短影响植物的繁殖等;光照还可以影响动物的体色和繁殖等。

②温度同样影响植物的分布、生长和发育。不同地带由于温度的差异造成植物、动物的种类不同、生理周期和生活习性的不同等(如温带和热带动植物分布和生理习性的区别)。

③水分影响生物的生长发育,并决定陆生生物的分布。

非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的。例如,春夏时节动植物种群普遍迅速增长,除气温升高外,日照延长、降水增多也是重要原因。

4.非生物因素影响的特点

一、非生物因素

二、生物因素

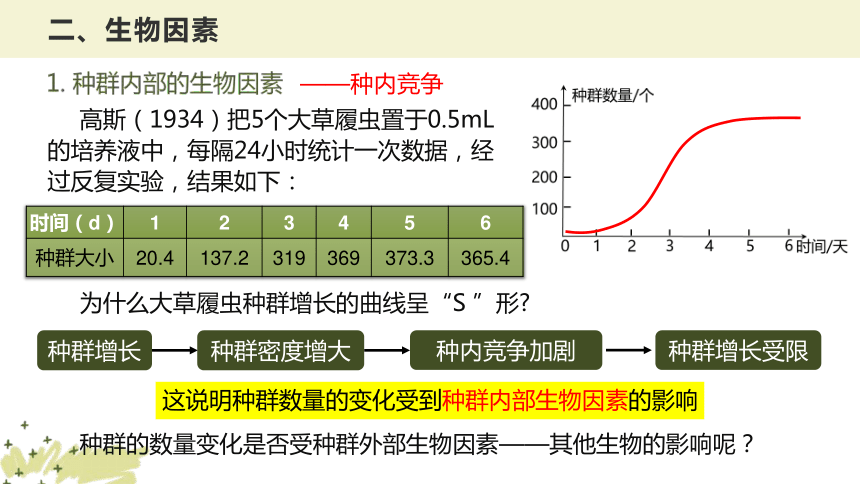

1. 种群内部的生物因素

时间(d) 1 2 3 4 5 6

种群大小 20.4 137.2 319 369 373.3 365.4

高斯(1934)把5个大草履虫置于0.5mL的培养液中,每隔24小时统计一次数据,经过反复实验,结果如下:

为什么大草履虫种群增长的曲线呈“S ”形

——种内竞争

这说明种群数量的变化受到种群内部生物因素的影响

种群增长

种群密度增大

种内竞争加剧

种群增长受限

种群的数量变化是否受种群外部生物因素——其他生物的影响呢?

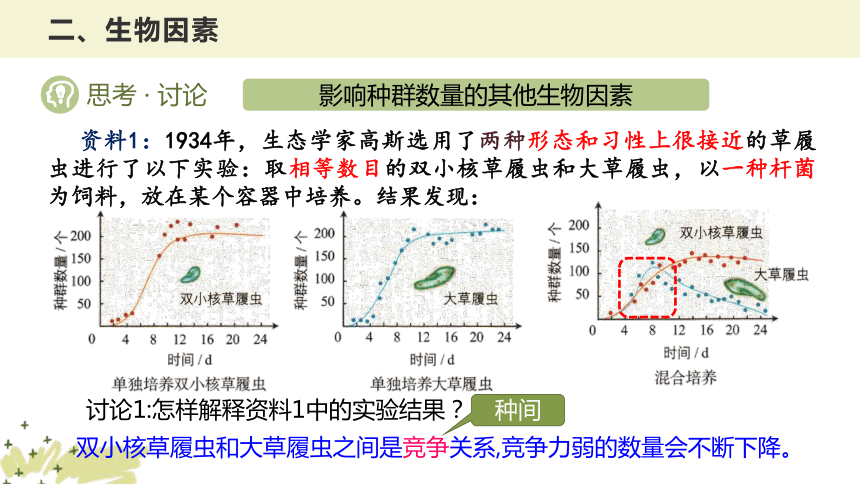

思考 · 讨论

影响种群数量的其他生物因素

资料1:1934年,生态学家高斯选用了两种形态和习性上很接近的草履虫进行了以下实验:取相等数目的双小核草履虫和大草履虫,以一种杆菌为饲料,放在某个容器中培养。结果发现:

讨论1:怎样解释资料1中的实验结果?

双小核草履虫和大草履虫之间是竞争关系,竞争力弱的数量会不断下降。

种间

二、生物因素

思考 · 讨论

影响种群数量的其他生物因素

资料2:生活在加拿大北方森林中的猞猁捕食雪兔。研究人员在90多年的时间里,对猞猁和雪兔的种群数量做了研究,结果如下图所示。

二、生物因素

思考 · 讨论

影响种群数量的其他生物因素

讨论2:怎样解释猞猁和雪兔种群数量变化的同步周期性?

猞猁和雪兔之间是捕食关系。

作为猎物的雪兔种群数量上升时,猞猁因为食物充足,其种群出生率上升,死亡率下降,数量会随之上升;反之,作为猎物的雪兔种群数量下降时,猞猁因为食物匮乏,其种群出生率下降,死亡率上升,数量会随之下降。

条件 对于猞猁 猞猁种群出生率 猞猁种群死亡率

雪兔↑ 食物充足 ↑ ↓

雪兔↓ 食物缺乏 ↓ ↑

二、生物因素

讨论3: 猞猁和雪兔种群的数量变动哪个是因、哪个是果?

猞猁种群数量上升,导致雪兔种群数量下降;雪兔种群数量下降时,猞猁种群因食物匮乏数量也下降;猞猁种群数量下降,使雪免种群数量得以恢复;雪兔种群数量上升,猞猁种群因食物充足而数量上升。

讨论4: 除猞猁外,影响雪兔种群数量变动的还有其他因素吗

有。还有其他捕食者、其他植食性动物的竞争、作为食物的植物、非生物因素等。

如此循环,二者的种群数量相互影响是循环因果的关系。

雪兔增多

猞猁增多

雪兔减少

猞猁减少

食物 充足

食物 缺乏

大量吃雪兔

少量吃雪兔

思考 · 讨论

影响种群数量的其他生物因素

二、生物因素

思考 · 讨论

影响种群数量的其他生物因素

①雪兔的种群数量大于猞猁的种群数量;

②猞猁的峰值总是在雪兔峰值之后出现;

③呈现周期性波动,每隔10年出现峰值。

猞猁数量的周期性变化是在雪兔周期性变化之后。换言之,由于猞猁种群密度的增加而产生的降低本种群增长率的效应并不能即时发生作用,而是要经过一定时间才能显现出来,猞猁数量波动周期较雪兔晚了一年。

二、生物因素

1.内部生物因素

种群

增长

种群密度增大

种内竞争加剧

种群增长受限

遗传变化

生理变化

行为变化

②生理(内分泌)因素

例如:当种群密度增加时,种内个体“紧张”增加,加强了中枢神经系统刺激,从而使激素水平发生变化,最终造成出生率下降。

①行为因素

例如:领域行为对种群密度具有明显的调节作用。

领域行为是种内竞争资源的方式之一。占有者通过占有一定的空间而拥有所需要的各种资源。

二、生物因素

1.内部生物因素

③遗传因素

例如:在高密度条件下,种群中可能产生特别具有侵略性的大个体,其好斗性行为可能对种群动态发挥重要作用。

种群密度下降

种内竞争减弱

自然选择压力变小

死亡率下降

种内变异增多

种群密度增加

种内竞争增强

自然选择压力变大

死亡率

增加

种内变异减少

二、生物因素

2.外部生物因素

①捕食

除顶级捕食者外,每种动植物都可能是其他某种生物的捕食对象,每种动物都需要以其他生物为食。如果食物匮乏,动物种群会出现出生率降低、死亡率升高的现象。

条件 繁殖力 产仔量

食物丰富 的年份 正常繁殖 3 窝/只

4~6 幼仔/窝

食物不足 的年份 20%~30%成熟雌性个体不繁殖 下降

二、生物因素

②种间竞争

森林中不同植物竞争阳光和养分,草原上非洲狮与猎豹竞争猎物,这也会导致种群数量的变化。

2.外部生物因素

二、生物因素

③寄生

作为宿主的动物被寄生虫寄生,细菌或病毒引起传染病,也会影响种群的出生率和死亡率等特征,进而影响种群的数量变化。

2.外部生物因素

二、生物因素

(1)密度制约因素

①概念: 一般来说,食物和天敌等___________对种群数量的作用强度与该种群密度是______的。

②举例: 同样是缺少食物,种群密度______,该种群受食物短缺的影响就_____。

(2)非密度制约因素

①概念: 气温和干旱等_________以及地震、火灾等___________,对种群的作用强度与种群密度_______;

②举例: 在遭遇寒流时,有些昆虫种群不论其密度______,所有个体都会死亡。

相关

越高

越大

生物因素

气候因素

自然灾害

无关

高低

3.制约因素的类型

生物因素一般是密度制约因素,非生物因素多是非密度制约因素。有时非生物因素可以通过影响生物因素发挥作用。

二、生物因素

三、种群研究的应用

1. 濒危动物的保护

调查种群各数量特征

采取合理保护对策:降低环境阻力,

提高K值

预测种群数量变化趋势

了解种群生存状态

调查种群密度影响因素

褐马鸡,被誉为中国十大濒危动物。通过人工建立保护区、人工繁育等方式,在陕西黄龙山的数量10余年间由最初的100余只增至近2000只

三、种群研究的应用

2. 生物资源的利用----指导渔业捕捞

研究表明:中等强度的捕捞(捕捞量控制在K/2左右)有利于持续获得较大的鱼产量。

渔网网目不能过小,否则会影响来年鱼产量。这是为什么?请从种群特征的角度作出解释。

如果渔网网目过小,许多幼鱼也会被捕捞上来,影响鱼种群的年龄结构,从而影响鱼种群的出生率,造成来年鱼产量降低。

三、种群研究的应用

3.防治有害生物

①鼠害的防治

化学和物理方法控制→控制现存鼠的种群数量

减少食物和生存空间→降低鼠的环境容纳量

②农林害虫的防治

引入害虫天敌,既能将害虫数量控制在最低,又能减少农药使用造成的环境污染和对生物危害。

例如:白蛾周氏啮小蜂是美国白蛾的寄生性天敌昆虫(寄生在白蛾蛹内),将人工繁育的白蛾周氏啮小蜂释放到林间,对美国白蛾等食叶害虫起到了良好的控制作用。

三、种群研究的应用

在生物学上,许多生理或生态过程的因果关系是循环性的,也就是说,一定的事件作为引起变化的原因,所导致的结果又会成为新的条件,施加于原来作为原因的事件,使之产生新的结果,如此往复循环。

若结果2与原因1相反,则属于负反馈;

若结果2比原因1程度加强,则属于正反馈。

思维 · 训练

分析循环因果关系

三、种群研究的应用

思维 · 训练

分析循环因果关系

在这个过程中,TRH和TSH含量增加是因,甲状腺激素含量增加是果;甲状腺激素含量增加又成为新的“因”,经过反馈调节产生抑制TRH和TSH分泌的新的“果”,如此循环往复,以至无穷,使血液中的甲状腺激素含量维持在相对稳定的水平。

1.甲状腺激素分泌的调节

2.猎物和捕食者种群数量变化的相关性

少量吃猎物

大量吃猎物

猎物增多

捕食者增多

猎物减少

捕食者减少

食物 充足

食物 缺乏

三、种群研究的应用

3.人类活动中是否也能找到类似的例子?

湖泊受到了污染

鱼类等生物死亡

死鱼等腐烂

(+)

+

正反馈调节

负反馈调节: 血糖平衡调节、水盐平衡调节等

正反馈调节: 排尿反射、分娩等

思维 · 训练

分析循环因果关系

课堂小结

非生物因素

生物因素

阳光

温度

水

种内

种内竞争

种间

种间竞争

捕食

寄生

出生率和死亡率

迁入率和迁出率

种群数量变化

内因

外因

练习与应用

1.种群数量变化受环境因素的影响。据此判断下列表述是否正确。

(1)林下光照较弱会使所有林下植物的种群数量下( )

(2)只有影响种群出生率和死亡率的环境因素才能影响种群数量( )

×

×

2.在自然界,有些捕食者种群和猎物种群的数量变化呈现周期性的波动,如下图所示模型。请分析该图所示二者数量变化的关系及影响因素。

(1)对这种现象合理的解释或概括是( )

A.与种内竞争无关 B.二者总是此消彼长

C.与植物种群数量无关 D.二者相互制约、互为因果

(2)捕食者种群和猎物种群的数量变化并不都符合该

模型,对此不合理的解释是( )

A.该捕食者种群有多种猎物 B.该猎物种群有多种捕食者

C.猎物逃避捕食者的能力明显提高

D.捕食者种群数量过小,不足以制约猎物种群增长

D

C

3.20世纪初,人们将驼鹿引入一个孤岛。该种群1915-1960年的数量变化情况如下表。

年份 1915 1917 1921 1925 1928 1930 1934 1943 1947 1950 1960

数量 200 300 1000 2000 2500 3000 400 170 600 500 600

(1)用曲线图表示该种群1915-1960年的消长情况

(2)1915-1930年,该种群数量不断增加,可能的原因有哪些?

食物充足,没有天敌,气候适宜等。

(3)该种群的数量后来急剧下降,可能的原因有哪些?

作为食物的植物被大量取食,导致食物匮乏;自然灾害等。

练习与应用

复习与提高

一、选择题

1. 下列叙述符合种群密度概念的是 ( )

A.一公顷水稻的年产量 B.每平方米草地中杂草的数量

C.某湖泊每平方米水面鲫鱼的数量 D. 某地区灰仓鼠每年新增的个体数

2. 某地区由于秋天过早降温,许多蝗虫在产卵前死亡。第二年,该地区蝗虫的种群密度明显 下降。对蝗虫种群密度下降合理的解释是 ( )

A.出生率下降 B.死亡率上升 C.迁入率下降 D.迁出率上升

C

A

3. 根据种群的年龄结构,可以推测出生率、死亡率的变化趋势。下列表述正确的是 ( )

A. 年龄结构为稳定型的,出生率大于死亡率

B. 年龄结构为增长型的,出生率大于死亡率

C. 年龄结构为衰退型的,出生率大于死亡率

D. 年龄结构为稳定型的,出生率小于死亡率

B

复习与提高

4. 关于种群的增长,下列表述正确的是( )

A. 引入到新环境的种群,一定时间内都能呈“J”形增长

B. 在环境条件变化的情况下,种群数量都会在K值附近波动

C. 在环境条件不变的情况下,种群的增长都有在K值上下维持稳定的趋势

D. 自然界的种群增长到一定程度都会在K 值保持稳定,因此,都呈“S”形增长

一、选择题

C

5. 用酵母菌酿酒的主要阶段为:加料→接种→通气培养→密封发酵。从接种后到密封前这一阶段,酵母菌种群数量变化的曲线图为 ( )

C

复习与提高

二、非选择题

1. (1)哪些环境因素影响了大树杜鹃的种群数量?

(2)有人建议,人工清除林下的凋落物以提高大树杜鹃的种子发芽率,促进种群数量增长。你如何看待这一建议?

(3)由于大树杜鹃植株高 大、花大而艳丽,很有观赏价值,因此存在人为破坏的风险。你对保护大树杜鹃有哪些建议?

枯枝落叶层、阳光、温度。

这一问题需要避免从线性因果关系的角度去回答。仅仅从提高大树杜鹤发芽率的角度看,这一建议有道理;但是,凋落物分解后会增加土壤中的营养物质,如果人工除去,可能会造成土壤贫瘠。

加强宣传教育;禁止买卖;在大树杜鹏分布范围内,建立自然保护地等。

复习与提高

2.(1)从遗传与进化的角度看,不同分布区的普氏原羚种群处于隔离状态,这对该物种的延续有什么不利影响?

(2)有人建议大量捕杀狼等天敌以保护普氏原羚,你是否赞同这一建议?说说你的理由。

(3)许多牧民响应政府号召主动拆除牧场围栏,但之后却出现家畜被狼、狐咬死的情况;严控放牧可以为普氏原羚腾出空间,但是会减少牧民的收入。应该如何协调保护普氏原羚与保障牧民利益的关系?

不同分布区的普氏原羚处于隔离状态,这不利于该种群的繁殖和基因交流,可能降低种群的基因多样性;还可能造成近亲繁殖,出现较多有遗传缺陷的后代,不利于种群的繁衍和物种的进化。

普氏原羚和狼都是生物进化的产物,是大自然的有机组成成分。从协同进化的角度看,狼的存在有利于普氏原羚的进化。

提出政府在推行保护普氏原羚政策的同时,推出保护当地牧民利益的举措,如发放补贴、开发其他产业等。

第1章 种群及其动态

第3节 影响种群数量变化的因素

问题探讨

“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生。”在我国北方的原野上,各种草本植物在春夏时节种群密度越来越高,在秋冬时节则相反。

讨论:

1.导致这些植物种群数量出现季节性变化的主要环境因素是什么?

2.这些植物种群的数量变化对当地动物种群的出生率和死亡率有什么影响?

阳光、温度、水等非生物因素。

春夏时节,草木繁盛,植食性动物食物充足,出生率提高,死亡率降低;秋冬时节则相反;植食性动物的种群数量变化,又会影响肉食性动物的出生率和死亡率。

就像“离离原上草”一样,自然界的种群总是有盛有衰,数量处于不断变动中。

种群的 、 等特征直接决定种群密度。因此,凡是影响种群重要特征的因素,都会影响种群的数量变化。

出生率和死亡率

迁入率和迁出率

一、非生物因素

思考 · 讨论

非生物因素对种群数量变化的影响

郁闭度 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

一年蓬 15.3 13.5 10.8 7.4 4.3 2.4

加拿大一枝黄花 10.4 9.5 6.1 5.6 3.0 1.2

刺儿菜 3.7 4.3 8.5 4.4 2.2 1.0

郁闭度

林冠层遮蔽地面的程度

林下几种草本植物的种群密度随林木郁闭度变化的调查数据(平均值,单位:株/m2)

郁闭度小

郁闭度大

林冠层

林下植物

3.除上述因素外,种群数量的变化还受哪些非生物因素的影响?试分别举例说明。

除光照外,还受温度、水、风等非生物因素的影响。

1.影响该地草本植物种群密度的非生物因素是什么?

2.在同样的非生物因素的影响下,刺儿菜的种群密度变化与一年蓬、加拿大一枝黄花的有较大差异,这是为什么?

阳光。

不同植物对光照条件的适应性是有差异的。

思考 · 讨论

非生物因素对种群数量变化的影响

一、非生物因素

在自然界,种群的数量变化受到 等非生物因素的影响。

阳光、温度、水

1.阳光

光照强度、光照时间长度等影响生物的繁殖。

例1:森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度,即林下植物受到的光照强度。

林冠层郁闭度低

林下光照强度高

林下植物种群密度高

林冠层郁闭度高

林下光照强度低

林下植物种群密度低

一、非生物因素

1.阳光

例2:许多鸟类在春夏之际繁殖,这时正是白昼逐渐延长的季节。相当于“长日照植物”。

①在鸡的养殖实践中人们发现,适当延长每日的光照时间和关照强度,能提高母鸡产蛋率。

②光作用视网膜后,将刺激信号转化为神经冲动传入下丘脑,促进下丘脑分泌促性腺激素释放激素,刺激垂体分泌促性腺激素,作用性腺产生较多性激素,从而促进卵泡发育和排卵。

③如果光照时间过长,使性激素分泌过量,反而抑制排卵。

一、非生物因素

2.温度

作用机理:

①温度直接影响有机体的体温,体温的高低又决定了动物新陈代谢的强度,从而影响有机体的生长、发育、繁殖等。

②温度间接影响气流、降水等,从而影响动植物的生存条件。

例1:许多植物的种子在春季萌发为新的植株,主要是受气温升高的影响;

例2:蚊类等昆虫在寒冷季节到来时一般会全部死亡,主要是受气温降低的影响。

一、非生物因素

3.水分

①水是动物生存所必需的资源物质,也是最重要的生存条件之一。

②对于陆生生物,获得和保持住体内的水分是生命的首要问题。

③对于水生生物,水分主要影响其渗透压。

例1:干旱缺水会使许多植物种群的死亡率升高,缺水可导致动物个体的死亡。

例2:蝗虫将卵产在土壤中,含水量在10%~20%时最适合它们产卵和孵化,气候干旱会使东亚飞蝗呈爆发式增长。

一、非生物因素

①光照对生物的生理和分布起着决定性作用。例如,光照强弱影响植物的分布,光照时间长短影响植物的繁殖等;光照还可以影响动物的体色和繁殖等。

②温度同样影响植物的分布、生长和发育。不同地带由于温度的差异造成植物、动物的种类不同、生理周期和生活习性的不同等(如温带和热带动植物分布和生理习性的区别)。

③水分影响生物的生长发育,并决定陆生生物的分布。

非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的。例如,春夏时节动植物种群普遍迅速增长,除气温升高外,日照延长、降水增多也是重要原因。

4.非生物因素影响的特点

一、非生物因素

二、生物因素

1. 种群内部的生物因素

时间(d) 1 2 3 4 5 6

种群大小 20.4 137.2 319 369 373.3 365.4

高斯(1934)把5个大草履虫置于0.5mL的培养液中,每隔24小时统计一次数据,经过反复实验,结果如下:

为什么大草履虫种群增长的曲线呈“S ”形

——种内竞争

这说明种群数量的变化受到种群内部生物因素的影响

种群增长

种群密度增大

种内竞争加剧

种群增长受限

种群的数量变化是否受种群外部生物因素——其他生物的影响呢?

思考 · 讨论

影响种群数量的其他生物因素

资料1:1934年,生态学家高斯选用了两种形态和习性上很接近的草履虫进行了以下实验:取相等数目的双小核草履虫和大草履虫,以一种杆菌为饲料,放在某个容器中培养。结果发现:

讨论1:怎样解释资料1中的实验结果?

双小核草履虫和大草履虫之间是竞争关系,竞争力弱的数量会不断下降。

种间

二、生物因素

思考 · 讨论

影响种群数量的其他生物因素

资料2:生活在加拿大北方森林中的猞猁捕食雪兔。研究人员在90多年的时间里,对猞猁和雪兔的种群数量做了研究,结果如下图所示。

二、生物因素

思考 · 讨论

影响种群数量的其他生物因素

讨论2:怎样解释猞猁和雪兔种群数量变化的同步周期性?

猞猁和雪兔之间是捕食关系。

作为猎物的雪兔种群数量上升时,猞猁因为食物充足,其种群出生率上升,死亡率下降,数量会随之上升;反之,作为猎物的雪兔种群数量下降时,猞猁因为食物匮乏,其种群出生率下降,死亡率上升,数量会随之下降。

条件 对于猞猁 猞猁种群出生率 猞猁种群死亡率

雪兔↑ 食物充足 ↑ ↓

雪兔↓ 食物缺乏 ↓ ↑

二、生物因素

讨论3: 猞猁和雪兔种群的数量变动哪个是因、哪个是果?

猞猁种群数量上升,导致雪兔种群数量下降;雪兔种群数量下降时,猞猁种群因食物匮乏数量也下降;猞猁种群数量下降,使雪免种群数量得以恢复;雪兔种群数量上升,猞猁种群因食物充足而数量上升。

讨论4: 除猞猁外,影响雪兔种群数量变动的还有其他因素吗

有。还有其他捕食者、其他植食性动物的竞争、作为食物的植物、非生物因素等。

如此循环,二者的种群数量相互影响是循环因果的关系。

雪兔增多

猞猁增多

雪兔减少

猞猁减少

食物 充足

食物 缺乏

大量吃雪兔

少量吃雪兔

思考 · 讨论

影响种群数量的其他生物因素

二、生物因素

思考 · 讨论

影响种群数量的其他生物因素

①雪兔的种群数量大于猞猁的种群数量;

②猞猁的峰值总是在雪兔峰值之后出现;

③呈现周期性波动,每隔10年出现峰值。

猞猁数量的周期性变化是在雪兔周期性变化之后。换言之,由于猞猁种群密度的增加而产生的降低本种群增长率的效应并不能即时发生作用,而是要经过一定时间才能显现出来,猞猁数量波动周期较雪兔晚了一年。

二、生物因素

1.内部生物因素

种群

增长

种群密度增大

种内竞争加剧

种群增长受限

遗传变化

生理变化

行为变化

②生理(内分泌)因素

例如:当种群密度增加时,种内个体“紧张”增加,加强了中枢神经系统刺激,从而使激素水平发生变化,最终造成出生率下降。

①行为因素

例如:领域行为对种群密度具有明显的调节作用。

领域行为是种内竞争资源的方式之一。占有者通过占有一定的空间而拥有所需要的各种资源。

二、生物因素

1.内部生物因素

③遗传因素

例如:在高密度条件下,种群中可能产生特别具有侵略性的大个体,其好斗性行为可能对种群动态发挥重要作用。

种群密度下降

种内竞争减弱

自然选择压力变小

死亡率下降

种内变异增多

种群密度增加

种内竞争增强

自然选择压力变大

死亡率

增加

种内变异减少

二、生物因素

2.外部生物因素

①捕食

除顶级捕食者外,每种动植物都可能是其他某种生物的捕食对象,每种动物都需要以其他生物为食。如果食物匮乏,动物种群会出现出生率降低、死亡率升高的现象。

条件 繁殖力 产仔量

食物丰富 的年份 正常繁殖 3 窝/只

4~6 幼仔/窝

食物不足 的年份 20%~30%成熟雌性个体不繁殖 下降

二、生物因素

②种间竞争

森林中不同植物竞争阳光和养分,草原上非洲狮与猎豹竞争猎物,这也会导致种群数量的变化。

2.外部生物因素

二、生物因素

③寄生

作为宿主的动物被寄生虫寄生,细菌或病毒引起传染病,也会影响种群的出生率和死亡率等特征,进而影响种群的数量变化。

2.外部生物因素

二、生物因素

(1)密度制约因素

①概念: 一般来说,食物和天敌等___________对种群数量的作用强度与该种群密度是______的。

②举例: 同样是缺少食物,种群密度______,该种群受食物短缺的影响就_____。

(2)非密度制约因素

①概念: 气温和干旱等_________以及地震、火灾等___________,对种群的作用强度与种群密度_______;

②举例: 在遭遇寒流时,有些昆虫种群不论其密度______,所有个体都会死亡。

相关

越高

越大

生物因素

气候因素

自然灾害

无关

高低

3.制约因素的类型

生物因素一般是密度制约因素,非生物因素多是非密度制约因素。有时非生物因素可以通过影响生物因素发挥作用。

二、生物因素

三、种群研究的应用

1. 濒危动物的保护

调查种群各数量特征

采取合理保护对策:降低环境阻力,

提高K值

预测种群数量变化趋势

了解种群生存状态

调查种群密度影响因素

褐马鸡,被誉为中国十大濒危动物。通过人工建立保护区、人工繁育等方式,在陕西黄龙山的数量10余年间由最初的100余只增至近2000只

三、种群研究的应用

2. 生物资源的利用----指导渔业捕捞

研究表明:中等强度的捕捞(捕捞量控制在K/2左右)有利于持续获得较大的鱼产量。

渔网网目不能过小,否则会影响来年鱼产量。这是为什么?请从种群特征的角度作出解释。

如果渔网网目过小,许多幼鱼也会被捕捞上来,影响鱼种群的年龄结构,从而影响鱼种群的出生率,造成来年鱼产量降低。

三、种群研究的应用

3.防治有害生物

①鼠害的防治

化学和物理方法控制→控制现存鼠的种群数量

减少食物和生存空间→降低鼠的环境容纳量

②农林害虫的防治

引入害虫天敌,既能将害虫数量控制在最低,又能减少农药使用造成的环境污染和对生物危害。

例如:白蛾周氏啮小蜂是美国白蛾的寄生性天敌昆虫(寄生在白蛾蛹内),将人工繁育的白蛾周氏啮小蜂释放到林间,对美国白蛾等食叶害虫起到了良好的控制作用。

三、种群研究的应用

在生物学上,许多生理或生态过程的因果关系是循环性的,也就是说,一定的事件作为引起变化的原因,所导致的结果又会成为新的条件,施加于原来作为原因的事件,使之产生新的结果,如此往复循环。

若结果2与原因1相反,则属于负反馈;

若结果2比原因1程度加强,则属于正反馈。

思维 · 训练

分析循环因果关系

三、种群研究的应用

思维 · 训练

分析循环因果关系

在这个过程中,TRH和TSH含量增加是因,甲状腺激素含量增加是果;甲状腺激素含量增加又成为新的“因”,经过反馈调节产生抑制TRH和TSH分泌的新的“果”,如此循环往复,以至无穷,使血液中的甲状腺激素含量维持在相对稳定的水平。

1.甲状腺激素分泌的调节

2.猎物和捕食者种群数量变化的相关性

少量吃猎物

大量吃猎物

猎物增多

捕食者增多

猎物减少

捕食者减少

食物 充足

食物 缺乏

三、种群研究的应用

3.人类活动中是否也能找到类似的例子?

湖泊受到了污染

鱼类等生物死亡

死鱼等腐烂

(+)

+

正反馈调节

负反馈调节: 血糖平衡调节、水盐平衡调节等

正反馈调节: 排尿反射、分娩等

思维 · 训练

分析循环因果关系

课堂小结

非生物因素

生物因素

阳光

温度

水

种内

种内竞争

种间

种间竞争

捕食

寄生

出生率和死亡率

迁入率和迁出率

种群数量变化

内因

外因

练习与应用

1.种群数量变化受环境因素的影响。据此判断下列表述是否正确。

(1)林下光照较弱会使所有林下植物的种群数量下( )

(2)只有影响种群出生率和死亡率的环境因素才能影响种群数量( )

×

×

2.在自然界,有些捕食者种群和猎物种群的数量变化呈现周期性的波动,如下图所示模型。请分析该图所示二者数量变化的关系及影响因素。

(1)对这种现象合理的解释或概括是( )

A.与种内竞争无关 B.二者总是此消彼长

C.与植物种群数量无关 D.二者相互制约、互为因果

(2)捕食者种群和猎物种群的数量变化并不都符合该

模型,对此不合理的解释是( )

A.该捕食者种群有多种猎物 B.该猎物种群有多种捕食者

C.猎物逃避捕食者的能力明显提高

D.捕食者种群数量过小,不足以制约猎物种群增长

D

C

3.20世纪初,人们将驼鹿引入一个孤岛。该种群1915-1960年的数量变化情况如下表。

年份 1915 1917 1921 1925 1928 1930 1934 1943 1947 1950 1960

数量 200 300 1000 2000 2500 3000 400 170 600 500 600

(1)用曲线图表示该种群1915-1960年的消长情况

(2)1915-1930年,该种群数量不断增加,可能的原因有哪些?

食物充足,没有天敌,气候适宜等。

(3)该种群的数量后来急剧下降,可能的原因有哪些?

作为食物的植物被大量取食,导致食物匮乏;自然灾害等。

练习与应用

复习与提高

一、选择题

1. 下列叙述符合种群密度概念的是 ( )

A.一公顷水稻的年产量 B.每平方米草地中杂草的数量

C.某湖泊每平方米水面鲫鱼的数量 D. 某地区灰仓鼠每年新增的个体数

2. 某地区由于秋天过早降温,许多蝗虫在产卵前死亡。第二年,该地区蝗虫的种群密度明显 下降。对蝗虫种群密度下降合理的解释是 ( )

A.出生率下降 B.死亡率上升 C.迁入率下降 D.迁出率上升

C

A

3. 根据种群的年龄结构,可以推测出生率、死亡率的变化趋势。下列表述正确的是 ( )

A. 年龄结构为稳定型的,出生率大于死亡率

B. 年龄结构为增长型的,出生率大于死亡率

C. 年龄结构为衰退型的,出生率大于死亡率

D. 年龄结构为稳定型的,出生率小于死亡率

B

复习与提高

4. 关于种群的增长,下列表述正确的是( )

A. 引入到新环境的种群,一定时间内都能呈“J”形增长

B. 在环境条件变化的情况下,种群数量都会在K值附近波动

C. 在环境条件不变的情况下,种群的增长都有在K值上下维持稳定的趋势

D. 自然界的种群增长到一定程度都会在K 值保持稳定,因此,都呈“S”形增长

一、选择题

C

5. 用酵母菌酿酒的主要阶段为:加料→接种→通气培养→密封发酵。从接种后到密封前这一阶段,酵母菌种群数量变化的曲线图为 ( )

C

复习与提高

二、非选择题

1. (1)哪些环境因素影响了大树杜鹃的种群数量?

(2)有人建议,人工清除林下的凋落物以提高大树杜鹃的种子发芽率,促进种群数量增长。你如何看待这一建议?

(3)由于大树杜鹃植株高 大、花大而艳丽,很有观赏价值,因此存在人为破坏的风险。你对保护大树杜鹃有哪些建议?

枯枝落叶层、阳光、温度。

这一问题需要避免从线性因果关系的角度去回答。仅仅从提高大树杜鹤发芽率的角度看,这一建议有道理;但是,凋落物分解后会增加土壤中的营养物质,如果人工除去,可能会造成土壤贫瘠。

加强宣传教育;禁止买卖;在大树杜鹏分布范围内,建立自然保护地等。

复习与提高

2.(1)从遗传与进化的角度看,不同分布区的普氏原羚种群处于隔离状态,这对该物种的延续有什么不利影响?

(2)有人建议大量捕杀狼等天敌以保护普氏原羚,你是否赞同这一建议?说说你的理由。

(3)许多牧民响应政府号召主动拆除牧场围栏,但之后却出现家畜被狼、狐咬死的情况;严控放牧可以为普氏原羚腾出空间,但是会减少牧民的收入。应该如何协调保护普氏原羚与保障牧民利益的关系?

不同分布区的普氏原羚处于隔离状态,这不利于该种群的繁殖和基因交流,可能降低种群的基因多样性;还可能造成近亲繁殖,出现较多有遗传缺陷的后代,不利于种群的繁衍和物种的进化。

普氏原羚和狼都是生物进化的产物,是大自然的有机组成成分。从协同进化的角度看,狼的存在有利于普氏原羚的进化。

提出政府在推行保护普氏原羚政策的同时,推出保护当地牧民利益的举措,如发放补贴、开发其他产业等。