重庆市七校2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 重庆市七校2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-01 10:50:07 | ||

图片预览

文档简介

重庆市七校2023-2024学年高一上学期期中联考

历 史 试题

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1. 答题前,务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡规定的位置上。

2. 答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

3. 答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4. 考试结束后,将答题卷交回。

第Ⅰ卷( 选择题 共60分)

一、选择题(本题共 30 小题,每题2 分, 共60分)

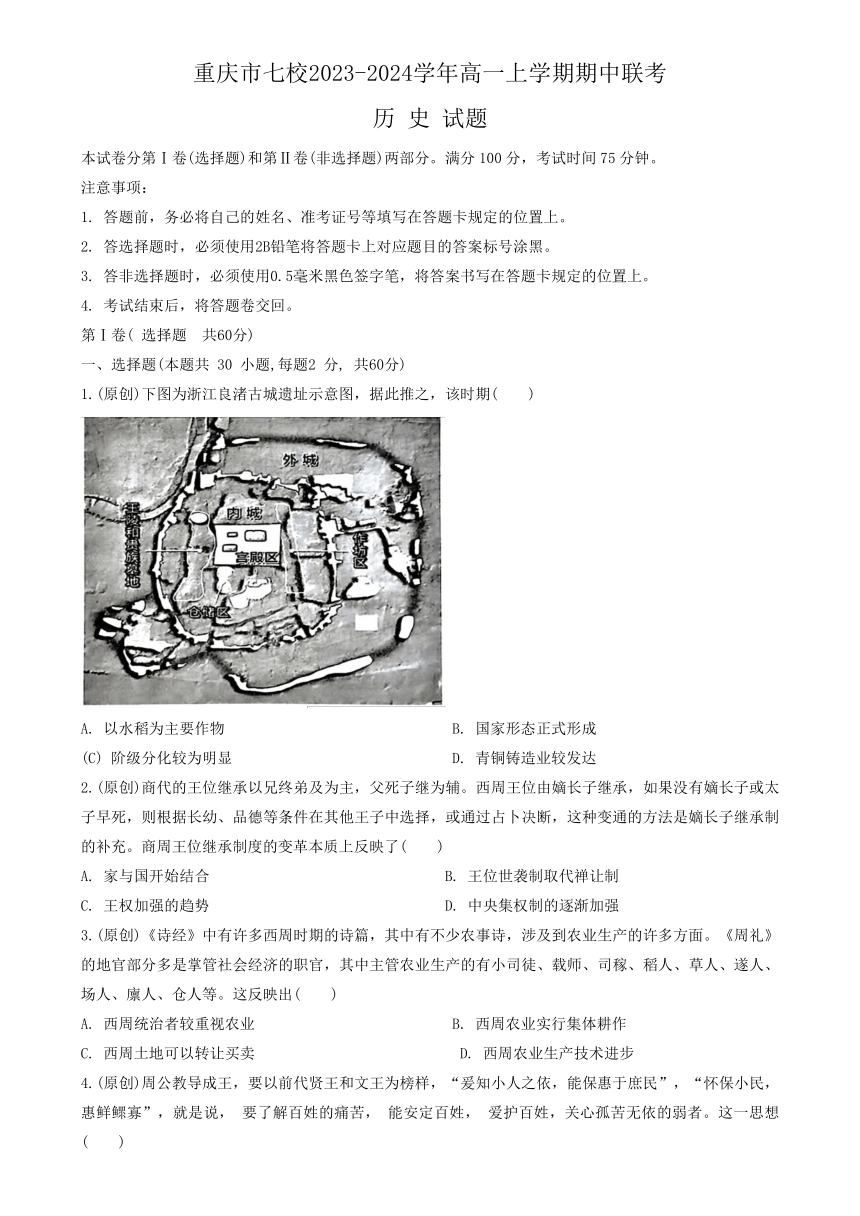

1.(原创)下图为浙江良渚古城遗址示意图,据此推之,该时期( )

A. 以水稻为主要作物 B. 国家形态正式形成

(C) 阶级分化较为明显 D. 青铜铸造业较发达

2.(原创)商代的王位继承以兄终弟及为主,父死子继为辅。西周王位由嫡长子继承,如果没有嫡长子或太子早死,则根据长幼、品德等条件在其他王子中选择,或通过占卜决断,这种变通的方法是嫡长子继承制的补充。商周王位继承制度的变革本质上反映了( )

A. 家与国开始结合 B. 王位世袭制取代禅让制

C. 王权加强的趋势 D. 中央集权制的逐渐加强

3.(原创)《诗经》中有许多西周时期的诗篇,其中有不少农事诗,涉及到农业生产的许多方面。《周礼》的地官部分多是掌管社会经济的职官,其中主管农业生产的有小司徒、载师、司稼、稻人、草人、遂人、场人、廪人、仓人等。这反映出( )

A. 西周统治者较重视农业 B. 西周农业实行集体耕作

C. 西周土地可以转让买卖 D. 西周农业生产技术进步

4.(原创)周公教导成王,要以前代贤王和文王为榜样,“爰知小人之依,能保惠于庶民”,“怀保小民, 惠鲜鳏寡”,就是说, 要了解百姓的痛苦, 能安定百姓, 爱护百姓,关心孤苦无依的弱者。这一思想( )

A. 直接推动孔子创立儒家学派 B. 被历代封建王朝所继承

C. 启迪了后来的人本主义思想 D、是原始民主传统的体现

5.(原创)三桓,鲁国公族季氏、叔氏、孟氏三家。“哀公患三桓,将欲因诸侯以劫之”,“三桓攻公, 公奔于卫”; “悼公之时, 三桓胜, 鲁如小候, 卑于三桓之家”, 至此, 三桓完全控制了鲁国。这一现象反映了( )

A. 君主专制遭到破坏 B. 大夫专权成为趋势

C. 地方诸侯势力坐大 D. 分封制度受到冲击

6.(原创)战国时期,通过游说自荐而成为高官者不胜枚举,比如:商鞅游说秦孝公,行变法而主秦政;邹忌以鼓琴说齐威王以治国之道,“三月而受相印”;虞卿说赵孝成王,“一见赐黄金百镒, 白璧一双;再见为赵上卿”;苏秦、 张仪纵横游说, 兼任数国卿相。这一现象 ( )

A. 冲击了贵族政治 B. 推动法家思想成为统治思想

C. 促进了私学兴起 D. 标志官僚政治得以正式确立

7. (原创)战国时期,魏国设西河郡与上郡,防御秦国;赵设云中、雁门、代郡, 以防御林胡、楼烦;燕设上谷、渔阳、右北平、辽西等郡,以防御东胡;秦设陇西、北地两郡,以防御戎族;楚设巫郡、黔中郡,以防御南方部族。材料表明,战国时期的郡( )

A. 主要服务于边疆开发 B. 都是为防御少数民族的进攻

C. 带有浓厚的军事色彩 D. 推动了大一统国家巩固发展

8.(原创)战国时期,农作物产量大大提高,当时一个成年男劳动力种田百亩,岁收粮食150石,可养活五口之家。除口粮和租税外,可剩余 35石粮食用来换取其他必需品,商品粮食约占产量的 1/5。材料说明( )

A. 农业发展推动商品交换发展 B. 战国商业高度繁荣

C. 铁犁牛耕助推农业生产进步 D. 重农抑商取得成效

9.(原创)下图为战国时期楚国货币,在今山东、陕西、河南均有发现,这一现象说明( )

A. 区域间存在经济交流 B. 楚国被各诸侯国攻破

C. 楚国商品经济较发达 D. 重农抑商政策未实施

10.(原创)春秋时期的城市,基本都是政治中心,无论是诸侯国的都还是卿大夫的邑,城市主要居民还是贵族和国人。战国时期的城市,市场成为城市不可缺少的一部分。“面朝后市”成为城市的统一规格。这一变化说明( )

A. 战国城市商业高度发达 B. 战国城市以经济职能为主

C. 战国城市经济职能发展 D. 农业发展推动了商业繁荣

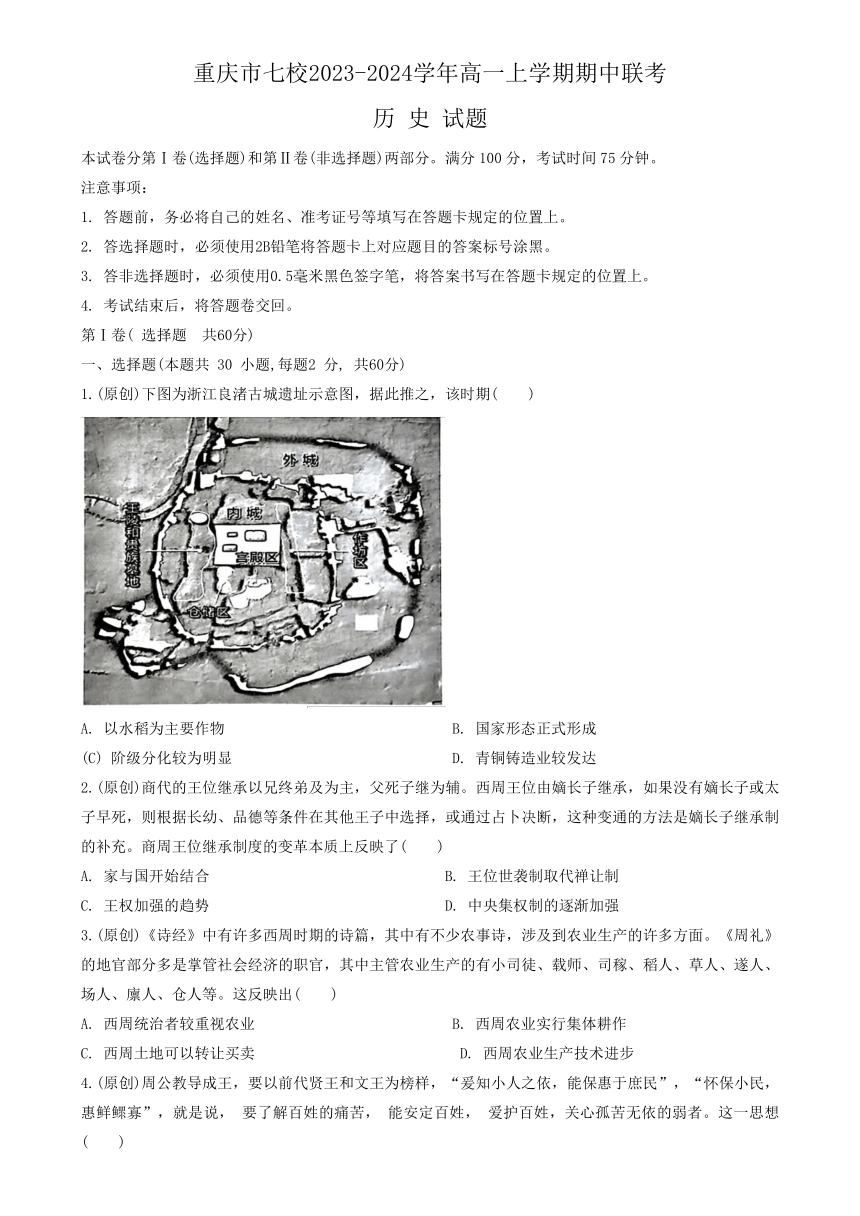

11.(原创)观察下图,践行了此教育理念的是( )

A. 因材施教 B. 有教无类 C. 崇德尚贤 D. 学思结合

12. (原创)战国时期,某学派主张“治世不一道,便国不法古, 当时而立法, 因事而制礼”。该学派推崇的治国理念是( )

A. 君舟民水 B. 中央集权 C. 无为而治 D. 兼爱非攻

13. (原创)观察下表,据此推之,秦统一天下的原因是( )

名字 国别 名字 国别 名字 国别

商鞅 卫国人 张仪 魏国人 魏章 魏国人

甘茂 楚国人 魏冉 楚国人 白起 楚国人

蒙骜 齐国人 魏缭 魏国人 李冰 赵国人

吕不韦 卫国人 李斯 楚国人 郑国 韩国人

注:以上人物都在秦国受到重用

A. 军事人才相当充足 B. 文化教育发达

C 实施广纳贤才政策 D. 吏治较为清明

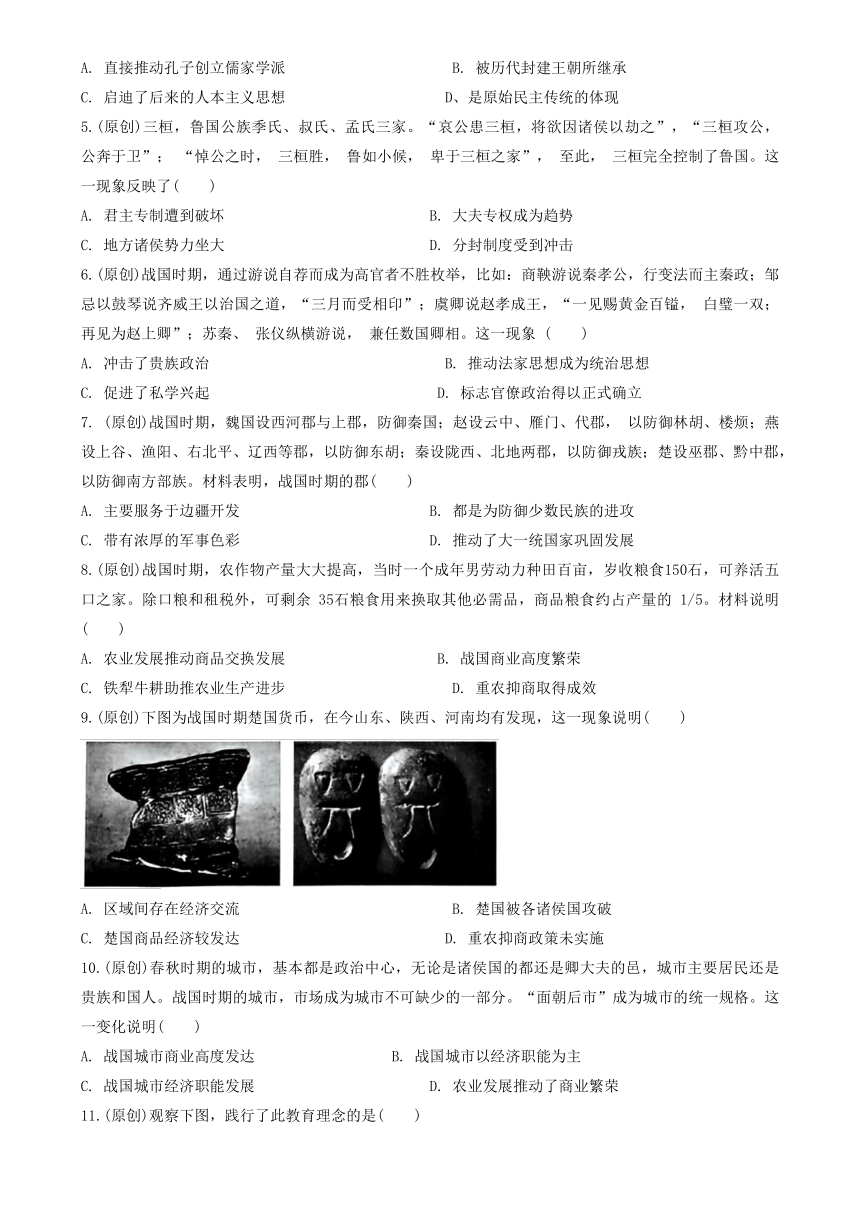

14.(原创)下图为秦朝道路示意图,这些道路建设的目的是( )

A. 防范北方匈奴威胁 B. 加强对西南地区的控制

C. 促进岭南地区开发 D. 推动大一统国家的巩固

15.(原创)秦王朝肆意征发军役,北敌匈奴,南戍五岭。当时丁男被甲出征,丁女转输军粮,远戍者战死于边地,转输者僵仆于道路。征发军役徭役如此严酷,致使所余从事正常生产的丁壮已极其有限。由此推之,秦朝灭亡在于( )

A. 阶级矛盾的激化 B. 万里长城的修筑

C. 制度建设不合理 D. 关东六国的反抗

16.(原创)中央集权是中国古代国家治理的重要原则,汉武帝为加强中央集权,采取的措施是 ( )

A. 北击匈奴 B. 推行郡国并行制

C 设立刺史 D. 开辟丝绸之路

17.(原创)汉武帝时代,进行了一系列经济改革,包括改革币制、盐铁官营、均输平准等。这些改革( )

A. 解决了汉初遗留下的王国问题

B. 有利于推动民间工商业发展

C. 强化了大一统王朝的经济基础

D. 践行了道家无为而治的理念

18.(原创)据史书记载,东汉时期的豪强田庄:“广起庐舍,高楼连阁,波陂灌注,竹木成林,六畜放牧,鱼赢梨果,檀棘桑麻,闭门成市,兵弩器械, 资至百万。其兴工造作, 为无穷之功, 巧不可言”,其主人有“富拟封君”的地位。这一局面( )

A. 促进了地方经济发展 B. 推动均田制走向瓦解

C. 增强了地方诸侯力量 D,不利于中央集权加强

19.(原创)东晋、南朝门阀政治下,高级士族凭门第而不必凭才能就可以成为高官,于是沉湎于清闲、放荡的生活,而不关心政治,拒绝担任繁杂而辛苦的官职,特别是军职,政治、军事才能日趋削弱。这一现象客观上( )

A. 成为维护士族特权的工具 B. 助推了庶族地主崛起

C. 推动了九品中正制的实施 D. 推动了专制皇权强化

20.(原创)东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。手工业方面,纺织、陶瓷、造纸等行业都有显著进步。这一现象出现的重要原因是( )

A. 南方经济得到发展 B. 曲辕犁的使用与推广

C. 均田制的有效推行 D. 南方统治者政策支持

21.(原创)十六国时期,羯人石勒建立后赵,他重用“博涉经史”的汉人张宾为谋主,言听计从,他下令胡人不准欺凌衣冠华族(汉人),派人到各地劝课农桑; 他设立太学和郡国学,培养包括胡羯将领子弟在内的人才,还立了秀才、孝廉试经之制,提倡儒学。这些措施( )

A. 促使儒学取得正统地位 B. 推动了民族交融的进程

C. 消除了民族之间的差异 D. 推动了察举制走向完善

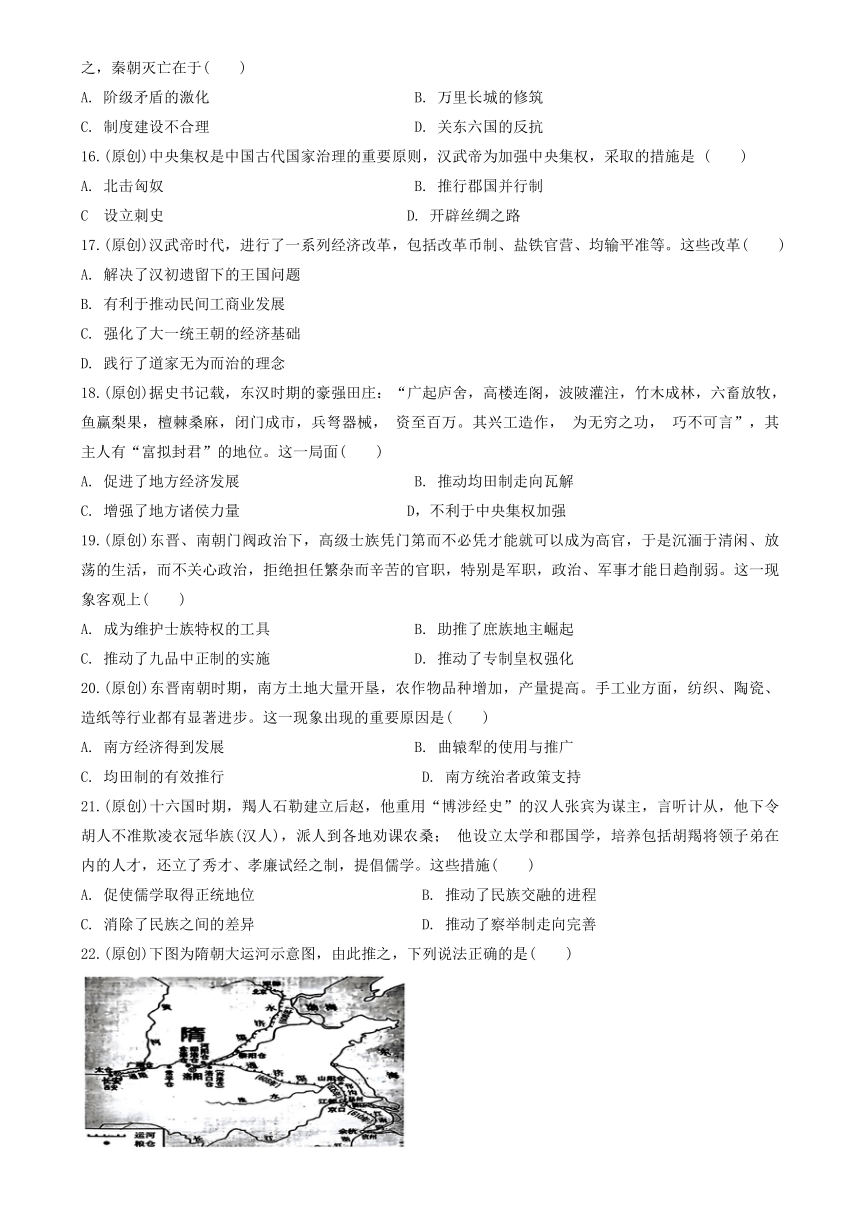

22.(原创)下图为隋朝大运河示意图,由此推之,下列说法正确的是( )

A. 经济重心已转到江南地区 B. 主要目的是军事需要

C. 推动了运河沿岸城市发展 D. 直接导致了隋朝灭亡

23.(原创)唐朝元和年间,李愬雪夜下蔡州,活捉淮西节度使吴元济,平定了淮西之乱;随后,朝廷又平定了淄清镇李师道叛乱;接着,朝廷又采取分割强藩大镇的方法来削弱藩镇。这些举措( )

A. 铲除了藩镇割据的基础

B. 有利于加强边疆地区治理

C. 得益于租庸调制的实施

D. 一定程度加强了中央集权

24.(原创)九品中正制下,中正综合家世与行状,把士人分为九等,以备选用。但中正只有品评权,没有任命权,只是把自己的品评意见提交给政府,作为政府用人的依据。而政府虽有任用权,却必须根据中正的评定来任免官员,不得擅自做主。中正同掌握用人权的政府长官互相牵制,谁也不能擅权。这一制度设计( )

A. 有利于遏制地方势力集团发展

B. 彻底根除察举制存在的弊端

C. 便利了庶族地主执掌国家政权

D. 标志古代选官制度走向成熟

25.(原创)唐朝时期,出现了牛李朋党之争,李党代表李德裕提出朝廷显官须由公卿子弟担任,理由是其自小就熟悉官僚机构的运作方式,在处理政务方面能力要强于寒士及第者。这从侧面反映出( )

A 科举制不重才学 B. 科举制重才轻品

C. 科举制还需完善 D. 科举制禁锢思想

26.(原创)两税法最基本的特点是征收对象的相对广泛性与稳定性,改变了租庸调制下赋役征收对象狭窄并且极不稳定的状况。这有助于( )

A. 放松政府对老百姓的人身控制 B. 加强中央经济实力

C. 缓和地主阶级与农民阶级矛盾 D. 削弱地方长官特权

27.(原创)东晋后期,由于佛寺的大量修建,僧侣人数的迅速增加以及官府的土地赏赐与信徒的宅舍土地施舍日多,“寺庄”、“寺户”等相继出现,寺院地主大土地所有制初步形成。南朝时寺院地主经济得到进一步发展。这一局面带来的影响是( )

A.)动摇儒学正统地位 B. 均田制遭到破坏

C. 减少政府财政收入 D. 租调制无法维持

28.(原创)东晋顾恺之是中国艺术史上第一位画论与画作兼有传世的画家,其所提出的传神论、以形写神、迁想妙得等思想,被艺术家们奉为创作与品评的准则。他的《洛神赋图》再现了洛神飘逸委婉之美,洋溢着无拘无束的浪漫情怀。顾恺之画论形成的原因是( )

A. 儒家思想失去正统地位 B,受佛教众生平等的影响

C. 门阀政治使得阶层固化 D. 受魏晋玄学思潮的启发

29.(原创)唐都长安,是举世闻名的国际大都会,当时居住在长安城的外来居民有粟特人、大食人、波斯人和天竺人等。粟特人带来了深受中原人喜爱的音乐舞蹈:胡腾舞、柘枝舞、胡旋舞;波斯人带来了自己的信仰和宗教(袄教);来自天竺的瞿昙悉达把印度的《九执历》翻译成中文。这些现象反映出唐朝( )

A. 对外政策较开明 B. 中央集权得到加强

C. 形成中华文化圈 D. 文化遥遥领先世界

30.(原创)某书体之美概以十点:“点划飞动,笔情墨趣,结体多变, 章法生动,线条优美,血脉连通,气韵天成,转化跌宕,气势磅礴, 奇逸潇洒。”下列书法作品中,符合这一特点的是( )

A B C D

第 Ⅱ卷( 非选择题 共 40 分)

二、材料分析题(共2题, 31题24分,32题16分, 共 40分)

31. (原创)阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一 西周时期,宗族和国家合一,宗族既是血缘单位,也是政治单位、军事单位和经济单位。在这种宗族社会体制下,只能是世族世官制,国家权力按照宗族地位的高低进行分配,政府职位由各级宗族主即族长世袭担任,权力大小和贵族身份的高低相对应,国家要职只能在具有同等任职资格的几个贵族之间比较选择. 官僚只是贵族的附属体,是为贵族和贵族政治服务的。

————张岂之《中国历史. 先秦卷》

材料二 进入春秋时代,社会政治体制和经济关系发生了深刻的变化。诸侯国之间连绵不断的兼并战争,各国内部愈演愈烈的宗族倾轧,导致了大批宗族的消亡,宗族统治随之土崩瓦解,新型的官僚政治体制应运而生。社会生产力的进步,使个体生产成为可能,一家一户的个体经济日益发展并最终脱离了宗族的束缚,由隶属于宗族的家室逐渐变为依附于国家的编户齐民。连绵不断的外部战争和错综复杂的外交关系,以及土地分配,工商管理,赋税征收等繁杂的经济事务. 都需要国家处理和应付。这种需要既促进了国家机器的迅速发展,也促使了官僚集团的产生。

———张岂之《中国历史. 先秦卷》

材料三 秦朝、汉朝、唐朝中央官制图

材料四 唐代针对九品中正制把人才选拔局限于门第的弊端,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,既不需要地方长官察举,更不需中正评定;把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。

————钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一,指出西周实行的选官制度,并归纳其特点。(6分)

(2)根据材料二,概括官僚政治产生的条件。(6分)

(3)根据材料三,指出图一、图二、图三反映的中央官制,归纳中央官制演变的实质。(5分)

(4)根据材料四并结合所学知识,指出“这制度”是何选官制度,分析其意义。(7分)

32.(原创)阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 春秋时代社会剧烈变动,各派政治力量大分化大改组,社会中不尽如人意的弊端暴露无遗,思想家们力图提出稳定社会和安抚人心的原则,出于对现实的不满,他们不是向前看而是向后看,复古与怀旧成为一股思潮,孔子便是这种思潮的代表。

———樊树志《国史概要》

材料二 汉初奉行黄老思想,无为而治,最大的贡献是培养国力,但不适合于统一大帝国的治理。为了从意识形态方面维护中央集权体制,汉武帝采纳儒家出身的官僚建议,罢黜百家,独尊儒术。

————樊树志《国史概要》

材料三 当历史向前演进,有识之士不能不想到,本土思想与佛教相比, 自身有一些弱点、不足,例如. 佛教讲祖统,禅宗最讲祖师法裔继承关系,而中国儒家没有这样的统绪。中国儒家谈“人道”,着重于人的道德实践,但缺少应有的抽象哲学理论。

————张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子提出的“稳定社会和安抚人心的原则”有哪些,分析其思想遭到冷落的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西汉治国思想变化的原因,并简要评价这一变化。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出儒家思想存在的缺陷,儒学家如何解决这一问题。(4分)

重庆市七校2023-2024学年高一上学期期中联考

历 史 答案

1—5: CCACD 6—10: ACAAC 11—15: BBCDA

16—20: CCDBD 21—25: BCDAC 26—30: BCDAA

31.【答案】

(1) 选官制度:世官制(世卿世禄制)。(2分)

特点:官职世袭; 按血缘身份高低分配权力; 贵族执掌政权;官僚为贵族政治服务。

(4分, 1点2分, 第一点必答)

(2)条件:诸侯国间战争频繁,大批宗族消亡; 生产力进步,个体经济发展;处理复杂的外交关系与经济事务的需求。(6分, 1点2分)

(3)中央官制:图一 三公九卿制; 图二 中外朝制度; 图三 三省六部制(3分)

实质:君主专制逐渐加强(相权逐渐削弱、皇权逐渐加强)(2分)

(4) 选官制度: 科举制(1分)

意义:促进阶层流动,扩大统治基础; 选官权收归中央,加强中央集权; 把读书、考试、做官结合起来,提高官员文化素质; 推动教育发展,助推社会形成重学风气。

(6分, 1点2分, 前2点必答, 其他言之有理回答酌情给分)

32.【答案】

(1)原则:仁者爱人;为政以德;克己复礼(4分, 回答2点即可; 回答仁、礼亦给4分)

原因:不适应春秋时期社会大动荡、大变革的形势。(2分)

(2)原因:加强大一统帝国治理的需要(加强中央集权体制的需要)(2分)

评价:有助于加强中央集权,维护国家统一,塑造民族共同心理; 不利于学术思想的自由发展(4分,1点2分, 弊端必答)

(3)缺陷: 缺乏祖统; 缺乏抽象哲学理论(2分, 1 点 1 分)

解决:韩愈继承孔孟儒学,复兴儒学;融合佛道相关理论 (答到佛道融合就给2分)

历 史 试题

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1. 答题前,务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡规定的位置上。

2. 答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

3. 答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4. 考试结束后,将答题卷交回。

第Ⅰ卷( 选择题 共60分)

一、选择题(本题共 30 小题,每题2 分, 共60分)

1.(原创)下图为浙江良渚古城遗址示意图,据此推之,该时期( )

A. 以水稻为主要作物 B. 国家形态正式形成

(C) 阶级分化较为明显 D. 青铜铸造业较发达

2.(原创)商代的王位继承以兄终弟及为主,父死子继为辅。西周王位由嫡长子继承,如果没有嫡长子或太子早死,则根据长幼、品德等条件在其他王子中选择,或通过占卜决断,这种变通的方法是嫡长子继承制的补充。商周王位继承制度的变革本质上反映了( )

A. 家与国开始结合 B. 王位世袭制取代禅让制

C. 王权加强的趋势 D. 中央集权制的逐渐加强

3.(原创)《诗经》中有许多西周时期的诗篇,其中有不少农事诗,涉及到农业生产的许多方面。《周礼》的地官部分多是掌管社会经济的职官,其中主管农业生产的有小司徒、载师、司稼、稻人、草人、遂人、场人、廪人、仓人等。这反映出( )

A. 西周统治者较重视农业 B. 西周农业实行集体耕作

C. 西周土地可以转让买卖 D. 西周农业生产技术进步

4.(原创)周公教导成王,要以前代贤王和文王为榜样,“爰知小人之依,能保惠于庶民”,“怀保小民, 惠鲜鳏寡”,就是说, 要了解百姓的痛苦, 能安定百姓, 爱护百姓,关心孤苦无依的弱者。这一思想( )

A. 直接推动孔子创立儒家学派 B. 被历代封建王朝所继承

C. 启迪了后来的人本主义思想 D、是原始民主传统的体现

5.(原创)三桓,鲁国公族季氏、叔氏、孟氏三家。“哀公患三桓,将欲因诸侯以劫之”,“三桓攻公, 公奔于卫”; “悼公之时, 三桓胜, 鲁如小候, 卑于三桓之家”, 至此, 三桓完全控制了鲁国。这一现象反映了( )

A. 君主专制遭到破坏 B. 大夫专权成为趋势

C. 地方诸侯势力坐大 D. 分封制度受到冲击

6.(原创)战国时期,通过游说自荐而成为高官者不胜枚举,比如:商鞅游说秦孝公,行变法而主秦政;邹忌以鼓琴说齐威王以治国之道,“三月而受相印”;虞卿说赵孝成王,“一见赐黄金百镒, 白璧一双;再见为赵上卿”;苏秦、 张仪纵横游说, 兼任数国卿相。这一现象 ( )

A. 冲击了贵族政治 B. 推动法家思想成为统治思想

C. 促进了私学兴起 D. 标志官僚政治得以正式确立

7. (原创)战国时期,魏国设西河郡与上郡,防御秦国;赵设云中、雁门、代郡, 以防御林胡、楼烦;燕设上谷、渔阳、右北平、辽西等郡,以防御东胡;秦设陇西、北地两郡,以防御戎族;楚设巫郡、黔中郡,以防御南方部族。材料表明,战国时期的郡( )

A. 主要服务于边疆开发 B. 都是为防御少数民族的进攻

C. 带有浓厚的军事色彩 D. 推动了大一统国家巩固发展

8.(原创)战国时期,农作物产量大大提高,当时一个成年男劳动力种田百亩,岁收粮食150石,可养活五口之家。除口粮和租税外,可剩余 35石粮食用来换取其他必需品,商品粮食约占产量的 1/5。材料说明( )

A. 农业发展推动商品交换发展 B. 战国商业高度繁荣

C. 铁犁牛耕助推农业生产进步 D. 重农抑商取得成效

9.(原创)下图为战国时期楚国货币,在今山东、陕西、河南均有发现,这一现象说明( )

A. 区域间存在经济交流 B. 楚国被各诸侯国攻破

C. 楚国商品经济较发达 D. 重农抑商政策未实施

10.(原创)春秋时期的城市,基本都是政治中心,无论是诸侯国的都还是卿大夫的邑,城市主要居民还是贵族和国人。战国时期的城市,市场成为城市不可缺少的一部分。“面朝后市”成为城市的统一规格。这一变化说明( )

A. 战国城市商业高度发达 B. 战国城市以经济职能为主

C. 战国城市经济职能发展 D. 农业发展推动了商业繁荣

11.(原创)观察下图,践行了此教育理念的是( )

A. 因材施教 B. 有教无类 C. 崇德尚贤 D. 学思结合

12. (原创)战国时期,某学派主张“治世不一道,便国不法古, 当时而立法, 因事而制礼”。该学派推崇的治国理念是( )

A. 君舟民水 B. 中央集权 C. 无为而治 D. 兼爱非攻

13. (原创)观察下表,据此推之,秦统一天下的原因是( )

名字 国别 名字 国别 名字 国别

商鞅 卫国人 张仪 魏国人 魏章 魏国人

甘茂 楚国人 魏冉 楚国人 白起 楚国人

蒙骜 齐国人 魏缭 魏国人 李冰 赵国人

吕不韦 卫国人 李斯 楚国人 郑国 韩国人

注:以上人物都在秦国受到重用

A. 军事人才相当充足 B. 文化教育发达

C 实施广纳贤才政策 D. 吏治较为清明

14.(原创)下图为秦朝道路示意图,这些道路建设的目的是( )

A. 防范北方匈奴威胁 B. 加强对西南地区的控制

C. 促进岭南地区开发 D. 推动大一统国家的巩固

15.(原创)秦王朝肆意征发军役,北敌匈奴,南戍五岭。当时丁男被甲出征,丁女转输军粮,远戍者战死于边地,转输者僵仆于道路。征发军役徭役如此严酷,致使所余从事正常生产的丁壮已极其有限。由此推之,秦朝灭亡在于( )

A. 阶级矛盾的激化 B. 万里长城的修筑

C. 制度建设不合理 D. 关东六国的反抗

16.(原创)中央集权是中国古代国家治理的重要原则,汉武帝为加强中央集权,采取的措施是 ( )

A. 北击匈奴 B. 推行郡国并行制

C 设立刺史 D. 开辟丝绸之路

17.(原创)汉武帝时代,进行了一系列经济改革,包括改革币制、盐铁官营、均输平准等。这些改革( )

A. 解决了汉初遗留下的王国问题

B. 有利于推动民间工商业发展

C. 强化了大一统王朝的经济基础

D. 践行了道家无为而治的理念

18.(原创)据史书记载,东汉时期的豪强田庄:“广起庐舍,高楼连阁,波陂灌注,竹木成林,六畜放牧,鱼赢梨果,檀棘桑麻,闭门成市,兵弩器械, 资至百万。其兴工造作, 为无穷之功, 巧不可言”,其主人有“富拟封君”的地位。这一局面( )

A. 促进了地方经济发展 B. 推动均田制走向瓦解

C. 增强了地方诸侯力量 D,不利于中央集权加强

19.(原创)东晋、南朝门阀政治下,高级士族凭门第而不必凭才能就可以成为高官,于是沉湎于清闲、放荡的生活,而不关心政治,拒绝担任繁杂而辛苦的官职,特别是军职,政治、军事才能日趋削弱。这一现象客观上( )

A. 成为维护士族特权的工具 B. 助推了庶族地主崛起

C. 推动了九品中正制的实施 D. 推动了专制皇权强化

20.(原创)东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。手工业方面,纺织、陶瓷、造纸等行业都有显著进步。这一现象出现的重要原因是( )

A. 南方经济得到发展 B. 曲辕犁的使用与推广

C. 均田制的有效推行 D. 南方统治者政策支持

21.(原创)十六国时期,羯人石勒建立后赵,他重用“博涉经史”的汉人张宾为谋主,言听计从,他下令胡人不准欺凌衣冠华族(汉人),派人到各地劝课农桑; 他设立太学和郡国学,培养包括胡羯将领子弟在内的人才,还立了秀才、孝廉试经之制,提倡儒学。这些措施( )

A. 促使儒学取得正统地位 B. 推动了民族交融的进程

C. 消除了民族之间的差异 D. 推动了察举制走向完善

22.(原创)下图为隋朝大运河示意图,由此推之,下列说法正确的是( )

A. 经济重心已转到江南地区 B. 主要目的是军事需要

C. 推动了运河沿岸城市发展 D. 直接导致了隋朝灭亡

23.(原创)唐朝元和年间,李愬雪夜下蔡州,活捉淮西节度使吴元济,平定了淮西之乱;随后,朝廷又平定了淄清镇李师道叛乱;接着,朝廷又采取分割强藩大镇的方法来削弱藩镇。这些举措( )

A. 铲除了藩镇割据的基础

B. 有利于加强边疆地区治理

C. 得益于租庸调制的实施

D. 一定程度加强了中央集权

24.(原创)九品中正制下,中正综合家世与行状,把士人分为九等,以备选用。但中正只有品评权,没有任命权,只是把自己的品评意见提交给政府,作为政府用人的依据。而政府虽有任用权,却必须根据中正的评定来任免官员,不得擅自做主。中正同掌握用人权的政府长官互相牵制,谁也不能擅权。这一制度设计( )

A. 有利于遏制地方势力集团发展

B. 彻底根除察举制存在的弊端

C. 便利了庶族地主执掌国家政权

D. 标志古代选官制度走向成熟

25.(原创)唐朝时期,出现了牛李朋党之争,李党代表李德裕提出朝廷显官须由公卿子弟担任,理由是其自小就熟悉官僚机构的运作方式,在处理政务方面能力要强于寒士及第者。这从侧面反映出( )

A 科举制不重才学 B. 科举制重才轻品

C. 科举制还需完善 D. 科举制禁锢思想

26.(原创)两税法最基本的特点是征收对象的相对广泛性与稳定性,改变了租庸调制下赋役征收对象狭窄并且极不稳定的状况。这有助于( )

A. 放松政府对老百姓的人身控制 B. 加强中央经济实力

C. 缓和地主阶级与农民阶级矛盾 D. 削弱地方长官特权

27.(原创)东晋后期,由于佛寺的大量修建,僧侣人数的迅速增加以及官府的土地赏赐与信徒的宅舍土地施舍日多,“寺庄”、“寺户”等相继出现,寺院地主大土地所有制初步形成。南朝时寺院地主经济得到进一步发展。这一局面带来的影响是( )

A.)动摇儒学正统地位 B. 均田制遭到破坏

C. 减少政府财政收入 D. 租调制无法维持

28.(原创)东晋顾恺之是中国艺术史上第一位画论与画作兼有传世的画家,其所提出的传神论、以形写神、迁想妙得等思想,被艺术家们奉为创作与品评的准则。他的《洛神赋图》再现了洛神飘逸委婉之美,洋溢着无拘无束的浪漫情怀。顾恺之画论形成的原因是( )

A. 儒家思想失去正统地位 B,受佛教众生平等的影响

C. 门阀政治使得阶层固化 D. 受魏晋玄学思潮的启发

29.(原创)唐都长安,是举世闻名的国际大都会,当时居住在长安城的外来居民有粟特人、大食人、波斯人和天竺人等。粟特人带来了深受中原人喜爱的音乐舞蹈:胡腾舞、柘枝舞、胡旋舞;波斯人带来了自己的信仰和宗教(袄教);来自天竺的瞿昙悉达把印度的《九执历》翻译成中文。这些现象反映出唐朝( )

A. 对外政策较开明 B. 中央集权得到加强

C. 形成中华文化圈 D. 文化遥遥领先世界

30.(原创)某书体之美概以十点:“点划飞动,笔情墨趣,结体多变, 章法生动,线条优美,血脉连通,气韵天成,转化跌宕,气势磅礴, 奇逸潇洒。”下列书法作品中,符合这一特点的是( )

A B C D

第 Ⅱ卷( 非选择题 共 40 分)

二、材料分析题(共2题, 31题24分,32题16分, 共 40分)

31. (原创)阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一 西周时期,宗族和国家合一,宗族既是血缘单位,也是政治单位、军事单位和经济单位。在这种宗族社会体制下,只能是世族世官制,国家权力按照宗族地位的高低进行分配,政府职位由各级宗族主即族长世袭担任,权力大小和贵族身份的高低相对应,国家要职只能在具有同等任职资格的几个贵族之间比较选择. 官僚只是贵族的附属体,是为贵族和贵族政治服务的。

————张岂之《中国历史. 先秦卷》

材料二 进入春秋时代,社会政治体制和经济关系发生了深刻的变化。诸侯国之间连绵不断的兼并战争,各国内部愈演愈烈的宗族倾轧,导致了大批宗族的消亡,宗族统治随之土崩瓦解,新型的官僚政治体制应运而生。社会生产力的进步,使个体生产成为可能,一家一户的个体经济日益发展并最终脱离了宗族的束缚,由隶属于宗族的家室逐渐变为依附于国家的编户齐民。连绵不断的外部战争和错综复杂的外交关系,以及土地分配,工商管理,赋税征收等繁杂的经济事务. 都需要国家处理和应付。这种需要既促进了国家机器的迅速发展,也促使了官僚集团的产生。

———张岂之《中国历史. 先秦卷》

材料三 秦朝、汉朝、唐朝中央官制图

材料四 唐代针对九品中正制把人才选拔局限于门第的弊端,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,既不需要地方长官察举,更不需中正评定;把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。

————钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一,指出西周实行的选官制度,并归纳其特点。(6分)

(2)根据材料二,概括官僚政治产生的条件。(6分)

(3)根据材料三,指出图一、图二、图三反映的中央官制,归纳中央官制演变的实质。(5分)

(4)根据材料四并结合所学知识,指出“这制度”是何选官制度,分析其意义。(7分)

32.(原创)阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 春秋时代社会剧烈变动,各派政治力量大分化大改组,社会中不尽如人意的弊端暴露无遗,思想家们力图提出稳定社会和安抚人心的原则,出于对现实的不满,他们不是向前看而是向后看,复古与怀旧成为一股思潮,孔子便是这种思潮的代表。

———樊树志《国史概要》

材料二 汉初奉行黄老思想,无为而治,最大的贡献是培养国力,但不适合于统一大帝国的治理。为了从意识形态方面维护中央集权体制,汉武帝采纳儒家出身的官僚建议,罢黜百家,独尊儒术。

————樊树志《国史概要》

材料三 当历史向前演进,有识之士不能不想到,本土思想与佛教相比, 自身有一些弱点、不足,例如. 佛教讲祖统,禅宗最讲祖师法裔继承关系,而中国儒家没有这样的统绪。中国儒家谈“人道”,着重于人的道德实践,但缺少应有的抽象哲学理论。

————张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子提出的“稳定社会和安抚人心的原则”有哪些,分析其思想遭到冷落的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西汉治国思想变化的原因,并简要评价这一变化。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出儒家思想存在的缺陷,儒学家如何解决这一问题。(4分)

重庆市七校2023-2024学年高一上学期期中联考

历 史 答案

1—5: CCACD 6—10: ACAAC 11—15: BBCDA

16—20: CCDBD 21—25: BCDAC 26—30: BCDAA

31.【答案】

(1) 选官制度:世官制(世卿世禄制)。(2分)

特点:官职世袭; 按血缘身份高低分配权力; 贵族执掌政权;官僚为贵族政治服务。

(4分, 1点2分, 第一点必答)

(2)条件:诸侯国间战争频繁,大批宗族消亡; 生产力进步,个体经济发展;处理复杂的外交关系与经济事务的需求。(6分, 1点2分)

(3)中央官制:图一 三公九卿制; 图二 中外朝制度; 图三 三省六部制(3分)

实质:君主专制逐渐加强(相权逐渐削弱、皇权逐渐加强)(2分)

(4) 选官制度: 科举制(1分)

意义:促进阶层流动,扩大统治基础; 选官权收归中央,加强中央集权; 把读书、考试、做官结合起来,提高官员文化素质; 推动教育发展,助推社会形成重学风气。

(6分, 1点2分, 前2点必答, 其他言之有理回答酌情给分)

32.【答案】

(1)原则:仁者爱人;为政以德;克己复礼(4分, 回答2点即可; 回答仁、礼亦给4分)

原因:不适应春秋时期社会大动荡、大变革的形势。(2分)

(2)原因:加强大一统帝国治理的需要(加强中央集权体制的需要)(2分)

评价:有助于加强中央集权,维护国家统一,塑造民族共同心理; 不利于学术思想的自由发展(4分,1点2分, 弊端必答)

(3)缺陷: 缺乏祖统; 缺乏抽象哲学理论(2分, 1 点 1 分)

解决:韩愈继承孔孟儒学,复兴儒学;融合佛道相关理论 (答到佛道融合就给2分)

同课章节目录