4.3 影响气候的主要因素(第2课时)课时设计+作业--【大单元教学】七年级地理上册大单元备课资源包(湘教版)

文档属性

| 名称 | 4.3 影响气候的主要因素(第2课时)课时设计+作业--【大单元教学】七年级地理上册大单元备课资源包(湘教版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

课时设计

主题三 影响气候的主要因素(第2课时)

课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课

教学内容分析 “影响气候的主要因素”第2课时,教材从海陆分布、地形地势和人类活动等方面,介绍了影响气候的主要因素,使学生对气候的形成有一个较为系统的、科学的认识,并为下一节世界主要气候类型的学习打好基础,能对具体区域的气候特点的形成做出科学的解释。

学习者分析 完成第1课时,地球运动与气候主要影响气候因素是纬度因素,在第二节气温和降水已经接触到海陆位置、地形地势对气候的影响,人类活动影响气候就在学生的身边,所以第二课时学习是比较轻松,容易理解接受的。

学习目标确定 1.知道并能简单分析海陆分布对气温变化的影响。 2.能举例说明地形对气温和降水的影响。 3.认识人类活动对气候状况产生深刻的影响,树立气候变化的全球观念及关心环境从我做起的情感、态度、价值观。

学习评价设计 1.夏季时,陆地气温高还是水里气温高?为何出现这种现象? 2.一年中,陆地上哪个月份最热,哪个月份最冷? 3.海陆位置如何影响气候? 4.地形、地势如何影响气候? 5.人类活动如何影响气候?

学习活动设计

任务一:夏季陆地气温为什么比海洋气温高?

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

生活发现 1.夏季,为什么在水中感到凉爽? 2.同一时刻,为什么海水和沙子的温度不一样? 讨论: 1.利用已学习的知识解释为什么夏季陆地气温高于海洋。 (这是因为海水与沙子的比热容不同,在相同条件下,比热容越大,升温慢,降温也慢。海水的比热容比沙子的大。 综合思维训练。(满分10分) 结合生活和第二节所学的知识,能够大致解释夏季海陆气温差异的原因(10分)

任务二:海陆分布对气温的影响

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

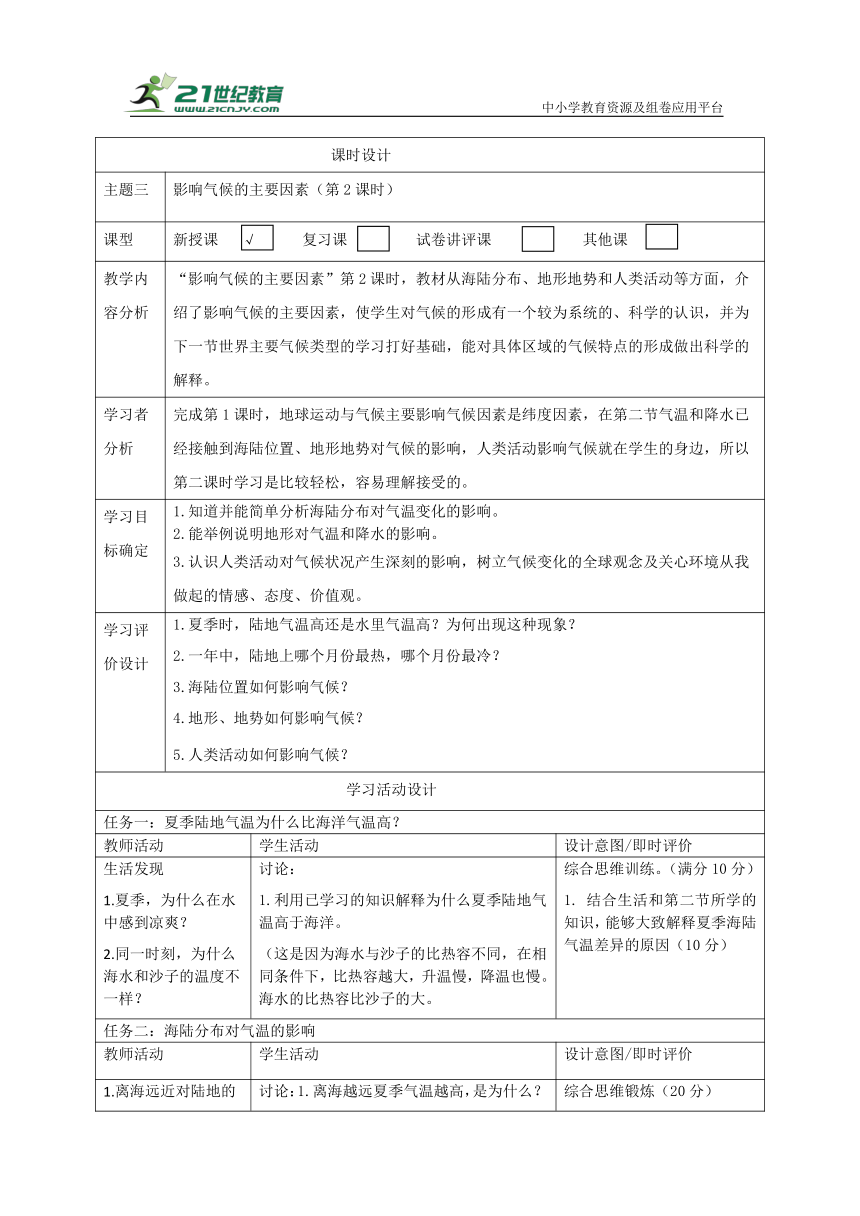

1.离海远近对陆地的气温有什么影响? 2.推测。一年中陆地最高温7月,最低温1月,海洋最高气温和最低气温是几月? 讨论:1.离海越远夏季气温越高,是为什么?(离海越远,受海洋影响越来越小,陆地气温越高,早晚温差越大。) 2.讨论得出8月和2月。(海陆热力性质) 综合思维锻炼(20分) 1.能够说出同纬度地区的陆地和海洋相比较,夏季海洋气温低,陆地气温高;冬季则相反(10分) 2能够回答海洋一年中最高温和最低温的月份(10分)

任务三:海陆分布对降水的影响

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

1.离海洋越远降水会越多还是越少? 2.一般来说,濒临海洋的地方气候湿润,但也有的地方不是这样的。如非洲撒哈拉西海岸、澳大利亚西海岸……。这是为什么呢? 讨论得出结论:1.亚欧大陆的沿海降水多,内陆降水少。 2.通过讨论,阅读课本。风是从大陆吹向海洋。 培养读图分析能力。(满分20分) 通过读图可以得出沿海地区降水多(10分) 2.通过合作得出当地的盛行风是从大陆吹向海洋,海洋水汽很少进入陆地。(10分)

任务四:地形地势对气温、降水的影响

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

1、赤道附近会有雪吗?为什么? 安第斯山脉的西侧为何比东侧降水多? 自主回答。有。海拔越高气温越低。 讨论:利用降水类型所学知识解释。西侧为迎风坡降水多,东侧为背风坡降水少。 对所学知识综合分析。(满分20分) 1.能够回答海拔影响气温的原因和结论。(10分) 2.能够利用所学回答安第斯山脉西侧降水比东侧多(10分)

任务五:人类活动对气温和降水的影响

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

1.哪些改变地表状况的现象可以改善气候? 2.哪些改变地表状况的现象会使气候变差? 3.所学知识分析全球变暖的原因、影响及对策。 学生讨论:1.人工造林、修建水库和灌溉工程,可以使局部地区气候有所改善。 2.如果任意砍伐森林;生产、生活过程中排放的二氧化碳等温室气体。 3.原因:人类大量排放温室气体、砍伐森林。 影响:两极冰川融化,海平面上升,沿海低地被淹,全球气候异常。 对策:使用清洁能源、保护雨林、绿色出行等。 综合思维和语言表达训练(满分30分) 能够说出通过改变地表而改善环境的每一项得10分。 举例说出是环境变坏的人类活动10分。 3.能够分析出全球气候变暖的原因、影响和对策(10分)

本节课评价等级 及格 良好 优秀

累计总分(100分) 60——70 71——80 81——100

拓展学习设计: 通过查阅资料,新疆气候,气温和降水如何?为什么? 能够查阅资料,利用所学解释新疆离海远,受陆地影响大,吸热快,散热也快,所以昼夜温差大,年温差大;离海远,海洋水汽难以达到,降水少,年降水量少(10分)

板书设计

课时作业 附课后作业 课后作业附评价量表

教学反思与改进 本课时比第1课时容易理解,学生学习比较轻松。通过前面几节课的学习,海陆性质不同和地势对气候的影响已经多次提到,学生比较容易概括归纳用原理解释原因。人类活动交通出行——增温影响气候学生感受很深。整节课学生轻松愉悦。

4.3影响气候的主要因素(第2课时) 课时作业

一、选择题(每题2分,共30分)

1.(2023上·重庆潼南·八年级校联考期中)下列影响气候的主要因素,正确的是( )

A.青藏高原纬度较低,但是气候寒冷——纬度因素

B.海南岛终年如夏,降水多;黑龙江冬季漫长,多冰雪——地形因素

C.新疆塔里木盆地气候干燥,同纬度的北京气候比较湿润——海陆因素

D.乌鲁木齐夏天比青岛热——纬度因素

【答案】C

【详解】青藏高原海拔高,气温低是由于地形因素的影响,A错误;海南岛位于低纬度地区,终年如夏,降水多;黑龙江位于中纬度地区,冬季漫长,多冰雪,是纬度因素的影响,B错误;新疆塔里木盆地深居内陆,气候干燥,同纬度的北京气候比较湿润,是海陆因素的影响,C正确;乌鲁木齐纬度高于青岛,但夏天比青岛热是因为海陆因素:乌鲁木齐深居大陆内部,受大陆影响显著,青岛为海滨城市,受海洋影响显著。夏季,海水升温比陆地慢,受海陆影响,沿海地区夏季气温比内陆低,D错误。故选C。

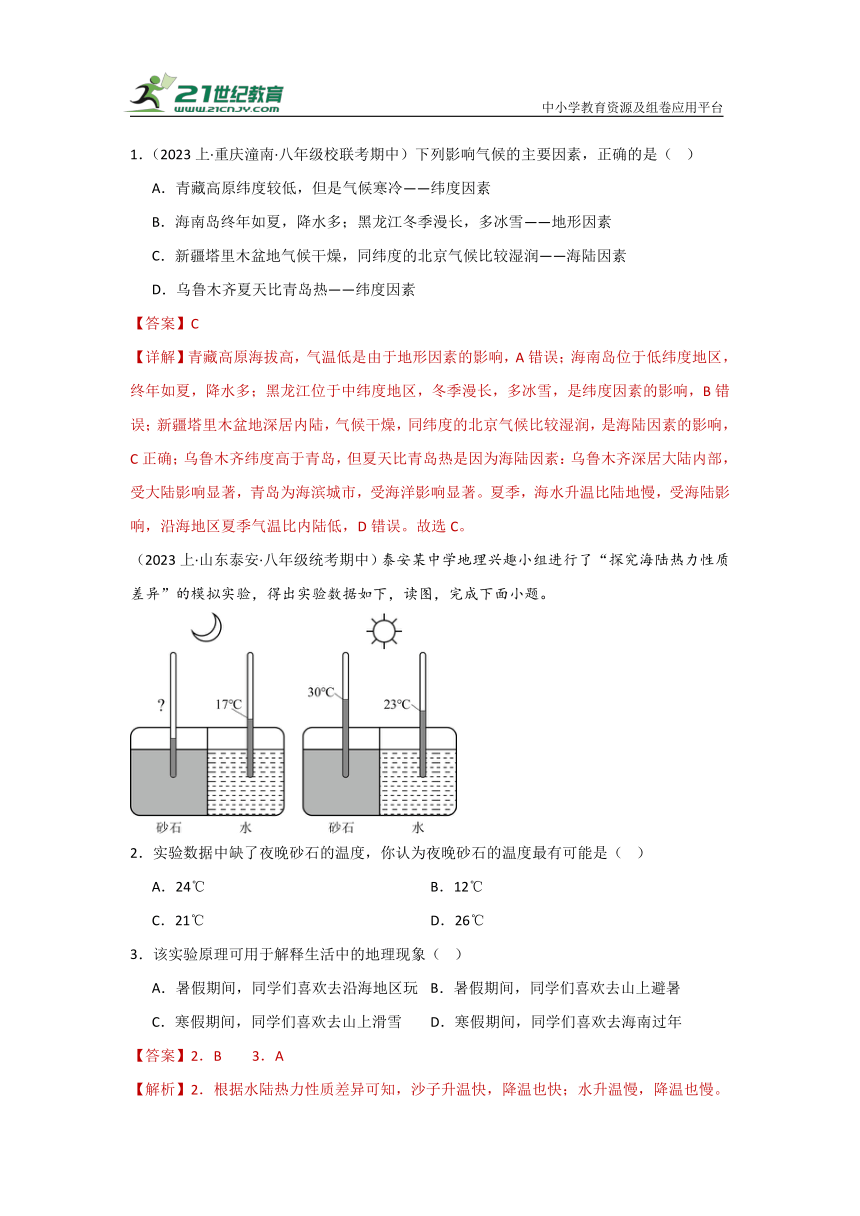

(2023上·山东泰安·八年级统考期中)泰安某中学地理兴趣小组进行了“探究海陆热力性质差异”的模拟实验,得出实验数据如下,读图,完成下面小题。

2.实验数据中缺了夜晚砂石的温度,你认为夜晚砂石的温度最有可能是( )

A.24℃ B.12℃

C.21℃ D.26℃

3.该实验原理可用于解释生活中的地理现象( )

A.暑假期间,同学们喜欢去沿海地区玩 B.暑假期间,同学们喜欢去山上避暑

C.寒假期间,同学们喜欢去山上滑雪 D.寒假期间,同学们喜欢去海南过年

【答案】2.B 3.A

【解析】2.根据水陆热力性质差异可知,沙子升温快,降温也快;水升温慢,降温也慢。读图可知,白天沙温度为30℃,水的温度为23℃;晚上水的温度为17℃,沙的温度要比水的温度低,题干中只有12℃的气温低于17℃,故选B。

3.同纬度地区,夏季陆地气温高,海洋气温低,冬季陆地气温低,海洋气温高,因此可以解释暑假期间,同学们喜欢去沿海地区玩,这是因为暑假陆地炎热,而海边较为凉爽,A正确;暑假期间,同学们喜欢去山上避暑是海拔对气温的影响,B错误;寒假期间,同学们喜欢去山上滑雪是气温对降水形式的影响,C错误;寒假期间,同学们喜欢去海南过年是纬度对气温的影响,D错误。故选A。

【点睛】同纬度的海洋和陆地气温变化规律:夏季(白天)陆地气温高,升温快;海洋气温低,升温慢。冬季(夜晚)陆地气温低,降温快;海洋气温高,降温慢。

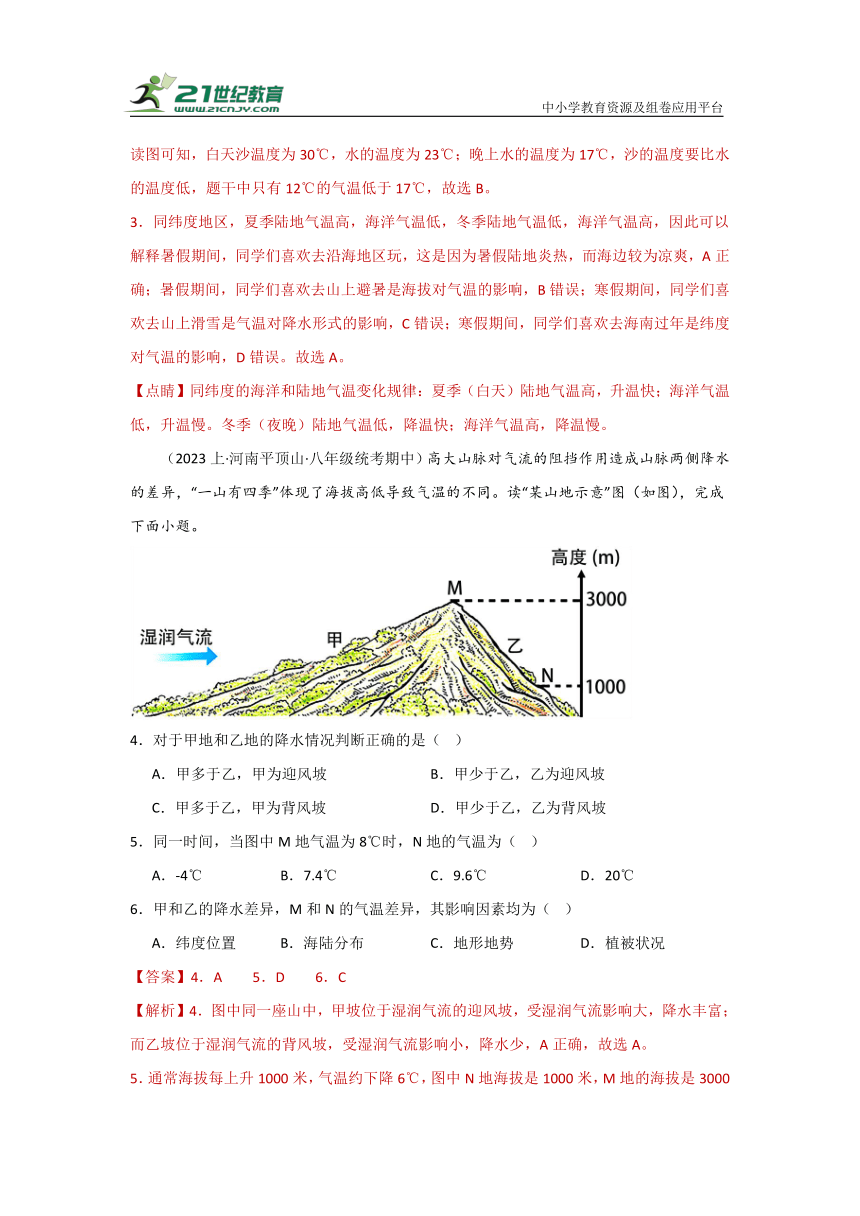

(2023上·河南平顶山·八年级统考期中)高大山脉对气流的阻挡作用造成山脉两侧降水的差异,“一山有四季”体现了海拔高低导致气温的不同。读“某山地示意”图(如图),完成下面小题。

4.对于甲地和乙地的降水情况判断正确的是( )

A.甲多于乙,甲为迎风坡 B.甲少于乙,乙为迎风坡

C.甲多于乙,甲为背风坡 D.甲少于乙,乙为背风坡

5.同一时间,当图中M地气温为8℃时,N地的气温为( )

A.-4℃ B.7.4℃ C.9.6℃ D.20℃

6.甲和乙的降水差异,M和N的气温差异,其影响因素均为( )

A.纬度位置 B.海陆分布 C.地形地势 D.植被状况

【答案】4.A 5.D 6.C

【解析】4.图中同一座山中,甲坡位于湿润气流的迎风坡,受湿润气流影响大,降水丰富;而乙坡位于湿润气流的背风坡,受湿润气流影响小,降水少,A正确,故选A。

5.通常海拔每上升1000米,气温约下降6℃,图中N地海拔是1000米,M地的海拔是3000米,两地相对高度是2000米,气温相差12℃,当M地是8℃时,N地气温要比M地高12℃,是20℃,D正确,故选D。

6.由图可知,甲位于迎风坡降水多,乙位于背风坡降水少;M的海拔较高,气温较低,因此甲和乙的降水差异,M和N的气温差异都受地形地势的影响。纬度因素、海陆分布和植被状况都不是造成甲和乙的降水差异、M和N气温差异的原因。C正确,故选C。

【点睛】一个地区气候的形成受到多种因素的影响,包括纬度位置、海陆位置、大气环流、地形、洋流等众多因素的因素,其中纬度是基础性的因素,通过热量带来决定气候类型是属于热带、亚热带、温带、亚寒带还是寒带气候。地形既会影响当地的降水,也会影响气温。

(2023上·河南周口·八年级校考期中)“碳中和”是指二氧化碳的排放量等于吸收量。2020年9月,习近平主席在第75届联合国大会上提出“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现‘碳中和’”。据此完成下面小题。

7.全球气候变暖主要是因为大量使用( )

A.核电、水电 B.化肥、农药 C.煤炭、石油 D.地热、风能

8.我国重视二氧化碳排放,采取有力的政策和措施努力实现“碳中和”,这主要是为了( )

A.减少全球贫困人口 B.应对全球气候变化

C.提高全球煤炭产量 D.推动全球防疫合作

【答案】7.C 8.B

【解析】7.全球气候变暖主要是因为大量使用煤炭、石油,排放了大量的二氧化碳导致全球气候变暖,气温上升,C正确;核电、水能、核电、风能等属于清洁能源,对空气污染较小,排除AD;化肥、农药等主要对土壤造成影响,导致肥力下降等,与全球气候变暖关系不大,排除B;故选C。

8.我国重视二氧化碳排放,采取有力的政策和措施努力实现“碳中和”,这主要是为了应对全球气候变化,减缓全球气候变暖的进程,B正确;实现“碳中和”无法减少全球贫困人口,排除A;与提高全球煤炭产量、推动防疫合作无关,排除CD;故选B。

【点睛】植树种草,保护森林有利于增加对二氧化碳的吸收,实现“碳中和”;多用一次性餐具,多用空调,多开车,会加剧二氧化碳的排放,加剧全球气候变暖,不利于实现“碳中和”。

(2023上·陕西西安·八年级西安市第八十三中学校考阶段练习)长津湖位于朝鲜东北部的盖马高原。读下图完成下面小题。

9.盖马高原上的长津湖,与地处华北平原的北京纬度相当,但冬季却比北京寒冷。造成这种差异的最主要因素是( )

A.纬度因素 B.海陆位置 C.地形因素 D.洋流因素

10.此次战役,中国人民志愿军遭受了极端的天气。下列天气符号中,能正确表示当时的是( )

A. B. C. D.

【答案】9.C 10.D

【解析】9.盖马高原上的长津湖,与华北平原的北京纬度相当,但冬季却比北京冷,造成这种差异的最主要因素是地形因素,长津湖位于高原上,海拔较高,气温低,北京位于华北平原,海拔低,气温相对高一些,C正确;与纬度因素 、洋流因素 、海陆位置关系不大,ABD错误。故选C。

10.读图,A是小雨;B是沙尘暴;C是台风;D是大雪;此次战役中,中国人民志愿军遭受的极端的灾害性天气是大雪,D正确,ABC错误,故选D。

【点睛】盖马高原北以鸭绿江与中国吉林省为邻,东、西、南三面为摩天岭、狼林山、赴战岭山脉环绕。平均海拔约1340米,称“朝鲜屋脊”,东高西低。

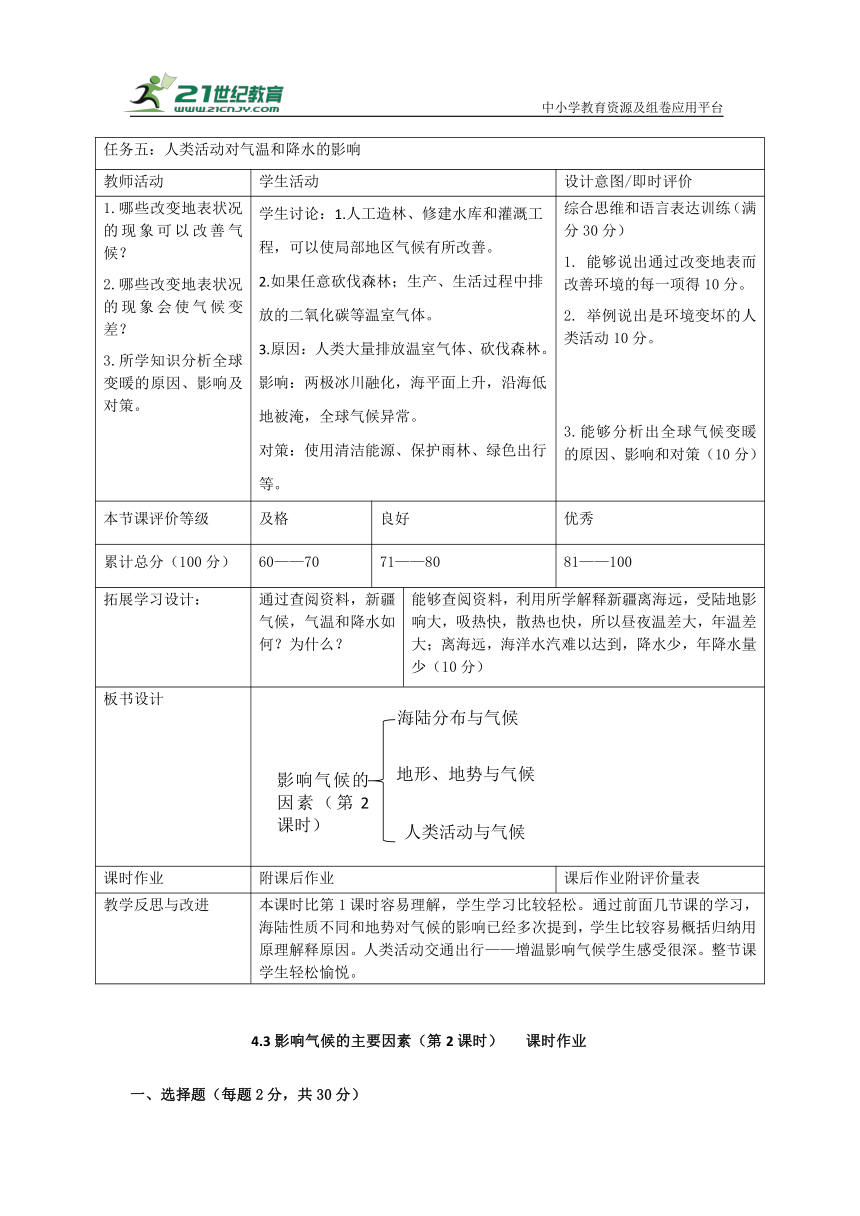

(2023上·七年级课时练习)人类活动与气候状况息息相关、相互影响。读城市热岛效应示意图,完成下面小题。

11.图中的气候特征体现为( )

A.气流均由郊区流向市区 B.市区气流上升易成云致雨

C.郊区平均气温高于市区 D.郊区气流上升降水丰富

12.城市产生热岛效应的原因可能为( )

A.人工造林,植树种草 B.修建水库和灌溉工程

C.人口稠密,工业集中 D.生产生活污水排放量大

【答案】11.B 12.C

【解析】11.由图可知,热气流由市区流向郊区,市区气流上升易成云致雨、市区降水丰富,郊区的平均气温低于市区,B正确,ACD错误,故选B。

12.热岛效应是由于城市中人口稠密、工业集中、排放的热气流过多导致,故C正确。植树种草和修建水库可以减缓热岛效应,不是由于污水排放导致,排除ABD,故选C。

【点睛】热岛效应是指当城市发展到一定规模,由于城市下垫面性质的改变、大气污染以及人工废热的排放等使城市温度明显高于郊区,形成类似高温孤岛的现象。

(2023·全国·八年级专题练习)长白山位于吉林省东南部,呈东北—西南走向,因其主峰白头山多白色浮石、积雪期长而得名。读长白山植被垂直变化示意图,完成下面小题。

13.长白山植被分布特点为( )

A.垂直变化明显 B.山顶主要为冰川

C.两侧分布海拔一致 D.阳坡植被种类多

14.影响山脉南北两侧植被分布海拔的主要原因是( )

A.气候变暖 B.水热差异 C.地形差异 D.土壤不同

15.长白山主峰白头山积雪期长的主要影响因素是( )

A.纬度位置 B.季风风向 C.海陆位置 D.地形地势

【答案】13.A 14.B 15.D

【解析】13.长白山植被随海拔高度变化出现明显变化,垂直变化明显,A正确;长白山山顶为高山苔原带,B错误;同一自然带南坡分布海拔大多高于北坡,C错误;阴阳两坡自然带数量一致,植被种类差异较小,D错误。所以选A。

14.长白山同一自然带南坡分布海拔大多高于北坡,主要原因是南坡为阳坡、夏季风迎风坡,热量、水分条件更好,B正确;气候变暖对于南北两侧的影响相同,A错误;图示没有反映山地南北两侧地形和土壤的差异,CD错误。所以选B。

15.长白山主峰白头山海拔较高,气温较低,积雪期较长,D正确,纬度位置、季风风向、海陆位置不是影响白头山积雪期长的主要因素,ABC错误。所以选D。

【点睛】随着海拔的上升,从山麓到山顶年平均气温逐渐降低,生长季节逐渐缩短,同时在一定海拔范围内随着降水量的增加,风速加大,辐射增强,土壤条件也发生相应的变化。在以上因素的综合作用下,植被表现为与等高线大致平行的条带状更替,称为植被的垂直地带性。山地植被垂直带的组合排列和更替的顺序形成一定的体系,称为植被垂直带谱。

二、解答题

16.(2023上·七年级课时练习)(地理实验)夏天站在陆地上感觉很热,水里气温相对较低,许多人喜欢通过游泳降温避暑。为了探究清楚其原因,小高在老师的指导下做了如下的实验,以探究海陆温度变化的差异。(每空2分,20分)

(1)未雨绸缪

清水,干沙土,型号相同的烧杯2个, 2支。

(2)事预则立

第一步:一个烧杯盛入3/4杯水,另一个烧杯放入相同体积的干沙土,在两个烧杯中各插入一支温度计,读出两支温度计的数值。再把它们同时置于太阳下照射2小时后,读出两支温度计的数值。

第二步:把两个烧杯同时移入室内,2小时后,再读出两支温度计的数值。

经过实验,温度计读数变化如下:

第三步:观察实验结果并记录

①比较沙土和水,在太阳下照射两小时后, (沙土或水)升温快。

②比较沙土和水,从室外移到室内两小时后, (沙土或水)降温快。

(3)盖棺定论

相同太阳辐射条件下,海洋和陆地表面温度的变化速度 (相同/不相同)。

(4)真知灼见

①陆地吸收(或放出)热量的速度比海洋吸收(或放出)热量的速度 ,所以陆地气温变化比海洋气温变化 。

②纬度相同的地方,夏季海洋气温 (低或高),陆地气温 (低或高),因此夏季人们会选择游泳来降温和避暑。

③北半球陆地最高月平均气温和最低月平均气温一般分别出现在 月、1月,北半球海洋最高月平均气温和最低月平均气温则分别出现在8月、 月。

【答案】(1)温度计

(2) 沙土 沙土

(3)不相同

(4) 快 快 低 高 7 2

【分析】本题以探究海陆温度变化的差异实验为材料,涉及沙土和水的吸热、放热,海洋和陆地表面温度的变化、北半球陆地最高月平均气温和最低月平均气温等知识点,考查学生读图能力和分析问题和解决问题的能力。

【详解】(1)读图可知,所需实验物品有清水,干沙土,型号相同的烧杯2个,温度计2支,是做实验的必备工具,烧杯两个、温度计两支才能分别测量、对比数据,便于探究。

(2)由材料分析,沙土和水初始温度一致,在太阳下照射2小时后,沙土的温度为18℃,高于水的温度15℃;移至室内2小时后,沙土的温度为6℃,低于水的温度8℃,故沙土温度变化速度比水快。

(3)在相同的太阳辐射条件下,陆地吸热、散热比海洋快,所以温度变化不同。

(4)由实验分析,①陆地吸收和放出热量的速度比海洋吸收和放出热量的速度快,所以陆地气温变化比海洋气温变化快。②纬度相同的地区,夏季海洋气温低,陆地气温高。③陆地气温变化快,北半球陆地最高月平均气温和最低月平均气温一般分别出现在7月、1月;海洋气温变化慢,北半球海洋最高月平均气温和最低月平均气温出现的月份比陆地相应推迟一个月,分别出现在8月、2月。

附:作业评价量表

等级 一般 良好 优秀

要求(满分50分) 30~35分 36~40分 41~50

课时设计

主题三 影响气候的主要因素(第2课时)

课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课

教学内容分析 “影响气候的主要因素”第2课时,教材从海陆分布、地形地势和人类活动等方面,介绍了影响气候的主要因素,使学生对气候的形成有一个较为系统的、科学的认识,并为下一节世界主要气候类型的学习打好基础,能对具体区域的气候特点的形成做出科学的解释。

学习者分析 完成第1课时,地球运动与气候主要影响气候因素是纬度因素,在第二节气温和降水已经接触到海陆位置、地形地势对气候的影响,人类活动影响气候就在学生的身边,所以第二课时学习是比较轻松,容易理解接受的。

学习目标确定 1.知道并能简单分析海陆分布对气温变化的影响。 2.能举例说明地形对气温和降水的影响。 3.认识人类活动对气候状况产生深刻的影响,树立气候变化的全球观念及关心环境从我做起的情感、态度、价值观。

学习评价设计 1.夏季时,陆地气温高还是水里气温高?为何出现这种现象? 2.一年中,陆地上哪个月份最热,哪个月份最冷? 3.海陆位置如何影响气候? 4.地形、地势如何影响气候? 5.人类活动如何影响气候?

学习活动设计

任务一:夏季陆地气温为什么比海洋气温高?

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

生活发现 1.夏季,为什么在水中感到凉爽? 2.同一时刻,为什么海水和沙子的温度不一样? 讨论: 1.利用已学习的知识解释为什么夏季陆地气温高于海洋。 (这是因为海水与沙子的比热容不同,在相同条件下,比热容越大,升温慢,降温也慢。海水的比热容比沙子的大。 综合思维训练。(满分10分) 结合生活和第二节所学的知识,能够大致解释夏季海陆气温差异的原因(10分)

任务二:海陆分布对气温的影响

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

1.离海远近对陆地的气温有什么影响? 2.推测。一年中陆地最高温7月,最低温1月,海洋最高气温和最低气温是几月? 讨论:1.离海越远夏季气温越高,是为什么?(离海越远,受海洋影响越来越小,陆地气温越高,早晚温差越大。) 2.讨论得出8月和2月。(海陆热力性质) 综合思维锻炼(20分) 1.能够说出同纬度地区的陆地和海洋相比较,夏季海洋气温低,陆地气温高;冬季则相反(10分) 2能够回答海洋一年中最高温和最低温的月份(10分)

任务三:海陆分布对降水的影响

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

1.离海洋越远降水会越多还是越少? 2.一般来说,濒临海洋的地方气候湿润,但也有的地方不是这样的。如非洲撒哈拉西海岸、澳大利亚西海岸……。这是为什么呢? 讨论得出结论:1.亚欧大陆的沿海降水多,内陆降水少。 2.通过讨论,阅读课本。风是从大陆吹向海洋。 培养读图分析能力。(满分20分) 通过读图可以得出沿海地区降水多(10分) 2.通过合作得出当地的盛行风是从大陆吹向海洋,海洋水汽很少进入陆地。(10分)

任务四:地形地势对气温、降水的影响

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

1、赤道附近会有雪吗?为什么? 安第斯山脉的西侧为何比东侧降水多? 自主回答。有。海拔越高气温越低。 讨论:利用降水类型所学知识解释。西侧为迎风坡降水多,东侧为背风坡降水少。 对所学知识综合分析。(满分20分) 1.能够回答海拔影响气温的原因和结论。(10分) 2.能够利用所学回答安第斯山脉西侧降水比东侧多(10分)

任务五:人类活动对气温和降水的影响

教师活动 学生活动 设计意图/即时评价

1.哪些改变地表状况的现象可以改善气候? 2.哪些改变地表状况的现象会使气候变差? 3.所学知识分析全球变暖的原因、影响及对策。 学生讨论:1.人工造林、修建水库和灌溉工程,可以使局部地区气候有所改善。 2.如果任意砍伐森林;生产、生活过程中排放的二氧化碳等温室气体。 3.原因:人类大量排放温室气体、砍伐森林。 影响:两极冰川融化,海平面上升,沿海低地被淹,全球气候异常。 对策:使用清洁能源、保护雨林、绿色出行等。 综合思维和语言表达训练(满分30分) 能够说出通过改变地表而改善环境的每一项得10分。 举例说出是环境变坏的人类活动10分。 3.能够分析出全球气候变暖的原因、影响和对策(10分)

本节课评价等级 及格 良好 优秀

累计总分(100分) 60——70 71——80 81——100

拓展学习设计: 通过查阅资料,新疆气候,气温和降水如何?为什么? 能够查阅资料,利用所学解释新疆离海远,受陆地影响大,吸热快,散热也快,所以昼夜温差大,年温差大;离海远,海洋水汽难以达到,降水少,年降水量少(10分)

板书设计

课时作业 附课后作业 课后作业附评价量表

教学反思与改进 本课时比第1课时容易理解,学生学习比较轻松。通过前面几节课的学习,海陆性质不同和地势对气候的影响已经多次提到,学生比较容易概括归纳用原理解释原因。人类活动交通出行——增温影响气候学生感受很深。整节课学生轻松愉悦。

4.3影响气候的主要因素(第2课时) 课时作业

一、选择题(每题2分,共30分)

1.(2023上·重庆潼南·八年级校联考期中)下列影响气候的主要因素,正确的是( )

A.青藏高原纬度较低,但是气候寒冷——纬度因素

B.海南岛终年如夏,降水多;黑龙江冬季漫长,多冰雪——地形因素

C.新疆塔里木盆地气候干燥,同纬度的北京气候比较湿润——海陆因素

D.乌鲁木齐夏天比青岛热——纬度因素

【答案】C

【详解】青藏高原海拔高,气温低是由于地形因素的影响,A错误;海南岛位于低纬度地区,终年如夏,降水多;黑龙江位于中纬度地区,冬季漫长,多冰雪,是纬度因素的影响,B错误;新疆塔里木盆地深居内陆,气候干燥,同纬度的北京气候比较湿润,是海陆因素的影响,C正确;乌鲁木齐纬度高于青岛,但夏天比青岛热是因为海陆因素:乌鲁木齐深居大陆内部,受大陆影响显著,青岛为海滨城市,受海洋影响显著。夏季,海水升温比陆地慢,受海陆影响,沿海地区夏季气温比内陆低,D错误。故选C。

(2023上·山东泰安·八年级统考期中)泰安某中学地理兴趣小组进行了“探究海陆热力性质差异”的模拟实验,得出实验数据如下,读图,完成下面小题。

2.实验数据中缺了夜晚砂石的温度,你认为夜晚砂石的温度最有可能是( )

A.24℃ B.12℃

C.21℃ D.26℃

3.该实验原理可用于解释生活中的地理现象( )

A.暑假期间,同学们喜欢去沿海地区玩 B.暑假期间,同学们喜欢去山上避暑

C.寒假期间,同学们喜欢去山上滑雪 D.寒假期间,同学们喜欢去海南过年

【答案】2.B 3.A

【解析】2.根据水陆热力性质差异可知,沙子升温快,降温也快;水升温慢,降温也慢。读图可知,白天沙温度为30℃,水的温度为23℃;晚上水的温度为17℃,沙的温度要比水的温度低,题干中只有12℃的气温低于17℃,故选B。

3.同纬度地区,夏季陆地气温高,海洋气温低,冬季陆地气温低,海洋气温高,因此可以解释暑假期间,同学们喜欢去沿海地区玩,这是因为暑假陆地炎热,而海边较为凉爽,A正确;暑假期间,同学们喜欢去山上避暑是海拔对气温的影响,B错误;寒假期间,同学们喜欢去山上滑雪是气温对降水形式的影响,C错误;寒假期间,同学们喜欢去海南过年是纬度对气温的影响,D错误。故选A。

【点睛】同纬度的海洋和陆地气温变化规律:夏季(白天)陆地气温高,升温快;海洋气温低,升温慢。冬季(夜晚)陆地气温低,降温快;海洋气温高,降温慢。

(2023上·河南平顶山·八年级统考期中)高大山脉对气流的阻挡作用造成山脉两侧降水的差异,“一山有四季”体现了海拔高低导致气温的不同。读“某山地示意”图(如图),完成下面小题。

4.对于甲地和乙地的降水情况判断正确的是( )

A.甲多于乙,甲为迎风坡 B.甲少于乙,乙为迎风坡

C.甲多于乙,甲为背风坡 D.甲少于乙,乙为背风坡

5.同一时间,当图中M地气温为8℃时,N地的气温为( )

A.-4℃ B.7.4℃ C.9.6℃ D.20℃

6.甲和乙的降水差异,M和N的气温差异,其影响因素均为( )

A.纬度位置 B.海陆分布 C.地形地势 D.植被状况

【答案】4.A 5.D 6.C

【解析】4.图中同一座山中,甲坡位于湿润气流的迎风坡,受湿润气流影响大,降水丰富;而乙坡位于湿润气流的背风坡,受湿润气流影响小,降水少,A正确,故选A。

5.通常海拔每上升1000米,气温约下降6℃,图中N地海拔是1000米,M地的海拔是3000米,两地相对高度是2000米,气温相差12℃,当M地是8℃时,N地气温要比M地高12℃,是20℃,D正确,故选D。

6.由图可知,甲位于迎风坡降水多,乙位于背风坡降水少;M的海拔较高,气温较低,因此甲和乙的降水差异,M和N的气温差异都受地形地势的影响。纬度因素、海陆分布和植被状况都不是造成甲和乙的降水差异、M和N气温差异的原因。C正确,故选C。

【点睛】一个地区气候的形成受到多种因素的影响,包括纬度位置、海陆位置、大气环流、地形、洋流等众多因素的因素,其中纬度是基础性的因素,通过热量带来决定气候类型是属于热带、亚热带、温带、亚寒带还是寒带气候。地形既会影响当地的降水,也会影响气温。

(2023上·河南周口·八年级校考期中)“碳中和”是指二氧化碳的排放量等于吸收量。2020年9月,习近平主席在第75届联合国大会上提出“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现‘碳中和’”。据此完成下面小题。

7.全球气候变暖主要是因为大量使用( )

A.核电、水电 B.化肥、农药 C.煤炭、石油 D.地热、风能

8.我国重视二氧化碳排放,采取有力的政策和措施努力实现“碳中和”,这主要是为了( )

A.减少全球贫困人口 B.应对全球气候变化

C.提高全球煤炭产量 D.推动全球防疫合作

【答案】7.C 8.B

【解析】7.全球气候变暖主要是因为大量使用煤炭、石油,排放了大量的二氧化碳导致全球气候变暖,气温上升,C正确;核电、水能、核电、风能等属于清洁能源,对空气污染较小,排除AD;化肥、农药等主要对土壤造成影响,导致肥力下降等,与全球气候变暖关系不大,排除B;故选C。

8.我国重视二氧化碳排放,采取有力的政策和措施努力实现“碳中和”,这主要是为了应对全球气候变化,减缓全球气候变暖的进程,B正确;实现“碳中和”无法减少全球贫困人口,排除A;与提高全球煤炭产量、推动防疫合作无关,排除CD;故选B。

【点睛】植树种草,保护森林有利于增加对二氧化碳的吸收,实现“碳中和”;多用一次性餐具,多用空调,多开车,会加剧二氧化碳的排放,加剧全球气候变暖,不利于实现“碳中和”。

(2023上·陕西西安·八年级西安市第八十三中学校考阶段练习)长津湖位于朝鲜东北部的盖马高原。读下图完成下面小题。

9.盖马高原上的长津湖,与地处华北平原的北京纬度相当,但冬季却比北京寒冷。造成这种差异的最主要因素是( )

A.纬度因素 B.海陆位置 C.地形因素 D.洋流因素

10.此次战役,中国人民志愿军遭受了极端的天气。下列天气符号中,能正确表示当时的是( )

A. B. C. D.

【答案】9.C 10.D

【解析】9.盖马高原上的长津湖,与华北平原的北京纬度相当,但冬季却比北京冷,造成这种差异的最主要因素是地形因素,长津湖位于高原上,海拔较高,气温低,北京位于华北平原,海拔低,气温相对高一些,C正确;与纬度因素 、洋流因素 、海陆位置关系不大,ABD错误。故选C。

10.读图,A是小雨;B是沙尘暴;C是台风;D是大雪;此次战役中,中国人民志愿军遭受的极端的灾害性天气是大雪,D正确,ABC错误,故选D。

【点睛】盖马高原北以鸭绿江与中国吉林省为邻,东、西、南三面为摩天岭、狼林山、赴战岭山脉环绕。平均海拔约1340米,称“朝鲜屋脊”,东高西低。

(2023上·七年级课时练习)人类活动与气候状况息息相关、相互影响。读城市热岛效应示意图,完成下面小题。

11.图中的气候特征体现为( )

A.气流均由郊区流向市区 B.市区气流上升易成云致雨

C.郊区平均气温高于市区 D.郊区气流上升降水丰富

12.城市产生热岛效应的原因可能为( )

A.人工造林,植树种草 B.修建水库和灌溉工程

C.人口稠密,工业集中 D.生产生活污水排放量大

【答案】11.B 12.C

【解析】11.由图可知,热气流由市区流向郊区,市区气流上升易成云致雨、市区降水丰富,郊区的平均气温低于市区,B正确,ACD错误,故选B。

12.热岛效应是由于城市中人口稠密、工业集中、排放的热气流过多导致,故C正确。植树种草和修建水库可以减缓热岛效应,不是由于污水排放导致,排除ABD,故选C。

【点睛】热岛效应是指当城市发展到一定规模,由于城市下垫面性质的改变、大气污染以及人工废热的排放等使城市温度明显高于郊区,形成类似高温孤岛的现象。

(2023·全国·八年级专题练习)长白山位于吉林省东南部,呈东北—西南走向,因其主峰白头山多白色浮石、积雪期长而得名。读长白山植被垂直变化示意图,完成下面小题。

13.长白山植被分布特点为( )

A.垂直变化明显 B.山顶主要为冰川

C.两侧分布海拔一致 D.阳坡植被种类多

14.影响山脉南北两侧植被分布海拔的主要原因是( )

A.气候变暖 B.水热差异 C.地形差异 D.土壤不同

15.长白山主峰白头山积雪期长的主要影响因素是( )

A.纬度位置 B.季风风向 C.海陆位置 D.地形地势

【答案】13.A 14.B 15.D

【解析】13.长白山植被随海拔高度变化出现明显变化,垂直变化明显,A正确;长白山山顶为高山苔原带,B错误;同一自然带南坡分布海拔大多高于北坡,C错误;阴阳两坡自然带数量一致,植被种类差异较小,D错误。所以选A。

14.长白山同一自然带南坡分布海拔大多高于北坡,主要原因是南坡为阳坡、夏季风迎风坡,热量、水分条件更好,B正确;气候变暖对于南北两侧的影响相同,A错误;图示没有反映山地南北两侧地形和土壤的差异,CD错误。所以选B。

15.长白山主峰白头山海拔较高,气温较低,积雪期较长,D正确,纬度位置、季风风向、海陆位置不是影响白头山积雪期长的主要因素,ABC错误。所以选D。

【点睛】随着海拔的上升,从山麓到山顶年平均气温逐渐降低,生长季节逐渐缩短,同时在一定海拔范围内随着降水量的增加,风速加大,辐射增强,土壤条件也发生相应的变化。在以上因素的综合作用下,植被表现为与等高线大致平行的条带状更替,称为植被的垂直地带性。山地植被垂直带的组合排列和更替的顺序形成一定的体系,称为植被垂直带谱。

二、解答题

16.(2023上·七年级课时练习)(地理实验)夏天站在陆地上感觉很热,水里气温相对较低,许多人喜欢通过游泳降温避暑。为了探究清楚其原因,小高在老师的指导下做了如下的实验,以探究海陆温度变化的差异。(每空2分,20分)

(1)未雨绸缪

清水,干沙土,型号相同的烧杯2个, 2支。

(2)事预则立

第一步:一个烧杯盛入3/4杯水,另一个烧杯放入相同体积的干沙土,在两个烧杯中各插入一支温度计,读出两支温度计的数值。再把它们同时置于太阳下照射2小时后,读出两支温度计的数值。

第二步:把两个烧杯同时移入室内,2小时后,再读出两支温度计的数值。

经过实验,温度计读数变化如下:

第三步:观察实验结果并记录

①比较沙土和水,在太阳下照射两小时后, (沙土或水)升温快。

②比较沙土和水,从室外移到室内两小时后, (沙土或水)降温快。

(3)盖棺定论

相同太阳辐射条件下,海洋和陆地表面温度的变化速度 (相同/不相同)。

(4)真知灼见

①陆地吸收(或放出)热量的速度比海洋吸收(或放出)热量的速度 ,所以陆地气温变化比海洋气温变化 。

②纬度相同的地方,夏季海洋气温 (低或高),陆地气温 (低或高),因此夏季人们会选择游泳来降温和避暑。

③北半球陆地最高月平均气温和最低月平均气温一般分别出现在 月、1月,北半球海洋最高月平均气温和最低月平均气温则分别出现在8月、 月。

【答案】(1)温度计

(2) 沙土 沙土

(3)不相同

(4) 快 快 低 高 7 2

【分析】本题以探究海陆温度变化的差异实验为材料,涉及沙土和水的吸热、放热,海洋和陆地表面温度的变化、北半球陆地最高月平均气温和最低月平均气温等知识点,考查学生读图能力和分析问题和解决问题的能力。

【详解】(1)读图可知,所需实验物品有清水,干沙土,型号相同的烧杯2个,温度计2支,是做实验的必备工具,烧杯两个、温度计两支才能分别测量、对比数据,便于探究。

(2)由材料分析,沙土和水初始温度一致,在太阳下照射2小时后,沙土的温度为18℃,高于水的温度15℃;移至室内2小时后,沙土的温度为6℃,低于水的温度8℃,故沙土温度变化速度比水快。

(3)在相同的太阳辐射条件下,陆地吸热、散热比海洋快,所以温度变化不同。

(4)由实验分析,①陆地吸收和放出热量的速度比海洋吸收和放出热量的速度快,所以陆地气温变化比海洋气温变化快。②纬度相同的地区,夏季海洋气温低,陆地气温高。③陆地气温变化快,北半球陆地最高月平均气温和最低月平均气温一般分别出现在7月、1月;海洋气温变化慢,北半球海洋最高月平均气温和最低月平均气温出现的月份比陆地相应推迟一个月,分别出现在8月、2月。

附:作业评价量表

等级 一般 良好 优秀

要求(满分50分) 30~35分 36~40分 41~50