第6讲 文化的传承与保护 课件(共27张PPT) 2024年高考历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 第6讲 文化的传承与保护 课件(共27张PPT) 2024年高考历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-01 12:35:35 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

文化的传承与保护

第6讲

《选择性必修3:文化交流与传播》

目

录

2 考情分析

3 时空定位

4 考点梳理

5 考题预测

1 课程标准

1 课程标准

◎了解历史上学校教育、留学、书刊出版、翻译事业以及图书馆、博物馆在文化传承与传播中的作用。◎通过万里长城、故宫、昆曲等,认识文化遗产保护对传承民族文化、维护文化多样性和创造性的重要意义。

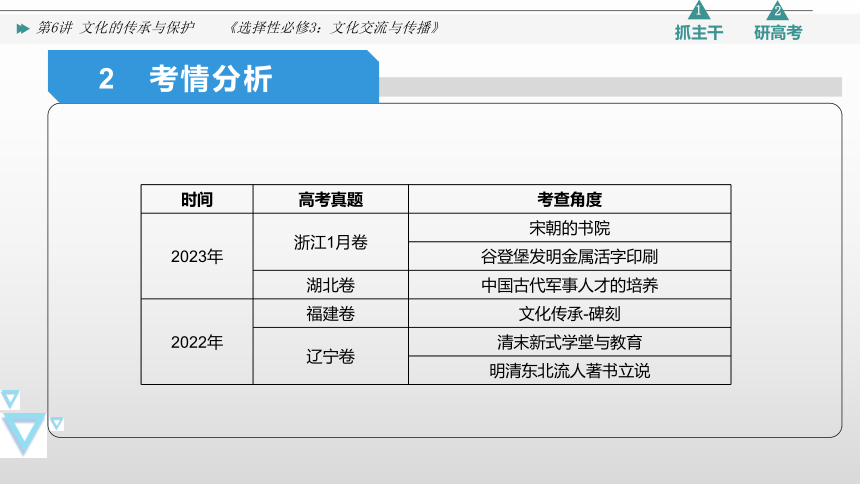

2 考情分析

时间 高考真题 考查角度

2023年 浙江1月卷 宋朝的书院

谷登堡发明金属活字印刷

湖北卷 中国古代军事人才的培养

2022年 福建卷 文化传承-碑刻

辽宁卷 清末新式学堂与教育

明清东北流人著书立说

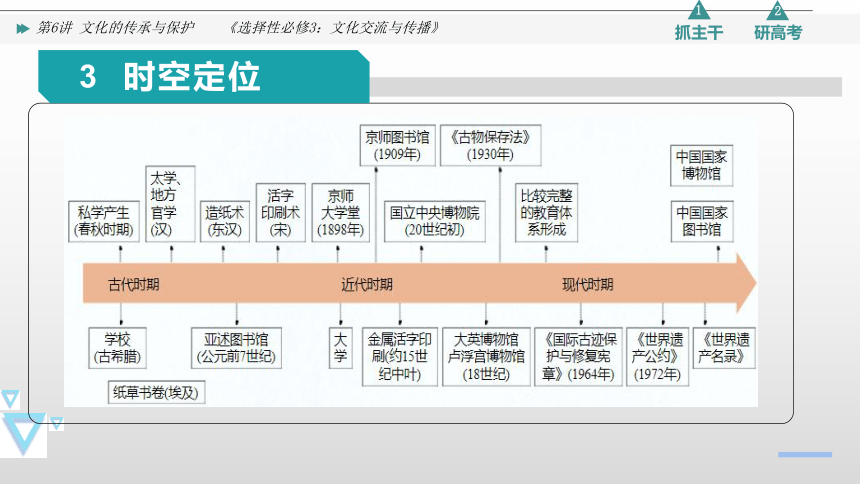

3 时空定位

文化传承的多种载体及其发展

考

点

一

4 考点梳理

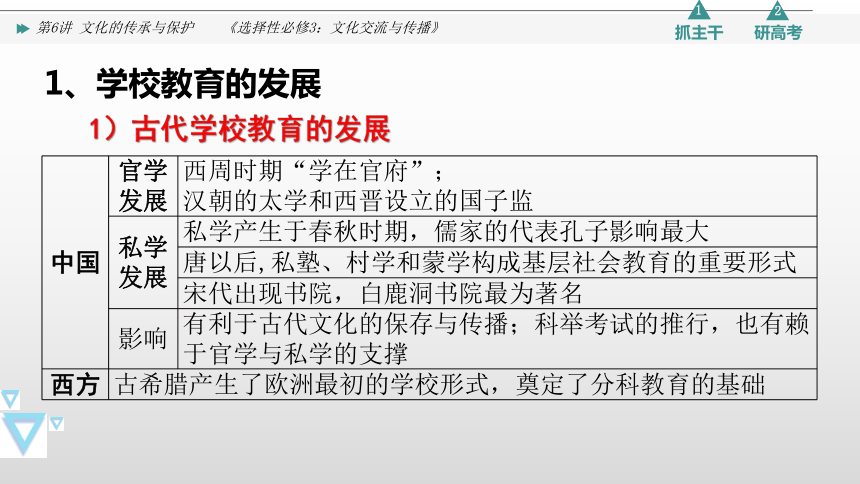

1、学校教育的发展

1)古代学校教育的发展

中国 官学发展 西周时期“学在官府”;

汉朝的太学和西晋设立的国子监

私学发展 私学产生于春秋时期,儒家的代表孔子影响最大

唐以后,私塾、村学和蒙学构成基层社会教育的重要形式

宋代出现书院,白鹿洞书院最为著名

影响 有利于古代文化的保存与传播;科举考试的推行,也有赖于官学与私学的支撑

西方 古希腊产生了欧洲最初的学校形式,奠定了分科教育的基础 2)近现代学校教育的发展

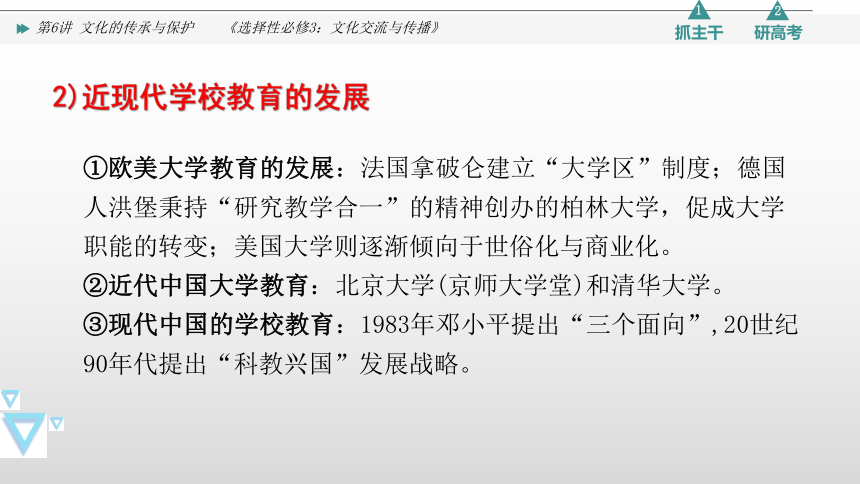

①欧美大学教育的发展:法国拿破仑建立“大学区”制度;德国人洪堡秉持“研究教学合一”的精神创办的柏林大学,促成大学职能的转变;美国大学则逐渐倾向于世俗化与商业化。

②近代中国大学教育:北京大学(京师大学堂)和清华大学。

③现代中国的学校教育:1983年邓小平提出“三个面向”,20世纪90年代提出“科教兴国”发展战略。

2、印刷书的诞生

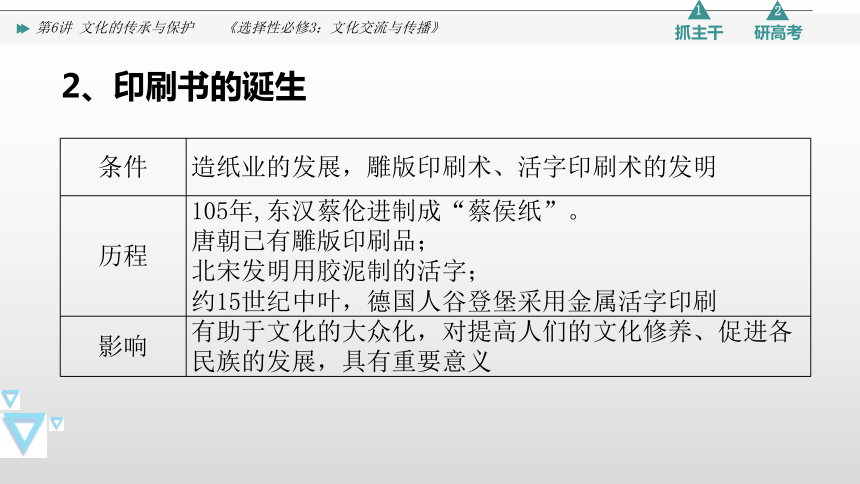

条件 造纸业的发展,雕版印刷术、活字印刷术的发明

历程 105年,东汉蔡伦进制成“蔡侯纸”。

唐朝已有雕版印刷品;

北宋发明用胶泥制的活字;

约15世纪中叶,德国人谷登堡采用金属活字印刷

影响 有助于文化的大众化,对提高人们的文化修养、促进各民族的发展,具有重要意义

造纸术与印刷术对欧洲文化传播的影响

◎造纸术传入欧洲,改变了欧洲人使用羊皮作为书写材料的历史,大大推动了文化的传播和书籍的保存。◎印刷术传入欧洲,大大提高了印刷的速度和质量,进一步推动了报纸、杂志的普及,为文艺复兴和宗教改革提供了重要条件,促进了欧洲社会的转型。

世界 古代亚述图书馆

西方图 书馆

中国 古代

近现代

3、图书馆的成长

是古文明遗址中保存最完整、规模最宏大、书籍最齐全的图书馆。

①修道院、大教堂和大学图书馆,保存了大量古典文化遗产。②私人图书馆兴起。③19世纪下半叶,出现具有近代意义的公共图书馆。

①朝廷设专门掌管典籍的史官,并建有“府”“阁”“堂”“室”

等藏书之所。②私家藏书在明清两代尤其突出。

1909年,清政府筹建京师图书馆。1916年起,国家图书馆的职能开始体现。新中国建立后,京师图书馆改名为“北京图书馆”,1998年改称“国家图书馆”。全国范围内逐渐建立起各级各类的图书馆。

4、博物馆的建设与发展

世界 古代

近代

中国 近代

现代

公元前290年前后,托勒密·索托在埃及创建了亚历山大博学园,其中的缪斯宫后来被称为“亚历山大博物馆”,一般认为这是最早的博物馆

1683年,牛津大学建立阿什莫林博物馆,被视作第一个具有近代特征的博物馆

18世纪,大英博物馆、法国卢浮宫建成

①19世纪六七十年代,法国人在上海建立自然历史博物院,是中国最早出现的近代意义上的博物馆②英国在上海设立自然历史与考古类博物馆③1905年,张謇在江苏南通建立的南通博物苑,是中国人自建的第一个公共博物馆④1912年,民国政府教育部设立国立历史博物馆筹备处⑤1933年,蔡元培等倡议建立国立中央博物院⑥1925年成立的故宫博物院,是中国最大的古代艺术博物馆

①1959年7月建成的中国人民革命军事博物馆,是中国第一个综合类军事博物馆

②2003年,合并建立的中国国家博物馆,是世界上单体建筑面积最大的博物馆

③中国各地都建有综合性博物馆和专业博物馆

1、从历史解释角度,认识中国古代教育的特点与评价

1)特点:起源早(发展时间长);政府主导;官学与私学并存;儒学主导(教化功能突出);体制随时代不断发展。

2)评价:推动了文化的发展与创新;

为政府提供了后备人才,巩固了专制皇权的统治;

促进了民族交融;推动了封建经济的发展;

加强了儒家思想的统治地位,凸显了儒学的社会教化功能。

但封建社会后期的文化专制阻碍了教育的发展,使教育之路越走越窄。

2、从时空观念角度,认识近代中国留学教育发展的特点

◎留学人数由少变多。起初留学风气未开、招生规模不大,每年赴外留学人数较少;后因清政府政策支持,留学风气渐盛,赴外留学人数逐渐增多。

◎留学生所前往的留学目的国由少变多。起初留学的国家仅有美国,后续增加了日本、英国、法国、俄国等国家。

◎留学生所学习科目由少变多。初期的留学生所学科目限于船政、军事,后期所学内容涉及文学、哲学等。

(2023·浙江1月卷)宋代是书院发展的重要时期。有北宋学者云:“五代学校不修,学者多各从其师,是以庐山有白鹿洞书院,嵩阳、岳麓亦各有书院,国朝各赐以书籍。后库序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣。”南宋朱熹重建白鹿洞书院,有官员谓:“国朝偃武崇文,首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士。”据此材料,无法得出的结论是( )

A.五代时学校凋敝、书院兴起 B.北宋一度出现学校兴盛而书院衰落的现象

C.宋代崇文抑武,推动书院发展D.宋代书院成为科举考试与人才培养中心

D

【答案】D【详解】根据材料“后库序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣”“首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士”,结合所学知识可知,宋代书院曾经一度衰落,后来中央太学、地方书院都是人才培养的机构,D项符合题意,选择D项;根据材料“五代学校校不修,学者多各从其师,是以庐山有白鹿洞书院,嵩阳、岳麓亦各有书院”可知,五代时学校凋敝、书院兴起,A项不符合题意,排除A项;根据材料“后库序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣”可知,北宋一度出现学校兴盛而书院衰落的现象,B项不符合题意,排除B项;根据材料“国朝偃武崇文,首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士”可知,宋代崇文抑武,推动书院发展,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

文化遗产:全人类共同的财富

考

点

二

4 考点梳理

1、文化遗产的保护与利用

(1)古代文物收藏:收藏文物往往是从艺术珍品开始的,成为人们拥有财富与权力的体现。

(2)近现代立法保护

①世界各国的立法保护:1964 年的《国际古迹保护与修复宪章》,是关于古迹保护的第一个国际宪章。

②我国文物的立法保护:《保存古物推广办法》《古物保存法》《中华人民共和国文物保护法》等。

学术情境——莫高窟中的历史

1900年,中国甘肃敦煌莫高窟藏经洞被发现。敦煌莫高窟下寺道士王圆箓在清理积沙时,无意中发现了藏经洞,并挖出了公元4至11世纪的佛教经卷、社会文书、刺绣、绢画、法器等文物5万余件。这一发现为研究中国及中亚古代历史、地理、宗教、经济、政治、民族、语言、文学、艺术、科技提供了数量极其巨大、内容极为丰富的珍贵资料。后经英、法、日、美、俄等国探险家的盜窃掠夺,藏经洞绝大部分文物不幸流散到世界各地,仅剩下少部分留存于国内,造成中国文化史上的空前浩劫。“敦煌者,吾国学术之伤心史也。”当时著名国学大师陈寅恪曾这样感慨。

思考 陈寅恪为何发出这样的感慨?我们应如何认识、研究敦煌文书?

因国家衰落、列强凌辱、文物保护意识的欠缺导致了国宝外流而痛心。因为敦煌文书是人类共同的财富,所以在研究和保护上也应该持一种世界性的观念,促进其更好地研究和利用。

2、《世界遗产公约》

(1)《世界遗产公约》的制定

①原因:任何文化和自然遗产都是人类共同财富。

②制定:1972年,联合国教科文组织第17届会议通过《保护世界文化和自然遗产公约》,简称《世界遗产公约》。

③宗旨:集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护。

④内容:确定了文化遗产、自然遗产、文化与自然双重遗产三种类型。

⑤意义:充分肯定文化遗产具有“突出的普遍价值”,整个国际社会有责任通过提供集体性援助来参与保护。它是目前拥有缔约国最多的公约之一。

⑥完善:1998年,联合国教科文组织通过《“人类口头和非物质文化遗产代表作”条例》,正式提出“人类口头和非物质文化遗产”的概念;2003年联合国教科文组织第32届大会通过《保护非物质文化遗产公约》,完善了对文化遗产的认识。

(2)中国与文化遗产保护

①1985年11月,中国正式加入《世界遗产公约》,成为缔约国。

②2004年8月,中国加入《保护非物质文化遗产公约》。

③2006年审议通过《世界文化遗产保护管理办法》,强调“世界文化遗产工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针,确保世界文化遗产的真实性和完整性”。

④2011年,中国通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。

3、各国的历史遗迹与文化遗产

西方 (1)古代文化遗产:雅典卫城、古罗马城、阿布辛拜勒神庙、孟菲斯及其墓地金字塔等

(2)近代文化遗产:佛罗伦萨成为展示欧洲文艺复兴的重要文化遗产

中国 ①历史遗迹:中国第一批列入《世界遗产名录》的有长城、莫高窟、明清皇宫、秦始皇陵及兵马俑坑、周口店北京人遗址五项世界文化遗产,以及作为世界文化与自然双重遗产的泰山。

②非物质文化遗产:中国是目前世界上拥有非物质文化遗产数量最多的国家。

易错陷阱——文化遗迹与文化遗产的区别

(1)文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。(2)文化遗迹又称自然和文化遗迹,分为自然遗迹和文化遗迹。(3)二者没有根本区别,只是词性不同:文化遗产是抽象的概念(包括建筑物、碑雕、壁画、戏剧、工艺等),文化遗迹是具象的概念,必须是一个具体的实物(如故宫、颐和园、长城、圆明园等)。

从家国情怀角度理解世界文化遗产的价值

◎历史价值:是人类历史文化的载体,是人们认识历史文化的无比珍贵的教科书。这种价值不仅属于当代人,也属于未来的人类。

◎世界价值:是不同民族、不同国家进行交流、促进了解、互相学习、取长补短的宝贵资源。

◎学术价值:是进行学术研究尤其是历史、文化、民俗、宗教和民族学研究的重要资源。

1.清代学校,前期集唐宋学校体制之大成,育才教化,所重在于养成做人之道和御人之人;后期学堂,虽有普通学和国民教育取向,总体上贵专不贵通,使人人各得其所。这反映出当时( )

A.摒弃了传统教书育人的原则 B.呈现向新型教育体制转型特征

C.行新政办学堂成为大势所趋 D.实现由培养奴才到人才的跨越

5 考题预测

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。从材料“清代学校,前期集唐宋学校体制之大清代学校,育才教化,所重在于养成做人之道和御人之人;后期学堂,虽有普通学和国民教育取向,总体上贵专不贵通,使人人各得其所”可知,清朝学校前期“重在于养成做人之道和御人之人”,后期在教学内容上“贵专不贵通”,前后相比进行了重大调整,反映出教育向新型体制转型的特点,B项正确;摒弃一词过于绝对,且教育并没有放弃育人原则,排除A项;C项是对材料片面的理解,排除C项;材料没有提及培养奴才,排除D项。故选B项。

2.13世纪,欧洲一些城市陆续兴办大学。师生一起选举校长,校长负责学校管理;学生组织自定规章,聘用教授并监督其工作,决定教学时间等事项;教师组织负责招收学生、制定教学工作范围、举行考试和授予学位等工作。由此可见,当时的欧洲( )A.城市摆脱封建领主的控制 B.市民阶层珍视其自治权利C.民主与自由成为社会共识 D.教会已丧失对教育的影响

【答案】B【详解】本题是单类型单项选择题,根据题干设问可知是推断题,准确的时空是:13世纪的欧洲。根据材料信息可知,13世纪,欧洲城市大学实行师生共治,体现了市民阶层对其自治权利的珍视,B项正确;材料未直接涉及城市与封建领主的关系,排除A项;中世纪欧洲实行封君封臣制度,教会控制着人们的精神生活,民主自由观念难以成为社会共识,排除C项;中世纪欧洲实行封君封臣制度,教会控制着人们的精神生活也垄断教育,排除D项。故选B项。

3.1913年,时任河南民政长的张凤台发布了《河南保存古物暂行规程》:“近来奸商土痞私发盗卖,日有所闻,不独有玷国光,实于学术、宗教、历史、美术损害匪浅,因订古物保存规程十五条,令行各该县知事遵照办理,以资保存而防遗失。”据此可知,当时( )A.地方势力倒卖文物现象普遍存在 B.文物保护法律体系逐渐完善C.文物保护受到了地方政府的重视 D.中国文物保护取得显著成果

【答案】C【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:民国初期(中国)。据本题材料信息可知,河南省民政长专门发布古物保存规程,严令各县打击私发盗卖古物,“以资保存而防遗失”,反映出文物保护受到了当时地方政府的重视,C项正确;“倒卖文物现象普遍存在”的说法明显夸张,并且不是材料的核心和主旨,排除A项;仅河南省的一个暂行规定,不能得出文物保护法律体系逐渐完善的结论,排除B项;材料没有体现中国文物保护取得显著成果的信息,排除D项。故选C项。

4.世界遗产委员会对安提瓜古城的评价是:安提瓜古城原址创建于16世纪早期,建在海拔逾1500米的火山环绕的山谷之中,处于地震带内:它在1773年一场大地震中遭到严重破坏,但其主要建筑的遗迹却保留下来。这座城池格局的灵感源自意大利文艺复兴时期,在至少三个世纪内建成了大批庄严隆重、装饰华丽的卓越建筑,凸显空间感与立体感特质,成为中美洲巴洛克艺术的典范。该评价( )A.肯定了美洲土著文明价值 B.突出文明交流的历史印记C.促进了文明之间深入交流 D.说明了美洲文明的多样化

【答案】B【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:16世纪早期安提瓜古城。根据“这座城池格局的灵感源自意大利文艺复兴时期,在至少三个世纪内建成了大批庄严隆重、装饰华丽的卓越建筑,凸显空间感与立体感特质”可知世界遗产委员会认为安提瓜古城的设计受到意大利文艺复兴的影响,由此体现了美洲和欧洲之间的文化交流,所以这一评价突出了文明交流的历史印记,B项正确;这一评价突出了文明的交流,并不是肯定美洲土著文明的价值,排除A项;这一评价是肯定文明交流,而不是促进文明交流,更不是在说明美洲文明的多样化,排除CD项。故选B项。

文化的传承与保护

第6讲

《选择性必修3:文化交流与传播》

目

录

2 考情分析

3 时空定位

4 考点梳理

5 考题预测

1 课程标准

1 课程标准

◎了解历史上学校教育、留学、书刊出版、翻译事业以及图书馆、博物馆在文化传承与传播中的作用。◎通过万里长城、故宫、昆曲等,认识文化遗产保护对传承民族文化、维护文化多样性和创造性的重要意义。

2 考情分析

时间 高考真题 考查角度

2023年 浙江1月卷 宋朝的书院

谷登堡发明金属活字印刷

湖北卷 中国古代军事人才的培养

2022年 福建卷 文化传承-碑刻

辽宁卷 清末新式学堂与教育

明清东北流人著书立说

3 时空定位

文化传承的多种载体及其发展

考

点

一

4 考点梳理

1、学校教育的发展

1)古代学校教育的发展

中国 官学发展 西周时期“学在官府”;

汉朝的太学和西晋设立的国子监

私学发展 私学产生于春秋时期,儒家的代表孔子影响最大

唐以后,私塾、村学和蒙学构成基层社会教育的重要形式

宋代出现书院,白鹿洞书院最为著名

影响 有利于古代文化的保存与传播;科举考试的推行,也有赖于官学与私学的支撑

西方 古希腊产生了欧洲最初的学校形式,奠定了分科教育的基础 2)近现代学校教育的发展

①欧美大学教育的发展:法国拿破仑建立“大学区”制度;德国人洪堡秉持“研究教学合一”的精神创办的柏林大学,促成大学职能的转变;美国大学则逐渐倾向于世俗化与商业化。

②近代中国大学教育:北京大学(京师大学堂)和清华大学。

③现代中国的学校教育:1983年邓小平提出“三个面向”,20世纪90年代提出“科教兴国”发展战略。

2、印刷书的诞生

条件 造纸业的发展,雕版印刷术、活字印刷术的发明

历程 105年,东汉蔡伦进制成“蔡侯纸”。

唐朝已有雕版印刷品;

北宋发明用胶泥制的活字;

约15世纪中叶,德国人谷登堡采用金属活字印刷

影响 有助于文化的大众化,对提高人们的文化修养、促进各民族的发展,具有重要意义

造纸术与印刷术对欧洲文化传播的影响

◎造纸术传入欧洲,改变了欧洲人使用羊皮作为书写材料的历史,大大推动了文化的传播和书籍的保存。◎印刷术传入欧洲,大大提高了印刷的速度和质量,进一步推动了报纸、杂志的普及,为文艺复兴和宗教改革提供了重要条件,促进了欧洲社会的转型。

世界 古代亚述图书馆

西方图 书馆

中国 古代

近现代

3、图书馆的成长

是古文明遗址中保存最完整、规模最宏大、书籍最齐全的图书馆。

①修道院、大教堂和大学图书馆,保存了大量古典文化遗产。②私人图书馆兴起。③19世纪下半叶,出现具有近代意义的公共图书馆。

①朝廷设专门掌管典籍的史官,并建有“府”“阁”“堂”“室”

等藏书之所。②私家藏书在明清两代尤其突出。

1909年,清政府筹建京师图书馆。1916年起,国家图书馆的职能开始体现。新中国建立后,京师图书馆改名为“北京图书馆”,1998年改称“国家图书馆”。全国范围内逐渐建立起各级各类的图书馆。

4、博物馆的建设与发展

世界 古代

近代

中国 近代

现代

公元前290年前后,托勒密·索托在埃及创建了亚历山大博学园,其中的缪斯宫后来被称为“亚历山大博物馆”,一般认为这是最早的博物馆

1683年,牛津大学建立阿什莫林博物馆,被视作第一个具有近代特征的博物馆

18世纪,大英博物馆、法国卢浮宫建成

①19世纪六七十年代,法国人在上海建立自然历史博物院,是中国最早出现的近代意义上的博物馆②英国在上海设立自然历史与考古类博物馆③1905年,张謇在江苏南通建立的南通博物苑,是中国人自建的第一个公共博物馆④1912年,民国政府教育部设立国立历史博物馆筹备处⑤1933年,蔡元培等倡议建立国立中央博物院⑥1925年成立的故宫博物院,是中国最大的古代艺术博物馆

①1959年7月建成的中国人民革命军事博物馆,是中国第一个综合类军事博物馆

②2003年,合并建立的中国国家博物馆,是世界上单体建筑面积最大的博物馆

③中国各地都建有综合性博物馆和专业博物馆

1、从历史解释角度,认识中国古代教育的特点与评价

1)特点:起源早(发展时间长);政府主导;官学与私学并存;儒学主导(教化功能突出);体制随时代不断发展。

2)评价:推动了文化的发展与创新;

为政府提供了后备人才,巩固了专制皇权的统治;

促进了民族交融;推动了封建经济的发展;

加强了儒家思想的统治地位,凸显了儒学的社会教化功能。

但封建社会后期的文化专制阻碍了教育的发展,使教育之路越走越窄。

2、从时空观念角度,认识近代中国留学教育发展的特点

◎留学人数由少变多。起初留学风气未开、招生规模不大,每年赴外留学人数较少;后因清政府政策支持,留学风气渐盛,赴外留学人数逐渐增多。

◎留学生所前往的留学目的国由少变多。起初留学的国家仅有美国,后续增加了日本、英国、法国、俄国等国家。

◎留学生所学习科目由少变多。初期的留学生所学科目限于船政、军事,后期所学内容涉及文学、哲学等。

(2023·浙江1月卷)宋代是书院发展的重要时期。有北宋学者云:“五代学校不修,学者多各从其师,是以庐山有白鹿洞书院,嵩阳、岳麓亦各有书院,国朝各赐以书籍。后库序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣。”南宋朱熹重建白鹿洞书院,有官员谓:“国朝偃武崇文,首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士。”据此材料,无法得出的结论是( )

A.五代时学校凋敝、书院兴起 B.北宋一度出现学校兴盛而书院衰落的现象

C.宋代崇文抑武,推动书院发展D.宋代书院成为科举考试与人才培养中心

D

【答案】D【详解】根据材料“后库序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣”“首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士”,结合所学知识可知,宋代书院曾经一度衰落,后来中央太学、地方书院都是人才培养的机构,D项符合题意,选择D项;根据材料“五代学校校不修,学者多各从其师,是以庐山有白鹿洞书院,嵩阳、岳麓亦各有书院”可知,五代时学校凋敝、书院兴起,A项不符合题意,排除A项;根据材料“后库序之教兴,而所谓书院者,未之或闻矣”可知,北宋一度出现学校兴盛而书院衰落的现象,B项不符合题意,排除B项;根据材料“国朝偃武崇文,首善太学,其后天下州郡始相继有请建书院以养士”可知,宋代崇文抑武,推动书院发展,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

文化遗产:全人类共同的财富

考

点

二

4 考点梳理

1、文化遗产的保护与利用

(1)古代文物收藏:收藏文物往往是从艺术珍品开始的,成为人们拥有财富与权力的体现。

(2)近现代立法保护

①世界各国的立法保护:1964 年的《国际古迹保护与修复宪章》,是关于古迹保护的第一个国际宪章。

②我国文物的立法保护:《保存古物推广办法》《古物保存法》《中华人民共和国文物保护法》等。

学术情境——莫高窟中的历史

1900年,中国甘肃敦煌莫高窟藏经洞被发现。敦煌莫高窟下寺道士王圆箓在清理积沙时,无意中发现了藏经洞,并挖出了公元4至11世纪的佛教经卷、社会文书、刺绣、绢画、法器等文物5万余件。这一发现为研究中国及中亚古代历史、地理、宗教、经济、政治、民族、语言、文学、艺术、科技提供了数量极其巨大、内容极为丰富的珍贵资料。后经英、法、日、美、俄等国探险家的盜窃掠夺,藏经洞绝大部分文物不幸流散到世界各地,仅剩下少部分留存于国内,造成中国文化史上的空前浩劫。“敦煌者,吾国学术之伤心史也。”当时著名国学大师陈寅恪曾这样感慨。

思考 陈寅恪为何发出这样的感慨?我们应如何认识、研究敦煌文书?

因国家衰落、列强凌辱、文物保护意识的欠缺导致了国宝外流而痛心。因为敦煌文书是人类共同的财富,所以在研究和保护上也应该持一种世界性的观念,促进其更好地研究和利用。

2、《世界遗产公约》

(1)《世界遗产公约》的制定

①原因:任何文化和自然遗产都是人类共同财富。

②制定:1972年,联合国教科文组织第17届会议通过《保护世界文化和自然遗产公约》,简称《世界遗产公约》。

③宗旨:集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护。

④内容:确定了文化遗产、自然遗产、文化与自然双重遗产三种类型。

⑤意义:充分肯定文化遗产具有“突出的普遍价值”,整个国际社会有责任通过提供集体性援助来参与保护。它是目前拥有缔约国最多的公约之一。

⑥完善:1998年,联合国教科文组织通过《“人类口头和非物质文化遗产代表作”条例》,正式提出“人类口头和非物质文化遗产”的概念;2003年联合国教科文组织第32届大会通过《保护非物质文化遗产公约》,完善了对文化遗产的认识。

(2)中国与文化遗产保护

①1985年11月,中国正式加入《世界遗产公约》,成为缔约国。

②2004年8月,中国加入《保护非物质文化遗产公约》。

③2006年审议通过《世界文化遗产保护管理办法》,强调“世界文化遗产工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针,确保世界文化遗产的真实性和完整性”。

④2011年,中国通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。

3、各国的历史遗迹与文化遗产

西方 (1)古代文化遗产:雅典卫城、古罗马城、阿布辛拜勒神庙、孟菲斯及其墓地金字塔等

(2)近代文化遗产:佛罗伦萨成为展示欧洲文艺复兴的重要文化遗产

中国 ①历史遗迹:中国第一批列入《世界遗产名录》的有长城、莫高窟、明清皇宫、秦始皇陵及兵马俑坑、周口店北京人遗址五项世界文化遗产,以及作为世界文化与自然双重遗产的泰山。

②非物质文化遗产:中国是目前世界上拥有非物质文化遗产数量最多的国家。

易错陷阱——文化遗迹与文化遗产的区别

(1)文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。(2)文化遗迹又称自然和文化遗迹,分为自然遗迹和文化遗迹。(3)二者没有根本区别,只是词性不同:文化遗产是抽象的概念(包括建筑物、碑雕、壁画、戏剧、工艺等),文化遗迹是具象的概念,必须是一个具体的实物(如故宫、颐和园、长城、圆明园等)。

从家国情怀角度理解世界文化遗产的价值

◎历史价值:是人类历史文化的载体,是人们认识历史文化的无比珍贵的教科书。这种价值不仅属于当代人,也属于未来的人类。

◎世界价值:是不同民族、不同国家进行交流、促进了解、互相学习、取长补短的宝贵资源。

◎学术价值:是进行学术研究尤其是历史、文化、民俗、宗教和民族学研究的重要资源。

1.清代学校,前期集唐宋学校体制之大成,育才教化,所重在于养成做人之道和御人之人;后期学堂,虽有普通学和国民教育取向,总体上贵专不贵通,使人人各得其所。这反映出当时( )

A.摒弃了传统教书育人的原则 B.呈现向新型教育体制转型特征

C.行新政办学堂成为大势所趋 D.实现由培养奴才到人才的跨越

5 考题预测

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。从材料“清代学校,前期集唐宋学校体制之大清代学校,育才教化,所重在于养成做人之道和御人之人;后期学堂,虽有普通学和国民教育取向,总体上贵专不贵通,使人人各得其所”可知,清朝学校前期“重在于养成做人之道和御人之人”,后期在教学内容上“贵专不贵通”,前后相比进行了重大调整,反映出教育向新型体制转型的特点,B项正确;摒弃一词过于绝对,且教育并没有放弃育人原则,排除A项;C项是对材料片面的理解,排除C项;材料没有提及培养奴才,排除D项。故选B项。

2.13世纪,欧洲一些城市陆续兴办大学。师生一起选举校长,校长负责学校管理;学生组织自定规章,聘用教授并监督其工作,决定教学时间等事项;教师组织负责招收学生、制定教学工作范围、举行考试和授予学位等工作。由此可见,当时的欧洲( )A.城市摆脱封建领主的控制 B.市民阶层珍视其自治权利C.民主与自由成为社会共识 D.教会已丧失对教育的影响

【答案】B【详解】本题是单类型单项选择题,根据题干设问可知是推断题,准确的时空是:13世纪的欧洲。根据材料信息可知,13世纪,欧洲城市大学实行师生共治,体现了市民阶层对其自治权利的珍视,B项正确;材料未直接涉及城市与封建领主的关系,排除A项;中世纪欧洲实行封君封臣制度,教会控制着人们的精神生活,民主自由观念难以成为社会共识,排除C项;中世纪欧洲实行封君封臣制度,教会控制着人们的精神生活也垄断教育,排除D项。故选B项。

3.1913年,时任河南民政长的张凤台发布了《河南保存古物暂行规程》:“近来奸商土痞私发盗卖,日有所闻,不独有玷国光,实于学术、宗教、历史、美术损害匪浅,因订古物保存规程十五条,令行各该县知事遵照办理,以资保存而防遗失。”据此可知,当时( )A.地方势力倒卖文物现象普遍存在 B.文物保护法律体系逐渐完善C.文物保护受到了地方政府的重视 D.中国文物保护取得显著成果

【答案】C【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:民国初期(中国)。据本题材料信息可知,河南省民政长专门发布古物保存规程,严令各县打击私发盗卖古物,“以资保存而防遗失”,反映出文物保护受到了当时地方政府的重视,C项正确;“倒卖文物现象普遍存在”的说法明显夸张,并且不是材料的核心和主旨,排除A项;仅河南省的一个暂行规定,不能得出文物保护法律体系逐渐完善的结论,排除B项;材料没有体现中国文物保护取得显著成果的信息,排除D项。故选C项。

4.世界遗产委员会对安提瓜古城的评价是:安提瓜古城原址创建于16世纪早期,建在海拔逾1500米的火山环绕的山谷之中,处于地震带内:它在1773年一场大地震中遭到严重破坏,但其主要建筑的遗迹却保留下来。这座城池格局的灵感源自意大利文艺复兴时期,在至少三个世纪内建成了大批庄严隆重、装饰华丽的卓越建筑,凸显空间感与立体感特质,成为中美洲巴洛克艺术的典范。该评价( )A.肯定了美洲土著文明价值 B.突出文明交流的历史印记C.促进了文明之间深入交流 D.说明了美洲文明的多样化

【答案】B【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:16世纪早期安提瓜古城。根据“这座城池格局的灵感源自意大利文艺复兴时期,在至少三个世纪内建成了大批庄严隆重、装饰华丽的卓越建筑,凸显空间感与立体感特质”可知世界遗产委员会认为安提瓜古城的设计受到意大利文艺复兴的影响,由此体现了美洲和欧洲之间的文化交流,所以这一评价突出了文明交流的历史印记,B项正确;这一评价突出了文明的交流,并不是肯定美洲土著文明的价值,排除A项;这一评价是肯定文明交流,而不是促进文明交流,更不是在说明美洲文明的多样化,排除CD项。故选B项。

同课章节目录