社戏课件

图片预览

文档简介

课件43张PPT。鲁迅 鲁迅,原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》,杂文集《坟》《二心集》等。 主要作品有: 小说集《呐喊》、《彷徨》; 散文集《朝花夕拾》

散文诗集《野草》 杂文集《而已集》、《二心集》、《坟》、《南腔北调集》、《且介亭杂文集》、《华盖集》、《集外集》。鲁迅的“呐喊”的含义是想要借由自己的呐喊来鼓舞当时有思想的进步青年名字的由来《呐喊》中的作品,大都写于五四运动的高潮时期,要为新文化运动助阵振威, 取名《呐喊》,意指作者受新文化运动的鼓舞,“有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。”集子中的作品明显地保留着作者于“五四”高潮时期,在结束了一段时间的沉《呐喊》写作原因默之后,奋起呼喊的特色。在艺术上,吸收和借鉴外国小说的创作方法与表现手法,因此,《呐喊》集中的作品以其“表现的深切和格式的特别”,令人耳目一新。写作背景在《呐喊》序中,鲁迅谈到他弃医从文的经过和目的。他于1898年到南京江南水师学堂肄业,第二年改入江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂,1902年毕业后即由清政府派赴日本留学,1904年进仙台的医学专门学校,1906年中止学医,回东京准备从事文艺运动。是一次课堂上看画片的经历使他弃医从文的。他回忆道:“有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。 ”据解说,绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来赏鉴这示众的盛举的人们。‘他’便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要着,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

回国后,与几个人创立了《新生》,然在无鼓励甚至没有指责的境地下,先生感到了寂寞,心灰意冷起来。之后有人卷款逃走,也就趁这个时候回到家乡抄起了古碑。专心致志的研究,逃避着现实世界。一天,金心异(钱玄同)来了,看到他们抱着自己以前的希望与抱负,也就慨然奋战了。鲁迅又谈到他把《狂人日记》等小说投稿到《新青年》的经过。他曾问办《新青年》的朋友:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”那人答道:“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”于是他便写了《狂人日记》,此后还陆续推出了另外十余篇。鲁迅是希望自己的作品能叫醒‘铁屋’中的人,使国人得救。谈到《呐喊》的名称,他说:“在我自己,本以为现在是已经并非一个切迫而不能已于言的人了,但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。至于我的喊声是勇猛或是悲哀,是可憎或是可笑,那倒是不暇顾及的;但既然是呐喊,则当然须听将令的了,所以我往往不恤用了曲笔,在《药》的瑜儿的坟上平空添上一个花环,在《明天》里也不叙单四嫂子竟没有做到看见儿子的梦,因为那时的主将是不主张消极的。至于自己,却也并不愿将自以为苦的寂寞,再来传染给也如我那年轻时候似的正做着好梦的青年。”

鲁迅的小说是中国现代白话小说的奠基之作和经典之作,它以无穷的魅力,风行了大半个世纪,至今不衰。这三部小说集就是我们大家熟悉的《呐喊》《彷徨》和《故事新编》,其《呐喊》中的中篇小说《阿Q正传》不仅是中国的名著,同样也是世界的名著。

这些小说反映了五四前后中国社会被压迫者的痛苦生活和悲惨命运。收录作品1《自序》 2《狂人日记》

3《孔乙己》 4《药》

5《明天》 6《一件小事》

7《头发的故事》 8《风波》

9《故乡》 10《阿Q正传》

11《端午节》 12《白光》

13《兔和猫》 14《鸭的喜剧》

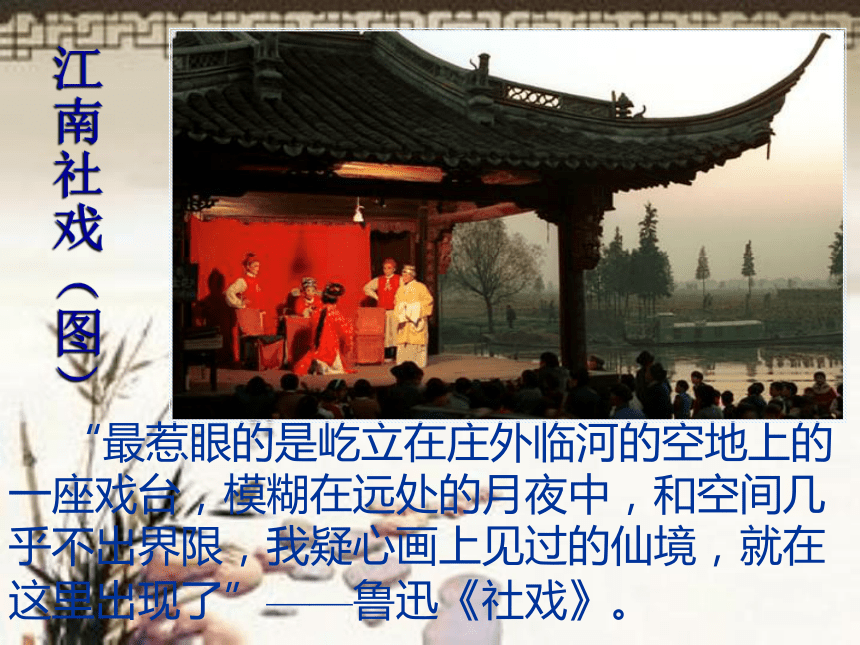

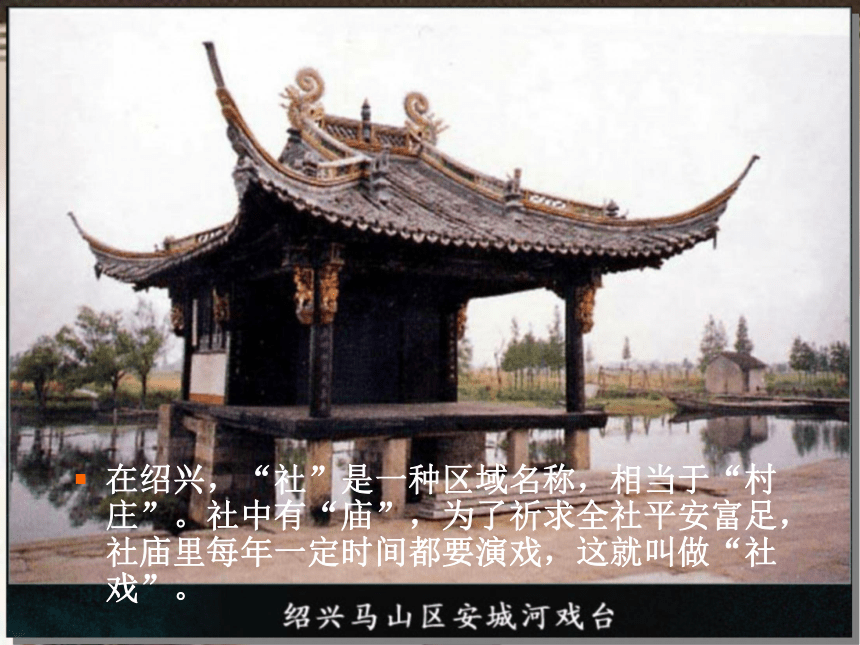

15《社戏》学习目标1、识记课后生字、词(要求会读、会写);了解课下注释。2、熟读课文,美读课文。3、回顾小说相关知识点,整体把握课文,理清作者的写作思路。 ??? “最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台,模糊在远处的月夜中,和空间几乎不出界限,我疑心画上见过的仙境,就在这里出现了”——鲁迅《社戏》。 江南社戏(图)在绍兴,“社”是一种区域名称,相当于“村庄”。社中有“庙”,为了祈求全社平安富足,社庙里每年一定时间都要演戏,这就叫做“社戏”。给加点的字注音xǐnghángdànxù daodàicuān duofúchánchuī

yùn zǎojuànjiǎopiāo miǎoJiū gé归省 秩秩斯干幽幽南山 行辈 惮 絮叨 宽慰 伊 竭力 怠慢 装模装样 撺掇 驳回 潺潺 凫水 前篙 朦胧 一磕 一哄 蕴藻 屹立 家眷 竹箬 松懈 舀 一瓢水 踱来踱去 吁气 皎洁 漂渺 渔父 喝彩 旺相 撮 桕树 纠葛 棹 楫 好歹 蹿 柴火 颇 xǐngzhìgānhángdànxù dāowèiyījiédàimúcuān duobóChán fúgāoméng lóngkēhòngwēnyìjuànruòxièyǎopiáoduóxūjiǎopiāo miǎofǔhèxiàngcuōjiùgézhàojídǎicuānchái huopō

省略(shěng)

行走(xíng)模型(mó)蒌蒿(hāo)瞌睡(kē)哄堂大笑(hōng)

哄骗(hǒng)蕴涵(yùn)呼吁(yù)

吁(yū)葛(Gě):姓多音字:省 行 模 哄 蕴 吁 父 喝 相 翘 吓查一查字典,看看它们都有哪些读音,可以组成哪些词语。返回你能找出本文的三要素,理清作者写作思路吗?小说三要素人物情节环境“我”、双喜、六一公公、桂生、阿发、母亲……中心事件:看社戏写作思路:盼看社戏去看社戏怀念社戏熟读课文,整体感知课文写哪几件事?哪些事详写?哪些事略写? ⑴随母亲归省小住平桥村;⑵钓虾放牛的乡间生活;⑶看社戏前的波折;⑷夜航去看社戏途中;⑸去赵庄看社戏;⑹看社戏后归航偷豆;⑺六一公公送豆。详略详详详略略文章主要写看社戏,所以赵庄看社戏,夜航去看社戏途中,看社戏前的波折,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。这样写是为了更好地表达中心意思 平桥村对于“我”来说是个什么样的地方?说说理由乐土(1)在这里“得到优待”。(2)可以免念“秩秩斯干幽幽南山 ”。(3)有钓虾、放牛等乐事(4)“至于我在那里所第一盼望的,却在到赵庄去看戏。” 安桥头村

鲁迅的外婆家在安桥头村,他少年时经常随母到外婆家,并与安桥头的农民孩子结下了深厚的友谊。先生的 《社戏》一文就是以这段生活为素材写就的。

“戏”好看吗?孩子们爱看吗?不好看。一是铁头老生不翻筋斗,二是也没有“我”最爱看的蛇精和跳老虎。三是最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”,并不停地唱着。 不爱看。表现:稀奇、渐不明显、喃喃的骂、不住的吁气、打哈欠、各管自己谈话。 (侧面描写)我看不成戏时,心情是怎样的?盼望焦急失望猜测沮丧“豆”好吃吗?真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆。偷学习目标1、体会景物描写的作用

2、分析人物形象

3、探索文章主题景 物 描 写视觉:碧绿的豆麦田地、水中朦胧的月色、淡黑的起伏的连山、星星点点的渔火嗅觉:豆麦和水草的清香触觉:感到清香夹在水气中扑面地吹来听觉:悠扬宛转的歌吹找出文景物描写的语句,体会其妙处。

试说说作者运用了哪些感官来写景?景物描写:出航途中:白描手法,勾画了一幅江南水乡的美丽图画。看戏时:描绘了仙境般的戏台。归途中:比喻,写了行船的情景,富有神话色彩。景物描写细致逼真,有着浓郁的抒情气氛,表现了”我“去看社戏时兴奋愉快的心情和对江南农村美景的热爱,写得情景交融。本文写了双喜、六一公公、桂生、阿发、……人物,试分析作者是如何刻画这些人物形象的?找出文中描写人物的语句,并分析人物形象⑴当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议。——表现双喜聪明。⑵当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大,②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的。 ——表现双喜反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。 ⑶看戏时铁头老生不翻筋斗,“我”很失望,双喜又用“谁肯显本领给白地看”来安慰“我”——表现双喜大哥哥般的亲切体贴。⑷归航偷豆时征求豆主人阿发的意见;双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的。——表现双喜考虑事情周到,替他人做想。⑸吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策。——表现双喜考虑事情周到。⑹双喜送我回到家,“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”——表现双喜做事有始有终。⑺双喜回答六一公公的问话。——表现双喜反应灵敏。 双喜是一个聪明、机灵、善解人意,考虑周到,办事果断的好孩子头。 六一公公⑴“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”证实双喜他们是否偷了豆,重在指责他们踏坏了庄稼。 ——表现六一公公善良宽厚,爱惜劳动果实。 ⑵六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”还问“迅哥儿,昨天的戏可好么?”“豆可中吃呢?” ——表现六一公公淳朴、好客。 ⑶六一公公夸自己的豆好“我的豆种是粒粒挑选过的” 。——表现六一公公好强。 ⑷六一公公送豆给母亲和我吃——表现六一公公淳朴、好客、热诚。 六一公公是一个宽厚、善良、淳朴、好客、热诚的老人。 桂生双喜阿发乐于助人,为别人着想是这群孩子的”头“,考虑问题周到,聪明,机灵,淳朴、无私、憨厚 热情六一公公:宽厚、善良、淳朴、好客、热诚的老人。 探索发现找出文中其它你认作者写得好的地方,品味赏析 “文似看山不喜平”。作者在“看戏”这部分没有平铺直叙,而是写得起伏有致。譬如第一层就写了看戏前的三次波折、三次转机。示例:看戏前的一波三折三次波折:①叫不到船②不准和别人去③外祖母要担心。三次转机:①八叔公的船回来了②与我同去③保证不出事。易忽略的精彩处表现“我”心情变化的词句 第一盼望——急得要哭——我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。(渲染沮丧)——不钓虾,东西也少吃,不开口。——高兴(烘托社戏对儿童的吸引力)一、笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做好充分的铺垫;

二、初步表现小伙伴的热情、能干等特点,尤其是“双喜”。 好处 真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似地好豆,——也不再看到那夜似地好戏了其实最令我难忘的是什么? 我所难忘的是平桥村的老人孩子那种淳朴、善良、真挚的感情和他们的劳动的本领、办事的能力。再加上特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过。在以后的人生路上也很少见到的。“豆”非嘉肴,“戏”非精彩,却令“我”终生难忘 其实那夜的戏,看得叫人“打呵欠”“破口喃喃的骂”,那夜的豆,第二天吃起来也实在平常。所谓“那夜似的好豆”“那夜似的好戏”是过去那段天真烂漫自由有趣生活的标志,代表了作者对天真烂漫童年的美好回忆,充满了浪漫的理想色彩,相对于成人的无限烦恼,重重束缚的现实生活,表现了对人生理想境界的渴望和追求.本文选自小说集《呐喊》说说作者在本文中“呐喊”了什么 (主旨) 优美的自然景色自由自在的生活农村孩子的聪明、热情、淳朴人与人之间友善、和谐的关系景 美人 美生活美情意美 本文通过童年时“我”和伙伴们在农村看社戏的事件,抒发了“我”对美好童年生活的怀念之情,从而表达了“我”对热忱、友好、平等、和谐的人际关系的向往。全文小结:再见谢谢观看

散文诗集《野草》 杂文集《而已集》、《二心集》、《坟》、《南腔北调集》、《且介亭杂文集》、《华盖集》、《集外集》。鲁迅的“呐喊”的含义是想要借由自己的呐喊来鼓舞当时有思想的进步青年名字的由来《呐喊》中的作品,大都写于五四运动的高潮时期,要为新文化运动助阵振威, 取名《呐喊》,意指作者受新文化运动的鼓舞,“有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。”集子中的作品明显地保留着作者于“五四”高潮时期,在结束了一段时间的沉《呐喊》写作原因默之后,奋起呼喊的特色。在艺术上,吸收和借鉴外国小说的创作方法与表现手法,因此,《呐喊》集中的作品以其“表现的深切和格式的特别”,令人耳目一新。写作背景在《呐喊》序中,鲁迅谈到他弃医从文的经过和目的。他于1898年到南京江南水师学堂肄业,第二年改入江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂,1902年毕业后即由清政府派赴日本留学,1904年进仙台的医学专门学校,1906年中止学医,回东京准备从事文艺运动。是一次课堂上看画片的经历使他弃医从文的。他回忆道:“有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。 ”据解说,绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来赏鉴这示众的盛举的人们。‘他’便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要着,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

回国后,与几个人创立了《新生》,然在无鼓励甚至没有指责的境地下,先生感到了寂寞,心灰意冷起来。之后有人卷款逃走,也就趁这个时候回到家乡抄起了古碑。专心致志的研究,逃避着现实世界。一天,金心异(钱玄同)来了,看到他们抱着自己以前的希望与抱负,也就慨然奋战了。鲁迅又谈到他把《狂人日记》等小说投稿到《新青年》的经过。他曾问办《新青年》的朋友:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”那人答道:“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”于是他便写了《狂人日记》,此后还陆续推出了另外十余篇。鲁迅是希望自己的作品能叫醒‘铁屋’中的人,使国人得救。谈到《呐喊》的名称,他说:“在我自己,本以为现在是已经并非一个切迫而不能已于言的人了,但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。至于我的喊声是勇猛或是悲哀,是可憎或是可笑,那倒是不暇顾及的;但既然是呐喊,则当然须听将令的了,所以我往往不恤用了曲笔,在《药》的瑜儿的坟上平空添上一个花环,在《明天》里也不叙单四嫂子竟没有做到看见儿子的梦,因为那时的主将是不主张消极的。至于自己,却也并不愿将自以为苦的寂寞,再来传染给也如我那年轻时候似的正做着好梦的青年。”

鲁迅的小说是中国现代白话小说的奠基之作和经典之作,它以无穷的魅力,风行了大半个世纪,至今不衰。这三部小说集就是我们大家熟悉的《呐喊》《彷徨》和《故事新编》,其《呐喊》中的中篇小说《阿Q正传》不仅是中国的名著,同样也是世界的名著。

这些小说反映了五四前后中国社会被压迫者的痛苦生活和悲惨命运。收录作品1《自序》 2《狂人日记》

3《孔乙己》 4《药》

5《明天》 6《一件小事》

7《头发的故事》 8《风波》

9《故乡》 10《阿Q正传》

11《端午节》 12《白光》

13《兔和猫》 14《鸭的喜剧》

15《社戏》学习目标1、识记课后生字、词(要求会读、会写);了解课下注释。2、熟读课文,美读课文。3、回顾小说相关知识点,整体把握课文,理清作者的写作思路。 ??? “最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台,模糊在远处的月夜中,和空间几乎不出界限,我疑心画上见过的仙境,就在这里出现了”——鲁迅《社戏》。 江南社戏(图)在绍兴,“社”是一种区域名称,相当于“村庄”。社中有“庙”,为了祈求全社平安富足,社庙里每年一定时间都要演戏,这就叫做“社戏”。给加点的字注音xǐnghángdànxù daodàicuān duofúchánchuī

yùn zǎojuànjiǎopiāo miǎoJiū gé归省 秩秩斯干幽幽南山 行辈 惮 絮叨 宽慰 伊 竭力 怠慢 装模装样 撺掇 驳回 潺潺 凫水 前篙 朦胧 一磕 一哄 蕴藻 屹立 家眷 竹箬 松懈 舀 一瓢水 踱来踱去 吁气 皎洁 漂渺 渔父 喝彩 旺相 撮 桕树 纠葛 棹 楫 好歹 蹿 柴火 颇 xǐngzhìgānhángdànxù dāowèiyījiédàimúcuān duobóChán fúgāoméng lóngkēhòngwēnyìjuànruòxièyǎopiáoduóxūjiǎopiāo miǎofǔhèxiàngcuōjiùgézhàojídǎicuānchái huopō

省略(shěng)

行走(xíng)模型(mó)蒌蒿(hāo)瞌睡(kē)哄堂大笑(hōng)

哄骗(hǒng)蕴涵(yùn)呼吁(yù)

吁(yū)葛(Gě):姓多音字:省 行 模 哄 蕴 吁 父 喝 相 翘 吓查一查字典,看看它们都有哪些读音,可以组成哪些词语。返回你能找出本文的三要素,理清作者写作思路吗?小说三要素人物情节环境“我”、双喜、六一公公、桂生、阿发、母亲……中心事件:看社戏写作思路:盼看社戏去看社戏怀念社戏熟读课文,整体感知课文写哪几件事?哪些事详写?哪些事略写? ⑴随母亲归省小住平桥村;⑵钓虾放牛的乡间生活;⑶看社戏前的波折;⑷夜航去看社戏途中;⑸去赵庄看社戏;⑹看社戏后归航偷豆;⑺六一公公送豆。详略详详详略略文章主要写看社戏,所以赵庄看社戏,夜航去看社戏途中,看社戏前的波折,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。这样写是为了更好地表达中心意思 平桥村对于“我”来说是个什么样的地方?说说理由乐土(1)在这里“得到优待”。(2)可以免念“秩秩斯干幽幽南山 ”。(3)有钓虾、放牛等乐事(4)“至于我在那里所第一盼望的,却在到赵庄去看戏。” 安桥头村

鲁迅的外婆家在安桥头村,他少年时经常随母到外婆家,并与安桥头的农民孩子结下了深厚的友谊。先生的 《社戏》一文就是以这段生活为素材写就的。

“戏”好看吗?孩子们爱看吗?不好看。一是铁头老生不翻筋斗,二是也没有“我”最爱看的蛇精和跳老虎。三是最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”,并不停地唱着。 不爱看。表现:稀奇、渐不明显、喃喃的骂、不住的吁气、打哈欠、各管自己谈话。 (侧面描写)我看不成戏时,心情是怎样的?盼望焦急失望猜测沮丧“豆”好吃吗?真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆。偷学习目标1、体会景物描写的作用

2、分析人物形象

3、探索文章主题景 物 描 写视觉:碧绿的豆麦田地、水中朦胧的月色、淡黑的起伏的连山、星星点点的渔火嗅觉:豆麦和水草的清香触觉:感到清香夹在水气中扑面地吹来听觉:悠扬宛转的歌吹找出文景物描写的语句,体会其妙处。

试说说作者运用了哪些感官来写景?景物描写:出航途中:白描手法,勾画了一幅江南水乡的美丽图画。看戏时:描绘了仙境般的戏台。归途中:比喻,写了行船的情景,富有神话色彩。景物描写细致逼真,有着浓郁的抒情气氛,表现了”我“去看社戏时兴奋愉快的心情和对江南农村美景的热爱,写得情景交融。本文写了双喜、六一公公、桂生、阿发、……人物,试分析作者是如何刻画这些人物形象的?找出文中描写人物的语句,并分析人物形象⑴当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议。——表现双喜聪明。⑵当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大,②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的。 ——表现双喜反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。 ⑶看戏时铁头老生不翻筋斗,“我”很失望,双喜又用“谁肯显本领给白地看”来安慰“我”——表现双喜大哥哥般的亲切体贴。⑷归航偷豆时征求豆主人阿发的意见;双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的。——表现双喜考虑事情周到,替他人做想。⑸吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策。——表现双喜考虑事情周到。⑹双喜送我回到家,“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”——表现双喜做事有始有终。⑺双喜回答六一公公的问话。——表现双喜反应灵敏。 双喜是一个聪明、机灵、善解人意,考虑周到,办事果断的好孩子头。 六一公公⑴“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”证实双喜他们是否偷了豆,重在指责他们踏坏了庄稼。 ——表现六一公公善良宽厚,爱惜劳动果实。 ⑵六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”还问“迅哥儿,昨天的戏可好么?”“豆可中吃呢?” ——表现六一公公淳朴、好客。 ⑶六一公公夸自己的豆好“我的豆种是粒粒挑选过的” 。——表现六一公公好强。 ⑷六一公公送豆给母亲和我吃——表现六一公公淳朴、好客、热诚。 六一公公是一个宽厚、善良、淳朴、好客、热诚的老人。 桂生双喜阿发乐于助人,为别人着想是这群孩子的”头“,考虑问题周到,聪明,机灵,淳朴、无私、憨厚 热情六一公公:宽厚、善良、淳朴、好客、热诚的老人。 探索发现找出文中其它你认作者写得好的地方,品味赏析 “文似看山不喜平”。作者在“看戏”这部分没有平铺直叙,而是写得起伏有致。譬如第一层就写了看戏前的三次波折、三次转机。示例:看戏前的一波三折三次波折:①叫不到船②不准和别人去③外祖母要担心。三次转机:①八叔公的船回来了②与我同去③保证不出事。易忽略的精彩处表现“我”心情变化的词句 第一盼望——急得要哭——我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。(渲染沮丧)——不钓虾,东西也少吃,不开口。——高兴(烘托社戏对儿童的吸引力)一、笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做好充分的铺垫;

二、初步表现小伙伴的热情、能干等特点,尤其是“双喜”。 好处 真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似地好豆,——也不再看到那夜似地好戏了其实最令我难忘的是什么? 我所难忘的是平桥村的老人孩子那种淳朴、善良、真挚的感情和他们的劳动的本领、办事的能力。再加上特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过。在以后的人生路上也很少见到的。“豆”非嘉肴,“戏”非精彩,却令“我”终生难忘 其实那夜的戏,看得叫人“打呵欠”“破口喃喃的骂”,那夜的豆,第二天吃起来也实在平常。所谓“那夜似的好豆”“那夜似的好戏”是过去那段天真烂漫自由有趣生活的标志,代表了作者对天真烂漫童年的美好回忆,充满了浪漫的理想色彩,相对于成人的无限烦恼,重重束缚的现实生活,表现了对人生理想境界的渴望和追求.本文选自小说集《呐喊》说说作者在本文中“呐喊”了什么 (主旨) 优美的自然景色自由自在的生活农村孩子的聪明、热情、淳朴人与人之间友善、和谐的关系景 美人 美生活美情意美 本文通过童年时“我”和伙伴们在农村看社戏的事件,抒发了“我”对美好童年生活的怀念之情,从而表达了“我”对热忱、友好、平等、和谐的人际关系的向往。全文小结:再见谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记