10《老人与海》教学设计第三课时(表格式)统编版选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 10《老人与海》教学设计第三课时(表格式)统编版选择性必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 43.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-30 06:43:10 | ||

图片预览

文档简介

课题 《老人与海》(第三课时)

教学目标

教学目标:理解象征手法,探究小说主题,培养学生勇于突破困境的精神 教学重点:理解小说的象征手法,探究小说主题 教学难点:理解“冰山 ”创作原理,感受小说“八分之一 ”和“八分之七 ”的魅力

教学过程

时间 教 学 环 节 主要师生活动

3 分 钟 复 习 导 入 教师引领学生复习上节课共同分析的老人形象的真实性和复杂性。引出作品 的内蕴和象征手法。

15 分钟 探 求 意 象 的 象 征 性 1. 学生研讨任务:通过阅读整本书,你发现大海、老人、孩子、大马林鱼 和鲨鱼分别代表着什么? 2. 教师通过文本细读,引领学生认识意象的象征含义。 1 老人象征着任何一个外部困厄,精神高贵的主体。 2 大海:它有像女性一样有巨大的生命力和可能性的。是一个风险和 机会并存的地方。而同时,为一个天生的渔夫,老人必须远航,去大海 上,来证明自己。所以大海又是老人展示和证明自我的场所。

原文:可老人一贯把大脑想象成女人,她向人们施与或拒绝施与莫大的 恩惠,如果她做出什么狂暴或者邪恶的事情,那也是出于无奈。 3 大马林鱼:代表着人生美好的理想。从老人和鱼的较量中看出他和 鱼具有相同的精神品格,都是精神英勇、坚韧、非凡的精神品格。 原文:他想。可是他们配吃吗?不配,当然不配。它的举止风度何等高 贵,它的尊严何等伟大,谁也不配吃它。 那鱼开始折腾起来,尽管已经死到临头,它还是从海水里高高地跃起, 它那惊人的长度和宽度,它的力量和美,全都展露无遗。它仿佛悬在空中, 就在小船和老人的正上方。接着,它又哗啦一声跌落下来,溅起的浪花泼洒 在老人的全身和整条小船上。 4 鲨鱼 一个又一个接连不断的阻碍力量,也是强大的。 5 马诺林:对老人来说是信任的象征和力量的源泉小说最后不顾忌父 母的话要和老人一起出海,马诺林成长了,也代表着老人精神的延 续。从这一点上来说,这本书结尾是面向未来的。 原文:男孩见老人天天空船而归,心里很难受,他总是走下岸去,帮老 人拿卷起来的钓线,或是鱼钩、鱼叉,还有缠在桅杆上的船帆。 老人在海上 7 次说:要是小男孩在就好了。 “你家里人会怎么说呢? ” “我才不管呢。我昨天捕到两条。不过从现 在起咱们俩一起捕鱼,我要学的东西还多着呢。 ”

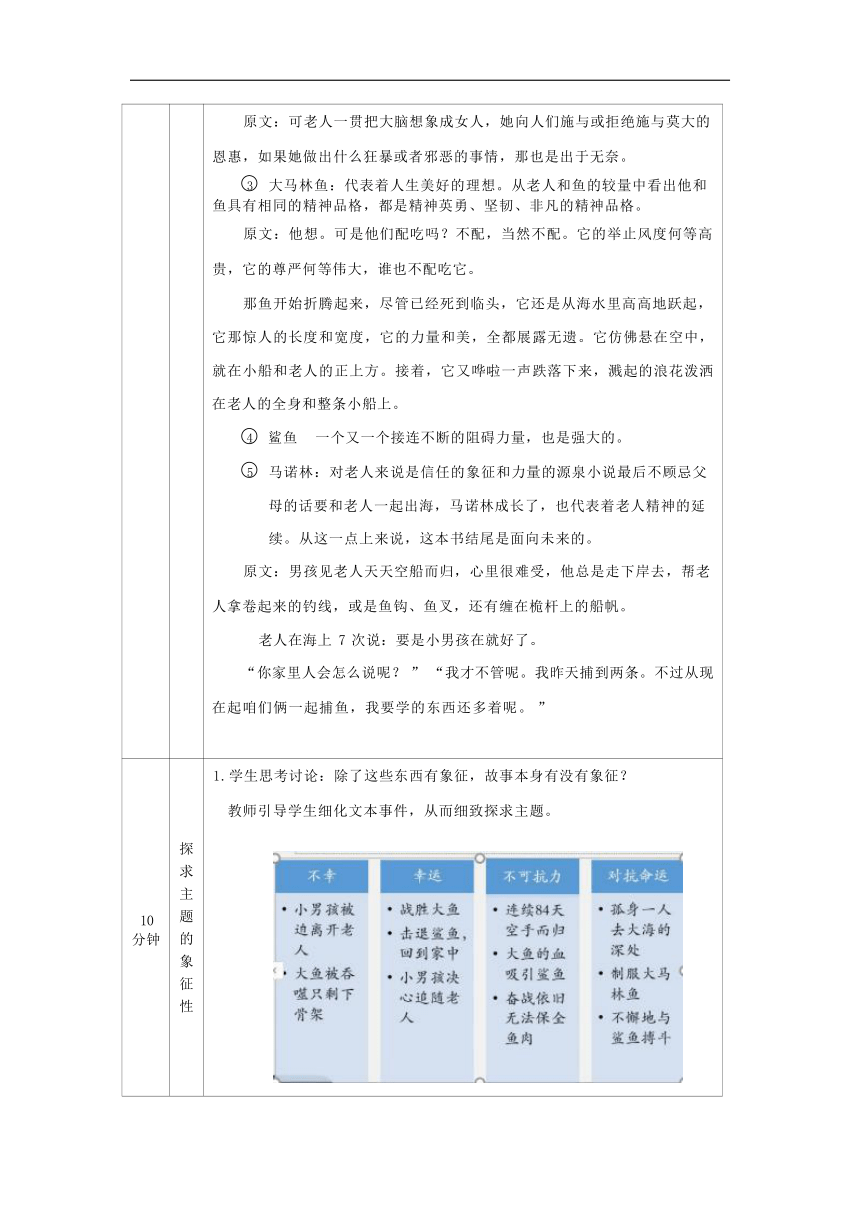

10 分钟 探 求 主 题 的 象 征 性 1.学生思考讨论:除了这些东西有象征,故事本身有没有象征? 教师引导学生细化文本事件,从而细致探求主题。

主题一:人的意志和一切反对他的强大力量之间的搏斗 主题二:“一个人可以被毁灭,但不能被打败 ” “我不在乎谁干掉谁 ”,即使 面对不可知的命运,天然地接近于失败,依然不放弃作战。 主题三:人与自然 …… 2. 学生任务:老人回到家自己扛着桅杆往岸上爬。画出老人的动作轨迹图。 教师引导学生意识到老人不屈的精神面貌。

7 分 钟 理 解 “ 冰 山 理 论 ” 教师引入材料,引导学生思考和寻找:小说中还有哪里可以体现“八分 之一 ”和“八分之七 ”? 冰山在海里移动很是威严壮观,这是因为它只有八分之一露出水面,而 作家所依靠的是思想感情,即水面以下的八分之七。这并不是要求作家把这 八分之七和盘托出,相反,应该把它深藏在水里, 以加强八分之一的基础。 (《午后之死》)

5 分 钟 总 结 课 堂 教师给出一个“八分之一 ”的小说情境,摘录小说结尾部分: 那天下午,露台饭店来了一群游客,有位女士望着下面的海水,发现在 空啤酒罐和死梭子鱼中间有条又大又长的白色鱼脊骨,末端耸立着一个巨大 的尾巴,东风在海港以外不断掀起大浪,那尾巴也随着潮水起伏摇摆。 “那是什么? ”她指着大鱼长长的脊骨问一名侍者,现在这鱼骨只是一 堆废物,等着潮水把它冲走。 “Tiburon [鲨鱼], ”侍者说,“Eshark[鲨鱼]。 ”他本想说说事情的 来龙去脉。 “我不知道鲨鱼有这么漂亮、形状这么优美的尾巴。 ” “我也是。 ”她的男伴说。 引导学生思考,这个八分之一背后的八分之七是什么?假如老人听见了

这番对话,他还会和小男孩去准备下一次出海吗?如果你是老人,你是否要 再次起航呢?

教学目标

教学目标:理解象征手法,探究小说主题,培养学生勇于突破困境的精神 教学重点:理解小说的象征手法,探究小说主题 教学难点:理解“冰山 ”创作原理,感受小说“八分之一 ”和“八分之七 ”的魅力

教学过程

时间 教 学 环 节 主要师生活动

3 分 钟 复 习 导 入 教师引领学生复习上节课共同分析的老人形象的真实性和复杂性。引出作品 的内蕴和象征手法。

15 分钟 探 求 意 象 的 象 征 性 1. 学生研讨任务:通过阅读整本书,你发现大海、老人、孩子、大马林鱼 和鲨鱼分别代表着什么? 2. 教师通过文本细读,引领学生认识意象的象征含义。 1 老人象征着任何一个外部困厄,精神高贵的主体。 2 大海:它有像女性一样有巨大的生命力和可能性的。是一个风险和 机会并存的地方。而同时,为一个天生的渔夫,老人必须远航,去大海 上,来证明自己。所以大海又是老人展示和证明自我的场所。

原文:可老人一贯把大脑想象成女人,她向人们施与或拒绝施与莫大的 恩惠,如果她做出什么狂暴或者邪恶的事情,那也是出于无奈。 3 大马林鱼:代表着人生美好的理想。从老人和鱼的较量中看出他和 鱼具有相同的精神品格,都是精神英勇、坚韧、非凡的精神品格。 原文:他想。可是他们配吃吗?不配,当然不配。它的举止风度何等高 贵,它的尊严何等伟大,谁也不配吃它。 那鱼开始折腾起来,尽管已经死到临头,它还是从海水里高高地跃起, 它那惊人的长度和宽度,它的力量和美,全都展露无遗。它仿佛悬在空中, 就在小船和老人的正上方。接着,它又哗啦一声跌落下来,溅起的浪花泼洒 在老人的全身和整条小船上。 4 鲨鱼 一个又一个接连不断的阻碍力量,也是强大的。 5 马诺林:对老人来说是信任的象征和力量的源泉小说最后不顾忌父 母的话要和老人一起出海,马诺林成长了,也代表着老人精神的延 续。从这一点上来说,这本书结尾是面向未来的。 原文:男孩见老人天天空船而归,心里很难受,他总是走下岸去,帮老 人拿卷起来的钓线,或是鱼钩、鱼叉,还有缠在桅杆上的船帆。 老人在海上 7 次说:要是小男孩在就好了。 “你家里人会怎么说呢? ” “我才不管呢。我昨天捕到两条。不过从现 在起咱们俩一起捕鱼,我要学的东西还多着呢。 ”

10 分钟 探 求 主 题 的 象 征 性 1.学生思考讨论:除了这些东西有象征,故事本身有没有象征? 教师引导学生细化文本事件,从而细致探求主题。

主题一:人的意志和一切反对他的强大力量之间的搏斗 主题二:“一个人可以被毁灭,但不能被打败 ” “我不在乎谁干掉谁 ”,即使 面对不可知的命运,天然地接近于失败,依然不放弃作战。 主题三:人与自然 …… 2. 学生任务:老人回到家自己扛着桅杆往岸上爬。画出老人的动作轨迹图。 教师引导学生意识到老人不屈的精神面貌。

7 分 钟 理 解 “ 冰 山 理 论 ” 教师引入材料,引导学生思考和寻找:小说中还有哪里可以体现“八分 之一 ”和“八分之七 ”? 冰山在海里移动很是威严壮观,这是因为它只有八分之一露出水面,而 作家所依靠的是思想感情,即水面以下的八分之七。这并不是要求作家把这 八分之七和盘托出,相反,应该把它深藏在水里, 以加强八分之一的基础。 (《午后之死》)

5 分 钟 总 结 课 堂 教师给出一个“八分之一 ”的小说情境,摘录小说结尾部分: 那天下午,露台饭店来了一群游客,有位女士望着下面的海水,发现在 空啤酒罐和死梭子鱼中间有条又大又长的白色鱼脊骨,末端耸立着一个巨大 的尾巴,东风在海港以外不断掀起大浪,那尾巴也随着潮水起伏摇摆。 “那是什么? ”她指着大鱼长长的脊骨问一名侍者,现在这鱼骨只是一 堆废物,等着潮水把它冲走。 “Tiburon [鲨鱼], ”侍者说,“Eshark[鲨鱼]。 ”他本想说说事情的 来龙去脉。 “我不知道鲨鱼有这么漂亮、形状这么优美的尾巴。 ” “我也是。 ”她的男伴说。 引导学生思考,这个八分之一背后的八分之七是什么?假如老人听见了

这番对话,他还会和小男孩去准备下一次出海吗?如果你是老人,你是否要 再次起航呢?