统编版必修下第三单元 大单元教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 统编版必修下第三单元 大单元教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-30 13:36:18 | ||

图片预览

文档简介

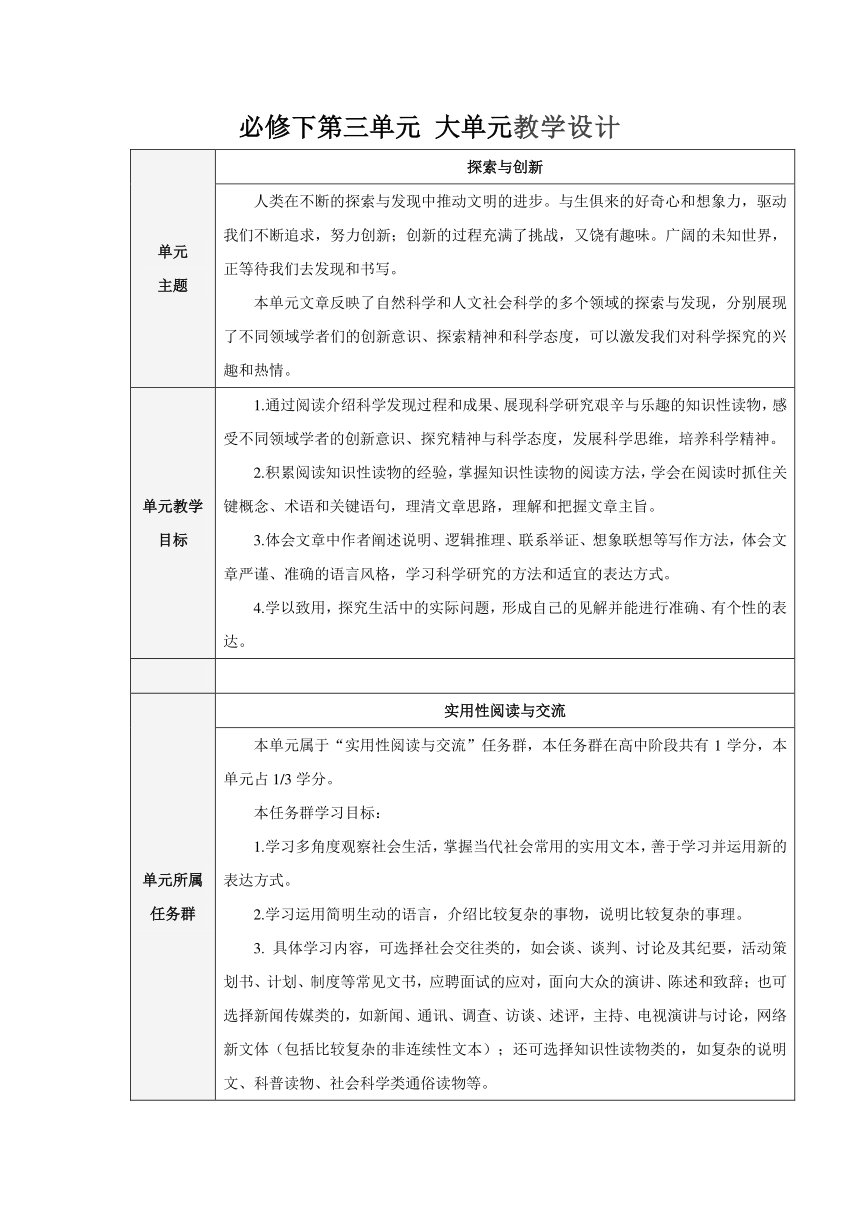

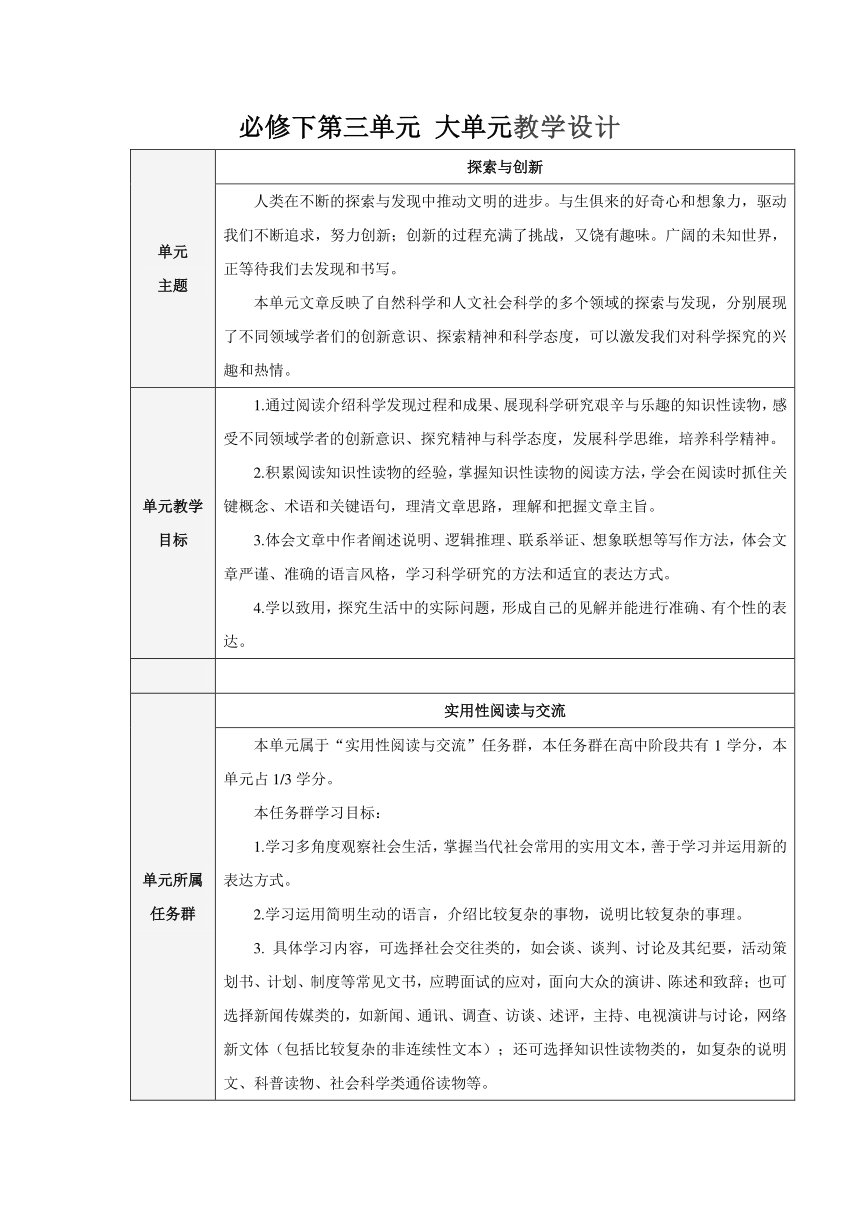

必修下第三单元 大单元教学设计

单元 主题 探索与创新

人类在不断的探索与发现中推动文明的进步。与生俱来的好奇心和想象力,驱动我们不断追求,努力创新;创新的过程充满了挑战,又饶有趣味。广阔的未知世界,正等待我们去发现和书写。 本单元文章反映了自然科学和人文社会科学的多个领域的探索与发现,分别展现了不同领域学者们的创新意识、探索精神和科学态度,可以激发我们对科学探究的兴趣和热情。

单元教学目标 1.通过阅读介绍科学发现过程和成果、展现科学研究艰辛与乐趣的知识性读物,感受不同领域学者的创新意识、探究精神与科学态度,发展科学思维,培养科学精神。 2.积累阅读知识性读物的经验,掌握知识性读物的阅读方法,学会在阅读时抓住关键概念、术语和关键语句,理清文章思路,理解和把握文章主旨。 3.体会文章中作者阐述说明、逻辑推理、联系举证、想象联想等写作方法,体会文章严谨、准确的语言风格,学习科学研究的方法和适宜的表达方式。 4.学以致用,探究生活中的实际问题,形成自己的见解并能进行准确、有个性的表达。

单元所属任务群 实用性阅读与交流

本单元属于“实用性阅读与交流”任务群,本任务群在高中阶段共有1学分,本单元占1/3学分。 本任务群学习目标: 1.学习多角度观察社会生活,掌握当代社会常用的实用文本,善于学习并运用新的表达方式。 2.学习运用简明生动的语言,介绍比较复杂的事物,说明比较复杂的事理。 3. 具体学习内容,可选择社会交往类的,如会谈、谈判、讨论及其纪要,活动策划书、计划、制度等常见文书,应聘面试的应对,面向大众的演讲、陈述和致辞;也可选择新闻传媒类的,如新闻、通讯、调查、访谈、述评,主持、电视演讲与讨论,网络新文体(包括比较复杂的非连续性文本);还可选择知识性读物类的,如复杂的说明文、科普读物、社会科学类通俗读物等。

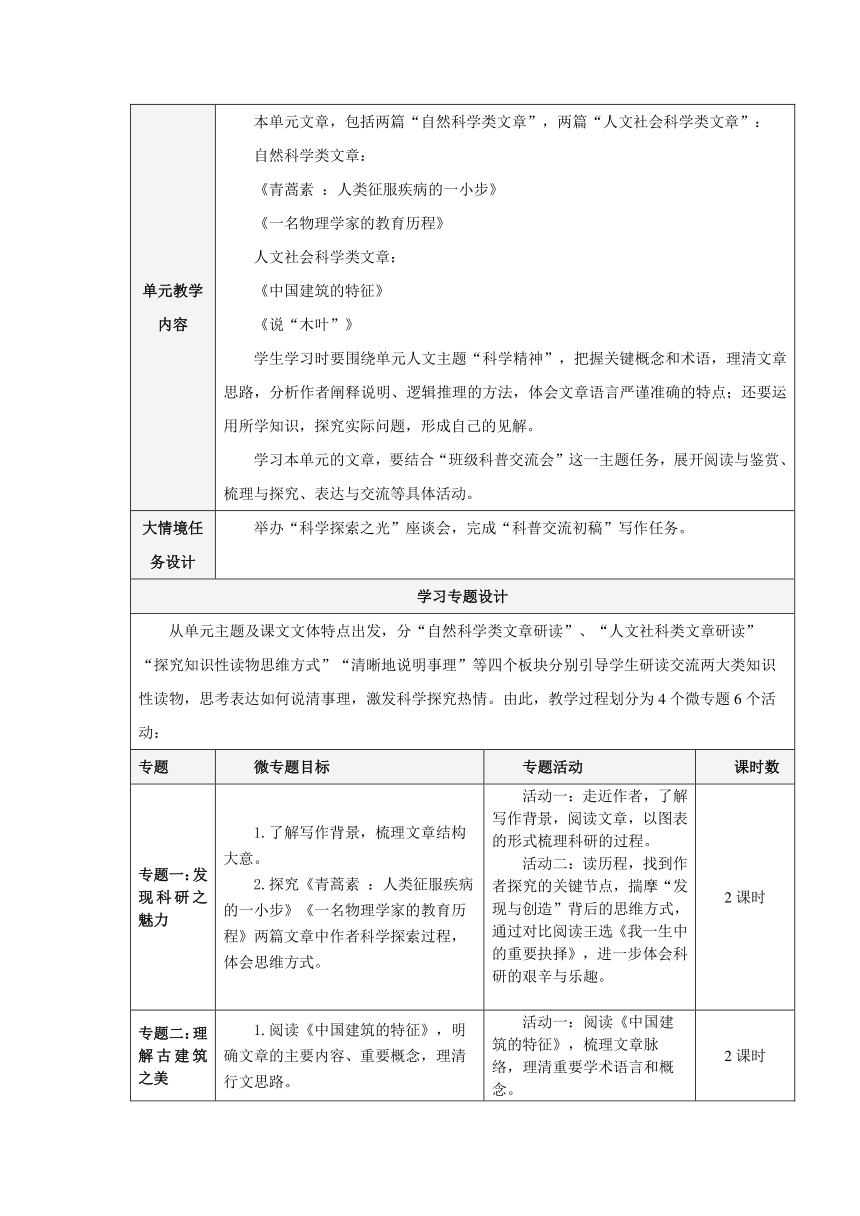

单元教学内容 本单元文章,包括两篇“自然科学类文章”,两篇“人文社会科学类文章”: 自然科学类文章: 《青蒿素 :人类征服疾病的一小步》 《一名物理学家的教育历程》 人文社会科学类文章: 《中国建筑的特征》 《说“木叶”》 学生学习时要围绕单元人文主题“科学精神”,把握关键概念和术语,理清文章思路,分析作者阐释说明、逻辑推理的方法,体会文章语言严谨准确的特点;还要运用所学知识,探究实际问题,形成自己的见解。 学习本单元的文章,要结合“班级科普交流会”这一主题任务,展开阅读与鉴赏、梳理与探究、表达与交流等具体活动。

大情境任务设计 举办“科学探索之光”座谈会,完成“科普交流初稿”写作任务。

学习专题设计

从单元主题及课文文体特点出发,分“自然科学类文章研读”、“人文社科类文章研读”“探究知识性读物思维方式”“清晰地说明事理”等四个板块分别引导学生研读交流两大类知识性读物,思考表达如何说清事理,激发科学探究热情。由此,教学过程划分为4个微专题6个活动:

专题 微专题目标 专题活动 课时数

专题一:发现科研之魅力 1.了解写作背景,梳理文章结构大意。 2.探究《青蒿素 :人类征服疾病的一小步》《一名物理学家的教育历程》两篇文章中作者科学探索过程,体会思维方式。 活动一:走近作者,了解写作背景,阅读文章,以图表的形式梳理科研的过程。 活动二:读历程,找到作者探究的关键节点,揣摩“发现与创造”背后的思维方式,通过对比阅读王选《我一生中的重要抉择》,进一步体会科研的艰辛与乐趣。 2课时

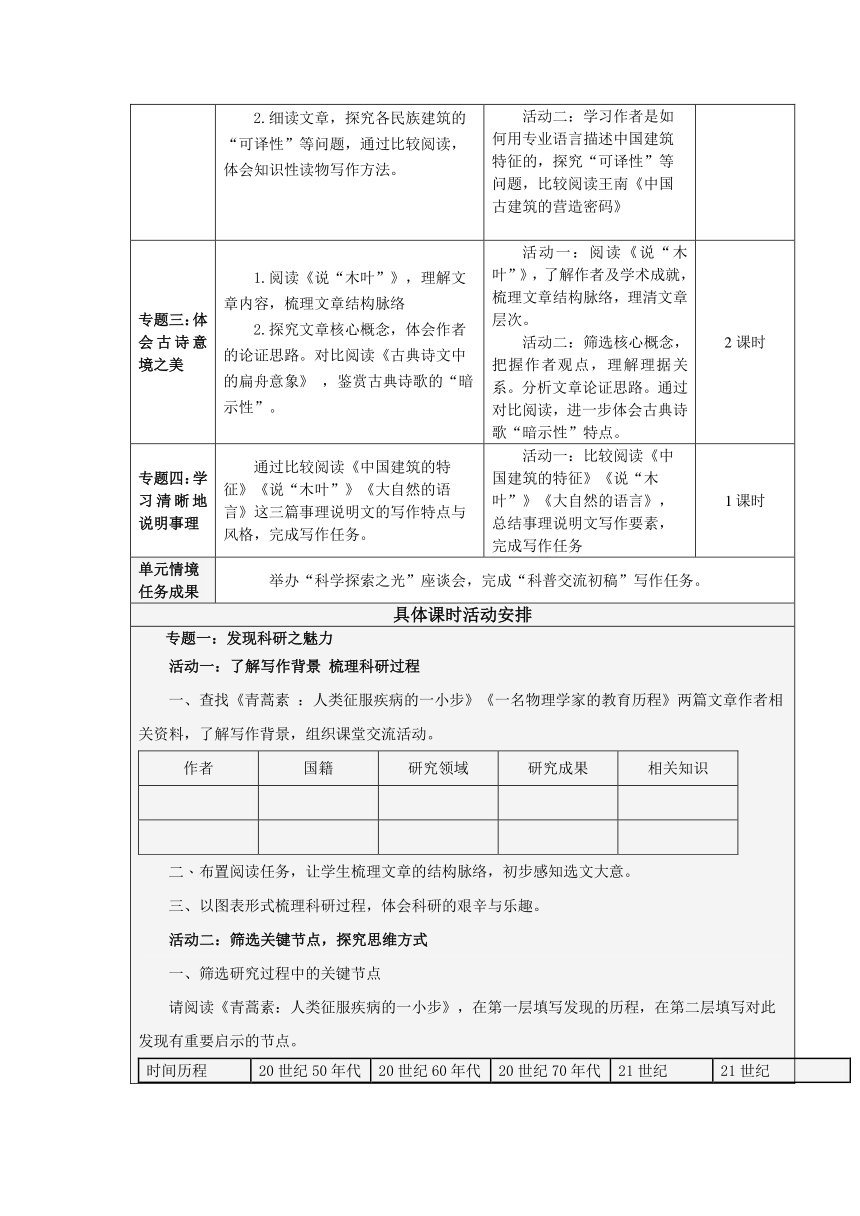

专题二:理解古建筑之美 1.阅读《中国建筑的特征》,明确文章的主要内容、重要概念,理清行文思路。 2.细读文章,探究各民族建筑的“可译性”等问题,通过比较阅读,体会知识性读物写作方法。 活动一:阅读《中国建筑的特征》,梳理文章脉络,理清重要学术语言和概念。 活动二:学习作者是如何用专业语言描述中国建筑特征的,探究“可译性”等问题,比较阅读王南《中国古建筑的营造密码》 2课时

专题三:体会古诗意境之美 1.阅读《说“木叶”》,理解文章内容,梳理文章结构脉络 2.探究文章核心概念,体会作者的论证思路。对比阅读《古典诗文中的扁舟意象》 ,鉴赏古典诗歌的“暗示性”。 活动一:阅读《说“木叶”》,了解作者及学术成就,梳理文章结构脉络,理清文章层次。 活动二:筛选核心概念,把握作者观点,理解理据关系。分析文章论证思路。通过对比阅读,进一步体会古典诗歌“暗示性”特点。 2课时

专题四:学习清晰地说明事理 通过比较阅读《中国建筑的特征》《说“木叶”》《大自然的语言》这三篇事理说明文的写作特点与风格,完成写作任务。 活动一:比较阅读《中国建筑的特征》《说“木叶”》《大自然的语言》,总结事理说明文写作要素,完成写作任务 1课时

单元情境任务成果 举办“科学探索之光”座谈会,完成“科普交流初稿”写作任务。

具体课时活动安排

专题一:发现科研之魅力 活动一:了解写作背景 梳理科研过程 一、查找《青蒿素 :人类征服疾病的一小步》《一名物理学家的教育历程》两篇文章作者相关资料,了解写作背景,组织课堂交流活动。 作者国籍研究领域研究成果相关知识

二、布置阅读任务,让学生梳理文章的结构脉络,初步感知选文大意。 三、以图表形式梳理科研过程,体会科研的艰辛与乐趣。 活动二:筛选关键节点,探究思维方式 一、筛选研究过程中的关键节点 请阅读《青蒿素:人类征服疾病的一小步》,在第一层填写发现的历程,在第二层填写对此发现有重要启示的节点。 时间历程20世纪50年代20世纪60年代20世纪70年代21世纪21世纪科学研究探索在中药研究所全脱产学习中国传统医学 从200个方药中提取380余种提取物,在小白鼠身上测试抗疟效果,进展甚微赴海南临床试验效果明显,后转向分离提纯 发展新的青蒿素衍生物 发挥中药的威力,为维护世界人民健康做出新贡献 重要启示节点 对中草药从好奇化为热衷 《肘后备急方》的文献启示:低温提取 在四川找到青蒿素含量高的青蒿 在青蒿素结构中引入羟基的产物,研制双氢蒿素 生物力药理学迅猛发展

阅读《一名物理学家的教育历程》,以图表形式梳理科学研究过程 实践历程童年童年高中高中科学研究探索过程对水池中的鲤鱼充满无限遐想对爱因斯坦未完成的理论感到好奇大量阅读关于爱因斯坦及其理论的每一本书籍成功建立自己的原子对撞机重要启示节点想象有“看不见的神秘力”,引发对“高维世界”的兴趣被老师讲述的神秘故事迷住科学家已建成“原子对撞机”“反物质产生”

二、比较行文思路,体会科学精神 1.两篇文章是如何将材料组织起来的,完成下表 篇目文体文本内容组合方式《青蒿素:人类征服疾病的一小步》科普自传从获奖感言到中医药学的贡献,小标题即内容事物发展 脉络组合《一名物理学家的教育历程》科普自传两件趣事:观察与猜想;一次实验:加速器实验科学精神为核心组合

2.体会科学精神 (1)屠呦呦身上具有哪些可贵的精神品质?请简要概括和分析。 (2)聚焦标题中的“物理学家”,思考:我们应该具备怎样的科学精神和科学素养? 三、比较阅读 1.对比阅读王选《我一生中的重要抉择》,进一步体会科研的艰辛与乐趣。 2.写作任务:屠呦呦与加来道雄能成长为优秀的科学家并不是偶然的,学校拟让你制作一块展板介绍促成他们成长为优秀科学家的相关因素,你会怎么写? 专题二:理解中国古建筑美的规律 活动一:阅读《中国建筑的特征》,梳理文章脉络,理清重要学术语言和概念。 一、查找《中国建筑的特征》作者相关资料,了解写作背景,组织课堂交流活动。 作者研究领域研究成果相关知识

二、阅读《中国建筑的特征》,梳理文章结构,理清行文思路。 结合文章小标题形式,梳理文章结构层次,用思维导图展示文章结构脉络 活动二:细读文本,探究论证方式 情景任务:民族语言并非一潭死水,而是富有再生性与创造性的。在《中国建筑的特征》中,梁思成提出“文法”“词汇”“可译性”等与建筑学有关的概念,并提出了一些专业概念,阅读文章,筛选概念,探究作者如何运用这种“新概念”来解释建筑学观点,并且说一说作者为什么要借助文章学的基本能概念来论述问题。 一、筛选作者论证过程中运用的核心专业术语及概念 语言和文学 建筑学词汇建筑的单个构件和因素文法中国建筑的法式或惯例文章建筑或建筑群大文章宫殿、庙宇等小品山亭、水榭等可译性:可以互相翻译。同一个意思可以用不同的语言形式来表达。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式有很大不同。

二、如何理解中国建筑的“文法”?作者是如何说明这种“文法”的? 三、如何理解作者提出的各民族的建筑之间的“可译性”? 四、比较阅读王南《中国古建筑的营造密码》,学习文章运用严密准确语言介绍事物、阐释原理的方法 专题三:体会古诗意象的奥秘 活动一:阅读《说“木叶”》,了解作者及学术成就,梳理文章结构脉络,理清文章层次。 一、查找《说“木叶”》作者相关资料,了解相关知识背景 二、梳理文章结构,理清文章层次 活动二:筛选核心概念,体会论证思路 情景任务:阅读这篇学术文章,找出作者论证中都用到了哪些核心概念,用思维导图形式花出去作者研究思路, 你还能找到古典诗歌中的哪些意象?积累相关意象,完成一份读书笔记。 一、筛选文中论证的几个核心概念,分析区别 词语区别“树叶”与 “木叶”“树”与“叶”都有繁密、湿润的意味,合起来并不比单用意蕴丰富。“木”与“叶”则不同,“木”有疏朗、干燥的意味,“木叶”暗示落叶的微黄、干燥,传递出疏朗的清秋的气息“落叶”与 “落木”以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还更显得空阔,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的一点绵密之意也洗净了“木叶”与 “落木”“落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉、凄清

二、分析论证方式,探究论证思路 1. 本文用到哪些论证手法,有何作用。 2. 《说“木叶”》是如何进行比较分析的。 三、意象的传统色彩 1. 对比阅读《古典诗文中的扁舟意象》 ,鉴赏古典诗歌的“暗示性”。 2. 林庚先生认为,诗歌语言的精妙在于它的暗示性,这种暗示性常常会形成一个美好的传统。但是也有人认为,这种传统一旦形成,会给文学创作造成俗滥的流弊。对于这个问题,你是怎么看的? 专题四:如何清晰地说明事理 活动一:比较阅读《中国建筑的特征》《说“木叶”》《大自然的语言》,总结事理说明文写作要素,完成写作任务 任务情境:探索生物世界的奇异现象,追寻天宇中的神奇星光,调查民间文化的各种形态,观察生活中的有趣现象,凡此种种,都可以让我们有所发现,增进我们对某些道理、规律的认识。请写一篇科普文章,并在班级的科普交流会上介绍你所发现的某一事理。 1.阅读三篇事理说明文章,比较三篇文章在说明事理时,着重说清的重要概念有哪些。 2.阅读三篇文章,比较三者论证思路的异同。 3.确立科普文章选题、明确写作思路,确定关键词,完成初稿结构提纲。

单元 主题 探索与创新

人类在不断的探索与发现中推动文明的进步。与生俱来的好奇心和想象力,驱动我们不断追求,努力创新;创新的过程充满了挑战,又饶有趣味。广阔的未知世界,正等待我们去发现和书写。 本单元文章反映了自然科学和人文社会科学的多个领域的探索与发现,分别展现了不同领域学者们的创新意识、探索精神和科学态度,可以激发我们对科学探究的兴趣和热情。

单元教学目标 1.通过阅读介绍科学发现过程和成果、展现科学研究艰辛与乐趣的知识性读物,感受不同领域学者的创新意识、探究精神与科学态度,发展科学思维,培养科学精神。 2.积累阅读知识性读物的经验,掌握知识性读物的阅读方法,学会在阅读时抓住关键概念、术语和关键语句,理清文章思路,理解和把握文章主旨。 3.体会文章中作者阐述说明、逻辑推理、联系举证、想象联想等写作方法,体会文章严谨、准确的语言风格,学习科学研究的方法和适宜的表达方式。 4.学以致用,探究生活中的实际问题,形成自己的见解并能进行准确、有个性的表达。

单元所属任务群 实用性阅读与交流

本单元属于“实用性阅读与交流”任务群,本任务群在高中阶段共有1学分,本单元占1/3学分。 本任务群学习目标: 1.学习多角度观察社会生活,掌握当代社会常用的实用文本,善于学习并运用新的表达方式。 2.学习运用简明生动的语言,介绍比较复杂的事物,说明比较复杂的事理。 3. 具体学习内容,可选择社会交往类的,如会谈、谈判、讨论及其纪要,活动策划书、计划、制度等常见文书,应聘面试的应对,面向大众的演讲、陈述和致辞;也可选择新闻传媒类的,如新闻、通讯、调查、访谈、述评,主持、电视演讲与讨论,网络新文体(包括比较复杂的非连续性文本);还可选择知识性读物类的,如复杂的说明文、科普读物、社会科学类通俗读物等。

单元教学内容 本单元文章,包括两篇“自然科学类文章”,两篇“人文社会科学类文章”: 自然科学类文章: 《青蒿素 :人类征服疾病的一小步》 《一名物理学家的教育历程》 人文社会科学类文章: 《中国建筑的特征》 《说“木叶”》 学生学习时要围绕单元人文主题“科学精神”,把握关键概念和术语,理清文章思路,分析作者阐释说明、逻辑推理的方法,体会文章语言严谨准确的特点;还要运用所学知识,探究实际问题,形成自己的见解。 学习本单元的文章,要结合“班级科普交流会”这一主题任务,展开阅读与鉴赏、梳理与探究、表达与交流等具体活动。

大情境任务设计 举办“科学探索之光”座谈会,完成“科普交流初稿”写作任务。

学习专题设计

从单元主题及课文文体特点出发,分“自然科学类文章研读”、“人文社科类文章研读”“探究知识性读物思维方式”“清晰地说明事理”等四个板块分别引导学生研读交流两大类知识性读物,思考表达如何说清事理,激发科学探究热情。由此,教学过程划分为4个微专题6个活动:

专题 微专题目标 专题活动 课时数

专题一:发现科研之魅力 1.了解写作背景,梳理文章结构大意。 2.探究《青蒿素 :人类征服疾病的一小步》《一名物理学家的教育历程》两篇文章中作者科学探索过程,体会思维方式。 活动一:走近作者,了解写作背景,阅读文章,以图表的形式梳理科研的过程。 活动二:读历程,找到作者探究的关键节点,揣摩“发现与创造”背后的思维方式,通过对比阅读王选《我一生中的重要抉择》,进一步体会科研的艰辛与乐趣。 2课时

专题二:理解古建筑之美 1.阅读《中国建筑的特征》,明确文章的主要内容、重要概念,理清行文思路。 2.细读文章,探究各民族建筑的“可译性”等问题,通过比较阅读,体会知识性读物写作方法。 活动一:阅读《中国建筑的特征》,梳理文章脉络,理清重要学术语言和概念。 活动二:学习作者是如何用专业语言描述中国建筑特征的,探究“可译性”等问题,比较阅读王南《中国古建筑的营造密码》 2课时

专题三:体会古诗意境之美 1.阅读《说“木叶”》,理解文章内容,梳理文章结构脉络 2.探究文章核心概念,体会作者的论证思路。对比阅读《古典诗文中的扁舟意象》 ,鉴赏古典诗歌的“暗示性”。 活动一:阅读《说“木叶”》,了解作者及学术成就,梳理文章结构脉络,理清文章层次。 活动二:筛选核心概念,把握作者观点,理解理据关系。分析文章论证思路。通过对比阅读,进一步体会古典诗歌“暗示性”特点。 2课时

专题四:学习清晰地说明事理 通过比较阅读《中国建筑的特征》《说“木叶”》《大自然的语言》这三篇事理说明文的写作特点与风格,完成写作任务。 活动一:比较阅读《中国建筑的特征》《说“木叶”》《大自然的语言》,总结事理说明文写作要素,完成写作任务 1课时

单元情境任务成果 举办“科学探索之光”座谈会,完成“科普交流初稿”写作任务。

具体课时活动安排

专题一:发现科研之魅力 活动一:了解写作背景 梳理科研过程 一、查找《青蒿素 :人类征服疾病的一小步》《一名物理学家的教育历程》两篇文章作者相关资料,了解写作背景,组织课堂交流活动。 作者国籍研究领域研究成果相关知识

二、布置阅读任务,让学生梳理文章的结构脉络,初步感知选文大意。 三、以图表形式梳理科研过程,体会科研的艰辛与乐趣。 活动二:筛选关键节点,探究思维方式 一、筛选研究过程中的关键节点 请阅读《青蒿素:人类征服疾病的一小步》,在第一层填写发现的历程,在第二层填写对此发现有重要启示的节点。 时间历程20世纪50年代20世纪60年代20世纪70年代21世纪21世纪科学研究探索在中药研究所全脱产学习中国传统医学 从200个方药中提取380余种提取物,在小白鼠身上测试抗疟效果,进展甚微赴海南临床试验效果明显,后转向分离提纯 发展新的青蒿素衍生物 发挥中药的威力,为维护世界人民健康做出新贡献 重要启示节点 对中草药从好奇化为热衷 《肘后备急方》的文献启示:低温提取 在四川找到青蒿素含量高的青蒿 在青蒿素结构中引入羟基的产物,研制双氢蒿素 生物力药理学迅猛发展

阅读《一名物理学家的教育历程》,以图表形式梳理科学研究过程 实践历程童年童年高中高中科学研究探索过程对水池中的鲤鱼充满无限遐想对爱因斯坦未完成的理论感到好奇大量阅读关于爱因斯坦及其理论的每一本书籍成功建立自己的原子对撞机重要启示节点想象有“看不见的神秘力”,引发对“高维世界”的兴趣被老师讲述的神秘故事迷住科学家已建成“原子对撞机”“反物质产生”

二、比较行文思路,体会科学精神 1.两篇文章是如何将材料组织起来的,完成下表 篇目文体文本内容组合方式《青蒿素:人类征服疾病的一小步》科普自传从获奖感言到中医药学的贡献,小标题即内容事物发展 脉络组合《一名物理学家的教育历程》科普自传两件趣事:观察与猜想;一次实验:加速器实验科学精神为核心组合

2.体会科学精神 (1)屠呦呦身上具有哪些可贵的精神品质?请简要概括和分析。 (2)聚焦标题中的“物理学家”,思考:我们应该具备怎样的科学精神和科学素养? 三、比较阅读 1.对比阅读王选《我一生中的重要抉择》,进一步体会科研的艰辛与乐趣。 2.写作任务:屠呦呦与加来道雄能成长为优秀的科学家并不是偶然的,学校拟让你制作一块展板介绍促成他们成长为优秀科学家的相关因素,你会怎么写? 专题二:理解中国古建筑美的规律 活动一:阅读《中国建筑的特征》,梳理文章脉络,理清重要学术语言和概念。 一、查找《中国建筑的特征》作者相关资料,了解写作背景,组织课堂交流活动。 作者研究领域研究成果相关知识

二、阅读《中国建筑的特征》,梳理文章结构,理清行文思路。 结合文章小标题形式,梳理文章结构层次,用思维导图展示文章结构脉络 活动二:细读文本,探究论证方式 情景任务:民族语言并非一潭死水,而是富有再生性与创造性的。在《中国建筑的特征》中,梁思成提出“文法”“词汇”“可译性”等与建筑学有关的概念,并提出了一些专业概念,阅读文章,筛选概念,探究作者如何运用这种“新概念”来解释建筑学观点,并且说一说作者为什么要借助文章学的基本能概念来论述问题。 一、筛选作者论证过程中运用的核心专业术语及概念 语言和文学 建筑学词汇建筑的单个构件和因素文法中国建筑的法式或惯例文章建筑或建筑群大文章宫殿、庙宇等小品山亭、水榭等可译性:可以互相翻译。同一个意思可以用不同的语言形式来表达。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式有很大不同。

二、如何理解中国建筑的“文法”?作者是如何说明这种“文法”的? 三、如何理解作者提出的各民族的建筑之间的“可译性”? 四、比较阅读王南《中国古建筑的营造密码》,学习文章运用严密准确语言介绍事物、阐释原理的方法 专题三:体会古诗意象的奥秘 活动一:阅读《说“木叶”》,了解作者及学术成就,梳理文章结构脉络,理清文章层次。 一、查找《说“木叶”》作者相关资料,了解相关知识背景 二、梳理文章结构,理清文章层次 活动二:筛选核心概念,体会论证思路 情景任务:阅读这篇学术文章,找出作者论证中都用到了哪些核心概念,用思维导图形式花出去作者研究思路, 你还能找到古典诗歌中的哪些意象?积累相关意象,完成一份读书笔记。 一、筛选文中论证的几个核心概念,分析区别 词语区别“树叶”与 “木叶”“树”与“叶”都有繁密、湿润的意味,合起来并不比单用意蕴丰富。“木”与“叶”则不同,“木”有疏朗、干燥的意味,“木叶”暗示落叶的微黄、干燥,传递出疏朗的清秋的气息“落叶”与 “落木”以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还更显得空阔,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的一点绵密之意也洗净了“木叶”与 “落木”“落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉、凄清

二、分析论证方式,探究论证思路 1. 本文用到哪些论证手法,有何作用。 2. 《说“木叶”》是如何进行比较分析的。 三、意象的传统色彩 1. 对比阅读《古典诗文中的扁舟意象》 ,鉴赏古典诗歌的“暗示性”。 2. 林庚先生认为,诗歌语言的精妙在于它的暗示性,这种暗示性常常会形成一个美好的传统。但是也有人认为,这种传统一旦形成,会给文学创作造成俗滥的流弊。对于这个问题,你是怎么看的? 专题四:如何清晰地说明事理 活动一:比较阅读《中国建筑的特征》《说“木叶”》《大自然的语言》,总结事理说明文写作要素,完成写作任务 任务情境:探索生物世界的奇异现象,追寻天宇中的神奇星光,调查民间文化的各种形态,观察生活中的有趣现象,凡此种种,都可以让我们有所发现,增进我们对某些道理、规律的认识。请写一篇科普文章,并在班级的科普交流会上介绍你所发现的某一事理。 1.阅读三篇事理说明文章,比较三篇文章在说明事理时,着重说清的重要概念有哪些。 2.阅读三篇文章,比较三者论证思路的异同。 3.确立科普文章选题、明确写作思路,确定关键词,完成初稿结构提纲。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])