同步单元练习题 第二章 声现象(江西地区适用)(含解析)2023-2024学年人教版物理八年级上册

文档属性

| 名称 | 同步单元练习题 第二章 声现象(江西地区适用)(含解析)2023-2024学年人教版物理八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-30 20:38:58 | ||

图片预览

文档简介

第二章 声现象

一、单选题

1.下列是同一示波器显示的声波波形图,说法正确的是( )

A.甲、乙的音调和响度相同 B.甲、丙的音调和响度相同

C.甲、丁的音调和响度相同 D.丙、丁的音调和响度相同

2.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.只要物体在振动,我们就能听到声音

B.在空气中,超声波比次声波传播速度快

C.舞者能随着音乐起舞,是因为声音能够传递信息

D.用力击鼓比轻轻击鼓的音调高

3.声音是一种常见的现象,与我们的生活密切相关以下有关声音的说法错误的是( )

A.人能够听到20Hz﹣20000Hz的声音

B.有些高科技产品,不振动也可以发出声音

C.雷声的响度比人声的响度大得多

D.声音传播的速度在液体中比在空气中快

4.如图所示的声现象中,分析正确的是( )

A.甲图:拨动伸出桌面的钢尺,钢尺振动得越快,音调就越高

B.乙图:将扬声器对准烛焰,播放音乐,烛焰会跳动,说明声波能传递信息

C.丙图:逐渐抽出玻璃罩内的空气,闹钟的声音变小,说明声音的传播不是需要介质

D.丁图:工厂车间工人佩戴耳罩,是为了在声源处减弱噪声

5.对以下数据的估测,正确的是( )

A.一支未使用新铅笔的长度约为25dm

B.小明同学的身高约为175mm

C.小明同学骑自行车的速度约为500cm/s

D.小明跟同学正常聊天的响度约为30dB

二、多选题

6.下列有关声的说法中错误的是( )

A.只要物体振动,我们就能听到声音

B.“闻其声而知其人”主要是根据声音的音色来判断的

C.男高音歌唱家低声吟唱,这里面的“高”“低”都是指音调

D.用超声波能击碎人体内的结石,说明声波具有能量

三、填空题

7.在一根较长的实心铁管一端敲击一下,在铁管的另一端能听到两次响声,它们分别是由铁管和 传导的,这也说明声音在铁中传播的速度 (选填“大于”、“小于”或“等于”)在另一种介质中的传播速度。

8.有一段长为18 m的装满水的铁管,将耳朵贴在装满水的铁管的一端,在另一端敲一下,能听清 次声音;估测闪电处到自己的距离时通常采用以下方法:看到闪电开始计时,听到第一声雷声停止计时,测得时间为t,而声音在空气中的传播速度为v,利用公式便可估测出闪电处到自己的距离。若不忽略光的传播时间,则实际闪电处到自己的距离应 vt。(选填“<”、“>”或“=”)

9.清晨,逐渐变强的闹铃声吵醒了小郑,“逐渐变强”是指声音特性中的 。细心的小郑发现,闹钟响时桌面上的饼屑跳动起来了,这说明声音是由 产生的。

10.小明在8个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水制成了“水瓶琴”敲击水位最 (填“低”或“高”)的瓶子音调最低,为do(1)音。小明觉得该瓶发出的do(1)音还不够准,他用手机软件测得敲击时该瓶振动频率为200Hz,查阅资料国际标准音高do是261.6Hz,他应该 直至音准。(最后一空选填“增加水”或“减少水”)

11.人们能分辨出不同乐器的演奏声,是因为它们所发声音的 不同。小明学习时,听到邻居家传来的钢琴声,这属于 (乐音/噪声)。

12.噪声会影响人们的工作和生活,因此控制噪声十分重要。公路两旁的隔音墙是在 (选填“声源处”、“传播途中”或“人耳处”)减弱噪声;街上安装的噪声监测装置,该装置显示了噪声的 (选填“音调”、“响度”或“音色”)。

四、实验题

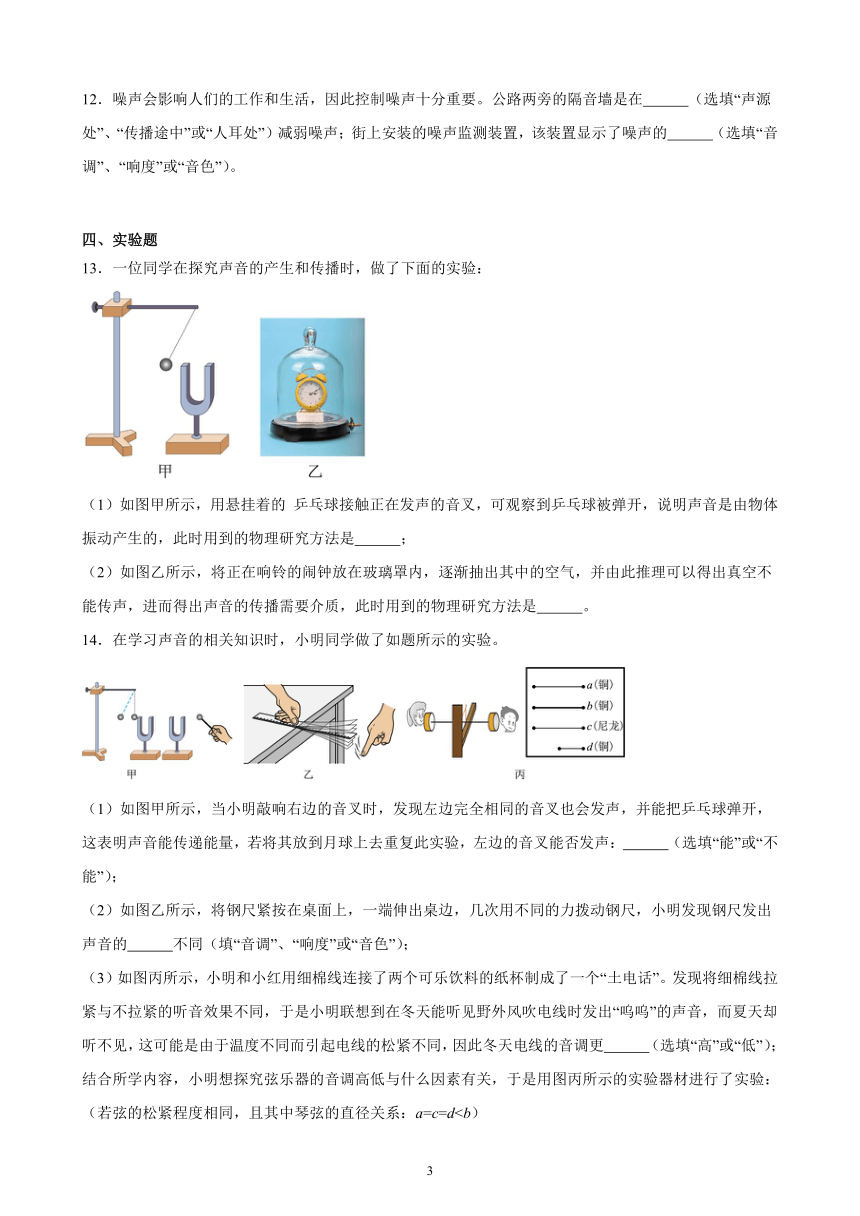

13.一位同学在探究声音的产生和传播时,做了下面的实验:

(1)如图甲所示,用悬挂着的 乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球被弹开,说明声音是由物体振动产生的,此时用到的物理研究方法是 ;

(2)如图乙所示,将正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,并由此推理可以得出真空不能传声,进而得出声音的传播需要介质,此时用到的物理研究方法是 。

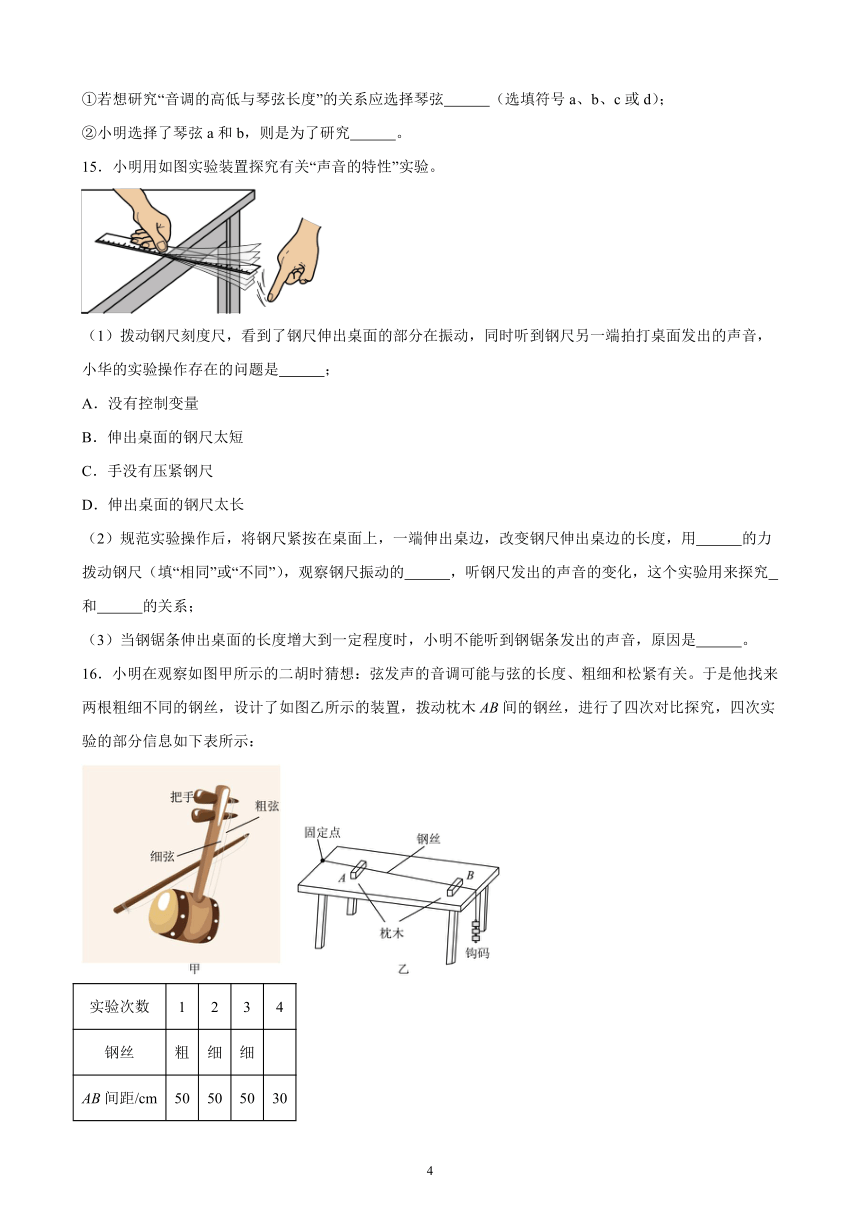

14.在学习声音的相关知识时,小明同学做了如题所示的实验。

(1)如图甲所示,当小明敲响右边的音叉时,发现左边完全相同的音叉也会发声,并能把乒乓球弹开,这表明声音能传递能量,若将其放到月球上去重复此实验,左边的音叉能否发声: (选填“能”或“不能”);

(2)如图乙所示,将钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,几次用不同的力拨动钢尺,小明发现钢尺发出声音的 不同(填“音调”、“响度”或“音色”);

(3)如图丙所示,小明和小红用细棉线连接了两个可乐饮料的纸杯制成了一个“土电话”。发现将细棉线拉紧与不拉紧的听音效果不同,于是小明联想到在冬天能听见野外风吹电线时发出“呜呜”的声音,而夏天却听不见,这可能是由于温度不同而引起电线的松紧不同,因此冬天电线的音调更 (选填“高”或“低”);结合所学内容,小明想探究弦乐器的音调高低与什么因素有关,于是用图丙所示的实验器材进行了实验:(若弦的松紧程度相同,且其中琴弦的直径关系:a=c=d①若想研究“音调的高低与琴弦长度”的关系应选择琴弦 (选填符号a、b、c或d);

②小明选择了琴弦a和b,则是为了研究 。

15.小明用如图实验装置探究有关“声音的特性”实验。

(1)拨动钢尺刻度尺,看到了钢尺伸出桌面的部分在振动,同时听到钢尺另一端拍打桌面发出的声音,小华的实验操作存在的问题是 ;

A.没有控制变量

B.伸出桌面的钢尺太短

C.手没有压紧钢尺

D.伸出桌面的钢尺太长

(2)规范实验操作后,将钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,改变钢尺伸出桌边的长度,用 的力拨动钢尺(填“相同”或“不同”),观察钢尺振动的 ,听钢尺发出的声音的变化,这个实验用来探究 和 的关系;

(3)当钢锯条伸出桌面的长度增大到一定程度时,小明不能听到钢锯条发出的声音,原因是 。

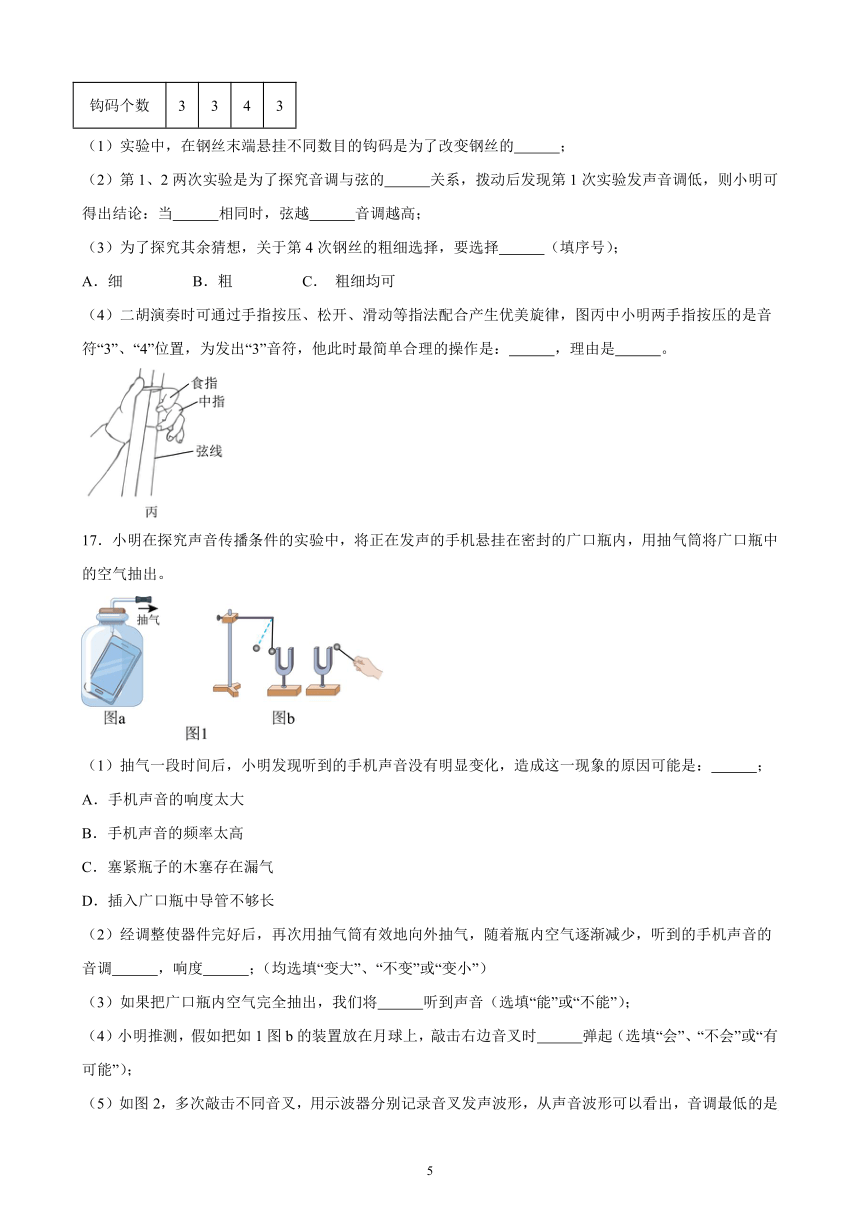

16.小明在观察如图甲所示的二胡时猜想:弦发声的音调可能与弦的长度、粗细和松紧有关。于是他找来两根粗细不同的钢丝,设计了如图乙所示的装置,拨动枕木AB间的钢丝,进行了四次对比探究,四次实验的部分信息如下表所示:

实验次数 1 2 3 4

钢丝 粗 细 细

AB间距/cm 50 50 50 30

钩码个数 3 3 4 3

(1)实验中,在钢丝末端悬挂不同数目的钩码是为了改变钢丝的 ;

(2)第1、2两次实验是为了探究音调与弦的 关系,拨动后发现第1次实验发声音调低,则小明可得出结论:当 相同时,弦越 音调越高;

(3)为了探究其余猜想,关于第4次钢丝的粗细选择,要选择 (填序号);

A.细 B.粗 C. 粗细均可

(4)二胡演奏时可通过手指按压、松开、滑动等指法配合产生优美旋律,图丙中小明两手指按压的是音符“3”、“4”位置,为发出“3”音符,他此时最简单合理的操作是: ,理由是 。

17.小明在探究声音传播条件的实验中,将正在发声的手机悬挂在密封的广口瓶内,用抽气筒将广口瓶中的空气抽出。

(1)抽气一段时间后,小明发现听到的手机声音没有明显变化,造成这一现象的原因可能是: ;

A.手机声音的响度太大

B.手机声音的频率太高

C.塞紧瓶子的木塞存在漏气

D.插入广口瓶中导管不够长

(2)经调整使器件完好后,再次用抽气筒有效地向外抽气,随着瓶内空气逐渐减少,听到的手机声音的音调 ,响度 ;(均选填“变大”、“不变”或“变小”)

(3)如果把广口瓶内空气完全抽出,我们将 听到声音(选填“能”或“不能”);

(4)小明推测,假如把如1图b的装置放在月球上,敲击右边音叉时 弹起(选填“会”、“不会”或“有可能”);

(5)如图2,多次敲击不同音叉,用示波器分别记录音叉发声波形,从声音波形可以看出,音调最低的是 声音,响度最小的是 声音。(均选填“A”、“B”或“C”)

18.如图是某同学探究声音特性的两个实验:

实验一:

(1)如图A中甲所示用竖直悬挂的泡沫塑料球接触发声的音叉时,泡沫塑料球被弹起,这个现象说明 ;如图A中乙所示,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉把泡沫塑料球弹起,这一现象既可以说明发声的物体在振动,也能说明声音可以在 传播;

(2)若图A中将甲、乙装置拿到月球上敲击,甲的小球 跳起,乙的小球 跳起(选填“会”或“不会”);

实验二:

如图B所示,有4支相同材料相同厚度的玻璃量筒,其中a、b、c等高,a、b粗细相制,c、d粗细相同,各量筒内装的水如图B所示,某同学根据所听声音音调的高低猜想气柱发声的频率可能与①气柱的长短有关;②量筒的粗细有关;③水柱的长度有关。

(3)若探究发声的频率与“①气柱的长短有关”,应选量筒 (填字母代号);

(4)若选择的是量筒b、c,则探究的是 ;(填数字序号)

(5)小明用同样大小的力在c和d的口上吹气,使它们发声,则所发出的声音音调 高;

(6)如果用同样大小的力敲击c和d使它们发声,则所发出的声音音调 高。(后两空均选填“c”、“d”或“一样”)

五、简答题

19.如图所示,当敲击右边的音叉时,左边完全相同的音叉上的泡沫小球会被弹开,这个现象说明什么?若把该装置搬到月球上实验,小球不会弹起,这个现象又说明了什么?

六、计算题

20.科学工作者为了探测海底某处深度,从海面向海底垂直发射超声波,经过8s后接到回波信号,已知声音在海水中的传播速度为1500m/s,请问海洋的深度是多少?

21.如图所示,汽车在平直的公路上匀速行驶,在其前方有一固定的测速仪向汽车发出两次短促的超声波信号,第一次发出信号到接收到信号用时0.6s,第二次发出信号到接收到信号用时0.4s,测出汽车的速度为34m/s,超声波的速度为340m/s。求:

(1)汽车第一次接收到信号的位置距测速仪多远?

(2)测速仪两次发出信号的时间间隔。

22.利用回声可以测量声源到障碍物的距离,科学工作者为了探测海底某处的深度,从海面向海底垂直发射超声波,经过4s后接到回波信号,已知声音在海水中的传播速度为1530m/s,请回答下列问题:

(1)海洋的深度是多少?

(2)运用声波的反射,能否测量地球和月球之间的距离?为什么?

23.火车沿直线朝着山崖以30m/s的速度行驶,在距山崖不远处鸣笛,经过4s后便听到了从山崖反射的回声。已知声音在空气中的传播速度是340m/s,火车长200m,求:

(1)4s内火车行驶的路程;

(2)鸣笛时火车离山崖的距离;

(3)火车行至山崖后,完全穿过山崖下的隧道用了3min,隧道的长度为多少?

24.我国某部队在实弹训练演习中,模型飞机的飞行速度为400m/s,用大炮瞄准模型飞机,开炮后经1.5s看到模型飞机爆炸,再经4.8s听到爆炸声。(声音在空气中的传播速度为340m/s)求:

(1)从开炮到看到模型飞机爆炸,模型飞机飞行的距离;

(2)模型飞机爆炸时离炮口的距离;

(3)炮弹飞行的平均速度。

25.如图所示,在成南高速的某一平直的公路段上,一辆装有超声测速装置的警车甲正匀速行驶执勤。某时刻警车向前方365m处静止在应急车道的大卡车乙发射一个超声波信号,经过2s后接收到反射回来的信号。已知超声波在空气中传播的速度v=340m/s,求:

(1)从警车发射超声波信号到接收到该信号波时,该超声波传播的距离;

(2)警车匀速行驶的速度;

26.利用声呐系统向海底垂直发射声波,经3s后收到回波,已知声音在海水中的传播速度为1500m/s。

(1)此处海水的深度为多少米?

(2)利用声呐系统能不能测量地球和月球之间的距离?请简述理由。

参考答案:

1.C

【详解】A.从图中可以看出,相同时间内,甲和乙振动的振幅相同,频率不同,所以甲、乙的响度相同,音调不同,故A错误;

B.从图中可以看出,相同时间内,甲和丙振动的频率相同、振幅不同,所以甲、丙的音调相同,响度不同,故B错误;

C.从图中可以看出,相同时间内,甲和丁振动的频率相同、振幅相同,所以甲、丁的音调和响度相同,故C正确;

D.从图中可以看出,相同时间内,丙和丁振动的频率相同、振幅不同,所以丙、丁的音调相同,响度不同,故D错误。

故选C。

2.C

【详解】A.物体只要振动就能发出声,但不是所有的声我们都能听见,声音响度很小或不在人的听觉频率范围内,我们是听不到声音的,故A错误;

B.相同温度时,在空气中超声波和次声波传播速度一样快,故B错误;

C.声音能够传递信息和能量。跳舞者随着音乐起舞,是因为声音能够传递信息,故C正确;

D.用力击鼓比轻轻击鼓,鼓面的振幅大,响度大,故D错误。

故选C。

3.B

【详解】A.高于20000Hz的超声波和低于20Hz的次声波,人是听不到的。故A正确,不符合题意;

B.物体不振动,是无法发出声音的。故B错误,符合题意;

C.雷声是由于空气振动产生,响度很大。故C正确,不符合题意;

D.声音在固体中传播速度最快,在液体中次之,在气体中最慢。故D正确,不符合题意。

故选B。

4.A

【详解】A.发声体的音调与物体振动快慢有关,物体振动的越快,发出声音的音调就越高,A说法正确;

B.将扬声器对准烛焰,播放音乐,烛焰会跳动,说明声波能传递能量,B说法错误;

C.逐渐抽出玻璃罩内的空气,闹钟的声音变小,说明声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播,C说法错误;

D.工厂车间工人佩戴耳罩,是为了在人耳处减弱噪声,D说法错误。

故选A。

5.C

【详解】A.一支未使用新铅笔的长度大约是18cm,即180mm,故A错误;

B.小明同学的身高约为1.70m,合1700mm。故B错误;

C.小明同学骑自行车的速度大约5m/s,即500cm/s,故C正确;

D.小明跟同学正常交流时的响度在50dB左右,故D错误。

故选C。

6.AC

【详解】A.声音传播需要介质,如果没有传声的介质,振动也听不到声音,故A错误,符合题意;

B.每种声音都有独特的特色,因此“闻其声而知其人”主要是根据声音的音色来判断的,故B正确,不符合题意;

C.男高音歌唱家低声吟唱,这里面的“高”是指音调,“低”是指声音的大小,即响度,故C错误,符合题意;

D.超声波能粉碎小石头是利用超声波携带的能量,说明声音能传递能量,故D正确,不符合题意。

故选AC。

7. 空气 大于

【详解】[1]由于声在不同的介质中,声速不同,即声速与介质的种类有关,在铁管的另一端可以听到两次声音,第一次是从铁管传过来的,第二次是空气传过来的。

[2]由于声音在铁管中的传播速度和在空气中的传播速度不同,且声音在固体中传播速度最快,在气体中传播速度最慢,所以声音在铁管中的传播速度大于在空气中的传播速度。

8. 1 >

【详解】[1]人耳能分辨出两次声音的时间间隔要大于0.1s;查密度表可知,声音在铁、水和空气中的传播速度依次为5200m/s、1500m/s和340m/s,则声音在铁、水、空气中传播18m所用的时间分别为

由三次时间比较可以看出,相差不到0.1s,所以人耳是分辨不出来的,只能听到混在一起的一次声音。

[2]由于不忽略光的传播时间,导致时间t的测量值小于真实值,故根据s=vt 计算的距离将小于实际距离,即实际闪电处到自己的距离应大于vt。

9. 响度 振动

【详解】[1]响度与振幅有关,振幅越大,响度越大;闹铃声逐渐变强,说明声音的振幅增大,则响度变大。

[2]一切发声的物体都在振动,钟响时桌面上的饼屑跳动起来了,这说明声音是由物体的振动产生的。

10. 高 减少水

【详解】[1]由题意可知,敲击灌水玻璃瓶时,水柱和玻璃瓶在振动。水柱越高,玻璃瓶的质量越大,振动越慢,声音频率越低,音调也越低,所以敲击水位最高的,瓶子音调最低。

[2]题意可知,敲击时该瓶振动频率为200Hz,而国际标准音高do是261.6Hz,振动频率要升高,振动要加快,则玻璃瓶的质量要减小,他应该减少水,直至音准。

11. 音色 噪声

【详解】[1]不同乐器由于材料,结构不同,故音色不同,即人们能分辨不同乐器的演奏声是由于音色不同。

[2]从环保的角度,只要妨碍人们学习,工作、休息的声音,都属于噪声。

12. 传播途中 响度

【详解】[1]减弱噪声的途径:在声源处、在传播过程中、在人耳处减弱;公路两旁的隔音墙是在传播途中减弱噪声。

[2]街上安装的噪声监测装置,该装置是用来监测噪声强弱的仪器,故其测的是当时环境声音的响度。

13. 转换法 实验推理法

【详解】(1)[1]用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,观察到乒乓球被弹开,则发声的音叉在振动,说明声音是由振动产生的;实验中不易直接观察到音叉的振动,这里乒乓球起的作用是将音叉的微小振动放大;通过乒乓球被弹起,采用的是转换法。

(2)[2]玻璃罩内有空气,空气可以传声,空气越稀薄,空气传声能力越差,听到的铃声越来越小,由此推理,当没有空气时,就不能传声了,所以声音的传播需要介质,经过实验推理得知:真空不能传声。这种研究方法叫实验推理法或理想实验法。

14. 不能 响度 高 a、d 见解析

【详解】(1)[1]因为月球上是真空,没有传声的介质,所以将其放到月球上去重复此实验,左边的音叉不能发声。

(2)[2]由图乙可知,将钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,几次用不同的力拨动钢尺,钢尺振幅不同,钢尺发出声音的响度不同。

(3)[3在冬天能听见野外风吹电线时发出“呜呜”的声音,而夏天却听不见,这可能是由于温度不同而引起电线的松紧不同,冬天的电线更紧,振动时频率更高,因此冬天电线的音调更高。

(4)①[4]若想研究“音调的高低与琴弦长度”的关系,此时应该控制材料和横截面积相同,改变琴弦的长度,所以应选择琴弦a、d。

②[5]选择了琴弦a和b,材料和长度相同,横截面积不同,所以是为了研究音调的高低与琴弦横截面积是否有关。

15. C 相同 快慢 音调 频率 见解析

【详解】(1)[1]此实验要探究影响音调的因素,拨动钢尺刻度尺,应观察钢尺伸出桌面的部分在振动情况听发出的声音的音调高低,听到钢尺另一端拍打桌面发出的声音,可能手没有压紧钢尺,应用手在桌边压紧钢尺,使钢尺紧贴桌面,这样另一端就不会振动了,故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

(2)[2][3][4][5]将钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,用相同的力拨动钢尺,控制响度相同,改变钢尺伸出桌边的长度,观察钢尺振动的快慢,听钢尺发出的声音的变化,探究音调和频率的关系。

(3)[6]当钢锯条伸出桌面的长度增大到一定程度时,振动的频率低于20Hz,超出人类能听到的频率范围,不能听到钢锯条发出的声音。

16. 松紧程度 粗细 长度和松紧 细 C 松开中指 粗细和松紧相同时,弦越长音调越低

【详解】(1)[1]如乙图所示,在钢丝末端悬挂的钩码越多,钩码对钢丝的拉力越大,钢丝就绷的越紧,所以在钢丝末端悬挂不同数目的钩码是为了改变钢丝的松紧程度。

(2)[2]对比第1、2两次实验,钩码个数相同说明松紧程度相同,AB间距相同即是钢丝振动长度相同,钢丝粗细不同,说明这两次实验是为了探究音调与弦的粗细的关系。

[3][4]拨动后发现第1次实验发声音调低,则小明可得出结论:当钢丝长度和松紧相同时,弦越细的音调越高。

(3)[5]前三次实验AB间距都是50cm,第4次实验AB间距是30cm,这是为了探究音调与钢丝长度的关系,实验需要控制钢丝的粗细和松紧程度相同,可以选择第1次或者第2次实验与第4次实验进行对比,所以第4次实验用的钢丝粗细都可以,故C符合题意,故选C。

(4)[6] [7]如图丙所示,“3”音符比“4”音符的音调低,为发出“3”音符,他此时最简单合理的操作是改变弦的长度,只要松开中指弦的长度就变大,当弦的粗细和松紧相同时,弦越长音调越低。

17. C 不变 变小 不能 不会 C A

【详解】(1)[1]声音的传播需要介质,因此抽气过程中,如果声音没有明显变化,说明空气没有变少,故推断出漏气,故ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

(2)[2][3]声音的传播需要介质,随着空气变少,介质慢慢变少,手机的振动快慢不变,声音的音调不变,而声音的传播过程受阻,导致声音的响度变小。

(3)[4]把广口瓶内空气完全抽出,瓶内形成真空状态,声音无法在真空中传播,我们将不能听到声音。

(4)[5]声音的传播需要介质,在真空中没有介质,音叉无法将能量传递给乒乓球,所以左侧的乒乓球不回弹起。

(5)[6]C的振动频率最慢,音调最慢。

[7]A的振幅最小,响度最小。

18. 发声的物体在振动 空气中 会 不会 a、b ② 一样 c

【详解】(1)[1]如图A甲,用竖直的悬挂的泡沫塑料球接触发声的音叉时,泡沫塑料球会被弹起,这个现象说明发声的物体在振动。

[2]如图A乙,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉把泡沫塑料球弹起,说明声音可以在空气中传播,还能说明声波能传递能量。

(2)[3]若图A中将甲、乙装置拿到月球上敲击,甲中音叉振动,所以甲的小球会跳起。

[4]由于真空不能传声,所以乙中右边音叉振动,不能传递给左边音叉,所以乙的小球不会跳起。

(3)[5]当探究发声的音调高低与气柱长度是否有关时,要控制量筒的粗细相同,气柱长短不同,观察图中可知a、b符合条件。

(4)[6]对比b、c可以发现,气柱长短相同,但量筒的粗细不同,所以这两个探究的是气柱发声频率跟量筒的粗细是否有关,故选②。

(5)[7]小明用同样大小的力在c和d的口上吹气,空气柱振动发声,c、d中空气柱的长度、粗细都相同,因此吹c、d时,发出声音的音调一样高。

(6)[8]用敲击的办法也能使量筒发声,声音主要是量筒和水柱振动发出的,量筒中盛水越多,量筒和水的质量越大,越难振动,音调越低,故c的音调高,d的音调低。

19.见解析

【详解】声音的传播需要介质,当敲击右边的音叉时,音叉振动发声,通过空气传播给左边完全相同的音叉,引起左边音叉振动,泡沫小球会被弹开,这个现象说明声音能够在空气中传播;若把该装置搬到月球上实验,由于月球上没有空气,属于真空,声音无法传播,不会引起左边的音叉振动,小球不会弹起,这个现象又说明真空不能传声。

20.6000m

【详解】解:超声波从海面到海底用的时间

由可得,该处海水的深度

s=vt=1500m/s×4s=6000m

答:海洋的深度是6000m。

21.(1)102m;(2)1.1s

【详解】解:(1)由题意知,汽车第一次接收到信号的位置距测速仪的距离

(2)汽车第二次接收到信号的位置与测速仪的距离

汽车在这个过程中通过的路程

s3=s1-s2=102m-68m=34m

通过34m汽车所用时间

测速仪两次发出信号的时间间隔

答:(1)汽车第一次接收到信号的位置距测速仪102m;

(2)测速仪两次发出信号的时间间隔为1.1s。

22.(1)3060m;(2)不能;见解析

【详解】解:(1)声音到达海底的时间为

海水的深度为

(2)运用声波的反射,不能测量地球和月球之间的距离,因为声音的传播需要介质,地球到月亮之间是真空。

答:(1)海洋的深度是3060m;

(2)不能测量地球和月球之间的距离。

23.(1)120m;(2)740m;(3)5200m

【详解】解:(1)由可得,4s内车行驶的路程

s1=v1t=30m/s×4s=120m

(2)由可得,声音传播的路程

s2=v2t=340m/s×4s=1360m

鸣笛时车离山崖的距离

(3)火车穿过隧道的时间

t′=3min=180s

火车穿过隧道的路程

s′=v1t′=30m/s×180s=5400m

隧道的长度

s隧道=s′-s车长=5400m-200m=5200m

答:(1)4s内车行驶的路程是120m;

(2)鸣笛时火车离山崖740m;

(3)隧道的长度是5200m。

24.(1)600m;(2)1632m;(3)1088m/s

【详解】解:(1)由 可得,从开炮到看到飞机爆炸,飞机飞行的距离为

(2)飞机爆炸时到炮口的距离为

(3)炮弹飞行的平均速度为

答:(1)从开炮到模型飞机爆炸,模型飞机飞行的距离为600m;

(2)模型飞机爆炸时离炮口的距离为1632m;

(3)炮弹飞行的平均速度为1088m/s。

25.(1)680m;(2)25m/s

【详解】解:(1)从警车发射到接收到信号的过程中声波通过的距离

s声=v声t=340m/s×2s=680m

(2)因警车行驶的路程和声音传播的路程之和等于警车发射超声波信号处到大卡车距离的2倍,所以,警车行驶的路程

s车=2s-s声=2×365m-680m=50m

则警车的速度

v车=

答:(1)从警车发射超声波信号到接收到该信号波时,该超声波传播的距离是680m;

(2)警车匀速行驶的速度是25m/s。

26.(1)2250;(2)不能,超声波不能在真空中传播

【详解】解:(1)超声波从海面到海底用的时间

由可得该处海水的深度

(2)超声波的传播需要介质,地球到月亮之间是真空,超声波不能传播,因此不能用超声波测量地月距离。

答:(1)此处海水的深度为2250m;

(2)利用声呐系统不能测量地球和月球之间的距离,因为超声波不能在真空中传播。

一、单选题

1.下列是同一示波器显示的声波波形图,说法正确的是( )

A.甲、乙的音调和响度相同 B.甲、丙的音调和响度相同

C.甲、丁的音调和响度相同 D.丙、丁的音调和响度相同

2.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.只要物体在振动,我们就能听到声音

B.在空气中,超声波比次声波传播速度快

C.舞者能随着音乐起舞,是因为声音能够传递信息

D.用力击鼓比轻轻击鼓的音调高

3.声音是一种常见的现象,与我们的生活密切相关以下有关声音的说法错误的是( )

A.人能够听到20Hz﹣20000Hz的声音

B.有些高科技产品,不振动也可以发出声音

C.雷声的响度比人声的响度大得多

D.声音传播的速度在液体中比在空气中快

4.如图所示的声现象中,分析正确的是( )

A.甲图:拨动伸出桌面的钢尺,钢尺振动得越快,音调就越高

B.乙图:将扬声器对准烛焰,播放音乐,烛焰会跳动,说明声波能传递信息

C.丙图:逐渐抽出玻璃罩内的空气,闹钟的声音变小,说明声音的传播不是需要介质

D.丁图:工厂车间工人佩戴耳罩,是为了在声源处减弱噪声

5.对以下数据的估测,正确的是( )

A.一支未使用新铅笔的长度约为25dm

B.小明同学的身高约为175mm

C.小明同学骑自行车的速度约为500cm/s

D.小明跟同学正常聊天的响度约为30dB

二、多选题

6.下列有关声的说法中错误的是( )

A.只要物体振动,我们就能听到声音

B.“闻其声而知其人”主要是根据声音的音色来判断的

C.男高音歌唱家低声吟唱,这里面的“高”“低”都是指音调

D.用超声波能击碎人体内的结石,说明声波具有能量

三、填空题

7.在一根较长的实心铁管一端敲击一下,在铁管的另一端能听到两次响声,它们分别是由铁管和 传导的,这也说明声音在铁中传播的速度 (选填“大于”、“小于”或“等于”)在另一种介质中的传播速度。

8.有一段长为18 m的装满水的铁管,将耳朵贴在装满水的铁管的一端,在另一端敲一下,能听清 次声音;估测闪电处到自己的距离时通常采用以下方法:看到闪电开始计时,听到第一声雷声停止计时,测得时间为t,而声音在空气中的传播速度为v,利用公式便可估测出闪电处到自己的距离。若不忽略光的传播时间,则实际闪电处到自己的距离应 vt。(选填“<”、“>”或“=”)

9.清晨,逐渐变强的闹铃声吵醒了小郑,“逐渐变强”是指声音特性中的 。细心的小郑发现,闹钟响时桌面上的饼屑跳动起来了,这说明声音是由 产生的。

10.小明在8个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水制成了“水瓶琴”敲击水位最 (填“低”或“高”)的瓶子音调最低,为do(1)音。小明觉得该瓶发出的do(1)音还不够准,他用手机软件测得敲击时该瓶振动频率为200Hz,查阅资料国际标准音高do是261.6Hz,他应该 直至音准。(最后一空选填“增加水”或“减少水”)

11.人们能分辨出不同乐器的演奏声,是因为它们所发声音的 不同。小明学习时,听到邻居家传来的钢琴声,这属于 (乐音/噪声)。

12.噪声会影响人们的工作和生活,因此控制噪声十分重要。公路两旁的隔音墙是在 (选填“声源处”、“传播途中”或“人耳处”)减弱噪声;街上安装的噪声监测装置,该装置显示了噪声的 (选填“音调”、“响度”或“音色”)。

四、实验题

13.一位同学在探究声音的产生和传播时,做了下面的实验:

(1)如图甲所示,用悬挂着的 乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球被弹开,说明声音是由物体振动产生的,此时用到的物理研究方法是 ;

(2)如图乙所示,将正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,并由此推理可以得出真空不能传声,进而得出声音的传播需要介质,此时用到的物理研究方法是 。

14.在学习声音的相关知识时,小明同学做了如题所示的实验。

(1)如图甲所示,当小明敲响右边的音叉时,发现左边完全相同的音叉也会发声,并能把乒乓球弹开,这表明声音能传递能量,若将其放到月球上去重复此实验,左边的音叉能否发声: (选填“能”或“不能”);

(2)如图乙所示,将钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,几次用不同的力拨动钢尺,小明发现钢尺发出声音的 不同(填“音调”、“响度”或“音色”);

(3)如图丙所示,小明和小红用细棉线连接了两个可乐饮料的纸杯制成了一个“土电话”。发现将细棉线拉紧与不拉紧的听音效果不同,于是小明联想到在冬天能听见野外风吹电线时发出“呜呜”的声音,而夏天却听不见,这可能是由于温度不同而引起电线的松紧不同,因此冬天电线的音调更 (选填“高”或“低”);结合所学内容,小明想探究弦乐器的音调高低与什么因素有关,于是用图丙所示的实验器材进行了实验:(若弦的松紧程度相同,且其中琴弦的直径关系:a=c=d

②小明选择了琴弦a和b,则是为了研究 。

15.小明用如图实验装置探究有关“声音的特性”实验。

(1)拨动钢尺刻度尺,看到了钢尺伸出桌面的部分在振动,同时听到钢尺另一端拍打桌面发出的声音,小华的实验操作存在的问题是 ;

A.没有控制变量

B.伸出桌面的钢尺太短

C.手没有压紧钢尺

D.伸出桌面的钢尺太长

(2)规范实验操作后,将钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,改变钢尺伸出桌边的长度,用 的力拨动钢尺(填“相同”或“不同”),观察钢尺振动的 ,听钢尺发出的声音的变化,这个实验用来探究 和 的关系;

(3)当钢锯条伸出桌面的长度增大到一定程度时,小明不能听到钢锯条发出的声音,原因是 。

16.小明在观察如图甲所示的二胡时猜想:弦发声的音调可能与弦的长度、粗细和松紧有关。于是他找来两根粗细不同的钢丝,设计了如图乙所示的装置,拨动枕木AB间的钢丝,进行了四次对比探究,四次实验的部分信息如下表所示:

实验次数 1 2 3 4

钢丝 粗 细 细

AB间距/cm 50 50 50 30

钩码个数 3 3 4 3

(1)实验中,在钢丝末端悬挂不同数目的钩码是为了改变钢丝的 ;

(2)第1、2两次实验是为了探究音调与弦的 关系,拨动后发现第1次实验发声音调低,则小明可得出结论:当 相同时,弦越 音调越高;

(3)为了探究其余猜想,关于第4次钢丝的粗细选择,要选择 (填序号);

A.细 B.粗 C. 粗细均可

(4)二胡演奏时可通过手指按压、松开、滑动等指法配合产生优美旋律,图丙中小明两手指按压的是音符“3”、“4”位置,为发出“3”音符,他此时最简单合理的操作是: ,理由是 。

17.小明在探究声音传播条件的实验中,将正在发声的手机悬挂在密封的广口瓶内,用抽气筒将广口瓶中的空气抽出。

(1)抽气一段时间后,小明发现听到的手机声音没有明显变化,造成这一现象的原因可能是: ;

A.手机声音的响度太大

B.手机声音的频率太高

C.塞紧瓶子的木塞存在漏气

D.插入广口瓶中导管不够长

(2)经调整使器件完好后,再次用抽气筒有效地向外抽气,随着瓶内空气逐渐减少,听到的手机声音的音调 ,响度 ;(均选填“变大”、“不变”或“变小”)

(3)如果把广口瓶内空气完全抽出,我们将 听到声音(选填“能”或“不能”);

(4)小明推测,假如把如1图b的装置放在月球上,敲击右边音叉时 弹起(选填“会”、“不会”或“有可能”);

(5)如图2,多次敲击不同音叉,用示波器分别记录音叉发声波形,从声音波形可以看出,音调最低的是 声音,响度最小的是 声音。(均选填“A”、“B”或“C”)

18.如图是某同学探究声音特性的两个实验:

实验一:

(1)如图A中甲所示用竖直悬挂的泡沫塑料球接触发声的音叉时,泡沫塑料球被弹起,这个现象说明 ;如图A中乙所示,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉把泡沫塑料球弹起,这一现象既可以说明发声的物体在振动,也能说明声音可以在 传播;

(2)若图A中将甲、乙装置拿到月球上敲击,甲的小球 跳起,乙的小球 跳起(选填“会”或“不会”);

实验二:

如图B所示,有4支相同材料相同厚度的玻璃量筒,其中a、b、c等高,a、b粗细相制,c、d粗细相同,各量筒内装的水如图B所示,某同学根据所听声音音调的高低猜想气柱发声的频率可能与①气柱的长短有关;②量筒的粗细有关;③水柱的长度有关。

(3)若探究发声的频率与“①气柱的长短有关”,应选量筒 (填字母代号);

(4)若选择的是量筒b、c,则探究的是 ;(填数字序号)

(5)小明用同样大小的力在c和d的口上吹气,使它们发声,则所发出的声音音调 高;

(6)如果用同样大小的力敲击c和d使它们发声,则所发出的声音音调 高。(后两空均选填“c”、“d”或“一样”)

五、简答题

19.如图所示,当敲击右边的音叉时,左边完全相同的音叉上的泡沫小球会被弹开,这个现象说明什么?若把该装置搬到月球上实验,小球不会弹起,这个现象又说明了什么?

六、计算题

20.科学工作者为了探测海底某处深度,从海面向海底垂直发射超声波,经过8s后接到回波信号,已知声音在海水中的传播速度为1500m/s,请问海洋的深度是多少?

21.如图所示,汽车在平直的公路上匀速行驶,在其前方有一固定的测速仪向汽车发出两次短促的超声波信号,第一次发出信号到接收到信号用时0.6s,第二次发出信号到接收到信号用时0.4s,测出汽车的速度为34m/s,超声波的速度为340m/s。求:

(1)汽车第一次接收到信号的位置距测速仪多远?

(2)测速仪两次发出信号的时间间隔。

22.利用回声可以测量声源到障碍物的距离,科学工作者为了探测海底某处的深度,从海面向海底垂直发射超声波,经过4s后接到回波信号,已知声音在海水中的传播速度为1530m/s,请回答下列问题:

(1)海洋的深度是多少?

(2)运用声波的反射,能否测量地球和月球之间的距离?为什么?

23.火车沿直线朝着山崖以30m/s的速度行驶,在距山崖不远处鸣笛,经过4s后便听到了从山崖反射的回声。已知声音在空气中的传播速度是340m/s,火车长200m,求:

(1)4s内火车行驶的路程;

(2)鸣笛时火车离山崖的距离;

(3)火车行至山崖后,完全穿过山崖下的隧道用了3min,隧道的长度为多少?

24.我国某部队在实弹训练演习中,模型飞机的飞行速度为400m/s,用大炮瞄准模型飞机,开炮后经1.5s看到模型飞机爆炸,再经4.8s听到爆炸声。(声音在空气中的传播速度为340m/s)求:

(1)从开炮到看到模型飞机爆炸,模型飞机飞行的距离;

(2)模型飞机爆炸时离炮口的距离;

(3)炮弹飞行的平均速度。

25.如图所示,在成南高速的某一平直的公路段上,一辆装有超声测速装置的警车甲正匀速行驶执勤。某时刻警车向前方365m处静止在应急车道的大卡车乙发射一个超声波信号,经过2s后接收到反射回来的信号。已知超声波在空气中传播的速度v=340m/s,求:

(1)从警车发射超声波信号到接收到该信号波时,该超声波传播的距离;

(2)警车匀速行驶的速度;

26.利用声呐系统向海底垂直发射声波,经3s后收到回波,已知声音在海水中的传播速度为1500m/s。

(1)此处海水的深度为多少米?

(2)利用声呐系统能不能测量地球和月球之间的距离?请简述理由。

参考答案:

1.C

【详解】A.从图中可以看出,相同时间内,甲和乙振动的振幅相同,频率不同,所以甲、乙的响度相同,音调不同,故A错误;

B.从图中可以看出,相同时间内,甲和丙振动的频率相同、振幅不同,所以甲、丙的音调相同,响度不同,故B错误;

C.从图中可以看出,相同时间内,甲和丁振动的频率相同、振幅相同,所以甲、丁的音调和响度相同,故C正确;

D.从图中可以看出,相同时间内,丙和丁振动的频率相同、振幅不同,所以丙、丁的音调相同,响度不同,故D错误。

故选C。

2.C

【详解】A.物体只要振动就能发出声,但不是所有的声我们都能听见,声音响度很小或不在人的听觉频率范围内,我们是听不到声音的,故A错误;

B.相同温度时,在空气中超声波和次声波传播速度一样快,故B错误;

C.声音能够传递信息和能量。跳舞者随着音乐起舞,是因为声音能够传递信息,故C正确;

D.用力击鼓比轻轻击鼓,鼓面的振幅大,响度大,故D错误。

故选C。

3.B

【详解】A.高于20000Hz的超声波和低于20Hz的次声波,人是听不到的。故A正确,不符合题意;

B.物体不振动,是无法发出声音的。故B错误,符合题意;

C.雷声是由于空气振动产生,响度很大。故C正确,不符合题意;

D.声音在固体中传播速度最快,在液体中次之,在气体中最慢。故D正确,不符合题意。

故选B。

4.A

【详解】A.发声体的音调与物体振动快慢有关,物体振动的越快,发出声音的音调就越高,A说法正确;

B.将扬声器对准烛焰,播放音乐,烛焰会跳动,说明声波能传递能量,B说法错误;

C.逐渐抽出玻璃罩内的空气,闹钟的声音变小,说明声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播,C说法错误;

D.工厂车间工人佩戴耳罩,是为了在人耳处减弱噪声,D说法错误。

故选A。

5.C

【详解】A.一支未使用新铅笔的长度大约是18cm,即180mm,故A错误;

B.小明同学的身高约为1.70m,合1700mm。故B错误;

C.小明同学骑自行车的速度大约5m/s,即500cm/s,故C正确;

D.小明跟同学正常交流时的响度在50dB左右,故D错误。

故选C。

6.AC

【详解】A.声音传播需要介质,如果没有传声的介质,振动也听不到声音,故A错误,符合题意;

B.每种声音都有独特的特色,因此“闻其声而知其人”主要是根据声音的音色来判断的,故B正确,不符合题意;

C.男高音歌唱家低声吟唱,这里面的“高”是指音调,“低”是指声音的大小,即响度,故C错误,符合题意;

D.超声波能粉碎小石头是利用超声波携带的能量,说明声音能传递能量,故D正确,不符合题意。

故选AC。

7. 空气 大于

【详解】[1]由于声在不同的介质中,声速不同,即声速与介质的种类有关,在铁管的另一端可以听到两次声音,第一次是从铁管传过来的,第二次是空气传过来的。

[2]由于声音在铁管中的传播速度和在空气中的传播速度不同,且声音在固体中传播速度最快,在气体中传播速度最慢,所以声音在铁管中的传播速度大于在空气中的传播速度。

8. 1 >

【详解】[1]人耳能分辨出两次声音的时间间隔要大于0.1s;查密度表可知,声音在铁、水和空气中的传播速度依次为5200m/s、1500m/s和340m/s,则声音在铁、水、空气中传播18m所用的时间分别为

由三次时间比较可以看出,相差不到0.1s,所以人耳是分辨不出来的,只能听到混在一起的一次声音。

[2]由于不忽略光的传播时间,导致时间t的测量值小于真实值,故根据s=vt 计算的距离将小于实际距离,即实际闪电处到自己的距离应大于vt。

9. 响度 振动

【详解】[1]响度与振幅有关,振幅越大,响度越大;闹铃声逐渐变强,说明声音的振幅增大,则响度变大。

[2]一切发声的物体都在振动,钟响时桌面上的饼屑跳动起来了,这说明声音是由物体的振动产生的。

10. 高 减少水

【详解】[1]由题意可知,敲击灌水玻璃瓶时,水柱和玻璃瓶在振动。水柱越高,玻璃瓶的质量越大,振动越慢,声音频率越低,音调也越低,所以敲击水位最高的,瓶子音调最低。

[2]题意可知,敲击时该瓶振动频率为200Hz,而国际标准音高do是261.6Hz,振动频率要升高,振动要加快,则玻璃瓶的质量要减小,他应该减少水,直至音准。

11. 音色 噪声

【详解】[1]不同乐器由于材料,结构不同,故音色不同,即人们能分辨不同乐器的演奏声是由于音色不同。

[2]从环保的角度,只要妨碍人们学习,工作、休息的声音,都属于噪声。

12. 传播途中 响度

【详解】[1]减弱噪声的途径:在声源处、在传播过程中、在人耳处减弱;公路两旁的隔音墙是在传播途中减弱噪声。

[2]街上安装的噪声监测装置,该装置是用来监测噪声强弱的仪器,故其测的是当时环境声音的响度。

13. 转换法 实验推理法

【详解】(1)[1]用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,观察到乒乓球被弹开,则发声的音叉在振动,说明声音是由振动产生的;实验中不易直接观察到音叉的振动,这里乒乓球起的作用是将音叉的微小振动放大;通过乒乓球被弹起,采用的是转换法。

(2)[2]玻璃罩内有空气,空气可以传声,空气越稀薄,空气传声能力越差,听到的铃声越来越小,由此推理,当没有空气时,就不能传声了,所以声音的传播需要介质,经过实验推理得知:真空不能传声。这种研究方法叫实验推理法或理想实验法。

14. 不能 响度 高 a、d 见解析

【详解】(1)[1]因为月球上是真空,没有传声的介质,所以将其放到月球上去重复此实验,左边的音叉不能发声。

(2)[2]由图乙可知,将钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,几次用不同的力拨动钢尺,钢尺振幅不同,钢尺发出声音的响度不同。

(3)[3在冬天能听见野外风吹电线时发出“呜呜”的声音,而夏天却听不见,这可能是由于温度不同而引起电线的松紧不同,冬天的电线更紧,振动时频率更高,因此冬天电线的音调更高。

(4)①[4]若想研究“音调的高低与琴弦长度”的关系,此时应该控制材料和横截面积相同,改变琴弦的长度,所以应选择琴弦a、d。

②[5]选择了琴弦a和b,材料和长度相同,横截面积不同,所以是为了研究音调的高低与琴弦横截面积是否有关。

15. C 相同 快慢 音调 频率 见解析

【详解】(1)[1]此实验要探究影响音调的因素,拨动钢尺刻度尺,应观察钢尺伸出桌面的部分在振动情况听发出的声音的音调高低,听到钢尺另一端拍打桌面发出的声音,可能手没有压紧钢尺,应用手在桌边压紧钢尺,使钢尺紧贴桌面,这样另一端就不会振动了,故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

(2)[2][3][4][5]将钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,用相同的力拨动钢尺,控制响度相同,改变钢尺伸出桌边的长度,观察钢尺振动的快慢,听钢尺发出的声音的变化,探究音调和频率的关系。

(3)[6]当钢锯条伸出桌面的长度增大到一定程度时,振动的频率低于20Hz,超出人类能听到的频率范围,不能听到钢锯条发出的声音。

16. 松紧程度 粗细 长度和松紧 细 C 松开中指 粗细和松紧相同时,弦越长音调越低

【详解】(1)[1]如乙图所示,在钢丝末端悬挂的钩码越多,钩码对钢丝的拉力越大,钢丝就绷的越紧,所以在钢丝末端悬挂不同数目的钩码是为了改变钢丝的松紧程度。

(2)[2]对比第1、2两次实验,钩码个数相同说明松紧程度相同,AB间距相同即是钢丝振动长度相同,钢丝粗细不同,说明这两次实验是为了探究音调与弦的粗细的关系。

[3][4]拨动后发现第1次实验发声音调低,则小明可得出结论:当钢丝长度和松紧相同时,弦越细的音调越高。

(3)[5]前三次实验AB间距都是50cm,第4次实验AB间距是30cm,这是为了探究音调与钢丝长度的关系,实验需要控制钢丝的粗细和松紧程度相同,可以选择第1次或者第2次实验与第4次实验进行对比,所以第4次实验用的钢丝粗细都可以,故C符合题意,故选C。

(4)[6] [7]如图丙所示,“3”音符比“4”音符的音调低,为发出“3”音符,他此时最简单合理的操作是改变弦的长度,只要松开中指弦的长度就变大,当弦的粗细和松紧相同时,弦越长音调越低。

17. C 不变 变小 不能 不会 C A

【详解】(1)[1]声音的传播需要介质,因此抽气过程中,如果声音没有明显变化,说明空气没有变少,故推断出漏气,故ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

(2)[2][3]声音的传播需要介质,随着空气变少,介质慢慢变少,手机的振动快慢不变,声音的音调不变,而声音的传播过程受阻,导致声音的响度变小。

(3)[4]把广口瓶内空气完全抽出,瓶内形成真空状态,声音无法在真空中传播,我们将不能听到声音。

(4)[5]声音的传播需要介质,在真空中没有介质,音叉无法将能量传递给乒乓球,所以左侧的乒乓球不回弹起。

(5)[6]C的振动频率最慢,音调最慢。

[7]A的振幅最小,响度最小。

18. 发声的物体在振动 空气中 会 不会 a、b ② 一样 c

【详解】(1)[1]如图A甲,用竖直的悬挂的泡沫塑料球接触发声的音叉时,泡沫塑料球会被弹起,这个现象说明发声的物体在振动。

[2]如图A乙,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉把泡沫塑料球弹起,说明声音可以在空气中传播,还能说明声波能传递能量。

(2)[3]若图A中将甲、乙装置拿到月球上敲击,甲中音叉振动,所以甲的小球会跳起。

[4]由于真空不能传声,所以乙中右边音叉振动,不能传递给左边音叉,所以乙的小球不会跳起。

(3)[5]当探究发声的音调高低与气柱长度是否有关时,要控制量筒的粗细相同,气柱长短不同,观察图中可知a、b符合条件。

(4)[6]对比b、c可以发现,气柱长短相同,但量筒的粗细不同,所以这两个探究的是气柱发声频率跟量筒的粗细是否有关,故选②。

(5)[7]小明用同样大小的力在c和d的口上吹气,空气柱振动发声,c、d中空气柱的长度、粗细都相同,因此吹c、d时,发出声音的音调一样高。

(6)[8]用敲击的办法也能使量筒发声,声音主要是量筒和水柱振动发出的,量筒中盛水越多,量筒和水的质量越大,越难振动,音调越低,故c的音调高,d的音调低。

19.见解析

【详解】声音的传播需要介质,当敲击右边的音叉时,音叉振动发声,通过空气传播给左边完全相同的音叉,引起左边音叉振动,泡沫小球会被弹开,这个现象说明声音能够在空气中传播;若把该装置搬到月球上实验,由于月球上没有空气,属于真空,声音无法传播,不会引起左边的音叉振动,小球不会弹起,这个现象又说明真空不能传声。

20.6000m

【详解】解:超声波从海面到海底用的时间

由可得,该处海水的深度

s=vt=1500m/s×4s=6000m

答:海洋的深度是6000m。

21.(1)102m;(2)1.1s

【详解】解:(1)由题意知,汽车第一次接收到信号的位置距测速仪的距离

(2)汽车第二次接收到信号的位置与测速仪的距离

汽车在这个过程中通过的路程

s3=s1-s2=102m-68m=34m

通过34m汽车所用时间

测速仪两次发出信号的时间间隔

答:(1)汽车第一次接收到信号的位置距测速仪102m;

(2)测速仪两次发出信号的时间间隔为1.1s。

22.(1)3060m;(2)不能;见解析

【详解】解:(1)声音到达海底的时间为

海水的深度为

(2)运用声波的反射,不能测量地球和月球之间的距离,因为声音的传播需要介质,地球到月亮之间是真空。

答:(1)海洋的深度是3060m;

(2)不能测量地球和月球之间的距离。

23.(1)120m;(2)740m;(3)5200m

【详解】解:(1)由可得,4s内车行驶的路程

s1=v1t=30m/s×4s=120m

(2)由可得,声音传播的路程

s2=v2t=340m/s×4s=1360m

鸣笛时车离山崖的距离

(3)火车穿过隧道的时间

t′=3min=180s

火车穿过隧道的路程

s′=v1t′=30m/s×180s=5400m

隧道的长度

s隧道=s′-s车长=5400m-200m=5200m

答:(1)4s内车行驶的路程是120m;

(2)鸣笛时火车离山崖740m;

(3)隧道的长度是5200m。

24.(1)600m;(2)1632m;(3)1088m/s

【详解】解:(1)由 可得,从开炮到看到飞机爆炸,飞机飞行的距离为

(2)飞机爆炸时到炮口的距离为

(3)炮弹飞行的平均速度为

答:(1)从开炮到模型飞机爆炸,模型飞机飞行的距离为600m;

(2)模型飞机爆炸时离炮口的距离为1632m;

(3)炮弹飞行的平均速度为1088m/s。

25.(1)680m;(2)25m/s

【详解】解:(1)从警车发射到接收到信号的过程中声波通过的距离

s声=v声t=340m/s×2s=680m

(2)因警车行驶的路程和声音传播的路程之和等于警车发射超声波信号处到大卡车距离的2倍,所以,警车行驶的路程

s车=2s-s声=2×365m-680m=50m

则警车的速度

v车=

答:(1)从警车发射超声波信号到接收到该信号波时,该超声波传播的距离是680m;

(2)警车匀速行驶的速度是25m/s。

26.(1)2250;(2)不能,超声波不能在真空中传播

【详解】解:(1)超声波从海面到海底用的时间

由可得该处海水的深度

(2)超声波的传播需要介质,地球到月亮之间是真空,超声波不能传播,因此不能用超声波测量地月距离。

答:(1)此处海水的深度为2250m;

(2)利用声呐系统不能测量地球和月球之间的距离,因为超声波不能在真空中传播。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活