湖南省衡阳市衡阳县重点中学2023-2024学年高二上学期期中考试地理试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖南省衡阳市衡阳县重点中学2023-2024学年高二上学期期中考试地理试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-30 23:15:14 | ||

图片预览

文档简介

衡阳县二中2023-2024年上期高二期中考试

地理

第Ⅰ卷(选择题)

本卷共25个小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

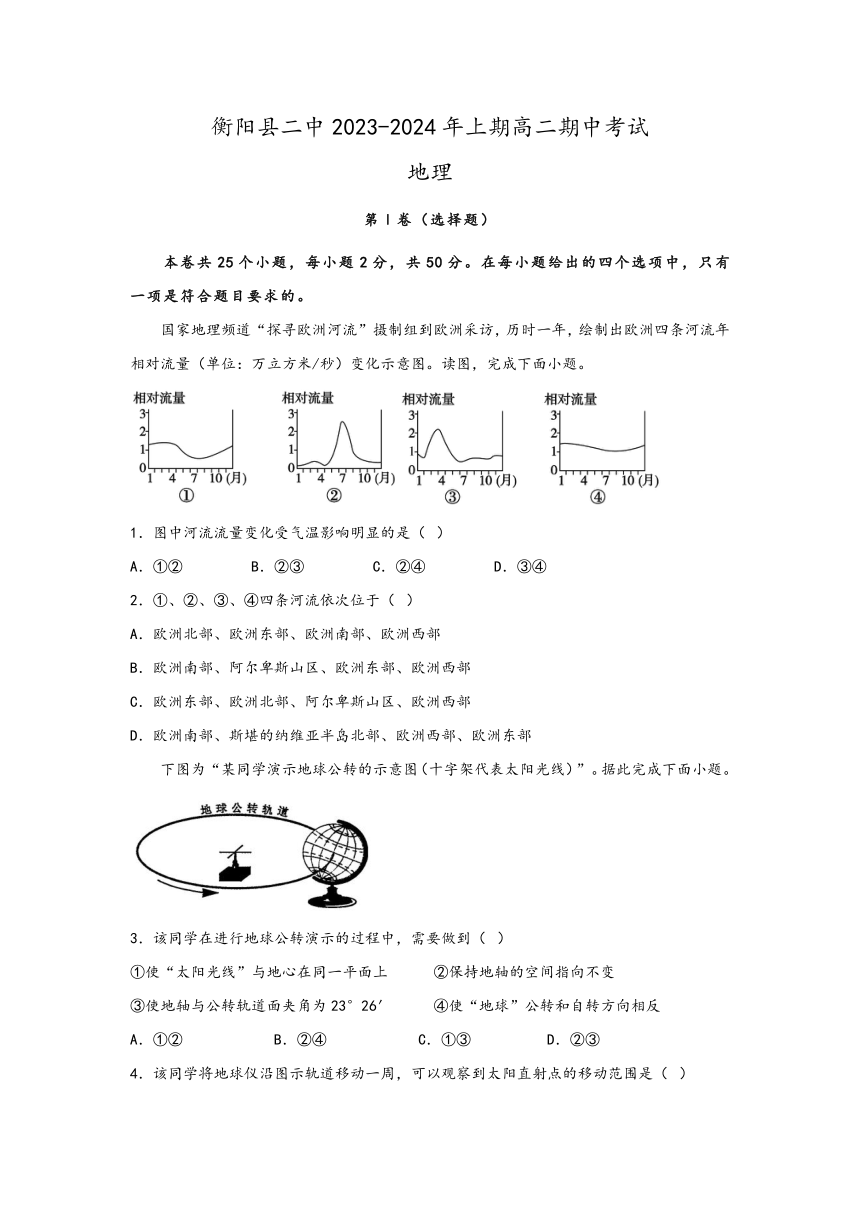

国家地理频道“探寻欧洲河流”摄制组到欧洲采访,历时一年,绘制出欧洲四条河流年相对流量(单位:万立方米/秒)变化示意图。读图,完成下面小题。

1.图中河流流量变化受气温影响明显的是( )

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

2.①、②、③、④四条河流依次位于( )

A.欧洲北部、欧洲东部、欧洲南部、欧洲西部

B.欧洲南部、阿尔卑斯山区、欧洲东部、欧洲西部

C.欧洲东部、欧洲北部、阿尔卑斯山区、欧洲西部

D.欧洲南部、斯堪的纳维亚半岛北部、欧洲西部、欧洲东部

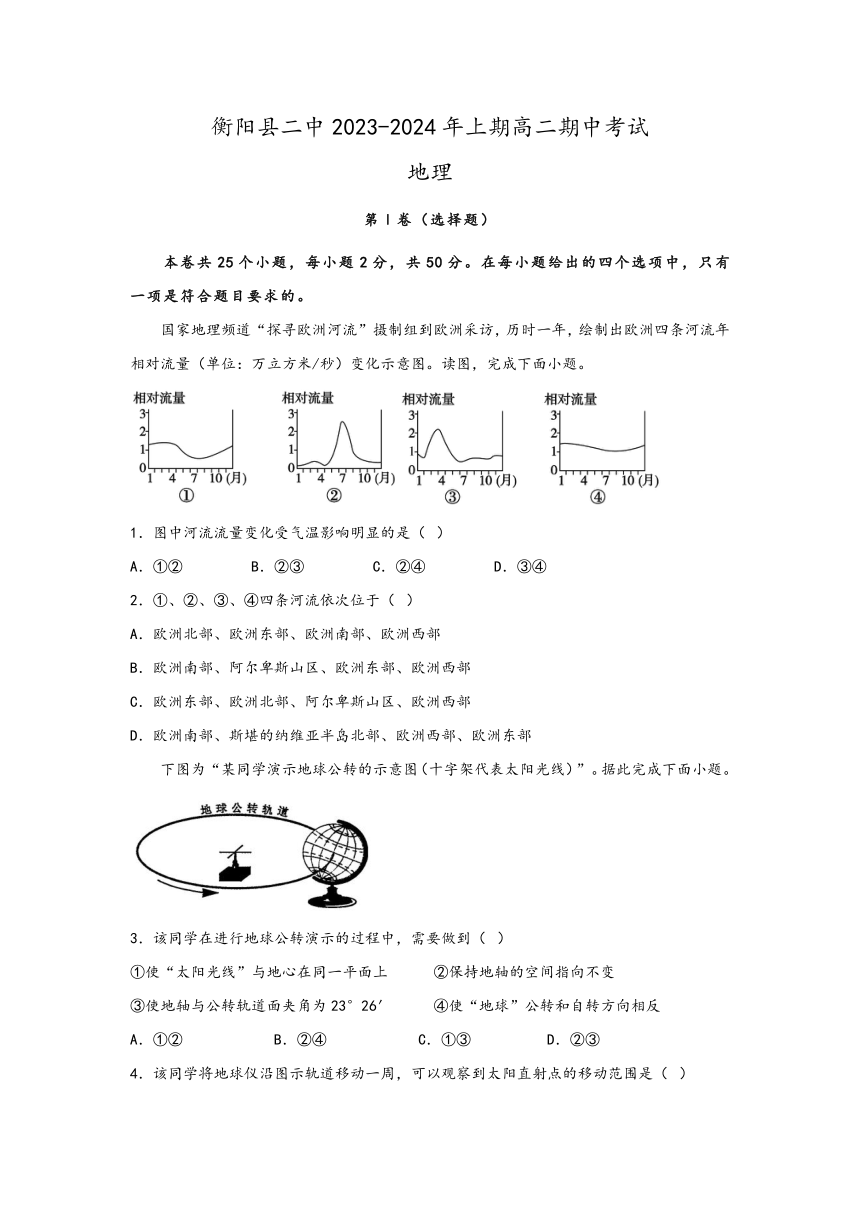

下图为“某同学演示地球公转的示意图(十字架代表太阳光线)”。据此完成下面小题。

3.该同学在进行地球公转演示的过程中,需要做到( )

①使“太阳光线”与地心在同一平面上 ②保持地轴的空间指向不变

③使地轴与公转轨道面夹角为23°26′ ④使“地球”公转和自转方向相反

A.①② B.②④ C.①③ D.②③

4.该同学将地球仪沿图示轨道移动一周,可以观察到太阳直射点的移动范围是( )

A.23°26′S-23°26′N B.90°S~90°N

C.66°34′S~66°34′N D.始终直射赤道

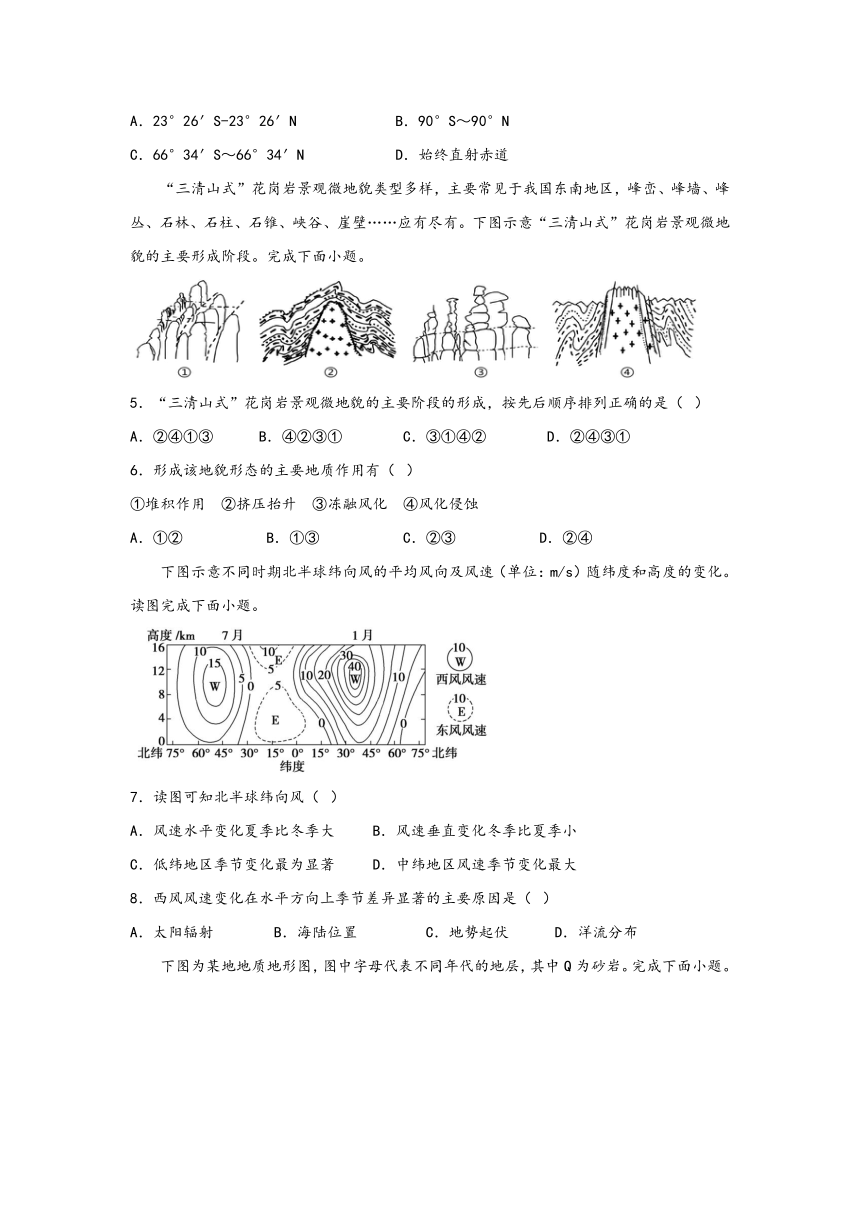

“三清山式”花岗岩景观微地貌类型多样,主要常见于我国东南地区,峰峦、峰墙、峰丛、石林、石柱、石锥、峡谷、崖壁……应有尽有。下图示意“三清山式”花岗岩景观微地貌的主要形成阶段。完成下面小题。

5.“三清山式”花岗岩景观微地貌的主要阶段的形成,按先后顺序排列正确的是( )

A.②④①③ B.④②③① C.③①④② D.②④③①

6.形成该地貌形态的主要地质作用有( )

①堆积作用 ②挤压抬升 ③冻融风化 ④风化侵蚀

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

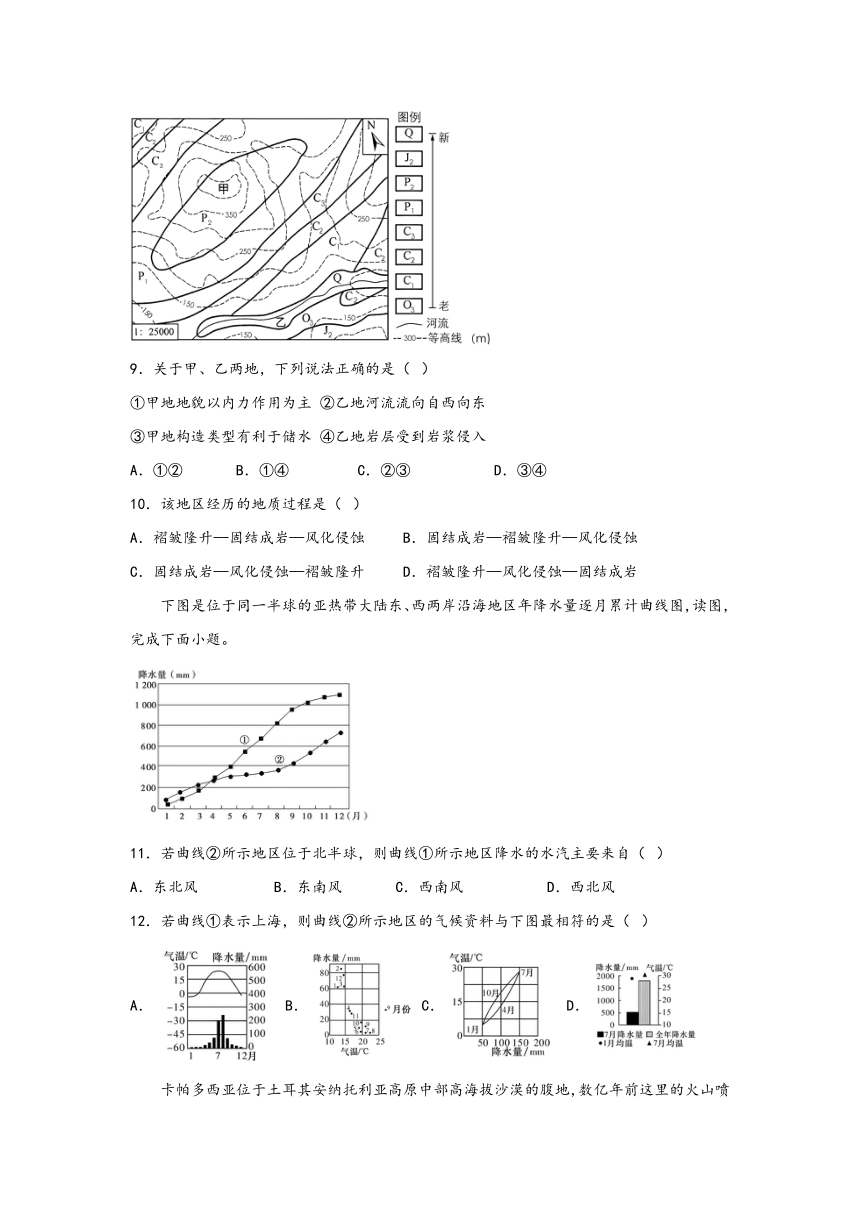

下图示意不同时期北半球纬向风的平均风向及风速(单位:m/s)随纬度和高度的变化。读图完成下面小题。

7.读图可知北半球纬向风( )

A.风速水平变化夏季比冬季大 B.风速垂直变化冬季比夏季小

C.低纬地区季节变化最为显著 D.中纬地区风速季节变化最大

8.西风风速变化在水平方向上季节差异显著的主要原因是( )

A.太阳辐射 B.海陆位置 C.地势起伏 D.洋流分布

下图为某地地质地形图,图中字母代表不同年代的地层,其中Q为砂岩。完成下面小题。

9.关于甲、乙两地,下列说法正确的是( )

①甲地地貌以内力作用为主 ②乙地河流流向自西向东

③甲地构造类型有利于储水 ④乙地岩层受到岩浆侵入

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

10.该地区经历的地质过程是( )

A.褶皱隆升—固结成岩—风化侵蚀 B.固结成岩—褶皱隆升—风化侵蚀

C.固结成岩—风化侵蚀—褶皱隆升 D.褶皱隆升—风化侵蚀—固结成岩

下图是位于同一半球的亚热带大陆东、西两岸沿海地区年降水量逐月累计曲线图,读图,完成下面小题。

11.若曲线②所示地区位于北半球,则曲线①所示地区降水的水汽主要来自( )

A.东北风 B.东南风 C.西南风 D.西北风

12.若曲线①表示上海,则曲线②所示地区的气候资料与下图最相符的是( )

A. B. C. D.

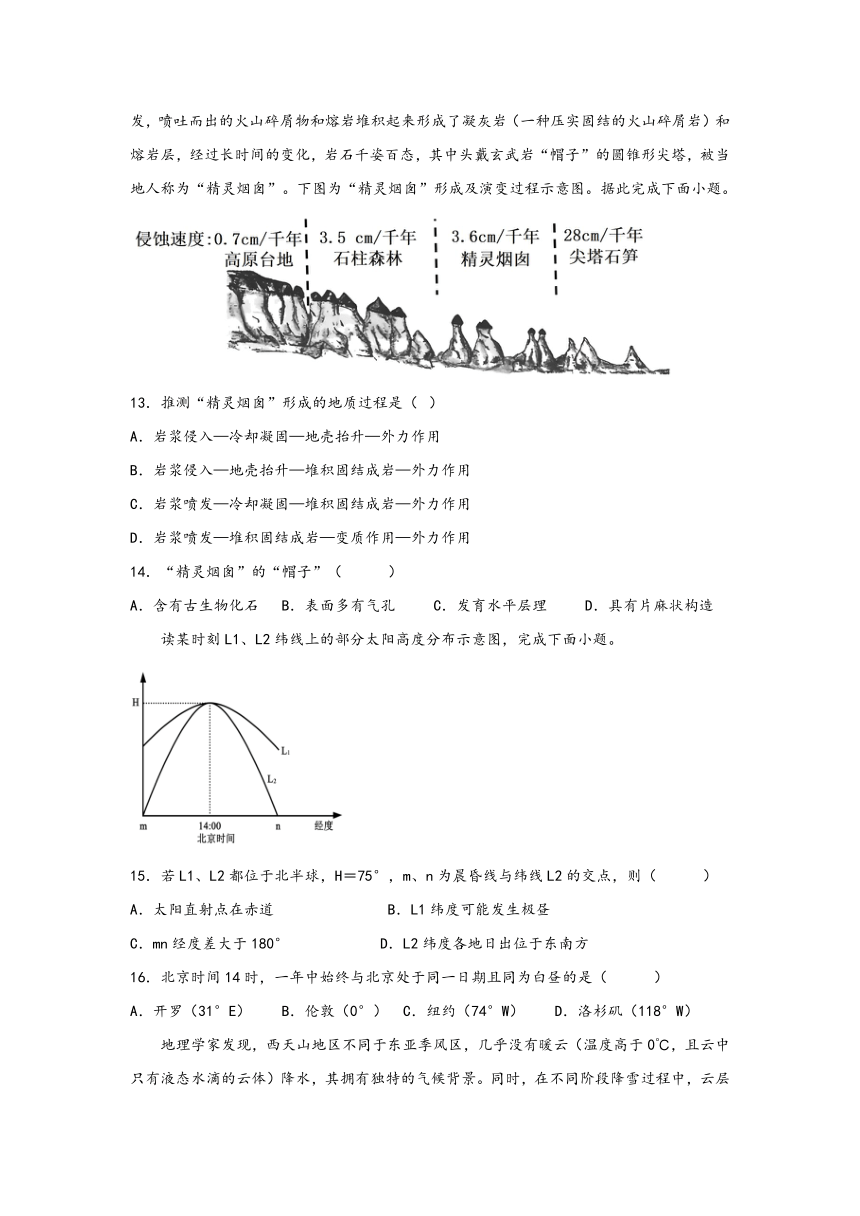

卡帕多西亚位于土耳其安纳托利亚高原中部高海拔沙漠的腹地,数亿年前这里的火山喷发,喷吐而出的火山碎屑物和熔岩堆积起来形成了凝灰岩(一种压实固结的火山碎屑岩)和熔岩层,经过长时间的变化,岩石千姿百态,其中头戴玄武岩“帽子”的圆锥形尖塔,被当地人称为“精灵烟囱”。下图为“精灵烟囱”形成及演变过程示意图。据此完成下面小题。

13.推测“精灵烟囱”形成的地质过程是( )

A.岩浆侵入—冷却凝固—地壳抬升—外力作用

B.岩浆侵入—地壳抬升—堆积固结成岩—外力作用

C.岩浆喷发—冷却凝固—堆积固结成岩—外力作用

D.岩浆喷发—堆积固结成岩—变质作用—外力作用

14.“精灵烟囱”的“帽子”( )

A.含有古生物化石 B.表面多有气孔 C.发育水平层理 D.具有片麻状构造

读某时刻L1、L2纬线上的部分太阳高度分布示意图,完成下面小题。

15.若L1、L2都位于北半球,H=75°,m、n为晨昏线与纬线L2的交点,则( )

A.太阳直射点在赤道 B.L1纬度可能发生极昼

C.mn经度差大于180° D.L2纬度各地日出位于东南方

16.北京时间14时,一年中始终与北京处于同一日期且同为白昼的是( )

A.开罗(31°E) B.伦敦(0°) C.纽约(74°W) D.洛杉矶(118°W)

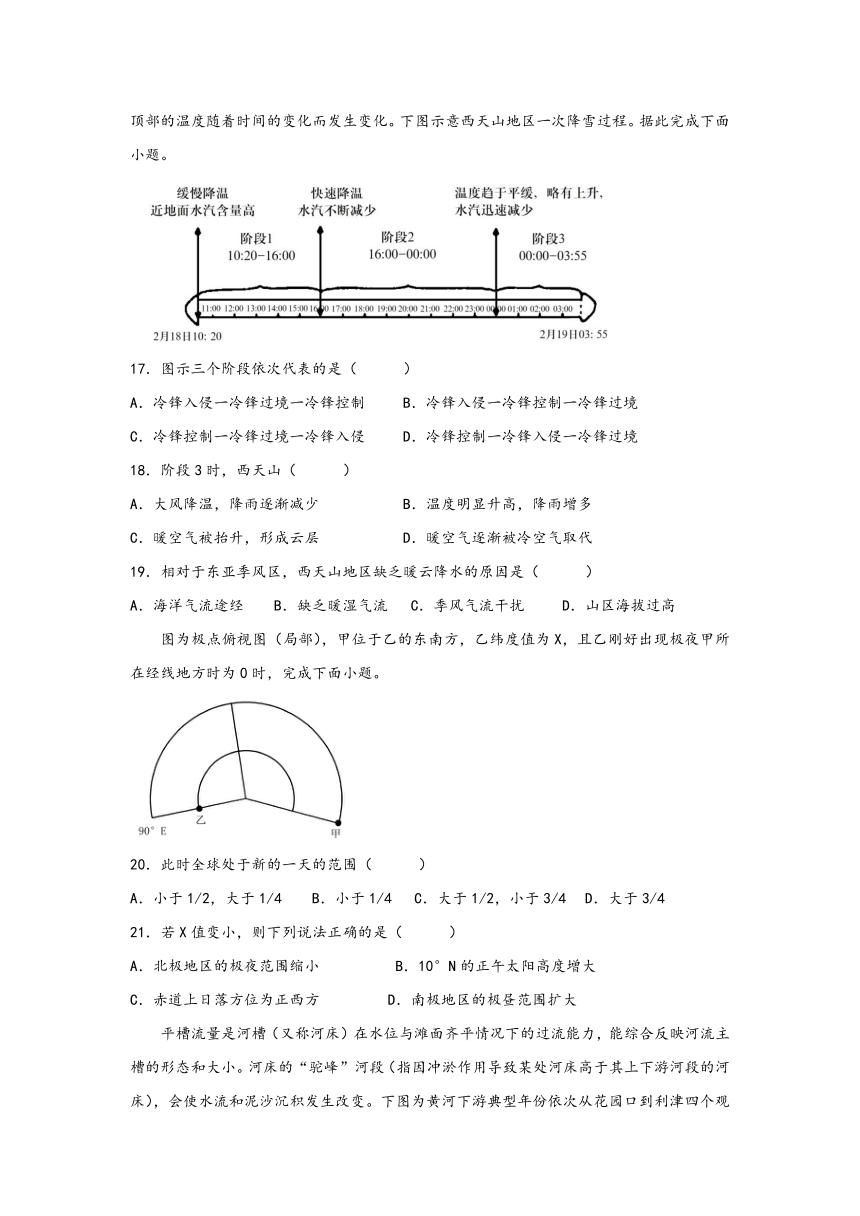

地理学家发现,西天山地区不同于东亚季风区,几乎没有暖云(温度高于0℃,且云中只有液态水滴的云体)降水,其拥有独特的气候背景。同时,在不同阶段降雪过程中,云层顶部的温度随着时间的变化而发生变化。下图示意西天山地区一次降雪过程。据此完成下面小题。

17.图示三个阶段依次代表的是( )

A.冷锋入侵一冷锋过境一冷锋控制 B.冷锋入侵一冷锋控制一冷锋过境

C.冷锋控制一冷锋过境一冷锋入侵 D.冷锋控制一冷锋入侵一冷锋过境

18.阶段3时,西天山( )

A.大风降温,降雨逐渐减少 B.温度明显升高,降雨增多

C.暖空气被抬升,形成云层 D.暖空气逐渐被冷空气取代

19.相对于东亚季风区,西天山地区缺乏暖云降水的原因是( )

A.海洋气流途经 B.缺乏暖湿气流 C.季风气流干扰 D.山区海拔过高

图为极点俯视图(局部),甲位于乙的东南方,乙纬度值为X,且乙刚好出现极夜甲所在经线地方时为0时,完成下面小题。

20.此时全球处于新的一天的范围( )

A.小于1/2,大于1/4 B.小于1/4 C.大于1/2,小于3/4 D.大于3/4

21.若X值变小,则下列说法正确的是( )

A.北极地区的极夜范围缩小 B.10°N的正午太阳高度增大

C.赤道上日落方位为正西方 D.南极地区的极昼范围扩大

平槽流量是河槽(又称河床)在水位与滩面齐平情况下的过流能力,能综合反映河流主槽的形态和大小。河床的“驼峰”河段(指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床),会使水流和泥沙沉积发生改变。下图为黄河下游典型年份依次从花园口到利津四个观测点河流平槽流量曲线图。完成下面小题。

22.四个观测点所在河段中最早形成“驼峰”河段的是( )

A.花园口 B.高村 C.艾山 D.利津

23.“驼峰”河段对两岸构成严重威胁,其中最主要的威胁来自( )

A.河道淤积,排洪能力降低 B.河道弯曲,排洪能力降低

C.流速加快,加剧两岸的冲刷 D.流速减慢,导致河流改道

下图为某四地正午物体日影示意图。完成下面小题。

注:用于测量的物体的尺寸相等。

24.图示①②③④四地中纬度最高的是( )

A.①地 B.②地 C.③地 D.④地

25.图示③地正午太阳高度最大时( )

A.南半球各地昼长夜短 B.地球运动至近日点附近

C.我国华北地区出现干旱 D.我国长江流域出现梅雨

第Ⅱ卷(非选择题)

本卷共4小题,共50分。考生根据要求进行作答。

26.阅读图文材料,完成下列要求。(12分)

我国某中学地理兴趣小组2月21日开展研学旅游活动,当地正午在小区①号楼楼顶测得纬度为37°N,经度为116°E,高度为45m;并且发现此时①号楼阴影正好遮住②号楼前四层(如图)。

(1)若在①号楼安装太阳能热水器,为保证冬至日太阳能的最佳利用效果,图中热水器安装角度a应为 。并说明理由。

(2)指出该日后一周内太阳直射点的分布及移动特征。

(3)据材料推测①号楼在②号楼的 方位,并说明理由。

(4)分析22小时后①号楼阴影遮挡②号楼的位置,以及该日后半个月内①号楼阴影长度的变化情况。

27.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

雪水比(SLR)是指某地新增积雪深度与融化后等量液体深度(降水量)的比值,是表征积雪深度与降水量关系的重要参数。冰晶从生成到降落地面经历了云内、云下及地表压实过程,这些过程共同影响并最终决定了SLR的大小。2020年2月13日至14日,华北地区中部经历了明显的雨雪过程,14日14-20时天津南部和沿海地区SLR有增大趋势。下图示意2月14日此次降水过程中不同观测时间降水相态的变化情况(图中虚线表示300米海拔高度)。

(1)描述本次降水过程中5时降水相态的空间分布特征并简述其原因。

(2)推测引起本次降水的天气系统的移动方向,并说出推测依据。

(3)指出影响SLR的因素。

28.阅读图文材料,完成下列要求。(12分)

东海海域分布着几支著名的太平洋洋流,日本暖流(即黑潮)在我国台湾东侧回流北上至日本群岛。现代海洋科学研究发现,该暖流还有一分支即台湾暖流,在东南部巴士海峡进入台湾海峡后北上进入东海海域;而另一分支即黄海暖流,进入东海北部后,则影响到了黄海海域,其冬季势力强,夏季势力弱。我国东海海域渔业资源丰富,春夏季节东海海平面多形成平流冷却雾(暖气流受海面冷却后水汽凝结形成,夜晚频率高,白天频率低)。下面为我国东海、黄海海域洋流分布图。

(1)指出影响东海海面平流冷却雾日变化的因素。

(2)描述我国东部海域洋流的性质与运动特征。

(3)推测我国东部海域的黄海暖流在冬季较强的原因。

29.阅读图文资料,完成下列要求。(12分)

早更新世时期,佳(木斯)依(兰)分水岭两侧分布两条河流,①河向东流,②河向西流。后经构造运动,佳依分水岭进一步抬升,在流水作用下,河流水系发生演化,两河贯通,形成松花江现代水系格局。研究人员在位于松花江河谷阶地的荒山(采样点)进行沉积物采样,发现其沉积物厚度大且较连续,能直接揭示松花江水系演化过程。图左示意松花江局部水系演化,图右示意荒山(采样点)沉积物组成。

(1)简述I、Ⅱ时期荒山(采样点)沉积物的物质来源地和沉积物的粒径大小总体变化特征。

(2)从内外力作用的角度,分析I、Ⅱ时期荒山(采样点)沉积物粒径变化的原因。

(3)分析①、②河贯通的条件。

参考答案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B B A A A D D A C B B B C

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

B C A B D B D D B A D D

【解析】

1.图示河流都位于欧洲,①河流7月相对径流量小,说明此时降水少,应为地中海气候,分布在欧洲南部,①错误;②河流7月份相对径流量大,而冬季径流量较小,说明受气温影响显著,主要为冰雪融水补给,可能分布在阿尔卑斯山区,②正确;③河流在春季相对径流量较大,形成春汛,为季节性积雪融水补给,流量变化受气温变化明显,而其他月份径流量小,最可能位于欧洲东部,③正确;④河流全年相对径流量变化小,说明该河位于欧洲西部温带海洋性气候区,④错误。②③河流流量变化受气温影响明显,故选B。

2.读图,结合上题分析,①为地中海气候,分布在欧洲南部,欧洲南部以地中海气候为主,排除A、C选项;②为冰雪融水补给,可能分布在阿尔卑斯山区;③存在春汛,为季节性积雪融水补给,而其他月份径流量小,最可能位于欧洲东部;④河流径流量的季节变化小,降水的季节变化小,位于欧洲西部温带海洋性气候区,排除D选项。故选B。

3.地球仪代表地球,因此,该同学在进行地球公转演示的过程中,需要使“太阳光线”对准地球仪的球心,使“太阳光线”与地心在同一平面上;保持地轴的空间指向不变;使地轴与公转轨道面夹角为66°34′;使“地球”公转的同时还在自转,方向保持一致,①②正确,③④错误,故选A。

4.黄赤交角的存在,使太阳直射点到达的最北界线是23°26′N,即北回归线;最南界线到23°26′S,即南回归线;也就是太阳直射点在南北回归线之间做往返运动。将地球仪沿图示轨道移动一周,可见到“太阳”直射点的移动范围是在南北回归线之间,即23°26′S—23°26′N之间,A正确,BCD错误。故选A。

5.由材料可知,江西三清山是典型的花岗岩地貌。首先,岩浆侵入地壳和上地幔顶部形成花岗岩,为阶段②;在地壳运动作用下,花岗岩岩体相对上升,形成花岗岩峰峦,为阶段④;形成峰峦后,外营力进一步沿节理破坏,为阶段①,逐渐发育成峰丛、峰柱、造型石等微地貌景观,为阶段③,所以三清山演变过程为②④①③,A正确,BCD错误。故选A。

6.该地岩石为花岗岩,图④阶段时,花岗岩被挤压抬升,造成了花岗岩出露地表,②正确;该地并没有出现堆积作用、冻融风化,①③错误;图③阶段花岗岩受到风化侵蚀,因此形成了形态各异的造型师,④正确,故D正确,ABC错误。故选D。

7.结合材料,在风速的水平变化上,冬季比夏季等值线更密集,A错误;在风速垂直变化上,冬季也比夏季等值线更密集,因此冬季变化大,B错误;从图中可以看出,低纬度地区风速的季节变化不明显,C错误;而中纬度地区的风速变化最大,D正确。综上所述,D正确。

8.因为不同季节,太阳直射点的移动,太阳辐射发生变化,所以西风风速在水平上有季节差异,A正确。海陆位置、地势起伏和洋流分布在季节上没有区别。

9.甲处岩层中间新,两翼老,且地势中间高,为向斜山,以外力作用为主,①错误;河流流向与等高线弯曲方向相反,因此乙地河流流向自西向东,②正确;甲地构造类型为向斜,向斜是良好的储水构造,③正确;根据题意,乙地岩层为砂岩,属于沉积岩,没有受到岩浆侵入作用,④错误。综上所述,②③正确,故选C。

10.该地区不同年代的地层为沉积岩,沉积岩在形成过程中经历了固结成岩作用,后岩层受水平挤压形成褶皱。背斜顶部受张力,岩石破碎,容易受外力侵蚀形成谷地,而向斜槽部受挤压,岩性坚硬,不易受侵蚀,久之形成山岭。综上所述,该地区经历的地质过程是固结成岩—褶皱隆升—风化侵蚀,B正确,ACD错误,故选B。

11.若曲线②所示地区位于北半球,图中曲线②所示地区6~8月年降水量逐月累计变化轻微,说明夏季②地降水很少,11~次年1月降水量较大,冬季多雨,则②地应是位于大陆西岸的地中海气候,那么曲线①所示地区应是位于大陆东岸的亚热带季风气候区,该地夏季受来自太平洋的东南季风影响,风从海洋带来大量水汽,使得该地降水丰富,B正确,ACD错误。故选B。

12.若曲线①表示上海,则曲线②所示地区为地中海气候,雨热不同期。四幅气候资料图中,A代表的是温带季风气候、B代表的是地中海气候、C代表的是亚热带季风气候、D代表的是热带季风气候,故B正确,ACD错误。故选B。

13.据材料可知,“精灵烟囱”是火山喷发的火山碎屑物和熔岩堆积起来形成了凝灰岩和熔岩层,经过长时间的变化形成的,其形成的地质过程首先是岩浆喷发,然后火山碎屑物和熔岩冷却凝固,在经过堆积、固结成岩作用形成凝灰岩和熔岩层,这些岩层受外力风化、侵蚀等作用,形成头戴玄武岩“帽子”的圆锥形尖塔,被当地人称为“精灵烟囱”。故C正确,ABD错误。故选C。

14.“精灵烟囱”的“帽子”,是岩浆喷出形成的,属于玄武岩,表面多有气孔,B正确;含有化石、发育水平层理都是沉积岩的特征,AC错误;片麻状结构是变质岩的特征,D错误。故选B。

15.结合图和所学知识可知,L1、L2正午太阳高度H均为75°,可得出L1、L2关于太阳直射点所在纬线对称,与直射点纬度之差均为15°;又由于L1、L2都位于北半球,则太阳直射点的纬度范围为15°N~23.5°N,A错误;m、n为晨昏线与纬线L2的交点,且L2纬线上mn之间的太阳高度正好大于0,可知mn表示昼弧,mn的经度差是L2纬线昼弧所跨度数,结合示意图可知L1纬线昼弧所跨度数要大于mn的经度差,即L1的昼长大于L2,因太阳直射点位于15°N~23.5°N,L1和L2位于北半球,可进一步判断L1纬度高于L2,L2的纬度范围为0°~8.5°N,L1的纬度范围为30°N~38.5°N,均无极昼现象,B错误;因太阳直射点的纬度范围为15°N~23.5°N,可得知位于北半球的L2纬线上的昼弧长于夜弧,mn是昼弧,经度差大于180°,C正确;此时太阳直射点位于北半球,L2纬度各地日出位于东北方,D错误。故选C。

16.北京时间14时,即东八区14时,可算出此时西六区是0时,与北京处于同一日期的是西六区向东到中时区再向东到东十二区,即经度范围由97.5°W向东到0°再向东到180°,D错误;北京时间14时(东八区中央经线120°E经线地方时是14时),开罗地方时是8:04,开罗纬度较低,不管是夏半年还是冬半年,此时均是白昼,A正确;北京时间14时,伦敦地方时是6:00,冬半年此时尚未还日出,不会一年中始终与北京同为白昼,B错误;北京时间14时,纽约时间大约是1:04,处于夜晚,C错误。故选A。

17.受单一气团控制多晴朗天气,温度趋于平缓,水汽迅速减少,结合西天山地区一次降雪过程可知,阶段1为暖气团控制,近地面水汽含量高,为冷锋入侵;阶段3为冷锋过境;阶段2快速降温,水汽不断减少,形成降雪,此时受冷锋控制,B正确,ACD错误。故选B。

18.阶段3处在冷锋过境,逐渐受冷气团控制,出现大风降温,降水形成,温度相对阶段12下降,暖空气被冷空气取代,暖空气抬升,形成降雪,D正确,ABC错误。故选D。

19.根据题干定义可知,暖云(温度高于0℃,且云中只有液态水滴的云体),西天山地区,深居内陆,受夏季风(暖湿气流)影响小,缺乏暖湿气流,B正确,AC错误;山区海拔高与受暖云降水关系不大,D错误。故选B。

20.据材料“甲位于乙的东南方”可知,该图地球逆时针自转,为北极为中心的俯视图。读图可知,乙地为90°E,且刚好出现极夜,甲地地方时为0:00时,甲乙间经度差小于180°,故甲地经线度数大于90°W,而新一天的范围从0:00向东到180°超过270°,占全球的比重大于270°/360°,即此时全球处于新的一天的范围大于3/4,D正确,ABC错误。故选D。

21.根据题干可知,乙纬度值为X,此时乙刚好出现极夜,若X值变小,北极地区的极夜范围扩大,A错误;太阳直射点位于南半球,并向南移动,10°N的正午太阳高度变小;赤道上日落方位为西南方,C错误;南极地区的极昼范围扩大,D正确。故选D。

22.由材料可知,河流的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床。河床因泥沙堆积不断增高,出现“驼峰”河段,河流平槽流量越来越小,河槽的过流能力降低。由图可知,1994年黄河下游平槽流量自上游向下游减小,与1994年相比,1997年汛前,高村观测点所在河段平槽流量减小,且减小最多,平槽流量小于其他三个观测点所在河段,说明1997年汛前高村观测点所在河段已经出现了“驼峰”河段,其他三个观测点所在河段当时还没有出现“驼峰”河段,所以,高村观测点所在河段最早形成“驼峰”河段,B正确,ACD错误。故选B。

23.河流的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,会使水流和泥沙沉积发生改变。在河流洪水期,由于“驼峰”河段的存在,河道淤积,河床的排洪能力降低,洪水不能及时流向下游,对两岸构成严重威胁,A正确,C错误;河床的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,河道没有发生弯曲、也没有发生改道,BD错误。故选A。

24.

根据图示①②③④四地正午物体日影的特点可推知,①③④三地正午物体日影均只朝向一个方向,其中①地正午物体日影常年朝南,③地正午物体日影常年朝北,两地一年中正午物体日影最长的长度均小于④地,说明①③两地的纬度低于④地;②地一年内正午物体日影朝向有南北变化,因此其纬度应低于其他三地,故D正确。

25.图示③地正午太阳高度最大时物体日影应当最短,此时应处于夏至日,南半球各地昼短夜长,地球公转至远日点附近,A、B错误;我国华北地区出现干旱的时段主要在春季,C错误;我国长江流域出现梅雨的时段通常在6-7月,D正确。

26.(12分)

【答案】

(1) 60°26'(或60.5°)

理由:正午太阳高度角决定热水器安装角度,热水器最好与太阳光线垂直,冬至时正午太阳高度角为90°-(37°+23°26′)=29°74′,热水器安装角度与正午太阳高度互余,大约为60°26′。

(2)太阳直射点在南半球,向北移动。

(3)正南

理由:太阳能热水器受热板一般面向正南方向,且当地正午①号楼在②号楼的阴影恰好与楼层垂直,故①号楼在②号楼的正南方。

(4)22小时后为当地时间10点,此时太阳位于该地的东南方向,影子朝向西北,因此①号楼阴影主要遮挡②号楼的西部;该日后半个月内,太阳直射点一直北移,当地正午太阳高度逐渐变大,故①号楼阴影长度逐渐变短。

【解析】

(1)正午太阳高度角决定热水器安装角度,热水器最好与太阳光线垂直,冬至时正午太阳高度角为90°-(37°+23°26′)=29°74′,热水器安装角度与正午太阳高度互余,大约为60°26′或60.5°。

(2)此时时间为2月21日,此日已过冬至日,且在冬至日与春分日之间,此后一周太阳直射点仍位于南半球,并向北移动。

(3)根据材可知,①号楼上方的太阳能热水器受热板为了获取更充足的太阳光照,其一般朝向南方;另一方面,正午时①号楼的阴影位于②号楼楼体上,且与②号楼垂直,由此可知,①号楼位于②号楼的正南方。

(4)根据上题可知,由于①号楼的阴影位于②号楼楼体上,且与②号楼垂直,故此时地方时为12点,22小时后为当地时间上午10点,所以此时太阳应位于该地区的东南方向,则楼体的影子应朝向西北,所以此时①号楼的阴影应该主要遮挡②号楼的西部;该日为2月21日,此后半个月内,太阳直射点一直向北移动,使得该地区正午太阳高度不断变大,故使得地表物体的阴影长度逐渐变短,①号楼的阴影长度应逐渐变短。

27.(14分)

【答案】

(1)分布特征:降水相态空间分布差异明显;北部大部分地区为降雪,中南部大部分地区为降雨。原因:北部地区纬度高,且位于山区,海拔高,气温低,降水相态为降雪;中南部海拔低、纬度低,气温高,降水相态为降雨。

(2)自(西)北向(东)南移动。依据:图示时段,降雪空间分布从(西)北向(东)南推移,说明南部气温在3小时内明显下降;是冷空气从北方吹来导致的降温,由此可以判断引起本次降水的天气系统自(西)北向(东)南移动。

(3)冰晶特性(形态和大小)、降水相态、雪层挤压程度、大气湿度。

【解析】

(1)由图可知,5时的降水相态差异明显,降雪出现在北部,降雨出现在南部,中部为雨夹雪。降雪与降雨的差异主要受气温的影响,北部地区纬度较高,地形为山地,气温低,降水相态以降雪为主,南部则相反。

(2)由两幅图中降雪的分布可知,与5时相比,8时的降雪分布范围向东南方向扩展,降雪应由来自北方的冷空气入侵所致,对应的天气系统应为冷锋,故本次降水的天气系统由西北向东南方向移动。

(3)雪水比(SLR)是指某地新增积雪深度与融化后等量液体深度(降水量)的比值,其影响因素主要为降雪的特点。冰晶从生成带降落地面经历了云内、云下、地表压实过程。故雪水比的特点也应从云内、云下、地表压实三个方面进行分析。云内时为冰晶,故冰晶的形态与大小影响雪深;云下为降水过程,降雪与降雨会直接影响积雪厚度;地表压实过程与降雪累积后的挤压程度有关;大气湿度会影响降雪量,进而影响积雪厚度,最终影响雪水比。

28.(12分)

【答案】

(1)海陆间热力环流;太阳辐射。

(2)我国东部海域洋流流向整体与海岸线平行,以暖流为主;暖流向北流动,主要为日本暖流的分支;寒流沿岸由北向南流动,具有补偿流性质。

(3)我国东部海域的黄海暖流向西北流人黄海和渤海,然后沿海岸向南流出;冬季西北风势力强,沿岸流向南流动快,黄海暖流向西北方向流动快,流量大,势力强。

【解析】

(1)东海海面的平流冷却雾夜晚频率高,白天频率低。夜晚海面温度高于陆地,水汽蒸发量大,并且形成了海陆间的热力环流,流经温度较低的陆地地面时,水汽易凝结成雾。白天太阳辐射强,下垫面升温快,大气易对流,加上太阳辐射使雾中水汽蒸发,导致雾逐渐消散。综上所述,影响东海海面平流冷却雾日变化的因素主要为海陆间热力环流和太阳辐射。

(2)由图可知,我国东部海域洋流流向整体与海岸线平行,有南海暖流、台湾暖流、黄海暖流、沿岸流等,以暖流为主;暖流的流向为向北流动,由低纬流向高纬,主要为日本暖流的分支;寒流为沿岸流,沿海岸线由北向南流动,具有补偿流性质。

(3)黄海暖流在冬季势力较强的原因主要从盛行风向以及海陆轮廓对洋流的影响角度进行分析。我国东部海域受季风影响较大,夏季盛行偏南风,黄海暖流向西北流入黄海和渤海,然后沿海岸流出;冬季西北风势力强,不利于北上的暖流运动,但利于向南流的沿岸流流动,北部沿海表层的海水在风力推动下流走,便于黄海暖流向西北方向流动,因此冬季黄海暖流流量大,势力强。

29.(12分)

【答案】

(1)佳依分水岭;粒径自下而上先变大后变小。

(2)佳依分水岭构造抬升,相对高差变大,河流流速变快,搬运能力增强,将较大砾石携带至荒山,沉积物的粒径逐渐由细变粗;随着荒山沉积物堆积,河床升高,河流流速减慢,搬运能力减弱,沉积物的粒径逐渐由粗变细。

(3)佳依分水岭构造抬升,两河向源头侵蚀加剧;佳依分水岭岩性疏松,易被侵蚀;两河距离较近;两河存在高差。

【解析】

(1)由图可知,I、Ⅱ时期处于河流贯通前,②河向西流,位于②河河谷阶地的荒山(采样点)的沉积物其物质来源于②河上游即佳依分水岭;由图可知,自下而上I时期沉积物以粉砂为主,Ⅱ时期沉积物由含砾粗砂演变为中砂、粗砂再演变为黏土,因此沉积物的粒径大小总体变化为自下而上先变大后变小。

(2)由所学知识可知,流水沉积物粒径变化与流速变化有关。其他条件一定时,某地流速变快,其沉积物粒径增大,反之则反之。由上题分析可知,I、Ⅱ时期处于河流贯通前且荒山(采样点)沉积粒径自下而上总体先变大(粗)后变小(细),即②河流在荒山(采样点)河段的流速先变快后变小。结合材料可知,佳依分水岭经构造抬升,相对高差变大,使②河流流速变快,搬运能力增强,将较大砾石携带至荒山沉积,沉积物粒径逐渐由细变粗;随着荒山沉积物不断堆积,河床升高、落差减小,河流流速减慢,搬运能力减弱,沉积物的粒径逐渐由粗变细。

(3)由材料可知,①②河流发生河流袭夺,使两河贯通。结合材料可知其形成条件是佳依分水岭经构造抬升,落差增大、两河流速加快,溯源侵蚀加剧,且佳依分水岭岩性疏松,易被侵蚀;两河距离较近,不断向源头侵蚀,最终切穿佳依分水岭。此外,①河流袭夺②河流,使②河流流向反转即流向①河流,说明两河存在高差,①河流总体海拔低于②河流。

地理

第Ⅰ卷(选择题)

本卷共25个小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

国家地理频道“探寻欧洲河流”摄制组到欧洲采访,历时一年,绘制出欧洲四条河流年相对流量(单位:万立方米/秒)变化示意图。读图,完成下面小题。

1.图中河流流量变化受气温影响明显的是( )

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

2.①、②、③、④四条河流依次位于( )

A.欧洲北部、欧洲东部、欧洲南部、欧洲西部

B.欧洲南部、阿尔卑斯山区、欧洲东部、欧洲西部

C.欧洲东部、欧洲北部、阿尔卑斯山区、欧洲西部

D.欧洲南部、斯堪的纳维亚半岛北部、欧洲西部、欧洲东部

下图为“某同学演示地球公转的示意图(十字架代表太阳光线)”。据此完成下面小题。

3.该同学在进行地球公转演示的过程中,需要做到( )

①使“太阳光线”与地心在同一平面上 ②保持地轴的空间指向不变

③使地轴与公转轨道面夹角为23°26′ ④使“地球”公转和自转方向相反

A.①② B.②④ C.①③ D.②③

4.该同学将地球仪沿图示轨道移动一周,可以观察到太阳直射点的移动范围是( )

A.23°26′S-23°26′N B.90°S~90°N

C.66°34′S~66°34′N D.始终直射赤道

“三清山式”花岗岩景观微地貌类型多样,主要常见于我国东南地区,峰峦、峰墙、峰丛、石林、石柱、石锥、峡谷、崖壁……应有尽有。下图示意“三清山式”花岗岩景观微地貌的主要形成阶段。完成下面小题。

5.“三清山式”花岗岩景观微地貌的主要阶段的形成,按先后顺序排列正确的是( )

A.②④①③ B.④②③① C.③①④② D.②④③①

6.形成该地貌形态的主要地质作用有( )

①堆积作用 ②挤压抬升 ③冻融风化 ④风化侵蚀

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

下图示意不同时期北半球纬向风的平均风向及风速(单位:m/s)随纬度和高度的变化。读图完成下面小题。

7.读图可知北半球纬向风( )

A.风速水平变化夏季比冬季大 B.风速垂直变化冬季比夏季小

C.低纬地区季节变化最为显著 D.中纬地区风速季节变化最大

8.西风风速变化在水平方向上季节差异显著的主要原因是( )

A.太阳辐射 B.海陆位置 C.地势起伏 D.洋流分布

下图为某地地质地形图,图中字母代表不同年代的地层,其中Q为砂岩。完成下面小题。

9.关于甲、乙两地,下列说法正确的是( )

①甲地地貌以内力作用为主 ②乙地河流流向自西向东

③甲地构造类型有利于储水 ④乙地岩层受到岩浆侵入

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

10.该地区经历的地质过程是( )

A.褶皱隆升—固结成岩—风化侵蚀 B.固结成岩—褶皱隆升—风化侵蚀

C.固结成岩—风化侵蚀—褶皱隆升 D.褶皱隆升—风化侵蚀—固结成岩

下图是位于同一半球的亚热带大陆东、西两岸沿海地区年降水量逐月累计曲线图,读图,完成下面小题。

11.若曲线②所示地区位于北半球,则曲线①所示地区降水的水汽主要来自( )

A.东北风 B.东南风 C.西南风 D.西北风

12.若曲线①表示上海,则曲线②所示地区的气候资料与下图最相符的是( )

A. B. C. D.

卡帕多西亚位于土耳其安纳托利亚高原中部高海拔沙漠的腹地,数亿年前这里的火山喷发,喷吐而出的火山碎屑物和熔岩堆积起来形成了凝灰岩(一种压实固结的火山碎屑岩)和熔岩层,经过长时间的变化,岩石千姿百态,其中头戴玄武岩“帽子”的圆锥形尖塔,被当地人称为“精灵烟囱”。下图为“精灵烟囱”形成及演变过程示意图。据此完成下面小题。

13.推测“精灵烟囱”形成的地质过程是( )

A.岩浆侵入—冷却凝固—地壳抬升—外力作用

B.岩浆侵入—地壳抬升—堆积固结成岩—外力作用

C.岩浆喷发—冷却凝固—堆积固结成岩—外力作用

D.岩浆喷发—堆积固结成岩—变质作用—外力作用

14.“精灵烟囱”的“帽子”( )

A.含有古生物化石 B.表面多有气孔 C.发育水平层理 D.具有片麻状构造

读某时刻L1、L2纬线上的部分太阳高度分布示意图,完成下面小题。

15.若L1、L2都位于北半球,H=75°,m、n为晨昏线与纬线L2的交点,则( )

A.太阳直射点在赤道 B.L1纬度可能发生极昼

C.mn经度差大于180° D.L2纬度各地日出位于东南方

16.北京时间14时,一年中始终与北京处于同一日期且同为白昼的是( )

A.开罗(31°E) B.伦敦(0°) C.纽约(74°W) D.洛杉矶(118°W)

地理学家发现,西天山地区不同于东亚季风区,几乎没有暖云(温度高于0℃,且云中只有液态水滴的云体)降水,其拥有独特的气候背景。同时,在不同阶段降雪过程中,云层顶部的温度随着时间的变化而发生变化。下图示意西天山地区一次降雪过程。据此完成下面小题。

17.图示三个阶段依次代表的是( )

A.冷锋入侵一冷锋过境一冷锋控制 B.冷锋入侵一冷锋控制一冷锋过境

C.冷锋控制一冷锋过境一冷锋入侵 D.冷锋控制一冷锋入侵一冷锋过境

18.阶段3时,西天山( )

A.大风降温,降雨逐渐减少 B.温度明显升高,降雨增多

C.暖空气被抬升,形成云层 D.暖空气逐渐被冷空气取代

19.相对于东亚季风区,西天山地区缺乏暖云降水的原因是( )

A.海洋气流途经 B.缺乏暖湿气流 C.季风气流干扰 D.山区海拔过高

图为极点俯视图(局部),甲位于乙的东南方,乙纬度值为X,且乙刚好出现极夜甲所在经线地方时为0时,完成下面小题。

20.此时全球处于新的一天的范围( )

A.小于1/2,大于1/4 B.小于1/4 C.大于1/2,小于3/4 D.大于3/4

21.若X值变小,则下列说法正确的是( )

A.北极地区的极夜范围缩小 B.10°N的正午太阳高度增大

C.赤道上日落方位为正西方 D.南极地区的极昼范围扩大

平槽流量是河槽(又称河床)在水位与滩面齐平情况下的过流能力,能综合反映河流主槽的形态和大小。河床的“驼峰”河段(指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床),会使水流和泥沙沉积发生改变。下图为黄河下游典型年份依次从花园口到利津四个观测点河流平槽流量曲线图。完成下面小题。

22.四个观测点所在河段中最早形成“驼峰”河段的是( )

A.花园口 B.高村 C.艾山 D.利津

23.“驼峰”河段对两岸构成严重威胁,其中最主要的威胁来自( )

A.河道淤积,排洪能力降低 B.河道弯曲,排洪能力降低

C.流速加快,加剧两岸的冲刷 D.流速减慢,导致河流改道

下图为某四地正午物体日影示意图。完成下面小题。

注:用于测量的物体的尺寸相等。

24.图示①②③④四地中纬度最高的是( )

A.①地 B.②地 C.③地 D.④地

25.图示③地正午太阳高度最大时( )

A.南半球各地昼长夜短 B.地球运动至近日点附近

C.我国华北地区出现干旱 D.我国长江流域出现梅雨

第Ⅱ卷(非选择题)

本卷共4小题,共50分。考生根据要求进行作答。

26.阅读图文材料,完成下列要求。(12分)

我国某中学地理兴趣小组2月21日开展研学旅游活动,当地正午在小区①号楼楼顶测得纬度为37°N,经度为116°E,高度为45m;并且发现此时①号楼阴影正好遮住②号楼前四层(如图)。

(1)若在①号楼安装太阳能热水器,为保证冬至日太阳能的最佳利用效果,图中热水器安装角度a应为 。并说明理由。

(2)指出该日后一周内太阳直射点的分布及移动特征。

(3)据材料推测①号楼在②号楼的 方位,并说明理由。

(4)分析22小时后①号楼阴影遮挡②号楼的位置,以及该日后半个月内①号楼阴影长度的变化情况。

27.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

雪水比(SLR)是指某地新增积雪深度与融化后等量液体深度(降水量)的比值,是表征积雪深度与降水量关系的重要参数。冰晶从生成到降落地面经历了云内、云下及地表压实过程,这些过程共同影响并最终决定了SLR的大小。2020年2月13日至14日,华北地区中部经历了明显的雨雪过程,14日14-20时天津南部和沿海地区SLR有增大趋势。下图示意2月14日此次降水过程中不同观测时间降水相态的变化情况(图中虚线表示300米海拔高度)。

(1)描述本次降水过程中5时降水相态的空间分布特征并简述其原因。

(2)推测引起本次降水的天气系统的移动方向,并说出推测依据。

(3)指出影响SLR的因素。

28.阅读图文材料,完成下列要求。(12分)

东海海域分布着几支著名的太平洋洋流,日本暖流(即黑潮)在我国台湾东侧回流北上至日本群岛。现代海洋科学研究发现,该暖流还有一分支即台湾暖流,在东南部巴士海峡进入台湾海峡后北上进入东海海域;而另一分支即黄海暖流,进入东海北部后,则影响到了黄海海域,其冬季势力强,夏季势力弱。我国东海海域渔业资源丰富,春夏季节东海海平面多形成平流冷却雾(暖气流受海面冷却后水汽凝结形成,夜晚频率高,白天频率低)。下面为我国东海、黄海海域洋流分布图。

(1)指出影响东海海面平流冷却雾日变化的因素。

(2)描述我国东部海域洋流的性质与运动特征。

(3)推测我国东部海域的黄海暖流在冬季较强的原因。

29.阅读图文资料,完成下列要求。(12分)

早更新世时期,佳(木斯)依(兰)分水岭两侧分布两条河流,①河向东流,②河向西流。后经构造运动,佳依分水岭进一步抬升,在流水作用下,河流水系发生演化,两河贯通,形成松花江现代水系格局。研究人员在位于松花江河谷阶地的荒山(采样点)进行沉积物采样,发现其沉积物厚度大且较连续,能直接揭示松花江水系演化过程。图左示意松花江局部水系演化,图右示意荒山(采样点)沉积物组成。

(1)简述I、Ⅱ时期荒山(采样点)沉积物的物质来源地和沉积物的粒径大小总体变化特征。

(2)从内外力作用的角度,分析I、Ⅱ时期荒山(采样点)沉积物粒径变化的原因。

(3)分析①、②河贯通的条件。

参考答案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B B A A A D D A C B B B C

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

B C A B D B D D B A D D

【解析】

1.图示河流都位于欧洲,①河流7月相对径流量小,说明此时降水少,应为地中海气候,分布在欧洲南部,①错误;②河流7月份相对径流量大,而冬季径流量较小,说明受气温影响显著,主要为冰雪融水补给,可能分布在阿尔卑斯山区,②正确;③河流在春季相对径流量较大,形成春汛,为季节性积雪融水补给,流量变化受气温变化明显,而其他月份径流量小,最可能位于欧洲东部,③正确;④河流全年相对径流量变化小,说明该河位于欧洲西部温带海洋性气候区,④错误。②③河流流量变化受气温影响明显,故选B。

2.读图,结合上题分析,①为地中海气候,分布在欧洲南部,欧洲南部以地中海气候为主,排除A、C选项;②为冰雪融水补给,可能分布在阿尔卑斯山区;③存在春汛,为季节性积雪融水补给,而其他月份径流量小,最可能位于欧洲东部;④河流径流量的季节变化小,降水的季节变化小,位于欧洲西部温带海洋性气候区,排除D选项。故选B。

3.地球仪代表地球,因此,该同学在进行地球公转演示的过程中,需要使“太阳光线”对准地球仪的球心,使“太阳光线”与地心在同一平面上;保持地轴的空间指向不变;使地轴与公转轨道面夹角为66°34′;使“地球”公转的同时还在自转,方向保持一致,①②正确,③④错误,故选A。

4.黄赤交角的存在,使太阳直射点到达的最北界线是23°26′N,即北回归线;最南界线到23°26′S,即南回归线;也就是太阳直射点在南北回归线之间做往返运动。将地球仪沿图示轨道移动一周,可见到“太阳”直射点的移动范围是在南北回归线之间,即23°26′S—23°26′N之间,A正确,BCD错误。故选A。

5.由材料可知,江西三清山是典型的花岗岩地貌。首先,岩浆侵入地壳和上地幔顶部形成花岗岩,为阶段②;在地壳运动作用下,花岗岩岩体相对上升,形成花岗岩峰峦,为阶段④;形成峰峦后,外营力进一步沿节理破坏,为阶段①,逐渐发育成峰丛、峰柱、造型石等微地貌景观,为阶段③,所以三清山演变过程为②④①③,A正确,BCD错误。故选A。

6.该地岩石为花岗岩,图④阶段时,花岗岩被挤压抬升,造成了花岗岩出露地表,②正确;该地并没有出现堆积作用、冻融风化,①③错误;图③阶段花岗岩受到风化侵蚀,因此形成了形态各异的造型师,④正确,故D正确,ABC错误。故选D。

7.结合材料,在风速的水平变化上,冬季比夏季等值线更密集,A错误;在风速垂直变化上,冬季也比夏季等值线更密集,因此冬季变化大,B错误;从图中可以看出,低纬度地区风速的季节变化不明显,C错误;而中纬度地区的风速变化最大,D正确。综上所述,D正确。

8.因为不同季节,太阳直射点的移动,太阳辐射发生变化,所以西风风速在水平上有季节差异,A正确。海陆位置、地势起伏和洋流分布在季节上没有区别。

9.甲处岩层中间新,两翼老,且地势中间高,为向斜山,以外力作用为主,①错误;河流流向与等高线弯曲方向相反,因此乙地河流流向自西向东,②正确;甲地构造类型为向斜,向斜是良好的储水构造,③正确;根据题意,乙地岩层为砂岩,属于沉积岩,没有受到岩浆侵入作用,④错误。综上所述,②③正确,故选C。

10.该地区不同年代的地层为沉积岩,沉积岩在形成过程中经历了固结成岩作用,后岩层受水平挤压形成褶皱。背斜顶部受张力,岩石破碎,容易受外力侵蚀形成谷地,而向斜槽部受挤压,岩性坚硬,不易受侵蚀,久之形成山岭。综上所述,该地区经历的地质过程是固结成岩—褶皱隆升—风化侵蚀,B正确,ACD错误,故选B。

11.若曲线②所示地区位于北半球,图中曲线②所示地区6~8月年降水量逐月累计变化轻微,说明夏季②地降水很少,11~次年1月降水量较大,冬季多雨,则②地应是位于大陆西岸的地中海气候,那么曲线①所示地区应是位于大陆东岸的亚热带季风气候区,该地夏季受来自太平洋的东南季风影响,风从海洋带来大量水汽,使得该地降水丰富,B正确,ACD错误。故选B。

12.若曲线①表示上海,则曲线②所示地区为地中海气候,雨热不同期。四幅气候资料图中,A代表的是温带季风气候、B代表的是地中海气候、C代表的是亚热带季风气候、D代表的是热带季风气候,故B正确,ACD错误。故选B。

13.据材料可知,“精灵烟囱”是火山喷发的火山碎屑物和熔岩堆积起来形成了凝灰岩和熔岩层,经过长时间的变化形成的,其形成的地质过程首先是岩浆喷发,然后火山碎屑物和熔岩冷却凝固,在经过堆积、固结成岩作用形成凝灰岩和熔岩层,这些岩层受外力风化、侵蚀等作用,形成头戴玄武岩“帽子”的圆锥形尖塔,被当地人称为“精灵烟囱”。故C正确,ABD错误。故选C。

14.“精灵烟囱”的“帽子”,是岩浆喷出形成的,属于玄武岩,表面多有气孔,B正确;含有化石、发育水平层理都是沉积岩的特征,AC错误;片麻状结构是变质岩的特征,D错误。故选B。

15.结合图和所学知识可知,L1、L2正午太阳高度H均为75°,可得出L1、L2关于太阳直射点所在纬线对称,与直射点纬度之差均为15°;又由于L1、L2都位于北半球,则太阳直射点的纬度范围为15°N~23.5°N,A错误;m、n为晨昏线与纬线L2的交点,且L2纬线上mn之间的太阳高度正好大于0,可知mn表示昼弧,mn的经度差是L2纬线昼弧所跨度数,结合示意图可知L1纬线昼弧所跨度数要大于mn的经度差,即L1的昼长大于L2,因太阳直射点位于15°N~23.5°N,L1和L2位于北半球,可进一步判断L1纬度高于L2,L2的纬度范围为0°~8.5°N,L1的纬度范围为30°N~38.5°N,均无极昼现象,B错误;因太阳直射点的纬度范围为15°N~23.5°N,可得知位于北半球的L2纬线上的昼弧长于夜弧,mn是昼弧,经度差大于180°,C正确;此时太阳直射点位于北半球,L2纬度各地日出位于东北方,D错误。故选C。

16.北京时间14时,即东八区14时,可算出此时西六区是0时,与北京处于同一日期的是西六区向东到中时区再向东到东十二区,即经度范围由97.5°W向东到0°再向东到180°,D错误;北京时间14时(东八区中央经线120°E经线地方时是14时),开罗地方时是8:04,开罗纬度较低,不管是夏半年还是冬半年,此时均是白昼,A正确;北京时间14时,伦敦地方时是6:00,冬半年此时尚未还日出,不会一年中始终与北京同为白昼,B错误;北京时间14时,纽约时间大约是1:04,处于夜晚,C错误。故选A。

17.受单一气团控制多晴朗天气,温度趋于平缓,水汽迅速减少,结合西天山地区一次降雪过程可知,阶段1为暖气团控制,近地面水汽含量高,为冷锋入侵;阶段3为冷锋过境;阶段2快速降温,水汽不断减少,形成降雪,此时受冷锋控制,B正确,ACD错误。故选B。

18.阶段3处在冷锋过境,逐渐受冷气团控制,出现大风降温,降水形成,温度相对阶段12下降,暖空气被冷空气取代,暖空气抬升,形成降雪,D正确,ABC错误。故选D。

19.根据题干定义可知,暖云(温度高于0℃,且云中只有液态水滴的云体),西天山地区,深居内陆,受夏季风(暖湿气流)影响小,缺乏暖湿气流,B正确,AC错误;山区海拔高与受暖云降水关系不大,D错误。故选B。

20.据材料“甲位于乙的东南方”可知,该图地球逆时针自转,为北极为中心的俯视图。读图可知,乙地为90°E,且刚好出现极夜,甲地地方时为0:00时,甲乙间经度差小于180°,故甲地经线度数大于90°W,而新一天的范围从0:00向东到180°超过270°,占全球的比重大于270°/360°,即此时全球处于新的一天的范围大于3/4,D正确,ABC错误。故选D。

21.根据题干可知,乙纬度值为X,此时乙刚好出现极夜,若X值变小,北极地区的极夜范围扩大,A错误;太阳直射点位于南半球,并向南移动,10°N的正午太阳高度变小;赤道上日落方位为西南方,C错误;南极地区的极昼范围扩大,D正确。故选D。

22.由材料可知,河流的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床。河床因泥沙堆积不断增高,出现“驼峰”河段,河流平槽流量越来越小,河槽的过流能力降低。由图可知,1994年黄河下游平槽流量自上游向下游减小,与1994年相比,1997年汛前,高村观测点所在河段平槽流量减小,且减小最多,平槽流量小于其他三个观测点所在河段,说明1997年汛前高村观测点所在河段已经出现了“驼峰”河段,其他三个观测点所在河段当时还没有出现“驼峰”河段,所以,高村观测点所在河段最早形成“驼峰”河段,B正确,ACD错误。故选B。

23.河流的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,会使水流和泥沙沉积发生改变。在河流洪水期,由于“驼峰”河段的存在,河道淤积,河床的排洪能力降低,洪水不能及时流向下游,对两岸构成严重威胁,A正确,C错误;河床的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,河道没有发生弯曲、也没有发生改道,BD错误。故选A。

24.

根据图示①②③④四地正午物体日影的特点可推知,①③④三地正午物体日影均只朝向一个方向,其中①地正午物体日影常年朝南,③地正午物体日影常年朝北,两地一年中正午物体日影最长的长度均小于④地,说明①③两地的纬度低于④地;②地一年内正午物体日影朝向有南北变化,因此其纬度应低于其他三地,故D正确。

25.图示③地正午太阳高度最大时物体日影应当最短,此时应处于夏至日,南半球各地昼短夜长,地球公转至远日点附近,A、B错误;我国华北地区出现干旱的时段主要在春季,C错误;我国长江流域出现梅雨的时段通常在6-7月,D正确。

26.(12分)

【答案】

(1) 60°26'(或60.5°)

理由:正午太阳高度角决定热水器安装角度,热水器最好与太阳光线垂直,冬至时正午太阳高度角为90°-(37°+23°26′)=29°74′,热水器安装角度与正午太阳高度互余,大约为60°26′。

(2)太阳直射点在南半球,向北移动。

(3)正南

理由:太阳能热水器受热板一般面向正南方向,且当地正午①号楼在②号楼的阴影恰好与楼层垂直,故①号楼在②号楼的正南方。

(4)22小时后为当地时间10点,此时太阳位于该地的东南方向,影子朝向西北,因此①号楼阴影主要遮挡②号楼的西部;该日后半个月内,太阳直射点一直北移,当地正午太阳高度逐渐变大,故①号楼阴影长度逐渐变短。

【解析】

(1)正午太阳高度角决定热水器安装角度,热水器最好与太阳光线垂直,冬至时正午太阳高度角为90°-(37°+23°26′)=29°74′,热水器安装角度与正午太阳高度互余,大约为60°26′或60.5°。

(2)此时时间为2月21日,此日已过冬至日,且在冬至日与春分日之间,此后一周太阳直射点仍位于南半球,并向北移动。

(3)根据材可知,①号楼上方的太阳能热水器受热板为了获取更充足的太阳光照,其一般朝向南方;另一方面,正午时①号楼的阴影位于②号楼楼体上,且与②号楼垂直,由此可知,①号楼位于②号楼的正南方。

(4)根据上题可知,由于①号楼的阴影位于②号楼楼体上,且与②号楼垂直,故此时地方时为12点,22小时后为当地时间上午10点,所以此时太阳应位于该地区的东南方向,则楼体的影子应朝向西北,所以此时①号楼的阴影应该主要遮挡②号楼的西部;该日为2月21日,此后半个月内,太阳直射点一直向北移动,使得该地区正午太阳高度不断变大,故使得地表物体的阴影长度逐渐变短,①号楼的阴影长度应逐渐变短。

27.(14分)

【答案】

(1)分布特征:降水相态空间分布差异明显;北部大部分地区为降雪,中南部大部分地区为降雨。原因:北部地区纬度高,且位于山区,海拔高,气温低,降水相态为降雪;中南部海拔低、纬度低,气温高,降水相态为降雨。

(2)自(西)北向(东)南移动。依据:图示时段,降雪空间分布从(西)北向(东)南推移,说明南部气温在3小时内明显下降;是冷空气从北方吹来导致的降温,由此可以判断引起本次降水的天气系统自(西)北向(东)南移动。

(3)冰晶特性(形态和大小)、降水相态、雪层挤压程度、大气湿度。

【解析】

(1)由图可知,5时的降水相态差异明显,降雪出现在北部,降雨出现在南部,中部为雨夹雪。降雪与降雨的差异主要受气温的影响,北部地区纬度较高,地形为山地,气温低,降水相态以降雪为主,南部则相反。

(2)由两幅图中降雪的分布可知,与5时相比,8时的降雪分布范围向东南方向扩展,降雪应由来自北方的冷空气入侵所致,对应的天气系统应为冷锋,故本次降水的天气系统由西北向东南方向移动。

(3)雪水比(SLR)是指某地新增积雪深度与融化后等量液体深度(降水量)的比值,其影响因素主要为降雪的特点。冰晶从生成带降落地面经历了云内、云下、地表压实过程。故雪水比的特点也应从云内、云下、地表压实三个方面进行分析。云内时为冰晶,故冰晶的形态与大小影响雪深;云下为降水过程,降雪与降雨会直接影响积雪厚度;地表压实过程与降雪累积后的挤压程度有关;大气湿度会影响降雪量,进而影响积雪厚度,最终影响雪水比。

28.(12分)

【答案】

(1)海陆间热力环流;太阳辐射。

(2)我国东部海域洋流流向整体与海岸线平行,以暖流为主;暖流向北流动,主要为日本暖流的分支;寒流沿岸由北向南流动,具有补偿流性质。

(3)我国东部海域的黄海暖流向西北流人黄海和渤海,然后沿海岸向南流出;冬季西北风势力强,沿岸流向南流动快,黄海暖流向西北方向流动快,流量大,势力强。

【解析】

(1)东海海面的平流冷却雾夜晚频率高,白天频率低。夜晚海面温度高于陆地,水汽蒸发量大,并且形成了海陆间的热力环流,流经温度较低的陆地地面时,水汽易凝结成雾。白天太阳辐射强,下垫面升温快,大气易对流,加上太阳辐射使雾中水汽蒸发,导致雾逐渐消散。综上所述,影响东海海面平流冷却雾日变化的因素主要为海陆间热力环流和太阳辐射。

(2)由图可知,我国东部海域洋流流向整体与海岸线平行,有南海暖流、台湾暖流、黄海暖流、沿岸流等,以暖流为主;暖流的流向为向北流动,由低纬流向高纬,主要为日本暖流的分支;寒流为沿岸流,沿海岸线由北向南流动,具有补偿流性质。

(3)黄海暖流在冬季势力较强的原因主要从盛行风向以及海陆轮廓对洋流的影响角度进行分析。我国东部海域受季风影响较大,夏季盛行偏南风,黄海暖流向西北流入黄海和渤海,然后沿海岸流出;冬季西北风势力强,不利于北上的暖流运动,但利于向南流的沿岸流流动,北部沿海表层的海水在风力推动下流走,便于黄海暖流向西北方向流动,因此冬季黄海暖流流量大,势力强。

29.(12分)

【答案】

(1)佳依分水岭;粒径自下而上先变大后变小。

(2)佳依分水岭构造抬升,相对高差变大,河流流速变快,搬运能力增强,将较大砾石携带至荒山,沉积物的粒径逐渐由细变粗;随着荒山沉积物堆积,河床升高,河流流速减慢,搬运能力减弱,沉积物的粒径逐渐由粗变细。

(3)佳依分水岭构造抬升,两河向源头侵蚀加剧;佳依分水岭岩性疏松,易被侵蚀;两河距离较近;两河存在高差。

【解析】

(1)由图可知,I、Ⅱ时期处于河流贯通前,②河向西流,位于②河河谷阶地的荒山(采样点)的沉积物其物质来源于②河上游即佳依分水岭;由图可知,自下而上I时期沉积物以粉砂为主,Ⅱ时期沉积物由含砾粗砂演变为中砂、粗砂再演变为黏土,因此沉积物的粒径大小总体变化为自下而上先变大后变小。

(2)由所学知识可知,流水沉积物粒径变化与流速变化有关。其他条件一定时,某地流速变快,其沉积物粒径增大,反之则反之。由上题分析可知,I、Ⅱ时期处于河流贯通前且荒山(采样点)沉积粒径自下而上总体先变大(粗)后变小(细),即②河流在荒山(采样点)河段的流速先变快后变小。结合材料可知,佳依分水岭经构造抬升,相对高差变大,使②河流流速变快,搬运能力增强,将较大砾石携带至荒山沉积,沉积物粒径逐渐由细变粗;随着荒山沉积物不断堆积,河床升高、落差减小,河流流速减慢,搬运能力减弱,沉积物的粒径逐渐由粗变细。

(3)由材料可知,①②河流发生河流袭夺,使两河贯通。结合材料可知其形成条件是佳依分水岭经构造抬升,落差增大、两河流速加快,溯源侵蚀加剧,且佳依分水岭岩性疏松,易被侵蚀;两河距离较近,不断向源头侵蚀,最终切穿佳依分水岭。此外,①河流袭夺②河流,使②河流流向反转即流向①河流,说明两河存在高差,①河流总体海拔低于②河流。

同课章节目录