4.3人类的聚居地——聚落(课件)-2023-2024学年七年级地理上册同步学与练(人教版)(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.3人类的聚居地——聚落(课件)-2023-2024学年七年级地理上册同步学与练(人教版)(共44张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 89.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-01 10:09:50 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

第四章 居民与聚落

第3节 人类的聚居地——聚落

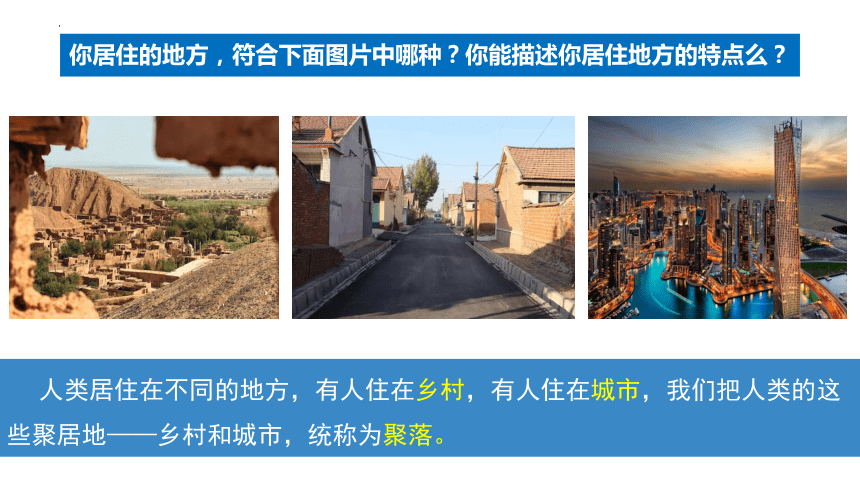

你居住的地方,符合下面图片中哪种?你能描述你居住地方的特点么?

人类居住在不同的地方,有人住在乡村,有人住在城市,我们把人类的这些聚居地——乡村和城市,统称为聚落。

甪直古镇

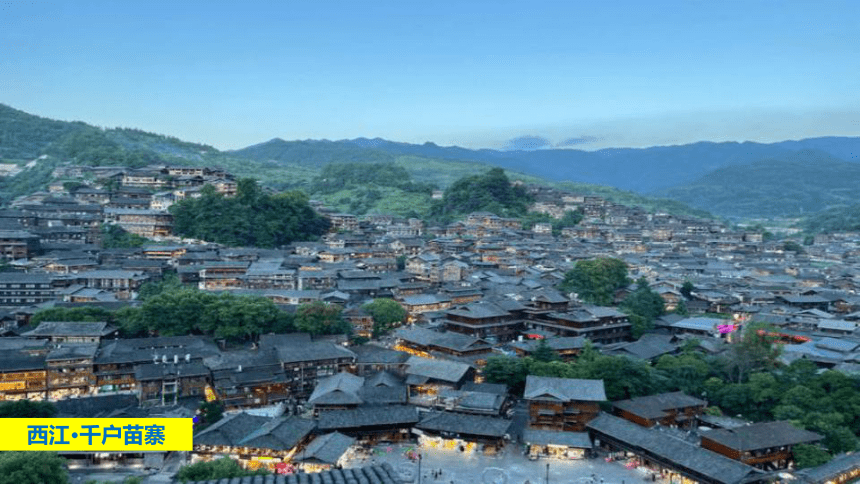

西江·千户苗寨

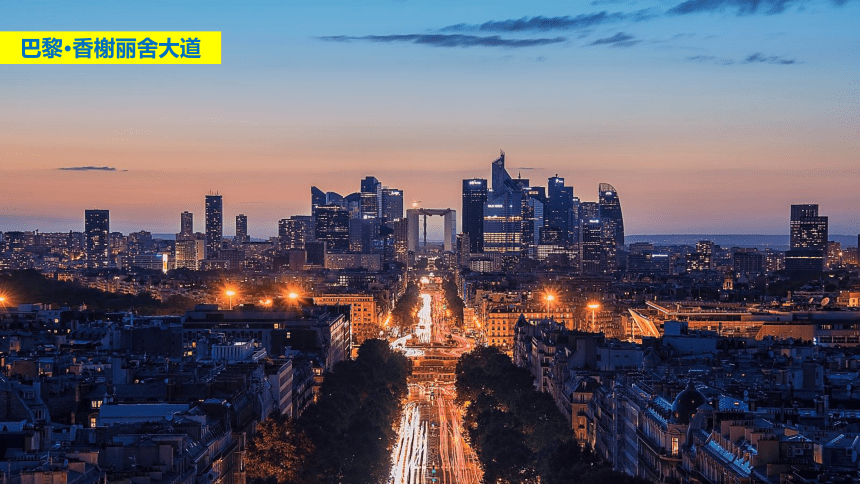

巴黎·香榭丽舍大道

上海

香港·高楼林立

课程标准

通过阅读图像、观看视频或实地考察等,描述城镇与乡村的景观特征及其变化。

描述世界文化的丰富多彩,树立尊重世界文化多样性的意识。

学习目标

1.能够运用图片描述城市景观和乡村景观的差异。

2.能够举例说出聚落形成与自然环境的关系。

3.了解保护世界文化和自然遗产的意义,树立保护世界文化和自然遗产的意识。

聚落与环境

观察图片,结合自身感受,说说乡村聚落、城市聚落的特点及其景观差异。

建筑以平房为主、相对分散、

人口密度小

以高楼为主、相对密集、

人口密度大

观察:城市聚落和乡村聚落房屋建筑有何差异?

观察:城市聚落和乡村聚落道路交通有何差异?

乡村道路窄而少、交通落后

城市道路宽而多、交通发达

牧村—放牧

渔村—捕鱼

林场—伐木

农村—耕作

乡 村

聚 落

商业

工业

科研

金融

城 市聚 落

城市和乡村的差异

聚落 建筑特点 道路交通 人口 生产方式

城市聚落

乡村聚落

高大密集

低矮分散

道路多而宽

道路少而窄

人多、集中

人少、分散

工商业为主

农业为主

以下图中的聚落为例,分析其形成和发展的自然条件和社会经济条件。

水源充足

土壤肥沃

交通便利

自然资源丰富

地形平坦

聚落的形成

聚落形成与环境密切相关。一般来讲,在地形、气候、资源等自然条件优越的地方比较容易形成聚落。

其他如:气候适宜、政策支持等……

①②③三个乡村聚落中,哪个更有可能演变为城市?为什么?

1.地形平坦开阔,为城市规模的发展提供广阔的空间;

2.河流交汇处,水源充足,水运条件交通便利;

1

3

2

聚落的分布特点:

在一些河流中下游平原地区或河口、沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集;

在高山、荒漠地区,则少有或没有聚落。

在一些平原地区,聚落规模较大,呈团块状,人口众多,房屋密集。

在山区,有的聚落沿山麓、谷地、河流延伸成条带状;

聚落的形态

民居与自然环境的关系

一些特色民居往往能反映出一个地区聚落与自然环境的关系。分析以下民居与当地自然环境的关系。

西亚地区分布着热带沙漠气候,民居具有墙厚、窗小的特点,可以隔热、防风沙。

民居与自然环境的关系

东南亚的民居建筑特点(高脚屋)

东南亚气候湿热,高脚屋有利于通风散热,避免蛇虫侵袭。

易于拆卸迁徙

采用牛皮或羊皮缝制,

就地取材

圆形结构抵御风暴袭击,包顶不积雪、不积雨水

内蒙古草原民居特点(蒙古包)

内蒙古牧民逐水草而居,内蒙古高原冬季寒冷,风大。

民居与自然环境的关系

窑洞冬暖夏凉

缺乏木材,节省建房材料

黄土土层深厚,直立性好,不易塌陷,就地取材

黄土高原民居特点(窑洞)

黄土高原气候较干旱,森林较少,黄土土层深厚,垂直节理发育,直立性好,不易塌陷。

民居与自然环境的关系

寒带地区民居特点(冰屋)

民居与自然环境的关系

气候寒冷,冰雪广布

因纽特人冰屋:低矮,无窗户。

当地气候寒冷,就地取材,防风避寒

聚落与世界文化遗产

聚落与当地自然环境融为一体,从不同角度记录了当时的历史、政治、文化、民俗等信息,是我们了解当时人们生活情况的一部活的“百科全书”。

为了更好地保护和挽救这些人类的无价之宝,联合国教科文组织于1972年通过了《保护世界文化与自然遗产公约》。

世界文化遗产

联合国教科文组织于1972年11月16日在第十七次大会上正式通过了《保护世界文化和自然遗产公约》,其目的是为了保护世界文化和自然遗产,被列入《世界遗产名录》的地方能够得到世界的关注与保护,提高知名度并能产生可观的经济效益和社会效益,各国都积极申报“世界遗产”。

威尼斯是全世界独一无二的最浪漫的城市,建在120个岛上,全市靠400座石桥沟通,其建筑、绘画、雕塑、歌剧等在世界有着极其重要的地位和影响。“因水而生,因水而美,因水而兴”。

意大利·威尼斯 1987年被列入《世界遗产名录》

云南丽江古城 1997年列入世界文化遗产名录

丽江古城是一座具有较高综合价值和整体价值的历史文化名城,集中体现了地方历史文化和民族风俗风情,体现了当时社会进步的本质特征。它的存在为人类城市建设史的研究、人类民族发展史的研究提供了宝贵资料。

皖南古村落 2000年列入世界文化遗产名录

宏村,位于安徽省黄山西南麓,始建于南宋绍兴年间,宏村的古建筑为徽式建筑,粉墙青瓦分列规整,檐角起垫飞翘,整个村落选址强调天人合一、尊重自然。

由于自然社会的原因,一些特色鲜明的聚落正在逐渐减少。

在城市发展过程中,有些有文化特色的传统民居被一些高楼大厦所代替。

正在被拆除的北京四合院

武当山遇真宫发生“1·19”火灾

丽江是我国云南西北部一座历史悠久的少数民族城市,1997年丽江古城被评为世界文化遗产。世界遗产委员会为丽江写下了这样的评语:“古城丽江把经济和战略重地与崎岖的地势巧妙地融合在一起,真实、完美地保存和再现了古朴的风貌。古城的建筑历经无数朝代的洗礼,饱经沧桑,它融汇了各个民族的文化特色而声名远扬。丽江还拥有古老的供水系统,这一系统纵横交错、精巧独特,至今仍在有效地发挥着作用。”

丽江完美的保存了少数民族民居建筑,再现了古朴的风貌;融汇了各个民族的文化;完整的水系和优美的自然风光,是人与自然和谐共处的典范。

保护世界文化遗产的意义

近年来,丽江旅游业发展很快,在给当地带来经济繁荣的同时,也带来了一些问题。古城原有的宁静与古朴被打破,当地传统的民族文化和特有的生活习俗受到冲击,自然环境受到一定程度干扰。2007年丽江古城因原住民流失、过度商业化而遭到世界遗产委员会的批评。

丽江游客爆满

丽江过度商业化

过度开发、过度商业化,水源遭到污染,原有民族文化和生活习俗受到影响和破坏等。

保护世界文化遗产的意义

如果你去丽江旅游,作为一名旅游者,你能为保护丽江古城做些什么呢?

尊重当地的风俗习惯、不乱扔垃圾、不污染水源、不大声喧哗、不攀折花木、不在文物古迹上乱刻乱画。

保护世界文化遗产的意义

1.下列有关聚落的说法错误的一项是( )

A.一般来讲,在地形、气候、资源等自然条件优越的地方比较容易形成聚落

B.聚落在平原地区呈条带状,沿着河流、山麓、谷地等呈团块状

C.居住在乡村的人们一般从事耕作、放牧、捕鱼等生产活动

D.居住在城市里的人们一般从事工业、服务业等工作。

2.聚落的形成与地形、气候、资源、交通等条件关系密切。下列有利于聚落形成的是( )

①地表崎岖②土壤肥沃③交通闭塞④水源充足

A.①② B.②③ C.②④ D.①③

B

C

随堂检测

3.聚落的形成和发展,不但受自然地理因素的影响,还受社会经济因素的影响,在这两大因素共同影响下,有的聚落在成长,有的聚落在衰落。读图回答,图中聚落中,最有可能发展成为城市的是( )

A.甲、乙 B.丙、丁 C.丁、戊 D.乙、丁

D

随堂检测

4.不同的建筑形式与当地的自然环境密切相关。如图是某地民居的景观图,该民居所具有的特点与作用对应正确的是( )

A.墙体厚——为了冬季保温

B.屋顶坡度大——冬季降雪多,抗积雪

C.墙体高——防潮,通风散热

D.白色墙体——淡雅清爽宜人,吸收阳光

C

随堂检测

6.下列人类活动有利于保护文化遗产的是( )

A.在古长城上刻写“某某于某时到此一游”

B.长城风景区提倡登山游客自捡垃圾

C.武夷山风景区内修建高大的现代建筑物

D.商贩在陶渊明故居设置饮食、烧烤摊点

B

5.“雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜。妇姑相唤浴蚕去,闲看中庭栀子花。”浴蚕:古时候将蚕种浸在盐水中,用来选出优良的蚕种。歌词中表现的聚落类型及判断理由是( )

A.乡村,这里有板桥 B.乡村,这里以农业生产为主

C.城市,这里有道路. D.城市,这里以工业生产为主

B

随堂检测

碉房是藏族传统民居,大多依山坡而建,背风向阳,墙壁用石头垒砌,墙体厚,窗口很小。读青海省碉房景观图(下图),完成下面小题。

7.传统碉房墙体厚、窗口小的主要目的是( )

A.阻挡沙暴 B.稳固墙体

C.防风避寒 D.防止雨水

8.影响图示碉房分布形态的主要自然因素是( )

A.水源 B.气温 C.降水 D.地形

C

D

随堂检测

位于陕西省韩城市西庄镇的党家村古建筑群,地处南北为塬、东西走向呈“宝葫芦”状的狭长沟谷之中,依塬傍水,避风向阳,距今已有近700年的历史。读党家村古建筑群示意图,完成下面小题。

9.从材料可得出,影响党家村古建筑群

分布的主要因素有( )

①地形 ②河流 ③矿产资源 ④交通

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

10.为保护古建筑群,做法合理的是( )

A.保留原貌,任其发展 B.扩容改造,大量仿建

C.全部拆除,原样重建 D.日常维护,精心修缮

A

D

随堂检测

谢谢观看

第四章 居民与聚落

第3节 人类的聚居地——聚落

你居住的地方,符合下面图片中哪种?你能描述你居住地方的特点么?

人类居住在不同的地方,有人住在乡村,有人住在城市,我们把人类的这些聚居地——乡村和城市,统称为聚落。

甪直古镇

西江·千户苗寨

巴黎·香榭丽舍大道

上海

香港·高楼林立

课程标准

通过阅读图像、观看视频或实地考察等,描述城镇与乡村的景观特征及其变化。

描述世界文化的丰富多彩,树立尊重世界文化多样性的意识。

学习目标

1.能够运用图片描述城市景观和乡村景观的差异。

2.能够举例说出聚落形成与自然环境的关系。

3.了解保护世界文化和自然遗产的意义,树立保护世界文化和自然遗产的意识。

聚落与环境

观察图片,结合自身感受,说说乡村聚落、城市聚落的特点及其景观差异。

建筑以平房为主、相对分散、

人口密度小

以高楼为主、相对密集、

人口密度大

观察:城市聚落和乡村聚落房屋建筑有何差异?

观察:城市聚落和乡村聚落道路交通有何差异?

乡村道路窄而少、交通落后

城市道路宽而多、交通发达

牧村—放牧

渔村—捕鱼

林场—伐木

农村—耕作

乡 村

聚 落

商业

工业

科研

金融

城 市聚 落

城市和乡村的差异

聚落 建筑特点 道路交通 人口 生产方式

城市聚落

乡村聚落

高大密集

低矮分散

道路多而宽

道路少而窄

人多、集中

人少、分散

工商业为主

农业为主

以下图中的聚落为例,分析其形成和发展的自然条件和社会经济条件。

水源充足

土壤肥沃

交通便利

自然资源丰富

地形平坦

聚落的形成

聚落形成与环境密切相关。一般来讲,在地形、气候、资源等自然条件优越的地方比较容易形成聚落。

其他如:气候适宜、政策支持等……

①②③三个乡村聚落中,哪个更有可能演变为城市?为什么?

1.地形平坦开阔,为城市规模的发展提供广阔的空间;

2.河流交汇处,水源充足,水运条件交通便利;

1

3

2

聚落的分布特点:

在一些河流中下游平原地区或河口、沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集;

在高山、荒漠地区,则少有或没有聚落。

在一些平原地区,聚落规模较大,呈团块状,人口众多,房屋密集。

在山区,有的聚落沿山麓、谷地、河流延伸成条带状;

聚落的形态

民居与自然环境的关系

一些特色民居往往能反映出一个地区聚落与自然环境的关系。分析以下民居与当地自然环境的关系。

西亚地区分布着热带沙漠气候,民居具有墙厚、窗小的特点,可以隔热、防风沙。

民居与自然环境的关系

东南亚的民居建筑特点(高脚屋)

东南亚气候湿热,高脚屋有利于通风散热,避免蛇虫侵袭。

易于拆卸迁徙

采用牛皮或羊皮缝制,

就地取材

圆形结构抵御风暴袭击,包顶不积雪、不积雨水

内蒙古草原民居特点(蒙古包)

内蒙古牧民逐水草而居,内蒙古高原冬季寒冷,风大。

民居与自然环境的关系

窑洞冬暖夏凉

缺乏木材,节省建房材料

黄土土层深厚,直立性好,不易塌陷,就地取材

黄土高原民居特点(窑洞)

黄土高原气候较干旱,森林较少,黄土土层深厚,垂直节理发育,直立性好,不易塌陷。

民居与自然环境的关系

寒带地区民居特点(冰屋)

民居与自然环境的关系

气候寒冷,冰雪广布

因纽特人冰屋:低矮,无窗户。

当地气候寒冷,就地取材,防风避寒

聚落与世界文化遗产

聚落与当地自然环境融为一体,从不同角度记录了当时的历史、政治、文化、民俗等信息,是我们了解当时人们生活情况的一部活的“百科全书”。

为了更好地保护和挽救这些人类的无价之宝,联合国教科文组织于1972年通过了《保护世界文化与自然遗产公约》。

世界文化遗产

联合国教科文组织于1972年11月16日在第十七次大会上正式通过了《保护世界文化和自然遗产公约》,其目的是为了保护世界文化和自然遗产,被列入《世界遗产名录》的地方能够得到世界的关注与保护,提高知名度并能产生可观的经济效益和社会效益,各国都积极申报“世界遗产”。

威尼斯是全世界独一无二的最浪漫的城市,建在120个岛上,全市靠400座石桥沟通,其建筑、绘画、雕塑、歌剧等在世界有着极其重要的地位和影响。“因水而生,因水而美,因水而兴”。

意大利·威尼斯 1987年被列入《世界遗产名录》

云南丽江古城 1997年列入世界文化遗产名录

丽江古城是一座具有较高综合价值和整体价值的历史文化名城,集中体现了地方历史文化和民族风俗风情,体现了当时社会进步的本质特征。它的存在为人类城市建设史的研究、人类民族发展史的研究提供了宝贵资料。

皖南古村落 2000年列入世界文化遗产名录

宏村,位于安徽省黄山西南麓,始建于南宋绍兴年间,宏村的古建筑为徽式建筑,粉墙青瓦分列规整,檐角起垫飞翘,整个村落选址强调天人合一、尊重自然。

由于自然社会的原因,一些特色鲜明的聚落正在逐渐减少。

在城市发展过程中,有些有文化特色的传统民居被一些高楼大厦所代替。

正在被拆除的北京四合院

武当山遇真宫发生“1·19”火灾

丽江是我国云南西北部一座历史悠久的少数民族城市,1997年丽江古城被评为世界文化遗产。世界遗产委员会为丽江写下了这样的评语:“古城丽江把经济和战略重地与崎岖的地势巧妙地融合在一起,真实、完美地保存和再现了古朴的风貌。古城的建筑历经无数朝代的洗礼,饱经沧桑,它融汇了各个民族的文化特色而声名远扬。丽江还拥有古老的供水系统,这一系统纵横交错、精巧独特,至今仍在有效地发挥着作用。”

丽江完美的保存了少数民族民居建筑,再现了古朴的风貌;融汇了各个民族的文化;完整的水系和优美的自然风光,是人与自然和谐共处的典范。

保护世界文化遗产的意义

近年来,丽江旅游业发展很快,在给当地带来经济繁荣的同时,也带来了一些问题。古城原有的宁静与古朴被打破,当地传统的民族文化和特有的生活习俗受到冲击,自然环境受到一定程度干扰。2007年丽江古城因原住民流失、过度商业化而遭到世界遗产委员会的批评。

丽江游客爆满

丽江过度商业化

过度开发、过度商业化,水源遭到污染,原有民族文化和生活习俗受到影响和破坏等。

保护世界文化遗产的意义

如果你去丽江旅游,作为一名旅游者,你能为保护丽江古城做些什么呢?

尊重当地的风俗习惯、不乱扔垃圾、不污染水源、不大声喧哗、不攀折花木、不在文物古迹上乱刻乱画。

保护世界文化遗产的意义

1.下列有关聚落的说法错误的一项是( )

A.一般来讲,在地形、气候、资源等自然条件优越的地方比较容易形成聚落

B.聚落在平原地区呈条带状,沿着河流、山麓、谷地等呈团块状

C.居住在乡村的人们一般从事耕作、放牧、捕鱼等生产活动

D.居住在城市里的人们一般从事工业、服务业等工作。

2.聚落的形成与地形、气候、资源、交通等条件关系密切。下列有利于聚落形成的是( )

①地表崎岖②土壤肥沃③交通闭塞④水源充足

A.①② B.②③ C.②④ D.①③

B

C

随堂检测

3.聚落的形成和发展,不但受自然地理因素的影响,还受社会经济因素的影响,在这两大因素共同影响下,有的聚落在成长,有的聚落在衰落。读图回答,图中聚落中,最有可能发展成为城市的是( )

A.甲、乙 B.丙、丁 C.丁、戊 D.乙、丁

D

随堂检测

4.不同的建筑形式与当地的自然环境密切相关。如图是某地民居的景观图,该民居所具有的特点与作用对应正确的是( )

A.墙体厚——为了冬季保温

B.屋顶坡度大——冬季降雪多,抗积雪

C.墙体高——防潮,通风散热

D.白色墙体——淡雅清爽宜人,吸收阳光

C

随堂检测

6.下列人类活动有利于保护文化遗产的是( )

A.在古长城上刻写“某某于某时到此一游”

B.长城风景区提倡登山游客自捡垃圾

C.武夷山风景区内修建高大的现代建筑物

D.商贩在陶渊明故居设置饮食、烧烤摊点

B

5.“雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜。妇姑相唤浴蚕去,闲看中庭栀子花。”浴蚕:古时候将蚕种浸在盐水中,用来选出优良的蚕种。歌词中表现的聚落类型及判断理由是( )

A.乡村,这里有板桥 B.乡村,这里以农业生产为主

C.城市,这里有道路. D.城市,这里以工业生产为主

B

随堂检测

碉房是藏族传统民居,大多依山坡而建,背风向阳,墙壁用石头垒砌,墙体厚,窗口很小。读青海省碉房景观图(下图),完成下面小题。

7.传统碉房墙体厚、窗口小的主要目的是( )

A.阻挡沙暴 B.稳固墙体

C.防风避寒 D.防止雨水

8.影响图示碉房分布形态的主要自然因素是( )

A.水源 B.气温 C.降水 D.地形

C

D

随堂检测

位于陕西省韩城市西庄镇的党家村古建筑群,地处南北为塬、东西走向呈“宝葫芦”状的狭长沟谷之中,依塬傍水,避风向阳,距今已有近700年的历史。读党家村古建筑群示意图,完成下面小题。

9.从材料可得出,影响党家村古建筑群

分布的主要因素有( )

①地形 ②河流 ③矿产资源 ④交通

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

10.为保护古建筑群,做法合理的是( )

A.保留原貌,任其发展 B.扩容改造,大量仿建

C.全部拆除,原样重建 D.日常维护,精心修缮

A

D

随堂检测

谢谢观看