2.2 化学平衡 习题课课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.2 化学平衡 习题课课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 458.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-01 08:53:29 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

化学平衡习题课

高中化学

学习目标

1.能运用温度、浓度、压强和催化剂等对化学反应速率的影响 规律解释生产、生活、实验室中的实际问题;能认识化学反应 条件的选择和优化,认识化学反应是可以调控的。。

2.能运用化学反应原理多角度、动态地分析化学变化,并解决 综合、陌生的实际问题。

高中化学

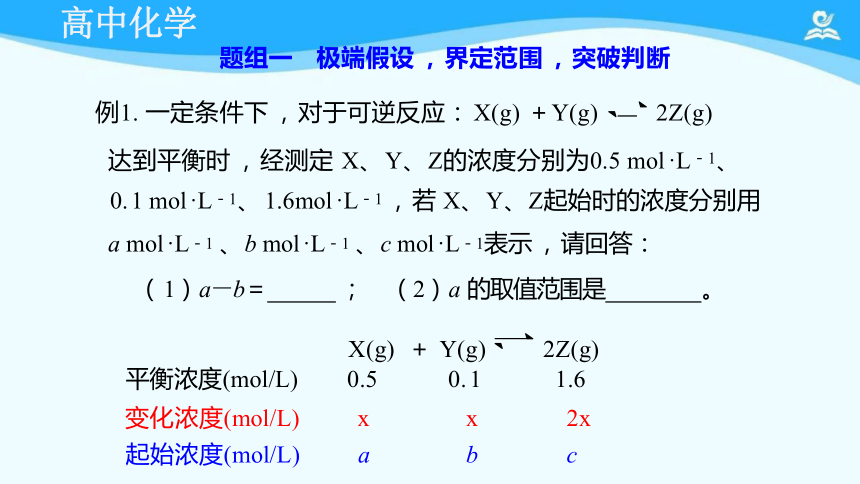

题组一 极端假设 , 界定范围 , 突破判断

例1. 一定条件下 , 对于可逆反应: X(g) +Y(g) 2Z(g)

达到平衡时 , 经测定 X、 Y、 Z的浓度分别为0.5 mol ·L-1、

0. 1 mol ·L-1、 1.6mol ·L-1 , 若 X、 Y、 Z起始时的浓度分别用

a mol ·L-1 、 b mol ·L-1 、 c mol ·L-1表示 , 请回答:

( 1) a-b= ; (2) a 的取值范围是 。

X(g) + Y(g) 2Z(g)

平衡浓度(mol/L) 0.5 0. 1 1.6

变化浓度(mol/L) x x 2x

起始浓度(mol/L) a b c

高中化学

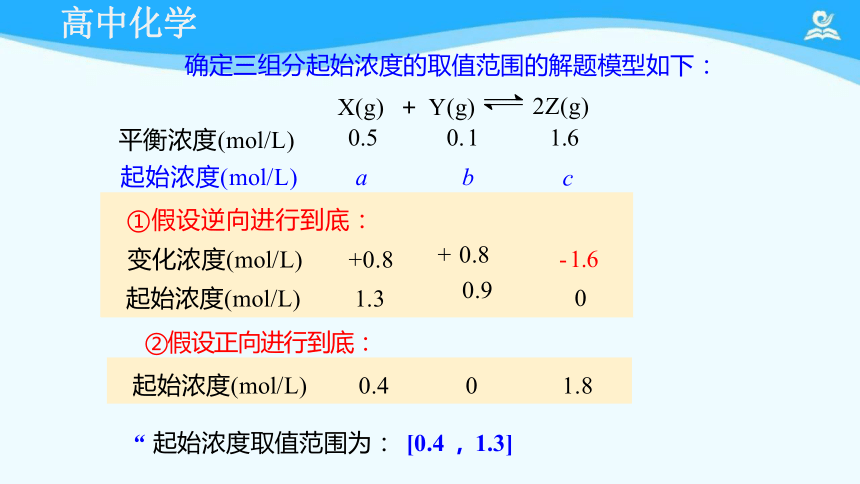

确定三组分起始浓度的取值范围的解题模型如下:

①假设逆向进行到底:

变化浓度(mol/L) +0.8

起始浓度(mol/L) 1.3

起始浓度(mol/L) 0.4 0 1.8

X(g) + Y(g)

0.5 0. 1

a b

平衡浓度(mol/L)

起始浓度(mol/L)

“ 起始浓度取值范围为: [0.4 , 1.3]

②假设正向进行到底:

2Z(g)

1.6

c

+ 0.8

0.9

- 1.6

0

高中化学

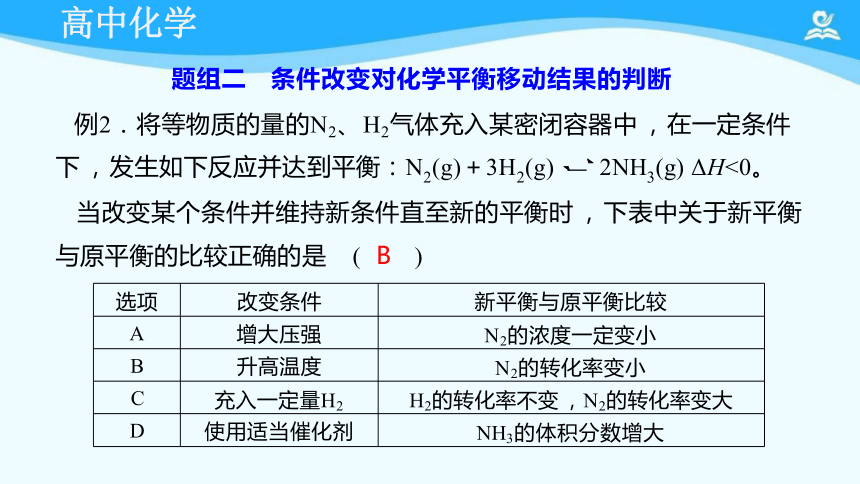

题组二 条件改变对化学平衡移动结果的判断

例2.将等物质的量的N2、 H2气体充入某密闭容器中 , 在一定条件

下 , 发生如下反应并达到平衡:N2(g)+3H2(g) 2NH3(g) ΔH<0。

当改变某个条件并维持新条件直至新的平衡时 , 下表中关于新平衡

与原平衡的比较正确的是 ( B )

选项 改变条件

新平衡与原平衡比较

A 增大压强

N2的浓度一定变小

B 升高温度

N2的转化率变小

C 充入一定量H2

H2的转化率不变 ,N2的转化率变大

D 使用适当催化剂

NH3的体积分数增大

高中化学

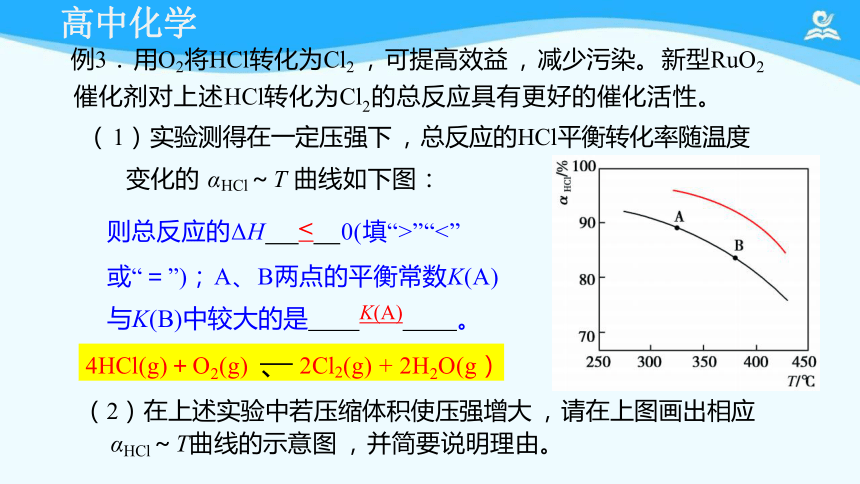

例3. 用O2将HCl转化为Cl2 , 可提高效益 , 减少污染。 新型RuO2

催化剂对上述HCl转化为Cl2的总反应具有更好的催化活性。

( 1) 实验测得在一定压强下 , 总反应的HCl平衡转化率随温度

变化的 αHCl~T 曲线如下图:

则总反应的ΔH < 0(填“>”“<”

或“=”); A、 B两点的平衡常数K(A)

与K(B)中较大的是 K(A) 。

(2) 在上述实验中若压缩体积使压强增大 , 请在上图画出相应 αHCl~T曲线的示意图 , 并简要说明理由。

4HCl(g)+O2(g) 、 2Cl2(g) + 2H2O(g)

高中化学

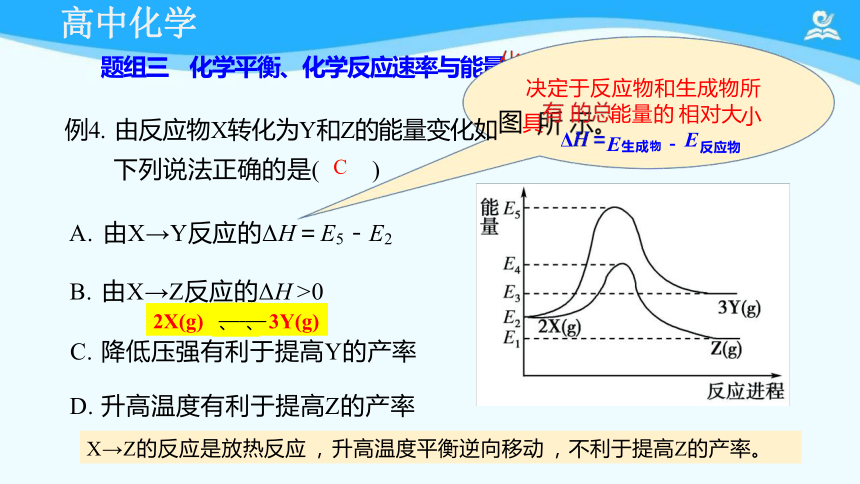

题组三 化学平衡、化学反应速率与能量 学化反综应合中 量变化

下列说法正确的是( C )

A. 由X→Y反应的ΔH=E5-E2

B. 由X→Z反应的ΔH >0

C. 降低压强有利于提高Y的产率

D. 升高温度有利于提高Z的产率

决定于反应物和生成物所

例4. 由反应物X转化为Y和Z的能量变化如图具 Δ 小

反应物

对大

E

相

物-

的

E生成

能量

X→Z的反应是放热反应 , 升高温度平衡逆向移动 ,不利于提高Z的产率。

2X(g) 、 、 3Y(g)

A. 该反应进行到M点放出的热量大于进行

题组三 化学平衡、 化学反应速率与能量变化综合试题

例5 .在恒容密闭容器中通入X并发生反应: 2X(g) Y(g),

温度T1、 T2下 X 的物质的量浓度c(X)随时间 t 变化的曲线如图所示,

下列叙述正确的是( )

比|斜率|

到W点放出的热量

B. T2下 ,在0~t1时间内 , υ(Y) =

mol ·L- 1 ·min- 1

C. M点的正反应速率v(正)大于N点的逆反应速率υ(逆)

速率快→T1高

温度高 ,反应物浓度大

→不利于平衡正动

→反应放热

D. M点时再加入一定量X , 平衡后X的转化率减小

高中化学

高中化学

题组三 化学平衡、 化学反应速率与能量变化综合试题

例5.在恒容密闭容器中通入X并发生反应 :2X(g) 、 Y(g) , ΔH<0

温度T1、 T2下 X 的物质的量浓度c(X)随时间 t变化的曲线如图所示,

下列叙述正确的是( )

A. 该反应进行到M点放出的热量大于进行

到W点放出的热量

B. T2下 ,在0~t1时间内 , υ(Y) =

mol ·L- 1 ·min- 1

C. M点的正反应速率υ(正)大于N点的逆反应速率υ(逆)

D. M点时再加入一定量X , 平衡后X的转化率减小

高

0

比较M点正反应速率和N点逆反应速率

比较M点逆反应速率和N点逆反应速率

M点(温度高/X浓度小) 和 N点(温度低/X浓度大)

M点(温度高/Y浓度大) 和 N点(温度低/Y浓度小)

高中化学

2X(g) 、 Y(g)

C. M点的正反应速率υ(正)大于N点的逆反应速率υ(逆)

高中化学

题组三 化学平衡、 化学反应速率与能量变化综合试题

例5 .在恒容密闭容器中通入X并发生反应: 2X(g) Y(g) , ΔH<0

温度T1、 T2下 X 的物质的量浓度c(X)随时间 t 变化的曲线如图所示,

放出的热量大于进行

到W点放出的热量

内 ,υ(Y) =

C. M点的正反应速率υ(正)大于N点的逆反应速率υ(逆)

D. M点时再加入一定量X , 平衡后X的转化率减小

2X(g) Y(g)

下列叙述正确的是( )

2X(g) Y(g)

高

高中化学

例6. 在一个体积为2 L的真空密闭容器中加入0.5 mol CaCO3,

发生反应: CaCO3(s) 、 CaO(s)+CO2(g)

测得c(CO2)随温度的变化关系如下图所示 , 图中A表示CO2的平衡浓度与温度

的关系曲线 , B表示不同温度下反应经过相同时间时CO2的物质的量浓度的变 化曲线。

( 1) T5 ℃时 , 该反应的平衡常数数值为 0.2 。

(2)结合右图说明平衡常数K与温度的变化关系。

(3)说明随温度的升高 , 曲线B向曲线A逼近的原因。

随着温度升高 ,反应速率加快 , 达到平衡所需要的时间变短 , 逐渐衡

高中化学

在一个体积为2 L的真空密闭容器中加入0.5 mol CaCO3 , 发生反应:

CaCO3(s) 、 CaO(s)+CO2(g)

(4)如果该反应的平衡常数K值变大,

该反应 bc (选填字母)。

a. 一定向逆反应方向移动

b. 在平衡移动时正反应速率先增大后减小

c. 一定向正反应方向移动

(5)保持温度、 体积不变 , 充入CO2气体 ,则CaCO3的质量 增大 , CaO的

质量 减小 , CO2的浓度 不变 (填 “增大” “减小”或 “不变”)。

高中化学

题组四 化学反应原理在科研和生产中的应用

例7. 利用“化学蒸气转移法”制备TaS2 晶体 ,发生如下反应:

TaS2(s)+2I2(g) 、 、TaI4(g)+S2(g) ΔH>0 ( I) ①TaS2+2I2 =TaI4+S2

如图所示 ,反应(Ⅰ)在石英真空管中进行 ,先在温度为T2的一端放入未提纯的

TaS2粉末和少量I2(g) , 一段时间后 ,在温度为T1的一端得到了纯净TaS2 晶体。

②TaI4+S2 =TaS2+2I2

则温度T1___ ___T2(填“>”“<”或“=”)。

上述反应体系中循环使用的物质是 I2 。

该反应

1.3×104

在1.3×10

时生产成

ΔH < 0(

产条件控制

kPa左右,

4 kPa下 , C 本增加 , 得

填 “>”或 “<”)。

选择此压强的

O的转化率已较高 , 再增大压强CO转化率提高不大,

不偿失 。

同

高中化学

例8. CO可用于合成甲醇 ,反应方程式为CO(g)+2H2(g) 、 CH3OH(g)。

CO在不同温度下的平衡转化率与压强的关系如图所示。

释了反应进行

在 5题0℃, 个是

件的选择应该

两个角度诠

一个是快慢 工业反应条 入手 , 使生 兼顾设备、 通过及时分 用 , 实现效

产产品 “又快

。成本等问题。

离出产品甲醇,

益最大化。

速(1率)

的(2两)

转化

从这

又多

本例

原料

和平衡从

个实方际面生,

率问题。

两个方面

”理,由同是时

中还可以

再循环利

丁烯是一种重要的化工原料 , 可由丁烷催化脱氢制备。

( 1)正丁烷(C4H10)脱氢制1-丁烯(C4H8)的热化学方程式如下:

C4H10(g) = C4H8(g)+H2(g) ΔH=+123 kJ ·mol- 1

图(a)是平衡转化率与反应温度及压强的关系图 , x 小于 0. 1 (填 “大于”或 “小于” );

欲使丁烯的平衡产率提高 ,应采取的措施是 AD (填标号)。

A. 升高温度 B. 降低温度 C. 增大压强 D. 降低压强

高中化学

自主练习

高中化学C4H10(g) = C4H8(g)+H2(g) ΔH=+123 kJ ·mol-1

(2) 丁烷和氢气的混合气体以一定流速通过填充有催化剂的反应器(氢气的作用

是活化催化剂) , 出口气中含有丁烯、 丁烷、 氢气等。 图(b)为丁烯产率与进料气中 n(氢气)/n(丁烷)的关系。 图中曲线呈现先升高后降低的变化趋势 , 其降低的原因 是 氢气是。产物之一 , 随着n(氢气)/n(丁烷)增大 , 逆反应速率增大

(3) 图(c)为反应产率和反应温度的关系曲线 , 副产物主要是高温裂解生成的短

碳链烃类化合物。

丁烯产率在590 ℃之前随温度升高

而增大的原因可能是 温度 高反应速率加快

;

590 ℃之后 , 丁烯产率快速降低的

主要原因可能是 丁烯高。温裂解生成短链烃类

升高温度有利于反应向吸热方向进行

感谢同学们收看!

高中化学

化学平衡习题课

高中化学

学习目标

1.能运用温度、浓度、压强和催化剂等对化学反应速率的影响 规律解释生产、生活、实验室中的实际问题;能认识化学反应 条件的选择和优化,认识化学反应是可以调控的。。

2.能运用化学反应原理多角度、动态地分析化学变化,并解决 综合、陌生的实际问题。

高中化学

题组一 极端假设 , 界定范围 , 突破判断

例1. 一定条件下 , 对于可逆反应: X(g) +Y(g) 2Z(g)

达到平衡时 , 经测定 X、 Y、 Z的浓度分别为0.5 mol ·L-1、

0. 1 mol ·L-1、 1.6mol ·L-1 , 若 X、 Y、 Z起始时的浓度分别用

a mol ·L-1 、 b mol ·L-1 、 c mol ·L-1表示 , 请回答:

( 1) a-b= ; (2) a 的取值范围是 。

X(g) + Y(g) 2Z(g)

平衡浓度(mol/L) 0.5 0. 1 1.6

变化浓度(mol/L) x x 2x

起始浓度(mol/L) a b c

高中化学

确定三组分起始浓度的取值范围的解题模型如下:

①假设逆向进行到底:

变化浓度(mol/L) +0.8

起始浓度(mol/L) 1.3

起始浓度(mol/L) 0.4 0 1.8

X(g) + Y(g)

0.5 0. 1

a b

平衡浓度(mol/L)

起始浓度(mol/L)

“ 起始浓度取值范围为: [0.4 , 1.3]

②假设正向进行到底:

2Z(g)

1.6

c

+ 0.8

0.9

- 1.6

0

高中化学

题组二 条件改变对化学平衡移动结果的判断

例2.将等物质的量的N2、 H2气体充入某密闭容器中 , 在一定条件

下 , 发生如下反应并达到平衡:N2(g)+3H2(g) 2NH3(g) ΔH<0。

当改变某个条件并维持新条件直至新的平衡时 , 下表中关于新平衡

与原平衡的比较正确的是 ( B )

选项 改变条件

新平衡与原平衡比较

A 增大压强

N2的浓度一定变小

B 升高温度

N2的转化率变小

C 充入一定量H2

H2的转化率不变 ,N2的转化率变大

D 使用适当催化剂

NH3的体积分数增大

高中化学

例3. 用O2将HCl转化为Cl2 , 可提高效益 , 减少污染。 新型RuO2

催化剂对上述HCl转化为Cl2的总反应具有更好的催化活性。

( 1) 实验测得在一定压强下 , 总反应的HCl平衡转化率随温度

变化的 αHCl~T 曲线如下图:

则总反应的ΔH < 0(填“>”“<”

或“=”); A、 B两点的平衡常数K(A)

与K(B)中较大的是 K(A) 。

(2) 在上述实验中若压缩体积使压强增大 , 请在上图画出相应 αHCl~T曲线的示意图 , 并简要说明理由。

4HCl(g)+O2(g) 、 2Cl2(g) + 2H2O(g)

高中化学

题组三 化学平衡、化学反应速率与能量 学化反综应合中 量变化

下列说法正确的是( C )

A. 由X→Y反应的ΔH=E5-E2

B. 由X→Z反应的ΔH >0

C. 降低压强有利于提高Y的产率

D. 升高温度有利于提高Z的产率

决定于反应物和生成物所

例4. 由反应物X转化为Y和Z的能量变化如图具 Δ 小

反应物

对大

E

相

物-

的

E生成

能量

X→Z的反应是放热反应 , 升高温度平衡逆向移动 ,不利于提高Z的产率。

2X(g) 、 、 3Y(g)

A. 该反应进行到M点放出的热量大于进行

题组三 化学平衡、 化学反应速率与能量变化综合试题

例5 .在恒容密闭容器中通入X并发生反应: 2X(g) Y(g),

温度T1、 T2下 X 的物质的量浓度c(X)随时间 t 变化的曲线如图所示,

下列叙述正确的是( )

比|斜率|

到W点放出的热量

B. T2下 ,在0~t1时间内 , υ(Y) =

mol ·L- 1 ·min- 1

C. M点的正反应速率v(正)大于N点的逆反应速率υ(逆)

速率快→T1高

温度高 ,反应物浓度大

→不利于平衡正动

→反应放热

D. M点时再加入一定量X , 平衡后X的转化率减小

高中化学

高中化学

题组三 化学平衡、 化学反应速率与能量变化综合试题

例5.在恒容密闭容器中通入X并发生反应 :2X(g) 、 Y(g) , ΔH<0

温度T1、 T2下 X 的物质的量浓度c(X)随时间 t变化的曲线如图所示,

下列叙述正确的是( )

A. 该反应进行到M点放出的热量大于进行

到W点放出的热量

B. T2下 ,在0~t1时间内 , υ(Y) =

mol ·L- 1 ·min- 1

C. M点的正反应速率υ(正)大于N点的逆反应速率υ(逆)

D. M点时再加入一定量X , 平衡后X的转化率减小

高

0

比较M点正反应速率和N点逆反应速率

比较M点逆反应速率和N点逆反应速率

M点(温度高/X浓度小) 和 N点(温度低/X浓度大)

M点(温度高/Y浓度大) 和 N点(温度低/Y浓度小)

高中化学

2X(g) 、 Y(g)

C. M点的正反应速率υ(正)大于N点的逆反应速率υ(逆)

高中化学

题组三 化学平衡、 化学反应速率与能量变化综合试题

例5 .在恒容密闭容器中通入X并发生反应: 2X(g) Y(g) , ΔH<0

温度T1、 T2下 X 的物质的量浓度c(X)随时间 t 变化的曲线如图所示,

放出的热量大于进行

到W点放出的热量

内 ,υ(Y) =

C. M点的正反应速率υ(正)大于N点的逆反应速率υ(逆)

D. M点时再加入一定量X , 平衡后X的转化率减小

2X(g) Y(g)

下列叙述正确的是( )

2X(g) Y(g)

高

高中化学

例6. 在一个体积为2 L的真空密闭容器中加入0.5 mol CaCO3,

发生反应: CaCO3(s) 、 CaO(s)+CO2(g)

测得c(CO2)随温度的变化关系如下图所示 , 图中A表示CO2的平衡浓度与温度

的关系曲线 , B表示不同温度下反应经过相同时间时CO2的物质的量浓度的变 化曲线。

( 1) T5 ℃时 , 该反应的平衡常数数值为 0.2 。

(2)结合右图说明平衡常数K与温度的变化关系。

(3)说明随温度的升高 , 曲线B向曲线A逼近的原因。

随着温度升高 ,反应速率加快 , 达到平衡所需要的时间变短 , 逐渐衡

高中化学

在一个体积为2 L的真空密闭容器中加入0.5 mol CaCO3 , 发生反应:

CaCO3(s) 、 CaO(s)+CO2(g)

(4)如果该反应的平衡常数K值变大,

该反应 bc (选填字母)。

a. 一定向逆反应方向移动

b. 在平衡移动时正反应速率先增大后减小

c. 一定向正反应方向移动

(5)保持温度、 体积不变 , 充入CO2气体 ,则CaCO3的质量 增大 , CaO的

质量 减小 , CO2的浓度 不变 (填 “增大” “减小”或 “不变”)。

高中化学

题组四 化学反应原理在科研和生产中的应用

例7. 利用“化学蒸气转移法”制备TaS2 晶体 ,发生如下反应:

TaS2(s)+2I2(g) 、 、TaI4(g)+S2(g) ΔH>0 ( I) ①TaS2+2I2 =TaI4+S2

如图所示 ,反应(Ⅰ)在石英真空管中进行 ,先在温度为T2的一端放入未提纯的

TaS2粉末和少量I2(g) , 一段时间后 ,在温度为T1的一端得到了纯净TaS2 晶体。

②TaI4+S2 =TaS2+2I2

则温度T1___ ___T2(填“>”“<”或“=”)。

上述反应体系中循环使用的物质是 I2 。

该反应

1.3×104

在1.3×10

时生产成

ΔH < 0(

产条件控制

kPa左右,

4 kPa下 , C 本增加 , 得

填 “>”或 “<”)。

选择此压强的

O的转化率已较高 , 再增大压强CO转化率提高不大,

不偿失 。

同

高中化学

例8. CO可用于合成甲醇 ,反应方程式为CO(g)+2H2(g) 、 CH3OH(g)。

CO在不同温度下的平衡转化率与压强的关系如图所示。

释了反应进行

在 5题0℃, 个是

件的选择应该

两个角度诠

一个是快慢 工业反应条 入手 , 使生 兼顾设备、 通过及时分 用 , 实现效

产产品 “又快

。成本等问题。

离出产品甲醇,

益最大化。

速(1率)

的(2两)

转化

从这

又多

本例

原料

和平衡从

个实方际面生,

率问题。

两个方面

”理,由同是时

中还可以

再循环利

丁烯是一种重要的化工原料 , 可由丁烷催化脱氢制备。

( 1)正丁烷(C4H10)脱氢制1-丁烯(C4H8)的热化学方程式如下:

C4H10(g) = C4H8(g)+H2(g) ΔH=+123 kJ ·mol- 1

图(a)是平衡转化率与反应温度及压强的关系图 , x 小于 0. 1 (填 “大于”或 “小于” );

欲使丁烯的平衡产率提高 ,应采取的措施是 AD (填标号)。

A. 升高温度 B. 降低温度 C. 增大压强 D. 降低压强

高中化学

自主练习

高中化学C4H10(g) = C4H8(g)+H2(g) ΔH=+123 kJ ·mol-1

(2) 丁烷和氢气的混合气体以一定流速通过填充有催化剂的反应器(氢气的作用

是活化催化剂) , 出口气中含有丁烯、 丁烷、 氢气等。 图(b)为丁烯产率与进料气中 n(氢气)/n(丁烷)的关系。 图中曲线呈现先升高后降低的变化趋势 , 其降低的原因 是 氢气是。产物之一 , 随着n(氢气)/n(丁烷)增大 , 逆反应速率增大

(3) 图(c)为反应产率和反应温度的关系曲线 , 副产物主要是高温裂解生成的短

碳链烃类化合物。

丁烯产率在590 ℃之前随温度升高

而增大的原因可能是 温度 高反应速率加快

;

590 ℃之后 , 丁烯产率快速降低的

主要原因可能是 丁烯高。温裂解生成短链烃类

升高温度有利于反应向吸热方向进行

感谢同学们收看!

高中化学