鲁教版化学九年级上册 1.1化学真奇妙 课后练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 鲁教版化学九年级上册 1.1化学真奇妙 课后练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 559.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-01 15:58:31 | ||

图片预览

文档简介

1.1 化学真奇妙

一、选择题(共16题)

1.化学推动了社会的进步,使我们的生活绚丽多彩,下列事实中,发生化学变化的是

A.湿衣服晾干 B.用海水晒盐

C.切割大理石作建筑材料 D.蜡烛燃烧

2.安徽历史文化闻名全国,下列艺术品制作过程涉及化学变化的是

A.铸造芜湖铜质鸠兹 B.徽雕

C.马鞍山丝画 D.宣城宣纸

3.我国古代劳动人民的下列劳作中一定涉及化学变化的是( )

A.织布

B.耕田

C.生火

D.灌溉

4.下列变化属于物理变化的是( )

A.汽油燃烧 B.石蜡熔化 C.苹果腐烂 D.糯米酿酒

5.在化学发展史上,发现元素周期律和元素周期表的科学家是( )

A.居里夫人 B.舍勒 C.拉瓦锡 D.门捷列夫

6.下列过程中发生化学变化的是

A.蜡烛燃烧 B.汽油挥发 C.衣服晾干 D.瓷碗破碎

7.日常生活中的下列变化,与其他三种变化有着本质区别的是( )

A.衣服晾干 B.食物霉变 C.电灯发光 D.轮胎爆裂

8.下列有关我国古代技术应用中,其工作原理不涉及化学反应的是

A.火药使用 B.粮食酿酒 C.转轮排字 D.铁的冶炼

A.A B.B C.C D.D

9.化学改变世界的途径是使物质发生化学变化。下列变化中,主要发生物理变化的是

A.铁锅生锈 B.水分蒸发 C.烟花燃放 D.粮食酿酒

10.下列变化中,属于化学变化的是

A.用自来水制蒸馏水 B.用木材制桌椅 C.用液态空气制氧气 D.牛奶变酸

11.下列变化属于化学变化的是( )

A.石蜡熔化

B.酒精挥发

C.动物呼吸

D.胆矾研碎

12.下列各组生活现象中,前者为物理变化,后者属于化学变化的一组是

A.蜡烛燃烧、钢铁生锈 B.电灯发光、汽车爆胎

C.酒精挥发、水果腐烂 D.玻璃破碎、雪糕熔化

13.硫在氧气中燃烧是化学变化,判断的依据是

A.硫磺逐渐消失 B.产生有刺激性气味的气体

C.产生蓝紫色的火焰 D.产生大量的热

14.下列物质的用途与其化学性质有关的是

A.活性炭吸附有色气体 B.氢气用做燃料

C.液态氮做制冷剂 D.用钨丝制作白炽灯丝

15.下列没有发生化学变化的是

A. 雕像受酸雨腐蚀 B. 铜插入硝酸银溶液后

C. 镁条燃烧 D. 水流过沙砾池

16.日常生产生活中接触到的下列变化,其中属于化学变化的是

A.石油分馏 B.用活性炭净化水

C.灯泡通电发光 D.牛奶变酸

二、综合题(共8题)

17.元素周期表是由俄国科学家_______制作的。

18.写出下列粒子的符号。

氢原子______,氧原子______,氢分子______,氧分子______,水分子______。

19.我国古代的化学工艺已有相当的成就,如____________、___________、___________、______________都是举世闻名的。

20.自起2008年我市市民逐步使用的燃料主要是天然气。天然气的主要成分是甲烷(CH4),它看起来与空气很像,密度比空气小,极难溶于水,具有可燃性。小舒点燃天然气,观察到发出蓝色火焰,在火焰上方罩一个干冷的烧杯,烧杯内壁有水雾生成;将烧杯倒过来,迅速倒入适量澄清石灰水,振荡,石灰水变浑浊。根据以上信息回答问题:

(1)甲烷的物理性质____________;

(2)甲烷的化学性质__________;

(3)甲烷燃烧的化学方程式________。

21.许多物质燃烧都伴随发光放热的现象,王刚同学认为有发光放热现象的变化不定是化学变化,王刚和小组的同学对此展开了探究:

(1)【知识回顾】化学变化的本质是________。

(2)【提出问题】有发光放热现象的变化都是化学变化吗

【猜想与假设】猜想1、都是化学变化;猜想2:不一定都是化学变化

【实验与分析】同学们设计了下列实验来验证自己的猜想:

将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧火焰上,观察到:烧杯内壁出现________:手摸烧杯壁有________。

(3)将烧杯迅速倒置,向其中加入少量澄清石灰水,振荡。观察到________。

分析:蜡烛燃烧产生的新物质是________。

(4)观察白炽灯(灯丝为钨丝)

通电前 通电中 通电后

灯丝为银白色固体 发出白光,手摸灯泡有________感觉 灯丝为银白色固体

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯泡通电发光、放热属于________

【实验结论】猜想________(填“1”或“2”)正确.

22.许多物质燃烧都伴随着发光放热的现象,王刚同学认为有发光放热现象的变化不一定是化学变化,兴趣小组的同学对此展开了探究。

【提出问题】有发光放热现象的变化都是化学变化吗?

【猜想与假设】猜想一:都是化学变化;猜想二:不一定都是化学变化。

【收集证据】同学们设计了下列实验来验证自己的猜想。

(1)将干冷的烧杯罩在蜡烛火焰上方,观察到:

a.烧杯内壁上出现______;

b.手摸烧杯外壁有______的感觉;

c.蜡烛火焰逐渐变小至熄灭。

(2)将烧杯迅速倒置,向其中加入少量澄清石灰水,振荡,观察到______。

分析:蜡烛燃烧产生的新物质是______,蜡烛燃烧为______变化。

(3)观察白炽灯(灯丝为钨丝)。

通电前 通电中 通电后

灯丝为银白色固体 发出白光,手摸灯泡感觉发烫 灯丝为银白色固体

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯泡通电发光、放热属于______变化。

【结论】猜想______(填“一”或“二”)正确。

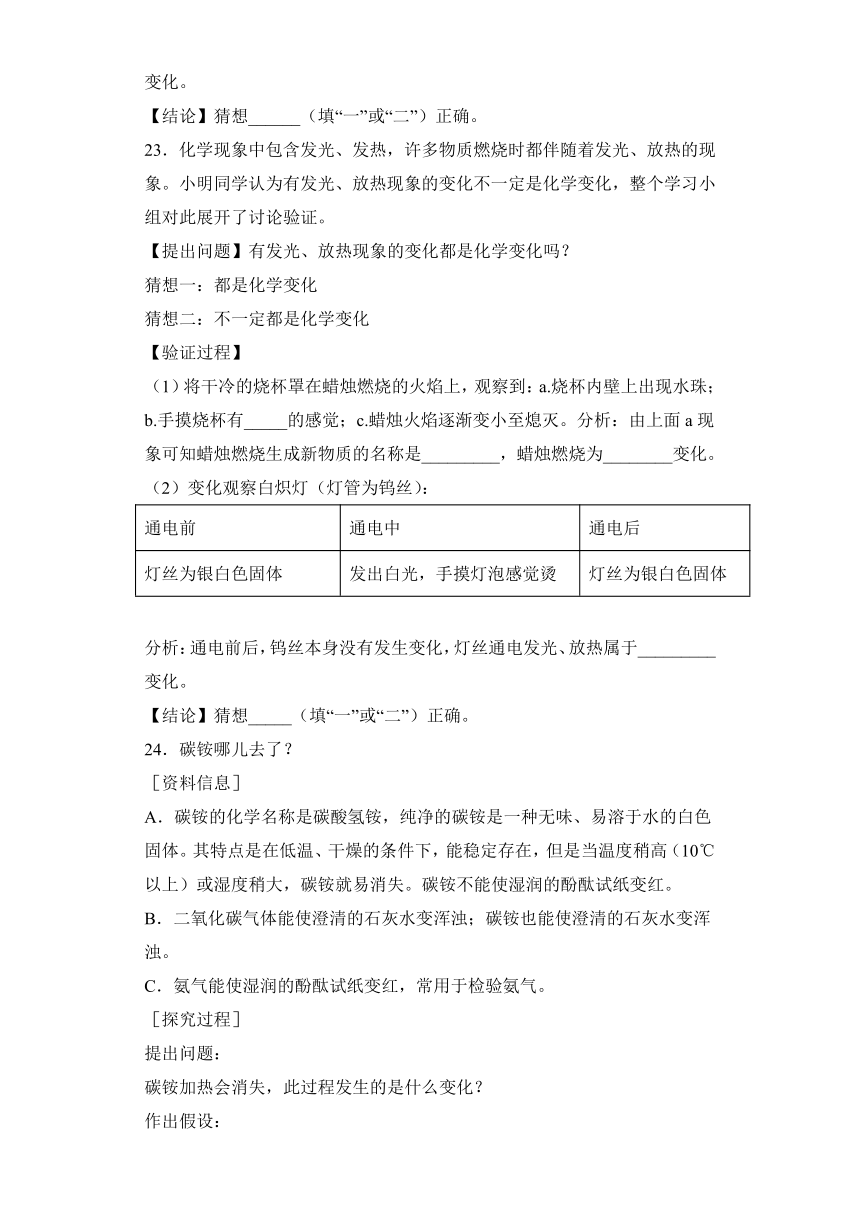

23.化学现象中包含发光、发热,许多物质燃烧时都伴随着发光、放热的现象。小明同学认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,整个学习小组对此展开了讨论验证。

【提出问题】有发光、放热现象的变化都是化学变化吗?

猜想一:都是化学变化

猜想二:不一定都是化学变化

【验证过程】

(1)将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,观察到:a.烧杯内壁上出现水珠;b.手摸烧杯有_____的感觉;c.蜡烛火焰逐渐变小至熄灭。分析:由上面a现象可知蜡烛燃烧生成新物质的名称是_________,蜡烛燃烧为________变化。

(2)变化观察白炽灯(灯管为钨丝):

通电前 通电中 通电后

灯丝为银白色固体 发出白光,手摸灯泡感觉烫 灯丝为银白色固体

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯丝通电发光、放热属于_________变化。

【结论】猜想_____(填“一”或“二”)正确。

24.碳铵哪儿去了?

[资料信息]

A.碳铵的化学名称是碳酸氢铵,纯净的碳铵是一种无味、易溶于水的白色固体。其特点是在低温、干燥的条件下,能稳定存在,但是当温度稍高(10℃以上)或湿度稍大,碳铵就易消失。碳铵不能使湿润的酚酞试纸变红。

B.二氧化碳气体能使澄清的石灰水变浑浊;碳铵也能使澄清的石灰水变浑浊。

C.氨气能使湿润的酚酞试纸变红,常用于检验氨气。

[探究过程]

提出问题:

碳铵加热会消失,此过程发生的是什么变化?

作出假设:

(1)①碳铵受热消失,是由于它变成了碳铵蒸气,发生了___________变化。

②碳铵受热消失,是由于它变成了别的物质,发生了___________变化。

收集证据:

(2)完成表格

实验内容和步骤 实验现象 实验结论和解释

将干燥的碳铵在试管中加热 管口有水珠 ①有________生成

将湿润的酚酞试纸放在试管口 酚酞试纸变红 ②有________生成

将碳铵与湿润的酚酞试纸接触 ③___________ ④___________

获得结论:

(3)___________

交流评价:

(4)①仅仅通过碳铵加热时颜色、状态、气味的变化来验证碳铵所发生的变化是物理变化还是化学变化的方案是否严密?___________原因是___________

②能不能根据“产生的气体能使澄清的石灰水变浑浊”这一现象判断碳铵加热属于什么变化?___________,原因___________。

③实验证明,碳铵加热确实有二氧化碳生成,写出碳铵加热的文字表达式:___________

④碳铵是农业上常用的一种化肥,根据本次实验探究,你认为在使用和储存碳铵时应注意什么问题:___________(答一条即可)。

参考答案

1.D

【详解】A.湿衣服晾干将的过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化;

B.海水晒盐过程中没有新物质生成,属于物理变化;

C.切割大理石作建筑材料过程中只是形状发生改变,没有新物质生成,属于物理变化;

D.蜡烛燃烧过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化;

故选D。

2.D

【详解】A.铸造芜湖铜质鸠兹没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

B.徽雕没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

C.马鞍山丝画没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

D.宣城宣纸,宣纸是用树皮和长杆沙田稻草制成的,有新物质生成,属于化学变化,符合题意。

故选D。

3.C

【详解】A. 织布,将线织成布,没有新物质生成,没有涉及化学变化,不符合题意;

B. 耕田,没有新物质生成,没有涉及化学变化,不符合题意;

C. 生火,有新物质二氧化碳等生成,涉及了化学变化,符合题意;

D. 灌溉,没有新物质生成,没有涉及化学变化,不符合题意。故选C。

4.B

【详解】A.汽油燃烧生成水和二氧化碳等物质,是化学变化;

B.石蜡熔化过程中,没有生成新物质,是物理变化;

C.苹果腐烂过程中,生成新物质,是化学变化;

D.糯米酿酒过程中,生成酒精等物质,是化学变化。 故选B。

【点睛】有新物质生成的变化属于化学变化,没有新物质生成的变化属于物理变化,判断化学变化的唯一标准是有新物质生成。

5.D

【详解】俄国化学家门捷列夫,发现了元素周期律和元素周期表,故选D。

6.A

【详解】A.蜡烛燃烧,有二氧化碳、水等新物质生成,属于化学变化;

B.汽油挥发,只是状态的变化,没有新物质生成,属于物理变化;

C.衣服晾干,只是状态的变化,没有新物质生成,属于物理变化;

D.瓷碗破碎,只是形状的变化,没有新物质生成,属于物理变化。

故选A。

7.B

【详解】A.本质原因是衣服中的水分子由液态变为气态,是分子的运动变化,属于物理变化;

B.食物霉变是食物中的营养物质和空气中的氧气或者细菌发生了生物和化学变化,有新物质生成,属于化学变化;

C.电灯发光是灯丝通电发热,从而发光,属于物理变化;

D.轮胎爆炸就是轮胎被内部气体涨破,属于物理变化;

故选B。

【点睛】对于常见化学变化和物理变化的判断是课本上的基础知识,考察较为直接,应注意回归课本。

8.C

【详解】A.火药使用有新物质二氧化硫等生成,是化学变化。

B.粮食酿酒有乙醇等新物质生成,是化学变化。

C.转轮排字没有新物质生成,是物理变化。

D.铁的冶炼有铁等新物质生成,是化学变化。

故选C。

9.B

【详解】A.铁锅生锈后生成了新物质,属于化学变化,选项错误;

B.水分蒸发只是水由液态变为气态,没有生成新物质,属于物理变化,选项正确;

C.烟花燃放时有新物质生成,属于化学变化,选项错误;

D.粮食酿酒是粮食中的糖类转化成酒精的过程,有新物质生成,属于化学变化,选项错误,故选B。

10.D

【详解】A.用自来水制蒸馏水的过程中没有新物质生成,属于物理变化.错误;

B.用木材制桌椅的过程中没有新物质生成,属于物理变化.错误;

C.用液态空气制氧气的过程中没有新物质生成,属于物理变化.错误;

D.牛奶变酸的过程中有新物质生成,属于化学变化.故D符合题意;

故选D

11.C

【详解】A.石蜡熔化过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

B.酒精挥发过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

C.动物呼吸过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化,符合题意;

D.胆矾研碎过程中只是形状发生改变,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意。故选C。

12.C

【详解】试题分析:蜡烛燃烧、钢铁生锈二者都属于化学变化;电灯发光、 汽车爆胎二者都属于物理变化;C.酒精挥发属于物理变化、水果腐烂生成新的物质属于化学变化;玻璃破碎、雪糕熔化都属于物质的状态的改变,没有生成新的物质属于物理变化。故选C.

考点:物质的变化

13.B

【详解】根据生成其他物质的变化叫化学变化,它的本质特征是有其他(新的)物质生成,硫磺在氧气中燃烧是否发生了化学变化的根本依据是生成一种刺激性气味的气体,硫磺逐渐消失、产生蓝紫色的火焰、产生大量的热均是伴随的现象,只能辅助判断,但不是根本依据。

故选B。

14.B

【详解】A.活性炭吸附有色气体是利用活性炭的吸附性,属于物理性质,错误,

B.氢气用做燃料是利用氢气的可燃性,属于化学性质,正确,

C.液态氮做制冷剂是利用液氮汽化吸热,属于物理性质,错误,

D.用钨丝制作白炽灯丝是利用钨丝熔点高,属于物理性质,错误,

故选B。

15.D

【详解】化学变化是指有新物质生成的变化,

A.雕像受酸雨腐蚀,发生化学变化;

B.铜插入硝酸银溶液中能发生置换反应生成新物质,属于化学变化;

C.镁条燃烧有新物质生成,属于化学变化;

D.水流过沙砾池,没有新物质生成,属于物理变化;

故选:D。

16.D

【详解】A.石油的分馏,利用了石油各成分的沸点的不同将不同的物质进行分离的方法,应属于物理变化,故A错。

B.用活性炭净化水,主要利用了活性炭的疏松多孔的特性,将水中的异味色素吸附,同样属于物理变化,故B错。

C.灯泡通电发光,主要利用的电能向光能和热能的转化,并无新物质生成,同样属于物理变化,故C错。

D.牛奶变酸,牛奶被细菌等物质分解,生成其它物质,有新物质的生成,所以属于化学变化。故D正确。

故选:D。

17.门捷列夫

【详解】最早发现元素之间存在联系并排列出现代元素周期表的,是俄国科学家门捷列夫。

18. H O

【详解】原子的表示方法就是用元素符号来表示一个原子,表示多个该原子,就在其元素符号前加上相应的数字.所以氢原子、氧原子分别可表示为:H、O;

由分子的表示方法,正确书写物质的化学式,表示多个该分子,就在其化学式前加上相应的数字,则氢分子可表示为:H2.

由分子的表示方法,正确书写物质的化学式,表示多个该分子,就在其化学式前加上相应的数字,则氧分子可表示为:O2.

由分子的表示方法,正确书写物质的化学式,表示多个该分子,就在其化学式前加上相应的数字,则水分子可表示为:H2O.

故答案为 H;O;;O2;。

19. 青铜器的制造、 铁的冶炼与应用、 瓷器的烧制、 火药的发明

【详解】在我国古代,青铜器的制造,钢铁的冶炼和应用,烧制陶瓷及火药的发明都是相当高的化学工艺。除此之外四大发明中还有造纸术也是化学工艺的一大成就。

20. 无色无味的气体,密度比空气小,极难溶于水 具有可燃性

【详解】(1)物质的物理性质是物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质,包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性等,甲烷的物理性质有:是无色无味的气体,密度比空气小,极难溶于水。

(2)物质的化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质,有可燃性、氧化性、还原性、毒性等,甲烷的化学性质有:具有可燃性。

(3)甲烷燃烧生成二氧化碳和水,反应的化学方程式为:。

21. 有新物质生成 水珠 发热 澄清的石灰水变浑浊 二氧化碳 发烫 物理变化 2

【详解】(1)化学变化的本质是有新物质生成;

(2)蜡烛燃烧放出热量,所以感觉到烧杯的外壁变热;而烧杯内壁产生了水;

(3)将烧杯迅速倒置,向其中加入少量澄清石灰水,振荡,澄清的石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳,所以蜡烛燃烧属于化学变化;

(4)灯泡通电后发光放热,比较通电前后灯丝的变化可以知道灯丝没有发生化学变化,所以可以判断通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯光通电发光、放热属于物理变化;

[实验结论]根据上述实验可以知道发光、放热的变化不一定是化学变化,即猜想2正确。

22. 水珠 发烫 澄清石灰水变浑浊 二氧化碳和水 化学 物理 二

【详解】(1)蜡烛燃烧放出热量,所以感觉到烧杯的外壁发烫;生成的水蒸气遇冷,在烧杯内壁变成了水,可以观察到水珠;

(2)将烧杯迅速倒置,向其中加入少量澄清石灰水,振荡,观察到澄清石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳。

分析:综合(1)(2)蜡烛燃烧产生的新物质是二氧化碳和水,蜡烛燃烧为化学变化。

(3)分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯泡通电发光、放热属于物理变化。

【点睛】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;

23. 热 水 化学 物理 二

【详解】(1)蜡烛燃烧放出热量,所以感觉到烧杯的外壁变热;而烧杯内壁产生了水,该反应属于化学变化;

故填:热;水;化学。

(2)分析:灯泡通电后发光放热,比较通电前后灯丝的变化可以知道灯丝没有发生化学变化,所以可以判断通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯丝通电发光、放热属于物理变化;

故填:物理。

结论:根据上述实验可以知道发光、放热的变化不一定是化学变化,即猜想二正确.

故填:二。

24.(1) 物理 化学

(2) 水 氨气 酚酞试纸没有颜色变化 碳铵不能使酚酞试纸变红

(3)碳铵受热消失,发生了化学变化

(4) 不严密 因为颜色、状态、气味的改变不一定生成了新物质 不能 碳铵蒸汽也可使澄清的石灰水变浑浊 碳铵氨气+水+二氧化碳 存放时应避光、避热、密封(答一条即可)

【分析】(1)

①碳铵受热消失,是由于它变成了碳铵蒸汽,发生了物理变化;

②碳铵受热消失,是由于它变成了别的物质,发生了化学变化;

(2)

将干燥的碳铵在试管中加热,管口有水珠,说明生成了水;

将湿润的酚酞试纸放在试管口,酚酞试纸变红,说明生成氨气;

将碳铵与湿润的酚酞试纸接触,观察到酚酞试纸没有颜色变化,说明碳铵不能使酚酞试纸变红;

(3)

因为有水、氨气生成,所以可以得出碳铵受热消失,发生了化学变化;

(4)

①化学变化是有新物质生成的变化。所以不严密,是因为因为颜色、状态、气味的改变不一定生成了新物质;

②因为碳铵蒸汽也能使澄清的石灰水变浑浊,所以不能说明是否发生化学变化。

③碳铵加热分解生成氨气、二氧化碳和水,反应的文字表达式为: ;

④当温度稍高(10℃以上)或湿度稍大,碳铵就容易消失,因此存放时应避光、避热、密封。

【点睛】

一、选择题(共16题)

1.化学推动了社会的进步,使我们的生活绚丽多彩,下列事实中,发生化学变化的是

A.湿衣服晾干 B.用海水晒盐

C.切割大理石作建筑材料 D.蜡烛燃烧

2.安徽历史文化闻名全国,下列艺术品制作过程涉及化学变化的是

A.铸造芜湖铜质鸠兹 B.徽雕

C.马鞍山丝画 D.宣城宣纸

3.我国古代劳动人民的下列劳作中一定涉及化学变化的是( )

A.织布

B.耕田

C.生火

D.灌溉

4.下列变化属于物理变化的是( )

A.汽油燃烧 B.石蜡熔化 C.苹果腐烂 D.糯米酿酒

5.在化学发展史上,发现元素周期律和元素周期表的科学家是( )

A.居里夫人 B.舍勒 C.拉瓦锡 D.门捷列夫

6.下列过程中发生化学变化的是

A.蜡烛燃烧 B.汽油挥发 C.衣服晾干 D.瓷碗破碎

7.日常生活中的下列变化,与其他三种变化有着本质区别的是( )

A.衣服晾干 B.食物霉变 C.电灯发光 D.轮胎爆裂

8.下列有关我国古代技术应用中,其工作原理不涉及化学反应的是

A.火药使用 B.粮食酿酒 C.转轮排字 D.铁的冶炼

A.A B.B C.C D.D

9.化学改变世界的途径是使物质发生化学变化。下列变化中,主要发生物理变化的是

A.铁锅生锈 B.水分蒸发 C.烟花燃放 D.粮食酿酒

10.下列变化中,属于化学变化的是

A.用自来水制蒸馏水 B.用木材制桌椅 C.用液态空气制氧气 D.牛奶变酸

11.下列变化属于化学变化的是( )

A.石蜡熔化

B.酒精挥发

C.动物呼吸

D.胆矾研碎

12.下列各组生活现象中,前者为物理变化,后者属于化学变化的一组是

A.蜡烛燃烧、钢铁生锈 B.电灯发光、汽车爆胎

C.酒精挥发、水果腐烂 D.玻璃破碎、雪糕熔化

13.硫在氧气中燃烧是化学变化,判断的依据是

A.硫磺逐渐消失 B.产生有刺激性气味的气体

C.产生蓝紫色的火焰 D.产生大量的热

14.下列物质的用途与其化学性质有关的是

A.活性炭吸附有色气体 B.氢气用做燃料

C.液态氮做制冷剂 D.用钨丝制作白炽灯丝

15.下列没有发生化学变化的是

A. 雕像受酸雨腐蚀 B. 铜插入硝酸银溶液后

C. 镁条燃烧 D. 水流过沙砾池

16.日常生产生活中接触到的下列变化,其中属于化学变化的是

A.石油分馏 B.用活性炭净化水

C.灯泡通电发光 D.牛奶变酸

二、综合题(共8题)

17.元素周期表是由俄国科学家_______制作的。

18.写出下列粒子的符号。

氢原子______,氧原子______,氢分子______,氧分子______,水分子______。

19.我国古代的化学工艺已有相当的成就,如____________、___________、___________、______________都是举世闻名的。

20.自起2008年我市市民逐步使用的燃料主要是天然气。天然气的主要成分是甲烷(CH4),它看起来与空气很像,密度比空气小,极难溶于水,具有可燃性。小舒点燃天然气,观察到发出蓝色火焰,在火焰上方罩一个干冷的烧杯,烧杯内壁有水雾生成;将烧杯倒过来,迅速倒入适量澄清石灰水,振荡,石灰水变浑浊。根据以上信息回答问题:

(1)甲烷的物理性质____________;

(2)甲烷的化学性质__________;

(3)甲烷燃烧的化学方程式________。

21.许多物质燃烧都伴随发光放热的现象,王刚同学认为有发光放热现象的变化不定是化学变化,王刚和小组的同学对此展开了探究:

(1)【知识回顾】化学变化的本质是________。

(2)【提出问题】有发光放热现象的变化都是化学变化吗

【猜想与假设】猜想1、都是化学变化;猜想2:不一定都是化学变化

【实验与分析】同学们设计了下列实验来验证自己的猜想:

将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧火焰上,观察到:烧杯内壁出现________:手摸烧杯壁有________。

(3)将烧杯迅速倒置,向其中加入少量澄清石灰水,振荡。观察到________。

分析:蜡烛燃烧产生的新物质是________。

(4)观察白炽灯(灯丝为钨丝)

通电前 通电中 通电后

灯丝为银白色固体 发出白光,手摸灯泡有________感觉 灯丝为银白色固体

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯泡通电发光、放热属于________

【实验结论】猜想________(填“1”或“2”)正确.

22.许多物质燃烧都伴随着发光放热的现象,王刚同学认为有发光放热现象的变化不一定是化学变化,兴趣小组的同学对此展开了探究。

【提出问题】有发光放热现象的变化都是化学变化吗?

【猜想与假设】猜想一:都是化学变化;猜想二:不一定都是化学变化。

【收集证据】同学们设计了下列实验来验证自己的猜想。

(1)将干冷的烧杯罩在蜡烛火焰上方,观察到:

a.烧杯内壁上出现______;

b.手摸烧杯外壁有______的感觉;

c.蜡烛火焰逐渐变小至熄灭。

(2)将烧杯迅速倒置,向其中加入少量澄清石灰水,振荡,观察到______。

分析:蜡烛燃烧产生的新物质是______,蜡烛燃烧为______变化。

(3)观察白炽灯(灯丝为钨丝)。

通电前 通电中 通电后

灯丝为银白色固体 发出白光,手摸灯泡感觉发烫 灯丝为银白色固体

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯泡通电发光、放热属于______变化。

【结论】猜想______(填“一”或“二”)正确。

23.化学现象中包含发光、发热,许多物质燃烧时都伴随着发光、放热的现象。小明同学认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,整个学习小组对此展开了讨论验证。

【提出问题】有发光、放热现象的变化都是化学变化吗?

猜想一:都是化学变化

猜想二:不一定都是化学变化

【验证过程】

(1)将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,观察到:a.烧杯内壁上出现水珠;b.手摸烧杯有_____的感觉;c.蜡烛火焰逐渐变小至熄灭。分析:由上面a现象可知蜡烛燃烧生成新物质的名称是_________,蜡烛燃烧为________变化。

(2)变化观察白炽灯(灯管为钨丝):

通电前 通电中 通电后

灯丝为银白色固体 发出白光,手摸灯泡感觉烫 灯丝为银白色固体

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯丝通电发光、放热属于_________变化。

【结论】猜想_____(填“一”或“二”)正确。

24.碳铵哪儿去了?

[资料信息]

A.碳铵的化学名称是碳酸氢铵,纯净的碳铵是一种无味、易溶于水的白色固体。其特点是在低温、干燥的条件下,能稳定存在,但是当温度稍高(10℃以上)或湿度稍大,碳铵就易消失。碳铵不能使湿润的酚酞试纸变红。

B.二氧化碳气体能使澄清的石灰水变浑浊;碳铵也能使澄清的石灰水变浑浊。

C.氨气能使湿润的酚酞试纸变红,常用于检验氨气。

[探究过程]

提出问题:

碳铵加热会消失,此过程发生的是什么变化?

作出假设:

(1)①碳铵受热消失,是由于它变成了碳铵蒸气,发生了___________变化。

②碳铵受热消失,是由于它变成了别的物质,发生了___________变化。

收集证据:

(2)完成表格

实验内容和步骤 实验现象 实验结论和解释

将干燥的碳铵在试管中加热 管口有水珠 ①有________生成

将湿润的酚酞试纸放在试管口 酚酞试纸变红 ②有________生成

将碳铵与湿润的酚酞试纸接触 ③___________ ④___________

获得结论:

(3)___________

交流评价:

(4)①仅仅通过碳铵加热时颜色、状态、气味的变化来验证碳铵所发生的变化是物理变化还是化学变化的方案是否严密?___________原因是___________

②能不能根据“产生的气体能使澄清的石灰水变浑浊”这一现象判断碳铵加热属于什么变化?___________,原因___________。

③实验证明,碳铵加热确实有二氧化碳生成,写出碳铵加热的文字表达式:___________

④碳铵是农业上常用的一种化肥,根据本次实验探究,你认为在使用和储存碳铵时应注意什么问题:___________(答一条即可)。

参考答案

1.D

【详解】A.湿衣服晾干将的过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化;

B.海水晒盐过程中没有新物质生成,属于物理变化;

C.切割大理石作建筑材料过程中只是形状发生改变,没有新物质生成,属于物理变化;

D.蜡烛燃烧过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化;

故选D。

2.D

【详解】A.铸造芜湖铜质鸠兹没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

B.徽雕没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

C.马鞍山丝画没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

D.宣城宣纸,宣纸是用树皮和长杆沙田稻草制成的,有新物质生成,属于化学变化,符合题意。

故选D。

3.C

【详解】A. 织布,将线织成布,没有新物质生成,没有涉及化学变化,不符合题意;

B. 耕田,没有新物质生成,没有涉及化学变化,不符合题意;

C. 生火,有新物质二氧化碳等生成,涉及了化学变化,符合题意;

D. 灌溉,没有新物质生成,没有涉及化学变化,不符合题意。故选C。

4.B

【详解】A.汽油燃烧生成水和二氧化碳等物质,是化学变化;

B.石蜡熔化过程中,没有生成新物质,是物理变化;

C.苹果腐烂过程中,生成新物质,是化学变化;

D.糯米酿酒过程中,生成酒精等物质,是化学变化。 故选B。

【点睛】有新物质生成的变化属于化学变化,没有新物质生成的变化属于物理变化,判断化学变化的唯一标准是有新物质生成。

5.D

【详解】俄国化学家门捷列夫,发现了元素周期律和元素周期表,故选D。

6.A

【详解】A.蜡烛燃烧,有二氧化碳、水等新物质生成,属于化学变化;

B.汽油挥发,只是状态的变化,没有新物质生成,属于物理变化;

C.衣服晾干,只是状态的变化,没有新物质生成,属于物理变化;

D.瓷碗破碎,只是形状的变化,没有新物质生成,属于物理变化。

故选A。

7.B

【详解】A.本质原因是衣服中的水分子由液态变为气态,是分子的运动变化,属于物理变化;

B.食物霉变是食物中的营养物质和空气中的氧气或者细菌发生了生物和化学变化,有新物质生成,属于化学变化;

C.电灯发光是灯丝通电发热,从而发光,属于物理变化;

D.轮胎爆炸就是轮胎被内部气体涨破,属于物理变化;

故选B。

【点睛】对于常见化学变化和物理变化的判断是课本上的基础知识,考察较为直接,应注意回归课本。

8.C

【详解】A.火药使用有新物质二氧化硫等生成,是化学变化。

B.粮食酿酒有乙醇等新物质生成,是化学变化。

C.转轮排字没有新物质生成,是物理变化。

D.铁的冶炼有铁等新物质生成,是化学变化。

故选C。

9.B

【详解】A.铁锅生锈后生成了新物质,属于化学变化,选项错误;

B.水分蒸发只是水由液态变为气态,没有生成新物质,属于物理变化,选项正确;

C.烟花燃放时有新物质生成,属于化学变化,选项错误;

D.粮食酿酒是粮食中的糖类转化成酒精的过程,有新物质生成,属于化学变化,选项错误,故选B。

10.D

【详解】A.用自来水制蒸馏水的过程中没有新物质生成,属于物理变化.错误;

B.用木材制桌椅的过程中没有新物质生成,属于物理变化.错误;

C.用液态空气制氧气的过程中没有新物质生成,属于物理变化.错误;

D.牛奶变酸的过程中有新物质生成,属于化学变化.故D符合题意;

故选D

11.C

【详解】A.石蜡熔化过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

B.酒精挥发过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

C.动物呼吸过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化,符合题意;

D.胆矾研碎过程中只是形状发生改变,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意。故选C。

12.C

【详解】试题分析:蜡烛燃烧、钢铁生锈二者都属于化学变化;电灯发光、 汽车爆胎二者都属于物理变化;C.酒精挥发属于物理变化、水果腐烂生成新的物质属于化学变化;玻璃破碎、雪糕熔化都属于物质的状态的改变,没有生成新的物质属于物理变化。故选C.

考点:物质的变化

13.B

【详解】根据生成其他物质的变化叫化学变化,它的本质特征是有其他(新的)物质生成,硫磺在氧气中燃烧是否发生了化学变化的根本依据是生成一种刺激性气味的气体,硫磺逐渐消失、产生蓝紫色的火焰、产生大量的热均是伴随的现象,只能辅助判断,但不是根本依据。

故选B。

14.B

【详解】A.活性炭吸附有色气体是利用活性炭的吸附性,属于物理性质,错误,

B.氢气用做燃料是利用氢气的可燃性,属于化学性质,正确,

C.液态氮做制冷剂是利用液氮汽化吸热,属于物理性质,错误,

D.用钨丝制作白炽灯丝是利用钨丝熔点高,属于物理性质,错误,

故选B。

15.D

【详解】化学变化是指有新物质生成的变化,

A.雕像受酸雨腐蚀,发生化学变化;

B.铜插入硝酸银溶液中能发生置换反应生成新物质,属于化学变化;

C.镁条燃烧有新物质生成,属于化学变化;

D.水流过沙砾池,没有新物质生成,属于物理变化;

故选:D。

16.D

【详解】A.石油的分馏,利用了石油各成分的沸点的不同将不同的物质进行分离的方法,应属于物理变化,故A错。

B.用活性炭净化水,主要利用了活性炭的疏松多孔的特性,将水中的异味色素吸附,同样属于物理变化,故B错。

C.灯泡通电发光,主要利用的电能向光能和热能的转化,并无新物质生成,同样属于物理变化,故C错。

D.牛奶变酸,牛奶被细菌等物质分解,生成其它物质,有新物质的生成,所以属于化学变化。故D正确。

故选:D。

17.门捷列夫

【详解】最早发现元素之间存在联系并排列出现代元素周期表的,是俄国科学家门捷列夫。

18. H O

【详解】原子的表示方法就是用元素符号来表示一个原子,表示多个该原子,就在其元素符号前加上相应的数字.所以氢原子、氧原子分别可表示为:H、O;

由分子的表示方法,正确书写物质的化学式,表示多个该分子,就在其化学式前加上相应的数字,则氢分子可表示为:H2.

由分子的表示方法,正确书写物质的化学式,表示多个该分子,就在其化学式前加上相应的数字,则氧分子可表示为:O2.

由分子的表示方法,正确书写物质的化学式,表示多个该分子,就在其化学式前加上相应的数字,则水分子可表示为:H2O.

故答案为 H;O;;O2;。

19. 青铜器的制造、 铁的冶炼与应用、 瓷器的烧制、 火药的发明

【详解】在我国古代,青铜器的制造,钢铁的冶炼和应用,烧制陶瓷及火药的发明都是相当高的化学工艺。除此之外四大发明中还有造纸术也是化学工艺的一大成就。

20. 无色无味的气体,密度比空气小,极难溶于水 具有可燃性

【详解】(1)物质的物理性质是物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质,包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性等,甲烷的物理性质有:是无色无味的气体,密度比空气小,极难溶于水。

(2)物质的化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质,有可燃性、氧化性、还原性、毒性等,甲烷的化学性质有:具有可燃性。

(3)甲烷燃烧生成二氧化碳和水,反应的化学方程式为:。

21. 有新物质生成 水珠 发热 澄清的石灰水变浑浊 二氧化碳 发烫 物理变化 2

【详解】(1)化学变化的本质是有新物质生成;

(2)蜡烛燃烧放出热量,所以感觉到烧杯的外壁变热;而烧杯内壁产生了水;

(3)将烧杯迅速倒置,向其中加入少量澄清石灰水,振荡,澄清的石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳,所以蜡烛燃烧属于化学变化;

(4)灯泡通电后发光放热,比较通电前后灯丝的变化可以知道灯丝没有发生化学变化,所以可以判断通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯光通电发光、放热属于物理变化;

[实验结论]根据上述实验可以知道发光、放热的变化不一定是化学变化,即猜想2正确。

22. 水珠 发烫 澄清石灰水变浑浊 二氧化碳和水 化学 物理 二

【详解】(1)蜡烛燃烧放出热量,所以感觉到烧杯的外壁发烫;生成的水蒸气遇冷,在烧杯内壁变成了水,可以观察到水珠;

(2)将烧杯迅速倒置,向其中加入少量澄清石灰水,振荡,观察到澄清石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳。

分析:综合(1)(2)蜡烛燃烧产生的新物质是二氧化碳和水,蜡烛燃烧为化学变化。

(3)分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯泡通电发光、放热属于物理变化。

【点睛】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;

23. 热 水 化学 物理 二

【详解】(1)蜡烛燃烧放出热量,所以感觉到烧杯的外壁变热;而烧杯内壁产生了水,该反应属于化学变化;

故填:热;水;化学。

(2)分析:灯泡通电后发光放热,比较通电前后灯丝的变化可以知道灯丝没有发生化学变化,所以可以判断通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯丝通电发光、放热属于物理变化;

故填:物理。

结论:根据上述实验可以知道发光、放热的变化不一定是化学变化,即猜想二正确.

故填:二。

24.(1) 物理 化学

(2) 水 氨气 酚酞试纸没有颜色变化 碳铵不能使酚酞试纸变红

(3)碳铵受热消失,发生了化学变化

(4) 不严密 因为颜色、状态、气味的改变不一定生成了新物质 不能 碳铵蒸汽也可使澄清的石灰水变浑浊 碳铵氨气+水+二氧化碳 存放时应避光、避热、密封(答一条即可)

【分析】(1)

①碳铵受热消失,是由于它变成了碳铵蒸汽,发生了物理变化;

②碳铵受热消失,是由于它变成了别的物质,发生了化学变化;

(2)

将干燥的碳铵在试管中加热,管口有水珠,说明生成了水;

将湿润的酚酞试纸放在试管口,酚酞试纸变红,说明生成氨气;

将碳铵与湿润的酚酞试纸接触,观察到酚酞试纸没有颜色变化,说明碳铵不能使酚酞试纸变红;

(3)

因为有水、氨气生成,所以可以得出碳铵受热消失,发生了化学变化;

(4)

①化学变化是有新物质生成的变化。所以不严密,是因为因为颜色、状态、气味的改变不一定生成了新物质;

②因为碳铵蒸汽也能使澄清的石灰水变浑浊,所以不能说明是否发生化学变化。

③碳铵加热分解生成氨气、二氧化碳和水,反应的文字表达式为: ;

④当温度稍高(10℃以上)或湿度稍大,碳铵就容易消失,因此存放时应避光、避热、密封。

【点睛】

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质