鲁教版化学九年级上册 1.2体验化学探究 课后练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 鲁教版化学九年级上册 1.2体验化学探究 课后练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 114.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-01 16:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 第二节体验化学探究

【基础训练】

1.当你进入实验室面对新的实验任务时,不需要考虑的问题是

A.实验目的是什么,实验原理是什么

B.合作的同伴是否为自己的好朋友

C.实验具体方法、步骤是怎样的,实验是否会对环境产生不利影响

D.实验过程中是否存在安全隐患

2.解决下列科学之谜不属于化学学科的主要任务的是

A.空气中氧气的含量是否会随着二氧化碳的变化而变化

B.宇宙中其他星球是否存在生命

C.如何利用太阳能分解水得到氢能源

D.根瘤菌在常温下如何将氮气转化为氮肥

3.打开盛雪碧的饮料瓶, 发现有大量气泡产生,根据这一现象,小明对产生的气体作出了如下猜想,其中明显不合理的是( )

A.可能是二氧化碳

B.可能是水蒸气

C.可能是对人体无害的气体

D.可能是对人体有害的气体

4.小丽同学以“我们所穿的衣服是什么面料”为题,进行了一系列探究活动:

(1)找出自己穿过的几件衣服进行观察、对比,同时还做了一张表格,从衣服商标上摘录了面料的种类。

(2)到服装厂了解制造衣服常用的面料,并收集了几种面料的下脚料。

(3)在空气中分别点燃几种不同的面料,观察并记录它们燃烧的现象。

(4)归纳概括得出所穿衣服用的是什么面料。

在以上探究活动中,没有涉及的科学方法有

A.文献法 B.观察法 C.实验法 D.调查法

5.下列有关蜡烛燃烧的实验现象的叙述,错误的是( )

A.蜡烛在空气中燃烧产生黄色火焰,放热

B.在蜡烛火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯,烧杯内壁有水珠

C.蜡烛燃烧时生成了二氧化碳和水

D.用火柴点燃刚熄灭时蜡烛上方飘出的白烟,蜡烛能重新燃烧

6.下列关于实验操作和目的的说法中,不正确的是

A.用小刀切割蜡烛,以研究石蜡的硬度

B.将石蜡放入水中,研究石蜡的密度,以及能否溶于水

C.用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,以研究白烟能否燃烧

D.将火柴梗迅速平放入火焰中(如图所示)约1秒后取出,以研究火柴梗能否燃烧

7.不能用来判断蜡烛是否发生化学变化的是( )

A.用白瓷板盖在蜡烛火焰上,在白瓷板上可观察到黑色的粉末状物质

B.变化时发光放热

C.在火焰上方罩一个干而冷的烧杯,烧杯壁上有水珠出现

D.用涂有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上,澄清石灰水变浑浊

8.已知淀粉遇碘变蓝色.小军同学在做唾液淀粉酶实验时,向热的面粉糊中加入碘酒,发现未变蓝色.面对“异常”现象,他不应该采取的做法是( )

A.向老师请教 B.查找相关资料,探究原因

C.认为自己做错了,继续做其它实验 D.反复实验,并观察是否有相同现象

【能力训练】

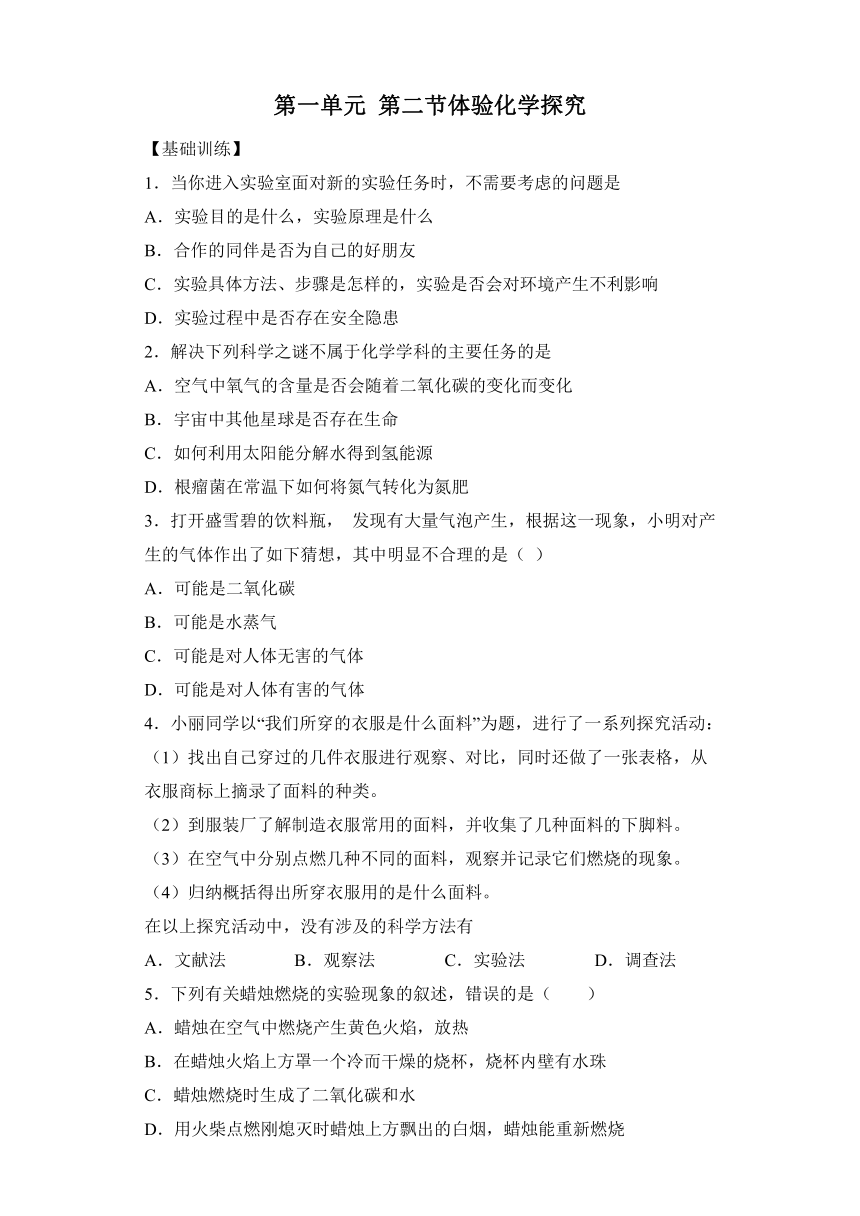

9.过生日时,精美的蛋糕上都会插上漂亮的生日蜡烛,点燃后,让我们吹灭。我们学化学的第一个探究实验就是观察和描述蜡烛的燃烧。如图所示是实验中的几个步骤,请分析下列结论不正确的是

A.实验前要先观察物质的形态、外观等,这是与平时点燃蜡烛的明显不同之处

B.由图甲可以清楚地分析出外焰温度最高

C.由图乙可见烧杯内澄清石灰水变浑浊

D.由图丙可证明蜡烛燃烧时是气体燃烧

【拓展延伸】

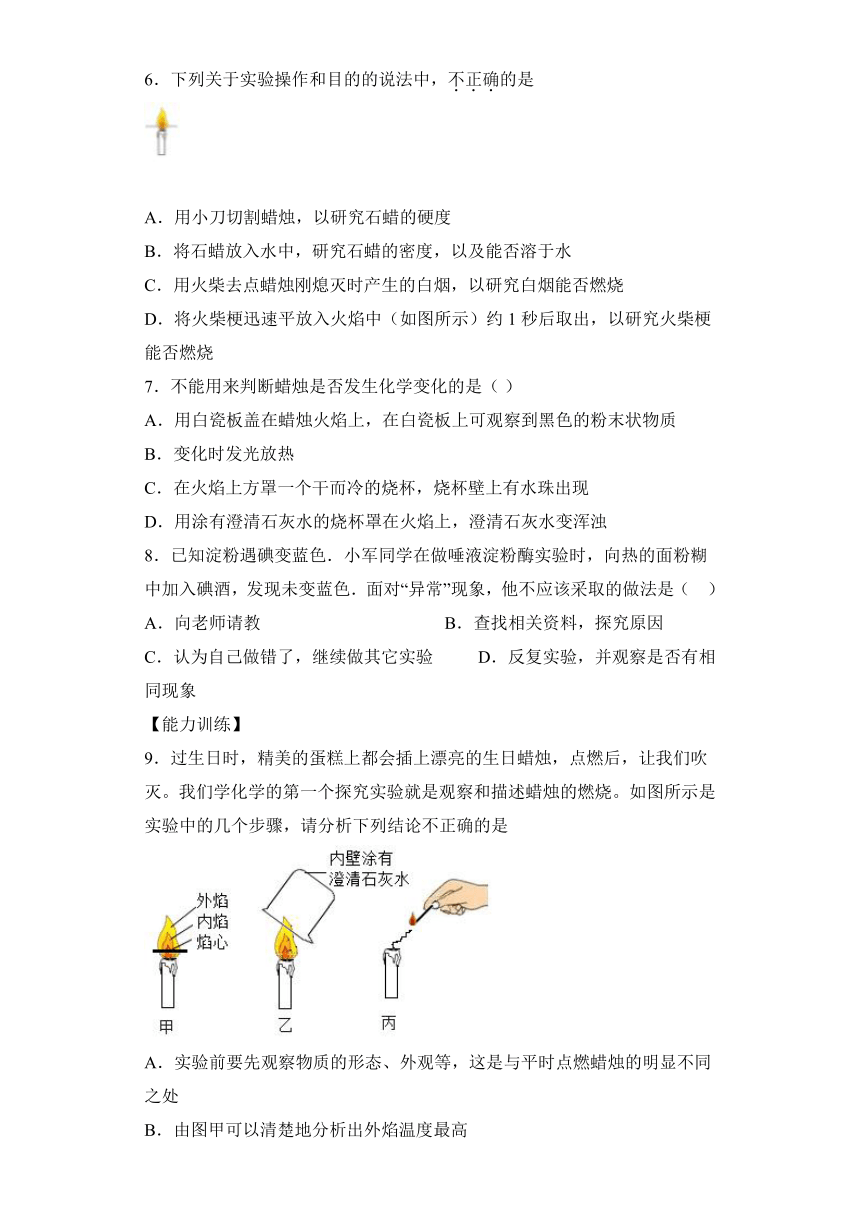

10.蜡烛(足量)在密闭的集气瓶内燃烧至熄灭,用仪器测出瓶内氧气含量的变化如图所示。下列判断正确的是

A.蜡烛燃烧前瓶内只有氧气

B.蜡烛熄灭后瓶内没有氧气

C.氧气浓度小于一定值时,蜡烛无法燃烧

D.蜡烛熄灭后瓶内只剩二氧化碳气体

第二节 体验化学探究(第2课时)

【基础训练】

11.科学探究的一个重要环节是“猜想”,猜想是依据已有知识、经验,对提出的问题进行合理的假设。下列对“影响食物腐败快慢的因素”的猜想不合理的是

A.温度高低 B.氧气含量 C.食物多少 D.食物种类

12.点燃蜡烛时,下列对蜡烛在空气中燃烧现象的描述中,错误的是

A.火焰分为三层,外层最亮

B.生成二氧化碳和水

C.罩在火焰上的干冷烧杯内壁出现水珠

D.燃烧时产生黑烟, 熄灭瞬间产生白烟

13.下图所示的实验中,观察不到明显现象的是

A. B.

C. D.

14.一元硬币的外观:①有银白色的金属光泽。一些同学认为:②它可能含有铁。有同学就提出:③我们可以用磁铁来吸一下。实验发现:④一元硬币被磁铁吸起来了。就这一探究过程的说法不正确的是( )

A.①为观察 B.②为结论 C.③为设计实验 D.④为实验现象

15.下表列举了法拉第蜡烛的故事中涉及的部分问题及对问题的回答,其中“对问题的回答”属于“设计实验方案”的是

选项 问题 对问题的回答

吹灭蜡烛时产生的白烟是什么 主要成分是石蜡蒸气

火焰为什么向上 热气流上升,与空气形成对流

火焰明亮的原因是什么 与火焰中的碳颗粒有关,碳颗 粒会影响火焰的明亮程度

火焰不同部位温度高低如何比较 用一张纸在火焰中心一掠,观 察纸上留下的火痕特点

A.A B.B C.C D.D

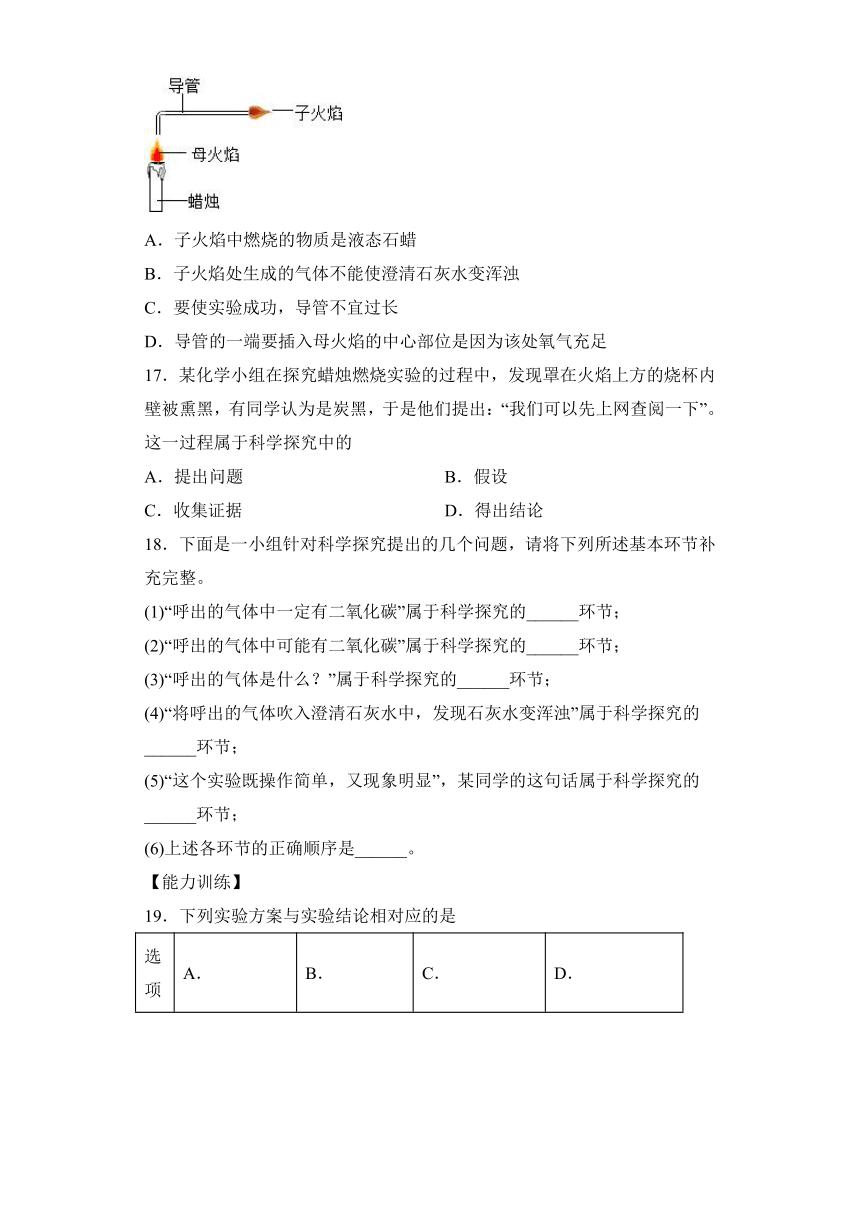

16.英国科学家法拉第曾为少年儿童做了一个有趣的“母子火焰”实验。如图所示,用导管从母火焰的中心部位引出一缕“白烟”,点燃形成子火焰。据此实验,分析下列有关说法正确的是

A.子火焰中燃烧的物质是液态石蜡

B.子火焰处生成的气体不能使澄清石灰水变浑浊

C.要使实验成功,导管不宜过长

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为该处氧气充足

17.某化学小组在探究蜡烛燃烧实验的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,有同学认为是炭黑,于是他们提出:“我们可以先上网查阅一下”。这一过程属于科学探究中的

A.提出问题 B.假设

C.收集证据 D.得出结论

18.下面是一小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

(1)“呼出的气体中一定有二氧化碳”属于科学探究的______环节;

(2)“呼出的气体中可能有二氧化碳”属于科学探究的______环节;

(3)“呼出的气体是什么?”属于科学探究的______环节;

(4)“将呼出的气体吹入澄清石灰水中,发现石灰水变浑浊”属于科学探究的______环节;

(5)“这个实验既操作简单,又现象明显”,某同学的这句话属于科学探究的______环节;

(6)上述各环节的正确顺序是______。

【能力训练】

19.下列实验方案与实验结论相对应的是

选项 A. B. C. D.

方案

结论 说明酒精灯火焰分三层,焰心温度最高 说明蜡烛熄灭时,产生白烟是化学变化 比较呼出气体中二氧化碳含量较空气中的多 说明液态水与气态水可以相互转化

A.A B.B C.C D.D

【拓展延伸】

20.某化学兴趣小组的同学在对蜡烛及其燃烧的探究活动中,做了如下实验:

(1)点燃一支白色蜡烛,观察到蜡烛的火焰分为______层,将一根木条迅速平放入火焰中,约1s后取出,现象如图甲,这证明焰心______;再将一只冷而干燥的烧杯罩在火焰上方,发现烧杯内壁被熏黑并有水珠生成,证明石蜡燃烧过程中发生了______(填“物理”或“化学”)变化。

(2)在焰心斜向插入一根细短玻璃管,发现玻璃管中无明显现象(如图乙),用火柴在玻璃管的上端管口处点燃,观察到上端管口处产生火焰,同学们对焰心物质的成分产生了浓厚的兴趣,在老师的指导下,继续进行探究,请你完成其中的步骤。

【提出问题】焰心物质含有什么气体?

【查阅资料】氧气不足时,蜡烛燃烧会生成一氧化碳;一氧化碳能燃烧生成二氧化碳,产生蓝色火焰:石蜡蒸气遇冷会凝结为白色固体。

【猜想与假设】假设I:焰心气体只含一氧化碳:

假设II:焰心气体只含石蜡蒸气:

假设Ⅲ:焰心气体含有一氧化碳和石蜡蒸气。

【设计并进行实验】

取一较长的细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心,在上端管口处用火柴点燃,若观察到玻璃管上端管口处有蓝色火焰,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁无白色固体,说明假设______成立:若观察到玻璃管上端管口处______,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁______,说明假设Ⅱ成立;若观察到玻璃管上端管口处______,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁______,说明假设Ⅲ成立。

【得出结论】经过同学们的反复实验,确定了焰心气体中含有一氧化碳和石蜡蒸气。

【反思与交流】(3)焰心处之所以会产生一氧化碳,原因是______。

参考答案

1.B

【详解】A.需要考虑实验目的和实验原理,以正确的设计和进行实验,不符合题意;

B.不需要考虑合作的同伴是否为自己的好朋友,符合题意;

C.需要考虑实验具体方法、步骤是怎样的,实验是否会对环境产生不利影响,以合理设计实验,减少环境污染,不符合题意;

D.需要考虑实验过程中是否存在安全隐患,合理防护,以免实验过程产生危险,不符合题意。

故选:B。

2.B

【分析】化学是研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学。

【详解】A.空气中氧气的含量是否会随着二氧化碳的变化而变化,是化学学科的主要任务;不符合题意;

B.宇宙中其他星球是否存在生命,不属于化学学科的主要任务;符合题意;

C.如何利用太阳能分解水得到氢能源,是化学学科的主要任务;不符合题意;

D.根瘤菌在常温下如何将氮气转化为氮肥,是化学学科的主要任务;不符合题意。

故选:B。

3.D

【详解】A.雪碧是碳酸饮料,打开瓶盖会逸出二氧化碳,因此猜想合理;

B.雪碧中含有水,因此也可能是水蒸气,故猜想合理;

C.雪碧是饮料,不可能有毒,故猜想合理;

D.雪碧是饮料,不可能有毒,故猜想不合理。

故选D。

4.A

【详解】从找自己的衣服观察、对比,属于观察法;到服装厂了解,属于调查法;点燃不同面料,记录燃烧现象,属于实验法,则没有涉及的学科方法是文献法,故选A。

5.C

【详解】A.蜡烛在空气中燃烧产生黄色火焰,放热,说法正确,不符合题意;

B.蜡烛燃烧生成水,在蜡烛火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯,烧杯内壁有水珠,不符合题意;

C.蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于实验结论,不是实验现象,符合题意;

D.白烟是蜡烛蒸汽凝结成的石蜡固体,具有可燃性,用火柴点燃刚熄灭时蜡烛上方飘出的白烟,蜡烛能重新燃烧,不符合题意。

故选C。

6.D

【详解】A.小刀很容易切下了蜡烛,说明蜡烛的硬度小,正确;

B.石蜡放在水中,漂浮在水面上,说明石蜡密度比水小,且难溶于水,正确;

C.能够点燃,说明能够燃烧,不能点燃则不能燃烧,正确;

D.该步骤是为了探究火焰的内焰、外焰、焰心的温度高低,错误。

故选D。

7.B

【分析】根据物理变化和化学变化的概念及现象分析。

【详解】A.用白瓷板盖在蜡烛火焰上,在白瓷板上可观察到黑色的粉末状物质,说明有新物质碳生成,能用来判断蜡烛发生化学变化,故选项错误;

B.变化时发光发热,不能用来判断蜡烛发生化学变化,如电灯发热发光,故选项正确;

C.在火焰上方罩一个干而冷的烧杯,杯壁上有水珠出现,水是新物质,能用来判断蜡烛发生化学变化,故选项错误;

D.用涂有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上,澄清石灰水变浑浊,说明生成二氧化碳,能用来判断蜡烛发生化学变化,故选项错误。故选B。

【点睛】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化与物理变化的本质区别是有无新物质生成,一般地,物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质形状的变化。

8.C

【详解】A.向老师请教也是一种好的学习方法,间接经验也很重要,故正确;B.也可以查找相关资料,探究原因,故正确;

C.认为自己做错了,不予理睬是错误的,没有探究精神,故错误;

D.第一次实验失败了,还要反复试验,看是不是普遍情况,故正确。故选C。

9.D

【详解】A.实验前要先观察物质的物理性质(颜色、状态、气味等),这与平时点燃蜡烛明显不同,该选项结论正确;

B.火焰分为外焰、内焰和焰心,把一根火柴梗放在火焰上,约1s后取出,可以看到火柴梗的外焰处最先碳化,则说明蜡烛火焰的外焰温度最高,该选项结论正确;

C.蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,则将内壁涂有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,可观察到烧杯内澄清石灰水变浑浊,该选项结论正确;

D.蜡烛熄灭后会产生一缕白烟,白烟是石蜡的固体小颗粒,点燃白烟,白烟可以燃烧,该选项结论不正确,

故选D。

10.C

【详解】A.开始氧气体积分数大约为21%,说明不是只有氧气,选项A错误;

B.蜡烛熄灭后氧气体积分数不是零,说明还有氧气剩余,选项B错误;

C.根据图像可知,在氧气体积分数低于16%时,蜡烛熄灭,说明氧气浓度低于一定值后,蜡烛熄灭,选项C正确;

D.燃烧后集气瓶内也有氧气,选项D错误。

故选C。

11.C

【详解】根据生活经验温度高食物易腐败,温度低食物不易腐败,影响食物腐败快慢的因素与温度有关,故A不符合题意;在食品包装袋中充氮气可以保存食品,食品在空气中易腐败,影响食物腐败快慢的因素与氧气含量有关,故B不符合题意;在生活中我们知道一些食物易腐败,有些食物不易腐败,影响食物腐败快慢的因素与食物种类有关,故D不符合题意,故选C。

12.B

【详解】A.蜡烛燃烧,火焰可分为焰心、内焰、外焰三部分,外层最亮,故选项说法正确;

B.蜡烛燃烧,生成二氧化碳和水是实验结论而不是实验现象,故选项说法错误;

C.蜡烛燃烧时,罩在火焰上的烧杯内壁出现水珠,故选项说法正确;

D.蜡烛燃烧时,产生黑烟,熄灭时,没有燃烧的石蜡蒸气遇冷变为石蜡固体小颗粒,故产生白烟,故选项说法正确。

故选B。

13.B

【详解】A.蜡烛火焰分成三层,并且各层的温度不同,所以木条会产生不同的烧痕,此选项不符合题意;

B.澄清石灰水与氧气不反应,所以没有明显现象,此选项符合题意;

C.干冷的小烧杯罩在燃烧的蜡烛火焰上,燃烧产生的水蒸气遇冷凝结成水雾,有明显的现象,此选项不符合题意;

D.呼出的气体中含有大量的二氧化碳,二氧化碳不支持燃烧,所以燃着的小木条会立即熄灭,有明显的现象,此选项不符合题意。

故选B。

14.B

【详解】A.①有银白色金属光泽,为观察,故选项说法正确;

B.②它可能是由铁制成的,属于科学探究中的猜想假设,故选项说法错误;

C.有同学提出:③“我们先用磁铁来吸一下”,属于科学探究中的设计实验,故选项说法正确;

D.有同学提出:③“我们先用磁铁来吸一下”,属于科学探究中的实验现象,故选项说法正确。

故选B。

15.D

【详解】A. 吹灭蜡烛时产生的白烟是石蜡小颗粒,是对问题的解答,没有“设计实验方案”,错误;

B. 火焰为什么向上,热气流上升,与空气形成对流是对问题的直接解答,没有“设计实验方案”,错误;

C. 火焰明亮的原因是什么,与火焰中的碳颗粒有关,碳颗粒会影响火焰的明亮程度,是对问题的直接解答,没有“设计实验方案”,错误;

D. 火焰不同部位温度高低如何比较,回答设计了实验“用一张纸在火焰中心一掠,观察纸上留下的火痕特点”,是“设计实验方案”,正确;

故选:D。

16.C

【分析】本题考查对实验的理解。

【详解】A.子火焰中的白烟仍然是石蜡蒸气,故A不符合题意;

B.石蜡燃烧生成二氧化碳,可以使石灰水变浑浊,故B不符合题意;

C.导管过长会使石蜡蒸气冷凝,影响实验结果,故C符合题意;

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为母火焰中心部分未与氧气接触燃烧,仍然是石蜡蒸气,故D不符合题意;

故选C。

【点睛】结合蜡烛燃烧进行分析。

17.C

【详解】从网上查阅资料,是上网收集证据,属于收集证据,故选C。

18.(1)获得结论

(2)猜想与假设

(3)提出问题

(4)收集证据

(5)反思与评价

(6)(3)(2)(4)(1)(5)

【解析】(1)

“呼出的气体中一定有二氧化碳”确定了该气体是什么气体,属于获得结论环节。

(2)

“呼出的气体中可能有二氧化碳”是提出的假设,属于猜想与假设环节。

(3)

“呼出的气体是什么?”是提出的问题,属于提出问题环节。

(4)

“将呼出的气体吹入澄清石灰水中,发现石灰水变浑浊”是实验的的过程及现象,属于收集证据环节。

(5)

“这个实验既操作简单,又现象明显”是对实验的总结评价,属于反思与评价环节。

(6)

科学探究的主要环节有:提出问题猜想与假设制定计划进行实验收集证据 解释与结论反思与评价,则正确顺序为(3)、(2)、(4)、(1)、(5)。

19.D

【详解】A.根据火柴梗的碳化程度:两端变黑,中间无明显变化,可知外焰温度最高,选项A错误;

B.白烟可以再被点燃,说明是石蜡形成的小颗粒,属于物理变化,选项B错误;

C.呼出气体中也含有氧气,此时燃着的木条放入两个集气瓶后,木条都继续燃烧,无法判断呼出气体中二氧化碳含量高,选项C错误;

D.液态水可以加热变为气态水蒸气,水蒸气遇冷又变为液体水,所以可以通过该实验证明液态水与气态水实现相互转化,选项D正确。

故选D。

20. 三##3 温度低 化学 I 没有蓝色火焰 有白色固体 有蓝色火焰 有白色固体 焰心处与氧气接触少,燃烧不充分

【详解】(1)点燃蜡烛,蜡烛的火焰分为三层,将一根木条迅速平放入火焰中,约1s后取出,现象如图甲外焰加热部位最先变黑,这证明焰心温度低;再将一只冷而干燥的烧杯罩在火焰上方,发现烧杯内壁被熏黑并有水珠生成,证明石蜡燃烧过程中发生了化学变化,故填:三;温度低;化学。

[设计并进行实验]

一氧化碳燃烧产生蓝色火焰,石蜡蒸汽冷凝,玻璃管内壁会有白色固体;

若观察到玻璃管上端管口处有蓝色火焰,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁无白色固体,说明假设I成立:

若观察到玻璃管上端管口处没有蓝色火焰,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁有白色固体,说明假设Ⅱ成立;

若观察到玻璃管上端管口处有蓝色火焰,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁有白色固体,说明假设Ⅲ成立;

故填:I;没有蓝色火焰;有白色固体;有蓝色火焰;有白色固体。

[反思与交流]

焰心处之所以会产生一氧化碳,原因是焰心处与氧气接触少,燃烧不充分,故填:焰心处与氧气接触少,燃烧不充分。

【基础训练】

1.当你进入实验室面对新的实验任务时,不需要考虑的问题是

A.实验目的是什么,实验原理是什么

B.合作的同伴是否为自己的好朋友

C.实验具体方法、步骤是怎样的,实验是否会对环境产生不利影响

D.实验过程中是否存在安全隐患

2.解决下列科学之谜不属于化学学科的主要任务的是

A.空气中氧气的含量是否会随着二氧化碳的变化而变化

B.宇宙中其他星球是否存在生命

C.如何利用太阳能分解水得到氢能源

D.根瘤菌在常温下如何将氮气转化为氮肥

3.打开盛雪碧的饮料瓶, 发现有大量气泡产生,根据这一现象,小明对产生的气体作出了如下猜想,其中明显不合理的是( )

A.可能是二氧化碳

B.可能是水蒸气

C.可能是对人体无害的气体

D.可能是对人体有害的气体

4.小丽同学以“我们所穿的衣服是什么面料”为题,进行了一系列探究活动:

(1)找出自己穿过的几件衣服进行观察、对比,同时还做了一张表格,从衣服商标上摘录了面料的种类。

(2)到服装厂了解制造衣服常用的面料,并收集了几种面料的下脚料。

(3)在空气中分别点燃几种不同的面料,观察并记录它们燃烧的现象。

(4)归纳概括得出所穿衣服用的是什么面料。

在以上探究活动中,没有涉及的科学方法有

A.文献法 B.观察法 C.实验法 D.调查法

5.下列有关蜡烛燃烧的实验现象的叙述,错误的是( )

A.蜡烛在空气中燃烧产生黄色火焰,放热

B.在蜡烛火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯,烧杯内壁有水珠

C.蜡烛燃烧时生成了二氧化碳和水

D.用火柴点燃刚熄灭时蜡烛上方飘出的白烟,蜡烛能重新燃烧

6.下列关于实验操作和目的的说法中,不正确的是

A.用小刀切割蜡烛,以研究石蜡的硬度

B.将石蜡放入水中,研究石蜡的密度,以及能否溶于水

C.用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,以研究白烟能否燃烧

D.将火柴梗迅速平放入火焰中(如图所示)约1秒后取出,以研究火柴梗能否燃烧

7.不能用来判断蜡烛是否发生化学变化的是( )

A.用白瓷板盖在蜡烛火焰上,在白瓷板上可观察到黑色的粉末状物质

B.变化时发光放热

C.在火焰上方罩一个干而冷的烧杯,烧杯壁上有水珠出现

D.用涂有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上,澄清石灰水变浑浊

8.已知淀粉遇碘变蓝色.小军同学在做唾液淀粉酶实验时,向热的面粉糊中加入碘酒,发现未变蓝色.面对“异常”现象,他不应该采取的做法是( )

A.向老师请教 B.查找相关资料,探究原因

C.认为自己做错了,继续做其它实验 D.反复实验,并观察是否有相同现象

【能力训练】

9.过生日时,精美的蛋糕上都会插上漂亮的生日蜡烛,点燃后,让我们吹灭。我们学化学的第一个探究实验就是观察和描述蜡烛的燃烧。如图所示是实验中的几个步骤,请分析下列结论不正确的是

A.实验前要先观察物质的形态、外观等,这是与平时点燃蜡烛的明显不同之处

B.由图甲可以清楚地分析出外焰温度最高

C.由图乙可见烧杯内澄清石灰水变浑浊

D.由图丙可证明蜡烛燃烧时是气体燃烧

【拓展延伸】

10.蜡烛(足量)在密闭的集气瓶内燃烧至熄灭,用仪器测出瓶内氧气含量的变化如图所示。下列判断正确的是

A.蜡烛燃烧前瓶内只有氧气

B.蜡烛熄灭后瓶内没有氧气

C.氧气浓度小于一定值时,蜡烛无法燃烧

D.蜡烛熄灭后瓶内只剩二氧化碳气体

第二节 体验化学探究(第2课时)

【基础训练】

11.科学探究的一个重要环节是“猜想”,猜想是依据已有知识、经验,对提出的问题进行合理的假设。下列对“影响食物腐败快慢的因素”的猜想不合理的是

A.温度高低 B.氧气含量 C.食物多少 D.食物种类

12.点燃蜡烛时,下列对蜡烛在空气中燃烧现象的描述中,错误的是

A.火焰分为三层,外层最亮

B.生成二氧化碳和水

C.罩在火焰上的干冷烧杯内壁出现水珠

D.燃烧时产生黑烟, 熄灭瞬间产生白烟

13.下图所示的实验中,观察不到明显现象的是

A. B.

C. D.

14.一元硬币的外观:①有银白色的金属光泽。一些同学认为:②它可能含有铁。有同学就提出:③我们可以用磁铁来吸一下。实验发现:④一元硬币被磁铁吸起来了。就这一探究过程的说法不正确的是( )

A.①为观察 B.②为结论 C.③为设计实验 D.④为实验现象

15.下表列举了法拉第蜡烛的故事中涉及的部分问题及对问题的回答,其中“对问题的回答”属于“设计实验方案”的是

选项 问题 对问题的回答

吹灭蜡烛时产生的白烟是什么 主要成分是石蜡蒸气

火焰为什么向上 热气流上升,与空气形成对流

火焰明亮的原因是什么 与火焰中的碳颗粒有关,碳颗 粒会影响火焰的明亮程度

火焰不同部位温度高低如何比较 用一张纸在火焰中心一掠,观 察纸上留下的火痕特点

A.A B.B C.C D.D

16.英国科学家法拉第曾为少年儿童做了一个有趣的“母子火焰”实验。如图所示,用导管从母火焰的中心部位引出一缕“白烟”,点燃形成子火焰。据此实验,分析下列有关说法正确的是

A.子火焰中燃烧的物质是液态石蜡

B.子火焰处生成的气体不能使澄清石灰水变浑浊

C.要使实验成功,导管不宜过长

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为该处氧气充足

17.某化学小组在探究蜡烛燃烧实验的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,有同学认为是炭黑,于是他们提出:“我们可以先上网查阅一下”。这一过程属于科学探究中的

A.提出问题 B.假设

C.收集证据 D.得出结论

18.下面是一小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

(1)“呼出的气体中一定有二氧化碳”属于科学探究的______环节;

(2)“呼出的气体中可能有二氧化碳”属于科学探究的______环节;

(3)“呼出的气体是什么?”属于科学探究的______环节;

(4)“将呼出的气体吹入澄清石灰水中,发现石灰水变浑浊”属于科学探究的______环节;

(5)“这个实验既操作简单,又现象明显”,某同学的这句话属于科学探究的______环节;

(6)上述各环节的正确顺序是______。

【能力训练】

19.下列实验方案与实验结论相对应的是

选项 A. B. C. D.

方案

结论 说明酒精灯火焰分三层,焰心温度最高 说明蜡烛熄灭时,产生白烟是化学变化 比较呼出气体中二氧化碳含量较空气中的多 说明液态水与气态水可以相互转化

A.A B.B C.C D.D

【拓展延伸】

20.某化学兴趣小组的同学在对蜡烛及其燃烧的探究活动中,做了如下实验:

(1)点燃一支白色蜡烛,观察到蜡烛的火焰分为______层,将一根木条迅速平放入火焰中,约1s后取出,现象如图甲,这证明焰心______;再将一只冷而干燥的烧杯罩在火焰上方,发现烧杯内壁被熏黑并有水珠生成,证明石蜡燃烧过程中发生了______(填“物理”或“化学”)变化。

(2)在焰心斜向插入一根细短玻璃管,发现玻璃管中无明显现象(如图乙),用火柴在玻璃管的上端管口处点燃,观察到上端管口处产生火焰,同学们对焰心物质的成分产生了浓厚的兴趣,在老师的指导下,继续进行探究,请你完成其中的步骤。

【提出问题】焰心物质含有什么气体?

【查阅资料】氧气不足时,蜡烛燃烧会生成一氧化碳;一氧化碳能燃烧生成二氧化碳,产生蓝色火焰:石蜡蒸气遇冷会凝结为白色固体。

【猜想与假设】假设I:焰心气体只含一氧化碳:

假设II:焰心气体只含石蜡蒸气:

假设Ⅲ:焰心气体含有一氧化碳和石蜡蒸气。

【设计并进行实验】

取一较长的细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心,在上端管口处用火柴点燃,若观察到玻璃管上端管口处有蓝色火焰,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁无白色固体,说明假设______成立:若观察到玻璃管上端管口处______,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁______,说明假设Ⅱ成立;若观察到玻璃管上端管口处______,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁______,说明假设Ⅲ成立。

【得出结论】经过同学们的反复实验,确定了焰心气体中含有一氧化碳和石蜡蒸气。

【反思与交流】(3)焰心处之所以会产生一氧化碳,原因是______。

参考答案

1.B

【详解】A.需要考虑实验目的和实验原理,以正确的设计和进行实验,不符合题意;

B.不需要考虑合作的同伴是否为自己的好朋友,符合题意;

C.需要考虑实验具体方法、步骤是怎样的,实验是否会对环境产生不利影响,以合理设计实验,减少环境污染,不符合题意;

D.需要考虑实验过程中是否存在安全隐患,合理防护,以免实验过程产生危险,不符合题意。

故选:B。

2.B

【分析】化学是研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学。

【详解】A.空气中氧气的含量是否会随着二氧化碳的变化而变化,是化学学科的主要任务;不符合题意;

B.宇宙中其他星球是否存在生命,不属于化学学科的主要任务;符合题意;

C.如何利用太阳能分解水得到氢能源,是化学学科的主要任务;不符合题意;

D.根瘤菌在常温下如何将氮气转化为氮肥,是化学学科的主要任务;不符合题意。

故选:B。

3.D

【详解】A.雪碧是碳酸饮料,打开瓶盖会逸出二氧化碳,因此猜想合理;

B.雪碧中含有水,因此也可能是水蒸气,故猜想合理;

C.雪碧是饮料,不可能有毒,故猜想合理;

D.雪碧是饮料,不可能有毒,故猜想不合理。

故选D。

4.A

【详解】从找自己的衣服观察、对比,属于观察法;到服装厂了解,属于调查法;点燃不同面料,记录燃烧现象,属于实验法,则没有涉及的学科方法是文献法,故选A。

5.C

【详解】A.蜡烛在空气中燃烧产生黄色火焰,放热,说法正确,不符合题意;

B.蜡烛燃烧生成水,在蜡烛火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯,烧杯内壁有水珠,不符合题意;

C.蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于实验结论,不是实验现象,符合题意;

D.白烟是蜡烛蒸汽凝结成的石蜡固体,具有可燃性,用火柴点燃刚熄灭时蜡烛上方飘出的白烟,蜡烛能重新燃烧,不符合题意。

故选C。

6.D

【详解】A.小刀很容易切下了蜡烛,说明蜡烛的硬度小,正确;

B.石蜡放在水中,漂浮在水面上,说明石蜡密度比水小,且难溶于水,正确;

C.能够点燃,说明能够燃烧,不能点燃则不能燃烧,正确;

D.该步骤是为了探究火焰的内焰、外焰、焰心的温度高低,错误。

故选D。

7.B

【分析】根据物理变化和化学变化的概念及现象分析。

【详解】A.用白瓷板盖在蜡烛火焰上,在白瓷板上可观察到黑色的粉末状物质,说明有新物质碳生成,能用来判断蜡烛发生化学变化,故选项错误;

B.变化时发光发热,不能用来判断蜡烛发生化学变化,如电灯发热发光,故选项正确;

C.在火焰上方罩一个干而冷的烧杯,杯壁上有水珠出现,水是新物质,能用来判断蜡烛发生化学变化,故选项错误;

D.用涂有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上,澄清石灰水变浑浊,说明生成二氧化碳,能用来判断蜡烛发生化学变化,故选项错误。故选B。

【点睛】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化与物理变化的本质区别是有无新物质生成,一般地,物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质形状的变化。

8.C

【详解】A.向老师请教也是一种好的学习方法,间接经验也很重要,故正确;B.也可以查找相关资料,探究原因,故正确;

C.认为自己做错了,不予理睬是错误的,没有探究精神,故错误;

D.第一次实验失败了,还要反复试验,看是不是普遍情况,故正确。故选C。

9.D

【详解】A.实验前要先观察物质的物理性质(颜色、状态、气味等),这与平时点燃蜡烛明显不同,该选项结论正确;

B.火焰分为外焰、内焰和焰心,把一根火柴梗放在火焰上,约1s后取出,可以看到火柴梗的外焰处最先碳化,则说明蜡烛火焰的外焰温度最高,该选项结论正确;

C.蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,则将内壁涂有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,可观察到烧杯内澄清石灰水变浑浊,该选项结论正确;

D.蜡烛熄灭后会产生一缕白烟,白烟是石蜡的固体小颗粒,点燃白烟,白烟可以燃烧,该选项结论不正确,

故选D。

10.C

【详解】A.开始氧气体积分数大约为21%,说明不是只有氧气,选项A错误;

B.蜡烛熄灭后氧气体积分数不是零,说明还有氧气剩余,选项B错误;

C.根据图像可知,在氧气体积分数低于16%时,蜡烛熄灭,说明氧气浓度低于一定值后,蜡烛熄灭,选项C正确;

D.燃烧后集气瓶内也有氧气,选项D错误。

故选C。

11.C

【详解】根据生活经验温度高食物易腐败,温度低食物不易腐败,影响食物腐败快慢的因素与温度有关,故A不符合题意;在食品包装袋中充氮气可以保存食品,食品在空气中易腐败,影响食物腐败快慢的因素与氧气含量有关,故B不符合题意;在生活中我们知道一些食物易腐败,有些食物不易腐败,影响食物腐败快慢的因素与食物种类有关,故D不符合题意,故选C。

12.B

【详解】A.蜡烛燃烧,火焰可分为焰心、内焰、外焰三部分,外层最亮,故选项说法正确;

B.蜡烛燃烧,生成二氧化碳和水是实验结论而不是实验现象,故选项说法错误;

C.蜡烛燃烧时,罩在火焰上的烧杯内壁出现水珠,故选项说法正确;

D.蜡烛燃烧时,产生黑烟,熄灭时,没有燃烧的石蜡蒸气遇冷变为石蜡固体小颗粒,故产生白烟,故选项说法正确。

故选B。

13.B

【详解】A.蜡烛火焰分成三层,并且各层的温度不同,所以木条会产生不同的烧痕,此选项不符合题意;

B.澄清石灰水与氧气不反应,所以没有明显现象,此选项符合题意;

C.干冷的小烧杯罩在燃烧的蜡烛火焰上,燃烧产生的水蒸气遇冷凝结成水雾,有明显的现象,此选项不符合题意;

D.呼出的气体中含有大量的二氧化碳,二氧化碳不支持燃烧,所以燃着的小木条会立即熄灭,有明显的现象,此选项不符合题意。

故选B。

14.B

【详解】A.①有银白色金属光泽,为观察,故选项说法正确;

B.②它可能是由铁制成的,属于科学探究中的猜想假设,故选项说法错误;

C.有同学提出:③“我们先用磁铁来吸一下”,属于科学探究中的设计实验,故选项说法正确;

D.有同学提出:③“我们先用磁铁来吸一下”,属于科学探究中的实验现象,故选项说法正确。

故选B。

15.D

【详解】A. 吹灭蜡烛时产生的白烟是石蜡小颗粒,是对问题的解答,没有“设计实验方案”,错误;

B. 火焰为什么向上,热气流上升,与空气形成对流是对问题的直接解答,没有“设计实验方案”,错误;

C. 火焰明亮的原因是什么,与火焰中的碳颗粒有关,碳颗粒会影响火焰的明亮程度,是对问题的直接解答,没有“设计实验方案”,错误;

D. 火焰不同部位温度高低如何比较,回答设计了实验“用一张纸在火焰中心一掠,观察纸上留下的火痕特点”,是“设计实验方案”,正确;

故选:D。

16.C

【分析】本题考查对实验的理解。

【详解】A.子火焰中的白烟仍然是石蜡蒸气,故A不符合题意;

B.石蜡燃烧生成二氧化碳,可以使石灰水变浑浊,故B不符合题意;

C.导管过长会使石蜡蒸气冷凝,影响实验结果,故C符合题意;

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为母火焰中心部分未与氧气接触燃烧,仍然是石蜡蒸气,故D不符合题意;

故选C。

【点睛】结合蜡烛燃烧进行分析。

17.C

【详解】从网上查阅资料,是上网收集证据,属于收集证据,故选C。

18.(1)获得结论

(2)猜想与假设

(3)提出问题

(4)收集证据

(5)反思与评价

(6)(3)(2)(4)(1)(5)

【解析】(1)

“呼出的气体中一定有二氧化碳”确定了该气体是什么气体,属于获得结论环节。

(2)

“呼出的气体中可能有二氧化碳”是提出的假设,属于猜想与假设环节。

(3)

“呼出的气体是什么?”是提出的问题,属于提出问题环节。

(4)

“将呼出的气体吹入澄清石灰水中,发现石灰水变浑浊”是实验的的过程及现象,属于收集证据环节。

(5)

“这个实验既操作简单,又现象明显”是对实验的总结评价,属于反思与评价环节。

(6)

科学探究的主要环节有:提出问题猜想与假设制定计划进行实验收集证据 解释与结论反思与评价,则正确顺序为(3)、(2)、(4)、(1)、(5)。

19.D

【详解】A.根据火柴梗的碳化程度:两端变黑,中间无明显变化,可知外焰温度最高,选项A错误;

B.白烟可以再被点燃,说明是石蜡形成的小颗粒,属于物理变化,选项B错误;

C.呼出气体中也含有氧气,此时燃着的木条放入两个集气瓶后,木条都继续燃烧,无法判断呼出气体中二氧化碳含量高,选项C错误;

D.液态水可以加热变为气态水蒸气,水蒸气遇冷又变为液体水,所以可以通过该实验证明液态水与气态水实现相互转化,选项D正确。

故选D。

20. 三##3 温度低 化学 I 没有蓝色火焰 有白色固体 有蓝色火焰 有白色固体 焰心处与氧气接触少,燃烧不充分

【详解】(1)点燃蜡烛,蜡烛的火焰分为三层,将一根木条迅速平放入火焰中,约1s后取出,现象如图甲外焰加热部位最先变黑,这证明焰心温度低;再将一只冷而干燥的烧杯罩在火焰上方,发现烧杯内壁被熏黑并有水珠生成,证明石蜡燃烧过程中发生了化学变化,故填:三;温度低;化学。

[设计并进行实验]

一氧化碳燃烧产生蓝色火焰,石蜡蒸汽冷凝,玻璃管内壁会有白色固体;

若观察到玻璃管上端管口处有蓝色火焰,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁无白色固体,说明假设I成立:

若观察到玻璃管上端管口处没有蓝色火焰,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁有白色固体,说明假设Ⅱ成立;

若观察到玻璃管上端管口处有蓝色火焰,且取下玻璃管后,打开毛巾,观察到玻璃管内壁有白色固体,说明假设Ⅲ成立;

故填:I;没有蓝色火焰;有白色固体;有蓝色火焰;有白色固体。

[反思与交流]

焰心处之所以会产生一氧化碳,原因是焰心处与氧气接触少,燃烧不充分,故填:焰心处与氧气接触少,燃烧不充分。

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质