天津市滨海新区田家炳中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市滨海新区田家炳中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 586.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-04 18:58:58 | ||

图片预览

文档简介

田家炳中学2023-2024学年高一上学期期中考试

历史 试卷

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页。第Ⅰ卷为第1页至第3页,第Ⅱ卷为第4页。试卷满分100分。考试时间60分钟。

第Ⅰ卷(选择题,共60分)

注意事项:

1.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2.本卷共30题,每题2分,共60分。在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.周初建立的分封制度“政权并不集中在最高的王的手上,这是个一层层重叠着的权力金字塔,每个贵族都分享着一部分权力,王奈何不得侯,侯也奈何不得公,一直到士都是如此。”这表明分封制下( )

A.形成家国同构的政治结构 B.各等级之间可以相互牵制

C.权力分散未能形成中央集权 D.坚持分权与制衡的原则

2.《礼记·王制》记载:“天子七日而殡,七月而葬。诸侯五日而殡,五月而葬。大夫、士、庶人三日而殡,三月而葬。”这反映出西周( )

A.周王牢固管控地方 B.敬祖习俗非常盛行

C.礼制维护分封等级 D.丧葬背离宗法制度

3.从“天下为公”到“家天下”的变化,我们认为是历史的进步,主要因为这一变化( )

A.开创了新的时代 B.说明华夏族开始形成

C.是生产力发展的结果 D.表明宗族关系的盛行

4.商鞅变法以军爵为中心重新确立国家等级制度。国人的一切政治与经济利益均与军功所获得的爵位来确定,不同的爵级则享有不同的政治经济待遇。这项设计( )

A.巩固了贵族政治传统 B.顺应了富国强兵的目的

C.强化了君主专制统治 D.加强了对基层社会的管理

5.周平王东迁后,中国历史进入东周时期。这一时期的时代特点有( )

①各诸侯纷争不断 ②礼乐征伐自天子出 ③华夏族发展壮大 ④各民族进一步交融

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

6.以下是春秋战国时期时代特征示意图,图示中“大变革”处的内容应是( )

A.国家产生 B.民族融合 C.政权分立 D.诸国变法

7.秦朝加强中央集权的措施是( )

A.郡县制 B.三省六部制 C.分封制 D.中外朝制度

8.公元前213年,秦始皇采用了李斯的主张,下令:凡《秦纪》之外的历史书籍及非博士官所藏的《诗》《书》、百家语限期烧毁,医药、卜筮、种树之书不烧,禁止私学,欲求学的以吏为师;有敢谈论《诗》《书》的处死,以古非今者灭族。此举旨在( )

A.发展教育事业 B.强化地区管理 C.加强皇权统治 D.促进民族融合

9.秦始皇统一全国后第二年(前220年),就下令修筑以咸阳为中心的,通往全国各地的驰道。据《汉书》记载,驰道宽五十步(约今69米),隔三丈(约今7米)栽一棵树,道两旁用金属锥夯筑厚实,是中国历史上最早的“国道”。秦始皇修建驰道的根本目的是( )

A.改善国内交通 B.促进经济发展 C.改善百姓生活 D.巩固秦朝统治

10.“近世言秦政,率(大多数都)斥其专制。然按实而论,秦人初创中国统一之新局,其所努力,亦均为当时事势所需,实未(不)可一一深非也。”由此可得出( )

A.全面肯定秦朝的专制统治 B.秦朝的专制制度是时代发展的产物

C.不能够非议秦朝的专制统治 D.肯定了秦朝郡县制的积极意义

11.公元前119年,霍去病率领五万大军出击漠北,饮马瀚海,封狼居胥。当时,霍去病发出的时代最强音是( )

A.王侯将相,宁有种乎 B.匈奴未灭,何以家为

C.患难相恤,暴掠不作 D.精忠报国,迎回二圣

12.董仲舒认为,对社会民众的教化直接影响到王朝的统治,故君王要通过学习儒家典籍,成圣成善,在此基础上施行王道教化;其次,各级官吏要上承君王,下启社会民众,通过施政和兴办教育等多种途径完成对社会民众的教化。这表明董仲舒( )

A.用教化来规范民众个人的行为 B.把三纲五常作为教化的原则

C.借儒家伦理提升官吏道德水平 D.赋予了教化浓厚的政治内涵

13.三国时期学者孟康解释“中朝”说:“中朝,内朝也。大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”汉朝实行中外朝制度( )

A.结束了宰相制度 B.有利于中央权力加强

C.是西汉衰落的根源 D.有助于加强皇权专制

14.下列措施反映了( )

迁都洛阳 穿汉服;说汉语;改汉姓 鼓励与汉族通婚

A.商鞅变法 B.北魏孝文帝改革 C.唐玄宗改革 D.王安石变法

15.归纳总结历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法。下列对魏晋南北朝时期历史发展总体特征的表述,正确的是( )

A.社会稳定,经济繁荣 B.北民南迁,南方崛起

C.政权稳固,国家一统 D.社会动荡,民族交融

16.下面有关“贞观之治”出现原因的叙述,不正确的一项是( )

A.唐太宗注意吸取隋亡教训,轻徭薄赋,减轻人民负担

B.唐太宗善于用人,重视纳谏,政治比较清明

C.唐太宗进一步完善科举制度,鼓励士人报考

D.唐太宗建立唐朝,统一中国并进行制度创新

17.下面诗句反映的是中国古代的( )

少小须勤学、文章可立身、满朝朱紫贵、尽是读书人 自小多才学、平生志气高、别人怀宝剑、我有笔如刀 朝为田舍郎、暮登天子堂、将相本无种、男儿当自强

A.分封制 B.均田制 C.察举制 D.科举制

18.隋唐科举考试设进士科,岁取不过三十人,最多也不过八十人。到了宋代,取士人数与日俱增,每次录取人数一般在五百人以上,最多时竟达一千人。宋太宗在位21年,由科举为官者近万人。仁宗在位41年,仅由进士得官者就有4517人。这说明了宋朝( )

①提倡文治,扩大科举规模 ②官僚队伍膨胀,容易引起冗费

③开始任用高官主持科举考试 ③增加考试科目,以进士为主

A.①② B.①④ C.③④ D.②③

19.钱穆在《中国历代政治得失》一书中写道:“但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。”此处评价的是我国古代哪一选官制度( )

A.军功爵 B.分封制 C.九品中正制 D.科举制

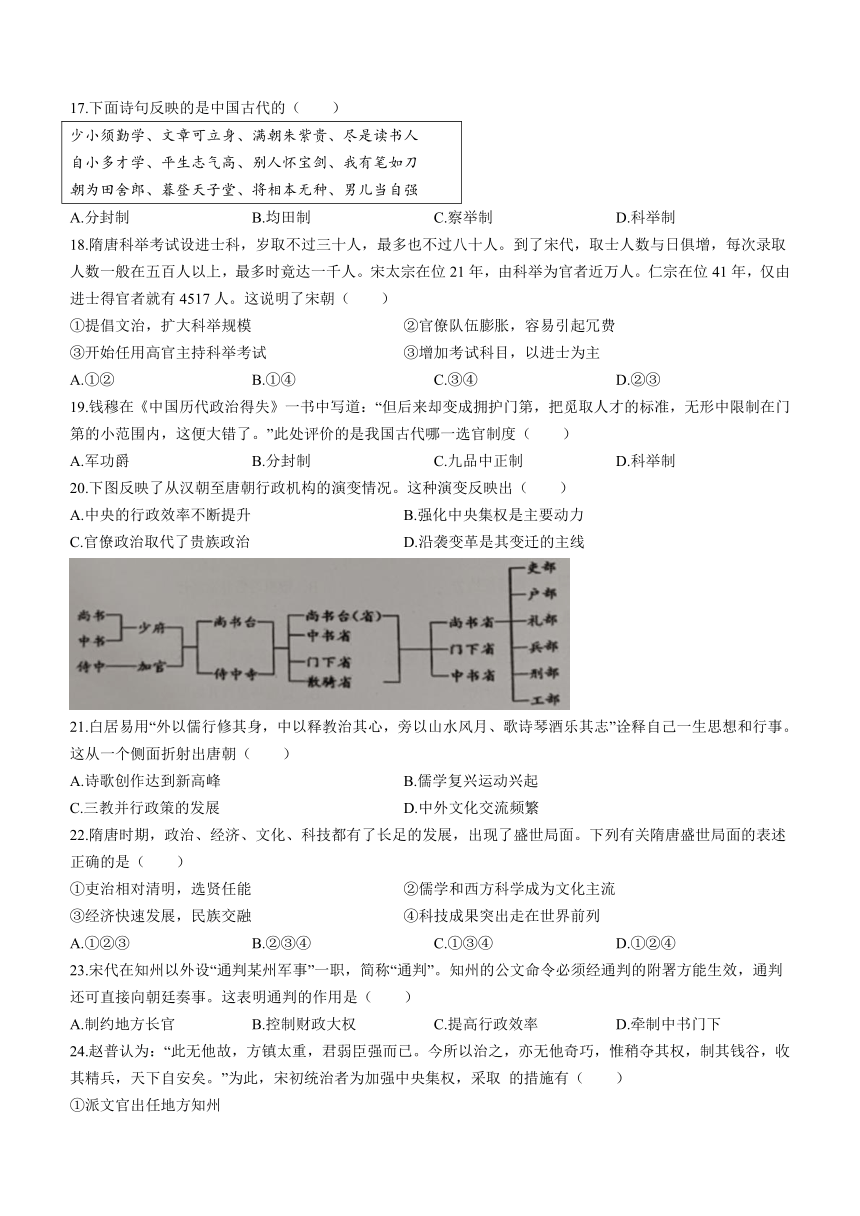

20.下图反映了从汉朝至唐朝行政机构的演变情况。这种演变反映出( )

A.中央的行政效率不断提升 B.强化中央集权是主要动力

C.官僚政治取代了贵族政治 D.沿袭变革是其变迁的主线

21.白居易用“外以儒行修其身,中以释教治其心,旁以山水风月、歌诗琴酒乐其志”诠释自己一生思想和行事。这从一个侧面折射出唐朝( )

A.诗歌创作达到新高峰 B.儒学复兴运动兴起

C.三教并行政策的发展 D.中外文化交流频繁

22.隋唐时期,政治、经济、文化、科技都有了长足的发展,出现了盛世局面。下列有关隋唐盛世局面的表述正确的是( )

①吏治相对清明,选贤任能 ②儒学和西方科学成为文化主流

③经济快速发展,民族交融 ④科技成果突出走在世界前列

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

23.宋代在知州以外设“通判某州军事”一职,简称“通判”。知州的公文命令必须经通判的附署方能生效,通判还可直接向朝廷奏事。这表明通判的作用是( )

A.制约地方长官 B.控制财政大权 C.提高行政效率 D.牵制中书门下

24.赵普认为:“此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”为此,宋初统治者为加强中央集权,采取 的措施有( )

①派文官出任地方知州

②设诸路转运司统管地方财政

③将地方精锐部队编入禁军

④州一级增设通判

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②④

25.有学者认为:“治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。”在中国古代政治制度的发展变化中,治理天下与君臣关系的处理,尤以相权的调整为要。下列选项中属于相权调整的举措是( )

A.设转运司 B.派文官任知州 C.强化“四监司” D.设置枢密使

26.宋初,统治者确立了中书、枢密院对掌文武大政的二府体制。后来,宋太宗将这一体制改为“凡政事送中书,机事送枢密院,财货送三司,覆奏而后行”的财、政、军三权分立制。这一改变( )

A.体现了重文轻武的特点 B.造成官冗兵冗费

C.适应了皇权加强的需要 D.不利于君主权力的集中

27.元朝的行省管辖区内,管辖着包括军政、民政、财政在内的一系列事务。但是辖区内各级官员的任命、升迁、考核均由中央政府负责。这说明元朝( )

A.中书省负责监察地方行省 B.中央集权与地方分权相结合

C.地方政府的行政效率低下 D.边疆与内地管理实现一体化

28.行省最早是中央的临时派出机构,遇到一个地方出现紧急情况需要处理,中书省派人到该地行使中书省的职权,事情处理结束以后,行省也随之取消。到了忽必烈统一全国之后,行省逐渐成为固定的地方最高行政机构。这反映出行省( )

A.权力不断扩大与中央分庭抗衡

B.具有中央派出机构和地方机构的双重特点

C.促进了各民族的融合

D.有利于各地经济的交流

29.“宋代经济的大发展,特别是商业方面的发展,或许可以恰当地称之为中国的‘商业革命’”。材料中宋代“商业革命”的突出表现是指( )

A.从越南引进优良品种占城稻

B.四川地区出现了世界上最早的纸币

C.长江流域和太湖流域已成为全国最重要的粮仓

D.长安成为当时繁华的国际性大都会

30.南宋时海外贸易收入成为政府重要的财政收入之一。政府改变了以往通过对外贸易宣示天朝声威、“厚往薄来”、“示以绥怀”的做法,在通商口岸创办外商招待所,对外国商人和商船采取一系列保护措施。这说明当时( )

A.政府讲求实际经济效益 B.政府主要财政收入来自商税

C.政府放弃重农抑商政策 D.海外贸易摆脱了政府的控制

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题纸上。

2.本卷共3题,共40分。

31.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》卷一四《选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

回答下列问题:

(1)根据以上材料,概括我国古代重要选官制度选官主要标准的演变。(2分)

(2)比较材料一和材料三,概括在察举制和科举制中考试所起的作用有何不同?(4分)

(3)据材料二和材料三,结合所学知识说明隋朝创立科举制的社会原因。综合上述材料,概括科举制的优点有哪些(答对任意三条即可)。(10分)

32.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 武王已克殷纣,平天下,封功臣昆弟.……封叔振铎于曹,封叔武于成,封叔处于霍。”

——司马迁《史记·管蔡世家》

材料二 秦朝建立的中央和地方行政制度示意图

材料三 汉武帝颁布“推恩令”,成功削弱了诸侯王的势力;加强皇权,削弱丞相权力,常设立直接为皇帝所掌控的中朝,尚书令的作用开始提升:确立以察举制为代表的新的官吏选拔制度:将全国划分为13个州部,分设刺史,负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察;任用酷吏治理地方,严厉打击豪强、游侠等社会势力的不法行为。

——《中外历史纲要》(上)

材料四 唐朝中枢行政示意图

(1)材料一反映的是西周什么制度?并结合所学知识简要评价该制度。(3分)

(2)依据材料二并结合所学知识,指出秦朝中央和地方的行政制度分别是什么?依据材料三并结合所学知识,指出汉武帝时期在政治上“制度创新和变革”的表现。(8分)

(3)依据材料四并联系所学,指出唐代的中枢行政制度并简析其积极作用。(5分)

33.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料 国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但学者顾全芳认为:“应当看到北宋轻武的另一个结果,就是结束了我国中原地区长期战乱分裂的局面,使中国大江南北基本上保持了和平与统一,在北宋一百多年的历史中再也不能出现和形成军阀割据的局面。”无论对当时的人民或是社会生产的发展,都极为有益。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合。

田家炳中学2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试卷答案

第Ⅰ卷(选择题30*2=60)

1-5 CCCBD 6-10 DACDB 11-15 BDDBD 16-20 DDACD

21-25 CCAAD 26-30 CBBBA

第Ⅱ卷(非选择题31.16分,32.16分,33题8分)

31.(1)先以德行为标准,再以门第为标准,再到以考试成绩为标准。(2分)

(2)察举制下,考试不决定取舍,只决定高下。科举制下,主要以考试成绩决定取舍。(4分)

(3)原因:门阀世族的衰落,庶族地主的势力增强,参政愿望强烈。打破门阀世族在政治上的垄断,扩大统治基础,为官僚队伍选拔高素质的人才。(4分)

评价:①选官权收归中央,加强中央集权;②打破士族垄断,扩大人才来源和统治基础,社会流动性加强;③促进社会重学风气形成,提高官民文化素质;④选拔更加公开公平,选官制度逐渐走向成熟完善;⑤为其他国家文官选拔所借鉴;(每点2分,答对3条即可,满分6分)

32.(1)分封制。(1分)

评价:分封制对巩固西周统治起到重要的作用,但同时也是导致春秋战国时期出现长期分裂局面的重要原因。(2分)

(2)中央:三公九卿制;地方:郡县制。(2分)

表现:加强君主权力,实行内外朝制;实行“推恩令”,解决了王国问题;实行刺史制度,加强中央对地方监督;实行察举制,完善了人才选拔制度;任用酷吏治理地方,打击豪强和游侠等社会不法行为。(6分,答对任意三点即可)

(3)制度:三省六部制。(1分)

积极作用:相互牵制,又互为补充,分工明确,提高了办事效率。同时,完整的相权被分割,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权。(4分)

33.(观点2分,结论2分,论述4分)

示例一:宋代“重文轻式”国策促进了宋朝的繁荣。

论述:宋朝实行“重文轻武政策,在政治上铲除割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。

综上所述,“重文轻武”国策的推行促进了宋朝社会政治、经济、科技、文化的全面繁荣。

示例二:宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面

论述:宋朝强化皇权实施“重文轻武”政策,军事调兵权和统兵权分离,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在对辽、西夏的战争中屡战屡败。大量文职官员的设置,导致官僚机构越来越臃肿庞大,造成了严重的冗官、冗费的局面,财政支出紧张,国力虚弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积贫积弱的局面,与其宋代军事上的失利、失败有重要关联。(言之有理即可)

示例三宋代“重文轻武”国策一方面推动了宋代社会繁荣,同时也导致了积贫积弱局面。

论述:言之有理即可,兼采观点一与观点二论述。

综上,宋代“重文轻武”国策既有其积极意义,又有社会局限,因此,对国家政策的评价,应该采取全面辩证的方沄,既要看到其积极,又要看到其不足。

【详解】根据材料‘应当看到北宋轻武的另一个结果,就是结束了我国中原地区长期战乱分裂的局面,使中国大江南北基本上保持了和平与统一,在北宋一百多年的历史中再也不能出现和形成军阀割据的局面。’无论对当时的人民或是社会生产的发展,都极为有益。”可以得出观点:宋代“重文轻式”国策促进了宋朝的繁荣。

论述:根据所学知识可知,宋朝实行“重文轻武”政策,在政治上铲除割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。还可从其它方面概括观点,如宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面、宋代“重文轻武”国策一方面推动了宋代社会繁荣,同时也导致了积贫积弱局面。总之阐述有理有据即可。

历史 试卷

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页。第Ⅰ卷为第1页至第3页,第Ⅱ卷为第4页。试卷满分100分。考试时间60分钟。

第Ⅰ卷(选择题,共60分)

注意事项:

1.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2.本卷共30题,每题2分,共60分。在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.周初建立的分封制度“政权并不集中在最高的王的手上,这是个一层层重叠着的权力金字塔,每个贵族都分享着一部分权力,王奈何不得侯,侯也奈何不得公,一直到士都是如此。”这表明分封制下( )

A.形成家国同构的政治结构 B.各等级之间可以相互牵制

C.权力分散未能形成中央集权 D.坚持分权与制衡的原则

2.《礼记·王制》记载:“天子七日而殡,七月而葬。诸侯五日而殡,五月而葬。大夫、士、庶人三日而殡,三月而葬。”这反映出西周( )

A.周王牢固管控地方 B.敬祖习俗非常盛行

C.礼制维护分封等级 D.丧葬背离宗法制度

3.从“天下为公”到“家天下”的变化,我们认为是历史的进步,主要因为这一变化( )

A.开创了新的时代 B.说明华夏族开始形成

C.是生产力发展的结果 D.表明宗族关系的盛行

4.商鞅变法以军爵为中心重新确立国家等级制度。国人的一切政治与经济利益均与军功所获得的爵位来确定,不同的爵级则享有不同的政治经济待遇。这项设计( )

A.巩固了贵族政治传统 B.顺应了富国强兵的目的

C.强化了君主专制统治 D.加强了对基层社会的管理

5.周平王东迁后,中国历史进入东周时期。这一时期的时代特点有( )

①各诸侯纷争不断 ②礼乐征伐自天子出 ③华夏族发展壮大 ④各民族进一步交融

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

6.以下是春秋战国时期时代特征示意图,图示中“大变革”处的内容应是( )

A.国家产生 B.民族融合 C.政权分立 D.诸国变法

7.秦朝加强中央集权的措施是( )

A.郡县制 B.三省六部制 C.分封制 D.中外朝制度

8.公元前213年,秦始皇采用了李斯的主张,下令:凡《秦纪》之外的历史书籍及非博士官所藏的《诗》《书》、百家语限期烧毁,医药、卜筮、种树之书不烧,禁止私学,欲求学的以吏为师;有敢谈论《诗》《书》的处死,以古非今者灭族。此举旨在( )

A.发展教育事业 B.强化地区管理 C.加强皇权统治 D.促进民族融合

9.秦始皇统一全国后第二年(前220年),就下令修筑以咸阳为中心的,通往全国各地的驰道。据《汉书》记载,驰道宽五十步(约今69米),隔三丈(约今7米)栽一棵树,道两旁用金属锥夯筑厚实,是中国历史上最早的“国道”。秦始皇修建驰道的根本目的是( )

A.改善国内交通 B.促进经济发展 C.改善百姓生活 D.巩固秦朝统治

10.“近世言秦政,率(大多数都)斥其专制。然按实而论,秦人初创中国统一之新局,其所努力,亦均为当时事势所需,实未(不)可一一深非也。”由此可得出( )

A.全面肯定秦朝的专制统治 B.秦朝的专制制度是时代发展的产物

C.不能够非议秦朝的专制统治 D.肯定了秦朝郡县制的积极意义

11.公元前119年,霍去病率领五万大军出击漠北,饮马瀚海,封狼居胥。当时,霍去病发出的时代最强音是( )

A.王侯将相,宁有种乎 B.匈奴未灭,何以家为

C.患难相恤,暴掠不作 D.精忠报国,迎回二圣

12.董仲舒认为,对社会民众的教化直接影响到王朝的统治,故君王要通过学习儒家典籍,成圣成善,在此基础上施行王道教化;其次,各级官吏要上承君王,下启社会民众,通过施政和兴办教育等多种途径完成对社会民众的教化。这表明董仲舒( )

A.用教化来规范民众个人的行为 B.把三纲五常作为教化的原则

C.借儒家伦理提升官吏道德水平 D.赋予了教化浓厚的政治内涵

13.三国时期学者孟康解释“中朝”说:“中朝,内朝也。大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”汉朝实行中外朝制度( )

A.结束了宰相制度 B.有利于中央权力加强

C.是西汉衰落的根源 D.有助于加强皇权专制

14.下列措施反映了( )

迁都洛阳 穿汉服;说汉语;改汉姓 鼓励与汉族通婚

A.商鞅变法 B.北魏孝文帝改革 C.唐玄宗改革 D.王安石变法

15.归纳总结历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法。下列对魏晋南北朝时期历史发展总体特征的表述,正确的是( )

A.社会稳定,经济繁荣 B.北民南迁,南方崛起

C.政权稳固,国家一统 D.社会动荡,民族交融

16.下面有关“贞观之治”出现原因的叙述,不正确的一项是( )

A.唐太宗注意吸取隋亡教训,轻徭薄赋,减轻人民负担

B.唐太宗善于用人,重视纳谏,政治比较清明

C.唐太宗进一步完善科举制度,鼓励士人报考

D.唐太宗建立唐朝,统一中国并进行制度创新

17.下面诗句反映的是中国古代的( )

少小须勤学、文章可立身、满朝朱紫贵、尽是读书人 自小多才学、平生志气高、别人怀宝剑、我有笔如刀 朝为田舍郎、暮登天子堂、将相本无种、男儿当自强

A.分封制 B.均田制 C.察举制 D.科举制

18.隋唐科举考试设进士科,岁取不过三十人,最多也不过八十人。到了宋代,取士人数与日俱增,每次录取人数一般在五百人以上,最多时竟达一千人。宋太宗在位21年,由科举为官者近万人。仁宗在位41年,仅由进士得官者就有4517人。这说明了宋朝( )

①提倡文治,扩大科举规模 ②官僚队伍膨胀,容易引起冗费

③开始任用高官主持科举考试 ③增加考试科目,以进士为主

A.①② B.①④ C.③④ D.②③

19.钱穆在《中国历代政治得失》一书中写道:“但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。”此处评价的是我国古代哪一选官制度( )

A.军功爵 B.分封制 C.九品中正制 D.科举制

20.下图反映了从汉朝至唐朝行政机构的演变情况。这种演变反映出( )

A.中央的行政效率不断提升 B.强化中央集权是主要动力

C.官僚政治取代了贵族政治 D.沿袭变革是其变迁的主线

21.白居易用“外以儒行修其身,中以释教治其心,旁以山水风月、歌诗琴酒乐其志”诠释自己一生思想和行事。这从一个侧面折射出唐朝( )

A.诗歌创作达到新高峰 B.儒学复兴运动兴起

C.三教并行政策的发展 D.中外文化交流频繁

22.隋唐时期,政治、经济、文化、科技都有了长足的发展,出现了盛世局面。下列有关隋唐盛世局面的表述正确的是( )

①吏治相对清明,选贤任能 ②儒学和西方科学成为文化主流

③经济快速发展,民族交融 ④科技成果突出走在世界前列

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

23.宋代在知州以外设“通判某州军事”一职,简称“通判”。知州的公文命令必须经通判的附署方能生效,通判还可直接向朝廷奏事。这表明通判的作用是( )

A.制约地方长官 B.控制财政大权 C.提高行政效率 D.牵制中书门下

24.赵普认为:“此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”为此,宋初统治者为加强中央集权,采取 的措施有( )

①派文官出任地方知州

②设诸路转运司统管地方财政

③将地方精锐部队编入禁军

④州一级增设通判

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②④

25.有学者认为:“治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。”在中国古代政治制度的发展变化中,治理天下与君臣关系的处理,尤以相权的调整为要。下列选项中属于相权调整的举措是( )

A.设转运司 B.派文官任知州 C.强化“四监司” D.设置枢密使

26.宋初,统治者确立了中书、枢密院对掌文武大政的二府体制。后来,宋太宗将这一体制改为“凡政事送中书,机事送枢密院,财货送三司,覆奏而后行”的财、政、军三权分立制。这一改变( )

A.体现了重文轻武的特点 B.造成官冗兵冗费

C.适应了皇权加强的需要 D.不利于君主权力的集中

27.元朝的行省管辖区内,管辖着包括军政、民政、财政在内的一系列事务。但是辖区内各级官员的任命、升迁、考核均由中央政府负责。这说明元朝( )

A.中书省负责监察地方行省 B.中央集权与地方分权相结合

C.地方政府的行政效率低下 D.边疆与内地管理实现一体化

28.行省最早是中央的临时派出机构,遇到一个地方出现紧急情况需要处理,中书省派人到该地行使中书省的职权,事情处理结束以后,行省也随之取消。到了忽必烈统一全国之后,行省逐渐成为固定的地方最高行政机构。这反映出行省( )

A.权力不断扩大与中央分庭抗衡

B.具有中央派出机构和地方机构的双重特点

C.促进了各民族的融合

D.有利于各地经济的交流

29.“宋代经济的大发展,特别是商业方面的发展,或许可以恰当地称之为中国的‘商业革命’”。材料中宋代“商业革命”的突出表现是指( )

A.从越南引进优良品种占城稻

B.四川地区出现了世界上最早的纸币

C.长江流域和太湖流域已成为全国最重要的粮仓

D.长安成为当时繁华的国际性大都会

30.南宋时海外贸易收入成为政府重要的财政收入之一。政府改变了以往通过对外贸易宣示天朝声威、“厚往薄来”、“示以绥怀”的做法,在通商口岸创办外商招待所,对外国商人和商船采取一系列保护措施。这说明当时( )

A.政府讲求实际经济效益 B.政府主要财政收入来自商税

C.政府放弃重农抑商政策 D.海外贸易摆脱了政府的控制

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题纸上。

2.本卷共3题,共40分。

31.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》卷一四《选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

回答下列问题:

(1)根据以上材料,概括我国古代重要选官制度选官主要标准的演变。(2分)

(2)比较材料一和材料三,概括在察举制和科举制中考试所起的作用有何不同?(4分)

(3)据材料二和材料三,结合所学知识说明隋朝创立科举制的社会原因。综合上述材料,概括科举制的优点有哪些(答对任意三条即可)。(10分)

32.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 武王已克殷纣,平天下,封功臣昆弟.……封叔振铎于曹,封叔武于成,封叔处于霍。”

——司马迁《史记·管蔡世家》

材料二 秦朝建立的中央和地方行政制度示意图

材料三 汉武帝颁布“推恩令”,成功削弱了诸侯王的势力;加强皇权,削弱丞相权力,常设立直接为皇帝所掌控的中朝,尚书令的作用开始提升:确立以察举制为代表的新的官吏选拔制度:将全国划分为13个州部,分设刺史,负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察;任用酷吏治理地方,严厉打击豪强、游侠等社会势力的不法行为。

——《中外历史纲要》(上)

材料四 唐朝中枢行政示意图

(1)材料一反映的是西周什么制度?并结合所学知识简要评价该制度。(3分)

(2)依据材料二并结合所学知识,指出秦朝中央和地方的行政制度分别是什么?依据材料三并结合所学知识,指出汉武帝时期在政治上“制度创新和变革”的表现。(8分)

(3)依据材料四并联系所学,指出唐代的中枢行政制度并简析其积极作用。(5分)

33.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料 国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但学者顾全芳认为:“应当看到北宋轻武的另一个结果,就是结束了我国中原地区长期战乱分裂的局面,使中国大江南北基本上保持了和平与统一,在北宋一百多年的历史中再也不能出现和形成军阀割据的局面。”无论对当时的人民或是社会生产的发展,都极为有益。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合。

田家炳中学2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试卷答案

第Ⅰ卷(选择题30*2=60)

1-5 CCCBD 6-10 DACDB 11-15 BDDBD 16-20 DDACD

21-25 CCAAD 26-30 CBBBA

第Ⅱ卷(非选择题31.16分,32.16分,33题8分)

31.(1)先以德行为标准,再以门第为标准,再到以考试成绩为标准。(2分)

(2)察举制下,考试不决定取舍,只决定高下。科举制下,主要以考试成绩决定取舍。(4分)

(3)原因:门阀世族的衰落,庶族地主的势力增强,参政愿望强烈。打破门阀世族在政治上的垄断,扩大统治基础,为官僚队伍选拔高素质的人才。(4分)

评价:①选官权收归中央,加强中央集权;②打破士族垄断,扩大人才来源和统治基础,社会流动性加强;③促进社会重学风气形成,提高官民文化素质;④选拔更加公开公平,选官制度逐渐走向成熟完善;⑤为其他国家文官选拔所借鉴;(每点2分,答对3条即可,满分6分)

32.(1)分封制。(1分)

评价:分封制对巩固西周统治起到重要的作用,但同时也是导致春秋战国时期出现长期分裂局面的重要原因。(2分)

(2)中央:三公九卿制;地方:郡县制。(2分)

表现:加强君主权力,实行内外朝制;实行“推恩令”,解决了王国问题;实行刺史制度,加强中央对地方监督;实行察举制,完善了人才选拔制度;任用酷吏治理地方,打击豪强和游侠等社会不法行为。(6分,答对任意三点即可)

(3)制度:三省六部制。(1分)

积极作用:相互牵制,又互为补充,分工明确,提高了办事效率。同时,完整的相权被分割,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权。(4分)

33.(观点2分,结论2分,论述4分)

示例一:宋代“重文轻式”国策促进了宋朝的繁荣。

论述:宋朝实行“重文轻武政策,在政治上铲除割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。

综上所述,“重文轻武”国策的推行促进了宋朝社会政治、经济、科技、文化的全面繁荣。

示例二:宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面

论述:宋朝强化皇权实施“重文轻武”政策,军事调兵权和统兵权分离,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在对辽、西夏的战争中屡战屡败。大量文职官员的设置,导致官僚机构越来越臃肿庞大,造成了严重的冗官、冗费的局面,财政支出紧张,国力虚弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积贫积弱的局面,与其宋代军事上的失利、失败有重要关联。(言之有理即可)

示例三宋代“重文轻武”国策一方面推动了宋代社会繁荣,同时也导致了积贫积弱局面。

论述:言之有理即可,兼采观点一与观点二论述。

综上,宋代“重文轻武”国策既有其积极意义,又有社会局限,因此,对国家政策的评价,应该采取全面辩证的方沄,既要看到其积极,又要看到其不足。

【详解】根据材料‘应当看到北宋轻武的另一个结果,就是结束了我国中原地区长期战乱分裂的局面,使中国大江南北基本上保持了和平与统一,在北宋一百多年的历史中再也不能出现和形成军阀割据的局面。’无论对当时的人民或是社会生产的发展,都极为有益。”可以得出观点:宋代“重文轻式”国策促进了宋朝的繁荣。

论述:根据所学知识可知,宋朝实行“重文轻武”政策,在政治上铲除割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。还可从其它方面概括观点,如宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面、宋代“重文轻武”国策一方面推动了宋代社会繁荣,同时也导致了积贫积弱局面。总之阐述有理有据即可。

同课章节目录