福建省泉州市永春县2023-2024学年高二上学期11月期中考试历史试题(合格性考试)(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省泉州市永春县2023-2024学年高二上学期11月期中考试历史试题(合格性考试)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-04 22:49:48 | ||

图片预览

文档简介

永春县2023-2024学年高二上学期11月期中考试

历史科试卷(合格性考试)(2023.11)

考试时间:75分钟,试卷总分:100分

一、选择题(每小题2分,共60分,每小题只有一项符合要求。)

1.图1是红山文化的代表器物玉龙,图2是龙山文化的代表器物——蛋壳黑陶杯。在这些文化形成的时代,人们已经使用磨制方法制作石器,并大量使用陶器,开始从事原始农业,饲养家畜,生活逐渐稳定。上述文化形成于( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.青铜时代 D.铁器时代

图1 图2

2.某中学课题组在研究春秋战国历史的过程中,搜集到下列信息,这些信息反映出春秋战国时期的阶段特征是( )

政治 商鞅变法

经济 铁器、牛耕的使用和推广

思想文化 百家争鸣

A.社会大变革的时代 B.繁荣与开放的社会 C.统一国家的建立 D.民族关系发展

3.有学者评论某制度说:“这一制度沿用约达800年,并从结构上影响三省六部制,并左右中国古代中央官制约达700年。它上承夏商周,下接隋唐宋元,在中国历史上留下了浓重的一笔。”结合所学判断,该制度是( )

A.三公九卿制度 B.郡县制 C.九品中正制 D.内阁制度

4.汉高祖陆续分封了一批诸侯王、这些诸侯王大者“夸州兼郡,连城数十,官室百官同制京师”,面汉朝中央直接管辖的只有15个郡,这给汉王朝的统治和稳定埋下隐患。为了加强中央集权,巩固和发展大一统国家,汉武帝采取的措施是( )

A.开通大运河 B.推行崇文抑武政策

C.颁布“推恩令” D.支持商鞅进行变法

5.5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏采取了迁都洛阳、以汉族服饰取代鲜卑服饰、改鲜卑姓为汉姓等一系列改革措施。由此可以推断北魏孝文帝改革的历史作用是( )

A.导致南朝政权的更迭 B.加强了民族交融

C.促进了江南经济开发 D.取消了士族特权

6.“秦汉以后,公族虽更而世族尚不全革,九品中正之弊,至于上品无寒门,下品无世族。”为了解决这一问题,隋朝推行( )

A.世卿世禄制 B.察举制 C.三省六部制 D.科举制

7.南宋临安城水路沿岸建有塌房数十所,房屋达数千间。塌房主将其租赁给本地铺户及外来客商存放货物,并向承租者征收保护与管理费用。材料表明,南宋时( )

A.经济重心南移完成 B.都市商业繁盛

C.商旅安全有所保障 D.海外贸易发达

8.朱熹主张“格物致知”,以明道德之善。明代王阳明主张“内心反省”,以“致良知”。据此可知,两者都( )

A.否定封建专制制度 B.冲击了儒学正统地位

C.主张“工商皆本” D.重视道德修养的完善

9.明初废行中书省,原行中书省的权力由“三司”分割,但“三司”分立也带来了各自为政、难以协调的问题,督抚制度因此逐渐建立。这表明,明朝( )

A.地方行政层级逐步增加 B.基层行政权力扩大

C.地方行政制度不断调整 D.中央权力逐渐下移

10.乾隆二干二年,清政府限定中外贸易只准在广州一处进行。还规定,“如有打造双桅五百石以上违式船只出海者,不论官兵民人,俱发边卫充军”。据此推断,清政府推行的政策是( )

A.闭关自守 B.朝贡贸易 C.重商主义 D.对外开放

11.从鸦片战争到新文化运动,中国人向西方学习经历了曲折的历程。整个过程体现了近代中国( )

A.学习西方就是对封建制度的不断否定

B.学习西方是民族资本主义发展的动力

C.内忧外患交织促进了学习西方的深化

D.发展资本主义是学习西方的主要目的

12.清末某报发表的《论体育》一文提出:“体育者,智育、德育之基础也。今之国势者定一国之盛衰,不定于版图之大小与人口之多寡,而定于国民身体之强弱。”这表明,当时国人( )

A.已认识到落后根源 B.重体轻文蔚然成风

C.救亡自强愿望迫切 D.呼吁实施分科教育

13.孙中山指出:“欧美社会之祸,伏之数十年,及今而后发见(现)之,又不能使之遽去。吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。”这里的“社会革命”是指( )

A.“驱除鞑虏” B.“恢复中华” C.“创立民国” D.“平均地权”

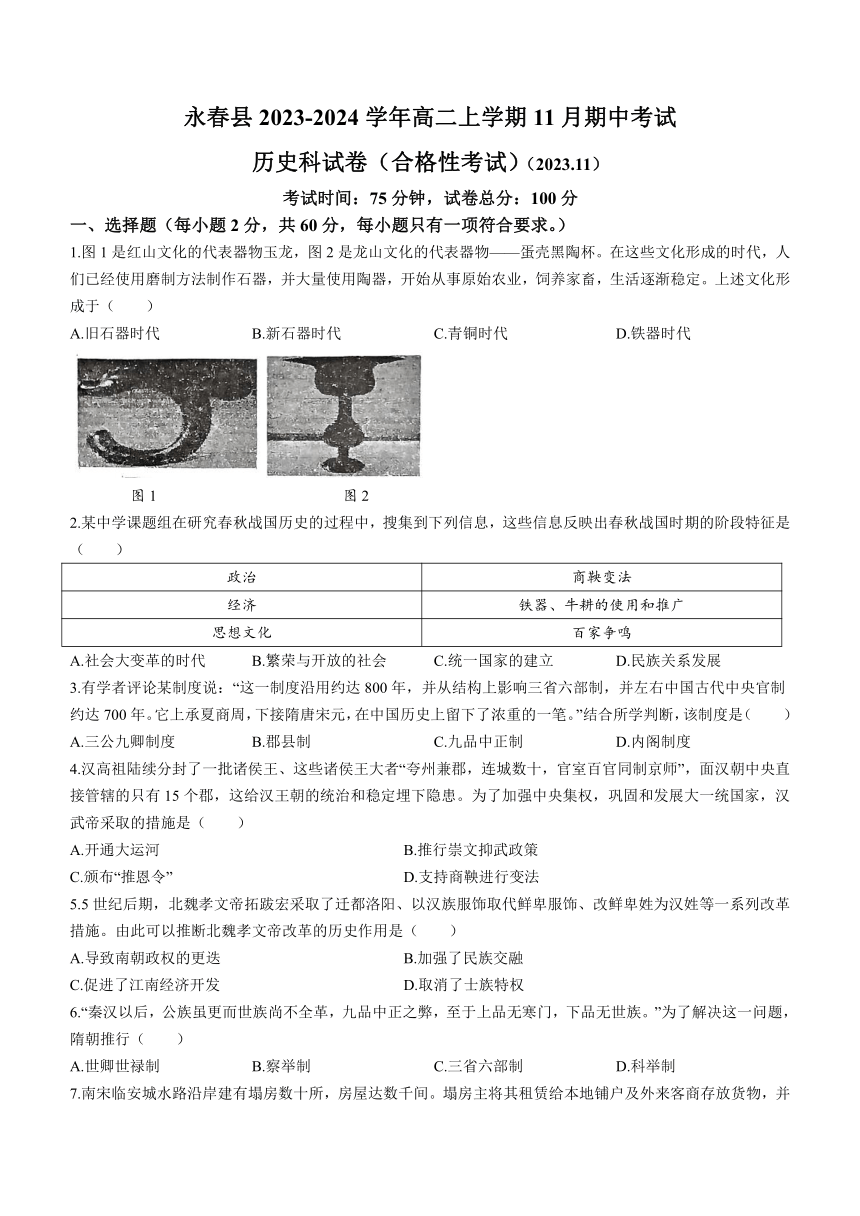

14.下列两幅漫画反映了20世纪初( )

A.北洋军阀的专制统治 B.工人阶级登上政治舞台

C.中国社会的普遍觉醒 D.民主共和理念得到传播

图1 他肯为国受苦,我们应如何 图2 贪食小犬,死不足惜

15.下表为中国共产党创建初期的部分活动,这说明该时期中国共产党( )

时间 部分活动

1922年1月 组织并领导香港海员大罢工

1922年2月 开办上海平民女校,培养妇女运动的骨干

1922年5月 在上海、北京、天津等地建立起社会主义青年团组织

1922年7月 在广东海丰县成立第一个秘密农会

1922年9月 组织并领导安源路矿工人大罢工

A.坚持贯彻扶助农工政策 B.积极参与国民革命运动

C.广泛开展土地革命斗争 D.教育发动群众进行革命

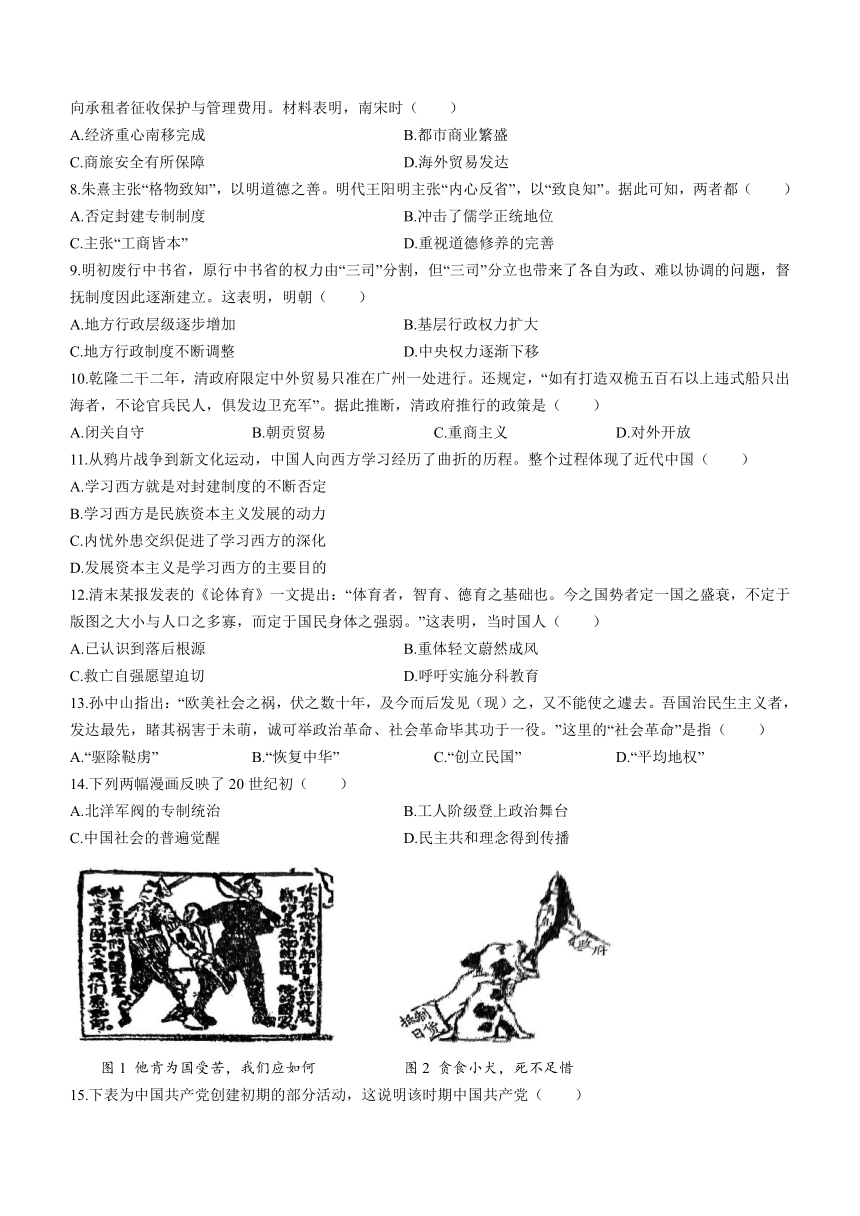

16.下图为中国近代某一历史时期农民运动发展形势示意图。图中形势形成的原因是( )

A.辛亥革命得到各地响应 B.国民革命运动的发展

C.农村革命根据地的开辟 D.人民解放军战略反攻

17.毛泽东在《论联合政府》中说:“从1937年7月7日卢沟桥事变到1938年10月武汉失守这一时期内,国民党政府的对日作战是比较努力的……一时出现了生气蓬勃的新气象。”此处“新气象”主要是指( )

A.抗日民族统一战线初步建立 B.敌后战场已成为主战场

C.国民党军队基本扭转了战局 D.全国性抗战局面的形成

18.下表摘引了一部人物传记的目录。根据所学判断,表中空白处应该是( )

目录

二十 指导敌后抗战和《论持久战》

二十三 新民主主义的理论

三十

三十二 全面内战爆发以后

四十 筹建新中国

A.五四大潮的洗礼 B.上井冈山 C.长征 D.重庆谈判

19.第一个五年计划期间“社会主义改造预算总支出中,58.2%投入工业建设,19.2%投入交通、邮政和电讯业,7.6%投入农业、林业和水利业,7.2%投入文化、教育和卫生事业。”材料表明,新中国建国初期( )

A.合理调整工商业 B.较为重视工业建设

C.优先发展轻工业 D.注重农业经济发展

20.有记者报道某次会议时,写道:周恩来的演讲提出,大家应“从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础”。他的通情达理、心平气和,化解了演讲前一些国家对新中国的误解和攻击。该次会议是( )

A.日内瓦会议 B.万隆会议

C.第一次不结盟运动会议 D.第26届联合国大会

21.下图是创作于1964年的宣传画。该作品旨在( )

A.宣传党开展合作化运动的方针政策 B.表达农业服务国家工业建设的诉求

C.倡导投身社会主义建设的社会风尚 D.说明青年成为农村建设的主导力量

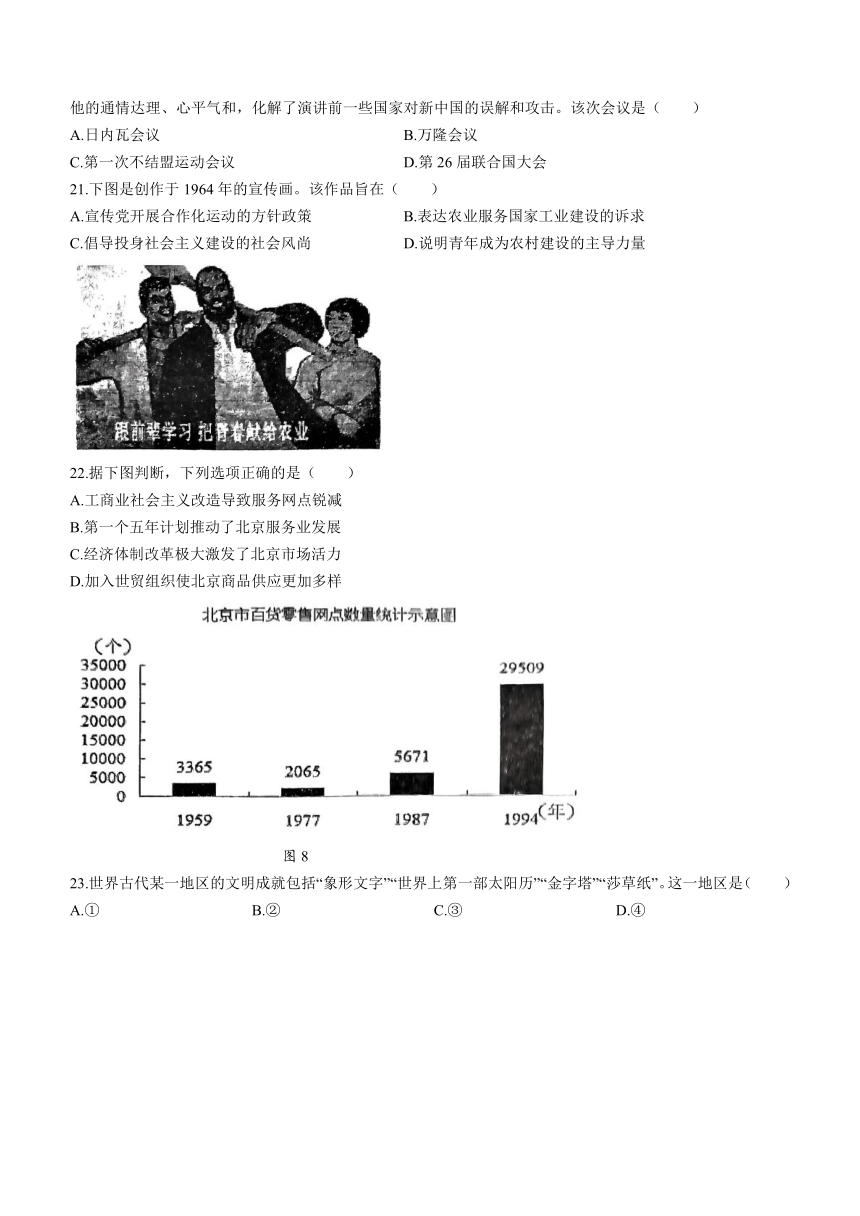

22.据下图判断,下列选项正确的是( )

A.工商业社会主义改造导致服务网点锐减

B.第一个五年计划推动了北京服务业发展

C.经济体制改革极大激发了北京市场活力

D.加入世贸组织使北京商品供应更加多样

图8

23.世界古代某一地区的文明成就包括“象形文字”“世界上第一部太阳历”“金字塔”“莎草纸”。这一地区是( )

A.① B.② C.③ D.④

24.古希腊人追求健康的体魄和完善的心灵,一方面以主人翁的责任感,积极参加城邦节日活动、体育竞赛和其他户外活动;另一方面注重建造庙宇、市场、广场、剧场和运动场等公共设施。这反映了古希腊( )

A.施行民主政治 B.重视建筑实用 C.发展城邦经济 D.增强公民意识

25.公元2世纪,演说家阿利斯提德说,所有的货物,任何曾经创造出来或者生长出来的东西,都在罗马城汇合。他意在说明当时罗马城( )

A.疆域辽阔 B.商贸繁荣 C.法制混乱 D.农业落后

26.自罗马共和国晚期起,拱门形制逐渐成为古罗马建筑的一个显著特色。据下图可知,人类文明交往( )

A.促进了文化艺术的融合 B.推动了区域文化的统一

C.改变了文化中心的分布 D.重塑了民族文化的内核

27.公元前6世纪,恒河流域形成系列国家。在国家形成过程中,印度出现了贵贱分明、职业世袭法律地位不平等的等级制度。这种发端于古代的制度延续下来,对印度社会和历史的发展产生了深远影响。这一制度是( )

A.城邦制度 B.武士制度 C.奴隶制度 D.种姓制度

28.公元8世纪,穆斯林统治下的横跨欧亚非三洲的大帝国是( )

A.罗马帝国 B.拜占庭帝国 C.阿拉伯帝国 D.蒙古帝国

29.受中国政治文明影响较深,曾模仿中国建立中央集权体制的政权是( )

A.阿拉伯帝国 B.奥斯曼帝国 C.笈多帝国 D.高丽王朝

30.图1、图2是古代埃及、古代美洲的建筑。这些建筑能够完成,主要是因为( )

A.铁制工具的大量使用 B.交通运输的便捷

C.国家组织能力的增强 D.文明交流的扩大

图1 胡夫金字塔,建于公元前26世纪 图2 太阳金字塔,建于公元2世纪

二、非选择题(4小题,共40分)

31.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二 隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(4分)

(2)据材料二,概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。(4分)

(3)据材料一、二并结合所学,简析秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用。(2分)

32.阅读材料,回答问题。

材料一 中国共产党领导新民主主义革命的胜利,使中华民族的历史发生了翻天覆地的变化。下面三图为新民主主义革命不同时期中国共产党探索革命道路的代表性旧址。

中华苏维埃共和国临时中央政 陕甘宁边区政府旧址(1937年9月) 七届二中全会会场旧址(1949年3月)

府大礼堂旧址(1931年11月)

材料二 随着新民主主义革命的胜利和中华人民共和国的成立,中国人民真正站起来了。……中国既要实现社会主义,也要完成现代化。在领导人民进行社会主义和建设的过程中,中国共产党人明确提出了实现现代化的奋斗目标,并且为此进行了艰辛探索。

——据罗平汉《中国共产党与中国现代化》

(1)分别指出材料一中三处革命旧址出现的历史时期,并说明这三个时期中国共产党担负的主要革命任务。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出新中国成立初期为实现“社会主义”和“现代化”进行的实践活动。(4分)

33.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 10世纪以后,罗马帝国解体以来的混乱局面有所改善,随着社会和生产秩序的逐渐稳定,人口快速增长,为了满足粮食需求,开垦荒地和林地成为一个重要选项。随着土地面积的扩大,生产力的进步,农产品逐渐有了更多剩余,推动了手工业、商业的发展,西欧城市大量兴起。

12世纪时,更多的行业集中到城市,这刺激了西欧商业和贸易的繁荣。工商业的发展造就了一个新的市民阶级,这使得争取人身自由开始成为城市斗争的主要内容。许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,争取城市自治。

材料二 中世纪西欧城市特许状:

1.市民在整个英格兰和诺曼底的土地,上都享有安全和平。

2.每一个市民必须有一块宽50英尺长100英尺的土地,土地可自由出卖。

3.免除市民的若干封建税和封建劳役,如封建人头税。

4.商人行会在自治城市中拥有商业垄断权。

5.市民享有充分的权力任命他们的市长,遇有讼案即审理;此外无论何人均不得对市民行使司法权力。

(1)根据材料及所学知识,分析10~11世纪西欧城市兴起的原因,并指出西欧城市自治运动的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,并说明城市自治的意义。(4分)

34.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料 历史示意图是学习和研究历史的重要工具。

根据示意图,提炼出一个论题,并结合中国近代史的相关史实予以说明。

(要求:论题明确,论据充分,史实准确,逻辑严密,表达清楚)

永春县2023-2024学年高二上学期11月期中考试

历史科试卷(合格性考试)参考答案

一、选择题(每小题3分,共60分。每小题只有一项符合要求。)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B A A C B D B D C A C C D C D

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B D D B B C C A D B A D C D C

二、非选择题(4小题,共40分)

31.(8分)

(1)演变:①周朝实行分封制;

②战国时在边地出现郡县制(春秋战国时期在边地设置郡县);

③秦统一后在全国推行郡县制;④汉初实行郡国并行制;

⑤东汉至南北朝实行州郡县制。(4分)

(2)原因:①地方出现分权倾向;

②机构设置混乱(郡县过多)。(2分)

措施:①改州郡县制为州县制;

②合并州县。(2分)

(3)作用:①有利于中央集权(加强对地方的控制);②巩固国家统一;

③提高了行政效率(减少了管理层次);

④确立了中国古代行政区划的基本模式。(2分,任答2点)

32.(10分)

(1)①时期:土地革命时期。

任务:建立农村革命根据地,以农村包围城市,武装夺取政权等。(2分)

②时期:抗日战争时期。

任务:反抗日本法西斯侵略,驱除日本帝国主义。(2分)

③时期:解放战争时期。

任务:夺取新民主主义革命最终胜利;反抗国民党独裁统治,解放全中国。(2分)

(2)“社会主义”:1954年第一届全国人大召开,通过《中华人民共和国宪法》,建立人民代表大会制度;实行社会主义三大改造,确立社会主义公有制。(2分)

“现代化”:实行第一个五年计划,优先发展重工业,为社会主义工业化初步奠定基础。(2分)

33.(10分)

(1)原因:①社会稳定:②封建经济的发展。(2分)

特点:①以新兴市民阶层为主体;②斗争形式多样;

③争取自由和法治。(4分,任答2点)

(2)影响:①利于商品经济发展和资本主义萌芽;②促进封建主义的瓦解;

③形成近代市民阶级精神即现代法治精神;④推动了人类社会的转型;

⑥促使城市与王权结盟,王权强化;⑥打破教会对文化教育的垄断;

⑦促使大学兴起;⑧为文艺复兴和宗教改革创造条件。(4分,任答4点)

34.(12分)

论题1:思想解放运动推动了中国的近代化进程。

说明:甲午战后,中国半殖民地化程度大大加深,面对民族危亡,康有为、梁启超等宣传维新思想,主张兴民权、设议院、实行君主立宪制,发动戊戌变法。这场运动成为中国政治民主化的尝试。

《辛丑条约》签订后,清政府成为帝国主义统治中国的工具,中国社会两大主要矛盾合流,孙中山以三民主义为指导思想,宣传资产阶级革命和民主共和思想,领导辛亥革命运动,推翻封建帝制,建立中华民国,颁布《临时约法》,促进了民族资本主义的进一步发展。这场运动成为中国近代化进程中显著的里程碑。

北洋政府建立后,美日加紧侵华,袁世凯尊孔复古,陈独秀、李大钊等高举民主科学的旗帜,发动新文化运动,促进了中国人民的觉醒,推动了马克思主义在中国的传播,推动了五四爱国运动的发生。

综上所述,近代思想解放运动的不断发展,推动了中国的近代化进程。

论题2:民族资本主义的发展推动了中国的近代化。

论题3:近代中国社会生活的变迁具有鲜明的时代特征。

论题4:近代中国的救亡图存运动蓬勃发展。

历史科试卷(合格性考试)(2023.11)

考试时间:75分钟,试卷总分:100分

一、选择题(每小题2分,共60分,每小题只有一项符合要求。)

1.图1是红山文化的代表器物玉龙,图2是龙山文化的代表器物——蛋壳黑陶杯。在这些文化形成的时代,人们已经使用磨制方法制作石器,并大量使用陶器,开始从事原始农业,饲养家畜,生活逐渐稳定。上述文化形成于( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.青铜时代 D.铁器时代

图1 图2

2.某中学课题组在研究春秋战国历史的过程中,搜集到下列信息,这些信息反映出春秋战国时期的阶段特征是( )

政治 商鞅变法

经济 铁器、牛耕的使用和推广

思想文化 百家争鸣

A.社会大变革的时代 B.繁荣与开放的社会 C.统一国家的建立 D.民族关系发展

3.有学者评论某制度说:“这一制度沿用约达800年,并从结构上影响三省六部制,并左右中国古代中央官制约达700年。它上承夏商周,下接隋唐宋元,在中国历史上留下了浓重的一笔。”结合所学判断,该制度是( )

A.三公九卿制度 B.郡县制 C.九品中正制 D.内阁制度

4.汉高祖陆续分封了一批诸侯王、这些诸侯王大者“夸州兼郡,连城数十,官室百官同制京师”,面汉朝中央直接管辖的只有15个郡,这给汉王朝的统治和稳定埋下隐患。为了加强中央集权,巩固和发展大一统国家,汉武帝采取的措施是( )

A.开通大运河 B.推行崇文抑武政策

C.颁布“推恩令” D.支持商鞅进行变法

5.5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏采取了迁都洛阳、以汉族服饰取代鲜卑服饰、改鲜卑姓为汉姓等一系列改革措施。由此可以推断北魏孝文帝改革的历史作用是( )

A.导致南朝政权的更迭 B.加强了民族交融

C.促进了江南经济开发 D.取消了士族特权

6.“秦汉以后,公族虽更而世族尚不全革,九品中正之弊,至于上品无寒门,下品无世族。”为了解决这一问题,隋朝推行( )

A.世卿世禄制 B.察举制 C.三省六部制 D.科举制

7.南宋临安城水路沿岸建有塌房数十所,房屋达数千间。塌房主将其租赁给本地铺户及外来客商存放货物,并向承租者征收保护与管理费用。材料表明,南宋时( )

A.经济重心南移完成 B.都市商业繁盛

C.商旅安全有所保障 D.海外贸易发达

8.朱熹主张“格物致知”,以明道德之善。明代王阳明主张“内心反省”,以“致良知”。据此可知,两者都( )

A.否定封建专制制度 B.冲击了儒学正统地位

C.主张“工商皆本” D.重视道德修养的完善

9.明初废行中书省,原行中书省的权力由“三司”分割,但“三司”分立也带来了各自为政、难以协调的问题,督抚制度因此逐渐建立。这表明,明朝( )

A.地方行政层级逐步增加 B.基层行政权力扩大

C.地方行政制度不断调整 D.中央权力逐渐下移

10.乾隆二干二年,清政府限定中外贸易只准在广州一处进行。还规定,“如有打造双桅五百石以上违式船只出海者,不论官兵民人,俱发边卫充军”。据此推断,清政府推行的政策是( )

A.闭关自守 B.朝贡贸易 C.重商主义 D.对外开放

11.从鸦片战争到新文化运动,中国人向西方学习经历了曲折的历程。整个过程体现了近代中国( )

A.学习西方就是对封建制度的不断否定

B.学习西方是民族资本主义发展的动力

C.内忧外患交织促进了学习西方的深化

D.发展资本主义是学习西方的主要目的

12.清末某报发表的《论体育》一文提出:“体育者,智育、德育之基础也。今之国势者定一国之盛衰,不定于版图之大小与人口之多寡,而定于国民身体之强弱。”这表明,当时国人( )

A.已认识到落后根源 B.重体轻文蔚然成风

C.救亡自强愿望迫切 D.呼吁实施分科教育

13.孙中山指出:“欧美社会之祸,伏之数十年,及今而后发见(现)之,又不能使之遽去。吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。”这里的“社会革命”是指( )

A.“驱除鞑虏” B.“恢复中华” C.“创立民国” D.“平均地权”

14.下列两幅漫画反映了20世纪初( )

A.北洋军阀的专制统治 B.工人阶级登上政治舞台

C.中国社会的普遍觉醒 D.民主共和理念得到传播

图1 他肯为国受苦,我们应如何 图2 贪食小犬,死不足惜

15.下表为中国共产党创建初期的部分活动,这说明该时期中国共产党( )

时间 部分活动

1922年1月 组织并领导香港海员大罢工

1922年2月 开办上海平民女校,培养妇女运动的骨干

1922年5月 在上海、北京、天津等地建立起社会主义青年团组织

1922年7月 在广东海丰县成立第一个秘密农会

1922年9月 组织并领导安源路矿工人大罢工

A.坚持贯彻扶助农工政策 B.积极参与国民革命运动

C.广泛开展土地革命斗争 D.教育发动群众进行革命

16.下图为中国近代某一历史时期农民运动发展形势示意图。图中形势形成的原因是( )

A.辛亥革命得到各地响应 B.国民革命运动的发展

C.农村革命根据地的开辟 D.人民解放军战略反攻

17.毛泽东在《论联合政府》中说:“从1937年7月7日卢沟桥事变到1938年10月武汉失守这一时期内,国民党政府的对日作战是比较努力的……一时出现了生气蓬勃的新气象。”此处“新气象”主要是指( )

A.抗日民族统一战线初步建立 B.敌后战场已成为主战场

C.国民党军队基本扭转了战局 D.全国性抗战局面的形成

18.下表摘引了一部人物传记的目录。根据所学判断,表中空白处应该是( )

目录

二十 指导敌后抗战和《论持久战》

二十三 新民主主义的理论

三十

三十二 全面内战爆发以后

四十 筹建新中国

A.五四大潮的洗礼 B.上井冈山 C.长征 D.重庆谈判

19.第一个五年计划期间“社会主义改造预算总支出中,58.2%投入工业建设,19.2%投入交通、邮政和电讯业,7.6%投入农业、林业和水利业,7.2%投入文化、教育和卫生事业。”材料表明,新中国建国初期( )

A.合理调整工商业 B.较为重视工业建设

C.优先发展轻工业 D.注重农业经济发展

20.有记者报道某次会议时,写道:周恩来的演讲提出,大家应“从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础”。他的通情达理、心平气和,化解了演讲前一些国家对新中国的误解和攻击。该次会议是( )

A.日内瓦会议 B.万隆会议

C.第一次不结盟运动会议 D.第26届联合国大会

21.下图是创作于1964年的宣传画。该作品旨在( )

A.宣传党开展合作化运动的方针政策 B.表达农业服务国家工业建设的诉求

C.倡导投身社会主义建设的社会风尚 D.说明青年成为农村建设的主导力量

22.据下图判断,下列选项正确的是( )

A.工商业社会主义改造导致服务网点锐减

B.第一个五年计划推动了北京服务业发展

C.经济体制改革极大激发了北京市场活力

D.加入世贸组织使北京商品供应更加多样

图8

23.世界古代某一地区的文明成就包括“象形文字”“世界上第一部太阳历”“金字塔”“莎草纸”。这一地区是( )

A.① B.② C.③ D.④

24.古希腊人追求健康的体魄和完善的心灵,一方面以主人翁的责任感,积极参加城邦节日活动、体育竞赛和其他户外活动;另一方面注重建造庙宇、市场、广场、剧场和运动场等公共设施。这反映了古希腊( )

A.施行民主政治 B.重视建筑实用 C.发展城邦经济 D.增强公民意识

25.公元2世纪,演说家阿利斯提德说,所有的货物,任何曾经创造出来或者生长出来的东西,都在罗马城汇合。他意在说明当时罗马城( )

A.疆域辽阔 B.商贸繁荣 C.法制混乱 D.农业落后

26.自罗马共和国晚期起,拱门形制逐渐成为古罗马建筑的一个显著特色。据下图可知,人类文明交往( )

A.促进了文化艺术的融合 B.推动了区域文化的统一

C.改变了文化中心的分布 D.重塑了民族文化的内核

27.公元前6世纪,恒河流域形成系列国家。在国家形成过程中,印度出现了贵贱分明、职业世袭法律地位不平等的等级制度。这种发端于古代的制度延续下来,对印度社会和历史的发展产生了深远影响。这一制度是( )

A.城邦制度 B.武士制度 C.奴隶制度 D.种姓制度

28.公元8世纪,穆斯林统治下的横跨欧亚非三洲的大帝国是( )

A.罗马帝国 B.拜占庭帝国 C.阿拉伯帝国 D.蒙古帝国

29.受中国政治文明影响较深,曾模仿中国建立中央集权体制的政权是( )

A.阿拉伯帝国 B.奥斯曼帝国 C.笈多帝国 D.高丽王朝

30.图1、图2是古代埃及、古代美洲的建筑。这些建筑能够完成,主要是因为( )

A.铁制工具的大量使用 B.交通运输的便捷

C.国家组织能力的增强 D.文明交流的扩大

图1 胡夫金字塔,建于公元前26世纪 图2 太阳金字塔,建于公元2世纪

二、非选择题(4小题,共40分)

31.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二 隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(4分)

(2)据材料二,概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。(4分)

(3)据材料一、二并结合所学,简析秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用。(2分)

32.阅读材料,回答问题。

材料一 中国共产党领导新民主主义革命的胜利,使中华民族的历史发生了翻天覆地的变化。下面三图为新民主主义革命不同时期中国共产党探索革命道路的代表性旧址。

中华苏维埃共和国临时中央政 陕甘宁边区政府旧址(1937年9月) 七届二中全会会场旧址(1949年3月)

府大礼堂旧址(1931年11月)

材料二 随着新民主主义革命的胜利和中华人民共和国的成立,中国人民真正站起来了。……中国既要实现社会主义,也要完成现代化。在领导人民进行社会主义和建设的过程中,中国共产党人明确提出了实现现代化的奋斗目标,并且为此进行了艰辛探索。

——据罗平汉《中国共产党与中国现代化》

(1)分别指出材料一中三处革命旧址出现的历史时期,并说明这三个时期中国共产党担负的主要革命任务。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出新中国成立初期为实现“社会主义”和“现代化”进行的实践活动。(4分)

33.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 10世纪以后,罗马帝国解体以来的混乱局面有所改善,随着社会和生产秩序的逐渐稳定,人口快速增长,为了满足粮食需求,开垦荒地和林地成为一个重要选项。随着土地面积的扩大,生产力的进步,农产品逐渐有了更多剩余,推动了手工业、商业的发展,西欧城市大量兴起。

12世纪时,更多的行业集中到城市,这刺激了西欧商业和贸易的繁荣。工商业的发展造就了一个新的市民阶级,这使得争取人身自由开始成为城市斗争的主要内容。许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,争取城市自治。

材料二 中世纪西欧城市特许状:

1.市民在整个英格兰和诺曼底的土地,上都享有安全和平。

2.每一个市民必须有一块宽50英尺长100英尺的土地,土地可自由出卖。

3.免除市民的若干封建税和封建劳役,如封建人头税。

4.商人行会在自治城市中拥有商业垄断权。

5.市民享有充分的权力任命他们的市长,遇有讼案即审理;此外无论何人均不得对市民行使司法权力。

(1)根据材料及所学知识,分析10~11世纪西欧城市兴起的原因,并指出西欧城市自治运动的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,并说明城市自治的意义。(4分)

34.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料 历史示意图是学习和研究历史的重要工具。

根据示意图,提炼出一个论题,并结合中国近代史的相关史实予以说明。

(要求:论题明确,论据充分,史实准确,逻辑严密,表达清楚)

永春县2023-2024学年高二上学期11月期中考试

历史科试卷(合格性考试)参考答案

一、选择题(每小题3分,共60分。每小题只有一项符合要求。)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B A A C B D B D C A C C D C D

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B D D B B C C A D B A D C D C

二、非选择题(4小题,共40分)

31.(8分)

(1)演变:①周朝实行分封制;

②战国时在边地出现郡县制(春秋战国时期在边地设置郡县);

③秦统一后在全国推行郡县制;④汉初实行郡国并行制;

⑤东汉至南北朝实行州郡县制。(4分)

(2)原因:①地方出现分权倾向;

②机构设置混乱(郡县过多)。(2分)

措施:①改州郡县制为州县制;

②合并州县。(2分)

(3)作用:①有利于中央集权(加强对地方的控制);②巩固国家统一;

③提高了行政效率(减少了管理层次);

④确立了中国古代行政区划的基本模式。(2分,任答2点)

32.(10分)

(1)①时期:土地革命时期。

任务:建立农村革命根据地,以农村包围城市,武装夺取政权等。(2分)

②时期:抗日战争时期。

任务:反抗日本法西斯侵略,驱除日本帝国主义。(2分)

③时期:解放战争时期。

任务:夺取新民主主义革命最终胜利;反抗国民党独裁统治,解放全中国。(2分)

(2)“社会主义”:1954年第一届全国人大召开,通过《中华人民共和国宪法》,建立人民代表大会制度;实行社会主义三大改造,确立社会主义公有制。(2分)

“现代化”:实行第一个五年计划,优先发展重工业,为社会主义工业化初步奠定基础。(2分)

33.(10分)

(1)原因:①社会稳定:②封建经济的发展。(2分)

特点:①以新兴市民阶层为主体;②斗争形式多样;

③争取自由和法治。(4分,任答2点)

(2)影响:①利于商品经济发展和资本主义萌芽;②促进封建主义的瓦解;

③形成近代市民阶级精神即现代法治精神;④推动了人类社会的转型;

⑥促使城市与王权结盟,王权强化;⑥打破教会对文化教育的垄断;

⑦促使大学兴起;⑧为文艺复兴和宗教改革创造条件。(4分,任答4点)

34.(12分)

论题1:思想解放运动推动了中国的近代化进程。

说明:甲午战后,中国半殖民地化程度大大加深,面对民族危亡,康有为、梁启超等宣传维新思想,主张兴民权、设议院、实行君主立宪制,发动戊戌变法。这场运动成为中国政治民主化的尝试。

《辛丑条约》签订后,清政府成为帝国主义统治中国的工具,中国社会两大主要矛盾合流,孙中山以三民主义为指导思想,宣传资产阶级革命和民主共和思想,领导辛亥革命运动,推翻封建帝制,建立中华民国,颁布《临时约法》,促进了民族资本主义的进一步发展。这场运动成为中国近代化进程中显著的里程碑。

北洋政府建立后,美日加紧侵华,袁世凯尊孔复古,陈独秀、李大钊等高举民主科学的旗帜,发动新文化运动,促进了中国人民的觉醒,推动了马克思主义在中国的传播,推动了五四爱国运动的发生。

综上所述,近代思想解放运动的不断发展,推动了中国的近代化进程。

论题2:民族资本主义的发展推动了中国的近代化。

论题3:近代中国社会生活的变迁具有鲜明的时代特征。

论题4:近代中国的救亡图存运动蓬勃发展。

同课章节目录