高中语文统编版选择性必修中册 第1单元 单元统整学习课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册 第1单元 单元统整学习课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 727.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-02 12:45:23 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

学习任务一 感知理性的光辉

学习任务二 体会不可辩驳的逻辑力量

学习任务三 写作:运用理性思维,深化理性思考

学段二

单元统整学习

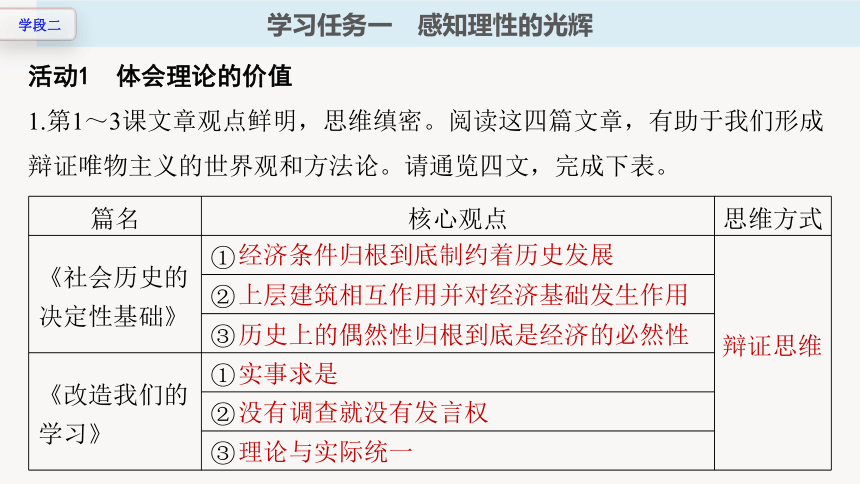

活动1 体会理论的价值

1.第1~3课文章观点鲜明,思维缜密。阅读这四篇文章,有助于我们形成辩证唯物主义的世界观和方法论。请通览四文,完成下表。

学段二

学习任务一 感知理性的光辉

篇名 核心观点 思维方式

《社会历史的决定性基础》 ①

②

③

《改造我们的学习》 ①

②

③

经济条件归根到底制约着历史发展

上层建筑相互作用并对经济基础发生作用

历史上的偶然性归根到底是经济的必然性

实事求是

没有调查就没有发言权

理论与实际统一

辩证思维

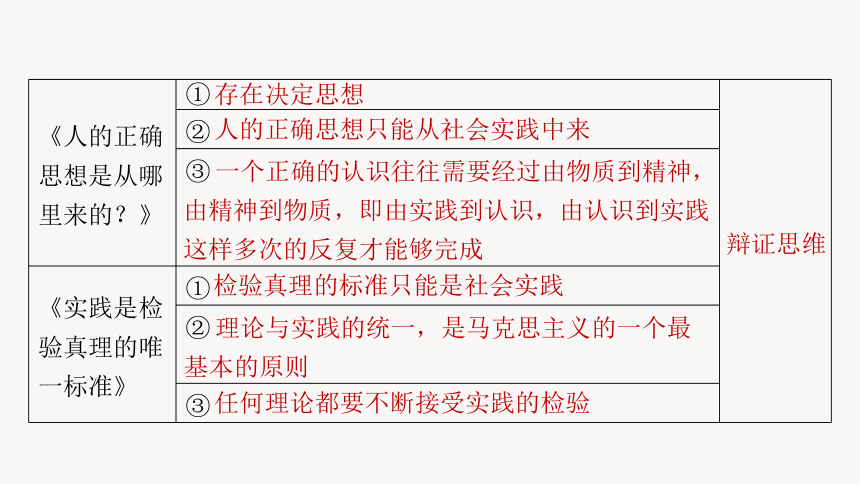

《人的正确思想是从哪里来的?》 ①

②

③

《实践是检验真理的唯一标准》 ①

②

③

存在决定思想

人的正确思想只能从社会实践中来

一个正确的认识往往需要经过由物质到精神,由精神到物质,即由实践到认识,由认识到实践这样多次的反复才能够完成

检验真理的标准只能是社会实践

理论与实践的统一,是马克思主义的一个最基本的原则

任何理论都要不断接受实践的检验

辩证思维

2.这四文都谈到了理论与实践的关系,都有很高的理论价值,请任选一篇文章谈谈自己的理论收获。

答案 (示例)《人的正确思想是从哪里来的?》一文是毛泽东的一篇内容精粹、逻辑严密、篇幅短小的哲学论文。用通俗、简明的大众语言,深刻地阐明了马克思主义认识论的大道理。核心思想是:正确的思想只能从三大实践中来,再通过三大实践来验证思想的正确性。这就是辩证唯物论的认识论,这就是人类正确认识客观、主观世界的正确知行观。

学习了这篇文章,我得到一些感悟。其一,正确认识的最终获得是不断反复和无限发展的。如果人们硬要把将来可能做的事情勉强拿到现在来做,企图超越阶段,这就脱离了客观实践和历史特点,就容易犯冒进的错误。其二,人的认识是从实践中产生的,实践是认识的基础,对认识具有决定作用,实践是检验真理正确与否的唯一标准。二十世纪五十年代的“大跃进”和“人民公社化运动”中不求实际的作风违背了当时的社会客观规律,给国家、社会造成了严重的危害,实践的检验说明这种思想是错误的。1978年12月召开的十一届三中全会提出的改革开放政策,就是因为顺应了当时世界的发展潮流和考虑了中国当时的客观实际情况,经过三十多年的考验,证明了这一政策的成功。

这篇文章告诉我们:没有正确的思想,就没有正确的行动;人们从实践中得到正确思想,正确的思想又不断地推动实践。文章特别提醒和启发我们,一定要认真学习正确的、先进的理论,要积极参加社会实践活动,做到理论联系实际,这样才能产生正确的思想。

作为新一代的我们,在学习中不仅要有一定的学习技巧,还要有一个正确的思想,一个成熟的大脑才能带领我们走向前方的大路。我们要深入生活,积极参与社会实践,只有在实践中才能有切身的体会,才能有真切的感受,才会得出自己的正确的思想。得出正确的思想,我们才能够进一步完成我们的使命,实现我们的梦想。

3.马克思主义深刻改变了人类历史的发展进程。在人类思想史上,没有任何一种思想理论像马克思主义那样对人类产生了如此广泛而深刻的影响。结合所学内容,再查找相关资料,说说你认为马克思主义为什么会有如此巨大的力量。

答案 (示例)马克思主义之所以深刻地改变了人类历史发展进程,在于它是科学的理论。理论形形色色,但只有客观正确地反映社会历史本质的,才能够成为社会实践的科学指南。马克思主义的创立者超越了狭隘的利益局限,致力于根据人类历史发展的方向而努力思考。他们不像空想社会主义者那样,把社会主义建立在善良情感和道德意愿的基础之上,而是根据历史发展的客观规律来勘定社会发展的趋势。马克思主义科学地反映了社会发展的客观规律和变化大势,因此,马克思主义是科学的世界观。

马克思主义之所以深刻地改变了人类历史的发展进程,在于它是人民的理论。一切为了人民的根本利益是马克思主义的理论旨归。马克思在中学毕业时写的文章中就立志为全人类的幸福而工作,这充分显示了马克思为人民而不懈奋斗的伟大情怀。他一生都在为建立一个没有剥削和压迫,每个人都能够得到自由而全面发展的公平正义的社会而奋斗。马克思主义是基于人民寻求解放和建立更加平等和公正的社会的斗争实践基础而产生的,也是在人民争取解放和追求幸福生活的斗争中得到检验和发展的。

马克思主义之所以深刻地改变了人类历史的发展进程,在于它是实践的理论。马克思主义不是书斋里作为智力游戏的哲学,而是无产阶级认识世界、改造世界的强大思想武器。实践的观点是马克思主义认识论的基本观点,实践性是马克思主义理论区别于其他理论的显著特征。只有实践的理论才是科学的理论,因为不仅知识源于对实践经验的总结,而且实践是检验真理的唯一标准。

马克思主义之所以深刻地改变了人类历史的发展进程,在于它是不断发展的开放的理论。只有开放的理论才能不断发展;只有发展的理论才能保持开放性;只有不断发展的开放的理论,才能在历史变迁中始终站在时代前沿。一部马克思主义发展史就是马克思主义经典作家和后继者们根据时代、实践、认识的不断发展而发展的历史,是不断吸收人类历史上一切优秀思想文化成果丰富自己的历史。马克思主义能够永葆其美妙之青春,就在于它不断探索时代发展提出的新课题,回应人类社会面临的新挑战,以理论的开放性和发展性回应历史发展的新问题。社会是发展的,只有发展的理论才能是科学的,才能反映实践的进程,永远保持理论的活力。

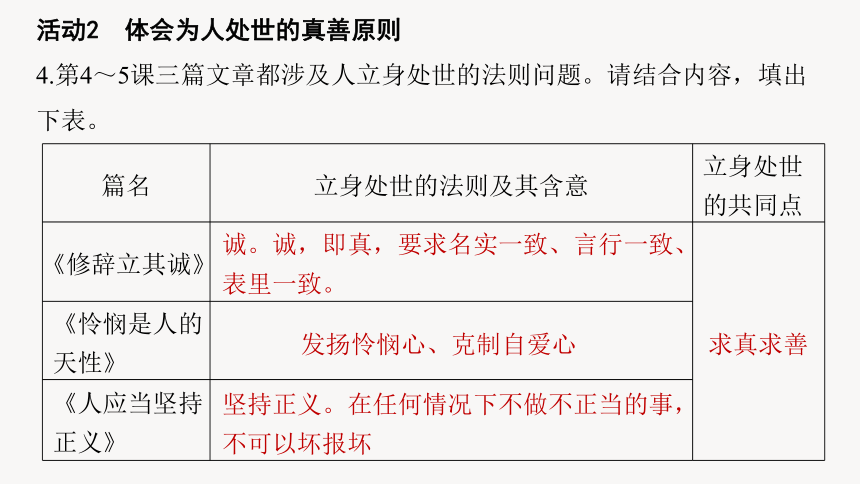

活动2 体会为人处世的真善原则

4.第4~5课三篇文章都涉及人立身处世的法则问题。请结合内容,填出下表。

篇名 立身处世的法则及其含意 立身处世的共同点

《修辞立其诚》

《怜悯是人的天性》

《人应当坚持正义》

诚。诚,即真,要求名实一致、言行一致、表里一致。

发扬怜悯心、克制自爱心

坚持正义。在任何情况下不做不正当的事,不可以坏报坏

求真求善

5.苏格拉底拒绝越狱逃跑的态度及其所体现的精神历来广受赞赏,但也有人认为,雅典法庭的判决是不正义的,苏格拉底欣然接受不正义的判决,这种态度不值得赞赏。你怎样看待这一问题?为什么?

答案 (示例一)赞赏苏格拉底的态度。

首先,他这样做维护了希腊法律的权威。越狱固然延长了其生命的长度,可坦然面对法律的审判却能够维护雅典法律的权威,这对苏格拉底这样一个注重公民责任、热爱雅典民主的哲学家来说,深化了其生命的深度。苏格拉底没有选择越狱而是选择服从法律的审判,在当时的雅典社会倡导了一种公民遵法、守法的法治精神。

其次,这是他对自身高贵灵魂的坚守。苏格拉底将灵魂的高贵、品行的高洁看得重过生死存亡。他认为,不公正的审判和是否服从法律的审判是两码事。他自始至终都没有正面承认其“不敬神”和“败坏青年”两项罪名。服从不公正的审判并不等于认罪,而一旦他越狱,那便是“畏罪潜逃”,畏罪潜逃不仅使自己在审判中的言论主张毫无意义,更相当于直接承认了自己的罪名。

再次,这样做可以给雅典民主以反思或警示。苏格拉底是一个信仰民主政治的理想主义者,他对雅典民主有诸多意见和批判,但他一直推崇和维护的也是雅典民主。他发现了雅典民主政体的漏洞,甚至预测到了多数人的暴政对雅典城邦带来的危害,可现实是民众却没有清醒。既然思想言论毫无效力,那么他就以生命证实雅典民主的漏洞,由此可以换来雅典社会对民主政体的反思和警示。

可见,不越狱而坦然赴死,并不是他生命的凋零,而是生命的升华。他是为理想献身,绝不越狱的选择实现了其个人价值和社会价值的完美统一。

(示例二)不赞赏苏格拉底的态度。

苏格拉底只是卷入政治斗争的无辜受害者。众所周知,陪审法庭给苏格拉底冠以“不敬神”和“败坏青年”的罪名纯粹是子虚乌有,苏格拉底只是在使用其思想言论自由的权利。况且雅典民主存在极大的漏洞:以绝大多数人的意向来决定一个人是否有罪和量刑轻重,而不注重讲究事实证据。这就极其容易造成多数人的暴政,这是对人权的随意践踏,这样的法律并不具有维护其权威的意义;以法律的名义侵犯人权,这样的法律并不值得遵循。不越狱而选择服从不公正的审判,是其理想对现实的妥协。这种妥协是在助纣为虐,为虎作伥,助长了雅典民主暴政的嚣张气焰。而这正与苏格拉底的出发点南辕北辙。

返 回

学段二

学习任务二 体会不可辩驳的逻辑力量

本单元前四篇文章,都是逻辑严密的经典理论文章,有着不可辩驳的逻辑力量。请任选一篇文章,分析其逻辑的严密性。

答案 (示例一)《人的正确思想是从哪里来的?》这篇气势磅礴、吐纳环宇的哲学论文中遵循着严密的逻辑形式和规律:①在对“物质可以变成精神,精神可以变成物质”的议论中,从不同的层次、不同的角度,用不同的语言来表述,在议论中保持其思维的同一性和确定性;

②在对“人的正确思想,只能从社会实践中来”的议论中,从不同的层次、不同的角度对不同的方面,作出不同的判断,思维首尾一贯;

③在对“认识论”的议论中,以辩证唯物论的认识论,否定唯心主义的认识论,爱憎分明,保持其思维的明确性;

④对“人的正确思想是从哪里来的”的概念、判断、理论即思想体系进行了论证,以其充分的理由,高屋建瓴,使其思维的论辩有一泻千里之势。

以上四层之间环环相扣、层层深入、推理严密,具有如大河奔流般不可抗辩的逻辑力量。

(示例二)《实践是检验真理的唯一标准》一文精雕细琢,逻辑清晰:

①引言部分是说文章的价值性,也就是写文章的原因,即肃清“四人帮”的流毒与影响,推动拨乱反正。

②第一部分是说文章的学理性,也就是解释为什么说实践是检验真理的唯一标准,通过什么范式的逻辑说理才能让读者心服口服地相信“实践是检验真理的唯一标准”这个文章论断。

③第二部分是说文章的立场性,也就是说要站在什么立场上才能真正地理解和坚持检验真理的科学标准。这个立论起点和逻辑立场就是马克思主义立场“实践的观点是马克思主义的一个首要的、基本的观点”。只有站在马克思主义立场上,才能清晰而准确地理解作者的原意和文章的原意。

④第三部分是说文章论断的现实验证性。主要是以例证的方式,解释了“实践是检验真理的唯一标准”的现实支撑问题,即实践例证。作者通过列举众多著名的现实例证来佐证文章的论断。

⑤第四部分是说明文章的未来展望性。解释了怎样做才算是真正地坚持了检验真理的科学标准。主要是从现实和未来两个时空维度来谈怎么看和怎么办的问题。

文章的五部分既单独叙议、自成一段,又前后相依、浑然一体,具有严密的逻辑性。

返 回

学段二

1.认识事物时,我们的判断会受到一些因素的影响。“自古以来”“著名专家表示”“书上说”“大多数人认为”……选择或查找几个类似短语,延伸思考,充实依据,选取合适的角度,写一篇不少于800字的文章,题目自拟。

2.当人们获得一些新的东西时,也有可能失去另一些东西。互联网为人们的生活带来不少便捷,那么人们可能会失去什么呢?请就你对这个问题的思考写一篇不少于800字的文章,题目自拟。

学习任务三 写作:运用理性思维,深化理性思考

【写作文题】

1.学会说“我认为”

论点正确是文章成功最重要的因素。无论是发议论还是阐述问题,都是为了让别人接受自己的观点,因此,首先要对自己的观点负责,要学会说“我认为”。文章的说服力取决于对客观事物的正确反映,取决于作者的立场、观点和方法的正确。如果论点不正确,即使口若悬河、巧舌如簧,也无济于事、难以服人。韩愈的《师说》被认为是千年经典,可是廖沫沙先生从中看出一般人会忽视的问题,他认真分析,形成了独到的见解。韩愈认为:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻。”韩愈在此没有谈到教师如何学习,而廖沫沙认为:

【写作点拨】深化理性思考

“做教师的要同时做学生,或者首先做学生;学生也不能因为教师在某一方面存在短处就不向教师学习。”

2.换种视角看问题

写论述文,立论最忌思路单一。如果不会变换视角做多角度的、全面的思考,往往会失之偏颇。一种观点,一种说法,要经得起推敲,不能有歧义,如许多“常言道”“俗话说”有一定的道理,但是如果换个角度审视,就会发现未必经得起推敲。如“失败是成功之母”,不过是一句用来鼓励失败者奋斗的话,现实生活中存在着这样的可能,但它不是绝对真理。就失败与成功的关系看,“失败与成功”这个论题可以有四种观点,而且都有事实可以证明。

除“失败是成功之母”以外,还有——

①失败是失败之母:因为条件不足;因为认识不够……

②成功是失败之母:因为客观条件的变化;因为自己犯错误;因为骄傲……

③成功是成功之母:因为选择正确;因为条件充分;因为机遇……

因而,论述失败与成功,你不能不考虑两者关系的变化。

诸如此类,有很多,如“逆境出人才”“开卷有益”“忠言逆耳”“有话则长,无话则短”等等,只要变换角度看,都能保证论点正确,有新意。

3.向前一步洞若观火

论点应力求全面、深刻和新颖。论点肤浅,视野狭窄,常常是因为立论时没能“再朝前跨一步”。下面这则材料,从考古学的观点看自有价值,从社会学的观点看它有另一种价值,而把它放到现今社会改革的大环境下看,它又能给人以怎样的启迪呢?

1958年,在意大利的一座矿井中发现了一具完整的猿类骨骼化石,这具化石有猿和人的特征:颌骨和牙齿结构像人类,手臂很长,和猿一样。科学家研究后得出结论:这是古猿的一种,生活在1 000万年前,它之所以兼具猿和人的特征,是因为它一度来到地面生活,后来又返回森林,重新爬上树生活。它是古猿向人的方向发展中没有成功的一支,现已绝迹。它被命名为山猿。

“山猿”的故事给人以有益的启示。“这具化石有猿和人的特征”是要说明它们本来有进化为人类的可能,可是它们最终仍旧是比人低级的猿。如果停留在材料层面,这则材料只具有人类学、考古学的一般价值。如果能就“后来又返回森林,重新爬上树生活”作深入的思考,知道那是它们不能进化成为人类的重要原因,就有可能豁然开朗。问题的关键正在于此:知难而退,永远不可能成功;走回头路是没有出息的,只有在认准了目标之后一往无前,才能生存下去并取得成功。

(1)选择或查找几个类似短语,最好选择熟语,而且是同一类的,例如“聚沙成塔”“集腋成裘”“千里之行,始于足下”这一组成语,它反映了积累的重要性,或者深入思考其背后的哲理,或转换视角,另辟蹊径。

(2)应紧紧扣住“互联网”这个关键词语,进行辩证思考,既读其利,又读其“弊”,但主要针对后者。

【审题点拨】

做了不一定说

“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”从某种意义上来说,万物起源于零,从零到一,从一到无限,往往都属于一种积土成山、积水成渊的过程,量变孕育了质变。

所以我们理解“千里之行,始于足下”中最通常的一层意思便是凡事的开始都必须跨出第一步,一步一步积累以成千里,就类似于《荀子》所提及的“不积跬步,无以至千里”,强调的是积少成多,从点滴做起的重要性。

【参考例文】

对于“千里之行,始于足下”,我更倾向于把它理解为闻一多先生的格言“做了不一定说”。子曰:“先行其言,而后从之。”步至千里,不能仅说说而已,必要先实践,做了再说。这是孔老夫子的态度。闻一多先生说:“人家说了再做,我是做了再说。”“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”闻一多先生在钻研古代典籍的时候,臧克家形容他:“目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。……不动不响,无声无闻。”几年间,他把四方竹纸本子写满密密麻麻的小楷,终凝聚成了《唐诗杂论》的硕果。做了再说,做了不说,是闻一多先生作为学者的态度。他做出卓越的成就就是“千里之行”的终点,不张扬、脚踏实地地干就是“始于足下”的正确方式。“做了也不一定说”正是这种专注于做的正确方式。

“做了没说”与“说了没做”是完全不同的,前者是扎扎实实的实践的态度,后者是华而不实的浮夸的作风。无论是摆在你面前的事,还是你心中想做的事,无论它是“千里之行”,还是咫尺之遥,无论它平淡无奇,还是荆棘满途,只要把“始于足下”的态度落实到行动上,再苦再累,你都会甘之如饴。

返 回

【点评】从“我们的理解”到“我的理解”看到了作者不人云亦云的求实求真的精神,也看到了作者独立思考的良好习惯。说了再做,做了再说,说了不一定做,做了不一定说,看似绕口令,其中的选择取舍,正是“千里之行,始于足下”的思想精髓。文虽短,意深长。

学习任务一 感知理性的光辉

学习任务二 体会不可辩驳的逻辑力量

学习任务三 写作:运用理性思维,深化理性思考

学段二

单元统整学习

活动1 体会理论的价值

1.第1~3课文章观点鲜明,思维缜密。阅读这四篇文章,有助于我们形成辩证唯物主义的世界观和方法论。请通览四文,完成下表。

学段二

学习任务一 感知理性的光辉

篇名 核心观点 思维方式

《社会历史的决定性基础》 ①

②

③

《改造我们的学习》 ①

②

③

经济条件归根到底制约着历史发展

上层建筑相互作用并对经济基础发生作用

历史上的偶然性归根到底是经济的必然性

实事求是

没有调查就没有发言权

理论与实际统一

辩证思维

《人的正确思想是从哪里来的?》 ①

②

③

《实践是检验真理的唯一标准》 ①

②

③

存在决定思想

人的正确思想只能从社会实践中来

一个正确的认识往往需要经过由物质到精神,由精神到物质,即由实践到认识,由认识到实践这样多次的反复才能够完成

检验真理的标准只能是社会实践

理论与实践的统一,是马克思主义的一个最基本的原则

任何理论都要不断接受实践的检验

辩证思维

2.这四文都谈到了理论与实践的关系,都有很高的理论价值,请任选一篇文章谈谈自己的理论收获。

答案 (示例)《人的正确思想是从哪里来的?》一文是毛泽东的一篇内容精粹、逻辑严密、篇幅短小的哲学论文。用通俗、简明的大众语言,深刻地阐明了马克思主义认识论的大道理。核心思想是:正确的思想只能从三大实践中来,再通过三大实践来验证思想的正确性。这就是辩证唯物论的认识论,这就是人类正确认识客观、主观世界的正确知行观。

学习了这篇文章,我得到一些感悟。其一,正确认识的最终获得是不断反复和无限发展的。如果人们硬要把将来可能做的事情勉强拿到现在来做,企图超越阶段,这就脱离了客观实践和历史特点,就容易犯冒进的错误。其二,人的认识是从实践中产生的,实践是认识的基础,对认识具有决定作用,实践是检验真理正确与否的唯一标准。二十世纪五十年代的“大跃进”和“人民公社化运动”中不求实际的作风违背了当时的社会客观规律,给国家、社会造成了严重的危害,实践的检验说明这种思想是错误的。1978年12月召开的十一届三中全会提出的改革开放政策,就是因为顺应了当时世界的发展潮流和考虑了中国当时的客观实际情况,经过三十多年的考验,证明了这一政策的成功。

这篇文章告诉我们:没有正确的思想,就没有正确的行动;人们从实践中得到正确思想,正确的思想又不断地推动实践。文章特别提醒和启发我们,一定要认真学习正确的、先进的理论,要积极参加社会实践活动,做到理论联系实际,这样才能产生正确的思想。

作为新一代的我们,在学习中不仅要有一定的学习技巧,还要有一个正确的思想,一个成熟的大脑才能带领我们走向前方的大路。我们要深入生活,积极参与社会实践,只有在实践中才能有切身的体会,才能有真切的感受,才会得出自己的正确的思想。得出正确的思想,我们才能够进一步完成我们的使命,实现我们的梦想。

3.马克思主义深刻改变了人类历史的发展进程。在人类思想史上,没有任何一种思想理论像马克思主义那样对人类产生了如此广泛而深刻的影响。结合所学内容,再查找相关资料,说说你认为马克思主义为什么会有如此巨大的力量。

答案 (示例)马克思主义之所以深刻地改变了人类历史发展进程,在于它是科学的理论。理论形形色色,但只有客观正确地反映社会历史本质的,才能够成为社会实践的科学指南。马克思主义的创立者超越了狭隘的利益局限,致力于根据人类历史发展的方向而努力思考。他们不像空想社会主义者那样,把社会主义建立在善良情感和道德意愿的基础之上,而是根据历史发展的客观规律来勘定社会发展的趋势。马克思主义科学地反映了社会发展的客观规律和变化大势,因此,马克思主义是科学的世界观。

马克思主义之所以深刻地改变了人类历史的发展进程,在于它是人民的理论。一切为了人民的根本利益是马克思主义的理论旨归。马克思在中学毕业时写的文章中就立志为全人类的幸福而工作,这充分显示了马克思为人民而不懈奋斗的伟大情怀。他一生都在为建立一个没有剥削和压迫,每个人都能够得到自由而全面发展的公平正义的社会而奋斗。马克思主义是基于人民寻求解放和建立更加平等和公正的社会的斗争实践基础而产生的,也是在人民争取解放和追求幸福生活的斗争中得到检验和发展的。

马克思主义之所以深刻地改变了人类历史的发展进程,在于它是实践的理论。马克思主义不是书斋里作为智力游戏的哲学,而是无产阶级认识世界、改造世界的强大思想武器。实践的观点是马克思主义认识论的基本观点,实践性是马克思主义理论区别于其他理论的显著特征。只有实践的理论才是科学的理论,因为不仅知识源于对实践经验的总结,而且实践是检验真理的唯一标准。

马克思主义之所以深刻地改变了人类历史的发展进程,在于它是不断发展的开放的理论。只有开放的理论才能不断发展;只有发展的理论才能保持开放性;只有不断发展的开放的理论,才能在历史变迁中始终站在时代前沿。一部马克思主义发展史就是马克思主义经典作家和后继者们根据时代、实践、认识的不断发展而发展的历史,是不断吸收人类历史上一切优秀思想文化成果丰富自己的历史。马克思主义能够永葆其美妙之青春,就在于它不断探索时代发展提出的新课题,回应人类社会面临的新挑战,以理论的开放性和发展性回应历史发展的新问题。社会是发展的,只有发展的理论才能是科学的,才能反映实践的进程,永远保持理论的活力。

活动2 体会为人处世的真善原则

4.第4~5课三篇文章都涉及人立身处世的法则问题。请结合内容,填出下表。

篇名 立身处世的法则及其含意 立身处世的共同点

《修辞立其诚》

《怜悯是人的天性》

《人应当坚持正义》

诚。诚,即真,要求名实一致、言行一致、表里一致。

发扬怜悯心、克制自爱心

坚持正义。在任何情况下不做不正当的事,不可以坏报坏

求真求善

5.苏格拉底拒绝越狱逃跑的态度及其所体现的精神历来广受赞赏,但也有人认为,雅典法庭的判决是不正义的,苏格拉底欣然接受不正义的判决,这种态度不值得赞赏。你怎样看待这一问题?为什么?

答案 (示例一)赞赏苏格拉底的态度。

首先,他这样做维护了希腊法律的权威。越狱固然延长了其生命的长度,可坦然面对法律的审判却能够维护雅典法律的权威,这对苏格拉底这样一个注重公民责任、热爱雅典民主的哲学家来说,深化了其生命的深度。苏格拉底没有选择越狱而是选择服从法律的审判,在当时的雅典社会倡导了一种公民遵法、守法的法治精神。

其次,这是他对自身高贵灵魂的坚守。苏格拉底将灵魂的高贵、品行的高洁看得重过生死存亡。他认为,不公正的审判和是否服从法律的审判是两码事。他自始至终都没有正面承认其“不敬神”和“败坏青年”两项罪名。服从不公正的审判并不等于认罪,而一旦他越狱,那便是“畏罪潜逃”,畏罪潜逃不仅使自己在审判中的言论主张毫无意义,更相当于直接承认了自己的罪名。

再次,这样做可以给雅典民主以反思或警示。苏格拉底是一个信仰民主政治的理想主义者,他对雅典民主有诸多意见和批判,但他一直推崇和维护的也是雅典民主。他发现了雅典民主政体的漏洞,甚至预测到了多数人的暴政对雅典城邦带来的危害,可现实是民众却没有清醒。既然思想言论毫无效力,那么他就以生命证实雅典民主的漏洞,由此可以换来雅典社会对民主政体的反思和警示。

可见,不越狱而坦然赴死,并不是他生命的凋零,而是生命的升华。他是为理想献身,绝不越狱的选择实现了其个人价值和社会价值的完美统一。

(示例二)不赞赏苏格拉底的态度。

苏格拉底只是卷入政治斗争的无辜受害者。众所周知,陪审法庭给苏格拉底冠以“不敬神”和“败坏青年”的罪名纯粹是子虚乌有,苏格拉底只是在使用其思想言论自由的权利。况且雅典民主存在极大的漏洞:以绝大多数人的意向来决定一个人是否有罪和量刑轻重,而不注重讲究事实证据。这就极其容易造成多数人的暴政,这是对人权的随意践踏,这样的法律并不具有维护其权威的意义;以法律的名义侵犯人权,这样的法律并不值得遵循。不越狱而选择服从不公正的审判,是其理想对现实的妥协。这种妥协是在助纣为虐,为虎作伥,助长了雅典民主暴政的嚣张气焰。而这正与苏格拉底的出发点南辕北辙。

返 回

学段二

学习任务二 体会不可辩驳的逻辑力量

本单元前四篇文章,都是逻辑严密的经典理论文章,有着不可辩驳的逻辑力量。请任选一篇文章,分析其逻辑的严密性。

答案 (示例一)《人的正确思想是从哪里来的?》这篇气势磅礴、吐纳环宇的哲学论文中遵循着严密的逻辑形式和规律:①在对“物质可以变成精神,精神可以变成物质”的议论中,从不同的层次、不同的角度,用不同的语言来表述,在议论中保持其思维的同一性和确定性;

②在对“人的正确思想,只能从社会实践中来”的议论中,从不同的层次、不同的角度对不同的方面,作出不同的判断,思维首尾一贯;

③在对“认识论”的议论中,以辩证唯物论的认识论,否定唯心主义的认识论,爱憎分明,保持其思维的明确性;

④对“人的正确思想是从哪里来的”的概念、判断、理论即思想体系进行了论证,以其充分的理由,高屋建瓴,使其思维的论辩有一泻千里之势。

以上四层之间环环相扣、层层深入、推理严密,具有如大河奔流般不可抗辩的逻辑力量。

(示例二)《实践是检验真理的唯一标准》一文精雕细琢,逻辑清晰:

①引言部分是说文章的价值性,也就是写文章的原因,即肃清“四人帮”的流毒与影响,推动拨乱反正。

②第一部分是说文章的学理性,也就是解释为什么说实践是检验真理的唯一标准,通过什么范式的逻辑说理才能让读者心服口服地相信“实践是检验真理的唯一标准”这个文章论断。

③第二部分是说文章的立场性,也就是说要站在什么立场上才能真正地理解和坚持检验真理的科学标准。这个立论起点和逻辑立场就是马克思主义立场“实践的观点是马克思主义的一个首要的、基本的观点”。只有站在马克思主义立场上,才能清晰而准确地理解作者的原意和文章的原意。

④第三部分是说文章论断的现实验证性。主要是以例证的方式,解释了“实践是检验真理的唯一标准”的现实支撑问题,即实践例证。作者通过列举众多著名的现实例证来佐证文章的论断。

⑤第四部分是说明文章的未来展望性。解释了怎样做才算是真正地坚持了检验真理的科学标准。主要是从现实和未来两个时空维度来谈怎么看和怎么办的问题。

文章的五部分既单独叙议、自成一段,又前后相依、浑然一体,具有严密的逻辑性。

返 回

学段二

1.认识事物时,我们的判断会受到一些因素的影响。“自古以来”“著名专家表示”“书上说”“大多数人认为”……选择或查找几个类似短语,延伸思考,充实依据,选取合适的角度,写一篇不少于800字的文章,题目自拟。

2.当人们获得一些新的东西时,也有可能失去另一些东西。互联网为人们的生活带来不少便捷,那么人们可能会失去什么呢?请就你对这个问题的思考写一篇不少于800字的文章,题目自拟。

学习任务三 写作:运用理性思维,深化理性思考

【写作文题】

1.学会说“我认为”

论点正确是文章成功最重要的因素。无论是发议论还是阐述问题,都是为了让别人接受自己的观点,因此,首先要对自己的观点负责,要学会说“我认为”。文章的说服力取决于对客观事物的正确反映,取决于作者的立场、观点和方法的正确。如果论点不正确,即使口若悬河、巧舌如簧,也无济于事、难以服人。韩愈的《师说》被认为是千年经典,可是廖沫沙先生从中看出一般人会忽视的问题,他认真分析,形成了独到的见解。韩愈认为:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻。”韩愈在此没有谈到教师如何学习,而廖沫沙认为:

【写作点拨】深化理性思考

“做教师的要同时做学生,或者首先做学生;学生也不能因为教师在某一方面存在短处就不向教师学习。”

2.换种视角看问题

写论述文,立论最忌思路单一。如果不会变换视角做多角度的、全面的思考,往往会失之偏颇。一种观点,一种说法,要经得起推敲,不能有歧义,如许多“常言道”“俗话说”有一定的道理,但是如果换个角度审视,就会发现未必经得起推敲。如“失败是成功之母”,不过是一句用来鼓励失败者奋斗的话,现实生活中存在着这样的可能,但它不是绝对真理。就失败与成功的关系看,“失败与成功”这个论题可以有四种观点,而且都有事实可以证明。

除“失败是成功之母”以外,还有——

①失败是失败之母:因为条件不足;因为认识不够……

②成功是失败之母:因为客观条件的变化;因为自己犯错误;因为骄傲……

③成功是成功之母:因为选择正确;因为条件充分;因为机遇……

因而,论述失败与成功,你不能不考虑两者关系的变化。

诸如此类,有很多,如“逆境出人才”“开卷有益”“忠言逆耳”“有话则长,无话则短”等等,只要变换角度看,都能保证论点正确,有新意。

3.向前一步洞若观火

论点应力求全面、深刻和新颖。论点肤浅,视野狭窄,常常是因为立论时没能“再朝前跨一步”。下面这则材料,从考古学的观点看自有价值,从社会学的观点看它有另一种价值,而把它放到现今社会改革的大环境下看,它又能给人以怎样的启迪呢?

1958年,在意大利的一座矿井中发现了一具完整的猿类骨骼化石,这具化石有猿和人的特征:颌骨和牙齿结构像人类,手臂很长,和猿一样。科学家研究后得出结论:这是古猿的一种,生活在1 000万年前,它之所以兼具猿和人的特征,是因为它一度来到地面生活,后来又返回森林,重新爬上树生活。它是古猿向人的方向发展中没有成功的一支,现已绝迹。它被命名为山猿。

“山猿”的故事给人以有益的启示。“这具化石有猿和人的特征”是要说明它们本来有进化为人类的可能,可是它们最终仍旧是比人低级的猿。如果停留在材料层面,这则材料只具有人类学、考古学的一般价值。如果能就“后来又返回森林,重新爬上树生活”作深入的思考,知道那是它们不能进化成为人类的重要原因,就有可能豁然开朗。问题的关键正在于此:知难而退,永远不可能成功;走回头路是没有出息的,只有在认准了目标之后一往无前,才能生存下去并取得成功。

(1)选择或查找几个类似短语,最好选择熟语,而且是同一类的,例如“聚沙成塔”“集腋成裘”“千里之行,始于足下”这一组成语,它反映了积累的重要性,或者深入思考其背后的哲理,或转换视角,另辟蹊径。

(2)应紧紧扣住“互联网”这个关键词语,进行辩证思考,既读其利,又读其“弊”,但主要针对后者。

【审题点拨】

做了不一定说

“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”从某种意义上来说,万物起源于零,从零到一,从一到无限,往往都属于一种积土成山、积水成渊的过程,量变孕育了质变。

所以我们理解“千里之行,始于足下”中最通常的一层意思便是凡事的开始都必须跨出第一步,一步一步积累以成千里,就类似于《荀子》所提及的“不积跬步,无以至千里”,强调的是积少成多,从点滴做起的重要性。

【参考例文】

对于“千里之行,始于足下”,我更倾向于把它理解为闻一多先生的格言“做了不一定说”。子曰:“先行其言,而后从之。”步至千里,不能仅说说而已,必要先实践,做了再说。这是孔老夫子的态度。闻一多先生说:“人家说了再做,我是做了再说。”“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”闻一多先生在钻研古代典籍的时候,臧克家形容他:“目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。……不动不响,无声无闻。”几年间,他把四方竹纸本子写满密密麻麻的小楷,终凝聚成了《唐诗杂论》的硕果。做了再说,做了不说,是闻一多先生作为学者的态度。他做出卓越的成就就是“千里之行”的终点,不张扬、脚踏实地地干就是“始于足下”的正确方式。“做了也不一定说”正是这种专注于做的正确方式。

“做了没说”与“说了没做”是完全不同的,前者是扎扎实实的实践的态度,后者是华而不实的浮夸的作风。无论是摆在你面前的事,还是你心中想做的事,无论它是“千里之行”,还是咫尺之遥,无论它平淡无奇,还是荆棘满途,只要把“始于足下”的态度落实到行动上,再苦再累,你都会甘之如饴。

返 回

【点评】从“我们的理解”到“我的理解”看到了作者不人云亦云的求实求真的精神,也看到了作者独立思考的良好习惯。说了再做,做了再说,说了不一定做,做了不一定说,看似绕口令,其中的选择取舍,正是“千里之行,始于足下”的思想精髓。文虽短,意深长。