2023-2024学年部编版七年级历史上册第一、二单元练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年部编版七年级历史上册第一、二单元练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 619.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-02 14:25:38 | ||

图片预览

文档简介

二单元

选择题

1.关于人类的起源有很多种说法,下图表明人类是由猿猴演化而来的,得出这一结论最有力的证据是 ( )

A.传说、遗址 B.化石、遗址

C.遗物、记载 D.传说、记载

2.“彩云之南”的云南不仅有优美的风景,更有悠久的历史,这里曾生活的元谋人距今约 ( )

A.170万年 B.20万年 C.3万年 D.6000年

3.“北京周口店北京人遗址……考古发现包括:10万多件石器,成批的骨器,100多种野兽化石,还有大量灰烬……其中最厚的灰烬可

达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树子等。”材料说明北京人 ( )

①会制造石器②会种植粟③会使用火和保存火种④会饲养家畜

①② B.③④ C.①③ D.②④

4.“周口店北京人遗址考古发现10万多件石器,成批的骨器,100多种野兽化石,还有大量的灰烬……”以上材料无法说明北京人 ( )

A.会制造石器 B.能够猎取动物

C.会种植粟 D.会使用火

5. 1958年在半坡遗址上修建了半坡博物馆。下列能反映半坡居民生活状况的是 ( )

A.干栏式房屋 B.半地穴式房屋 C.出土的稻谷 D.铜鼎

6.小华在阅读一本有关我国境内远古居民生活情况的历史书时,了解到有一群距今约三万年的远古人,模样与现代人基本相同,已掌握磨光和钻孔技术,并已会人工取火。你认为这群远古人应是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡原始居民

7.农耕发明之后,原始先民慢慢地向适宜耕作的山前、低地迁移。他们告别了原先的洞穴,开始营建住所,集聚而居,形成了最初的聚落。这说明聚落形成是由于( )

A.磨制石器的出现 B.家畜饲养的出现

C.谋生方式的变化 D.定居生活的出现

8.某校学生为研究半坡居民生活的历史,搜集了以下几类资料。其中史料价值最高的是( )

A.民间传说 B.地区风俗 C.经典文献 D.出土文物

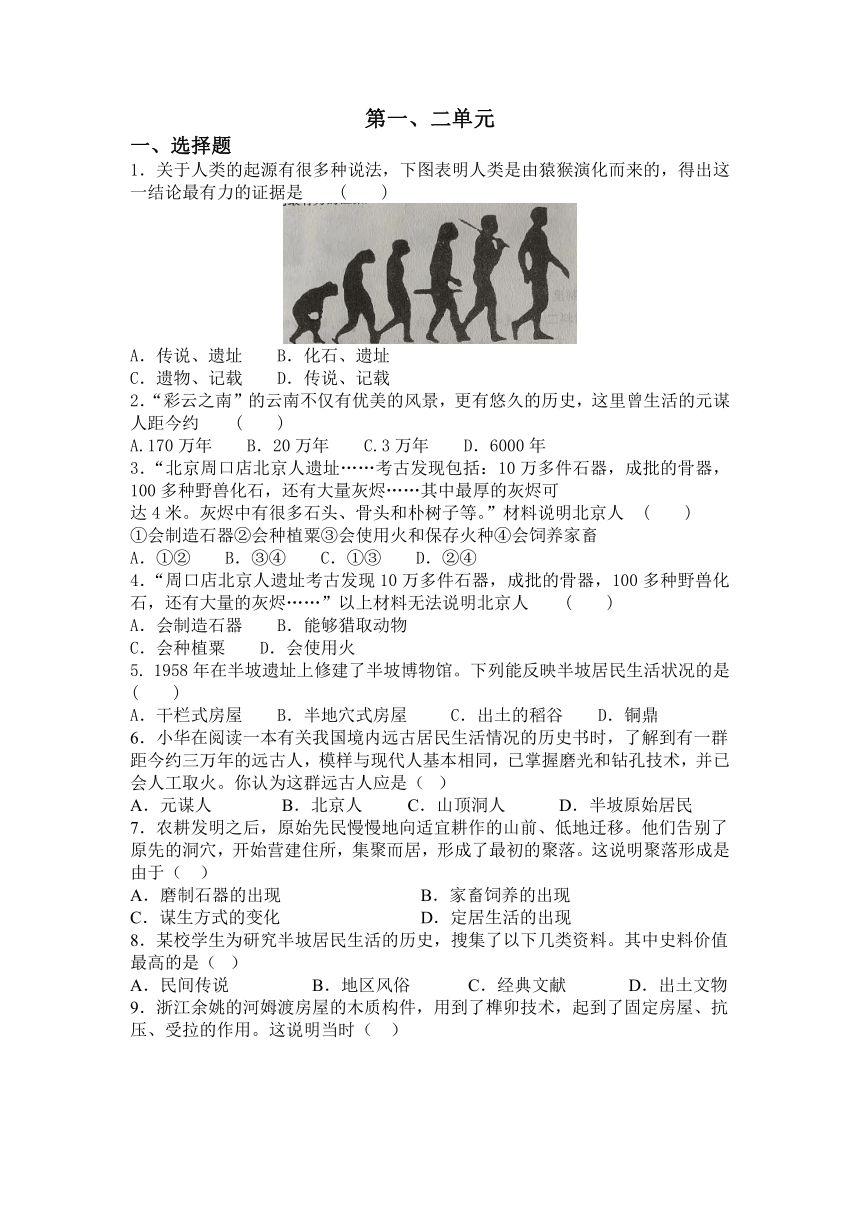

9.浙江余姚的河姆渡房屋的木质构件,用到了榫卯技术,起到了固定房屋、抗压、受拉的作用。这说明当时( )

A.原始农业已经普遍产生 B.黄河流域文化领先世界

C.原始居民具有生活智慧 D.农业生产工具不断革新

10.陶寺遗址位于山西省襄汾县陶寺村南,考古队员发现了规模空前的城址、与之相匹配的王墓和宫殿、独立的仓储区、手工业区等。公元前2300年—公元前1900年陶寺遗址对了解中国新石器时代晚期的社会历史及探索夏文化,都具有重要的学术价值。这说明( )

A.中华文化的最早起源是陶寺文化 B.考古是了解原始社会的重要依据

C.陶寺文化已经出现了世界最早的文字 D.中华文明具有继承性

11.《中国经济史》在评述古代中国农业生产技术发展时说:“耕用牛犁, 使用铁器,是农业耕作技术的革命性突破,是划时代的进步。”这一“革命性突破”发生在( )

A.尧舜禹时期 B.商朝后期

C.西周时期 D.春秋后期

12.电视剧《大秦赋》中楚国小吏李斯、魏国布衣尉缭、韩国水工郑国等都得到了秦王重用。这主要说明( )

A.电视剧胡编乱造 B.用人才不拘一格 C.多民族形成一体 D.大一统万民归心

13.战国时期都江堰的修建造就了成都平原 “天府之国”的美誉。当时主持修建此工程的国家是( )

A.晋国 B.魏国 C.秦国 D.蜀国

14.《汉书》记载:“商君为法于秦,战斩一首(人头)赐爵一级,……”该史料反映了( )

A.商鞅变法奖励军功 B.兼并战争残酷

C.商鞅变法奖励耕织 D.秦国禁止私斗

15.《史记商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立……遂灭商君之家。”这段材料说明( )

A.改革可能需要付出沉重的代价 B.太子即位后顺应民心处死商鞅

C.变法失败是因为触犯了贵族的利益 D.社会改革必须顺应历史发展的潮流

16.有学者认为:“这一思想学派将法(政令)术(策略)势(权势)三者有机地结合起来,构成诸子百家中最为切实有效的政治学说。”该思想学派是( )

A.法家 B.道家 C.儒家 D.墨家

17.老子认为“民之饥,以其上食税之多,是以饥”,孔子提出“古之为政,爱人为大”。二者都主张( )

A.无为而治 B.以民为本 C.轻徭薄赋 D.儒道一家

18.为了落实“双减”政策,切实减轻学生负担,安徽某校要求作业设计要体现个性化特征。这一举措和下列孔子的哪一主张相一致( )

A.“仁者爱人” B.创办私学 C.因材施教 D.以德治国

19.《汉书·艺文志》在描述诸子百家“其言相殊,辟犹水火”后,不忘加上一句“相灭亦相生”。这说明( )

A.道家学派借鉴了儒家的教育思想 B.各学派之间相互影响、取长补短

C.各学派思想一致,政治观点不同 D.墨家学说对其他学派有深刻影响

20.孔子主张“为政以德”,韩非主张“以法为教”,荀子主张“礼法并用”。战国末年《吕氏春秋》则体现了杂家“兼儒墨,合名法”的特点,并不追求一个内在的思想系统,而是力图把各家思想融为一炉。这一变化反映出( )

A.统一观念已经孕育 B.儒学思想影响扩大

C.各家思想日益趋同 D.中央集权观念出现

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 2009年,云南省楚雄彝族自治州元谋县政府完成了修建“东方人类祭祖台”的项目规划和选址工作。祭祖台初步设计高170米,基座是正方形,祭祖台内部由下到上分别是祭奠层、世界珍藏馆和人类博物馆。

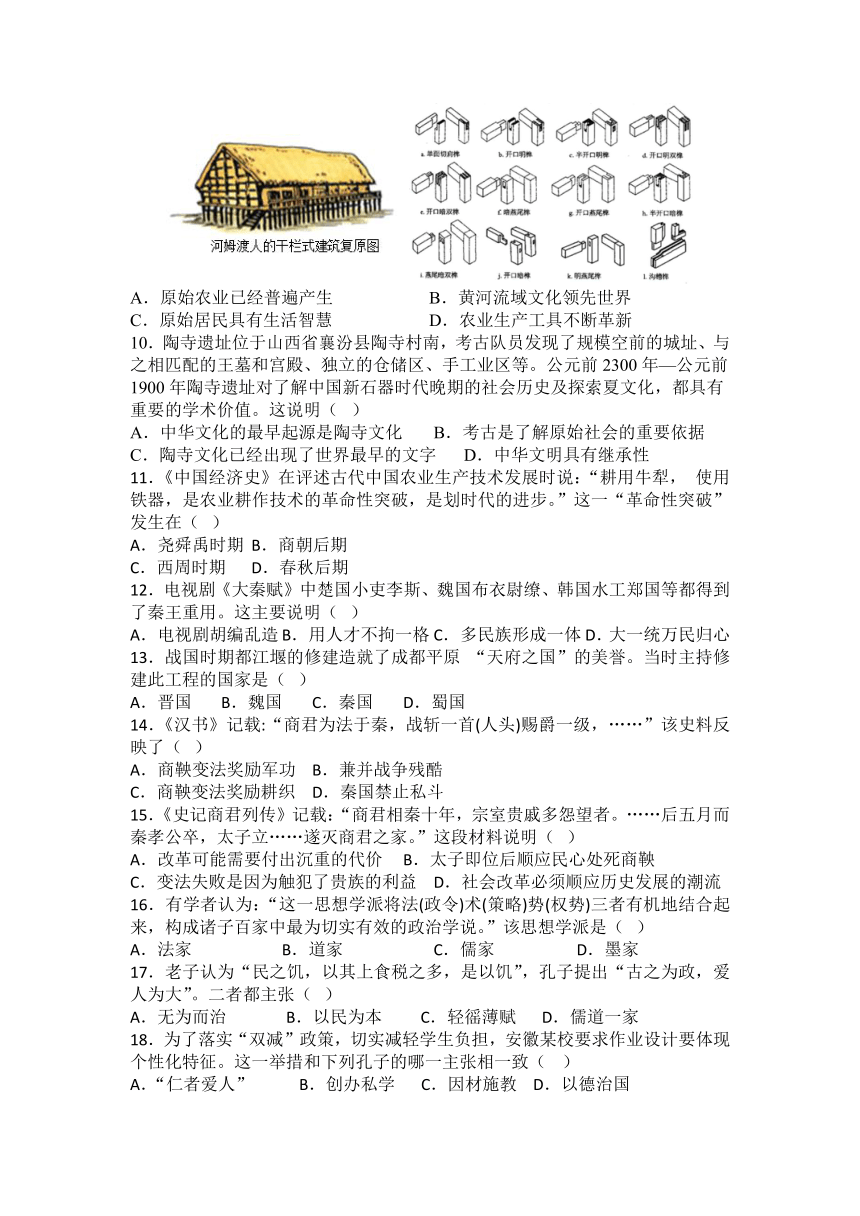

材料二 如图:

材料三 北京人头盖骨化石的发现,是人类发展史研究的一个里程碑。为人类正确认识自己的由来和历史作出了巨大的贡献,被学术界誉为“古人类研究史中最为动人的发现之一。”请回答:

(1)你认为材料一中在元谋县修建“东方人类祭祖台”的主要原因是什么?祭祖台为什么设计高170米?

(2)观察材料二的图一,分析北京人的外貌有什么特点。从图二、图三中你能得出哪些信息。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述北京人的发现所产生的重要意义?

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在长期的采集和渔猎过程中,人类逐渐掌握了某些动植物的生长知识,学会选择、驯化野生动植物。大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现。

——据普通高中教科书《中外历史纲要》

(1)根据材料一,指出人类产生之初的生产方式,并结合所学知识说明原始农业兴起和发展的主要标志。

材料二:

(2)根据材料二,简要介绍河姆渡文明的特征。

(3)综合以上材料,谈谈你对人类社会发展的认识。

23.阅读材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 中国新石器时代部分文化情况简表

文化类型 仰韶文化 红山文化 良渚文化

分布范围 黄河中游 辽河上游 长江下游

特色文物 彩陶盆 玉龙 玉球

材料二 中国耳熟能详的传说:盘古开天地、神农开始农业、黄帝创制度、尧舜禹举贤禅让…,来自不同的来源,却在逐步走向大一统的过程中…编织为共同的传说系统。

——许值云《万古江河》

材料三 鼎在先秦时代是重要的礼器…“九鼎”“七鼎”等构成的周代“列鼎制度”,分别标志着天子、诸侯、大夫和士的身份。四五千年前的古文字与已经成熟的甲骨文是一脉相承的中国古文字…汉字的五千年不断裂是中华五千年不断裂文明的重要保证。

——刘庆柱《不断裂的文明史》

请回答:

(1)据材料一,推断半坡遗址属于哪种文化类型?结合所学,“良渚文化”遗址的核心--良潜古城的考古发现证实,长江中下游地区何时进入文明社会?

(2)材料二中的“神农”指的是谁?他和黄帝被后人尊称为什么?材料认为“共同的传说系统”是在什么过程中形成的?

(3)材料三中的“列鼎制度”与哪一制度有关?结合所学,甲骨文在中国文字史上具有怎样的地位?其使用的最原始的造字方法是什么?

(4)综合上述材料,中华文明的起源和发展具有哪些特性?

24.历史上的变法与改革不同程度上促进了社会的进步。阅读下列材料。

材料一:商鞅颁布变法令规定:废除土地国有制,全面实行土地私有制,土地可以自由买卖。这就破坏了奴隶制的生产关系,促进了封建经济的发展。

--—《中国通史》

材料二:为了保证国家的赋税收入,商鞅制造了标准的度量衡器一一商鞅方升……此外商鞅还规范了进位制度,统一了斗、桶、权、衡、丈、尺,规定六尺为一步,二百四十步为一亩,五十亩为一畦。

——维基百科

材料三:行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡大治。

——《史记商君列传》

(1)根据材料一,概括商鞅变法的主要内容。从材料看,这项法令的实行有什么作用?

(2)材料二反映了商鞅变法的哪一项重要措施?

(3)根据材料三并结合所学知识,分别概括秦民“勇于公战”和“怯于私斗”的原因。

(4)综合上述材料及所学知识,说说商鞅变法取得了怎样的成效?

答案

1-5BACCB 6-10CCDCB 11-15DBCAA 16-20ACADC

21.(1)因为在元谋县发现了我国境内目前已确认的最早的古人类元谋人;元谋人距今约170万年。

(2)前额低平,眉骨粗大,额骨突出,鼻骨扁平,嘴部前伸;北京人会使用火,会制造工具,以狩猎、采集食物果实为生。

(3)北京人是世界上最重要的原始人类之一,这一发现对于完善古人类进化的历史具有重要意义。通过对北京人的研究,可以发现早期猿人向现代人类演进和发展变化的规律,为人类起源的研究提供了可靠的证据。

22.(1)采集和渔猎;农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展。

(2)遗址中发现的大量稻谷遗存说明河姆渡人会栽培水稻,表明长江中下游是亚洲稻的起源地之一;农业工具以骨耜最为典型,说明劳动工具的进步;猪纹陶钵的出土说明河姆渡人会制作陶器,饲养猪等家畜。

(3)劳动在人类社会发展中起着重要作用;人民群众是物质生产的主要承担者和历史的创造者;人类社会形态呈现从低级到高级的发展趋势等。

23.(1)仰韶文化;距今5000年左右

(2)炎帝;人文初祖;逐步走向大一统的过程中

(3)分封制;是中国已发现的古老文字中年代最早,体系较为完整的文字;象形。

(4)多元一体;大一统;连续性等。

24.(1)废除土地国有制度,实行土地私有制;打破了奴隶制经济关系,促进了封建经济的发展。

(2)统一度量衡。

(3)“勇于公战”的原因:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐田宅。“怯于私斗”的原因:法度严明或法律严酷。

(4)使秦国国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为后来统一六国奠定了基础。

选择题

1.关于人类的起源有很多种说法,下图表明人类是由猿猴演化而来的,得出这一结论最有力的证据是 ( )

A.传说、遗址 B.化石、遗址

C.遗物、记载 D.传说、记载

2.“彩云之南”的云南不仅有优美的风景,更有悠久的历史,这里曾生活的元谋人距今约 ( )

A.170万年 B.20万年 C.3万年 D.6000年

3.“北京周口店北京人遗址……考古发现包括:10万多件石器,成批的骨器,100多种野兽化石,还有大量灰烬……其中最厚的灰烬可

达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树子等。”材料说明北京人 ( )

①会制造石器②会种植粟③会使用火和保存火种④会饲养家畜

①② B.③④ C.①③ D.②④

4.“周口店北京人遗址考古发现10万多件石器,成批的骨器,100多种野兽化石,还有大量的灰烬……”以上材料无法说明北京人 ( )

A.会制造石器 B.能够猎取动物

C.会种植粟 D.会使用火

5. 1958年在半坡遗址上修建了半坡博物馆。下列能反映半坡居民生活状况的是 ( )

A.干栏式房屋 B.半地穴式房屋 C.出土的稻谷 D.铜鼎

6.小华在阅读一本有关我国境内远古居民生活情况的历史书时,了解到有一群距今约三万年的远古人,模样与现代人基本相同,已掌握磨光和钻孔技术,并已会人工取火。你认为这群远古人应是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡原始居民

7.农耕发明之后,原始先民慢慢地向适宜耕作的山前、低地迁移。他们告别了原先的洞穴,开始营建住所,集聚而居,形成了最初的聚落。这说明聚落形成是由于( )

A.磨制石器的出现 B.家畜饲养的出现

C.谋生方式的变化 D.定居生活的出现

8.某校学生为研究半坡居民生活的历史,搜集了以下几类资料。其中史料价值最高的是( )

A.民间传说 B.地区风俗 C.经典文献 D.出土文物

9.浙江余姚的河姆渡房屋的木质构件,用到了榫卯技术,起到了固定房屋、抗压、受拉的作用。这说明当时( )

A.原始农业已经普遍产生 B.黄河流域文化领先世界

C.原始居民具有生活智慧 D.农业生产工具不断革新

10.陶寺遗址位于山西省襄汾县陶寺村南,考古队员发现了规模空前的城址、与之相匹配的王墓和宫殿、独立的仓储区、手工业区等。公元前2300年—公元前1900年陶寺遗址对了解中国新石器时代晚期的社会历史及探索夏文化,都具有重要的学术价值。这说明( )

A.中华文化的最早起源是陶寺文化 B.考古是了解原始社会的重要依据

C.陶寺文化已经出现了世界最早的文字 D.中华文明具有继承性

11.《中国经济史》在评述古代中国农业生产技术发展时说:“耕用牛犁, 使用铁器,是农业耕作技术的革命性突破,是划时代的进步。”这一“革命性突破”发生在( )

A.尧舜禹时期 B.商朝后期

C.西周时期 D.春秋后期

12.电视剧《大秦赋》中楚国小吏李斯、魏国布衣尉缭、韩国水工郑国等都得到了秦王重用。这主要说明( )

A.电视剧胡编乱造 B.用人才不拘一格 C.多民族形成一体 D.大一统万民归心

13.战国时期都江堰的修建造就了成都平原 “天府之国”的美誉。当时主持修建此工程的国家是( )

A.晋国 B.魏国 C.秦国 D.蜀国

14.《汉书》记载:“商君为法于秦,战斩一首(人头)赐爵一级,……”该史料反映了( )

A.商鞅变法奖励军功 B.兼并战争残酷

C.商鞅变法奖励耕织 D.秦国禁止私斗

15.《史记商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立……遂灭商君之家。”这段材料说明( )

A.改革可能需要付出沉重的代价 B.太子即位后顺应民心处死商鞅

C.变法失败是因为触犯了贵族的利益 D.社会改革必须顺应历史发展的潮流

16.有学者认为:“这一思想学派将法(政令)术(策略)势(权势)三者有机地结合起来,构成诸子百家中最为切实有效的政治学说。”该思想学派是( )

A.法家 B.道家 C.儒家 D.墨家

17.老子认为“民之饥,以其上食税之多,是以饥”,孔子提出“古之为政,爱人为大”。二者都主张( )

A.无为而治 B.以民为本 C.轻徭薄赋 D.儒道一家

18.为了落实“双减”政策,切实减轻学生负担,安徽某校要求作业设计要体现个性化特征。这一举措和下列孔子的哪一主张相一致( )

A.“仁者爱人” B.创办私学 C.因材施教 D.以德治国

19.《汉书·艺文志》在描述诸子百家“其言相殊,辟犹水火”后,不忘加上一句“相灭亦相生”。这说明( )

A.道家学派借鉴了儒家的教育思想 B.各学派之间相互影响、取长补短

C.各学派思想一致,政治观点不同 D.墨家学说对其他学派有深刻影响

20.孔子主张“为政以德”,韩非主张“以法为教”,荀子主张“礼法并用”。战国末年《吕氏春秋》则体现了杂家“兼儒墨,合名法”的特点,并不追求一个内在的思想系统,而是力图把各家思想融为一炉。这一变化反映出( )

A.统一观念已经孕育 B.儒学思想影响扩大

C.各家思想日益趋同 D.中央集权观念出现

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 2009年,云南省楚雄彝族自治州元谋县政府完成了修建“东方人类祭祖台”的项目规划和选址工作。祭祖台初步设计高170米,基座是正方形,祭祖台内部由下到上分别是祭奠层、世界珍藏馆和人类博物馆。

材料二 如图:

材料三 北京人头盖骨化石的发现,是人类发展史研究的一个里程碑。为人类正确认识自己的由来和历史作出了巨大的贡献,被学术界誉为“古人类研究史中最为动人的发现之一。”请回答:

(1)你认为材料一中在元谋县修建“东方人类祭祖台”的主要原因是什么?祭祖台为什么设计高170米?

(2)观察材料二的图一,分析北京人的外貌有什么特点。从图二、图三中你能得出哪些信息。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述北京人的发现所产生的重要意义?

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在长期的采集和渔猎过程中,人类逐渐掌握了某些动植物的生长知识,学会选择、驯化野生动植物。大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现。

——据普通高中教科书《中外历史纲要》

(1)根据材料一,指出人类产生之初的生产方式,并结合所学知识说明原始农业兴起和发展的主要标志。

材料二:

(2)根据材料二,简要介绍河姆渡文明的特征。

(3)综合以上材料,谈谈你对人类社会发展的认识。

23.阅读材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 中国新石器时代部分文化情况简表

文化类型 仰韶文化 红山文化 良渚文化

分布范围 黄河中游 辽河上游 长江下游

特色文物 彩陶盆 玉龙 玉球

材料二 中国耳熟能详的传说:盘古开天地、神农开始农业、黄帝创制度、尧舜禹举贤禅让…,来自不同的来源,却在逐步走向大一统的过程中…编织为共同的传说系统。

——许值云《万古江河》

材料三 鼎在先秦时代是重要的礼器…“九鼎”“七鼎”等构成的周代“列鼎制度”,分别标志着天子、诸侯、大夫和士的身份。四五千年前的古文字与已经成熟的甲骨文是一脉相承的中国古文字…汉字的五千年不断裂是中华五千年不断裂文明的重要保证。

——刘庆柱《不断裂的文明史》

请回答:

(1)据材料一,推断半坡遗址属于哪种文化类型?结合所学,“良渚文化”遗址的核心--良潜古城的考古发现证实,长江中下游地区何时进入文明社会?

(2)材料二中的“神农”指的是谁?他和黄帝被后人尊称为什么?材料认为“共同的传说系统”是在什么过程中形成的?

(3)材料三中的“列鼎制度”与哪一制度有关?结合所学,甲骨文在中国文字史上具有怎样的地位?其使用的最原始的造字方法是什么?

(4)综合上述材料,中华文明的起源和发展具有哪些特性?

24.历史上的变法与改革不同程度上促进了社会的进步。阅读下列材料。

材料一:商鞅颁布变法令规定:废除土地国有制,全面实行土地私有制,土地可以自由买卖。这就破坏了奴隶制的生产关系,促进了封建经济的发展。

--—《中国通史》

材料二:为了保证国家的赋税收入,商鞅制造了标准的度量衡器一一商鞅方升……此外商鞅还规范了进位制度,统一了斗、桶、权、衡、丈、尺,规定六尺为一步,二百四十步为一亩,五十亩为一畦。

——维基百科

材料三:行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡大治。

——《史记商君列传》

(1)根据材料一,概括商鞅变法的主要内容。从材料看,这项法令的实行有什么作用?

(2)材料二反映了商鞅变法的哪一项重要措施?

(3)根据材料三并结合所学知识,分别概括秦民“勇于公战”和“怯于私斗”的原因。

(4)综合上述材料及所学知识,说说商鞅变法取得了怎样的成效?

答案

1-5BACCB 6-10CCDCB 11-15DBCAA 16-20ACADC

21.(1)因为在元谋县发现了我国境内目前已确认的最早的古人类元谋人;元谋人距今约170万年。

(2)前额低平,眉骨粗大,额骨突出,鼻骨扁平,嘴部前伸;北京人会使用火,会制造工具,以狩猎、采集食物果实为生。

(3)北京人是世界上最重要的原始人类之一,这一发现对于完善古人类进化的历史具有重要意义。通过对北京人的研究,可以发现早期猿人向现代人类演进和发展变化的规律,为人类起源的研究提供了可靠的证据。

22.(1)采集和渔猎;农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展。

(2)遗址中发现的大量稻谷遗存说明河姆渡人会栽培水稻,表明长江中下游是亚洲稻的起源地之一;农业工具以骨耜最为典型,说明劳动工具的进步;猪纹陶钵的出土说明河姆渡人会制作陶器,饲养猪等家畜。

(3)劳动在人类社会发展中起着重要作用;人民群众是物质生产的主要承担者和历史的创造者;人类社会形态呈现从低级到高级的发展趋势等。

23.(1)仰韶文化;距今5000年左右

(2)炎帝;人文初祖;逐步走向大一统的过程中

(3)分封制;是中国已发现的古老文字中年代最早,体系较为完整的文字;象形。

(4)多元一体;大一统;连续性等。

24.(1)废除土地国有制度,实行土地私有制;打破了奴隶制经济关系,促进了封建经济的发展。

(2)统一度量衡。

(3)“勇于公战”的原因:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐田宅。“怯于私斗”的原因:法度严明或法律严酷。

(4)使秦国国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为后来统一六国奠定了基础。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史