2024届高考历史复习专题 陕北文化(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考历史复习专题 陕北文化(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-05 13:31:34 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

陕北文化

2024届高考历史复习专题 ★★

陕北地区是革命老区,是中国黄土高原的中心部分,包括陕西省的榆林市和延安市,它们都在陕西的北部,所以称做陕北。地势西北高,东南低。总面积92521.4平方公里,是在中生代基岩所构成的古地形基础上,覆盖新生代红土和很厚的黄土层,再经过流水切割和土壤侵蚀而形成的。基本地貌类型是黄土塬、梁、峁、沟、塬,是黄土高原经过现代沟壑分割后留存下来的高原面。

陕北文化

陕北小吃

陕北秧歌

陕北民歌

陕北小吃

陕北小吃

陕北秧歌

陕北民歌

陕北小吃

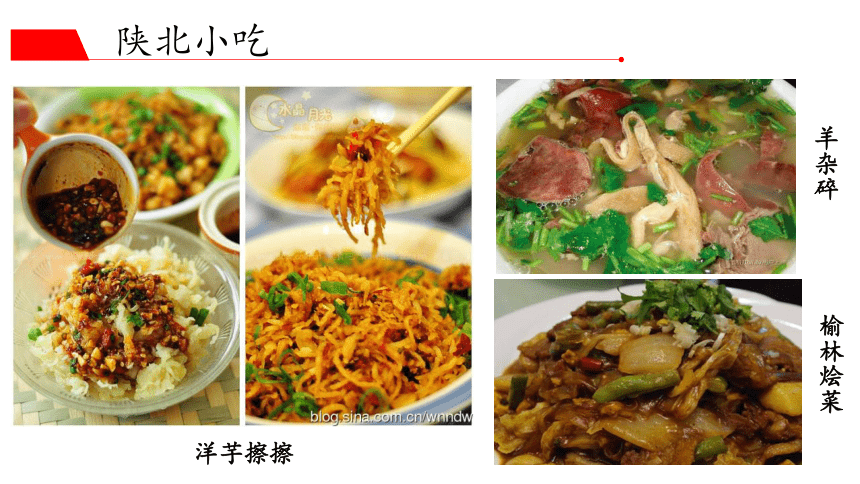

洋芋擦擦

羊杂碎

榆林烩菜

陕北小吃

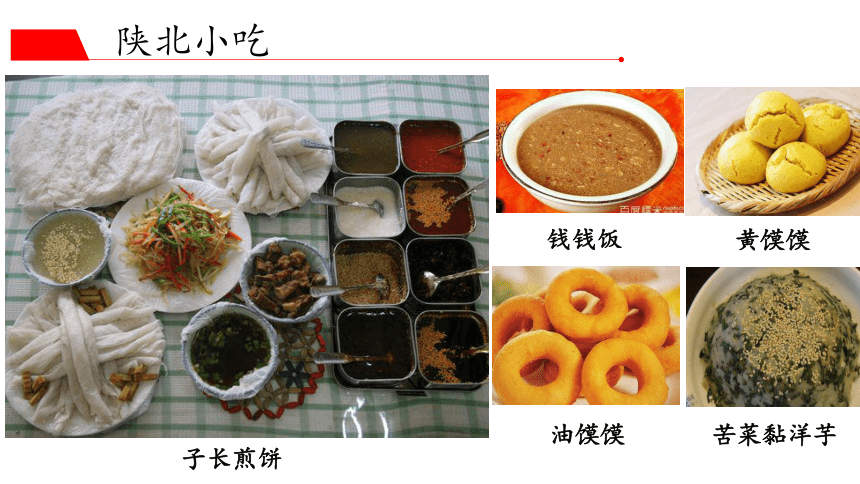

子长煎饼

钱钱饭

黄馍馍

油馍馍

苦菜黏洋芋

陕北小吃

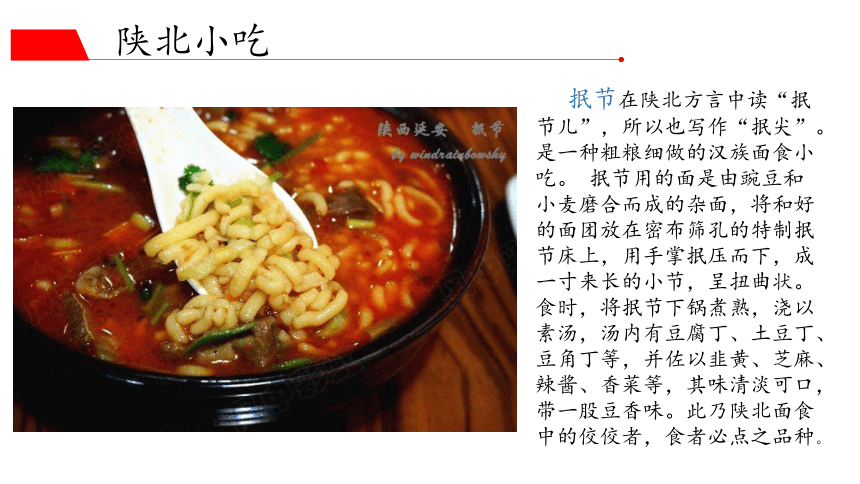

抿节在陕北方言中读“抿节儿”,所以也写作“抿尖”。是一种粗粮细做的汉族面食小吃。 抿节用的面是由豌豆和小麦磨合而成的杂面,将和好的面团放在密布筛孔的特制抿节床上,用手掌抿压而下,成一寸来长的小节,呈扭曲状。食时,将抿节下锅煮熟,浇以素汤,汤内有豆腐丁、土豆丁、豆角丁等,并佐以韭黄、芝麻、辣酱、香菜等,其味清淡可口,带一股豆香味。此乃陕北面食中的佼佼者,食者必点之品种。

陕北小吃

“剁荞面”,顾名思义是用刀剁的荞麦面。

荞麦是陕北的上等杂粮之一。它高蛋白,低脂肪,维生素含量高,营养相当丰富,陕北当地人用它做在许多好吃的传统食品。剁荞面就是其中最受欢迎的一种。这种食品,有软化血管、保护视力、清热、降火、健胃、预防脑血管出血等食疗价值,被誉为“长寿食品”。

陕北小吃

陕北秧歌

陕北民歌

陕北秧歌

陕北秧歌

陕北秧歌是流传于陕西陕北高原的一种具有广泛群众性和代表性的汉族传统舞蹈,又称"闹红火"、"闹秧歌"、"闹社火"、"闹阳歌"等。它主要分布在陕西榆林、延安、绥德、米脂等地,历史悠久,内容丰富,形式多样。其中绥德、米脂秧歌最具代表性。

陕北秧歌

秧歌之谜

秧歌之谜,是问秧歌从哪儿来,为什么叫“秧歌”。很多人都回答过这个问题。几百年来,它至少有十种写法儿:秧歌、阳歌、姎哥、央哥、扬高、羊高、迎阁、英歌、莺歌、因歌。有说秧歌原是南方稻区插秧之歌;有说它源于古代祭祀农神祈求丰收;有说这种歌舞起于凤阳,叫“阳歌”;有说“阳歌”是源于上古人类的太阳崇拜;有说秧歌为苏东坡所创,出自宋代;甚至有说是宋代时候,以“姎哥”为主要角色的西域歌舞,与汉族元宵社火结合,而形成“秧歌”。各种说法儿,有的颇有所依,有的颇具创意。其实,谜底就在于,这个在陕北乡间念作“yáng”的“秧”,到底该是哪个字?找到本字,谜就破解。

陕北秧歌今天的谒庙、彩门、九曲等十来种方式,包括广场上的歌舞,都应该有巫术源头。《周礼·春官》记:“司巫掌群巫之政令。若国大旱,则率巫而舞雩。”雩(yú)是求雨之祭,是大巫率小巫们举行舞蹈方式的祭天仪式。这应该是秧歌的源头之一。至今在陕北安塞沿河湾,正月十五晚上,转了消灾免难的九曲秧歌后,大家还跟着伞头儿成群跪在地上,对天告求——求一个今年的风调雨顺。在靠天吃饭的陕北,农民未雨绸缪,从周代继承下来的这种对天的礼数,从未失传。

陕北秧歌

陕北民歌

陕北小吃

陕北秧歌

陕北民歌

陕北民歌

一道道的那个山来哟

一道道水

咱们中央噢红军到陕北

一杆杆的那个红旗哟

一杆杆枪

咱们的队伍势力壮

千家万户哎咳哎咳哟

把门开哎咳哎咳哟

快把咱亲人迎进来咿儿呀儿来吧哟

热腾腾油糕哎咳哎咳哟

摆上桌哎咳哎咳哟

滚滚的米酒快给亲人喝咿儿呀儿来吧哟

从1934年10月17日中共中央和中央红军从瑞金出发开始,至1936年10月22日红二、红一方面军会师结束。2、红军长征的路线:瑞金→突破敌四道防线→强渡乌江→占领遵义→四渡赤水→巧渡金沙江→强渡大渡河→飞夺泸定桥→翻雪山→过草地→陕北吴起会师(1935年10月)→甘肃会宁会师(1936年10月)

山丹丹开花红艳艳 这首曲子表达了人民群众对共产党的真挚情感,对毛主席的歌颂,赞美了陕北地区的风土人情。

《山丹丹开花红艳艳》是我国著名作曲家、钢琴家王建中先生于1973年根据同名歌曲改编而成的

描绘了红军长征抵达陕北时,正逢满山的山丹丹花盛开,军民欢歌乐舞的情景,它的旋律优美动人,曲调明亮宽广,运用了陕北高腔的激越热恋,使朴素的情感无比真实。

这首歌唱出了人民群众对共产党的那份真挚的情感,王建中先生把这首歌曲改编成了钢琴曲,仍然完好地保存了原民歌的风格特点,它凝聚了具有深远源的中华民族音乐审美意识,展示了一幅动人的陕北人民革命的生活图画,同时也反映出当时人们的朝气、乐观、美好的精神面貌。

陕北民歌

陕北民歌

陕北地区是汉族民歌荟萃之地,民歌种类很多,当地俗称“山曲”或“酸曲”。主要有信天游、小调、酒歌、榆林小曲等二十多种,其中以信天游最富有特色、最具代表性。

陕北民歌昂扬着黄土地上泥土的芳香,流淌着黄河儿女最通俗的 词汇和最亮丽的激情。她是我们黄土地的母语和家园,更是我们黄土文化的特色和精粹。陕北民歌有她鲜明的地域特征:土气、大气、美气一土得掉渣、大得雄奇、美的撩人。这种既通俗又亮丽的特色足以使其站在歌坛圣殿之上,用小调小曲宣泄黄钟大吕之势。

在陕北,人们的喜、怒、哀、乐哪一种情感,都可以用民歌的形式来表达。无论是站在崇山峻岭之巅,还是走在弯弯曲曲的山道里,或者行进在一马平川的大路上,到处都可以听到顺风飘来的悠扬歌声。这就是陕北民歌。“女人们忧愁哭鼻子,男人们忧愁唱曲子。”黄土高原上,既有婆姨们如泣如诉的低婉吟唱,又有后生们的“拦羊嗓子回牛声”的高歌回荡。

陕北民歌

陕北民歌反映社会生活内容十分丰富。如今流行的陕北民歌,大部分产生于19世纪末至20世纪40年代,既有反映社会变革的内容,也有反映陕北人民对封建统洽阶级的压迫、剥削的反抗,特别是革命历史民歌,是一批珍贵的革命历史资料。像著名的《当红军的哥哥回来了》《山丹丹开花红艳艳》等。

陕北民歌艺术就是陕北语言的艺术,流传久远影响广泛的陕北民歌,长期以来积淀了大量的古老而又原始的、地域广泛的、原汁原味的陕北方言。为研究陕北地方语言提供了许多活生生的第一手资料。

陕北民歌从多方面多角度多层次地记录了陕北民间的人、事、物、情,陕北民歌的发展、演变历史,就是陕北社会生活发展和演变的历史。

陕北民歌中蕴含着丰富的民俗资料和信息,蕴含着人类社会发生、发展过程的许多文化价值。如《过年歌》、《十二节令歌》、《冬日九九歌》、《结婚喜歌》、《丧事歌》、《陪灵歌》、《夯歌》、《牧羊歌》等。

陕北民歌记录了群芳争艳、琳琅满目的陕北山川草木,乡土风物。这应归功于“比兴”手法在陕北民歌中的普遍运用。人们在唱民歌的时候,日之所及,神之所思,一人一事,一物一景,一山一水,一草一木皆可信手牛拈来,唱入歌中。陕北民歌的价值已经远远超越了“民歌”的范畴,它是产生于陕北,积淀于陕北,承继并珍藏在世世代代陕北人心中的一座富饶而辉煌的文化艺术宝库。

谢谢大家!

陕北文化

2024届高考历史复习专题 ★★

陕北地区是革命老区,是中国黄土高原的中心部分,包括陕西省的榆林市和延安市,它们都在陕西的北部,所以称做陕北。地势西北高,东南低。总面积92521.4平方公里,是在中生代基岩所构成的古地形基础上,覆盖新生代红土和很厚的黄土层,再经过流水切割和土壤侵蚀而形成的。基本地貌类型是黄土塬、梁、峁、沟、塬,是黄土高原经过现代沟壑分割后留存下来的高原面。

陕北文化

陕北小吃

陕北秧歌

陕北民歌

陕北小吃

陕北小吃

陕北秧歌

陕北民歌

陕北小吃

洋芋擦擦

羊杂碎

榆林烩菜

陕北小吃

子长煎饼

钱钱饭

黄馍馍

油馍馍

苦菜黏洋芋

陕北小吃

抿节在陕北方言中读“抿节儿”,所以也写作“抿尖”。是一种粗粮细做的汉族面食小吃。 抿节用的面是由豌豆和小麦磨合而成的杂面,将和好的面团放在密布筛孔的特制抿节床上,用手掌抿压而下,成一寸来长的小节,呈扭曲状。食时,将抿节下锅煮熟,浇以素汤,汤内有豆腐丁、土豆丁、豆角丁等,并佐以韭黄、芝麻、辣酱、香菜等,其味清淡可口,带一股豆香味。此乃陕北面食中的佼佼者,食者必点之品种。

陕北小吃

“剁荞面”,顾名思义是用刀剁的荞麦面。

荞麦是陕北的上等杂粮之一。它高蛋白,低脂肪,维生素含量高,营养相当丰富,陕北当地人用它做在许多好吃的传统食品。剁荞面就是其中最受欢迎的一种。这种食品,有软化血管、保护视力、清热、降火、健胃、预防脑血管出血等食疗价值,被誉为“长寿食品”。

陕北小吃

陕北秧歌

陕北民歌

陕北秧歌

陕北秧歌

陕北秧歌是流传于陕西陕北高原的一种具有广泛群众性和代表性的汉族传统舞蹈,又称"闹红火"、"闹秧歌"、"闹社火"、"闹阳歌"等。它主要分布在陕西榆林、延安、绥德、米脂等地,历史悠久,内容丰富,形式多样。其中绥德、米脂秧歌最具代表性。

陕北秧歌

秧歌之谜

秧歌之谜,是问秧歌从哪儿来,为什么叫“秧歌”。很多人都回答过这个问题。几百年来,它至少有十种写法儿:秧歌、阳歌、姎哥、央哥、扬高、羊高、迎阁、英歌、莺歌、因歌。有说秧歌原是南方稻区插秧之歌;有说它源于古代祭祀农神祈求丰收;有说这种歌舞起于凤阳,叫“阳歌”;有说“阳歌”是源于上古人类的太阳崇拜;有说秧歌为苏东坡所创,出自宋代;甚至有说是宋代时候,以“姎哥”为主要角色的西域歌舞,与汉族元宵社火结合,而形成“秧歌”。各种说法儿,有的颇有所依,有的颇具创意。其实,谜底就在于,这个在陕北乡间念作“yáng”的“秧”,到底该是哪个字?找到本字,谜就破解。

陕北秧歌今天的谒庙、彩门、九曲等十来种方式,包括广场上的歌舞,都应该有巫术源头。《周礼·春官》记:“司巫掌群巫之政令。若国大旱,则率巫而舞雩。”雩(yú)是求雨之祭,是大巫率小巫们举行舞蹈方式的祭天仪式。这应该是秧歌的源头之一。至今在陕北安塞沿河湾,正月十五晚上,转了消灾免难的九曲秧歌后,大家还跟着伞头儿成群跪在地上,对天告求——求一个今年的风调雨顺。在靠天吃饭的陕北,农民未雨绸缪,从周代继承下来的这种对天的礼数,从未失传。

陕北秧歌

陕北民歌

陕北小吃

陕北秧歌

陕北民歌

陕北民歌

一道道的那个山来哟

一道道水

咱们中央噢红军到陕北

一杆杆的那个红旗哟

一杆杆枪

咱们的队伍势力壮

千家万户哎咳哎咳哟

把门开哎咳哎咳哟

快把咱亲人迎进来咿儿呀儿来吧哟

热腾腾油糕哎咳哎咳哟

摆上桌哎咳哎咳哟

滚滚的米酒快给亲人喝咿儿呀儿来吧哟

从1934年10月17日中共中央和中央红军从瑞金出发开始,至1936年10月22日红二、红一方面军会师结束。2、红军长征的路线:瑞金→突破敌四道防线→强渡乌江→占领遵义→四渡赤水→巧渡金沙江→强渡大渡河→飞夺泸定桥→翻雪山→过草地→陕北吴起会师(1935年10月)→甘肃会宁会师(1936年10月)

山丹丹开花红艳艳 这首曲子表达了人民群众对共产党的真挚情感,对毛主席的歌颂,赞美了陕北地区的风土人情。

《山丹丹开花红艳艳》是我国著名作曲家、钢琴家王建中先生于1973年根据同名歌曲改编而成的

描绘了红军长征抵达陕北时,正逢满山的山丹丹花盛开,军民欢歌乐舞的情景,它的旋律优美动人,曲调明亮宽广,运用了陕北高腔的激越热恋,使朴素的情感无比真实。

这首歌唱出了人民群众对共产党的那份真挚的情感,王建中先生把这首歌曲改编成了钢琴曲,仍然完好地保存了原民歌的风格特点,它凝聚了具有深远源的中华民族音乐审美意识,展示了一幅动人的陕北人民革命的生活图画,同时也反映出当时人们的朝气、乐观、美好的精神面貌。

陕北民歌

陕北民歌

陕北地区是汉族民歌荟萃之地,民歌种类很多,当地俗称“山曲”或“酸曲”。主要有信天游、小调、酒歌、榆林小曲等二十多种,其中以信天游最富有特色、最具代表性。

陕北民歌昂扬着黄土地上泥土的芳香,流淌着黄河儿女最通俗的 词汇和最亮丽的激情。她是我们黄土地的母语和家园,更是我们黄土文化的特色和精粹。陕北民歌有她鲜明的地域特征:土气、大气、美气一土得掉渣、大得雄奇、美的撩人。这种既通俗又亮丽的特色足以使其站在歌坛圣殿之上,用小调小曲宣泄黄钟大吕之势。

在陕北,人们的喜、怒、哀、乐哪一种情感,都可以用民歌的形式来表达。无论是站在崇山峻岭之巅,还是走在弯弯曲曲的山道里,或者行进在一马平川的大路上,到处都可以听到顺风飘来的悠扬歌声。这就是陕北民歌。“女人们忧愁哭鼻子,男人们忧愁唱曲子。”黄土高原上,既有婆姨们如泣如诉的低婉吟唱,又有后生们的“拦羊嗓子回牛声”的高歌回荡。

陕北民歌

陕北民歌反映社会生活内容十分丰富。如今流行的陕北民歌,大部分产生于19世纪末至20世纪40年代,既有反映社会变革的内容,也有反映陕北人民对封建统洽阶级的压迫、剥削的反抗,特别是革命历史民歌,是一批珍贵的革命历史资料。像著名的《当红军的哥哥回来了》《山丹丹开花红艳艳》等。

陕北民歌艺术就是陕北语言的艺术,流传久远影响广泛的陕北民歌,长期以来积淀了大量的古老而又原始的、地域广泛的、原汁原味的陕北方言。为研究陕北地方语言提供了许多活生生的第一手资料。

陕北民歌从多方面多角度多层次地记录了陕北民间的人、事、物、情,陕北民歌的发展、演变历史,就是陕北社会生活发展和演变的历史。

陕北民歌中蕴含着丰富的民俗资料和信息,蕴含着人类社会发生、发展过程的许多文化价值。如《过年歌》、《十二节令歌》、《冬日九九歌》、《结婚喜歌》、《丧事歌》、《陪灵歌》、《夯歌》、《牧羊歌》等。

陕北民歌记录了群芳争艳、琳琅满目的陕北山川草木,乡土风物。这应归功于“比兴”手法在陕北民歌中的普遍运用。人们在唱民歌的时候,日之所及,神之所思,一人一事,一物一景,一山一水,一草一木皆可信手牛拈来,唱入歌中。陕北民歌的价值已经远远超越了“民歌”的范畴,它是产生于陕北,积淀于陕北,承继并珍藏在世世代代陕北人心中的一座富饶而辉煌的文化艺术宝库。

谢谢大家!

同课章节目录