2024届高考语文一轮复习:小说鉴赏——赏析艺术技巧课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文一轮复习:小说鉴赏——赏析艺术技巧课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-04 11:41:30 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

小说鉴赏——赏析艺术技巧

学习目标:

通过学习赏析小说艺术技巧,明确该考点的答题思路,从而学会规范答题。

考情微观 年份 卷别 篇名 设问方式 设题角度

2022 浙江卷 《逛》 作品塑造敦厚的形象主要使用了哪些艺术手法 人物手法题

2021 浙江卷 《麦子》 小说用多种风格的人物语言塑造了主人公多方面的品格,试作分析。 人物品格和语言风格题

赏析文中画线部分比喻、象征手法的艺术效果。 修辞手法和表现手法题

2020 浙江卷 《雪》 赏析文中画线部分的语言特点。 语言特点题

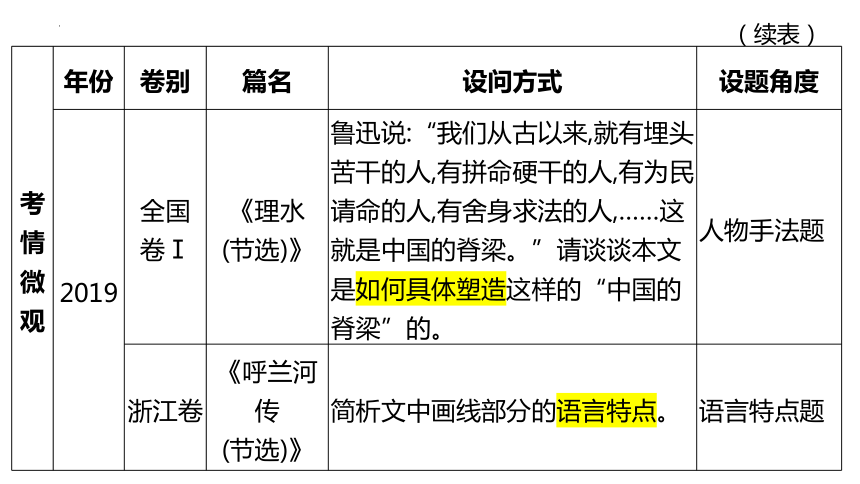

考情微观 年份 卷别 篇名 设问方式 设题角度

2019 全国 卷Ⅰ 《理水 (节选)》 鲁迅说:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。”请谈谈本文是如何具体塑造这样的“中国的脊梁”的。 人物手法题

浙江卷 《呼兰河传 (节选)》 简析文中画线部分的语言特点。 语言特点题

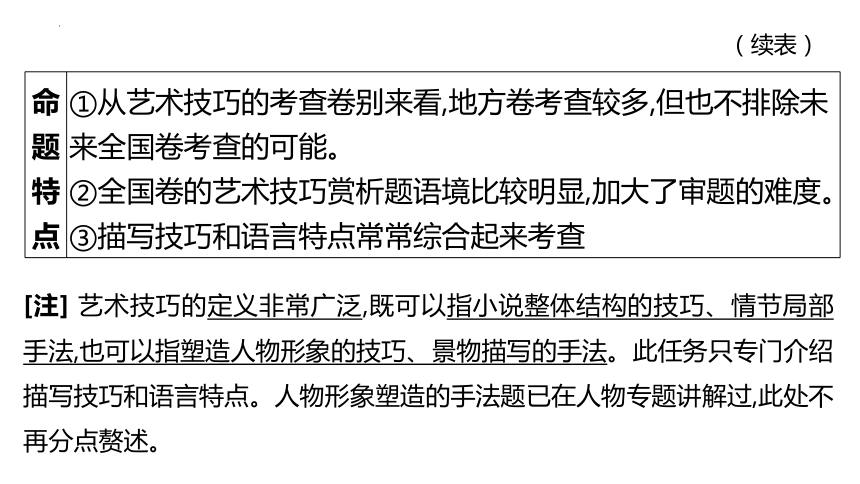

(续表)

命题特点 ①从艺术技巧的考查卷别来看,地方卷考查较多,但也不排除未来全国卷考查的可能。

②全国卷的艺术技巧赏析题语境比较明显,加大了审题的难度。

③描写技巧和语言特点常常综合起来考查

(续表)

[注] 艺术技巧的定义非常广泛,既可以指小说整体结构的技巧、情节局部手法,也可以指塑造人物形象的技巧、景物描写的手法。此任务只专门介绍描写技巧和语言特点。人物形象塑造的手法题已在人物专题讲解过,此处不再分点赘述。

自主学习Ⅰ(4分钟)

大本P52“赏析描写艺术”

方法指导:一读、二画(关键词)、三找(知识点)。

(强调:认真看、不要浏览、动笔勾画)

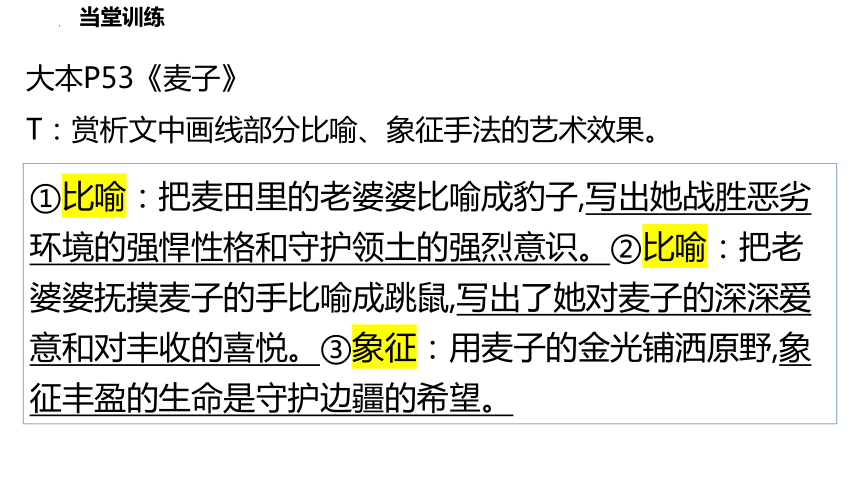

大本P53《麦子》

T:赏析文中画线部分比喻、象征手法的艺术效果。

当堂训练

①比喻:把麦田里的老婆婆比喻成豹子,写出她战胜恶劣环境的强悍性格和守护领土的强烈意识。②比喻:把老婆婆抚摸麦子的手比喻成跳鼠,写出了她对麦子的深深爱意和对丰收的喜悦。③象征:用麦子的金光铺洒原野,象征丰盈的生命是守护边疆的希望。

【总结】

判定描 写技巧 分清描写的对象,是人是物还是景,结合描写人物的手法和描写景物的手法从多个角度定技巧。

分析 作用 结合文中的具体内容一一分析各种描写手法的效果。

自主学习Ⅱ(4分钟)

大本P54“赏析语言艺术”

方法指导:一读、二画(关键词)、三找(知识点)。

(强调:认真看、不要浏览、动笔勾画)

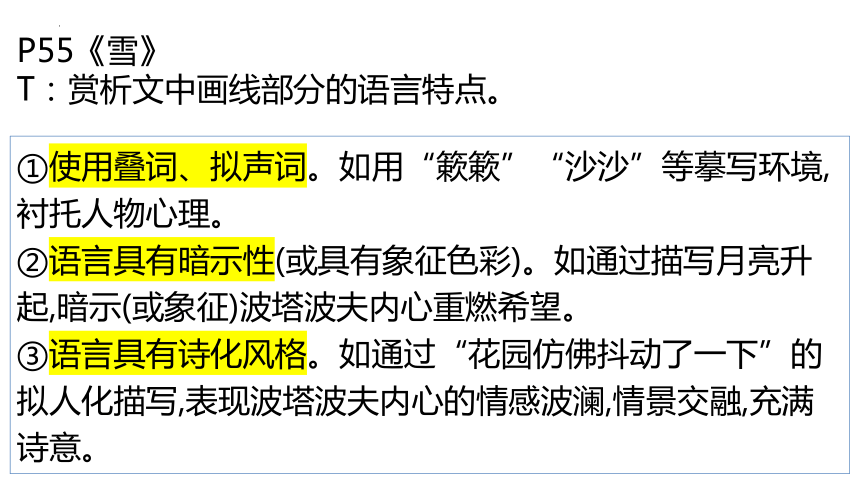

P55《雪》

T:赏析文中画线部分的语言特点。

①使用叠词、拟声词。如用“簌簌”“沙沙”等摹写环境,衬托人物心理。

②语言具有暗示性(或具有象征色彩)。如通过描写月亮升起,暗示(或象征)波塔波夫内心重燃希望。

③语言具有诗化风格。如通过“花园仿佛抖动了一下”的拟人化描写,表现波塔波夫内心的情感波澜,情景交融,充满诗意。

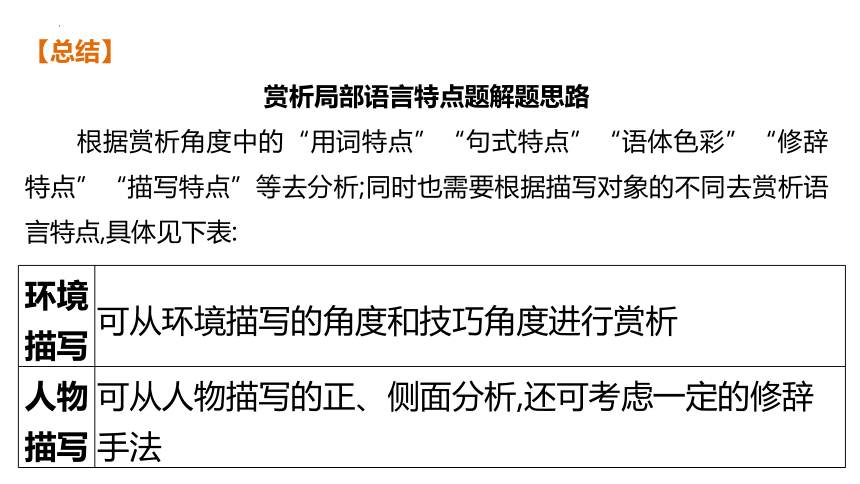

【总结】

赏析局部语言特点题解题思路

根据赏析角度中的“用词特点”“句式特点”“语体色彩”“修辞特点”“描写特点”等去分析;同时也需要根据描写对象的不同去赏析语言特点,具体见下表:

环境 描写 可从环境描写的角度和技巧角度进行赏析

人物 描写 可从人物描写的正、侧面分析,还可考虑一定的修辞手法

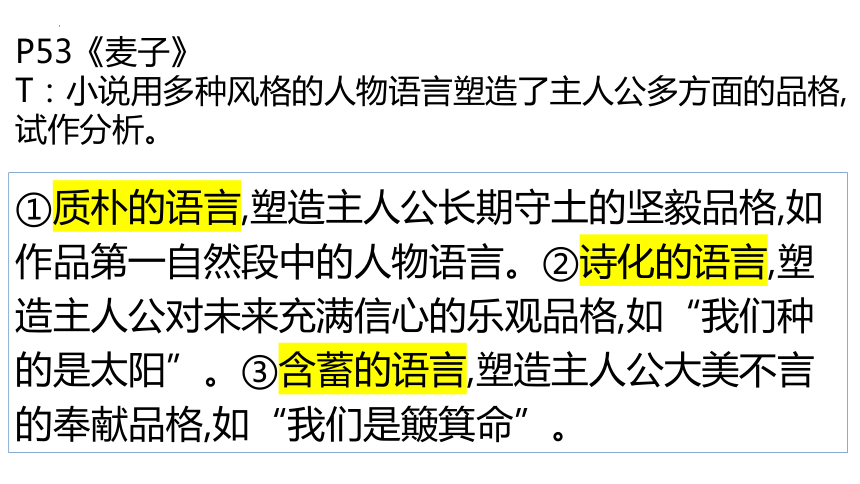

P53《麦子》

T:小说用多种风格的人物语言塑造了主人公多方面的品格,试作分析。

①质朴的语言,塑造主人公长期守土的坚毅品格,如作品第一自然段中的人物语言。②诗化的语言,塑造主人公对未来充满信心的乐观品格,如“我们种的是太阳”。③含蓄的语言,塑造主人公大美不言的奉献品格,如“我们是簸箕命”。

【总结】

分析整体语言风格

从语言自身特点赏析 用词、炼句、修辞手法、整体语言风格

从语言功能类型赏析 叙事语言,是简洁明快还是内含张力;描写语言,是否生动形象、逼真或者诙谐幽默;对话语言,是否简洁、传神,富有个性化

语文作业:

小本P361“赏析艺术技巧”《生命》《王全》。

考虑一千次,不如去做一次。拉开人与人之间差距的,往往就是行动力。只有行动起来,才能把握成功的契机。

《蛐蛐》

5、C(情节梳理“失虫得虫”顺序有误,应先“得虫”后“失虫”。)

6、B(“主要为了突显他自高自大、无知可笑的形象”错,主要从侧面渲染黑蛐蛐的善斗本领。)

7、①语言简洁精练,干净利落。如“成名掉在冰窟隆里了。半天,说:他在哪儿找?到处找遍了,没有”,表现出成名的焦急心情,语言表现力丰富。

②多用口语,平淡无奇却又意境深远。如“一个消息从宫里传到省里,省里传到县里,那只黑蛐蛐死了",生活气息浓厚,极具讽刺意蕴。

③多用短句,整散结合。如“成名有个儿子,小名黑子,九岁了,非常淘气,上树掏鸟蛋,下河捉水蛇,飞砖打恶狗,爱捅马蜂窝”,通俗易懂,简洁明快,表现出黑子的好动,富有生活气息。(每点2分。意思对即可,其他答案言之成理可酌情给分)

8、示例一:认为原著的大团圆结局更好。

理由:①大团圆结局更有利于表达讽谏之旨。结尾的成名之福与先前的成名之祸都源于皇帝一人,体现“天子一眭步,皆关民命”的主题,老百姓的命运是家破人亡还是鸡犬升天都无法自己掌握,一切都取决于统治者,寄寓讽谏之旨。

②大团圆结局更符合中国人的审美需求。文中主人公的苦难都得到了补偿,苦尽甘来,表达了那个时代的百姓对美好生活的向往,读者审美需求得到了满足。

示例二:认为新作的悲剧性结局更好。

理由:①主题揭示更为深刻。黑子的最终死去有力地批判了为政者之贪婪、横征暴敛之罪恶、封建制度之腐朽,以悲剧结尾,加深了现实批判意味。②悲剧性结局更能引发读者的思考。黑子的最终死去启发读者深入思考黑子之死的原因,给读者以更深的心灵震撼。

(观点1分,理由一点2分,两点5分。意思对即可,其他答案言之成理可酌情给分)

《山乡巨变》

9.A(“成长过程中的艰难和开展工作的不易”错误。根据“解放前,刘雨生家里顶穷。他只读得两年私垫。他是一个大公无私的现贫农……许他发挥时,他就举些本地的例子,讲得具体而生动,非常投合群众的口味”可知,文中介绍刘雨生的家境不好和学历差是突出他能力强,有天赋。)

10.

①犹豫迷惘。成立互助合作社之初,刘雨生有些犹豫和迷惘。②进退两难。上级派邓秀梅来了后,他产生矛盾心理,感到进退两难。③自责反省。想到自己是一名共产党员时,他又不停地自责和反省。④清醒觉悟。开支部会后,他想了一通宵,从而清醒和觉悟。

11、①字词:精于炼字,善用动词。如写刘雨生“回到家里,困在床上,睁开眼睛,翻来覆去”等句子中的动词准确表现出人物矛盾纠结的心理,精练传神,生动鲜明,富有表现力。

②句式:灵活多变,多用短句。如“你呀,哼,心上还有家?”以反问和变形句式揭示人物个性,表现人物心理特点。又如“入党时节的宣誓,你忘记了吗?”以倒装和反问的句式表达对自己的苛责。又如写刘雨生“站在桌边,背着灯光,面向人群,从从容容做报告”,简洁明快。

③修辞:善用比喻,生动形象。如写刘雨生“是清溪乡的一本活的田亩册”,用比喻的手法写出刘雨生对清溪乡土地工作的熟悉,生动形象地表现出其不凡的工作能力。

④语体色彩:多方言土语和口语,如行文中“他背得熟历历”“丢开这个背时壳”等,对话中“这号没得用的堂客,要是落在我手里,早拿烟壶脑壳挖死了!”等,符合农民身份、口吻,生活气息浓厚,地域色彩浓郁,读来自然亲切。

⑤语言风格:生动风趣。如写张桂秋的外号“人生得矮小,人都叫他秋丝瓜”,生动贴切;写亭面糊磕烟壶脑壳“好像高凳的脚就是张桂贞的脚一样”,准确形象,极具生活气息。

小说中的语言

理解重要词语

词语:

往往不是词典中所诠释的“规范”意思,而是在文章中的具体的含义。

抓准词语在文中的含义

关注其中所使用的手法

结合对应句子揣摩

关注人物的感受

关注作者的目的

理解重要词语的含义

问:鲁迅在《祝福》中写祥林嫂的眼睛时用“间或一轮”,为什么不把“轮”换成“转”?

答:

①“轮”是只能绕着一个固定的轨迹动。“转”是可以任意方向地动眼珠,“显得眼睛更灵活;“轮”字显得机械、呆板、无力、没有精神。

②“轮”字来形容祥林嫂的眼睛。说明祥林嫂目光无力、精神呆滞,完全是一个乞丐形象。

③“轮”字准确地说明祥林嫂最后的状态。祥林嫂还有一口气,还活着,但她的生命即将枯竭,封建礼教最终会把她蚕食吞掉。

解释词义

解释人物义

解释情节、主旨义

理解句子含义

表层含义

深层含义

主旨含义

情节(文本)中前后文里所体现出来的意图。

是人物语言背后的目的打算,是手法中体现的象征、比喻、或者作者情感

作者的写作目的——反映社会现实、社会生活的大主题。

关注审题!注意限制性表达

理解句子含义

①表层含义:这句话是四婶对祥林嫂参与祝福准备的制止。

②深层含义:四婶不让祥林嫂参与祝福,是因为她过往改嫁的经历,是因为不能让她的“不洁”玷污了神圣的祝福。

③主旨含义:从四婶的话中,感受到的是当时鲁镇人们的封建思想,以及对周遭人从言语和行动上的戕害。

问:《祝福》中四婶在祝福准备中对祥林嫂说“祥林嫂,你放着罢!我来拿。”有怎样的意蕴。

情节(文本)中直接表现出的含义

人物表述背后的目的

作者的写作目的

①表层含义:父亲追求的是下棋的纯粹,恪守君子之交,绝不拿棋艺换取世俗利益,这既关乎下棋之道,更关乎个人尊严;

②深层含义:父亲这话既是说给“眼镜”听,以拒绝对方赠送,也是说给儿子听,让儿子明白保持纯粹,拒绝利益。

③主旨含义:作者通过这句话,表现出父与子之间在棋艺、言行精神的“言传身教”。

问:父亲说“我们下棋是下棋”,怎样理解这句话?请结合全文具体分析。

情节(文本)中直接表现出的含义

人物表述背后的目的

作者的写作目的

问:探究文末“这就不错”“也不错”的意蕴。《给母亲洗澡》

答:

①“这就不错”:表达“我”拥有母亲的幸福感,表明“我”虽失去了父亲,仍因拥有母亲感到幸福与安慰。

②“也不错”:运用反复的手法,进一步强调拥有母亲的幸福感,表明虽然母亲身体不好,也有缺点,但“我”对母亲始终有深沉的爱,对生活的知足。

③主旨含义:作者通过“我”与母亲简单的生活点滴,表现生活中普通人的朴实、自足,深化了母子亲情的主旨。

考虑一千次,不如去做一次。拉开人与人之间差距的,往往就是行动力。只有行动起来,才能把握成功的契机。

小说鉴赏——赏析艺术技巧

学习目标:

通过学习赏析小说艺术技巧,明确该考点的答题思路,从而学会规范答题。

考情微观 年份 卷别 篇名 设问方式 设题角度

2022 浙江卷 《逛》 作品塑造敦厚的形象主要使用了哪些艺术手法 人物手法题

2021 浙江卷 《麦子》 小说用多种风格的人物语言塑造了主人公多方面的品格,试作分析。 人物品格和语言风格题

赏析文中画线部分比喻、象征手法的艺术效果。 修辞手法和表现手法题

2020 浙江卷 《雪》 赏析文中画线部分的语言特点。 语言特点题

考情微观 年份 卷别 篇名 设问方式 设题角度

2019 全国 卷Ⅰ 《理水 (节选)》 鲁迅说:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。”请谈谈本文是如何具体塑造这样的“中国的脊梁”的。 人物手法题

浙江卷 《呼兰河传 (节选)》 简析文中画线部分的语言特点。 语言特点题

(续表)

命题特点 ①从艺术技巧的考查卷别来看,地方卷考查较多,但也不排除未来全国卷考查的可能。

②全国卷的艺术技巧赏析题语境比较明显,加大了审题的难度。

③描写技巧和语言特点常常综合起来考查

(续表)

[注] 艺术技巧的定义非常广泛,既可以指小说整体结构的技巧、情节局部手法,也可以指塑造人物形象的技巧、景物描写的手法。此任务只专门介绍描写技巧和语言特点。人物形象塑造的手法题已在人物专题讲解过,此处不再分点赘述。

自主学习Ⅰ(4分钟)

大本P52“赏析描写艺术”

方法指导:一读、二画(关键词)、三找(知识点)。

(强调:认真看、不要浏览、动笔勾画)

大本P53《麦子》

T:赏析文中画线部分比喻、象征手法的艺术效果。

当堂训练

①比喻:把麦田里的老婆婆比喻成豹子,写出她战胜恶劣环境的强悍性格和守护领土的强烈意识。②比喻:把老婆婆抚摸麦子的手比喻成跳鼠,写出了她对麦子的深深爱意和对丰收的喜悦。③象征:用麦子的金光铺洒原野,象征丰盈的生命是守护边疆的希望。

【总结】

判定描 写技巧 分清描写的对象,是人是物还是景,结合描写人物的手法和描写景物的手法从多个角度定技巧。

分析 作用 结合文中的具体内容一一分析各种描写手法的效果。

自主学习Ⅱ(4分钟)

大本P54“赏析语言艺术”

方法指导:一读、二画(关键词)、三找(知识点)。

(强调:认真看、不要浏览、动笔勾画)

P55《雪》

T:赏析文中画线部分的语言特点。

①使用叠词、拟声词。如用“簌簌”“沙沙”等摹写环境,衬托人物心理。

②语言具有暗示性(或具有象征色彩)。如通过描写月亮升起,暗示(或象征)波塔波夫内心重燃希望。

③语言具有诗化风格。如通过“花园仿佛抖动了一下”的拟人化描写,表现波塔波夫内心的情感波澜,情景交融,充满诗意。

【总结】

赏析局部语言特点题解题思路

根据赏析角度中的“用词特点”“句式特点”“语体色彩”“修辞特点”“描写特点”等去分析;同时也需要根据描写对象的不同去赏析语言特点,具体见下表:

环境 描写 可从环境描写的角度和技巧角度进行赏析

人物 描写 可从人物描写的正、侧面分析,还可考虑一定的修辞手法

P53《麦子》

T:小说用多种风格的人物语言塑造了主人公多方面的品格,试作分析。

①质朴的语言,塑造主人公长期守土的坚毅品格,如作品第一自然段中的人物语言。②诗化的语言,塑造主人公对未来充满信心的乐观品格,如“我们种的是太阳”。③含蓄的语言,塑造主人公大美不言的奉献品格,如“我们是簸箕命”。

【总结】

分析整体语言风格

从语言自身特点赏析 用词、炼句、修辞手法、整体语言风格

从语言功能类型赏析 叙事语言,是简洁明快还是内含张力;描写语言,是否生动形象、逼真或者诙谐幽默;对话语言,是否简洁、传神,富有个性化

语文作业:

小本P361“赏析艺术技巧”《生命》《王全》。

考虑一千次,不如去做一次。拉开人与人之间差距的,往往就是行动力。只有行动起来,才能把握成功的契机。

《蛐蛐》

5、C(情节梳理“失虫得虫”顺序有误,应先“得虫”后“失虫”。)

6、B(“主要为了突显他自高自大、无知可笑的形象”错,主要从侧面渲染黑蛐蛐的善斗本领。)

7、①语言简洁精练,干净利落。如“成名掉在冰窟隆里了。半天,说:他在哪儿找?到处找遍了,没有”,表现出成名的焦急心情,语言表现力丰富。

②多用口语,平淡无奇却又意境深远。如“一个消息从宫里传到省里,省里传到县里,那只黑蛐蛐死了",生活气息浓厚,极具讽刺意蕴。

③多用短句,整散结合。如“成名有个儿子,小名黑子,九岁了,非常淘气,上树掏鸟蛋,下河捉水蛇,飞砖打恶狗,爱捅马蜂窝”,通俗易懂,简洁明快,表现出黑子的好动,富有生活气息。(每点2分。意思对即可,其他答案言之成理可酌情给分)

8、示例一:认为原著的大团圆结局更好。

理由:①大团圆结局更有利于表达讽谏之旨。结尾的成名之福与先前的成名之祸都源于皇帝一人,体现“天子一眭步,皆关民命”的主题,老百姓的命运是家破人亡还是鸡犬升天都无法自己掌握,一切都取决于统治者,寄寓讽谏之旨。

②大团圆结局更符合中国人的审美需求。文中主人公的苦难都得到了补偿,苦尽甘来,表达了那个时代的百姓对美好生活的向往,读者审美需求得到了满足。

示例二:认为新作的悲剧性结局更好。

理由:①主题揭示更为深刻。黑子的最终死去有力地批判了为政者之贪婪、横征暴敛之罪恶、封建制度之腐朽,以悲剧结尾,加深了现实批判意味。②悲剧性结局更能引发读者的思考。黑子的最终死去启发读者深入思考黑子之死的原因,给读者以更深的心灵震撼。

(观点1分,理由一点2分,两点5分。意思对即可,其他答案言之成理可酌情给分)

《山乡巨变》

9.A(“成长过程中的艰难和开展工作的不易”错误。根据“解放前,刘雨生家里顶穷。他只读得两年私垫。他是一个大公无私的现贫农……许他发挥时,他就举些本地的例子,讲得具体而生动,非常投合群众的口味”可知,文中介绍刘雨生的家境不好和学历差是突出他能力强,有天赋。)

10.

①犹豫迷惘。成立互助合作社之初,刘雨生有些犹豫和迷惘。②进退两难。上级派邓秀梅来了后,他产生矛盾心理,感到进退两难。③自责反省。想到自己是一名共产党员时,他又不停地自责和反省。④清醒觉悟。开支部会后,他想了一通宵,从而清醒和觉悟。

11、①字词:精于炼字,善用动词。如写刘雨生“回到家里,困在床上,睁开眼睛,翻来覆去”等句子中的动词准确表现出人物矛盾纠结的心理,精练传神,生动鲜明,富有表现力。

②句式:灵活多变,多用短句。如“你呀,哼,心上还有家?”以反问和变形句式揭示人物个性,表现人物心理特点。又如“入党时节的宣誓,你忘记了吗?”以倒装和反问的句式表达对自己的苛责。又如写刘雨生“站在桌边,背着灯光,面向人群,从从容容做报告”,简洁明快。

③修辞:善用比喻,生动形象。如写刘雨生“是清溪乡的一本活的田亩册”,用比喻的手法写出刘雨生对清溪乡土地工作的熟悉,生动形象地表现出其不凡的工作能力。

④语体色彩:多方言土语和口语,如行文中“他背得熟历历”“丢开这个背时壳”等,对话中“这号没得用的堂客,要是落在我手里,早拿烟壶脑壳挖死了!”等,符合农民身份、口吻,生活气息浓厚,地域色彩浓郁,读来自然亲切。

⑤语言风格:生动风趣。如写张桂秋的外号“人生得矮小,人都叫他秋丝瓜”,生动贴切;写亭面糊磕烟壶脑壳“好像高凳的脚就是张桂贞的脚一样”,准确形象,极具生活气息。

小说中的语言

理解重要词语

词语:

往往不是词典中所诠释的“规范”意思,而是在文章中的具体的含义。

抓准词语在文中的含义

关注其中所使用的手法

结合对应句子揣摩

关注人物的感受

关注作者的目的

理解重要词语的含义

问:鲁迅在《祝福》中写祥林嫂的眼睛时用“间或一轮”,为什么不把“轮”换成“转”?

答:

①“轮”是只能绕着一个固定的轨迹动。“转”是可以任意方向地动眼珠,“显得眼睛更灵活;“轮”字显得机械、呆板、无力、没有精神。

②“轮”字来形容祥林嫂的眼睛。说明祥林嫂目光无力、精神呆滞,完全是一个乞丐形象。

③“轮”字准确地说明祥林嫂最后的状态。祥林嫂还有一口气,还活着,但她的生命即将枯竭,封建礼教最终会把她蚕食吞掉。

解释词义

解释人物义

解释情节、主旨义

理解句子含义

表层含义

深层含义

主旨含义

情节(文本)中前后文里所体现出来的意图。

是人物语言背后的目的打算,是手法中体现的象征、比喻、或者作者情感

作者的写作目的——反映社会现实、社会生活的大主题。

关注审题!注意限制性表达

理解句子含义

①表层含义:这句话是四婶对祥林嫂参与祝福准备的制止。

②深层含义:四婶不让祥林嫂参与祝福,是因为她过往改嫁的经历,是因为不能让她的“不洁”玷污了神圣的祝福。

③主旨含义:从四婶的话中,感受到的是当时鲁镇人们的封建思想,以及对周遭人从言语和行动上的戕害。

问:《祝福》中四婶在祝福准备中对祥林嫂说“祥林嫂,你放着罢!我来拿。”有怎样的意蕴。

情节(文本)中直接表现出的含义

人物表述背后的目的

作者的写作目的

①表层含义:父亲追求的是下棋的纯粹,恪守君子之交,绝不拿棋艺换取世俗利益,这既关乎下棋之道,更关乎个人尊严;

②深层含义:父亲这话既是说给“眼镜”听,以拒绝对方赠送,也是说给儿子听,让儿子明白保持纯粹,拒绝利益。

③主旨含义:作者通过这句话,表现出父与子之间在棋艺、言行精神的“言传身教”。

问:父亲说“我们下棋是下棋”,怎样理解这句话?请结合全文具体分析。

情节(文本)中直接表现出的含义

人物表述背后的目的

作者的写作目的

问:探究文末“这就不错”“也不错”的意蕴。《给母亲洗澡》

答:

①“这就不错”:表达“我”拥有母亲的幸福感,表明“我”虽失去了父亲,仍因拥有母亲感到幸福与安慰。

②“也不错”:运用反复的手法,进一步强调拥有母亲的幸福感,表明虽然母亲身体不好,也有缺点,但“我”对母亲始终有深沉的爱,对生活的知足。

③主旨含义:作者通过“我”与母亲简单的生活点滴,表现生活中普通人的朴实、自足,深化了母子亲情的主旨。

考虑一千次,不如去做一次。拉开人与人之间差距的,往往就是行动力。只有行动起来,才能把握成功的契机。

同课章节目录