2023—2024学年统编版语文九年级上册第18课《中国人失掉自信力了吗》课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023—2024学年统编版语文九年级上册第18课《中国人失掉自信力了吗》课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 549.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-04 14:12:03 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

你是个自信的人吗?

思考一个问题

中国人失掉自信力了吗

鲁迅

来宾市第六中学 莫韦兴

学习目标

1.联系时代背景,了解文章批驳的观点,准确把握作者的观点。

2.区分观点和材料,梳理作者的论证思路。

3.品味和体会本文尖锐犀利、富有战斗性、讽刺性的语言。

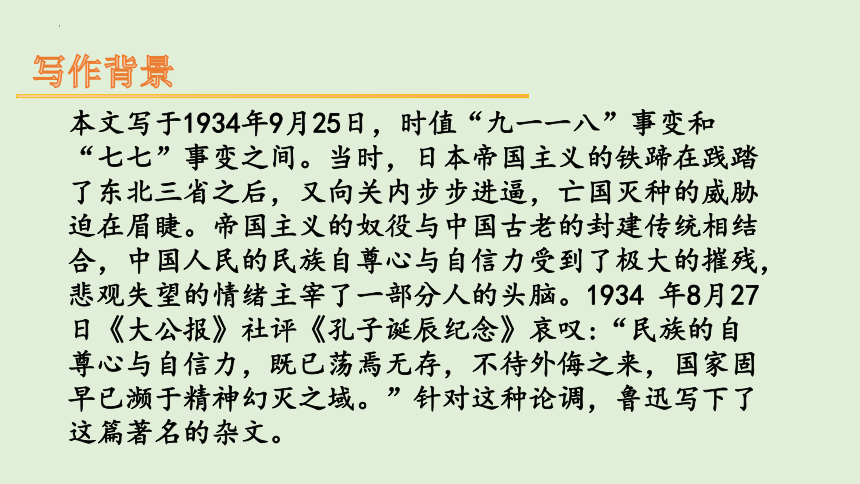

本文写于1934年9月25日,时值“九一一八”事变和“七七”事变之间。当时,日本帝国主义的铁蹄在践踏了东北三省之后,又向关内步步进逼,亡国灭种的威胁迫在眉睫。帝国主义的奴役与中国古老的封建传统相结合,中国人民的民族自尊心与自信力受到了极大的摧残,悲观失望的情绪主宰了一部分人的头脑。1934 年8月27日《大公报》社评《孔子诞辰纪念》哀叹:“民族的自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域。”针对这种论调,鲁迅写下了这篇著名的杂文。

写作背景

整体感知:

阅读课文,思考?

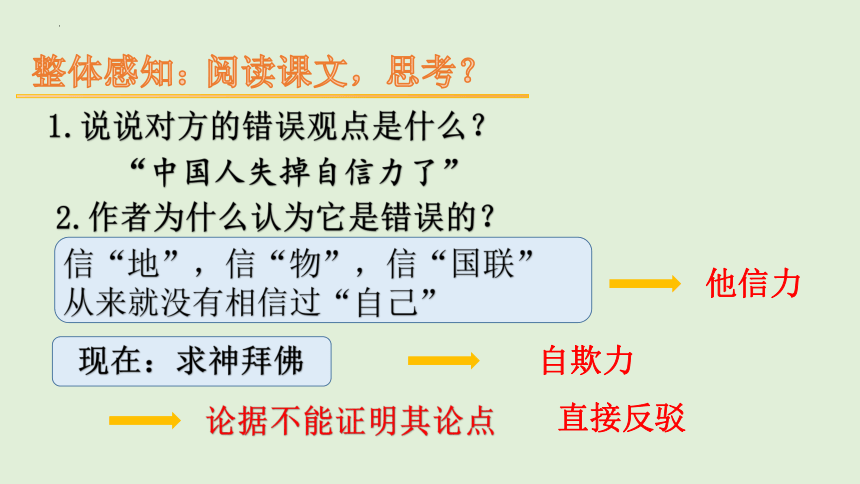

1.说说对方的错误观点是什么?

2.作者为什么认为它是错误的?

信“地”,信“物”,信“国联”从来就没有相信过“自己”

“中国人失掉自信力了”

现在:求神拜佛

论据不能证明其论点

他信力

自欺力

直接反驳

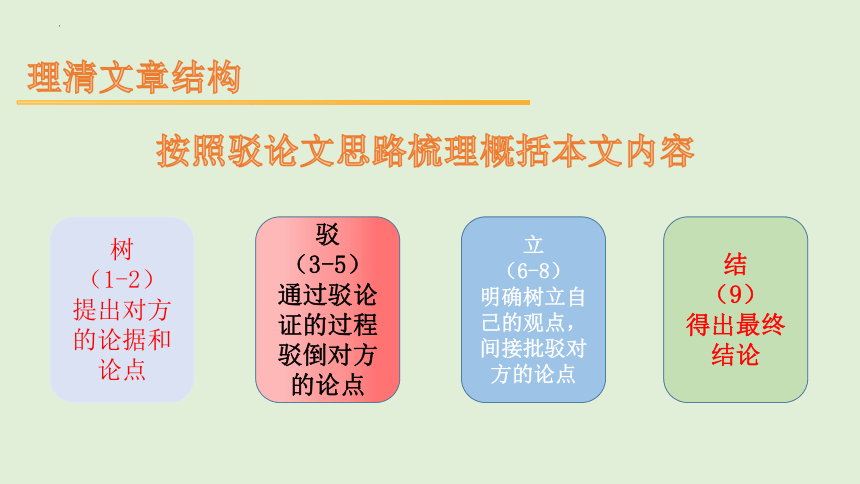

理清文章结构

按照驳论文思路梳理概括本文内容

树

(1-2)

提出对方的论据和论点

驳

(3-5)

通过驳论证的过程驳倒对方的论点

立

(6-8)

明确树立自己的观点,间接批驳对方的论点

结

(9)

得出最终结论

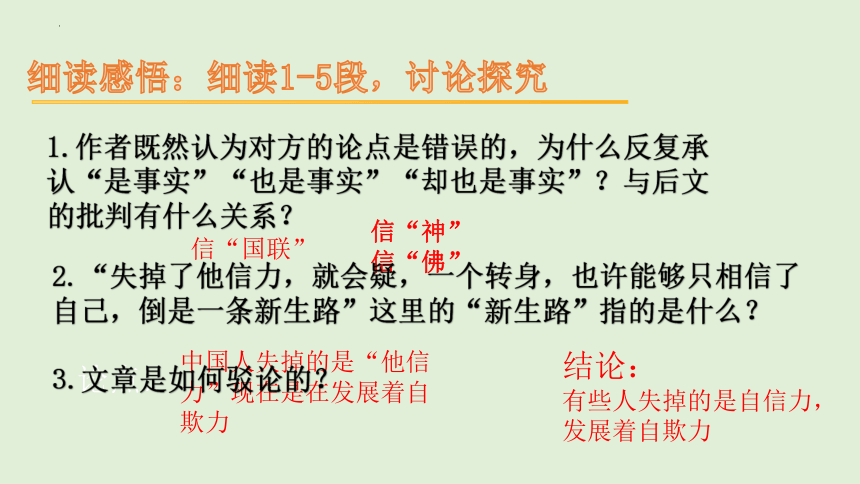

细读感悟:细读1-5段,讨论探究

信“国联”

论点:

信“神”

信“佛”

结论:

中国人失掉的是“他信力”现在是在发展着自欺力

有些人失掉的是自信力,发展着自欺力

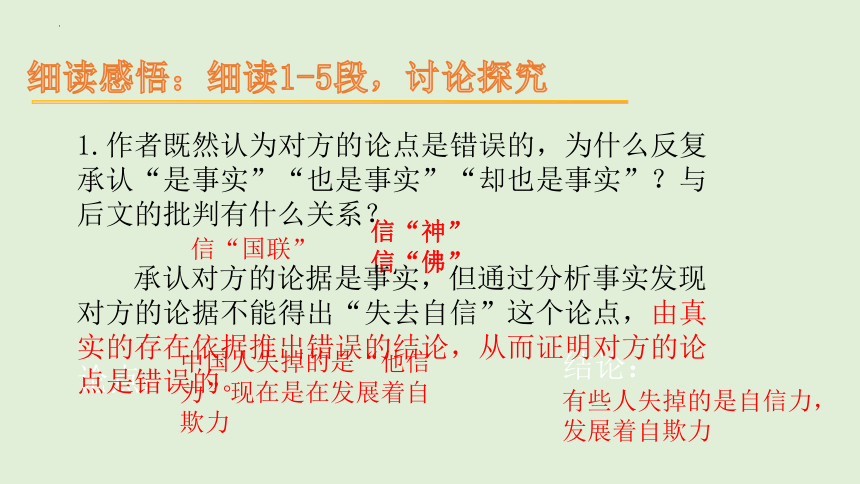

1.作者既然认为对方的论点是错误的,为什么反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”?与后文的批判有什么关系?

2.“失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路”这里的“新生路”指的是什么?

3.文章是如何驳论的?

细读感悟:细读1-5段,讨论探究

信“国联”

论点:

信“神”

信“佛”

结论:

中国人失掉的是“他信力”现在是在发展着自欺力

有些人失掉的是自信力,发展着自欺力

1.作者既然认为对方的论点是错误的,为什么反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”?与后文的批判有什么关系?

承认对方的论据是事实,但通过分析事实发现对方的论据不能得出“失去自信”这个论点,由真实的存在依据推出错误的结论,从而证明对方的论点是错误的。

细读感悟

2.“失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路”这里的“新生路”指的是什么?

“新生路”指相信自己的力量,号召全国民众团结起来抗日救亡。

细读感悟

(1)自夸“地大物博”是信“地”,信“物”并非“自信”

(2)希望“国联”是“他信”不是“自信”

(3)求神拜佛是“自欺”

3.文章是如何驳论的?

这些驳论证明失掉的不是“自信力”而是“他信力”,发展着“自欺力”。说明敌方的论据不能证明其论点,这就是批驳的突破口。

细读感悟:细读6-8段,讨论探究

1.作者是怎么证明正面论点的?

2.“中国脊梁”指的是什么人?

3.为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道?

4.作者为什么赞扬他们“这就是中国的脊梁”?

5.作者说“这一类人”指的是谁?

6.文中“他信力”“自欺力”加引号有何作用?

7.“中国的脊梁”在当时有什么意义?

细读感悟:细读6-8段,讨论探究

1.作者是怎么证明正面论点的?

作者历数从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,作为事实论据证明他们都是没有失掉自信力的中国人。

我们有并不失掉自信力的中国人在

细读感悟

2.“中国脊梁”指的是什么人?

“中国脊梁”是指脚踏实地为民族的进步而奋斗的人们,他们是使中国挺立起来的“脊梁”,他们往往来自下层或代表着广大民众的利益。(埋头苦干、拼命硬干、为民请命、舍身求法的人)

3.为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道?

由于长期的专制奴役统治,近代以来,许多社会变革缺乏对广大民众的宣传,这样一来,对于为他们的自由尊严而牺牲的先驱者,他们多半表现出“看客”的心态。

4.作者为什么赞扬他们“这就是中国的脊梁”?

这就是中国脊梁是比喻的说法,这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。

细读感悟

5.作者说“这一类人”指的是谁?

指坚持抗战和民族解放的人们。

6.文中“他信力”“自欺力”加引号有何作用?

起讽刺否定的作用。

7.“中国的脊梁”在当时有什么意义?

当时到处散布悲观论调,广大民众也因“中国脊梁”总被摧残,被抹杀而看不到光明,鲁迅反复赞扬“中国脊梁”,可以鼓舞斗志,增强中国人的自信力

1.本文的结论是什么?有什么作用?

阅读最后一段(9),思考:

2.“状元宰相”“地底下”的含义分别是什么?

1.本文的结论是什么?有什么作用?

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下。(要从本质上看问题,指出真正有自信力的是中国的革命人民)

阅读最后一段,思考:

作用:照应题目,作出回答

2.“状元宰相”“地底下”的含义分别是什么?

“状元宰相”是指统治阶级的御用文人。

“地底下”指变革社会的积极力量,因为它来自民众,故称“地底下”,在当时,这股力量指中国共产党。

欣赏品味杂文的语言特色

1.揣摩第1段话,三个副词“总”“只”“一味”能否互换位置?为什么?

不能,“总”让人看到国民党政府夸耀“地大物博”时的洋洋自得及夸耀者的底气不足。“只”是抓救命稻草时的“执着”。“一味”则是深陷而不能自拔。它们准确地写出了国民党在自欺的道路上越走越远的“事实”,极具讽刺性。

2.揣摩下列划线字词的表达效果

....不过一面总在被摧残,被抹杀....那简直是诬蔑。

“总”写出当时社会的黑暗程度,并间接讴歌“中国脊梁”屡挫屡战的精神。

“简直”表达了作者的激愤之情。

欣赏品味杂文的语言特色

2.揣摩下列划线字词的表达效果

....不过一面总在被摧残,被抹杀....那简直是诬蔑。

“总”写出当时社会的黑暗程度,并间接讴歌“中国脊梁”屡挫屡战的精神。

“简直”表达了作者的激愤之情。

欣赏品味杂文的语言特色

课堂小结

直接反驳(3-5)

论点

论据

两年前:

自夸“地大物博”

不久:

希望国联

现在:

求神拜佛

中国人失掉自信力了。

失掉的是“他信力”

发展着“自欺力”

简介反驳(6-8)

有并不失掉自信力的中国人在

论点:

古

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

今:

有确信, 不自欺,前仆后继的战斗

脊 梁

结论(9)

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下

敌论点论据

(1-2)

论据:

资料:杂文

特点:

篇幅短小,取材广泛

敏锐迅速,泼辣犀利,战斗性强(像匕首、投枪,能和读者一同杀出一条血路)

冷嘲热讽、幽默风趣

说理生动、议论生动

杂文:不像一般的议论文那样地说理,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。

资料:驳论文

驳论文往往破中有立,边破边立即在反驳对方错误论点的同时,针锋相对地提出自己的正确观点。批驳错误论点的方法有三种,一,反驳论点,二,反驳论据,三,反驳论证。

驳论文:是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的,甚至反动的见解和主张。

作业布置

1.完成课本99页“积累拓展”第五题

你是个自信的人吗?

思考一个问题

中国人失掉自信力了吗

鲁迅

来宾市第六中学 莫韦兴

学习目标

1.联系时代背景,了解文章批驳的观点,准确把握作者的观点。

2.区分观点和材料,梳理作者的论证思路。

3.品味和体会本文尖锐犀利、富有战斗性、讽刺性的语言。

本文写于1934年9月25日,时值“九一一八”事变和“七七”事变之间。当时,日本帝国主义的铁蹄在践踏了东北三省之后,又向关内步步进逼,亡国灭种的威胁迫在眉睫。帝国主义的奴役与中国古老的封建传统相结合,中国人民的民族自尊心与自信力受到了极大的摧残,悲观失望的情绪主宰了一部分人的头脑。1934 年8月27日《大公报》社评《孔子诞辰纪念》哀叹:“民族的自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域。”针对这种论调,鲁迅写下了这篇著名的杂文。

写作背景

整体感知:

阅读课文,思考?

1.说说对方的错误观点是什么?

2.作者为什么认为它是错误的?

信“地”,信“物”,信“国联”从来就没有相信过“自己”

“中国人失掉自信力了”

现在:求神拜佛

论据不能证明其论点

他信力

自欺力

直接反驳

理清文章结构

按照驳论文思路梳理概括本文内容

树

(1-2)

提出对方的论据和论点

驳

(3-5)

通过驳论证的过程驳倒对方的论点

立

(6-8)

明确树立自己的观点,间接批驳对方的论点

结

(9)

得出最终结论

细读感悟:细读1-5段,讨论探究

信“国联”

论点:

信“神”

信“佛”

结论:

中国人失掉的是“他信力”现在是在发展着自欺力

有些人失掉的是自信力,发展着自欺力

1.作者既然认为对方的论点是错误的,为什么反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”?与后文的批判有什么关系?

2.“失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路”这里的“新生路”指的是什么?

3.文章是如何驳论的?

细读感悟:细读1-5段,讨论探究

信“国联”

论点:

信“神”

信“佛”

结论:

中国人失掉的是“他信力”现在是在发展着自欺力

有些人失掉的是自信力,发展着自欺力

1.作者既然认为对方的论点是错误的,为什么反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”?与后文的批判有什么关系?

承认对方的论据是事实,但通过分析事实发现对方的论据不能得出“失去自信”这个论点,由真实的存在依据推出错误的结论,从而证明对方的论点是错误的。

细读感悟

2.“失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路”这里的“新生路”指的是什么?

“新生路”指相信自己的力量,号召全国民众团结起来抗日救亡。

细读感悟

(1)自夸“地大物博”是信“地”,信“物”并非“自信”

(2)希望“国联”是“他信”不是“自信”

(3)求神拜佛是“自欺”

3.文章是如何驳论的?

这些驳论证明失掉的不是“自信力”而是“他信力”,发展着“自欺力”。说明敌方的论据不能证明其论点,这就是批驳的突破口。

细读感悟:细读6-8段,讨论探究

1.作者是怎么证明正面论点的?

2.“中国脊梁”指的是什么人?

3.为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道?

4.作者为什么赞扬他们“这就是中国的脊梁”?

5.作者说“这一类人”指的是谁?

6.文中“他信力”“自欺力”加引号有何作用?

7.“中国的脊梁”在当时有什么意义?

细读感悟:细读6-8段,讨论探究

1.作者是怎么证明正面论点的?

作者历数从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,作为事实论据证明他们都是没有失掉自信力的中国人。

我们有并不失掉自信力的中国人在

细读感悟

2.“中国脊梁”指的是什么人?

“中国脊梁”是指脚踏实地为民族的进步而奋斗的人们,他们是使中国挺立起来的“脊梁”,他们往往来自下层或代表着广大民众的利益。(埋头苦干、拼命硬干、为民请命、舍身求法的人)

3.为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道?

由于长期的专制奴役统治,近代以来,许多社会变革缺乏对广大民众的宣传,这样一来,对于为他们的自由尊严而牺牲的先驱者,他们多半表现出“看客”的心态。

4.作者为什么赞扬他们“这就是中国的脊梁”?

这就是中国脊梁是比喻的说法,这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。

细读感悟

5.作者说“这一类人”指的是谁?

指坚持抗战和民族解放的人们。

6.文中“他信力”“自欺力”加引号有何作用?

起讽刺否定的作用。

7.“中国的脊梁”在当时有什么意义?

当时到处散布悲观论调,广大民众也因“中国脊梁”总被摧残,被抹杀而看不到光明,鲁迅反复赞扬“中国脊梁”,可以鼓舞斗志,增强中国人的自信力

1.本文的结论是什么?有什么作用?

阅读最后一段(9),思考:

2.“状元宰相”“地底下”的含义分别是什么?

1.本文的结论是什么?有什么作用?

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下。(要从本质上看问题,指出真正有自信力的是中国的革命人民)

阅读最后一段,思考:

作用:照应题目,作出回答

2.“状元宰相”“地底下”的含义分别是什么?

“状元宰相”是指统治阶级的御用文人。

“地底下”指变革社会的积极力量,因为它来自民众,故称“地底下”,在当时,这股力量指中国共产党。

欣赏品味杂文的语言特色

1.揣摩第1段话,三个副词“总”“只”“一味”能否互换位置?为什么?

不能,“总”让人看到国民党政府夸耀“地大物博”时的洋洋自得及夸耀者的底气不足。“只”是抓救命稻草时的“执着”。“一味”则是深陷而不能自拔。它们准确地写出了国民党在自欺的道路上越走越远的“事实”,极具讽刺性。

2.揣摩下列划线字词的表达效果

....不过一面总在被摧残,被抹杀....那简直是诬蔑。

“总”写出当时社会的黑暗程度,并间接讴歌“中国脊梁”屡挫屡战的精神。

“简直”表达了作者的激愤之情。

欣赏品味杂文的语言特色

2.揣摩下列划线字词的表达效果

....不过一面总在被摧残,被抹杀....那简直是诬蔑。

“总”写出当时社会的黑暗程度,并间接讴歌“中国脊梁”屡挫屡战的精神。

“简直”表达了作者的激愤之情。

欣赏品味杂文的语言特色

课堂小结

直接反驳(3-5)

论点

论据

两年前:

自夸“地大物博”

不久:

希望国联

现在:

求神拜佛

中国人失掉自信力了。

失掉的是“他信力”

发展着“自欺力”

简介反驳(6-8)

有并不失掉自信力的中国人在

论点:

古

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

今:

有确信, 不自欺,前仆后继的战斗

脊 梁

结论(9)

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下

敌论点论据

(1-2)

论据:

资料:杂文

特点:

篇幅短小,取材广泛

敏锐迅速,泼辣犀利,战斗性强(像匕首、投枪,能和读者一同杀出一条血路)

冷嘲热讽、幽默风趣

说理生动、议论生动

杂文:不像一般的议论文那样地说理,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。

资料:驳论文

驳论文往往破中有立,边破边立即在反驳对方错误论点的同时,针锋相对地提出自己的正确观点。批驳错误论点的方法有三种,一,反驳论点,二,反驳论据,三,反驳论证。

驳论文:是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的,甚至反动的见解和主张。

作业布置

1.完成课本99页“积累拓展”第五题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)