第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共51张PPT)--2023-2024学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共51张PPT)--2023-2024学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-05 15:45:58 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

第20课 社会主义国家的发展和变化

课标内容要求:

1、了解第二次世界大战后社会主义的变化;

2、认识第二次世界大战后社会主义发展中的成就与问题,认识中国社会主义的发展;

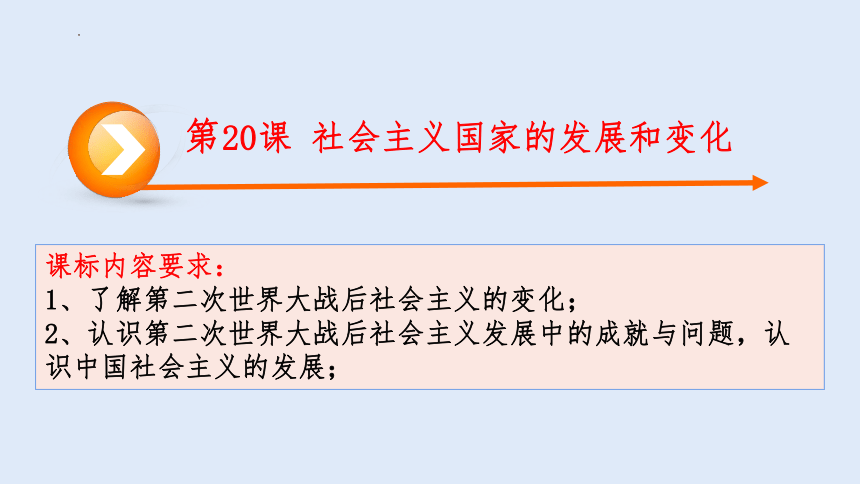

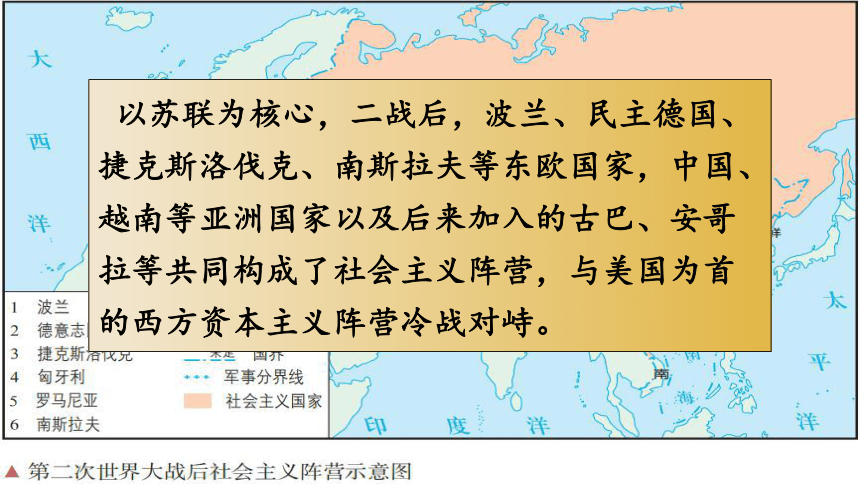

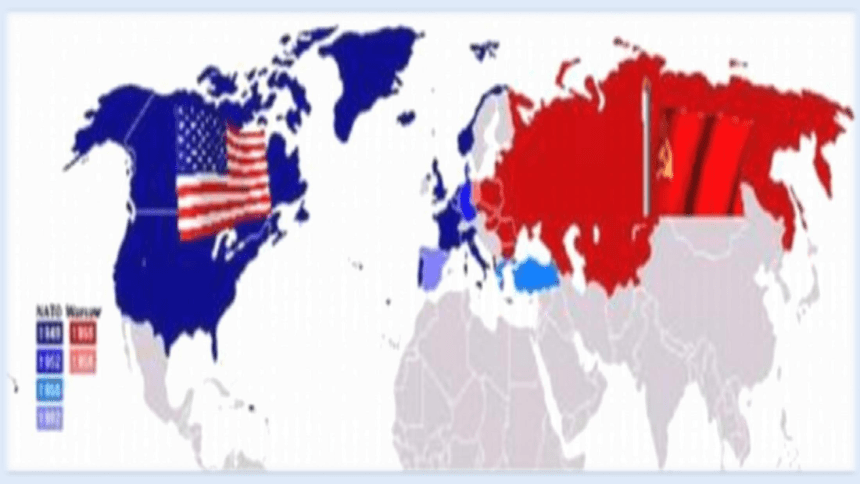

以苏联为核心,二战后,波兰、民主德国、捷克斯洛伐克、南斯拉夫等东欧国家,中国、越南等亚洲国家以及后来加入的古巴、安哥拉等共同构成了社会主义阵营,与美国为首的西方资本主义阵营冷战对峙。

提出时代之问

什么是社会主义?

怎样建设社会主义?

苏联方案

东欧国家方案

中国方案

苏联的发展、改革和解体

社会主义国家的发展和变化

东欧的建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

苏联的发展、改革和解体

社会主义国家的发展和变化

东欧的建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

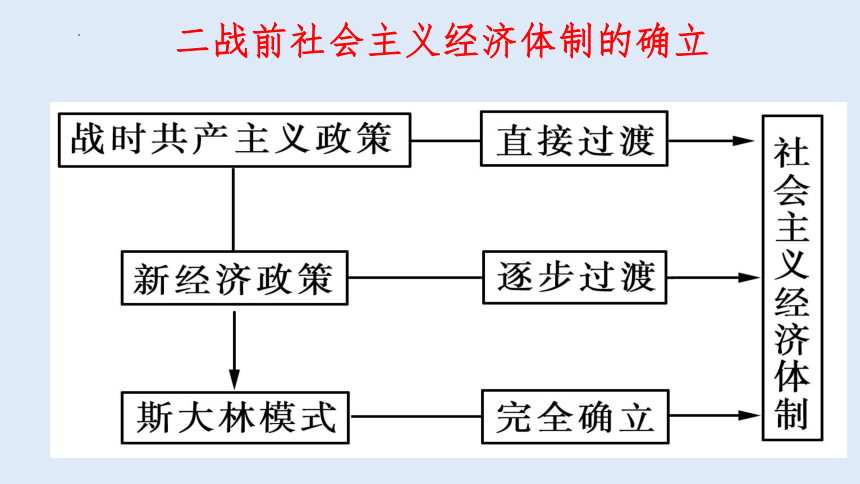

二战前社会主义经济体制的确立

一、二战后苏联的发展、改革与解体

1、苏联的发展:

(1)发展的表现:

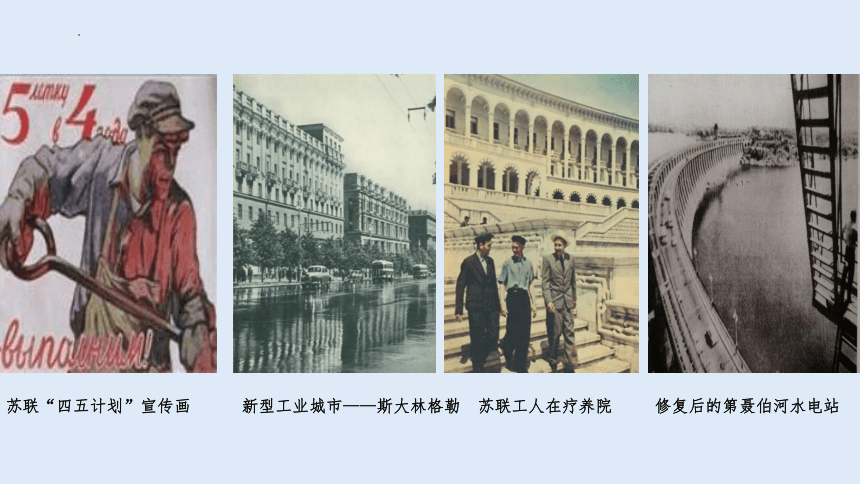

二战后,苏联国民经济恢复并发展,相继爆炸了原子弹和氢弹;

人民的教育和生活水平有很大提高;

(2)存在的问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观;

(3)改革的契机:斯大林逝世后,以赫鲁晓夫为首的苏联新领导人试图对旧体制进行改革;

斯大林( 1878年-1953年)

苏联“四五计划”宣传画 新型工业城市——斯大林格勒 苏联工人在疗养院 修复后的第聂伯河水电站

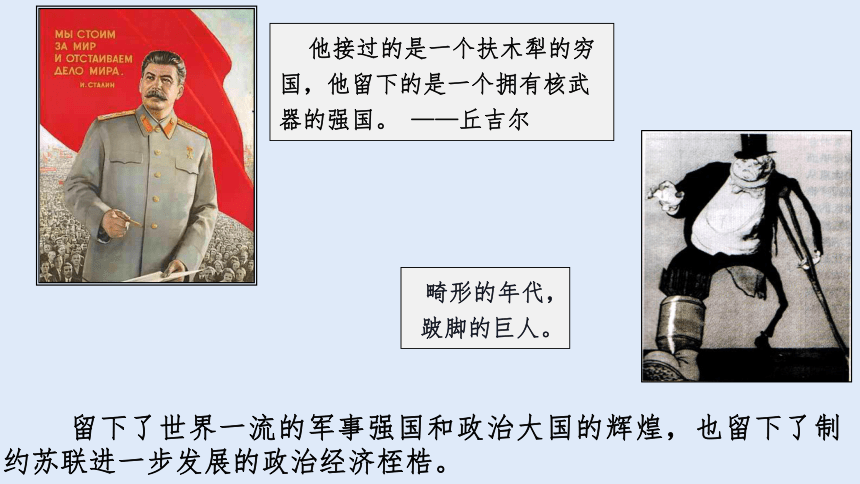

留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。 ——丘吉尔

畸形的年代,

跛脚的巨人。

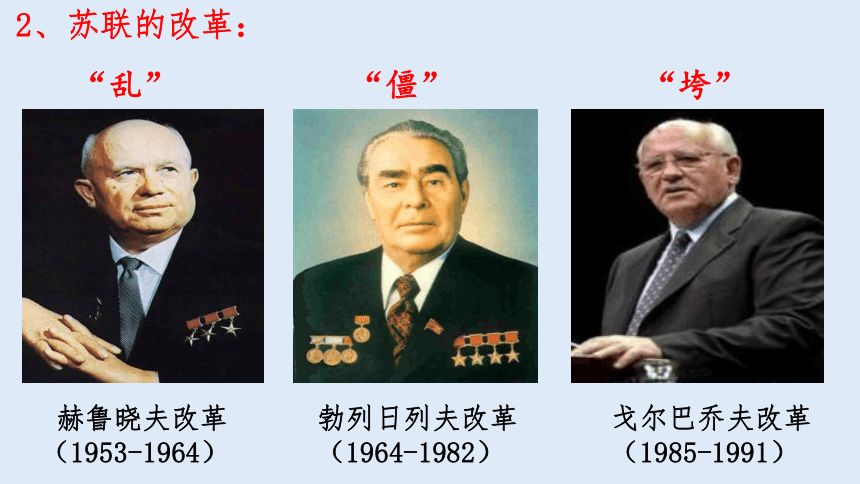

2、苏联的改革:

赫鲁晓夫改革

(1953-1964)

勃列日列夫改革

(1964-1982)

戈尔巴乔夫改革

(1985-1991)

“乱” “僵” “垮”

1956年赫鲁晓夫在苏联共产党第二十次代表大会所作的《关于个人迷信及其后果》的报告,打破了斯大林的个人崇拜,有助于摆脱教条僵化思想的束缚和健全民主;

但报告没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,引起了思想的混乱,造成了严重的后遗症;

领域 内容 评价 失败原因

农业 (重点) 加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;大种玉米运动等; ①积极: 这些改革注入了某些市场经济成分,取得一定的成效;推进农业发展,耕地面积和粮食产量增加; 打破了对斯大林的个人崇拜; ②消极: 改革没有突破计划经济体制,国民积极比例仍然严重失调; 没有对斯大林功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症; ①根本原因:改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制基础上进行的局部改革;

②脱离国情:“20年建成共产主义”的目标严重脱离苏联的实际;

③方针混乱:改革缺乏全面和一贯的战略方针和思路,带有很大的盲目性;

④个人原因:赫鲁晓夫个人作风;

工业 改革工业管理体制;

政治 平凡冤假错案,强调集体领导,改革干部制度;

思想 1956年苏共二十大秘密报告,打破对斯大林的个人崇拜;

(1)赫鲁晓夫改革(1956-1964)——鲁莽的改革者

在1960年举行的联大会议上,赫鲁晓夫毫不掩饰地表达愤怒。

苏联城市青年出发参加垦荒

赫鲁晓夫大力提倡种植玉米

为推广玉米种植,赫鲁晓夫经常下基层,亲自向基层农业领导人灌输“玉米思想”;

1953年,苏联玉米种植面积仅350万公顷,在赫鲁晓夫的大力推动下,到1955年,玉米的种植面积已达约1800万公顷,但赫鲁晓夫仍对此仍感到不满意,他提出要在1960年使玉米的种植面积达到2800万公顷;

忽视玉米的生长环境,一些干部为完成种植玉米的硬性任务不惜作假,于是掀起了一股浮夸风,这导致了玉米运动的失败;

由于玉米人们给赫鲁晓夫起了个外号:“古古鲁沙”,即俄文“玉米棒子”;

黑白相间的墓碑 毁誉参半的一生

“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。”

—— 尼克松

1964年 赫鲁晓夫被迫下台

领域 内容 结果 失败原因

工业 (重点) 推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。 后期热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重; 各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢;

改革只是对传统体制的修修补补,效果有限;

农业 ①扩大农场和农庄的自主权; ②降低农产品收购计划指标; ③提高农产品价格; ④放松对个人副业的限制;

(2)勃列日列夫改革(1964-1982)——保守的改革者

领域 内容 结果 失败原因

前期 经济领域 承认市场经济在社会主义经济中的作用; 改革偏离社会主义方向,造成思想混乱,民族分离主义随之兴起; 国内局势失控,1991年12月26日苏联解体; ①突破了斯大林模式的束缚,但忽视了国民经济平衡发展;

②缺乏切实可行的措施;

③改革阻力重重;

后期 政治领域 取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制; 意识形态上,抛弃马克思主义指导,实行“多元化;”

(3)戈尔巴乔夫改革(1985-1991)——激进的改革者

总结:二战后苏联经济体制的调整

赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不 同 点 历史 背景 苏联模式的弊端日益暴露;农业问题严重 纠正赫鲁晓夫时期的混乱;与美国进行军备竞赛 经济严重困难,社会陷入危机边缘

指导 思想 只是对原有体制进行局部改革 对苏联进行根本性变革和改造

具体 内容 首先从农业开始,重点在农业领域 重点在工业,且是重工业领域 涉及政治领域,重点在经济体制

历史 结果 改革造成了苏联的混乱 改革造成了苏联经济的全面滑坡,经济发展进入停滞时期 改革不仅使经济继续滑坡,而且还导致了苏联解体

赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

相同点 ①背景:都面临苏联社会经济发展缓慢、人民要求提高生活水平、苏联模式的弊端日益暴露等问题; ②内容:都对经济政治体制进行了不同程度的改革; ③侧重点:都主要涉及经济领域,如扩大企业的自主权等; ④结果:改革均以失败告终,但都冲击了苏联模式

1991年12月25日19时25分,戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统和武装部队最高统帅,并将核按钮权力交给俄罗斯总统叶利钦。45分,俄罗斯联邦国旗在克里姆林宫升起。苏联最高苏维埃举行最后一次会议,通过宣言,从法律上终止了苏联的存在。26日,最高苏维埃自我解散,苏联正式解体。

3、苏联解体:

(1)1990年,立陶宛率先独立。随后,俄罗斯发表主权宣言,其他加盟共和国也纷纷效仿;

(2)1991年8月19日,几位苏联领导人发动政变,试图阻止苏联分裂,很快失败;

(3)1991年12月26日, 苏联解体;

1991年没有国家的领袖

链接1:苏联解体原因

1、直接原因:国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位,最终形成东欧剧变、苏联解体的局面;

2、根本原因:高度集中的政治经济体制(斯大林模式)的弊端长期得不到纠正,积累了大量的矛盾和问题;

3、对外关系:搞大国主义、全面扩军备战,与美国争霸,消耗自身实力;

4、外部原因:西方国家的“和平演变”攻势;

链接2:

苏联解体的对中国社会主义建设的历史启示

(1)社会主义建设的根本目的是解放生产力,发展生产力,改善人民生活水平,在落后国家进行社会主义建设尤其应该始终抓住这个中心不放;

(2)建设社会主义必须从本国国情出发,独立自主地探索具有本国特色的社会主义建设模式,照抄别国的模式最终会落得失败的结局;

(3)社会主义国家必须注重执政党的建设,在思想上必须提倡从实际出发、实事求是的作风,在组织上必须贯彻民主集中制的原则;

(4)苏联解体的直接原因是主动放弃共产党的领导权,苏联的经验告诉我们,批判“左”的教条主义要用历史的观点,要全面分析,不能简单地否定历史;

(5)改革是社会主义制度保持生机和活力的最有效的途径。改革必须扎根于本国国情,改革的成败必须以发展生产力为中心,以经济的增长、综合国力的增强以及人民生活水平的提高为衡量标准;

(6)社会主义社会应该是一个开放的社会体系,这种开放不仅对内部是开放的,而且对外部也应该是开放的;

(7)警惕西方国家对社会主义进行的“和平演变”;

启示:

社会主义制度是优越的,但还不成熟,需要不断探索,因此改革是必要的;

社会主义改革将是一个复杂、艰巨、曲折的过程;

改革是社会主义不断完善和发展的重要途径。

社会主义改革必须坚持社会主义方向;

改革必须从国情出发,探索适合本国国情的社会主义道路;

必须处理好改革、发展、稳定三者之间的关系;

要注意健全社会主义民主和法制;

社会主义模式不可能固定不变;

经济体制要符合本国国情,生产关系要与生产力水平相适应;

要关注民生,大力提高人民生活水平;

经济建设要注重农业、轻工业和重工业的协调发展等;

苏联的发展、改革和解体

社会主义国家的发展和变化

东欧的建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1.东欧的社会主义建设:

东欧在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家,各国在社会主义建设中,大多采取苏联模式;

南斯拉夫社会主义联邦共和国缔造者——铁托

2.东欧的社会主义改革:

(1)原因:

①苏联模式造成国民经济比例失调;

②一些东欧国家希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己独立发展的道路;

第二次世界大战胜利前后,在苏联的帮助下,东欧建立了一系列人民民主国家;

1949-1953年,苏联式的高度集中的政治经济体制在东欧确立;

(2)概况:

国家 成果 弊端或结果

南斯拉夫改革 建立了社会主义自治制度,权力下放; ①调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;

②导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患;

其他国家 波兰、匈牙利、民主德国等的社会主义改革也曾取得显著成效;

改革没有突破斯大林模式的束缚,经济陷入困境,政局动荡;

捷克斯洛伐克分裂

南斯拉夫解体

柏林墙倒塌

两德统一

3.东欧剧变:

(1)背景:

①历史原因:东欧各国照搬苏联模式,造成国民经济比例失调。

②主要原因:改革没有突破苏联模式的束缚,经济陷入困境,政局动荡;

③外部原因:在苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略影响下,东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向。

(2)概况:

类型 主要代表

变化相对平稳 波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚

发生流血冲突 罗马尼亚

国家实现统一 民主德国并入了联邦德国

国家陷入解体 捷克斯洛伐克分为捷克和斯洛伐克两个独立

国家;南斯拉夫经过激烈内战,最终解体

链接:从“唯物史观”角度分析东欧剧变的原因及教训

1、原因:

①没有找到一条适合本国情况的社会主义建设道路,照搬苏联模式,严重阻碍本国经济发展,人民生活水平受到影响;

②执政党长期脱离人民群众,缺乏民主和法制,伤害了人民的情感;

③苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略对东欧剧变起了推动作用;

2、教训:

任何无产阶级政党都要坚持独立自主,把发展经济、改善人民生活作为执政的首要任务来抓;

注意民主与法制建设;

警惕西方国家的“和平演变”战略;

苏联的发展、改革和解体

社会主义国家的发展和变化

东欧的建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

1.过渡时期:

(1)1954年,第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》。

(2)到1956年底,基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

2.全面建设社会主义时期:

(1)概况:曲折发展,取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

(2)意义:这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

3.改革开放新时期:(1)时间:1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。(2)成果:中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就。(3)发展:中国共产党第十九次全国代表大会,激励着中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。(4)评价:①中国特色社会主义激发着人们的活力和创造力。②深化对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

三、中国社会主义的发展

1.过渡时期(1949-1956年底)

(1)1949-1952年底国民经济得到恢复和发展;

(2)1954年,第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》;

(3)到1956年底,基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度;

(1)概况:曲折发展,取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就;

(2)意义:这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备;

2、全面建设社会主义时期(1957年初—1976年)

3、改革开放新时期(1978年底—至今)

(1)时间:1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策;

(2)成果:中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就;

(3)发展:中国共产党第十九次全国代表大会,激励着中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗;

(4)评价:

①中国特色社会主义激发着人们的活力和创造力;

②深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义;

链接:中国和苏联所进行的改革为什么会导致不同的结果

1、我们在改革中坚持以经济建设为中心,大力发展生产力,不断提高人民的物质和文化生活水平,得到人民的拥护和支持;

2、我们在改革中坚持党的领导和社会主义方向,坚持马克思主义的指导地位不动摇,具有明确坚定的指导思想;

3、我们在改革中重视国内民族问题,正确处理民族关系,有效地发挥了国家职能;

4、我们在改革中对西方鼓吹的某些思想和价值观采取了正确的对策,有效地维护了社会的安定团结等;

第20课 社会主义国家的发展和变化

课标内容要求:

1、了解第二次世界大战后社会主义的变化;

2、认识第二次世界大战后社会主义发展中的成就与问题,认识中国社会主义的发展;

以苏联为核心,二战后,波兰、民主德国、捷克斯洛伐克、南斯拉夫等东欧国家,中国、越南等亚洲国家以及后来加入的古巴、安哥拉等共同构成了社会主义阵营,与美国为首的西方资本主义阵营冷战对峙。

提出时代之问

什么是社会主义?

怎样建设社会主义?

苏联方案

东欧国家方案

中国方案

苏联的发展、改革和解体

社会主义国家的发展和变化

东欧的建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

苏联的发展、改革和解体

社会主义国家的发展和变化

东欧的建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

二战前社会主义经济体制的确立

一、二战后苏联的发展、改革与解体

1、苏联的发展:

(1)发展的表现:

二战后,苏联国民经济恢复并发展,相继爆炸了原子弹和氢弹;

人民的教育和生活水平有很大提高;

(2)存在的问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观;

(3)改革的契机:斯大林逝世后,以赫鲁晓夫为首的苏联新领导人试图对旧体制进行改革;

斯大林( 1878年-1953年)

苏联“四五计划”宣传画 新型工业城市——斯大林格勒 苏联工人在疗养院 修复后的第聂伯河水电站

留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。 ——丘吉尔

畸形的年代,

跛脚的巨人。

2、苏联的改革:

赫鲁晓夫改革

(1953-1964)

勃列日列夫改革

(1964-1982)

戈尔巴乔夫改革

(1985-1991)

“乱” “僵” “垮”

1956年赫鲁晓夫在苏联共产党第二十次代表大会所作的《关于个人迷信及其后果》的报告,打破了斯大林的个人崇拜,有助于摆脱教条僵化思想的束缚和健全民主;

但报告没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,引起了思想的混乱,造成了严重的后遗症;

领域 内容 评价 失败原因

农业 (重点) 加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;大种玉米运动等; ①积极: 这些改革注入了某些市场经济成分,取得一定的成效;推进农业发展,耕地面积和粮食产量增加; 打破了对斯大林的个人崇拜; ②消极: 改革没有突破计划经济体制,国民积极比例仍然严重失调; 没有对斯大林功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症; ①根本原因:改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制基础上进行的局部改革;

②脱离国情:“20年建成共产主义”的目标严重脱离苏联的实际;

③方针混乱:改革缺乏全面和一贯的战略方针和思路,带有很大的盲目性;

④个人原因:赫鲁晓夫个人作风;

工业 改革工业管理体制;

政治 平凡冤假错案,强调集体领导,改革干部制度;

思想 1956年苏共二十大秘密报告,打破对斯大林的个人崇拜;

(1)赫鲁晓夫改革(1956-1964)——鲁莽的改革者

在1960年举行的联大会议上,赫鲁晓夫毫不掩饰地表达愤怒。

苏联城市青年出发参加垦荒

赫鲁晓夫大力提倡种植玉米

为推广玉米种植,赫鲁晓夫经常下基层,亲自向基层农业领导人灌输“玉米思想”;

1953年,苏联玉米种植面积仅350万公顷,在赫鲁晓夫的大力推动下,到1955年,玉米的种植面积已达约1800万公顷,但赫鲁晓夫仍对此仍感到不满意,他提出要在1960年使玉米的种植面积达到2800万公顷;

忽视玉米的生长环境,一些干部为完成种植玉米的硬性任务不惜作假,于是掀起了一股浮夸风,这导致了玉米运动的失败;

由于玉米人们给赫鲁晓夫起了个外号:“古古鲁沙”,即俄文“玉米棒子”;

黑白相间的墓碑 毁誉参半的一生

“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。”

—— 尼克松

1964年 赫鲁晓夫被迫下台

领域 内容 结果 失败原因

工业 (重点) 推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。 后期热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重; 各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢;

改革只是对传统体制的修修补补,效果有限;

农业 ①扩大农场和农庄的自主权; ②降低农产品收购计划指标; ③提高农产品价格; ④放松对个人副业的限制;

(2)勃列日列夫改革(1964-1982)——保守的改革者

领域 内容 结果 失败原因

前期 经济领域 承认市场经济在社会主义经济中的作用; 改革偏离社会主义方向,造成思想混乱,民族分离主义随之兴起; 国内局势失控,1991年12月26日苏联解体; ①突破了斯大林模式的束缚,但忽视了国民经济平衡发展;

②缺乏切实可行的措施;

③改革阻力重重;

后期 政治领域 取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制; 意识形态上,抛弃马克思主义指导,实行“多元化;”

(3)戈尔巴乔夫改革(1985-1991)——激进的改革者

总结:二战后苏联经济体制的调整

赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不 同 点 历史 背景 苏联模式的弊端日益暴露;农业问题严重 纠正赫鲁晓夫时期的混乱;与美国进行军备竞赛 经济严重困难,社会陷入危机边缘

指导 思想 只是对原有体制进行局部改革 对苏联进行根本性变革和改造

具体 内容 首先从农业开始,重点在农业领域 重点在工业,且是重工业领域 涉及政治领域,重点在经济体制

历史 结果 改革造成了苏联的混乱 改革造成了苏联经济的全面滑坡,经济发展进入停滞时期 改革不仅使经济继续滑坡,而且还导致了苏联解体

赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

相同点 ①背景:都面临苏联社会经济发展缓慢、人民要求提高生活水平、苏联模式的弊端日益暴露等问题; ②内容:都对经济政治体制进行了不同程度的改革; ③侧重点:都主要涉及经济领域,如扩大企业的自主权等; ④结果:改革均以失败告终,但都冲击了苏联模式

1991年12月25日19时25分,戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统和武装部队最高统帅,并将核按钮权力交给俄罗斯总统叶利钦。45分,俄罗斯联邦国旗在克里姆林宫升起。苏联最高苏维埃举行最后一次会议,通过宣言,从法律上终止了苏联的存在。26日,最高苏维埃自我解散,苏联正式解体。

3、苏联解体:

(1)1990年,立陶宛率先独立。随后,俄罗斯发表主权宣言,其他加盟共和国也纷纷效仿;

(2)1991年8月19日,几位苏联领导人发动政变,试图阻止苏联分裂,很快失败;

(3)1991年12月26日, 苏联解体;

1991年没有国家的领袖

链接1:苏联解体原因

1、直接原因:国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位,最终形成东欧剧变、苏联解体的局面;

2、根本原因:高度集中的政治经济体制(斯大林模式)的弊端长期得不到纠正,积累了大量的矛盾和问题;

3、对外关系:搞大国主义、全面扩军备战,与美国争霸,消耗自身实力;

4、外部原因:西方国家的“和平演变”攻势;

链接2:

苏联解体的对中国社会主义建设的历史启示

(1)社会主义建设的根本目的是解放生产力,发展生产力,改善人民生活水平,在落后国家进行社会主义建设尤其应该始终抓住这个中心不放;

(2)建设社会主义必须从本国国情出发,独立自主地探索具有本国特色的社会主义建设模式,照抄别国的模式最终会落得失败的结局;

(3)社会主义国家必须注重执政党的建设,在思想上必须提倡从实际出发、实事求是的作风,在组织上必须贯彻民主集中制的原则;

(4)苏联解体的直接原因是主动放弃共产党的领导权,苏联的经验告诉我们,批判“左”的教条主义要用历史的观点,要全面分析,不能简单地否定历史;

(5)改革是社会主义制度保持生机和活力的最有效的途径。改革必须扎根于本国国情,改革的成败必须以发展生产力为中心,以经济的增长、综合国力的增强以及人民生活水平的提高为衡量标准;

(6)社会主义社会应该是一个开放的社会体系,这种开放不仅对内部是开放的,而且对外部也应该是开放的;

(7)警惕西方国家对社会主义进行的“和平演变”;

启示:

社会主义制度是优越的,但还不成熟,需要不断探索,因此改革是必要的;

社会主义改革将是一个复杂、艰巨、曲折的过程;

改革是社会主义不断完善和发展的重要途径。

社会主义改革必须坚持社会主义方向;

改革必须从国情出发,探索适合本国国情的社会主义道路;

必须处理好改革、发展、稳定三者之间的关系;

要注意健全社会主义民主和法制;

社会主义模式不可能固定不变;

经济体制要符合本国国情,生产关系要与生产力水平相适应;

要关注民生,大力提高人民生活水平;

经济建设要注重农业、轻工业和重工业的协调发展等;

苏联的发展、改革和解体

社会主义国家的发展和变化

东欧的建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1.东欧的社会主义建设:

东欧在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家,各国在社会主义建设中,大多采取苏联模式;

南斯拉夫社会主义联邦共和国缔造者——铁托

2.东欧的社会主义改革:

(1)原因:

①苏联模式造成国民经济比例失调;

②一些东欧国家希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己独立发展的道路;

第二次世界大战胜利前后,在苏联的帮助下,东欧建立了一系列人民民主国家;

1949-1953年,苏联式的高度集中的政治经济体制在东欧确立;

(2)概况:

国家 成果 弊端或结果

南斯拉夫改革 建立了社会主义自治制度,权力下放; ①调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;

②导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患;

其他国家 波兰、匈牙利、民主德国等的社会主义改革也曾取得显著成效;

改革没有突破斯大林模式的束缚,经济陷入困境,政局动荡;

捷克斯洛伐克分裂

南斯拉夫解体

柏林墙倒塌

两德统一

3.东欧剧变:

(1)背景:

①历史原因:东欧各国照搬苏联模式,造成国民经济比例失调。

②主要原因:改革没有突破苏联模式的束缚,经济陷入困境,政局动荡;

③外部原因:在苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略影响下,东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向。

(2)概况:

类型 主要代表

变化相对平稳 波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚

发生流血冲突 罗马尼亚

国家实现统一 民主德国并入了联邦德国

国家陷入解体 捷克斯洛伐克分为捷克和斯洛伐克两个独立

国家;南斯拉夫经过激烈内战,最终解体

链接:从“唯物史观”角度分析东欧剧变的原因及教训

1、原因:

①没有找到一条适合本国情况的社会主义建设道路,照搬苏联模式,严重阻碍本国经济发展,人民生活水平受到影响;

②执政党长期脱离人民群众,缺乏民主和法制,伤害了人民的情感;

③苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略对东欧剧变起了推动作用;

2、教训:

任何无产阶级政党都要坚持独立自主,把发展经济、改善人民生活作为执政的首要任务来抓;

注意民主与法制建设;

警惕西方国家的“和平演变”战略;

苏联的发展、改革和解体

社会主义国家的发展和变化

东欧的建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

1.过渡时期:

(1)1954年,第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》。

(2)到1956年底,基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

2.全面建设社会主义时期:

(1)概况:曲折发展,取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

(2)意义:这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

3.改革开放新时期:(1)时间:1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。(2)成果:中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就。(3)发展:中国共产党第十九次全国代表大会,激励着中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。(4)评价:①中国特色社会主义激发着人们的活力和创造力。②深化对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

三、中国社会主义的发展

1.过渡时期(1949-1956年底)

(1)1949-1952年底国民经济得到恢复和发展;

(2)1954年,第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》;

(3)到1956年底,基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度;

(1)概况:曲折发展,取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就;

(2)意义:这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备;

2、全面建设社会主义时期(1957年初—1976年)

3、改革开放新时期(1978年底—至今)

(1)时间:1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策;

(2)成果:中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就;

(3)发展:中国共产党第十九次全国代表大会,激励着中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗;

(4)评价:

①中国特色社会主义激发着人们的活力和创造力;

②深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义;

链接:中国和苏联所进行的改革为什么会导致不同的结果

1、我们在改革中坚持以经济建设为中心,大力发展生产力,不断提高人民的物质和文化生活水平,得到人民的拥护和支持;

2、我们在改革中坚持党的领导和社会主义方向,坚持马克思主义的指导地位不动摇,具有明确坚定的指导思想;

3、我们在改革中重视国内民族问题,正确处理民族关系,有效地发挥了国家职能;

4、我们在改革中对西方鼓吹的某些思想和价值观采取了正确的对策,有效地维护了社会的安定团结等;

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体