第33课时 十月革命与亚非拉民族民主运动的高涨 课件(共45张PPT)—2024届高三历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 第33课时 十月革命与亚非拉民族民主运动的高涨 课件(共45张PPT)—2024届高三历史统编版一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-05 16:03:54 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第33课时 十月革命与亚非拉民族民主运动的高涨

第十一单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

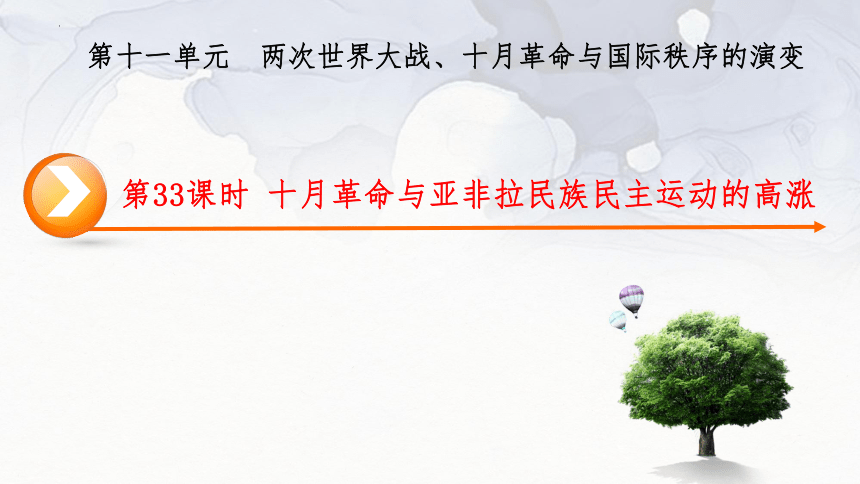

1903年

俄国社会主义工党第二次代表大会

1917年

3月

1917年

11月

1918年夏

1921年

3月

1922年

12月

1924年

1937年

列宁主义诞生

二月革命

推翻沙皇专制统治

十月革命

国内战争开始

苏联成立

苏联基本实现“工业化”

战时共产主义政策

新经济政策

根据课标 具化学习目标

▲ 必备知识 选必融合固基础

▲ 聚焦高考 深度学习再升华

▲ 宏观把握 总结特征汇整体

▲ 对照目标 强化记忆升理解

1.掌握十月革命发生的原因及历史意义。

2.了解列宁与斯大林建设社会主义的探索和实践,理解苏联模式的形成、特点与影响,对当今社会主义建设提供有益借鉴。

3.掌握两次世界大战期间民族民主运动的史实,理解这一阶段民族民主运动的特点,认识民族民主运动的影响。

根据课标 具化学习目标

▲ 必备知识 选必融合固基础

▲ 聚焦高考 深度学习再升华

▲ 宏观把握 总结特征汇整体

▲ 对照目标 强化记忆升理解

1.掌握十月革命发生的原因及历史意义。

2.了解列宁与斯大林建设社会主义的探索和实践,理解苏联模式的形成、特点与影响,对当今社会主义建设提供有益借鉴。

3.掌握两次世界大战期间民族民主运动的史实,理解这一阶段民族民主运动的特点,认识民族民主运动的影响。

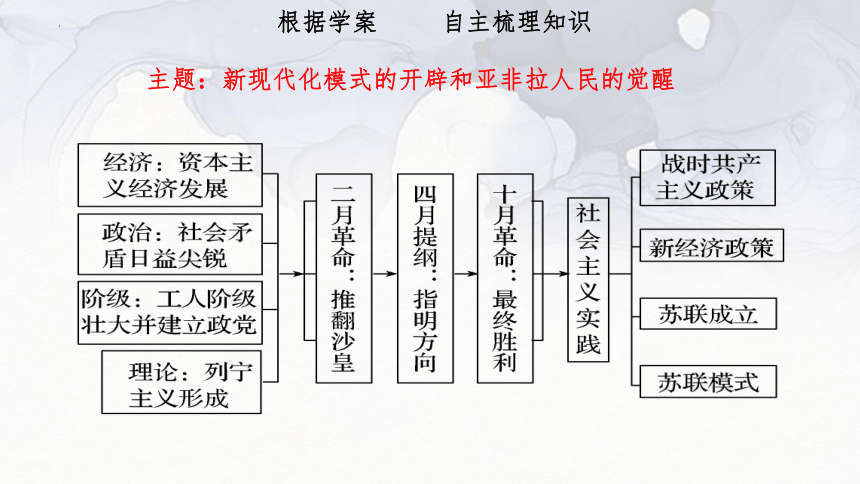

根据学案 自主梳理知识

主题:新现代化模式的开辟和亚非拉人民的觉醒

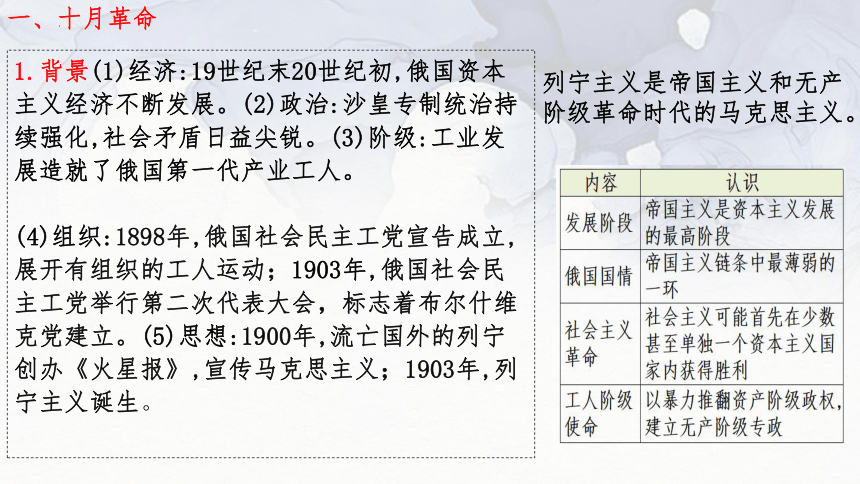

一、十月革命

1.背景(1)经济:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展。(2)政治:沙皇专制统治持续强化,社会矛盾日益尖锐。(3)阶级:工业发展造就了俄国第一代产业工人。

(4)组织:1898年,俄国社会民主工党宣告成立,展开有组织的工人运动;1903年,俄国社会民主工党举行第二次代表大会,标志着布尔什维克党建立。(5)思想:1900年,流亡国外的列宁创办《火星报》,宣传马克思主义;1903年,列宁主义诞生。

列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义。

1917年3月

1917年4月

1917年7月

1917年11月

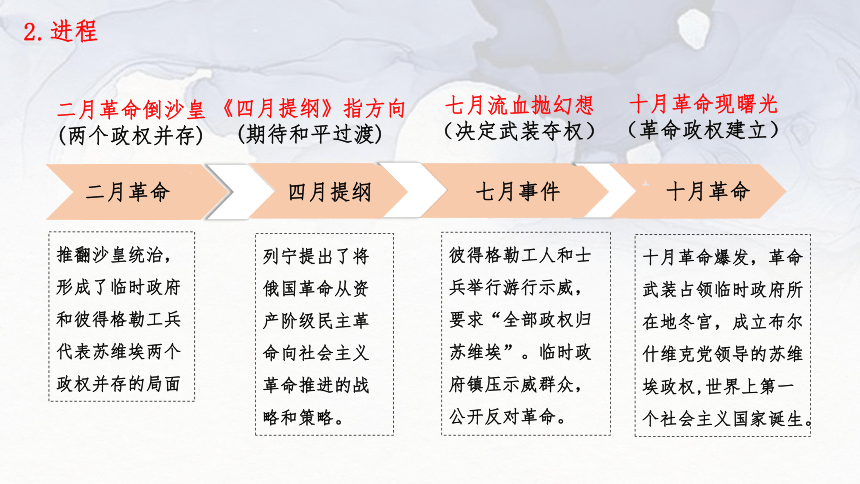

二月革命

四月提纲

七月事件

十月革命

彼得格勒工人和士兵举行游行示威,要求“全部政权归苏维埃”。临时政府镇压示威群众,公开反对革命。

十月革命爆发,革命武装占领临时政府所在地冬宫,成立布尔什维克党领导的苏维埃政权,世界上第一个社会主义国家诞生。

推翻沙皇统治,形成了临时政府和彼得格勒工兵代表苏维埃两个政权并存的局面

列宁提出了将俄国革命从资产阶级民主革命向社会主义革命推进的战略和策略。

2.进程

二月革命倒沙皇

(两个政权并存)

《四月提纲》指方向

(期待和平过渡)

七月流血抛幻想

(决定武装夺权)

十月革命现曙光

(革命政权建立)

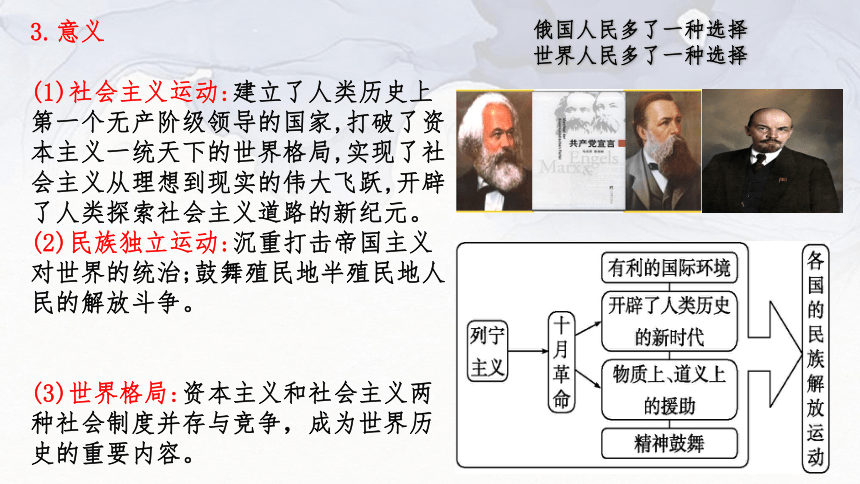

3.意义

(1)社会主义运动:建立了人类历史上第一个无产阶级领导的国家,打破了资本主义一统天下的世界格局,实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

(2)民族独立运动:沉重打击帝国主义对世界的统治;鼓舞殖民地半殖民地人民的解放斗争。

(3)世界格局:资本主义和社会主义两种社会制度并存与竞争,成为世界历史的重要内容。

俄国人民多了一种选择

世界人民多了一种选择

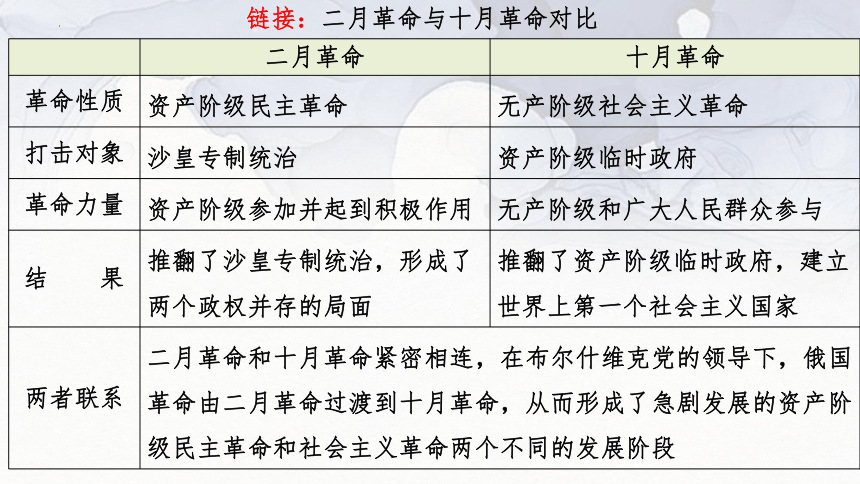

链接:二月革命与十月革命对比

二月革命 十月革命

革命性质 资产阶级民主革命 无产阶级社会主义革命

打击对象 沙皇专制统治 资产阶级临时政府

革命力量 资产阶级参加并起到积极作用 无产阶级和广大人民群众参与

结 果 推翻了沙皇专制统治,形成了两个政权并存的局面 推翻了资产阶级临时政府,建立世界上第一个社会主义国家

两者联系 二月革命和十月革命紧密相连,在布尔什维克党的领导下,俄国革命由二月革命过渡到十月革命,从而形成了急剧发展的资产阶级民主革命和社会主义革命两个不同的发展阶段

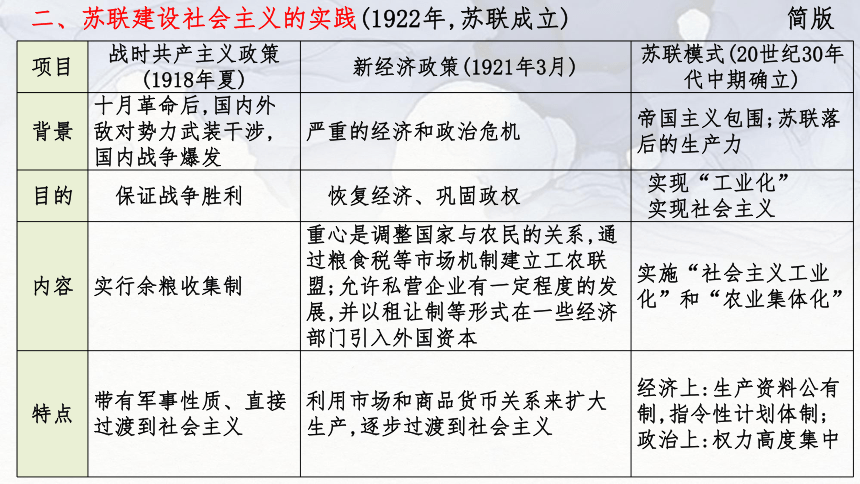

二、苏联建设社会主义的实践(1922年,苏联成立)

项目 战时共产主义政策(1918年夏) 新经济政策(1921年3月) 苏联模式(20世纪30年代中期确立)

背景 十月革命后,国内外敌对势力武装干涉,国内战争爆发 严重的经济和政治危机 帝国主义包围;苏联落后的生产力

目的 保证战争胜利 恢复经济、巩固政权 实现“工业化”

实现社会主义

内容 实行余粮收集制 重心是调整国家与农民的关系,通过粮食税等市场机制建立工农联盟;允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制等形式在一些经济部门引入外国资本 实施“社会主义工业化”和“农业集体化”

特点 带有军事性质、直接过渡到社会主义 利用市场和商品货币关系来扩大生产,逐步过渡到社会主义 经济上:生产资料公有制,指令性计划体制;

政治上:权力高度集中

简版

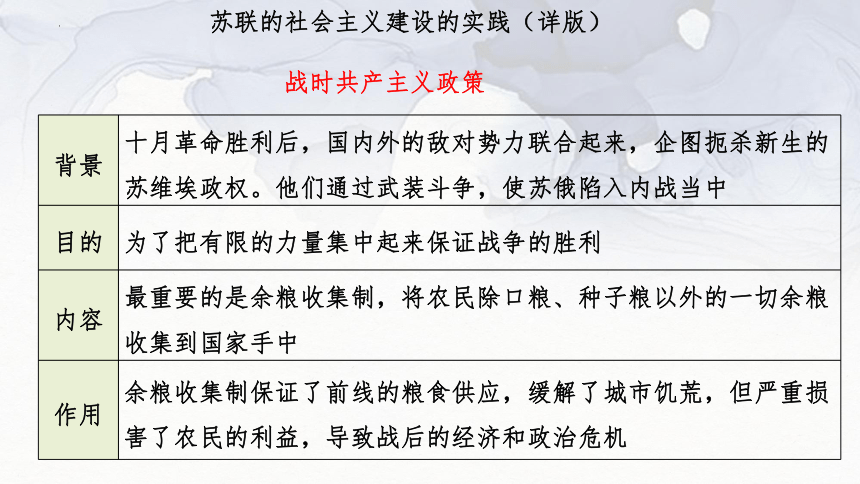

苏联的社会主义建设的实践(详版)

战时共产主义政策

背景 十月革命胜利后,国内外的敌对势力联合起来,企图扼杀新生的苏维埃政权。他们通过武装斗争,使苏俄陷入内战当中

目的 为了把有限的力量集中起来保证战争的胜利

内容 最重要的是余粮收集制,将农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收集到国家手中

作用 余粮收集制保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机

新经济政策

时间 1921年3月

内容 农业 重心是调整国家与农民的关系,通过粮食税等市场机制建立工农联盟

工业 允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制等形式在一些经济部门引入外国资本

作用 稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权

斯大林模式

背景 (1)1922年12月,苏维埃社会主义共和国联盟成立,简称“苏联”

(2)1924年1月,列宁逝世

措施 (1)措施:在斯大林领导下,先后实施“社会主义工业化”和“农业集体化”

(2)结果:经过两个“五年计划”,到1937年,苏联宣布基本实现了工业化目标,主要工业部门的产量跃居欧洲首位、世界第二位

特点 (1)经济上:生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制

(2)政治上:权力高度集中

评价 (1)积极性:苏联在很短时间内,从一个经济文化比较落后的小农国家发展为世界工业强国;“苏联模式”奠定了强大国家的基础,为后来取得卫国战争胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

(2)消极性:排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低。

链接1:苏联不同时期社会主义建设的探索对比

战时共产主义政策 新经济政策 苏联模式

农业 余粮收集制 用固定的粮食税取代余粮收集制 全盘集体化

工业 大中小工业企业一律收归国有 实行国家资本主义 高度集中的国家计划模式,直接管理

贸易 取消自由贸易 恢复自由贸易,允许商品买卖 排斥市场调节,国家统一调拨、计划供应

分配 实物配给制 (平均主义) 按劳取酬的工资制 工资制(平均主义)

特点 用军事行政手段控制社会经济 用市场和商品货币关系来扩大生产 用行政命令来管理经济

1.历史原因:

历史传统与社会环境:

苏联存在大量农奴制残余;

小农经济占主导地位;专制主义根深蒂固。2.国际形势:处于资本主义国家的包围和战争威胁之中。3.政治形势:苏联成立;斯大林巩固领导地位。

4.经济形势:生产力水平相对落后。5.个人因素:斯大林的个人性格、个人崇拜和个人专断。

苏联模式的创立取决于当时苏联极为落后的社会生产力水平,是落后国家实现工业化的可行方式,在苏联迅速赶上和超过西方发达国家的过程中起到了极为重要的作用。

链接2:苏联模式的成因

链接3:苏联模式对中国的启示(或教训)

1.一定要坚持生产关系适应生产力发展的原则,遵循经济发展的客观规律。

2.实事求是,从实际出发,从本国国情出发。

3.坚持可持续发展战略,农、轻、重按适当比例平衡发展。

4.制定政策必须考虑人民的利益,注意提高人民的生活水平。

5.社会主义制度需要在发展的道路上自我调整和自我完善。

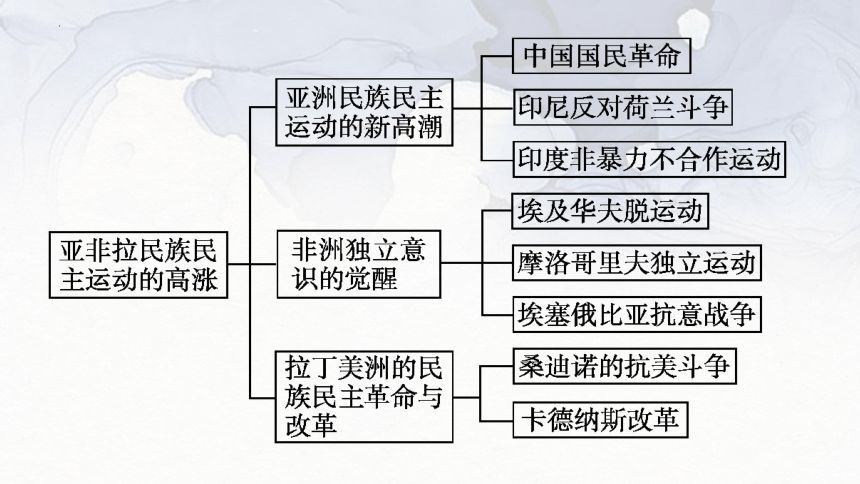

1.原因:

①一战的推动和十月革命的胜利;

②民族资本主义的发展,资产阶级和无产阶级队伍的壮大;

③马列主义传播,民族民主意识觉醒。

2.概况:亚非拉掀起民族民主运动高潮

3.影响:沉重打击帝国主义和殖民主义,动摇世界殖民体系,影响国际秩序。

三、亚非拉民族民主运动的高涨

民族民主运动

民族民主运动:指对外反对殖民主义、帝国主义,实现国家独立,民族解放;对内反对专制独裁,建立民主政治,实现民主自由。

亚洲的民族民主运动(亚洲的觉醒)

①背景:19世纪末20世纪初,帝国主义侵略加深亚洲各国的民族危机,亚洲封建经济进一步解体,民族忧患意识与民族改革意识觉醒。

②过程:

印度民族资产阶级成立了国大党,要求民族平等自治

1885

1905

印度反英斗争高潮

孟买工人举行

政治总罢工

1908

1905-1911年伊朗立宪革命

中国爆发辛亥革命

1911

非洲独立意识的觉醒

苏丹爆发反英大起义

1881

1882

埃及爆发反英斗争

1894

埃塞俄比亚反意斗争

1896

①过程:

②特点:武装斗争为主要形式;

有组织、大规模的武装反抗甚至是全国性的卫国战争;

领导者几乎都是封建统治阶级或者传统社会的统治者;

宗教在号召和组织过程中起重要作用。

拉丁美洲的民族民主革命和改革

①背景:18世纪末19世纪初,拉丁美洲经济有了一定发展;启蒙思想的传播增长殖民地人民的民族民主意识;法国大革命动摇法国的殖民统治;美国独立鼓舞拉丁美洲人民。

②过程:

海地武装起义

1791

拉丁美洲独立运动的序幕

海地正式宣告独立,是拉丁美洲第一个独立国家

1804

1822

巴西摆脱葡萄牙的统治者获得独立

1826

西属拉丁美洲基本实现独立

③结果:独立后,各国大多政局动荡,实行军事独裁;经济发展停滞;英美等国加紧经济侵略和政治渗透;拉丁美洲各国仍面临继续进行民族民主革命的任务。

【扩展阅读】“金元外交”即运用外交政策推动经济扩张,将附带苛刻条件的投资渗透进拉美,扼住拉美各国的经济命脉。“大棒政策”即增强军事经济力量,积极推行向外扩张计划,加强了对拉丁美洲的侵略。

链接:与第一次世界大战前的民族解放运动相比,两次世界大战之间的民族民主运动的特点

1.范围更广阔。地区更具普遍性,尤其是亚洲。2.领导更先进。既有共产党的领导,也有民族资产阶级政党领导。3.主体更广泛。民族资产阶级、小资产阶级、工人、农民等广泛参加,逐渐具有了全民族运动的规模。4.目标更明确。争取民族独立和建立民主政权成为各国斗争的普遍诉求。5.过程更持续。如非暴力不合作运动持续20多年。6.形式更多样。如武装斗争、非暴力不合作、民主改革等。7.发展不平衡。有多种类型和道路,有些国家还具有反法西斯特点。8.影响更深远。沉重打击帝国主义和殖民主义,对二战后的国际秩序产生重要影响,加速了世界殖民体系的崩溃。

④独立战争后的拉丁美洲文化

(选择性必修2)

拉丁美洲独立运动后,独立国家颁布宪法,取消奴隶贸易、奴隶制、印第安人的人头税和强制劳动,但对黑人与印第安人的种族压迫与歧视仍然存在。

战争也促成了战后考迪罗独裁权力的形成,这成为独立战争后拉丁美洲政治文化的特征之一。

[拓展] 拉丁美洲各国独立100多年后继续进行民族民主革命的原因

1.历史原因:殖民统治时间长,影响深刻。2.政治原因:独立后拉美国家建立高度集权的考迪罗军事独裁统治,代表大地主、大商人利益的寡头威权主义盛行。3.经济原因:以农矿出口为主要特征,经济结构单一、半封建土地所有制和超经济剥削。4.外部原因:美国对拉丁美洲进行殖民侵略扩张,政治经济渗透。

补充 四、二战后世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

1.世界殖民体系的崩溃(结合选择性必修2)

地区 表现

瓦解原因 (1)两次世界大战削弱帝国主义势力,客观传播“民族自决”原则。 (2)殖民地半殖民地人民觉悟提高,民族民主意识增强。 (3)殖民地半殖民地民族经济发展和民族主义政党的出现。 (4)以苏联为首的社会主义阵营的力量壮大,鼓舞并有力地支持了殖民地人民的民族解放斗争。 (5)联合国的非殖民化活动推动民族独立运动发展。

结果 1945-1991年,全世界90多个国家摆脱了殖民统治获得独立, 世界殖民体系被摧毁。

影响 改变世界格局,改善国际经济政治秩序,推进国际关系民主化。

2.发展中国家的成就

①发展中国家的含义:又称“第三世界”,是指原来的殖民地半殖民地国家取得独立后建立的拥有完整主权的新型民族国家。

发达国家与发展中国家分布图

【扩展阅读】发展中国家的发展模式有加工型发展模式,如20世纪中期新加坡和韩国等利用本国劳动力资源吸引外国资本,发展劳动密集型产业;有石油输出国发展模式,如沙特阿拉伯、科威特等;有拉美国家的“中间道路”,发展民族工业,积极与国家间进行经济合作。

②发展中国家的经济发展(选择性必修2):

二战后,原先的殖民地半殖民地国家实现经济独立,通过发展国有经济与制定经济计划加速自身工业化发展。但由于自身经济结构存在问题,加上西方发达国家贸易保护主义抬头,发展中国家发展道路仍有挑战。

③二战后新兴民族国家的文化发展(选择性必修3):

a.印度:西方自由主义、民族主义、社会主义思想与本国传统文化相结合,政治体制学习英国,崇尚甘地思想,宗教信仰多样性,历史传统的种姓因素仍有重要影响。

b.东亚新兴工业国:如新加坡、韩国等,有儒家文化背景,也注重吸收西方文化精华,创造出一种现代的东方文化。

c.埃及:具有非洲特点的阿拉伯文化,并带有欧洲和西亚等的文化因素,古埃及的文化遗产对现代埃及有重要影响。

3.发展中国家的面临的挑战

地区 困境

亚洲 过分依赖国际资本和国际市场,承受风险的能力较差,如1997年的亚洲金融危机。

拉丁 美洲 过于依赖出口贸易和外资,欠下巨额外债,影响了发展。

非洲 发展不平衡,到21世纪初,近一半的非洲人口仍生活在贫困线以下。

共同 问题 ①不平等的国际经济旧秩序;

②殖民主义侵略留下来的边界和民族等矛盾,造成一些地区矛盾和政局动荡;

③自身政策失误,如人口过快增长、社会两极分化、贪污等。

根据课标 具化学习目标

▲ 必备知识 选必融合固基础

▲ 聚焦高考 深度学习再升华

▲ 宏观把握 总结特征汇整体

▲ 对照目标 强化记忆升理解

1.掌握十月革命发生的原因及历史意义。

2.了解列宁与斯大林建设社会主义的探索和实践,理解苏联模式的形成、特点与影响,对当今社会主义建设提供有益借鉴。

3.掌握两次世界大战期间民族民主运动的史实,理解这一阶段民族民主运动的特点,认识民族民主运动的影响。

1917年,列宁在《四月提纲》中指出:“俄国当前形势的特点是从革命的第一阶段向革命的第二阶段过渡。”7月,他又在《国家与革命》中阐明,资产阶级国家由无产阶级国家代替,不能通过“自行消亡”来实现。以上论断( )

A.明确指出武装起义条件已经成熟

B.凝聚布尔什维克全党的政治智慧

C.逐步明确俄国革命的任务和方式

D.说明仍存在和平取得政权的可能

《四月提纲》发表不久,列宁在《两个政权》中强调:“一切革命的根本问题是国家政权问题。不弄清这个问题,便谈不上自觉地参加革命,更不用说领导革命。”这表明列宁( )

A.强调两个政权并存局面不可避免

B.坚持全部政权归苏维埃的观点

C.肯定资产阶级民主革命的长期性

D.提出与临时政府合作的必要性

苏俄国内战争时期,在察里津和卡卢加一带,当地苏维埃政权没有禁止粮食的自由贸易,而是向贩粮者征税,用于支援战争和救济饥民。这一史实可用来说明,当时苏俄( )

A.粮食短缺问题得到解决

B.自由贸易成为经济活动常态

C.战时经济措施存在弊端

D.粮食税已经代替余粮收集制

20世纪20年代中后期,苏联大力发展中等技术教育,到1927年俄罗斯联邦就有672所中等技术学校。此外还成立工农速成班,招收未受过中等教育的工人和青年农民。这种做法的主要目的是( )

A.适应工业化建设的需要

B.促进中等技术教育普及

C.完善新经济政策

D.冲破西方技术封锁

列宁指出:“1921年开春以来,我们提出完全不同的、 改良主义的办法来代替原先的行动的办法、方案、方法、制度。所谓改良主义的办法,就是……活跃商业、小企业、资本主义,审慎地逐渐地掌握它们,或者说,做到有可能只在使它们活跃起来的范围内对它们实行国家调节。”材料中“改良主义的办法”实际上是( )

A.对战时共产主义政策的补充

B.对旧的社会经济结构进行社会主义改造

C.强调多种所有制经济齐头并进

D.合理利用市场和商品货币关系发展生产

下图所示为苏联某一时期社会结构的前后变化。它集中反映了( )

A.战时共产主义政策的影响 B.新经济政策的结果

C.斯大林模式的确立 D.赫鲁晓夫改革的后果

有关欧洲近代史的一部著作形象地描述道:挪威是他们的森林,莱茵河两岸是他们的葡萄园,爱尔兰是他们的牧场,普鲁士、波兰是他们的谷仓,印度和阿拉伯是他们的果园。这段描述可以用来说明( )

A.西班牙的殖民扩张 B.荷兰海上贸易的发达

C.拿破仑帝国的兴盛 D.英国殖民地版图广阔

有研究认为,美国独立后不到半个世纪,拉丁美洲经过独立战争,推翻殖民统治,但拉美国家并没有像近邻美国那样独立后进入现代化的快车道,而是发展停滞,究其原因,殖民统治难辞其咎。“难辞其咎”主要是指殖民者在拉丁美洲( )

A.奴役掠夺土著居民 B.建立的殖民统治最早

C.进行了大量的移民 D.移植了本国生产方式

1921年2月,蔡和森写信给陈独秀,讨论马克思学说与中国无产阶级的关系时称:“西方大工业国的无产阶级常常受其资本家的贿买、笼络而不自觉……此所以社会革命不发生于资本集中、工业极盛、殖民地极富之英、美、法,而发生于殖民地极少、工业落后之农业国俄罗斯也。”他意在强调( )

A.社会革命不会发生在发达资本主义国家

B.无产阶级受资本家笼络而失去革命动力

C.中国已经具备了进行无产阶级革命的客观条件

D.俄国以城市为中心的革命道路不适合中国国情

1960年,石油生产国伊拉克、沙特阿拉伯、伊朗等国家建立石油输出国组织,反映了发展中国家反对旧的世界经济秩序的要求。构成这段文字的是( )

A.历史观点和历史解释 B.历史观点和历史结论

C.历史结论和历史解释 D.历史叙述和历史解释

下图反映了1945—1975年间联合国成员国的变化情况,这表明( )

A.第三世界发展壮大 B.欧共体的成员增加

C.世界贸易范围明显扩大

D.经济区域化的趋势加强

十月革命及苏联的社会主义实践(20世纪上半叶)

政治 苏俄建立第一个社会主义国家,两种社会制度处于武装对峙与竞争共处的状态;

法西斯专政建立,第二次世界大战爆发

经济 苏俄建立第一个社会主义国家,两种社会制度处于武装对峙与竞争共处的状态;

法西斯专政建立,第二次世界大战爆发

思想 现代主义文学艺术兴起与现代科技的发展

世界民族民主独立运动进程(19世纪末-1991年)

政治 ①19世纪末20世纪初,亚非拉等国殖民掠夺剥削严重,民族民主独立运动拉开序幕;

②两次世界大战之间,一战削弱帝国主义力量,俄国十月革命胜利,亚非拉民族民主独立运动高涨;

③民族民主解放运动转向巩固政治独立,亚非拉国家在联合国作用增强,世界殖民体系崩溃。

经济 ①19世纪末20世纪初,亚非拉等国经济有一定发展,殖民掠夺剥削严重;

②两次世界大战之间,一战削弱帝国主义力量,亚非拉等国资本主义发展,一战后列强卷土重来,1929-1933年经济危机使宗主国与殖民地矛盾激化;

③二战后亚非拉等国经济独立,并争取改变国际经济旧秩序。

思想 亚非拉等国民族意识觉醒与增强,独立后新兴民族国家文化发展

根据课标 具化学习目标

▲ 必备知识 选必融合固基础

▲ 聚焦高考 深度学习再升华

▲ 宏观把握 总结特征汇整体

▲ 对照目标 强化记忆升理解

1.掌握十月革命发生的原因及历史意义。

2.了解列宁与斯大林建设社会主义的探索和实践,理解苏联模式的形成、特点与影响,对当今社会主义建设提供有益借鉴。

3.掌握两次世界大战期间民族民主运动的史实,理解这一阶段民族民主运动的特点,认识民族民主运动的影响。

对照学习目标 加强记忆理解

1.掌握十月革命发生的原因及历史意义。

2.了解列宁与斯大林建设社会主义的探索和实践,理解苏联模式的形成、特点与影响,对当今社会主义建设提供有益借鉴。

3.掌握两次世界大战期间民族民主运动的史实,理解这一阶段民族民主运动的特点,认识民族民主运动的影响。

第33课时 十月革命与亚非拉民族民主运动的高涨

第十一单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

1903年

俄国社会主义工党第二次代表大会

1917年

3月

1917年

11月

1918年夏

1921年

3月

1922年

12月

1924年

1937年

列宁主义诞生

二月革命

推翻沙皇专制统治

十月革命

国内战争开始

苏联成立

苏联基本实现“工业化”

战时共产主义政策

新经济政策

根据课标 具化学习目标

▲ 必备知识 选必融合固基础

▲ 聚焦高考 深度学习再升华

▲ 宏观把握 总结特征汇整体

▲ 对照目标 强化记忆升理解

1.掌握十月革命发生的原因及历史意义。

2.了解列宁与斯大林建设社会主义的探索和实践,理解苏联模式的形成、特点与影响,对当今社会主义建设提供有益借鉴。

3.掌握两次世界大战期间民族民主运动的史实,理解这一阶段民族民主运动的特点,认识民族民主运动的影响。

根据课标 具化学习目标

▲ 必备知识 选必融合固基础

▲ 聚焦高考 深度学习再升华

▲ 宏观把握 总结特征汇整体

▲ 对照目标 强化记忆升理解

1.掌握十月革命发生的原因及历史意义。

2.了解列宁与斯大林建设社会主义的探索和实践,理解苏联模式的形成、特点与影响,对当今社会主义建设提供有益借鉴。

3.掌握两次世界大战期间民族民主运动的史实,理解这一阶段民族民主运动的特点,认识民族民主运动的影响。

根据学案 自主梳理知识

主题:新现代化模式的开辟和亚非拉人民的觉醒

一、十月革命

1.背景(1)经济:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展。(2)政治:沙皇专制统治持续强化,社会矛盾日益尖锐。(3)阶级:工业发展造就了俄国第一代产业工人。

(4)组织:1898年,俄国社会民主工党宣告成立,展开有组织的工人运动;1903年,俄国社会民主工党举行第二次代表大会,标志着布尔什维克党建立。(5)思想:1900年,流亡国外的列宁创办《火星报》,宣传马克思主义;1903年,列宁主义诞生。

列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义。

1917年3月

1917年4月

1917年7月

1917年11月

二月革命

四月提纲

七月事件

十月革命

彼得格勒工人和士兵举行游行示威,要求“全部政权归苏维埃”。临时政府镇压示威群众,公开反对革命。

十月革命爆发,革命武装占领临时政府所在地冬宫,成立布尔什维克党领导的苏维埃政权,世界上第一个社会主义国家诞生。

推翻沙皇统治,形成了临时政府和彼得格勒工兵代表苏维埃两个政权并存的局面

列宁提出了将俄国革命从资产阶级民主革命向社会主义革命推进的战略和策略。

2.进程

二月革命倒沙皇

(两个政权并存)

《四月提纲》指方向

(期待和平过渡)

七月流血抛幻想

(决定武装夺权)

十月革命现曙光

(革命政权建立)

3.意义

(1)社会主义运动:建立了人类历史上第一个无产阶级领导的国家,打破了资本主义一统天下的世界格局,实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

(2)民族独立运动:沉重打击帝国主义对世界的统治;鼓舞殖民地半殖民地人民的解放斗争。

(3)世界格局:资本主义和社会主义两种社会制度并存与竞争,成为世界历史的重要内容。

俄国人民多了一种选择

世界人民多了一种选择

链接:二月革命与十月革命对比

二月革命 十月革命

革命性质 资产阶级民主革命 无产阶级社会主义革命

打击对象 沙皇专制统治 资产阶级临时政府

革命力量 资产阶级参加并起到积极作用 无产阶级和广大人民群众参与

结 果 推翻了沙皇专制统治,形成了两个政权并存的局面 推翻了资产阶级临时政府,建立世界上第一个社会主义国家

两者联系 二月革命和十月革命紧密相连,在布尔什维克党的领导下,俄国革命由二月革命过渡到十月革命,从而形成了急剧发展的资产阶级民主革命和社会主义革命两个不同的发展阶段

二、苏联建设社会主义的实践(1922年,苏联成立)

项目 战时共产主义政策(1918年夏) 新经济政策(1921年3月) 苏联模式(20世纪30年代中期确立)

背景 十月革命后,国内外敌对势力武装干涉,国内战争爆发 严重的经济和政治危机 帝国主义包围;苏联落后的生产力

目的 保证战争胜利 恢复经济、巩固政权 实现“工业化”

实现社会主义

内容 实行余粮收集制 重心是调整国家与农民的关系,通过粮食税等市场机制建立工农联盟;允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制等形式在一些经济部门引入外国资本 实施“社会主义工业化”和“农业集体化”

特点 带有军事性质、直接过渡到社会主义 利用市场和商品货币关系来扩大生产,逐步过渡到社会主义 经济上:生产资料公有制,指令性计划体制;

政治上:权力高度集中

简版

苏联的社会主义建设的实践(详版)

战时共产主义政策

背景 十月革命胜利后,国内外的敌对势力联合起来,企图扼杀新生的苏维埃政权。他们通过武装斗争,使苏俄陷入内战当中

目的 为了把有限的力量集中起来保证战争的胜利

内容 最重要的是余粮收集制,将农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收集到国家手中

作用 余粮收集制保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机

新经济政策

时间 1921年3月

内容 农业 重心是调整国家与农民的关系,通过粮食税等市场机制建立工农联盟

工业 允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制等形式在一些经济部门引入外国资本

作用 稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权

斯大林模式

背景 (1)1922年12月,苏维埃社会主义共和国联盟成立,简称“苏联”

(2)1924年1月,列宁逝世

措施 (1)措施:在斯大林领导下,先后实施“社会主义工业化”和“农业集体化”

(2)结果:经过两个“五年计划”,到1937年,苏联宣布基本实现了工业化目标,主要工业部门的产量跃居欧洲首位、世界第二位

特点 (1)经济上:生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制

(2)政治上:权力高度集中

评价 (1)积极性:苏联在很短时间内,从一个经济文化比较落后的小农国家发展为世界工业强国;“苏联模式”奠定了强大国家的基础,为后来取得卫国战争胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

(2)消极性:排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低。

链接1:苏联不同时期社会主义建设的探索对比

战时共产主义政策 新经济政策 苏联模式

农业 余粮收集制 用固定的粮食税取代余粮收集制 全盘集体化

工业 大中小工业企业一律收归国有 实行国家资本主义 高度集中的国家计划模式,直接管理

贸易 取消自由贸易 恢复自由贸易,允许商品买卖 排斥市场调节,国家统一调拨、计划供应

分配 实物配给制 (平均主义) 按劳取酬的工资制 工资制(平均主义)

特点 用军事行政手段控制社会经济 用市场和商品货币关系来扩大生产 用行政命令来管理经济

1.历史原因:

历史传统与社会环境:

苏联存在大量农奴制残余;

小农经济占主导地位;专制主义根深蒂固。2.国际形势:处于资本主义国家的包围和战争威胁之中。3.政治形势:苏联成立;斯大林巩固领导地位。

4.经济形势:生产力水平相对落后。5.个人因素:斯大林的个人性格、个人崇拜和个人专断。

苏联模式的创立取决于当时苏联极为落后的社会生产力水平,是落后国家实现工业化的可行方式,在苏联迅速赶上和超过西方发达国家的过程中起到了极为重要的作用。

链接2:苏联模式的成因

链接3:苏联模式对中国的启示(或教训)

1.一定要坚持生产关系适应生产力发展的原则,遵循经济发展的客观规律。

2.实事求是,从实际出发,从本国国情出发。

3.坚持可持续发展战略,农、轻、重按适当比例平衡发展。

4.制定政策必须考虑人民的利益,注意提高人民的生活水平。

5.社会主义制度需要在发展的道路上自我调整和自我完善。

1.原因:

①一战的推动和十月革命的胜利;

②民族资本主义的发展,资产阶级和无产阶级队伍的壮大;

③马列主义传播,民族民主意识觉醒。

2.概况:亚非拉掀起民族民主运动高潮

3.影响:沉重打击帝国主义和殖民主义,动摇世界殖民体系,影响国际秩序。

三、亚非拉民族民主运动的高涨

民族民主运动

民族民主运动:指对外反对殖民主义、帝国主义,实现国家独立,民族解放;对内反对专制独裁,建立民主政治,实现民主自由。

亚洲的民族民主运动(亚洲的觉醒)

①背景:19世纪末20世纪初,帝国主义侵略加深亚洲各国的民族危机,亚洲封建经济进一步解体,民族忧患意识与民族改革意识觉醒。

②过程:

印度民族资产阶级成立了国大党,要求民族平等自治

1885

1905

印度反英斗争高潮

孟买工人举行

政治总罢工

1908

1905-1911年伊朗立宪革命

中国爆发辛亥革命

1911

非洲独立意识的觉醒

苏丹爆发反英大起义

1881

1882

埃及爆发反英斗争

1894

埃塞俄比亚反意斗争

1896

①过程:

②特点:武装斗争为主要形式;

有组织、大规模的武装反抗甚至是全国性的卫国战争;

领导者几乎都是封建统治阶级或者传统社会的统治者;

宗教在号召和组织过程中起重要作用。

拉丁美洲的民族民主革命和改革

①背景:18世纪末19世纪初,拉丁美洲经济有了一定发展;启蒙思想的传播增长殖民地人民的民族民主意识;法国大革命动摇法国的殖民统治;美国独立鼓舞拉丁美洲人民。

②过程:

海地武装起义

1791

拉丁美洲独立运动的序幕

海地正式宣告独立,是拉丁美洲第一个独立国家

1804

1822

巴西摆脱葡萄牙的统治者获得独立

1826

西属拉丁美洲基本实现独立

③结果:独立后,各国大多政局动荡,实行军事独裁;经济发展停滞;英美等国加紧经济侵略和政治渗透;拉丁美洲各国仍面临继续进行民族民主革命的任务。

【扩展阅读】“金元外交”即运用外交政策推动经济扩张,将附带苛刻条件的投资渗透进拉美,扼住拉美各国的经济命脉。“大棒政策”即增强军事经济力量,积极推行向外扩张计划,加强了对拉丁美洲的侵略。

链接:与第一次世界大战前的民族解放运动相比,两次世界大战之间的民族民主运动的特点

1.范围更广阔。地区更具普遍性,尤其是亚洲。2.领导更先进。既有共产党的领导,也有民族资产阶级政党领导。3.主体更广泛。民族资产阶级、小资产阶级、工人、农民等广泛参加,逐渐具有了全民族运动的规模。4.目标更明确。争取民族独立和建立民主政权成为各国斗争的普遍诉求。5.过程更持续。如非暴力不合作运动持续20多年。6.形式更多样。如武装斗争、非暴力不合作、民主改革等。7.发展不平衡。有多种类型和道路,有些国家还具有反法西斯特点。8.影响更深远。沉重打击帝国主义和殖民主义,对二战后的国际秩序产生重要影响,加速了世界殖民体系的崩溃。

④独立战争后的拉丁美洲文化

(选择性必修2)

拉丁美洲独立运动后,独立国家颁布宪法,取消奴隶贸易、奴隶制、印第安人的人头税和强制劳动,但对黑人与印第安人的种族压迫与歧视仍然存在。

战争也促成了战后考迪罗独裁权力的形成,这成为独立战争后拉丁美洲政治文化的特征之一。

[拓展] 拉丁美洲各国独立100多年后继续进行民族民主革命的原因

1.历史原因:殖民统治时间长,影响深刻。2.政治原因:独立后拉美国家建立高度集权的考迪罗军事独裁统治,代表大地主、大商人利益的寡头威权主义盛行。3.经济原因:以农矿出口为主要特征,经济结构单一、半封建土地所有制和超经济剥削。4.外部原因:美国对拉丁美洲进行殖民侵略扩张,政治经济渗透。

补充 四、二战后世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

1.世界殖民体系的崩溃(结合选择性必修2)

地区 表现

瓦解原因 (1)两次世界大战削弱帝国主义势力,客观传播“民族自决”原则。 (2)殖民地半殖民地人民觉悟提高,民族民主意识增强。 (3)殖民地半殖民地民族经济发展和民族主义政党的出现。 (4)以苏联为首的社会主义阵营的力量壮大,鼓舞并有力地支持了殖民地人民的民族解放斗争。 (5)联合国的非殖民化活动推动民族独立运动发展。

结果 1945-1991年,全世界90多个国家摆脱了殖民统治获得独立, 世界殖民体系被摧毁。

影响 改变世界格局,改善国际经济政治秩序,推进国际关系民主化。

2.发展中国家的成就

①发展中国家的含义:又称“第三世界”,是指原来的殖民地半殖民地国家取得独立后建立的拥有完整主权的新型民族国家。

发达国家与发展中国家分布图

【扩展阅读】发展中国家的发展模式有加工型发展模式,如20世纪中期新加坡和韩国等利用本国劳动力资源吸引外国资本,发展劳动密集型产业;有石油输出国发展模式,如沙特阿拉伯、科威特等;有拉美国家的“中间道路”,发展民族工业,积极与国家间进行经济合作。

②发展中国家的经济发展(选择性必修2):

二战后,原先的殖民地半殖民地国家实现经济独立,通过发展国有经济与制定经济计划加速自身工业化发展。但由于自身经济结构存在问题,加上西方发达国家贸易保护主义抬头,发展中国家发展道路仍有挑战。

③二战后新兴民族国家的文化发展(选择性必修3):

a.印度:西方自由主义、民族主义、社会主义思想与本国传统文化相结合,政治体制学习英国,崇尚甘地思想,宗教信仰多样性,历史传统的种姓因素仍有重要影响。

b.东亚新兴工业国:如新加坡、韩国等,有儒家文化背景,也注重吸收西方文化精华,创造出一种现代的东方文化。

c.埃及:具有非洲特点的阿拉伯文化,并带有欧洲和西亚等的文化因素,古埃及的文化遗产对现代埃及有重要影响。

3.发展中国家的面临的挑战

地区 困境

亚洲 过分依赖国际资本和国际市场,承受风险的能力较差,如1997年的亚洲金融危机。

拉丁 美洲 过于依赖出口贸易和外资,欠下巨额外债,影响了发展。

非洲 发展不平衡,到21世纪初,近一半的非洲人口仍生活在贫困线以下。

共同 问题 ①不平等的国际经济旧秩序;

②殖民主义侵略留下来的边界和民族等矛盾,造成一些地区矛盾和政局动荡;

③自身政策失误,如人口过快增长、社会两极分化、贪污等。

根据课标 具化学习目标

▲ 必备知识 选必融合固基础

▲ 聚焦高考 深度学习再升华

▲ 宏观把握 总结特征汇整体

▲ 对照目标 强化记忆升理解

1.掌握十月革命发生的原因及历史意义。

2.了解列宁与斯大林建设社会主义的探索和实践,理解苏联模式的形成、特点与影响,对当今社会主义建设提供有益借鉴。

3.掌握两次世界大战期间民族民主运动的史实,理解这一阶段民族民主运动的特点,认识民族民主运动的影响。

1917年,列宁在《四月提纲》中指出:“俄国当前形势的特点是从革命的第一阶段向革命的第二阶段过渡。”7月,他又在《国家与革命》中阐明,资产阶级国家由无产阶级国家代替,不能通过“自行消亡”来实现。以上论断( )

A.明确指出武装起义条件已经成熟

B.凝聚布尔什维克全党的政治智慧

C.逐步明确俄国革命的任务和方式

D.说明仍存在和平取得政权的可能

《四月提纲》发表不久,列宁在《两个政权》中强调:“一切革命的根本问题是国家政权问题。不弄清这个问题,便谈不上自觉地参加革命,更不用说领导革命。”这表明列宁( )

A.强调两个政权并存局面不可避免

B.坚持全部政权归苏维埃的观点

C.肯定资产阶级民主革命的长期性

D.提出与临时政府合作的必要性

苏俄国内战争时期,在察里津和卡卢加一带,当地苏维埃政权没有禁止粮食的自由贸易,而是向贩粮者征税,用于支援战争和救济饥民。这一史实可用来说明,当时苏俄( )

A.粮食短缺问题得到解决

B.自由贸易成为经济活动常态

C.战时经济措施存在弊端

D.粮食税已经代替余粮收集制

20世纪20年代中后期,苏联大力发展中等技术教育,到1927年俄罗斯联邦就有672所中等技术学校。此外还成立工农速成班,招收未受过中等教育的工人和青年农民。这种做法的主要目的是( )

A.适应工业化建设的需要

B.促进中等技术教育普及

C.完善新经济政策

D.冲破西方技术封锁

列宁指出:“1921年开春以来,我们提出完全不同的、 改良主义的办法来代替原先的行动的办法、方案、方法、制度。所谓改良主义的办法,就是……活跃商业、小企业、资本主义,审慎地逐渐地掌握它们,或者说,做到有可能只在使它们活跃起来的范围内对它们实行国家调节。”材料中“改良主义的办法”实际上是( )

A.对战时共产主义政策的补充

B.对旧的社会经济结构进行社会主义改造

C.强调多种所有制经济齐头并进

D.合理利用市场和商品货币关系发展生产

下图所示为苏联某一时期社会结构的前后变化。它集中反映了( )

A.战时共产主义政策的影响 B.新经济政策的结果

C.斯大林模式的确立 D.赫鲁晓夫改革的后果

有关欧洲近代史的一部著作形象地描述道:挪威是他们的森林,莱茵河两岸是他们的葡萄园,爱尔兰是他们的牧场,普鲁士、波兰是他们的谷仓,印度和阿拉伯是他们的果园。这段描述可以用来说明( )

A.西班牙的殖民扩张 B.荷兰海上贸易的发达

C.拿破仑帝国的兴盛 D.英国殖民地版图广阔

有研究认为,美国独立后不到半个世纪,拉丁美洲经过独立战争,推翻殖民统治,但拉美国家并没有像近邻美国那样独立后进入现代化的快车道,而是发展停滞,究其原因,殖民统治难辞其咎。“难辞其咎”主要是指殖民者在拉丁美洲( )

A.奴役掠夺土著居民 B.建立的殖民统治最早

C.进行了大量的移民 D.移植了本国生产方式

1921年2月,蔡和森写信给陈独秀,讨论马克思学说与中国无产阶级的关系时称:“西方大工业国的无产阶级常常受其资本家的贿买、笼络而不自觉……此所以社会革命不发生于资本集中、工业极盛、殖民地极富之英、美、法,而发生于殖民地极少、工业落后之农业国俄罗斯也。”他意在强调( )

A.社会革命不会发生在发达资本主义国家

B.无产阶级受资本家笼络而失去革命动力

C.中国已经具备了进行无产阶级革命的客观条件

D.俄国以城市为中心的革命道路不适合中国国情

1960年,石油生产国伊拉克、沙特阿拉伯、伊朗等国家建立石油输出国组织,反映了发展中国家反对旧的世界经济秩序的要求。构成这段文字的是( )

A.历史观点和历史解释 B.历史观点和历史结论

C.历史结论和历史解释 D.历史叙述和历史解释

下图反映了1945—1975年间联合国成员国的变化情况,这表明( )

A.第三世界发展壮大 B.欧共体的成员增加

C.世界贸易范围明显扩大

D.经济区域化的趋势加强

十月革命及苏联的社会主义实践(20世纪上半叶)

政治 苏俄建立第一个社会主义国家,两种社会制度处于武装对峙与竞争共处的状态;

法西斯专政建立,第二次世界大战爆发

经济 苏俄建立第一个社会主义国家,两种社会制度处于武装对峙与竞争共处的状态;

法西斯专政建立,第二次世界大战爆发

思想 现代主义文学艺术兴起与现代科技的发展

世界民族民主独立运动进程(19世纪末-1991年)

政治 ①19世纪末20世纪初,亚非拉等国殖民掠夺剥削严重,民族民主独立运动拉开序幕;

②两次世界大战之间,一战削弱帝国主义力量,俄国十月革命胜利,亚非拉民族民主独立运动高涨;

③民族民主解放运动转向巩固政治独立,亚非拉国家在联合国作用增强,世界殖民体系崩溃。

经济 ①19世纪末20世纪初,亚非拉等国经济有一定发展,殖民掠夺剥削严重;

②两次世界大战之间,一战削弱帝国主义力量,亚非拉等国资本主义发展,一战后列强卷土重来,1929-1933年经济危机使宗主国与殖民地矛盾激化;

③二战后亚非拉等国经济独立,并争取改变国际经济旧秩序。

思想 亚非拉等国民族意识觉醒与增强,独立后新兴民族国家文化发展

根据课标 具化学习目标

▲ 必备知识 选必融合固基础

▲ 聚焦高考 深度学习再升华

▲ 宏观把握 总结特征汇整体

▲ 对照目标 强化记忆升理解

1.掌握十月革命发生的原因及历史意义。

2.了解列宁与斯大林建设社会主义的探索和实践,理解苏联模式的形成、特点与影响,对当今社会主义建设提供有益借鉴。

3.掌握两次世界大战期间民族民主运动的史实,理解这一阶段民族民主运动的特点,认识民族民主运动的影响。

对照学习目标 加强记忆理解

1.掌握十月革命发生的原因及历史意义。

2.了解列宁与斯大林建设社会主义的探索和实践,理解苏联模式的形成、特点与影响,对当今社会主义建设提供有益借鉴。

3.掌握两次世界大战期间民族民主运动的史实,理解这一阶段民族民主运动的特点,认识民族民主运动的影响。

同课章节目录