人教版 初化 九下 9.1 溶液的形成 大单元整体教学课时设计

文档属性

| 名称 | 人教版 初化 九下 9.1 溶液的形成 大单元整体教学课时设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第九单元 溶液

单元教学主题 溶液本章主要的化学概念:(1)溶液;(2)溶质、溶剂;(3)乳化;(4)饱和溶液与不饱和溶液;(5)结晶;(6)固体溶解度;(7)气体溶解度;(8)溶解度曲线及分析;(9)溶质质量分数;(10)溶质质量分数计算;(11)溶液稀释、增浓;(12)一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制。 学科 初中化学 年级 九年级下

单元 第九单元溶液 授课人 Xxx

单元内容 本单元教学内容:课题1 本课题主要内容是溶液的形成,对于溶液,学生并不陌生,在化学前面的学习中,接触到了一些溶液以及在溶液中进行的反应,而且根据生活经验,能说出很多生活中的溶液,能有初步的认识。本节课介绍溶液的组成、特征、吸放热和乳化现象,通过实验,观察和感受溶液,对溶液有系统的认知。本节在教材中起到承上启下的作用,是一节不可或缺的理论联系实际的化学实践课。课题2 本课题主要讲解溶解度,通过学习饱和溶液和不饱和溶液、结晶以及溶解度曲线的分析和应用使学生定量掌握溶液的相关知识。本节是初中化学中较为重要的一节,可以帮助学生初步形成用定量数据指导定性实验的观念。培养学生实践与理论相结合的意识,在增长知识的同时,逐步学会分析和解决问题的方法。提高学生对化学探究的好奇心,培养学生严谨认真,实事求是的科学态度。课题3 本课题主要讲述溶液的浓度,有关溶质的计算,溶液稀释或增浓,以及一定溶质质量分数氯化钠溶液的配制。不仅锻炼学生的计算能力,也注重溶液配制的实验操作,学生自主进行实验操作,激发学生爱好,让学生从定性到定量地认识溶液,从感性到理性地了解浓度。本节内容更加注重学生的自主操作和探究。既能巩固前面学习的知识,又培养学生应用所学解决实际问题的能力。本单元内容的逻辑结构:本单元主要学习溶液,这章相对独立于初中化学学科。本单元的三个课题中,第1课题从定性的角度初步认识溶液,第2课题从定量的角度研究物质溶解的限度,第3课题进一步从定量的角度认识一定量溶液中究竟含有多少溶质。三个课题密切相关,逐步深入,使概念、实验、应用融为一体,培养学生实践与理论相结合的意识,在增长知识的同时,逐步学会分析和解决问题的方法。提高学生对化学探究的好奇心,培养学生严谨认真,实事求是的科学态度。本单元内容可开发的教学活动与资源:本单元对于溶液形成的学习,采用学生动手实验,观察现象并探究的形式,引导学生掌握溶液的形成,对于溶解度和结晶的操作的学习,更加注重通过实验操作理解溶解度的概念,将课堂还给学生,让学生参与其中,巩固化学实验操作,体会化学是一门以实验为基础的学科,对于溶解度曲线的应用则通过讲解例题,使学生更容易理解这一抽象概念和掌握溶解度曲线这一化学工具。通过计算溶质质量分数,进行一定溶质质量分数溶液的配制,从做中学,这样既调动了学生的学习兴趣,又能使化学知识的学习更加深刻。创设情境,通过化学实验探究金属的性质和用途,解决实际问题,让学生更为立体的感受化学对人类生活的影响和意义。本单元教学重点:建立溶液的概念,并认识溶液、溶质、溶剂三者的关系;认识乳化现象;设计实验探究物质在溶解过程中伴随着热量的变化;判断饱和溶液、不饱和溶液;了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法;固体物质的溶解度的含义;了解溶解度曲线含义并分析;溶质质量分数的公式的运用和计算。本单元教学难点:对溶解过程的理解;设计实验探究物质在溶解过程中伴随着热量的变化;建立饱和溶液与不饱和溶液的概念;利用溶解度曲线获得相关信息;溶质质量分数的意义的理解。

单元学情 本单元的知识对学生来说是生活中非常常见的,在我们的日常生产生活中,有很多和溶液有关的知识素材。不仅如此,在实验室我们也接触到过很多溶液,如澄清石灰水,稀盐酸,氢氧化钠溶液等,但是对于溶液的知识没有系统的学习,没有形成一定的知识体系。在这节课的学习中,我们将会学习溶液的形成,溶解过程中的吸放热,乳化作用,溶液的溶解度,一定质量分数溶液的配制和相关计算。让学生通过自主合作实验探究,讲练结合,讨论和例题等手段加深理解,学习解答化学计算题的基本规范。本单元更加注重学生的实验操作,更强调学生的自主性,创造性和探究性,培养学生解决实际问题的能力。理论知识的学习也为后续酸碱盐等知识的学习打下坚实的基础,抽象的理论知识,具体实际的实验操作,培养学生具体到抽象的思维转换,也让学生将化学理论与生活实际紧密结合,使学生充分感受化学的神奇以及对人类社会的重要作用。

单元目标 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象;6. 通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念。7.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。8.了解结晶现象及方法。9.了解固体物质溶解度的含义。10.了解溶解度曲线所表示的意义。11.能通过溶解度曲线获得相关信息。12.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。1.3.认识溶质的质量分数的含义。14.能进行有关溶质质量分数的简单计算。15.初步学会配制一定溶质质量分数的溶液。

达成评价

知识评价 节名 基础知识点 学习情况自评

很好 一般 不好

课题1 溶液的形成 溶液;溶质溶剂的判断;溶解时的吸放热;乳化现象。

课题2 溶解度 饱和溶液和不饱和溶液;结晶;固体溶解度;气体溶解度;溶解度曲线;溶解度曲线分析。

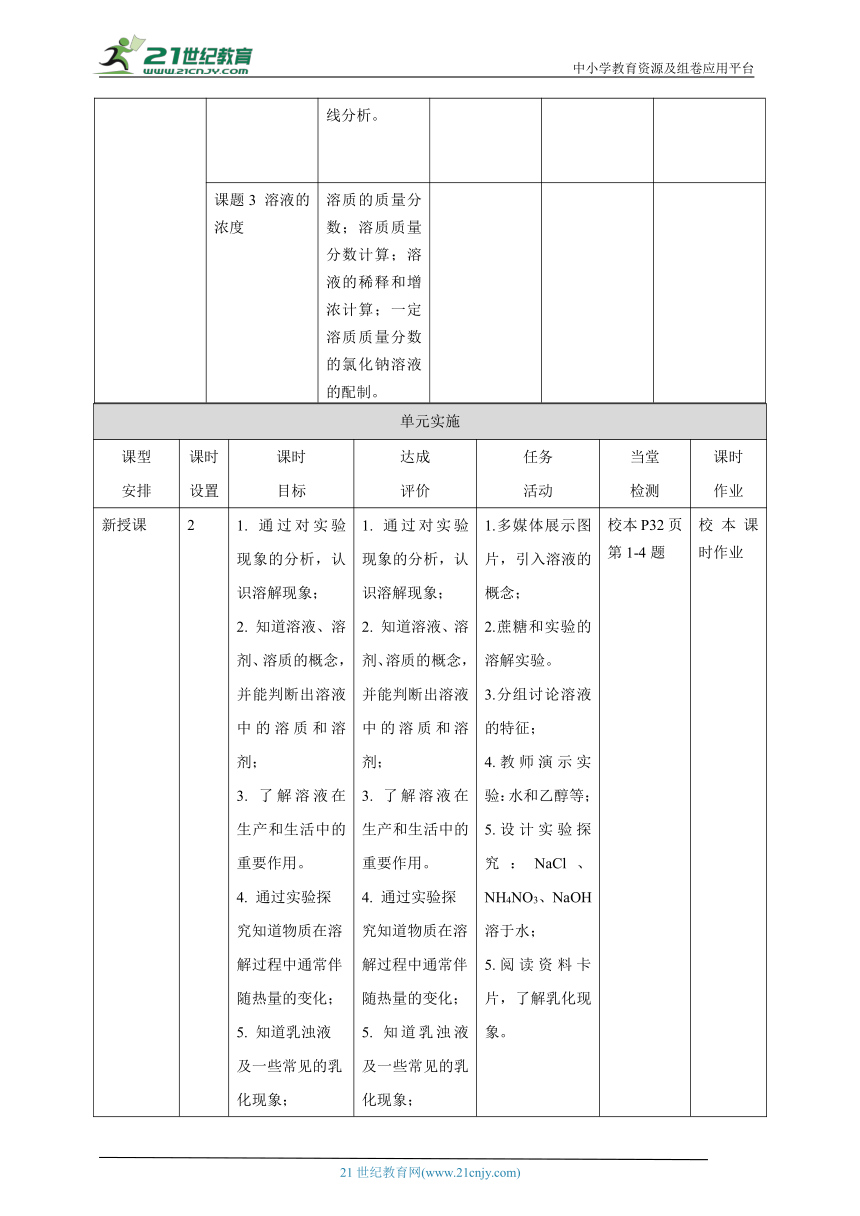

课题3 溶液的浓度 溶质的质量分数;溶质质量分数计算;溶液的稀释和增浓计算;一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制。

单元实施

课型安排 课时设置 课时目标 达成评价 任务活动 当堂检测 课时作业

新授课 2 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象; 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象; 1.多媒体展示图片,引入溶液的概念;2.蔗糖和实验的溶解实验。3.分组讨论溶液的特征;4.教师演示实验:水和乙醇等;5.设计实验探究:NaCl、NH4NO3、NaOH溶于水;5.阅读资料卡片,了解乳化现象。 校本P32页第1-4题 校本课时作业

新授课 2 1.通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念。2.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。3.了解结晶现象及方法。4.了解固体物质溶解度的含义。5.了解溶解度曲线所表示的意义。6.能通过溶解度曲线获得相关信息。7.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。 1.理解饱和溶液与不饱和溶液的概念。2.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。3.了解结晶现象及方法。4.了解固体物质溶解度的含义。5.了解溶解度曲线所表示的意义。6.能通过溶解度曲线获得相关信息。7.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。 1.课本9-5、9-6实验,了解饱和溶液和不饱和溶液;2.分组讨论,掌握饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法;3.通过观察冷却硝酸钾的热饱和溶液,了解结晶;4.探究溶解度的定义;5.分组绘制溶解度曲线6.通过氯化钠和硝酸钾曲线,掌握溶解度曲线的分析和应用。 校本P40-41页第1-6题 校本课时作业

新授课 1 1.认识溶质的质量分数的含义。2.能进行有关溶质质量分数的简单计算。3.初步学会配制一定溶质质量分数的溶液。 1.认识溶质的质量分数的含义。2.能进行有关溶质质量分数的简单计算。3.能进行配制一定溶质质量分数的溶液实验操作。 1.演示实验,不同浓度硫酸铜;2.例题练习,进行溶质质量分数的计算训练;3.分组讨论并总结溶质质量分数的简单计算步骤及解题规范;4.演示实验:配制一定浓度的氯化钠溶液。 校本P45页第1-8题 校本课时作业

课时设计(课题1)

课题 课题1 溶液的形成

课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课

1.教学内容分析 本课题主要内容是溶液的形成。对于溶液,学生并不陌生,在化学前面的学习中,接触到了一些溶液以及在溶液中进行的反应,而且根据生活经验,能说出很多生活中的溶液,能有初步的认识。本节课介绍溶液的组成、特征、吸放热和乳化现象,通过实验,观察和感受溶液,对溶液有系统的认知。本节在教材中起到承上启下的作用,是一节不可或缺的理论联系实际的化学实践课。

2.学习者分析 本节学习内容更加贴近学生的日常生活,运用生活生产中的相关素材,使学生认识溶液,了解溶液,系统地学习化学知识。初三的学生好奇心强,求知欲旺盛,通过自己动手实验,联系实际生活总结出来的理论化学知识,会更加印象深刻。在本节课知识的学习中,学生既能联系生产生活实际来学习溶液的形成、溶解过程中能量的变化及乳化作用,又能从微观的角度认识宏观现象的本质,解决实际问题,也为以后学习后面张杰的内容打下良好的理论基础,使学生深刻感受到化学与人类生产生活的重要联系。

3.学习目标确定 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用;4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象。

4.学习评价设计 自我评价

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

化学知识 溶液;

溶质溶剂的判断;

溶解时的吸放热;

乳化现象。

探究能力 1.能够认真仔细阅读并总结溶液的组成和特征;

2.能够了解并判断溶液、溶剂;

3.能够认真仔细总结乳化现象。

科学态度 1.保持并发展对化学的研究的兴趣,愿意分享和交流。

2.保持对身边化学的研究和学习,愿意更深层次的观察和了解。

3.保持团结协作,科学严谨的精神,愿意实事求是追求化学真理。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员三

团队精神 5分:能高效分工讨论溶液的形成和溶剂溶液的判断,积极参与,各抒己见。3分:小组分工不够明确,各抒己见,但不能整合观点。1分:各自独立,不能完成任务

实施能力 5分:能认真仔细探究溶液的形成和溶剂溶液的判断。3分:能探究溶液的形成和溶剂溶液的判断,但不够准确和详细。1分:不能仔细探究溶液的形成和溶剂溶液的判断。

结果展示能力 5分:溶液的形成和溶剂溶液的判断,表述清晰完整,科学、客观、简洁。3分:表述溶液的形成和溶剂溶液的判断,完整度和清晰度一般。1分:不能有效表述溶液的形成和溶剂溶液的判断。

总分

5.学习活动设计

教师活动 学生活动 学习评价

任务一:导入新课:溶液的形成

【多媒体展示图片】【过渡】海洋是地球生命的起源,在那波涛汹涌的波浪之下,隐藏着无数的生命元素。那么你了解海水吗?它是纯净物还是混合物?为什么海水又苦又咸?【讲解】海水又苦又咸,是海水中溶解了许多物质,它是一种混合物。【板书】课题1 溶液的形成 学生观看图片。 通过观看海水的图片,引入课题,使学生了解溶液在生产生活中无处不在,兴趣盎然地进入教学情境,引发对溶液的形成的思考。

任务二:新课讲授:溶液

【过渡】海水中溶解了很多物质,我们称这样的混合物为溶液,那究竟什么是溶液?【板书】一、溶液【演示实验】教师演示实验:课本P26页,实验9-1。【讲解】现象:固体消失。结论:蔗糖能被水溶解形成蔗糖溶液。【过渡】蔗糖为什么不见了呢?将蔗糖换成食盐,现象还一样吗?【多媒体播放视频】蔗糖溶解、食盐溶解【讲解】把蔗糖放进水中,蔗糖在水分子的作用下,以蔗糖分子的形式向水里扩散,最终均一地分散到水分子中间,形成蔗糖溶液。把食盐(主要成分是氯化钠)放进水中,氯化钠在水分子的作用下,以钠离子和氯离子的形式向水里扩散,最终均一地分散到水分子中间,形成氯化钠溶液。【提问】你能说出什么样的液体是溶液吗?【总结】一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物就是溶液。【提问】通过实验和视频解释,溶液有哪些特征呢?【总结】均一性:溶液内各部分的组成和性质完全相同。稳定性:溶液在外界条件(包括温度、压强)不改变的情况下,溶液中的各组成不会发生变化,不会分层也不会析出固体物质。混合物:溶液至少由两种物质组成,即溶液和溶剂(在溶液中,人们把能溶解其他物质的物质叫做溶剂,被溶解的物质叫做溶质)。【板书】均一性,稳定性,混合物。【讨论】水是溶液吗?溶液是否都是无色的?【分组实验】学生分组实验,课本P27页实验9-2,探究不同溶质在不同溶剂中的溶解度,观察现象并记录到P27页表格中。【讲解】现象:碘不溶于水却溶于汽油呈棕色;高锰酸钾溶于水呈紫色但不溶于汽油。结论:同一物质在不同的溶剂中溶解性不同,不同物质在同一溶剂中溶解性也不同。 学生观看实验,并观察实验现象。学生观看视频。学生思考并回答。学生讨论并回答。1.不是,水是纯净物,它没有溶解其他物质。2.不是,硫酸亚铁溶液是浅绿色,氯化铁溶液是黄色,硫酸铜溶液是蓝色,高锰酸钾溶液是紫红色。学生分组实验,观察实验现象并进行记录,总结。 学生观看实验,并通过观察讨论总结。展示时:思维清晰,表述准确。

任务三:新课讲授:溶质、溶剂的判断

【过渡】在实验中,用到的溶质都是固体形式的,那么溶质可以是液体或气体吗?【演示实验】教师演示实验,课本P28页实验9-3。【讲解】现象:振荡前,溶液分层;震荡后,乙醇和水混合均匀;静置后,乙醇和水互溶,不分层。溶质可以是固体,也可以是液体或气体。【板书】二、溶质、溶剂的判断【讨论】如何确定谁是溶质,谁是溶剂?【总结】固体溶解液为剂,液液互溶多为剂。水多水少总为剂,不指溶剂水为剂。【阅读】阅读课本P28页图片9-5,了解溶液在生产生活中的应用。 学生观察实验现象并记录。学生分组讨论并总结。【练习】指出下列溶液的溶剂和溶质:硫酸铁溶液、医用酒精、生理盐水、油脂溶解在汽油里。 能判断常见溶剂、溶质,将化学知识与实际生活相结合。

任务四:新课讲授:溶解时的吸、放热

【过渡】溶质在溶解的过程中,会伴随着热量的变化,在实验的过程中,你感受到了吗?【板书】三、溶解时的吸、放热【实验探究】阅读课本P29页,实验探究:溶解时的吸热或放热现象【讲解】实验目的:探究NaCl、NH4NO3、NaOH溶解于水是放热还是吸热。实验仪器和药品:试管、烧杯、玻璃棒、温度计、NaCl、NH4NO3、NaOH。实验方案:①取三只烧杯,各注入100 mL水,用温度计测出水的温度。②分别取两药匙大致等量的上述三种物质于烧杯中,并搅拌至固体全部溶解。③测量并记录溶液的温度。④用手小心触摸三只烧杯的外壁,感觉温度的变化。⑤将反应后的溶液倒入指定的容器中。实验结论:NaCl溶于水,溶液的温度基本不变;NH4NO3溶于水后溶液的温度降低;NaOH溶于水后溶液的温度升高。【总结】物质在溶解过程中常伴随着热量的变化,有些物质在溶解时会出现吸热现象;有些物质在溶解时会出现放热现象。 学生阅读。学生进行设计实验方案和进行实验操作,探究溶解时的吸热或放热现象。 能通过探究活动,了解溶解时的吸热或放热现象。

任务五:新课讲授:乳化现象

【提问】日常生活中,衣物上的油污是如何除去的呢?为什么用洗洁精能去除盘子上的油污呢?洗发水是怎么使头发变得干净呢?你知道滴加洗洁精或洗涤剂的原理是什么吗?【演示实验】教师演示实验,课本P30页实验9-4。【结论】植物油不溶于水,振荡后得到的是乳状浑浊的液体混合物,是乳浊液。这种乳浊液不稳定,经过静置,植物油会逐渐浮上来分为两层。而加入洗涤剂使难溶性液体分散成无数细小的液滴,而不聚集成大的液滴,这些细小的液滴能随水流走,这种现象叫做乳化现象。【板书】乳化现象【阅读】阅读课本P31页资料卡片,了解溶液、乳浊液和悬浊液。【讲解】乳浊液:小液滴分散到液体里形成的混合物。特点:不均一,不稳定,静置分层。悬浊液:固体小颗粒分散在液体中形成的混合物。 学生观察实验现象,并记录。

任务六:课堂小结,随堂反馈

【提问】学完本课题,你收获……【反馈练习】校本 根据板书,小结本节课所学内容 课堂延伸 巩固所学

1.板书设计课题1 溶液的形成一、溶液:均一性,稳定性,混合物。二、溶质、溶剂的判断三、溶解时的吸、放热四、乳化现象

7.作业与拓展学习设计 (1)校本课时作业(2)生活中还有哪些乳化现象?(3)汽修工人常用汽油洗去手上的油污。说明汽油与洗涤剂一样能去油污,二者去油污的原理是否相同?

特色学习资源分析、技术手段应用说明本节课主要通过实验演示,学生分组进行实验操作,来认识溶液,了解溶液的形成,通过观察和实验探究,得出实验结论,总结溶液的特征,溶液中存在的能量变化。化学是一门以实验为基础的学科,我们通过实验将化学世界的微观和宏观联系结合,通过实验探究,学生分组实验并讨论,认真观察记录并总结合金与金属性质的区别。在讨论探究中,让学生深刻认识和总结,充分调动学生的学习兴趣和学习热情。本节课旨在使学生深刻认识到化学在生活中无处不在,也让学生将化学理论与生活实际紧密结合,使学生充分感受化学的神奇以及对人类社会的重要作用。

教学反思与改进本课题本节内容主要讲述溶液的形成。通过实验演示,学生分组讨论探究溶液的特征,溶液和溶剂的判断,以及乳化现象,使学生更加全面立体的掌握溶液这一概念。这节课作为下册学习内容的第一课有着承上启下的作用,因此,打好基础尤为重要,在课堂中,鼓励学生分组讨论,各抒己见,分析和总结,有助于培养学生严谨认真,实事求是,善于观察的科学态度。本节课的实验探究内容较多,在课程中要更加注重与学生的互动,引导学生思考观察和总结。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第九单元 溶液

单元教学主题 溶液本章主要的化学概念:(1)溶液;(2)溶质、溶剂;(3)乳化;(4)饱和溶液与不饱和溶液;(5)结晶;(6)固体溶解度;(7)气体溶解度;(8)溶解度曲线及分析;(9)溶质质量分数;(10)溶质质量分数计算;(11)溶液稀释、增浓;(12)一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制。 学科 初中化学 年级 九年级下

单元 第九单元溶液 授课人 Xxx

单元内容 本单元教学内容:课题1 本课题主要内容是溶液的形成,对于溶液,学生并不陌生,在化学前面的学习中,接触到了一些溶液以及在溶液中进行的反应,而且根据生活经验,能说出很多生活中的溶液,能有初步的认识。本节课介绍溶液的组成、特征、吸放热和乳化现象,通过实验,观察和感受溶液,对溶液有系统的认知。本节在教材中起到承上启下的作用,是一节不可或缺的理论联系实际的化学实践课。课题2 本课题主要讲解溶解度,通过学习饱和溶液和不饱和溶液、结晶以及溶解度曲线的分析和应用使学生定量掌握溶液的相关知识。本节是初中化学中较为重要的一节,可以帮助学生初步形成用定量数据指导定性实验的观念。培养学生实践与理论相结合的意识,在增长知识的同时,逐步学会分析和解决问题的方法。提高学生对化学探究的好奇心,培养学生严谨认真,实事求是的科学态度。课题3 本课题主要讲述溶液的浓度,有关溶质的计算,溶液稀释或增浓,以及一定溶质质量分数氯化钠溶液的配制。不仅锻炼学生的计算能力,也注重溶液配制的实验操作,学生自主进行实验操作,激发学生爱好,让学生从定性到定量地认识溶液,从感性到理性地了解浓度。本节内容更加注重学生的自主操作和探究。既能巩固前面学习的知识,又培养学生应用所学解决实际问题的能力。本单元内容的逻辑结构:本单元主要学习溶液,这章相对独立于初中化学学科。本单元的三个课题中,第1课题从定性的角度初步认识溶液,第2课题从定量的角度研究物质溶解的限度,第3课题进一步从定量的角度认识一定量溶液中究竟含有多少溶质。三个课题密切相关,逐步深入,使概念、实验、应用融为一体,培养学生实践与理论相结合的意识,在增长知识的同时,逐步学会分析和解决问题的方法。提高学生对化学探究的好奇心,培养学生严谨认真,实事求是的科学态度。本单元内容可开发的教学活动与资源:本单元对于溶液形成的学习,采用学生动手实验,观察现象并探究的形式,引导学生掌握溶液的形成,对于溶解度和结晶的操作的学习,更加注重通过实验操作理解溶解度的概念,将课堂还给学生,让学生参与其中,巩固化学实验操作,体会化学是一门以实验为基础的学科,对于溶解度曲线的应用则通过讲解例题,使学生更容易理解这一抽象概念和掌握溶解度曲线这一化学工具。通过计算溶质质量分数,进行一定溶质质量分数溶液的配制,从做中学,这样既调动了学生的学习兴趣,又能使化学知识的学习更加深刻。创设情境,通过化学实验探究金属的性质和用途,解决实际问题,让学生更为立体的感受化学对人类生活的影响和意义。本单元教学重点:建立溶液的概念,并认识溶液、溶质、溶剂三者的关系;认识乳化现象;设计实验探究物质在溶解过程中伴随着热量的变化;判断饱和溶液、不饱和溶液;了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法;固体物质的溶解度的含义;了解溶解度曲线含义并分析;溶质质量分数的公式的运用和计算。本单元教学难点:对溶解过程的理解;设计实验探究物质在溶解过程中伴随着热量的变化;建立饱和溶液与不饱和溶液的概念;利用溶解度曲线获得相关信息;溶质质量分数的意义的理解。

单元学情 本单元的知识对学生来说是生活中非常常见的,在我们的日常生产生活中,有很多和溶液有关的知识素材。不仅如此,在实验室我们也接触到过很多溶液,如澄清石灰水,稀盐酸,氢氧化钠溶液等,但是对于溶液的知识没有系统的学习,没有形成一定的知识体系。在这节课的学习中,我们将会学习溶液的形成,溶解过程中的吸放热,乳化作用,溶液的溶解度,一定质量分数溶液的配制和相关计算。让学生通过自主合作实验探究,讲练结合,讨论和例题等手段加深理解,学习解答化学计算题的基本规范。本单元更加注重学生的实验操作,更强调学生的自主性,创造性和探究性,培养学生解决实际问题的能力。理论知识的学习也为后续酸碱盐等知识的学习打下坚实的基础,抽象的理论知识,具体实际的实验操作,培养学生具体到抽象的思维转换,也让学生将化学理论与生活实际紧密结合,使学生充分感受化学的神奇以及对人类社会的重要作用。

单元目标 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象;6. 通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念。7.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。8.了解结晶现象及方法。9.了解固体物质溶解度的含义。10.了解溶解度曲线所表示的意义。11.能通过溶解度曲线获得相关信息。12.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。1.3.认识溶质的质量分数的含义。14.能进行有关溶质质量分数的简单计算。15.初步学会配制一定溶质质量分数的溶液。

达成评价

知识评价 节名 基础知识点 学习情况自评

很好 一般 不好

课题1 溶液的形成 溶液;溶质溶剂的判断;溶解时的吸放热;乳化现象。

课题2 溶解度 饱和溶液和不饱和溶液;结晶;固体溶解度;气体溶解度;溶解度曲线;溶解度曲线分析。

课题3 溶液的浓度 溶质的质量分数;溶质质量分数计算;溶液的稀释和增浓计算;一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制。

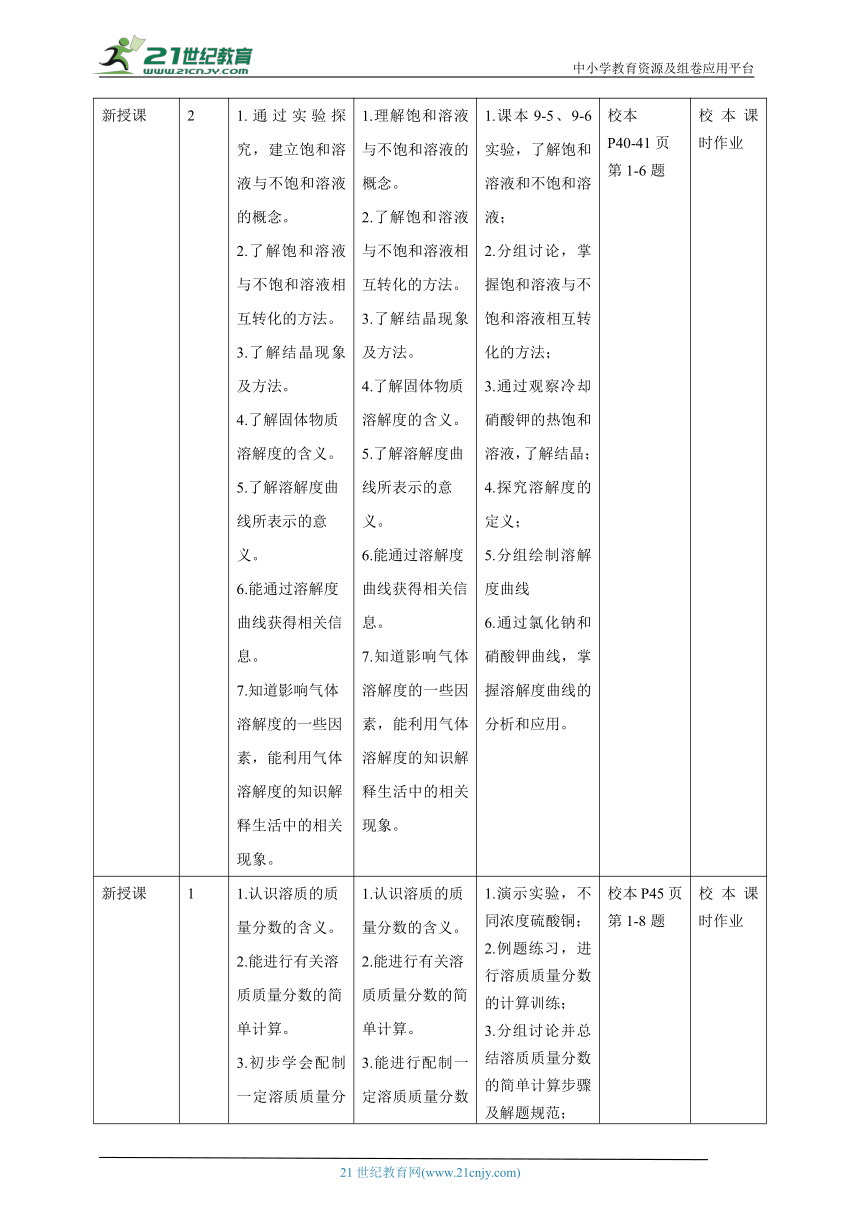

单元实施

课型安排 课时设置 课时目标 达成评价 任务活动 当堂检测 课时作业

新授课 2 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象; 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象; 1.多媒体展示图片,引入溶液的概念;2.蔗糖和实验的溶解实验。3.分组讨论溶液的特征;4.教师演示实验:水和乙醇等;5.设计实验探究:NaCl、NH4NO3、NaOH溶于水;5.阅读资料卡片,了解乳化现象。 校本P32页第1-4题 校本课时作业

新授课 2 1.通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念。2.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。3.了解结晶现象及方法。4.了解固体物质溶解度的含义。5.了解溶解度曲线所表示的意义。6.能通过溶解度曲线获得相关信息。7.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。 1.理解饱和溶液与不饱和溶液的概念。2.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。3.了解结晶现象及方法。4.了解固体物质溶解度的含义。5.了解溶解度曲线所表示的意义。6.能通过溶解度曲线获得相关信息。7.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。 1.课本9-5、9-6实验,了解饱和溶液和不饱和溶液;2.分组讨论,掌握饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法;3.通过观察冷却硝酸钾的热饱和溶液,了解结晶;4.探究溶解度的定义;5.分组绘制溶解度曲线6.通过氯化钠和硝酸钾曲线,掌握溶解度曲线的分析和应用。 校本P40-41页第1-6题 校本课时作业

新授课 1 1.认识溶质的质量分数的含义。2.能进行有关溶质质量分数的简单计算。3.初步学会配制一定溶质质量分数的溶液。 1.认识溶质的质量分数的含义。2.能进行有关溶质质量分数的简单计算。3.能进行配制一定溶质质量分数的溶液实验操作。 1.演示实验,不同浓度硫酸铜;2.例题练习,进行溶质质量分数的计算训练;3.分组讨论并总结溶质质量分数的简单计算步骤及解题规范;4.演示实验:配制一定浓度的氯化钠溶液。 校本P45页第1-8题 校本课时作业

课时设计(课题1)

课题 课题1 溶液的形成

课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课

1.教学内容分析 本课题主要内容是溶液的形成。对于溶液,学生并不陌生,在化学前面的学习中,接触到了一些溶液以及在溶液中进行的反应,而且根据生活经验,能说出很多生活中的溶液,能有初步的认识。本节课介绍溶液的组成、特征、吸放热和乳化现象,通过实验,观察和感受溶液,对溶液有系统的认知。本节在教材中起到承上启下的作用,是一节不可或缺的理论联系实际的化学实践课。

2.学习者分析 本节学习内容更加贴近学生的日常生活,运用生活生产中的相关素材,使学生认识溶液,了解溶液,系统地学习化学知识。初三的学生好奇心强,求知欲旺盛,通过自己动手实验,联系实际生活总结出来的理论化学知识,会更加印象深刻。在本节课知识的学习中,学生既能联系生产生活实际来学习溶液的形成、溶解过程中能量的变化及乳化作用,又能从微观的角度认识宏观现象的本质,解决实际问题,也为以后学习后面张杰的内容打下良好的理论基础,使学生深刻感受到化学与人类生产生活的重要联系。

3.学习目标确定 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用;4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象。

4.学习评价设计 自我评价

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

化学知识 溶液;

溶质溶剂的判断;

溶解时的吸放热;

乳化现象。

探究能力 1.能够认真仔细阅读并总结溶液的组成和特征;

2.能够了解并判断溶液、溶剂;

3.能够认真仔细总结乳化现象。

科学态度 1.保持并发展对化学的研究的兴趣,愿意分享和交流。

2.保持对身边化学的研究和学习,愿意更深层次的观察和了解。

3.保持团结协作,科学严谨的精神,愿意实事求是追求化学真理。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员三

团队精神 5分:能高效分工讨论溶液的形成和溶剂溶液的判断,积极参与,各抒己见。3分:小组分工不够明确,各抒己见,但不能整合观点。1分:各自独立,不能完成任务

实施能力 5分:能认真仔细探究溶液的形成和溶剂溶液的判断。3分:能探究溶液的形成和溶剂溶液的判断,但不够准确和详细。1分:不能仔细探究溶液的形成和溶剂溶液的判断。

结果展示能力 5分:溶液的形成和溶剂溶液的判断,表述清晰完整,科学、客观、简洁。3分:表述溶液的形成和溶剂溶液的判断,完整度和清晰度一般。1分:不能有效表述溶液的形成和溶剂溶液的判断。

总分

5.学习活动设计

教师活动 学生活动 学习评价

任务一:导入新课:溶液的形成

【多媒体展示图片】【过渡】海洋是地球生命的起源,在那波涛汹涌的波浪之下,隐藏着无数的生命元素。那么你了解海水吗?它是纯净物还是混合物?为什么海水又苦又咸?【讲解】海水又苦又咸,是海水中溶解了许多物质,它是一种混合物。【板书】课题1 溶液的形成 学生观看图片。 通过观看海水的图片,引入课题,使学生了解溶液在生产生活中无处不在,兴趣盎然地进入教学情境,引发对溶液的形成的思考。

任务二:新课讲授:溶液

【过渡】海水中溶解了很多物质,我们称这样的混合物为溶液,那究竟什么是溶液?【板书】一、溶液【演示实验】教师演示实验:课本P26页,实验9-1。【讲解】现象:固体消失。结论:蔗糖能被水溶解形成蔗糖溶液。【过渡】蔗糖为什么不见了呢?将蔗糖换成食盐,现象还一样吗?【多媒体播放视频】蔗糖溶解、食盐溶解【讲解】把蔗糖放进水中,蔗糖在水分子的作用下,以蔗糖分子的形式向水里扩散,最终均一地分散到水分子中间,形成蔗糖溶液。把食盐(主要成分是氯化钠)放进水中,氯化钠在水分子的作用下,以钠离子和氯离子的形式向水里扩散,最终均一地分散到水分子中间,形成氯化钠溶液。【提问】你能说出什么样的液体是溶液吗?【总结】一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物就是溶液。【提问】通过实验和视频解释,溶液有哪些特征呢?【总结】均一性:溶液内各部分的组成和性质完全相同。稳定性:溶液在外界条件(包括温度、压强)不改变的情况下,溶液中的各组成不会发生变化,不会分层也不会析出固体物质。混合物:溶液至少由两种物质组成,即溶液和溶剂(在溶液中,人们把能溶解其他物质的物质叫做溶剂,被溶解的物质叫做溶质)。【板书】均一性,稳定性,混合物。【讨论】水是溶液吗?溶液是否都是无色的?【分组实验】学生分组实验,课本P27页实验9-2,探究不同溶质在不同溶剂中的溶解度,观察现象并记录到P27页表格中。【讲解】现象:碘不溶于水却溶于汽油呈棕色;高锰酸钾溶于水呈紫色但不溶于汽油。结论:同一物质在不同的溶剂中溶解性不同,不同物质在同一溶剂中溶解性也不同。 学生观看实验,并观察实验现象。学生观看视频。学生思考并回答。学生讨论并回答。1.不是,水是纯净物,它没有溶解其他物质。2.不是,硫酸亚铁溶液是浅绿色,氯化铁溶液是黄色,硫酸铜溶液是蓝色,高锰酸钾溶液是紫红色。学生分组实验,观察实验现象并进行记录,总结。 学生观看实验,并通过观察讨论总结。展示时:思维清晰,表述准确。

任务三:新课讲授:溶质、溶剂的判断

【过渡】在实验中,用到的溶质都是固体形式的,那么溶质可以是液体或气体吗?【演示实验】教师演示实验,课本P28页实验9-3。【讲解】现象:振荡前,溶液分层;震荡后,乙醇和水混合均匀;静置后,乙醇和水互溶,不分层。溶质可以是固体,也可以是液体或气体。【板书】二、溶质、溶剂的判断【讨论】如何确定谁是溶质,谁是溶剂?【总结】固体溶解液为剂,液液互溶多为剂。水多水少总为剂,不指溶剂水为剂。【阅读】阅读课本P28页图片9-5,了解溶液在生产生活中的应用。 学生观察实验现象并记录。学生分组讨论并总结。【练习】指出下列溶液的溶剂和溶质:硫酸铁溶液、医用酒精、生理盐水、油脂溶解在汽油里。 能判断常见溶剂、溶质,将化学知识与实际生活相结合。

任务四:新课讲授:溶解时的吸、放热

【过渡】溶质在溶解的过程中,会伴随着热量的变化,在实验的过程中,你感受到了吗?【板书】三、溶解时的吸、放热【实验探究】阅读课本P29页,实验探究:溶解时的吸热或放热现象【讲解】实验目的:探究NaCl、NH4NO3、NaOH溶解于水是放热还是吸热。实验仪器和药品:试管、烧杯、玻璃棒、温度计、NaCl、NH4NO3、NaOH。实验方案:①取三只烧杯,各注入100 mL水,用温度计测出水的温度。②分别取两药匙大致等量的上述三种物质于烧杯中,并搅拌至固体全部溶解。③测量并记录溶液的温度。④用手小心触摸三只烧杯的外壁,感觉温度的变化。⑤将反应后的溶液倒入指定的容器中。实验结论:NaCl溶于水,溶液的温度基本不变;NH4NO3溶于水后溶液的温度降低;NaOH溶于水后溶液的温度升高。【总结】物质在溶解过程中常伴随着热量的变化,有些物质在溶解时会出现吸热现象;有些物质在溶解时会出现放热现象。 学生阅读。学生进行设计实验方案和进行实验操作,探究溶解时的吸热或放热现象。 能通过探究活动,了解溶解时的吸热或放热现象。

任务五:新课讲授:乳化现象

【提问】日常生活中,衣物上的油污是如何除去的呢?为什么用洗洁精能去除盘子上的油污呢?洗发水是怎么使头发变得干净呢?你知道滴加洗洁精或洗涤剂的原理是什么吗?【演示实验】教师演示实验,课本P30页实验9-4。【结论】植物油不溶于水,振荡后得到的是乳状浑浊的液体混合物,是乳浊液。这种乳浊液不稳定,经过静置,植物油会逐渐浮上来分为两层。而加入洗涤剂使难溶性液体分散成无数细小的液滴,而不聚集成大的液滴,这些细小的液滴能随水流走,这种现象叫做乳化现象。【板书】乳化现象【阅读】阅读课本P31页资料卡片,了解溶液、乳浊液和悬浊液。【讲解】乳浊液:小液滴分散到液体里形成的混合物。特点:不均一,不稳定,静置分层。悬浊液:固体小颗粒分散在液体中形成的混合物。 学生观察实验现象,并记录。

任务六:课堂小结,随堂反馈

【提问】学完本课题,你收获……【反馈练习】校本 根据板书,小结本节课所学内容 课堂延伸 巩固所学

1.板书设计课题1 溶液的形成一、溶液:均一性,稳定性,混合物。二、溶质、溶剂的判断三、溶解时的吸、放热四、乳化现象

7.作业与拓展学习设计 (1)校本课时作业(2)生活中还有哪些乳化现象?(3)汽修工人常用汽油洗去手上的油污。说明汽油与洗涤剂一样能去油污,二者去油污的原理是否相同?

特色学习资源分析、技术手段应用说明本节课主要通过实验演示,学生分组进行实验操作,来认识溶液,了解溶液的形成,通过观察和实验探究,得出实验结论,总结溶液的特征,溶液中存在的能量变化。化学是一门以实验为基础的学科,我们通过实验将化学世界的微观和宏观联系结合,通过实验探究,学生分组实验并讨论,认真观察记录并总结合金与金属性质的区别。在讨论探究中,让学生深刻认识和总结,充分调动学生的学习兴趣和学习热情。本节课旨在使学生深刻认识到化学在生活中无处不在,也让学生将化学理论与生活实际紧密结合,使学生充分感受化学的神奇以及对人类社会的重要作用。

教学反思与改进本课题本节内容主要讲述溶液的形成。通过实验演示,学生分组讨论探究溶液的特征,溶液和溶剂的判断,以及乳化现象,使学生更加全面立体的掌握溶液这一概念。这节课作为下册学习内容的第一课有着承上启下的作用,因此,打好基础尤为重要,在课堂中,鼓励学生分组讨论,各抒己见,分析和总结,有助于培养学生严谨认真,实事求是,善于观察的科学态度。本节课的实验探究内容较多,在课程中要更加注重与学生的互动,引导学生思考观察和总结。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录