人教版 初化 九下 9.2 溶解度 大单元整体教学课时设计

文档属性

| 名称 | 人教版 初化 九下 9.2 溶解度 大单元整体教学课时设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-04 15:34:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第九单元 溶液

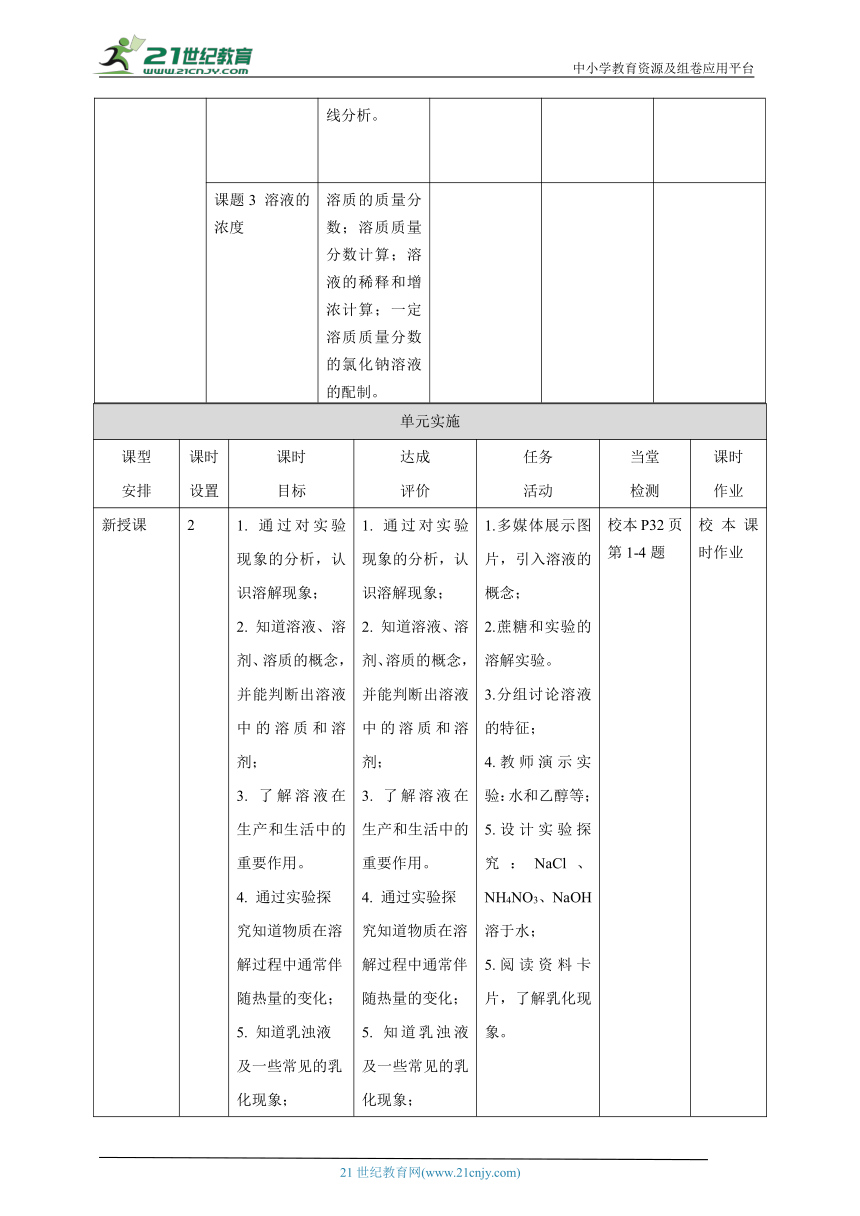

单元教学主题 溶液本章主要的化学概念:(1)溶液;(2)溶质、溶剂;(3)乳化;(4)饱和溶液与不饱和溶液;(5)结晶;(6)固体溶解度;(7)气体溶解度;(8)溶解度曲线及分析;(9)溶质质量分数;(10)溶质质量分数计算;(11)溶液稀释、增浓;(12)一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制。 学科 初中化学 年级 九年级下

单元 第九单元溶液 授课人 Xxx

单元内容 本单元教学内容:课题1 本课题主要内容是溶液的形成,对于溶液,学生并不陌生,在化学前面的学习中,接触到了一些溶液以及在溶液中进行的反应,而且根据生活经验,能说出很多生活中的溶液,能有初步的认识。本节课介绍溶液的组成、特征、吸放热和乳化现象,通过实验,观察和感受溶液,对溶液有系统的认知。本节在教材中起到承上启下的作用,是一节不可或缺的理论联系实际的化学实践课。课题2 本课题主要讲解溶解度,通过学习饱和溶液和不饱和溶液、结晶以及溶解度曲线的分析和应用使学生定量掌握溶液的相关知识。本节是初中化学中较为重要的一节,可以帮助学生初步形成用定量数据指导定性实验的观念。培养学生实践与理论相结合的意识,在增长知识的同时,逐步学会分析和解决问题的方法。提高学生对化学探究的好奇心,培养学生严谨认真,实事求是的科学态度。课题3 本课题主要讲述溶液的浓度,有关溶质的计算,溶液稀释或增浓,以及一定溶质质量分数氯化钠溶液的配制。不仅锻炼学生的计算能力,也注重溶液配制的实验操作,学生自主进行实验操作,激发学生爱好,让学生从定性到定量地认识溶液,从感性到理性地了解浓度。本节内容更加注重学生的自主操作和探究。既能巩固前面学习的知识,又培养学生应用所学解决实际问题的能力。本单元内容的逻辑结构:本单元主要学习溶液,这章相对独立于初中化学学科。本单元的三个课题中,第1课题从定性的角度初步认识溶液,第2课题从定量的角度研究物质溶解的限度,第3课题进一步从定量的角度认识一定量溶液中究竟含有多少溶质。三个课题密切相关,逐步深入,使概念、实验、应用融为一体,培养学生实践与理论相结合的意识,在增长知识的同时,逐步学会分析和解决问题的方法。提高学生对化学探究的好奇心,培养学生严谨认真,实事求是的科学态度。本单元内容可开发的教学活动与资源:本单元对于溶液形成的学习,采用学生动手实验,观察现象并探究的形式,引导学生掌握溶液的形成,对于溶解度和结晶的操作的学习,更加注重通过实验操作理解溶解度的概念,将课堂还给学生,让学生参与其中,巩固化学实验操作,体会化学是一门以实验为基础的学科,对于溶解度曲线的应用则通过讲解例题,使学生更容易理解这一抽象概念和掌握溶解度曲线这一化学工具。通过计算溶质质量分数,进行一定溶质质量分数溶液的配制,从做中学,这样既调动了学生的学习兴趣,又能使化学知识的学习更加深刻。创设情境,通过化学实验探究金属的性质和用途,解决实际问题,让学生更为立体的感受化学对人类生活的影响和意义。本单元教学重点:建立溶液的概念,并认识溶液、溶质、溶剂三者的关系;认识乳化现象;设计实验探究物质在溶解过程中伴随着热量的变化;判断饱和溶液、不饱和溶液;了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法;固体物质的溶解度的含义;了解溶解度曲线含义并分析;溶质质量分数的公式的运用和计算。本单元教学难点:对溶解过程的理解;设计实验探究物质在溶解过程中伴随着热量的变化;建立饱和溶液与不饱和溶液的概念;利用溶解度曲线获得相关信息;溶质质量分数的意义的理解。

单元学情 本单元的知识对学生来说是生活中非常常见的,在我们的日常生产生活中,有很多和溶液有关的知识素材。不仅如此,在实验室我们也接触到过很多溶液,如澄清石灰水,稀盐酸,氢氧化钠溶液等,但是对于溶液的知识没有系统的学习,没有形成一定的知识体系。在这节课的学习中,我们将会学习溶液的形成,溶解过程中的吸放热,乳化作用,溶液的溶解度,一定质量分数溶液的配制和相关计算。让学生通过自主合作实验探究,讲练结合,讨论和例题等手段加深理解,学习解答化学计算题的基本规范。本单元更加注重学生的实验操作,更强调学生的自主性,创造性和探究性,培养学生解决实际问题的能力。理论知识的学习也为后续酸碱盐等知识的学习打下坚实的基础,抽象的理论知识,具体实际的实验操作,培养学生具体到抽象的思维转换,也让学生将化学理论与生活实际紧密结合,使学生充分感受化学的神奇以及对人类社会的重要作用。

单元目标 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象;6. 通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念。7.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。8.了解结晶现象及方法。9.了解固体物质溶解度的含义。10.了解溶解度曲线所表示的意义。11.能通过溶解度曲线获得相关信息。12.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。1.3.认识溶质的质量分数的含义。14.能进行有关溶质质量分数的简单计算。15.初步学会配制一定溶质质量分数的溶液。

达成评价

知识评价 节名 基础知识点 学习情况自评

很好 一般 不好

课题1 溶液的形成 溶液;溶质溶剂的判断;溶解时的吸放热;乳化现象。

课题2 溶解度 饱和溶液和不饱和溶液;结晶;固体溶解度;气体溶解度;溶解度曲线;溶解度曲线分析。

课题3 溶液的浓度 溶质的质量分数;溶质质量分数计算;溶液的稀释和增浓计算;一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制。

单元实施

课型安排 课时设置 课时目标 达成评价 任务活动 当堂检测 课时作业

新授课 2 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象; 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象; 1.多媒体展示图片,引入溶液的概念;2.蔗糖和实验的溶解实验。3.分组讨论溶液的特征;4.教师演示实验:水和乙醇等;5.设计实验探究:NaCl、NH4NO3、NaOH溶于水;5.阅读资料卡片,了解乳化现象。 校本P32页第1-4题 校本课时作业

新授课 2 1.通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念。2.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。3.了解结晶现象及方法。4.了解固体物质溶解度的含义。5.了解溶解度曲线所表示的意义。6.能通过溶解度曲线获得相关信息。7.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。 1.理解饱和溶液与不饱和溶液的概念。2.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。3.了解结晶现象及方法。4.了解固体物质溶解度的含义。5.了解溶解度曲线所表示的意义。6.能通过溶解度曲线获得相关信息。7.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。 1.课本9-5、9-6实验,了解饱和溶液和不饱和溶液;2.分组讨论,掌握饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法;3.通过观察冷却硝酸钾的热饱和溶液,了解结晶;4.探究溶解度的定义;5.分组绘制溶解度曲线6.通过氯化钠和硝酸钾曲线,掌握溶解度曲线的分析和应用。 校本P40-41页第1-6题 校本课时作业

新授课 1 1.认识溶质的质量分数的含义。2.能进行有关溶质质量分数的简单计算。3.初步学会配制一定溶质质量分数的溶液。 1.认识溶质的质量分数的含义。2.能进行有关溶质质量分数的简单计算。3.能进行配制一定溶质质量分数的溶液实验操作。 1.演示实验,不同浓度硫酸铜;2.例题练习,进行溶质质量分数的计算训练;3.分组讨论并总结溶质质量分数的简单计算步骤及解题规范;4.演示实验:配制一定浓度的氯化钠溶液。 校本P45页第1-8题 校本课时作业

课时设计(课题2)

课题 课题2 溶解度

课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课

1.教学内容分析 本课题主要讲解溶解度,通过学习饱和溶液和不饱和溶液、结晶以及溶解度曲线的分析和应用使学生定量掌握溶液的相关知识。本节是初中化学中较为重要的一节,可以帮助学生初步形成用定量数据指导定性实验的观念。培养学生实践与理论相结合的意识,在增长知识的同时,逐步学会分析和解决问题的方法。提高学生对化学探究的好奇心,培养学生严谨认真,实事求是的科学态度。

2.学习者分析 初三的学生正处于求知欲和好奇心旺盛的阶段,学生们更愿意去完成一些富有挑战性的任务,来获得更多的成就感。在上节课的学习中,我们已经掌握了溶液的基本概念和特征,这节课我们继续探究溶液的溶解度,认识饱和溶液和不饱和溶液的概念,并能够分析溶解度曲线。培养学生整合数据、观察分析的能力,在化学学科中不仅能掌握定性实验的实验探究,也能进行一般实验探究和数据的定量分析,养成认真严谨,实事求是的科学精神。

3.学习目标确定 1.通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念。2.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。3.了解结晶现象及方法。4.了解固体物质溶解度的含义。5.了解溶解度曲线所表示的意义。6.能通过溶解度曲线获得相关信息。7.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。

4.学习评价设计 自我评价

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

化学知识 饱和溶液和不饱和溶液;

结晶;

固体溶解度;

气体溶解度;

溶解度曲线;

溶解度曲线分析。

探究能力 1.能够认真仔细探究饱和溶液和不饱和溶液的转化;

2.能够通过实验探究溶解度与溶剂,溶液、温度的关系;

3.能够探究分析溶解度曲线。

科学态度 1.保持并发展对化学的研究的兴趣,愿意分享和交流。

2.保持对身边化学的研究和学习,愿意更深层次的观察和了解。

3.保持团结协作,科学严谨的精神,愿意实事求是,追求化学真理。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员三

团队精神 5分:能高效分工讨论饱和溶液和不饱和溶液的转化以及溶解度相关分析,积极参与,各抒己见。3分:小组分工不够明确,各抒己见,但不能整合观点。1分:各自独立,不能完成任务

实施能力 5分:能总结饱和溶液和不饱和溶液的转化以及溶解度相关分析;3分:能设计出大概方框架,但不够准确和详细。1分:不能设计出任何过程和方案。

结果展示能力 5分:能够总结饱和溶液和不饱和溶液的转化以及溶解度相关分析,结论科学、客观、简洁。3分:表述饱和溶液和不饱和溶液的转化以及溶解度相关分析的完整度和清晰度一般。1分:不能有效表述饱和溶液和不饱和溶液的转化以及溶解度相关分析。

总分

学习活动设计

教师活动 学生活动 学习评价

任务一:导入新课:溶解度

【问题导入】上节课我们学习了溶液的形成,我们知道一定量的蔗糖加入水中溶解可以形成蔗糖溶液,那我们可以一直无限的添加蔗糖吗?带着这个问题,我们开始今天的学习,溶解度。【板书】课题2 溶解度 学生思考并回答。 通过联系旧知提出问题,讨论溶质是否在溶剂里无限溶解,进一步探究饱和溶液和不饱和溶液。

任务二:新课讲授:饱和溶液和不饱和溶液

【演示实验】教师演示实验,课本P33-34页,实验9-5、9-6。氯化钠在水中的溶解;硝酸钾在水中的溶解。观察并记录实验现象于表格中。【板书】一、饱和溶液与不饱和溶液【讲解】从以上两个实验可以得出的结论:1. 固体不可能无限的溶解在水中;2. 要使未溶的固体溶解,可采用加水或升高温度的方法;3. 要使溶解的固体从溶液中析出,可采用降低温度的方法。【板书】1.定义【总结】饱和溶液:在一定的温度下,一定量的溶剂里,不能再继续溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的饱和溶液。不饱和溶液:在一定的温度下,一定量的溶剂里,还能继续溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的不饱和溶液。在一定溶剂和一定温度下,溶液的饱和与不饱和才有意义。【板书】2.转化【分组讨论】判断溶液是否饱和的方法。【总结】1.观察溶液底部是否有未溶解的溶质。2.若溶液底部没有未溶解的溶质,可以向该溶液中加入少量同种溶质,若溶质不再溶解,则该溶液是饱和溶液。【提问】饱和溶液和不饱和溶液能互相转化吗?【总结】饱和溶液和不饱和溶液是可以相互转化的,一般情况下:饱和溶液通过增加溶剂、升高温度可以变为不饱和溶液;不饱和溶液通过增加溶质、降低温度、蒸发溶剂可以变为饱和溶液。 学生观看演示实验,并思考总结。学生分组讨论,思考并回答。【学生练习】判断下列说法是否正确:1. 饱和溶液就是不能再继续溶解其他物质的溶液2. 饱和溶液一定是浓溶液,不饱和溶液一定是稀溶液3. 一种物质的饱和溶液一定比不饱和溶液浓度大4. 一定温度下,某物质的饱和溶液一定比不饱和溶液浓度大 通过实验探究,进一步探究饱和溶液和不饱和溶液。

任务三:新课讲授:结晶

【多媒体展示图片】硝酸钾冷却结晶结晶【过渡】在实验9-6中,我们看到,当硝酸钾溶液冷却后,烧杯底部出现了固体,这是因为在冷却的过程中,硝酸钾溶液由不饱和溶液变为饱和溶液,多余的硝酸钾就以晶体的形式析出,这一过程就叫做结晶。【板书】二、结晶【讲解】结晶:固体物质从它的饱和溶液中以晶体的形式析出的过程。结晶的两种方法:1.冷却结晶(冷却热饱和溶液结晶):降低温度析出晶体,如冷却热KNO3溶液;2.蒸发结晶:蒸发溶剂析出晶体,如海水晒盐。海水晒盐:海水→贮水池→蒸发池→结晶池→粗盐(氯化钠)和母液。析出晶体后的溶液叫母液(苦卤),母液是饱和溶液。 学生观看图片。 学生能够根据实验操作,总结结晶的方法和应用。

任务四:新课讲授:溶解度

【过渡】通过上述实验,我们可以得出以下结论:在室温下,20mL水中所溶解的氯化钠或硝酸钾的质量都有一个最大值,这个最大质量就是形成饱和溶液时所能溶解的质量。这说明在一定温度下,一定量溶剂里溶质的溶解量是有一定限度的。化学上,用溶解度来表示这种溶解的限度,叫做溶解度。【板书】三、溶解度1.固体溶解度【讲解】固体物质溶解度:在一定温度下,某固态物质在100 g溶剂(通常溶剂为水)里达到饱和状态时所溶解的质量。注意:固体物质溶解度的概念包括四个要素:①一定温度;②溶剂为100 g;③必须达到饱和状态;④单位为g。【阅读】阅读课本P36页资料卡片,了解溶解度的相对大小;【讲解】1.2.影响因素:内部因素:溶质和溶剂本身的性质。外部因素:温度。大多数固体物质的溶解度随温度的升高而增大,如KNO3;少数固体物质的溶解度受温度影响不大,如NaCl;极少数固体物质的溶解度随温度的升高而减小,如Ca(OH)。【过渡】对于固体的溶解度表示,我们已经掌握,那对于气体来说呢?生活中有哪些气体溶解在水中的例子吗?【多媒体播放视频】汽水的生产【板书】2.气体溶解度【讲解】气体的溶解度:在压强为101 kPa和一定温度时,气体溶解在1体积水里达到饱和状态时的气体体积。注意:五个要素:101 kPa、一定温度、1体积水里、饱和状态、气体体积。影响因素:温度、压强。升高温度,气体溶解度减小,降低温度,气体溶解度增大。增大压强,气体溶解度增大,减小压强,气体溶解度减小。 学生思考并讨论。NaCl在20℃时的溶解度为36g的含义?此时,饱和溶液的质量?学生思考并回答。碳酸饮料,啤酒,汽水。 学生能够通过氯化钠和硝酸钾了解溶解度的概念。

任务五:新课讲授:溶解度曲线

【阅读】分析表格9-1,了解几种物质在不同温度时的溶解度。【过渡】列表法表示溶解度还不是很直观,不能表示某物质在任意温度时的溶解度,也不能直观表示某物质溶解度随温度变化的趋向。我们还可以利用另一种表示方法:溶解度曲线。【板书】四、溶解度曲线【阅读】课本P36-37页,探究活动。绘制图线并进行比较。【讨论】根据绘制的溶解度曲线,你能得出物质溶解度的哪些信息?【讲解】(1)溶解度曲线上的点:表示点所对应温度下的该物质的溶解度。(2)交点的含义:表示交点所对应的温度下,不同物质的溶解度相同。(3)趋势:曲线的变化趋势表明了该物质的溶解度受温度的影响大小。曲线越陡说明该物质的溶解度受温度影响越大。陡升型:可采用降温结晶的方法使该物质的不饱和溶液变为饱和溶液;下降型:可采用升温结晶的方法使该物质的不饱和溶液变为饱和溶液;上升平缓的说明该物质的溶解度受温度影响较小,可采用蒸发溶剂的方法使该物质的不饱和溶液变为饱和溶液。【总结】溶解度曲线的应用:判断某种物质在不同温度时的溶解度大小;比较不同物质在同一温度时的溶解度大小;如何通过改变温度将不饱和溶液变为饱和溶液或将晶体析出;确定混合物分离、提纯的方法。 学生观察表格。【练习】用纵坐标表示溶解度,横坐标表示温度,根据课本表格提供的数据绘制几种物质的溶解度曲线。 学生通过学习溶解度曲线绘制,能够分析并绘制溶解度曲线,进行一下简单计算。

任务六:课堂小结,随堂反馈

【提问】学完本课题,你收获……【反馈练习】校本 根据板书,小结本节课所学内容 课堂延伸 巩固所学

2.板书设计课题2 溶解度饱和溶液与不饱和溶液:1.定义 2.转化二、结晶三、溶解度:1.固体溶解度 2.气体溶解度四、溶解度曲线

7.作业与拓展学习设计 (1)校本课时作业(2)夏天,阵雨来临之前,鱼塘里的鱼常会出现“浮头”现象,你知道这是为什么吗?假如你承包了这个鱼塘,你将采取哪些措施?

8.特色学习资源分析、技术手段应用说明通过演示实验和播放实验视频,进行金溶液溶解度的探究和讲解,更加生动形象的为学生呈现一堂精彩纷呈的化学课堂。帮助学生掌握溶液溶解度这一概念,为后续学习酸碱盐打下坚实的基础。学生分组讨论,绘制溶解度曲线,进行全面分析,进一步掌握溶解度曲线的应用,通过不同物质溶解度不同的比较,认识化学定量分析的方面,引导同学们进入化学世界,感受化学是一门以实验为基础的学科。

9.教学反思与改进本节课内容为溶解度,我们不仅要掌握饱和溶液和不饱和溶液的概念,溶解度的概念,更要通过分析,对比和绘制溶解度曲线,掌握溶解度曲线的分析和应用。举一反三,循序渐进,培养学生严谨认真,实事求是,迎难而上的科学精神。学生本身又处于求知欲望强烈阶段,学生自主探究,参与其中,满足学生对化学的新奇与兴趣,增加学生学习化学的信心。在今后的学习中,更多的让学生自主参与到课堂的教学当中,培养学生严谨认真,善于总结和观察的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第九单元 溶液

单元教学主题 溶液本章主要的化学概念:(1)溶液;(2)溶质、溶剂;(3)乳化;(4)饱和溶液与不饱和溶液;(5)结晶;(6)固体溶解度;(7)气体溶解度;(8)溶解度曲线及分析;(9)溶质质量分数;(10)溶质质量分数计算;(11)溶液稀释、增浓;(12)一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制。 学科 初中化学 年级 九年级下

单元 第九单元溶液 授课人 Xxx

单元内容 本单元教学内容:课题1 本课题主要内容是溶液的形成,对于溶液,学生并不陌生,在化学前面的学习中,接触到了一些溶液以及在溶液中进行的反应,而且根据生活经验,能说出很多生活中的溶液,能有初步的认识。本节课介绍溶液的组成、特征、吸放热和乳化现象,通过实验,观察和感受溶液,对溶液有系统的认知。本节在教材中起到承上启下的作用,是一节不可或缺的理论联系实际的化学实践课。课题2 本课题主要讲解溶解度,通过学习饱和溶液和不饱和溶液、结晶以及溶解度曲线的分析和应用使学生定量掌握溶液的相关知识。本节是初中化学中较为重要的一节,可以帮助学生初步形成用定量数据指导定性实验的观念。培养学生实践与理论相结合的意识,在增长知识的同时,逐步学会分析和解决问题的方法。提高学生对化学探究的好奇心,培养学生严谨认真,实事求是的科学态度。课题3 本课题主要讲述溶液的浓度,有关溶质的计算,溶液稀释或增浓,以及一定溶质质量分数氯化钠溶液的配制。不仅锻炼学生的计算能力,也注重溶液配制的实验操作,学生自主进行实验操作,激发学生爱好,让学生从定性到定量地认识溶液,从感性到理性地了解浓度。本节内容更加注重学生的自主操作和探究。既能巩固前面学习的知识,又培养学生应用所学解决实际问题的能力。本单元内容的逻辑结构:本单元主要学习溶液,这章相对独立于初中化学学科。本单元的三个课题中,第1课题从定性的角度初步认识溶液,第2课题从定量的角度研究物质溶解的限度,第3课题进一步从定量的角度认识一定量溶液中究竟含有多少溶质。三个课题密切相关,逐步深入,使概念、实验、应用融为一体,培养学生实践与理论相结合的意识,在增长知识的同时,逐步学会分析和解决问题的方法。提高学生对化学探究的好奇心,培养学生严谨认真,实事求是的科学态度。本单元内容可开发的教学活动与资源:本单元对于溶液形成的学习,采用学生动手实验,观察现象并探究的形式,引导学生掌握溶液的形成,对于溶解度和结晶的操作的学习,更加注重通过实验操作理解溶解度的概念,将课堂还给学生,让学生参与其中,巩固化学实验操作,体会化学是一门以实验为基础的学科,对于溶解度曲线的应用则通过讲解例题,使学生更容易理解这一抽象概念和掌握溶解度曲线这一化学工具。通过计算溶质质量分数,进行一定溶质质量分数溶液的配制,从做中学,这样既调动了学生的学习兴趣,又能使化学知识的学习更加深刻。创设情境,通过化学实验探究金属的性质和用途,解决实际问题,让学生更为立体的感受化学对人类生活的影响和意义。本单元教学重点:建立溶液的概念,并认识溶液、溶质、溶剂三者的关系;认识乳化现象;设计实验探究物质在溶解过程中伴随着热量的变化;判断饱和溶液、不饱和溶液;了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法;固体物质的溶解度的含义;了解溶解度曲线含义并分析;溶质质量分数的公式的运用和计算。本单元教学难点:对溶解过程的理解;设计实验探究物质在溶解过程中伴随着热量的变化;建立饱和溶液与不饱和溶液的概念;利用溶解度曲线获得相关信息;溶质质量分数的意义的理解。

单元学情 本单元的知识对学生来说是生活中非常常见的,在我们的日常生产生活中,有很多和溶液有关的知识素材。不仅如此,在实验室我们也接触到过很多溶液,如澄清石灰水,稀盐酸,氢氧化钠溶液等,但是对于溶液的知识没有系统的学习,没有形成一定的知识体系。在这节课的学习中,我们将会学习溶液的形成,溶解过程中的吸放热,乳化作用,溶液的溶解度,一定质量分数溶液的配制和相关计算。让学生通过自主合作实验探究,讲练结合,讨论和例题等手段加深理解,学习解答化学计算题的基本规范。本单元更加注重学生的实验操作,更强调学生的自主性,创造性和探究性,培养学生解决实际问题的能力。理论知识的学习也为后续酸碱盐等知识的学习打下坚实的基础,抽象的理论知识,具体实际的实验操作,培养学生具体到抽象的思维转换,也让学生将化学理论与生活实际紧密结合,使学生充分感受化学的神奇以及对人类社会的重要作用。

单元目标 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象;6. 通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念。7.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。8.了解结晶现象及方法。9.了解固体物质溶解度的含义。10.了解溶解度曲线所表示的意义。11.能通过溶解度曲线获得相关信息。12.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。1.3.认识溶质的质量分数的含义。14.能进行有关溶质质量分数的简单计算。15.初步学会配制一定溶质质量分数的溶液。

达成评价

知识评价 节名 基础知识点 学习情况自评

很好 一般 不好

课题1 溶液的形成 溶液;溶质溶剂的判断;溶解时的吸放热;乳化现象。

课题2 溶解度 饱和溶液和不饱和溶液;结晶;固体溶解度;气体溶解度;溶解度曲线;溶解度曲线分析。

课题3 溶液的浓度 溶质的质量分数;溶质质量分数计算;溶液的稀释和增浓计算;一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制。

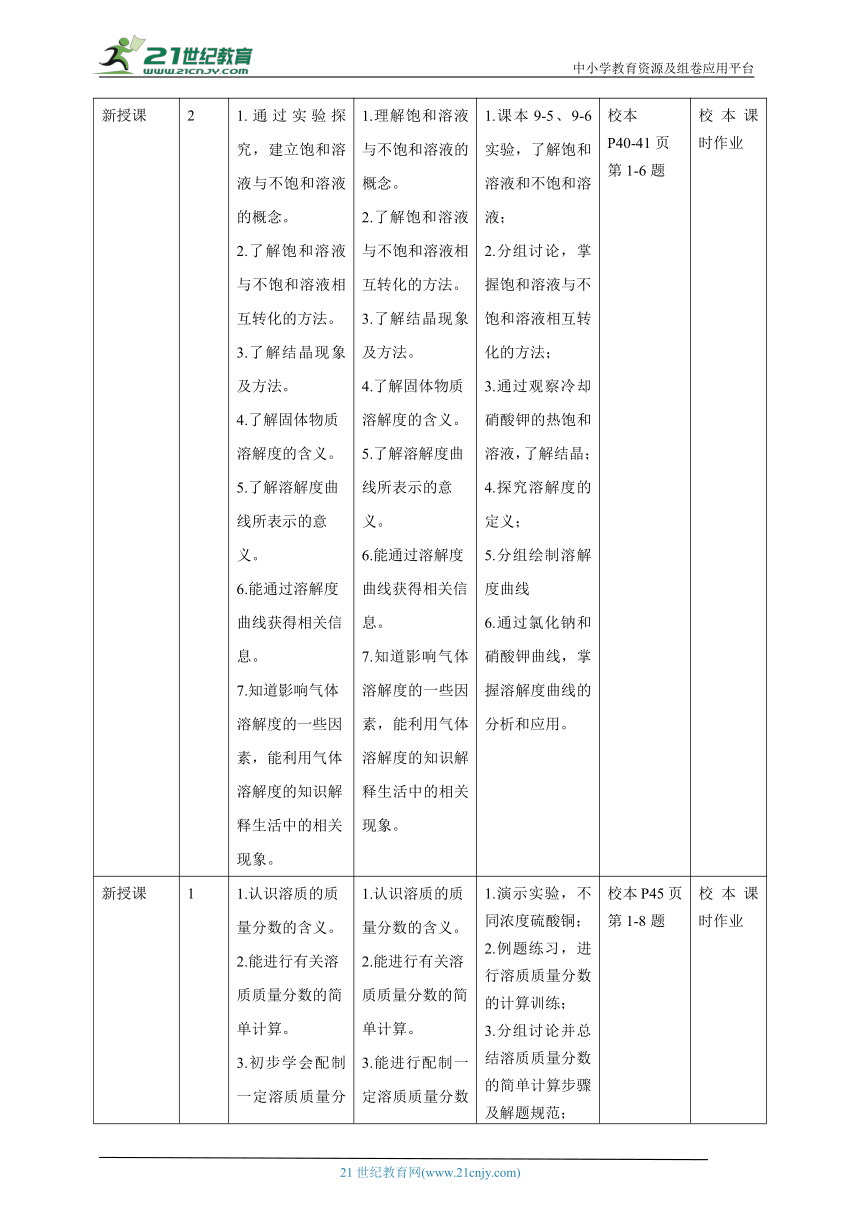

单元实施

课型安排 课时设置 课时目标 达成评价 任务活动 当堂检测 课时作业

新授课 2 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象; 1. 通过对实验现象的分析,认识溶解现象;2. 知道溶液、溶剂、溶质的概念,并能判断出溶液中的溶质和溶剂;3. 了解溶液在生产和生活中的重要作用。4. 通过实验探究知道物质在溶解过程中通常伴随热量的变化;5. 知道乳浊液及一些常见的乳化现象; 1.多媒体展示图片,引入溶液的概念;2.蔗糖和实验的溶解实验。3.分组讨论溶液的特征;4.教师演示实验:水和乙醇等;5.设计实验探究:NaCl、NH4NO3、NaOH溶于水;5.阅读资料卡片,了解乳化现象。 校本P32页第1-4题 校本课时作业

新授课 2 1.通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念。2.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。3.了解结晶现象及方法。4.了解固体物质溶解度的含义。5.了解溶解度曲线所表示的意义。6.能通过溶解度曲线获得相关信息。7.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。 1.理解饱和溶液与不饱和溶液的概念。2.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。3.了解结晶现象及方法。4.了解固体物质溶解度的含义。5.了解溶解度曲线所表示的意义。6.能通过溶解度曲线获得相关信息。7.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。 1.课本9-5、9-6实验,了解饱和溶液和不饱和溶液;2.分组讨论,掌握饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法;3.通过观察冷却硝酸钾的热饱和溶液,了解结晶;4.探究溶解度的定义;5.分组绘制溶解度曲线6.通过氯化钠和硝酸钾曲线,掌握溶解度曲线的分析和应用。 校本P40-41页第1-6题 校本课时作业

新授课 1 1.认识溶质的质量分数的含义。2.能进行有关溶质质量分数的简单计算。3.初步学会配制一定溶质质量分数的溶液。 1.认识溶质的质量分数的含义。2.能进行有关溶质质量分数的简单计算。3.能进行配制一定溶质质量分数的溶液实验操作。 1.演示实验,不同浓度硫酸铜;2.例题练习,进行溶质质量分数的计算训练;3.分组讨论并总结溶质质量分数的简单计算步骤及解题规范;4.演示实验:配制一定浓度的氯化钠溶液。 校本P45页第1-8题 校本课时作业

课时设计(课题2)

课题 课题2 溶解度

课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课

1.教学内容分析 本课题主要讲解溶解度,通过学习饱和溶液和不饱和溶液、结晶以及溶解度曲线的分析和应用使学生定量掌握溶液的相关知识。本节是初中化学中较为重要的一节,可以帮助学生初步形成用定量数据指导定性实验的观念。培养学生实践与理论相结合的意识,在增长知识的同时,逐步学会分析和解决问题的方法。提高学生对化学探究的好奇心,培养学生严谨认真,实事求是的科学态度。

2.学习者分析 初三的学生正处于求知欲和好奇心旺盛的阶段,学生们更愿意去完成一些富有挑战性的任务,来获得更多的成就感。在上节课的学习中,我们已经掌握了溶液的基本概念和特征,这节课我们继续探究溶液的溶解度,认识饱和溶液和不饱和溶液的概念,并能够分析溶解度曲线。培养学生整合数据、观察分析的能力,在化学学科中不仅能掌握定性实验的实验探究,也能进行一般实验探究和数据的定量分析,养成认真严谨,实事求是的科学精神。

3.学习目标确定 1.通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念。2.了解饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法。3.了解结晶现象及方法。4.了解固体物质溶解度的含义。5.了解溶解度曲线所表示的意义。6.能通过溶解度曲线获得相关信息。7.知道影响气体溶解度的一些因素,能利用气体溶解度的知识解释生活中的相关现象。

4.学习评价设计 自我评价

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

化学知识 饱和溶液和不饱和溶液;

结晶;

固体溶解度;

气体溶解度;

溶解度曲线;

溶解度曲线分析。

探究能力 1.能够认真仔细探究饱和溶液和不饱和溶液的转化;

2.能够通过实验探究溶解度与溶剂,溶液、温度的关系;

3.能够探究分析溶解度曲线。

科学态度 1.保持并发展对化学的研究的兴趣,愿意分享和交流。

2.保持对身边化学的研究和学习,愿意更深层次的观察和了解。

3.保持团结协作,科学严谨的精神,愿意实事求是,追求化学真理。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员三

团队精神 5分:能高效分工讨论饱和溶液和不饱和溶液的转化以及溶解度相关分析,积极参与,各抒己见。3分:小组分工不够明确,各抒己见,但不能整合观点。1分:各自独立,不能完成任务

实施能力 5分:能总结饱和溶液和不饱和溶液的转化以及溶解度相关分析;3分:能设计出大概方框架,但不够准确和详细。1分:不能设计出任何过程和方案。

结果展示能力 5分:能够总结饱和溶液和不饱和溶液的转化以及溶解度相关分析,结论科学、客观、简洁。3分:表述饱和溶液和不饱和溶液的转化以及溶解度相关分析的完整度和清晰度一般。1分:不能有效表述饱和溶液和不饱和溶液的转化以及溶解度相关分析。

总分

学习活动设计

教师活动 学生活动 学习评价

任务一:导入新课:溶解度

【问题导入】上节课我们学习了溶液的形成,我们知道一定量的蔗糖加入水中溶解可以形成蔗糖溶液,那我们可以一直无限的添加蔗糖吗?带着这个问题,我们开始今天的学习,溶解度。【板书】课题2 溶解度 学生思考并回答。 通过联系旧知提出问题,讨论溶质是否在溶剂里无限溶解,进一步探究饱和溶液和不饱和溶液。

任务二:新课讲授:饱和溶液和不饱和溶液

【演示实验】教师演示实验,课本P33-34页,实验9-5、9-6。氯化钠在水中的溶解;硝酸钾在水中的溶解。观察并记录实验现象于表格中。【板书】一、饱和溶液与不饱和溶液【讲解】从以上两个实验可以得出的结论:1. 固体不可能无限的溶解在水中;2. 要使未溶的固体溶解,可采用加水或升高温度的方法;3. 要使溶解的固体从溶液中析出,可采用降低温度的方法。【板书】1.定义【总结】饱和溶液:在一定的温度下,一定量的溶剂里,不能再继续溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的饱和溶液。不饱和溶液:在一定的温度下,一定量的溶剂里,还能继续溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的不饱和溶液。在一定溶剂和一定温度下,溶液的饱和与不饱和才有意义。【板书】2.转化【分组讨论】判断溶液是否饱和的方法。【总结】1.观察溶液底部是否有未溶解的溶质。2.若溶液底部没有未溶解的溶质,可以向该溶液中加入少量同种溶质,若溶质不再溶解,则该溶液是饱和溶液。【提问】饱和溶液和不饱和溶液能互相转化吗?【总结】饱和溶液和不饱和溶液是可以相互转化的,一般情况下:饱和溶液通过增加溶剂、升高温度可以变为不饱和溶液;不饱和溶液通过增加溶质、降低温度、蒸发溶剂可以变为饱和溶液。 学生观看演示实验,并思考总结。学生分组讨论,思考并回答。【学生练习】判断下列说法是否正确:1. 饱和溶液就是不能再继续溶解其他物质的溶液2. 饱和溶液一定是浓溶液,不饱和溶液一定是稀溶液3. 一种物质的饱和溶液一定比不饱和溶液浓度大4. 一定温度下,某物质的饱和溶液一定比不饱和溶液浓度大 通过实验探究,进一步探究饱和溶液和不饱和溶液。

任务三:新课讲授:结晶

【多媒体展示图片】硝酸钾冷却结晶结晶【过渡】在实验9-6中,我们看到,当硝酸钾溶液冷却后,烧杯底部出现了固体,这是因为在冷却的过程中,硝酸钾溶液由不饱和溶液变为饱和溶液,多余的硝酸钾就以晶体的形式析出,这一过程就叫做结晶。【板书】二、结晶【讲解】结晶:固体物质从它的饱和溶液中以晶体的形式析出的过程。结晶的两种方法:1.冷却结晶(冷却热饱和溶液结晶):降低温度析出晶体,如冷却热KNO3溶液;2.蒸发结晶:蒸发溶剂析出晶体,如海水晒盐。海水晒盐:海水→贮水池→蒸发池→结晶池→粗盐(氯化钠)和母液。析出晶体后的溶液叫母液(苦卤),母液是饱和溶液。 学生观看图片。 学生能够根据实验操作,总结结晶的方法和应用。

任务四:新课讲授:溶解度

【过渡】通过上述实验,我们可以得出以下结论:在室温下,20mL水中所溶解的氯化钠或硝酸钾的质量都有一个最大值,这个最大质量就是形成饱和溶液时所能溶解的质量。这说明在一定温度下,一定量溶剂里溶质的溶解量是有一定限度的。化学上,用溶解度来表示这种溶解的限度,叫做溶解度。【板书】三、溶解度1.固体溶解度【讲解】固体物质溶解度:在一定温度下,某固态物质在100 g溶剂(通常溶剂为水)里达到饱和状态时所溶解的质量。注意:固体物质溶解度的概念包括四个要素:①一定温度;②溶剂为100 g;③必须达到饱和状态;④单位为g。【阅读】阅读课本P36页资料卡片,了解溶解度的相对大小;【讲解】1.2.影响因素:内部因素:溶质和溶剂本身的性质。外部因素:温度。大多数固体物质的溶解度随温度的升高而增大,如KNO3;少数固体物质的溶解度受温度影响不大,如NaCl;极少数固体物质的溶解度随温度的升高而减小,如Ca(OH)。【过渡】对于固体的溶解度表示,我们已经掌握,那对于气体来说呢?生活中有哪些气体溶解在水中的例子吗?【多媒体播放视频】汽水的生产【板书】2.气体溶解度【讲解】气体的溶解度:在压强为101 kPa和一定温度时,气体溶解在1体积水里达到饱和状态时的气体体积。注意:五个要素:101 kPa、一定温度、1体积水里、饱和状态、气体体积。影响因素:温度、压强。升高温度,气体溶解度减小,降低温度,气体溶解度增大。增大压强,气体溶解度增大,减小压强,气体溶解度减小。 学生思考并讨论。NaCl在20℃时的溶解度为36g的含义?此时,饱和溶液的质量?学生思考并回答。碳酸饮料,啤酒,汽水。 学生能够通过氯化钠和硝酸钾了解溶解度的概念。

任务五:新课讲授:溶解度曲线

【阅读】分析表格9-1,了解几种物质在不同温度时的溶解度。【过渡】列表法表示溶解度还不是很直观,不能表示某物质在任意温度时的溶解度,也不能直观表示某物质溶解度随温度变化的趋向。我们还可以利用另一种表示方法:溶解度曲线。【板书】四、溶解度曲线【阅读】课本P36-37页,探究活动。绘制图线并进行比较。【讨论】根据绘制的溶解度曲线,你能得出物质溶解度的哪些信息?【讲解】(1)溶解度曲线上的点:表示点所对应温度下的该物质的溶解度。(2)交点的含义:表示交点所对应的温度下,不同物质的溶解度相同。(3)趋势:曲线的变化趋势表明了该物质的溶解度受温度的影响大小。曲线越陡说明该物质的溶解度受温度影响越大。陡升型:可采用降温结晶的方法使该物质的不饱和溶液变为饱和溶液;下降型:可采用升温结晶的方法使该物质的不饱和溶液变为饱和溶液;上升平缓的说明该物质的溶解度受温度影响较小,可采用蒸发溶剂的方法使该物质的不饱和溶液变为饱和溶液。【总结】溶解度曲线的应用:判断某种物质在不同温度时的溶解度大小;比较不同物质在同一温度时的溶解度大小;如何通过改变温度将不饱和溶液变为饱和溶液或将晶体析出;确定混合物分离、提纯的方法。 学生观察表格。【练习】用纵坐标表示溶解度,横坐标表示温度,根据课本表格提供的数据绘制几种物质的溶解度曲线。 学生通过学习溶解度曲线绘制,能够分析并绘制溶解度曲线,进行一下简单计算。

任务六:课堂小结,随堂反馈

【提问】学完本课题,你收获……【反馈练习】校本 根据板书,小结本节课所学内容 课堂延伸 巩固所学

2.板书设计课题2 溶解度饱和溶液与不饱和溶液:1.定义 2.转化二、结晶三、溶解度:1.固体溶解度 2.气体溶解度四、溶解度曲线

7.作业与拓展学习设计 (1)校本课时作业(2)夏天,阵雨来临之前,鱼塘里的鱼常会出现“浮头”现象,你知道这是为什么吗?假如你承包了这个鱼塘,你将采取哪些措施?

8.特色学习资源分析、技术手段应用说明通过演示实验和播放实验视频,进行金溶液溶解度的探究和讲解,更加生动形象的为学生呈现一堂精彩纷呈的化学课堂。帮助学生掌握溶液溶解度这一概念,为后续学习酸碱盐打下坚实的基础。学生分组讨论,绘制溶解度曲线,进行全面分析,进一步掌握溶解度曲线的应用,通过不同物质溶解度不同的比较,认识化学定量分析的方面,引导同学们进入化学世界,感受化学是一门以实验为基础的学科。

9.教学反思与改进本节课内容为溶解度,我们不仅要掌握饱和溶液和不饱和溶液的概念,溶解度的概念,更要通过分析,对比和绘制溶解度曲线,掌握溶解度曲线的分析和应用。举一反三,循序渐进,培养学生严谨认真,实事求是,迎难而上的科学精神。学生本身又处于求知欲望强烈阶段,学生自主探究,参与其中,满足学生对化学的新奇与兴趣,增加学生学习化学的信心。在今后的学习中,更多的让学生自主参与到课堂的教学当中,培养学生严谨认真,善于总结和观察的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录