高中语文统编版选择性必修下册3.《 蜀道难》《 蜀相》 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修下册3.《 蜀道难》《 蜀相》 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 50.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-04 19:01:45 | ||

图片预览

文档简介

第3课 蜀道难 蜀相

一、

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.开国何茫然 茫然:模糊难知的样子

B.扪参历井仰胁息 胁息:屏住呼吸

C.映阶碧草自春色 映:倒映

D.两朝开济老臣心 朝:一代君主统治的时期

2.对下列句子中加点词的意义的判断,正确的一项是( )

A.①②相同,③④相同

B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同

D.①②不同,③④不同

3.下列句子中,加点词的活用类型不同于其他三项的一项是( )

A.使人听此凋朱颜

B.问君西游何时还

C.砯崖转石万壑雷

D.回朕车以复路兮

4.对下列诗句中加点的“之”字的用法和意义判断正确的一项是( )

①蜀道之难,难于上青天

②上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川

③其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉

④黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援

A.①与②相同,③与④不同

B.①与②不同,③与④相同

C.①与③相同,②与④不同

D.①与④相同,②与③相同

5.下列句中加点词的意思,与现代汉语不同的一项是( )

A.百步九折萦岩峦 B.剑阁峥嵘而崔嵬

C.以手抚膺坐长叹 D.枯松倒挂倚绝壁

6.下列诗句中,朗读节奏划分有误的一项是( )

A.尔来/四万八千/岁,不与/秦塞/通/人烟

B.扪参/历井/仰/胁息,以手/抚膺/坐/长叹

C.连峰/去天/不盈/尺,枯松/倒挂/倚绝/壁

D.出师/未捷/身/先死,长使/英雄/泪/满襟

7.在古诗词中,有的诗句为了押韵,或者协调平仄,或者强调,往往会颠倒语序。下列诗句中不具有这种现象、语序正常的一项是( )

A.但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间

B.又闻子规啼夜月,愁空山

C.连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁

D.丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森

8.下列关于文学常识的表述,正确的一项是( )

A.李白与杜甫齐名,杜甫曾经说李白“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。相传贺知章读罢《蜀道难》,“称赞者数四,号为‘谪仙’”。

B.李白,字太白,号青莲居士,唐代伟大的现实主义诗人,被后人誉为“诗仙”。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。

C.《蜀道难》是近体诗,是一首雄奇的送别绝唱,诗歌豪迈奔放,描写精彩,运用了大胆的夸张、奇绝的想象,营造了一唱三叹的艺术氛围,强化了诗歌所表达的情感。

D.杜甫,字子美,中国文学史上伟大的现实主义诗人。他的诗具有丰富的社会内容、鲜明的时代色彩和强烈的政治倾向,因此被后人公认为“史诗”,诗人被尊为“诗圣”。

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李白在《蜀道难》中用“________________,________________”两句写山势高峻,即使是善飞的黄鹤、轻捷的猿猴也很难越过。

(2)李白在《蜀道难》中运用夸张的修辞手法,写出秦、蜀之间的崇山峻岭只有鸟儿可以飞过的句子是“________________,________________”。

(3)李白在《蜀道难》中,写水石相击、山谷轰鸣的惊险场面的句子是“________________,________________”。

(4)杜甫《蜀相》中,高度评价诸葛亮一生伟大功业的句子是“________________,________________”。

(5)杜甫《蜀相》中,表现出武侯祠内春意盎然的景象的诗句是“________________,________________”。

10.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过20个字。

如果把唐诗比作一座让人仰望的高山,那么山的顶峰一定是李白和杜甫。①________________________________,那么杜甫则是从地上经过修炼而升起的“诗圣”。李白的诗激情澎湃,豪放飘逸,更关注理想和未来,更具创新性;杜甫的诗沉郁顿挫,曲折迂回,②____________________________,更具继承性。③____________________________,张扬个性,抒发自我,有一种勃发之气。杜甫代表着暮年,老成持重,千锤百炼,有一种人工的锻造之美。

11.下面的文段有四处语病,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅。

①《蜀道难》着力描绘了蜀道的艰辛恐怖,②但我们读完之后,不但不感到害怕,为诗的夸张的描写所激动、所感染。③这是为什么呢?④从描写对象来说,⑤蜀道虽然具备艰难万状,使人害怕,⑥但又具有雄壮美的特点,在诗人笔下,⑦跟美丽的神话传说结合起来,更呈现出一种诱人的魅力。

答:_____________________________________________________________________

12.下面的文字是围绕唐诗的成就而展开的,但两段文字在语气上不连贯,请在横线处写出必要的过渡性句子,使两段文字连贯起来。

唐诗是中国诗歌发展史上的高峰。唐诗的数量浩如烟海。在唐代,古体诗大放异彩,近体诗异军突起;诗人辈出,流派纷呈,杰作层出不穷。唐诗的艺术水平确乎达到了后难为继的高度,对以后的诗歌发展产生了重大影响。

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

唐代诗坛可谓群星璀璨。从玄宗即位到代宗登基的半个世纪中,孟浩然、王维、高适、岑参、王昌龄、贺知章等一大批杰出的诗人把唐诗的天空装点得光辉灿烂,以李白为代表的浪漫主义诗派和以杜甫为代表的现实主义诗派双峰并峙,将中国诗歌的发展推向顶峰。

13.仿照下面的句子,以“李白”为对象写一段文字。

抱怨楼高不见章台路的欧阳修,在被贬滁州的落寞中,从林壑尤美的琅琊山中找到了精神的归宿,于是在四时之景中享受无穷乐趣,挥毫成就了一篇篇千古文章。

答:_____________________________________________________________________

14.根据下面文段的内容,完成关于“杜甫七绝”的思维导图,每空不超过10个字。

盛唐七绝在传统题材里充分展现了以浅语倾诉深情的特长,使七绝突破南朝初唐七绝含蕴浅狭的藩篱,固然达到了艺术的巅峰。但七绝这种体式的表现潜能尚未充分得到开掘,杜甫发现了这种诗体还有适宜于表现多种生活情趣的潜力。综观杜甫的全部七绝,可以发现他创作七绝的情绪状态与其他诗体的明显差别,在于大多数作于兴致较高、心情轻松甚至是欢愉的状态中。这一特点目前尚未见研究者论及,却是考察杜甫七绝“别趣”的重要出发点。与其情绪状态相应,杜甫七绝的抒情基调也多数是轻松诙谐、幽默风趣的。

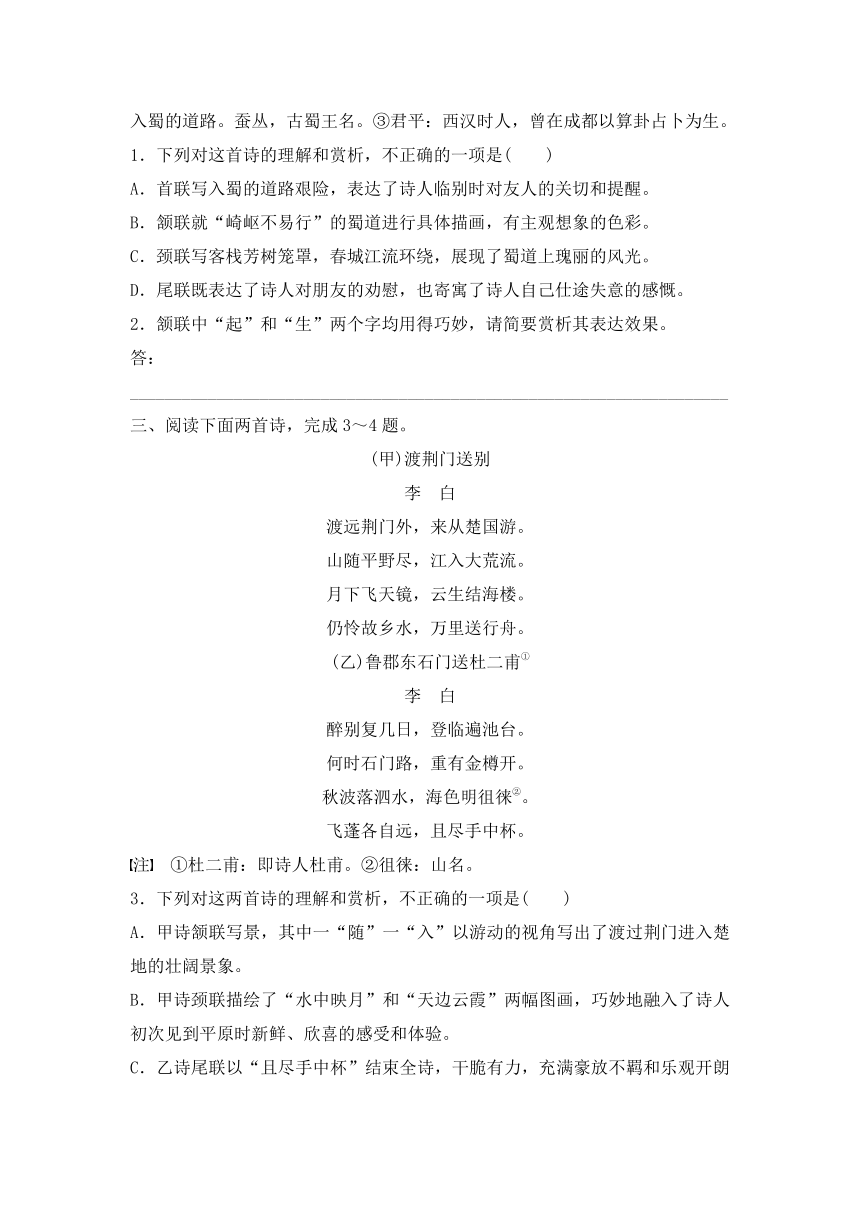

二、阅读下面这首诗,完成1~2题。

送友人入蜀①

李 白

见说蚕丛路②,崎岖不易行。

山从人面起,云傍马头生。

芳树笼秦栈,春流绕蜀城。

升沉应已定,不必问君平③。

注 ①此诗作于天宝二年(743),诗人当时在长安受到权贵的排挤。②蚕丛路:入蜀的道路。蚕丛,古蜀王名。③君平:西汉时人,曾在成都以算卦占卜为生。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联写入蜀的道路艰险,表达了诗人临别时对友人的关切和提醒。

B.颔联就“崎岖不易行”的蜀道进行具体描画,有主观想象的色彩。

C.颈联写客栈芳树笼罩,春城江流环绕,展现了蜀道上瑰丽的风光。

D.尾联既表达了诗人对朋友的劝慰,也寄寓了诗人自己仕途失意的感慨。

2.颔联中“起”和“生”两个字均用得巧妙,请简要赏析其表达效果。

答:_____________________________________________________________________

三、阅读下面两首诗,完成3~4题。

(甲)渡荆门送别

李 白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(乙)鲁郡东石门送杜二甫①

李 白

醉别复几日,登临遍池台。

何时石门路,重有金樽开。

秋波落泗水,海色明徂徕②。

飞蓬各自远,且尽手中杯。

注 ①杜二甫:即诗人杜甫。②徂徕:山名。

3.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.甲诗颔联写景,其中一“随”一“入”以游动的视角写出了渡过荆门进入楚地的壮阔景象。

B.甲诗颈联描绘了“水中映月”和“天边云霞”两幅图画,巧妙地融入了诗人初次见到平原时新鲜、欣喜的感受和体验。

C.乙诗尾联以“且尽手中杯”结束全诗,干脆有力,充满豪放不羁和乐观开朗的情调。

D.乙诗用语绚丽飘逸,融叙事、绘景、抒情为一体,诗情画意与深情厚谊跃然纸上。

4.两首诗同是表达送别的诗,都运用了借景抒情的手法,但该手法运用却有差别,试比较其不同之处。

答:_____________________________________________________________________

四、阅读下面这首诗,完成5~6题。

咏怀古迹(其五)

杜 甫

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策①,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚②终难复,志决身歼军务劳。

注 ①纡筹策:曲折周密地展运策略。②祚:帝位。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全诗以议论为主,首句就以议论入之,诸葛功绩名垂天地,流芳千古。第二句是面对“宗臣”遗像肃然起敬,描写自己的心情,不是议论句。

B.三分霸业,已是赫赫功绩了,而对诸葛亮来说,轻若一羽毛;“萧曹”尚不足道,那区区“三分”就更不足挂齿。处处都在抬高诸葛亮。

C.颔联评价诸葛亮的才能功绩,颈联赞美诸葛亮堪比伊尹、吕尚,使萧何、曹参黯然失色。这一赞美,表现了诗人不以事业成败持评的高人之见。

D.全诗赞颂诸葛亮的英才挺出,惋惜其志不成。诗人认为最终导致诸葛亮功业难成的原因是北伐军务繁重,使其积劳成疾,最终病死五丈原。

6.有人认为这首诗的尾联是全诗的最强音,你同意吗?请从思想情感上加以分析。

答:_____________________________________________________________________

五、阅读下面这首诗,完成7~8题。

登 楼

杜 甫

花近高楼伤客心,万方多难此登临。

锦江春色来天地,玉垒①浮云变古今。

北极朝廷终不改,西山寇盗②莫相侵。

可怜后主还祠庙,日暮聊为梁父吟③。

注 ①玉垒:山名。②西山寇盗:吐蕃。③梁父吟:《三国志》说诸葛亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全诗即景抒怀,写山川联系着古往今来社会的变化,谈人事又借助自然界的景物,互相渗透,互相包容;融自然景象、国家灾难、个人情思为一体,语壮境阔,寄意深远,体现了诗人沉郁顿挫的艺术风格。

B.首联提挈全篇,花伤客心,以哀景写哀情,和“感时花溅泪”(《春望》)一样,同是正衬手法。“登临”二字,则以高屋建瓴之势,领起下面的种种观感。

C.颈联议论天下大势,“朝廷”“寇盗”,是诗人登楼所想。上句说大唐帝国气运久远;下句说明第二句的“万方多难”,针对吐蕃的觊觎寄语相告:“莫再徒劳无益地前来侵扰!”

D.尾联运用典故,“后主”指蜀汉刘禅,宠信宦官,终于亡国;先主庙在成都锦官门外,西有武侯祠,东有后主祠;《梁父吟》是诸葛亮遇刘备前喜欢诵读的乐府诗篇,用来比喻这首《登楼》,含有对诸葛武侯的仰慕之意。

8.首联诗人写到“花近高楼伤客心”,结合全诗谈谈诗中“伤客心”的原因有哪些。

答:_____________________________________________________________________

六、阅读下面这两首诗词,完成后面题目。

观公孙大娘①弟子舞剑器②行(节选)

杜 甫

昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂。

如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。

减字木兰花·垂螺近额

张 先

垂螺近额,走上红裀初趁拍。只恐轻飞,拟倩游丝惹住伊。

文鸳绣履,去似杨花尘不起。舞彻伊州③,头上宫花颤未休。

【注】 ①公孙大娘:唐玄宗开元年间著名的教坊舞者。②剑器:古舞曲名,属健舞(武舞)之一。③伊州:曲调名。

9.下列对这两首诗词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.两首诗词的起笔都写了演出的舞者,杜诗着重展现其妆容,而张词精描其发饰。

B.杜诗末句描绘公孙氏舞罢的情景:场上肃静空阔,如江海风平浪静,水光清澈。

C.张词结尾写一曲舞毕,而舞者头上的宫花犹在颤巍巍地摇晃不休,极有画面感。

D.两首诗词都描摹了舞者姿态,但二者风格不同,前者雄健刚劲,后者轻盈柔美。

10.两首诗词都塑造了技艺高超的舞者,在表现手法上有何异同?请结合作品简要分析。

答:_____________________________________________________________________

1.答案 C

解析 映:遮蔽。

2.答案 C

解析 ①什么,②哪里;③④只。

3.答案 B

解析 B项为名词作状语,其他三项均为使动用法。

4.答案 D

解析 ①④都是用在主谓之间,取消句子独立性;②③都是助词,“的”。

5.答案 A

解析 古义:回环曲折。今义:按九折计算。

6.答案 C

解析 C项正确的划分应为“连峰/去天/不盈尺,枯松/倒挂/倚绝壁”。

7.答案 D

解析 A.“但见悲鸟号古木”应为“但见悲鸟古木号”;B.“又闻子规啼夜月”

应为“又闻子规月夜啼”;C.“枯松倒挂倚绝壁”应为“枯松倚绝壁倒挂”。

8.答案 A

解析 B项“现实主义诗人”错,李白是浪漫主义诗人。C项“近体诗”错,应是古体诗。D项“史诗”错,应为“诗史”。

9.答案 (1)黄鹤之飞尚不得过 猿猱欲度愁攀援 (2)西当太白有鸟道 可以横绝峨眉巅 (3)飞湍瀑流争喧豗

砯崖转石万壑雷 (4)三顾频烦天下计 两朝开济老臣心 (5)映阶碧草自春色

隔叶黄鹂空好音

10.答案 (示例)①如果说李白是从天上降临人间的“诗仙”

②更关注现实和民生 ③李白代表着青春

11.答案 ①“艰辛”改为“艰险”。②在“为诗的夸张的描写”前加“反而”。⑤删掉“具备”。⑦在“跟美丽的神话传说”前加“它”。

12.答案 (示例一)如果赞同唐诗是中国诗歌的高峰,那么就不能不进而赞同,盛唐诗乃是这座高峰的顶点。

(示例二)如果说,唐诗是中国诗歌发展的高峰,那就不能不说,盛唐诗是这座高峰的顶点。

13.答案 (示例)不甘摧眉折腰事权贵的李白,在仕途不尽如人意的迷惘中,从难于上青天的蜀道中得出了新的答案,于是在广阔山水中挥洒不羁情怀,挥毫成就了一首首传世诗篇。

14.答案 _①杜甫其他诗体;②抒情基调;③兴致较高、心情轻松等;④轻松诙谐、幽默风趣等;⑤别趣__

1.答案 C

解析 “客栈”应为“栈道”;上句写的是诗人入蜀途中栈道上的景致,下句写的是春江环绕蜀城的风光。

2.答案 “起”字把本来是静态的岩崖写成动态,凸显山势的迂回、峭拔;“生”字既写出了云雾之飘动,又见栈道之高危。这两个字用得极富动感,生动形象地描绘了蜀道的险峻和奇伟。

3.答案 D

解析 “用语绚丽飘逸”分析不当,乙诗语言古朴真淳。

4.答案 甲诗“送”的主体是故乡的山水,运用了拟人的修辞手法,生动含蓄地表达了诗人对故乡的依恋之情。乙诗借明媚之景,表达了诗人与朋友即将分别时的豁达情感。

5.答案 D

解析 诸葛亮功业难成与“北伐军务繁重,使其积劳成疾,最终病死五丈原”构不成因果关系,“运移汉祚终难复”句还说到了蜀汉“气数”已尽的原因。

6.答案 同意。尾联写诗人抱恨汉朝“气数”已尽,诸葛亮难以实现自己的复汉大业,终因军务繁忙,积劳成疾而死于征途。尾联既是对诸葛亮的丰功伟业和“鞠躬尽瘁,死而后已”高尚品节的赞叹,也是对英雄武侯尽管有这样稀世杰出的才华,恢复汉朝大业的决心,但竟未成功,未遂平生志的深切哀惋。所以说尾联是全诗的最强音。

7.答案 B

解析 “以哀景写哀情”错,首联是以乐景写哀情。

8.答案 ①诗人登楼观景,近看繁花,满眼繁花反衬满腹愁思,抒发客居他乡的漂泊之感与伤感;②国家万方多难的忧国忧民之愁,吐蕃入侵,战乱频仍,诗人为国家灾难而伤心;③自身理想抱负无法实现之痛,虽仰慕诸葛亮那样的先贤,但难遇明主,为自身怀才不遇而伤心,为君主无道、任用奸佞而伤心。

9.答案 A

解析 “展现其妆容”有误,应是“着重展现其风采”。

10.答案 同:①都用了衬托,通过写观众的反应来表现舞者技艺的高超。杜诗观众“色沮丧”,张词观众“拟倩游丝惹住伊”。②都用了比喻,杜诗连用“如”等四个比喻写出了公孙氏演出的精彩;张词用“去似杨花尘不起”写出舞者动作的轻盈。(若写细节描写,亦可酌情给分。)

不同:杜诗侧重写虚,对表演细节没有过多的具体呈现;张词侧重写实,对舞者的发饰、舞鞋、头上宫花等都有具体描写,舞蹈过程也写得细致有层次。

一、

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.开国何茫然 茫然:模糊难知的样子

B.扪参历井仰胁息 胁息:屏住呼吸

C.映阶碧草自春色 映:倒映

D.两朝开济老臣心 朝:一代君主统治的时期

2.对下列句子中加点词的意义的判断,正确的一项是( )

A.①②相同,③④相同

B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同

D.①②不同,③④不同

3.下列句子中,加点词的活用类型不同于其他三项的一项是( )

A.使人听此凋朱颜

B.问君西游何时还

C.砯崖转石万壑雷

D.回朕车以复路兮

4.对下列诗句中加点的“之”字的用法和意义判断正确的一项是( )

①蜀道之难,难于上青天

②上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川

③其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉

④黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援

A.①与②相同,③与④不同

B.①与②不同,③与④相同

C.①与③相同,②与④不同

D.①与④相同,②与③相同

5.下列句中加点词的意思,与现代汉语不同的一项是( )

A.百步九折萦岩峦 B.剑阁峥嵘而崔嵬

C.以手抚膺坐长叹 D.枯松倒挂倚绝壁

6.下列诗句中,朗读节奏划分有误的一项是( )

A.尔来/四万八千/岁,不与/秦塞/通/人烟

B.扪参/历井/仰/胁息,以手/抚膺/坐/长叹

C.连峰/去天/不盈/尺,枯松/倒挂/倚绝/壁

D.出师/未捷/身/先死,长使/英雄/泪/满襟

7.在古诗词中,有的诗句为了押韵,或者协调平仄,或者强调,往往会颠倒语序。下列诗句中不具有这种现象、语序正常的一项是( )

A.但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间

B.又闻子规啼夜月,愁空山

C.连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁

D.丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森

8.下列关于文学常识的表述,正确的一项是( )

A.李白与杜甫齐名,杜甫曾经说李白“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。相传贺知章读罢《蜀道难》,“称赞者数四,号为‘谪仙’”。

B.李白,字太白,号青莲居士,唐代伟大的现实主义诗人,被后人誉为“诗仙”。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。

C.《蜀道难》是近体诗,是一首雄奇的送别绝唱,诗歌豪迈奔放,描写精彩,运用了大胆的夸张、奇绝的想象,营造了一唱三叹的艺术氛围,强化了诗歌所表达的情感。

D.杜甫,字子美,中国文学史上伟大的现实主义诗人。他的诗具有丰富的社会内容、鲜明的时代色彩和强烈的政治倾向,因此被后人公认为“史诗”,诗人被尊为“诗圣”。

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李白在《蜀道难》中用“________________,________________”两句写山势高峻,即使是善飞的黄鹤、轻捷的猿猴也很难越过。

(2)李白在《蜀道难》中运用夸张的修辞手法,写出秦、蜀之间的崇山峻岭只有鸟儿可以飞过的句子是“________________,________________”。

(3)李白在《蜀道难》中,写水石相击、山谷轰鸣的惊险场面的句子是“________________,________________”。

(4)杜甫《蜀相》中,高度评价诸葛亮一生伟大功业的句子是“________________,________________”。

(5)杜甫《蜀相》中,表现出武侯祠内春意盎然的景象的诗句是“________________,________________”。

10.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过20个字。

如果把唐诗比作一座让人仰望的高山,那么山的顶峰一定是李白和杜甫。①________________________________,那么杜甫则是从地上经过修炼而升起的“诗圣”。李白的诗激情澎湃,豪放飘逸,更关注理想和未来,更具创新性;杜甫的诗沉郁顿挫,曲折迂回,②____________________________,更具继承性。③____________________________,张扬个性,抒发自我,有一种勃发之气。杜甫代表着暮年,老成持重,千锤百炼,有一种人工的锻造之美。

11.下面的文段有四处语病,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅。

①《蜀道难》着力描绘了蜀道的艰辛恐怖,②但我们读完之后,不但不感到害怕,为诗的夸张的描写所激动、所感染。③这是为什么呢?④从描写对象来说,⑤蜀道虽然具备艰难万状,使人害怕,⑥但又具有雄壮美的特点,在诗人笔下,⑦跟美丽的神话传说结合起来,更呈现出一种诱人的魅力。

答:_____________________________________________________________________

12.下面的文字是围绕唐诗的成就而展开的,但两段文字在语气上不连贯,请在横线处写出必要的过渡性句子,使两段文字连贯起来。

唐诗是中国诗歌发展史上的高峰。唐诗的数量浩如烟海。在唐代,古体诗大放异彩,近体诗异军突起;诗人辈出,流派纷呈,杰作层出不穷。唐诗的艺术水平确乎达到了后难为继的高度,对以后的诗歌发展产生了重大影响。

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

唐代诗坛可谓群星璀璨。从玄宗即位到代宗登基的半个世纪中,孟浩然、王维、高适、岑参、王昌龄、贺知章等一大批杰出的诗人把唐诗的天空装点得光辉灿烂,以李白为代表的浪漫主义诗派和以杜甫为代表的现实主义诗派双峰并峙,将中国诗歌的发展推向顶峰。

13.仿照下面的句子,以“李白”为对象写一段文字。

抱怨楼高不见章台路的欧阳修,在被贬滁州的落寞中,从林壑尤美的琅琊山中找到了精神的归宿,于是在四时之景中享受无穷乐趣,挥毫成就了一篇篇千古文章。

答:_____________________________________________________________________

14.根据下面文段的内容,完成关于“杜甫七绝”的思维导图,每空不超过10个字。

盛唐七绝在传统题材里充分展现了以浅语倾诉深情的特长,使七绝突破南朝初唐七绝含蕴浅狭的藩篱,固然达到了艺术的巅峰。但七绝这种体式的表现潜能尚未充分得到开掘,杜甫发现了这种诗体还有适宜于表现多种生活情趣的潜力。综观杜甫的全部七绝,可以发现他创作七绝的情绪状态与其他诗体的明显差别,在于大多数作于兴致较高、心情轻松甚至是欢愉的状态中。这一特点目前尚未见研究者论及,却是考察杜甫七绝“别趣”的重要出发点。与其情绪状态相应,杜甫七绝的抒情基调也多数是轻松诙谐、幽默风趣的。

二、阅读下面这首诗,完成1~2题。

送友人入蜀①

李 白

见说蚕丛路②,崎岖不易行。

山从人面起,云傍马头生。

芳树笼秦栈,春流绕蜀城。

升沉应已定,不必问君平③。

注 ①此诗作于天宝二年(743),诗人当时在长安受到权贵的排挤。②蚕丛路:入蜀的道路。蚕丛,古蜀王名。③君平:西汉时人,曾在成都以算卦占卜为生。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联写入蜀的道路艰险,表达了诗人临别时对友人的关切和提醒。

B.颔联就“崎岖不易行”的蜀道进行具体描画,有主观想象的色彩。

C.颈联写客栈芳树笼罩,春城江流环绕,展现了蜀道上瑰丽的风光。

D.尾联既表达了诗人对朋友的劝慰,也寄寓了诗人自己仕途失意的感慨。

2.颔联中“起”和“生”两个字均用得巧妙,请简要赏析其表达效果。

答:_____________________________________________________________________

三、阅读下面两首诗,完成3~4题。

(甲)渡荆门送别

李 白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(乙)鲁郡东石门送杜二甫①

李 白

醉别复几日,登临遍池台。

何时石门路,重有金樽开。

秋波落泗水,海色明徂徕②。

飞蓬各自远,且尽手中杯。

注 ①杜二甫:即诗人杜甫。②徂徕:山名。

3.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.甲诗颔联写景,其中一“随”一“入”以游动的视角写出了渡过荆门进入楚地的壮阔景象。

B.甲诗颈联描绘了“水中映月”和“天边云霞”两幅图画,巧妙地融入了诗人初次见到平原时新鲜、欣喜的感受和体验。

C.乙诗尾联以“且尽手中杯”结束全诗,干脆有力,充满豪放不羁和乐观开朗的情调。

D.乙诗用语绚丽飘逸,融叙事、绘景、抒情为一体,诗情画意与深情厚谊跃然纸上。

4.两首诗同是表达送别的诗,都运用了借景抒情的手法,但该手法运用却有差别,试比较其不同之处。

答:_____________________________________________________________________

四、阅读下面这首诗,完成5~6题。

咏怀古迹(其五)

杜 甫

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策①,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚②终难复,志决身歼军务劳。

注 ①纡筹策:曲折周密地展运策略。②祚:帝位。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全诗以议论为主,首句就以议论入之,诸葛功绩名垂天地,流芳千古。第二句是面对“宗臣”遗像肃然起敬,描写自己的心情,不是议论句。

B.三分霸业,已是赫赫功绩了,而对诸葛亮来说,轻若一羽毛;“萧曹”尚不足道,那区区“三分”就更不足挂齿。处处都在抬高诸葛亮。

C.颔联评价诸葛亮的才能功绩,颈联赞美诸葛亮堪比伊尹、吕尚,使萧何、曹参黯然失色。这一赞美,表现了诗人不以事业成败持评的高人之见。

D.全诗赞颂诸葛亮的英才挺出,惋惜其志不成。诗人认为最终导致诸葛亮功业难成的原因是北伐军务繁重,使其积劳成疾,最终病死五丈原。

6.有人认为这首诗的尾联是全诗的最强音,你同意吗?请从思想情感上加以分析。

答:_____________________________________________________________________

五、阅读下面这首诗,完成7~8题。

登 楼

杜 甫

花近高楼伤客心,万方多难此登临。

锦江春色来天地,玉垒①浮云变古今。

北极朝廷终不改,西山寇盗②莫相侵。

可怜后主还祠庙,日暮聊为梁父吟③。

注 ①玉垒:山名。②西山寇盗:吐蕃。③梁父吟:《三国志》说诸葛亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全诗即景抒怀,写山川联系着古往今来社会的变化,谈人事又借助自然界的景物,互相渗透,互相包容;融自然景象、国家灾难、个人情思为一体,语壮境阔,寄意深远,体现了诗人沉郁顿挫的艺术风格。

B.首联提挈全篇,花伤客心,以哀景写哀情,和“感时花溅泪”(《春望》)一样,同是正衬手法。“登临”二字,则以高屋建瓴之势,领起下面的种种观感。

C.颈联议论天下大势,“朝廷”“寇盗”,是诗人登楼所想。上句说大唐帝国气运久远;下句说明第二句的“万方多难”,针对吐蕃的觊觎寄语相告:“莫再徒劳无益地前来侵扰!”

D.尾联运用典故,“后主”指蜀汉刘禅,宠信宦官,终于亡国;先主庙在成都锦官门外,西有武侯祠,东有后主祠;《梁父吟》是诸葛亮遇刘备前喜欢诵读的乐府诗篇,用来比喻这首《登楼》,含有对诸葛武侯的仰慕之意。

8.首联诗人写到“花近高楼伤客心”,结合全诗谈谈诗中“伤客心”的原因有哪些。

答:_____________________________________________________________________

六、阅读下面这两首诗词,完成后面题目。

观公孙大娘①弟子舞剑器②行(节选)

杜 甫

昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂。

如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。

减字木兰花·垂螺近额

张 先

垂螺近额,走上红裀初趁拍。只恐轻飞,拟倩游丝惹住伊。

文鸳绣履,去似杨花尘不起。舞彻伊州③,头上宫花颤未休。

【注】 ①公孙大娘:唐玄宗开元年间著名的教坊舞者。②剑器:古舞曲名,属健舞(武舞)之一。③伊州:曲调名。

9.下列对这两首诗词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.两首诗词的起笔都写了演出的舞者,杜诗着重展现其妆容,而张词精描其发饰。

B.杜诗末句描绘公孙氏舞罢的情景:场上肃静空阔,如江海风平浪静,水光清澈。

C.张词结尾写一曲舞毕,而舞者头上的宫花犹在颤巍巍地摇晃不休,极有画面感。

D.两首诗词都描摹了舞者姿态,但二者风格不同,前者雄健刚劲,后者轻盈柔美。

10.两首诗词都塑造了技艺高超的舞者,在表现手法上有何异同?请结合作品简要分析。

答:_____________________________________________________________________

1.答案 C

解析 映:遮蔽。

2.答案 C

解析 ①什么,②哪里;③④只。

3.答案 B

解析 B项为名词作状语,其他三项均为使动用法。

4.答案 D

解析 ①④都是用在主谓之间,取消句子独立性;②③都是助词,“的”。

5.答案 A

解析 古义:回环曲折。今义:按九折计算。

6.答案 C

解析 C项正确的划分应为“连峰/去天/不盈尺,枯松/倒挂/倚绝壁”。

7.答案 D

解析 A.“但见悲鸟号古木”应为“但见悲鸟古木号”;B.“又闻子规啼夜月”

应为“又闻子规月夜啼”;C.“枯松倒挂倚绝壁”应为“枯松倚绝壁倒挂”。

8.答案 A

解析 B项“现实主义诗人”错,李白是浪漫主义诗人。C项“近体诗”错,应是古体诗。D项“史诗”错,应为“诗史”。

9.答案 (1)黄鹤之飞尚不得过 猿猱欲度愁攀援 (2)西当太白有鸟道 可以横绝峨眉巅 (3)飞湍瀑流争喧豗

砯崖转石万壑雷 (4)三顾频烦天下计 两朝开济老臣心 (5)映阶碧草自春色

隔叶黄鹂空好音

10.答案 (示例)①如果说李白是从天上降临人间的“诗仙”

②更关注现实和民生 ③李白代表着青春

11.答案 ①“艰辛”改为“艰险”。②在“为诗的夸张的描写”前加“反而”。⑤删掉“具备”。⑦在“跟美丽的神话传说”前加“它”。

12.答案 (示例一)如果赞同唐诗是中国诗歌的高峰,那么就不能不进而赞同,盛唐诗乃是这座高峰的顶点。

(示例二)如果说,唐诗是中国诗歌发展的高峰,那就不能不说,盛唐诗是这座高峰的顶点。

13.答案 (示例)不甘摧眉折腰事权贵的李白,在仕途不尽如人意的迷惘中,从难于上青天的蜀道中得出了新的答案,于是在广阔山水中挥洒不羁情怀,挥毫成就了一首首传世诗篇。

14.答案 _①杜甫其他诗体;②抒情基调;③兴致较高、心情轻松等;④轻松诙谐、幽默风趣等;⑤别趣__

1.答案 C

解析 “客栈”应为“栈道”;上句写的是诗人入蜀途中栈道上的景致,下句写的是春江环绕蜀城的风光。

2.答案 “起”字把本来是静态的岩崖写成动态,凸显山势的迂回、峭拔;“生”字既写出了云雾之飘动,又见栈道之高危。这两个字用得极富动感,生动形象地描绘了蜀道的险峻和奇伟。

3.答案 D

解析 “用语绚丽飘逸”分析不当,乙诗语言古朴真淳。

4.答案 甲诗“送”的主体是故乡的山水,运用了拟人的修辞手法,生动含蓄地表达了诗人对故乡的依恋之情。乙诗借明媚之景,表达了诗人与朋友即将分别时的豁达情感。

5.答案 D

解析 诸葛亮功业难成与“北伐军务繁重,使其积劳成疾,最终病死五丈原”构不成因果关系,“运移汉祚终难复”句还说到了蜀汉“气数”已尽的原因。

6.答案 同意。尾联写诗人抱恨汉朝“气数”已尽,诸葛亮难以实现自己的复汉大业,终因军务繁忙,积劳成疾而死于征途。尾联既是对诸葛亮的丰功伟业和“鞠躬尽瘁,死而后已”高尚品节的赞叹,也是对英雄武侯尽管有这样稀世杰出的才华,恢复汉朝大业的决心,但竟未成功,未遂平生志的深切哀惋。所以说尾联是全诗的最强音。

7.答案 B

解析 “以哀景写哀情”错,首联是以乐景写哀情。

8.答案 ①诗人登楼观景,近看繁花,满眼繁花反衬满腹愁思,抒发客居他乡的漂泊之感与伤感;②国家万方多难的忧国忧民之愁,吐蕃入侵,战乱频仍,诗人为国家灾难而伤心;③自身理想抱负无法实现之痛,虽仰慕诸葛亮那样的先贤,但难遇明主,为自身怀才不遇而伤心,为君主无道、任用奸佞而伤心。

9.答案 A

解析 “展现其妆容”有误,应是“着重展现其风采”。

10.答案 同:①都用了衬托,通过写观众的反应来表现舞者技艺的高超。杜诗观众“色沮丧”,张词观众“拟倩游丝惹住伊”。②都用了比喻,杜诗连用“如”等四个比喻写出了公孙氏演出的精彩;张词用“去似杨花尘不起”写出舞者动作的轻盈。(若写细节描写,亦可酌情给分。)

不同:杜诗侧重写虚,对表演细节没有过多的具体呈现;张词侧重写实,对舞者的发饰、舞鞋、头上宫花等都有具体描写,舞蹈过程也写得细致有层次。