22《为中华之崛起而读书》第一课时 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 22《为中华之崛起而读书》第一课时 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-05 09:52:40 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

观光影故事汇,感怀伟人身上的爱国情

周恩来

为

中

之

崛

起

而

读

周恩来

jué

华

书

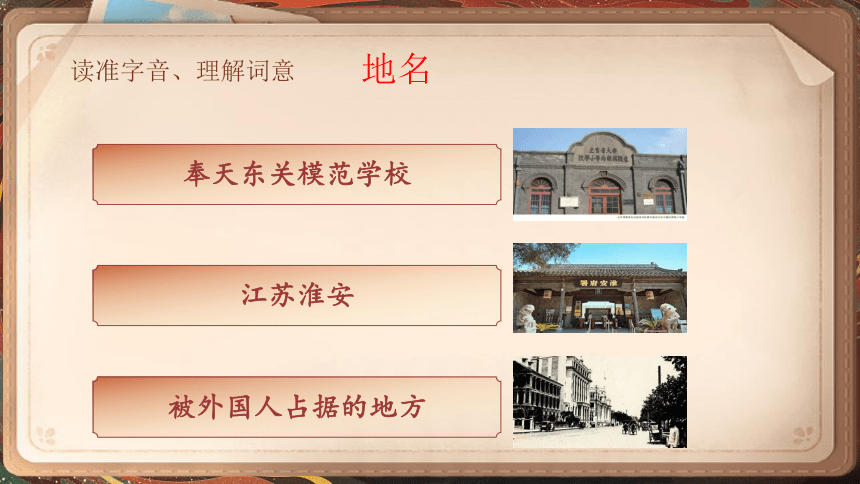

读准字音、理解词意

奉天东关模范学校

江苏淮安

被外国人占据的地方

地名

读准字音、理解词意

光耀门楣

为之一振

有志者当效此生

魏校长

子孙做了官出了名,

使祖先和家族都荣耀。

因此而振奋起来。

有志向的人就应该向周恩来学习。

读准字音、理解词意

疑惑不解

左顾右盼

若有所思

体现人物细节描写

读准字音、理解词意

清晰而坚定

抱负和胸怀

苦难和屈辱

由两个词并列而成

读准字音、理解词意

哭诉

一连串动词

轧死

惩处

肇事

训斥

劝慰

正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的租界里,谁又敢怎么样呢 大家只能劝慰这个不幸的女人。

女人在哭诉自己不幸、屈辱的遭遇。

中华不振

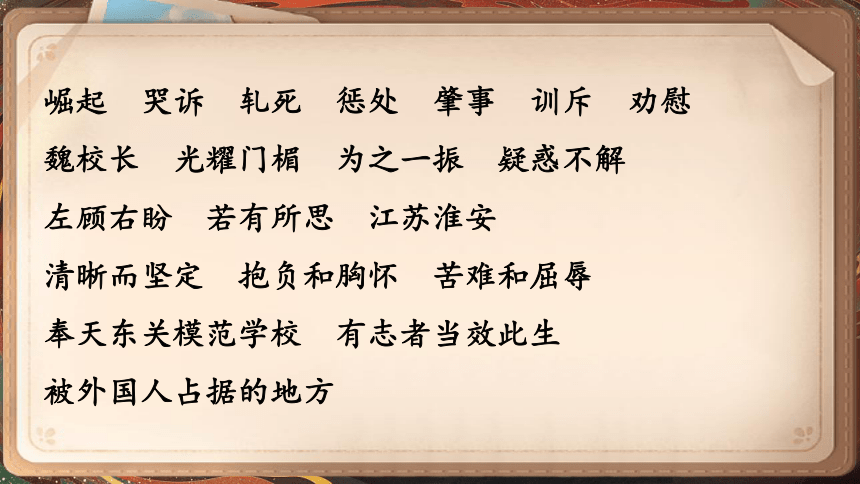

崛起 哭诉 轧死 惩处 肇事 训斥 劝慰

魏校长 光耀门楣 为之一振 疑惑不解

左顾右盼 若有所思 江苏淮安

清晰而坚定 抱负和胸怀 苦难和屈辱

奉天东关模范学校 有志者当效此生

被外国人占据的地方

周恩来

默读课文,想一想课文围绕主要人物写了哪几件事?

第一件事

(1-10)

第二件事

(11-14)

第三件事

(15-19)

新学年开始了

十二岁那年

一个星期天

修身课上

奉天

被外国人

占据的地方

魏校长

周恩来

伯父

周恩来

中国妇女

中国巡警

围观的中国人

周恩来

周恩来回答为什么读书

周恩来听伯父说不能去被外国人占据的地方,十分疑惑

周恩来看到中国妇女受到欺侮,体会到“中华不振”的含义,立下远大志向。

时间

地点

人物

事件

1、修身课上,少年周恩来“为中华之崛起而读书”的回答让魏校长震撼和赞赏。

2、初到奉天,伯父告诫周恩来由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,周恩来对此疑惑不解。

3、在被外国人占据的地方,周恩来看到中国妇女受到外国人欺侮而没处说理,这使他真正体会到“中华不振”的含义,从而立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

三部分

(1—10)

(11—14)

(15—17)

立志“振兴中华”

耳闻“中华不振”

目睹“中华不振”

第一件事

第二件事

第三件事

结果

原因

结合表格,用“之所以……是因为……”来概括文章内容。

《为中华之崛起而读书》写的是少年周恩来之所以从小立志为振兴中华而读书,是因为他在十二岁那年听伯父说“中华不振”,就一直疑惑不解。直到一个星期天,他在被外国人占据的地方亲眼看到中国妇女受到欺侮,且无处说理,体会到“中华不振”的含义,从而立下远大志向。

要讲清楚多件事情的主要内容

1、先确定主要人物和事件

2、理清几件事情之间的关系

3、用恰当的关联词将几件事情串联起来

学习建议

自读

自读课文第1-10自然段。

思考

你发现了什么?

标画

用横线画出同学们的读书目的;

用波浪线画出周恩来的读书目的。

你们为什么而读书?

为家父而读书。

为明理而读书。

为光耀门楣而读书。

为中华之崛起而读书!

同学们读书的目的与周恩来读书的目的有什么不同?

为家父而读书。

为光耀门楣而读书。

为明理而读书。

其他同学

周恩来

为中华之崛起而读书!

为了满足自己的需要

为了国家的兴盛和民族的振兴

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

“为中华之崛起而读书!”

说这句话是出于一时冲动吗?

少年周恩来说的志向,绝不是一时冲动,而是经过了日复一日、认真充分的思考,所以志向坚定,绝不动摇。

这位同学是谁呢 他就是周恩来,中华人民共和国的第一任总理。

过渡段,承上启下

观光影故事汇,感怀伟人身上的爱国情

周恩来

为

中

之

崛

起

而

读

周恩来

jué

华

书

读准字音、理解词意

奉天东关模范学校

江苏淮安

被外国人占据的地方

地名

读准字音、理解词意

光耀门楣

为之一振

有志者当效此生

魏校长

子孙做了官出了名,

使祖先和家族都荣耀。

因此而振奋起来。

有志向的人就应该向周恩来学习。

读准字音、理解词意

疑惑不解

左顾右盼

若有所思

体现人物细节描写

读准字音、理解词意

清晰而坚定

抱负和胸怀

苦难和屈辱

由两个词并列而成

读准字音、理解词意

哭诉

一连串动词

轧死

惩处

肇事

训斥

劝慰

正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的租界里,谁又敢怎么样呢 大家只能劝慰这个不幸的女人。

女人在哭诉自己不幸、屈辱的遭遇。

中华不振

崛起 哭诉 轧死 惩处 肇事 训斥 劝慰

魏校长 光耀门楣 为之一振 疑惑不解

左顾右盼 若有所思 江苏淮安

清晰而坚定 抱负和胸怀 苦难和屈辱

奉天东关模范学校 有志者当效此生

被外国人占据的地方

周恩来

默读课文,想一想课文围绕主要人物写了哪几件事?

第一件事

(1-10)

第二件事

(11-14)

第三件事

(15-19)

新学年开始了

十二岁那年

一个星期天

修身课上

奉天

被外国人

占据的地方

魏校长

周恩来

伯父

周恩来

中国妇女

中国巡警

围观的中国人

周恩来

周恩来回答为什么读书

周恩来听伯父说不能去被外国人占据的地方,十分疑惑

周恩来看到中国妇女受到欺侮,体会到“中华不振”的含义,立下远大志向。

时间

地点

人物

事件

1、修身课上,少年周恩来“为中华之崛起而读书”的回答让魏校长震撼和赞赏。

2、初到奉天,伯父告诫周恩来由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,周恩来对此疑惑不解。

3、在被外国人占据的地方,周恩来看到中国妇女受到外国人欺侮而没处说理,这使他真正体会到“中华不振”的含义,从而立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

三部分

(1—10)

(11—14)

(15—17)

立志“振兴中华”

耳闻“中华不振”

目睹“中华不振”

第一件事

第二件事

第三件事

结果

原因

结合表格,用“之所以……是因为……”来概括文章内容。

《为中华之崛起而读书》写的是少年周恩来之所以从小立志为振兴中华而读书,是因为他在十二岁那年听伯父说“中华不振”,就一直疑惑不解。直到一个星期天,他在被外国人占据的地方亲眼看到中国妇女受到欺侮,且无处说理,体会到“中华不振”的含义,从而立下远大志向。

要讲清楚多件事情的主要内容

1、先确定主要人物和事件

2、理清几件事情之间的关系

3、用恰当的关联词将几件事情串联起来

学习建议

自读

自读课文第1-10自然段。

思考

你发现了什么?

标画

用横线画出同学们的读书目的;

用波浪线画出周恩来的读书目的。

你们为什么而读书?

为家父而读书。

为明理而读书。

为光耀门楣而读书。

为中华之崛起而读书!

同学们读书的目的与周恩来读书的目的有什么不同?

为家父而读书。

为光耀门楣而读书。

为明理而读书。

其他同学

周恩来

为中华之崛起而读书!

为了满足自己的需要

为了国家的兴盛和民族的振兴

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

“为中华之崛起而读书!”

说这句话是出于一时冲动吗?

少年周恩来说的志向,绝不是一时冲动,而是经过了日复一日、认真充分的思考,所以志向坚定,绝不动摇。

这位同学是谁呢 他就是周恩来,中华人民共和国的第一任总理。

过渡段,承上启下

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地