高中语文统编版(部编版)必修下册第六单元12《祝福》 课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)必修下册第六单元12《祝福》 课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-05 21:27:48 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

祝福

鲁迅

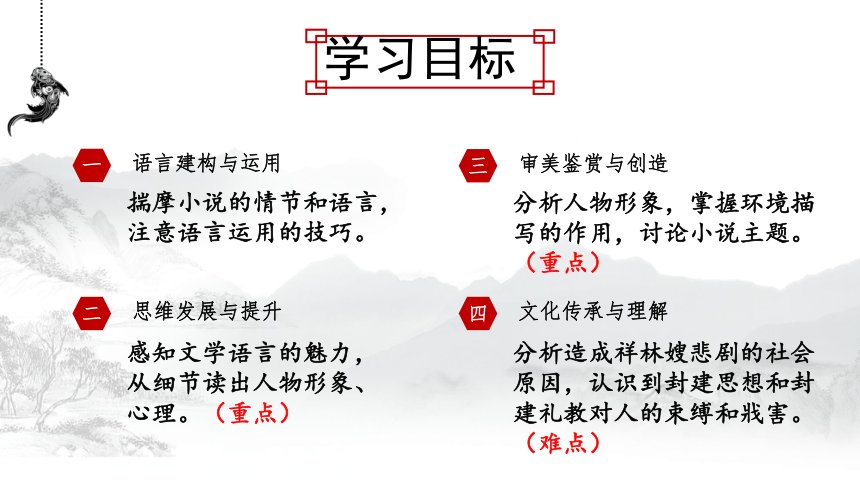

一

语言建构与运用

揣摩小说的情节和语言,注意语言运用的技巧。

二

思维发展与提升

感知文学语言的魅力,从细节读出人物形象、心理。(重点)

三

审美鉴赏与创造

分析人物形象,掌握环境描写的作用,讨论小说主题。(重点)

四

文化传承与理解

分析造成祥林嫂悲剧的社会原因,认识到封建思想和封建礼教对人的束缚和戕害。(难点)

学习目标

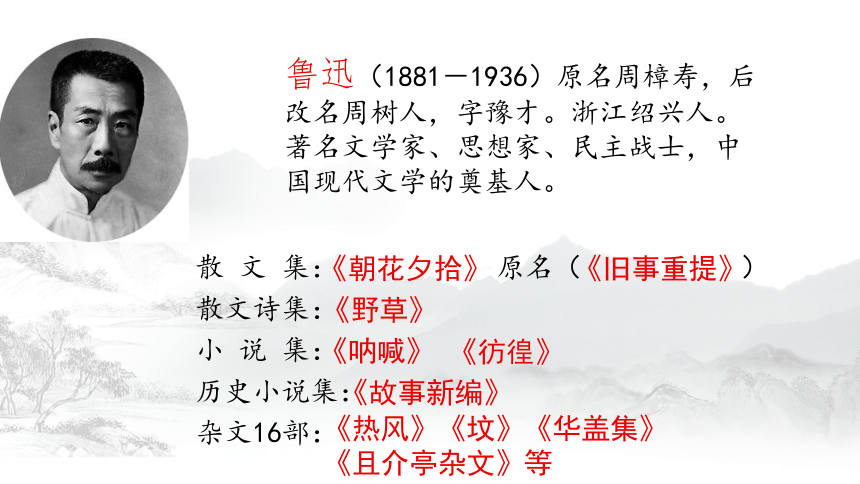

鲁迅(1881-1936)原名周樟寿,后改名周树人,字豫才。浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,中国现代文学的奠基人。

散 文 集: 原名( )

散文诗集:

小 说 集:

历史小说集:

杂文16部:

《朝花夕拾》

《旧事重提》

《野草》

《呐喊》

《彷徨》

《故事新编》

《热风》《坟》《华盖集》《且介亭杂文》等

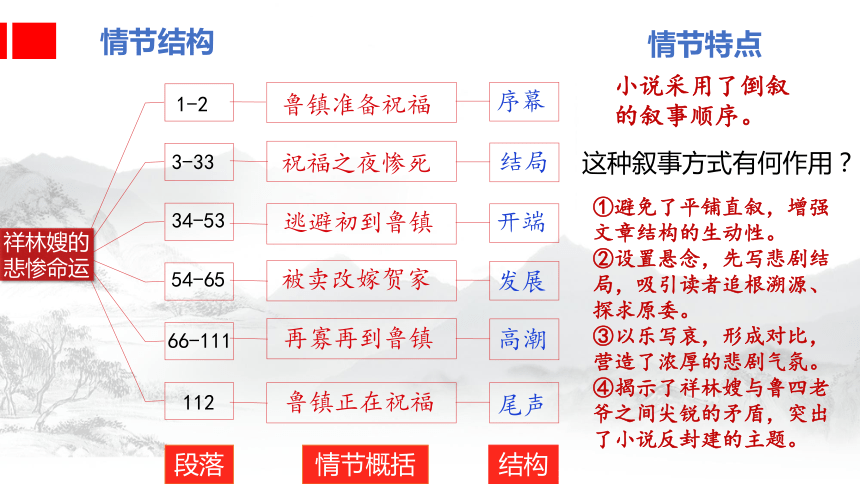

情节结构

祥林嫂的

悲惨命运

1-2

3-33

34-53

54-65

66-111

112

鲁镇准备祝福

祝福之夜惨死

逃避初到鲁镇

被卖改嫁贺家

再寡再到鲁镇

鲁镇正在祝福

序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声

段落

情节概括

结构

小说采用了倒叙的叙事顺序。

情节特点

这种叙事方式有何作用?

①避免了平铺直叙,增强文章结构的生动性。

②设置悬念,先写悲剧结

局,吸引读者追根溯源、探求原委。

③以乐写哀,形成对比,营造了浓厚的悲剧气氛。④揭示了祥林嫂与鲁四老爷之间尖锐的矛盾,突出了小说反封建的主题。

案发

旧历年底,“祝福”时节,在鲁镇发现了一具中年女尸,死因未明。某某中学高一某班全体同学接到上级任命组成刑侦专案组,对这一事件进行立案侦查。

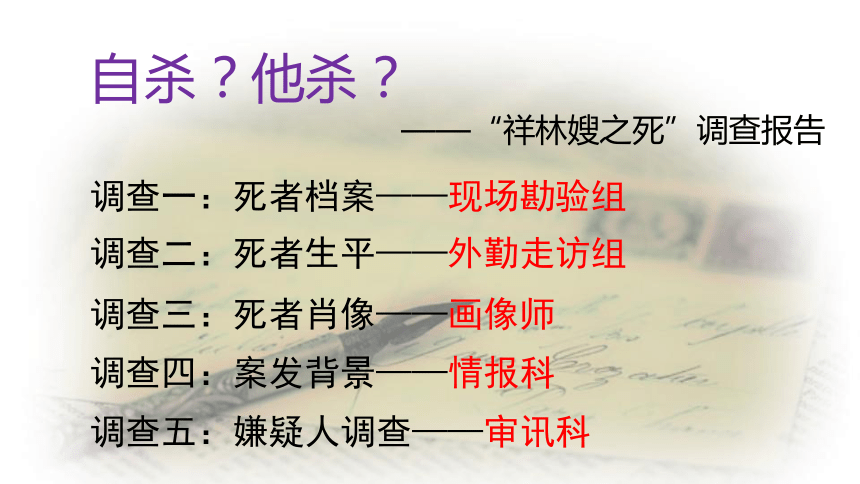

自杀?他杀?

——“祥林嫂之死”调查报告

调查一:死者档案——现场勘验组

调查二:死者生平——外勤走访组

调查三:死者肖像——画像师

调查四:案发背景——情报科

调查五:嫌疑人调查——审讯科

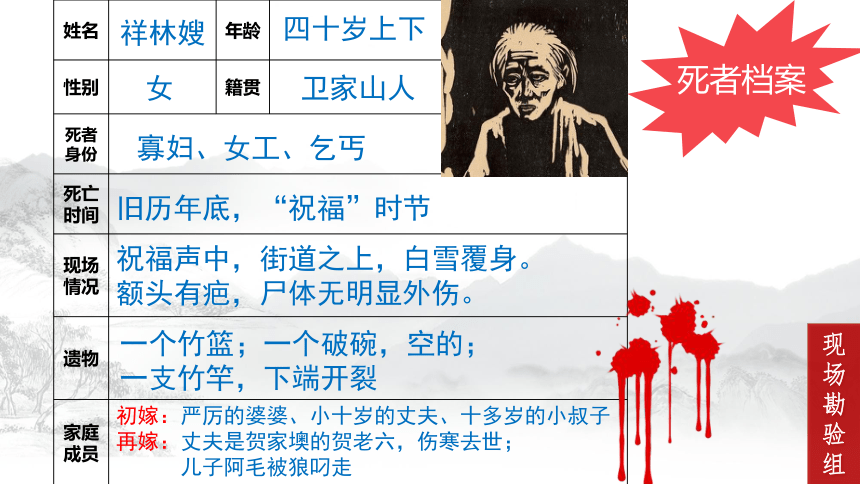

姓名 年龄

性别 籍贯 死者身份 死亡时间 现场情况 遗物 家庭成员 祥林嫂

四十岁上下

旧历年底,“祝福”时节

女

卫家山人

初嫁:严厉的婆婆、小十岁的丈夫、十多岁的小叔子

再嫁:丈夫是贺家墺的贺老六,伤寒去世;

儿子阿毛被狼叼走

一个竹篮;一个破碗,空的;一支竹竿,下端开裂

祝福声中,街道之上,白雪覆身。

额头有疤,尸体无明显外伤。

死者档案

寡妇、女工、乞丐

现场勘验组

自杀?他杀?

——“祥林嫂之死”调查报告

调查一:死者档案——现场勘验组

调查二:死者生平——外勤走访组

调查三:死者肖像——画像师

调查四:案发背景——情报科

调查五:嫌疑人调查——审讯科

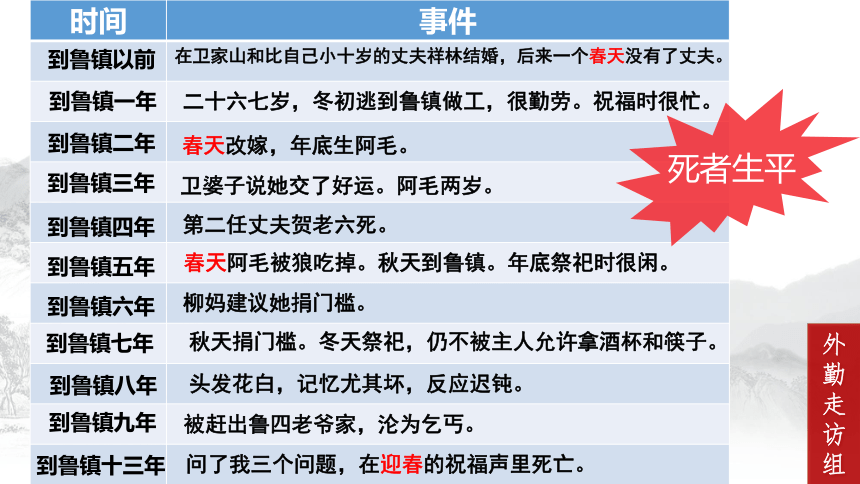

时间 事件

到鲁镇以前

到鲁镇十三年

到鲁镇一年

到鲁镇二年

到鲁镇三年

到鲁镇四年

到鲁镇五年

到鲁镇六年

到鲁镇七年

到鲁镇八年

到鲁镇九年

在卫家山和比自己小十岁的丈夫祥林结婚,后来一个春天没有了丈夫。

二十六七岁,冬初逃到鲁镇做工,很勤劳。祝福时很忙。

春天改嫁,年底生阿毛。

卫婆子说她交了好运。阿毛两岁。

第二任丈夫贺老六死。

春天阿毛被狼吃掉。秋天到鲁镇。年底祭祀时很闲。

柳妈建议她捐门槛。

秋天捐门槛。冬天祭祀,仍不被主人允许拿酒杯和筷子。

头发花白,记忆尤其坏,反应迟钝。

被赶出鲁四老爷家,沦为乞丐。

问了我三个问题,在迎春的祝福声里死亡。

死者生平

外勤走访组

自杀?他杀?

——“祥林嫂之死”调查报告

调查一:死者档案——现场勘验组

调查二:死者生平——外勤走访组

调查三:死者肖像——画像师

调查四:案发背景——情报科

调查五:嫌疑人调查——审讯科

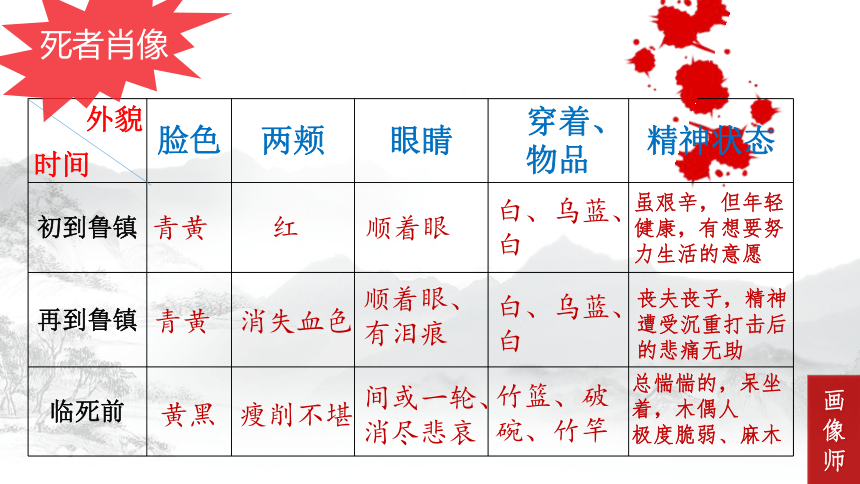

脸色 两颊 眼睛 穿着、物品 精神状态

初到鲁镇

再到鲁镇

临死前

青黄

红

顺着眼

白、乌蓝、

白

虽艰辛,但年轻健康,有想要努力生活的意愿

青黄

消失血色

顺着眼、有泪痕

白、乌蓝、白

丧夫丧子,精神遭受沉重打击后的悲痛无助

黄黑

瘦削不堪

间或一轮、消尽悲哀

竹篮、破碗、竹竿

总惴惴的,呆坐着,木偶人

极度脆弱、麻木

时间

外貌

死者肖像

画像师

死者肖像

鲁迅先生说:“要极俭省地画出一个人的特点,最好是画出他的眼睛。”那么,你注意到鲁迅先生对祥林嫂眼睛的描写了吗?这些描写各体现了祥林嫂怎样的形象特征呢?

细节刻画

画像师

死者肖像

画像师

找眼睛 论特点

初到鲁镇

再到鲁镇

讲阿毛故事

捐门槛

不让祝福

行乞

问有无魂灵

死者肖像

顺着眼

顺着眼、带着泪痕

直着眼

分外有神

失神、窈陷

眼珠间或一轮

忽然发光

安分

受打击、内心痛苦

精神有些麻木

又有希望

再受打击

麻木

一丝希望

她是旧中国农村劳动妇女的典型。她勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会不能掌握自己的命运,是一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的小人物,最终被旧社会所吞噬。

祥林嫂的形象:

画像师

自杀?他杀?

——“祥林嫂之死”调查报告

调查一:死者档案——现场勘验组

调查二:死者生平——外勤走访组

调查三:死者肖像——画像师

调查四:案发背景——情报科

调查五:嫌疑人调查——审讯科

情报科

社会环境——

鲁四老爷

准备“福礼”的基本上是女人,她们“胳膊都在水里浸得通红”,但是“拜的却只限于男人”,这是社会环境描写,为祥林嫂悲惨命运埋下了伏笔。“年年如此,家家如此”,也是社会环境描写,显示了辛亥革命以后中国农村的落后状况:阶级关系、风俗习惯、人们的思想意识没有变化,封建势力和封建迷信思想仍然统治着中国的农村。

作者通过这些环境描写,不仅烘托了人物,而且还揭示了祥林嫂悲剧的社会根源,预示了祥林嫂悲剧的必然性。

第一次祝福(1-2段)

三次祝福

情报科

社会环境——三次祝福

鲁四老爷

第二次祝福(36段)

第二次是对鲁四老爷家祝福的描写。祝福本身就是旧社会中一项极具封建迷信色彩的民俗活动,祥林嫂这个悲剧人物的悲剧性的命运也在这项活动中得以最充分的展示。初到鲁四老爷家的祥林嫂还能“享有”预备福礼的辛劳,可到了后来,就连这点辛劳的权力也都失去了。特定的环境描写,不仅推动了情节的发展,同时也增强了人物形象的真实性与感染力。而且还清楚地告诉我们,是谁害死了祥林嫂。

情报科

社会环境——三次祝福

鲁四老爷

第三次祝福(112段)

作者由近及远,从视觉和听觉的角度写出了五更将近时候祝福的场景,在结构上和开头照应,更重要的是,这些描写具有象征意义,这是一张密不透风的封建礼教的大网,是残害祥林嫂的罪魁祸首。“我”“懒散而且舒适,从白天以至初夜的疑虑,全给祝福的空气一扫而空了”是愤激的反语,表现了作者对吃人的封建礼教的愤懑之情。最后用“天地圣众……豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”与祥林嫂在祝福声中寂然死去形成鲜明对比,深化了小说的主题,揭露了封建礼教的吃人本质。

情报科

自然环境——

第一场飞雪(2段)

第一处出现于序幕,“阴暗”“竟”“乱成”等词语,很好地营造了一种悲凄的氛围,为祥林嫂悲惨的死做了环境的烘托和气氛的渲染。

四场飞雪

情报科

自然环境——四场飞雪

第二场飞雪(32段)

第二处在结局处,祥林嫂已百无聊赖地死去。以静写动的手法来自己孤寂的心情。这时着色,表面写雪的有声,实写世人的冷漠,还表现了“我”的无奈和愤懑。

情报科

自然环境——四场飞雪

第三场飞雪(88段)

第三处写雪,是柳妈劝祥林嫂捐门槛时。一方面过去的短暂美好与现实的冷酷形成强烈对比,另一方面暗示柳妈的言语将对祥林嫂造成严重的精神打击,起到暗示情节和人物命运走向的作用。

情报科

自然环境——四场飞雪

第四场飞雪(112段)

第四处写雪,在小说的结尾处。这里借雪的猖狂讽刺了封建势力暂时的得意,更为含蓄地展示出了下层劳动人民无法抗拒的雪一样的命运,深化悲剧主题。

1911 年的辛亥革命推翻了清王朝的封建统治,但由于革命的不彻底性,反帝反封建的民主革命任务并未完全实现,整个中国仍处于帝国主义和封建制度的残酷压迫和统治下,几千年的封建思想和封建礼教仍然严重地束缚着广大农民,尤其是妇女。她们受尽了剥削和压迫,承受着肉体上和精神上的双重压迫,封建的“政权、族权、神权、夫权”严重束缚着她们的身心。

总结背景

情报科

自杀?他杀?

——“祥林嫂之死”调查报告

调查一:死者档案——现场勘验组

调查二:死者生平——外勤走访组

调查三:死者肖像——画像师

调查四:案发背景——情报科

调查五:嫌疑人调查——审讯科

审讯科

嫌疑人——鲁四老爷

鲁四老爷

1 是一个讲理学的老监生……说我“胖了”之后即大骂其新党……他所骂的还是康有为。

2 朱拓的大“壽”字、一边的对联“品节详明德兴坚定”已经脱落,一边的还在“事理通达心气和平”

2 ……只见一堆似乎未必完全的《康熙字典》,一部《近思录集注》和一部《四书衬》。

20 “不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”

49 “可恶!”四叔说。

守旧落后

迂腐保守

假学究

冷酷自私

审讯科

嫌疑人——鲁四老爷

鲁四老爷

71当她初到的时候,四叔虽然照例皱过眉,但鉴于向来雇用女工之难,也就并不大反对,只是暗暗地告诫四婶说,这种人虽然似乎很可怜,但是败坏风俗的,用她帮忙还可以,祭祀时候可用不着她沾手,一切饭莱,只好自已做,否则,不干不净,祖宗是不吃的。

虚伪迂腐

是鲁镇封建地主阶级的代表人物,掌管着鲁镇的祭祀事宜,政治上迂腐、保守,思想上守旧、反动,为人自私、冷酷

审讯科

嫌疑人——鲁四婶

73 “祥林嫂,你放着罢!我来摆。”四婶慌忙的说。

75 “祥林嫂,你放着罢!我来拿。”四婶又慌忙的说。

103 “你放着罢,祥林嫂!”四婶慌忙大声说。

110 “祥林嫂怎么这样了?倒不如那时不留她。”

鲁四婶

假仁慈、虚伪

冷酷无情、利用封建礼教践踏祥林嫂的尊严。

审讯科

嫌疑人——柳妈

柳妈

(1)然而柳妈是善女人,吃素,不杀生的,只肯洗器皿。祥林嫂除烧火之外,没有别的事,却闲着了,坐着只看柳妈洗器皿。

(2)“祥林嫂,你又来了。”柳妈不耐烦的看着她的脸,说:“我问你:你额角上的伤疤,不就是那时撞坏的么?”

(3)柳妈的打皱的脸也笑起来,使她蹙缩得像一个核桃;干枯的小眼睛一看祥林嫂的额角,又钉住她的眼。

虽是吃斋念佛的“善女人”,却对祥林嫂满怀恶意。戳祥林嫂“改嫁” “不贞洁”的痛处,让祥林嫂难堪。

虚假伪善

奚落嘲讽

受压迫

审讯科

嫌疑人——柳妈

柳妈

(4)“祥林嫂,你实在不合算。”柳妈诡秘的说,“再一强,或者索性撞一个死,就好了。现在呢,你和你的第二个男人过活不到两年,倒落了一件大罪名。你想,你将来到阴司去,那两个死鬼的男人还要争,你给了谁好呢?阎罗大王只好把你锯开来,分给他们。我想,这真是……”

“我想,你不如及早抵当。你到土地庙里去捐一条门槛,当作你的替身,给千人踏,万人跨,赎了这一世的罪名,免得死了去受苦。”

同是愚昧的底层百姓,却成为赏玩别人痛苦的看客,受封建思想毒害严重,缺乏同情心,将祥林嫂推向深渊。

受封建礼教和迷信思想毒害

审讯科

嫌疑人——看客听客

看客听客

79 这故事倒颇有效,男人听到这里,往往敛起笑容,没趣的走了开去;女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,还要陪出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这一段悲惨的故事。直到她说到呜咽,她们也就一齐流下那停在眼角上的眼泪,叹息一番,满足的去了,一面还纷纷的评论着。

80 她就只是反复的向人说她悲惨的故事,常常引住了三五个人来听她。但不久,大家也都听得纯熟了,便是最慈悲的念佛的老太太们,眼里也再不见有一点泪的痕迹。后来全镇的人们几乎都能背诵她的话,一听到就烦厌得头痛。

空虚无聊,愚昧冷漠,麻木不仁的群众,

在他人的痛苦遭遇中寻求自我生活满足。

审讯科

嫌疑人——“我”

“我”

1 但我知道,这并非借题在骂我:因为他所骂的还是康有为。但是,谈话是总不投机的了,于是不多久,我便一个人剩在书房里。

2 我回到四叔的书房里时,瓦楞上已经雪白,房里也映得较光明……我又无聊赖的到窗下的案头去一翻,只见一堆似乎未必完全的《康熙字典》,一部《近思录集注》和一部《四书衬》。无论如何,我明天决计要走了。

有启蒙(进步)思想的知识分子

审讯科

嫌疑人——“我”

“我”

10 我很悚然,一见她的眼钉着我的,背上也就遭了芒刺一般,比在学校里遇到不及豫防的临时考,教师又偏是站在身旁的时候,惶急得多了。对于魂灵的有无,我自己是向来毫不介意的;但在此刻,怎样回答她好呢?……为她起见,不如说有罢。

11 “也许有罢,——我想。”我于是吞吞吐吐的说。 ……

13 “啊!地狱?”我很吃惊,只得支梧着,“地狱?——论理,就该也有。——然而也未必,……谁来管这等事……。”

15 ……这时我已知道自己也还是完全一个愚人,什么踌蹰,什么计画,都挡不住三句问,我即刻胆怯起来了,便想全翻过先前的话来,“那是,……实在,我说不清……。其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。”

同情祥林嫂的遭遇,但软弱、逃避

审讯科

嫌疑人——“我”

“我”

不敢担当也无力担当,自我安慰排解

16 我乘她不再紧接的问,迈开步便走,匆匆的逃回四叔的家中,心里很觉得不安逸。自己想,我这答话怕于她有些危险。她大约因为在别人的祝福时候,感到自身的寂寞了,然而会不会含有别的什么意思的呢?——或者是有了什么豫感了?倘有别的意思,又因此发生别的事,则我的答话委实该负若干的责任……。

18 但是我总觉得不安,过了一夜,也仍然时时记忆起来,仿佛怀着什么不祥的豫感,在阴沉的雪天里,在无聊的书房里,这不安愈加强烈了。

补充

故事以“我”角度讲述,有何意义?

“我”

壹

贰

叁

第一人称更真实

“我”是故事的见证者,通过“我”的所见所闻来组织文字展开情节,增强了故事的真实性;

情节展现更客观

相比于直接参与祥林嫂悲剧的人,我又作为旁观者,可以冷静客观地去看待鲁镇群像和祥林嫂的悲剧;

主题表达更深刻

“我”代表了“新”,“我”与鲁镇的关系正如“新”与“旧”的对立,却又无力改变现状,使主题更加深刻。

凶手是婆婆,是鲁四老爷,是柳妈,是鲁镇的人……

她被迫改嫁是族权的唆使;她的再嫁被认为“败坏风俗”是夫权的影响;而她这到“阴司”还洗不掉的“耻辱”是神权的控制;鲁四老爷对她的迫害与侮辱,依靠的又是封建政权。

所以害死祥林嫂的根源是封建礼教和吃人的宗法制度。

结案报告

审讯科

自杀?他杀?

电影《祝福》有这样一个情节:祥林嫂捐了门槛,仍然被禁止参与祭祀活动,于是拿起菜刀,跑到土地庙怒砍门槛。你觉得增添这个情节妥当吗?说一说你的看法。

课外拓展

祝福

鲁迅

一

语言建构与运用

揣摩小说的情节和语言,注意语言运用的技巧。

二

思维发展与提升

感知文学语言的魅力,从细节读出人物形象、心理。(重点)

三

审美鉴赏与创造

分析人物形象,掌握环境描写的作用,讨论小说主题。(重点)

四

文化传承与理解

分析造成祥林嫂悲剧的社会原因,认识到封建思想和封建礼教对人的束缚和戕害。(难点)

学习目标

鲁迅(1881-1936)原名周樟寿,后改名周树人,字豫才。浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,中国现代文学的奠基人。

散 文 集: 原名( )

散文诗集:

小 说 集:

历史小说集:

杂文16部:

《朝花夕拾》

《旧事重提》

《野草》

《呐喊》

《彷徨》

《故事新编》

《热风》《坟》《华盖集》《且介亭杂文》等

情节结构

祥林嫂的

悲惨命运

1-2

3-33

34-53

54-65

66-111

112

鲁镇准备祝福

祝福之夜惨死

逃避初到鲁镇

被卖改嫁贺家

再寡再到鲁镇

鲁镇正在祝福

序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声

段落

情节概括

结构

小说采用了倒叙的叙事顺序。

情节特点

这种叙事方式有何作用?

①避免了平铺直叙,增强文章结构的生动性。

②设置悬念,先写悲剧结

局,吸引读者追根溯源、探求原委。

③以乐写哀,形成对比,营造了浓厚的悲剧气氛。④揭示了祥林嫂与鲁四老爷之间尖锐的矛盾,突出了小说反封建的主题。

案发

旧历年底,“祝福”时节,在鲁镇发现了一具中年女尸,死因未明。某某中学高一某班全体同学接到上级任命组成刑侦专案组,对这一事件进行立案侦查。

自杀?他杀?

——“祥林嫂之死”调查报告

调查一:死者档案——现场勘验组

调查二:死者生平——外勤走访组

调查三:死者肖像——画像师

调查四:案发背景——情报科

调查五:嫌疑人调查——审讯科

姓名 年龄

性别 籍贯 死者身份 死亡时间 现场情况 遗物 家庭成员 祥林嫂

四十岁上下

旧历年底,“祝福”时节

女

卫家山人

初嫁:严厉的婆婆、小十岁的丈夫、十多岁的小叔子

再嫁:丈夫是贺家墺的贺老六,伤寒去世;

儿子阿毛被狼叼走

一个竹篮;一个破碗,空的;一支竹竿,下端开裂

祝福声中,街道之上,白雪覆身。

额头有疤,尸体无明显外伤。

死者档案

寡妇、女工、乞丐

现场勘验组

自杀?他杀?

——“祥林嫂之死”调查报告

调查一:死者档案——现场勘验组

调查二:死者生平——外勤走访组

调查三:死者肖像——画像师

调查四:案发背景——情报科

调查五:嫌疑人调查——审讯科

时间 事件

到鲁镇以前

到鲁镇十三年

到鲁镇一年

到鲁镇二年

到鲁镇三年

到鲁镇四年

到鲁镇五年

到鲁镇六年

到鲁镇七年

到鲁镇八年

到鲁镇九年

在卫家山和比自己小十岁的丈夫祥林结婚,后来一个春天没有了丈夫。

二十六七岁,冬初逃到鲁镇做工,很勤劳。祝福时很忙。

春天改嫁,年底生阿毛。

卫婆子说她交了好运。阿毛两岁。

第二任丈夫贺老六死。

春天阿毛被狼吃掉。秋天到鲁镇。年底祭祀时很闲。

柳妈建议她捐门槛。

秋天捐门槛。冬天祭祀,仍不被主人允许拿酒杯和筷子。

头发花白,记忆尤其坏,反应迟钝。

被赶出鲁四老爷家,沦为乞丐。

问了我三个问题,在迎春的祝福声里死亡。

死者生平

外勤走访组

自杀?他杀?

——“祥林嫂之死”调查报告

调查一:死者档案——现场勘验组

调查二:死者生平——外勤走访组

调查三:死者肖像——画像师

调查四:案发背景——情报科

调查五:嫌疑人调查——审讯科

脸色 两颊 眼睛 穿着、物品 精神状态

初到鲁镇

再到鲁镇

临死前

青黄

红

顺着眼

白、乌蓝、

白

虽艰辛,但年轻健康,有想要努力生活的意愿

青黄

消失血色

顺着眼、有泪痕

白、乌蓝、白

丧夫丧子,精神遭受沉重打击后的悲痛无助

黄黑

瘦削不堪

间或一轮、消尽悲哀

竹篮、破碗、竹竿

总惴惴的,呆坐着,木偶人

极度脆弱、麻木

时间

外貌

死者肖像

画像师

死者肖像

鲁迅先生说:“要极俭省地画出一个人的特点,最好是画出他的眼睛。”那么,你注意到鲁迅先生对祥林嫂眼睛的描写了吗?这些描写各体现了祥林嫂怎样的形象特征呢?

细节刻画

画像师

死者肖像

画像师

找眼睛 论特点

初到鲁镇

再到鲁镇

讲阿毛故事

捐门槛

不让祝福

行乞

问有无魂灵

死者肖像

顺着眼

顺着眼、带着泪痕

直着眼

分外有神

失神、窈陷

眼珠间或一轮

忽然发光

安分

受打击、内心痛苦

精神有些麻木

又有希望

再受打击

麻木

一丝希望

她是旧中国农村劳动妇女的典型。她勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会不能掌握自己的命运,是一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的小人物,最终被旧社会所吞噬。

祥林嫂的形象:

画像师

自杀?他杀?

——“祥林嫂之死”调查报告

调查一:死者档案——现场勘验组

调查二:死者生平——外勤走访组

调查三:死者肖像——画像师

调查四:案发背景——情报科

调查五:嫌疑人调查——审讯科

情报科

社会环境——

鲁四老爷

准备“福礼”的基本上是女人,她们“胳膊都在水里浸得通红”,但是“拜的却只限于男人”,这是社会环境描写,为祥林嫂悲惨命运埋下了伏笔。“年年如此,家家如此”,也是社会环境描写,显示了辛亥革命以后中国农村的落后状况:阶级关系、风俗习惯、人们的思想意识没有变化,封建势力和封建迷信思想仍然统治着中国的农村。

作者通过这些环境描写,不仅烘托了人物,而且还揭示了祥林嫂悲剧的社会根源,预示了祥林嫂悲剧的必然性。

第一次祝福(1-2段)

三次祝福

情报科

社会环境——三次祝福

鲁四老爷

第二次祝福(36段)

第二次是对鲁四老爷家祝福的描写。祝福本身就是旧社会中一项极具封建迷信色彩的民俗活动,祥林嫂这个悲剧人物的悲剧性的命运也在这项活动中得以最充分的展示。初到鲁四老爷家的祥林嫂还能“享有”预备福礼的辛劳,可到了后来,就连这点辛劳的权力也都失去了。特定的环境描写,不仅推动了情节的发展,同时也增强了人物形象的真实性与感染力。而且还清楚地告诉我们,是谁害死了祥林嫂。

情报科

社会环境——三次祝福

鲁四老爷

第三次祝福(112段)

作者由近及远,从视觉和听觉的角度写出了五更将近时候祝福的场景,在结构上和开头照应,更重要的是,这些描写具有象征意义,这是一张密不透风的封建礼教的大网,是残害祥林嫂的罪魁祸首。“我”“懒散而且舒适,从白天以至初夜的疑虑,全给祝福的空气一扫而空了”是愤激的反语,表现了作者对吃人的封建礼教的愤懑之情。最后用“天地圣众……豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”与祥林嫂在祝福声中寂然死去形成鲜明对比,深化了小说的主题,揭露了封建礼教的吃人本质。

情报科

自然环境——

第一场飞雪(2段)

第一处出现于序幕,“阴暗”“竟”“乱成”等词语,很好地营造了一种悲凄的氛围,为祥林嫂悲惨的死做了环境的烘托和气氛的渲染。

四场飞雪

情报科

自然环境——四场飞雪

第二场飞雪(32段)

第二处在结局处,祥林嫂已百无聊赖地死去。以静写动的手法来自己孤寂的心情。这时着色,表面写雪的有声,实写世人的冷漠,还表现了“我”的无奈和愤懑。

情报科

自然环境——四场飞雪

第三场飞雪(88段)

第三处写雪,是柳妈劝祥林嫂捐门槛时。一方面过去的短暂美好与现实的冷酷形成强烈对比,另一方面暗示柳妈的言语将对祥林嫂造成严重的精神打击,起到暗示情节和人物命运走向的作用。

情报科

自然环境——四场飞雪

第四场飞雪(112段)

第四处写雪,在小说的结尾处。这里借雪的猖狂讽刺了封建势力暂时的得意,更为含蓄地展示出了下层劳动人民无法抗拒的雪一样的命运,深化悲剧主题。

1911 年的辛亥革命推翻了清王朝的封建统治,但由于革命的不彻底性,反帝反封建的民主革命任务并未完全实现,整个中国仍处于帝国主义和封建制度的残酷压迫和统治下,几千年的封建思想和封建礼教仍然严重地束缚着广大农民,尤其是妇女。她们受尽了剥削和压迫,承受着肉体上和精神上的双重压迫,封建的“政权、族权、神权、夫权”严重束缚着她们的身心。

总结背景

情报科

自杀?他杀?

——“祥林嫂之死”调查报告

调查一:死者档案——现场勘验组

调查二:死者生平——外勤走访组

调查三:死者肖像——画像师

调查四:案发背景——情报科

调查五:嫌疑人调查——审讯科

审讯科

嫌疑人——鲁四老爷

鲁四老爷

1 是一个讲理学的老监生……说我“胖了”之后即大骂其新党……他所骂的还是康有为。

2 朱拓的大“壽”字、一边的对联“品节详明德兴坚定”已经脱落,一边的还在“事理通达心气和平”

2 ……只见一堆似乎未必完全的《康熙字典》,一部《近思录集注》和一部《四书衬》。

20 “不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”

49 “可恶!”四叔说。

守旧落后

迂腐保守

假学究

冷酷自私

审讯科

嫌疑人——鲁四老爷

鲁四老爷

71当她初到的时候,四叔虽然照例皱过眉,但鉴于向来雇用女工之难,也就并不大反对,只是暗暗地告诫四婶说,这种人虽然似乎很可怜,但是败坏风俗的,用她帮忙还可以,祭祀时候可用不着她沾手,一切饭莱,只好自已做,否则,不干不净,祖宗是不吃的。

虚伪迂腐

是鲁镇封建地主阶级的代表人物,掌管着鲁镇的祭祀事宜,政治上迂腐、保守,思想上守旧、反动,为人自私、冷酷

审讯科

嫌疑人——鲁四婶

73 “祥林嫂,你放着罢!我来摆。”四婶慌忙的说。

75 “祥林嫂,你放着罢!我来拿。”四婶又慌忙的说。

103 “你放着罢,祥林嫂!”四婶慌忙大声说。

110 “祥林嫂怎么这样了?倒不如那时不留她。”

鲁四婶

假仁慈、虚伪

冷酷无情、利用封建礼教践踏祥林嫂的尊严。

审讯科

嫌疑人——柳妈

柳妈

(1)然而柳妈是善女人,吃素,不杀生的,只肯洗器皿。祥林嫂除烧火之外,没有别的事,却闲着了,坐着只看柳妈洗器皿。

(2)“祥林嫂,你又来了。”柳妈不耐烦的看着她的脸,说:“我问你:你额角上的伤疤,不就是那时撞坏的么?”

(3)柳妈的打皱的脸也笑起来,使她蹙缩得像一个核桃;干枯的小眼睛一看祥林嫂的额角,又钉住她的眼。

虽是吃斋念佛的“善女人”,却对祥林嫂满怀恶意。戳祥林嫂“改嫁” “不贞洁”的痛处,让祥林嫂难堪。

虚假伪善

奚落嘲讽

受压迫

审讯科

嫌疑人——柳妈

柳妈

(4)“祥林嫂,你实在不合算。”柳妈诡秘的说,“再一强,或者索性撞一个死,就好了。现在呢,你和你的第二个男人过活不到两年,倒落了一件大罪名。你想,你将来到阴司去,那两个死鬼的男人还要争,你给了谁好呢?阎罗大王只好把你锯开来,分给他们。我想,这真是……”

“我想,你不如及早抵当。你到土地庙里去捐一条门槛,当作你的替身,给千人踏,万人跨,赎了这一世的罪名,免得死了去受苦。”

同是愚昧的底层百姓,却成为赏玩别人痛苦的看客,受封建思想毒害严重,缺乏同情心,将祥林嫂推向深渊。

受封建礼教和迷信思想毒害

审讯科

嫌疑人——看客听客

看客听客

79 这故事倒颇有效,男人听到这里,往往敛起笑容,没趣的走了开去;女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,还要陪出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这一段悲惨的故事。直到她说到呜咽,她们也就一齐流下那停在眼角上的眼泪,叹息一番,满足的去了,一面还纷纷的评论着。

80 她就只是反复的向人说她悲惨的故事,常常引住了三五个人来听她。但不久,大家也都听得纯熟了,便是最慈悲的念佛的老太太们,眼里也再不见有一点泪的痕迹。后来全镇的人们几乎都能背诵她的话,一听到就烦厌得头痛。

空虚无聊,愚昧冷漠,麻木不仁的群众,

在他人的痛苦遭遇中寻求自我生活满足。

审讯科

嫌疑人——“我”

“我”

1 但我知道,这并非借题在骂我:因为他所骂的还是康有为。但是,谈话是总不投机的了,于是不多久,我便一个人剩在书房里。

2 我回到四叔的书房里时,瓦楞上已经雪白,房里也映得较光明……我又无聊赖的到窗下的案头去一翻,只见一堆似乎未必完全的《康熙字典》,一部《近思录集注》和一部《四书衬》。无论如何,我明天决计要走了。

有启蒙(进步)思想的知识分子

审讯科

嫌疑人——“我”

“我”

10 我很悚然,一见她的眼钉着我的,背上也就遭了芒刺一般,比在学校里遇到不及豫防的临时考,教师又偏是站在身旁的时候,惶急得多了。对于魂灵的有无,我自己是向来毫不介意的;但在此刻,怎样回答她好呢?……为她起见,不如说有罢。

11 “也许有罢,——我想。”我于是吞吞吐吐的说。 ……

13 “啊!地狱?”我很吃惊,只得支梧着,“地狱?——论理,就该也有。——然而也未必,……谁来管这等事……。”

15 ……这时我已知道自己也还是完全一个愚人,什么踌蹰,什么计画,都挡不住三句问,我即刻胆怯起来了,便想全翻过先前的话来,“那是,……实在,我说不清……。其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。”

同情祥林嫂的遭遇,但软弱、逃避

审讯科

嫌疑人——“我”

“我”

不敢担当也无力担当,自我安慰排解

16 我乘她不再紧接的问,迈开步便走,匆匆的逃回四叔的家中,心里很觉得不安逸。自己想,我这答话怕于她有些危险。她大约因为在别人的祝福时候,感到自身的寂寞了,然而会不会含有别的什么意思的呢?——或者是有了什么豫感了?倘有别的意思,又因此发生别的事,则我的答话委实该负若干的责任……。

18 但是我总觉得不安,过了一夜,也仍然时时记忆起来,仿佛怀着什么不祥的豫感,在阴沉的雪天里,在无聊的书房里,这不安愈加强烈了。

补充

故事以“我”角度讲述,有何意义?

“我”

壹

贰

叁

第一人称更真实

“我”是故事的见证者,通过“我”的所见所闻来组织文字展开情节,增强了故事的真实性;

情节展现更客观

相比于直接参与祥林嫂悲剧的人,我又作为旁观者,可以冷静客观地去看待鲁镇群像和祥林嫂的悲剧;

主题表达更深刻

“我”代表了“新”,“我”与鲁镇的关系正如“新”与“旧”的对立,却又无力改变现状,使主题更加深刻。

凶手是婆婆,是鲁四老爷,是柳妈,是鲁镇的人……

她被迫改嫁是族权的唆使;她的再嫁被认为“败坏风俗”是夫权的影响;而她这到“阴司”还洗不掉的“耻辱”是神权的控制;鲁四老爷对她的迫害与侮辱,依靠的又是封建政权。

所以害死祥林嫂的根源是封建礼教和吃人的宗法制度。

结案报告

审讯科

自杀?他杀?

电影《祝福》有这样一个情节:祥林嫂捐了门槛,仍然被禁止参与祭祀活动,于是拿起菜刀,跑到土地庙怒砍门槛。你觉得增添这个情节妥当吗?说一说你的看法。

课外拓展

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])