2024年中考语文一轮复习+说明文9:段落归正、删除、调换(1)-【精研】说明文阅读技巧 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024年中考语文一轮复习+说明文9:段落归正、删除、调换(1)-【精研】说明文阅读技巧 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-06 08:21:25 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

说明文阅读技巧

教师说课 | 公开课 | 信息化教学 | 示范课 | 教育培训

主讲老师:

2023-2024

说明文阅读技巧之

说明文归正、删除、调换(1)

目录

01

例题先行

结合例题明确出题形式初步感知

03

设问方式与重难点

深入挖掘错扣分细节

04

强化训练

综合经典题型强化能力

02

技巧讲解

讲解技巧重点与答题思路

01

例题先行

结合例题明确出题形式初步感知

①“清懿堂”位于安徽省黄山市歙县的棠樾村西。始建于清嘉庆年间,专为鲍氏家族中的女性而建,是全国独一无二的女祠。整座祠堂呈坐南朝北布局,与坐北朝南的男祠“敦本堂”相对而建,传达出“阴阳相对,两两相谐”的思想。

②特别值得一提的是祠堂大门的八字墙砖雕,堪称徽州砖雕艺术的精品。

③清懿堂八字墙的雕刻题材十分丰富,整幅砖墙通过象征性的图案装饰,诠释出清懿堂建筑的文化内涵。墙的下部设计为石质的须弥座,上部则为一对呈“八”字分开的砖雕花墙。从墙体的装饰看,墙体的边框采用了锦纹的纹饰,表达出“(1) ”的含义,寓意吉利绵长;上下角则雕刻如意纹,线条优美,空间处理恰当,表达出一种吉祥的寓意,寄托了徽州女性对远离家乡亲人的一种美好祝愿与牵挂;画面的中部采用了一些富含寓意的图案花纹,如“金枝玉叶”,象征女性尊贵身份,它以铜钱和树叶作为两边对称的装饰花纹。“金枝玉叶”的中间刻有一只小牛,低身匍匐于母牛身躯之下,画面诠释了“跪拜母恩”的典故,体现妇女哺育后代的伟大,更是在教化后人“ (2) ”的道理。旁侧的“蝴蝶南瓜图”上刻有翩翩欲飞的蝴蝶,围绕在南瓜的两侧,既展现出女性的柔美,又暗示出“(3) ”的内涵。

④明末清初,徽州本土的新安画派崛起,深深影响了徽州以后的艺术发展,八字墙的画面就受到当时新安画派的影响,这些图案突破了传统的强调对称和变形的技法,使得画面的构图和布局具有很强的艺术性,如同一幅生动传神的传统花鸟画。

⑤徽州人排斥单数、凡事讲求双数的传统观念,他们认为对称代表了均衡,即平静祥和;偶数代表庄严、平衡、和谐的美感。所以特别是在作为宗法制度的载体而存在的祠堂中,这一思想显得尤为重要。

01 例题先行

⑥从另一方面看,虽然对称有着和谐的感觉,但过多的严谨布局往往也会带给人们呆板和单调之感,于是工匠们在这一布局中又追索出适度变化的设计手法。

⑦在清懿堂砖雕中,工匠们适当地在稳定中求变化,在变化中寻求形式的和谐统一。他们将整个画面分解成一个个相对封闭和开放的图案,以封闭的主题图案来展现清懿堂要传达给人们的典故和教化,而利用植物蔓藤作为开放的图案,不仅协调中和画面的单调之感,而且线条曲折蜿蜒,尽显女性柔美的特点。刚硬的直线边框与柔和的曲线、曲面相互结合,造型上形成大小、方圆的对比,雕刻技法上又有深浅、疏密、繁简的变化,成就了这一精美绝伦的砖雕作品。

第①段不宜删除,请说明理由。

01 例题先行

答:该段介绍了清懿堂的地理位置及历史地位,重点突出其专为女性而建的历史价值,后文所介绍的砖雕的雕刻题材与画面构图均与该段相照应,表现出对女性的尊重,以此突出本文的说明中心。

02

技巧讲解

讲解技巧重点与答题思路

02 说明文归正、删除、调换

不管是能不能归正,删除,调换,大部分都是不能的。

结合说明顺序,即改变后不符合人们认知事物的规律。

从这个方向来入手,结合技巧,有节奏地答题,综合说明内容考虑,其实该考点并不难解决。

02

近几年,该考点逐渐替代说明思路走向中考舞台。这样的考察方式更能反映学生对全文说明内容和层次的把握。目前在上海地区是必考题。其他地区以北方地区为例也慢慢出现这样的高频考点。

考点分析

01

1

因题型的指向不同,本篇先为大家讲解归正和删除的答题技巧:

首先思考:一段材料怎么可以问要不要删掉,或者一段材料可以随意放进文中吗?

反推理——即这个内容对文中的大致思路,文章整体,文章完整度等并不影响。那为什么不能删除或必须放回去呢?

推理得出——有一定的作用。在说明文中就很显而易见了,

即——①运用了某种说明方法的事例(常见),②起某种段落作用,对文章的说明内容能起到更有说服力或更具体生动的作用,③说明思路上紧密关联的作用。

所以当我们把这两种题型直接看作:其实考察的是说明方法或段落作用的考点,那便很简单能够解决了。

考点9:段落归正、删除

03

设问方式与重难点

深入挖掘易错扣分细节

设问方式

问该材料(题目一般给一则材料文字)应该放在文章的哪一段

/或直接问能否放在文中某段,并说明理由?

——归正

某段能不能删除?为什么? ——删除

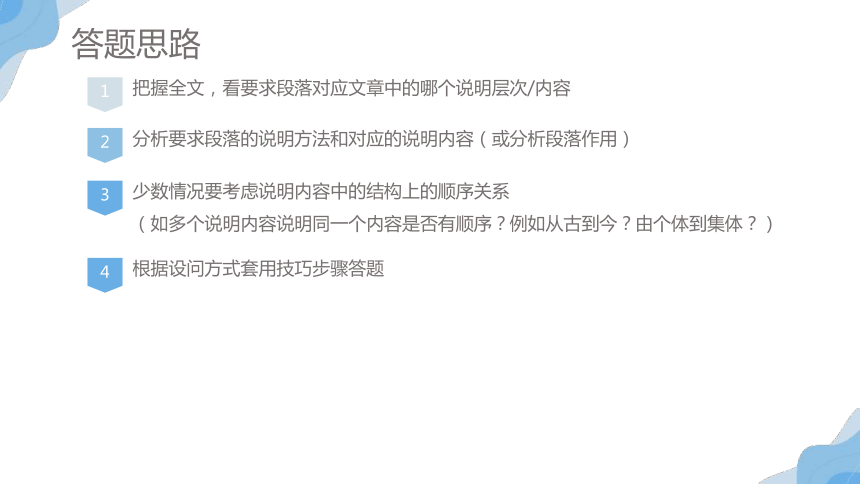

答题思路

1

把握全文,看要求段落对应文章中的哪个说明层次/内容

2

分析要求段落的说明方法和对应的说明内容(或分析段落作用)

3

少数情况要考虑说明内容中的结构上的顺序关系

(如多个说明内容说明同一个内容是否有顺序?例如从古到今?由个体到集体?)

4

根据设问方式套用技巧步骤答题

问:能否删去?或放在哪段?

公式:摆观点+概括内容+分析说明内容+说明效果(+结构关系)

例:不能/放在X段,这一段写了……,用了……说明方法说明了……(该段的说明内容),使得说明更有说服力,所以不能删去/放在这段。(+同时与……例子形成……顺序,符合读者认知事物的规律。)

问:某段不能删去请说明理由。/该材料放在某段请说明理由。

概括内容+分析说明内容+说明效果(+结构关系)

例:这一段写了……,用了……说明方法说明了……(该段的说明内容),使得说明更有说服力,所以不能删去/放在这段。(+同时与……例子形成……顺序,符合读者认知事物的规律。)

注意:如果是在开头和结尾则按段落作用的思路作答,再此不作重复讲解。

答题模板

03 例题套练

①今天,美国之外,全世界只剩下缅甸和利比里亚两国仍在采用旧英制,你看,连英制始作俑者的大英帝国都早在1965年就抛弃它了。

②差不多每个民族或文明都曾有过好长一阵自己搞出来的度量衡,《水浒》英雄好汉,动不动就身高八尺一丈……旧英制,或英帝制(British Imperial System)则由中世纪和远古那些杂乱的度量衡演化成。独立前的美国,作为英国殖民地,自然也就采用了这个制度。而此一英制,不论多么莫名其妙,总还带点人性,或与人体有关。你看,一英尺(foot)是英国某个年代某个国王的脚长(King’s Foot)。这还不算,一英寸差不多相当于大栂指一个关节,一码(三英尺)又是手臂伸长之后指尖到鼻子的长度,法国尺寸也差不多如此。

③公制(metric system)则科学,可是当那位17世纪法国牧师设计的一公尺是从北极到赤道,经过巴黎子午线的距离的千万分之一长度的时候,人们都以为地球是个完美的圆球,而非椭圆。尽管如此,法国在大革命之后还是采用它了。

④现代科学纠正了这个差之毫厘,失之千里的计算。科学上,今天一公尺可不是简简单单的一米,更非三英尺左右,而是,你听,光在几乎三亿,即299,792,458分之一秒所走过的长度。

⑤两百多年前的公制当然不如上面计算的精确,但至少好过英法国王的脚长。比较科学的公制经法国正式采用之后,欧洲各国的政府也都开始接受了。

⑥之后两百年,公制在美国真是寸步难行,但也难说是政府没有尽力而为之。国会1866年即通过立法采用公制,美国

03 例题套练

更是1875年《国际公制条约》原始签署国。那为什么今天美国民间仍在使用旧英制?原因很多,其中之一是在联邦政府决定采用公制的同时,没有彻底禁止制旧英制。

⑦这一拖就是一百多年。政府在国际竞争冲击之下才又大力鼓吹公制。国会通过了1975年《公制换算法》,并设立了“公制换算委员会”来推行“自愿”换算。但民间的反应却是抗拒和嘲笑。因此,当国际公路时速牌改为每小时90公里之后,就立刻引起了公愤,而只好与英制并列。

⑧你可以说这是旧习难改,本来也是,就连首创公制的法国,在日常生活中至今仍然习惯使用旧制,像livre(磅)demi-livre(半磅),中国亦然,“半斤八两”多半不会变成“半公斤五百克”,而在中国台湾,“坪”仍然是主要的面积单位。

⑨因此,在上世纪70年代热闹了一阵子的公制运动,不出几年,就在80年代失势,当初为此而设立的“公制委员会”也悄然解散。

⑩可是公平地来看,今天美国在打的这场公制之战,与其说是美国在对抗公制,不如说是美国人民,至少相当部分,在对抗自己的政府。联邦当局早已知道这场后卫之战已经接近尾声,也在默默作出准备。上世纪末,政府就规定所有公家投标,都必须以公制表示。其实这也是在顺应世界潮流,前往世界各地(缅甸和利比里亚之外)投标的美商,早就都采用公制了。

然而,就算日后不久的将来,美国也公制化了,也还有民间和科学之间用法上的差异。科学上,一米的长度早已被

03 例题套练

确定,即光在(差不多)三亿分之一秒所走过的长度,这不但精确到了极度,而且在计算一米长度的时候已介入了时间因素,好,那一秒又可如何界定?

你以为一秒钟只是一分钟的六十分之一吗?那你听,今天一秒在科学上界定为,从微波激发铯原子,使其振动9,192,631,770次所需的时间!老天!

当然,科学上的定义与我们日常用法无关,就我来说,很简单,一米差不多三英尺。

地球越转越快,真让我怀念从前的好日子。记得吗?一箭之遥,一步之路,一分六十秒,一壶茶的功夫……你看,多美!

如果把下面这段文字放进上文,放在哪两段之间比较合适?请具体阐明理由。

那就不难想象,谁能够强迫美国人不说“36-24-36”(英寸)这标准美女三围身材,而改口说“914-610-914”(毫米)?而如果再把美国棒球各垒之间的90英尺距离,硬改成27米,那简直在亵渎国球神明了。

公式:摆观点+概括内容+分析说明内容+说明效果(+结构关系)

答:放在第⑧⑨段之间。这段文字以举例子的方法说明美国人已习惯于传统的人性化生活化的度量衡文化,无法容忍它被科学的但却毫无生气的公制所取代。与第⑧段所写的各国人们固守旧制的做法自然相承。同时,它也是第⑨段美国公制运动暂告失败的重要原因,二者具有因果关系,所以放在这。

03 例题套练

当容颜成为你的电子身份证

①在旅客穿梭的火车站台上,一位男士眨眼间就被特工锁定;一位女杀手刚现身,特工的手机便发出报警信号,并显现出她的姓名等信息。这是正在热映的《碟中谍4》中的经典镜头,它们向观众生动地展示着人脸识别科技的魅力。实际上,该片在不经意间为人脸识别科技做了一个大广告。

②人脸识别技术应用的过程其实并不神秘。首先对目标进行检测,即判断输入的图像中是否存在人脸。如果是,便检测出人脸器官的位置和形状等信息。然后进行人脸比对,根据面部特征定位的结果,与数据库中的人脸进行对比,从而判断该人脸的身份信息。

③建立人脸图像数据库是人脸识别技术应用的基础工程,数据库信息的完备程度在很大程度上决定了人脸识别技术应用效果。清华大学电子工程系曾承担“人脸识别查询技术”国家攻关课题,为此建有256万张人脸图像的人脸识别数据库,可以达到每秒256万张高速识别,也就是说,一张人脸图像在1秒钟内就可以和256万张人脸一一比对,轻松完成核查。

④实现《碟中谍4》中人脸识别技术的高端应用当然离不开现代移动互联科技,实际上正是两者之间天衣无缝的融合,才达到令人惊叹的神奇效果。影片中的特工实际上佩戴了具有无线摄像功能的隐形眼镜,它可以实时捕获信息并通过蓝牙等近距传输工具发送给手机,手机将捕获的图像或视频通过无线通信上传至云端的搜索引擎,进而利用后台强大的人脸识别系统瞬间完成审查甄别,对目标身份信息做出判断。这并不是什么科幻,现实生活中这一点已经能够做到。

03 例题套练

⑤事实上,人脸识别技术是受许多因素影响的。现有的人脸识别系统在用户比较配合、采集条件比较理想的情况下,可以取得令人满意的结果。但是,在用户不配合、人脸信息采集条件不理想的情况下,现有系统的识别率将陡然下降。光照、姿态、装饰等,对机器识别人脸结果的准确性都有或多或少的影响。目前世界最先进的人脸识别系统也有1%识别误读率。

⑥在推进人脸识别技术在中国的应用过程中,2008年北京奥运会功不可没。奥运会主办方在对开闭幕式入场券进行实名制管理过程中,要求入场券持有者提交个人信息和身份照片,并利用人脸识别技术进行门票实名制身份验证。这实际上是奥运史上首次将人脸识别技术作为人员身份识别的智能化手段引入其安保工作,是人脸识别技术在华发展的里程碑。

⑦在网络技术飞速发展的背景下,信息被窃取事件层出不穷。近期发生的国内最大的程序员社区数据库遭黑客攻击、600余万用户信息泄露事件,再次提醒人们,防范黑客攻击、确保信息安全刻不容缓。在此背景下,知名互联网企业网易近日宣布将推出电子邮箱人脸识别系统,其邮箱用户可以选择在异地登录时要求人脸认证,或者短时间多次输错密码被锁定后进行人脸认证解锁。此举把人脸识别技术一步引入网络信息安全管理领域。

有人认为第⑤段与文章关联不大,可删除。请联系前文谈谈你的理解。

03 例题套练

第⑤段介绍的是人脸识别技术会受到许多因素的影响,目前最先进的人脸识别系统也有百分之一的误读率。

第③④段介绍的是建立人脸图像数据库是人脸识别技术应用的基础工程。这两段介绍的是建立了人脸图像数据库后的便利,第⑤段介绍的是人脸识别技术的不足,是对前两段内容的必要补充。

可以让读者对人脸识别技术了解的更加全面,更加客观。

公式:摆观点+概括内容+分析说明内容+说明效果(+结构关系)

答:不可删除,因为该段主要说明了许多因素影响人脸识别系统准确性,前文介绍了人脸识别技术应用的基础工程(或表述为:人脸图像数据库和现代移动互联科技也可)这是人脸识别系统准确性的前提条件,本段是围绕人脸识别技术,对上文人脸识别系统的进行补充说明或(有利于人们对人脸识别系统的现状的了解),更全面更客观,所以不能删除。

(注意:有顺序关系一定要点明,都要考虑公式动作但不是死板答题)

04

强化训练

综合经典题型强化能力

04 强化训练-1

开启人工智能新纪元

①ChatGPT是由人工智能研究实验室OpenAI在2022年11月30日发布的全新聊天机器人模型,它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话,还能根据前后的聊天内容轻松进行互动,真正像人类一样交流。

②为什么ChatGPT一经发布就火爆得一塌糊涂?

③它拥有超过人类的翻译、语言理解和表达、推理,甚至是编程和创意生成能力,并且有超强的学习意识和学习能力。随着用户使用的更深入和模型的进一步扩大,未来这些能力很可能会更强。其目前的状态犹如金庸小说《天龙八部》中没有开窍的段誉,六脉神创功力会越来越强。

④众所周知,人类有举一反三的特质,但是过去的机器是没有的。过去为了完成一个特定任务,需要将大量样本“喂”给机器进行训练才可以实现。但现在ChatGPT模型可以用很少的样本甚至仅仅表达出我们的任务意图,就可以照葫芦画瓢,并做得非常好。这种类比能力是以往的人工智能所不具备的。不仅如此,情境学习的能力也使它脱颖而出。比如我们可以让模型去类比唐朝诗人李白、杜甫等人的诗句风格,再放上几个相关例子,它们可能就会造出带有这些诗人风格的全新诗句。

⑤极为缜密的逻辑推理能力也为它添彩增色。举例说,如果提问ChatGPT模型一个非常专业的问题,它不仅会给出答案,而且逻辑和推理非常清晰,看上去很有道理。甚至对于一些奥数题目,它可以给出精准的答案和详细的推理过程。代码的超长上下文依赖,以及各种变量和模块的嵌套与组合功能的不经意习得,使得ChatGPT模型拥有了超强的“往

04 强化训练-1

前翻屏”去寻找、归纳和总结信息的能力。

⑥它还拥有类似智库的高级技能。ChatGPT模型上市后,最有危机感的是主打搜索引擎的公司,搜索引擎提供的是一堆各种各样的答案片段,需要查询者自己去梳理和整理。但是ChatGPT模型能给出特别详细的一份调查报告,最让人吃惊的是其只用了一个模型,没有借助外部的其他系统。

⑦虽然能力超群,但是ChatGPT模型还存在一些明显的缺陷,并不是无坚不摧。

⑧它会产生一种莫名其妙的幻觉,会脑补出一些东西,进行一本正经的胡说八道。比如说,会把发生在某个人身上的故事说得有鼻子有眼地安放到另外一个人身上。而且,它依然不能避免传统人工智能的缺陷,受制于数据的时效性,会犯一些常识性的错误,因为ChatGPT模型受训的数据截止于2021年9月。同时,因为受制于大数据的质量和模型归纳偏见,会产生一些伦理偏差,特别是宗教、肤色、年龄性别等的偏见,还会无底线地讨好对话者,对于一些常识性的问题容易产生动摇。

⑨ChatGPT模型是否会颠覆各大产业?ChatGPT模型的本质还是一种人机协同方式,对话者给机器一个主题,其会形成一个大纲,给出一系列的建议。这种功能在营销和文案写作领域有巨大的应用空间,但在传媒领域,它依然无法替代传统记者和编辑的工作;在教育领域的颠覆作用也没有想象得那么巨大,虽然它会给出答案,但是依然是作为参考,不同的学生对于答案有不同的理解和推理过程,其最后给出的作业和论文还是会有所区别。

(选自《上海科技报》有删改)

04 强化训练-1

下列材料放在第几段和第几段之间合适?为什么?

该模型一现身,仅用了5天时间就达到了100万名用户,推出2个月后用户已经过亿人。以色列总统艾萨克·赫尔左林甚至在今年2月1日发表了部分由人工智能撰写的演讲,成为首位公开使用ChatGPT的国家领导人。

答:放在第一段与第二段之间,该材料讲的是ChatGPT在短时间内用户大增,连总统也在其列,与第二段的内容相互承接,所以放在第一、二段之间合适。

04 强化训练-2

叫卖声里的文化记忆

吴炜华

①街头巷尾的叫卖声是中国民俗文化中极具烟火气的场景和记忆。

②陆游写“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”,这是南宋深巷叫卖杏花的伞下风情。老舍写国难家仇,“那最常听到的电车铃声,与小贩的呼声,今天都一律停止。北平是在悲泣!”陆文夫记忆里,旧时“阿要大白米唉”“阿要白兰花啊”的姑苏吆喝,是与苦难并行的市井生活场景。中国百姓生的抗争、美的念想,在这一声声低吟浅唱里代代延续。

③叫卖声是较难传承和保护的声音文化遗产之一。它由旧时城市乡间行商“自发口头创唱”,功能性、场景性极强。

④自宋以降,叫卖声就在街市中显现。宋吴自牧《梦梁录》记载都城临安“街坊以食物、动使、冠梳、领抹、缎匹、花朵、玩具等物,沿门歌叫关扑”。“歌叫关扑”就是歌乐戏唱的叫卖兜售与投壶抽奖游戏的结合。清代风俗志《帝京岁时纪胜》中“有卖核桃、柿饼、枣、栗、干菱角米者,肩挑筐贮,叫而卖之”,描写的是老北京十二月时的“市卖”。“市卖”里的叫卖声由“吆喝”和“货声”组成,晚清民初,北京城中的五行八作均有专门的叫卖调和与之相配的响器。

⑤老天津卫叫卖、上海滩叫卖、太原市声、绍兴叫卖、南京吆喝……每一处城乡都曾拥有独具特色的叫卖声,这是属于本地的文化记忆。

04 强化训练-2

⑥老北京叫卖声依托老北京方言,兼具曲艺“贯口”风格,既要有规矩,又要有艺术性。这与北京胡同独特的空间形态有关。如在大宅门前吆喝,要拖长声,既让三四层院子里的人听见,又要透出优雅,不能野腔野调地招人烦。在萧乾的耳中,胡同里的叫卖声“从早到晚是一阕动人的交响乐”。其抑扬顿挫,变化颇多,有的豪放如唱大花脸,有的沉闷如黑头,又有的清脆如生旦。“磨剪子来,戗菜刀——”这样的声音穿越时代,历久弥新,今日的现代化小区里仍能不时听见。

⑦上海弄堂空间围合封闭,小贩们叫卖的声音便显得格外响亮,透过窗户就可听见。“薏米杏仁莲心粥”“五香热白果,香是香来糯是糯”……形形色色的叫卖声从早到晚、此起彼伏,营造出浓浓的生活情韵。

⑧老北京叫卖声,是中国声音文化遗产中得以较好保存和研究的代表。(A)1906年,蔡绳格著《一岁货声》,首开中国声音文化遗产研究之先河。“(货声)可以辨乡味,知勤苦;纪风土,存节令;自食于其力而益人于常行日用间者,固非浅鲜也。朋来亦乐,雁过留声,以供夫后来君子。”《一岁货声》以老北京货声“开场”,寄望中华“后来君子”可扎根民间。该书从清末至新文化运动一直以手抄本存世,齐如山、刘半农、周作人等均曾抄录收藏。戏曲理论家齐如山受其启发而编纂的《故都市乐图考》,浓墨重彩描述小贩吆喝“有白有唱,与戏曲无异”。

⑨新世纪以来,“叫卖声”在地方政府、文化保护组织和文化遗产研究机构的合作下逐渐复苏。(B)另外,得益于数字化保护和全媒体传播,现实生活中消失的叫卖声还在社交媒体、短视频中得以重现。

⑩叫卖声,见证着文明迭代、城乡变迁,书写和记述了中华民族朴素、积极、充满生命力的生活哲学。善用巧用创新

04 强化训练-2

型的文化遗产保护理念、传播视角、融媒体平台及虚拟视听技术,才能让叫卖声所代表的声音文化遗产得到更好的保护和传承。

(《人民日报》2022年01月15日,文章有删改)

下面这段文字放在A、B哪一处更合适,请说明理由。

北京史家胡同博物馆收录300多种来自老北京胡同的声音;苏州非物质文化遗产馆通过沉浸式展陈,将日夜晨昏、四季流转间不同时段的姑苏叫卖声带到参观者耳旁;广州声音博物馆尝试开发声音遗产保护与教育新模式。

答:B处更合适,这段文字运用了举例子的说明方法,举了北京史家胡同博物馆,苏州非物质文化遗产馆,广州声音博物馆的例子,具体真实的说明了“叫卖声”在地方政府、文化保护组织和文化遗产研究机构的合作下逐渐复苏,增强说服力。所以B处更合适。

04 强化训练-3

一枕最幽宜

①枕,卧所荐首者。枕头,这个和我们相伴一生的物件,虽然看上去并不起眼,却具有非常丰富的历史文化内涵。最早的枕头可以追溯到新石器时代,历经漫长的发展过程,既有木、石、瓷、玉这样的硬枕,也有布、帛、皮、革这样的软枕,可谓应有尽有。

②陶瓷枕头是较为特殊的一类,由于它的可塑性强,制作简单,价格又较为低廉,因此在历史上相当长一段时期内尤为流行,形成了蔚为大观的瓷枕文化。

③目前,考古发现的最早瓷枕是河南安阳隋代张盛夫妇墓里一件长3.9厘米的长方形瓷枕模型。从隋朝到唐代中期,瓷枕出现并得到了初步的发展。唐末五代到宋初,瓷枕得到了较大的发展,形状逐渐丰富,出现了束腰形枕、如意头形枕。宋金时期是瓷枕发展的全盛期,定窑、磁州窑、耀州窑、黄冶窑、汝窑、登封窑、巩县窑、吉州窑、景德镇窑等众多窑口都生产瓷枕,其中尤以磁州窑生产的最为多样。元明清时期则是瓷枕的衰落期,此时的器形更大了,但形制上较为单一,以长方形的出檐枕居多,生产规模普遍缩小。瓷枕的盛世不再。【A处】

④千余年的风雨,从出现到消失,瓷枕在古人的生活里画下一道美丽的弧线。“久夏天难暮,纱橱正午时。忘机堪昼寝,一枕最幽宜。”瓷枕的基本功能是枕头,因其冰凉的特性成为古人消夏的佳选。而中医《脉法》里讲“圣人寒头暖足”,与现代医学所讲的,适当寒冷可以刺激头部血管和神经,有助于保持大脑清醒不谋而合,说明瓷枕具有一定的保健功能,因此受到了人们的青睐。【B处】

04 强化训练-3

⑤古人常将格言、警句书写于瓷枕之上,体现其处世哲学。广州西汉南越王墓博物馆收藏一件白底画花墨书文字枕,在椭圆形的枕面上写着《论语》里的“己所不欲,勿施于人”,推已及人、将心比心的态度清楚明了。瓷枕也常常是民间文化传播的舞台,从诗词歌赋到神话、历史和戏曲故事,应有尽有。上海博物馆藏有一件北宋卧女枕,女童背部为枕面,上面用行草题写了“叶落猿啼霜满天,江边渔父对愁眠”两句诗,仿写自张继的《枫桥夜泊》“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,相比于张继,这两句诗可以看成是一种传播的变异。瓷枕也是展现孝道文化的重要载体。在一件磁州窑白地黑花椭圆形枕的枕面上有“立身之本,行孝为先。于人有益,不祐神天”的句子,强调孝为立身之本。这都表明瓷枕具有文化意义。

⑥可以说,瓷枕就是一部浓缩的社会生活史。从瓷枕源远流长的历史中,我们可以感受到其发展的兴衰轨迹;从其纷繁复杂的工艺里,我们可以感受到古人的匠心独运;而从其书画里,我们可以窥视古人生活的现实社会,感悟他们的思想情感。

⑦瓷枕,建立起沟通古今的桥梁。

请阅读下面的文字,结合全文判断,这段文字应放在文章A、B哪一处,并且说明理由。

除了这最基本的实用功能之外,在民间,瓷枕的文化意义更为丰富。

答:放在B处。本段写了瓷枕不但具有实用功能,而且有丰富的文化意义,起承上启下的作用,承接上文第④段瓷枕消夏、保健等实用功能的说明,引出下文对瓷枕的文化意义的介绍。放在B处衔接自然,结构严密。

04 强化训练-4

郑和的远航

①郑和下西洋的路线,被称为海上丝绸之路。那条通往遥远海岸的探索之路是中国人长期远洋航行经验和智慧的结晶。

②郑和远航的成功,强大的导航能力是关键。

③首先要归功于指南针和罗盘等定向技术的运用。从历史资料可以知道,郑和船队_____能够借助潮汐、洋流和季风, 掌握了综合运用罗盘指向、物标定向等复杂的航海技术。

④其次,是航海图的绘制与使用。《郑和航海图》是世界上现存最早的航海图集,以今天的眼光来看,虽略显粗糙,但已经可以提供很准确的航道指引了。船队绘制了40幅海图,涉及530多个地名,所标地名包括东非海岸的16个城市。海图对一些重要城市、岛礁、山脉等的位置与特征作了详细标注。这是那个时代世界上最先进的航海图,正是这套航海图,导引着郑和船队在惊涛骇浪中驶向一个又一个目标港。

⑤“牵星术”这一天文定位技术的运用,也是郑和船队顺利远航的法宝。此技术通过观察夜间星斗位置,并结合罗盘定向来提高测定船位和航向的精确度。直到20世纪,还有国家在采用这种技术。

⑥除了强大的导航能力,郑和船队在组织协调方面同样体现了高水平。相对人类航海史上的其他创举,郑和下西洋,不仅时间比他们早,规模也比他们大得多。郑和每次远航,都以多艘大中型船只为主体,组成为数一二百艘的庞大混合船队,随行更达两万人之多,而后来哥伦布的船队只有3艘船,乘员只有88名。远洋船队有宝船(船队中的大中型船只)、粮船、马船、战船(护航船只)等,在没有电子通信技术的情况下,尤其在夜晚漆黑的大海上,众多船只之

04 强化训练-4

间能够做到前后联系,航向协调,需要极高的沟通、组织能力。

⑦此外,在船只的设计上,我们可以领略到六百多年前中国高超的造船技术。郑和宝船中的大型船只,是当时世界上最大的船只,长150多米,宽60多米,船体深12米,载重量1000吨左右。一共有4层,可容纳上千人。船上有9根桅杆,可挂12张帆。这样的船,就是放到今天,也是大制作。

⑧郑和船队导航技术之先进、组织协调之有效,都是同时代其他远航活动无法比拟的,明代的舰船建造水平在当时世界上也是一流的。郑和远航的成功证明了中国发展到14、15世纪时,不仅国力强大,科技水平在世界上也处于领先位置。

第⑦段介绍的是船只的设计,虽然没有谈及远航,但却不能删除,请分析原因。

答:本文说明的主要内容是郑和远航成功的原因 ,而第⑦段用列数字等说明方法,具体说明了当时中国高超的造船技术也是郑和远航成功的原因,使说明内容更充实,也与“明代的舰船建造水平在当时世界上也是一流的”相照应,故不能删。

说明文阅读技巧

教师说课 | 公开课 | 信息化教学 | 示范课 | 教育培训

主讲老师:

2023-2024

说明文阅读技巧之

说明文归正、删除、调换(1)

目录

01

例题先行

结合例题明确出题形式初步感知

03

设问方式与重难点

深入挖掘错扣分细节

04

强化训练

综合经典题型强化能力

02

技巧讲解

讲解技巧重点与答题思路

01

例题先行

结合例题明确出题形式初步感知

①“清懿堂”位于安徽省黄山市歙县的棠樾村西。始建于清嘉庆年间,专为鲍氏家族中的女性而建,是全国独一无二的女祠。整座祠堂呈坐南朝北布局,与坐北朝南的男祠“敦本堂”相对而建,传达出“阴阳相对,两两相谐”的思想。

②特别值得一提的是祠堂大门的八字墙砖雕,堪称徽州砖雕艺术的精品。

③清懿堂八字墙的雕刻题材十分丰富,整幅砖墙通过象征性的图案装饰,诠释出清懿堂建筑的文化内涵。墙的下部设计为石质的须弥座,上部则为一对呈“八”字分开的砖雕花墙。从墙体的装饰看,墙体的边框采用了锦纹的纹饰,表达出“(1) ”的含义,寓意吉利绵长;上下角则雕刻如意纹,线条优美,空间处理恰当,表达出一种吉祥的寓意,寄托了徽州女性对远离家乡亲人的一种美好祝愿与牵挂;画面的中部采用了一些富含寓意的图案花纹,如“金枝玉叶”,象征女性尊贵身份,它以铜钱和树叶作为两边对称的装饰花纹。“金枝玉叶”的中间刻有一只小牛,低身匍匐于母牛身躯之下,画面诠释了“跪拜母恩”的典故,体现妇女哺育后代的伟大,更是在教化后人“ (2) ”的道理。旁侧的“蝴蝶南瓜图”上刻有翩翩欲飞的蝴蝶,围绕在南瓜的两侧,既展现出女性的柔美,又暗示出“(3) ”的内涵。

④明末清初,徽州本土的新安画派崛起,深深影响了徽州以后的艺术发展,八字墙的画面就受到当时新安画派的影响,这些图案突破了传统的强调对称和变形的技法,使得画面的构图和布局具有很强的艺术性,如同一幅生动传神的传统花鸟画。

⑤徽州人排斥单数、凡事讲求双数的传统观念,他们认为对称代表了均衡,即平静祥和;偶数代表庄严、平衡、和谐的美感。所以特别是在作为宗法制度的载体而存在的祠堂中,这一思想显得尤为重要。

01 例题先行

⑥从另一方面看,虽然对称有着和谐的感觉,但过多的严谨布局往往也会带给人们呆板和单调之感,于是工匠们在这一布局中又追索出适度变化的设计手法。

⑦在清懿堂砖雕中,工匠们适当地在稳定中求变化,在变化中寻求形式的和谐统一。他们将整个画面分解成一个个相对封闭和开放的图案,以封闭的主题图案来展现清懿堂要传达给人们的典故和教化,而利用植物蔓藤作为开放的图案,不仅协调中和画面的单调之感,而且线条曲折蜿蜒,尽显女性柔美的特点。刚硬的直线边框与柔和的曲线、曲面相互结合,造型上形成大小、方圆的对比,雕刻技法上又有深浅、疏密、繁简的变化,成就了这一精美绝伦的砖雕作品。

第①段不宜删除,请说明理由。

01 例题先行

答:该段介绍了清懿堂的地理位置及历史地位,重点突出其专为女性而建的历史价值,后文所介绍的砖雕的雕刻题材与画面构图均与该段相照应,表现出对女性的尊重,以此突出本文的说明中心。

02

技巧讲解

讲解技巧重点与答题思路

02 说明文归正、删除、调换

不管是能不能归正,删除,调换,大部分都是不能的。

结合说明顺序,即改变后不符合人们认知事物的规律。

从这个方向来入手,结合技巧,有节奏地答题,综合说明内容考虑,其实该考点并不难解决。

02

近几年,该考点逐渐替代说明思路走向中考舞台。这样的考察方式更能反映学生对全文说明内容和层次的把握。目前在上海地区是必考题。其他地区以北方地区为例也慢慢出现这样的高频考点。

考点分析

01

1

因题型的指向不同,本篇先为大家讲解归正和删除的答题技巧:

首先思考:一段材料怎么可以问要不要删掉,或者一段材料可以随意放进文中吗?

反推理——即这个内容对文中的大致思路,文章整体,文章完整度等并不影响。那为什么不能删除或必须放回去呢?

推理得出——有一定的作用。在说明文中就很显而易见了,

即——①运用了某种说明方法的事例(常见),②起某种段落作用,对文章的说明内容能起到更有说服力或更具体生动的作用,③说明思路上紧密关联的作用。

所以当我们把这两种题型直接看作:其实考察的是说明方法或段落作用的考点,那便很简单能够解决了。

考点9:段落归正、删除

03

设问方式与重难点

深入挖掘易错扣分细节

设问方式

问该材料(题目一般给一则材料文字)应该放在文章的哪一段

/或直接问能否放在文中某段,并说明理由?

——归正

某段能不能删除?为什么? ——删除

答题思路

1

把握全文,看要求段落对应文章中的哪个说明层次/内容

2

分析要求段落的说明方法和对应的说明内容(或分析段落作用)

3

少数情况要考虑说明内容中的结构上的顺序关系

(如多个说明内容说明同一个内容是否有顺序?例如从古到今?由个体到集体?)

4

根据设问方式套用技巧步骤答题

问:能否删去?或放在哪段?

公式:摆观点+概括内容+分析说明内容+说明效果(+结构关系)

例:不能/放在X段,这一段写了……,用了……说明方法说明了……(该段的说明内容),使得说明更有说服力,所以不能删去/放在这段。(+同时与……例子形成……顺序,符合读者认知事物的规律。)

问:某段不能删去请说明理由。/该材料放在某段请说明理由。

概括内容+分析说明内容+说明效果(+结构关系)

例:这一段写了……,用了……说明方法说明了……(该段的说明内容),使得说明更有说服力,所以不能删去/放在这段。(+同时与……例子形成……顺序,符合读者认知事物的规律。)

注意:如果是在开头和结尾则按段落作用的思路作答,再此不作重复讲解。

答题模板

03 例题套练

①今天,美国之外,全世界只剩下缅甸和利比里亚两国仍在采用旧英制,你看,连英制始作俑者的大英帝国都早在1965年就抛弃它了。

②差不多每个民族或文明都曾有过好长一阵自己搞出来的度量衡,《水浒》英雄好汉,动不动就身高八尺一丈……旧英制,或英帝制(British Imperial System)则由中世纪和远古那些杂乱的度量衡演化成。独立前的美国,作为英国殖民地,自然也就采用了这个制度。而此一英制,不论多么莫名其妙,总还带点人性,或与人体有关。你看,一英尺(foot)是英国某个年代某个国王的脚长(King’s Foot)。这还不算,一英寸差不多相当于大栂指一个关节,一码(三英尺)又是手臂伸长之后指尖到鼻子的长度,法国尺寸也差不多如此。

③公制(metric system)则科学,可是当那位17世纪法国牧师设计的一公尺是从北极到赤道,经过巴黎子午线的距离的千万分之一长度的时候,人们都以为地球是个完美的圆球,而非椭圆。尽管如此,法国在大革命之后还是采用它了。

④现代科学纠正了这个差之毫厘,失之千里的计算。科学上,今天一公尺可不是简简单单的一米,更非三英尺左右,而是,你听,光在几乎三亿,即299,792,458分之一秒所走过的长度。

⑤两百多年前的公制当然不如上面计算的精确,但至少好过英法国王的脚长。比较科学的公制经法国正式采用之后,欧洲各国的政府也都开始接受了。

⑥之后两百年,公制在美国真是寸步难行,但也难说是政府没有尽力而为之。国会1866年即通过立法采用公制,美国

03 例题套练

更是1875年《国际公制条约》原始签署国。那为什么今天美国民间仍在使用旧英制?原因很多,其中之一是在联邦政府决定采用公制的同时,没有彻底禁止制旧英制。

⑦这一拖就是一百多年。政府在国际竞争冲击之下才又大力鼓吹公制。国会通过了1975年《公制换算法》,并设立了“公制换算委员会”来推行“自愿”换算。但民间的反应却是抗拒和嘲笑。因此,当国际公路时速牌改为每小时90公里之后,就立刻引起了公愤,而只好与英制并列。

⑧你可以说这是旧习难改,本来也是,就连首创公制的法国,在日常生活中至今仍然习惯使用旧制,像livre(磅)demi-livre(半磅),中国亦然,“半斤八两”多半不会变成“半公斤五百克”,而在中国台湾,“坪”仍然是主要的面积单位。

⑨因此,在上世纪70年代热闹了一阵子的公制运动,不出几年,就在80年代失势,当初为此而设立的“公制委员会”也悄然解散。

⑩可是公平地来看,今天美国在打的这场公制之战,与其说是美国在对抗公制,不如说是美国人民,至少相当部分,在对抗自己的政府。联邦当局早已知道这场后卫之战已经接近尾声,也在默默作出准备。上世纪末,政府就规定所有公家投标,都必须以公制表示。其实这也是在顺应世界潮流,前往世界各地(缅甸和利比里亚之外)投标的美商,早就都采用公制了。

然而,就算日后不久的将来,美国也公制化了,也还有民间和科学之间用法上的差异。科学上,一米的长度早已被

03 例题套练

确定,即光在(差不多)三亿分之一秒所走过的长度,这不但精确到了极度,而且在计算一米长度的时候已介入了时间因素,好,那一秒又可如何界定?

你以为一秒钟只是一分钟的六十分之一吗?那你听,今天一秒在科学上界定为,从微波激发铯原子,使其振动9,192,631,770次所需的时间!老天!

当然,科学上的定义与我们日常用法无关,就我来说,很简单,一米差不多三英尺。

地球越转越快,真让我怀念从前的好日子。记得吗?一箭之遥,一步之路,一分六十秒,一壶茶的功夫……你看,多美!

如果把下面这段文字放进上文,放在哪两段之间比较合适?请具体阐明理由。

那就不难想象,谁能够强迫美国人不说“36-24-36”(英寸)这标准美女三围身材,而改口说“914-610-914”(毫米)?而如果再把美国棒球各垒之间的90英尺距离,硬改成27米,那简直在亵渎国球神明了。

公式:摆观点+概括内容+分析说明内容+说明效果(+结构关系)

答:放在第⑧⑨段之间。这段文字以举例子的方法说明美国人已习惯于传统的人性化生活化的度量衡文化,无法容忍它被科学的但却毫无生气的公制所取代。与第⑧段所写的各国人们固守旧制的做法自然相承。同时,它也是第⑨段美国公制运动暂告失败的重要原因,二者具有因果关系,所以放在这。

03 例题套练

当容颜成为你的电子身份证

①在旅客穿梭的火车站台上,一位男士眨眼间就被特工锁定;一位女杀手刚现身,特工的手机便发出报警信号,并显现出她的姓名等信息。这是正在热映的《碟中谍4》中的经典镜头,它们向观众生动地展示着人脸识别科技的魅力。实际上,该片在不经意间为人脸识别科技做了一个大广告。

②人脸识别技术应用的过程其实并不神秘。首先对目标进行检测,即判断输入的图像中是否存在人脸。如果是,便检测出人脸器官的位置和形状等信息。然后进行人脸比对,根据面部特征定位的结果,与数据库中的人脸进行对比,从而判断该人脸的身份信息。

③建立人脸图像数据库是人脸识别技术应用的基础工程,数据库信息的完备程度在很大程度上决定了人脸识别技术应用效果。清华大学电子工程系曾承担“人脸识别查询技术”国家攻关课题,为此建有256万张人脸图像的人脸识别数据库,可以达到每秒256万张高速识别,也就是说,一张人脸图像在1秒钟内就可以和256万张人脸一一比对,轻松完成核查。

④实现《碟中谍4》中人脸识别技术的高端应用当然离不开现代移动互联科技,实际上正是两者之间天衣无缝的融合,才达到令人惊叹的神奇效果。影片中的特工实际上佩戴了具有无线摄像功能的隐形眼镜,它可以实时捕获信息并通过蓝牙等近距传输工具发送给手机,手机将捕获的图像或视频通过无线通信上传至云端的搜索引擎,进而利用后台强大的人脸识别系统瞬间完成审查甄别,对目标身份信息做出判断。这并不是什么科幻,现实生活中这一点已经能够做到。

03 例题套练

⑤事实上,人脸识别技术是受许多因素影响的。现有的人脸识别系统在用户比较配合、采集条件比较理想的情况下,可以取得令人满意的结果。但是,在用户不配合、人脸信息采集条件不理想的情况下,现有系统的识别率将陡然下降。光照、姿态、装饰等,对机器识别人脸结果的准确性都有或多或少的影响。目前世界最先进的人脸识别系统也有1%识别误读率。

⑥在推进人脸识别技术在中国的应用过程中,2008年北京奥运会功不可没。奥运会主办方在对开闭幕式入场券进行实名制管理过程中,要求入场券持有者提交个人信息和身份照片,并利用人脸识别技术进行门票实名制身份验证。这实际上是奥运史上首次将人脸识别技术作为人员身份识别的智能化手段引入其安保工作,是人脸识别技术在华发展的里程碑。

⑦在网络技术飞速发展的背景下,信息被窃取事件层出不穷。近期发生的国内最大的程序员社区数据库遭黑客攻击、600余万用户信息泄露事件,再次提醒人们,防范黑客攻击、确保信息安全刻不容缓。在此背景下,知名互联网企业网易近日宣布将推出电子邮箱人脸识别系统,其邮箱用户可以选择在异地登录时要求人脸认证,或者短时间多次输错密码被锁定后进行人脸认证解锁。此举把人脸识别技术一步引入网络信息安全管理领域。

有人认为第⑤段与文章关联不大,可删除。请联系前文谈谈你的理解。

03 例题套练

第⑤段介绍的是人脸识别技术会受到许多因素的影响,目前最先进的人脸识别系统也有百分之一的误读率。

第③④段介绍的是建立人脸图像数据库是人脸识别技术应用的基础工程。这两段介绍的是建立了人脸图像数据库后的便利,第⑤段介绍的是人脸识别技术的不足,是对前两段内容的必要补充。

可以让读者对人脸识别技术了解的更加全面,更加客观。

公式:摆观点+概括内容+分析说明内容+说明效果(+结构关系)

答:不可删除,因为该段主要说明了许多因素影响人脸识别系统准确性,前文介绍了人脸识别技术应用的基础工程(或表述为:人脸图像数据库和现代移动互联科技也可)这是人脸识别系统准确性的前提条件,本段是围绕人脸识别技术,对上文人脸识别系统的进行补充说明或(有利于人们对人脸识别系统的现状的了解),更全面更客观,所以不能删除。

(注意:有顺序关系一定要点明,都要考虑公式动作但不是死板答题)

04

强化训练

综合经典题型强化能力

04 强化训练-1

开启人工智能新纪元

①ChatGPT是由人工智能研究实验室OpenAI在2022年11月30日发布的全新聊天机器人模型,它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话,还能根据前后的聊天内容轻松进行互动,真正像人类一样交流。

②为什么ChatGPT一经发布就火爆得一塌糊涂?

③它拥有超过人类的翻译、语言理解和表达、推理,甚至是编程和创意生成能力,并且有超强的学习意识和学习能力。随着用户使用的更深入和模型的进一步扩大,未来这些能力很可能会更强。其目前的状态犹如金庸小说《天龙八部》中没有开窍的段誉,六脉神创功力会越来越强。

④众所周知,人类有举一反三的特质,但是过去的机器是没有的。过去为了完成一个特定任务,需要将大量样本“喂”给机器进行训练才可以实现。但现在ChatGPT模型可以用很少的样本甚至仅仅表达出我们的任务意图,就可以照葫芦画瓢,并做得非常好。这种类比能力是以往的人工智能所不具备的。不仅如此,情境学习的能力也使它脱颖而出。比如我们可以让模型去类比唐朝诗人李白、杜甫等人的诗句风格,再放上几个相关例子,它们可能就会造出带有这些诗人风格的全新诗句。

⑤极为缜密的逻辑推理能力也为它添彩增色。举例说,如果提问ChatGPT模型一个非常专业的问题,它不仅会给出答案,而且逻辑和推理非常清晰,看上去很有道理。甚至对于一些奥数题目,它可以给出精准的答案和详细的推理过程。代码的超长上下文依赖,以及各种变量和模块的嵌套与组合功能的不经意习得,使得ChatGPT模型拥有了超强的“往

04 强化训练-1

前翻屏”去寻找、归纳和总结信息的能力。

⑥它还拥有类似智库的高级技能。ChatGPT模型上市后,最有危机感的是主打搜索引擎的公司,搜索引擎提供的是一堆各种各样的答案片段,需要查询者自己去梳理和整理。但是ChatGPT模型能给出特别详细的一份调查报告,最让人吃惊的是其只用了一个模型,没有借助外部的其他系统。

⑦虽然能力超群,但是ChatGPT模型还存在一些明显的缺陷,并不是无坚不摧。

⑧它会产生一种莫名其妙的幻觉,会脑补出一些东西,进行一本正经的胡说八道。比如说,会把发生在某个人身上的故事说得有鼻子有眼地安放到另外一个人身上。而且,它依然不能避免传统人工智能的缺陷,受制于数据的时效性,会犯一些常识性的错误,因为ChatGPT模型受训的数据截止于2021年9月。同时,因为受制于大数据的质量和模型归纳偏见,会产生一些伦理偏差,特别是宗教、肤色、年龄性别等的偏见,还会无底线地讨好对话者,对于一些常识性的问题容易产生动摇。

⑨ChatGPT模型是否会颠覆各大产业?ChatGPT模型的本质还是一种人机协同方式,对话者给机器一个主题,其会形成一个大纲,给出一系列的建议。这种功能在营销和文案写作领域有巨大的应用空间,但在传媒领域,它依然无法替代传统记者和编辑的工作;在教育领域的颠覆作用也没有想象得那么巨大,虽然它会给出答案,但是依然是作为参考,不同的学生对于答案有不同的理解和推理过程,其最后给出的作业和论文还是会有所区别。

(选自《上海科技报》有删改)

04 强化训练-1

下列材料放在第几段和第几段之间合适?为什么?

该模型一现身,仅用了5天时间就达到了100万名用户,推出2个月后用户已经过亿人。以色列总统艾萨克·赫尔左林甚至在今年2月1日发表了部分由人工智能撰写的演讲,成为首位公开使用ChatGPT的国家领导人。

答:放在第一段与第二段之间,该材料讲的是ChatGPT在短时间内用户大增,连总统也在其列,与第二段的内容相互承接,所以放在第一、二段之间合适。

04 强化训练-2

叫卖声里的文化记忆

吴炜华

①街头巷尾的叫卖声是中国民俗文化中极具烟火气的场景和记忆。

②陆游写“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”,这是南宋深巷叫卖杏花的伞下风情。老舍写国难家仇,“那最常听到的电车铃声,与小贩的呼声,今天都一律停止。北平是在悲泣!”陆文夫记忆里,旧时“阿要大白米唉”“阿要白兰花啊”的姑苏吆喝,是与苦难并行的市井生活场景。中国百姓生的抗争、美的念想,在这一声声低吟浅唱里代代延续。

③叫卖声是较难传承和保护的声音文化遗产之一。它由旧时城市乡间行商“自发口头创唱”,功能性、场景性极强。

④自宋以降,叫卖声就在街市中显现。宋吴自牧《梦梁录》记载都城临安“街坊以食物、动使、冠梳、领抹、缎匹、花朵、玩具等物,沿门歌叫关扑”。“歌叫关扑”就是歌乐戏唱的叫卖兜售与投壶抽奖游戏的结合。清代风俗志《帝京岁时纪胜》中“有卖核桃、柿饼、枣、栗、干菱角米者,肩挑筐贮,叫而卖之”,描写的是老北京十二月时的“市卖”。“市卖”里的叫卖声由“吆喝”和“货声”组成,晚清民初,北京城中的五行八作均有专门的叫卖调和与之相配的响器。

⑤老天津卫叫卖、上海滩叫卖、太原市声、绍兴叫卖、南京吆喝……每一处城乡都曾拥有独具特色的叫卖声,这是属于本地的文化记忆。

04 强化训练-2

⑥老北京叫卖声依托老北京方言,兼具曲艺“贯口”风格,既要有规矩,又要有艺术性。这与北京胡同独特的空间形态有关。如在大宅门前吆喝,要拖长声,既让三四层院子里的人听见,又要透出优雅,不能野腔野调地招人烦。在萧乾的耳中,胡同里的叫卖声“从早到晚是一阕动人的交响乐”。其抑扬顿挫,变化颇多,有的豪放如唱大花脸,有的沉闷如黑头,又有的清脆如生旦。“磨剪子来,戗菜刀——”这样的声音穿越时代,历久弥新,今日的现代化小区里仍能不时听见。

⑦上海弄堂空间围合封闭,小贩们叫卖的声音便显得格外响亮,透过窗户就可听见。“薏米杏仁莲心粥”“五香热白果,香是香来糯是糯”……形形色色的叫卖声从早到晚、此起彼伏,营造出浓浓的生活情韵。

⑧老北京叫卖声,是中国声音文化遗产中得以较好保存和研究的代表。(A)1906年,蔡绳格著《一岁货声》,首开中国声音文化遗产研究之先河。“(货声)可以辨乡味,知勤苦;纪风土,存节令;自食于其力而益人于常行日用间者,固非浅鲜也。朋来亦乐,雁过留声,以供夫后来君子。”《一岁货声》以老北京货声“开场”,寄望中华“后来君子”可扎根民间。该书从清末至新文化运动一直以手抄本存世,齐如山、刘半农、周作人等均曾抄录收藏。戏曲理论家齐如山受其启发而编纂的《故都市乐图考》,浓墨重彩描述小贩吆喝“有白有唱,与戏曲无异”。

⑨新世纪以来,“叫卖声”在地方政府、文化保护组织和文化遗产研究机构的合作下逐渐复苏。(B)另外,得益于数字化保护和全媒体传播,现实生活中消失的叫卖声还在社交媒体、短视频中得以重现。

⑩叫卖声,见证着文明迭代、城乡变迁,书写和记述了中华民族朴素、积极、充满生命力的生活哲学。善用巧用创新

04 强化训练-2

型的文化遗产保护理念、传播视角、融媒体平台及虚拟视听技术,才能让叫卖声所代表的声音文化遗产得到更好的保护和传承。

(《人民日报》2022年01月15日,文章有删改)

下面这段文字放在A、B哪一处更合适,请说明理由。

北京史家胡同博物馆收录300多种来自老北京胡同的声音;苏州非物质文化遗产馆通过沉浸式展陈,将日夜晨昏、四季流转间不同时段的姑苏叫卖声带到参观者耳旁;广州声音博物馆尝试开发声音遗产保护与教育新模式。

答:B处更合适,这段文字运用了举例子的说明方法,举了北京史家胡同博物馆,苏州非物质文化遗产馆,广州声音博物馆的例子,具体真实的说明了“叫卖声”在地方政府、文化保护组织和文化遗产研究机构的合作下逐渐复苏,增强说服力。所以B处更合适。

04 强化训练-3

一枕最幽宜

①枕,卧所荐首者。枕头,这个和我们相伴一生的物件,虽然看上去并不起眼,却具有非常丰富的历史文化内涵。最早的枕头可以追溯到新石器时代,历经漫长的发展过程,既有木、石、瓷、玉这样的硬枕,也有布、帛、皮、革这样的软枕,可谓应有尽有。

②陶瓷枕头是较为特殊的一类,由于它的可塑性强,制作简单,价格又较为低廉,因此在历史上相当长一段时期内尤为流行,形成了蔚为大观的瓷枕文化。

③目前,考古发现的最早瓷枕是河南安阳隋代张盛夫妇墓里一件长3.9厘米的长方形瓷枕模型。从隋朝到唐代中期,瓷枕出现并得到了初步的发展。唐末五代到宋初,瓷枕得到了较大的发展,形状逐渐丰富,出现了束腰形枕、如意头形枕。宋金时期是瓷枕发展的全盛期,定窑、磁州窑、耀州窑、黄冶窑、汝窑、登封窑、巩县窑、吉州窑、景德镇窑等众多窑口都生产瓷枕,其中尤以磁州窑生产的最为多样。元明清时期则是瓷枕的衰落期,此时的器形更大了,但形制上较为单一,以长方形的出檐枕居多,生产规模普遍缩小。瓷枕的盛世不再。【A处】

④千余年的风雨,从出现到消失,瓷枕在古人的生活里画下一道美丽的弧线。“久夏天难暮,纱橱正午时。忘机堪昼寝,一枕最幽宜。”瓷枕的基本功能是枕头,因其冰凉的特性成为古人消夏的佳选。而中医《脉法》里讲“圣人寒头暖足”,与现代医学所讲的,适当寒冷可以刺激头部血管和神经,有助于保持大脑清醒不谋而合,说明瓷枕具有一定的保健功能,因此受到了人们的青睐。【B处】

04 强化训练-3

⑤古人常将格言、警句书写于瓷枕之上,体现其处世哲学。广州西汉南越王墓博物馆收藏一件白底画花墨书文字枕,在椭圆形的枕面上写着《论语》里的“己所不欲,勿施于人”,推已及人、将心比心的态度清楚明了。瓷枕也常常是民间文化传播的舞台,从诗词歌赋到神话、历史和戏曲故事,应有尽有。上海博物馆藏有一件北宋卧女枕,女童背部为枕面,上面用行草题写了“叶落猿啼霜满天,江边渔父对愁眠”两句诗,仿写自张继的《枫桥夜泊》“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,相比于张继,这两句诗可以看成是一种传播的变异。瓷枕也是展现孝道文化的重要载体。在一件磁州窑白地黑花椭圆形枕的枕面上有“立身之本,行孝为先。于人有益,不祐神天”的句子,强调孝为立身之本。这都表明瓷枕具有文化意义。

⑥可以说,瓷枕就是一部浓缩的社会生活史。从瓷枕源远流长的历史中,我们可以感受到其发展的兴衰轨迹;从其纷繁复杂的工艺里,我们可以感受到古人的匠心独运;而从其书画里,我们可以窥视古人生活的现实社会,感悟他们的思想情感。

⑦瓷枕,建立起沟通古今的桥梁。

请阅读下面的文字,结合全文判断,这段文字应放在文章A、B哪一处,并且说明理由。

除了这最基本的实用功能之外,在民间,瓷枕的文化意义更为丰富。

答:放在B处。本段写了瓷枕不但具有实用功能,而且有丰富的文化意义,起承上启下的作用,承接上文第④段瓷枕消夏、保健等实用功能的说明,引出下文对瓷枕的文化意义的介绍。放在B处衔接自然,结构严密。

04 强化训练-4

郑和的远航

①郑和下西洋的路线,被称为海上丝绸之路。那条通往遥远海岸的探索之路是中国人长期远洋航行经验和智慧的结晶。

②郑和远航的成功,强大的导航能力是关键。

③首先要归功于指南针和罗盘等定向技术的运用。从历史资料可以知道,郑和船队_____能够借助潮汐、洋流和季风, 掌握了综合运用罗盘指向、物标定向等复杂的航海技术。

④其次,是航海图的绘制与使用。《郑和航海图》是世界上现存最早的航海图集,以今天的眼光来看,虽略显粗糙,但已经可以提供很准确的航道指引了。船队绘制了40幅海图,涉及530多个地名,所标地名包括东非海岸的16个城市。海图对一些重要城市、岛礁、山脉等的位置与特征作了详细标注。这是那个时代世界上最先进的航海图,正是这套航海图,导引着郑和船队在惊涛骇浪中驶向一个又一个目标港。

⑤“牵星术”这一天文定位技术的运用,也是郑和船队顺利远航的法宝。此技术通过观察夜间星斗位置,并结合罗盘定向来提高测定船位和航向的精确度。直到20世纪,还有国家在采用这种技术。

⑥除了强大的导航能力,郑和船队在组织协调方面同样体现了高水平。相对人类航海史上的其他创举,郑和下西洋,不仅时间比他们早,规模也比他们大得多。郑和每次远航,都以多艘大中型船只为主体,组成为数一二百艘的庞大混合船队,随行更达两万人之多,而后来哥伦布的船队只有3艘船,乘员只有88名。远洋船队有宝船(船队中的大中型船只)、粮船、马船、战船(护航船只)等,在没有电子通信技术的情况下,尤其在夜晚漆黑的大海上,众多船只之

04 强化训练-4

间能够做到前后联系,航向协调,需要极高的沟通、组织能力。

⑦此外,在船只的设计上,我们可以领略到六百多年前中国高超的造船技术。郑和宝船中的大型船只,是当时世界上最大的船只,长150多米,宽60多米,船体深12米,载重量1000吨左右。一共有4层,可容纳上千人。船上有9根桅杆,可挂12张帆。这样的船,就是放到今天,也是大制作。

⑧郑和船队导航技术之先进、组织协调之有效,都是同时代其他远航活动无法比拟的,明代的舰船建造水平在当时世界上也是一流的。郑和远航的成功证明了中国发展到14、15世纪时,不仅国力强大,科技水平在世界上也处于领先位置。

第⑦段介绍的是船只的设计,虽然没有谈及远航,但却不能删除,请分析原因。

答:本文说明的主要内容是郑和远航成功的原因 ,而第⑦段用列数字等说明方法,具体说明了当时中国高超的造船技术也是郑和远航成功的原因,使说明内容更充实,也与“明代的舰船建造水平在当时世界上也是一流的”相照应,故不能删。

同课章节目录