2024年中考语文一轮复习+说明文9:段落归正、删除、调换(2)-【精研】说明文阅读技巧 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024年中考语文一轮复习+说明文9:段落归正、删除、调换(2)-【精研】说明文阅读技巧 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-06 08:22:38 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

说明文阅读技巧

教师说课 | 公开课 | 信息化教学 | 示范课 | 教育培训

主讲老师:

2023-2024

说明文阅读技巧之

说明文归正、删除、调换(2)

目录

01

例题先行

结合例题明确出题形式初步感知

03

设问方式与重难点

深入挖掘错扣分细节

04

强化训练

综合经典题型强化能力

02

技巧讲解

讲解技巧重点与答题思路

01

例题先行

结合例题明确出题形式初步感知

时间觉:神奇的第六感

①人类有哪些感觉呢?你可能会说出5种:视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。可是你知道吗?还有一些感觉存在于我们的身体和意识之内,时刻影响着我们,但我们却不熟悉。

②让我们看一个简单的例子:有一位伞兵,从几千米高空的飞机上跳出机舱,像一块沉重的石头飞速地往地面坠落。在距地面只有200米时,才打开降落伞,安全地降落到地面。如果再迟2—3秒钟开伞的话,那可就来不及了,他会摔得粉身碎骨。那么,是什么使他在关键时刻,及时打开降落伞呢?这就是人类的第六感觉——时间觉。

③科学家发现,每个人的时间觉都会有差异。当你问旁边的几个人:“现在几点了?”可能得到不同的回答:“快到6点了。”“大概过6点了。”“6点钟了吧?”因为他们都没带表,对时间没有充分的自信,所以都用了不确定的口气。

④就是同一个人,他的时间觉的准确程度,在不同的时候,也会不一样。当你回忆过去一段的平淡的日子时,由于记忆不深,你会觉得那段日子过得很快。相反,如果你想起了一段紧张的经历,比如是困在电梯里等待救援,因为印象深刻,历历在目,就会觉得那段时光是很漫长难忘的。

⑤时间觉还受到情绪的影响,我们在快乐的时候,会感到时间过得飞快。而当痛苦时,日子就会变得很难熬。还有,你要赶到某地办件急事,一路上你一定会觉得汽车开得太慢,并不停地看手表,感到时间走得太快。

⑥时间觉属于生物钟的范畴。但令人吃惊的是,它在很大程度上是后天形成的。人刚生下来时,没有一秒钟、一分钟、一小时之类的时间概念。在日常生活中,人们逐渐接受和适应了这些时间概念,并学会运用。

01 例题先行

⑦在国外,时间觉已被心理学家用来解决一些实际问题。针对学生在进入枯燥、单调的学习科目时,容易产生厌烦、疲劳、“度日如年”的感觉,科学家就采取改变外部刺激的方法,来调整时间觉。如把房间色调布置得明快悦目,播放轻松悠扬的音乐——使人们产生一种时间很容易过去的错觉,避免了厌倦感的产生,大大提高了学习效率。

⑧精神病患者丧失了对外界的感觉能力,无法对寒暑交替、昼夜轮回进行判断,专家就用恢复时间觉的方法来对他们进行治疗。当病人的时间觉正常之后,其他方面的功能就可能发生连锁反应,恢复到正常人的状态。

⑨不过,到现在为止,时间觉仍是一种神秘复杂的生理现象。只有我们彻底揭开了人体生物钟的秘密,才能让时间觉更好地为人类服务。

本文第③段、第④段能否调换顺序?为什么?

01 例题先行

答:不能。第③段主要写了每个人的时间觉都会有差异,第④段主要写了同一个人在不同的时候时间觉的准确程度也有不同。第④段是在第③段基础上进一步体现这种差异,两段间存在递进关系。

02

技巧讲解

讲解技巧重点与答题思路

02 说明文归正、删除、调换

不管是能不能归正,删除,调换,大部分都是不能的。

结合说明顺序,即改变后不符合人们认知事物的规律。

从这个方向来入手,结合技巧,有节奏地答题,综合说明内容考虑,其实该考点并不难解决。

02

近几年,该考点逐渐替代说明思路走向中考舞台。这样的考察方式更能反映学生对全文说明内容和层次的把握。目前在上海地区是必考题。其他地区以北方地区为例也慢慢出现这样的高频考点。

考点分析

01

2

因题型的指向不同,本篇为大家讲解调换的答题技巧:

首先思考:一段材料怎么可以问能不能调换?那么我们可以对应到说明顺序的考点。

必然是不能调换,理由便是不符合人们认知事物的规律。

那在抓这类题型的时候可以考虑说明文的基本顺序关系:

①递进式——承接、递进关系;

②并列式——并列关系。

所以我们要确认段落间这两种关系并分析即可。

考点9:段落归正、删除

03

设问方式与重难点

深入挖掘易错扣分细节

设问方式

某段和某段能不能调换顺序?为什么? ——调换

多段间能不能调换顺序? ——调换

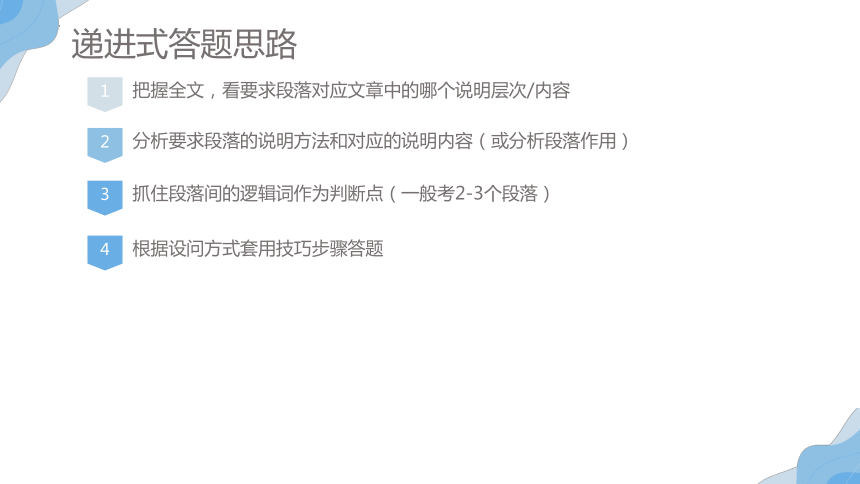

递进式答题思路

1

把握全文,看要求段落对应文章中的哪个说明层次/内容

2

分析要求段落的说明方法和对应的说明内容(或分析段落作用)

3

抓住段落间的逻辑词作为判断点(一般考2-3个段落)

4

根据设问方式套用技巧步骤答题

问:能否调换?

公式:摆观点+概括内容+段落内在的顺序关系+段落外在的顺序关系+结论

例:第四段和第五段能不能调换?

答:不能,第四段的内容+第五段的内容+四段和五段的关系+四段和三段的关系+五段和六段的关系+结论

问:不能调换说明理由

公式:概括段落内容+段落内在的顺序关系+段落外在的顺序关系+结论

例:第四段和第五段不能调换为什么?

答:第四段的内容+第五段的内容+四段和五段的关系+四段和三段的关系+五段和六段的关系+结论

答题模板——递进式

03 例题套练

南洋杉,见证恐龙统治地球的植物(有删改)

①在许多恐龙复原图上,经常有大片的“松林”,郁郁葱葱,是大恐龙的绝美背景。只是,你知道吗?那其实不是松林,而是另一类了不起的植物,那就是南洋杉家族。

②南洋杉家族在2亿年前至6500万年前的侏罗纪到白垩纪时期遍布全球,向南覆盖了现今南美洲、非洲、南极洲、印度和澳大利亚组成的冈瓦纳大陆,向北延伸到了英格兰、格陵兰和瑞典。

③化石证据表明,如今的南洋杉森林在恐龙时代已经成型,但在6500万年前的大灭绝事件中,南洋杉林和恐龙一道遭受了重创。目前,南洋杉林基本仅限南半球部分地区,或者作为松树以及杉树林的附属种出现在北半球。

④尽管有时会被当成松树,南洋杉科的球果、种子和叶子与松科有着明显的区别。松科的球果鳞屑上表面有一对带“翅膀(翼)”的胚珠(种子),而南洋杉科成员的球果鳞屑上仅有一个胚珠。此外,与松科的典型细长针状叶子不同,南洋杉科的叶子的尖锐程度非常多样。不同的物种,叶子的形态可呈鳞片状、锥形到线形或者椭圆状。还有一些种类有着宽阔的叶子,就像开花植物的叶子一样。

⑤现在,古老的南洋杉家族(南洋杉科)仅存3个小家族(南洋杉属、贝壳杉属和瓦勒迈杉属),总计41个物种。这其中,瓦勒迈杉属是最古老的,也是最稀有的。

⑥6500万年前,瓦勒迈杉很可能从墨西哥的尤卡坦半岛熊熊的森林大火和行星撞击中幸存了下来,恐龙却很不幸没能逃脱灭绝的厄运。在狭窄的砂岩峡谷里躲避了数百万年,瓦勒迈杉从至关重要的根部共生真菌那儿获得适宜的湿度和

03 例题套练

足够的水分。在潮湿的峡谷里,瓦勒迈杉从基底(灌木丛)里再次发芽,逐步复苏。但是,诺布尔瓦勒迈杉是唯一现生的成员。

⑦至于相对“树丁兴旺”的贝壳杉属,总计21种,分布于澳大利亚、新西兰和马来群岛。在新西兰北岛上发现的最大的考里松TāneMahuta(毛利语意为“森林之主”),据2002年的观测,整棵树高度超过45米,树干周长不小于15.4米(以胸径约4.9米计),它可能至少生长了2000年!

⑧沿着南洋杉科木化石旁边的隐蔽小路散步,我们可以深深地感受到过去的地质历史。在过去的数千万年里,这些保留了其远古祖先主要性状的活化石如同向导一般,彷佛能引领我们进入恐龙统治地球的时空。

第六段和第七段不能互换顺序,请阐述理由。

公式:概括段落内容+段落内在的顺序关系+段落外在的顺序关系+结论

答:第六段说明了瓦勒迈杉属在6500万年前幸存到复苏的过程,也提到了它只有一个种类,承接第五段段尾句“瓦勒迈杉属是最古老的,也是最稀有的”。第七段介绍贝壳杉属的情况。段首句“至于相对'人丁兴旺'的贝売杉属”中“至于“提示是说明另一个家族“相对'人丁兴旺'”则承接第六段段尾句“诺布尔瓦勒迈杉是唯一现生的成员”。两段内容逻辑顺序来论述的,调换后不符合人们的认知规律,所以不能调换。

(注意:有顺序关系一定要点明,都要考虑公式动作但不是死板答题)

并列式答题思路

1

把握全文,看要求段落(与上一种不同,这类一般2个段落以上)

对应文章中的哪个说明层次/内容

2

分析要求段落说明内容中的顺序,把握好段落大意

3

找与前文的呼应句或内部的固定顺序(时间顺序等)

4

根据设问方式套用技巧步骤答题

问:能否调换?

公式:摆观点+概括内容+段落内在的顺序关系+段落外在的顺序关系+结论

例:第二三四五段能不能调换?

答:不能,第二段内容+第三段内容+第四段的内容+第五段的内容+它们构成什么顺序+呼应前文/呼应结尾+结论

答题模板——并列式

03 例题套练

海洋能:诱人的开发前景

冉晓宁

(1)所谓海洋能,狭义地来说是指海水本身所蕴涵的能量。这是一种几乎无穷无尽的可再生能源,通常包括潮汐能、波浪能、温差能、海流能和盐差能5种。

(2)潮汐现象起因于地球、月亮和太阳相对的天体运动。潮汐发电是利用海水潮涨潮落的势能发电。潮汐能主要集中在狭窄的浅海、港湾和海峡。人类利用潮汐发电已有近百年的历史,潮汐发电是海洋能利用中最现实、技术最成熟也是规模最大的一种。中国是世界上建造潮汐电站最多的国家。位于浙江乐清湾的江厦潮汐电站,是我国最大、世界第三的潮汐电站。

(3)海浪是由风对海水的摩擦和推压引起的,因此,海浪发电实际上也是风能的另一种形式。20世纪70年代初,受石油危机影响,英国、日本、挪威等波浪能丰富的国家开始了波浪发电的开发研究。波浪能的利用被称为“发明家的乐园”,现在全世界波浪能利用的机械设计数以千计,获得专利证书的也达数百件。

(4)海表面和海泽深处的海水之间,温度相差很大,这种温度差中蕴藏着能量。将表面海水视为高机斯层海水视为低温热源,热机组成热力循环系统,不断地将冷冻剂蒸发和冷却使涡轮机转动并发电。如同电厂废热发电、低热热水发电、高山-低估温差发电等技术一样,海洋温差发电也属于地温差发电技术的范畴。锯骨机,全球温差发电的可利用功率在20亿千瓦左右,我国可利用的温差能为1.5亿千瓦。

03 例题套练

(5)海流,亦称海洋流,是风、海水的热对流、出度差、地球自转的偏转力等许多因素在特定的时间与空间内的综合作用下形成的。海流发电是利用海洋中部分海水沿一定方向流动的海流和潮流的动能发电。由于海流距离海岸较远,海流发电存在一系列的关键技术问题难以解决,因此全世界均无大规模海流发电的成效。加拿大于1979年首先研制成由4个对称翼型直叶片构成的立轴水轮机,通过海流带动发电机旋转发电。直到今天,这方面的技术发展仍十分有限。

(6)江河入海口是淡水和咸水交界的地方,水中盐离子的浓度差异也是可以用来发电的一种能量。盐差发电一般用半透膜隔开淡水和咸水,在盐离子浓度差异的驱动下,淡水可不断向盐水渗透而产生水流,从而可以驱动涡轮机发电。据估计,全球“盐差能”达300亿千瓦,可利用的能量约为26亿千瓦。但总体上,盐差能研究还处于实验室试验水平,离实际应用还有较长的路程。

(7)海洋能的优点如此明显。作为可再生能源,它的再生过程十分迅速、短暂。同时它还是一种洁净的能源,既不会污染大气,也不会带来温室效应。然而,海洋能虽然有着许许多多的好处,但它的利用也是十分困难的。

(8)海洋能总量巨大,可面对海洋这个巨大水体,人们的活动能力(人力、财力、物力)相对说来极其渺小。而且,大尺度液体流动几乎总是“湍流”——具有不稳定和不规则的特性,海洋也不例外。此外,海洋能源在空间上的存在也是不可移动的,它不可能按人类希望的时间或空间来进行主观布局,海洋自然能量的获取只可在水介质及沿岸的立体空间内进行。

(9)随着科学技术的发展进步,海洋能利用的障碍也在一点点被克服。近年来,关于海洋能利用的研究和试验热度

03 例题套练

也在不断增加。有人说,海洋能将是21世纪的能源,我们期待这样的预言能够真正实现。

(选自《北京日报》,有删改)

本文第(2)(3)(4)(5)(6)段的顺序能否调换,为什么?

公式:摆观点+概括内容+段落内在的顺序关系+段落外在的顺序关系+结论

答:不能。因为(2)—(6)段介绍潮汐能、波浪能、温差能、海流能和盐差能5种海洋能及其特点,是按照人们对这几种海洋能开发利用的技术成熟度及程度由高到低,开发利用时间由早到晚来介绍的。从结构上看,第(1)段结尾罗列了五种类型,(2)—(6)段与此句形成照应,调换后不符合人们的认知规律,所以不能调换。

(注意:都要考虑这些动作但不是死板答题,也有可能同时要明确点出答递进和呼应两种结构关系)

1、概括不准确

2、答题思路不完整(有就写没有就不写,但是要有这些动作节奏)

3、没有明确的顺序关系(可以运用顺序词)

顺序答题用词:承接/引出/总结/很好地解释了/补充说明/前提条件/说明内容一致/在……基础上……/进一步……/或点段落中的某个词,例如然而这种转折词/……

易错点难点

04

强化训练

综合经典题型强化能力

04 强化训练-1

上海是怎么来的

①一说起“魔都”,大家都知道指的是上海,这座充满魅力的城市是怎么来的呢

②上海位于黄浦江支流——上海浦旁边,当时这一带把河叫作浦。最早在上海浦附近出现了一个居民点,一般居民点都靠着河,用水比较方便,还利于出行。随着人口增多,经济发展,需要给这个地方起一个名字,于是就叫上海。宋朝末年出现上海镇,元朝的时候就建县了,上海地区在开埠之前已是江苏省的一个县。在漫长的历史进程中,上海这个地方的行政地位逐渐上升。

③到了近现代,地理因素在上海的快速发展中进一步突显出来。

④上海的“江海之会”在世界上可谓独一无二。哪个江 长江。哪个海 东海。黄满江的出海口连接着长江,长江又与东海交汇。长江有6300公里,位于世界第三,整个长江流域经由它对上海的经济、文化、社会产生了重要的影响,因为水运曾经是人们赖以生存的主要运输手段。通过水路上海可以方便联系到浙江、江苏,靠海又大大加强了对外联系。

⑤同时,上海还处在中国南北之中。以前,有两种商品在世界贸易中具有重要地位,一是桐油,二是猪繁。当时由于没有化学人工合成品,全世界船只防腐蚀涂料主要是用长江流域山区出产的桐油制造的,而中国相油几乎全部从上海出口。至于猪暴,即猪脖子上的可以用来做刷子的毛,都要从迢迢千里之外的产地——四川、湖南聚集到上海出口。

⑥独特的区位优势带来了人口的持续增长。上海刚开埠时总共有50多万人口,到1900年人口突破100万,到解放初户籍人口达到500万,这一速度比历史上巴黎、伦敦的都要快。人从哪里来?主要靠的是移民。上海的移民大多来自江

04 强化训练-1

苏南部和浙江北部等地区——这些地区是以往一千年间中国经济最发达、文化最繁荣的地方,他们一般文化层次比较高,基本具备良好的市场意识,这也为上海人形成较高的职业道德水准和良好的契约精神奠定了基础。

⑦在这种情况下,上海的文化体现出多元交融、海纳百川的特色,让这座城市充满了魅力。

根据上下文,第⑥段不能与第④⑤两段调换位置,请简要说明理由。

答:④⑤两段说明上海具有“江海之会”、南北之中的区位优势,第⑥段说明移民对上海发展的影响。

文中“独特的区位优势带来了人口的持续增长”一句表明,前者是后者的前提,

而④⑤两段又是对第③段内容的具体说明。

这几段按逻辑顺序说明,符合人们的认知规律,所以不能调换。

04 强化训练-2

“折柳寄情”传递中华传统文化

嵇立平

①2月20日,冬奥会闭幕式在北京国家体育馆鸟巢隆重举行,美轮美奂的表演吸引了全球人们的眼球。

②在闭幕式上的表演中,有一个环节是“折柳寄情”。“长亭外,古道边,芳草碧连天。……”伴随着经典名曲《送别》的悠扬旋律,80名舞蹈演员在光影的衬托下,展现出一条条绿色的柳枝,随后365个各行各业的普通人手捧发光的柳枝围拢过未,代表了一年365天的思念,表现出“惜别冬奥”的场景,这一幕独特的中国式的浪漫演绎,令人感动泪目。

③我国植柳不晚于周朝,柳树是我国的原生树种,也是我国人工栽培最早、分布范围最广的植物之一。殷商时期的甲骨卜辞中就有“柳”的象形文字。我国最早的诗歌总集《诗经》中有。“折柳樊圃”之诗句,即指折下柳枝围成篱笆。

④我国人工种植柳树的记载最早见于周朝文献《古微书·礼纬·稽命征》,文中载:春秋时期“庶人无坟,树以杨柳”,是说平民百姓无坟墓,仅在埋葬地种植杨柳树。可见我国人工种植柳树最迟不晚于周代,在春秋战国时期得到较大的发展。

⑤植柳不仅可以防风固沙、护路卫堤、遮阴造景、获取木材,而且易种易活,随处而安,所以自春秋及至近现代,我国植柳之风长盛不衰,遍布大江南北,也屡屡见于历代的文献、典故之中。

⑥汉代后,柳树被引植到皇家宫廷苑囿中。据载,汉昭帝时著名的园林上林苑和汉梁孝王忘忧之馆中,都种植有大柳

04 强化训练-2

树。西汉名将周亚夫在军营中密植柳树,即历史上著名的“细柳营”。东晋诗人陶渊明爱柳成癖,归隐之后在自家房前亲植五棵柳树,自号“五柳先生”。北魏时著名农学家贾思勰在《齐民要术》中,更对历代植柳经验技术进行了系统总结。

⑦在我国古代文化中,“折柳”一词寓含“惜别怀远”之意,折柳送别的传统文化源远流长。因“柳”与“留”谐音,离别赠柳可以表达挽留之意和依依惜别之情,所以在我国的古代,亲朋好友长期分离时,送行者常要折一支柳条赠给远行者。

⑧最早以“杨柳”来寄托怀家恋土之情的,是我国第一部诗歌总集《诗经》里的《小雅·采薇》:“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。”说的是一个旅人回想当初离家时,杨柳依依随风吹,如今思念归家时,大雪纷纷满天飞。诗句像一幅画,把他在漂泊苦旅中的思乡之情表达得淋漓尽致。唐朝时,京城长安近郊的灞桥两岸,十里长堤,一步一柳,凡送别亲人好友东去的人多到此地分手,并折下桥头柳枝相赠。时间长了,“灞桥折柳”便成了送别的习惯。

⑨“折柳”一词也寓含“怀远”之意。人们在思念亲人、怀念故友时也会折柳寄情。唐代诗人张九龄写有诗歌《折杨柳》:“纤纤折杨柳,持此寄情人。一枝何足贵,怜是故园春。”说的是一位女子折下纤纤的杨柳枝,用来寄给远方的郎君,虽然一枝杨柳并不贵重,但它代表了家乡的春天和自己的相思之情。

⑩《折柳寄情》的表演,向世人传递了中华传统文化的“惜别怀远”之情,让我们与参加冬奥会的各国友人“今宵离别后,一起向未来!”

04 强化训练-2

选文⑧⑨两段的顺序能否调换?请简要说明理由。

答:不能调换,第⑦段,总体写出我国古代文化“折柳”一词寓含“惜别怀远”之意,第⑧段说明“折柳”寓含怀家恋土、惜别之意,第⑨段“折柳”一词也寓含“怀远”之意,

这两段与第⑦段一一对应,存在逻辑关系,因此不能调换顺序。

04 强化训练-3

海水只会越来越咸吗?

①茫茫大海,碧波荡漾,海洋是地球水资源的故乡,但海水会让口渴者望而却步,因为它含有大量且种类丰富的盐,尝起来又苦又涩又咸。

②大海中的盐有多少呢?科学家做过估算,海洋中所有盐类的总重量达到5亿亿吨。人类厨房中的必备品——氯化钠(食盐的主要成分),是海水诸多盐类中最主要的一种。氯化钠在海水中的平均含量有3.5%左右,如果把全世界海水中的氯化钠提取出来平铺在陆地上有120多米厚。除了氯化钠,海洋中还含有碳酸镁、氯化钙以及其他各种金属元素的盐类,它们的平均含量只有氧化钠的三分之一,但提取出来平铺在陆地上也有40米厚。所以,海洋是名副其实的“大盐库”。

③其实,原始地球的海水源自于冰质彗星,水质还是挺“纯”的,它的味道应该像矿泉水一样可口。那么,海洋中的盐是哪儿来的呢?科学家们就这个问题基本已达成共识。

④地球上的水在不断运动和循环,每天都会有大量的海水蒸发到空气中,这些水蒸气升上天空,溶解大气中的二氧化碳,变成微酸的雨滴落到陆地的每一个角落。“酸雨”将溶解的矿物质和金属离子(包括氯离子和钠离子)带进江河中,最后汇入大海。就这样,蒸发掉的水分绕了一圈,再次回到自己的海洋老家,但它却带来了很多陆地上的盐分。根据美国国家海洋和大气管理局的数据,雨水每年会将大约2.25亿吨盐注入海洋,而海洋盐分的90%是由“雨水循环”贡献的。

04 强化训练-3

⑤“雨水循环”并不是海洋盐分唯一的来源,海底火山和深海热泉也在默默“付出”。在海底地壳的裂口处会出现火山和热液喷口——海水沿裂隙向下渗流,受岩浆热源的加热,形成了喷发的热泉。当新鲜的熔岩从海底的火山中涌出时,热的岩石与咸海水发生反应,会溶解其中的一些矿物质,热液喷口则会直接将含盐的热液灌注到海水中。数十亿年的周而复始、日积月累,海洋中的盐分越积越多,海水也就越来越咸了。

⑥既然海水中已经含有那么多盐分,而且盐分还将源源不绝地进入海洋。那么,海水会不会没有限度地“咸”下去?科学家发现,海洋有各种能降低含盐量的奇妙方法,使海水处于动态的平衡之中。

⑦首先,化学反应对降低含盐量会起到重要的作用。一方面,随着雨水将盐分注入海洋,海水中可溶性物质的浓度会越来越高。当盐分的浓度达到饱和后,过饱和的盐分将会析出、结晶或者相互结合成不溶解的化合物,然后沉入海底,变成岩石。另一方面,海底熔岩会与溶解的盐离子发生反应,将它们从水中移除,海底某些粘土和含氢矿物就是通过海底盐类发生的热化学反应形成的。

⑧“还盐归地”也是降低海水含盐量的方法。当台风季节降临时,狂风巨浪会把海水卷到陆地上,溶解的盐分也随海水上岸,散布在沿海陆地。在经历漫长的历史变迁后,有些海湾地带,由于地壳的升高与海洋隔断成为内陆。这部分的海水逐渐被蒸发掉,留下大量的盐类物质。另外,河流中的淡水、融化的冰川等为海洋提供了稳定的淡水,也有助于降低海洋的盐度。

04 强化训练-3

⑨如今,随着全球变暖,极地冰川融化,注入海洋的淡水越来越多。所以,相比较于海水变咸,“海水是否会变淡?”反而成了科学家们更关注的问题。

第④段和第⑤段能否调换顺序?请简要说明理由。

答:不能。第④段和第⑤段都在说明海洋盐分的来源,第⑤段首句是承上启下句,该句的内容决定了④两段内容的先后顺序;另外,第④段说明的是“雨水循环”是海洋盐分的主要来源,④⑤两段是按由主到次的逻辑顺序排列的,所以不能调换。

04 强化训练-4

花重锦官城

①位于北纬30度附近的成都,早在1000多年前就是一座鲜花之城,是花与诗交相辉映的城市。

②761年春天的一个清晨,唐代大诗人杜甫举目四望,锦官城花团锦簇,红艳夺目,他无比欣喜地吟诵出了“晓看红湿处,花重锦官城”的千古佳句。好一个“重”字,既把春雨过后,花色鲜灼、娇艳欲滴的情形跃然纸上,又将繁花簇拥、百花竞放的盛景再现,大概在“花重锦官城”一语之外,再难找到更准确的语言概括千百年来成都与花的故事。

③锦绣芙蓉,海棠万株。在成都最负盛名的各类花卉中,最引以为傲的花当数芙蓉花。相传后蜀皇帝孟昶为讨花蕊夫人欢心,曾在成都遍植芙蓉。芙蓉花有着一日三变色的奇妙习性,从拂晓的白色,到正午的粉色,再到傍晚的赤色。晚秋时节,众芳因秋风严霜而凋谢芜秽之时,芙蓉花仍独自绽放,霜侵露凌尤艳丽,故为人们看重,芙蓉花因此也被称为“拒霜”。芙蓉花大而繁簇,往往一树千万朵,每年秋季成都城墙上和城内外街巷芙蓉花盛开,灿若朝霞,蔚若锦绣,形成长达数十里的鲜花环带,甚为壮观。宋代著名大文豪苏轼曾写过“芙蓉城中花冥冥”,说明宋代成都已有“芙蓉城”之美称。此后,芙蓉城就一直是成都的别称,简称“蓉城”,芙蓉花也成为当代成都的市花。

④并非所有的花卉都如芙蓉这般幸运地保存下了与成都的渊源,有的花只是在诗人的笔端留下了她的芳名和倩影,如海棠花便是一例。诗人吴融赏成都海棠,仿佛感到“云绽霞铺锦水头,占春颜色最风流”;诗人贾岛也盛赞:“昔闻游客话芳菲,濯锦江头几万枝。”

⑤城南丹桂,城西梅花。唐代成都的桂花甚多,特别是城南有一片千亩桂林,每年秋季丹桂飘香,香馨数十里。据民

04 强化训练-4

间传说,唐朝皇帝李世民未登基前,曾在成都城南游览桂花飘香的秋景,禁不住赞叹“秋风动桂林”。成都有多个地名与桂花相联系,如桂溪、五桂桥、桂花街等。

⑥梅花也是在成都历史典籍中频频露面的特色花卉。成都西南一带的梅花盛景,早在唐代就已存在。杜甫《西郊》诗中云:“时出碧鸡坊,西郊向草堂。市桥官柳细,江路野梅香。”五代前蜀皇帝王建也深爱梅花,故而在城西南郊区修建梅林。该梅林一直到宋代仍然存在。陆游的《梅花绝句》:“当年走马锦城西,曾为梅花醉似泥。二十里中香不断,青羊宫到浣花溪。”再现了城西青羊宫附近梅花盛开的美景。

⑦从锦绣芙蓉开满城,到海棠万株冠天下,再到丹桂馥郁香城南,梅花千载醉城西,成都是一片花的盛景,故而杜甫所言“花重锦官城”名副其实,也印证了李白所写“千门万户入画图”并非虚构。

⑧今天的成都人仍然爱着花,喜欢用花来装点城市、园林和住宅;喜欢追逐着花的讯息,春天去龙泉看桃花,夏天去三圣乡赏荷花,……继续演绎着成都与花的故事。

文章第③至⑥自然段可否调换顺序?为什么?

答:不能。

文章第③-⑥段依次写芙蓉满城成都称“蓉城”、海棠满城见诗中、城南桂花留名成都地名和梅花香飘城西的盛景,

是按照从主到次的逻辑顺序安排的,

并与后文第⑦段“从锦绣芙蓉开满城……梅花千载醉城西”一一对应,所以不能调换。

说明文阅读技巧

教师说课 | 公开课 | 信息化教学 | 示范课 | 教育培训

主讲老师:

2023-2024

说明文阅读技巧之

说明文归正、删除、调换(2)

目录

01

例题先行

结合例题明确出题形式初步感知

03

设问方式与重难点

深入挖掘错扣分细节

04

强化训练

综合经典题型强化能力

02

技巧讲解

讲解技巧重点与答题思路

01

例题先行

结合例题明确出题形式初步感知

时间觉:神奇的第六感

①人类有哪些感觉呢?你可能会说出5种:视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。可是你知道吗?还有一些感觉存在于我们的身体和意识之内,时刻影响着我们,但我们却不熟悉。

②让我们看一个简单的例子:有一位伞兵,从几千米高空的飞机上跳出机舱,像一块沉重的石头飞速地往地面坠落。在距地面只有200米时,才打开降落伞,安全地降落到地面。如果再迟2—3秒钟开伞的话,那可就来不及了,他会摔得粉身碎骨。那么,是什么使他在关键时刻,及时打开降落伞呢?这就是人类的第六感觉——时间觉。

③科学家发现,每个人的时间觉都会有差异。当你问旁边的几个人:“现在几点了?”可能得到不同的回答:“快到6点了。”“大概过6点了。”“6点钟了吧?”因为他们都没带表,对时间没有充分的自信,所以都用了不确定的口气。

④就是同一个人,他的时间觉的准确程度,在不同的时候,也会不一样。当你回忆过去一段的平淡的日子时,由于记忆不深,你会觉得那段日子过得很快。相反,如果你想起了一段紧张的经历,比如是困在电梯里等待救援,因为印象深刻,历历在目,就会觉得那段时光是很漫长难忘的。

⑤时间觉还受到情绪的影响,我们在快乐的时候,会感到时间过得飞快。而当痛苦时,日子就会变得很难熬。还有,你要赶到某地办件急事,一路上你一定会觉得汽车开得太慢,并不停地看手表,感到时间走得太快。

⑥时间觉属于生物钟的范畴。但令人吃惊的是,它在很大程度上是后天形成的。人刚生下来时,没有一秒钟、一分钟、一小时之类的时间概念。在日常生活中,人们逐渐接受和适应了这些时间概念,并学会运用。

01 例题先行

⑦在国外,时间觉已被心理学家用来解决一些实际问题。针对学生在进入枯燥、单调的学习科目时,容易产生厌烦、疲劳、“度日如年”的感觉,科学家就采取改变外部刺激的方法,来调整时间觉。如把房间色调布置得明快悦目,播放轻松悠扬的音乐——使人们产生一种时间很容易过去的错觉,避免了厌倦感的产生,大大提高了学习效率。

⑧精神病患者丧失了对外界的感觉能力,无法对寒暑交替、昼夜轮回进行判断,专家就用恢复时间觉的方法来对他们进行治疗。当病人的时间觉正常之后,其他方面的功能就可能发生连锁反应,恢复到正常人的状态。

⑨不过,到现在为止,时间觉仍是一种神秘复杂的生理现象。只有我们彻底揭开了人体生物钟的秘密,才能让时间觉更好地为人类服务。

本文第③段、第④段能否调换顺序?为什么?

01 例题先行

答:不能。第③段主要写了每个人的时间觉都会有差异,第④段主要写了同一个人在不同的时候时间觉的准确程度也有不同。第④段是在第③段基础上进一步体现这种差异,两段间存在递进关系。

02

技巧讲解

讲解技巧重点与答题思路

02 说明文归正、删除、调换

不管是能不能归正,删除,调换,大部分都是不能的。

结合说明顺序,即改变后不符合人们认知事物的规律。

从这个方向来入手,结合技巧,有节奏地答题,综合说明内容考虑,其实该考点并不难解决。

02

近几年,该考点逐渐替代说明思路走向中考舞台。这样的考察方式更能反映学生对全文说明内容和层次的把握。目前在上海地区是必考题。其他地区以北方地区为例也慢慢出现这样的高频考点。

考点分析

01

2

因题型的指向不同,本篇为大家讲解调换的答题技巧:

首先思考:一段材料怎么可以问能不能调换?那么我们可以对应到说明顺序的考点。

必然是不能调换,理由便是不符合人们认知事物的规律。

那在抓这类题型的时候可以考虑说明文的基本顺序关系:

①递进式——承接、递进关系;

②并列式——并列关系。

所以我们要确认段落间这两种关系并分析即可。

考点9:段落归正、删除

03

设问方式与重难点

深入挖掘易错扣分细节

设问方式

某段和某段能不能调换顺序?为什么? ——调换

多段间能不能调换顺序? ——调换

递进式答题思路

1

把握全文,看要求段落对应文章中的哪个说明层次/内容

2

分析要求段落的说明方法和对应的说明内容(或分析段落作用)

3

抓住段落间的逻辑词作为判断点(一般考2-3个段落)

4

根据设问方式套用技巧步骤答题

问:能否调换?

公式:摆观点+概括内容+段落内在的顺序关系+段落外在的顺序关系+结论

例:第四段和第五段能不能调换?

答:不能,第四段的内容+第五段的内容+四段和五段的关系+四段和三段的关系+五段和六段的关系+结论

问:不能调换说明理由

公式:概括段落内容+段落内在的顺序关系+段落外在的顺序关系+结论

例:第四段和第五段不能调换为什么?

答:第四段的内容+第五段的内容+四段和五段的关系+四段和三段的关系+五段和六段的关系+结论

答题模板——递进式

03 例题套练

南洋杉,见证恐龙统治地球的植物(有删改)

①在许多恐龙复原图上,经常有大片的“松林”,郁郁葱葱,是大恐龙的绝美背景。只是,你知道吗?那其实不是松林,而是另一类了不起的植物,那就是南洋杉家族。

②南洋杉家族在2亿年前至6500万年前的侏罗纪到白垩纪时期遍布全球,向南覆盖了现今南美洲、非洲、南极洲、印度和澳大利亚组成的冈瓦纳大陆,向北延伸到了英格兰、格陵兰和瑞典。

③化石证据表明,如今的南洋杉森林在恐龙时代已经成型,但在6500万年前的大灭绝事件中,南洋杉林和恐龙一道遭受了重创。目前,南洋杉林基本仅限南半球部分地区,或者作为松树以及杉树林的附属种出现在北半球。

④尽管有时会被当成松树,南洋杉科的球果、种子和叶子与松科有着明显的区别。松科的球果鳞屑上表面有一对带“翅膀(翼)”的胚珠(种子),而南洋杉科成员的球果鳞屑上仅有一个胚珠。此外,与松科的典型细长针状叶子不同,南洋杉科的叶子的尖锐程度非常多样。不同的物种,叶子的形态可呈鳞片状、锥形到线形或者椭圆状。还有一些种类有着宽阔的叶子,就像开花植物的叶子一样。

⑤现在,古老的南洋杉家族(南洋杉科)仅存3个小家族(南洋杉属、贝壳杉属和瓦勒迈杉属),总计41个物种。这其中,瓦勒迈杉属是最古老的,也是最稀有的。

⑥6500万年前,瓦勒迈杉很可能从墨西哥的尤卡坦半岛熊熊的森林大火和行星撞击中幸存了下来,恐龙却很不幸没能逃脱灭绝的厄运。在狭窄的砂岩峡谷里躲避了数百万年,瓦勒迈杉从至关重要的根部共生真菌那儿获得适宜的湿度和

03 例题套练

足够的水分。在潮湿的峡谷里,瓦勒迈杉从基底(灌木丛)里再次发芽,逐步复苏。但是,诺布尔瓦勒迈杉是唯一现生的成员。

⑦至于相对“树丁兴旺”的贝壳杉属,总计21种,分布于澳大利亚、新西兰和马来群岛。在新西兰北岛上发现的最大的考里松TāneMahuta(毛利语意为“森林之主”),据2002年的观测,整棵树高度超过45米,树干周长不小于15.4米(以胸径约4.9米计),它可能至少生长了2000年!

⑧沿着南洋杉科木化石旁边的隐蔽小路散步,我们可以深深地感受到过去的地质历史。在过去的数千万年里,这些保留了其远古祖先主要性状的活化石如同向导一般,彷佛能引领我们进入恐龙统治地球的时空。

第六段和第七段不能互换顺序,请阐述理由。

公式:概括段落内容+段落内在的顺序关系+段落外在的顺序关系+结论

答:第六段说明了瓦勒迈杉属在6500万年前幸存到复苏的过程,也提到了它只有一个种类,承接第五段段尾句“瓦勒迈杉属是最古老的,也是最稀有的”。第七段介绍贝壳杉属的情况。段首句“至于相对'人丁兴旺'的贝売杉属”中“至于“提示是说明另一个家族“相对'人丁兴旺'”则承接第六段段尾句“诺布尔瓦勒迈杉是唯一现生的成员”。两段内容逻辑顺序来论述的,调换后不符合人们的认知规律,所以不能调换。

(注意:有顺序关系一定要点明,都要考虑公式动作但不是死板答题)

并列式答题思路

1

把握全文,看要求段落(与上一种不同,这类一般2个段落以上)

对应文章中的哪个说明层次/内容

2

分析要求段落说明内容中的顺序,把握好段落大意

3

找与前文的呼应句或内部的固定顺序(时间顺序等)

4

根据设问方式套用技巧步骤答题

问:能否调换?

公式:摆观点+概括内容+段落内在的顺序关系+段落外在的顺序关系+结论

例:第二三四五段能不能调换?

答:不能,第二段内容+第三段内容+第四段的内容+第五段的内容+它们构成什么顺序+呼应前文/呼应结尾+结论

答题模板——并列式

03 例题套练

海洋能:诱人的开发前景

冉晓宁

(1)所谓海洋能,狭义地来说是指海水本身所蕴涵的能量。这是一种几乎无穷无尽的可再生能源,通常包括潮汐能、波浪能、温差能、海流能和盐差能5种。

(2)潮汐现象起因于地球、月亮和太阳相对的天体运动。潮汐发电是利用海水潮涨潮落的势能发电。潮汐能主要集中在狭窄的浅海、港湾和海峡。人类利用潮汐发电已有近百年的历史,潮汐发电是海洋能利用中最现实、技术最成熟也是规模最大的一种。中国是世界上建造潮汐电站最多的国家。位于浙江乐清湾的江厦潮汐电站,是我国最大、世界第三的潮汐电站。

(3)海浪是由风对海水的摩擦和推压引起的,因此,海浪发电实际上也是风能的另一种形式。20世纪70年代初,受石油危机影响,英国、日本、挪威等波浪能丰富的国家开始了波浪发电的开发研究。波浪能的利用被称为“发明家的乐园”,现在全世界波浪能利用的机械设计数以千计,获得专利证书的也达数百件。

(4)海表面和海泽深处的海水之间,温度相差很大,这种温度差中蕴藏着能量。将表面海水视为高机斯层海水视为低温热源,热机组成热力循环系统,不断地将冷冻剂蒸发和冷却使涡轮机转动并发电。如同电厂废热发电、低热热水发电、高山-低估温差发电等技术一样,海洋温差发电也属于地温差发电技术的范畴。锯骨机,全球温差发电的可利用功率在20亿千瓦左右,我国可利用的温差能为1.5亿千瓦。

03 例题套练

(5)海流,亦称海洋流,是风、海水的热对流、出度差、地球自转的偏转力等许多因素在特定的时间与空间内的综合作用下形成的。海流发电是利用海洋中部分海水沿一定方向流动的海流和潮流的动能发电。由于海流距离海岸较远,海流发电存在一系列的关键技术问题难以解决,因此全世界均无大规模海流发电的成效。加拿大于1979年首先研制成由4个对称翼型直叶片构成的立轴水轮机,通过海流带动发电机旋转发电。直到今天,这方面的技术发展仍十分有限。

(6)江河入海口是淡水和咸水交界的地方,水中盐离子的浓度差异也是可以用来发电的一种能量。盐差发电一般用半透膜隔开淡水和咸水,在盐离子浓度差异的驱动下,淡水可不断向盐水渗透而产生水流,从而可以驱动涡轮机发电。据估计,全球“盐差能”达300亿千瓦,可利用的能量约为26亿千瓦。但总体上,盐差能研究还处于实验室试验水平,离实际应用还有较长的路程。

(7)海洋能的优点如此明显。作为可再生能源,它的再生过程十分迅速、短暂。同时它还是一种洁净的能源,既不会污染大气,也不会带来温室效应。然而,海洋能虽然有着许许多多的好处,但它的利用也是十分困难的。

(8)海洋能总量巨大,可面对海洋这个巨大水体,人们的活动能力(人力、财力、物力)相对说来极其渺小。而且,大尺度液体流动几乎总是“湍流”——具有不稳定和不规则的特性,海洋也不例外。此外,海洋能源在空间上的存在也是不可移动的,它不可能按人类希望的时间或空间来进行主观布局,海洋自然能量的获取只可在水介质及沿岸的立体空间内进行。

(9)随着科学技术的发展进步,海洋能利用的障碍也在一点点被克服。近年来,关于海洋能利用的研究和试验热度

03 例题套练

也在不断增加。有人说,海洋能将是21世纪的能源,我们期待这样的预言能够真正实现。

(选自《北京日报》,有删改)

本文第(2)(3)(4)(5)(6)段的顺序能否调换,为什么?

公式:摆观点+概括内容+段落内在的顺序关系+段落外在的顺序关系+结论

答:不能。因为(2)—(6)段介绍潮汐能、波浪能、温差能、海流能和盐差能5种海洋能及其特点,是按照人们对这几种海洋能开发利用的技术成熟度及程度由高到低,开发利用时间由早到晚来介绍的。从结构上看,第(1)段结尾罗列了五种类型,(2)—(6)段与此句形成照应,调换后不符合人们的认知规律,所以不能调换。

(注意:都要考虑这些动作但不是死板答题,也有可能同时要明确点出答递进和呼应两种结构关系)

1、概括不准确

2、答题思路不完整(有就写没有就不写,但是要有这些动作节奏)

3、没有明确的顺序关系(可以运用顺序词)

顺序答题用词:承接/引出/总结/很好地解释了/补充说明/前提条件/说明内容一致/在……基础上……/进一步……/或点段落中的某个词,例如然而这种转折词/……

易错点难点

04

强化训练

综合经典题型强化能力

04 强化训练-1

上海是怎么来的

①一说起“魔都”,大家都知道指的是上海,这座充满魅力的城市是怎么来的呢

②上海位于黄浦江支流——上海浦旁边,当时这一带把河叫作浦。最早在上海浦附近出现了一个居民点,一般居民点都靠着河,用水比较方便,还利于出行。随着人口增多,经济发展,需要给这个地方起一个名字,于是就叫上海。宋朝末年出现上海镇,元朝的时候就建县了,上海地区在开埠之前已是江苏省的一个县。在漫长的历史进程中,上海这个地方的行政地位逐渐上升。

③到了近现代,地理因素在上海的快速发展中进一步突显出来。

④上海的“江海之会”在世界上可谓独一无二。哪个江 长江。哪个海 东海。黄满江的出海口连接着长江,长江又与东海交汇。长江有6300公里,位于世界第三,整个长江流域经由它对上海的经济、文化、社会产生了重要的影响,因为水运曾经是人们赖以生存的主要运输手段。通过水路上海可以方便联系到浙江、江苏,靠海又大大加强了对外联系。

⑤同时,上海还处在中国南北之中。以前,有两种商品在世界贸易中具有重要地位,一是桐油,二是猪繁。当时由于没有化学人工合成品,全世界船只防腐蚀涂料主要是用长江流域山区出产的桐油制造的,而中国相油几乎全部从上海出口。至于猪暴,即猪脖子上的可以用来做刷子的毛,都要从迢迢千里之外的产地——四川、湖南聚集到上海出口。

⑥独特的区位优势带来了人口的持续增长。上海刚开埠时总共有50多万人口,到1900年人口突破100万,到解放初户籍人口达到500万,这一速度比历史上巴黎、伦敦的都要快。人从哪里来?主要靠的是移民。上海的移民大多来自江

04 强化训练-1

苏南部和浙江北部等地区——这些地区是以往一千年间中国经济最发达、文化最繁荣的地方,他们一般文化层次比较高,基本具备良好的市场意识,这也为上海人形成较高的职业道德水准和良好的契约精神奠定了基础。

⑦在这种情况下,上海的文化体现出多元交融、海纳百川的特色,让这座城市充满了魅力。

根据上下文,第⑥段不能与第④⑤两段调换位置,请简要说明理由。

答:④⑤两段说明上海具有“江海之会”、南北之中的区位优势,第⑥段说明移民对上海发展的影响。

文中“独特的区位优势带来了人口的持续增长”一句表明,前者是后者的前提,

而④⑤两段又是对第③段内容的具体说明。

这几段按逻辑顺序说明,符合人们的认知规律,所以不能调换。

04 强化训练-2

“折柳寄情”传递中华传统文化

嵇立平

①2月20日,冬奥会闭幕式在北京国家体育馆鸟巢隆重举行,美轮美奂的表演吸引了全球人们的眼球。

②在闭幕式上的表演中,有一个环节是“折柳寄情”。“长亭外,古道边,芳草碧连天。……”伴随着经典名曲《送别》的悠扬旋律,80名舞蹈演员在光影的衬托下,展现出一条条绿色的柳枝,随后365个各行各业的普通人手捧发光的柳枝围拢过未,代表了一年365天的思念,表现出“惜别冬奥”的场景,这一幕独特的中国式的浪漫演绎,令人感动泪目。

③我国植柳不晚于周朝,柳树是我国的原生树种,也是我国人工栽培最早、分布范围最广的植物之一。殷商时期的甲骨卜辞中就有“柳”的象形文字。我国最早的诗歌总集《诗经》中有。“折柳樊圃”之诗句,即指折下柳枝围成篱笆。

④我国人工种植柳树的记载最早见于周朝文献《古微书·礼纬·稽命征》,文中载:春秋时期“庶人无坟,树以杨柳”,是说平民百姓无坟墓,仅在埋葬地种植杨柳树。可见我国人工种植柳树最迟不晚于周代,在春秋战国时期得到较大的发展。

⑤植柳不仅可以防风固沙、护路卫堤、遮阴造景、获取木材,而且易种易活,随处而安,所以自春秋及至近现代,我国植柳之风长盛不衰,遍布大江南北,也屡屡见于历代的文献、典故之中。

⑥汉代后,柳树被引植到皇家宫廷苑囿中。据载,汉昭帝时著名的园林上林苑和汉梁孝王忘忧之馆中,都种植有大柳

04 强化训练-2

树。西汉名将周亚夫在军营中密植柳树,即历史上著名的“细柳营”。东晋诗人陶渊明爱柳成癖,归隐之后在自家房前亲植五棵柳树,自号“五柳先生”。北魏时著名农学家贾思勰在《齐民要术》中,更对历代植柳经验技术进行了系统总结。

⑦在我国古代文化中,“折柳”一词寓含“惜别怀远”之意,折柳送别的传统文化源远流长。因“柳”与“留”谐音,离别赠柳可以表达挽留之意和依依惜别之情,所以在我国的古代,亲朋好友长期分离时,送行者常要折一支柳条赠给远行者。

⑧最早以“杨柳”来寄托怀家恋土之情的,是我国第一部诗歌总集《诗经》里的《小雅·采薇》:“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。”说的是一个旅人回想当初离家时,杨柳依依随风吹,如今思念归家时,大雪纷纷满天飞。诗句像一幅画,把他在漂泊苦旅中的思乡之情表达得淋漓尽致。唐朝时,京城长安近郊的灞桥两岸,十里长堤,一步一柳,凡送别亲人好友东去的人多到此地分手,并折下桥头柳枝相赠。时间长了,“灞桥折柳”便成了送别的习惯。

⑨“折柳”一词也寓含“怀远”之意。人们在思念亲人、怀念故友时也会折柳寄情。唐代诗人张九龄写有诗歌《折杨柳》:“纤纤折杨柳,持此寄情人。一枝何足贵,怜是故园春。”说的是一位女子折下纤纤的杨柳枝,用来寄给远方的郎君,虽然一枝杨柳并不贵重,但它代表了家乡的春天和自己的相思之情。

⑩《折柳寄情》的表演,向世人传递了中华传统文化的“惜别怀远”之情,让我们与参加冬奥会的各国友人“今宵离别后,一起向未来!”

04 强化训练-2

选文⑧⑨两段的顺序能否调换?请简要说明理由。

答:不能调换,第⑦段,总体写出我国古代文化“折柳”一词寓含“惜别怀远”之意,第⑧段说明“折柳”寓含怀家恋土、惜别之意,第⑨段“折柳”一词也寓含“怀远”之意,

这两段与第⑦段一一对应,存在逻辑关系,因此不能调换顺序。

04 强化训练-3

海水只会越来越咸吗?

①茫茫大海,碧波荡漾,海洋是地球水资源的故乡,但海水会让口渴者望而却步,因为它含有大量且种类丰富的盐,尝起来又苦又涩又咸。

②大海中的盐有多少呢?科学家做过估算,海洋中所有盐类的总重量达到5亿亿吨。人类厨房中的必备品——氯化钠(食盐的主要成分),是海水诸多盐类中最主要的一种。氯化钠在海水中的平均含量有3.5%左右,如果把全世界海水中的氯化钠提取出来平铺在陆地上有120多米厚。除了氯化钠,海洋中还含有碳酸镁、氯化钙以及其他各种金属元素的盐类,它们的平均含量只有氧化钠的三分之一,但提取出来平铺在陆地上也有40米厚。所以,海洋是名副其实的“大盐库”。

③其实,原始地球的海水源自于冰质彗星,水质还是挺“纯”的,它的味道应该像矿泉水一样可口。那么,海洋中的盐是哪儿来的呢?科学家们就这个问题基本已达成共识。

④地球上的水在不断运动和循环,每天都会有大量的海水蒸发到空气中,这些水蒸气升上天空,溶解大气中的二氧化碳,变成微酸的雨滴落到陆地的每一个角落。“酸雨”将溶解的矿物质和金属离子(包括氯离子和钠离子)带进江河中,最后汇入大海。就这样,蒸发掉的水分绕了一圈,再次回到自己的海洋老家,但它却带来了很多陆地上的盐分。根据美国国家海洋和大气管理局的数据,雨水每年会将大约2.25亿吨盐注入海洋,而海洋盐分的90%是由“雨水循环”贡献的。

04 强化训练-3

⑤“雨水循环”并不是海洋盐分唯一的来源,海底火山和深海热泉也在默默“付出”。在海底地壳的裂口处会出现火山和热液喷口——海水沿裂隙向下渗流,受岩浆热源的加热,形成了喷发的热泉。当新鲜的熔岩从海底的火山中涌出时,热的岩石与咸海水发生反应,会溶解其中的一些矿物质,热液喷口则会直接将含盐的热液灌注到海水中。数十亿年的周而复始、日积月累,海洋中的盐分越积越多,海水也就越来越咸了。

⑥既然海水中已经含有那么多盐分,而且盐分还将源源不绝地进入海洋。那么,海水会不会没有限度地“咸”下去?科学家发现,海洋有各种能降低含盐量的奇妙方法,使海水处于动态的平衡之中。

⑦首先,化学反应对降低含盐量会起到重要的作用。一方面,随着雨水将盐分注入海洋,海水中可溶性物质的浓度会越来越高。当盐分的浓度达到饱和后,过饱和的盐分将会析出、结晶或者相互结合成不溶解的化合物,然后沉入海底,变成岩石。另一方面,海底熔岩会与溶解的盐离子发生反应,将它们从水中移除,海底某些粘土和含氢矿物就是通过海底盐类发生的热化学反应形成的。

⑧“还盐归地”也是降低海水含盐量的方法。当台风季节降临时,狂风巨浪会把海水卷到陆地上,溶解的盐分也随海水上岸,散布在沿海陆地。在经历漫长的历史变迁后,有些海湾地带,由于地壳的升高与海洋隔断成为内陆。这部分的海水逐渐被蒸发掉,留下大量的盐类物质。另外,河流中的淡水、融化的冰川等为海洋提供了稳定的淡水,也有助于降低海洋的盐度。

04 强化训练-3

⑨如今,随着全球变暖,极地冰川融化,注入海洋的淡水越来越多。所以,相比较于海水变咸,“海水是否会变淡?”反而成了科学家们更关注的问题。

第④段和第⑤段能否调换顺序?请简要说明理由。

答:不能。第④段和第⑤段都在说明海洋盐分的来源,第⑤段首句是承上启下句,该句的内容决定了④两段内容的先后顺序;另外,第④段说明的是“雨水循环”是海洋盐分的主要来源,④⑤两段是按由主到次的逻辑顺序排列的,所以不能调换。

04 强化训练-4

花重锦官城

①位于北纬30度附近的成都,早在1000多年前就是一座鲜花之城,是花与诗交相辉映的城市。

②761年春天的一个清晨,唐代大诗人杜甫举目四望,锦官城花团锦簇,红艳夺目,他无比欣喜地吟诵出了“晓看红湿处,花重锦官城”的千古佳句。好一个“重”字,既把春雨过后,花色鲜灼、娇艳欲滴的情形跃然纸上,又将繁花簇拥、百花竞放的盛景再现,大概在“花重锦官城”一语之外,再难找到更准确的语言概括千百年来成都与花的故事。

③锦绣芙蓉,海棠万株。在成都最负盛名的各类花卉中,最引以为傲的花当数芙蓉花。相传后蜀皇帝孟昶为讨花蕊夫人欢心,曾在成都遍植芙蓉。芙蓉花有着一日三变色的奇妙习性,从拂晓的白色,到正午的粉色,再到傍晚的赤色。晚秋时节,众芳因秋风严霜而凋谢芜秽之时,芙蓉花仍独自绽放,霜侵露凌尤艳丽,故为人们看重,芙蓉花因此也被称为“拒霜”。芙蓉花大而繁簇,往往一树千万朵,每年秋季成都城墙上和城内外街巷芙蓉花盛开,灿若朝霞,蔚若锦绣,形成长达数十里的鲜花环带,甚为壮观。宋代著名大文豪苏轼曾写过“芙蓉城中花冥冥”,说明宋代成都已有“芙蓉城”之美称。此后,芙蓉城就一直是成都的别称,简称“蓉城”,芙蓉花也成为当代成都的市花。

④并非所有的花卉都如芙蓉这般幸运地保存下了与成都的渊源,有的花只是在诗人的笔端留下了她的芳名和倩影,如海棠花便是一例。诗人吴融赏成都海棠,仿佛感到“云绽霞铺锦水头,占春颜色最风流”;诗人贾岛也盛赞:“昔闻游客话芳菲,濯锦江头几万枝。”

⑤城南丹桂,城西梅花。唐代成都的桂花甚多,特别是城南有一片千亩桂林,每年秋季丹桂飘香,香馨数十里。据民

04 强化训练-4

间传说,唐朝皇帝李世民未登基前,曾在成都城南游览桂花飘香的秋景,禁不住赞叹“秋风动桂林”。成都有多个地名与桂花相联系,如桂溪、五桂桥、桂花街等。

⑥梅花也是在成都历史典籍中频频露面的特色花卉。成都西南一带的梅花盛景,早在唐代就已存在。杜甫《西郊》诗中云:“时出碧鸡坊,西郊向草堂。市桥官柳细,江路野梅香。”五代前蜀皇帝王建也深爱梅花,故而在城西南郊区修建梅林。该梅林一直到宋代仍然存在。陆游的《梅花绝句》:“当年走马锦城西,曾为梅花醉似泥。二十里中香不断,青羊宫到浣花溪。”再现了城西青羊宫附近梅花盛开的美景。

⑦从锦绣芙蓉开满城,到海棠万株冠天下,再到丹桂馥郁香城南,梅花千载醉城西,成都是一片花的盛景,故而杜甫所言“花重锦官城”名副其实,也印证了李白所写“千门万户入画图”并非虚构。

⑧今天的成都人仍然爱着花,喜欢用花来装点城市、园林和住宅;喜欢追逐着花的讯息,春天去龙泉看桃花,夏天去三圣乡赏荷花,……继续演绎着成都与花的故事。

文章第③至⑥自然段可否调换顺序?为什么?

答:不能。

文章第③-⑥段依次写芙蓉满城成都称“蓉城”、海棠满城见诗中、城南桂花留名成都地名和梅花香飘城西的盛景,

是按照从主到次的逻辑顺序安排的,

并与后文第⑦段“从锦绣芙蓉开满城……梅花千载醉城西”一一对应,所以不能调换。

同课章节目录