第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 单元复习课件

文档属性

| 名称 | 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 单元复习课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-06 01:08:30 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

中物理

部编版 历史(八上)

大概念大主题

新课标

新理念

创新设计

核心素养

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

《大单元教学》单元复习

目录

01

大概念·大主题

02

课标标准·目标引领

03

单元概述·整体感知

04

规律探究·思路导学

05

时空线索·重大事件

06

07

08

阶段特征·全球史观

知识梳理·核心素养

单元整合·能力提升

考点过关·复习反馈

10

09

知识架构·总结提升

一

二

三

四

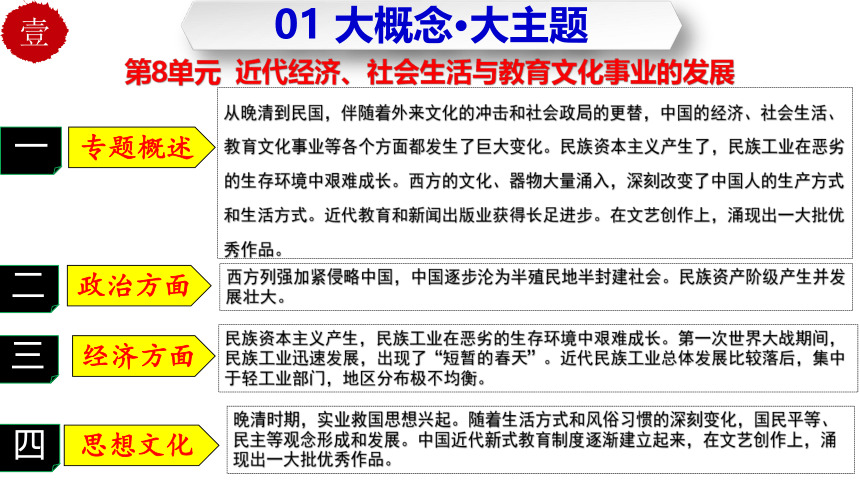

专题概述

政治方面

经济方面

思想文化

西方列强加紧侵略中国,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。民族资产阶级产生并发展壮大。

民族资本主义产生,民族工业在恶劣的生存环境中艰难成长。第一次世界大战期间,民族工业迅速发展,出现了“短暂的春天”。近代民族工业总体发展比较落后,集中于轻工业部门,地区分布极不均衡。

晚清时期,实业救国思想兴起。随着生活方式和风俗习惯的深刻变化,国民平等、民主等观念形成和发展。中国近代新式教育制度逐渐建立起来,在文艺创作上,涌现出一大批优秀作品。

从晚清到民国,伴随着外来文化的冲击和社会政局的更替,中国的经济、社会生活、教育文化事业等各个方面都发生了巨大变化。民族资本主义产生了,民族工业在恶劣的生存环境中艰难成长。西方的文化、器物大量涌入,深刻改变了中国人的生产方式和生活方式。近代教育和新闻出版业获得长足进步。在文艺创作上,涌现出一大批优秀作品。

01 大概念·大主题

壹

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

主题目标

历史解释

时空观念

家国情怀

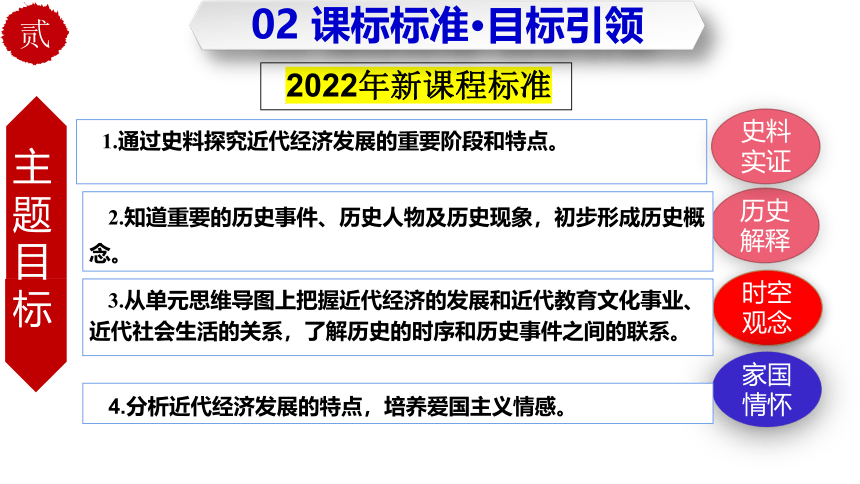

2022年新课程标准

1.通过史料探究近代经济发展的重要阶段和特点。

2.知道重要的历史事件、历史人物及历史现象,初步形成历史概念。

4.分析近代经济发展的特点,培养爱国主义情感。

02 课标标准·目标引领

贰

史料实证

3.从单元思维导图上把握近代经济的发展和近代教育文化事业、近代社会生活的关系,了解历史的时序和历史事件之间的联系。

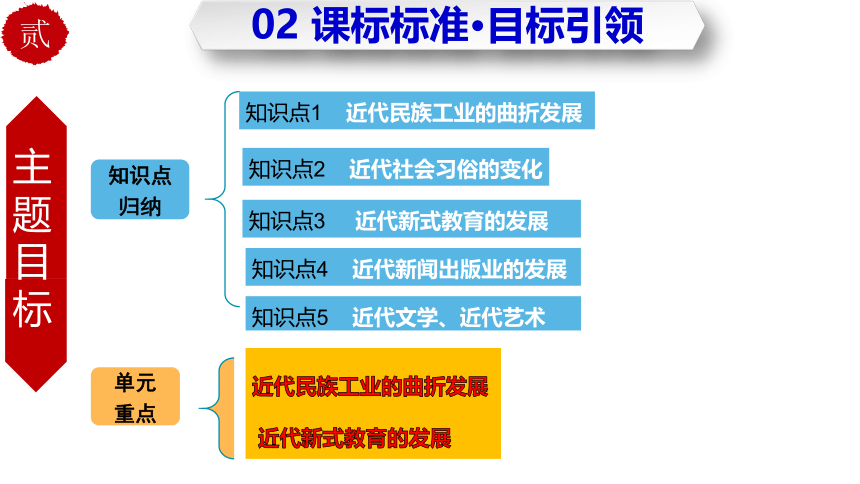

知识点

归纳

单元

重点

02 课标标准·目标引领

贰

主题目标

近代民族工业的曲折发展

近代新式教育的发展

知识点1 近代民族工业的曲折发展

知识点2 近代社会习俗的变化

知识点3 近代新式教育的发展

知识点4 近代新闻出版业的发展

知识点5 近代文学、近代艺术

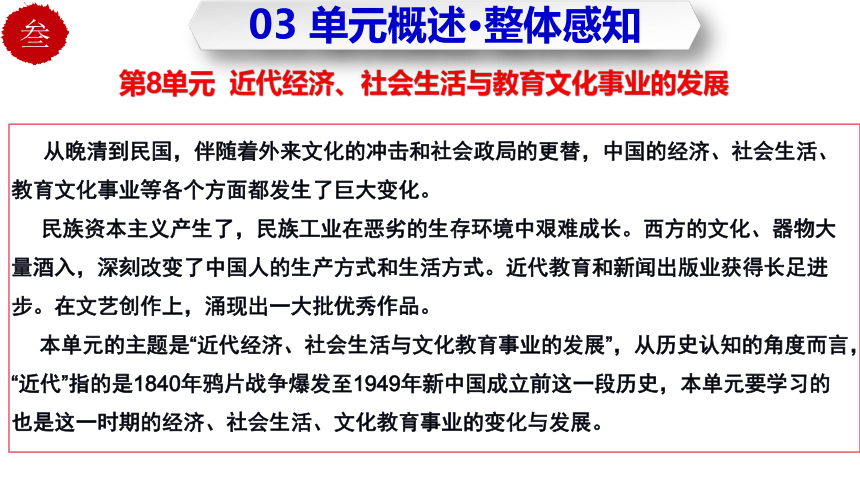

从晚清到民国,伴随着外来文化的冲击和社会政局的更替,中国的经济、社会生活、教育文化事业等各个方面都发生了巨大变化。

民族资本主义产生了,民族工业在恶劣的生存环境中艰难成长。西方的文化、器物大量酒入,深刻改变了中国人的生产方式和生活方式。近代教育和新闻出版业获得长足进步。在文艺创作上,涌现出一大批优秀作品。

本单元的主题是“近代经济、社会生活与文化教育事业的发展”,从历史认知的角度而言,“近代”指的是1840年鸦片战争爆发至1949年新中国成立前这一段历史,本单元要学习的也是这一时期的经济、社会生活、文化教育事业的变化与发展。

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

03 单元概述·整体感知

叁

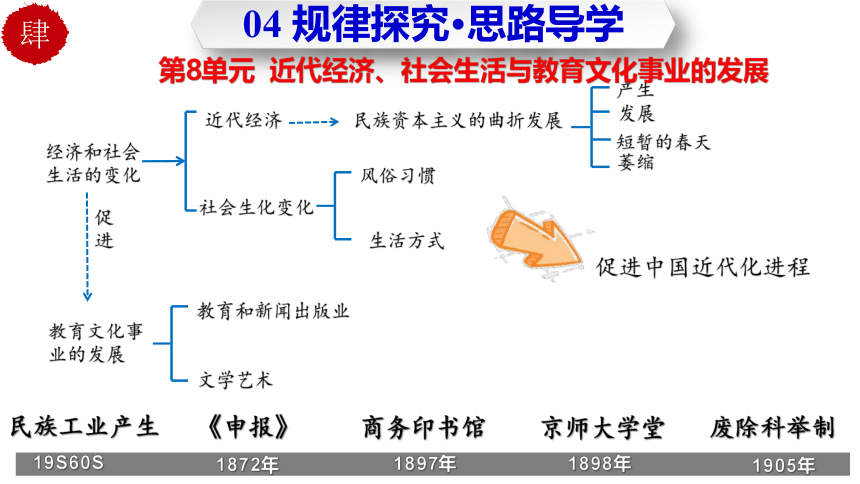

经济和社会生活的变化

教育文化事业的发展

促进

近代经济

社会生化变化

风俗习惯

生活方式

民族资本主义的曲折发展

萎缩

产生

发展

短暂的春天

教育和新闻出版业

文学艺术

促进中国近代化进程

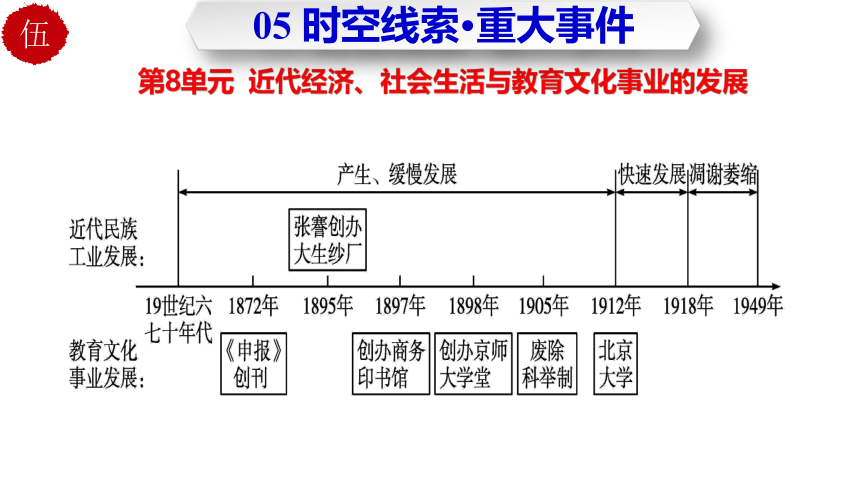

19S60S

1898年

民族工业产生

1897年

《申报》

京师大学堂

1872年

商务印书馆

1905年

废除科举制

肆

04 规律探究·思路导学

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

05 时空线索·重大事件

伍

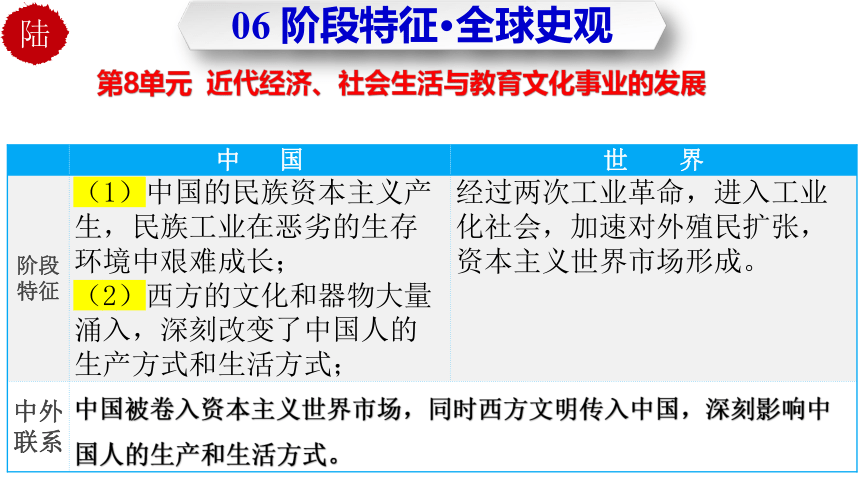

中 国 世 界

阶段特征 (1)中国的民族资本主义产生,民族工业在恶劣的生存环境中艰难成长; (2)西方的文化和器物大量涌入,深刻改变了中国人的生产方式和生活方式; 经过两次工业革命,进入工业化社会,加速对外殖民扩张,资本主义世界市场形成。

中外联系 中国被卷入资本主义世界市场,同时西方文明传入中国,深刻影响中国人的生产和生活方式。 06 阶段特征·全球史观

陆

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

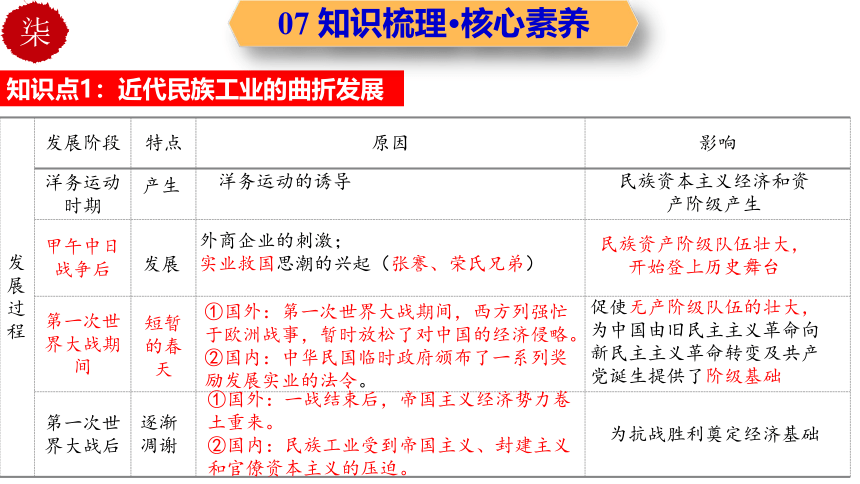

发展过程 发展阶段 特点 原因 影响

洋务运动时期

甲午中日战争后

第一次世界大战期间

第一次世界大战后

产生

洋务运动的诱导

民族资本主义经济和资产阶级产生

发展

外商企业的刺激;

实业救国思潮的兴起(张謇、荣氏兄弟)

民族资产阶级队伍壮大,开始登上历史舞台

短暂的春天

①国外:第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略。

②国内:中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令。

促使无产阶级队伍的壮大,为中国由旧民主主义革命向新民主主义革命转变及共产党诞生提供了阶级基础

逐渐凋谢

①国外:一战结束后,帝国主义经济势力卷土重来。

②国内:民族工业受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫。

为抗战胜利奠定经济基础

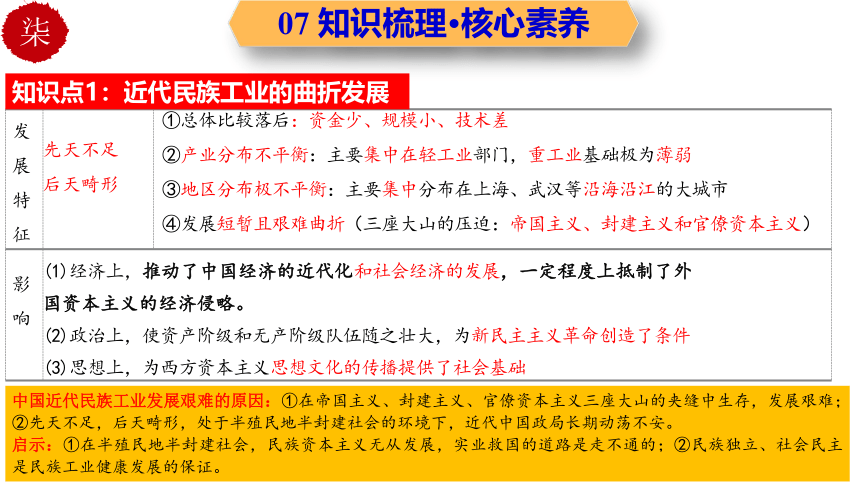

知识点1:近代民族工业的曲折发展

07 知识梳理·核心素养

柒

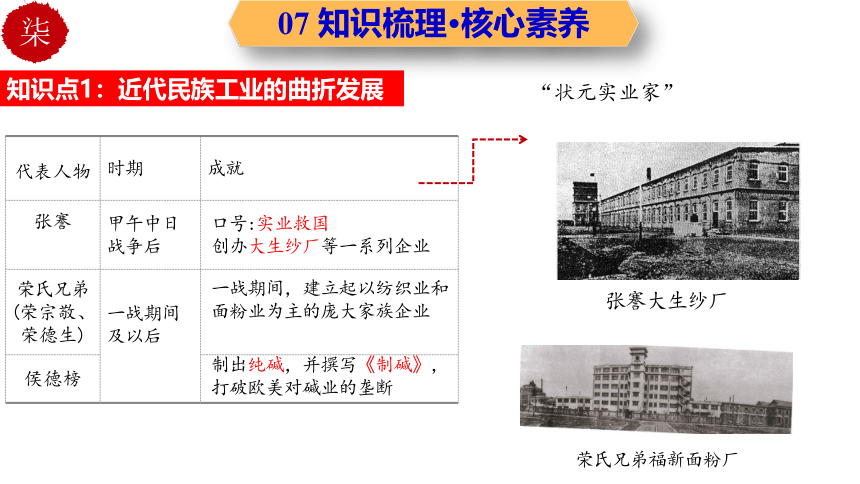

代表人物 时期 成就

张謇 甲午中日战争后

荣氏兄弟(荣宗敬、荣德生) 一战期间及以后

侯德榜

“状元实业家”

张謇大生纱厂

荣氏兄弟福新面粉厂

口号:实业救国

创办大生纱厂等一系列企业

一战期间,建立起以纺织业和面粉业为主的庞大家族企业

制出纯碱,并撰写《制碱》,打破欧美对碱业的垄断

知识点1:近代民族工业的曲折发展

07 知识梳理·核心素养

柒

发展特征

影响 中国近代民族工业发展艰难的原因:①在帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山的夹缝中生存,发展艰难;②先天不足,后天畸形,处于半殖民地半封建社会的环境下,近代中国政局长期动荡不安。

启示:①在半殖民地半封建社会,民族资本主义无从发展,实业救国的道路是走不通的;②民族独立、社会民主是民族工业健康发展的保证。

先天不足

后天畸形

①总体比较落后:资金少、规模小、技术差

②产业分布不平衡:主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱

③地区分布极不平衡:主要集中分布在上海、武汉等沿海沿江的大城市

④发展短暂且艰难曲折(三座大山的压迫:帝国主义、封建主义和官僚资本主义)

(1)经济上,推动了中国经济的近代化和社会经济的发展,一定程度上抵制了外国资本主义的经济侵略。

(2)政治上,使资产阶级和无产阶级队伍随之壮大,为新民主主义革命创造了条件

(3)思想上,为西方资本主义思想文化的传播提供了社会基础

知识点1:近代民族工业的曲折发展

07 知识梳理·核心素养

柒

图示归纳

近代民族资本主义的发展

时空观念

07 知识梳理·核心素养

柒

史料实证

大生纱厂

世人皆言外洋以商务立国。此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工,……此则养民之大经。富国之妙术,不仅为御侮计,而御侮自在其中矣。 ——张謇《代鄂督条陈立国自强疏》

张謇

①人物张謇

②主张实业救国-状元实业家

③成就创办大生纱厂等一批企业等。

背景

甲午中日战争战败、签订《马关条约》,中国的半殖民地化程度大大加深

张謇大力倡导并践行“棉铁主义”。1895年,张謇依靠南通手工棉纺织业较为发达的基础,选址唐家闸创办了大生纱厂。白手起家的张謇创造性地使用股份制方法筹募社会资本。……大生的规模不断扩大,先后建成四个纱厂,是当时全国最大的纺织企业。张謇还投资或参股设立了榨油厂、肥皂厂、冶铁厂、造纸厂、印刷厂等,构建了以棉纺织业为核心的产业链条,并进一步发展了运输、仓储、电力、通讯、食品、金融、地产等产业……推动了中国民族工业的发展进程。

——摘编自张麒《重温清末实业家张謇“棉铁主义”》

发展了众多领域的产业,推动了中国民族工业的发展;推动近代企业股份制的发展。

07 知识梳理·核心素养

柒

历史解释

荣氏兄弟福新面粉厂

“荣宗敬和荣德生兄弟利用第一次世界大战期间的“短暂的春天”,建立了以纺织业和面粉业为主的庞大家族企业。1931年下半年开始他们的面粉和棉纱市场被日本人大量侵占,荣氏企业陷入困境,1937年以后又遭战火洗劫,企业遭受重创。抗战胜利后,荣氏企业虽然有所恢复,但1947年开始再次陷入生存危机”

①“陷入困境”-1931年-九一八事变-开始了局部的侵华战争。

②“遭受重创”-1937年卢沟桥事变-开始了全面侵华战争。

③“陷入生存危机”-1946年国民党发动了全面内战。

④生存环境:在帝国主义和封建主义双重压迫的夹缝中生存,还要遭受战火的摧残,生存环境十分恶劣。

比较落后,行业主要集中在轻工业部门。

发展过程艰难曲折;

地区之间发展不平衡,主要集中在沿海、沿江大城市。

07 知识梳理·核心素养

柒

原因 表现 风俗习惯

生活方式

特点 影响 (1)社会经济与文化的发展和西方民主、平等、自由等思想传入中国

(2)辛亥革命后,民国政府颁布革除社会陋俗的法令,推行了一系列措施

装束上——剪辫、易服(新式旗袍、中山装、西服等)、劝禁缠足

礼节上——废除跪拜礼,代之以鞠躬、握手礼

称谓上——取消“老爷”“大人”的称谓,代之以“先生”“君”

(1)交通:19世纪70年代以后,火车、轮船、电车、汽车、飞机等新式交通工具相继传入中国。

(2)饮食、服饰、婚丧、娱乐方式:日益开放,出现了崇洋逐新的趋向(西餐、洋烟、洋酒、流行时装、烫发流行;文明结婚、追悼会等新式婚丧礼节出现;公园、咖啡馆等风行)

不平衡性;总体特征:呈现出新旧并呈、多元发展的特征

(1)有利于冲破旧思想的束缚,促进民主、平等等思想传播

(2)反映了中国社会面貌的变化和思想观念的革新,有利于推进社会生活的近代化

知识点2:近代社会习俗的变化

07 知识梳理·核心素养

柒

材料二:

民国时期全家福

材料一 然而,即使在1941年,仍旧可以在三四小时内从外滩中段跑到一点也没有改变的农村地区。……传统的中国绵亘不断,差不多伸展到外国租界的边缘为止。在乡村,人们看不到上海影响的任何迹象。

——[美]罗兹·墨菲

《上海——现代中国的钥匙》

材料研读

社会生活的变化

社会生活的变化不平衡,总体呈现出新旧并呈、多元发展的特征

根据材料并结合课本内容分析近代社会生活变化的特征。

07 知识梳理·核心素养

柒

鸦片战争一声炮响,西方坚船利炮把中国推向灾难的深渊。先贤们从“师夷长技”到“实业救国”、变法维新的探索,必须彻底埋葬旧制度。举起义旗发动革命,推翻旧王朝,挥动科学、民主大旗,吹响思想解放的号角。

——《岳麓版普通高中历史必修一政治文明历程》

外因:西方工业文明的影响;

内因:中国民族资本主义的发展;政治变革带来的影响

根据材料思考:近代社会生活发生变化的原因是什么呢?

社会生活的变化

材

料

研

读

07 知识梳理·核心素养

柒

概况 代表:京师大学堂 历程

教学特点

地位

意义

洋务运动时期——京师同文馆、福州船政学堂

甲午战争后——在天津创办北洋西学堂、在上海创办南洋公学

百日维新期间——京师大学堂(北京大学的前身)

(1)1898年戊戌变法期间开设

(2)1912年改名为国立北京大学

(3)1916年,蔡元培出任北京大学校长,以“兼容并包、思想自由”为办学方针,成为新文化运动期间的重要阵地之一

教学内容既有中国传统儒学,又有西方学科,中西结合

中国近代第一所国立大学,也是当时全国的最高学府

推动了中国近代高等教育的发展

1905年,清政府谕令停止科举考试,存在约1300年的科举制度正式废除

清政府通令兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制。中国近代新式教育逐渐发展起来

废除科举制

学制革新

知识点3:近代新式教育的发展

07 知识梳理·核心素养

柒

戊戌变法期间创办的京师大学堂是北京大学的前身。严复:“此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。”这是在评价科举制的废除(1905年)。

史料实证

历史解释

此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。

---严复《论教育与国家之关系》

事件:废除科举制度

影响:开启了中国近代教育,促进了教育的发展。

清未的教育宗旨是传统的“忠君”、“尊孔''。民国元年所公布的教育宗旨为:“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅之,并以美感教育完成其道德。”民国元年所公布“民主学制”即“壬子学制”。此外,在教育立法机构的建立、义务教育立法等方面也有重大的变革。

教育变化:①教育宗旨;②学制;③立法机构;④教育立法

变化背景(原因)

①民族危机加剧;

②辛亥革命推翻封建帝制创建中华民国

④西方思想文化的传入

⑤民族资本主义经济发展推动。

近代教育变革的积极作用有哪些?示例:有利于学习西方先进的近代自然科学、社会科学和人文科学;有利于培养适应时代发展的人才;有利于社会的发展与进步等。

07 知识梳理·核心素养

柒

概况 报刊 代表:《申报》 创办

地位

作用

影响

鸦片战争后—外国人在上海、香港等地创办外文报刊

民国时期著名报纸—上海《申报》、天津《大公报》、上海《新闻报》、延安《解放日报》

民国时期影响较大的刊物—上海《东方杂志》、陈独秀《新青年》、邹韬奋《生活》

1872年在上海创办

《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸

被人称为研究中国近现代史的百科全书

比较翔实的记载了中国近代社会发展变化的曲折历程,保存了大量政治、经济、文化、军事和社会生活等方面的史料

新式报刊报道及时,覆盖面广,深刻影响着人们的日常生活

知识点4:近代新闻出版业的发展

07 知识梳理·核心素养

柒

出版机构 代表:商务印书馆 创办

地位

有影响的出版机构

影响

影响 1897年在上海创办

商务印书馆是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构

编辑出版多种中小学教科书、字典和大批文化学术著作,促进了文化事业的发展

中华书局、开明书店、生活书店以及中国共产党在解放区创办的新华书店等

(1)开拓了人们的视野,培育了一批拥有新知识的人才群体

(2)成为社会变革运动中的重要推动要素,加速了中国近代化的前进步伐,推动了文化事业的发展

知识点4:近代新闻出版业的发展

07 知识梳理·核心素养

柒

报刊 《时务报》 (1896年创办) 《国闻报》 (1897年创办) 《民报》 (1905年创办) 《青年杂志》(1915年创办) 《解放日报》 (1941年创办) 《申报》

(1872年创办)

宣传思想

影响

考点4延伸:近代报刊

维新变法思想

“三民主义”

民主、科学

无产阶级的路线、方针、政策

(马克思主义)

体现了中国政治近代化、思想近代化的探索

见证了解放战争的发展历程

见证、记录晚清以来中国曲折的发展历程

07 知识梳理·核心素养

柒

史料实证

①1897年-上海-商务印书馆

②是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构

③编辑出版多种中小学教科书、字典和大批文化学术著作,促进了文化事业的发展。

①1872年-上海-《申报》

②是近代中国存在时间最长的中文报纸

③见证、记录晚清以来中国曲折复杂的发展历程,具有极高的史料价值,在中国新闻史和社会史研究上都占有重要地位。

①1915年-陈独秀-上海-《青年杂志》(后改名为《新青年》)

②发表《敬告青年》,正式吹响了新文化运动的号角

③《新青年》杂志成为新文化运动的主阵地之一。

07 知识梳理·核心素养

柒

作家 作品 概况

文学 鲁迅 郭沫若 20世纪初以后

茅盾 曹禺 巴金 老舍 赵树理 1942年毛泽东在延安文艺座谈会提出文艺为工农兵服务的方针。

丁玲 周立波 歌剧 —— 《狂人日记》:批判封建礼教,讨伐封建主义的檄文

《阿Q正传》:解剖民族的精神弱点,批判国民性问题

《女神》

《子夜》

《雷雨》

《家》

《骆驼祥子》

《小二黑结婚》《李有才板话》

《太阳照在桑干河上》

《暴风骤雨》

《白毛女》

知识点5-1:近代文学

07 知识梳理·核心素养

柒

鲁迅《狂人日记》揭露了中国几千年来封建礼教“吃人”的真面目,是中国第一部白话小说。

作家 作品 概况

绘画 齐白石 时代主题:抗日救亡

徐悲鸿 音乐 聂耳 田汉 冼星海 电影 —— —— 电影明星:赵丹、周璇等 《虾》

《田横五百士》《愚公移山》

《义勇军进行曲》(作曲)《毕业歌》

《义勇军进行曲》作词

《黄河大合唱》

中国第一部无声电影1905《定军山》

中国第一部有声电影1931《歌女红牡丹》

《十字街头》《马路天使》《渔光曲》

知识点5-2:近代艺术

07 知识梳理·核心素养

柒

《渔光曲》是中国第一部获得国际荣誉的影片。

“第一”类

1.商务印书馆是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构。

2.中国第一部无声电影是1905年拍摄的京剧《定军山》。

3.中国第一部有声电影是1931年拍摄的《歌女红牡丹》。

4.中国人自主建成的第一条铁路干线是京张铁路。

5.中国历史上第一部白话文小说是鲁迅的《狂人日记》。

二、“之最”类

1.1872年在上海创办的《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸。

2.1905年张謇创办的南通博物苑是中国历史上最早的博物馆。

分类速查:

08 单元整合·能力提升

捌

三、作品类

1.鲁迅的《狂人日记》,无情批判吃人的封建礼教,成为一篇讨伐封建主义的檄文。

2.鲁迅的《阿Q正传》,深刻解剖了整个民族的精神弱点,成为批判国民性问题的经典之作。

3.田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》,谱写抗日救亡的时代最强音,后来被定为国歌。

四、人物类

1.张謇:清末状元实业家,抱着“实业救国”的思想,积极发展民族工业,创办了大生纱厂等企业。

2.詹天佑:中国近代铁路之父,担任京张铁路的总工程师,成功地修建了中国自主建设的第一条铁路——京张铁路。

3.齐白石:国画艺术大师,面对日本侵略者,保持民族气节,讽刺作品有《群鼠图》《螃蟹》等,以画虾著称。

分类速查:

08 单元整合·能力提升

捌

项目 民国时期的民族企业 清政府时期的洋务企业

不同点 根本目的

性质

类型

管理方式

相同点 目的 阻碍 作用 民国时期的民族企业VS清政府时期的洋务企业

抵制洋货,发展民族经济,实业救国 。

维护清朝封建统治。

近代资本主义企业。

带有封建色彩的资本主义企业。

以轻工业为主,棉纺织业和面粉业发展最快。

军事工业、民用工业。

近代先进管理方式。

官督商办、官办。

促进经济的发展,增强国家实力。

受到外国资本主义的压榨。

促进了民族资本主义的发展。

08 单元整合·能力提升

捌

项目 古代私学 古代官学 京师大学堂

不同点 出现时期

内容

特点

影响

相同点

古代教育的对比

春秋时期

汉朝

戊戌变法时期

四书五经等儒家经典

既有中国传统儒学,又有西方学科,中西结合

比较自由,教育对象广泛

以为封建王朝培养人才为目标

以培养近代科技、文化人才为主要目标;受西方文化影响较大

促进了古代教育的发展,使文化得以传承

有利于为封建统治者培养人才,巩固统治

推动了中国近代教育发展

都促进思想的繁荣和发展,推动了我国教育和文化的发展

08 单元整合·能力提升

捌

1.(2023年湖北荆州)《东方杂志》第8期转载的文章《论实业所以救亡》指出,“实业之兴衰,关乎国势之存亡”,应发展民族经济以抵御列强的经济侵略。这反映了当时社会的思潮是( )

A.实业救国 B.变法强国 C.民主共和 D.师夷长技

2.(2023年河南)据统计,1901年上海、武汉两地的华商纱厂纱锭占到全国的74.7%;1910年这一比例有所下降,但仍占全国的51.5%。这说明当时中国的纺织业( )

A.发展曲折 B.分布不平衡 C.技术落后 D.规模比较小

3.(2023年广东)有学者这样评价他:“一个在科举道路上累遭挫折的旧式读书人,年逾不惑才幸而取中状元,但他却视官爵如过眼云烟,转而以全部精力创办新式实业。”他是( )

A.魏源 B.张之洞 C.张謇 D.詹天佑

4.(2023年福建)某校历史社团开展研究性学习,查找到两张学生文凭:一张是京师大学堂的毕业文凭,落款是“宣统元年”;另一张是京师第一蒙养院附设女子小学堂文凭,落款是“中华民国元年”,上述纪年方式的变化反映了( )

A.新式学校的出现 B.女性地位的提高 C.历史发展的潮流 D.封建制度的结束

A

B

09 考点过关·复习反馈

C

玖

捌

C

5.(2023年北京)竹枝词是一种以吟咏社会风土人情为主的文学体裁。20世纪初电车刚进入北京时,有竹枝词写道:“电车初试人都怕,说是将来荣祸多。”后来,有人赞叹:“人坐(电)车中称稳便,儿童指点陆行舟。”这说明( )

A.人们对新式交通工具由排斥到认可 B.沿海地区更易感受到社会生活变化

C.居民对电车破坏自然环境强烈不满 D.中国近代民族工业在夹缝中求生存

6.(2023年黑龙江哈尔滨)20世纪三四十年代,一批人民音乐家创作了大量的抗日救亡歌曲,其中由聂耳作曲的一首歌谱写了时代的最强音,它后来被定为中华人民共和国国歌。这首歌曲是( )

A.《松花江上》 B.《义勇军进行曲》 C.《毕业歌》 D.《黄河大合唱》

7.(2023年黑龙江牡丹江)报纸因其报道及时,覆盖面广,深刻影响着人们的日常生活,近代中国存在时间最长的中文报纸是( )

A.《大公报》 B.《申报》 C.《民报》 D.《国闻报》

8.(2023年四川达州)中国近代创办的新式报刊,报道各地发生的重大事件,分析国内外时局,深刻影响着人们的日常生活。近代中国存在时间最长的中文报纸是( )

B

B

09 考点过关·复习反馈

A

玖

A

(1)交通工具的发展:火车、轮船等

(2)电影艺术:《定军山》《歌女红牡丹》《十字街头》

(3)生活方式:饮食、服饰、婚丧、娱乐方式出现了崇洋逐新的趋向

(4)社会习俗:剪发辫、易服饰、改称呼等

(1)教育:京师大学堂、科举制废除等

(2)新闻出版:《申报》、商务印书馆

(3)文学艺术、美术、音乐代表人物:鲁迅、茅盾、齐白石、

徐悲鸿、聂耳、冼星海

知识体系

曲折发展

近代教育文化事业的发展

近代经济的发展

历程:

产生

时间:

初步发展

“短暂的春天”

再度受挫

19世纪六七十年代

19世纪末20世纪初

第一次世界大战期间

第一次世界大战后—新中国成立前

近代社会生活的发展

促进

推动

促进

10 知识架构·总结提升

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

拾

中物理

部编版 历史(八上)

大概念大主题

新课标

新理念

创新设计

核心素养

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

《大单元教学》单元复习

目录

01

大概念·大主题

02

课标标准·目标引领

03

单元概述·整体感知

04

规律探究·思路导学

05

时空线索·重大事件

06

07

08

阶段特征·全球史观

知识梳理·核心素养

单元整合·能力提升

考点过关·复习反馈

10

09

知识架构·总结提升

一

二

三

四

专题概述

政治方面

经济方面

思想文化

西方列强加紧侵略中国,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。民族资产阶级产生并发展壮大。

民族资本主义产生,民族工业在恶劣的生存环境中艰难成长。第一次世界大战期间,民族工业迅速发展,出现了“短暂的春天”。近代民族工业总体发展比较落后,集中于轻工业部门,地区分布极不均衡。

晚清时期,实业救国思想兴起。随着生活方式和风俗习惯的深刻变化,国民平等、民主等观念形成和发展。中国近代新式教育制度逐渐建立起来,在文艺创作上,涌现出一大批优秀作品。

从晚清到民国,伴随着外来文化的冲击和社会政局的更替,中国的经济、社会生活、教育文化事业等各个方面都发生了巨大变化。民族资本主义产生了,民族工业在恶劣的生存环境中艰难成长。西方的文化、器物大量涌入,深刻改变了中国人的生产方式和生活方式。近代教育和新闻出版业获得长足进步。在文艺创作上,涌现出一大批优秀作品。

01 大概念·大主题

壹

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

主题目标

历史解释

时空观念

家国情怀

2022年新课程标准

1.通过史料探究近代经济发展的重要阶段和特点。

2.知道重要的历史事件、历史人物及历史现象,初步形成历史概念。

4.分析近代经济发展的特点,培养爱国主义情感。

02 课标标准·目标引领

贰

史料实证

3.从单元思维导图上把握近代经济的发展和近代教育文化事业、近代社会生活的关系,了解历史的时序和历史事件之间的联系。

知识点

归纳

单元

重点

02 课标标准·目标引领

贰

主题目标

近代民族工业的曲折发展

近代新式教育的发展

知识点1 近代民族工业的曲折发展

知识点2 近代社会习俗的变化

知识点3 近代新式教育的发展

知识点4 近代新闻出版业的发展

知识点5 近代文学、近代艺术

从晚清到民国,伴随着外来文化的冲击和社会政局的更替,中国的经济、社会生活、教育文化事业等各个方面都发生了巨大变化。

民族资本主义产生了,民族工业在恶劣的生存环境中艰难成长。西方的文化、器物大量酒入,深刻改变了中国人的生产方式和生活方式。近代教育和新闻出版业获得长足进步。在文艺创作上,涌现出一大批优秀作品。

本单元的主题是“近代经济、社会生活与文化教育事业的发展”,从历史认知的角度而言,“近代”指的是1840年鸦片战争爆发至1949年新中国成立前这一段历史,本单元要学习的也是这一时期的经济、社会生活、文化教育事业的变化与发展。

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

03 单元概述·整体感知

叁

经济和社会生活的变化

教育文化事业的发展

促进

近代经济

社会生化变化

风俗习惯

生活方式

民族资本主义的曲折发展

萎缩

产生

发展

短暂的春天

教育和新闻出版业

文学艺术

促进中国近代化进程

19S60S

1898年

民族工业产生

1897年

《申报》

京师大学堂

1872年

商务印书馆

1905年

废除科举制

肆

04 规律探究·思路导学

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

05 时空线索·重大事件

伍

中 国 世 界

阶段特征 (1)中国的民族资本主义产生,民族工业在恶劣的生存环境中艰难成长; (2)西方的文化和器物大量涌入,深刻改变了中国人的生产方式和生活方式; 经过两次工业革命,进入工业化社会,加速对外殖民扩张,资本主义世界市场形成。

中外联系 中国被卷入资本主义世界市场,同时西方文明传入中国,深刻影响中国人的生产和生活方式。 06 阶段特征·全球史观

陆

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

发展过程 发展阶段 特点 原因 影响

洋务运动时期

甲午中日战争后

第一次世界大战期间

第一次世界大战后

产生

洋务运动的诱导

民族资本主义经济和资产阶级产生

发展

外商企业的刺激;

实业救国思潮的兴起(张謇、荣氏兄弟)

民族资产阶级队伍壮大,开始登上历史舞台

短暂的春天

①国外:第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略。

②国内:中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令。

促使无产阶级队伍的壮大,为中国由旧民主主义革命向新民主主义革命转变及共产党诞生提供了阶级基础

逐渐凋谢

①国外:一战结束后,帝国主义经济势力卷土重来。

②国内:民族工业受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫。

为抗战胜利奠定经济基础

知识点1:近代民族工业的曲折发展

07 知识梳理·核心素养

柒

代表人物 时期 成就

张謇 甲午中日战争后

荣氏兄弟(荣宗敬、荣德生) 一战期间及以后

侯德榜

“状元实业家”

张謇大生纱厂

荣氏兄弟福新面粉厂

口号:实业救国

创办大生纱厂等一系列企业

一战期间,建立起以纺织业和面粉业为主的庞大家族企业

制出纯碱,并撰写《制碱》,打破欧美对碱业的垄断

知识点1:近代民族工业的曲折发展

07 知识梳理·核心素养

柒

发展特征

影响 中国近代民族工业发展艰难的原因:①在帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山的夹缝中生存,发展艰难;②先天不足,后天畸形,处于半殖民地半封建社会的环境下,近代中国政局长期动荡不安。

启示:①在半殖民地半封建社会,民族资本主义无从发展,实业救国的道路是走不通的;②民族独立、社会民主是民族工业健康发展的保证。

先天不足

后天畸形

①总体比较落后:资金少、规模小、技术差

②产业分布不平衡:主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱

③地区分布极不平衡:主要集中分布在上海、武汉等沿海沿江的大城市

④发展短暂且艰难曲折(三座大山的压迫:帝国主义、封建主义和官僚资本主义)

(1)经济上,推动了中国经济的近代化和社会经济的发展,一定程度上抵制了外国资本主义的经济侵略。

(2)政治上,使资产阶级和无产阶级队伍随之壮大,为新民主主义革命创造了条件

(3)思想上,为西方资本主义思想文化的传播提供了社会基础

知识点1:近代民族工业的曲折发展

07 知识梳理·核心素养

柒

图示归纳

近代民族资本主义的发展

时空观念

07 知识梳理·核心素养

柒

史料实证

大生纱厂

世人皆言外洋以商务立国。此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工,……此则养民之大经。富国之妙术,不仅为御侮计,而御侮自在其中矣。 ——张謇《代鄂督条陈立国自强疏》

张謇

①人物张謇

②主张实业救国-状元实业家

③成就创办大生纱厂等一批企业等。

背景

甲午中日战争战败、签订《马关条约》,中国的半殖民地化程度大大加深

张謇大力倡导并践行“棉铁主义”。1895年,张謇依靠南通手工棉纺织业较为发达的基础,选址唐家闸创办了大生纱厂。白手起家的张謇创造性地使用股份制方法筹募社会资本。……大生的规模不断扩大,先后建成四个纱厂,是当时全国最大的纺织企业。张謇还投资或参股设立了榨油厂、肥皂厂、冶铁厂、造纸厂、印刷厂等,构建了以棉纺织业为核心的产业链条,并进一步发展了运输、仓储、电力、通讯、食品、金融、地产等产业……推动了中国民族工业的发展进程。

——摘编自张麒《重温清末实业家张謇“棉铁主义”》

发展了众多领域的产业,推动了中国民族工业的发展;推动近代企业股份制的发展。

07 知识梳理·核心素养

柒

历史解释

荣氏兄弟福新面粉厂

“荣宗敬和荣德生兄弟利用第一次世界大战期间的“短暂的春天”,建立了以纺织业和面粉业为主的庞大家族企业。1931年下半年开始他们的面粉和棉纱市场被日本人大量侵占,荣氏企业陷入困境,1937年以后又遭战火洗劫,企业遭受重创。抗战胜利后,荣氏企业虽然有所恢复,但1947年开始再次陷入生存危机”

①“陷入困境”-1931年-九一八事变-开始了局部的侵华战争。

②“遭受重创”-1937年卢沟桥事变-开始了全面侵华战争。

③“陷入生存危机”-1946年国民党发动了全面内战。

④生存环境:在帝国主义和封建主义双重压迫的夹缝中生存,还要遭受战火的摧残,生存环境十分恶劣。

比较落后,行业主要集中在轻工业部门。

发展过程艰难曲折;

地区之间发展不平衡,主要集中在沿海、沿江大城市。

07 知识梳理·核心素养

柒

原因 表现 风俗习惯

生活方式

特点 影响 (1)社会经济与文化的发展和西方民主、平等、自由等思想传入中国

(2)辛亥革命后,民国政府颁布革除社会陋俗的法令,推行了一系列措施

装束上——剪辫、易服(新式旗袍、中山装、西服等)、劝禁缠足

礼节上——废除跪拜礼,代之以鞠躬、握手礼

称谓上——取消“老爷”“大人”的称谓,代之以“先生”“君”

(1)交通:19世纪70年代以后,火车、轮船、电车、汽车、飞机等新式交通工具相继传入中国。

(2)饮食、服饰、婚丧、娱乐方式:日益开放,出现了崇洋逐新的趋向(西餐、洋烟、洋酒、流行时装、烫发流行;文明结婚、追悼会等新式婚丧礼节出现;公园、咖啡馆等风行)

不平衡性;总体特征:呈现出新旧并呈、多元发展的特征

(1)有利于冲破旧思想的束缚,促进民主、平等等思想传播

(2)反映了中国社会面貌的变化和思想观念的革新,有利于推进社会生活的近代化

知识点2:近代社会习俗的变化

07 知识梳理·核心素养

柒

材料二:

民国时期全家福

材料一 然而,即使在1941年,仍旧可以在三四小时内从外滩中段跑到一点也没有改变的农村地区。……传统的中国绵亘不断,差不多伸展到外国租界的边缘为止。在乡村,人们看不到上海影响的任何迹象。

——[美]罗兹·墨菲

《上海——现代中国的钥匙》

材料研读

社会生活的变化

社会生活的变化不平衡,总体呈现出新旧并呈、多元发展的特征

根据材料并结合课本内容分析近代社会生活变化的特征。

07 知识梳理·核心素养

柒

鸦片战争一声炮响,西方坚船利炮把中国推向灾难的深渊。先贤们从“师夷长技”到“实业救国”、变法维新的探索,必须彻底埋葬旧制度。举起义旗发动革命,推翻旧王朝,挥动科学、民主大旗,吹响思想解放的号角。

——《岳麓版普通高中历史必修一政治文明历程》

外因:西方工业文明的影响;

内因:中国民族资本主义的发展;政治变革带来的影响

根据材料思考:近代社会生活发生变化的原因是什么呢?

社会生活的变化

材

料

研

读

07 知识梳理·核心素养

柒

概况 代表:京师大学堂 历程

教学特点

地位

意义

洋务运动时期——京师同文馆、福州船政学堂

甲午战争后——在天津创办北洋西学堂、在上海创办南洋公学

百日维新期间——京师大学堂(北京大学的前身)

(1)1898年戊戌变法期间开设

(2)1912年改名为国立北京大学

(3)1916年,蔡元培出任北京大学校长,以“兼容并包、思想自由”为办学方针,成为新文化运动期间的重要阵地之一

教学内容既有中国传统儒学,又有西方学科,中西结合

中国近代第一所国立大学,也是当时全国的最高学府

推动了中国近代高等教育的发展

1905年,清政府谕令停止科举考试,存在约1300年的科举制度正式废除

清政府通令兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制。中国近代新式教育逐渐发展起来

废除科举制

学制革新

知识点3:近代新式教育的发展

07 知识梳理·核心素养

柒

戊戌变法期间创办的京师大学堂是北京大学的前身。严复:“此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。”这是在评价科举制的废除(1905年)。

史料实证

历史解释

此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。

---严复《论教育与国家之关系》

事件:废除科举制度

影响:开启了中国近代教育,促进了教育的发展。

清未的教育宗旨是传统的“忠君”、“尊孔''。民国元年所公布的教育宗旨为:“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅之,并以美感教育完成其道德。”民国元年所公布“民主学制”即“壬子学制”。此外,在教育立法机构的建立、义务教育立法等方面也有重大的变革。

教育变化:①教育宗旨;②学制;③立法机构;④教育立法

变化背景(原因)

①民族危机加剧;

②辛亥革命推翻封建帝制创建中华民国

④西方思想文化的传入

⑤民族资本主义经济发展推动。

近代教育变革的积极作用有哪些?示例:有利于学习西方先进的近代自然科学、社会科学和人文科学;有利于培养适应时代发展的人才;有利于社会的发展与进步等。

07 知识梳理·核心素养

柒

概况 报刊 代表:《申报》 创办

地位

作用

影响

鸦片战争后—外国人在上海、香港等地创办外文报刊

民国时期著名报纸—上海《申报》、天津《大公报》、上海《新闻报》、延安《解放日报》

民国时期影响较大的刊物—上海《东方杂志》、陈独秀《新青年》、邹韬奋《生活》

1872年在上海创办

《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸

被人称为研究中国近现代史的百科全书

比较翔实的记载了中国近代社会发展变化的曲折历程,保存了大量政治、经济、文化、军事和社会生活等方面的史料

新式报刊报道及时,覆盖面广,深刻影响着人们的日常生活

知识点4:近代新闻出版业的发展

07 知识梳理·核心素养

柒

出版机构 代表:商务印书馆 创办

地位

有影响的出版机构

影响

影响 1897年在上海创办

商务印书馆是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构

编辑出版多种中小学教科书、字典和大批文化学术著作,促进了文化事业的发展

中华书局、开明书店、生活书店以及中国共产党在解放区创办的新华书店等

(1)开拓了人们的视野,培育了一批拥有新知识的人才群体

(2)成为社会变革运动中的重要推动要素,加速了中国近代化的前进步伐,推动了文化事业的发展

知识点4:近代新闻出版业的发展

07 知识梳理·核心素养

柒

报刊 《时务报》 (1896年创办) 《国闻报》 (1897年创办) 《民报》 (1905年创办) 《青年杂志》(1915年创办) 《解放日报》 (1941年创办) 《申报》

(1872年创办)

宣传思想

影响

考点4延伸:近代报刊

维新变法思想

“三民主义”

民主、科学

无产阶级的路线、方针、政策

(马克思主义)

体现了中国政治近代化、思想近代化的探索

见证了解放战争的发展历程

见证、记录晚清以来中国曲折的发展历程

07 知识梳理·核心素养

柒

史料实证

①1897年-上海-商务印书馆

②是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构

③编辑出版多种中小学教科书、字典和大批文化学术著作,促进了文化事业的发展。

①1872年-上海-《申报》

②是近代中国存在时间最长的中文报纸

③见证、记录晚清以来中国曲折复杂的发展历程,具有极高的史料价值,在中国新闻史和社会史研究上都占有重要地位。

①1915年-陈独秀-上海-《青年杂志》(后改名为《新青年》)

②发表《敬告青年》,正式吹响了新文化运动的号角

③《新青年》杂志成为新文化运动的主阵地之一。

07 知识梳理·核心素养

柒

作家 作品 概况

文学 鲁迅 郭沫若 20世纪初以后

茅盾 曹禺 巴金 老舍 赵树理 1942年毛泽东在延安文艺座谈会提出文艺为工农兵服务的方针。

丁玲 周立波 歌剧 —— 《狂人日记》:批判封建礼教,讨伐封建主义的檄文

《阿Q正传》:解剖民族的精神弱点,批判国民性问题

《女神》

《子夜》

《雷雨》

《家》

《骆驼祥子》

《小二黑结婚》《李有才板话》

《太阳照在桑干河上》

《暴风骤雨》

《白毛女》

知识点5-1:近代文学

07 知识梳理·核心素养

柒

鲁迅《狂人日记》揭露了中国几千年来封建礼教“吃人”的真面目,是中国第一部白话小说。

作家 作品 概况

绘画 齐白石 时代主题:抗日救亡

徐悲鸿 音乐 聂耳 田汉 冼星海 电影 —— —— 电影明星:赵丹、周璇等 《虾》

《田横五百士》《愚公移山》

《义勇军进行曲》(作曲)《毕业歌》

《义勇军进行曲》作词

《黄河大合唱》

中国第一部无声电影1905《定军山》

中国第一部有声电影1931《歌女红牡丹》

《十字街头》《马路天使》《渔光曲》

知识点5-2:近代艺术

07 知识梳理·核心素养

柒

《渔光曲》是中国第一部获得国际荣誉的影片。

“第一”类

1.商务印书馆是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构。

2.中国第一部无声电影是1905年拍摄的京剧《定军山》。

3.中国第一部有声电影是1931年拍摄的《歌女红牡丹》。

4.中国人自主建成的第一条铁路干线是京张铁路。

5.中国历史上第一部白话文小说是鲁迅的《狂人日记》。

二、“之最”类

1.1872年在上海创办的《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸。

2.1905年张謇创办的南通博物苑是中国历史上最早的博物馆。

分类速查:

08 单元整合·能力提升

捌

三、作品类

1.鲁迅的《狂人日记》,无情批判吃人的封建礼教,成为一篇讨伐封建主义的檄文。

2.鲁迅的《阿Q正传》,深刻解剖了整个民族的精神弱点,成为批判国民性问题的经典之作。

3.田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》,谱写抗日救亡的时代最强音,后来被定为国歌。

四、人物类

1.张謇:清末状元实业家,抱着“实业救国”的思想,积极发展民族工业,创办了大生纱厂等企业。

2.詹天佑:中国近代铁路之父,担任京张铁路的总工程师,成功地修建了中国自主建设的第一条铁路——京张铁路。

3.齐白石:国画艺术大师,面对日本侵略者,保持民族气节,讽刺作品有《群鼠图》《螃蟹》等,以画虾著称。

分类速查:

08 单元整合·能力提升

捌

项目 民国时期的民族企业 清政府时期的洋务企业

不同点 根本目的

性质

类型

管理方式

相同点 目的 阻碍 作用 民国时期的民族企业VS清政府时期的洋务企业

抵制洋货,发展民族经济,实业救国 。

维护清朝封建统治。

近代资本主义企业。

带有封建色彩的资本主义企业。

以轻工业为主,棉纺织业和面粉业发展最快。

军事工业、民用工业。

近代先进管理方式。

官督商办、官办。

促进经济的发展,增强国家实力。

受到外国资本主义的压榨。

促进了民族资本主义的发展。

08 单元整合·能力提升

捌

项目 古代私学 古代官学 京师大学堂

不同点 出现时期

内容

特点

影响

相同点

古代教育的对比

春秋时期

汉朝

戊戌变法时期

四书五经等儒家经典

既有中国传统儒学,又有西方学科,中西结合

比较自由,教育对象广泛

以为封建王朝培养人才为目标

以培养近代科技、文化人才为主要目标;受西方文化影响较大

促进了古代教育的发展,使文化得以传承

有利于为封建统治者培养人才,巩固统治

推动了中国近代教育发展

都促进思想的繁荣和发展,推动了我国教育和文化的发展

08 单元整合·能力提升

捌

1.(2023年湖北荆州)《东方杂志》第8期转载的文章《论实业所以救亡》指出,“实业之兴衰,关乎国势之存亡”,应发展民族经济以抵御列强的经济侵略。这反映了当时社会的思潮是( )

A.实业救国 B.变法强国 C.民主共和 D.师夷长技

2.(2023年河南)据统计,1901年上海、武汉两地的华商纱厂纱锭占到全国的74.7%;1910年这一比例有所下降,但仍占全国的51.5%。这说明当时中国的纺织业( )

A.发展曲折 B.分布不平衡 C.技术落后 D.规模比较小

3.(2023年广东)有学者这样评价他:“一个在科举道路上累遭挫折的旧式读书人,年逾不惑才幸而取中状元,但他却视官爵如过眼云烟,转而以全部精力创办新式实业。”他是( )

A.魏源 B.张之洞 C.张謇 D.詹天佑

4.(2023年福建)某校历史社团开展研究性学习,查找到两张学生文凭:一张是京师大学堂的毕业文凭,落款是“宣统元年”;另一张是京师第一蒙养院附设女子小学堂文凭,落款是“中华民国元年”,上述纪年方式的变化反映了( )

A.新式学校的出现 B.女性地位的提高 C.历史发展的潮流 D.封建制度的结束

A

B

09 考点过关·复习反馈

C

玖

捌

C

5.(2023年北京)竹枝词是一种以吟咏社会风土人情为主的文学体裁。20世纪初电车刚进入北京时,有竹枝词写道:“电车初试人都怕,说是将来荣祸多。”后来,有人赞叹:“人坐(电)车中称稳便,儿童指点陆行舟。”这说明( )

A.人们对新式交通工具由排斥到认可 B.沿海地区更易感受到社会生活变化

C.居民对电车破坏自然环境强烈不满 D.中国近代民族工业在夹缝中求生存

6.(2023年黑龙江哈尔滨)20世纪三四十年代,一批人民音乐家创作了大量的抗日救亡歌曲,其中由聂耳作曲的一首歌谱写了时代的最强音,它后来被定为中华人民共和国国歌。这首歌曲是( )

A.《松花江上》 B.《义勇军进行曲》 C.《毕业歌》 D.《黄河大合唱》

7.(2023年黑龙江牡丹江)报纸因其报道及时,覆盖面广,深刻影响着人们的日常生活,近代中国存在时间最长的中文报纸是( )

A.《大公报》 B.《申报》 C.《民报》 D.《国闻报》

8.(2023年四川达州)中国近代创办的新式报刊,报道各地发生的重大事件,分析国内外时局,深刻影响着人们的日常生活。近代中国存在时间最长的中文报纸是( )

B

B

09 考点过关·复习反馈

A

玖

A

(1)交通工具的发展:火车、轮船等

(2)电影艺术:《定军山》《歌女红牡丹》《十字街头》

(3)生活方式:饮食、服饰、婚丧、娱乐方式出现了崇洋逐新的趋向

(4)社会习俗:剪发辫、易服饰、改称呼等

(1)教育:京师大学堂、科举制废除等

(2)新闻出版:《申报》、商务印书馆

(3)文学艺术、美术、音乐代表人物:鲁迅、茅盾、齐白石、

徐悲鸿、聂耳、冼星海

知识体系

曲折发展

近代教育文化事业的发展

近代经济的发展

历程:

产生

时间:

初步发展

“短暂的春天”

再度受挫

19世纪六七十年代

19世纪末20世纪初

第一次世界大战期间

第一次世界大战后—新中国成立前

近代社会生活的发展

促进

推动

促进

10 知识架构·总结提升

第8单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

拾

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹