3.3《生态系统的物质循环》课时同步练2023~2024学年高中生物人教版(2019)选择性必修2(含答案)

文档属性

| 名称 | 3.3《生态系统的物质循环》课时同步练2023~2024学年高中生物人教版(2019)选择性必修2(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 411.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-06 08:23:20 | ||

图片预览

文档简介

3.3《生态系统的物质循环》课时同步练

【夯实基础】

1.下列与生态系统中的铅有关的叙述,错误的是( )

A.植物可以通过根系和叶片吸收非生物环境中的铅

B.非生物环境中的铅通过生产者进入生物群落,通过分解者回归非生物环境

C.由于植物体的不断吸收、积蓄,最终铅在植物体的浓度可能会超过环境浓度,该现象可称作生物富集

D.铅能沿食物链富集的原因是铅在生物体内形成稳定的化合物,不易被排出

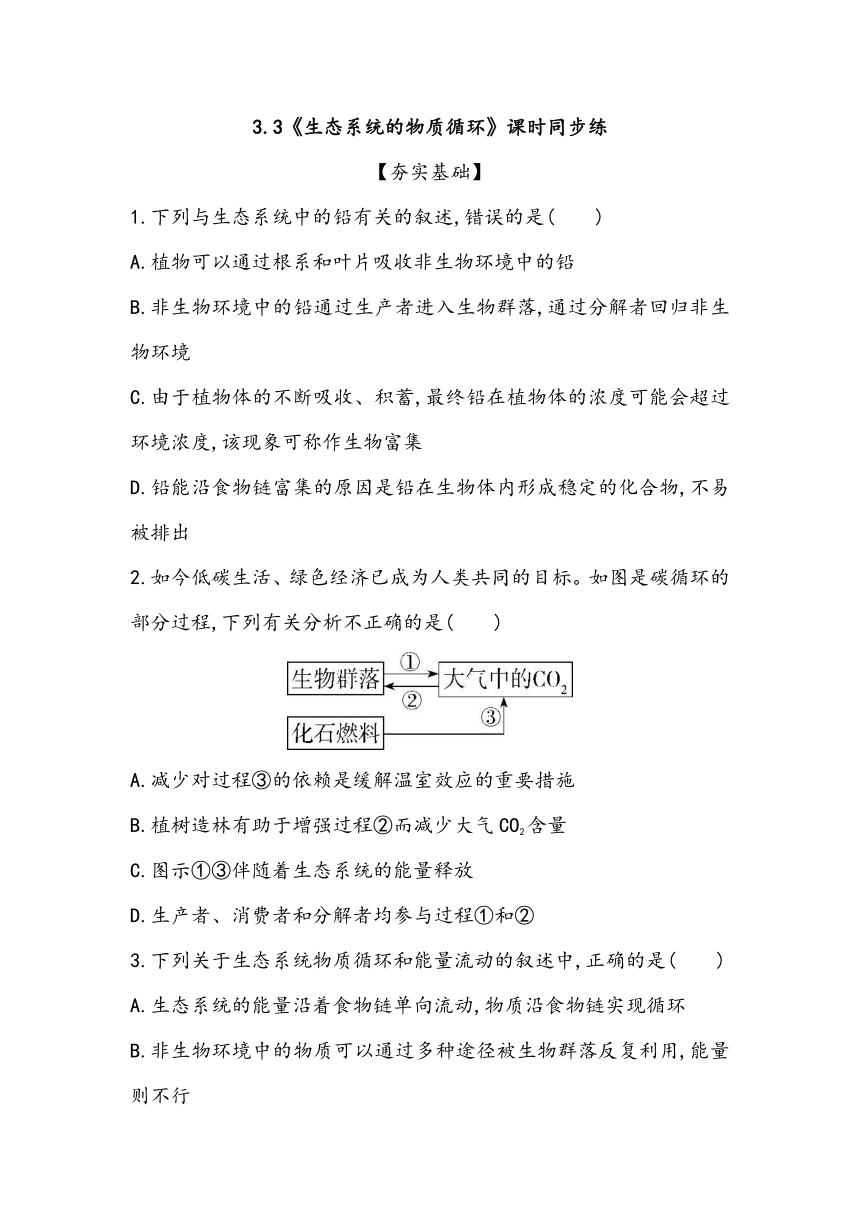

2.如今低碳生活、绿色经济已成为人类共同的目标。如图是碳循环的部分过程,下列有关分析不正确的是( )

A.减少对过程③的依赖是缓解温室效应的重要措施

B.植树造林有助于增强过程②而减少大气CO2含量

C.图示①③伴随着生态系统的能量释放

D.生产者、消费者和分解者均参与过程①和②

3.下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述中,正确的是( )

A.生态系统的能量沿着食物链单向流动,物质沿食物链实现循环

B.非生物环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用,能量则不行

C.利用粪便做肥料肥田,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用

D.富营养化水体出现水华现象,可以说明能量流动的特点

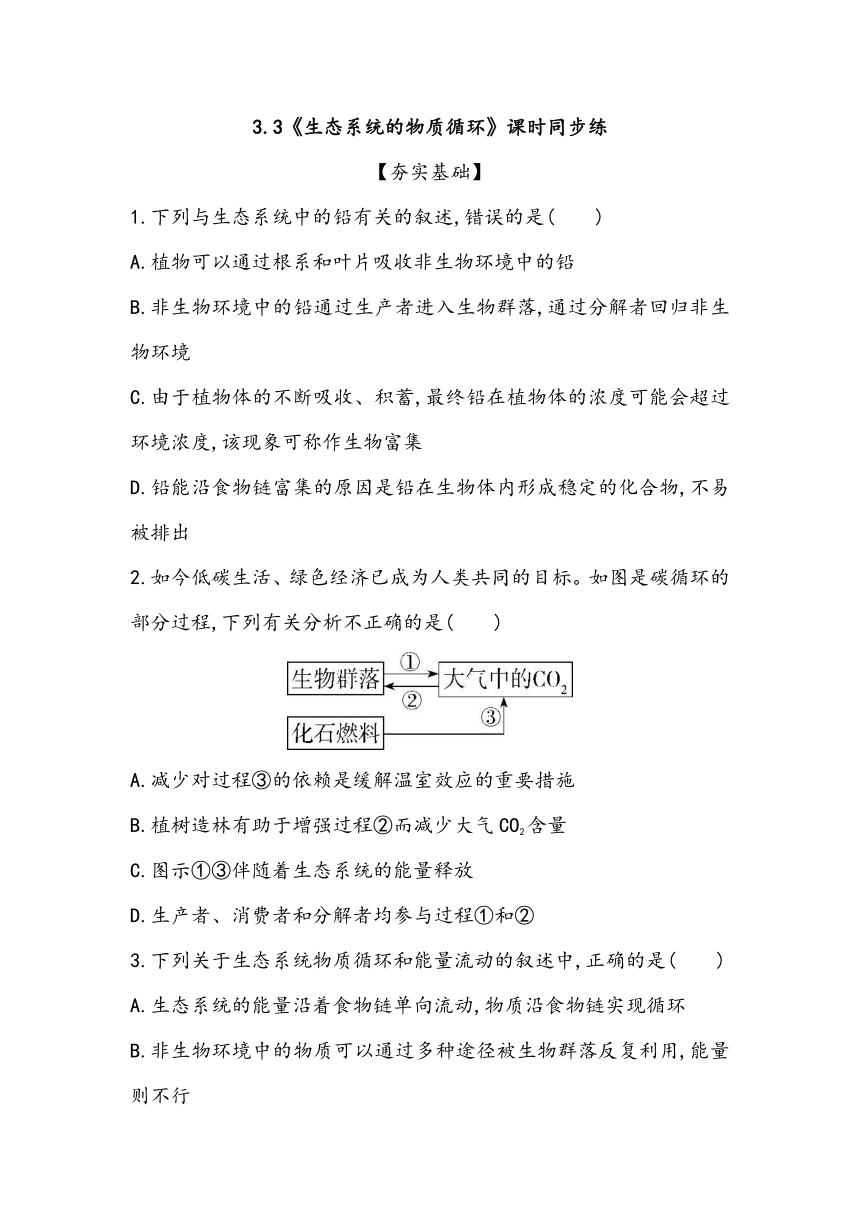

4.如图为生物圈循环过程示意图,甲~丁表示生态系统的成分,①→⑦表示过程。下列叙述正确的是( )

A.①⑤⑥表示呼吸作用

B.①和②的速率基本相等,使生物体和大气中的碳含量长期处于稳定状态

C.甲→丙→丁构成一条食物链

D.碳通过①②⑤⑥过程在生物群落和非生物环境间实现循环

5.关于生态系统的物质循环,下列说法错误的是( )

A.物质是指C、H、O、N、P、S等化学元素

B.碳主要以CO2的形式在生物群落与非生物环境之间循环

C.生产者和分解者在物质循环中起着重要作用,消费者与此无关

D.生物群落中的碳不能实现循环,而是以有机物的形式传递

6.关于“探究土壤微生物对淀粉的分解作用”的课题,设计不合理的是( )

A.用等量土壤浸出液和蒸馏水处理等量淀粉糊

B.实验应分别对土壤浸出液和蒸馏水进行高温消毒后再处理淀粉糊

C.应在20 ℃左右下处理7天后,再进行相关检测

D.用碘液检测淀粉的剩余量,用斐林试剂检测还原糖的生成量

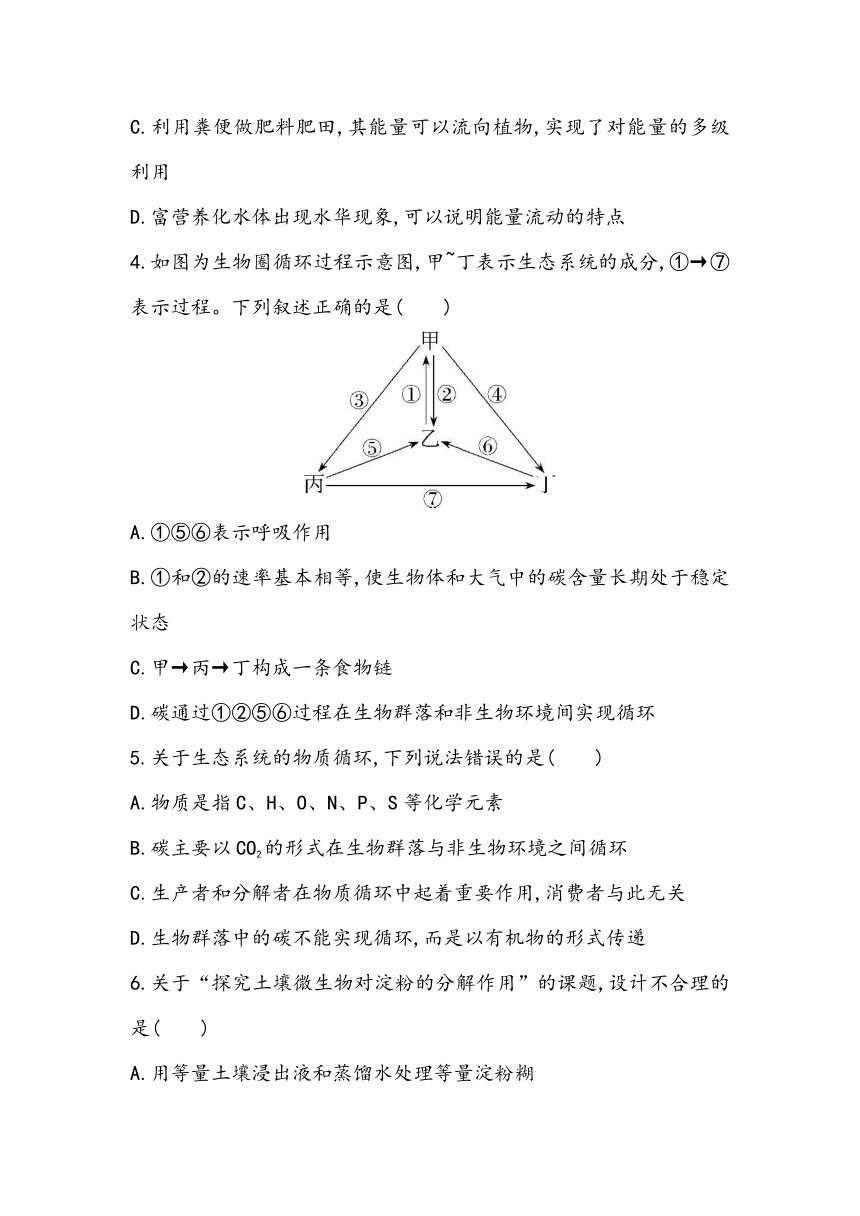

7.如图表示某生态系统中,甲、乙两种群在一段时间内的数量变化情况。下列有关叙述错误的是( )

A.甲为被捕食者,乙为捕食者

B.M时甲、乙两种群的数量相等,但出生率不一定相等

C.甲种群中的碳元素可通过一定途径进入乙种群

D.若长期受某重金属污染,甲种群体内重金属浓度大于乙种群

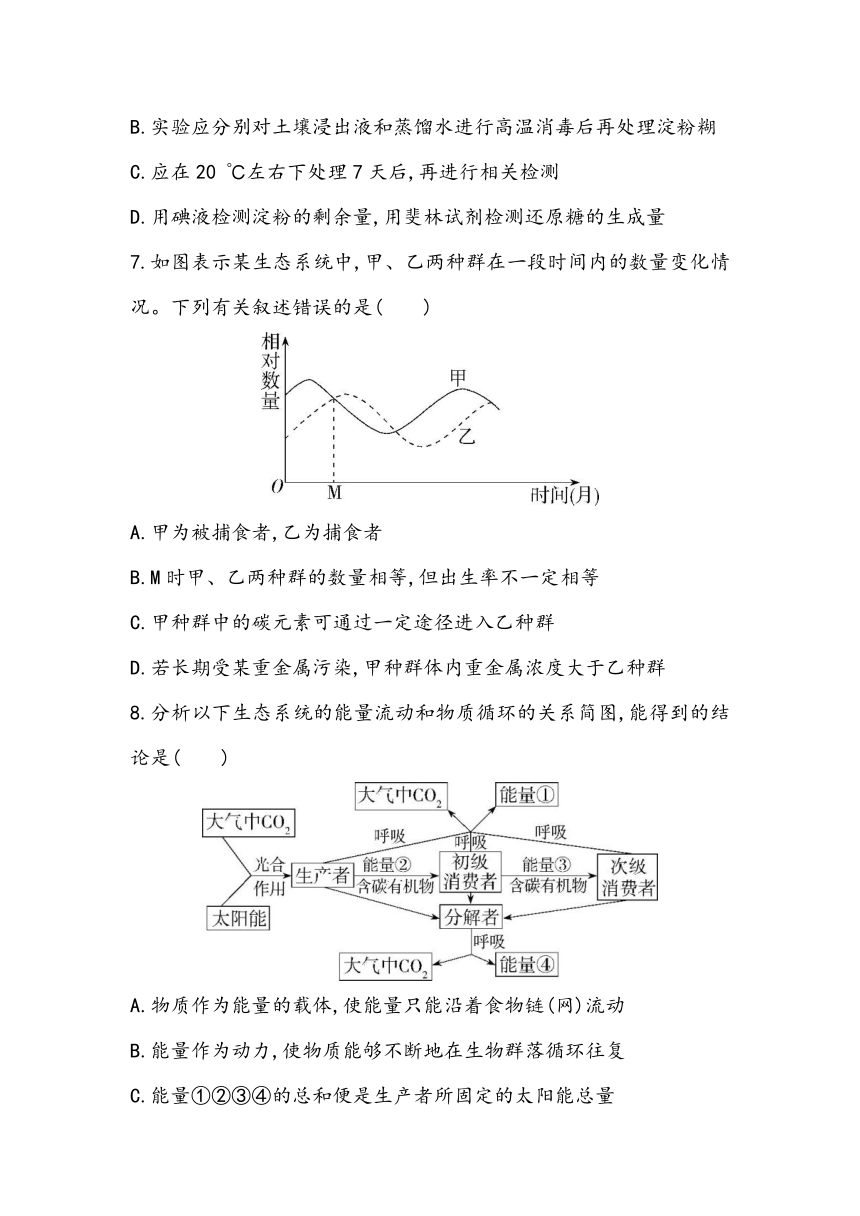

8.分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,能得到的结论是( )

A.物质作为能量的载体,使能量只能沿着食物链(网)流动

B.能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落循环往复

C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D.能量流动和物质循环是两个相互依存、不可分割的过程

9.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤的处理情况见下表。下列叙述不正确的是( )

1组 2组 3组 4组

土壤处理 灭菌 不灭菌 灭菌 不灭菌

湿润 湿润 较干燥 较干燥

A.该实验的自变量为土壤是否灭菌处理,实验中的对照组是1组和3组

B.该实验的目的之一是探究土壤微生物分解落叶与土壤湿度间的关系

C.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

D.预期结果是1、3组的落叶不被分解,2、4组的落叶被不同程度分解

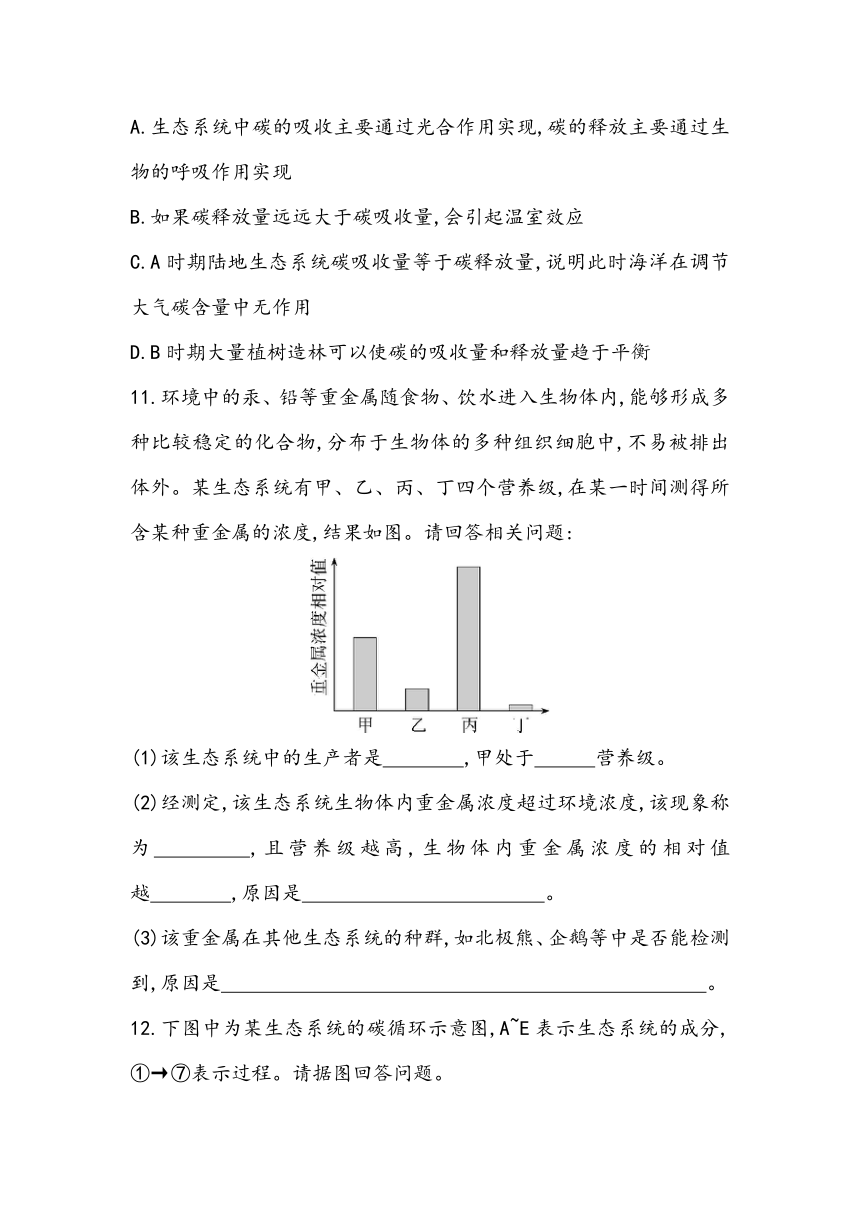

10.气候变化与生态系统的碳循环密切相关。下表为A、B两个不同时期陆地生态系统中生物群落与大气环境的碳交换情况。下列相关叙述中,错误的是( )

时期 碳吸收量(kgC·a-1) 碳释放量(kgC·a-1)

A 1.20×1014 1.20×1014

B 1.20×1014 1.26×1014

A.生态系统中碳的吸收主要通过光合作用实现,碳的释放主要通过生物的呼吸作用实现

B.如果碳释放量远远大于碳吸收量,会引起温室效应

C.A时期陆地生态系统碳吸收量等于碳释放量,说明此时海洋在调节大气碳含量中无作用

D.B时期大量植树造林可以使碳的吸收量和释放量趋于平衡

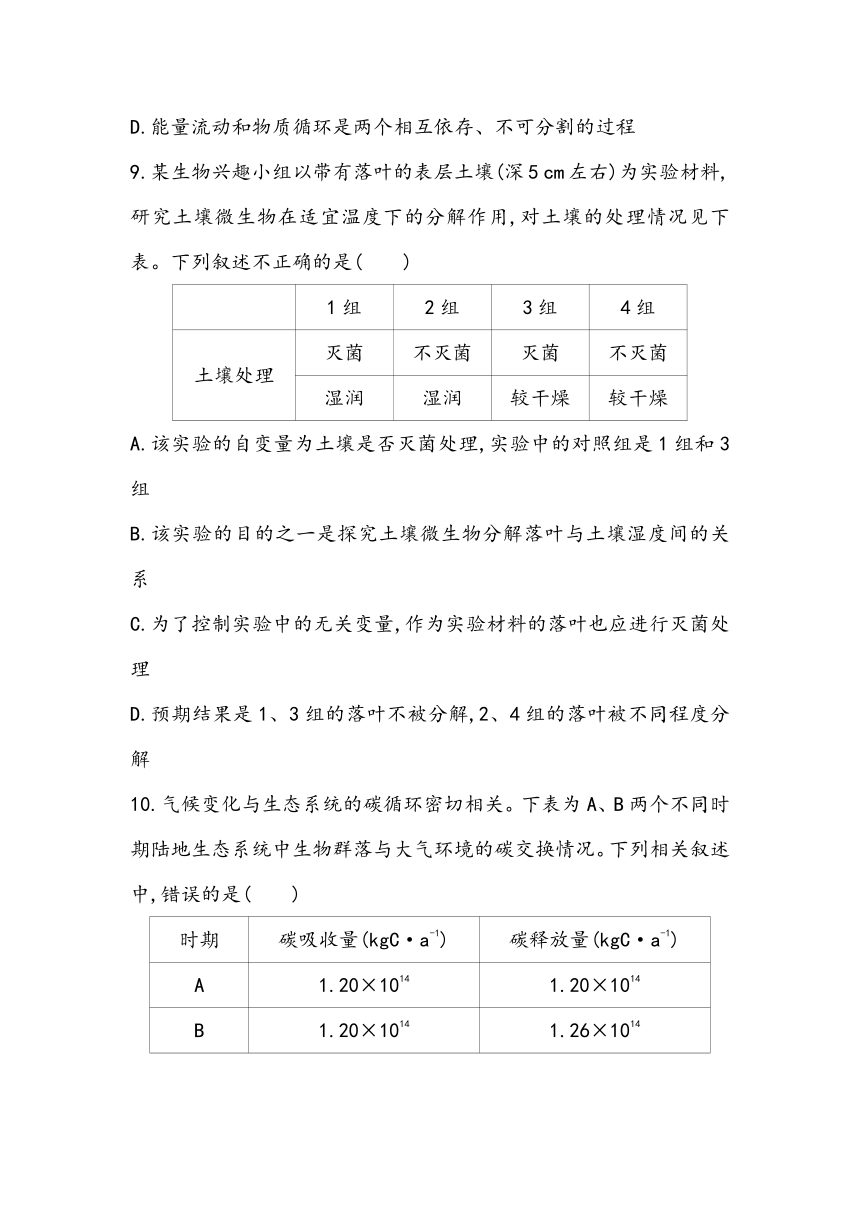

11.环境中的汞、铅等重金属随食物、饮水进入生物体内,能够形成多种比较稳定的化合物,分布于生物体的多种组织细胞中,不易被排出体外。某生态系统有甲、乙、丙、丁四个营养级,在某一时间测得所含某种重金属的浓度,结果如图。请回答相关问题:

(1)该生态系统中的生产者是 ,甲处于 营养级。

(2)经测定,该生态系统生物体内重金属浓度超过环境浓度,该现象称为 ,且营养级越高,生物体内重金属浓度的相对值越 ,原因是 。

(3)该重金属在其他生态系统的种群,如北极熊、企鹅等中是否能检测到,原因是 。

12.下图中为某生态系统的碳循环示意图,A~E表示生态系统的成分,①→⑦表示过程。请据图回答问题。

(1)碳元素在生物群落和非生物环境之间的循环形式主要是 ,在生产者和消费者之间以 的形式传递。

(2)字母B表示 ,⑤代表的生理过程是 。 深度解析

(3)写出图中所包含的食物链: (用字母和箭头表示)。若环境中有不易被分解的有毒物质,则在 中含量最多。

(4)若大气中二氧化碳增多,可能会加剧 。

【能力提升】

1.下图表示某森林生态系统一年内CO2消耗量与释放量的情况,其中甲表示该生态系统消费者呼吸作用CO2释放量,乙表示分解者呼吸作用CO2释放量,丙表示生产者呼吸作用CO2释放量,丁表示生产者光合作用及化能合成作用CO2消耗量。下列叙述不正确的是( )

A.碳循环在该生物群落内部是以含碳有机物的形式双向传递

B.流经该生态系统的总能量可用丁来表示

C.人工生态系统中CO2的消耗量与释放量的关系往往不符合该图

D.该森林生态系统的物种丰富度可能正在增加

2.下列关于物质循环的叙述,错误的是( )

A.CO2和有机物在生物群落与非生物环境之间的循环叫作碳循环

B.生产者与分解者的部分生理活动是完成物质循环的重要环节

C.能量为物质在生物群落和非生物环境之间的循环提供动力

D.湖泊生态系统的物质循环不能在该生态系统内独立地进行

3.如图是自然界中碳循环的简图,下列相关叙述正确的是( )

A.甲为消费者,乙为分解者,丙为生产者

B.碳元素以无机物的形式在“丙→乙→甲”食物链中流动

C.温室效应主要是图中①过程释放大量CO2进入大气造成的

D.稳定的自然生态系统中,大气中的CO2通过过程④进入生物群落的量是相对稳定的

4.甲、乙、丙分别代表人体液中物质交换、食物网中能量流动、生态系统碳循环的示意图。据此,下列说法中正确的是( )

A.甲图D与B间能直接进行物质交换,D与A之间也能直接进行物质交换

B.比较图乙和图丙可以看出,生态系统的能量单向流动,但物质可以实现循环

C.从研究内容来看,甲和乙、丙分别属于生命系统的个体水平、群落水平和群落水平

D.因捕食关系而建立的食物链中,能量最少的是丙图中的B所处的营养级

5.选择合适的鱼在稻田中放养可以提高水稻产量。下表为养鱼对水稻产量和稻田土壤有机质含量影响的实验结果。下列相关叙述中,不正确的是( )

处理 水稻产量(kg/hm2) 土壤有机质含量(%)

稻田养鱼 8 023 2.72

对照 7 474 2.56

A.养鱼有利于稻田生态系统中的能量更多地流向人类

B.鱼捕食浮游植物从而提高了水稻产量

C.鱼排出的粪便可提高稻田土壤有机质的含量

D.稻田养鱼的模式运用了物质循环具有全球性的特点

6.如图1表示某生态系统一条食物链中三个种群一年内的数量变化,图2为该食物链中三个种群一年内能量流动统计的部分数据,下列有关叙述正确的是 ( )

图1

图2

A.6月时,种群Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的年龄结构分别是衰退型、增长型、增长型

B.铅等重金属在甲种群(种群Ⅲ)含量最高

C.图2中种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗能量约为6.95×107 kJ

D.甲到丙的能量传递效率约为20%

7.某生态系统中,镉在沿着食物链传递的过程中产生生物富集现象。该生态系统有甲、乙、丙、丁四个营养级,各营养级所积累的镉的相对浓度如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.图示四个营养级中的所有生物构成生物群落

B.该生态系统的食物链可表示为丁→乙→甲→丙

C.镉沿食物链不断聚集并最终积累在最高营养级,几乎不能回归非生物环境

D.四个营养级所同化的能量值的关系可表示为丁<甲+乙+丙

8.(不定项)为研究森林生态系统的碳循环,对黑松老龄(砍伐后50~250年)和幼龄(砍伐后0~22年)生态系统的有机碳库及年碳收支进行测试,结果见表。据表判断正确的是( )

碳量黑松林 生产者活生物量(g/m2) 净初级生产力[g/(m2·年)] 异养呼吸[g/(m2·年)]

老龄 12 730 470 440

幼龄 1 460 420 380

注:净初级生产力指生产者光合作用固定总碳的速率减去自身呼吸作用消耗碳的速率;异养呼吸指消费者和分解者的呼吸作用。

A.幼龄黑松群落中每克生产者活生物量的净初级生产力小于老龄群落

B.幼龄黑松群落每平方米有40 g碳用于生产者当年的生长、发育和繁殖

C.储存在生产者活生物量中的碳主要以CO2的形式进入无机环境

D.根据年碳收支分析,老龄黑松群落能降低大气碳总量避免温室效应加剧

9.下表表示某一达到稳定的生态系统中甲、乙、丙、丁四个种群的同化量和残留农药DDT的平均浓度,请回答下列问题:

甲 乙 丙 丁

同化量(×107 kJ) 1 300 130 91 25

DDT平均浓度(×10-6 ppm) 0.04 0.35 0.39 3.4

(1)根据表中数据,可推测乙、丙之间的种间关系是 。请画出由这四个种群构成的食物链(食物网)。

(2)该生态系统中,第一营养级到第二营养级能量的传递效率为 。

(3)碳元素在表中四个种群间以 形式进行传递,传递方向是

(填“单向”或“双向”)的。

10.图1是生态系统碳循环示意图,图2代表的是图1食物网中能量流动的“金字塔”结构图,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级。请据图回答问题:

图1

图2

(1)图1中能够将大气中CO2固定下来的生物成分是 (填图中字母),自然界生物群落中的碳返回大气的途径有 (填数字序号),从该图可看出,物质在生态系统中具有 的特点。

(2)图1中,①过程的进行需要 (填具体的能量形式)的驱动,而能量在B→C的流动过程,以 为载体,这些都说明生态系统的物质循环和能量流动间的关系是 。

(3)从图2“能量金字塔”可以看出能量流动的特点是 ,该图中Ⅱ、Ⅲ中的生物分别对应图1中何字母指代的生物成分 、 (填图1中字母)。

(4)若铅、汞等重金属进入图1所示生态系统,则图2中 所示营养级重金属含量最高,原因是 。

参考答案:

【夯实基础】

1-5BDBDC

6-10BDDAC

11.

(1)丁 第三

(2)生物富集 高 重金属等有害物质可通过食物链富集

(3)可能会检测到,因为有害物质可通过水、大气和生物迁移等途径扩散到世界各地,具有全球性

12.

(1)CO2 有机物

(2)分解者 分解者的分解作用

(3)A→D→C C

(4)温室效应

【能力提升】

1-7AADBDBB

8.CD

9.

(1)竞争

(2)17%

(3)有机物 单向

10.

(1)B ②、③ 循环往复

(2)太阳能、无机物氧化时释放的化学能 有机物 相互依存、不可分割

(3)逐级递减 C C

(4)Ⅳ 铅、汞等重金属沿食物链逐渐在生物体内聚集,最终积累在食物链的顶端

【夯实基础】

1.下列与生态系统中的铅有关的叙述,错误的是( )

A.植物可以通过根系和叶片吸收非生物环境中的铅

B.非生物环境中的铅通过生产者进入生物群落,通过分解者回归非生物环境

C.由于植物体的不断吸收、积蓄,最终铅在植物体的浓度可能会超过环境浓度,该现象可称作生物富集

D.铅能沿食物链富集的原因是铅在生物体内形成稳定的化合物,不易被排出

2.如今低碳生活、绿色经济已成为人类共同的目标。如图是碳循环的部分过程,下列有关分析不正确的是( )

A.减少对过程③的依赖是缓解温室效应的重要措施

B.植树造林有助于增强过程②而减少大气CO2含量

C.图示①③伴随着生态系统的能量释放

D.生产者、消费者和分解者均参与过程①和②

3.下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述中,正确的是( )

A.生态系统的能量沿着食物链单向流动,物质沿食物链实现循环

B.非生物环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用,能量则不行

C.利用粪便做肥料肥田,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用

D.富营养化水体出现水华现象,可以说明能量流动的特点

4.如图为生物圈循环过程示意图,甲~丁表示生态系统的成分,①→⑦表示过程。下列叙述正确的是( )

A.①⑤⑥表示呼吸作用

B.①和②的速率基本相等,使生物体和大气中的碳含量长期处于稳定状态

C.甲→丙→丁构成一条食物链

D.碳通过①②⑤⑥过程在生物群落和非生物环境间实现循环

5.关于生态系统的物质循环,下列说法错误的是( )

A.物质是指C、H、O、N、P、S等化学元素

B.碳主要以CO2的形式在生物群落与非生物环境之间循环

C.生产者和分解者在物质循环中起着重要作用,消费者与此无关

D.生物群落中的碳不能实现循环,而是以有机物的形式传递

6.关于“探究土壤微生物对淀粉的分解作用”的课题,设计不合理的是( )

A.用等量土壤浸出液和蒸馏水处理等量淀粉糊

B.实验应分别对土壤浸出液和蒸馏水进行高温消毒后再处理淀粉糊

C.应在20 ℃左右下处理7天后,再进行相关检测

D.用碘液检测淀粉的剩余量,用斐林试剂检测还原糖的生成量

7.如图表示某生态系统中,甲、乙两种群在一段时间内的数量变化情况。下列有关叙述错误的是( )

A.甲为被捕食者,乙为捕食者

B.M时甲、乙两种群的数量相等,但出生率不一定相等

C.甲种群中的碳元素可通过一定途径进入乙种群

D.若长期受某重金属污染,甲种群体内重金属浓度大于乙种群

8.分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,能得到的结论是( )

A.物质作为能量的载体,使能量只能沿着食物链(网)流动

B.能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落循环往复

C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D.能量流动和物质循环是两个相互依存、不可分割的过程

9.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤的处理情况见下表。下列叙述不正确的是( )

1组 2组 3组 4组

土壤处理 灭菌 不灭菌 灭菌 不灭菌

湿润 湿润 较干燥 较干燥

A.该实验的自变量为土壤是否灭菌处理,实验中的对照组是1组和3组

B.该实验的目的之一是探究土壤微生物分解落叶与土壤湿度间的关系

C.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

D.预期结果是1、3组的落叶不被分解,2、4组的落叶被不同程度分解

10.气候变化与生态系统的碳循环密切相关。下表为A、B两个不同时期陆地生态系统中生物群落与大气环境的碳交换情况。下列相关叙述中,错误的是( )

时期 碳吸收量(kgC·a-1) 碳释放量(kgC·a-1)

A 1.20×1014 1.20×1014

B 1.20×1014 1.26×1014

A.生态系统中碳的吸收主要通过光合作用实现,碳的释放主要通过生物的呼吸作用实现

B.如果碳释放量远远大于碳吸收量,会引起温室效应

C.A时期陆地生态系统碳吸收量等于碳释放量,说明此时海洋在调节大气碳含量中无作用

D.B时期大量植树造林可以使碳的吸收量和释放量趋于平衡

11.环境中的汞、铅等重金属随食物、饮水进入生物体内,能够形成多种比较稳定的化合物,分布于生物体的多种组织细胞中,不易被排出体外。某生态系统有甲、乙、丙、丁四个营养级,在某一时间测得所含某种重金属的浓度,结果如图。请回答相关问题:

(1)该生态系统中的生产者是 ,甲处于 营养级。

(2)经测定,该生态系统生物体内重金属浓度超过环境浓度,该现象称为 ,且营养级越高,生物体内重金属浓度的相对值越 ,原因是 。

(3)该重金属在其他生态系统的种群,如北极熊、企鹅等中是否能检测到,原因是 。

12.下图中为某生态系统的碳循环示意图,A~E表示生态系统的成分,①→⑦表示过程。请据图回答问题。

(1)碳元素在生物群落和非生物环境之间的循环形式主要是 ,在生产者和消费者之间以 的形式传递。

(2)字母B表示 ,⑤代表的生理过程是 。 深度解析

(3)写出图中所包含的食物链: (用字母和箭头表示)。若环境中有不易被分解的有毒物质,则在 中含量最多。

(4)若大气中二氧化碳增多,可能会加剧 。

【能力提升】

1.下图表示某森林生态系统一年内CO2消耗量与释放量的情况,其中甲表示该生态系统消费者呼吸作用CO2释放量,乙表示分解者呼吸作用CO2释放量,丙表示生产者呼吸作用CO2释放量,丁表示生产者光合作用及化能合成作用CO2消耗量。下列叙述不正确的是( )

A.碳循环在该生物群落内部是以含碳有机物的形式双向传递

B.流经该生态系统的总能量可用丁来表示

C.人工生态系统中CO2的消耗量与释放量的关系往往不符合该图

D.该森林生态系统的物种丰富度可能正在增加

2.下列关于物质循环的叙述,错误的是( )

A.CO2和有机物在生物群落与非生物环境之间的循环叫作碳循环

B.生产者与分解者的部分生理活动是完成物质循环的重要环节

C.能量为物质在生物群落和非生物环境之间的循环提供动力

D.湖泊生态系统的物质循环不能在该生态系统内独立地进行

3.如图是自然界中碳循环的简图,下列相关叙述正确的是( )

A.甲为消费者,乙为分解者,丙为生产者

B.碳元素以无机物的形式在“丙→乙→甲”食物链中流动

C.温室效应主要是图中①过程释放大量CO2进入大气造成的

D.稳定的自然生态系统中,大气中的CO2通过过程④进入生物群落的量是相对稳定的

4.甲、乙、丙分别代表人体液中物质交换、食物网中能量流动、生态系统碳循环的示意图。据此,下列说法中正确的是( )

A.甲图D与B间能直接进行物质交换,D与A之间也能直接进行物质交换

B.比较图乙和图丙可以看出,生态系统的能量单向流动,但物质可以实现循环

C.从研究内容来看,甲和乙、丙分别属于生命系统的个体水平、群落水平和群落水平

D.因捕食关系而建立的食物链中,能量最少的是丙图中的B所处的营养级

5.选择合适的鱼在稻田中放养可以提高水稻产量。下表为养鱼对水稻产量和稻田土壤有机质含量影响的实验结果。下列相关叙述中,不正确的是( )

处理 水稻产量(kg/hm2) 土壤有机质含量(%)

稻田养鱼 8 023 2.72

对照 7 474 2.56

A.养鱼有利于稻田生态系统中的能量更多地流向人类

B.鱼捕食浮游植物从而提高了水稻产量

C.鱼排出的粪便可提高稻田土壤有机质的含量

D.稻田养鱼的模式运用了物质循环具有全球性的特点

6.如图1表示某生态系统一条食物链中三个种群一年内的数量变化,图2为该食物链中三个种群一年内能量流动统计的部分数据,下列有关叙述正确的是 ( )

图1

图2

A.6月时,种群Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的年龄结构分别是衰退型、增长型、增长型

B.铅等重金属在甲种群(种群Ⅲ)含量最高

C.图2中种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗能量约为6.95×107 kJ

D.甲到丙的能量传递效率约为20%

7.某生态系统中,镉在沿着食物链传递的过程中产生生物富集现象。该生态系统有甲、乙、丙、丁四个营养级,各营养级所积累的镉的相对浓度如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.图示四个营养级中的所有生物构成生物群落

B.该生态系统的食物链可表示为丁→乙→甲→丙

C.镉沿食物链不断聚集并最终积累在最高营养级,几乎不能回归非生物环境

D.四个营养级所同化的能量值的关系可表示为丁<甲+乙+丙

8.(不定项)为研究森林生态系统的碳循环,对黑松老龄(砍伐后50~250年)和幼龄(砍伐后0~22年)生态系统的有机碳库及年碳收支进行测试,结果见表。据表判断正确的是( )

碳量黑松林 生产者活生物量(g/m2) 净初级生产力[g/(m2·年)] 异养呼吸[g/(m2·年)]

老龄 12 730 470 440

幼龄 1 460 420 380

注:净初级生产力指生产者光合作用固定总碳的速率减去自身呼吸作用消耗碳的速率;异养呼吸指消费者和分解者的呼吸作用。

A.幼龄黑松群落中每克生产者活生物量的净初级生产力小于老龄群落

B.幼龄黑松群落每平方米有40 g碳用于生产者当年的生长、发育和繁殖

C.储存在生产者活生物量中的碳主要以CO2的形式进入无机环境

D.根据年碳收支分析,老龄黑松群落能降低大气碳总量避免温室效应加剧

9.下表表示某一达到稳定的生态系统中甲、乙、丙、丁四个种群的同化量和残留农药DDT的平均浓度,请回答下列问题:

甲 乙 丙 丁

同化量(×107 kJ) 1 300 130 91 25

DDT平均浓度(×10-6 ppm) 0.04 0.35 0.39 3.4

(1)根据表中数据,可推测乙、丙之间的种间关系是 。请画出由这四个种群构成的食物链(食物网)。

(2)该生态系统中,第一营养级到第二营养级能量的传递效率为 。

(3)碳元素在表中四个种群间以 形式进行传递,传递方向是

(填“单向”或“双向”)的。

10.图1是生态系统碳循环示意图,图2代表的是图1食物网中能量流动的“金字塔”结构图,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级。请据图回答问题:

图1

图2

(1)图1中能够将大气中CO2固定下来的生物成分是 (填图中字母),自然界生物群落中的碳返回大气的途径有 (填数字序号),从该图可看出,物质在生态系统中具有 的特点。

(2)图1中,①过程的进行需要 (填具体的能量形式)的驱动,而能量在B→C的流动过程,以 为载体,这些都说明生态系统的物质循环和能量流动间的关系是 。

(3)从图2“能量金字塔”可以看出能量流动的特点是 ,该图中Ⅱ、Ⅲ中的生物分别对应图1中何字母指代的生物成分 、 (填图1中字母)。

(4)若铅、汞等重金属进入图1所示生态系统,则图2中 所示营养级重金属含量最高,原因是 。

参考答案:

【夯实基础】

1-5BDBDC

6-10BDDAC

11.

(1)丁 第三

(2)生物富集 高 重金属等有害物质可通过食物链富集

(3)可能会检测到,因为有害物质可通过水、大气和生物迁移等途径扩散到世界各地,具有全球性

12.

(1)CO2 有机物

(2)分解者 分解者的分解作用

(3)A→D→C C

(4)温室效应

【能力提升】

1-7AADBDBB

8.CD

9.

(1)竞争

(2)17%

(3)有机物 单向

10.

(1)B ②、③ 循环往复

(2)太阳能、无机物氧化时释放的化学能 有机物 相互依存、不可分割

(3)逐级递减 C C

(4)Ⅳ 铅、汞等重金属沿食物链逐渐在生物体内聚集,最终积累在食物链的顶端