生于忧患_死于安乐课件

图片预览

文档简介

课件22张PPT。 生于忧患 死于安乐

孟子 学习目标:理解课文大意,知道课文的中心论点

积累课文中的文言词语

分析课文的论证结构

体会课文的艰苦磨练精神

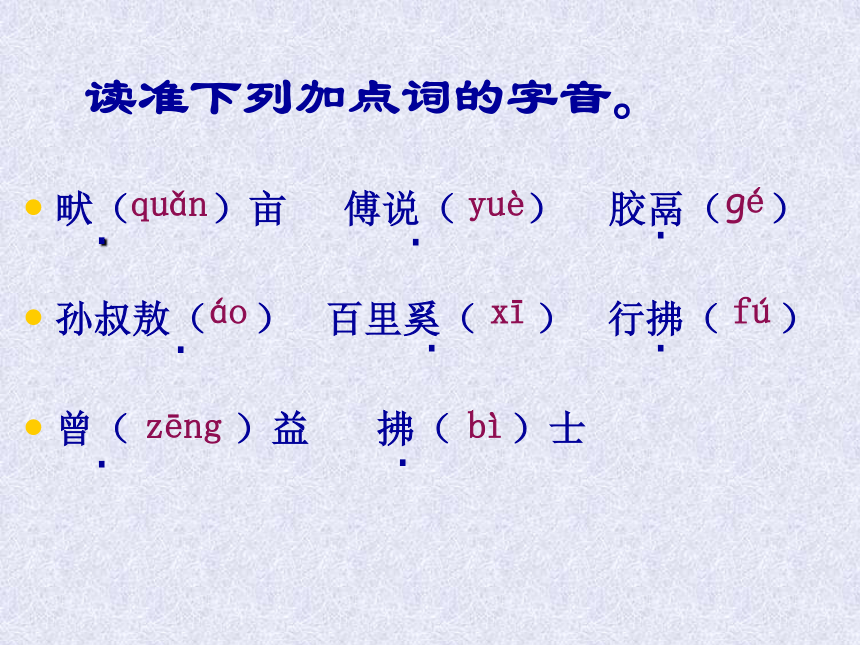

熟读课文 读准下列加点词的字音。 畎( )亩 傅说( ) 胶鬲( )

孙叔敖( ) 百里奚( ) 行拂( )

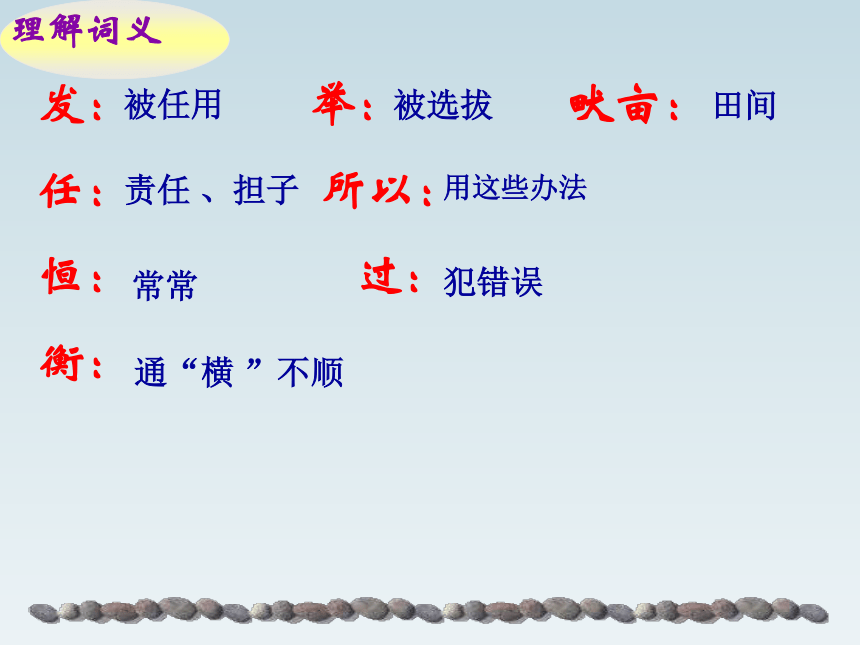

曾( )益 拂( )士.......quǎnyuègéáoxīfúzēngbì.理解词义发: 举: 畎亩:

任: 所以:

恒: 过:

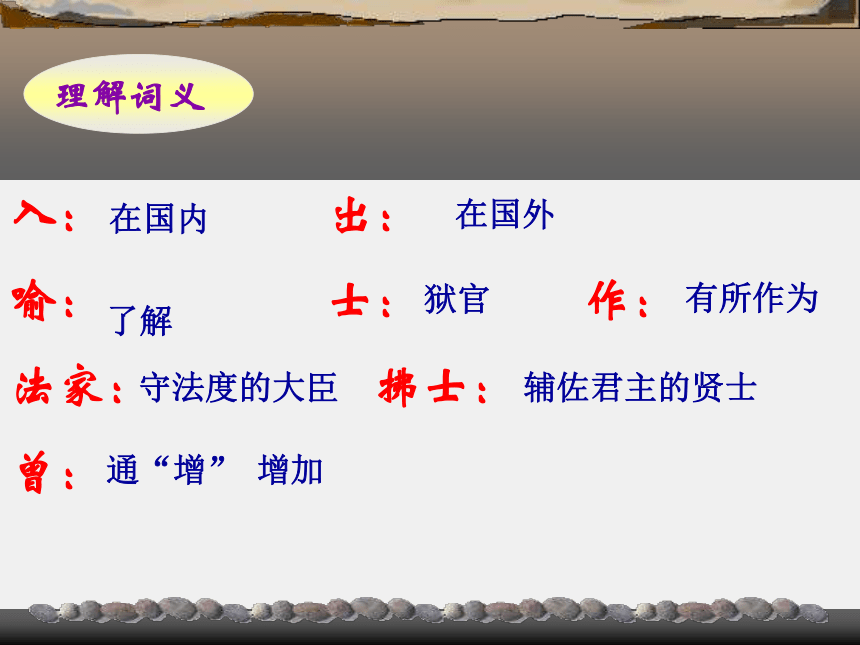

衡:被任用被选拔田间责任 、担子用这些办法常常犯错误通“横 ”不顺理解词义入: 出:

喻: 士: 作:

法家: 拂士:

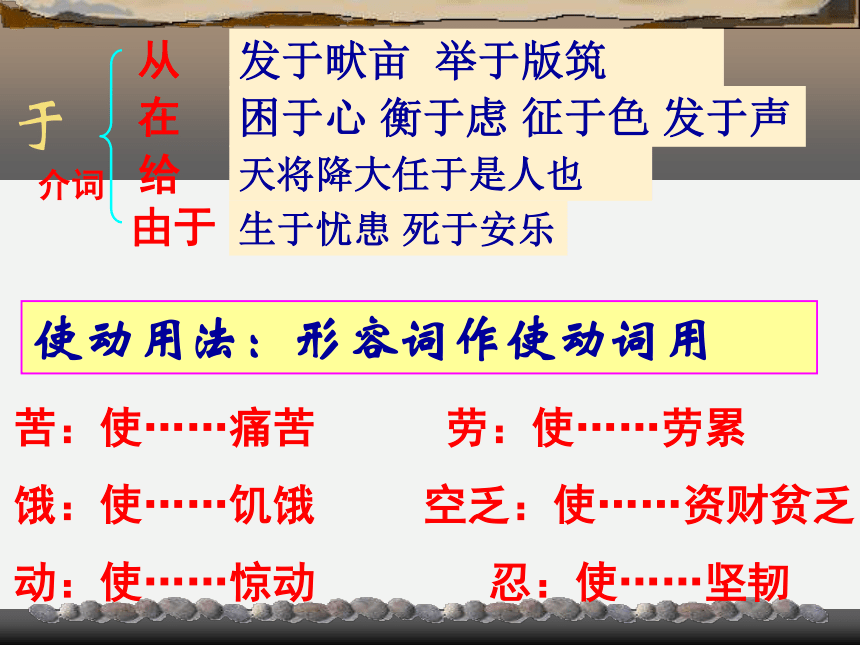

曾:在国内在国外了解狱官有所作为守法度的大臣辅佐君主的贤士通“增” 增加于介词从给在由于发于畎亩 举于版筑天将降大任于是人也困于心 衡于虑 征于色 发于声生于忧患 死于安乐使动用法:形容词作使动词用苦:使……痛苦 劳:使……劳累

饿:使……饥饿 空乏:使……资财贫乏

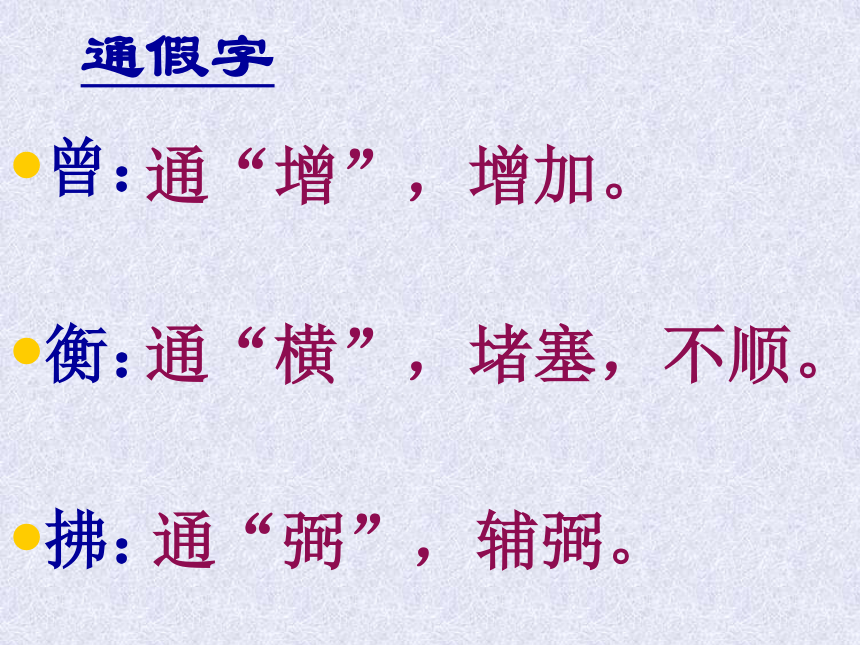

动:使……惊动 忍:使……坚韧 通假字曾:

衡:

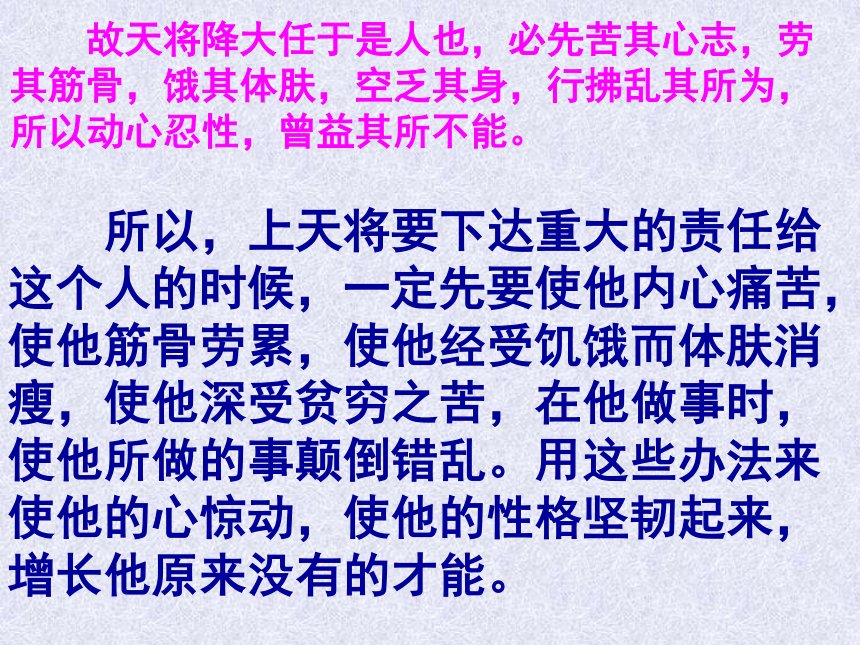

拂:通“增”,增加。通“横”,堵塞,不顺。通“弼”,辅弼。 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。 舜是从田地中被任用,傅说是从泥水匠中被选举出来的,胶鬲是从鱼盐贩子中被选拔出来的,管夷吾从狱官手里释放并被举用,孙叔敖从隐居的海边被任用,百里奚是从奴隶市场被赎出后任用为大夫。 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

所以,上天将要下达重大的责任给这个人的时候,一定先要使他内心痛苦,使他筋骨劳累,使他经受饥饿而体肤消瘦,使他深受贫穷之苦,在他做事时,使他所做的事颠倒错乱。用这些办法来使他的心惊动,使他的性格坚韧起来,增长他原来没有的才能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

人常会犯错误,这样以后才会改正;心里困惑,思想堵塞,然后才知道奋发;一个人的心事显露在脸色上,表达在声音中,然后才能被人所了解。如果一个国家在国内没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外没有相抗衡的国家和外患的侵扰,这样的国家就往往会走向灭亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

这样以后,就可以知道忧愁祸患能使人或国家生存发展,而安逸享乐会使人或国家走向灭亡的道理。细读课文,思考问题1、课文中心论点是什么?

2、课文开头列举6位名人有何用意?

3、一个人经受磨练有何好处?(原句)

4、在课文第二段找出能分别论证“生于忧患”和“死于安乐”的句子。

5、课文使用了那些论证方法?

6、这篇短文在论证方法上有什么特色?请简述本文的论证思路。

短文先列举六位从卑微贫穷而成为圣君贤相的典型事例后,从理论上归纳了逆境对个人成才的重要性,接着又从正反两方面进行论述,由个人的成才规律推及到国家的兴亡, 在此基础上顾理成章地得出“生于忧患、死于安乐”的中心论点。列 举 六 位 名 人 事 例然后说明人要成才必先经过一番磨练从正面论证个人身处逆境须努力奋发从反面论证国家无忧患易灭亡得出结论:生于忧患,死于安乐首先接着最后(中心论点) 《生于忧患,死于安乐》中提出担当大任的人必须经过艰苦的磨炼。请根据查找的相关资料,补充一些例子,说说你的看法。仲尼厄而作《春秋》 韩非囚秦而著《说难》、《孤愤》。屈原放逐,乃赋《离骚》。司马迁受宫刑而作《史记》曹雪芹举家食粥而写出了不朽的《红楼梦》。 爱迪生小时候一边卖报一边作化学试验。有一次,不慎在火车上引起了火,被车长打聋了一只耳朵。由于他的刻苦努力,终于成为举世闻名的发明家。 贝多芬即使在双耳失聪的情况下,仍然坚持音乐创作。 学习了《生于忧患,死于安乐》,你有哪些启示?1、本文的中心论点是什么?

2、文章一步一步是如何论证论点的?

3 、用了哪些论证方法?

积累课文中的文言词语

分析课文的论证结构

体会课文的艰苦磨练精神

熟读课文 读准下列加点词的字音。 畎( )亩 傅说( ) 胶鬲( )

孙叔敖( ) 百里奚( ) 行拂( )

曾( )益 拂( )士.......quǎnyuègéáoxīfúzēngbì.理解词义发: 举: 畎亩:

任: 所以:

恒: 过:

衡:被任用被选拔田间责任 、担子用这些办法常常犯错误通“横 ”不顺理解词义入: 出:

喻: 士: 作:

法家: 拂士:

曾:在国内在国外了解狱官有所作为守法度的大臣辅佐君主的贤士通“增” 增加于介词从给在由于发于畎亩 举于版筑天将降大任于是人也困于心 衡于虑 征于色 发于声生于忧患 死于安乐使动用法:形容词作使动词用苦:使……痛苦 劳:使……劳累

饿:使……饥饿 空乏:使……资财贫乏

动:使……惊动 忍:使……坚韧 通假字曾:

衡:

拂:通“增”,增加。通“横”,堵塞,不顺。通“弼”,辅弼。 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。 舜是从田地中被任用,傅说是从泥水匠中被选举出来的,胶鬲是从鱼盐贩子中被选拔出来的,管夷吾从狱官手里释放并被举用,孙叔敖从隐居的海边被任用,百里奚是从奴隶市场被赎出后任用为大夫。 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

所以,上天将要下达重大的责任给这个人的时候,一定先要使他内心痛苦,使他筋骨劳累,使他经受饥饿而体肤消瘦,使他深受贫穷之苦,在他做事时,使他所做的事颠倒错乱。用这些办法来使他的心惊动,使他的性格坚韧起来,增长他原来没有的才能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

人常会犯错误,这样以后才会改正;心里困惑,思想堵塞,然后才知道奋发;一个人的心事显露在脸色上,表达在声音中,然后才能被人所了解。如果一个国家在国内没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外没有相抗衡的国家和外患的侵扰,这样的国家就往往会走向灭亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

这样以后,就可以知道忧愁祸患能使人或国家生存发展,而安逸享乐会使人或国家走向灭亡的道理。细读课文,思考问题1、课文中心论点是什么?

2、课文开头列举6位名人有何用意?

3、一个人经受磨练有何好处?(原句)

4、在课文第二段找出能分别论证“生于忧患”和“死于安乐”的句子。

5、课文使用了那些论证方法?

6、这篇短文在论证方法上有什么特色?请简述本文的论证思路。

短文先列举六位从卑微贫穷而成为圣君贤相的典型事例后,从理论上归纳了逆境对个人成才的重要性,接着又从正反两方面进行论述,由个人的成才规律推及到国家的兴亡, 在此基础上顾理成章地得出“生于忧患、死于安乐”的中心论点。列 举 六 位 名 人 事 例然后说明人要成才必先经过一番磨练从正面论证个人身处逆境须努力奋发从反面论证国家无忧患易灭亡得出结论:生于忧患,死于安乐首先接着最后(中心论点) 《生于忧患,死于安乐》中提出担当大任的人必须经过艰苦的磨炼。请根据查找的相关资料,补充一些例子,说说你的看法。仲尼厄而作《春秋》 韩非囚秦而著《说难》、《孤愤》。屈原放逐,乃赋《离骚》。司马迁受宫刑而作《史记》曹雪芹举家食粥而写出了不朽的《红楼梦》。 爱迪生小时候一边卖报一边作化学试验。有一次,不慎在火车上引起了火,被车长打聋了一只耳朵。由于他的刻苦努力,终于成为举世闻名的发明家。 贝多芬即使在双耳失聪的情况下,仍然坚持音乐创作。 学习了《生于忧患,死于安乐》,你有哪些启示?1、本文的中心论点是什么?

2、文章一步一步是如何论证论点的?

3 、用了哪些论证方法?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)