废墟的召唤课件

图片预览

文档简介

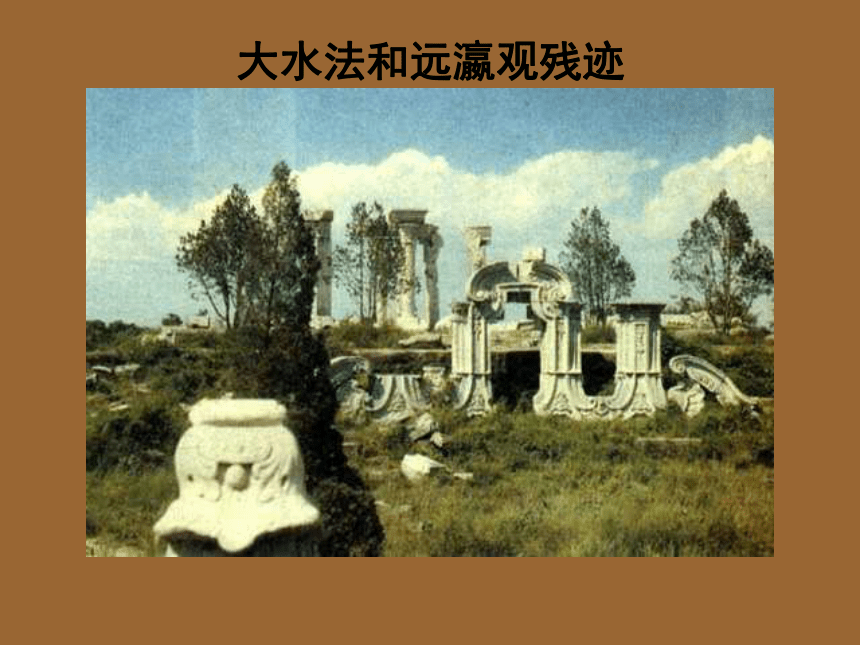

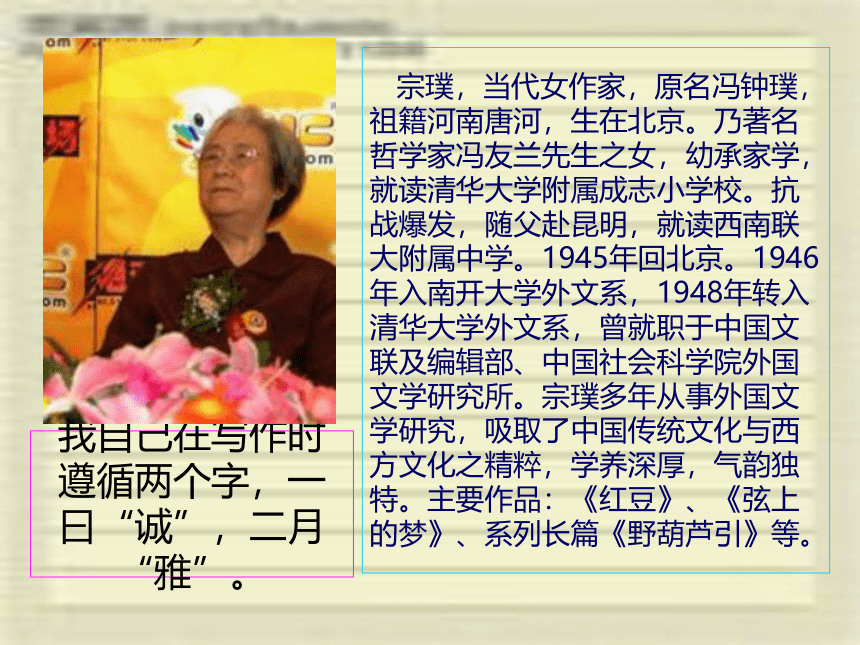

课件25张PPT。废墟的召唤宗璞万园之园大水法和远瀛观残迹作者简介宗璞,现代女作家。1928年7月生于北京。1984年当选为中国作家协会理事,现列入1986年国际名人录和国际著名作家名人录。

主要作品有:《弦上的梦》、《三生石》、《丁香结》。其中《三生石》获得第一届全国优秀中篇小说奖, 《弦上的梦》获1978年全国优秀短篇小说奖。童话《总鳍鱼的故事》获得中国作家协会首届全国优秀儿童文学奖。 宗璞,当代女作家,原名冯钟璞,祖籍河南唐河,生在北京。乃著名哲学家冯友兰先生之女,幼承家学,就读清华大学附属成志小学校。抗战爆发,随父赴昆明,就读西南联大附属中学。1945年回北京。1946年入南开大学外文系,1948年转入清华大学外文系,曾就职于中国文联及编辑部、中国社会科学院外国文学研究所。宗璞多年从事外国文学研究,吸取了中国传统文化与西方文化之精粹,学养深厚,气韵独特。主要作品:《红豆》、《弦上的梦》、系列长篇《野葫芦引》等。我自己在写作时遵循两个字,一曰“诚”,二月“雅”。写作背景 本文创作于1979年12月,时值党的改革开放的号召如春雷般在神州大地回响。作者将历史的回顾与现实的思考融入特定的景物之中,并通过画面蕴涵的意象,传达出一种渴望改革、渴望振兴的时代呼声。

废墟的召唤根据课文的标题,想一想,文章中会写到那些内容?

标题使用了什么修辞手法?根据自己对文章的阅读,标题的含义是什么?(可以用文章中的原话)召唤人们留下来,改造这凝固的历史。1、整体描绘圆明园废墟。

无力斜阳照射下

田地干皱

石断碑残

荷塘凄冷

枯树满山荒凉衰败凄怆追忆出奇的“稳定性”2、西洋楼

远瀛观的断石柱

大水法的拱形石门

观水法的石屏

3、海晏堂前的石饰

停滞了凝固了对着这一段凝固的历史,我只有怅然凝望。?人是这样渺小,天地是这样广阔,历史是这样悠久。(凝固的历史)

作者在思考,作者在感慨,作者在痛恨,作者在思考如何改变。

5、尽自己责任的大石龟

6、像要对我讲话的几座大石

7、“留——留——”的风声

我忽然醒悟了。它是在召唤!召唤人们留下来,改造这凝固的历史。

废墟,不愿永久停泊。

8、自己的努力

想努力尽自己责任但又有所疑虑的青年作者整体思路整体感受自我反思具体思考忽然醒悟发出号召主题 本文通过对圆明园废墟荒芜景象的描写,传达出一种渴望改革、渴望振兴的时代呼声。

凭吊——聆听——思考

情景交融四段文字:

以落照中的天色山色为主;

用暖色的落日和晚霞烘托爱国的热情;

山:布满枯树—娇红--黛青色-紫色

情景交融1自然段

灰色,暗色。感慨、沉郁

9自然段

暗色寒意中透出光彩亮色。开始晴朗

14自然段

亮色彩色为主,略带一点清冷

19自然段

铺天的通红紫色。高昂课文景物描写的特点以游踪为序,移步换景

以阳光作为背景

层次感强,写出了景物的细微变化

拟人、比喻等修辞手法的巧妙运用

感情的变化随着景物的变化而变化,情景交融通读全文,请同学们在课文中找出作者直抒胸臆的描写或者抒情的语句,并在句子的傍边写下自己的批注。情景交融——间接抒情在莽苍苍的原野上,这一组建筑遗迹宛如一列正在覆没的船只,而那丛生的荒草,便是海藻,杂陈的乱石,便是这荒野的海洋中的一簇簇泡沫了。三十多年前,初来这里,曾想,下次来时,它该下沉了罢?它该让出地方,好建设新的一切。

运用一组四个比喻,化静为动,不但写出了废墟破败零落的景象,而且表达出来了圆明园被毁的悲惨命运。同时也表达出了作者对于这凝固的历史的思索和希望革新的愿望。但石波不兴,雕兵永驻,这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事地停泊着。

通过拟人的修辞写出尖锐的对比,突出了废墟的凝固,表达了作者革新的渴望和对不思进取的痛恨。我忽然醒悟了。它是在召唤!召唤人们留下来,改造这凝固的历史。

点睛之笔,前面六个自然段,都是在为“醒悟”蓄势,一步步接近“醒悟”,犹如先画龙,再点睛。我只想,楚国早已是湖北省,但楚辞的光辉,不是永远充塞于天地之间吗?

历史变迁,人世沧桑,楚国虽已不再,但屈原的精神永远流传。人虽然很渺小,但依然可以在历史上体现出自己的人生价值。读一读,想一想: “断桥残碑,都付于苍烟落照。”身旁的年轻人在自言自语。

我嗫嚅着,很不理直气壮。“留下来吧!就因为是废墟,需要每一个你啊。”

“匹夫有责。”年轻人是敏锐的,他清楚地说出我嗫嚅着的话。“但是怎样尽每一个我的责任?怎样使环境更好地让每一个我尽责任?”他微笑,笑容介于冷和苦之间。

我忽然理直气壮起来:“那怎样,不就是内容吗?”

“他不是画家。”年轻人评论道,“他只是爱这景色----” ……

“我也许可以想一想,想一想这废墟的召唤。”年轻人忽然微笑说,那笑容仍然介于冷和苦之间。

作者满怀爱国之心,想为祖国的振兴尽到自己的责任,而年轻人却是在新中国最困难最灰色的那段日子(大跃进、浮夸风、文革等时期)里长大的,对这个社会缺乏信心和热情,想为国出力却又还有所顾虑,作者与他的辩论,反映了两代人的不同看法。但所幸辩论的结果是意见达成一致,年轻人也开始考虑要为祖国的振兴尽到自己的责任了。而这正是这蒙受着民族耻辱的废墟给后人的启示:一定要记取历史教训,振兴中华,才不会让屈辱的历史重演。 阅读最后两段,讨论这两段的含义和作用。 作者再一次强调要留下这废墟,要记住废墟的召唤,因为它是一段历史的见证,因为它能激励一代又一代人为国家富强和民族复兴而奋斗。

主要作品有:《弦上的梦》、《三生石》、《丁香结》。其中《三生石》获得第一届全国优秀中篇小说奖, 《弦上的梦》获1978年全国优秀短篇小说奖。童话《总鳍鱼的故事》获得中国作家协会首届全国优秀儿童文学奖。 宗璞,当代女作家,原名冯钟璞,祖籍河南唐河,生在北京。乃著名哲学家冯友兰先生之女,幼承家学,就读清华大学附属成志小学校。抗战爆发,随父赴昆明,就读西南联大附属中学。1945年回北京。1946年入南开大学外文系,1948年转入清华大学外文系,曾就职于中国文联及编辑部、中国社会科学院外国文学研究所。宗璞多年从事外国文学研究,吸取了中国传统文化与西方文化之精粹,学养深厚,气韵独特。主要作品:《红豆》、《弦上的梦》、系列长篇《野葫芦引》等。我自己在写作时遵循两个字,一曰“诚”,二月“雅”。写作背景 本文创作于1979年12月,时值党的改革开放的号召如春雷般在神州大地回响。作者将历史的回顾与现实的思考融入特定的景物之中,并通过画面蕴涵的意象,传达出一种渴望改革、渴望振兴的时代呼声。

废墟的召唤根据课文的标题,想一想,文章中会写到那些内容?

标题使用了什么修辞手法?根据自己对文章的阅读,标题的含义是什么?(可以用文章中的原话)召唤人们留下来,改造这凝固的历史。1、整体描绘圆明园废墟。

无力斜阳照射下

田地干皱

石断碑残

荷塘凄冷

枯树满山荒凉衰败凄怆追忆出奇的“稳定性”2、西洋楼

远瀛观的断石柱

大水法的拱形石门

观水法的石屏

3、海晏堂前的石饰

停滞了凝固了对着这一段凝固的历史,我只有怅然凝望。?人是这样渺小,天地是这样广阔,历史是这样悠久。(凝固的历史)

作者在思考,作者在感慨,作者在痛恨,作者在思考如何改变。

5、尽自己责任的大石龟

6、像要对我讲话的几座大石

7、“留——留——”的风声

我忽然醒悟了。它是在召唤!召唤人们留下来,改造这凝固的历史。

废墟,不愿永久停泊。

8、自己的努力

想努力尽自己责任但又有所疑虑的青年作者整体思路整体感受自我反思具体思考忽然醒悟发出号召主题 本文通过对圆明园废墟荒芜景象的描写,传达出一种渴望改革、渴望振兴的时代呼声。

凭吊——聆听——思考

情景交融四段文字:

以落照中的天色山色为主;

用暖色的落日和晚霞烘托爱国的热情;

山:布满枯树—娇红--黛青色-紫色

情景交融1自然段

灰色,暗色。感慨、沉郁

9自然段

暗色寒意中透出光彩亮色。开始晴朗

14自然段

亮色彩色为主,略带一点清冷

19自然段

铺天的通红紫色。高昂课文景物描写的特点以游踪为序,移步换景

以阳光作为背景

层次感强,写出了景物的细微变化

拟人、比喻等修辞手法的巧妙运用

感情的变化随着景物的变化而变化,情景交融通读全文,请同学们在课文中找出作者直抒胸臆的描写或者抒情的语句,并在句子的傍边写下自己的批注。情景交融——间接抒情在莽苍苍的原野上,这一组建筑遗迹宛如一列正在覆没的船只,而那丛生的荒草,便是海藻,杂陈的乱石,便是这荒野的海洋中的一簇簇泡沫了。三十多年前,初来这里,曾想,下次来时,它该下沉了罢?它该让出地方,好建设新的一切。

运用一组四个比喻,化静为动,不但写出了废墟破败零落的景象,而且表达出来了圆明园被毁的悲惨命运。同时也表达出了作者对于这凝固的历史的思索和希望革新的愿望。但石波不兴,雕兵永驻,这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事地停泊着。

通过拟人的修辞写出尖锐的对比,突出了废墟的凝固,表达了作者革新的渴望和对不思进取的痛恨。我忽然醒悟了。它是在召唤!召唤人们留下来,改造这凝固的历史。

点睛之笔,前面六个自然段,都是在为“醒悟”蓄势,一步步接近“醒悟”,犹如先画龙,再点睛。我只想,楚国早已是湖北省,但楚辞的光辉,不是永远充塞于天地之间吗?

历史变迁,人世沧桑,楚国虽已不再,但屈原的精神永远流传。人虽然很渺小,但依然可以在历史上体现出自己的人生价值。读一读,想一想: “断桥残碑,都付于苍烟落照。”身旁的年轻人在自言自语。

我嗫嚅着,很不理直气壮。“留下来吧!就因为是废墟,需要每一个你啊。”

“匹夫有责。”年轻人是敏锐的,他清楚地说出我嗫嚅着的话。“但是怎样尽每一个我的责任?怎样使环境更好地让每一个我尽责任?”他微笑,笑容介于冷和苦之间。

我忽然理直气壮起来:“那怎样,不就是内容吗?”

“他不是画家。”年轻人评论道,“他只是爱这景色----” ……

“我也许可以想一想,想一想这废墟的召唤。”年轻人忽然微笑说,那笑容仍然介于冷和苦之间。

作者满怀爱国之心,想为祖国的振兴尽到自己的责任,而年轻人却是在新中国最困难最灰色的那段日子(大跃进、浮夸风、文革等时期)里长大的,对这个社会缺乏信心和热情,想为国出力却又还有所顾虑,作者与他的辩论,反映了两代人的不同看法。但所幸辩论的结果是意见达成一致,年轻人也开始考虑要为祖国的振兴尽到自己的责任了。而这正是这蒙受着民族耻辱的废墟给后人的启示:一定要记取历史教训,振兴中华,才不会让屈辱的历史重演。 阅读最后两段,讨论这两段的含义和作用。 作者再一次强调要留下这废墟,要记住废墟的召唤,因为它是一段历史的见证,因为它能激励一代又一代人为国家富强和民族复兴而奋斗。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 家

- 2 *石缝间的生命

- 3废墟的召唤

- 4 *更浩瀚的海洋

- 第二单元

- 5 词两首

- 6 再别康桥

- 7 *这是四点零八分的北京

- 8 *外国诗两首

- 第三单元

- 9 《家》的序和跋

- 10 读《堂吉诃德》

- 11 *永远新生

- 12 *科学与艺术

- 第四单元

- 13 故乡

- 14 *小男孩

- 15 百合花

- 16 *奥伊达的理想

- 第五单元

- 17 笑

- 18 南州六月荔枝丹

- 19 *善待家园

- 20 *龙永图趣说WTO

- 第六单元

- 21 古文二则

- 22 与朱元思书

- 23 *送东阳马生序

- 24 *与妻书

- 25 诗词六首

- 第七单元

- 26 《庄子》二则

- 27 *周公诫子

- 28 出师表

- 29 *答司马谏议书

- 30 诗词五首