送东阳马生序复习课件

图片预览

文档简介

课件27张PPT。送东阳马生序复习

宋濂复习目标 1、积累重点词汇。

2、能翻译文中重点语句。

3、能背诵课文精要语段。4、理解文章内容。

5、感悟作者的思想感情。

6、掌握文章的写作方法。作者简介 宋濂(1310~1381),字景濂,号潜溪,谥文宪,浙江浦江人,明初著名散文家。他生活在元末明初,少时家贫,勤奋好学。从文治方面对明朝的建立和巩固做出了贡献,被推为“开国文臣之首”。生平著作很多,有《宋学士全集》。他的文学成就主要在散文方面,尤其长于传记的写作,在当时影响很大。 序,文体名。本文是一篇赠序,赠序是古代的一种文体,其中的“序”,并非“序言”,而是“赠言”的意思。

作为文章的体裁,序有书序和赠序之分。

书序,即序言,相当于前言后记。

赠序多为推重、赞许或勉励之辞。它与书序的性质不同,为文人之间的赠言。本文即属此类。

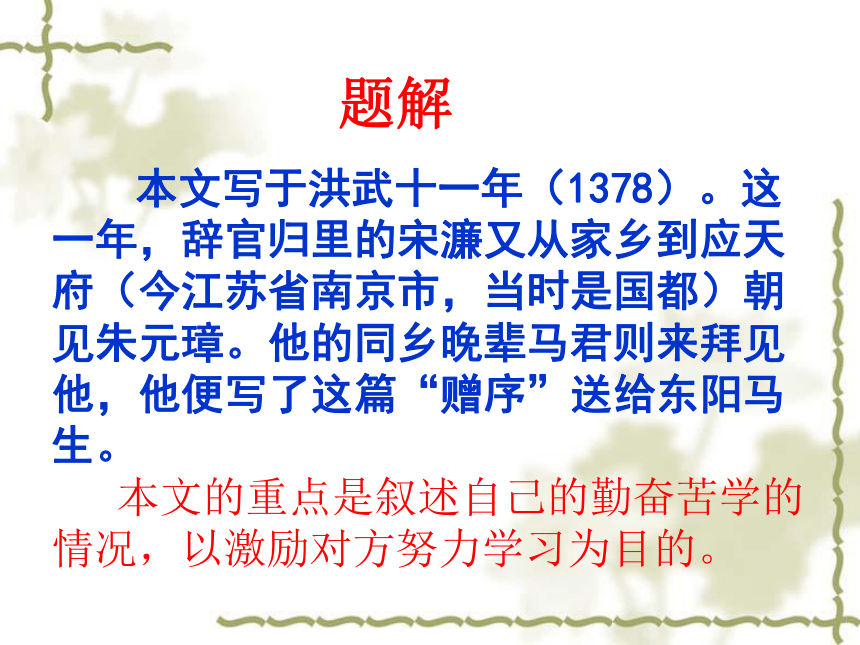

题解 本文写于洪武十一年(1378)。这一年,辞官归里的宋濂又从家乡到应天府(今江苏省南京市,当时是国都)朝见朱元璋。他的同乡晚辈马君则来拜见他,他便写了这篇“赠序”送给东阳马生。

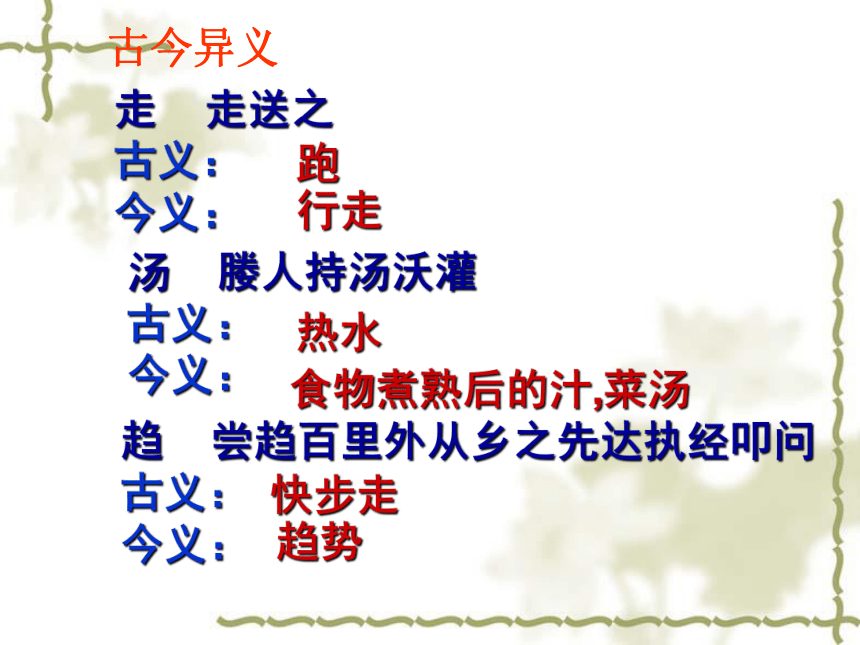

本文的重点是叙述自己的勤奋苦学的情况,以激励对方努力学习为目的。10分钟复习文本翻译及重点字词归纳古今异义走 走送之

古义:

今义:跑行走汤 媵人持汤沃灌

古义:

今义:热水食物煮熟后的汁,菜汤趋 尝趋百里外从乡之先达执经叩问

古义:

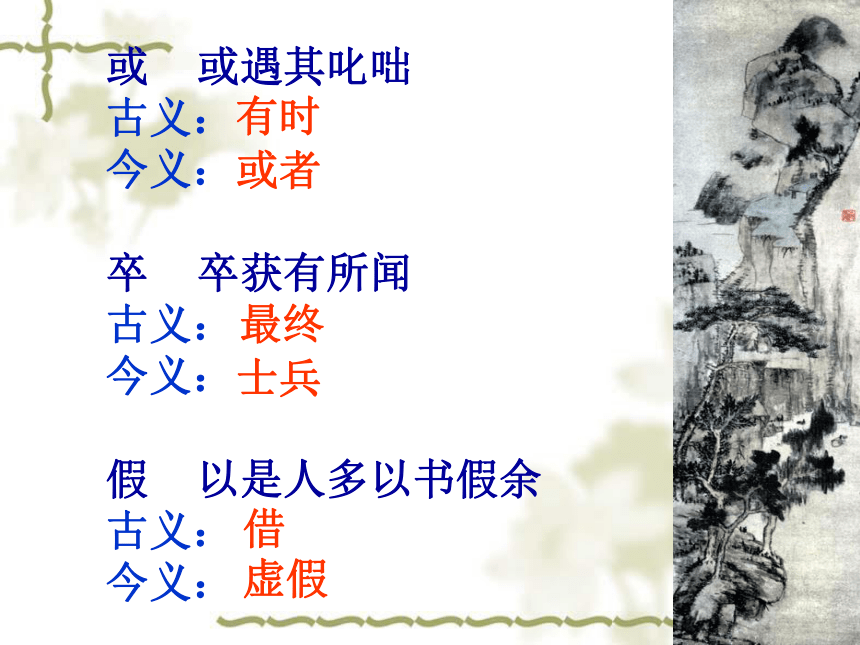

今义:快步走趋势或 或遇其叱咄

古义:

今义:

卒 卒获有所闻

古义:

今义:

假 以是人多以书假余

古义:

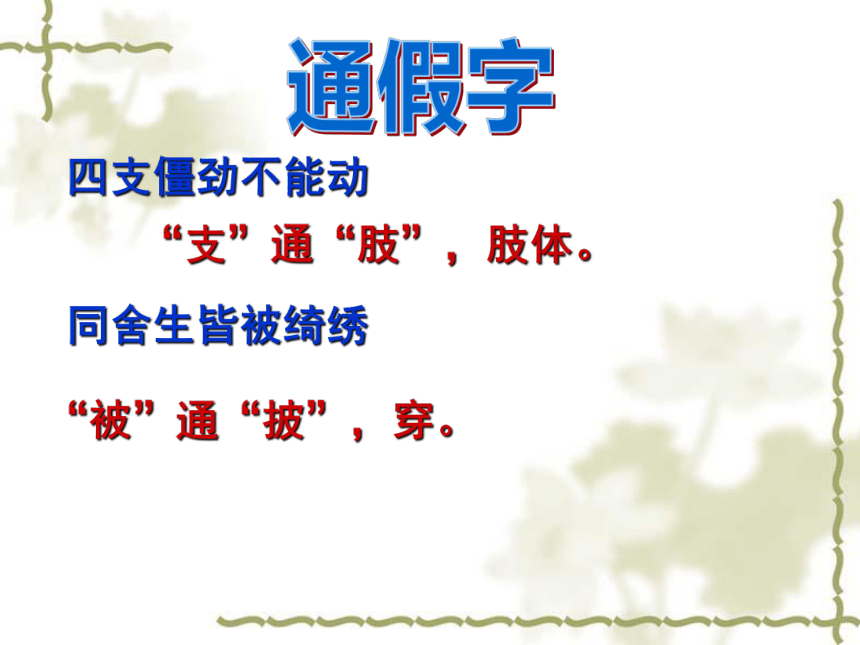

今义:有时或者最终士兵借虚假通假字四支僵劲不能动“支”通“肢”,肢体。同舍生皆被绮绣“被”通“披”,穿。一词多义观

若

从作青云白鹤观无从致书以观/遍观全书烨然若神人不知口体之奉不若人也盖余之勤且艰若此从乡之先达

当余之从师也。景观阅读像,好像及,比得上向跟从像足肤皲裂而不知

久而乃和却,连词,表转折可不译,连词,表顺接而情节内容回顾课文内容理解 课文从那几个方面记述自己青少年时期求学的艰难。

1.幼时抄书之艰

2.成年叩问之难

3.求师奔走之劳。

4.住读生活之苦

总括句:盖余之勤且艰若此概括宋濂形象

学习勤奋刻苦、不畏艰难、坚守诚信、尊敬师长 、

求学真诚谦恭、用心专一 关怀后辈依靠精神的力量——以中有足乐者(读书)。成年时整个求学生涯1、幼时抄书之艰

2、成年叩问之难

3、求师奔走之劳

4、住读生活之苦作者在求学过程中遇到了哪些困难?怎样克服的勤且艰师:辞色严厉,甚至叱咄生:色愈恭,礼愈至师生态度 生活情况同舍生:衣饰华美,饮食鲜肥作者:緼袍敝衣,日仅再食对比对比对比的写作手法写同舍生的衣饰豪华对比突出自己生活的艰苦,体现自己学习刻苦勤奋、不畏艰难的思想境界。对师态度:毕恭毕敬,"色恭""礼至"用反衬的手法,写老师的严厉是为了突出作者求师的诚恳,生动地表现了他的虔诚和恭敬的态度。突出了他求师的艰难。写作特点通过对比,作者告诉我们什么道理? 通过对比,作者说明了学习条件的好坏,对学习效果没有决定性的影响。成功的重要因素是求学者的态度:要“勤且艰”,要勤奋,要舍得吃苦,要有恒心。(主旨)小结与作者的求学情况相比,作者求学最终学有所成的原因是什么?从中你受到了什么启发?①刻苦学习 ②博览群书 ③虚心求教1、学习的动力源于浓厚的兴趣,以读书为乐。

2、向人求教要谦虚诚恳

3、学习要积极主动、敢于发问

4、学习要勤奋刻苦、不畏艰难。

精析巧练一、根据原文填空1.揭示作者小时侯学习就很勤奋的句子是____________________.

2.最能表现作者勤学苦读,不畏艰难的抄书之苦的句子是__________________________

3.表明作者尝趋百里外求学原因的句子是_____________________________

4.其他人“烨然若神人”作者却“略无慕艳意”的原因是______________________________

5、“人多以书假余”的原因是:

____________________.

6、说明作者不辞艰辛、求师勤学的原因 :

_____________________________

7、总结第二段文字乃至整篇的一句是

盖余之勤且艰若此

余幼时即嗜学天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸益慕圣贤之道,又患无硕师名人与游以中有足乐者,不知口体之奉不若人录毕,走送之,不敢稍逾约。 余幼时即嗜学 慕圣贤之道 以中有足乐者8.作者幼时借书抄书来读,其原因是“ 嗜学 ”与“家贫”之间的矛盾来决定的。“以中有足乐者”指读书之乐。

(1)“嗜学”与“家贫”的矛盾。解决办法:

每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。

(2)“益慕圣贤之道”与“又患无硕师名人与游”的矛盾。解决办法:

尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

1、作者“虽愚,卒获有所闻”以及“家贫”却“遍观群书”的原因是什么?

答:他有强烈的求知欲,为获得知识,学问,他不辞辛苦,不怕困难,非常虚心虔诚的求教,坚忍不拔,诚实守信、不断的克服重重障碍。

2、作者对“同舍生”的豪华生活毫不羡慕的原因是什么?联系实际,谈谈你的感受或体会。

答:原因:(概括):作者从读书中得到精神上的快乐,不在意生活的贫困。(原话):以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

体会:

现今的不少青少年特别讲究吃穿,穿名牌衣服、戴首饰、玩手机,无心向学。因此,我们应向作者学习:①排除不利于学习的环境的干扰;②在物质上不盲目攀比;③坚定人生追求,刻苦勤奋学习。

二、简答

3、作者本是要鼓励马生勤奋学习,作者写自己艰苦求学的经历的目的是什么?

答:作者现身说法以此来勉励马生勤奋学习,成为德才兼备的人才。

4、作者勉励马生勤奋学习,并不讲大道理,却直接以自身经历相告,这样写有什么好处?

答:以自身经历相告,现身说法,晓之以理,动之以情,态度恳切,增强感染力和教育作用,易于接受。5、本文另一个重要的特点是夹叙夹议方法的运用,从文中找出一处环境描写的句子和议论句,抄在下面,试分析其作用。

答:“穷冬烈风,大雪深数尺”; 说明求学的艰苦。

议论句:盖余之勤且艰。作用:揭示道理,画龙点睛、深化中心。

6、找出表现老师严厉的句子,并说说描写老师严厉的目的?

答: “未尝稍降辞色 ” “ 或遇其叱咄 ”

用反衬的手法,写老师的严厉是为了突出作者求师的诚恳,生动地表现了他的虔诚和恭敬的态度。突出了他求师的艰难。

7、宋濂对乡之先达持怎样的态度?你怎样评价这种师生关系? 态度: 对乡之先达,宋濂毕恭毕敬,"色恭""礼至"。 评价: 这种关系不可取。师生关系应该是民主平等关系,老师应平易近人,与学生平等交流、相互信任、共同成长。这样才能有利于我们的学习和成长。 可取。我认为“先达”的“未尝稍降辞色”并非不尊重学生,而是一种更负责的尊重。因为只有“严师”,才能出“高徒”,出高素质的学子。同时,尊重师长是我们中华民族的传统美德。链接中考翻译下列句子

1.录毕,走送之,不敢稍逾约。

抄完了,跑着送回去,不敢稍微超过约定的期限。

2.尝趋百里外从乡之先达执经叩问

曾经奔向百里以外的地方,向当地有声望的人拿着书请教

3.媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和

女仆端着热水给我浇洗,用被子(将全身)蒙盖好,很久才感到暖和

4.寓逆旅,主人日再食

(我)寄居在旅店,店主每天提供两顿饭

5.余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意

我却穿着破旧的衣服在他们中间,一点也没有羡慕他们的意思

6.以中有足乐者,不知口体之奉不若人也

因为心中有足以快乐的事,就不觉得吃的穿的不如别人链接中考下列表述中,不符合文意的一项是( )(3分)

A.“略无慕艳意”、“不知口体之奉不若人也”,表现作者在艰苦的环境中一心向学的精神。

B.描写富家子弟的豪华,是为了突出对自己穷酸生活的遗憾。

C.作者以“勤且艰”的求学经历,勉励马生勤奋学习。

D.文段内容告诉了我们这样一个道理:精神上的富足,能够战胜物质上的贫困。B选出下列句子中加点词含义相同的一组。( )

A或遇其叱咄 B故余虽愚,卒获有所

闻

或王命急宣 骨已尽矣,而两狼之

并驱如故

C盖余之勤且艰若此 D不知口体之奉不若

人也

北山愚公者,年且九十 若为佣耕,何富

贵也A

2、能翻译文中重点语句。

3、能背诵课文精要语段。4、理解文章内容。

5、感悟作者的思想感情。

6、掌握文章的写作方法。作者简介 宋濂(1310~1381),字景濂,号潜溪,谥文宪,浙江浦江人,明初著名散文家。他生活在元末明初,少时家贫,勤奋好学。从文治方面对明朝的建立和巩固做出了贡献,被推为“开国文臣之首”。生平著作很多,有《宋学士全集》。他的文学成就主要在散文方面,尤其长于传记的写作,在当时影响很大。 序,文体名。本文是一篇赠序,赠序是古代的一种文体,其中的“序”,并非“序言”,而是“赠言”的意思。

作为文章的体裁,序有书序和赠序之分。

书序,即序言,相当于前言后记。

赠序多为推重、赞许或勉励之辞。它与书序的性质不同,为文人之间的赠言。本文即属此类。

题解 本文写于洪武十一年(1378)。这一年,辞官归里的宋濂又从家乡到应天府(今江苏省南京市,当时是国都)朝见朱元璋。他的同乡晚辈马君则来拜见他,他便写了这篇“赠序”送给东阳马生。

本文的重点是叙述自己的勤奋苦学的情况,以激励对方努力学习为目的。10分钟复习文本翻译及重点字词归纳古今异义走 走送之

古义:

今义:跑行走汤 媵人持汤沃灌

古义:

今义:热水食物煮熟后的汁,菜汤趋 尝趋百里外从乡之先达执经叩问

古义:

今义:快步走趋势或 或遇其叱咄

古义:

今义:

卒 卒获有所闻

古义:

今义:

假 以是人多以书假余

古义:

今义:有时或者最终士兵借虚假通假字四支僵劲不能动“支”通“肢”,肢体。同舍生皆被绮绣“被”通“披”,穿。一词多义观

若

从作青云白鹤观无从致书以观/遍观全书烨然若神人不知口体之奉不若人也盖余之勤且艰若此从乡之先达

当余之从师也。景观阅读像,好像及,比得上向跟从像足肤皲裂而不知

久而乃和却,连词,表转折可不译,连词,表顺接而情节内容回顾课文内容理解 课文从那几个方面记述自己青少年时期求学的艰难。

1.幼时抄书之艰

2.成年叩问之难

3.求师奔走之劳。

4.住读生活之苦

总括句:盖余之勤且艰若此概括宋濂形象

学习勤奋刻苦、不畏艰难、坚守诚信、尊敬师长 、

求学真诚谦恭、用心专一 关怀后辈依靠精神的力量——以中有足乐者(读书)。成年时整个求学生涯1、幼时抄书之艰

2、成年叩问之难

3、求师奔走之劳

4、住读生活之苦作者在求学过程中遇到了哪些困难?怎样克服的勤且艰师:辞色严厉,甚至叱咄生:色愈恭,礼愈至师生态度 生活情况同舍生:衣饰华美,饮食鲜肥作者:緼袍敝衣,日仅再食对比对比对比的写作手法写同舍生的衣饰豪华对比突出自己生活的艰苦,体现自己学习刻苦勤奋、不畏艰难的思想境界。对师态度:毕恭毕敬,"色恭""礼至"用反衬的手法,写老师的严厉是为了突出作者求师的诚恳,生动地表现了他的虔诚和恭敬的态度。突出了他求师的艰难。写作特点通过对比,作者告诉我们什么道理? 通过对比,作者说明了学习条件的好坏,对学习效果没有决定性的影响。成功的重要因素是求学者的态度:要“勤且艰”,要勤奋,要舍得吃苦,要有恒心。(主旨)小结与作者的求学情况相比,作者求学最终学有所成的原因是什么?从中你受到了什么启发?①刻苦学习 ②博览群书 ③虚心求教1、学习的动力源于浓厚的兴趣,以读书为乐。

2、向人求教要谦虚诚恳

3、学习要积极主动、敢于发问

4、学习要勤奋刻苦、不畏艰难。

精析巧练一、根据原文填空1.揭示作者小时侯学习就很勤奋的句子是____________________.

2.最能表现作者勤学苦读,不畏艰难的抄书之苦的句子是__________________________

3.表明作者尝趋百里外求学原因的句子是_____________________________

4.其他人“烨然若神人”作者却“略无慕艳意”的原因是______________________________

5、“人多以书假余”的原因是:

____________________.

6、说明作者不辞艰辛、求师勤学的原因 :

_____________________________

7、总结第二段文字乃至整篇的一句是

盖余之勤且艰若此

余幼时即嗜学天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸益慕圣贤之道,又患无硕师名人与游以中有足乐者,不知口体之奉不若人录毕,走送之,不敢稍逾约。 余幼时即嗜学 慕圣贤之道 以中有足乐者8.作者幼时借书抄书来读,其原因是“ 嗜学 ”与“家贫”之间的矛盾来决定的。“以中有足乐者”指读书之乐。

(1)“嗜学”与“家贫”的矛盾。解决办法:

每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。

(2)“益慕圣贤之道”与“又患无硕师名人与游”的矛盾。解决办法:

尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

1、作者“虽愚,卒获有所闻”以及“家贫”却“遍观群书”的原因是什么?

答:他有强烈的求知欲,为获得知识,学问,他不辞辛苦,不怕困难,非常虚心虔诚的求教,坚忍不拔,诚实守信、不断的克服重重障碍。

2、作者对“同舍生”的豪华生活毫不羡慕的原因是什么?联系实际,谈谈你的感受或体会。

答:原因:(概括):作者从读书中得到精神上的快乐,不在意生活的贫困。(原话):以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

体会:

现今的不少青少年特别讲究吃穿,穿名牌衣服、戴首饰、玩手机,无心向学。因此,我们应向作者学习:①排除不利于学习的环境的干扰;②在物质上不盲目攀比;③坚定人生追求,刻苦勤奋学习。

二、简答

3、作者本是要鼓励马生勤奋学习,作者写自己艰苦求学的经历的目的是什么?

答:作者现身说法以此来勉励马生勤奋学习,成为德才兼备的人才。

4、作者勉励马生勤奋学习,并不讲大道理,却直接以自身经历相告,这样写有什么好处?

答:以自身经历相告,现身说法,晓之以理,动之以情,态度恳切,增强感染力和教育作用,易于接受。5、本文另一个重要的特点是夹叙夹议方法的运用,从文中找出一处环境描写的句子和议论句,抄在下面,试分析其作用。

答:“穷冬烈风,大雪深数尺”; 说明求学的艰苦。

议论句:盖余之勤且艰。作用:揭示道理,画龙点睛、深化中心。

6、找出表现老师严厉的句子,并说说描写老师严厉的目的?

答: “未尝稍降辞色 ” “ 或遇其叱咄 ”

用反衬的手法,写老师的严厉是为了突出作者求师的诚恳,生动地表现了他的虔诚和恭敬的态度。突出了他求师的艰难。

7、宋濂对乡之先达持怎样的态度?你怎样评价这种师生关系? 态度: 对乡之先达,宋濂毕恭毕敬,"色恭""礼至"。 评价: 这种关系不可取。师生关系应该是民主平等关系,老师应平易近人,与学生平等交流、相互信任、共同成长。这样才能有利于我们的学习和成长。 可取。我认为“先达”的“未尝稍降辞色”并非不尊重学生,而是一种更负责的尊重。因为只有“严师”,才能出“高徒”,出高素质的学子。同时,尊重师长是我们中华民族的传统美德。链接中考翻译下列句子

1.录毕,走送之,不敢稍逾约。

抄完了,跑着送回去,不敢稍微超过约定的期限。

2.尝趋百里外从乡之先达执经叩问

曾经奔向百里以外的地方,向当地有声望的人拿着书请教

3.媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和

女仆端着热水给我浇洗,用被子(将全身)蒙盖好,很久才感到暖和

4.寓逆旅,主人日再食

(我)寄居在旅店,店主每天提供两顿饭

5.余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意

我却穿着破旧的衣服在他们中间,一点也没有羡慕他们的意思

6.以中有足乐者,不知口体之奉不若人也

因为心中有足以快乐的事,就不觉得吃的穿的不如别人链接中考下列表述中,不符合文意的一项是( )(3分)

A.“略无慕艳意”、“不知口体之奉不若人也”,表现作者在艰苦的环境中一心向学的精神。

B.描写富家子弟的豪华,是为了突出对自己穷酸生活的遗憾。

C.作者以“勤且艰”的求学经历,勉励马生勤奋学习。

D.文段内容告诉了我们这样一个道理:精神上的富足,能够战胜物质上的贫困。B选出下列句子中加点词含义相同的一组。( )

A或遇其叱咄 B故余虽愚,卒获有所

闻

或王命急宣 骨已尽矣,而两狼之

并驱如故

C盖余之勤且艰若此 D不知口体之奉不若

人也

北山愚公者,年且九十 若为佣耕,何富

贵也A

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》