2023中考语文真题分项精练(三)文学性文本阅读(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023中考语文真题分项精练(三)文学性文本阅读(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 296.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-07 07:33:45 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中考真题分项精练(三)

文学性文本阅读

一、(2023安徽中考)阅读下面的文字,回答问题。(23分)

中国地图

侯发山

爷爷曾是地图绘制工程师,绘了一辈子地图,对地图有着特殊的感情。退休后,每天对着地图默默地看,有时还自言自语,嘀嘀咕咕不知说些什么。家里有人的时候,总要给人家讲述地图上地名背后的故事。

其实,这些在别人听来都是故事,发生在爷爷身上就是事故。那时候,技术条件差,别说是卫星,航空测量都还是空白,需要带上平板仪、经纬仪,实地走访,测量,标记。在河南嵩山测量的时候,被三只饿狼盯上了。爷爷当时还是小青年,给吓得哆哆嗦嗦,准备给狼当干粮的时候,附近几个砍柴的山民及时赶来,凭借手里的镰刀和棍子吓退野狼。在陕西榆林,正在工作的时候,天气突变,一时间飞沙走石,爷爷赶紧把衣服脱下来,打算盖到平板仪上,结果晚了一步,望远镜的一个镜片被石头打烂了。几乎同一瞬间,爷爷下意识地扑到仪器上保护仪器,结果额头也被飞溅的镜片给划伤了。他到当地医院治疗的时候,认识了那里的一名护士,后来结为伉俪。奶奶曾感激地对爷爷说,若不是嫁给他,把她带进城里,她早被风沙给“吃”了——她的家乡在毛乌素沙漠的边缘上,一年三百六十天,有二百多天都是风沙……

爷爷九十多了,时而清醒时而糊涂,特别是奶奶去世后,免不了唠叨他的“想当年”。

后来,孙子小兵考上了武汉大学,学的就是地图制图学与地理信息工程专业,毕业后,干的正是地图测绘。比起爷爷,小兵这一代的测量技术有了飞速的提升,除了航空测量,还利用人造卫星拍摄地貌,足不出户,坐在计算机前就可以测绘地图。

这天,小兵拿回来一张最新的《中国地图》。爷爷两眼放光,戴着老花镜,趴在地图上瞅起来,边看边念叨:“黑龙江,黄河,长江……小兵,伶仃洋上咋有一座桥 新建的 ”

“爷爷,这就是港珠澳大桥,连接珠海、香港和澳门的。”

“这个桥建得好,建得好!”爷爷感慨不已,然后继续一点一点地瞅,“小兵,丹江口水库咋新增一条支流 我看看,河南,河北,北京,天津,不对吧,若是支流,到天津这里应该入海啊。是不是搞错了 ”

小兵扑哧笑了,说:“爷爷,这是南水北调中线工程。”

“南水北调 就是当年毛主席提出的那个计划 ”爷爷扑闪着昏花的眼睛,似乎有点明白了。“对!”小兵忙不迭地点头。

爷爷满意地点点头,接下来又趴在地图上瞄起来。忽然,他叫道:“小兵,榆林,毛乌素沙漠咋没有了 是不是忘记标了 ”

“是啊,毛乌素沙漠呢 ”小兵认真地瞅了瞅地图,皱着眉头说,“爷爷,要不,咱到榆林看一看 ”

“好!古人绘制地图就是实地测绘,后人常常把地图命名为‘禹迹图’,顾名思义,大禹的足迹。绘制地图就得眼见为实,哪像你们,唉!”爷爷说罢,又说,“只是我的腿不当家,怕是走不动。”

“爷爷,我开车带您去。”“中。”爷爷爽快地答应了。爷爷退休后,家人多次说要带他去旅游,他都拒绝了,说:“全中国我都跑遍了,山山水水都在我的心里。”

小兵开车带着爷爷,到了榆林,到了毛乌素,望着茫茫无际的林海,爷爷似乎不相信自己的眼睛。小兵忍不住说道:“爷爷,是真的,这是绿洲,不是沙漠!”

爷爷回过神来,说:“小兵,是不是你早就知道,故意骗爷爷来的 ”

小兵憋住笑,说:“爷爷,我是知道,但还真没来过……现在都是通过遥感技术来测量和绘制的。”

爷爷说:“今天的技术就这么神奇 ”小兵点点头,自豪地说:“当然啦,通过人工智能进行地图数据收集和分析,目前已经能够高度自动化地生成要素丰富的高精地图,甚至道路上的虚线都能显示出来……”

好半天,爷爷都没说话。末了,他感慨了一句:“我也想再活五百年,在福窝里还没扑腾够呢。”

(选自《微型小说选刊》2022年第23期,

有删节)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小兵“皱着眉头”,可见他对新地图没有标出毛乌素沙漠感到疑惑。

B.爷爷对“禹迹图”命名的解释,表明他对传统测绘精神的重视。

C.爷爷重回榆林的情节与上文他在榆林的工作经历形成了呼应。

D.小说以爷孙二人对话的形式推动故事发展,使叙事更加紧凑。

2.爷爷“对地图有着特殊的感情”,在文中有哪些具体表现 请简要回答。(4分)

答:

3.小说第二段中,加点词语“故事”与“事故”能否互换 为什么 (5分)

答:

4.请从修辞方法的角度赏析下面的句子。(5分)

我也想再活五百年,在福窝里还没扑腾够呢。

答:

5.小说标题“中国地图”意蕴丰富,请结合全文谈谈你的理解。(6分)

答:

二、(2023江西中考)阅读下面的文字,回答问题。(16分)

守 望

原上秋

他经常来这里,不论雨天,还是晴天。这里松柏苍翠,雨天苍翠,晴天也苍翠。松柏在雨天里有雨水滑落,像流下的泪。

不下雨的时候,这个区域一半严肃,一半活泼。三十多年前,这是一个整体。记不清哪一天,一分为二了。外面沿马路的一半划出来,供居民使用:唱歌、跳舞、打牌、弈棋,老人们静坐,孩子们追逐打闹。另一半,一千多人躺在那里,很安静。哄闹声随风能进去,人不能进去。当中隔着一道门。是那种透视的铁艺门,彼此都能窥见,两边的人如相会,能拉手,不能拥抱。

他经常坐在那里,看着人聚人散。

起先没有划开的时候,他也时常过来。那时候有高墙和密不透风的大铁门。马路的对面是一幢小楼,四层,现在还在,显得破了,像一个老人一样安静而慈祥地坐在那里。他就在那栋楼里住着。那时候他的双腿还有充沛的力量支撑躯体,经常绕着高墙行走。回到家里,透过斑驳的玻璃窗子,能轻而易举地看到这里。

现在,景色不一样了。对面已换成高大的牌楼,牌楼上四个大字:烈士陵园。字是金色的,底是一种浅浅的蓝,透着淡淡的忧伤。

有一年,他看到对面的高墙被人推倒,听说是要建市民公园,他义愤填膺。他找到主管部门,亮出军功章,诉说了反对的理由。

负责人看到那些有岁月积淀、仿佛血染过的立功证书和奖章,一脸崇敬地接待了他。

工作人员一直与他沟通,公园还是建成了,或者说,陵园地块一分为二了。他接受了现实,他感觉到,实际上这样也不错:战友们在里面,依然有一份安宁,依然有苍松翠柏相拥。后来,孙子说了一句话,让他释然。孙子说,先烈打江山,不是为了后代幸福吗

后来,他看到那些在公园里休闲的人,脸上都挂着幸福。这时候,他会想起孙子的那句话。

他比任何人在公园待的时间都久,他坐在已成隔挡的大门一边,左耳和右耳处在分裂的状态。左耳是欢闹,右耳是寂静。有时候反过来。他的情绪也分裂。右边是伤痛,左边是欢笑。有时候反过来。

他孙子也来过,孙子用一种凝重的表情看着里面。里面被苍松翠柏包围。大石碑后面,是一排排六十厘米高的墓碑。从门口看不到。

孙子回过头,变成一脸的欢喜,跑开了。孩子这个年纪不会装,高兴就是高兴。

看到孙子笑着跑开,他也涌动一份幸福。

他的痛只在下雨的时候隐隐发作。这个时候,公园里的欢笑被雨水冲散,剩下一片空旷和四处飘逸的寂寥。他打着雨伞蹲下来,挨个给墓碑擦洗,像小心翼翼地给他们洗澡。这里的一千六百五十八个战友,他一个也不认识,却又都熟悉。无论是与日本鬼子搏斗牺牲的,在解放战争中倒下的,还是抗美援朝魂归故里的,他怎么会不熟悉呢 他们在战场上冲锋的姿态,他们把最后一颗子弹射向敌人的壮烈,他永不能忘。

每当擦到一个叫李云峰的烈士的墓碑时,他会想到那时的通信员,一个叫李什么峰的年轻战士。原谅他记不住战士的名字,因为这个李什么峰之前,已有两个通信员相继牺牲了。弹雨里,他问,叫什么名字 枪炮声很重,新的通信员把手围个喇叭大声说,他叫李什么峰。

后来,这个叫李什么峰的通信员也牺牲了。

他深深内疚。

他就把这个李云峰当作那个李什么峰的对待,在他身上多擦几下,在他身边多停片刻。

擦完墓碑,他已经很累了。他坐在前面的大石碑台阶上,把雨伞扣在头顶。一下子,弹雨似乎就起来了,啪啪,啪啪。这种氛围,不由他不想起那些枪林弹雨的故事。

坐久了,他会感觉到凉。由外到内的凉。四周的松柏都淌着雨水,他的眼睛和心也潮湿起来。

等云一片片散开,太阳光照在大地,公园的一侧开始欢闹起来,一张张笑脸又荡漾起来。

这是两个世界,彼此守望。

(有删改)

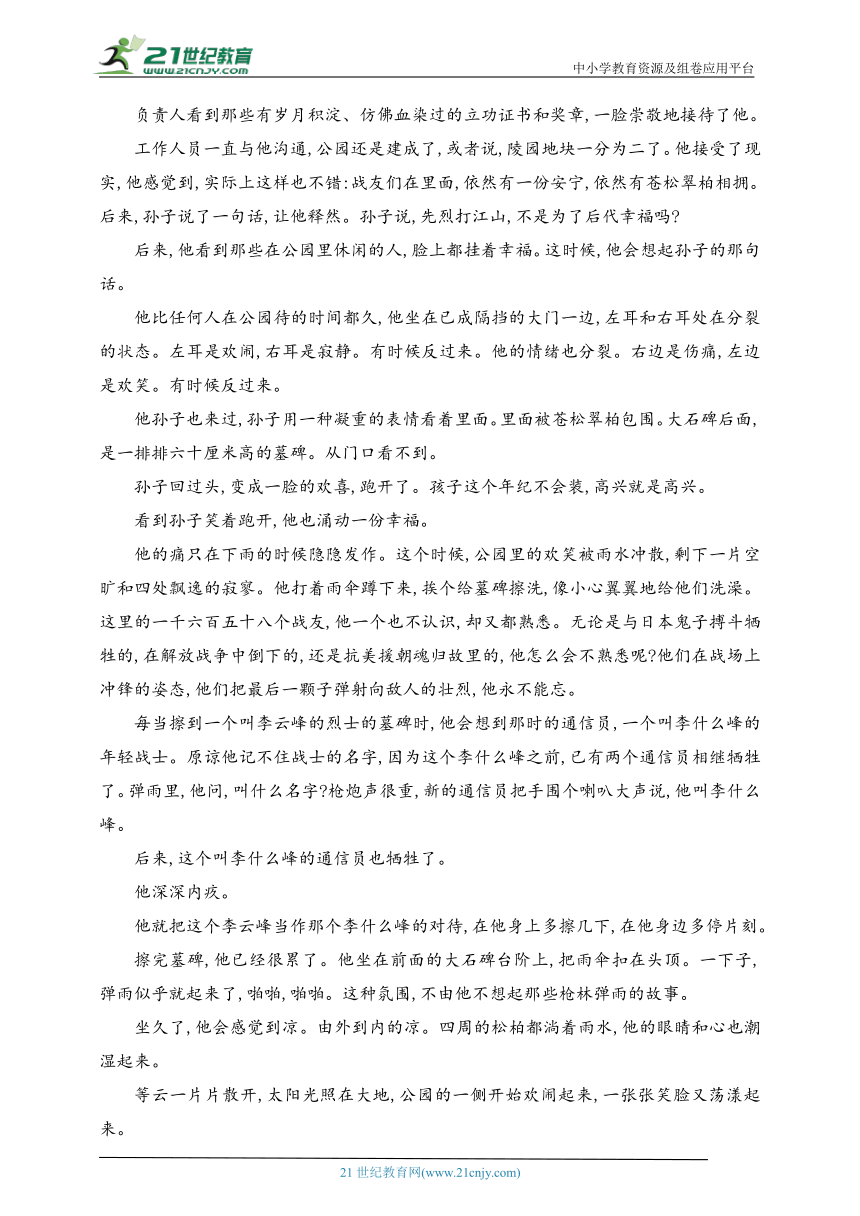

1.三十多年的时代变迁,陵园地块由“整体”一分为二,引发了“他”心理的变化。小说围绕“陵园地块的变动”讲述了一个感人的故事。请根据提示完成下面表格。(6分)

地块变动情况 “他”的行为和心理状态

没有划开时 行为:时常过来,绕墙走,从家中看 心理:平静

开始建公园时 行为:① 心理:②

公园建成后 行为:③ 心理:④

2.“他”是一个怎样的人 “孙子”的言行对“他”有怎样的影响 (4分)

答:

3.下列与小说主题相关的分析,不合理的一项是(3分)( )

A.小说反复写“他”的“来”与“坐”,体现了“他”执着守望战友们的深厚情感。

B.小说写“他”把李云峰当作那个李什么峰对待,体现了“他”的内疚心理和“他”对战斗岁月难以忘怀,点明了“他”守望的原因。

C.结尾句的含义是:活着的人们在守望英烈;英烈在守望活着的人们,守望人们的幸福生活。

D.标题“守望”点明了人物的行为特点,揭示了守望的痛苦和绝望。

4.结合小说内容,分析文中描写环境的画横线语句的作用。(3分)

答:

三、(2023重庆中考A卷)阅读下面的文学类文本,回答问题。(22分)

战马魂

蒙福森

东汉时期,伏波将军马援率军平乱,途经龚州,其渡江之处名“将军古渡”,久负盛名。虽历经千年,至今古韵犹存。

历代文人墨客在将军古渡留下了不少诗作,摘录一二佳句:

“汉将征边地,威名重伏波。”

“试看将军滩上水,犹留豪气击鸣鼓。”

古渡不远,有一处空旷开阔的草坪,马援曾在此操练士兵。遥想当日,旌旗招展,战马嘶鸣,声震四野。

草坪中有一处泥潭,深可及腹,宽数丈,野草覆盖,人所不知。

马援坐骑名火龙驹,皇帝亲赠,多年来,随他南征北战,保家卫国,开疆辟土,立下赫赫战功。

那日,早操练毕,马援下马,解鞍卸甲,任由火龙驹在草地上吃草。

忽闻火龙驹陷入泥潭之中,马援大惊。

火龙驹拼命挣扎,可泥潭像一个囚笼,牢牢地困住了火龙驹。

到了中午,骄阳似火,大地如炙。很快,火龙驹耗去了力气,浑身汗津津的,疲惫不堪。

马援想尽了种种办法,依然无法把火龙驹救出来。

从黄昏到傍晚,从傍晚到深夜,从深夜到黎明,马援一夜不眠,坐在泥潭边,默默地陪伴着火龙驹,眼看着心爱的坐骑慢慢耗尽了力气,却一筹莫展。

燃烧的篝火,映红了马援的脸庞。他的脑海中,往事一幕幕地回放:大漠,风沙,古道,草原,沙砾……火龙驹驰骋沙场,迅疾如风;战场上,刀光剑影,血染沙场;殷红的血,染红了火龙驹的躯体。那血迹,有马援的,有火龙驹的,有敌人的。

天边露出了鱼肚白,绿野平畴,疏林野树,江水苍茫,江中一叶轻舟,随波逐流,与往日并无二致。

但,火龙驹的生命,却到了最后的时刻。

马援老泪纵横。

火龙驹也流下了泪水,仿佛亲人间的生离死别。

马援心如刀割。

一位须发皆白的老人走来:“闻将军坐骑陷入泥潭之中,您一夜不眠。老朽来自北方草原,自幼牧马,懂马,多年前随大军南下,今有一法,或可一用。”

“请问何法 ”马援紧紧地抓住老人的手,心急如焚地说。

老人说:“此法未必有用,但到了此刻,不妨一试。”

马援依老人之法,将所有战马云集于草地上。老人头裹红布,腰系红绸,手执长鞭,牵住其中一匹,跨身一跃而上。嗷呜——一声高喊,手起鞭落,抽打坐骑。

坐骑奔跑起来了。

其他战马也跟着奔跑起来。

老人挥舞长鞭,驱马绕着泥潭一圈儿一圈儿地奔跑。

马群绕着圈儿奔跑,越跑越快。

一时间,群马嘶鸣,响遏行云。马蹄翻飞,泥土飞溅,马蹄声急,声震四野。马群越跑越快,越跑越急,风驰电掣,气势如虹。像一股激流,如暴雨,如闪电,如飞沙,如走石,如飓风,如海啸,如天崩,如地裂……

最初,火龙驹茫然地望着它的同伴奔跑。后来,随着群马的嘶鸣,飞奔,火龙驹沉寂的灵魂被唤醒了,激发了,一股与生俱来的力量,刹那间迸发出来。“咴——”但闻其一声嘶鸣,挣扎着,一跃而起。虽然,跃起一点儿,随即沉下,但它百折不挠,无所畏惧,不断地跃起,沉下,跃起,沉下,跃起,沉下……

哪怕每次跃起,挪移只有一点点,但它依然顽强不屈,决不放弃。

马群依然在奔跑。

火龙驹在跃起,沉下,跃起,沉下……

像在战场上,它和伙伴们,披荆斩棘,永不退缩。

火龙驹一步一步地,终于,跃出了泥潭。蓦然,火龙驹鬃毛竖立,前蹄高扬,“咴——”一声长啸,穿云裂帛,声震荒野。

此时,一轮红日从地平线上冉冉升起,红彤彤的,远处的田野、山峦、树木、村落、河流,殷红一片。

“浮生几度,苍生困苦,功名付与酒一壶。醉怒吼,慷慨处,气吞万里如虎。十万弓弩,欲遮天幕,百万同袍,不知归路……”军营里,歌声忽起,慷慨激昂,悲壮苍凉。

一年后,马援在征战五溪时,病逝于军前,壮志未酬,年六十四岁。火龙驹不饮不食,日夜嘶鸣,绝食而死。

(选自《百花园》2022年第9期,有删改)

1.读小说要读故事。故事叙述可以有不同的视角,请站在马援的视角,用第一人称来概述故事。(4分)

答:

2.读小说要关注“虚构中的真实”。小说中的细节须符合生活的真实,本文哪些细节体现了这一特点 请任找一例简要分析。(4分)

答:

3.读小说要体味有意味的形式。文中画波浪线的四个句子独立成段,如果将其合并为一段,其表达效果有何差异 (4分)

答:

4.读小说要领悟主题的丰富性。试归纳小说的三个主题。(5分)

答:

5.读小说要细品结尾。有人认为,本文最后一段应该删去,你赞同这种说法吗 请简述理由。(5分)

答:

答案全解全析

一、

1.A 从全文来看,小兵没有对新地图没有标出毛乌素沙漠感到疑惑,他“皱着眉头”,表明他想带爷爷去榆林看一看,不确定爷爷是否同意。

2.答案 退休后还经常查看地图;喜欢讲述地图上地名背后的故事;对新地图兴趣浓厚;敏锐发现新地图中的细微变化。

解析 从描写爷爷的具体句子中归纳概括。如根据“退休后,每天对着地图默默地看”,可概括出“退休后还经常查看地图”;根据“家里有人的时候,总要给人家讲述地图上地名背后的故事”,可概括出“喜欢讲述地图上地名背后的故事”;根据“这天,小兵拿回来一张最新的《中国地图》。爷爷两眼放光,戴着老花镜,趴在地图上瞅起来,边看边念叨”,可概括出“对新地图兴趣浓厚”;根据“黑龙江,黄河,长江……小兵,伶仃洋上咋有一座桥 新建的 ”“小兵,丹江口水库咋新增一条支流 ”“小兵,榆林,毛乌素沙漠咋没有了 ”等可概括出“敏锐发现新地图中的细微变化”。

3.答案 (示例1)不能。“故事”侧重传奇色彩,而“事故”侧重意外,原句突出了爷爷当年测绘工作的艰辛和危险。

(示例2)能。“事故”侧重意外,而“故事”侧重传奇色彩,互换后突出了爷爷对事业的热爱,对付出的无悔。

解析 答题时,首先回答能或不能,然后根据“故事”和“事故”的意思,结合文中叙述的事情分析原因。

4.答案 运用夸张、比喻的修辞方法,形象生动,充满感彩,表现了爷爷对时代、对事业、对生活的热爱。

解析 首先判断句子运用的修辞方法,然后按照“××句运用了××的修辞方法,生动形象地……”的格式答题即可。

5.答案 “中国地图”既指文中的中国地图实物,又指装在爷爷心中的中国地图;新旧地图的变化折射出祖国建设取得了伟大成就;“中国地图”承载着地图测绘人对中国地图测绘事业的热爱与追求;“中国地图”蕴含了对祖国发展的骄傲与自豪之情。(答出三点即可)

解析 一般来说,标题有两层含义:一是表层含义,即标题的字面义、常用义;二是深层含义,即标题的比喻义、象征义、引申义等,往往是抽象的精神品质、文章要揭示的中心。分析标题的深层含义时,如果标题运用了比喻的修辞方法、一语双关的表现手法,或标题为文章的线索,答题时需要表明。阅读全文可知,本题“中国地图”一语双关,新旧地图的变化折射出祖国建设取得了伟大成就,“中国地图”承载着地图测绘人对中国测绘事业的热爱与追求,等等。

二、

1.答案 ①找主管部门,亮军功章,诉说反对理由 ②义愤填膺 ③坐在门边,擦洗墓碑 ④伤痛

解析 根据表格中的提示,找到相关段落归纳概括即可。“没有划开时”对应第4段。“开始建公园时”对应第6—7段,从“有一年,他看到对面的高墙被人推倒,听说是要建市民公园,他义愤填膺。他找到主管部门,亮出军功章,诉说了反对的理由”两句可概括出“找主管部门,亮军功章,诉说反对理由”“义愤填膺”。“公园建成后”对应其余段落,从“右边是伤痛”“他的痛只在下雨的时候隐隐发作”“他打着雨伞蹲下来,挨个给墓碑擦洗”等句可归纳出“坐在门边,擦洗墓碑”“伤痛”。

2.答案 (示例)(1)“他”是一个战功卓著的老英雄;是一个对战友有着深厚感情的老兵;是一个执着明理、顾全大局的老人。(2)“孙子”的言行让“他”释然,涌动一份幸福。

解析 第一问,由“他……亮出军功章”可知,“他”是一个战功卓著的老英雄;由“他”执着守望战友、擦洗墓碑的行为可知,“他”是一个对战友有着深厚感情的老兵,由“他”的从开始反对建市民公园到释然接受现实可知,“他”是一个执着明理、顾全大局的老人。第二问,结合第8段“后来,孙子说了一句话,让他释然。孙子说,先烈打江山,不是为了后代幸福吗 ”和第13段“看到孙子笑着跑开,他也涌动一份幸福”分析可知,“孙子”的言行让“他”释然,涌动一份幸福。

3.D 守望的内涵是:活着的人们在守望英烈;英烈在守望活着的人们,守望人们的幸福生活。故守望中既带有悲伤的情感,也带有对美好生活的期盼,选项中的“揭示了守望的痛苦和绝望”分析不合理。

4.答案 描写了烈士陵园苍翠的松柏,营造了庄严肃穆的氛围,烘托了“他”哀痛、怀念之情。

解析 自然环境描写包括人物活动的时间、地点、气候以及景物等,对表现人物身份、地位、行动,表达人物心情,渲染气氛都具有重要作用。文中画横线语句属于自然环境描写,描写了烈士陵园松柏苍翠的特点,营造了庄严肃穆的氛围,“松柏在雨天里有雨水滑落,像流下的泪”烘托了“他”哀痛、怀念之情。

三、

1.答案 我的坐骑火龙驹不慎掉入泥潭;经过一日一夜努力仍未救出,我心如刀割;老人献计,让群马围绕泥潭不断奔跑;最终火龙驹潜能得以激发,成功脱困。

解析 事情概括可围绕“开端—发展—高潮—结局”四个环节进行,讲清“谁在什么情况下做了什么事,结果怎么样”,语言简洁即可。注意题干要求,回答时要站在马援的视角,用第一人称叙述。

2.答案 (示例1)开头就交代了历史人物马援和真实地点将军古渡,并引历代诗词作证。真实的人物、地点、诗词让人感到真实可信。

(示例2)马援想尽办法救援火龙驹,生离死别时,人马都极度悲伤。表现了人与马的深厚情感,这种例子在生活中并不少见。

(示例3)马群奔跑激励火龙驹脱困。这种在绝境中激发生命潜能的现象,在生活中也有。

解析 解答此题,须联系阅读经验及生活体验,思考文中哪些内容在现实生活中是真实可见的,找出相应的例子进行分析。如文中人名、地名的真实是给人真实感的原因之一;描写场景的真实与情感的真实,也是给人真实感的原因。

3.答案 ①四个独句段能将火龙驹的处境和马援的悲痛两两对应着写(或四个独句段能加大阅读中的停顿,放慢叙述的节奏);②突出强调了火龙驹和马援生死相依的深厚情感。合成一段就没有这种效果。

解析 独句成段的作用为突出强调。答题时,应清楚作者想要突出强调的内容——火龙驹的处境和马援的悲痛,强调这一内容的原因——突出火龙驹与马援生死相依的深厚感情,这样写的表达效果——放慢阅读节奏。两两对应让人感同身受,合成一段无此效果。

4.答案 ①战友(人马)之间生死不离的情感;②身处绝境永不放弃的精神;③激发潜能,可以创造奇迹;④生命激发、唤醒生命;⑤集体的伟大力量。(答到三点即可)

解析 一篇文章从不同的角度看可以有不同的主题。从人的角度看,可以看出人与马之间的深厚感情;从马的角度看,从火龙驹陷入困境再脱险可以看出它永不放弃的精神,也可看出潜能的强大、生命对生命的激发和唤醒,以及集体的伟大力量。

5.答案 (示例1)赞同。①以倒数第二段结尾,军营歌声突起,与前文火龙驹的长啸形成呼应;②火龙驹自救的壮举,激励了将士们精忠报国的爱国精神;③全文在故事的高潮处戛然而止,言有尽而意无穷。

(示例2)不赞同。①以最后一段结尾,让故事有了延续,交代了马援和火龙驹的最终结局;②火龙驹殉主而死,升华了人马生死相依的主题;③最后一段强化了悲剧的氛围,增加了文本的感染力。

解析 本题既考查段落的作用,也考查批判思维。首先,表明自己的看法,赞同或不赞同。然后,根据选择分析段落的作用:若赞同,需分析倒数第二段做结尾的好处;若不赞同,需分析最后一段做结尾的好处。分析段落作用时可从内容与结构等角度入手。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中考真题分项精练(三)

文学性文本阅读

一、(2023安徽中考)阅读下面的文字,回答问题。(23分)

中国地图

侯发山

爷爷曾是地图绘制工程师,绘了一辈子地图,对地图有着特殊的感情。退休后,每天对着地图默默地看,有时还自言自语,嘀嘀咕咕不知说些什么。家里有人的时候,总要给人家讲述地图上地名背后的故事。

其实,这些在别人听来都是故事,发生在爷爷身上就是事故。那时候,技术条件差,别说是卫星,航空测量都还是空白,需要带上平板仪、经纬仪,实地走访,测量,标记。在河南嵩山测量的时候,被三只饿狼盯上了。爷爷当时还是小青年,给吓得哆哆嗦嗦,准备给狼当干粮的时候,附近几个砍柴的山民及时赶来,凭借手里的镰刀和棍子吓退野狼。在陕西榆林,正在工作的时候,天气突变,一时间飞沙走石,爷爷赶紧把衣服脱下来,打算盖到平板仪上,结果晚了一步,望远镜的一个镜片被石头打烂了。几乎同一瞬间,爷爷下意识地扑到仪器上保护仪器,结果额头也被飞溅的镜片给划伤了。他到当地医院治疗的时候,认识了那里的一名护士,后来结为伉俪。奶奶曾感激地对爷爷说,若不是嫁给他,把她带进城里,她早被风沙给“吃”了——她的家乡在毛乌素沙漠的边缘上,一年三百六十天,有二百多天都是风沙……

爷爷九十多了,时而清醒时而糊涂,特别是奶奶去世后,免不了唠叨他的“想当年”。

后来,孙子小兵考上了武汉大学,学的就是地图制图学与地理信息工程专业,毕业后,干的正是地图测绘。比起爷爷,小兵这一代的测量技术有了飞速的提升,除了航空测量,还利用人造卫星拍摄地貌,足不出户,坐在计算机前就可以测绘地图。

这天,小兵拿回来一张最新的《中国地图》。爷爷两眼放光,戴着老花镜,趴在地图上瞅起来,边看边念叨:“黑龙江,黄河,长江……小兵,伶仃洋上咋有一座桥 新建的 ”

“爷爷,这就是港珠澳大桥,连接珠海、香港和澳门的。”

“这个桥建得好,建得好!”爷爷感慨不已,然后继续一点一点地瞅,“小兵,丹江口水库咋新增一条支流 我看看,河南,河北,北京,天津,不对吧,若是支流,到天津这里应该入海啊。是不是搞错了 ”

小兵扑哧笑了,说:“爷爷,这是南水北调中线工程。”

“南水北调 就是当年毛主席提出的那个计划 ”爷爷扑闪着昏花的眼睛,似乎有点明白了。“对!”小兵忙不迭地点头。

爷爷满意地点点头,接下来又趴在地图上瞄起来。忽然,他叫道:“小兵,榆林,毛乌素沙漠咋没有了 是不是忘记标了 ”

“是啊,毛乌素沙漠呢 ”小兵认真地瞅了瞅地图,皱着眉头说,“爷爷,要不,咱到榆林看一看 ”

“好!古人绘制地图就是实地测绘,后人常常把地图命名为‘禹迹图’,顾名思义,大禹的足迹。绘制地图就得眼见为实,哪像你们,唉!”爷爷说罢,又说,“只是我的腿不当家,怕是走不动。”

“爷爷,我开车带您去。”“中。”爷爷爽快地答应了。爷爷退休后,家人多次说要带他去旅游,他都拒绝了,说:“全中国我都跑遍了,山山水水都在我的心里。”

小兵开车带着爷爷,到了榆林,到了毛乌素,望着茫茫无际的林海,爷爷似乎不相信自己的眼睛。小兵忍不住说道:“爷爷,是真的,这是绿洲,不是沙漠!”

爷爷回过神来,说:“小兵,是不是你早就知道,故意骗爷爷来的 ”

小兵憋住笑,说:“爷爷,我是知道,但还真没来过……现在都是通过遥感技术来测量和绘制的。”

爷爷说:“今天的技术就这么神奇 ”小兵点点头,自豪地说:“当然啦,通过人工智能进行地图数据收集和分析,目前已经能够高度自动化地生成要素丰富的高精地图,甚至道路上的虚线都能显示出来……”

好半天,爷爷都没说话。末了,他感慨了一句:“我也想再活五百年,在福窝里还没扑腾够呢。”

(选自《微型小说选刊》2022年第23期,

有删节)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小兵“皱着眉头”,可见他对新地图没有标出毛乌素沙漠感到疑惑。

B.爷爷对“禹迹图”命名的解释,表明他对传统测绘精神的重视。

C.爷爷重回榆林的情节与上文他在榆林的工作经历形成了呼应。

D.小说以爷孙二人对话的形式推动故事发展,使叙事更加紧凑。

2.爷爷“对地图有着特殊的感情”,在文中有哪些具体表现 请简要回答。(4分)

答:

3.小说第二段中,加点词语“故事”与“事故”能否互换 为什么 (5分)

答:

4.请从修辞方法的角度赏析下面的句子。(5分)

我也想再活五百年,在福窝里还没扑腾够呢。

答:

5.小说标题“中国地图”意蕴丰富,请结合全文谈谈你的理解。(6分)

答:

二、(2023江西中考)阅读下面的文字,回答问题。(16分)

守 望

原上秋

他经常来这里,不论雨天,还是晴天。这里松柏苍翠,雨天苍翠,晴天也苍翠。松柏在雨天里有雨水滑落,像流下的泪。

不下雨的时候,这个区域一半严肃,一半活泼。三十多年前,这是一个整体。记不清哪一天,一分为二了。外面沿马路的一半划出来,供居民使用:唱歌、跳舞、打牌、弈棋,老人们静坐,孩子们追逐打闹。另一半,一千多人躺在那里,很安静。哄闹声随风能进去,人不能进去。当中隔着一道门。是那种透视的铁艺门,彼此都能窥见,两边的人如相会,能拉手,不能拥抱。

他经常坐在那里,看着人聚人散。

起先没有划开的时候,他也时常过来。那时候有高墙和密不透风的大铁门。马路的对面是一幢小楼,四层,现在还在,显得破了,像一个老人一样安静而慈祥地坐在那里。他就在那栋楼里住着。那时候他的双腿还有充沛的力量支撑躯体,经常绕着高墙行走。回到家里,透过斑驳的玻璃窗子,能轻而易举地看到这里。

现在,景色不一样了。对面已换成高大的牌楼,牌楼上四个大字:烈士陵园。字是金色的,底是一种浅浅的蓝,透着淡淡的忧伤。

有一年,他看到对面的高墙被人推倒,听说是要建市民公园,他义愤填膺。他找到主管部门,亮出军功章,诉说了反对的理由。

负责人看到那些有岁月积淀、仿佛血染过的立功证书和奖章,一脸崇敬地接待了他。

工作人员一直与他沟通,公园还是建成了,或者说,陵园地块一分为二了。他接受了现实,他感觉到,实际上这样也不错:战友们在里面,依然有一份安宁,依然有苍松翠柏相拥。后来,孙子说了一句话,让他释然。孙子说,先烈打江山,不是为了后代幸福吗

后来,他看到那些在公园里休闲的人,脸上都挂着幸福。这时候,他会想起孙子的那句话。

他比任何人在公园待的时间都久,他坐在已成隔挡的大门一边,左耳和右耳处在分裂的状态。左耳是欢闹,右耳是寂静。有时候反过来。他的情绪也分裂。右边是伤痛,左边是欢笑。有时候反过来。

他孙子也来过,孙子用一种凝重的表情看着里面。里面被苍松翠柏包围。大石碑后面,是一排排六十厘米高的墓碑。从门口看不到。

孙子回过头,变成一脸的欢喜,跑开了。孩子这个年纪不会装,高兴就是高兴。

看到孙子笑着跑开,他也涌动一份幸福。

他的痛只在下雨的时候隐隐发作。这个时候,公园里的欢笑被雨水冲散,剩下一片空旷和四处飘逸的寂寥。他打着雨伞蹲下来,挨个给墓碑擦洗,像小心翼翼地给他们洗澡。这里的一千六百五十八个战友,他一个也不认识,却又都熟悉。无论是与日本鬼子搏斗牺牲的,在解放战争中倒下的,还是抗美援朝魂归故里的,他怎么会不熟悉呢 他们在战场上冲锋的姿态,他们把最后一颗子弹射向敌人的壮烈,他永不能忘。

每当擦到一个叫李云峰的烈士的墓碑时,他会想到那时的通信员,一个叫李什么峰的年轻战士。原谅他记不住战士的名字,因为这个李什么峰之前,已有两个通信员相继牺牲了。弹雨里,他问,叫什么名字 枪炮声很重,新的通信员把手围个喇叭大声说,他叫李什么峰。

后来,这个叫李什么峰的通信员也牺牲了。

他深深内疚。

他就把这个李云峰当作那个李什么峰的对待,在他身上多擦几下,在他身边多停片刻。

擦完墓碑,他已经很累了。他坐在前面的大石碑台阶上,把雨伞扣在头顶。一下子,弹雨似乎就起来了,啪啪,啪啪。这种氛围,不由他不想起那些枪林弹雨的故事。

坐久了,他会感觉到凉。由外到内的凉。四周的松柏都淌着雨水,他的眼睛和心也潮湿起来。

等云一片片散开,太阳光照在大地,公园的一侧开始欢闹起来,一张张笑脸又荡漾起来。

这是两个世界,彼此守望。

(有删改)

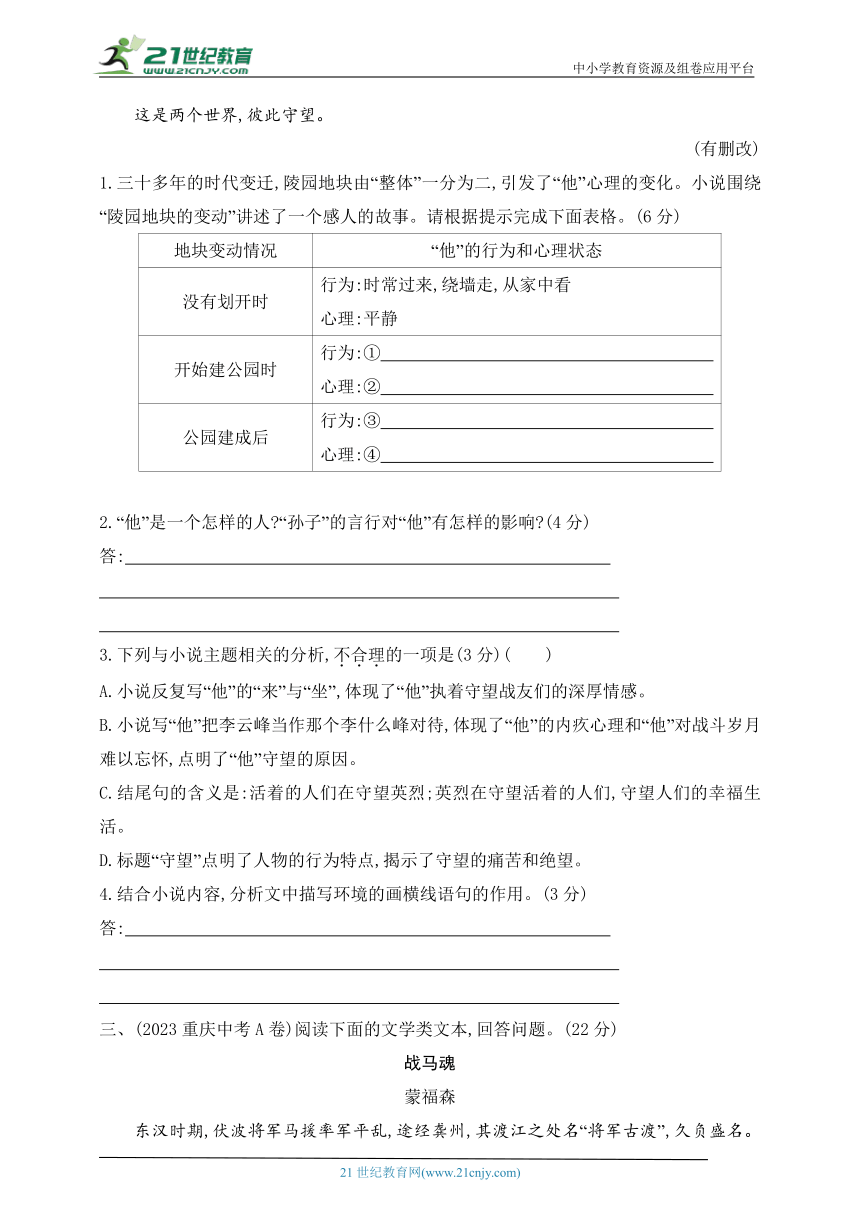

1.三十多年的时代变迁,陵园地块由“整体”一分为二,引发了“他”心理的变化。小说围绕“陵园地块的变动”讲述了一个感人的故事。请根据提示完成下面表格。(6分)

地块变动情况 “他”的行为和心理状态

没有划开时 行为:时常过来,绕墙走,从家中看 心理:平静

开始建公园时 行为:① 心理:②

公园建成后 行为:③ 心理:④

2.“他”是一个怎样的人 “孙子”的言行对“他”有怎样的影响 (4分)

答:

3.下列与小说主题相关的分析,不合理的一项是(3分)( )

A.小说反复写“他”的“来”与“坐”,体现了“他”执着守望战友们的深厚情感。

B.小说写“他”把李云峰当作那个李什么峰对待,体现了“他”的内疚心理和“他”对战斗岁月难以忘怀,点明了“他”守望的原因。

C.结尾句的含义是:活着的人们在守望英烈;英烈在守望活着的人们,守望人们的幸福生活。

D.标题“守望”点明了人物的行为特点,揭示了守望的痛苦和绝望。

4.结合小说内容,分析文中描写环境的画横线语句的作用。(3分)

答:

三、(2023重庆中考A卷)阅读下面的文学类文本,回答问题。(22分)

战马魂

蒙福森

东汉时期,伏波将军马援率军平乱,途经龚州,其渡江之处名“将军古渡”,久负盛名。虽历经千年,至今古韵犹存。

历代文人墨客在将军古渡留下了不少诗作,摘录一二佳句:

“汉将征边地,威名重伏波。”

“试看将军滩上水,犹留豪气击鸣鼓。”

古渡不远,有一处空旷开阔的草坪,马援曾在此操练士兵。遥想当日,旌旗招展,战马嘶鸣,声震四野。

草坪中有一处泥潭,深可及腹,宽数丈,野草覆盖,人所不知。

马援坐骑名火龙驹,皇帝亲赠,多年来,随他南征北战,保家卫国,开疆辟土,立下赫赫战功。

那日,早操练毕,马援下马,解鞍卸甲,任由火龙驹在草地上吃草。

忽闻火龙驹陷入泥潭之中,马援大惊。

火龙驹拼命挣扎,可泥潭像一个囚笼,牢牢地困住了火龙驹。

到了中午,骄阳似火,大地如炙。很快,火龙驹耗去了力气,浑身汗津津的,疲惫不堪。

马援想尽了种种办法,依然无法把火龙驹救出来。

从黄昏到傍晚,从傍晚到深夜,从深夜到黎明,马援一夜不眠,坐在泥潭边,默默地陪伴着火龙驹,眼看着心爱的坐骑慢慢耗尽了力气,却一筹莫展。

燃烧的篝火,映红了马援的脸庞。他的脑海中,往事一幕幕地回放:大漠,风沙,古道,草原,沙砾……火龙驹驰骋沙场,迅疾如风;战场上,刀光剑影,血染沙场;殷红的血,染红了火龙驹的躯体。那血迹,有马援的,有火龙驹的,有敌人的。

天边露出了鱼肚白,绿野平畴,疏林野树,江水苍茫,江中一叶轻舟,随波逐流,与往日并无二致。

但,火龙驹的生命,却到了最后的时刻。

马援老泪纵横。

火龙驹也流下了泪水,仿佛亲人间的生离死别。

马援心如刀割。

一位须发皆白的老人走来:“闻将军坐骑陷入泥潭之中,您一夜不眠。老朽来自北方草原,自幼牧马,懂马,多年前随大军南下,今有一法,或可一用。”

“请问何法 ”马援紧紧地抓住老人的手,心急如焚地说。

老人说:“此法未必有用,但到了此刻,不妨一试。”

马援依老人之法,将所有战马云集于草地上。老人头裹红布,腰系红绸,手执长鞭,牵住其中一匹,跨身一跃而上。嗷呜——一声高喊,手起鞭落,抽打坐骑。

坐骑奔跑起来了。

其他战马也跟着奔跑起来。

老人挥舞长鞭,驱马绕着泥潭一圈儿一圈儿地奔跑。

马群绕着圈儿奔跑,越跑越快。

一时间,群马嘶鸣,响遏行云。马蹄翻飞,泥土飞溅,马蹄声急,声震四野。马群越跑越快,越跑越急,风驰电掣,气势如虹。像一股激流,如暴雨,如闪电,如飞沙,如走石,如飓风,如海啸,如天崩,如地裂……

最初,火龙驹茫然地望着它的同伴奔跑。后来,随着群马的嘶鸣,飞奔,火龙驹沉寂的灵魂被唤醒了,激发了,一股与生俱来的力量,刹那间迸发出来。“咴——”但闻其一声嘶鸣,挣扎着,一跃而起。虽然,跃起一点儿,随即沉下,但它百折不挠,无所畏惧,不断地跃起,沉下,跃起,沉下,跃起,沉下……

哪怕每次跃起,挪移只有一点点,但它依然顽强不屈,决不放弃。

马群依然在奔跑。

火龙驹在跃起,沉下,跃起,沉下……

像在战场上,它和伙伴们,披荆斩棘,永不退缩。

火龙驹一步一步地,终于,跃出了泥潭。蓦然,火龙驹鬃毛竖立,前蹄高扬,“咴——”一声长啸,穿云裂帛,声震荒野。

此时,一轮红日从地平线上冉冉升起,红彤彤的,远处的田野、山峦、树木、村落、河流,殷红一片。

“浮生几度,苍生困苦,功名付与酒一壶。醉怒吼,慷慨处,气吞万里如虎。十万弓弩,欲遮天幕,百万同袍,不知归路……”军营里,歌声忽起,慷慨激昂,悲壮苍凉。

一年后,马援在征战五溪时,病逝于军前,壮志未酬,年六十四岁。火龙驹不饮不食,日夜嘶鸣,绝食而死。

(选自《百花园》2022年第9期,有删改)

1.读小说要读故事。故事叙述可以有不同的视角,请站在马援的视角,用第一人称来概述故事。(4分)

答:

2.读小说要关注“虚构中的真实”。小说中的细节须符合生活的真实,本文哪些细节体现了这一特点 请任找一例简要分析。(4分)

答:

3.读小说要体味有意味的形式。文中画波浪线的四个句子独立成段,如果将其合并为一段,其表达效果有何差异 (4分)

答:

4.读小说要领悟主题的丰富性。试归纳小说的三个主题。(5分)

答:

5.读小说要细品结尾。有人认为,本文最后一段应该删去,你赞同这种说法吗 请简述理由。(5分)

答:

答案全解全析

一、

1.A 从全文来看,小兵没有对新地图没有标出毛乌素沙漠感到疑惑,他“皱着眉头”,表明他想带爷爷去榆林看一看,不确定爷爷是否同意。

2.答案 退休后还经常查看地图;喜欢讲述地图上地名背后的故事;对新地图兴趣浓厚;敏锐发现新地图中的细微变化。

解析 从描写爷爷的具体句子中归纳概括。如根据“退休后,每天对着地图默默地看”,可概括出“退休后还经常查看地图”;根据“家里有人的时候,总要给人家讲述地图上地名背后的故事”,可概括出“喜欢讲述地图上地名背后的故事”;根据“这天,小兵拿回来一张最新的《中国地图》。爷爷两眼放光,戴着老花镜,趴在地图上瞅起来,边看边念叨”,可概括出“对新地图兴趣浓厚”;根据“黑龙江,黄河,长江……小兵,伶仃洋上咋有一座桥 新建的 ”“小兵,丹江口水库咋新增一条支流 ”“小兵,榆林,毛乌素沙漠咋没有了 ”等可概括出“敏锐发现新地图中的细微变化”。

3.答案 (示例1)不能。“故事”侧重传奇色彩,而“事故”侧重意外,原句突出了爷爷当年测绘工作的艰辛和危险。

(示例2)能。“事故”侧重意外,而“故事”侧重传奇色彩,互换后突出了爷爷对事业的热爱,对付出的无悔。

解析 答题时,首先回答能或不能,然后根据“故事”和“事故”的意思,结合文中叙述的事情分析原因。

4.答案 运用夸张、比喻的修辞方法,形象生动,充满感彩,表现了爷爷对时代、对事业、对生活的热爱。

解析 首先判断句子运用的修辞方法,然后按照“××句运用了××的修辞方法,生动形象地……”的格式答题即可。

5.答案 “中国地图”既指文中的中国地图实物,又指装在爷爷心中的中国地图;新旧地图的变化折射出祖国建设取得了伟大成就;“中国地图”承载着地图测绘人对中国地图测绘事业的热爱与追求;“中国地图”蕴含了对祖国发展的骄傲与自豪之情。(答出三点即可)

解析 一般来说,标题有两层含义:一是表层含义,即标题的字面义、常用义;二是深层含义,即标题的比喻义、象征义、引申义等,往往是抽象的精神品质、文章要揭示的中心。分析标题的深层含义时,如果标题运用了比喻的修辞方法、一语双关的表现手法,或标题为文章的线索,答题时需要表明。阅读全文可知,本题“中国地图”一语双关,新旧地图的变化折射出祖国建设取得了伟大成就,“中国地图”承载着地图测绘人对中国测绘事业的热爱与追求,等等。

二、

1.答案 ①找主管部门,亮军功章,诉说反对理由 ②义愤填膺 ③坐在门边,擦洗墓碑 ④伤痛

解析 根据表格中的提示,找到相关段落归纳概括即可。“没有划开时”对应第4段。“开始建公园时”对应第6—7段,从“有一年,他看到对面的高墙被人推倒,听说是要建市民公园,他义愤填膺。他找到主管部门,亮出军功章,诉说了反对的理由”两句可概括出“找主管部门,亮军功章,诉说反对理由”“义愤填膺”。“公园建成后”对应其余段落,从“右边是伤痛”“他的痛只在下雨的时候隐隐发作”“他打着雨伞蹲下来,挨个给墓碑擦洗”等句可归纳出“坐在门边,擦洗墓碑”“伤痛”。

2.答案 (示例)(1)“他”是一个战功卓著的老英雄;是一个对战友有着深厚感情的老兵;是一个执着明理、顾全大局的老人。(2)“孙子”的言行让“他”释然,涌动一份幸福。

解析 第一问,由“他……亮出军功章”可知,“他”是一个战功卓著的老英雄;由“他”执着守望战友、擦洗墓碑的行为可知,“他”是一个对战友有着深厚感情的老兵,由“他”的从开始反对建市民公园到释然接受现实可知,“他”是一个执着明理、顾全大局的老人。第二问,结合第8段“后来,孙子说了一句话,让他释然。孙子说,先烈打江山,不是为了后代幸福吗 ”和第13段“看到孙子笑着跑开,他也涌动一份幸福”分析可知,“孙子”的言行让“他”释然,涌动一份幸福。

3.D 守望的内涵是:活着的人们在守望英烈;英烈在守望活着的人们,守望人们的幸福生活。故守望中既带有悲伤的情感,也带有对美好生活的期盼,选项中的“揭示了守望的痛苦和绝望”分析不合理。

4.答案 描写了烈士陵园苍翠的松柏,营造了庄严肃穆的氛围,烘托了“他”哀痛、怀念之情。

解析 自然环境描写包括人物活动的时间、地点、气候以及景物等,对表现人物身份、地位、行动,表达人物心情,渲染气氛都具有重要作用。文中画横线语句属于自然环境描写,描写了烈士陵园松柏苍翠的特点,营造了庄严肃穆的氛围,“松柏在雨天里有雨水滑落,像流下的泪”烘托了“他”哀痛、怀念之情。

三、

1.答案 我的坐骑火龙驹不慎掉入泥潭;经过一日一夜努力仍未救出,我心如刀割;老人献计,让群马围绕泥潭不断奔跑;最终火龙驹潜能得以激发,成功脱困。

解析 事情概括可围绕“开端—发展—高潮—结局”四个环节进行,讲清“谁在什么情况下做了什么事,结果怎么样”,语言简洁即可。注意题干要求,回答时要站在马援的视角,用第一人称叙述。

2.答案 (示例1)开头就交代了历史人物马援和真实地点将军古渡,并引历代诗词作证。真实的人物、地点、诗词让人感到真实可信。

(示例2)马援想尽办法救援火龙驹,生离死别时,人马都极度悲伤。表现了人与马的深厚情感,这种例子在生活中并不少见。

(示例3)马群奔跑激励火龙驹脱困。这种在绝境中激发生命潜能的现象,在生活中也有。

解析 解答此题,须联系阅读经验及生活体验,思考文中哪些内容在现实生活中是真实可见的,找出相应的例子进行分析。如文中人名、地名的真实是给人真实感的原因之一;描写场景的真实与情感的真实,也是给人真实感的原因。

3.答案 ①四个独句段能将火龙驹的处境和马援的悲痛两两对应着写(或四个独句段能加大阅读中的停顿,放慢叙述的节奏);②突出强调了火龙驹和马援生死相依的深厚情感。合成一段就没有这种效果。

解析 独句成段的作用为突出强调。答题时,应清楚作者想要突出强调的内容——火龙驹的处境和马援的悲痛,强调这一内容的原因——突出火龙驹与马援生死相依的深厚感情,这样写的表达效果——放慢阅读节奏。两两对应让人感同身受,合成一段无此效果。

4.答案 ①战友(人马)之间生死不离的情感;②身处绝境永不放弃的精神;③激发潜能,可以创造奇迹;④生命激发、唤醒生命;⑤集体的伟大力量。(答到三点即可)

解析 一篇文章从不同的角度看可以有不同的主题。从人的角度看,可以看出人与马之间的深厚感情;从马的角度看,从火龙驹陷入困境再脱险可以看出它永不放弃的精神,也可看出潜能的强大、生命对生命的激发和唤醒,以及集体的伟大力量。

5.答案 (示例1)赞同。①以倒数第二段结尾,军营歌声突起,与前文火龙驹的长啸形成呼应;②火龙驹自救的壮举,激励了将士们精忠报国的爱国精神;③全文在故事的高潮处戛然而止,言有尽而意无穷。

(示例2)不赞同。①以最后一段结尾,让故事有了延续,交代了马援和火龙驹的最终结局;②火龙驹殉主而死,升华了人马生死相依的主题;③最后一段强化了悲剧的氛围,增加了文本的感染力。

解析 本题既考查段落的作用,也考查批判思维。首先,表明自己的看法,赞同或不赞同。然后,根据选择分析段落的作用:若赞同,需分析倒数第二段做结尾的好处;若不赞同,需分析最后一段做结尾的好处。分析段落作用时可从内容与结构等角度入手。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录