广东省四会市两校2023-2024学年高二上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省四会市两校2023-2024学年高二上学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 112.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-08 07:32:21 | ||

图片预览

文档简介

四会市两校2023-2024学年高二上学期12月月考

历史科试卷

考试时间:75分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、选择题 :本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。

1.下表为不同史籍关于周王朝政治事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

叙述 出处

国有大事,则集万民于王门。一曰询国危,二曰询国迁,三曰询立君。 《周礼·司寇》

吴之入楚也,使人召陈怀公。怀公朝国人而问焉,曰:“欲与楚者右,欲与吴者左。陈人从田,无田从党。” 《左传·哀公元年》

周厉王虐,国人谤王……王喜,告召公曰:“吾能弭谤矣,乃不敢言。”召公曰:“防民之口,甚于防川。”……王弗听,于是国人莫敢出言,三年,乃流王于彘。 《国语》

A.儒家民本思想对当时社会影响大 B.君主权力受到原始民主传统制约

C.专制主义中央集权制度渐趋衰落 D.国家治理具有“家国同构”的色彩

2.有学者指出:“(唐朝)天子对臣下的奏章批示时,所用的文字,都很友好温和,决不用命令的口吻。然而到了明清时代的批文,就完全使用对仆从一样的粗鲁的词语,成了命令。”这一现象体现了

A.纲常伦理逐渐淡薄 B.君主素质不断降低

C.君主专制空前强化 D.君臣矛盾日益激化

3.战国时期,关东六国国君任相多用其宗族及国人。数代秦王所用秦相,商鞅为卫人,楼缓为赵人,张仪、魏冉、范雎为魏人,蔡泽为燕人,吕不韦为韩人,李斯为楚人。据此可推知( )

A.秦国官僚制相对完善 B.秦国用人政策不断改变

C.六国严格遵行宗法制 D.法家人物在六国遭排挤

4.据统计,雅典城邦在陶片放逐法实行期间共流放了9人,其中除2人有僭主政变的嫌疑外,另7人只是因为名气太大,声望太高而被流放。这反映出当时的雅典

A.民主政治体制趋于完善 B.司法审判削弱平民地位

C.内部矛盾扩大阶层对立 D.直接民主无法确保正义

5.从1937年下半年开始,中国共产党在陕甘宁边区广泛开展选举宣传活动,派宣传队进村,通过发传单、贴标语、召集群众大会、打锣喊口号等方式对农民进行动员,而且创造性地发明了投豆法、画圈法、烧洞法、投纸团法等具体投票办法。这些举措意在

A.丰富边区选举方式 B.落实党的群众路线

C.建立人民民主专政 D.巩固抗日民主根据地

6.据下表可知

时间 事件

隋文帝开皇十五年(595) 废除九品中正制

隋炀帝大业二年(606) 始置进士科

唐高祖武德七年(624) 恢复九品中正制

唐太宗贞观初年(627) 再度废除九品中正制

A.世家大族没落 B.科举制存在严重弊端

C.门阀观念强化 D.九品中正制仍可延续

7.19世纪中后期,英国政府两次颁布法令进行官制改革,规定由独立于党派之外的文官委员会来主持考选事宜,公开竞争、择优录取,文官不受选举与执政党更迭影响,不得参与政治活动和盈利性经济活动。这一改革

A.有助于完善英国政党政治 B.有利于政治的平稳运行

C.推动了责任内阁制的形成 D.杜绝了政府官员的腐败

8.中国货币成为域外国家和地区广泛使用的流通货币,到1959年止,东非发现中国、罗马、埃及等国古代钱币总计405枚,其中中国钱币233枚,占57%,其中能鉴定出年代的又有91%是宋钱。这可以佐证

A.中非之间贸易长期繁荣 B.宋钱已成为国际化货币

C.宋代海上丝绸之路发达 D.非洲地区商品经济落后

9.1980年5月,《中国青年》杂志发表了一封署名为“潘晓”的读者来信《人生的路呵,怎么越走越窄?》,来信提出“主观为自己,客观为别人”,随即引发了一场长达半年、覆盖全国的关于人生观、价值观的大讨论。这一讨论不仅引发了人们的思考,也助长了个人主义的泛滥。与这场讨论直接相关的是

A.建立健全社会主义法律制度 B.颁布《公民道德建设实施纲要》

C.开展“五讲四美三热爱”活动 D.开展关于真理标准问题的讨论

10.《汉书·陈汤传》中记载:“胡兵五而当汉兵一,何者? 兵刃朴钝,弓弩不利;今闻颇得汉巧。”文中所记“汉巧”主要指中原地区的

A.军事谋略 B.纺织技艺 C.农耕文化 D.冶铁技术

11.1648年签订的《威斯特伐利亚和约》规定:“所有的封臣、臣民、人民、城镇、自治城市、城堡、房屋、要塞、森林、灌木林、金银矿、矿床、河流、小溪、牧场,总之,一切权利、礼遇和附加权利应毫无保留地属于最信仰基督的国王。”这一规定

A.有利于欧洲民族国家的形成 B.确立了王权与教权平等的原则

C.结束了欧洲封君封臣的时代 D.动摇了欧洲人对基督教的信仰

12.“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。自“一带一路”倡议问世至今,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等上海合作组织成员国纷纷将本国发展战略与之对接。这说明( )

A.安全先行成为上海合作组织区域合作的显著特点

B.“一带一路”建设助力上海合作组织区域经济合作

C.中国积极开展以上海合作组织为中心的多边外交

D.上海合作组织是推进“一带一路”建设的主导力量

13.如表为世界大事年表(部分)此表可以用来说明

时间 事件

1916年 英国制定法案,实行金本位制

1944年 美、英等44个国家召开会议,确立布雷顿森里体系

1945年 国际货币基金组织在华盛顿成立

2016年10月1日 人民币成为“可自由使用货币”

A.世界货币体系的演变 B.和平发展的潮流

C.资本主义国家的变化 D.国际秩序的重塑

14.1902年,顺天乡试借河南贡院举行,山西乡试则与陕西乡试在西安合闱。这一罕见科考现象出现的原因是( )

A.清政府财政危机严重 B.《辛丑条约》签订

C.清末新政的推行 D.新式学堂的广泛建立

15.1942年,英国经济学家贝弗里奇受英国政府委托,制定了一个关于福利的“完全”报告。报告要求建立完整的社会保险制度,每人每周缴费,无论人们原来的收入如何,失业待遇、残疾待遇以及退休待遇都应该是一样的比率。该报告

A.体现了财富平均主义的原则 B.旨在缓解经济危机的冲击

C.推动了社会保障制度的建立 D.意图减轻国家的财政负担

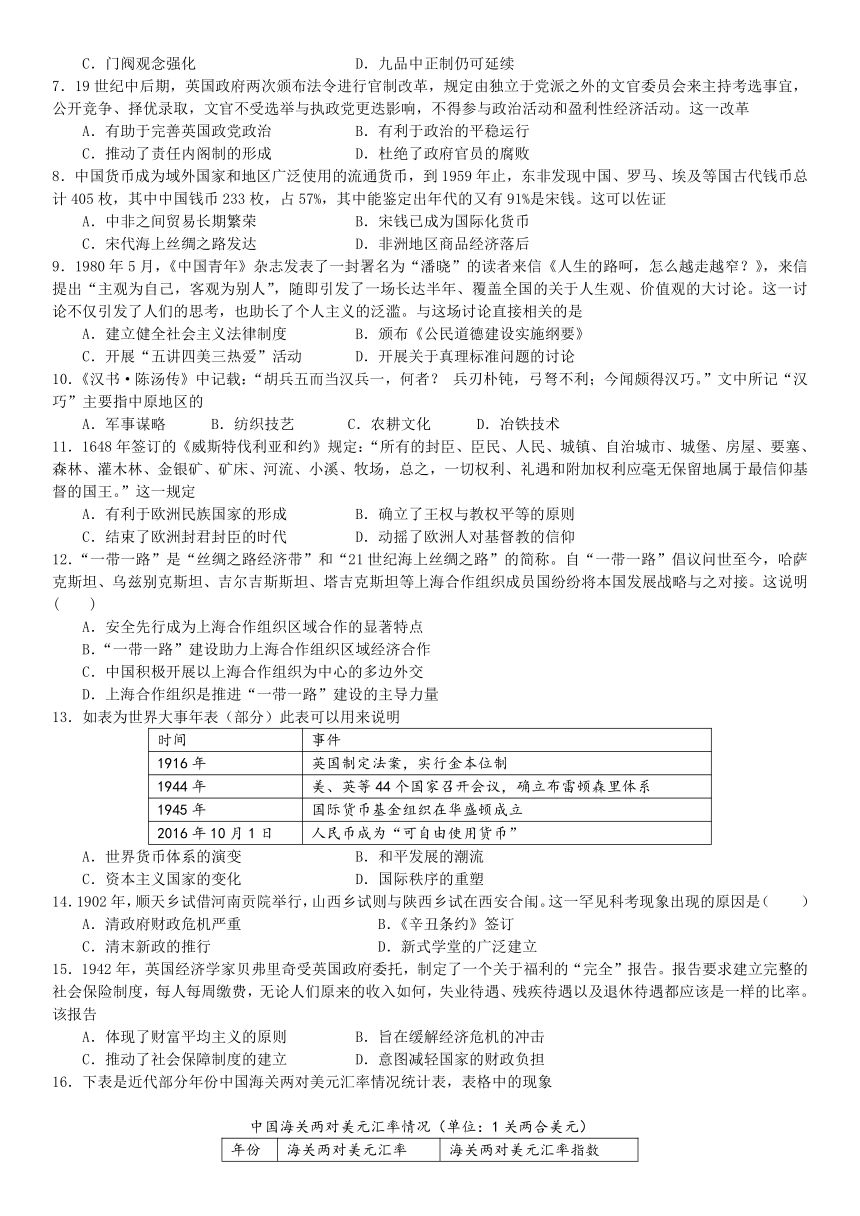

16.下表是近代部分年份中国海关两对美元汇率情况统计表,表格中的现象

中国海关两对美元汇率情况(单位:1关两合美元)

年份 海关两对美元汇率 海关两对美元汇率指数

1900 0.75 98.7

1905 0.73 96.1

1910 0.66 86.8

1915 0.62 81.6

A.阻断了对外国工业设备的进口 B.缓解了中国政府的外债压力

C.削减了关税对外贸的不利作用 D.反映了西方经济危机的冲击

二、材料分析题:本题共4小题,共52分。

17.有同学研究古代中外交往问题,收集了如下材料。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

文若虚羡慕“别人经商图利”,便买了一些橘子,跟着“专一做海外生意”的同乡出海。橘子在吉零国大受欢迎,文若虚净赚近千倍利润。返航时,水手“扯起半帆”,漂至一无人岛躲避风暴。文若虚在岛上捡回一个龟壳,后由在福建经商的波斯人玛宝哈出价白银五万两收购,二人“议定立契”,“合同为照”。从此,文若虚“家道殷富不绝”。

——摘编自明代凌濛初《初刻拍案惊奇》

材料二

《一千零一夜》故事多处涉及“中国元素”。如辛伯达第七次航海时抵达了中国,并得到一位善良老人的帮助。在《阿拉丁与神灯》原版故事中,主人公阿拉丁是一位中国人,其日常生活充满了沐浴熏香等典型的阿拉伯色彩,也出现了饮茶、喝交杯酒等中国习俗。

——摘编自《一千零一夜》

材料三

在广州象岗,考古学者从西汉初年南越王墓中发掘出犀形璜、犀角杯、陶犀角等制品。这些制品,有学者认为是从东南亚、南亚等产犀地,经由海上丝绸之路输入中国。

——摘编自王子今《西汉南越的犀象——以广州南越王墓出土资料为中心》等

(1)从材料一中提取故事情节,分别概述其所反映的历史现象。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析《一千零一夜》“中国元素”的史料价值。(6分)

(3)有学者反对南越王墓犀牛制品系舶来物,认为其恰恰证明了西汉初年岭南本地产犀。如果要确证这一问题,你认为还需要哪些类型的史料?(2分)

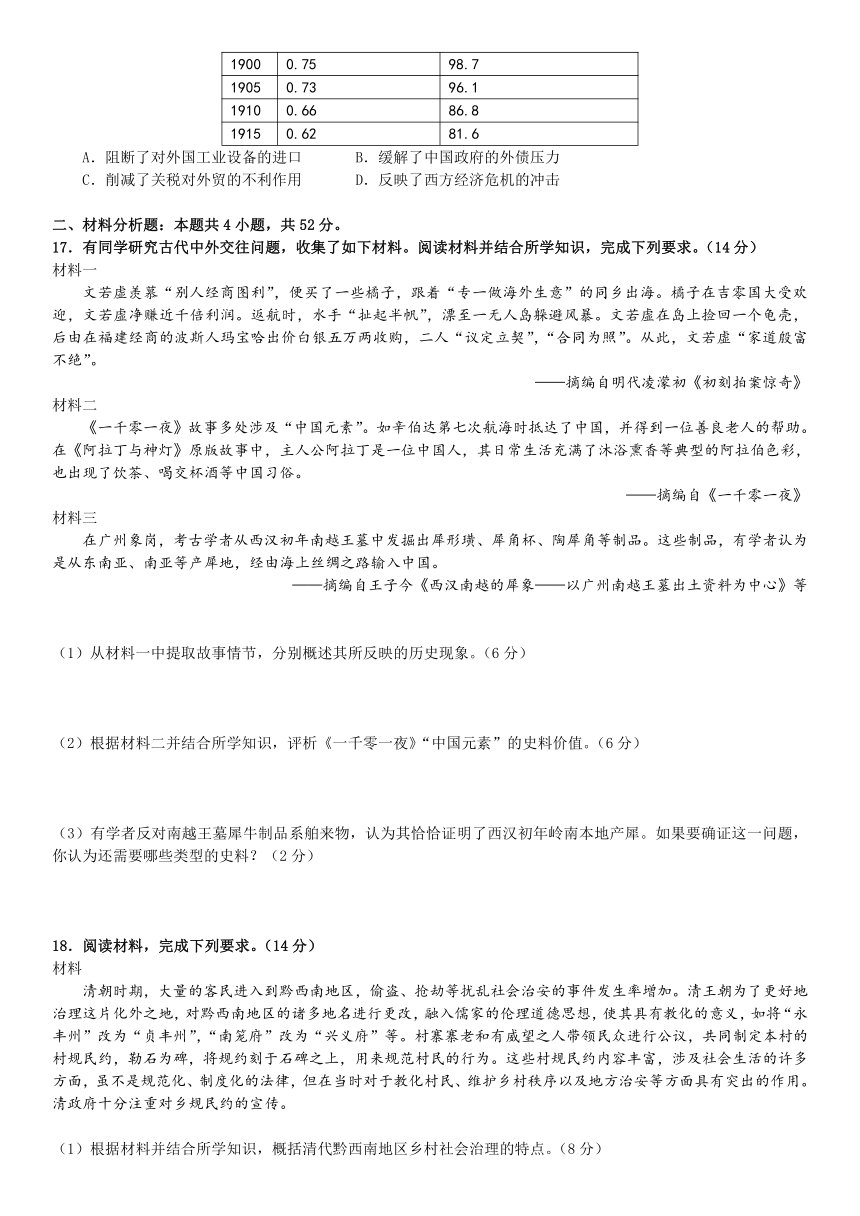

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

清朝时期,大量的客民进入到黔西南地区,偷盗、抢劫等扰乱社会治安的事件发生率增加。清王朝为了更好地治理这片化外之地,对黔西南地区的诸多地名进行更改,融入儒家的伦理道德思想,使其具有教化的意义,如将“永丰州”改为“贞丰州”,“南笼府”改为“兴义府”等。村寨寨老和有威望之人带领民众进行公议,共同制定本村的村规民约,勒石为碑,将规约刻于石碑之上,用来规范村民的行为。这些村规民约内容丰富,涉及社会生活的许多方面,虽不是规范化、制度化的法律,但在当时对于教化村民、维护乡村秩序以及地方治安等方面具有突出的作用。清政府十分注重对乡规民约的宣传。

(1)根据材料并结合所学知识,概括清代黔西南地区乡村社会治理的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析清代黔西南地区乡规民约的影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

中世纪以来的法国法律受到了罗马法的深刻影响,自然法的理念十分流行。启蒙运动时期,一些思想家按照资产阶级的要求对自然法理念进行了重新阐释,并提出了一系列立法原则。大革命开始后,在这些立法原则的指导下,法国先后制订了一些民事法律。但由于时局动荡,统一的法典始终无法编订。拿破仑掌权后,亲自主持民法的立法工作,多次出席相关会议并裁决争议。1804年,《法国民法典》颁布实施。此后,《法国民法典》虽经多次修订,但其原则、框架和风格没有发生根本变化,并被德国、丹麦等国家所吸收。

——《论(法国民法典)的历史演进:纪念(法国民法典)编纂二百周年》

材料二

第8条:“所有法国人都享有民事权利。”

第488条:“满21岁为成年,除结婚章规定的例外,有能力为一切民事生活上的行为。”

第544条:“所有权是对于物有绝对无限制地使用、收益及处分的权利。”

第545条“任何人不得被强制出让其所有权……”

第1101条:“契约为一种合意,依此合意,一人或数人对于其他一人或者数人负担给付、作为或不作为的债务。”

第1134条:“依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。”

——1804年《法国民法典》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《法国民法典》颁布的历史条件。(4分)

(2)根据材料二,归纳《法国民法典》体现的原则,并综合材料及所学知识,说明《法国民法典》的历史作用。(8分)

20、 (12分)阅读材料,回答问题。

材料 1949-1956年《人民日报》中“帝国主义”一词的使用频率柱状图

——张颖等《对建国初期新中国外交方针变化的计量分析―以<人民日报>为样本》

对1953年后《人民日报》“帝国主义”一词使用频率相对较低的原因作出合理解释。(12分)

四会市两校2023-2024学年高二上学期12月月考

历史科参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 B C A D D A B C

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 C D A B A B C C

二、非选择题

17.【答案】(14分)

(1)情节:“羡慕别人经商图利”、“家道殷富不绝”。现象:反映传统抑商观念的变化。

情节:“专一做海外生意”等。现象:反映私人海外贸易的发展。

情节:“扯起半帆”。现象:反映航海技术的进步。

情节:“出价白银五万两”。现象:反映白银货币化。

情节:“议定立契,合同为照”。现象:反映商业契约的发展;

情节:文若虚出海致富、波斯人在福建经商。现象:反映海上丝绸之路的发展。

每点2分(情节1分,现象1分),任答三点即可。其他答案,言之成理可酌情给分。

(2)评析:

①是外国文学作品,对研究中古时期中国与阿拉伯的友好交流具有一定的价值;

②基于阿拉伯人的生活,是文学作品,对中国有想象、虚构的成分;

③不可单独使用,必须与其他史料形成证据链等。

(每点2分,三点共6分。)

(3)类型:历史文献、更多的考古证据、外国历史记载、古生物学等其他学科的研究成果等。(每点1分,任答两点2分,其他答案,言之成理可酌情给分)

18.【答案】(14分)

(1)特点:以维护地区稳定和巩固清王朝统治为目的;统治者重视;注重用儒家伦理道德教化百姓;政府管理与民间管理(公议)相结合;方式多样,内容丰富。(每点2分,任答4点8分)

(2)影响:有助于纯化乡村社会风气,维护乡村稳定(和谐);有助于促进乡村生产(经济)发展;有利于促进村民自治的发展;对当今新时代乡村建设有一定借鉴价值。 (每点2分,任答3点6分)

19.【答案】(12分)

(1)历史条件:罗马法的影响;启蒙思想家提供理论基础;法国资本主义经济的发展;法国大革命的推动;拿破仑的主持推动。(4分,答出两点即可)

(2)原则:自由平等;私有产财神圣不可侵犯;契约自由与契约神圣。(4分,答出两点即可)

作用:有利于法国资本主义的发展和启蒙思想的落实;巩固了法国大革命的成果;为欧洲大陆国家的立法树立了典范。(4分,答出两点即可)

20.(12分)

(1)从新中国方面作答(9分)

角度1:新中国实施“一五”计划,需要相对稳定的国际环境(3分);

角度2:和平共处五项原则的提出,主张不同社会制度和意识形态的国家和平相处(3分);

角度3:新中国参加了一系列重要国际会议,力促国际重大问题的解决(3分)。

(2)从国际形势方面作答(3分)

如伴随朝鲜战争结束,中美之间直接的军事对抗有所缓和(3分)。

历史科试卷

考试时间:75分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、选择题 :本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。

1.下表为不同史籍关于周王朝政治事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

叙述 出处

国有大事,则集万民于王门。一曰询国危,二曰询国迁,三曰询立君。 《周礼·司寇》

吴之入楚也,使人召陈怀公。怀公朝国人而问焉,曰:“欲与楚者右,欲与吴者左。陈人从田,无田从党。” 《左传·哀公元年》

周厉王虐,国人谤王……王喜,告召公曰:“吾能弭谤矣,乃不敢言。”召公曰:“防民之口,甚于防川。”……王弗听,于是国人莫敢出言,三年,乃流王于彘。 《国语》

A.儒家民本思想对当时社会影响大 B.君主权力受到原始民主传统制约

C.专制主义中央集权制度渐趋衰落 D.国家治理具有“家国同构”的色彩

2.有学者指出:“(唐朝)天子对臣下的奏章批示时,所用的文字,都很友好温和,决不用命令的口吻。然而到了明清时代的批文,就完全使用对仆从一样的粗鲁的词语,成了命令。”这一现象体现了

A.纲常伦理逐渐淡薄 B.君主素质不断降低

C.君主专制空前强化 D.君臣矛盾日益激化

3.战国时期,关东六国国君任相多用其宗族及国人。数代秦王所用秦相,商鞅为卫人,楼缓为赵人,张仪、魏冉、范雎为魏人,蔡泽为燕人,吕不韦为韩人,李斯为楚人。据此可推知( )

A.秦国官僚制相对完善 B.秦国用人政策不断改变

C.六国严格遵行宗法制 D.法家人物在六国遭排挤

4.据统计,雅典城邦在陶片放逐法实行期间共流放了9人,其中除2人有僭主政变的嫌疑外,另7人只是因为名气太大,声望太高而被流放。这反映出当时的雅典

A.民主政治体制趋于完善 B.司法审判削弱平民地位

C.内部矛盾扩大阶层对立 D.直接民主无法确保正义

5.从1937年下半年开始,中国共产党在陕甘宁边区广泛开展选举宣传活动,派宣传队进村,通过发传单、贴标语、召集群众大会、打锣喊口号等方式对农民进行动员,而且创造性地发明了投豆法、画圈法、烧洞法、投纸团法等具体投票办法。这些举措意在

A.丰富边区选举方式 B.落实党的群众路线

C.建立人民民主专政 D.巩固抗日民主根据地

6.据下表可知

时间 事件

隋文帝开皇十五年(595) 废除九品中正制

隋炀帝大业二年(606) 始置进士科

唐高祖武德七年(624) 恢复九品中正制

唐太宗贞观初年(627) 再度废除九品中正制

A.世家大族没落 B.科举制存在严重弊端

C.门阀观念强化 D.九品中正制仍可延续

7.19世纪中后期,英国政府两次颁布法令进行官制改革,规定由独立于党派之外的文官委员会来主持考选事宜,公开竞争、择优录取,文官不受选举与执政党更迭影响,不得参与政治活动和盈利性经济活动。这一改革

A.有助于完善英国政党政治 B.有利于政治的平稳运行

C.推动了责任内阁制的形成 D.杜绝了政府官员的腐败

8.中国货币成为域外国家和地区广泛使用的流通货币,到1959年止,东非发现中国、罗马、埃及等国古代钱币总计405枚,其中中国钱币233枚,占57%,其中能鉴定出年代的又有91%是宋钱。这可以佐证

A.中非之间贸易长期繁荣 B.宋钱已成为国际化货币

C.宋代海上丝绸之路发达 D.非洲地区商品经济落后

9.1980年5月,《中国青年》杂志发表了一封署名为“潘晓”的读者来信《人生的路呵,怎么越走越窄?》,来信提出“主观为自己,客观为别人”,随即引发了一场长达半年、覆盖全国的关于人生观、价值观的大讨论。这一讨论不仅引发了人们的思考,也助长了个人主义的泛滥。与这场讨论直接相关的是

A.建立健全社会主义法律制度 B.颁布《公民道德建设实施纲要》

C.开展“五讲四美三热爱”活动 D.开展关于真理标准问题的讨论

10.《汉书·陈汤传》中记载:“胡兵五而当汉兵一,何者? 兵刃朴钝,弓弩不利;今闻颇得汉巧。”文中所记“汉巧”主要指中原地区的

A.军事谋略 B.纺织技艺 C.农耕文化 D.冶铁技术

11.1648年签订的《威斯特伐利亚和约》规定:“所有的封臣、臣民、人民、城镇、自治城市、城堡、房屋、要塞、森林、灌木林、金银矿、矿床、河流、小溪、牧场,总之,一切权利、礼遇和附加权利应毫无保留地属于最信仰基督的国王。”这一规定

A.有利于欧洲民族国家的形成 B.确立了王权与教权平等的原则

C.结束了欧洲封君封臣的时代 D.动摇了欧洲人对基督教的信仰

12.“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。自“一带一路”倡议问世至今,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等上海合作组织成员国纷纷将本国发展战略与之对接。这说明( )

A.安全先行成为上海合作组织区域合作的显著特点

B.“一带一路”建设助力上海合作组织区域经济合作

C.中国积极开展以上海合作组织为中心的多边外交

D.上海合作组织是推进“一带一路”建设的主导力量

13.如表为世界大事年表(部分)此表可以用来说明

时间 事件

1916年 英国制定法案,实行金本位制

1944年 美、英等44个国家召开会议,确立布雷顿森里体系

1945年 国际货币基金组织在华盛顿成立

2016年10月1日 人民币成为“可自由使用货币”

A.世界货币体系的演变 B.和平发展的潮流

C.资本主义国家的变化 D.国际秩序的重塑

14.1902年,顺天乡试借河南贡院举行,山西乡试则与陕西乡试在西安合闱。这一罕见科考现象出现的原因是( )

A.清政府财政危机严重 B.《辛丑条约》签订

C.清末新政的推行 D.新式学堂的广泛建立

15.1942年,英国经济学家贝弗里奇受英国政府委托,制定了一个关于福利的“完全”报告。报告要求建立完整的社会保险制度,每人每周缴费,无论人们原来的收入如何,失业待遇、残疾待遇以及退休待遇都应该是一样的比率。该报告

A.体现了财富平均主义的原则 B.旨在缓解经济危机的冲击

C.推动了社会保障制度的建立 D.意图减轻国家的财政负担

16.下表是近代部分年份中国海关两对美元汇率情况统计表,表格中的现象

中国海关两对美元汇率情况(单位:1关两合美元)

年份 海关两对美元汇率 海关两对美元汇率指数

1900 0.75 98.7

1905 0.73 96.1

1910 0.66 86.8

1915 0.62 81.6

A.阻断了对外国工业设备的进口 B.缓解了中国政府的外债压力

C.削减了关税对外贸的不利作用 D.反映了西方经济危机的冲击

二、材料分析题:本题共4小题,共52分。

17.有同学研究古代中外交往问题,收集了如下材料。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

文若虚羡慕“别人经商图利”,便买了一些橘子,跟着“专一做海外生意”的同乡出海。橘子在吉零国大受欢迎,文若虚净赚近千倍利润。返航时,水手“扯起半帆”,漂至一无人岛躲避风暴。文若虚在岛上捡回一个龟壳,后由在福建经商的波斯人玛宝哈出价白银五万两收购,二人“议定立契”,“合同为照”。从此,文若虚“家道殷富不绝”。

——摘编自明代凌濛初《初刻拍案惊奇》

材料二

《一千零一夜》故事多处涉及“中国元素”。如辛伯达第七次航海时抵达了中国,并得到一位善良老人的帮助。在《阿拉丁与神灯》原版故事中,主人公阿拉丁是一位中国人,其日常生活充满了沐浴熏香等典型的阿拉伯色彩,也出现了饮茶、喝交杯酒等中国习俗。

——摘编自《一千零一夜》

材料三

在广州象岗,考古学者从西汉初年南越王墓中发掘出犀形璜、犀角杯、陶犀角等制品。这些制品,有学者认为是从东南亚、南亚等产犀地,经由海上丝绸之路输入中国。

——摘编自王子今《西汉南越的犀象——以广州南越王墓出土资料为中心》等

(1)从材料一中提取故事情节,分别概述其所反映的历史现象。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析《一千零一夜》“中国元素”的史料价值。(6分)

(3)有学者反对南越王墓犀牛制品系舶来物,认为其恰恰证明了西汉初年岭南本地产犀。如果要确证这一问题,你认为还需要哪些类型的史料?(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

清朝时期,大量的客民进入到黔西南地区,偷盗、抢劫等扰乱社会治安的事件发生率增加。清王朝为了更好地治理这片化外之地,对黔西南地区的诸多地名进行更改,融入儒家的伦理道德思想,使其具有教化的意义,如将“永丰州”改为“贞丰州”,“南笼府”改为“兴义府”等。村寨寨老和有威望之人带领民众进行公议,共同制定本村的村规民约,勒石为碑,将规约刻于石碑之上,用来规范村民的行为。这些村规民约内容丰富,涉及社会生活的许多方面,虽不是规范化、制度化的法律,但在当时对于教化村民、维护乡村秩序以及地方治安等方面具有突出的作用。清政府十分注重对乡规民约的宣传。

(1)根据材料并结合所学知识,概括清代黔西南地区乡村社会治理的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析清代黔西南地区乡规民约的影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

中世纪以来的法国法律受到了罗马法的深刻影响,自然法的理念十分流行。启蒙运动时期,一些思想家按照资产阶级的要求对自然法理念进行了重新阐释,并提出了一系列立法原则。大革命开始后,在这些立法原则的指导下,法国先后制订了一些民事法律。但由于时局动荡,统一的法典始终无法编订。拿破仑掌权后,亲自主持民法的立法工作,多次出席相关会议并裁决争议。1804年,《法国民法典》颁布实施。此后,《法国民法典》虽经多次修订,但其原则、框架和风格没有发生根本变化,并被德国、丹麦等国家所吸收。

——《论(法国民法典)的历史演进:纪念(法国民法典)编纂二百周年》

材料二

第8条:“所有法国人都享有民事权利。”

第488条:“满21岁为成年,除结婚章规定的例外,有能力为一切民事生活上的行为。”

第544条:“所有权是对于物有绝对无限制地使用、收益及处分的权利。”

第545条“任何人不得被强制出让其所有权……”

第1101条:“契约为一种合意,依此合意,一人或数人对于其他一人或者数人负担给付、作为或不作为的债务。”

第1134条:“依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。”

——1804年《法国民法典》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《法国民法典》颁布的历史条件。(4分)

(2)根据材料二,归纳《法国民法典》体现的原则,并综合材料及所学知识,说明《法国民法典》的历史作用。(8分)

20、 (12分)阅读材料,回答问题。

材料 1949-1956年《人民日报》中“帝国主义”一词的使用频率柱状图

——张颖等《对建国初期新中国外交方针变化的计量分析―以<人民日报>为样本》

对1953年后《人民日报》“帝国主义”一词使用频率相对较低的原因作出合理解释。(12分)

四会市两校2023-2024学年高二上学期12月月考

历史科参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 B C A D D A B C

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 C D A B A B C C

二、非选择题

17.【答案】(14分)

(1)情节:“羡慕别人经商图利”、“家道殷富不绝”。现象:反映传统抑商观念的变化。

情节:“专一做海外生意”等。现象:反映私人海外贸易的发展。

情节:“扯起半帆”。现象:反映航海技术的进步。

情节:“出价白银五万两”。现象:反映白银货币化。

情节:“议定立契,合同为照”。现象:反映商业契约的发展;

情节:文若虚出海致富、波斯人在福建经商。现象:反映海上丝绸之路的发展。

每点2分(情节1分,现象1分),任答三点即可。其他答案,言之成理可酌情给分。

(2)评析:

①是外国文学作品,对研究中古时期中国与阿拉伯的友好交流具有一定的价值;

②基于阿拉伯人的生活,是文学作品,对中国有想象、虚构的成分;

③不可单独使用,必须与其他史料形成证据链等。

(每点2分,三点共6分。)

(3)类型:历史文献、更多的考古证据、外国历史记载、古生物学等其他学科的研究成果等。(每点1分,任答两点2分,其他答案,言之成理可酌情给分)

18.【答案】(14分)

(1)特点:以维护地区稳定和巩固清王朝统治为目的;统治者重视;注重用儒家伦理道德教化百姓;政府管理与民间管理(公议)相结合;方式多样,内容丰富。(每点2分,任答4点8分)

(2)影响:有助于纯化乡村社会风气,维护乡村稳定(和谐);有助于促进乡村生产(经济)发展;有利于促进村民自治的发展;对当今新时代乡村建设有一定借鉴价值。 (每点2分,任答3点6分)

19.【答案】(12分)

(1)历史条件:罗马法的影响;启蒙思想家提供理论基础;法国资本主义经济的发展;法国大革命的推动;拿破仑的主持推动。(4分,答出两点即可)

(2)原则:自由平等;私有产财神圣不可侵犯;契约自由与契约神圣。(4分,答出两点即可)

作用:有利于法国资本主义的发展和启蒙思想的落实;巩固了法国大革命的成果;为欧洲大陆国家的立法树立了典范。(4分,答出两点即可)

20.(12分)

(1)从新中国方面作答(9分)

角度1:新中国实施“一五”计划,需要相对稳定的国际环境(3分);

角度2:和平共处五项原则的提出,主张不同社会制度和意识形态的国家和平相处(3分);

角度3:新中国参加了一系列重要国际会议,力促国际重大问题的解决(3分)。

(2)从国际形势方面作答(3分)

如伴随朝鲜战争结束,中美之间直接的军事对抗有所缓和(3分)。

同课章节目录