语文九年级上北师大版5.3《漫谈斯大林格勒之战》课件

文档属性

| 名称 | 语文九年级上北师大版5.3《漫谈斯大林格勒之战》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 656.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-04-29 15:02:08 | ||

图片预览

文档简介

课件19张PPT。爱伦堡漫谈

斯大林格勒之战 你对

斯大林格勒保卫战

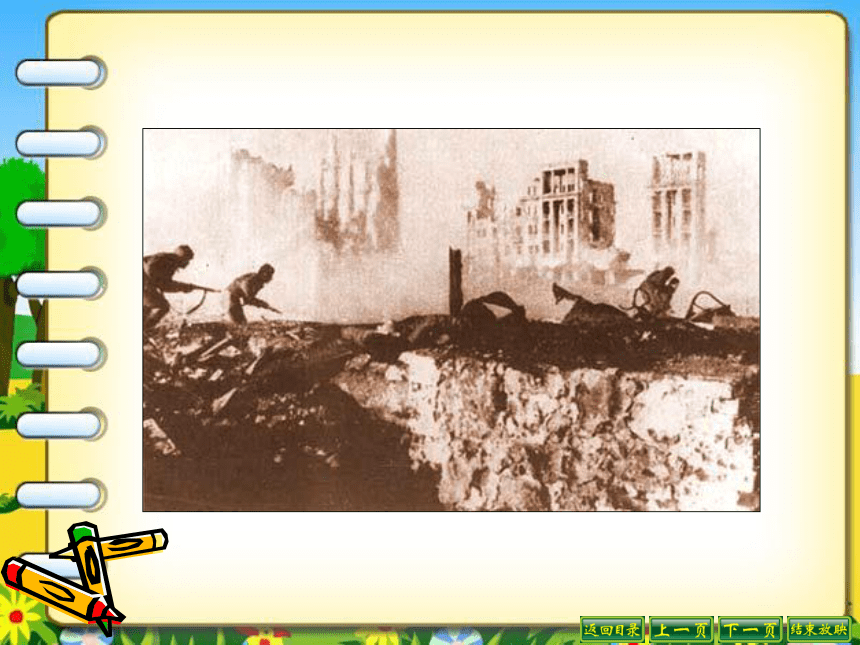

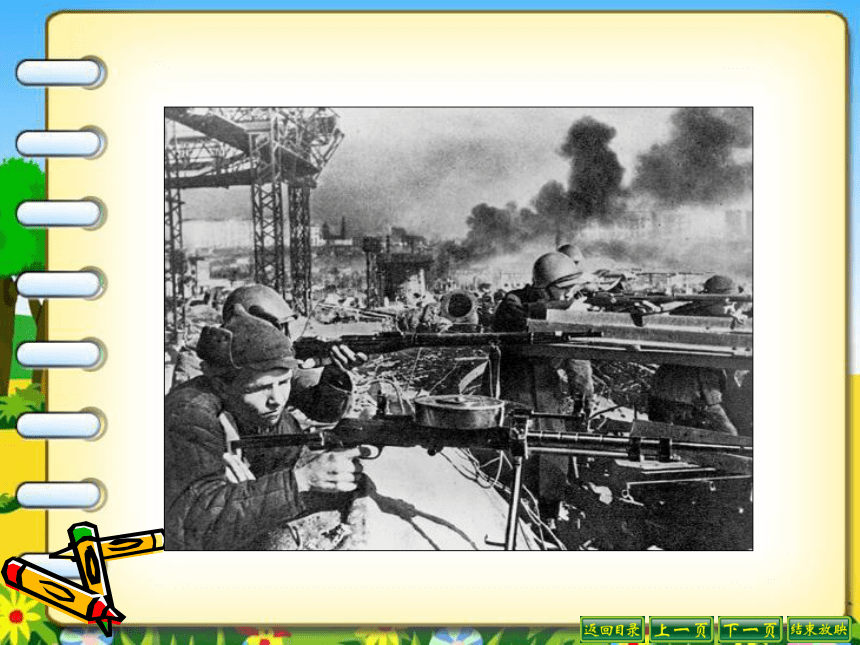

了解多少?相关图片1.了解作者及其相关作品。

2.了解报告文学的一般写法。

3.体会战争给士兵及家庭带来的苦难。 学习目标 伊利亚·爱伦堡(1891-1967),苏联记者、作家。1910年开始文学创作。第一次世界大战期间任战地记者。十月革命后曾参加苏维埃政府工作。 1921年后以记者身份去德、法、比等国。在国外十多年中,写了众多作品。作者简介 30年代回国后,在卫国战争中任军报《红星报》战地记者。著有长篇小说《巴黎的陷落》《暴风雨》和《九级浪》等。

1954年发表的中篇小说《解冻》在苏联文艺界引起巨大震动。 后来伊利亚·爱伦堡用五年时间写成长篇回忆录《人·岁月·生活》,于1960年开始陆续发表,在苏联及西方引起强烈反响和激烈争议。此书被誉为苏联“解冻文学”的开山巨作和“欧洲的文艺史诗”。 1942年8月23日,德国主力部队渡过顿河,对斯大林格勒展开全面进攻,举世闻名的斯大林保卫战从这一天开始。在莫斯科战役中败北的德军,经过半年的补充休整,放弃了全面进攻计划,主攻南线,以占领斯大林格勒,从东南方向包抄莫斯科为主要战略目标。为达到这个目的,德军主力每天出动上千架飞机,投下了100多万写作背景颗炸弹,把斯大林格勒炸成了一片废墟。苏联军民怀着誓死保卫斯大林格勒的钢铁意志和敌人展开惊心动魄的搏斗。斯大林及时聚集了大量的后备部队,在同年11月19日突破德军防线,转入大反攻,构成“铁钳之势”,在5天内就把聚集在斯大林格勒城下的33万德军包围起来。于1943年2月2日全歼了被围德军。这次保卫战以苏军的彻底胜利而告终。 报告文学是一种在真人真事基础上塑造艺术形象,及时反映现实生活的文学体裁。它的基本特征是:1.及时性;2.纪实性;3.文学性。

报告文学往往像新闻通讯一样,善于以最快的速度,把生活中刚发生的激动人心的事件及时地传达给读者。报告文学之所以受读者欢迎,就在于它能把握时代的脉搏,把群众关心的真实情况迅速地反映出来,发挥“文学轻骑兵”的作用。文体知识报告文学 猎人恐惧与日俱增↓面包日益减少↓逃兵越来越多↓士兵越来越饿↓战场节节败退理清结构被猎的“野兽” 《漫谈斯大林格勒之战》为什么作者主要写的不是战斗,而是写被围困的德军缺乏食物,饿得消瘦?这篇文章很有文学性,但跟写战争的小说有什么不同? 文本探究 写被围困的德军缺乏粮食、饿得消瘦,目的是突出战争给士兵带来的灾难,同时也侧面交待了德国在战争中节节败退的状况。这篇文章虽很有文学性,但它更侧重纪实,这跟通过虚构的战争小说不同。 2.同样写战争,《漫谈斯大林格勒之战》这篇报告文学与《我三十万大军胜利南渡长江》在写法上有什么不同? 《漫谈斯大林格勒之战》更加注重文学性,因此在叙事的基础上加入了更多的描写以及议论,语言生动形象,幽默风趣,富有感染力,内容具体。 《我三十万大军胜利南渡长江》则侧重报道事实,语言准确、平实、严谨,内容概括。 在《漫谈斯大林格勒之战》叙述中,你觉得作者的表达有什么独特之处,他如何使叙述变得生动起来? ——用了多种修辞手法 ——加入了作者的情感 ——线索清晰,突出细节。引用了很多人的话,使读者有身临其境的感觉 ——从多角度叙述 ——幽默风趣、富有调侃的语言 写作特色 1.收集有关斯大林格勒战役的资料,加深对这次战役的了解,并写一篇感想。(500字以内)

2.以本文为依据,写一篇600字左右的文章,立意自定,题目自拟。课后作业

斯大林格勒之战 你对

斯大林格勒保卫战

了解多少?相关图片1.了解作者及其相关作品。

2.了解报告文学的一般写法。

3.体会战争给士兵及家庭带来的苦难。 学习目标 伊利亚·爱伦堡(1891-1967),苏联记者、作家。1910年开始文学创作。第一次世界大战期间任战地记者。十月革命后曾参加苏维埃政府工作。 1921年后以记者身份去德、法、比等国。在国外十多年中,写了众多作品。作者简介 30年代回国后,在卫国战争中任军报《红星报》战地记者。著有长篇小说《巴黎的陷落》《暴风雨》和《九级浪》等。

1954年发表的中篇小说《解冻》在苏联文艺界引起巨大震动。 后来伊利亚·爱伦堡用五年时间写成长篇回忆录《人·岁月·生活》,于1960年开始陆续发表,在苏联及西方引起强烈反响和激烈争议。此书被誉为苏联“解冻文学”的开山巨作和“欧洲的文艺史诗”。 1942年8月23日,德国主力部队渡过顿河,对斯大林格勒展开全面进攻,举世闻名的斯大林保卫战从这一天开始。在莫斯科战役中败北的德军,经过半年的补充休整,放弃了全面进攻计划,主攻南线,以占领斯大林格勒,从东南方向包抄莫斯科为主要战略目标。为达到这个目的,德军主力每天出动上千架飞机,投下了100多万写作背景颗炸弹,把斯大林格勒炸成了一片废墟。苏联军民怀着誓死保卫斯大林格勒的钢铁意志和敌人展开惊心动魄的搏斗。斯大林及时聚集了大量的后备部队,在同年11月19日突破德军防线,转入大反攻,构成“铁钳之势”,在5天内就把聚集在斯大林格勒城下的33万德军包围起来。于1943年2月2日全歼了被围德军。这次保卫战以苏军的彻底胜利而告终。 报告文学是一种在真人真事基础上塑造艺术形象,及时反映现实生活的文学体裁。它的基本特征是:1.及时性;2.纪实性;3.文学性。

报告文学往往像新闻通讯一样,善于以最快的速度,把生活中刚发生的激动人心的事件及时地传达给读者。报告文学之所以受读者欢迎,就在于它能把握时代的脉搏,把群众关心的真实情况迅速地反映出来,发挥“文学轻骑兵”的作用。文体知识报告文学 猎人恐惧与日俱增↓面包日益减少↓逃兵越来越多↓士兵越来越饿↓战场节节败退理清结构被猎的“野兽” 《漫谈斯大林格勒之战》为什么作者主要写的不是战斗,而是写被围困的德军缺乏食物,饿得消瘦?这篇文章很有文学性,但跟写战争的小说有什么不同? 文本探究 写被围困的德军缺乏粮食、饿得消瘦,目的是突出战争给士兵带来的灾难,同时也侧面交待了德国在战争中节节败退的状况。这篇文章虽很有文学性,但它更侧重纪实,这跟通过虚构的战争小说不同。 2.同样写战争,《漫谈斯大林格勒之战》这篇报告文学与《我三十万大军胜利南渡长江》在写法上有什么不同? 《漫谈斯大林格勒之战》更加注重文学性,因此在叙事的基础上加入了更多的描写以及议论,语言生动形象,幽默风趣,富有感染力,内容具体。 《我三十万大军胜利南渡长江》则侧重报道事实,语言准确、平实、严谨,内容概括。 在《漫谈斯大林格勒之战》叙述中,你觉得作者的表达有什么独特之处,他如何使叙述变得生动起来? ——用了多种修辞手法 ——加入了作者的情感 ——线索清晰,突出细节。引用了很多人的话,使读者有身临其境的感觉 ——从多角度叙述 ——幽默风趣、富有调侃的语言 写作特色 1.收集有关斯大林格勒战役的资料,加深对这次战役的了解,并写一篇感想。(500字以内)

2.以本文为依据,写一篇600字左右的文章,立意自定,题目自拟。课后作业

同课章节目录