语文八年级上沪教版(五四制)3.11《青玉案_元夕》课件

文档属性

| 名称 | 语文八年级上沪教版(五四制)3.11《青玉案_元夕》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-04-30 15:30:57 | ||

图片预览

文档简介

课件19张PPT。青玉案·元夕——[宋]辛弃疾·青玉案:词牌名

·元夕:题目;元宵节教学目标一 在诵读中感受作品的意境和形象,理解作品思想内涵。

二 理解、品味词中的千古名句,体会作者妙手铺排,渲染气氛的手法。

三 把握“那人”的形象;体会词人的情感,学会知人论世的鉴赏方法。内容:

将《青玉案》大声诵读两遍,酝酿情感准备诵读展示。

要求:

在课本上做好勾画,动口动脑动手!

目标:

激情投入,坚决落实!

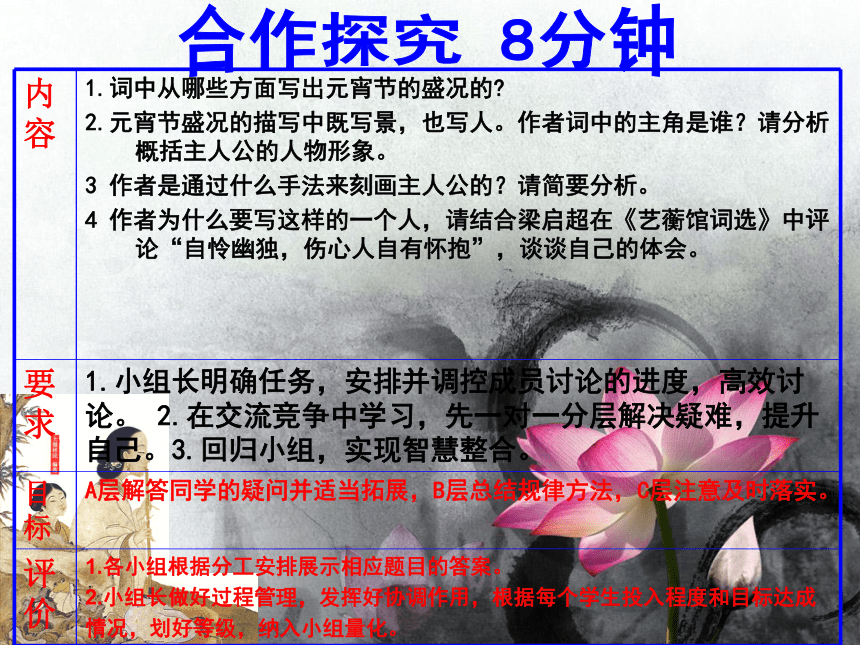

诵读,再现诗词情境东风夜放花千树, 更吹落,星如雨。 宝马雕车香满路。 凤箫声动, 玉壶光转, 一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕, 笑语盈盈暗香去。 众里寻他千百度, 蓦然回首, 那人却在灯火阑珊处。合作探究 8分钟要求:

①展示快速高效,板书工整规范,语言简洁扼要。

②小组长不得参与展示及点评,可协助。

③非展示人员:拿出典题本,默写这两首诗!我的舞台我做主同学们,准备好了吗?★ 课本,导学案,双色笔 ★ 最重要的是积极的状态!!!青玉案合作探究词中从哪些方面写出元宵节的盛况的?

描写了元宵佳节的热闹场面,动感十足。

“花千树”夸张手法写花灯之多;“星如雨”用比喻手法写烟花之盛;“宝马雕车”写观灯的贵族女性的华贵,“香满路”写观花灯和烟花的贵族女性之众多。 “凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”用动、转、舞三个动词写舞灯之欢,运用了铺陈(排)手法,渲染元宵节的热闹气氛。合作探究“元宵节盛况的描写中既写景,也写人。作者词中的主角是谁?请分析概括主人公的人物形象。

“灯火阑珊处”的伊人 孤高、淡泊、自甘寂寞的女性形象。 作者是通过什么手法来刻画主人公的?请简要分析。写景写人都是为了反衬女主人公。上片渲染元宵节灯火辉煌,车水马龙,一片繁华热闹景象;下片开头,又描绘观灯女子的盛装艳服,笑语欢快的情景。这一切都不是本篇要写的主要对象,是衬托“那人”的。越写灯火热闹,越见“那人”孤高的品格。而灯火场景,对那些“笑语盈盈”的观灯妇女来说,是正衬。词中连用两层衬托来写人的。 作者为什么要写这样的一个人,请结合梁启超在《艺蘅馆词选》中评论“自怜幽独,伤心人自有怀抱”,谈谈自己的体会。 从作者身世看,这首词大约作于被罢职闲居期间,置身热闹之外的“那人”形象里,实有作者自身的影子在,或者简直就是作者人格的化身。写出作者尽管无法实现自己的志愿,也不愿随波逐流过着罪生梦死的奢华生活,而甘愿在这疯狂的热闹中独守着孤高、淡泊,自甘寂寞。 摧刚为柔,寄劲于婉,化直为曲;

肝肠似火,色貌如花,这就是辛词所达到的极高的艺术境界。

其厚在神其秀在骨尽得风流不着一字涵盖万有神余言外诗中哲理 王国维认为古今之成大事业、大学问者必经过三种境界:昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路;衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。(《人间词话》)当堂检测 【比较探究】 永遇乐李清照

落日熔金,暮云合璧,人在何处?染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨?来相召,香车宝马,谢他酒朋诗侣。

中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五。铺翠冠儿、捻金雪柳,簇带争济楚。如今憔悴,风鬟雾鬓,怕见夜间出去。不如向,帘儿底下,听人笑语。

当堂检测 【比较探究】

比较李清照的《永遇乐》和辛弃疾的《青玉案》在立意和表现手法上的异同。

相同之处:都以元宵灯节为描写对象,但目的都不在表现节日的繁华热闹,渲染欢乐的气氛。都运用了对比手法。

不同之处:辛词只写了今年元宵的盛况,没有回顾过去的元宵,而李词没有直接写今年元宵的繁华热闹,而重点回忆昔日元宵的盛况,因为二者立意不同,李词旨在表达身世之悲和家园之慨,而辛词则旨在表现不同流俗的理想追求,表达对奉行投降政策的南宋朝廷的不满,表达自己的政治操守和高洁人格。表现手法上,李词有今与昔的对比,也有我与人的对比;而辛词则只有世俗女子与“那人”的对比。

再 见同

学

们

·元夕:题目;元宵节教学目标一 在诵读中感受作品的意境和形象,理解作品思想内涵。

二 理解、品味词中的千古名句,体会作者妙手铺排,渲染气氛的手法。

三 把握“那人”的形象;体会词人的情感,学会知人论世的鉴赏方法。内容:

将《青玉案》大声诵读两遍,酝酿情感准备诵读展示。

要求:

在课本上做好勾画,动口动脑动手!

目标:

激情投入,坚决落实!

诵读,再现诗词情境东风夜放花千树, 更吹落,星如雨。 宝马雕车香满路。 凤箫声动, 玉壶光转, 一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕, 笑语盈盈暗香去。 众里寻他千百度, 蓦然回首, 那人却在灯火阑珊处。合作探究 8分钟要求:

①展示快速高效,板书工整规范,语言简洁扼要。

②小组长不得参与展示及点评,可协助。

③非展示人员:拿出典题本,默写这两首诗!我的舞台我做主同学们,准备好了吗?★ 课本,导学案,双色笔 ★ 最重要的是积极的状态!!!青玉案合作探究词中从哪些方面写出元宵节的盛况的?

描写了元宵佳节的热闹场面,动感十足。

“花千树”夸张手法写花灯之多;“星如雨”用比喻手法写烟花之盛;“宝马雕车”写观灯的贵族女性的华贵,“香满路”写观花灯和烟花的贵族女性之众多。 “凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”用动、转、舞三个动词写舞灯之欢,运用了铺陈(排)手法,渲染元宵节的热闹气氛。合作探究“元宵节盛况的描写中既写景,也写人。作者词中的主角是谁?请分析概括主人公的人物形象。

“灯火阑珊处”的伊人 孤高、淡泊、自甘寂寞的女性形象。 作者是通过什么手法来刻画主人公的?请简要分析。写景写人都是为了反衬女主人公。上片渲染元宵节灯火辉煌,车水马龙,一片繁华热闹景象;下片开头,又描绘观灯女子的盛装艳服,笑语欢快的情景。这一切都不是本篇要写的主要对象,是衬托“那人”的。越写灯火热闹,越见“那人”孤高的品格。而灯火场景,对那些“笑语盈盈”的观灯妇女来说,是正衬。词中连用两层衬托来写人的。 作者为什么要写这样的一个人,请结合梁启超在《艺蘅馆词选》中评论“自怜幽独,伤心人自有怀抱”,谈谈自己的体会。 从作者身世看,这首词大约作于被罢职闲居期间,置身热闹之外的“那人”形象里,实有作者自身的影子在,或者简直就是作者人格的化身。写出作者尽管无法实现自己的志愿,也不愿随波逐流过着罪生梦死的奢华生活,而甘愿在这疯狂的热闹中独守着孤高、淡泊,自甘寂寞。 摧刚为柔,寄劲于婉,化直为曲;

肝肠似火,色貌如花,这就是辛词所达到的极高的艺术境界。

其厚在神其秀在骨尽得风流不着一字涵盖万有神余言外诗中哲理 王国维认为古今之成大事业、大学问者必经过三种境界:昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路;衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。(《人间词话》)当堂检测 【比较探究】 永遇乐李清照

落日熔金,暮云合璧,人在何处?染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨?来相召,香车宝马,谢他酒朋诗侣。

中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五。铺翠冠儿、捻金雪柳,簇带争济楚。如今憔悴,风鬟雾鬓,怕见夜间出去。不如向,帘儿底下,听人笑语。

当堂检测 【比较探究】

比较李清照的《永遇乐》和辛弃疾的《青玉案》在立意和表现手法上的异同。

相同之处:都以元宵灯节为描写对象,但目的都不在表现节日的繁华热闹,渲染欢乐的气氛。都运用了对比手法。

不同之处:辛词只写了今年元宵的盛况,没有回顾过去的元宵,而李词没有直接写今年元宵的繁华热闹,而重点回忆昔日元宵的盛况,因为二者立意不同,李词旨在表达身世之悲和家园之慨,而辛词则旨在表现不同流俗的理想追求,表达对奉行投降政策的南宋朝廷的不满,表达自己的政治操守和高洁人格。表现手法上,李词有今与昔的对比,也有我与人的对比;而辛词则只有世俗女子与“那人”的对比。

再 见同

学

们

同课章节目录

- 第一单元 爱在人间

- 1 笑

- 2 小巷深处

- 3 *芦花荡

- 4 *哦!冬夜的灯光

- 第二单元 面对逆境

- 5 我不是懦夫

- 6 *生命之线

- 7 *石缝间的生命

- 8 生于忧患,死于安乐

- 第三单元 宋词集粹(下)

- 9 诉衷情

- 10 *西江月

- 11 辛弃疾词三首

- 第四单元 地球,我们的家园

- 12 罗布泊,消逝的仙湖

- 13 大芦荡,你还在守望吗?

- 14 *警惕生物入侵

- 15 *大树和我们的生活

- 第五单元 心灵诗语

- 16 西部畅想

- 17 汗血马

- 18 采莲曲

- 19 短章一束

- 第六单元 为学有道

- 20 孔孟论学

- 21 勉学

- 22 黄生借书说

- 23 潍县署中寄舍弟墨第一书

- 24 问说

- 第七单元 戏剧天地

- 25 陈毅市长

- 26 *虎门销烟

- 27 威尼斯商人

- 第八单元 外国短篇小说选读

- 二八 变色龙

- 二九 我的叔叔于勒

- 三〇 二十年后