语文八年级上沪教版(五四制)3.11《青玉案_元夕》课件

文档属性

| 名称 | 语文八年级上沪教版(五四制)3.11《青玉案_元夕》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 344.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-04-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件16张PPT。青玉案

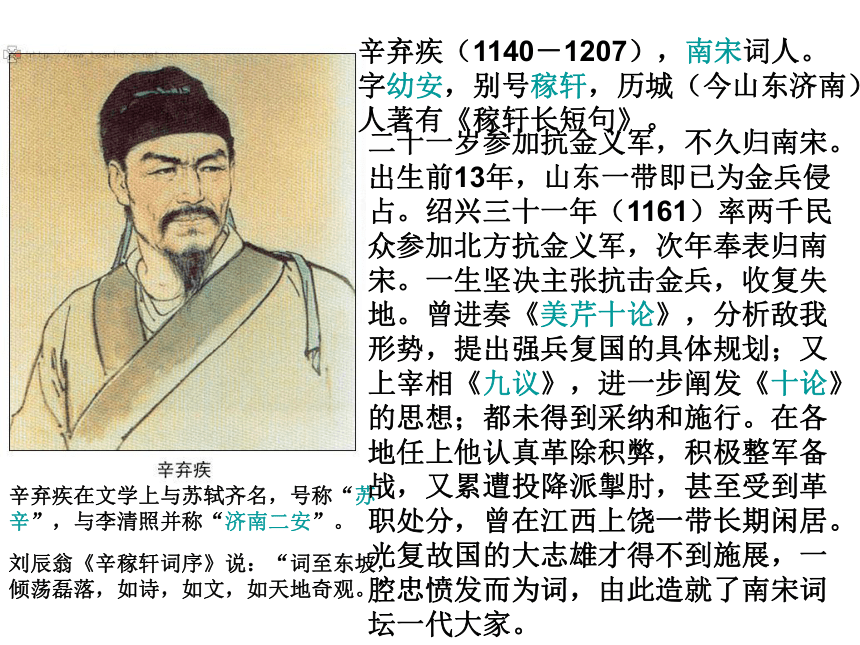

元夕辛弃疾青玉案 词牌名。取于东汉张衡《四愁诗》:“美人赠我锦锈段,何以报之青玉案” 元夕 夏历正月十五日为上元节,元宵节,此夜称元夕或元夜。 辛弃疾在文学上与苏轼齐名,号称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。 辛弃疾(1140-1207),南宋词人。字幼安,别号稼轩,历城(今山东济南)人著有《稼轩长短句》。 刘辰翁《辛稼轩词序》说:“词至东坡,倾荡磊落,如诗,如文,如天地奇观。” 二十一岁参加抗金义军,不久归南宋。出生前13年,山东一带即已为金兵侵占。绍兴三十一年(1161)率两千民众参加北方抗金义军,次年奉表归南宋。一生坚决主张抗击金兵,收复失地。曾进奏《美芹十论》,分析敌我形势,提出强兵复国的具体规划;又上宰相《九议》,进一步阐发《十论》的思想;都未得到采纳和施行。在各地任上他认真革除积弊,积极整军备战,又累遭投降派掣肘,甚至受到革职处分,曾在江西上饶一带长期闲居。光复故国的大志雄才得不到施展,一腔忠愤发而为词,由此造就了南宋词坛一代大家。 写作背景作者大约在四十九岁的时候作了这首词,是在他被迫退休于江西上饶之后。东风夜放花千树,

更吹落、星如雨。

宝马雕车香满路。

凤箫声动,

玉壶光转,

一夜鱼龙舞。 上阕:元宵佳节空前盛况拟题1.“东风夜放花千树,更吹落、星如雨”这两句用了什么表达技巧,有什么作用?5ˊ参考:

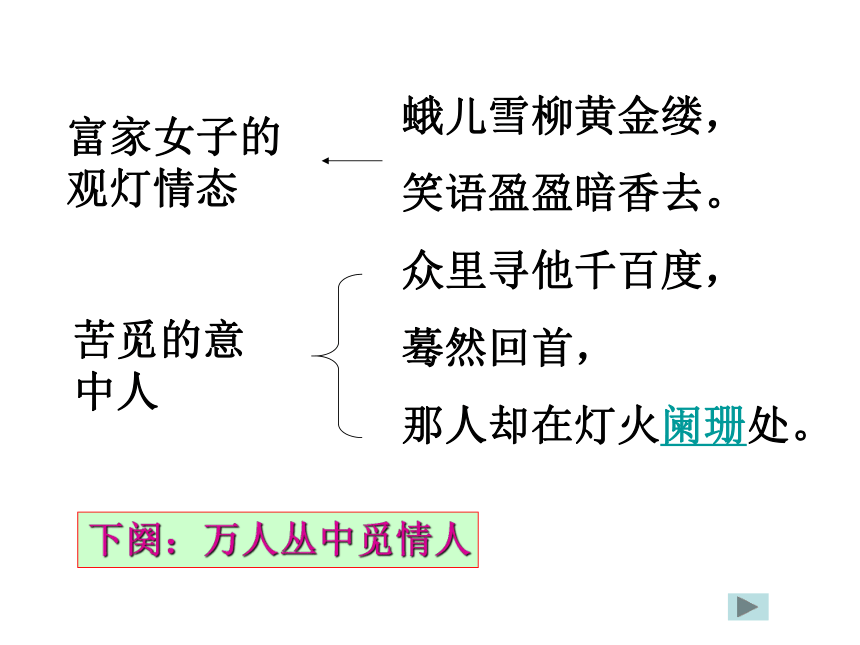

这两句都用了暗喻的修辞手法。前句把繁多的灯火比作千树花,后句把满天的烟花比作似雨点般落下的星星。极为形象的渲染了元宵之夜张灯结彩,烟花怒放的喜庆景象。蛾儿雪柳黄金缕,

笑语盈盈暗香去。

众里寻他千百度,

蓦然回首,

那人却在灯火阑珊处。下阕:万人丛中觅情人阑珊表示

形容灯光“暗淡、零落” 。

“衰减、消沉”,如“意兴阑珊” 。

表示“残、将尽”,如“春意阑珊”。

指“凌乱、歪斜”,如“字阑珊,模糊断续”

指“困窘、艰难”,如“近况阑珊” 。拟题2.“宝马雕车香满路”“笑语盈盈暗香去”这两句用了什么修辞手法,有什么作用?5ˊ参考:

这两句用了借代的手法。“香”“暗香”均是借体香来指代那些打扮得花枝招展,争相去看灯、戏耍的女子;这样写含蓄而又生动,这些女子的欢闹与下文在“灯火阑珊处”的“那人”形成鲜明的对比,突出了后者的可贵。所谓“灯火阑珊处”

指的是哪里??词中的“灯火阑珊处”,可能就是作者那时在政治上被排斥的境地的写照。这样理解,这首词就不是写正月十五闹花灯,也不是写情人幽会。而是写作者政治上失意,不与世俗同流合污,表现出孤高、淡泊、自甘寂寞的情怀。“那人”不正是作者自己人格的写照吗?可见梁启超的评语“自怜幽独,伤心人别有怀抱”是很有见地的。 拟题3、“那人”是个怎样的人?作者塑造这样一位美人,用意是什么?参考:

①那人是一个孤高脫俗、傲然不群独在“灯火阑珊处”的女子,表现了词人内心的孤独、寂寞。

②她既是作者志同道合者,也是作者一种理想人格的化身。寄寓了词人在政治上的失意苦闷的心情,表达了不愿跟统治者(“当权者”或“时俗”)同流合污的思想感情。王国维《人间词话》云:

古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:

“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。——《蝶恋花》”此第一境也。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。——《凤栖梧》”此第二境也。

“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此第三境也。

此等语皆非大词人不能道,然遽以此意解释诸词,恐晏、欧诸公所 不许也。 本词表面极写元宵节灯火辉煌、万人彻夜狂欢的场面,讽刺南宋统治者只知沈醉于歌舞升平,而不思复国。词中繁华的景象,衬托出一位自怜幽独,脱俗不群的美人形象,从中表现了词人唯我独醒,不随波逐流的清高品格。本词主旨:二者都是以元宵灯节作为描写对象,借以寄托另外的思想感情。在表现方法上,都用了对比手法。极写元宵盛况,反衬出一位独处于灯火稀落之处的孤高女子,借以表现自己不同流俗的政治操守和高洁的人格。 用较多的笔墨来回忆“中州盛日”的元宵。抒发的是身世之感和家国之悲比喻、对比、渲染等多方面的对比(今昔、他人与我、乐与悲)以乐写哀等。对比阅读辛弃疾《青玉案》和李清照《永遇乐》都是写元夕的,试比较二者在立意和表现方法上的异同。

更吹落、星如雨。

宝马雕车香满路。

凤箫声动,

玉壶光转,

一夜鱼龙舞。 上阕:元宵佳节空前盛况拟题1.“东风夜放花千树,更吹落、星如雨”这两句用了什么表达技巧,有什么作用?5ˊ参考:

这两句都用了暗喻的修辞手法。前句把繁多的灯火比作千树花,后句把满天的烟花比作似雨点般落下的星星。极为形象的渲染了元宵之夜张灯结彩,烟花怒放的喜庆景象。蛾儿雪柳黄金缕,

笑语盈盈暗香去。

众里寻他千百度,

蓦然回首,

那人却在灯火阑珊处。下阕:万人丛中觅情人阑珊表示

形容灯光“暗淡、零落” 。

“衰减、消沉”,如“意兴阑珊” 。

表示“残、将尽”,如“春意阑珊”。

指“凌乱、歪斜”,如“字阑珊,模糊断续”

指“困窘、艰难”,如“近况阑珊” 。拟题2.“宝马雕车香满路”“笑语盈盈暗香去”这两句用了什么修辞手法,有什么作用?5ˊ参考:

这两句用了借代的手法。“香”“暗香”均是借体香来指代那些打扮得花枝招展,争相去看灯、戏耍的女子;这样写含蓄而又生动,这些女子的欢闹与下文在“灯火阑珊处”的“那人”形成鲜明的对比,突出了后者的可贵。所谓“灯火阑珊处”

指的是哪里??词中的“灯火阑珊处”,可能就是作者那时在政治上被排斥的境地的写照。这样理解,这首词就不是写正月十五闹花灯,也不是写情人幽会。而是写作者政治上失意,不与世俗同流合污,表现出孤高、淡泊、自甘寂寞的情怀。“那人”不正是作者自己人格的写照吗?可见梁启超的评语“自怜幽独,伤心人别有怀抱”是很有见地的。 拟题3、“那人”是个怎样的人?作者塑造这样一位美人,用意是什么?参考:

①那人是一个孤高脫俗、傲然不群独在“灯火阑珊处”的女子,表现了词人内心的孤独、寂寞。

②她既是作者志同道合者,也是作者一种理想人格的化身。寄寓了词人在政治上的失意苦闷的心情,表达了不愿跟统治者(“当权者”或“时俗”)同流合污的思想感情。王国维《人间词话》云:

古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:

“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。——《蝶恋花》”此第一境也。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。——《凤栖梧》”此第二境也。

“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此第三境也。

此等语皆非大词人不能道,然遽以此意解释诸词,恐晏、欧诸公所 不许也。 本词表面极写元宵节灯火辉煌、万人彻夜狂欢的场面,讽刺南宋统治者只知沈醉于歌舞升平,而不思复国。词中繁华的景象,衬托出一位自怜幽独,脱俗不群的美人形象,从中表现了词人唯我独醒,不随波逐流的清高品格。本词主旨:二者都是以元宵灯节作为描写对象,借以寄托另外的思想感情。在表现方法上,都用了对比手法。极写元宵盛况,反衬出一位独处于灯火稀落之处的孤高女子,借以表现自己不同流俗的政治操守和高洁的人格。 用较多的笔墨来回忆“中州盛日”的元宵。抒发的是身世之感和家国之悲比喻、对比、渲染等多方面的对比(今昔、他人与我、乐与悲)以乐写哀等。对比阅读辛弃疾《青玉案》和李清照《永遇乐》都是写元夕的,试比较二者在立意和表现方法上的异同。

同课章节目录

- 第一单元 爱在人间

- 1 笑

- 2 小巷深处

- 3 *芦花荡

- 4 *哦!冬夜的灯光

- 第二单元 面对逆境

- 5 我不是懦夫

- 6 *生命之线

- 7 *石缝间的生命

- 8 生于忧患,死于安乐

- 第三单元 宋词集粹(下)

- 9 诉衷情

- 10 *西江月

- 11 辛弃疾词三首

- 第四单元 地球,我们的家园

- 12 罗布泊,消逝的仙湖

- 13 大芦荡,你还在守望吗?

- 14 *警惕生物入侵

- 15 *大树和我们的生活

- 第五单元 心灵诗语

- 16 西部畅想

- 17 汗血马

- 18 采莲曲

- 19 短章一束

- 第六单元 为学有道

- 20 孔孟论学

- 21 勉学

- 22 黄生借书说

- 23 潍县署中寄舍弟墨第一书

- 24 问说

- 第七单元 戏剧天地

- 25 陈毅市长

- 26 *虎门销烟

- 27 威尼斯商人

- 第八单元 外国短篇小说选读

- 二八 变色龙

- 二九 我的叔叔于勒

- 三〇 二十年后