2024届高考语文复习:整体把握诗歌 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习:整体把握诗歌 课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-08 16:40:39 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

整体把握诗歌

诗歌鉴赏专题

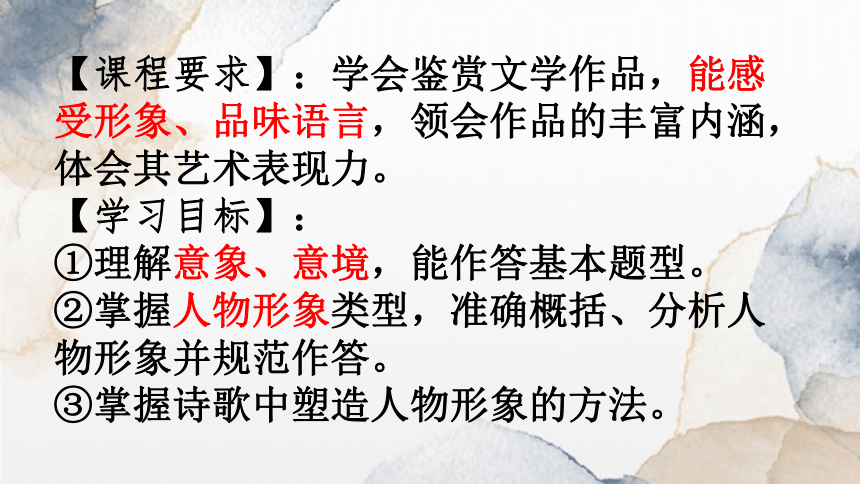

【课程要求】:学会鉴赏文学作品,能感受形象、品味语言,领会作品的丰富内涵,体会其艺术表现力。

【学习目标】:

①理解意象、意境,能作答基本题型。

②掌握人物形象类型,准确概括、分析人物形象并规范作答。

③掌握诗歌中塑造人物形象的方法。

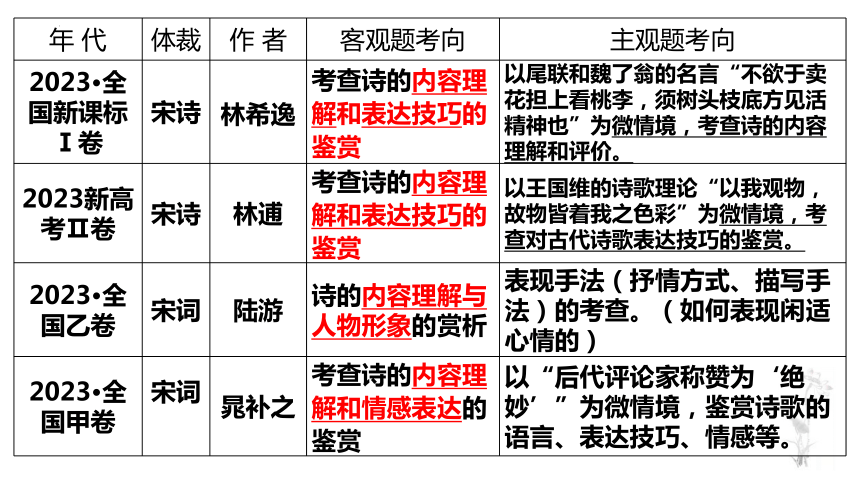

年 代 体裁 作 者 客观题考向 主观题考向

2023·全国新课标Ⅰ卷 宋诗 林希逸 考查诗的内容理解和表达技巧的鉴赏 以尾联和魏了翁的名言“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也”为微情境,考查诗的内容理解和评价。

2023新高考Ⅱ卷 宋诗 林逋 考查诗的内容理解和表达技巧的鉴赏 以王国维的诗歌理论“以我观物,故物皆着我之色彩”为微情境,考查对古代诗歌表达技巧的鉴赏。

2023·全国乙卷 宋词 陆游 诗的内容理解与人物形象的赏析 表现手法(抒情方式、描写手法)的考查。(如何表现闲适心情的)

2023·全国甲卷 宋词 晁补之 考查诗的内容理解和情感表达的鉴赏 以“后代评论家称赞为‘绝妙’”为微情境,鉴赏诗歌的语言、表达技巧、情感等。

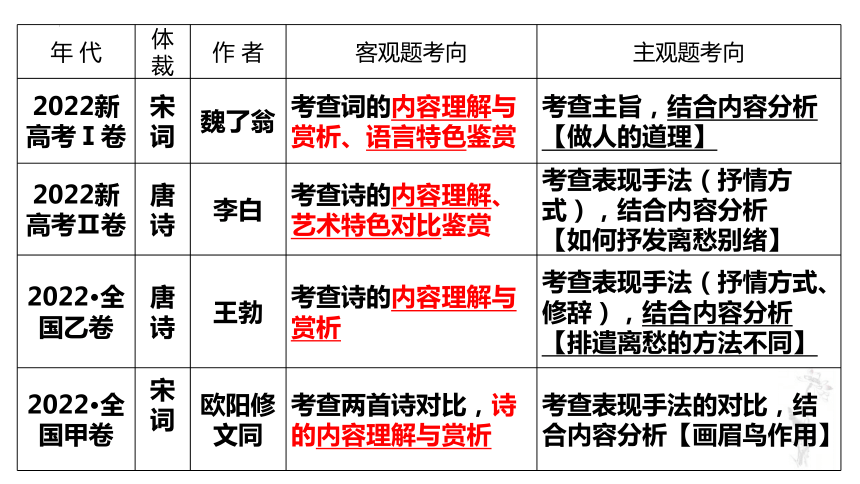

年 代 体 裁 作 者 客观题考向 主观题考向

2022新高考Ⅰ卷 宋词 魏了翁 考查词的内容理解与赏析、语言特色鉴赏 考查主旨,结合内容分析

【做人的道理】

2022新高考Ⅱ卷 唐诗 李白 考查诗的内容理解、艺术特色对比鉴赏 考查表现手法(抒情方式),结合内容分析

【如何抒发离愁别绪】

2022·全国乙卷 唐诗 王勃 考查诗的内容理解与赏析 考查表现手法(抒情方式、修辞),结合内容分析

【排遣离愁的方法不同】

2022·全国甲卷 宋词 欧阳修 文同 考查两首诗对比,诗的内容理解与赏析 考查表现手法的对比,结合内容分析【画眉鸟作用】

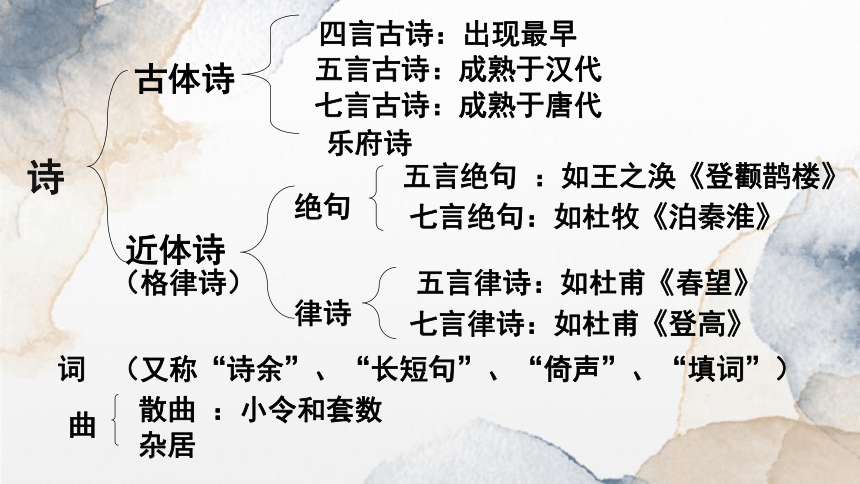

诗

古体诗

四言古诗:出现最早

五言古诗:成熟于汉代

七言古诗:成熟于唐代

近体诗

(格律诗)

绝句

律诗

五言绝句 :如王之涣《登颧鹊楼》

七言绝句:如杜牧《泊秦淮》

五言律诗:如杜甫《春望》

七言律诗:如杜甫《登高》

词

曲

乐府诗

(又称“诗余”、“长短句”、“倚声”、“填词”)

散曲 :小令和套数

杂居

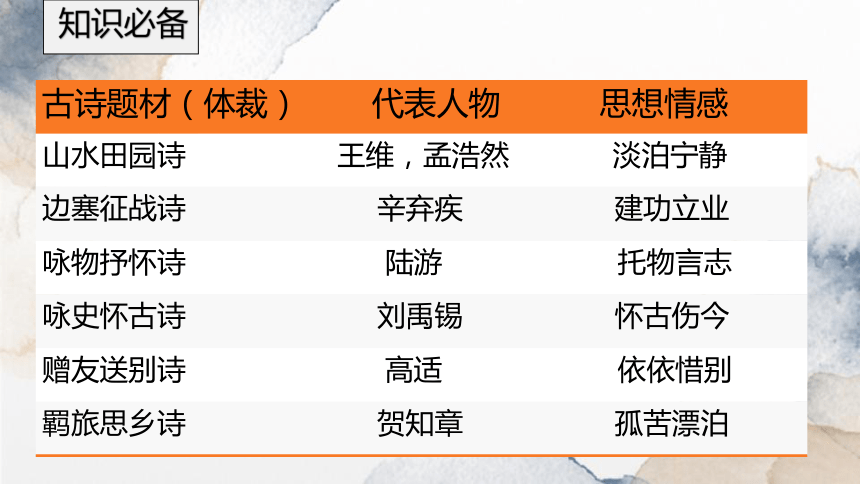

知识必备

古诗题材(体裁) 代表人物 思想情感

山水田园诗 王维,孟浩然 淡泊宁静

边塞征战诗 辛弃疾 建功立业

咏物抒怀诗 陆游 托物言志

咏史怀古诗 刘禹锡 怀古伤今

赠友送别诗 高适 依依惜别

羁旅思乡诗 贺知章 孤苦漂泊

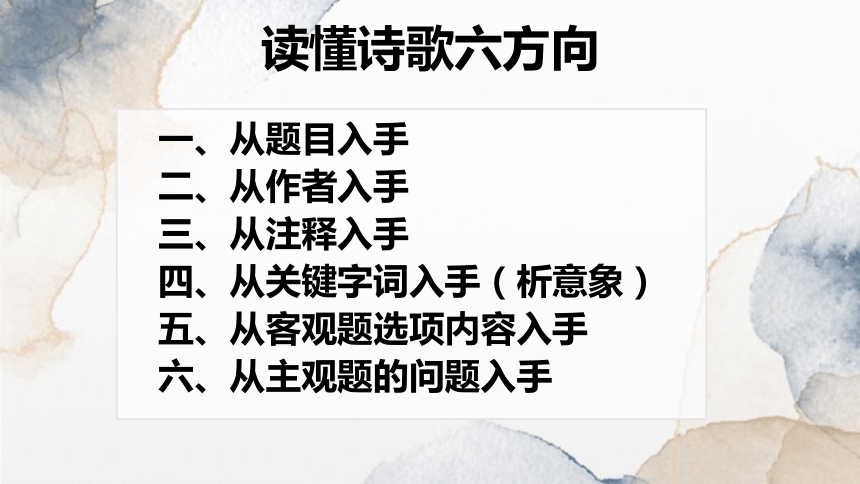

一、从题目入手

二、从作者入手

三、从注释入手

四、从关键字词入手(析意象)

五、从客观题选项内容入手

六、从主观题的问题入手

读懂诗歌六方向

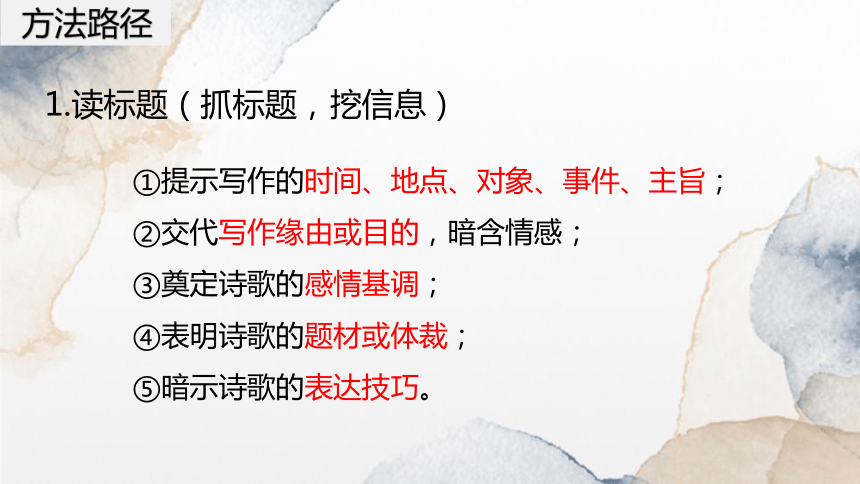

方法路径

①提示写作的时间、地点、对象、事件、主旨;

②交代写作缘由或目的,暗含情感;

③奠定诗歌的感情基调;

④表明诗歌的题材或体裁;

⑤暗示诗歌的表达技巧。

1.读标题(抓标题,挖信息)

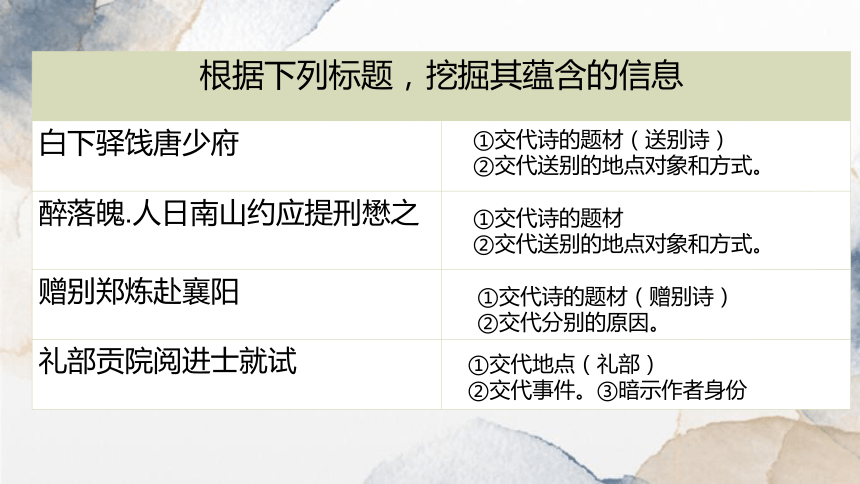

根据下列标题,挖掘其蕴含的信息

白下驿饯唐少府

醉落魄.人日南山约应提刑懋之

赠别郑炼赴襄阳

礼部贡院阅进士就试

①交代诗的题材(送别诗)

②交代送别的地点对象和方式。

①交代诗的题材

②交代送别的地点对象和方式。

①交代诗的题材(赠别诗)

②交代分别的原因。

①交代地点(礼部)

②交代事件。③暗示作者身份

部分诗、词人创作风格

陶渊明:朴素自然 杜甫:沉郁顿挫

白居易:通俗易懂 李白:豪迈飘逸

王昌龄:雄健高昂 杜牧:清健俊爽

李商隐:朦胧隐晦 王维:诗画一体

温庭筠:绮丽香艳 高适:悲壮苍凉

苏东坡:豪放旷达 陆游:悲壮爱国

2.抓作者,知人论世

3.读注释,明暗示

注释 作用

介绍作者,提供与“此诗作于贬官或流放之际”类似的注解 暗示本诗的思想情感或写作风格,暗示作者仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂的深层原因

介绍写作背景 暗示本诗的思想主旨

介绍疑难词语、地名和相关故事 帮助读懂诗句,暗示本诗的用典或意境

链接他人评价 暗示本诗的艺术特色或思想内容

4.抓关键字词,突破理解障碍

变换称谓 古诗词中还有变换称谓的特征,即同一事物用多种称谓表示。如称战争和战乱用“烽火、烽烟、狼烟、干戈、天狼、兵锋”等;称书信用“鸿雁、青鸟、青鸾、尺素、锦书、函、简、笺、札、尺牍”等;称船用“扁舟、兰舟、画舫、樯、棹、橹、楫”等;称马用“玉骢、玉鞭、征辔、鞍”等;称月亮用“婵娟、蟾宫、玉兔、素娥、嫦娥、银阙、玉轮、玉环、清辉”等。

诗句 关键字词研读

独行穿落叶,闲坐数流萤。

此情可待成追忆, 只是当时已惘然。

风急天高猿啸哀, 渚清沙白鸟飞回。

明月松间照,清泉石上流。

映阶碧草自春色, 隔叶黄鹂空好音。

雕栏玉砌应犹在, 只是朱颜改。

5.抓情语,明主旨

诗歌如果有直接表达作者情感的词语或句子,就应紧紧抓住,这是理解诗情的一条捷径。情语多出现在诗的后半部分,尤其是尾句,还有词的下阕。有时作者也“移情”到景、物中,如杜甫《登高》“风急天高猿啸哀”中的“哀”字。

当然,诗中所谓的“情语”并不都是作者最真实的情感表达,有的诗人会故意用反语(这种情况很少)。但绝大多数情况下,我们都是能够通过抓住“情语”进而读懂诗歌的。

类型 阐释 示例

显性词语 指可以明显看出诗歌情感类型的词语,也叫“情感语”,多为动词和形容词,表意功能明显,大多数情况下决定了诗歌抒情的方向和基调 如“愁”“怨”“恨”“愤”“忧”

“凄”“悲”“喜”“乐”“悔”

“思”“怜”“泪”“闲”“怅”

“怆”“孤”“独”“寂寞”等词语

隐性词语 (1)描摹景、物、事、人等要素的词语。它们虽然不是诗眼,却能暗示作者的思想感情,这种词语叫“景物语” 如“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,这两句借“风、天、猿、渚、沙、鸟”六种景物,并以“急、高、哀、清、白、飞”等词修饰,点明了节序和环境,渲染了浓郁的秋意,给人以沉郁苍凉、悲壮压抑之感

隐性词语 (2)表情态、语气的虚词 如“但”“却”“惟”“仍”“又”“只”“徒”

“空”“尚”“犹”等词语。如“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”,“犹”“只”二字,将作者遥望金陵时那种物是人非、无限怅恨的感叹传达了出来

6.抓景、事、情,推导诗歌主旨

任何类别的诗歌都离不开“景”“事(典故)”“情”三要素,其中“景”“事”是表象,“情”是诗的内核。我们读诗歌时,要对文字信息进行检索分类,注意诗歌中出现的景物意象、人物事件,由意象、事件生发开去。还要注意只有一个意象的画面,如荷花、菊花、竹子,本身就含有诗人全部的思想感情;由众多意象组成的画面意境,也以一两个意象为主体。通过对景、事的提炼、理解,围绕人之常情,推导出诗歌的主旨。

豪放洒脱、傲岸不羁、心忧天下、忧国忧民、寄情山水、归隐田园、怀才不遇、壮志难酬、矢志报国、慷慨愤世、送别友人、思念故乡、献身边塞、反对征伐、爱恨情长、建功立业、悯农怜农、热爱山川、寂寞惆怅、饱经磨难、顾影自怜、形单影只、百无聊赖、零落漂泊、情趣高雅、悠闲自得、怡然自得、夜不能寐、幽独苦闷、辗转漂泊、羁旅天涯

概括人物形象词语集锦

鉴赏人物形象

古代诗歌的人物形象指的是诗歌作品创造出来的生动具体的、寄寓作者生活理想和思想感情的艺术形象。包括作品中刻画的人物形象和抒情主人公自身的形象。

作品中刻画的人物形象,即诗人在诗歌中塑造的诗人以外的人物形象。如《念奴娇·赤壁怀古》中的周瑜、《长恨歌》中的唐玄宗和杨贵妃的形象。

抒情主人公自身的形象,即诗人自己。如《雨霖铃》中的“我”、陶渊明《饮酒》中所塑造的形象。

诗歌形象

人

物

形

象

景物形象

A、 诗中的诗人形象“我”,一般指抒情主人公,即诗人自己;(偏重抒情的诗歌)

B、作品中其他人物。(偏重叙事的诗歌)

意象(山川草木等客观物象)-------诗歌中浸染了作者感情的东西。

诗人借以表达主观感情的载体

一切景语皆情语

(偏重写景的诗歌)

7.抓尾句,揣摩诗歌感情

要读懂诗歌,除了把握关键字词,吃透景、事、情间的关系,还要多留心抒情性、议论性的语句,尤其是诗歌的结尾。古人写诗,往往先写景叙事,后抒情议论,俗称“卒章显志”。因此,读诗歌时从尾句入手,可以化难为易,收到事半功倍的效果。

8.题干辅助

所谓题干,即命题的语言文字,包括三大要素:指向要素(回答什么问题)、解说要素(解释题目要求),限制要素(哪一联、哪一句等)。抓住题干的暗示信息可以帮助你进一步读懂诗歌。这也叫“借题解文法”。

9.试题辅助

高考古诗鉴赏第一题是选择题,它对读懂诗歌帮助极大,要把握好选项特点:①四个选项一般是按照诗句顺序对诗歌的逐一解读;②信息量大,囊括了内容、情感、语言、手法、主旨等丰富信息;③只有一个错误选项,并且大多是在细节上设误。总之,如同文言文阅读内容概括分析选择题一样,选项有75%的内容是正确的。抓住它们,再加上自己的阅读理解,读懂诗歌便已成竹在胸。

阅读下面这首唐诗,完成15—16题。(2021新高考1卷)

寄江州白司马①

杨巨源

江州司马平安否?惠远东林住得无②?

湓浦曾闻似衣带,庐峰见说胜香炉。

题诗岁晏离鸿断,望阙天遥病鹤孤。

莫谩拘牵雨花社③,青云依旧是前途。

【注】

①江州白司马:即白居易。

②惠远:东晋高僧,居庐山东林寺。

③莫谩:不要。雨花社:指佛教讲经的集会。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是 (3分)

A.根据内容分析,这首诗的写作时间应该与白居易的《琵琶行》比较接近。

B.第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。

C.第六句中的“病鹤”指的是白居易,他怀恋长安,时常遥望京城的宫阙。

D.诗人最后开解朋友,目前虽然身处贬谪之中,但未来的前途依然很远大。

16.前人论此诗,认为第二句已包含委婉劝告的意思,对这一观点应怎样理解 请简要分析。(6分)

B

①“劝谏”是这首诗的主旨,诗人在尾联点明该主旨,劝说白居易不要沉迷于宗教,消磨了志气,要对人生充满信心。

②诗歌的第二句在问候中提到僧人和寺庙,为结尾的正式劝谏做了铺垫。

(2022年全国高考乙卷)阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

白下驿饯唐少府

王勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

1、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )A.这首诗系饯行之作,送别的对象为唐少府,是诗人早年的知心好友。B.诗人与唐少府都曾有过潦倒不得志的经历,这也是他们友谊的基础。C.颈联中的“低”“隔”,使得饯别场景的描写有了高低远近的层次感。D.颔联和尾联中的问句,使语气起伏,也增添了诗作的豪迈昂扬气概。

2、本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。

(2023年新课标1卷)阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

答友人论学

林希逸

逐字笺①来学转难,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

【注】①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山:南宋学者魏了翁,号鹤山。

1、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是 (3分) ( )

A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。B.诗人认为,“皮毛”之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用”自”“亲”二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

2、诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。(6分)

谢谢欣赏

整体把握诗歌

诗歌鉴赏专题

【课程要求】:学会鉴赏文学作品,能感受形象、品味语言,领会作品的丰富内涵,体会其艺术表现力。

【学习目标】:

①理解意象、意境,能作答基本题型。

②掌握人物形象类型,准确概括、分析人物形象并规范作答。

③掌握诗歌中塑造人物形象的方法。

年 代 体裁 作 者 客观题考向 主观题考向

2023·全国新课标Ⅰ卷 宋诗 林希逸 考查诗的内容理解和表达技巧的鉴赏 以尾联和魏了翁的名言“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也”为微情境,考查诗的内容理解和评价。

2023新高考Ⅱ卷 宋诗 林逋 考查诗的内容理解和表达技巧的鉴赏 以王国维的诗歌理论“以我观物,故物皆着我之色彩”为微情境,考查对古代诗歌表达技巧的鉴赏。

2023·全国乙卷 宋词 陆游 诗的内容理解与人物形象的赏析 表现手法(抒情方式、描写手法)的考查。(如何表现闲适心情的)

2023·全国甲卷 宋词 晁补之 考查诗的内容理解和情感表达的鉴赏 以“后代评论家称赞为‘绝妙’”为微情境,鉴赏诗歌的语言、表达技巧、情感等。

年 代 体 裁 作 者 客观题考向 主观题考向

2022新高考Ⅰ卷 宋词 魏了翁 考查词的内容理解与赏析、语言特色鉴赏 考查主旨,结合内容分析

【做人的道理】

2022新高考Ⅱ卷 唐诗 李白 考查诗的内容理解、艺术特色对比鉴赏 考查表现手法(抒情方式),结合内容分析

【如何抒发离愁别绪】

2022·全国乙卷 唐诗 王勃 考查诗的内容理解与赏析 考查表现手法(抒情方式、修辞),结合内容分析

【排遣离愁的方法不同】

2022·全国甲卷 宋词 欧阳修 文同 考查两首诗对比,诗的内容理解与赏析 考查表现手法的对比,结合内容分析【画眉鸟作用】

诗

古体诗

四言古诗:出现最早

五言古诗:成熟于汉代

七言古诗:成熟于唐代

近体诗

(格律诗)

绝句

律诗

五言绝句 :如王之涣《登颧鹊楼》

七言绝句:如杜牧《泊秦淮》

五言律诗:如杜甫《春望》

七言律诗:如杜甫《登高》

词

曲

乐府诗

(又称“诗余”、“长短句”、“倚声”、“填词”)

散曲 :小令和套数

杂居

知识必备

古诗题材(体裁) 代表人物 思想情感

山水田园诗 王维,孟浩然 淡泊宁静

边塞征战诗 辛弃疾 建功立业

咏物抒怀诗 陆游 托物言志

咏史怀古诗 刘禹锡 怀古伤今

赠友送别诗 高适 依依惜别

羁旅思乡诗 贺知章 孤苦漂泊

一、从题目入手

二、从作者入手

三、从注释入手

四、从关键字词入手(析意象)

五、从客观题选项内容入手

六、从主观题的问题入手

读懂诗歌六方向

方法路径

①提示写作的时间、地点、对象、事件、主旨;

②交代写作缘由或目的,暗含情感;

③奠定诗歌的感情基调;

④表明诗歌的题材或体裁;

⑤暗示诗歌的表达技巧。

1.读标题(抓标题,挖信息)

根据下列标题,挖掘其蕴含的信息

白下驿饯唐少府

醉落魄.人日南山约应提刑懋之

赠别郑炼赴襄阳

礼部贡院阅进士就试

①交代诗的题材(送别诗)

②交代送别的地点对象和方式。

①交代诗的题材

②交代送别的地点对象和方式。

①交代诗的题材(赠别诗)

②交代分别的原因。

①交代地点(礼部)

②交代事件。③暗示作者身份

部分诗、词人创作风格

陶渊明:朴素自然 杜甫:沉郁顿挫

白居易:通俗易懂 李白:豪迈飘逸

王昌龄:雄健高昂 杜牧:清健俊爽

李商隐:朦胧隐晦 王维:诗画一体

温庭筠:绮丽香艳 高适:悲壮苍凉

苏东坡:豪放旷达 陆游:悲壮爱国

2.抓作者,知人论世

3.读注释,明暗示

注释 作用

介绍作者,提供与“此诗作于贬官或流放之际”类似的注解 暗示本诗的思想情感或写作风格,暗示作者仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂的深层原因

介绍写作背景 暗示本诗的思想主旨

介绍疑难词语、地名和相关故事 帮助读懂诗句,暗示本诗的用典或意境

链接他人评价 暗示本诗的艺术特色或思想内容

4.抓关键字词,突破理解障碍

变换称谓 古诗词中还有变换称谓的特征,即同一事物用多种称谓表示。如称战争和战乱用“烽火、烽烟、狼烟、干戈、天狼、兵锋”等;称书信用“鸿雁、青鸟、青鸾、尺素、锦书、函、简、笺、札、尺牍”等;称船用“扁舟、兰舟、画舫、樯、棹、橹、楫”等;称马用“玉骢、玉鞭、征辔、鞍”等;称月亮用“婵娟、蟾宫、玉兔、素娥、嫦娥、银阙、玉轮、玉环、清辉”等。

诗句 关键字词研读

独行穿落叶,闲坐数流萤。

此情可待成追忆, 只是当时已惘然。

风急天高猿啸哀, 渚清沙白鸟飞回。

明月松间照,清泉石上流。

映阶碧草自春色, 隔叶黄鹂空好音。

雕栏玉砌应犹在, 只是朱颜改。

5.抓情语,明主旨

诗歌如果有直接表达作者情感的词语或句子,就应紧紧抓住,这是理解诗情的一条捷径。情语多出现在诗的后半部分,尤其是尾句,还有词的下阕。有时作者也“移情”到景、物中,如杜甫《登高》“风急天高猿啸哀”中的“哀”字。

当然,诗中所谓的“情语”并不都是作者最真实的情感表达,有的诗人会故意用反语(这种情况很少)。但绝大多数情况下,我们都是能够通过抓住“情语”进而读懂诗歌的。

类型 阐释 示例

显性词语 指可以明显看出诗歌情感类型的词语,也叫“情感语”,多为动词和形容词,表意功能明显,大多数情况下决定了诗歌抒情的方向和基调 如“愁”“怨”“恨”“愤”“忧”

“凄”“悲”“喜”“乐”“悔”

“思”“怜”“泪”“闲”“怅”

“怆”“孤”“独”“寂寞”等词语

隐性词语 (1)描摹景、物、事、人等要素的词语。它们虽然不是诗眼,却能暗示作者的思想感情,这种词语叫“景物语” 如“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,这两句借“风、天、猿、渚、沙、鸟”六种景物,并以“急、高、哀、清、白、飞”等词修饰,点明了节序和环境,渲染了浓郁的秋意,给人以沉郁苍凉、悲壮压抑之感

隐性词语 (2)表情态、语气的虚词 如“但”“却”“惟”“仍”“又”“只”“徒”

“空”“尚”“犹”等词语。如“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”,“犹”“只”二字,将作者遥望金陵时那种物是人非、无限怅恨的感叹传达了出来

6.抓景、事、情,推导诗歌主旨

任何类别的诗歌都离不开“景”“事(典故)”“情”三要素,其中“景”“事”是表象,“情”是诗的内核。我们读诗歌时,要对文字信息进行检索分类,注意诗歌中出现的景物意象、人物事件,由意象、事件生发开去。还要注意只有一个意象的画面,如荷花、菊花、竹子,本身就含有诗人全部的思想感情;由众多意象组成的画面意境,也以一两个意象为主体。通过对景、事的提炼、理解,围绕人之常情,推导出诗歌的主旨。

豪放洒脱、傲岸不羁、心忧天下、忧国忧民、寄情山水、归隐田园、怀才不遇、壮志难酬、矢志报国、慷慨愤世、送别友人、思念故乡、献身边塞、反对征伐、爱恨情长、建功立业、悯农怜农、热爱山川、寂寞惆怅、饱经磨难、顾影自怜、形单影只、百无聊赖、零落漂泊、情趣高雅、悠闲自得、怡然自得、夜不能寐、幽独苦闷、辗转漂泊、羁旅天涯

概括人物形象词语集锦

鉴赏人物形象

古代诗歌的人物形象指的是诗歌作品创造出来的生动具体的、寄寓作者生活理想和思想感情的艺术形象。包括作品中刻画的人物形象和抒情主人公自身的形象。

作品中刻画的人物形象,即诗人在诗歌中塑造的诗人以外的人物形象。如《念奴娇·赤壁怀古》中的周瑜、《长恨歌》中的唐玄宗和杨贵妃的形象。

抒情主人公自身的形象,即诗人自己。如《雨霖铃》中的“我”、陶渊明《饮酒》中所塑造的形象。

诗歌形象

人

物

形

象

景物形象

A、 诗中的诗人形象“我”,一般指抒情主人公,即诗人自己;(偏重抒情的诗歌)

B、作品中其他人物。(偏重叙事的诗歌)

意象(山川草木等客观物象)-------诗歌中浸染了作者感情的东西。

诗人借以表达主观感情的载体

一切景语皆情语

(偏重写景的诗歌)

7.抓尾句,揣摩诗歌感情

要读懂诗歌,除了把握关键字词,吃透景、事、情间的关系,还要多留心抒情性、议论性的语句,尤其是诗歌的结尾。古人写诗,往往先写景叙事,后抒情议论,俗称“卒章显志”。因此,读诗歌时从尾句入手,可以化难为易,收到事半功倍的效果。

8.题干辅助

所谓题干,即命题的语言文字,包括三大要素:指向要素(回答什么问题)、解说要素(解释题目要求),限制要素(哪一联、哪一句等)。抓住题干的暗示信息可以帮助你进一步读懂诗歌。这也叫“借题解文法”。

9.试题辅助

高考古诗鉴赏第一题是选择题,它对读懂诗歌帮助极大,要把握好选项特点:①四个选项一般是按照诗句顺序对诗歌的逐一解读;②信息量大,囊括了内容、情感、语言、手法、主旨等丰富信息;③只有一个错误选项,并且大多是在细节上设误。总之,如同文言文阅读内容概括分析选择题一样,选项有75%的内容是正确的。抓住它们,再加上自己的阅读理解,读懂诗歌便已成竹在胸。

阅读下面这首唐诗,完成15—16题。(2021新高考1卷)

寄江州白司马①

杨巨源

江州司马平安否?惠远东林住得无②?

湓浦曾闻似衣带,庐峰见说胜香炉。

题诗岁晏离鸿断,望阙天遥病鹤孤。

莫谩拘牵雨花社③,青云依旧是前途。

【注】

①江州白司马:即白居易。

②惠远:东晋高僧,居庐山东林寺。

③莫谩:不要。雨花社:指佛教讲经的集会。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是 (3分)

A.根据内容分析,这首诗的写作时间应该与白居易的《琵琶行》比较接近。

B.第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。

C.第六句中的“病鹤”指的是白居易,他怀恋长安,时常遥望京城的宫阙。

D.诗人最后开解朋友,目前虽然身处贬谪之中,但未来的前途依然很远大。

16.前人论此诗,认为第二句已包含委婉劝告的意思,对这一观点应怎样理解 请简要分析。(6分)

B

①“劝谏”是这首诗的主旨,诗人在尾联点明该主旨,劝说白居易不要沉迷于宗教,消磨了志气,要对人生充满信心。

②诗歌的第二句在问候中提到僧人和寺庙,为结尾的正式劝谏做了铺垫。

(2022年全国高考乙卷)阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

白下驿饯唐少府

王勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

1、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )A.这首诗系饯行之作,送别的对象为唐少府,是诗人早年的知心好友。B.诗人与唐少府都曾有过潦倒不得志的经历,这也是他们友谊的基础。C.颈联中的“低”“隔”,使得饯别场景的描写有了高低远近的层次感。D.颔联和尾联中的问句,使语气起伏,也增添了诗作的豪迈昂扬气概。

2、本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。

(2023年新课标1卷)阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

答友人论学

林希逸

逐字笺①来学转难,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

【注】①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山:南宋学者魏了翁,号鹤山。

1、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是 (3分) ( )

A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。B.诗人认为,“皮毛”之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用”自”“亲”二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

2、诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。(6分)

谢谢欣赏

同课章节目录