广东省东莞四校2023-2024学年高一上学期期中联考地理试题(原卷版+解析版)

文档属性

| 名称 | 广东省东莞四校2023-2024学年高一上学期期中联考地理试题(原卷版+解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-08 21:24:39 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年上学期期中考试四校联考高一地理试卷

(考试时间:75分钟满分:100分)

一、单项选择题(本大题共16小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

2020年12月17日1时59分,“嫦娥五号”返回器携带月球样品在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆,历时23天的探月工程“嫦娥五号”任务取得圆满成功。据此完成下面小题。

1. 下列状态中的“嫦娥五号”,属于天体的是( )

A. 等待发射的“嫦娥五号” B. 奔月过程中的“嫦娥五号”

C. 月球上采样的“嫦娥五号” D. 着陆后的“嫦娥五号”返回器

2. “嫦娥五号”所处的最低级别的天体系统为( )

A. 太阳系 B. 地月系 C. 河外星系 D. 可观测宇宙

3. 2022年11月3日,空间站梦天实验舱顺利完成转位,标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成。完成与地球相比,空间站更易遭受流星体袭击,主要原因是( )

A. 离小行星带更近 B. 所在轨道流星体多 C. 宇宙环境不安全 D. 几乎无大气层保护

下面是中国科学院国家天文台太阳活动预报中心报道的两则太阳活动综述(耀斑级别由低到高分别是A、B、C、M、X)。据此完成下面小题。

2021年9月14日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有2群黑子。该期间发生的最大耀斑是:M2.8。

2021年10月14日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有2群黑子,该期间无C级及以上耀斑发生。

4. 黑子和耀斑分别位于( )

A. 色球层、光球层 B. 光球层、色球层 C. 光球层、日冕层 D. 日冕层、光球层

5. 与9月14日相比,10月14日( )

A. 地磁场更为平静 B. 太阳风活动剧烈 C. 卫星通信中断频繁 D. 极光影响至赤道地区

6. 下列现象与太阳辐射对地球造成的影响相关的是( )

①岩浆喷发②“磁暴”现象③冰岛地热资源丰富④水的运动⑤干扰无线电话接听⑥植物生长

A. ①② B. ②⑤ C. ④⑥ D. ③④

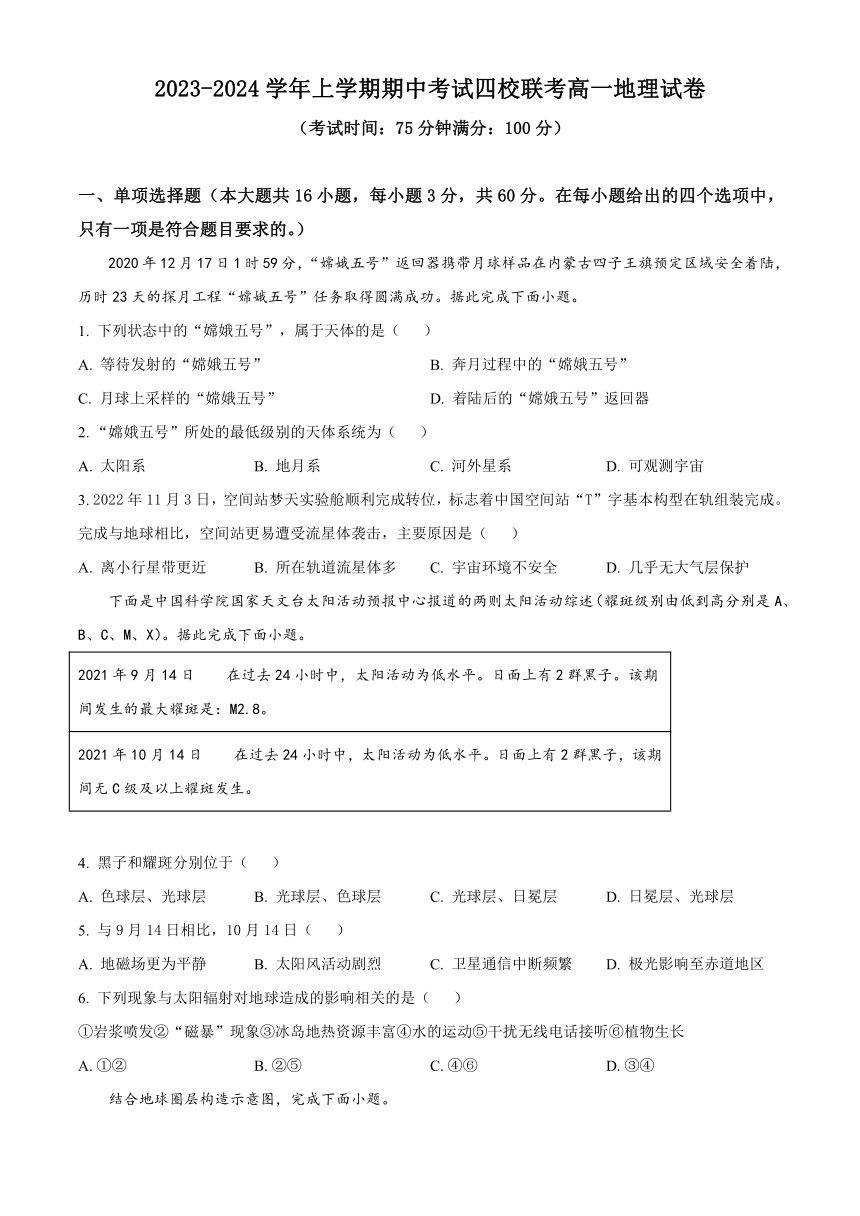

结合地球圈层构造示意图,完成下面小题。

7. 图中所示的圈层A、B、C分别为( )

A. 水圈、大气圈、岩石圈 B. 大气圈、岩石圈、水圈

C. 岩石圈、水圈、大气圈 D. 大气圈、水圈、岩石圈

8. 关于地球圈层的叙述,正确的是( )

A. 地球外部圈层包括岩石圈、水圈、大气圈和生物圈

B 岩石圈包括地壳和上地幔顶部

C. 横波和纵波经过软流层时会完全消失

D. 水圈是由地球上最活跃的圈层

2022年11月17日,世界杯开赛前夕,首对中国赴卡塔尔大熊猫“京京”与“四海”正式与当地民众见面。有“活化石”之称的大熊猫已在地球上生存了至少800万年,被誉为“中国国宝”。下图为地质年代表示意图。据此完成下面小题。

9. 大熊猫在地球上出现的地质年代可能是( )

A. 古生代 B. 中生代 C. 新生代 D. 元古宙

10. 大熊猫出现的地质年代( )

A. 形成现代地貌格局 B. 爬行动物大量发展

C. 是重要的成铁时期 D. 蕨类植物极度兴盛

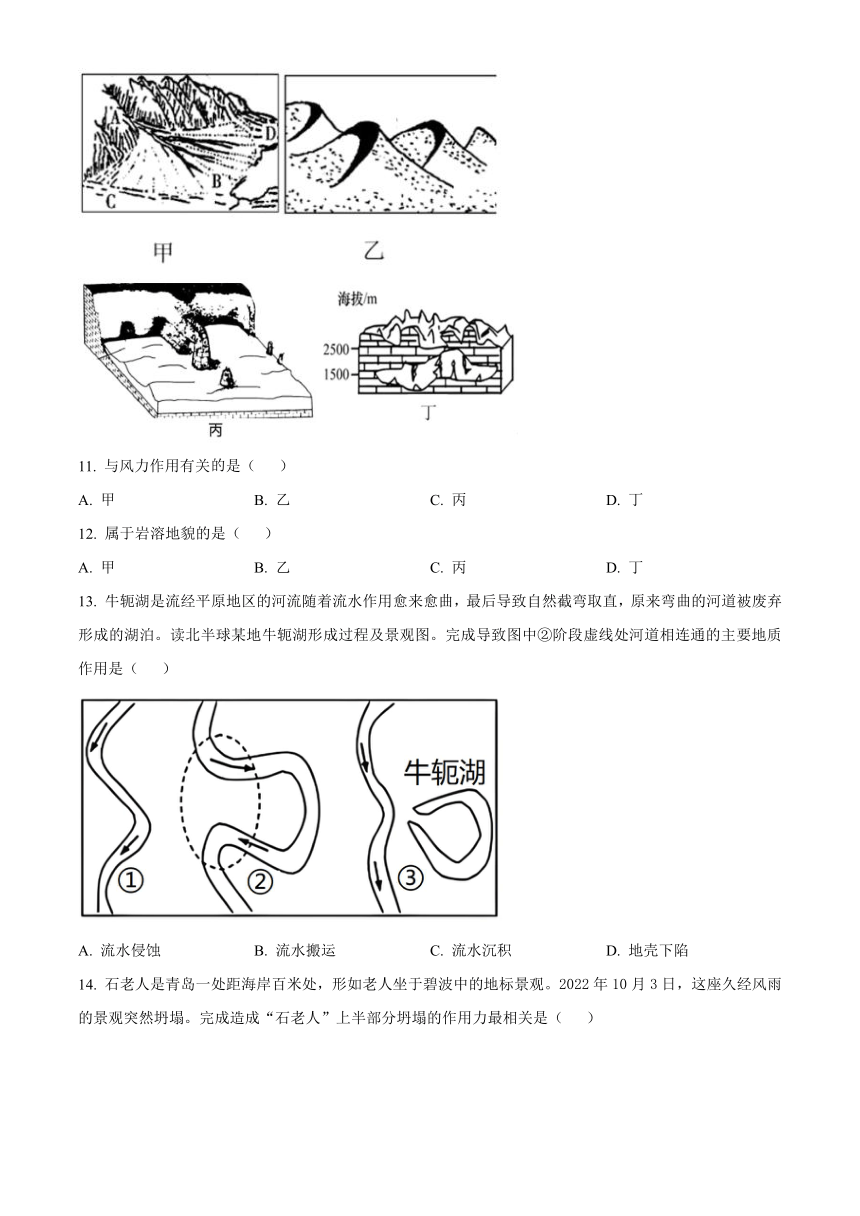

读图,完成下面小题。

11. 与风力作用有关是( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

12. 属于岩溶地貌的是( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

13. 牛轭湖是流经平原地区的河流随着流水作用愈来愈曲,最后导致自然截弯取直,原来弯曲的河道被废弃形成的湖泊。读北半球某地牛轭湖形成过程及景观图。完成导致图中②阶段虚线处河道相连通的主要地质作用是( )

A. 流水侵蚀 B. 流水搬运 C. 流水沉积 D. 地壳下陷

14. 石老人是青岛一处距海岸百米处,形如老人坐于碧波中的地标景观。2022年10月3日,这座久经风雨的景观突然坍塌。完成造成“石老人”上半部分坍塌的作用力最相关是( )

A. 流水侵蚀 B. 冰川侵蚀 C. 海浪侵蚀 D. 风力侵蚀

15. 北京时间2023年4月16日,我国风云三号G星成功发射。作为全球降水测量卫星之一,风云三号G星在离地球407公里太空中,可对台风、暴雨等灾害性降水进行高精度观测。图为风云三号G星。风云三号G星观测的现象主要发生在( )

A. 对流层 B. 平流层 C. 高层大气 D. 臭氧层

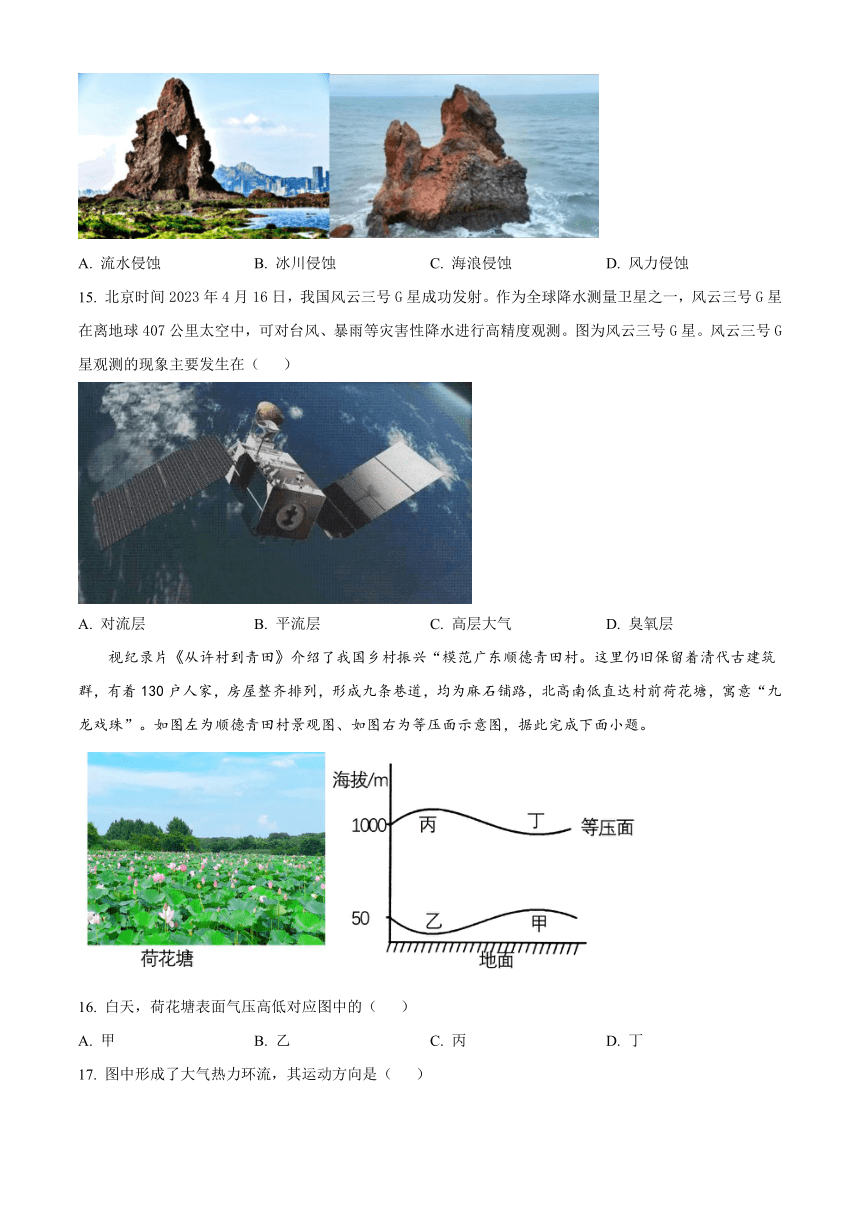

视纪录片《从许村到青田》介绍了我国乡村振兴“模范广东顺德青田村。这里仍旧保留着清代古建筑群,有着130户人家,房屋整齐排列,形成九条巷道,均为麻石铺路,北高南低直达村前荷花塘,寓意“九龙戏珠”。如图左为顺德青田村景观图、如图右为等压面示意图,据此完成下面小题。

16. 白天,荷花塘表面气压高低对应图中的( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

17. 图中形成了大气热力环流,其运动方向是( )

A. 甲→丁 B. 甲→乙 C. 丙→乙 D. 丁→丙

苏州市草桥中学利用海绵城市原理建造了苏州首个海绵校园。如今的海绵校园,透水砖、透水混凝土、砂垫层、碎石过滤层等多种透水材料替代了传统的水泥地面、塑胶操场等。学校的道路、停车场、人行道都具有吸水功能。雨水一旦落到地面,在短时间内就能迅速被地面吸收,然后经过层层渗透,通过盲管引流进蓄水池。据此完成下面小题。

18. 苏州市草桥中学收集雨水汇入长江最终入海,参与水循环类型是( )

A. 海上内循环 B. 海江间循环 C. 陆地内循环 D. 海陆间循环

19. 海绵校园中“盲管”主要影响的水循环环节是( )

A. 地下径流 B. 水汽输送 C. 降水 D. 地表径流

20. 建设“海绵校园”可以( )

①缓解内涝现象②改善地下水水质③提高江河水位④加剧热岛效应

A ③④ B. ①④ C. ②③ D. ①②

二、综合题。(共3题,共40分)

21. 阅读图文材料,完成下列问题。

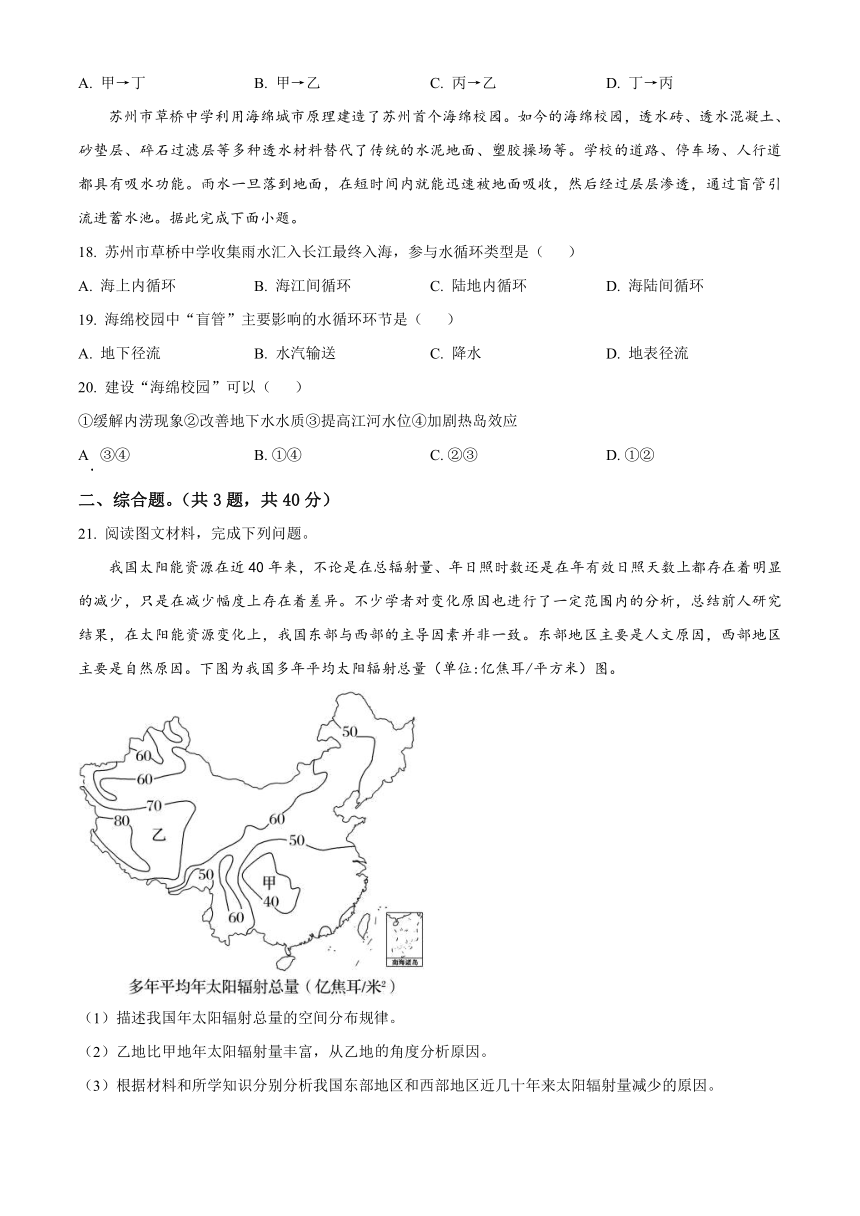

我国太阳能资源在近40年来,不论是在总辐射量、年日照时数还是在年有效日照天数上都存在着明显的减少,只是在减少幅度上存在着差异。不少学者对变化原因也进行了一定范围内的分析,总结前人研究结果,在太阳能资源变化上,我国东部与西部的主导因素并非一致。东部地区主要是人文原因,西部地区主要是自然原因。下图为我国多年平均太阳辐射总量(单位:亿焦耳/平方米)图。

(1)描述我国年太阳辐射总量的空间分布规律。

(2)乙地比甲地年太阳辐射量丰富,从乙地角度分析原因。

(3)根据材料和所学知识分别分析我国东部地区和西部地区近几十年来太阳辐射量减少的原因。

22. 阅读图文材料,完成下列问题。

地理课外活动小组的同学收集到了如下几幅地貌景观图片,并提出了以下问题,请你帮他们完成。

(1)以流水侵蚀为主形成的地貌是____图。

(2)以风力侵蚀为主形成的地貌是____图,该地貌分布区的气候特征表现为____。

(3)由冰川侵蚀作用形成的地貌是____图,该地貌在我国主要分布在____(填“青藏高原、黄土高原、云贵高原、内蒙古高原”中的一个)。

(4)由流水携带泥沙堆积而成的地貌是____图,该地貌名称叫____。

23. 阅读图文材料,完成下列问题。

“穿堂风”也叫“过堂风”,是气象学中一种空气流动的现象,是流动于建筑物内部空间的风,我国许多地区民居设计都充分考虑了“穿堂风”。图1为我国西南某山区的传统民居穿堂风示意图,图2为该地近地面等压线分布图,图3为不同地表状况下的天气状况。

(1)图1中“石质地面”在增强穿堂风中的主要作用是( )(单项选择题)。

A. 增加地面的平整度,便于通风 B. 增加房屋前后温差

C. 减少下渗,增加湿度 D. 降低夜晚庭院温度,便于纳凉

(2)图2中甲乙两处风力最大的是____,甲处风向为____风。

(3)图3中昼夜温差最大的是____(单项选择题),从天气角度分析原因____。

(4)如今,低碳生活逐渐潜移默化地改变着人们生活。低碳生活可以理解为减少二氧化碳的排放,低能量、低消耗、低开支的生活方式。倡导低碳生活,主要是使____(辐射方式)减弱。

2023-2024学年上学期期中考试四校联考高一地理试卷

(考试时间:75分钟满分:100分)

一、单项选择题(本大题共16小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

2020年12月17日1时59分,“嫦娥五号”返回器携带月球样品在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆,历时23天的探月工程“嫦娥五号”任务取得圆满成功。据此完成下面小题。

1. 下列状态中的“嫦娥五号”,属于天体的是( )

A. 等待发射的“嫦娥五号” B. 奔月过程中的“嫦娥五号”

C. 月球上采样的“嫦娥五号” D. 着陆后的“嫦娥五号”返回器

2. “嫦娥五号”所处的最低级别的天体系统为( )

A. 太阳系 B. 地月系 C. 河外星系 D. 可观测宇宙

【答案】1. B 2. B

【解析】

【分析】

【1题详解】

文昌发射基地等待发射“嫦娥五号”属于地球的一部分,不属于天体,选项A错误;奔月过程中的“嫦娥五号”在地球大气层以外,属于天体,选项B正确;月球上采样的“嫦娥五号”属于月球的一部分,不属于天体,选项C错误;着陆后的“嫦娥五号”返回器属于地球的一部分,不属于天体,选项D错误。故选B。

【2题详解】

“嫦娥五号”所处的最低级别的天体系统为地月系。选项B正确。故选B。

【点睛】着陆后的“嫦娥五号”返回器属于地球的一部分,不属于天体。

3. 2022年11月3日,空间站梦天实验舱顺利完成转位,标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成。完成与地球相比,空间站更易遭受流星体袭击,主要原因是( )

A. 离小行星带更近 B. 所在轨道流星体多 C. 宇宙环境不安全 D. 几乎无大气层保护

【答案】D

【解析】

【详解】陨石与行星大气高速摩擦可以使陨石燃烧,减少陨石对行星的影响,由于空间站质量比地球质量小,空间站表面没有大气保护,所以空间站更容易遭受陨石袭击,D正确;地球与空间站相比,两者所在轨道流星体数量以及与小行星带的距离差距不大,所处宇宙环境也差别不大,都比较安全,ABC错误。故选D。

下面是中国科学院国家天文台太阳活动预报中心报道的两则太阳活动综述(耀斑级别由低到高分别是A、B、C、M、X)。据此完成下面小题。

2021年9月14日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有2群黑子。该期间发生的最大耀斑是:M2.8。

2021年10月14日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有2群黑子,该期间无C级及以上耀斑发生。

4. 黑子和耀斑分别位于( )

A. 色球层、光球层 B. 光球层、色球层 C. 光球层、日冕层 D. 日冕层、光球层

5. 与9月14日相比,10月14日( )

A. 地磁场更为平静 B. 太阳风活动剧烈 C. 卫星通信中断频繁 D. 极光影响至赤道地区

【答案】4. B 5. A

【解析】

【4题详解】

由所学知识可知黑子在光球层,耀斑在色球层,B正确,ACD错误,故选B。

5题详解】

由材料可知,耀斑级别由低到高分别是A、B、C、M、X。9月14日,发生的最大耀斑级别为M2.8。10月14日,无C级及以上耀斑发生。与9月14日相比,10月14日太阳活动减弱,对地球影响较小,地磁场更为平静,A正确,BCD错误。故选A。

【点睛】由耀斑级别由低到高分别是A、B、C、M、X,可知与9月14日相比,10月14日太阳活动减弱。

6. 下列现象与太阳辐射对地球造成影响相关的是( )

①岩浆喷发②“磁暴”现象③冰岛地热资源丰富④水的运动⑤干扰无线电话接听⑥植物生长

A. ①② B. ②⑤ C. ④⑥ D. ③④

【答案】C

【解析】

【详解】岩浆喷发是由地球内能作用形成的,与太阳辐射对地球影响关系不大,①错误;磁暴现象是由太阳活动造成的,②错误;冰岛地热资源能量来自地球内部,③错误;太阳辐射是促进地球上水体运动的主要动力,④正确;太阳辐射不会干扰无线电话接听,太阳活动会干扰无线电话接听,⑤错误;植物生长是太阳辐射为植物光合作用提供能量,⑥正确;综上所述,④⑥正确,故选C。

结合地球圈层构造示意图,完成下面小题。

7. 图中所示的圈层A、B、C分别为( )

A. 水圈、大气圈、岩石圈 B. 大气圈、岩石圈、水圈

C. 岩石圈、水圈、大气圈 D. 大气圈、水圈、岩石圈

8. 关于地球圈层叙述,正确的是( )

A. 地球外部圈层包括岩石圈、水圈、大气圈和生物圈

B. 岩石圈包括地壳和上地幔顶部

C. 横波和纵波经过软流层时会完全消失

D. 水圈是由地球上最活跃的圈层

【答案】7. D 8. B

【解析】

【7题详解】

图中A位于地球外围大气层,表示大气圈;B位于海洋,表示水圈;C位于地下,表示岩石圈,结合选项可知,D正确,ABC错误。故选D。

【8题详解】

地球外部圈层包括水圈、大气圈和生物圈,不包括岩石圈,A错误;岩石圈位于软流层之上,包括地壳和上地幔顶部,B正确;横波和纵波都可以在软流层传播,不会消失,C错误;生物圈是由地球上最活跃的圈层,D错误。故选B。

【点睛】大气圈包围着地球,是由气体和悬浮物组成的复杂系统,它的主要成分是氮和氧;水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层。

2022年11月17日,世界杯开赛前夕,首对中国赴卡塔尔大熊猫“京京”与“四海”正式与当地民众见面。有“活化石”之称的大熊猫已在地球上生存了至少800万年,被誉为“中国国宝”。下图为地质年代表示意图。据此完成下面小题。

9. 大熊猫在地球上出现的地质年代可能是( )

A. 古生代 B. 中生代 C. 新生代 D. 元古宙

10. 大熊猫出现的地质年代( )

A. 形成现代地貌格局 B. 爬行动物大量发展

C. 是重要的成铁时期 D. 蕨类植物极度兴盛

【答案】9. C 10. A

【解析】

【9题详解】

元古宙是在距今25亿年前至距今5.41亿年前之间,古生代是在距今5.41亿年前至距今2.52亿年前之间,中生代是在距今2.52亿年前至距今6600万年前之间,新生代是在距今6600万年前至今;根据材料可知大熊猫在地球上已至少生存了800万年,应属新生代时期,C正确,ABD错误。故选C。

【10题详解】

大熊猫主要生活在新生代时期。新生代时期,地球发生了一系列的造山运动,形成了现代的地貌格局及海陆分布,A正确;爬行动物大量发展在中生代,B错误;前寒武纪是重要的成铁时期,C错误;蕨类植物极度兴盛在古生代,D错误。故选A。

【点睛】地质年代从古至今依次为:隐生宙、显生宙。隐生宙现在已被细分为冥古宙、太古宙、元古宙。显生宙又分为:古生代、中生代、新生代。古生代分为:寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪。中生代分为:三叠纪、侏罗纪、白垩纪。新生代分为:古近纪、新近纪、第四纪。

读图,完成下面小题。

11. 与风力作用有关的是( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

12. 属于岩溶地貌的是( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

【答案】11. B 12. D

【解析】

【11题详解】

读图可知,甲为冲积扇,为流水堆积地貌,A错误;乙为沙丘,为风力堆积地貌,B正确;丙为海蚀柱,为海浪侵蚀地貌,C错误;丁为喀斯特地貌,为流水溶蚀和淀积地貌,D错误。故选B。

【12题详解】

甲为冲积扇,为流水堆积地貌,A错误;乙为沙丘,为风力堆积地貌,B错误;丙为海蚀柱,为海浪侵蚀地貌,C错误;丁为喀斯特地貌,为岩溶地貌,D正确。故选D。

【点睛】喀斯特地貌是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

13. 牛轭湖是流经平原地区的河流随着流水作用愈来愈曲,最后导致自然截弯取直,原来弯曲的河道被废弃形成的湖泊。读北半球某地牛轭湖形成过程及景观图。完成导致图中②阶段虚线处河道相连通的主要地质作用是( )

A. 流水侵蚀 B. 流水搬运 C. 流水沉积 D. 地壳下陷

【答案】A

【解析】

【详解】弯曲河道往往凹岸侵蚀,凸岸沉积,②阶段虚线框内两个弯曲处的凹岸不断受到侵蚀,随着侵蚀持续发展,两个凹岸相隔越来越近,最终相连,形成相对平直的河道,因此导致图中阶段虚线处河道相连通的主要地质作用是流水侵蚀作用,A正确, BCD错误。故选A。

14. 石老人是青岛一处距海岸百米处,形如老人坐于碧波中的地标景观。2022年10月3日,这座久经风雨的景观突然坍塌。完成造成“石老人”上半部分坍塌的作用力最相关是( )

A. 流水侵蚀 B. 冰川侵蚀 C. 海浪侵蚀 D. 风力侵蚀

【答案】C

【解析】

【详解】根据图示信息可知,“石老人”为海蚀柱,是海浪侵蚀作用形成的。在海浪的持续侵蚀下,最终会坍塌形成碎屑物,直至消失,因此造成“石老人”上半部分坍塌的作用力最相关是海浪侵蚀,C正确;青岛沿海地区几乎不受冰川影响,B错误;此处为沿海地区,海蚀柱形成与流水、风力关系不大,AD错误。故选C。

15. 北京时间2023年4月16日,我国风云三号G星成功发射。作为全球降水测量卫星之一,风云三号G星在离地球407公里太空中,可对台风、暴雨等灾害性降水进行高精度观测。图为风云三号G星。风云三号G星观测的现象主要发生在( )

A. 对流层 B. 平流层 C. 高层大气 D. 臭氧层

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料可知,风云三号G星观测可对台风、暴雨等灾害性降水进行高精度观测,结合所学知识可知,对流层具有丰富的成云致雨的物质——水汽和固体杂质,且对流运动显著,容易成云致雨,天气现象复杂多变,是产生台风、暴雨等灾害性降水的层次,A符合题意;平流层大气中水汽和杂质含量很少,且以水平运动为主,无云雨现象,臭氧层也位于平流层中,不是产生台风、暴雨等灾害性降水的层次,排除BD;高层大气空气密度小,无明显的天气现象发生,不是产生台风、暴雨等灾害性降水的层次,排除C。故选A。

视纪录片《从许村到青田》介绍了我国乡村振兴“模范广东顺德青田村。这里仍旧保留着清代古建筑群,有着130户人家,房屋整齐排列,形成九条巷道,均为麻石铺路,北高南低直达村前荷花塘,寓意“九龙戏珠”。如图左为顺德青田村景观图、如图右为等压面示意图,据此完成下面小题。

16. 白天,荷花塘表面气压高低对应图中的( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

17. 图中形成了大气热力环流,其运动方向是( )

A. 甲→丁 B. 甲→乙 C. 丙→乙 D. 丁→丙

【答案】16. A 17. B

【解析】

【16题详解】

根据等压线的判断相关知识点,可得甲地等压面上凸,故甲处为高压,乙处为低压;水的比热容比较大,白天荷花塘温度低,形成高压,故对应图中的甲,A正确,BCD错。故选择A。

【17题详解】

图中甲地等压面上凸,故甲处为高压,乙处为低压;高空与近地面气压相反,故丙处为高压,丁处为低压;同一水平面气流的运动方向为高压向低压,故热力环流中甲→乙,丙→丁,B正确,D错;垂直方向上高压气流下沉,低压气流上升,即丁→甲、乙→丙,AC错。故选择B。

【点睛】热力环流是大气运动最简单的形式,由于地面的冷热不均而形成的空气环流。其形成过程为:受热地区大气膨胀上升,近地面形成低气压,而高空形成高气压;受冷地区相反,从而在近地面和高空的水平面上形成了气压差,促使大气的水平运动,形成高低空的热力环流。

苏州市草桥中学利用海绵城市原理建造了苏州首个海绵校园。如今的海绵校园,透水砖、透水混凝土、砂垫层、碎石过滤层等多种透水材料替代了传统的水泥地面、塑胶操场等。学校的道路、停车场、人行道都具有吸水功能。雨水一旦落到地面,在短时间内就能迅速被地面吸收,然后经过层层渗透,通过盲管引流进蓄水池。据此完成下面小题。

18. 苏州市草桥中学收集雨水汇入长江最终入海,参与水循环类型是( )

A. 海上内循环 B. 海江间循环 C. 陆地内循环 D. 海陆间循环

19. 海绵校园中“盲管”主要影响的水循环环节是( )

A. 地下径流 B. 水汽输送 C. 降水 D. 地表径流

20. 建设“海绵校园”可以( )

①缓解内涝现象②改善地下水水质③提高江河水位④加剧热岛效应

A. ③④ B. ①④ C. ②③ D. ①②

【答案】18. D 19. A 20. D

【解析】

【18题详解】

长江最终入海,说明长江是外流河,故参与的是海陆间循环,而A、C都属于内循环,B说法错误,故选D。

【19题详解】

由材料可知,盲管的主要作用是将下渗后的水引流进蓄水池,主要影响的水循环环节是地下径流,选项A正确;BCD错误。所以选A。

【20题详解】

海绵校园可以增加下渗,减少地表径流,缓解校园内涝积水现象,①正确;下渗的水,水质较好,通过盲管引流进蓄水池,可作他用,也能补给和改善地下水,②正确;江河主要靠雨水补给,“海绵校园”可以减缓温度的变化,减轻热岛效应,③④错误。故选D。

【点睛】海绵校园即指整个校园像海绵一样,具有一定的弹性和适应环境变化的能力。通过海绵校园建设,可以有效应对暴雨灾害对师生安全、学校设施的影响,降低面源污染,提升景观环境,使师生教学生活更安心、更省心、更舒心。

二、综合题。(共3题,共40分)

21. 阅读图文材料,完成下列问题。

我国太阳能资源在近40年来,不论是在总辐射量、年日照时数还是在年有效日照天数上都存在着明显的减少,只是在减少幅度上存在着差异。不少学者对变化原因也进行了一定范围内的分析,总结前人研究结果,在太阳能资源变化上,我国东部与西部的主导因素并非一致。东部地区主要是人文原因,西部地区主要是自然原因。下图为我国多年平均太阳辐射总量(单位:亿焦耳/平方米)图。

(1)描述我国年太阳辐射总量的空间分布规律。

(2)乙地比甲地年太阳辐射量丰富,从乙地的角度分析原因。

(3)根据材料和所学知识分别分析我国东部地区和西部地区近几十年来太阳辐射量减少原因。

【答案】(1)总量分布不均;西北多,东南少(沿海少,内陆多)。

(2)乙地(青藏高原)海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用小;乙地晴天多,日照时间长;乙地大气中尘埃含量少,透明度高,到达地面的太阳辐射量多。

(3)我国东部地区经济较为发达,人类活动相对更加剧烈,对环境的影响更大,大气污染更加严重,轻雾、霾的出现和增加导致太阳辐射量减少;我国西部地区近几十年来降水增加,云雨天气增多,导致太阳辐射量呈减少的趋势。

【解析】

【分析】本题以我国多年平均年太阳辐射总量分布图为材料背景,主要考查太阳辐射总量分布规律,影响太阳辐射的因素等相关知识,考查了学生灵活运用区域基础知识,获取地理信息、分析并解决问题的能力以及综合思维素养。

【小问1详解】

根据材料中的图可看出,我国年太阳辐射总量空间分布不均。从空间方位上看,西北地区的年太阳辐射总量在60~80亿焦耳/平方米左右,东南地区年太阳辐射总量在40~50亿焦耳/平方米左右,所以大致是西北多,东南少(沿海少,内陆多)。

【小问2详解】

乙地为我国青藏高原,年太阳辐射总量大于70亿焦耳/平方米,太阳辐射十分丰富。青藏高原平均海拔4000米以上,空气比较稀薄,水汽含量少,云量较少,对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强;青藏高原空气比较洁净,尘埃少,透明度高,大气对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强;青藏海拔高,且晴天多,日照时间长,所以太阳辐射强。

【小问3详解】

注意材料信息“东部地区主要是人文原因,西部地区主要是自然原因”。我国东部地区经济发达,人类活动排放的废弃物更多,大气污染更为严重,雾霾天气多,导致大气对太阳辐射的削弱作用增强,到达地面的太阳辐射减少。而我国西部地区近几十年来太阳辐射量减少主要受自然原因的影响,太阳辐射主要受纬度、海拔、天气等因素的影响,西部地区纬度、海拔等变化不大,推测可能是受天气因素的影响,西部地区近几十年来降水增多,云雨天气增多,云层更厚,对太阳辐射的削弱作用增强,导致到达地面的太阳辐射减弱。

22. 阅读图文材料,完成下列问题。

地理课外活动小组的同学收集到了如下几幅地貌景观图片,并提出了以下问题,请你帮他们完成。

(1)以流水侵蚀为主形成的地貌是____图。

(2)以风力侵蚀为主形成的地貌是____图,该地貌分布区的气候特征表现为____。

(3)由冰川侵蚀作用形成的地貌是____图,该地貌在我国主要分布在____(填“青藏高原、黄土高原、云贵高原、内蒙古高原”中的一个)。

(4)由流水携带泥沙堆积而成的地貌是____图,该地貌名称叫____。

【答案】22. A 23. ①. C ②. 干旱少雨

24. ①. D ②. 青藏高原

25. ①. B ②. 三角洲

【解析】

【分析】本题以外力作用地貌景观图为背景,涉及外力作用与地貌等相关知识,考查对图表信息的阅读与获取能力,知识的调动和运用能力。

【小问1详解】

A图为峡谷地貌,由流水的强烈侵蚀下切(侵蚀)作用形成,剖面呈“V”形。

【小问2详解】

C图为风蚀蘑菇,是典型的风力侵蚀地貌,主要分布在干旱少雨的干旱、半干旱地区。

【小问3详解】

D为冰川侵蚀地貌,主要分布在高纬和高山地区,在我国主要分布在青藏高原地区。

【小问4详解】

B图为河流入海口处流速降低,所携带泥沙沉积而成的河口冲积三角洲。

23. 阅读图文材料,完成下列问题。

“穿堂风”也叫“过堂风”,是气象学中一种空气流动的现象,是流动于建筑物内部空间的风,我国许多地区民居设计都充分考虑了“穿堂风”。图1为我国西南某山区的传统民居穿堂风示意图,图2为该地近地面等压线分布图,图3为不同地表状况下的天气状况。

(1)图1中“石质地面”在增强穿堂风中的主要作用是( )(单项选择题)。

A. 增加地面的平整度,便于通风 B. 增加房屋前后温差

C. 减少下渗,增加湿度 D. 降低夜晚庭院温度,便于纳凉

(2)图2中甲乙两处风力最大的是____,甲处风向为____风。

(3)图3中昼夜温差最大的是____(单项选择题),从天气角度分析原因____。

(4)如今,低碳生活逐渐潜移默化地改变着人们的生活。低碳生活可以理解为减少二氧化碳的排放,低能量、低消耗、低开支的生活方式。倡导低碳生活,主要是使____(辐射方式)减弱。

【答案】23. B 24. ①. 甲 ②. 西北

25. ①. D ②. D地天气晴朗,白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱,气温高:夜晚,大气对地面的保温作用弱,昼夜温差大。

26. 大气逆辐射

【解析】

【分析】本题以穿堂风形成及其原理为材料设置试题,涉及热力环流原理,风的受力分析等相关内容,考查学生综合分析能力,读图分析能力,区域认知,地理实践力和综合思维素养。

【小问1详解】

结合所学知识,穿堂风是房屋前后温差较大形成水平方向上的空气运动。白天在太阳照射下山林增温较慢,而气温较低,空气在垂直方向上盛行下沉气流,近地面空气不断堆积形成高压;而石质地面,比热容较小,增温快,气温较高,空气受热膨胀上升,近地面形成低压;水平方向上,近地面空气由高压区流向低压区,从房屋中穿过形成穿堂风。因此图1中“石质地面”在增强穿堂风中的主要作用是增加房屋前后温差,B正确,排除ACD。故选B。

【小问2详解】

等压线图中,等压线越密集,风速越大。甲乙两处甲处等压线最密集,风速最大;根据所学知识,等压线图中,风向垂直于等压线且由高压指向低压,位于北半球的地点受到偏右的地转偏向力影响。根据此可得出甲地风向为西北风。

【小问3详解】

石质地面比林地的比热容小,升温、降温都较快,所以石质地面的昼夜温差较大,排除AB;与多云天气相比,晴朗的白天,大气对太阳辐射的削弱作用较弱,气温较高,晴朗的夜晚,大逆辐射较弱,保温作用较弱,气温较低,昼夜温差更大,D正确,排除C。故选D。

【小问4详解】

二氧化碳是温室气体,倡导低碳生活,可以减少二氧化碳的排放,进而减少大气逆辐射的作用。

(考试时间:75分钟满分:100分)

一、单项选择题(本大题共16小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

2020年12月17日1时59分,“嫦娥五号”返回器携带月球样品在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆,历时23天的探月工程“嫦娥五号”任务取得圆满成功。据此完成下面小题。

1. 下列状态中的“嫦娥五号”,属于天体的是( )

A. 等待发射的“嫦娥五号” B. 奔月过程中的“嫦娥五号”

C. 月球上采样的“嫦娥五号” D. 着陆后的“嫦娥五号”返回器

2. “嫦娥五号”所处的最低级别的天体系统为( )

A. 太阳系 B. 地月系 C. 河外星系 D. 可观测宇宙

3. 2022年11月3日,空间站梦天实验舱顺利完成转位,标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成。完成与地球相比,空间站更易遭受流星体袭击,主要原因是( )

A. 离小行星带更近 B. 所在轨道流星体多 C. 宇宙环境不安全 D. 几乎无大气层保护

下面是中国科学院国家天文台太阳活动预报中心报道的两则太阳活动综述(耀斑级别由低到高分别是A、B、C、M、X)。据此完成下面小题。

2021年9月14日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有2群黑子。该期间发生的最大耀斑是:M2.8。

2021年10月14日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有2群黑子,该期间无C级及以上耀斑发生。

4. 黑子和耀斑分别位于( )

A. 色球层、光球层 B. 光球层、色球层 C. 光球层、日冕层 D. 日冕层、光球层

5. 与9月14日相比,10月14日( )

A. 地磁场更为平静 B. 太阳风活动剧烈 C. 卫星通信中断频繁 D. 极光影响至赤道地区

6. 下列现象与太阳辐射对地球造成的影响相关的是( )

①岩浆喷发②“磁暴”现象③冰岛地热资源丰富④水的运动⑤干扰无线电话接听⑥植物生长

A. ①② B. ②⑤ C. ④⑥ D. ③④

结合地球圈层构造示意图,完成下面小题。

7. 图中所示的圈层A、B、C分别为( )

A. 水圈、大气圈、岩石圈 B. 大气圈、岩石圈、水圈

C. 岩石圈、水圈、大气圈 D. 大气圈、水圈、岩石圈

8. 关于地球圈层的叙述,正确的是( )

A. 地球外部圈层包括岩石圈、水圈、大气圈和生物圈

B 岩石圈包括地壳和上地幔顶部

C. 横波和纵波经过软流层时会完全消失

D. 水圈是由地球上最活跃的圈层

2022年11月17日,世界杯开赛前夕,首对中国赴卡塔尔大熊猫“京京”与“四海”正式与当地民众见面。有“活化石”之称的大熊猫已在地球上生存了至少800万年,被誉为“中国国宝”。下图为地质年代表示意图。据此完成下面小题。

9. 大熊猫在地球上出现的地质年代可能是( )

A. 古生代 B. 中生代 C. 新生代 D. 元古宙

10. 大熊猫出现的地质年代( )

A. 形成现代地貌格局 B. 爬行动物大量发展

C. 是重要的成铁时期 D. 蕨类植物极度兴盛

读图,完成下面小题。

11. 与风力作用有关是( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

12. 属于岩溶地貌的是( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

13. 牛轭湖是流经平原地区的河流随着流水作用愈来愈曲,最后导致自然截弯取直,原来弯曲的河道被废弃形成的湖泊。读北半球某地牛轭湖形成过程及景观图。完成导致图中②阶段虚线处河道相连通的主要地质作用是( )

A. 流水侵蚀 B. 流水搬运 C. 流水沉积 D. 地壳下陷

14. 石老人是青岛一处距海岸百米处,形如老人坐于碧波中的地标景观。2022年10月3日,这座久经风雨的景观突然坍塌。完成造成“石老人”上半部分坍塌的作用力最相关是( )

A. 流水侵蚀 B. 冰川侵蚀 C. 海浪侵蚀 D. 风力侵蚀

15. 北京时间2023年4月16日,我国风云三号G星成功发射。作为全球降水测量卫星之一,风云三号G星在离地球407公里太空中,可对台风、暴雨等灾害性降水进行高精度观测。图为风云三号G星。风云三号G星观测的现象主要发生在( )

A. 对流层 B. 平流层 C. 高层大气 D. 臭氧层

视纪录片《从许村到青田》介绍了我国乡村振兴“模范广东顺德青田村。这里仍旧保留着清代古建筑群,有着130户人家,房屋整齐排列,形成九条巷道,均为麻石铺路,北高南低直达村前荷花塘,寓意“九龙戏珠”。如图左为顺德青田村景观图、如图右为等压面示意图,据此完成下面小题。

16. 白天,荷花塘表面气压高低对应图中的( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

17. 图中形成了大气热力环流,其运动方向是( )

A. 甲→丁 B. 甲→乙 C. 丙→乙 D. 丁→丙

苏州市草桥中学利用海绵城市原理建造了苏州首个海绵校园。如今的海绵校园,透水砖、透水混凝土、砂垫层、碎石过滤层等多种透水材料替代了传统的水泥地面、塑胶操场等。学校的道路、停车场、人行道都具有吸水功能。雨水一旦落到地面,在短时间内就能迅速被地面吸收,然后经过层层渗透,通过盲管引流进蓄水池。据此完成下面小题。

18. 苏州市草桥中学收集雨水汇入长江最终入海,参与水循环类型是( )

A. 海上内循环 B. 海江间循环 C. 陆地内循环 D. 海陆间循环

19. 海绵校园中“盲管”主要影响的水循环环节是( )

A. 地下径流 B. 水汽输送 C. 降水 D. 地表径流

20. 建设“海绵校园”可以( )

①缓解内涝现象②改善地下水水质③提高江河水位④加剧热岛效应

A ③④ B. ①④ C. ②③ D. ①②

二、综合题。(共3题,共40分)

21. 阅读图文材料,完成下列问题。

我国太阳能资源在近40年来,不论是在总辐射量、年日照时数还是在年有效日照天数上都存在着明显的减少,只是在减少幅度上存在着差异。不少学者对变化原因也进行了一定范围内的分析,总结前人研究结果,在太阳能资源变化上,我国东部与西部的主导因素并非一致。东部地区主要是人文原因,西部地区主要是自然原因。下图为我国多年平均太阳辐射总量(单位:亿焦耳/平方米)图。

(1)描述我国年太阳辐射总量的空间分布规律。

(2)乙地比甲地年太阳辐射量丰富,从乙地角度分析原因。

(3)根据材料和所学知识分别分析我国东部地区和西部地区近几十年来太阳辐射量减少的原因。

22. 阅读图文材料,完成下列问题。

地理课外活动小组的同学收集到了如下几幅地貌景观图片,并提出了以下问题,请你帮他们完成。

(1)以流水侵蚀为主形成的地貌是____图。

(2)以风力侵蚀为主形成的地貌是____图,该地貌分布区的气候特征表现为____。

(3)由冰川侵蚀作用形成的地貌是____图,该地貌在我国主要分布在____(填“青藏高原、黄土高原、云贵高原、内蒙古高原”中的一个)。

(4)由流水携带泥沙堆积而成的地貌是____图,该地貌名称叫____。

23. 阅读图文材料,完成下列问题。

“穿堂风”也叫“过堂风”,是气象学中一种空气流动的现象,是流动于建筑物内部空间的风,我国许多地区民居设计都充分考虑了“穿堂风”。图1为我国西南某山区的传统民居穿堂风示意图,图2为该地近地面等压线分布图,图3为不同地表状况下的天气状况。

(1)图1中“石质地面”在增强穿堂风中的主要作用是( )(单项选择题)。

A. 增加地面的平整度,便于通风 B. 增加房屋前后温差

C. 减少下渗,增加湿度 D. 降低夜晚庭院温度,便于纳凉

(2)图2中甲乙两处风力最大的是____,甲处风向为____风。

(3)图3中昼夜温差最大的是____(单项选择题),从天气角度分析原因____。

(4)如今,低碳生活逐渐潜移默化地改变着人们生活。低碳生活可以理解为减少二氧化碳的排放,低能量、低消耗、低开支的生活方式。倡导低碳生活,主要是使____(辐射方式)减弱。

2023-2024学年上学期期中考试四校联考高一地理试卷

(考试时间:75分钟满分:100分)

一、单项选择题(本大题共16小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

2020年12月17日1时59分,“嫦娥五号”返回器携带月球样品在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆,历时23天的探月工程“嫦娥五号”任务取得圆满成功。据此完成下面小题。

1. 下列状态中的“嫦娥五号”,属于天体的是( )

A. 等待发射的“嫦娥五号” B. 奔月过程中的“嫦娥五号”

C. 月球上采样的“嫦娥五号” D. 着陆后的“嫦娥五号”返回器

2. “嫦娥五号”所处的最低级别的天体系统为( )

A. 太阳系 B. 地月系 C. 河外星系 D. 可观测宇宙

【答案】1. B 2. B

【解析】

【分析】

【1题详解】

文昌发射基地等待发射“嫦娥五号”属于地球的一部分,不属于天体,选项A错误;奔月过程中的“嫦娥五号”在地球大气层以外,属于天体,选项B正确;月球上采样的“嫦娥五号”属于月球的一部分,不属于天体,选项C错误;着陆后的“嫦娥五号”返回器属于地球的一部分,不属于天体,选项D错误。故选B。

【2题详解】

“嫦娥五号”所处的最低级别的天体系统为地月系。选项B正确。故选B。

【点睛】着陆后的“嫦娥五号”返回器属于地球的一部分,不属于天体。

3. 2022年11月3日,空间站梦天实验舱顺利完成转位,标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成。完成与地球相比,空间站更易遭受流星体袭击,主要原因是( )

A. 离小行星带更近 B. 所在轨道流星体多 C. 宇宙环境不安全 D. 几乎无大气层保护

【答案】D

【解析】

【详解】陨石与行星大气高速摩擦可以使陨石燃烧,减少陨石对行星的影响,由于空间站质量比地球质量小,空间站表面没有大气保护,所以空间站更容易遭受陨石袭击,D正确;地球与空间站相比,两者所在轨道流星体数量以及与小行星带的距离差距不大,所处宇宙环境也差别不大,都比较安全,ABC错误。故选D。

下面是中国科学院国家天文台太阳活动预报中心报道的两则太阳活动综述(耀斑级别由低到高分别是A、B、C、M、X)。据此完成下面小题。

2021年9月14日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有2群黑子。该期间发生的最大耀斑是:M2.8。

2021年10月14日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有2群黑子,该期间无C级及以上耀斑发生。

4. 黑子和耀斑分别位于( )

A. 色球层、光球层 B. 光球层、色球层 C. 光球层、日冕层 D. 日冕层、光球层

5. 与9月14日相比,10月14日( )

A. 地磁场更为平静 B. 太阳风活动剧烈 C. 卫星通信中断频繁 D. 极光影响至赤道地区

【答案】4. B 5. A

【解析】

【4题详解】

由所学知识可知黑子在光球层,耀斑在色球层,B正确,ACD错误,故选B。

5题详解】

由材料可知,耀斑级别由低到高分别是A、B、C、M、X。9月14日,发生的最大耀斑级别为M2.8。10月14日,无C级及以上耀斑发生。与9月14日相比,10月14日太阳活动减弱,对地球影响较小,地磁场更为平静,A正确,BCD错误。故选A。

【点睛】由耀斑级别由低到高分别是A、B、C、M、X,可知与9月14日相比,10月14日太阳活动减弱。

6. 下列现象与太阳辐射对地球造成影响相关的是( )

①岩浆喷发②“磁暴”现象③冰岛地热资源丰富④水的运动⑤干扰无线电话接听⑥植物生长

A. ①② B. ②⑤ C. ④⑥ D. ③④

【答案】C

【解析】

【详解】岩浆喷发是由地球内能作用形成的,与太阳辐射对地球影响关系不大,①错误;磁暴现象是由太阳活动造成的,②错误;冰岛地热资源能量来自地球内部,③错误;太阳辐射是促进地球上水体运动的主要动力,④正确;太阳辐射不会干扰无线电话接听,太阳活动会干扰无线电话接听,⑤错误;植物生长是太阳辐射为植物光合作用提供能量,⑥正确;综上所述,④⑥正确,故选C。

结合地球圈层构造示意图,完成下面小题。

7. 图中所示的圈层A、B、C分别为( )

A. 水圈、大气圈、岩石圈 B. 大气圈、岩石圈、水圈

C. 岩石圈、水圈、大气圈 D. 大气圈、水圈、岩石圈

8. 关于地球圈层叙述,正确的是( )

A. 地球外部圈层包括岩石圈、水圈、大气圈和生物圈

B. 岩石圈包括地壳和上地幔顶部

C. 横波和纵波经过软流层时会完全消失

D. 水圈是由地球上最活跃的圈层

【答案】7. D 8. B

【解析】

【7题详解】

图中A位于地球外围大气层,表示大气圈;B位于海洋,表示水圈;C位于地下,表示岩石圈,结合选项可知,D正确,ABC错误。故选D。

【8题详解】

地球外部圈层包括水圈、大气圈和生物圈,不包括岩石圈,A错误;岩石圈位于软流层之上,包括地壳和上地幔顶部,B正确;横波和纵波都可以在软流层传播,不会消失,C错误;生物圈是由地球上最活跃的圈层,D错误。故选B。

【点睛】大气圈包围着地球,是由气体和悬浮物组成的复杂系统,它的主要成分是氮和氧;水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层。

2022年11月17日,世界杯开赛前夕,首对中国赴卡塔尔大熊猫“京京”与“四海”正式与当地民众见面。有“活化石”之称的大熊猫已在地球上生存了至少800万年,被誉为“中国国宝”。下图为地质年代表示意图。据此完成下面小题。

9. 大熊猫在地球上出现的地质年代可能是( )

A. 古生代 B. 中生代 C. 新生代 D. 元古宙

10. 大熊猫出现的地质年代( )

A. 形成现代地貌格局 B. 爬行动物大量发展

C. 是重要的成铁时期 D. 蕨类植物极度兴盛

【答案】9. C 10. A

【解析】

【9题详解】

元古宙是在距今25亿年前至距今5.41亿年前之间,古生代是在距今5.41亿年前至距今2.52亿年前之间,中生代是在距今2.52亿年前至距今6600万年前之间,新生代是在距今6600万年前至今;根据材料可知大熊猫在地球上已至少生存了800万年,应属新生代时期,C正确,ABD错误。故选C。

【10题详解】

大熊猫主要生活在新生代时期。新生代时期,地球发生了一系列的造山运动,形成了现代的地貌格局及海陆分布,A正确;爬行动物大量发展在中生代,B错误;前寒武纪是重要的成铁时期,C错误;蕨类植物极度兴盛在古生代,D错误。故选A。

【点睛】地质年代从古至今依次为:隐生宙、显生宙。隐生宙现在已被细分为冥古宙、太古宙、元古宙。显生宙又分为:古生代、中生代、新生代。古生代分为:寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪。中生代分为:三叠纪、侏罗纪、白垩纪。新生代分为:古近纪、新近纪、第四纪。

读图,完成下面小题。

11. 与风力作用有关的是( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

12. 属于岩溶地貌的是( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

【答案】11. B 12. D

【解析】

【11题详解】

读图可知,甲为冲积扇,为流水堆积地貌,A错误;乙为沙丘,为风力堆积地貌,B正确;丙为海蚀柱,为海浪侵蚀地貌,C错误;丁为喀斯特地貌,为流水溶蚀和淀积地貌,D错误。故选B。

【12题详解】

甲为冲积扇,为流水堆积地貌,A错误;乙为沙丘,为风力堆积地貌,B错误;丙为海蚀柱,为海浪侵蚀地貌,C错误;丁为喀斯特地貌,为岩溶地貌,D正确。故选D。

【点睛】喀斯特地貌是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

13. 牛轭湖是流经平原地区的河流随着流水作用愈来愈曲,最后导致自然截弯取直,原来弯曲的河道被废弃形成的湖泊。读北半球某地牛轭湖形成过程及景观图。完成导致图中②阶段虚线处河道相连通的主要地质作用是( )

A. 流水侵蚀 B. 流水搬运 C. 流水沉积 D. 地壳下陷

【答案】A

【解析】

【详解】弯曲河道往往凹岸侵蚀,凸岸沉积,②阶段虚线框内两个弯曲处的凹岸不断受到侵蚀,随着侵蚀持续发展,两个凹岸相隔越来越近,最终相连,形成相对平直的河道,因此导致图中阶段虚线处河道相连通的主要地质作用是流水侵蚀作用,A正确, BCD错误。故选A。

14. 石老人是青岛一处距海岸百米处,形如老人坐于碧波中的地标景观。2022年10月3日,这座久经风雨的景观突然坍塌。完成造成“石老人”上半部分坍塌的作用力最相关是( )

A. 流水侵蚀 B. 冰川侵蚀 C. 海浪侵蚀 D. 风力侵蚀

【答案】C

【解析】

【详解】根据图示信息可知,“石老人”为海蚀柱,是海浪侵蚀作用形成的。在海浪的持续侵蚀下,最终会坍塌形成碎屑物,直至消失,因此造成“石老人”上半部分坍塌的作用力最相关是海浪侵蚀,C正确;青岛沿海地区几乎不受冰川影响,B错误;此处为沿海地区,海蚀柱形成与流水、风力关系不大,AD错误。故选C。

15. 北京时间2023年4月16日,我国风云三号G星成功发射。作为全球降水测量卫星之一,风云三号G星在离地球407公里太空中,可对台风、暴雨等灾害性降水进行高精度观测。图为风云三号G星。风云三号G星观测的现象主要发生在( )

A. 对流层 B. 平流层 C. 高层大气 D. 臭氧层

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料可知,风云三号G星观测可对台风、暴雨等灾害性降水进行高精度观测,结合所学知识可知,对流层具有丰富的成云致雨的物质——水汽和固体杂质,且对流运动显著,容易成云致雨,天气现象复杂多变,是产生台风、暴雨等灾害性降水的层次,A符合题意;平流层大气中水汽和杂质含量很少,且以水平运动为主,无云雨现象,臭氧层也位于平流层中,不是产生台风、暴雨等灾害性降水的层次,排除BD;高层大气空气密度小,无明显的天气现象发生,不是产生台风、暴雨等灾害性降水的层次,排除C。故选A。

视纪录片《从许村到青田》介绍了我国乡村振兴“模范广东顺德青田村。这里仍旧保留着清代古建筑群,有着130户人家,房屋整齐排列,形成九条巷道,均为麻石铺路,北高南低直达村前荷花塘,寓意“九龙戏珠”。如图左为顺德青田村景观图、如图右为等压面示意图,据此完成下面小题。

16. 白天,荷花塘表面气压高低对应图中的( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

17. 图中形成了大气热力环流,其运动方向是( )

A. 甲→丁 B. 甲→乙 C. 丙→乙 D. 丁→丙

【答案】16. A 17. B

【解析】

【16题详解】

根据等压线的判断相关知识点,可得甲地等压面上凸,故甲处为高压,乙处为低压;水的比热容比较大,白天荷花塘温度低,形成高压,故对应图中的甲,A正确,BCD错。故选择A。

【17题详解】

图中甲地等压面上凸,故甲处为高压,乙处为低压;高空与近地面气压相反,故丙处为高压,丁处为低压;同一水平面气流的运动方向为高压向低压,故热力环流中甲→乙,丙→丁,B正确,D错;垂直方向上高压气流下沉,低压气流上升,即丁→甲、乙→丙,AC错。故选择B。

【点睛】热力环流是大气运动最简单的形式,由于地面的冷热不均而形成的空气环流。其形成过程为:受热地区大气膨胀上升,近地面形成低气压,而高空形成高气压;受冷地区相反,从而在近地面和高空的水平面上形成了气压差,促使大气的水平运动,形成高低空的热力环流。

苏州市草桥中学利用海绵城市原理建造了苏州首个海绵校园。如今的海绵校园,透水砖、透水混凝土、砂垫层、碎石过滤层等多种透水材料替代了传统的水泥地面、塑胶操场等。学校的道路、停车场、人行道都具有吸水功能。雨水一旦落到地面,在短时间内就能迅速被地面吸收,然后经过层层渗透,通过盲管引流进蓄水池。据此完成下面小题。

18. 苏州市草桥中学收集雨水汇入长江最终入海,参与水循环类型是( )

A. 海上内循环 B. 海江间循环 C. 陆地内循环 D. 海陆间循环

19. 海绵校园中“盲管”主要影响的水循环环节是( )

A. 地下径流 B. 水汽输送 C. 降水 D. 地表径流

20. 建设“海绵校园”可以( )

①缓解内涝现象②改善地下水水质③提高江河水位④加剧热岛效应

A. ③④ B. ①④ C. ②③ D. ①②

【答案】18. D 19. A 20. D

【解析】

【18题详解】

长江最终入海,说明长江是外流河,故参与的是海陆间循环,而A、C都属于内循环,B说法错误,故选D。

【19题详解】

由材料可知,盲管的主要作用是将下渗后的水引流进蓄水池,主要影响的水循环环节是地下径流,选项A正确;BCD错误。所以选A。

【20题详解】

海绵校园可以增加下渗,减少地表径流,缓解校园内涝积水现象,①正确;下渗的水,水质较好,通过盲管引流进蓄水池,可作他用,也能补给和改善地下水,②正确;江河主要靠雨水补给,“海绵校园”可以减缓温度的变化,减轻热岛效应,③④错误。故选D。

【点睛】海绵校园即指整个校园像海绵一样,具有一定的弹性和适应环境变化的能力。通过海绵校园建设,可以有效应对暴雨灾害对师生安全、学校设施的影响,降低面源污染,提升景观环境,使师生教学生活更安心、更省心、更舒心。

二、综合题。(共3题,共40分)

21. 阅读图文材料,完成下列问题。

我国太阳能资源在近40年来,不论是在总辐射量、年日照时数还是在年有效日照天数上都存在着明显的减少,只是在减少幅度上存在着差异。不少学者对变化原因也进行了一定范围内的分析,总结前人研究结果,在太阳能资源变化上,我国东部与西部的主导因素并非一致。东部地区主要是人文原因,西部地区主要是自然原因。下图为我国多年平均太阳辐射总量(单位:亿焦耳/平方米)图。

(1)描述我国年太阳辐射总量的空间分布规律。

(2)乙地比甲地年太阳辐射量丰富,从乙地的角度分析原因。

(3)根据材料和所学知识分别分析我国东部地区和西部地区近几十年来太阳辐射量减少原因。

【答案】(1)总量分布不均;西北多,东南少(沿海少,内陆多)。

(2)乙地(青藏高原)海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用小;乙地晴天多,日照时间长;乙地大气中尘埃含量少,透明度高,到达地面的太阳辐射量多。

(3)我国东部地区经济较为发达,人类活动相对更加剧烈,对环境的影响更大,大气污染更加严重,轻雾、霾的出现和增加导致太阳辐射量减少;我国西部地区近几十年来降水增加,云雨天气增多,导致太阳辐射量呈减少的趋势。

【解析】

【分析】本题以我国多年平均年太阳辐射总量分布图为材料背景,主要考查太阳辐射总量分布规律,影响太阳辐射的因素等相关知识,考查了学生灵活运用区域基础知识,获取地理信息、分析并解决问题的能力以及综合思维素养。

【小问1详解】

根据材料中的图可看出,我国年太阳辐射总量空间分布不均。从空间方位上看,西北地区的年太阳辐射总量在60~80亿焦耳/平方米左右,东南地区年太阳辐射总量在40~50亿焦耳/平方米左右,所以大致是西北多,东南少(沿海少,内陆多)。

【小问2详解】

乙地为我国青藏高原,年太阳辐射总量大于70亿焦耳/平方米,太阳辐射十分丰富。青藏高原平均海拔4000米以上,空气比较稀薄,水汽含量少,云量较少,对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强;青藏高原空气比较洁净,尘埃少,透明度高,大气对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强;青藏海拔高,且晴天多,日照时间长,所以太阳辐射强。

【小问3详解】

注意材料信息“东部地区主要是人文原因,西部地区主要是自然原因”。我国东部地区经济发达,人类活动排放的废弃物更多,大气污染更为严重,雾霾天气多,导致大气对太阳辐射的削弱作用增强,到达地面的太阳辐射减少。而我国西部地区近几十年来太阳辐射量减少主要受自然原因的影响,太阳辐射主要受纬度、海拔、天气等因素的影响,西部地区纬度、海拔等变化不大,推测可能是受天气因素的影响,西部地区近几十年来降水增多,云雨天气增多,云层更厚,对太阳辐射的削弱作用增强,导致到达地面的太阳辐射减弱。

22. 阅读图文材料,完成下列问题。

地理课外活动小组的同学收集到了如下几幅地貌景观图片,并提出了以下问题,请你帮他们完成。

(1)以流水侵蚀为主形成的地貌是____图。

(2)以风力侵蚀为主形成的地貌是____图,该地貌分布区的气候特征表现为____。

(3)由冰川侵蚀作用形成的地貌是____图,该地貌在我国主要分布在____(填“青藏高原、黄土高原、云贵高原、内蒙古高原”中的一个)。

(4)由流水携带泥沙堆积而成的地貌是____图,该地貌名称叫____。

【答案】22. A 23. ①. C ②. 干旱少雨

24. ①. D ②. 青藏高原

25. ①. B ②. 三角洲

【解析】

【分析】本题以外力作用地貌景观图为背景,涉及外力作用与地貌等相关知识,考查对图表信息的阅读与获取能力,知识的调动和运用能力。

【小问1详解】

A图为峡谷地貌,由流水的强烈侵蚀下切(侵蚀)作用形成,剖面呈“V”形。

【小问2详解】

C图为风蚀蘑菇,是典型的风力侵蚀地貌,主要分布在干旱少雨的干旱、半干旱地区。

【小问3详解】

D为冰川侵蚀地貌,主要分布在高纬和高山地区,在我国主要分布在青藏高原地区。

【小问4详解】

B图为河流入海口处流速降低,所携带泥沙沉积而成的河口冲积三角洲。

23. 阅读图文材料,完成下列问题。

“穿堂风”也叫“过堂风”,是气象学中一种空气流动的现象,是流动于建筑物内部空间的风,我国许多地区民居设计都充分考虑了“穿堂风”。图1为我国西南某山区的传统民居穿堂风示意图,图2为该地近地面等压线分布图,图3为不同地表状况下的天气状况。

(1)图1中“石质地面”在增强穿堂风中的主要作用是( )(单项选择题)。

A. 增加地面的平整度,便于通风 B. 增加房屋前后温差

C. 减少下渗,增加湿度 D. 降低夜晚庭院温度,便于纳凉

(2)图2中甲乙两处风力最大的是____,甲处风向为____风。

(3)图3中昼夜温差最大的是____(单项选择题),从天气角度分析原因____。

(4)如今,低碳生活逐渐潜移默化地改变着人们的生活。低碳生活可以理解为减少二氧化碳的排放,低能量、低消耗、低开支的生活方式。倡导低碳生活,主要是使____(辐射方式)减弱。

【答案】23. B 24. ①. 甲 ②. 西北

25. ①. D ②. D地天气晴朗,白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱,气温高:夜晚,大气对地面的保温作用弱,昼夜温差大。

26. 大气逆辐射

【解析】

【分析】本题以穿堂风形成及其原理为材料设置试题,涉及热力环流原理,风的受力分析等相关内容,考查学生综合分析能力,读图分析能力,区域认知,地理实践力和综合思维素养。

【小问1详解】

结合所学知识,穿堂风是房屋前后温差较大形成水平方向上的空气运动。白天在太阳照射下山林增温较慢,而气温较低,空气在垂直方向上盛行下沉气流,近地面空气不断堆积形成高压;而石质地面,比热容较小,增温快,气温较高,空气受热膨胀上升,近地面形成低压;水平方向上,近地面空气由高压区流向低压区,从房屋中穿过形成穿堂风。因此图1中“石质地面”在增强穿堂风中的主要作用是增加房屋前后温差,B正确,排除ACD。故选B。

【小问2详解】

等压线图中,等压线越密集,风速越大。甲乙两处甲处等压线最密集,风速最大;根据所学知识,等压线图中,风向垂直于等压线且由高压指向低压,位于北半球的地点受到偏右的地转偏向力影响。根据此可得出甲地风向为西北风。

【小问3详解】

石质地面比林地的比热容小,升温、降温都较快,所以石质地面的昼夜温差较大,排除AB;与多云天气相比,晴朗的白天,大气对太阳辐射的削弱作用较弱,气温较高,晴朗的夜晚,大逆辐射较弱,保温作用较弱,气温较低,昼夜温差更大,D正确,排除C。故选D。

【小问4详解】

二氧化碳是温室气体,倡导低碳生活,可以减少二氧化碳的排放,进而减少大气逆辐射的作用。

同课章节目录