语文八年级上沪教版1.1《白杨礼赞》课件

图片预览

文档简介

课件62张PPT。白杨礼赞茅盾1.了解并掌握文章结构及抒情线索。

2. 理解白杨树的象征意义。

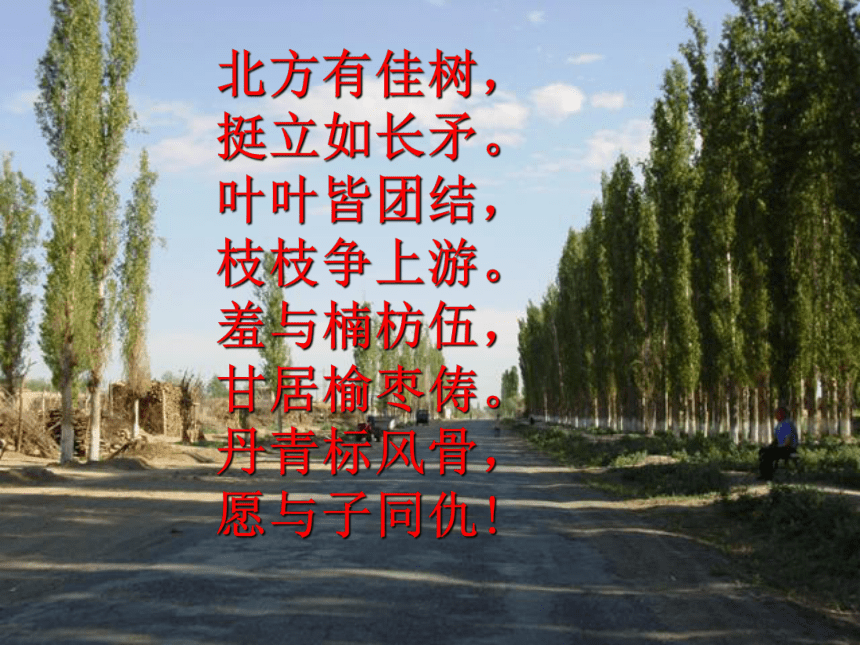

3.学习本文准确、优美、富有感情的语言。教学目标北方有佳树,

挺立如长矛。

叶叶皆团结,

枝枝争上游。

羞与楠枋伍,

甘居榆枣俦。

丹青标风骨,

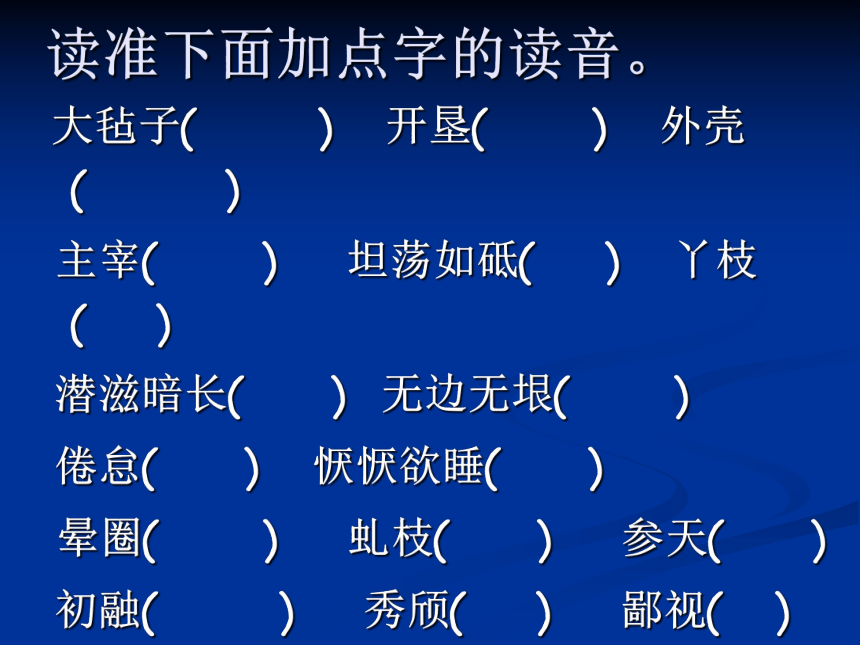

愿与子同仇!读准下面加点字的读音。 大毡子( ) 开垦( ) 外壳( )

主宰( ) 坦荡如砥( ) 丫枝( )

潜滋暗长( ) 无边无垠( )

倦怠( ) 恹恹欲睡( )

晕圈( ) 虬枝( ) 参天( )

初融( ) 秀颀( ) 鄙视( )

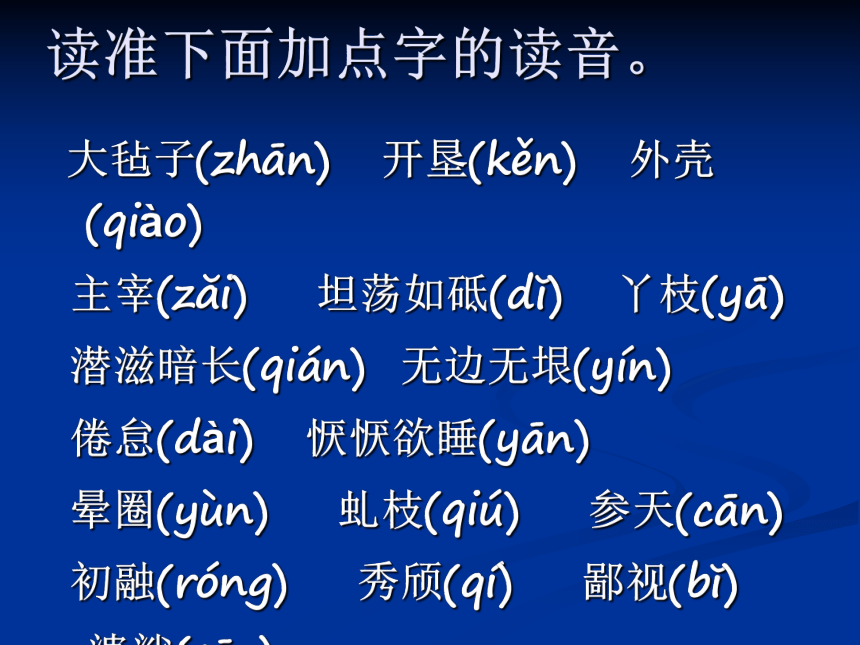

婆娑( ) 读准下面加点字的读音。 大毡子(zhān) 开垦(kěn) 外壳(qiào)

主宰(z?i) 坦荡如砥(d?) 丫枝(yā)

潜滋暗长(qián) 无边无垠(yín)

倦怠(dài) 恹恹欲睡(yān)

晕圈(yùn) 虬枝(qiú) 参天(cān)

初融(róng) 秀颀(qí) 鄙视(b?)

婆娑(sūo) 茅盾(1896-1981),原名沈德鸿,字雁冰。

1921年他与郑振铎、叶圣陶等组织中国现代文学史上的第一个文学社团“文学研究会”。

他是中华人民共和国首任文化部长。

在他逝世后遵其遗嘱将其捐献的25万元设立了中国长篇小说创作奖。代表作有:《蚀》三部曲:《幻灭》、《动摇》、《追求》

农村三部曲:《春蚕》、《秋收》、《残冬》

长篇小说《子夜》

短篇小说《林家铺子》

散文《白杨礼赞》、《风景谈》时代背景1938年底,茅盾应朋友之邀赴新疆学院任教。

12月20日从香港出发,途经兰州,住了一些时候,第二年3月经哈密到迪化(今乌鲁木齐)。

1940年4月离开迪化,经兰州去西安,5月中旬在西安遇见朱总司令。接受朱总司令的邀请,全家同去革命圣地延安。在延安参观、访问,到鲁迅艺术学院等处讲学将近5个月。

同年10月,茅盾夫妇和董必武同志一起乘八路军军车从延安到达重庆。思考题:1、白杨树有哪些特点?将重点语句画在书上。明确:集中写白杨树特点的文字在第五段。

从白杨树的外形、色彩、性格三个方面写。

在原文中划出关键语句。归纳:外形:“笔直”的干;“绝无旁枝”“丫枝一律向上”“绝不旁逸斜出”的枝;“片片向上,几乎没有斜生”的叶;

色彩:“银色”“淡青色”;

风格:“倔强”“直”“不折不挠”“力争上游”。

最关键、最重要的词是“力争上游、倔强挺立”,它表现了白杨树不仅外形美,内在的精神更美。2. 提问:白杨树与北方农民有哪些相似之处?全班集体讨论。找出原文回答。

明确:

“它在西北极普通,不被人重视,就跟北方的农民相似;它有极强的生命力,磨折不了,压迫不倒,也跟北方的农民相似。”3. 提问:作者为什么要赞美白杨树?明确:

“它没有婆娑的姿态,没有屈曲盘旋的虬枝。……但是它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫。”

“因为它不但象征了北方的农民,尤其象征了我们民族解放斗争所不可缺的朴质、坚强、力求上进的精神。”[说明]先找出白杨树与北方农民的关联,再去理解作者赞美白杨树的原因,就顺理成章了。

这三步是按照:白杨树──白杨树的象征性──赞美白杨树的原因的思路,这也是文章的思路。4、 课文第2、3段写了什么内容?这些内容与写白杨树有什么关系。第二、三段介绍了白杨树生长的环境,衬托出白杨树傲然挺立的形象,而且也点明了地点是西北高原,暗示了陕甘宁边区──中国共产党领导抗战的根据地,为后文揭示白杨树象征意义、表达中心意思做了有力的铺垫。

从写作上来说,文章一开头就赞美白杨树的不平凡,接下去不接着说明理由,而是先写黄土高原。这样一转折,使语气舒缓起来,然后由缓到急,由疏到密,文章显得迭宕曲折有节奏感。布置作业一 熟读课文。

二 赞美白杨树的“不平凡”是本文的抒情线索:生长环境不平凡,外部形态不平凡,内在气质不平凡。结合课文,口头回答下列问题:

1.白杨赖以生存的“景美”是──

2.白杨自身的“形美”是──

3.白杨内在的“神美”是──[参考答案]1.辽阔坦荡、气象雄伟、色彩鲜艳的西北高原,它是白杨树赖以生存的不平凡的典型环境。

2.笔直的干,笔直的枝,干、枝、叶都“一律向上”,“绝无旁枝”,“紧紧靠拢”,“不折不挠,对抗着西北风”。

3.它力求上进,伟岸、正直、朴质、严肃、挺拔、坚强不屈。研究本文抒情的特点。1. 提问:题目“白杨礼赞”改成“白杨赞”,意思是不是一样?为什么?

明确:不一样。“礼赞”是崇敬和赞美的意思,表达了作者对白杨树以及它所象征的对象的热烈赞颂的感情。“赞”的感彩比“礼赞”弱,也不能完全表达作者的思想感情。

[说明]这是从词语的含义理解作者的感情。2.文中很多语句没有用“赞美”的词,但是里面却蕴含着作者赞美的感情。请找出这样的例子。

明确:

“那是力争上游的一种树,笔直的干,笔直的枝。”

“这是虽在北方风雪压迫下却保持着倔强挺立的一种树。”

“但是它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫。”

[说明]还可以找出例子。通过这样的练习,引导学生注意从文章的字里行间去体会作者的思想感情。3.研究下面的问题:赞美白杨树的“不平凡”是本文的抒情线索。

画出直接抒发赞美感情的独立成段的4句话,

比较这4句话表达上的变化;结合上下文内容,说说它们各自的作用。明确:第1句:“白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!”

第2句:“那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。”

第3句:“这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树。”

第4句:“让那些看不起民众、贱视民众、顽固倒退的人们去赞美那贵族化的楠木(那也是直挺秀颀的),去鄙视这极常见、极易生长的白杨树吧,我要高声赞美白杨树!”参考答案第1句在文章开头,起到了开门见山,提领全文主旨的作用。

第2句是在描绘了黄土高原的景色,勾勒白杨树的远景之后出现的,这句与第1句稍有不同,强调“不平凡”的同时,提出了“极普通”这一点,而且指出所赞美的白杨树是在“西北”。在细致、具体地描绘了白杨树的近景之后,出现了第3句,与第2句又略有不同:第2句指的是“远景”,所以用“那”,这里是指“近景”,所以用“这”。在句式上也有变化。第3句用肯定句表示赞美,这一句的后面是否定句式。

第4句是在文末出现的。在批判了那些“看不起民众,贱视民众,顽固倒退的人们”之后,作者以同白杨树在一起,赞美白杨树为骄傲,为光荣,感情激昂慷慨,声调也自然是“高声”的了。这一句将感情推向高潮,与开头紧紧呼应。这独立成段的四个抒情的句子,将全文内容串联起来,体现出作者思想感情的脉络。

从修辞角度看,这四句是运用了“反复”的修辞手法,使作者的思想感情得到了强调与深化。二 朗读课文,体会其中的思想感情。三、本文运用象征、烘托、对比等方法,多方面把文章写得深厚丰富。白杨树象征什么?

描写高原的景色有什么作用?

写楠木的目的何在?[参考答案]1.白杨树象征了北方的农民,尤其象征了民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强、力求上进的精神。

2.描写高原景色,作用有二:①交代白杨树生长的典型环境,渲染一种不平凡的环境气氛;②暗示陕甘宁边区抗日根据地,为后文揭示白杨树的象征意义,表达主题思想作铺垫。

3.写楠木的目的,为了以树比树(白杨比楠木),以人比人(以北方农民比贱视民众、顽固倒退的人们,)以达到艺术效果的一致、谐调和完整。(2)提问:“那也是直挺秀颀的”意思是什么? 归纳:这句话形褒实贬,意思是楠木虽也有高高挺立的风姿,却自居高贵,缺乏内在的美,一语双关,指树实指人——“贱视民众”(国民党反动派)的人。 (3)提问:把白杨树和楠木进行对比用意如何? ①表达了作者对贱视民众的顽固倒退的国民党反动派的愤慨、鄙弃之情。

②深化了散文的主题

③以高昂的斗争精神赞美白杨树,形成首尾呼应,结束全文。 “普通”的常常是“平凡”的。然而作者几次强调“普通的白杨树”却是“不平凡”的。仔细揣摩

“普通”的含义:_____________

“不平凡”的含义:______________

两者是怎样统一的?[参考答案]伟大和平凡常常是事物的两个不同方面。伟大寓于平凡之中。 但平凡又常常包含着伟大。

以白杨树是一种“极常见”和“极易生长”的树来说,它当然极平常,“极普通”,但以它的外形美,尤其是它的内在美来说,它又是不平凡的。两者就是这样统一的。思考并回答下列问题。 (1)动手画出文中排比句,反问句。看一看句法有何变化。

归纳:

句法变化是①只觉得……②不想到……③竟一点也不联想到……④又不更远一点想到……

句法同中有异,点破象征意义。 这四句排比句和反问句连用,意思怎样加强? ①让人由树联想到什么

②让人由白杨树的朴质、严肃、坚强,联想到有相同特点的北方农民。

③由白杨树的坚强不屈联想到傲然挺立、守卫家乡的抗日军民。

④由白杨树枝枝叶叶紧靠团结,力争上游的精神,联想到用血写出新中国历史的精神和意志。

四个反问旬由外向内,层层深入。 (3)提问:第7自然段用拟人和对比给白杨树以高度的评价,这是先抑后扬的写法。具体说说怎么抑又怎么扬?’. 两个“没有……”和“算不得好女子”似乎要否定白杨树的美,这是欲扬先抑。“但是……伟丈夫”笔锋一转,则是变抑为扬。否定的是“好女子”肯定了“伟丈夫”,两词一对比更突出了白杨树与众树的不同。先抑后扬。赞美由树到人。 课文语言运用的特点是什么?举例说说。 归纳:特点是语言凝练优美,富于变化。尤其是谴词用字更注意形象贴切。如用“无边无垠”写高原的“大”;用“坦荡如砥”写高原的“平”;用“黄绿错综”写高原的“色”;用“伟岸”“挺拔”“参天耸立”写白杨树的高大等等。 描写手法的运用:散文的开头从赞美白杨树不平凡起笔,没有说理由,这是这篇课文的主线。

写高原景色,一波三折,先是有壮美的感觉,同时又产生倦怠、单调,这一扬一抑之后才让白杨树出场。

从白杨树生长环境、广袤的大自然又收缩到特定环境的一点,这是由面到点。

从远视哨兵似的白杨树,到近视干、枝、叶、皮的细致描写,这叫由远及近的描写。 9、本文结构上的特点:本文形散神不散的特点表现得十分突出。“神”是作者“礼赞”白杨的根本;“形”是作者工笔细描的白杨树外貌,是作者笔下的白杨树赖以生存的“景”——黄土高原。这篇散文能够广为传诵,与它的“神不散”有很大关系。

结构上有疏有密,有散有拢,线索清晰,层次井然,作者淋漓尽致的抒情,一切都让白杨树的神韵风采活现于我们的面前。真是一篇难得的好范文。 . 一、把作者要说而不愿直说的内容“托义于物”,以增强文章的表现力。

二、帮助作者把想说而不能说的话,巧妙地传达给读者。象征的作用布置作业一 背诵第七段。

二 完成阅读练习册。造句练习:用“无边无垠”做口头造句。其要求是:请学生从不同角度、不同方面运用“无边无垠”造句,把该词语用于可能想到的各种事物,而且造句的内容不得重复。(1)我渴望见到黄土高原上那无边无垠的麦浪。

(2)见到那无边无垠的大海,令人精神为之一振。

(3)在无边无垠的大草原上,汽车可以随意驰骋,不用担心超速违章,也没有红绿灯。

(4)看那蔚蓝的无边无垠的天空,有几朵白云在飘荡,它载着我的理想,载着我的希望。

(5)在无边无垠的大沙漠上,有一队骆驼在行进。

(6)知识的海洋无边无垠,我们应该勇于探索,勇于追求。(7)陈景润在无边无垠的数学海洋里遨游。

(8)红军在无边无垠的草地上艰难地行进。

(9)无边无垠的宇宙,等待着我们去揭开它的全部奥秘。

(10)他坐在飞机上俯视无边无垠的大地,脸上露出了甜美的微笑。

(11)一个分子虽然极其微小,但对于原子核来说,却是个无边无垠的世界。

(12)我们的祖先曾经生活在无边无垠的原始大森林里。(13)1976年4月5日,无边无垠的白色花圈的海洋,涌向了天安广场,花圈下面,是一张张严肃的面孔。

(14)一个人的想像是无边无垠的,在某种意义上,它比勤奋更为重要。

(15)在那暗无天日的旧社会,受尽煎熬的穷苦人感到,人生漫漫,无边无垠,哪里是边际?哪里是尽头?

(16)中国人民能够推翻一个旧世界,也能够创建一个新世界,它的力量可以冲破云天,通达地墁,无边无垠。

(17)贪婪的欲望就像一座无边无垠的地狱,你一旦陷进去,就会把你毁灭。

(18)张海迪的身体残废了,也许你会说她陷入了无边无垠的痛苦的深渊,然而她的意志并没有垮,她在为人民、为社会作出贡献的同时,也跨进了无边无垠的欢乐的海洋。什么是象征手法?它和比喻手法有什么区别?

思考下列形象可以象征什么?春天的桃花雪中梅花黄山松竹幽谷兰花再见

2. 理解白杨树的象征意义。

3.学习本文准确、优美、富有感情的语言。教学目标北方有佳树,

挺立如长矛。

叶叶皆团结,

枝枝争上游。

羞与楠枋伍,

甘居榆枣俦。

丹青标风骨,

愿与子同仇!读准下面加点字的读音。 大毡子( ) 开垦( ) 外壳( )

主宰( ) 坦荡如砥( ) 丫枝( )

潜滋暗长( ) 无边无垠( )

倦怠( ) 恹恹欲睡( )

晕圈( ) 虬枝( ) 参天( )

初融( ) 秀颀( ) 鄙视( )

婆娑( ) 读准下面加点字的读音。 大毡子(zhān) 开垦(kěn) 外壳(qiào)

主宰(z?i) 坦荡如砥(d?) 丫枝(yā)

潜滋暗长(qián) 无边无垠(yín)

倦怠(dài) 恹恹欲睡(yān)

晕圈(yùn) 虬枝(qiú) 参天(cān)

初融(róng) 秀颀(qí) 鄙视(b?)

婆娑(sūo) 茅盾(1896-1981),原名沈德鸿,字雁冰。

1921年他与郑振铎、叶圣陶等组织中国现代文学史上的第一个文学社团“文学研究会”。

他是中华人民共和国首任文化部长。

在他逝世后遵其遗嘱将其捐献的25万元设立了中国长篇小说创作奖。代表作有:《蚀》三部曲:《幻灭》、《动摇》、《追求》

农村三部曲:《春蚕》、《秋收》、《残冬》

长篇小说《子夜》

短篇小说《林家铺子》

散文《白杨礼赞》、《风景谈》时代背景1938年底,茅盾应朋友之邀赴新疆学院任教。

12月20日从香港出发,途经兰州,住了一些时候,第二年3月经哈密到迪化(今乌鲁木齐)。

1940年4月离开迪化,经兰州去西安,5月中旬在西安遇见朱总司令。接受朱总司令的邀请,全家同去革命圣地延安。在延安参观、访问,到鲁迅艺术学院等处讲学将近5个月。

同年10月,茅盾夫妇和董必武同志一起乘八路军军车从延安到达重庆。思考题:1、白杨树有哪些特点?将重点语句画在书上。明确:集中写白杨树特点的文字在第五段。

从白杨树的外形、色彩、性格三个方面写。

在原文中划出关键语句。归纳:外形:“笔直”的干;“绝无旁枝”“丫枝一律向上”“绝不旁逸斜出”的枝;“片片向上,几乎没有斜生”的叶;

色彩:“银色”“淡青色”;

风格:“倔强”“直”“不折不挠”“力争上游”。

最关键、最重要的词是“力争上游、倔强挺立”,它表现了白杨树不仅外形美,内在的精神更美。2. 提问:白杨树与北方农民有哪些相似之处?全班集体讨论。找出原文回答。

明确:

“它在西北极普通,不被人重视,就跟北方的农民相似;它有极强的生命力,磨折不了,压迫不倒,也跟北方的农民相似。”3. 提问:作者为什么要赞美白杨树?明确:

“它没有婆娑的姿态,没有屈曲盘旋的虬枝。……但是它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫。”

“因为它不但象征了北方的农民,尤其象征了我们民族解放斗争所不可缺的朴质、坚强、力求上进的精神。”[说明]先找出白杨树与北方农民的关联,再去理解作者赞美白杨树的原因,就顺理成章了。

这三步是按照:白杨树──白杨树的象征性──赞美白杨树的原因的思路,这也是文章的思路。4、 课文第2、3段写了什么内容?这些内容与写白杨树有什么关系。第二、三段介绍了白杨树生长的环境,衬托出白杨树傲然挺立的形象,而且也点明了地点是西北高原,暗示了陕甘宁边区──中国共产党领导抗战的根据地,为后文揭示白杨树象征意义、表达中心意思做了有力的铺垫。

从写作上来说,文章一开头就赞美白杨树的不平凡,接下去不接着说明理由,而是先写黄土高原。这样一转折,使语气舒缓起来,然后由缓到急,由疏到密,文章显得迭宕曲折有节奏感。布置作业一 熟读课文。

二 赞美白杨树的“不平凡”是本文的抒情线索:生长环境不平凡,外部形态不平凡,内在气质不平凡。结合课文,口头回答下列问题:

1.白杨赖以生存的“景美”是──

2.白杨自身的“形美”是──

3.白杨内在的“神美”是──[参考答案]1.辽阔坦荡、气象雄伟、色彩鲜艳的西北高原,它是白杨树赖以生存的不平凡的典型环境。

2.笔直的干,笔直的枝,干、枝、叶都“一律向上”,“绝无旁枝”,“紧紧靠拢”,“不折不挠,对抗着西北风”。

3.它力求上进,伟岸、正直、朴质、严肃、挺拔、坚强不屈。研究本文抒情的特点。1. 提问:题目“白杨礼赞”改成“白杨赞”,意思是不是一样?为什么?

明确:不一样。“礼赞”是崇敬和赞美的意思,表达了作者对白杨树以及它所象征的对象的热烈赞颂的感情。“赞”的感彩比“礼赞”弱,也不能完全表达作者的思想感情。

[说明]这是从词语的含义理解作者的感情。2.文中很多语句没有用“赞美”的词,但是里面却蕴含着作者赞美的感情。请找出这样的例子。

明确:

“那是力争上游的一种树,笔直的干,笔直的枝。”

“这是虽在北方风雪压迫下却保持着倔强挺立的一种树。”

“但是它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫。”

[说明]还可以找出例子。通过这样的练习,引导学生注意从文章的字里行间去体会作者的思想感情。3.研究下面的问题:赞美白杨树的“不平凡”是本文的抒情线索。

画出直接抒发赞美感情的独立成段的4句话,

比较这4句话表达上的变化;结合上下文内容,说说它们各自的作用。明确:第1句:“白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!”

第2句:“那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。”

第3句:“这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树。”

第4句:“让那些看不起民众、贱视民众、顽固倒退的人们去赞美那贵族化的楠木(那也是直挺秀颀的),去鄙视这极常见、极易生长的白杨树吧,我要高声赞美白杨树!”参考答案第1句在文章开头,起到了开门见山,提领全文主旨的作用。

第2句是在描绘了黄土高原的景色,勾勒白杨树的远景之后出现的,这句与第1句稍有不同,强调“不平凡”的同时,提出了“极普通”这一点,而且指出所赞美的白杨树是在“西北”。在细致、具体地描绘了白杨树的近景之后,出现了第3句,与第2句又略有不同:第2句指的是“远景”,所以用“那”,这里是指“近景”,所以用“这”。在句式上也有变化。第3句用肯定句表示赞美,这一句的后面是否定句式。

第4句是在文末出现的。在批判了那些“看不起民众,贱视民众,顽固倒退的人们”之后,作者以同白杨树在一起,赞美白杨树为骄傲,为光荣,感情激昂慷慨,声调也自然是“高声”的了。这一句将感情推向高潮,与开头紧紧呼应。这独立成段的四个抒情的句子,将全文内容串联起来,体现出作者思想感情的脉络。

从修辞角度看,这四句是运用了“反复”的修辞手法,使作者的思想感情得到了强调与深化。二 朗读课文,体会其中的思想感情。三、本文运用象征、烘托、对比等方法,多方面把文章写得深厚丰富。白杨树象征什么?

描写高原的景色有什么作用?

写楠木的目的何在?[参考答案]1.白杨树象征了北方的农民,尤其象征了民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强、力求上进的精神。

2.描写高原景色,作用有二:①交代白杨树生长的典型环境,渲染一种不平凡的环境气氛;②暗示陕甘宁边区抗日根据地,为后文揭示白杨树的象征意义,表达主题思想作铺垫。

3.写楠木的目的,为了以树比树(白杨比楠木),以人比人(以北方农民比贱视民众、顽固倒退的人们,)以达到艺术效果的一致、谐调和完整。(2)提问:“那也是直挺秀颀的”意思是什么? 归纳:这句话形褒实贬,意思是楠木虽也有高高挺立的风姿,却自居高贵,缺乏内在的美,一语双关,指树实指人——“贱视民众”(国民党反动派)的人。 (3)提问:把白杨树和楠木进行对比用意如何? ①表达了作者对贱视民众的顽固倒退的国民党反动派的愤慨、鄙弃之情。

②深化了散文的主题

③以高昂的斗争精神赞美白杨树,形成首尾呼应,结束全文。 “普通”的常常是“平凡”的。然而作者几次强调“普通的白杨树”却是“不平凡”的。仔细揣摩

“普通”的含义:_____________

“不平凡”的含义:______________

两者是怎样统一的?[参考答案]伟大和平凡常常是事物的两个不同方面。伟大寓于平凡之中。 但平凡又常常包含着伟大。

以白杨树是一种“极常见”和“极易生长”的树来说,它当然极平常,“极普通”,但以它的外形美,尤其是它的内在美来说,它又是不平凡的。两者就是这样统一的。思考并回答下列问题。 (1)动手画出文中排比句,反问句。看一看句法有何变化。

归纳:

句法变化是①只觉得……②不想到……③竟一点也不联想到……④又不更远一点想到……

句法同中有异,点破象征意义。 这四句排比句和反问句连用,意思怎样加强? ①让人由树联想到什么

②让人由白杨树的朴质、严肃、坚强,联想到有相同特点的北方农民。

③由白杨树的坚强不屈联想到傲然挺立、守卫家乡的抗日军民。

④由白杨树枝枝叶叶紧靠团结,力争上游的精神,联想到用血写出新中国历史的精神和意志。

四个反问旬由外向内,层层深入。 (3)提问:第7自然段用拟人和对比给白杨树以高度的评价,这是先抑后扬的写法。具体说说怎么抑又怎么扬?’. 两个“没有……”和“算不得好女子”似乎要否定白杨树的美,这是欲扬先抑。“但是……伟丈夫”笔锋一转,则是变抑为扬。否定的是“好女子”肯定了“伟丈夫”,两词一对比更突出了白杨树与众树的不同。先抑后扬。赞美由树到人。 课文语言运用的特点是什么?举例说说。 归纳:特点是语言凝练优美,富于变化。尤其是谴词用字更注意形象贴切。如用“无边无垠”写高原的“大”;用“坦荡如砥”写高原的“平”;用“黄绿错综”写高原的“色”;用“伟岸”“挺拔”“参天耸立”写白杨树的高大等等。 描写手法的运用:散文的开头从赞美白杨树不平凡起笔,没有说理由,这是这篇课文的主线。

写高原景色,一波三折,先是有壮美的感觉,同时又产生倦怠、单调,这一扬一抑之后才让白杨树出场。

从白杨树生长环境、广袤的大自然又收缩到特定环境的一点,这是由面到点。

从远视哨兵似的白杨树,到近视干、枝、叶、皮的细致描写,这叫由远及近的描写。 9、本文结构上的特点:本文形散神不散的特点表现得十分突出。“神”是作者“礼赞”白杨的根本;“形”是作者工笔细描的白杨树外貌,是作者笔下的白杨树赖以生存的“景”——黄土高原。这篇散文能够广为传诵,与它的“神不散”有很大关系。

结构上有疏有密,有散有拢,线索清晰,层次井然,作者淋漓尽致的抒情,一切都让白杨树的神韵风采活现于我们的面前。真是一篇难得的好范文。 . 一、把作者要说而不愿直说的内容“托义于物”,以增强文章的表现力。

二、帮助作者把想说而不能说的话,巧妙地传达给读者。象征的作用布置作业一 背诵第七段。

二 完成阅读练习册。造句练习:用“无边无垠”做口头造句。其要求是:请学生从不同角度、不同方面运用“无边无垠”造句,把该词语用于可能想到的各种事物,而且造句的内容不得重复。(1)我渴望见到黄土高原上那无边无垠的麦浪。

(2)见到那无边无垠的大海,令人精神为之一振。

(3)在无边无垠的大草原上,汽车可以随意驰骋,不用担心超速违章,也没有红绿灯。

(4)看那蔚蓝的无边无垠的天空,有几朵白云在飘荡,它载着我的理想,载着我的希望。

(5)在无边无垠的大沙漠上,有一队骆驼在行进。

(6)知识的海洋无边无垠,我们应该勇于探索,勇于追求。(7)陈景润在无边无垠的数学海洋里遨游。

(8)红军在无边无垠的草地上艰难地行进。

(9)无边无垠的宇宙,等待着我们去揭开它的全部奥秘。

(10)他坐在飞机上俯视无边无垠的大地,脸上露出了甜美的微笑。

(11)一个分子虽然极其微小,但对于原子核来说,却是个无边无垠的世界。

(12)我们的祖先曾经生活在无边无垠的原始大森林里。(13)1976年4月5日,无边无垠的白色花圈的海洋,涌向了天安广场,花圈下面,是一张张严肃的面孔。

(14)一个人的想像是无边无垠的,在某种意义上,它比勤奋更为重要。

(15)在那暗无天日的旧社会,受尽煎熬的穷苦人感到,人生漫漫,无边无垠,哪里是边际?哪里是尽头?

(16)中国人民能够推翻一个旧世界,也能够创建一个新世界,它的力量可以冲破云天,通达地墁,无边无垠。

(17)贪婪的欲望就像一座无边无垠的地狱,你一旦陷进去,就会把你毁灭。

(18)张海迪的身体残废了,也许你会说她陷入了无边无垠的痛苦的深渊,然而她的意志并没有垮,她在为人民、为社会作出贡献的同时,也跨进了无边无垠的欢乐的海洋。什么是象征手法?它和比喻手法有什么区别?

思考下列形象可以象征什么?春天的桃花雪中梅花黄山松竹幽谷兰花再见

同课章节目录

- 第一单元

- 一 白杨礼赞

- 二 啊,圆明园

- 祖国,你早

- 根

- 别董大二首(其一)

- 第二单元

- 三 奇特的激光

- 四 红高粱

- 一束激情的信札

- 生物的“睡眠“

- 咏柳

- 第三单元

- 五 核舟记

- 六 苏州园林

- 美丽的苏州园林

- 晋祠

- 游园不值

- 第四单元

- 七、“挑战者“号追思

- 八、发问的精神

- 要经得起失败的考验

- “弄斧必到班门“

- 知之,不若行之

- 论诗

- 第五单元

- 九 詹天佑与京张铁路

- 十 藤野先生

- 旋律之魂

- ——记作曲家施光南

- 那一片绿绿的爬山虎

- 怀念叶圣陶先生

- 出塞

- 十一月四日风雨大作

- 第六单元

- 十一 木兰诗

- 十二 最后一课

- 冯婉贞

- 陶四指

- 自题小像

- 诗二首(选一)

- 第七单元

- 十三 桃花源记

- 十四 醉翁亭记

- 爱莲说

- 陋室铭

- 卜算子· 咏梅

- 小松