八年级语文下册第三单元名著导读《经典常谈》选择性阅读 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级语文下册第三单元名著导读《经典常谈》选择性阅读 课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 592.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-09 18:32:56 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

新课导入

什么是经典作品?

经典作品是那些你经常听人家说“我正在重读……”而不是“我正在读……”的书;

经典作品是那些你每次重读都好像初读那样能带来新发现的书;

经典作品是那些即使我们初读也好像是在重温我们以前读过的东西的书。

《经典常谈》

统编版·语文·八年级下册

名著导读

《经典常谈》 选择性阅读

1.了解作者、作品写作背景及主要内容。

(重点、难点)

2.掌握“选择性阅读”的读书方法。(素养)

学习目标

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦。江苏扬州人,原籍浙江绍兴。中国散文家、诗人、古典文学研究家。1923年发表长诗《毁灭》,后又从事散文写作。先后执教于江苏、浙江的几所著名中学,任清华大学、昆明西南联合大学等校教授,并致力学术研究。早期诗作表现对黑暗现实的忧愤和对光明、对美的憧憬;散文风格朴素缜密,清隽沉郁,以语言洗练、文笔秀丽著称。著有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》《你我》等,文艺论著《诗言志辨》《论雅俗共赏》等。有《朱自清全集》行世。

作者简介

知识备查

《经典常谈》写于1942年,是朱自清为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。全书共13篇,介绍了《说文解字》《周易》《尚书》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况,以此展示我国古代思想文化的基本面貌。全书对经典的梳理与讲解,不仅知识上简洁精辟,文字上更是白话文通俗流畅的典范,是读者概览中国古典文学的不二之选。

内容简介

整体感知

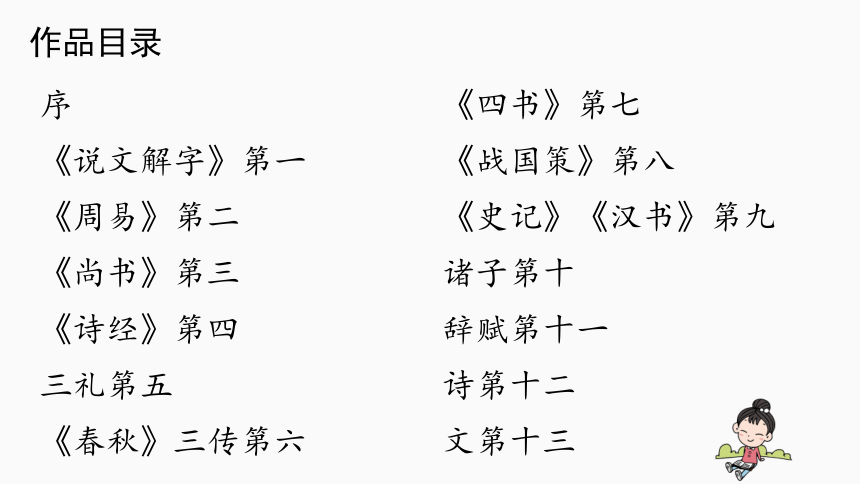

序

《说文解字》第一

《周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

三礼第五

《春秋》三传第六

《四书》第七

《战国策》第八

《史记》《汉书》第九

诸子第十

辞赋第十一

诗第十二

文第十三

作品目录

选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式,它往往和阅读者的兴趣、目的密不可分。

一、以兴趣为切入点

读整本书,特别是读大部头或内容涉及面较广的作品时,不见得所有的内容都能引起你的兴趣,这时不妨首先选择自己最感兴趣的部分作为切入点。例如,读《经典常谈》,如果对古代文学感兴趣,可以

阅读指导

先读《诗第十二》《文第十三》两篇;如果对历史感兴趣,则可以从《〈战国策〉第八》《〈史记〉〈汉书〉第九》读起。当然,在重点阅读自己感兴趣的部分的同时,也可以注意寻找新的兴趣点,由此扩展到其他部分,进而阅读整本书。比如在读《文第十三》的过程中,对战国时期的说客产生了兴趣,那就不妨回过头去读对这个群体有着更详细介绍的《〈战

国策〉第八》。

二、目的选择

有时,我们是带着某个具体目的去阅读的,如与课内学习沟通衔接,或解决学习过程中遇到的某个问题,或为正在开展的研究打开思路、寻找资料,等等。这种情况下,可以直接根据目的选择书中你最需要的内容来阅读。比如学过《〈诗经〉二首》之后,你希望拓展了解关于《诗经》的更多知识,就可以去读《经典常谈》中的《〈诗经〉第四》。

三、浏览目录

为了更好地进行选择性阅读,需要首先对全书的内容和结构有所了解,最简便的方式就是浏览目录。比如《经典常谈》,从目录就知道,全书十三篇,每篇谈一种或一类经典,这样就可以根据兴趣或目的加以选择。

专题一:和朱自清一起“谈”经典

这本书介绍了许多传统文化经典。选择你感兴趣的一种。比如《论语》或李白、杜甫的诗,先精读《经典常谈》中的内容,再选读相关经典中你比较熟悉的部分,看看朱自清所“谈”的对你更好地理解经典有哪些帮助,并向同学们谈谈你对经典的新认识。

专题探究

探究示例

示例:朱自清在《〈诗经〉第四》中,介绍了诗歌的源头——歌谣,使我对《诗经》重章复沓的特点有了更直观的理解。诗歌起源于歌谣,而歌谣的节奏最主要靠的是重叠(复沓),“本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头”。这便是起源于歌谣的《诗经》具有重章复沓的特点的原因了。

专题二:我向大家介绍经典

朱自清谦称《经典常谈》中“各篇的讨论,尽量采择近人新说”,并没有自己的观点。其实,选择什么样的说法介绍给读者,也能显示出作者的学术眼光与功底。选择《经典常谈》中的一篇深入研读,边读边做好读书笔记,记下重要的事实、主要的观点和自己的心得。根据读书笔记,向全班同学介绍你研读的经典。

介绍《诗第十二》

《诗第十二》篇幅不长,却是一篇清晰明了的古典诗歌演变史,从汉代乐府诗到五言、七言诗的形成,从古体到近体,各家代表、各派诗风等无不备述,但又重点突出,要言不烦。作者在本篇中特别喜用“结论性”话语,将诗歌发展过程中的关键人物、关键要素一一点出,其“推崇式”的用词予人以深刻的印象。例如:

试验这五言体的便多起来;而最高的成就是《文选》所录的《古诗十九首》。

但真正奠定了五言诗的基础的是魏代的阮籍,他是第一个用全力作五言诗的人。

他(谢灵运)也可以说是第一个用全力雕琢字句的人。

探究示例

李白所作,自然而不觉费力,并且暗示着超远的境界;他给这新体诗立下了一个标准。

这些论断简洁明快,掷地有声,于诗歌发展史来说,可谓精到,于读者来讲,能够极容易从这些文字中把握要领,这是学者兼诗人的朱自清的高妙之处。因情深而为诗歌,因审慎而为学术,二者完美交融在一起,才能写出这样一些精准而独到的见解。

除了上面引用的这些,本篇中还有许多让人击节称赏的精辟论断,节录如下:

钟嵘评古诗,“可谓几乎一字千金”;因为所咏的几乎是人人心中所要说的,却不是人人口中、笔下所能说的,而又能够那样平平说出,曲曲说出,所以是好。

(曹植)诗中有了“我”,所以独成大家。

总之,《诗第十二》篇简明扼要,娓娓道来,立论精警,新见迭出,引人入胜,启人深思,对于我们初中生而言,十分适合作为进入《经典常谈》全书乃至传统文化经典的切入点。

专题三:读经典的意义

习近平总书记强调,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。读了《经典常谈》,你对于当代中学生阅读传统文化经典的意义有哪些认识?以《读经典的意义》为题写一篇短文,谈谈你的看法。

探究示例

读经典的意义

正如习近平总书记强调的,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂。作为新时代的中学生,阅读传统文化经典,学习中华民族的优秀传统文化,意义重大。

阅读传统文化经典,有助于增加我们的知识积累。阅

读经典,徜徉在古代文化的海洋之中,我们能更好地汲取养分,丰富自身的文学常识,积累更多的语言素材,从而有助于我们提高表达、写作能力。

阅读传统文化经典,有助于提高我们的文生活中,我们很容易被那些所谓“流行文化”腐蚀思想,从而出现文化素养上的营养不良。经典著作是中华传统文化的

宝贵传承,如《论语》是儒家文化的一种传承,讲求的是仁、义、礼、智、信。阅读这样的经典,可以让我们更好地传承中华民族的优秀文化,在提升文学素养的同时,更好地抵御“流行文化”的思想腐蚀。

阅读传统文化经典,有助于提高我们的品格情操。阅读《论语》《春秋三传》等经典著作,不仅能传承中华民族至善的美德,还能潜移默化地影响我们的思

想和行为,比如在学校尊重老师、礼让同学,在家里恭敬长辈、孝顺明理。

阅读传统文化经典,有助于培养我们的爱国精神。通过阅读传统文化经典,了解中华民族悠久的历史和灿烂的文化传统,知道我们从何而来,为何如此,有助于增强我们的文化认同感和民族自豪感,激发我们的爱国热情。

艺术特色

1.在风格上,这是一部用散文手法谈学术的佳作。

理论书、学术书一般不大讲究文字的艺术性,有的甚至晦涩难懂。本书文字讲究,体现了简练平实、自然流畅的散文风格。其散文手法,除了平易亲切的叙述笔调,生动活泼的“儿化词”的运用外,特别在意每一篇开头的经营,让每一篇都有一个引人入胜的“凤头”:或从传说入手,或从风俗入手,或从时代背景说起,或从人物故事说起。这种由事入理的写法,极大地增强了学术文章的文学性和可读性。

2.在内容上,本书具有点面结合、点线结合的特色。

全书十三篇,从“小学”开篇,然后依次介绍传统的经、史、子、集。十三篇可分两大板块:前九篇谈“小学”和经史,以经典为主,力求点面结合;后四篇论子部和集部,以文体为中心,又做到点线结合。前九篇的“点面结合”,有多种表现:有的是一部书一门学问,如《说文解字》与文字学;有的是一部书一种生活风俗,如三《礼》

与“生活的艺术”;有的是一部书一段历史,如《战国策》与战国策士;等等。后四篇的“点线结合”,基本上是一种文体一部历史:“诸子”是一部子学史,“辞赋”是一部从《楚辞》到汉赋的辞赋史,“诗”是一部从乐府、古诗到唐宋诗的诗歌史,“文”则几乎是一部从卦爻辞到白话文的散文通史。因此,本书虽非“国学概论”,但读者可以从中获得系统的国学常识。

3.在表述上,全书导入生动,层次清晰,逻辑严密。

《经典常谈》的每一篇,基本上都有一个引人入胜的开场白。如《<周易>第二》:“在人家门头上,在小孩的帽饰上,我们常见到八卦那种东西。八卦是圣物,放在门头上,放在帽饰里,是可以辟邪的。……”这是从当时人们习以为常的习俗或风俗入手的。这些现象或许人们每天都经历着,但不一定清楚它们产生的来源、变化和出现的理论依据,看了作者的介绍,自然能够引起读者去了解一下经典的兴趣。

叙述脉络清楚,如对《尚书》的介绍:作者首先从“《尚书》是中国最古的记言的历史”,说到《尚书》主要内容及其形式,以及《尚书》的成书过程及书名的含义;着重介绍《尚书》流传过程中的种种遭遇,特别是“今文”和“古文”之争;最后又介绍了作者所见的最新的研究成果,指出《今文尚书》也有真伪之分。

板书设计

阅读方法:选择性阅读

选择感兴趣的方面

带具体目的去阅读

阅读启示:开拓视野,丰富思想,收获启迪

阅读推荐

《给青年的十二封信》

朱光潜(1897—1986),中国美学家。别名孟实,安徽桐城人。主要著作有《悲剧心理学》《文艺心理学》《西方美学史》《谈美》等。此外,他的《谈文学》《谈美书简》等理论读物,深入浅出,内容切实,文笔流畅,对提高青年的写作能力与艺术鉴赏能力颇有启迪。他早年接受克罗齐、里普斯的美在直觉说、移情说。后提出美是主观与客观的统一、美是一种价值等观点。有《朱光潜全集》,美学大师经典作品精编《厚积落叶听雨声》《一升露水一升花》。

拓展探究

作者名片

这本书是朱光潜先生于20世纪20年代留学英国期间,专门写给中学生的,以书信的形式,每次一个话题,探讨读书、习俗与革新、爱情与道德、升学与专业、参与社会运动,以及人生烦恼与乐趣等。话题不同,讨论的重点不同,但隐有一个基本理念贯串其中,那就是希望中学生学会生活,既要发挥“人生来好动”的天性,去发展,去创造,又要心境空灵,于静中领略人生的趣味。书信体营造出对坐晤谈的氛围,读来如听长者说心,语重心长,情辞恳切,其中流淌着朱先生对青年人的殷切希望和赤诚关怀。每一封书信都旁征博引,阐发深刻,闪现着理性的光芒。

主要内容

《给青年的十二封信》中这十二封信形成了完整的体系,可以分为三个层面。第一封信到第四封信为第一层面,密切围绕青年的生活所给出青年自身修养的四个建议。第二层面是第六封信到第八封信,开拓了青年思维,让他们学会用更长远的目光看待自身发展问题。第五封信和第九封到第十二封信为第三层面,所谈话题进一步升华和抽象,提升青年判断和领悟美的能力,帮助青年直面人生,树立正确的人生观。这三个层面层层递进,深入浅出,引人入胜。如同与老爷爷话家常。他喝着茶,笑着,对我们说要多看一些书,学会排解心中的抑郁,学会去感受心界的空灵,也要懂得读书救国,都不可偏废。

推荐理由

阅读推荐

《苏菲的世界》

乔斯坦·贾德,挪威作家。1952年出生于挪威首都奥斯陆。1974年开始写作,1986年创作出版第一本书。1991年后成为全职作家。他的作品致力于对人生意义与终极关怀的探索与思考,1991年出版的哲学启蒙小说《苏菲的世界》风靡世界,迄今为止已被译成56种语言,全球销售超过3亿册。而他本人也因此获得了世界性的声誉,跻身世界级作家行列,被称为全球十大作家之一,成为挪威继1990年赢得诺贝尔文学奖的作家汉姆之后最成功的本土作家。

作者名片

14岁的少女苏菲某天放学回家,收到了一封神秘的信。苏菲从这封写着“你是谁 ”的信开始,在艾伯特的指点下,从哲学的摇篮——雅典出发,对苏格拉底和柏拉图的哲学有了初步了解。她对文艺复兴时期的认识,包括达·芬奇的绘画、莎士比亚的戏剧……涉及艺术、科学等许多方面。至于近现代,艾伯特的“哲学函授课”包含了康德、黑格尔、弗洛伊德乃至马克思的哲学思想。在苏菲的所到之处,到处都凝结着文明的精华。世界像谜团一般在她眼底展开,苏菲运用少女天生的悟性与后天的知识,企图解开这些谜团,然而,事实真相远比她所想的更怪异、更离奇……《苏菲的世界》揭示了西方哲学史发展的历程,既是智慧的世界,又是梦的世界,它将会唤醒每个人内心深处对生命的赞叹与对人生终极意义的关怀和好奇。

主要内容

《苏菲的世界》是一部深入浅出的人类哲学史,它不仅能唤醒人们内心深处对生命的敬仰与赞叹、对人生意义的关心与好奇,而且也为每一个人的成长——使生命从混沌走向智慧、由困惑而进入觉悟之境,挂起了一盏盏明亮的桅灯……

这本书的成功,显示了一个重要的社会指标,就是社会大众渴望知识及缺乏安全感。在一本小说里,塞进整部西方哲学史,本身就极具魅力。除了追求知识的流行趋势之外,一般人也多少觉察到当今教育上的缺失,我们的教育并未提供有关人生和其意义的必要知识,而这些答案正隐藏在哲学的奥秘里。现在,我们有机会一一来巡视,到底这些饱学之士,教了我们些什么。

推荐理由

新课导入

什么是经典作品?

经典作品是那些你经常听人家说“我正在重读……”而不是“我正在读……”的书;

经典作品是那些你每次重读都好像初读那样能带来新发现的书;

经典作品是那些即使我们初读也好像是在重温我们以前读过的东西的书。

《经典常谈》

统编版·语文·八年级下册

名著导读

《经典常谈》 选择性阅读

1.了解作者、作品写作背景及主要内容。

(重点、难点)

2.掌握“选择性阅读”的读书方法。(素养)

学习目标

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦。江苏扬州人,原籍浙江绍兴。中国散文家、诗人、古典文学研究家。1923年发表长诗《毁灭》,后又从事散文写作。先后执教于江苏、浙江的几所著名中学,任清华大学、昆明西南联合大学等校教授,并致力学术研究。早期诗作表现对黑暗现实的忧愤和对光明、对美的憧憬;散文风格朴素缜密,清隽沉郁,以语言洗练、文笔秀丽著称。著有诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》《你我》等,文艺论著《诗言志辨》《论雅俗共赏》等。有《朱自清全集》行世。

作者简介

知识备查

《经典常谈》写于1942年,是朱自清为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。全书共13篇,介绍了《说文解字》《周易》《尚书》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况,以此展示我国古代思想文化的基本面貌。全书对经典的梳理与讲解,不仅知识上简洁精辟,文字上更是白话文通俗流畅的典范,是读者概览中国古典文学的不二之选。

内容简介

整体感知

序

《说文解字》第一

《周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

三礼第五

《春秋》三传第六

《四书》第七

《战国策》第八

《史记》《汉书》第九

诸子第十

辞赋第十一

诗第十二

文第十三

作品目录

选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式,它往往和阅读者的兴趣、目的密不可分。

一、以兴趣为切入点

读整本书,特别是读大部头或内容涉及面较广的作品时,不见得所有的内容都能引起你的兴趣,这时不妨首先选择自己最感兴趣的部分作为切入点。例如,读《经典常谈》,如果对古代文学感兴趣,可以

阅读指导

先读《诗第十二》《文第十三》两篇;如果对历史感兴趣,则可以从《〈战国策〉第八》《〈史记〉〈汉书〉第九》读起。当然,在重点阅读自己感兴趣的部分的同时,也可以注意寻找新的兴趣点,由此扩展到其他部分,进而阅读整本书。比如在读《文第十三》的过程中,对战国时期的说客产生了兴趣,那就不妨回过头去读对这个群体有着更详细介绍的《〈战

国策〉第八》。

二、目的选择

有时,我们是带着某个具体目的去阅读的,如与课内学习沟通衔接,或解决学习过程中遇到的某个问题,或为正在开展的研究打开思路、寻找资料,等等。这种情况下,可以直接根据目的选择书中你最需要的内容来阅读。比如学过《〈诗经〉二首》之后,你希望拓展了解关于《诗经》的更多知识,就可以去读《经典常谈》中的《〈诗经〉第四》。

三、浏览目录

为了更好地进行选择性阅读,需要首先对全书的内容和结构有所了解,最简便的方式就是浏览目录。比如《经典常谈》,从目录就知道,全书十三篇,每篇谈一种或一类经典,这样就可以根据兴趣或目的加以选择。

专题一:和朱自清一起“谈”经典

这本书介绍了许多传统文化经典。选择你感兴趣的一种。比如《论语》或李白、杜甫的诗,先精读《经典常谈》中的内容,再选读相关经典中你比较熟悉的部分,看看朱自清所“谈”的对你更好地理解经典有哪些帮助,并向同学们谈谈你对经典的新认识。

专题探究

探究示例

示例:朱自清在《〈诗经〉第四》中,介绍了诗歌的源头——歌谣,使我对《诗经》重章复沓的特点有了更直观的理解。诗歌起源于歌谣,而歌谣的节奏最主要靠的是重叠(复沓),“本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头”。这便是起源于歌谣的《诗经》具有重章复沓的特点的原因了。

专题二:我向大家介绍经典

朱自清谦称《经典常谈》中“各篇的讨论,尽量采择近人新说”,并没有自己的观点。其实,选择什么样的说法介绍给读者,也能显示出作者的学术眼光与功底。选择《经典常谈》中的一篇深入研读,边读边做好读书笔记,记下重要的事实、主要的观点和自己的心得。根据读书笔记,向全班同学介绍你研读的经典。

介绍《诗第十二》

《诗第十二》篇幅不长,却是一篇清晰明了的古典诗歌演变史,从汉代乐府诗到五言、七言诗的形成,从古体到近体,各家代表、各派诗风等无不备述,但又重点突出,要言不烦。作者在本篇中特别喜用“结论性”话语,将诗歌发展过程中的关键人物、关键要素一一点出,其“推崇式”的用词予人以深刻的印象。例如:

试验这五言体的便多起来;而最高的成就是《文选》所录的《古诗十九首》。

但真正奠定了五言诗的基础的是魏代的阮籍,他是第一个用全力作五言诗的人。

他(谢灵运)也可以说是第一个用全力雕琢字句的人。

探究示例

李白所作,自然而不觉费力,并且暗示着超远的境界;他给这新体诗立下了一个标准。

这些论断简洁明快,掷地有声,于诗歌发展史来说,可谓精到,于读者来讲,能够极容易从这些文字中把握要领,这是学者兼诗人的朱自清的高妙之处。因情深而为诗歌,因审慎而为学术,二者完美交融在一起,才能写出这样一些精准而独到的见解。

除了上面引用的这些,本篇中还有许多让人击节称赏的精辟论断,节录如下:

钟嵘评古诗,“可谓几乎一字千金”;因为所咏的几乎是人人心中所要说的,却不是人人口中、笔下所能说的,而又能够那样平平说出,曲曲说出,所以是好。

(曹植)诗中有了“我”,所以独成大家。

总之,《诗第十二》篇简明扼要,娓娓道来,立论精警,新见迭出,引人入胜,启人深思,对于我们初中生而言,十分适合作为进入《经典常谈》全书乃至传统文化经典的切入点。

专题三:读经典的意义

习近平总书记强调,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。读了《经典常谈》,你对于当代中学生阅读传统文化经典的意义有哪些认识?以《读经典的意义》为题写一篇短文,谈谈你的看法。

探究示例

读经典的意义

正如习近平总书记强调的,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂。作为新时代的中学生,阅读传统文化经典,学习中华民族的优秀传统文化,意义重大。

阅读传统文化经典,有助于增加我们的知识积累。阅

读经典,徜徉在古代文化的海洋之中,我们能更好地汲取养分,丰富自身的文学常识,积累更多的语言素材,从而有助于我们提高表达、写作能力。

阅读传统文化经典,有助于提高我们的文生活中,我们很容易被那些所谓“流行文化”腐蚀思想,从而出现文化素养上的营养不良。经典著作是中华传统文化的

宝贵传承,如《论语》是儒家文化的一种传承,讲求的是仁、义、礼、智、信。阅读这样的经典,可以让我们更好地传承中华民族的优秀文化,在提升文学素养的同时,更好地抵御“流行文化”的思想腐蚀。

阅读传统文化经典,有助于提高我们的品格情操。阅读《论语》《春秋三传》等经典著作,不仅能传承中华民族至善的美德,还能潜移默化地影响我们的思

想和行为,比如在学校尊重老师、礼让同学,在家里恭敬长辈、孝顺明理。

阅读传统文化经典,有助于培养我们的爱国精神。通过阅读传统文化经典,了解中华民族悠久的历史和灿烂的文化传统,知道我们从何而来,为何如此,有助于增强我们的文化认同感和民族自豪感,激发我们的爱国热情。

艺术特色

1.在风格上,这是一部用散文手法谈学术的佳作。

理论书、学术书一般不大讲究文字的艺术性,有的甚至晦涩难懂。本书文字讲究,体现了简练平实、自然流畅的散文风格。其散文手法,除了平易亲切的叙述笔调,生动活泼的“儿化词”的运用外,特别在意每一篇开头的经营,让每一篇都有一个引人入胜的“凤头”:或从传说入手,或从风俗入手,或从时代背景说起,或从人物故事说起。这种由事入理的写法,极大地增强了学术文章的文学性和可读性。

2.在内容上,本书具有点面结合、点线结合的特色。

全书十三篇,从“小学”开篇,然后依次介绍传统的经、史、子、集。十三篇可分两大板块:前九篇谈“小学”和经史,以经典为主,力求点面结合;后四篇论子部和集部,以文体为中心,又做到点线结合。前九篇的“点面结合”,有多种表现:有的是一部书一门学问,如《说文解字》与文字学;有的是一部书一种生活风俗,如三《礼》

与“生活的艺术”;有的是一部书一段历史,如《战国策》与战国策士;等等。后四篇的“点线结合”,基本上是一种文体一部历史:“诸子”是一部子学史,“辞赋”是一部从《楚辞》到汉赋的辞赋史,“诗”是一部从乐府、古诗到唐宋诗的诗歌史,“文”则几乎是一部从卦爻辞到白话文的散文通史。因此,本书虽非“国学概论”,但读者可以从中获得系统的国学常识。

3.在表述上,全书导入生动,层次清晰,逻辑严密。

《经典常谈》的每一篇,基本上都有一个引人入胜的开场白。如《<周易>第二》:“在人家门头上,在小孩的帽饰上,我们常见到八卦那种东西。八卦是圣物,放在门头上,放在帽饰里,是可以辟邪的。……”这是从当时人们习以为常的习俗或风俗入手的。这些现象或许人们每天都经历着,但不一定清楚它们产生的来源、变化和出现的理论依据,看了作者的介绍,自然能够引起读者去了解一下经典的兴趣。

叙述脉络清楚,如对《尚书》的介绍:作者首先从“《尚书》是中国最古的记言的历史”,说到《尚书》主要内容及其形式,以及《尚书》的成书过程及书名的含义;着重介绍《尚书》流传过程中的种种遭遇,特别是“今文”和“古文”之争;最后又介绍了作者所见的最新的研究成果,指出《今文尚书》也有真伪之分。

板书设计

阅读方法:选择性阅读

选择感兴趣的方面

带具体目的去阅读

阅读启示:开拓视野,丰富思想,收获启迪

阅读推荐

《给青年的十二封信》

朱光潜(1897—1986),中国美学家。别名孟实,安徽桐城人。主要著作有《悲剧心理学》《文艺心理学》《西方美学史》《谈美》等。此外,他的《谈文学》《谈美书简》等理论读物,深入浅出,内容切实,文笔流畅,对提高青年的写作能力与艺术鉴赏能力颇有启迪。他早年接受克罗齐、里普斯的美在直觉说、移情说。后提出美是主观与客观的统一、美是一种价值等观点。有《朱光潜全集》,美学大师经典作品精编《厚积落叶听雨声》《一升露水一升花》。

拓展探究

作者名片

这本书是朱光潜先生于20世纪20年代留学英国期间,专门写给中学生的,以书信的形式,每次一个话题,探讨读书、习俗与革新、爱情与道德、升学与专业、参与社会运动,以及人生烦恼与乐趣等。话题不同,讨论的重点不同,但隐有一个基本理念贯串其中,那就是希望中学生学会生活,既要发挥“人生来好动”的天性,去发展,去创造,又要心境空灵,于静中领略人生的趣味。书信体营造出对坐晤谈的氛围,读来如听长者说心,语重心长,情辞恳切,其中流淌着朱先生对青年人的殷切希望和赤诚关怀。每一封书信都旁征博引,阐发深刻,闪现着理性的光芒。

主要内容

《给青年的十二封信》中这十二封信形成了完整的体系,可以分为三个层面。第一封信到第四封信为第一层面,密切围绕青年的生活所给出青年自身修养的四个建议。第二层面是第六封信到第八封信,开拓了青年思维,让他们学会用更长远的目光看待自身发展问题。第五封信和第九封到第十二封信为第三层面,所谈话题进一步升华和抽象,提升青年判断和领悟美的能力,帮助青年直面人生,树立正确的人生观。这三个层面层层递进,深入浅出,引人入胜。如同与老爷爷话家常。他喝着茶,笑着,对我们说要多看一些书,学会排解心中的抑郁,学会去感受心界的空灵,也要懂得读书救国,都不可偏废。

推荐理由

阅读推荐

《苏菲的世界》

乔斯坦·贾德,挪威作家。1952年出生于挪威首都奥斯陆。1974年开始写作,1986年创作出版第一本书。1991年后成为全职作家。他的作品致力于对人生意义与终极关怀的探索与思考,1991年出版的哲学启蒙小说《苏菲的世界》风靡世界,迄今为止已被译成56种语言,全球销售超过3亿册。而他本人也因此获得了世界性的声誉,跻身世界级作家行列,被称为全球十大作家之一,成为挪威继1990年赢得诺贝尔文学奖的作家汉姆之后最成功的本土作家。

作者名片

14岁的少女苏菲某天放学回家,收到了一封神秘的信。苏菲从这封写着“你是谁 ”的信开始,在艾伯特的指点下,从哲学的摇篮——雅典出发,对苏格拉底和柏拉图的哲学有了初步了解。她对文艺复兴时期的认识,包括达·芬奇的绘画、莎士比亚的戏剧……涉及艺术、科学等许多方面。至于近现代,艾伯特的“哲学函授课”包含了康德、黑格尔、弗洛伊德乃至马克思的哲学思想。在苏菲的所到之处,到处都凝结着文明的精华。世界像谜团一般在她眼底展开,苏菲运用少女天生的悟性与后天的知识,企图解开这些谜团,然而,事实真相远比她所想的更怪异、更离奇……《苏菲的世界》揭示了西方哲学史发展的历程,既是智慧的世界,又是梦的世界,它将会唤醒每个人内心深处对生命的赞叹与对人生终极意义的关怀和好奇。

主要内容

《苏菲的世界》是一部深入浅出的人类哲学史,它不仅能唤醒人们内心深处对生命的敬仰与赞叹、对人生意义的关心与好奇,而且也为每一个人的成长——使生命从混沌走向智慧、由困惑而进入觉悟之境,挂起了一盏盏明亮的桅灯……

这本书的成功,显示了一个重要的社会指标,就是社会大众渴望知识及缺乏安全感。在一本小说里,塞进整部西方哲学史,本身就极具魅力。除了追求知识的流行趋势之外,一般人也多少觉察到当今教育上的缺失,我们的教育并未提供有关人生和其意义的必要知识,而这些答案正隐藏在哲学的奥秘里。现在,我们有机会一一来巡视,到底这些饱学之士,教了我们些什么。

推荐理由

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读