《唐雎不辱使命》课件

图片预览

文档简介

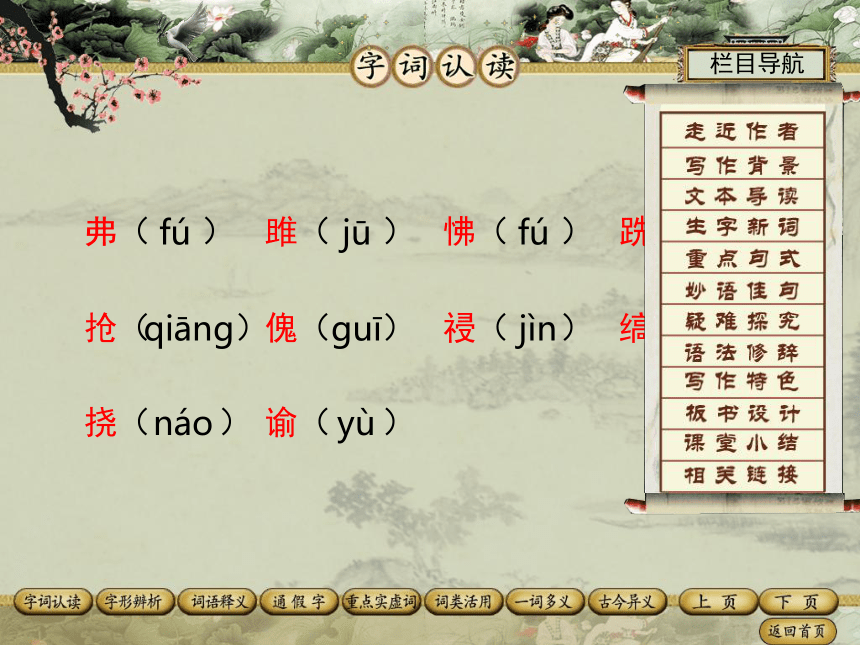

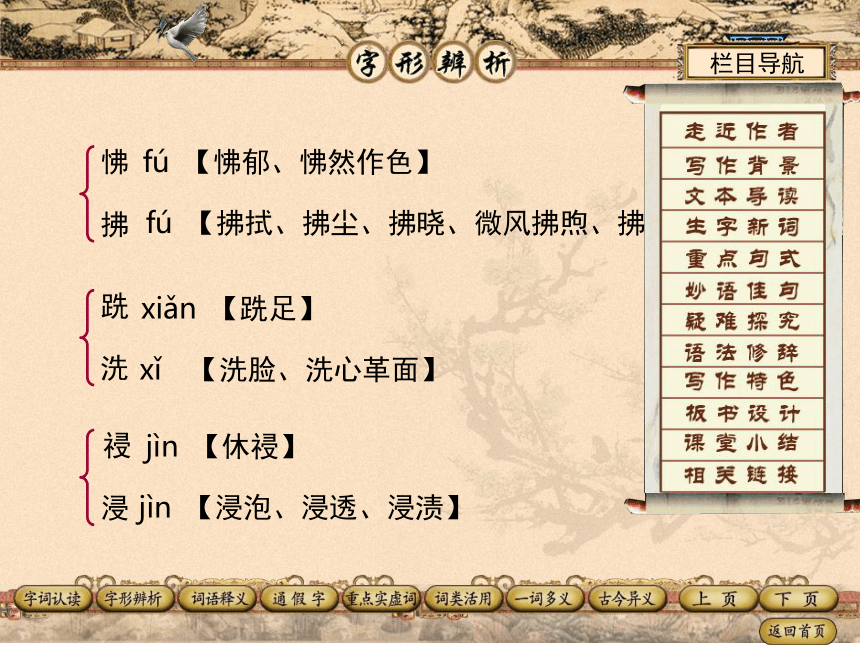

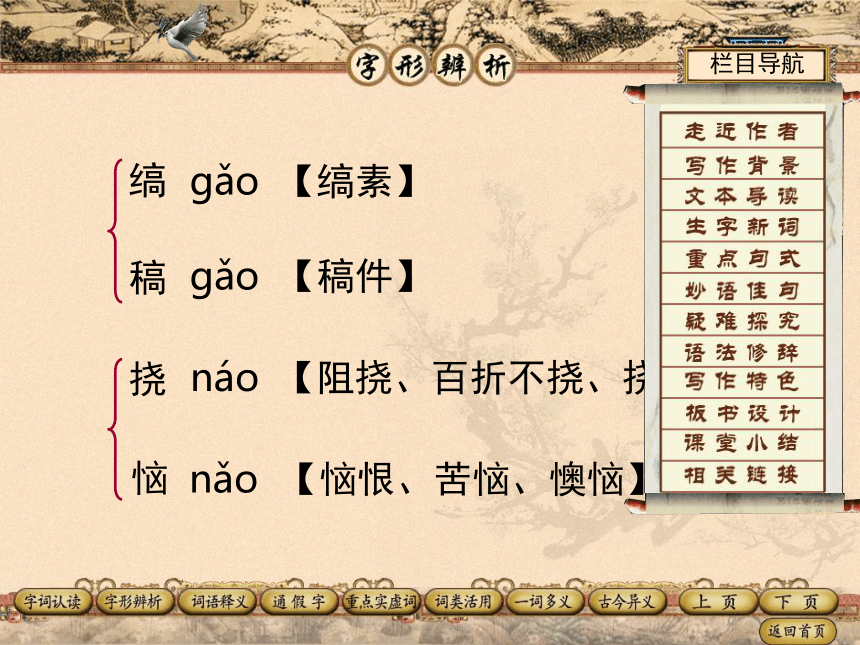

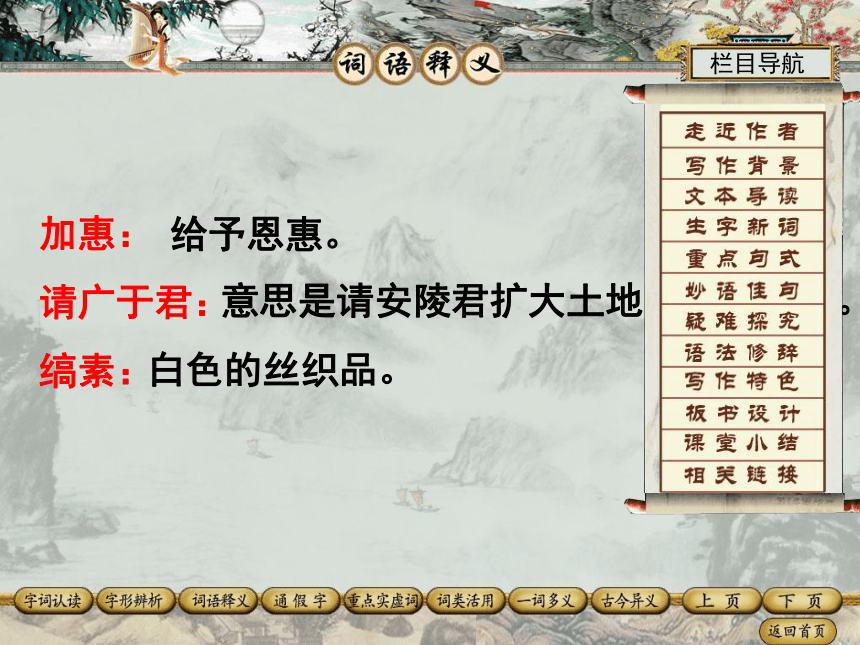

课件34张PPT。 刘向(约前77-前6)又名更生,字子政,沛县(今属江苏)人 ,楚元王刘交四世孙,西汉经学家、目录学家、文学家。宣帝时,为谏议大夫。元帝时,任宗正。以反对宦官弘恭、石显下狱,旋得释。后又以反对恭、显下狱,废为庶人。成帝即位后,得进用,任光禄大夫,改名为“向”,官至中垒校尉。曾奉命领校秘书,所撰《别录》,为我国最早的图书分类目录。今存《新序》《说苑》《列女传》等书。《战国策》是经他整理、编撰的一部有价值的历史散文集。 栏目导航 战国末期,诸侯国中秦国最为强大。秦王想统一中国,发动了一系列的对外兼并战争。安陵是属于魏的一个小国,岌岌可危。《唐雎不辱使命》写的是在秦王寻衅威胁的情况下,唐雎不畏威胁,针锋相对地斗争,不辱使命,胜利地完成了出使任务。栏目导航 这篇文章所记叙的是强国和弱国之间的一场外交斗争。安陵是魏的附庸小国,秦企图用“易地”的政治骗局吞并安陵,安陵君派唐雎出使秦国以求保全。文章用人物对话生动地塑造了唐雎的形象,表现了唐雎维护主权的严正立场和不畏强暴、敢于斗争的布衣精神。栏目导航弗( )fú雎( )jū怫( )fú跣( )xiǎn抢( )qiāng傀( )guī祲( )jìn缟( )gǎo挠( )náo谕( )yù栏目导航fú 【怫郁、怫然作色】fú 【拂拭、拂尘、拂晓、微风拂煦、拂袖而去】xiǎn 【跣足】jìn 【休祲】jìn 【浸泡、浸透、浸渍】xǐ 【洗脸、洗心革面】怫拂跣洗祲浸栏目导航缟稿挠恼gǎo 【缟素】gǎo 【稿件】náo 【阻挠、百折不挠、挠痒】nǎo 【恼恨、苦恼、懊恼】栏目导航加惠:

请广于君:

缟素:给予恩惠。意思是请安陵君扩大土地。广,扩充。

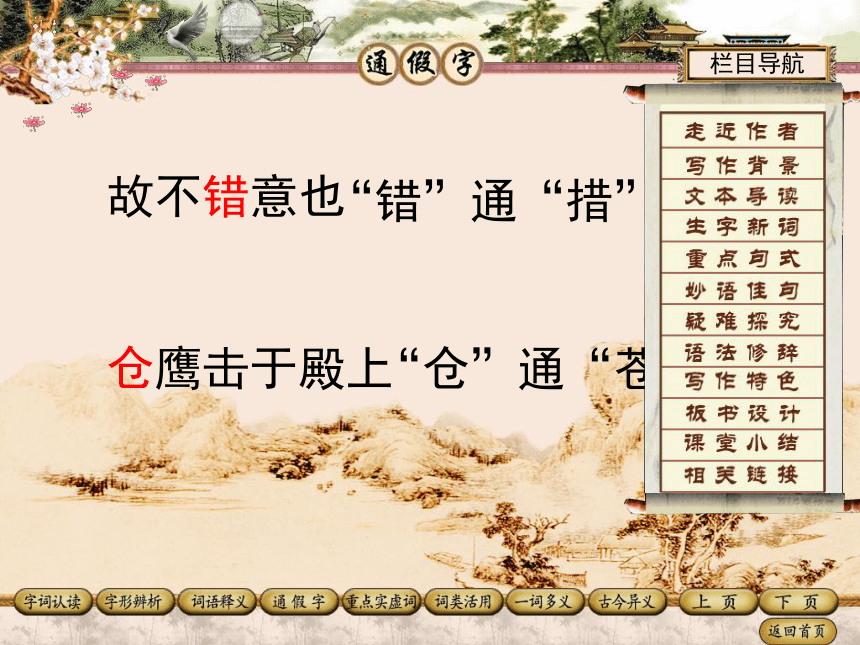

白色的丝织品。栏目导航故不错意也

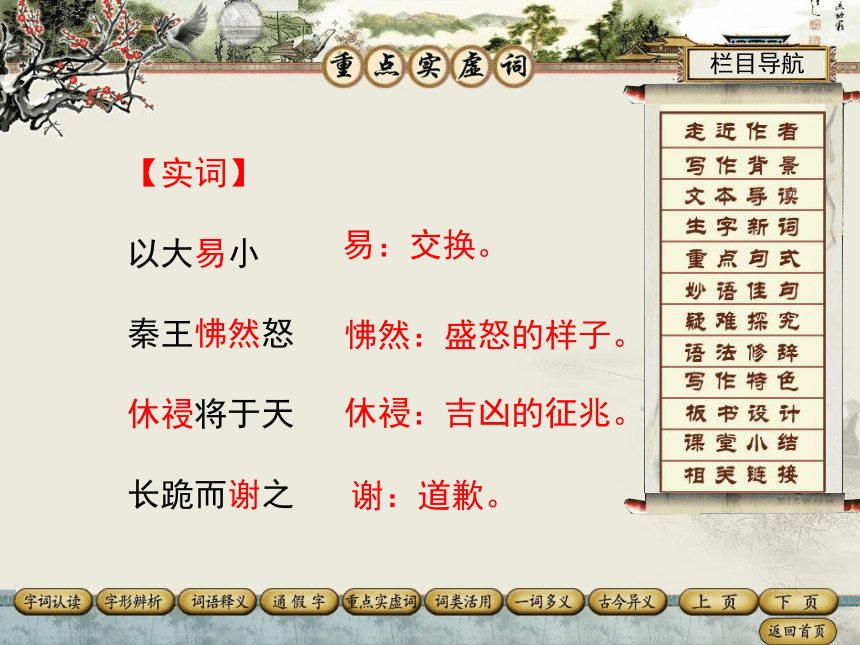

仓鹰击于殿上“错”通“措”“仓”通“苍”栏目导航【实词】

以大易小

秦王怫然怒

休祲将于天

长跪而谢之易:交换。

怫然:盛怒的样子。休祲:吉凶的征兆。谢:道歉。

栏目导航【虚词】

安陵君其许寡人

轻寡人与

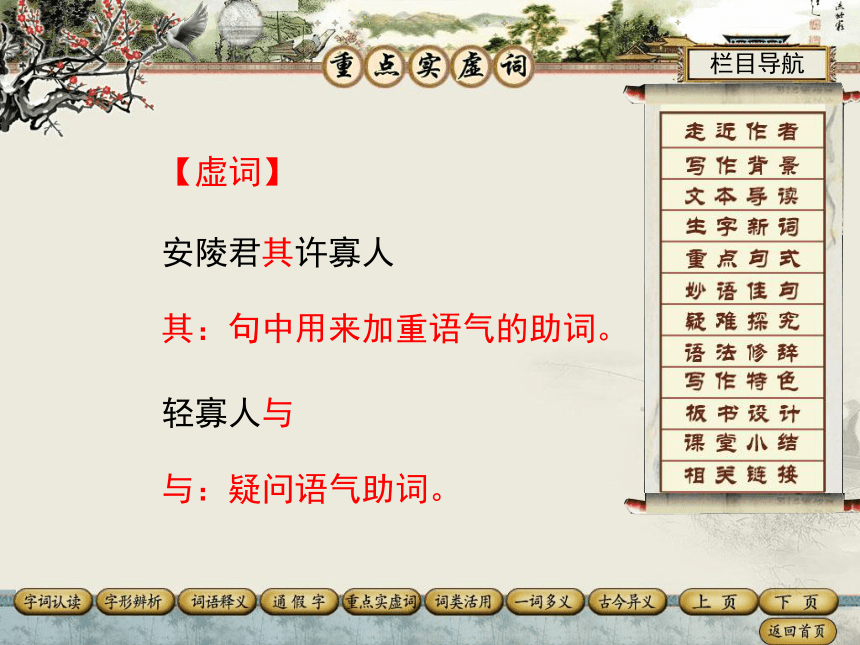

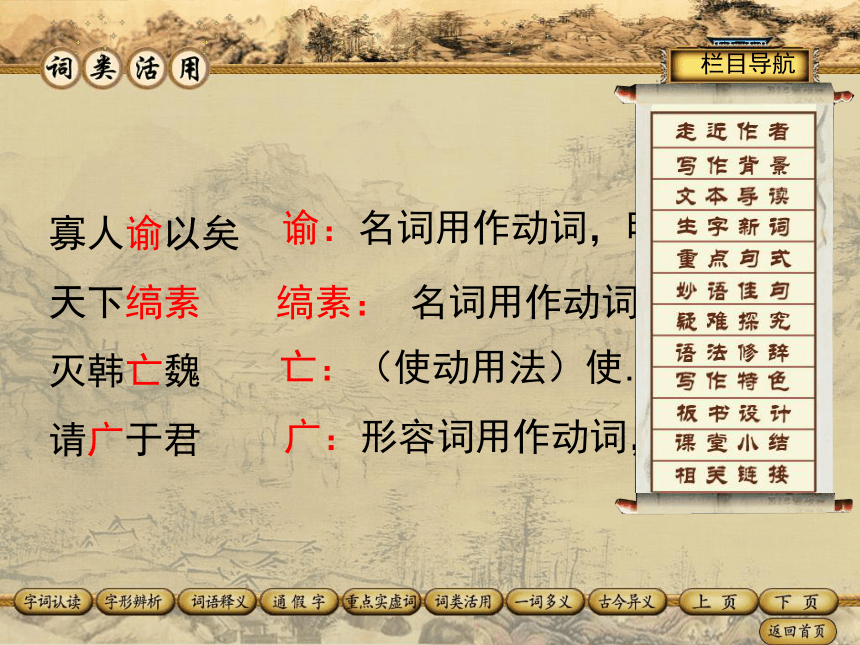

其:句中用来加重语气的助词。与:疑问语气助词。栏目导航寡人谕以矣

天下缟素

灭韩亡魏

请广于君谕:名词用作动词,明白,懂得。缟素: 名词用作动词,穿孝服。亡:(使动用法)使……灭亡。

广:形容词用作动词,扩大。

栏目导航其其真无马邪?其真不知马也。(句中语气,相当于:难道,还是。)安陵君其许寡人(句中语气,表期望或命令,相当于“一定”。)择其善者而从之,其不善者而改之

(第三人称代词,相当于“他们的”。)栏目导航以大王加惠,以大易小,甚善(介词,用)而君以五十里之地存者(介词,凭借) 以君为长者(介词,把……当作)徒以有先生也(介词,因为)以激怒其众(连词,表动作行为的目的,相当于“来”、“以便”。)固以怪之矣(作副词,通“已”,译为“已经”。)栏目导航使安陵君因使唐雎使于秦(派遣)安陵君因使唐雎使于秦 (出使)者以君为长者(…… 的人)而安陵以五十里之地存者(……的原因)徒亦免冠徒跣(空,引申为光着)徒以有先生也(只,仅仅)栏目导航虽然,受地于先王

以头抢地耳

休祲降于天

长跪而谢之曰 古义:即使这样。今义:表转折。 古义:撞击。今义:抢夺。 古义:吉祥。今义:休息。 古义:道歉。今义:感谢。

栏目导航【反问句】

示例:而君逆寡人者,轻寡人与?……岂直五百里哉?

【判断句】

示例:此庸夫之怒也,非士之怒也。【祈使句】

示例:安陵君其许寡人!点拨:反问句有加强语气的作用,文言文中经常用

“……哉?”“……与?”来形成反问句。点拨:“……也”,是文言文判断句非常明显的标志。

点拨:祈使句有命令、指使的语言指向。

表达的情感较为强烈。句中“其”字就起到了这样的作用。

栏目导航1.“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!” 此句说明并非故意违背秦王的意愿。这一句答得委婉,言之有理,言之有节。“守”字,含义丰富。既说明愿忠于先王的遗业,维护国家主权和领土的完整,崇仰先王、不为利诱,又表明安陵国并无扩张之意,倒有御敌之心。这不仅婉言拒绝了秦王的易地要求,还暗暗告诫秦王不要轻举妄动。“守”是一种坚持正义,不畏强暴的具体表现,显示出安陵国土的神圣不可侵犯。“虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”这一反语,十分有力,表明安陵国非但不想易地,而且根本不愿意易地,因为安陵君明白秦王的“易”即是“抢”的同义语。可见,“守”是不畏强暴、坚守国土的具体表现。由于唐雎坚持原则,言之有节,从“道义”方面暗刺了秦王的不义,触犯了他的尊严,难怪他要“怫然怒”了。【品析】栏目导航2.“夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。” 这组排比句句式整齐而又有变化,充分表现了唐雎敢于据理力争,不畏强权的品质。文中引用了古代的侠士的行为表达了士之怒的崇高和正义性,反衬出秦王的狭隘和自以为是。【品析】栏目导航3.“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。” 连用“若士必怒”等五个四字短句,像滚木礌石般对准秦王打过去,以“二人”对“百万”、“五步”对“千里”,不给他一点喘息时间,气氛之紧张,令人屏息。【品析】栏目导航探究一:唐雎的性格特点是怎样的? 唐雎是一个有胆有识的谋臣。文中虽然只有他的两段话,却不难看出他对秦王的阴险狡诈是有认识的,如何应付也早已成竹在胸,因此,在这场面对面的交锋中,他不为秦王的谎言所动,也不为他的威胁所屈,始终处于主动的地位。当秦王以“轻寡人”相责难时,他立即坚决予以驳斥:“否,非若是也。”不仅如此,为了掌握斗争的主动权,他有意激怒秦王,以“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”进一步揭穿秦王的骗局,表达维护国土主权的强硬立场。当秦王恼羞成怒,以“天子之怒,伏尸百万,流血千里”相威胁时,【点拨】栏目导航他毫不惊慌,而是以非凡的机锋转问秦王是否听说过“布衣之怒”,再就秦王的答话点出“士之怒”这个要害,然后慷慨陈词,历数专诸、聂政、要离三个刺客,以“怀怒未发,休降于天”歌颂他们的壮举,在气势上完全压倒了对方。待到最后说出“若士必怒,伏尸二人,流血五步”,并且“挺剑而起”时,秦王就只剩下“长跪而谢之”一条退路了。这一场斗争,表现了唐雎的凛然正气和不畏强暴的布衣精神。栏目导航(接上页)探究二:文中的秦王的形象又是怎样的? 在文中,秦王骄横狂暴和阴险狡诈的形象也被刻画得很鲜明。开始他向安陵君提出“易地”要求时,就用了发号施令的口气,所谓“其许寡人”,就是一定要服从他,不得违抗,实际上是把一个明显的骗局强加于人,表现出十足的骄横。在会见唐雎时,劈头就是严厉的质问,而且不容对方分说,就立即炫耀起自己“灭韩亡魏”的武功来,透露出他完全可以用武力来吞并安陵的意思,但由于还想兜售“易地”的骗局,又虚情假意地称安陵君为“长者”,用“不错意”来麻痹对方,显得极其狡诈。这样软硬兼施之后,又进一步向唐雎施加压力,以所谓【点拨】栏目导航“逆寡人”“轻寡人”大兴问罪之辞。短短的几句话,其盛气凌人之态触目皆是。待到唐雎表示了“不易地”的强硬立场后,他不顾刚刚说过的好话,立即进行战争恫吓。但他错误地估计了这个小国使者的反抗程度,所以当唐雎反过来问他什么是“布衣之怒”时,他还说什么“免冠徒跣,以头抢地”,依然是一副骄态。直到最后唐雎“挺剑而起”,他才气焰顿减,“色挠”,“长跪而谢之”,并极力称颂唐雎的胆识。栏目导航(接上页)探究三:全文以语言来塑造人物形象,唐雎和秦王的语言不同在哪里? 写秦王从以大国自居、妄图欺侮弱小的安陵的野心到向唐雎长跪道歉、恭而折服的丑态;写唐雎为维护国家的尊严和领土的完整,不畏强秦,胆识过人的勇智,均是通过直接记录人物的对话表现出来。“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人”野心狡诈,“安陵君不听寡人,……,轻寡人与?”狡诈恫吓,软硬兼施,“天子之怒,伏尸百万,流血千里”骄横、狂妄,“先生坐!…,徒以有先生也”好话说尽,【点拨】栏目导航丑态毕露。这是写秦王。写唐雎,从第二段开始,用双重否定句和反诘句,其特点是据理力争,坚决果断,义正词严。第三段的回答则是针锋相对,气势逼人,激昂慷慨,陈述句、反问句、排比句、比喻句交叉运用,气势突兀,雄心尽示。全文就是在对话并助以行动的描写中,用秦王的骄横、狂妄、狡诈和前倨后恭的种种表现反衬出唐雎的大无畏精神。栏目导航(接上页)【排比】 把结构相同或相似、语气一致、意思密切关联的三个或三个以上的句子或句子成分排列起来,以增强气势、强调语意、加深感情的辞格叫排比。

排比是一种富于表现力的辞格。排比多用于说理或抒情。用排比说理,可以把论点阐述得更严密、更透彻;用排比抒情,可以把感情抒发得淋漓尽致。

本课中的排比句:夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。 栏目导航采用反衬手法刻画人物 本文篇幅虽短,却生动传神地塑造了唐雎和秦王的形象。用秦王的骄横、狂妄、狡诈和前倨后恭、外强中干的形象反衬出唐睢的沉着、镇定、坚强、无畏的精神。

双方交锋两个回合。秦王盛气凌人,威逼唐睢,唐睢镇定自若,据理力辩,回绝了秦王的无理要求。唐睢引述古代侠士义举,指出“布衣之士”发怒的威力,暗示自己将以身效法,并“挺剑而起”,表现了为国献身、义无反顾的决心。秦王在这大义大勇之下,“色挠”而“跪谢”。这些行动、语言、胆识气概的层层对比,使古代爱国义士的形象和精神得到了充分的体现。秦王专横的性格将唐雎不畏强暴的英雄形象反衬得更加高大完美。栏目导航通过人物对话来展示情节 刻画人物性格 文章主要篇幅写人物对话,全篇除了五六句是直陈描写句外,其余均为人物的对话。对话双方各自的语气符合各自的身份和个性,生动地表现出人物的性格。秦王的话充满“天子”的压人威势,如文章开头第二句“寡人……安陵君其许寡人!”秦王以五百里之地易五十里之安陵,以大易小,这显而然是欺诈。“其许寡人”一语,突出地表现秦王无可商量的蛮横态度。第二段中,秦王责备安陵君:“……逆寡人者,轻寡人与?”这种问罪口吻,在欺诈的同时,加之以威胁。唐雎回答:“否,非若是也”。语气坚决,否定了秦王的“逆”和“轻”的说法。第三段中秦王和唐雎的对话,推动了情节的发展。秦王的仗势骄横、色厉内荏和唐雎的不畏强暴、机智勇敢的性格特征,在精彩的对话中,都得到充分的表现。栏目导航结构严谨 重点突出 文章虽短,但围绕“唐雎不辱使命”这一中心事件,形成的“开端一发展一高潮一结局”的故事情节 。开头和结尾分别简略地交代故事的缘由和结果,中间两段详尽细致地写唐雎与秦王的斗争,前有伏笔,后有照应,自然而紧凑、严谨而完整。栏目导航唐雎不辱使命《战国策》(故事开端)秦王不悦(生气了)——唐雎使秦之因(受命)(故事发展)秦王施压(冒火了)——唐雎坚定回绝(力争)(故事高潮)天子之怒(愤怒了)——唐雎布衣之怒(拼命)(故事结局)秦王色挠(道歉了)——唐雎不辱使命(不辱)栏目导航 本文是《战国策》中的名篇。表现了唐雎忠于使命、不畏强暴、敢于斗争的英雄气概,揭露了秦王骄横狡诈、外强中干、色厉内荏的本质。唐雎大义大勇,肩负国家重任,置个人生死于度外,英勇无畏的精神值得我们学习。我们要力求走出自我樊篱,表现出大我的豪情与气势,谱写灿烂的人生乐章。栏目导航 士人是对中国古代官僚、知识分子的统称,这是一个精英社会群体。中国的官员选拔制度(科举制度)是其形成的制度保证。他们既是国家政治的直接参与者,同时又是中国文化艺术的创造者、传承者。

士的阶层很早就出现了,泛指具有一定才能的民间人才。他们往往出身于贫寒之家或没落的贵族,靠自己的一技之长依附于贵族,为他们提供各种服务。

春秋战国群雄割据,战乱频繁。各国有名有钱的诸侯贵族,如春申君、孟尝君等,都以养士为时尚,最多时可达数千人,还互相攀比炫耀。“毛遂自荐”的典故说明,当时的士并没有特别的标准,甚至是自称有才,也可以说服贵族成为一个“士”。士人栏目导航 《论语·子路》子贡问:“何如斯可谓之士矣?”孔子答曰:“行己有耻,使於四方不辱君命,可谓士矣。”这就是说,只要严於律己、忠君爱国的人就能称为士。孔子的这个士和君子的概念基本上是重叠的。

这种士的精神,在实践上更多的是武士。如刺杀秦王嬴政失败的荆轲,在出发前就立下豪言:风潇潇兮易水寒,壮士一去兮不复还。这种为了君王托付的使命,不惜付出生命代价的豪迈气概和高洁品质被作为一种精神典范。栏目导航

请广于君:

缟素:给予恩惠。意思是请安陵君扩大土地。广,扩充。

白色的丝织品。栏目导航故不错意也

仓鹰击于殿上“错”通“措”“仓”通“苍”栏目导航【实词】

以大易小

秦王怫然怒

休祲将于天

长跪而谢之易:交换。

怫然:盛怒的样子。休祲:吉凶的征兆。谢:道歉。

栏目导航【虚词】

安陵君其许寡人

轻寡人与

其:句中用来加重语气的助词。与:疑问语气助词。栏目导航寡人谕以矣

天下缟素

灭韩亡魏

请广于君谕:名词用作动词,明白,懂得。缟素: 名词用作动词,穿孝服。亡:(使动用法)使……灭亡。

广:形容词用作动词,扩大。

栏目导航其其真无马邪?其真不知马也。(句中语气,相当于:难道,还是。)安陵君其许寡人(句中语气,表期望或命令,相当于“一定”。)择其善者而从之,其不善者而改之

(第三人称代词,相当于“他们的”。)栏目导航以大王加惠,以大易小,甚善(介词,用)而君以五十里之地存者(介词,凭借) 以君为长者(介词,把……当作)徒以有先生也(介词,因为)以激怒其众(连词,表动作行为的目的,相当于“来”、“以便”。)固以怪之矣(作副词,通“已”,译为“已经”。)栏目导航使安陵君因使唐雎使于秦(派遣)安陵君因使唐雎使于秦 (出使)者以君为长者(…… 的人)而安陵以五十里之地存者(……的原因)徒亦免冠徒跣(空,引申为光着)徒以有先生也(只,仅仅)栏目导航虽然,受地于先王

以头抢地耳

休祲降于天

长跪而谢之曰 古义:即使这样。今义:表转折。 古义:撞击。今义:抢夺。 古义:吉祥。今义:休息。 古义:道歉。今义:感谢。

栏目导航【反问句】

示例:而君逆寡人者,轻寡人与?……岂直五百里哉?

【判断句】

示例:此庸夫之怒也,非士之怒也。【祈使句】

示例:安陵君其许寡人!点拨:反问句有加强语气的作用,文言文中经常用

“……哉?”“……与?”来形成反问句。点拨:“……也”,是文言文判断句非常明显的标志。

点拨:祈使句有命令、指使的语言指向。

表达的情感较为强烈。句中“其”字就起到了这样的作用。

栏目导航1.“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!” 此句说明并非故意违背秦王的意愿。这一句答得委婉,言之有理,言之有节。“守”字,含义丰富。既说明愿忠于先王的遗业,维护国家主权和领土的完整,崇仰先王、不为利诱,又表明安陵国并无扩张之意,倒有御敌之心。这不仅婉言拒绝了秦王的易地要求,还暗暗告诫秦王不要轻举妄动。“守”是一种坚持正义,不畏强暴的具体表现,显示出安陵国土的神圣不可侵犯。“虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”这一反语,十分有力,表明安陵国非但不想易地,而且根本不愿意易地,因为安陵君明白秦王的“易”即是“抢”的同义语。可见,“守”是不畏强暴、坚守国土的具体表现。由于唐雎坚持原则,言之有节,从“道义”方面暗刺了秦王的不义,触犯了他的尊严,难怪他要“怫然怒”了。【品析】栏目导航2.“夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。” 这组排比句句式整齐而又有变化,充分表现了唐雎敢于据理力争,不畏强权的品质。文中引用了古代的侠士的行为表达了士之怒的崇高和正义性,反衬出秦王的狭隘和自以为是。【品析】栏目导航3.“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。” 连用“若士必怒”等五个四字短句,像滚木礌石般对准秦王打过去,以“二人”对“百万”、“五步”对“千里”,不给他一点喘息时间,气氛之紧张,令人屏息。【品析】栏目导航探究一:唐雎的性格特点是怎样的? 唐雎是一个有胆有识的谋臣。文中虽然只有他的两段话,却不难看出他对秦王的阴险狡诈是有认识的,如何应付也早已成竹在胸,因此,在这场面对面的交锋中,他不为秦王的谎言所动,也不为他的威胁所屈,始终处于主动的地位。当秦王以“轻寡人”相责难时,他立即坚决予以驳斥:“否,非若是也。”不仅如此,为了掌握斗争的主动权,他有意激怒秦王,以“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”进一步揭穿秦王的骗局,表达维护国土主权的强硬立场。当秦王恼羞成怒,以“天子之怒,伏尸百万,流血千里”相威胁时,【点拨】栏目导航他毫不惊慌,而是以非凡的机锋转问秦王是否听说过“布衣之怒”,再就秦王的答话点出“士之怒”这个要害,然后慷慨陈词,历数专诸、聂政、要离三个刺客,以“怀怒未发,休降于天”歌颂他们的壮举,在气势上完全压倒了对方。待到最后说出“若士必怒,伏尸二人,流血五步”,并且“挺剑而起”时,秦王就只剩下“长跪而谢之”一条退路了。这一场斗争,表现了唐雎的凛然正气和不畏强暴的布衣精神。栏目导航(接上页)探究二:文中的秦王的形象又是怎样的? 在文中,秦王骄横狂暴和阴险狡诈的形象也被刻画得很鲜明。开始他向安陵君提出“易地”要求时,就用了发号施令的口气,所谓“其许寡人”,就是一定要服从他,不得违抗,实际上是把一个明显的骗局强加于人,表现出十足的骄横。在会见唐雎时,劈头就是严厉的质问,而且不容对方分说,就立即炫耀起自己“灭韩亡魏”的武功来,透露出他完全可以用武力来吞并安陵的意思,但由于还想兜售“易地”的骗局,又虚情假意地称安陵君为“长者”,用“不错意”来麻痹对方,显得极其狡诈。这样软硬兼施之后,又进一步向唐雎施加压力,以所谓【点拨】栏目导航“逆寡人”“轻寡人”大兴问罪之辞。短短的几句话,其盛气凌人之态触目皆是。待到唐雎表示了“不易地”的强硬立场后,他不顾刚刚说过的好话,立即进行战争恫吓。但他错误地估计了这个小国使者的反抗程度,所以当唐雎反过来问他什么是“布衣之怒”时,他还说什么“免冠徒跣,以头抢地”,依然是一副骄态。直到最后唐雎“挺剑而起”,他才气焰顿减,“色挠”,“长跪而谢之”,并极力称颂唐雎的胆识。栏目导航(接上页)探究三:全文以语言来塑造人物形象,唐雎和秦王的语言不同在哪里? 写秦王从以大国自居、妄图欺侮弱小的安陵的野心到向唐雎长跪道歉、恭而折服的丑态;写唐雎为维护国家的尊严和领土的完整,不畏强秦,胆识过人的勇智,均是通过直接记录人物的对话表现出来。“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人”野心狡诈,“安陵君不听寡人,……,轻寡人与?”狡诈恫吓,软硬兼施,“天子之怒,伏尸百万,流血千里”骄横、狂妄,“先生坐!…,徒以有先生也”好话说尽,【点拨】栏目导航丑态毕露。这是写秦王。写唐雎,从第二段开始,用双重否定句和反诘句,其特点是据理力争,坚决果断,义正词严。第三段的回答则是针锋相对,气势逼人,激昂慷慨,陈述句、反问句、排比句、比喻句交叉运用,气势突兀,雄心尽示。全文就是在对话并助以行动的描写中,用秦王的骄横、狂妄、狡诈和前倨后恭的种种表现反衬出唐雎的大无畏精神。栏目导航(接上页)【排比】 把结构相同或相似、语气一致、意思密切关联的三个或三个以上的句子或句子成分排列起来,以增强气势、强调语意、加深感情的辞格叫排比。

排比是一种富于表现力的辞格。排比多用于说理或抒情。用排比说理,可以把论点阐述得更严密、更透彻;用排比抒情,可以把感情抒发得淋漓尽致。

本课中的排比句:夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。 栏目导航采用反衬手法刻画人物 本文篇幅虽短,却生动传神地塑造了唐雎和秦王的形象。用秦王的骄横、狂妄、狡诈和前倨后恭、外强中干的形象反衬出唐睢的沉着、镇定、坚强、无畏的精神。

双方交锋两个回合。秦王盛气凌人,威逼唐睢,唐睢镇定自若,据理力辩,回绝了秦王的无理要求。唐睢引述古代侠士义举,指出“布衣之士”发怒的威力,暗示自己将以身效法,并“挺剑而起”,表现了为国献身、义无反顾的决心。秦王在这大义大勇之下,“色挠”而“跪谢”。这些行动、语言、胆识气概的层层对比,使古代爱国义士的形象和精神得到了充分的体现。秦王专横的性格将唐雎不畏强暴的英雄形象反衬得更加高大完美。栏目导航通过人物对话来展示情节 刻画人物性格 文章主要篇幅写人物对话,全篇除了五六句是直陈描写句外,其余均为人物的对话。对话双方各自的语气符合各自的身份和个性,生动地表现出人物的性格。秦王的话充满“天子”的压人威势,如文章开头第二句“寡人……安陵君其许寡人!”秦王以五百里之地易五十里之安陵,以大易小,这显而然是欺诈。“其许寡人”一语,突出地表现秦王无可商量的蛮横态度。第二段中,秦王责备安陵君:“……逆寡人者,轻寡人与?”这种问罪口吻,在欺诈的同时,加之以威胁。唐雎回答:“否,非若是也”。语气坚决,否定了秦王的“逆”和“轻”的说法。第三段中秦王和唐雎的对话,推动了情节的发展。秦王的仗势骄横、色厉内荏和唐雎的不畏强暴、机智勇敢的性格特征,在精彩的对话中,都得到充分的表现。栏目导航结构严谨 重点突出 文章虽短,但围绕“唐雎不辱使命”这一中心事件,形成的“开端一发展一高潮一结局”的故事情节 。开头和结尾分别简略地交代故事的缘由和结果,中间两段详尽细致地写唐雎与秦王的斗争,前有伏笔,后有照应,自然而紧凑、严谨而完整。栏目导航唐雎不辱使命《战国策》(故事开端)秦王不悦(生气了)——唐雎使秦之因(受命)(故事发展)秦王施压(冒火了)——唐雎坚定回绝(力争)(故事高潮)天子之怒(愤怒了)——唐雎布衣之怒(拼命)(故事结局)秦王色挠(道歉了)——唐雎不辱使命(不辱)栏目导航 本文是《战国策》中的名篇。表现了唐雎忠于使命、不畏强暴、敢于斗争的英雄气概,揭露了秦王骄横狡诈、外强中干、色厉内荏的本质。唐雎大义大勇,肩负国家重任,置个人生死于度外,英勇无畏的精神值得我们学习。我们要力求走出自我樊篱,表现出大我的豪情与气势,谱写灿烂的人生乐章。栏目导航 士人是对中国古代官僚、知识分子的统称,这是一个精英社会群体。中国的官员选拔制度(科举制度)是其形成的制度保证。他们既是国家政治的直接参与者,同时又是中国文化艺术的创造者、传承者。

士的阶层很早就出现了,泛指具有一定才能的民间人才。他们往往出身于贫寒之家或没落的贵族,靠自己的一技之长依附于贵族,为他们提供各种服务。

春秋战国群雄割据,战乱频繁。各国有名有钱的诸侯贵族,如春申君、孟尝君等,都以养士为时尚,最多时可达数千人,还互相攀比炫耀。“毛遂自荐”的典故说明,当时的士并没有特别的标准,甚至是自称有才,也可以说服贵族成为一个“士”。士人栏目导航 《论语·子路》子贡问:“何如斯可谓之士矣?”孔子答曰:“行己有耻,使於四方不辱君命,可谓士矣。”这就是说,只要严於律己、忠君爱国的人就能称为士。孔子的这个士和君子的概念基本上是重叠的。

这种士的精神,在实践上更多的是武士。如刺杀秦王嬴政失败的荆轲,在出发前就立下豪言:风潇潇兮易水寒,壮士一去兮不复还。这种为了君王托付的使命,不惜付出生命代价的豪迈气概和高洁品质被作为一种精神典范。栏目导航

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3 我的第一本书

- 4 三颗枸杞豆

- 5 列夫托尔斯泰

- 6 再塑生命

- 第二单元

- 7 敬业与乐业

- 8 最后一次演讲

- 9 纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 10 悼念玛丽居里

- 11 傅雷家书两则

- 12 致女儿的信

- 第三单元

- 13 故乡

- 14 孤独之旅

- 15 我的叔叔于勒

- 16 心声

- 17 白色鸟

- 18 同桌阿伦

- 第四单元

- 19 陈涉世家

- 20 唐雎不辱使命

- 21 隆中对

- 22 出师表

- 23 词五首

- 第五单元

- 24 公输

- 25 孟子两章

- 26 鱼我所欲也

- 27 庄子故事两则

- 28 扁鹊见蔡桓公

- 课外古诗词背诵

- 行行重行行

- 月下独酌

- 羌村三首

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 名著导读

- 水浒

- 培根随笔