北京市首都师范大学附属红螺寺中学2023-2024学年高一上学期12月月考语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 北京市首都师范大学附属红螺寺中学2023-2024学年高一上学期12月月考语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-09 11:29:02 | ||

图片预览

文档简介

首师附高红螺寺中学2023-2024学年高一上学期12月月考

语文 2023.12

本试卷共100分,考试时长120分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

一、本大题共4小题,共11分。

阅读下面的文字,完成1-4题。

①开始写“碳铁之战”系列的时候,人工智能还不像现在这么热门。当时,我已经看过很多关于人工智能的科幻作品,其中不乏非常优秀的,但总觉得不满意,以为还有很多东西没有被写出来。这就是我写“碳铁之战”的原因。但要如何写,才能推陈出新、与众不同、不落窠臼呢?

②在科幻作品里,人工智能通常有两副面孔:要么纯粹的恶,要么纯粹的善。我觉得,都21世纪了,该用新的眼光来看待人工智能了。

③“碳铁之战”中的“碳”指“碳族”,也就是人类,因为人类是碳基生物,其存在和地球上的其他生物一样,是建立在碳元素的基础之上的。“铁”指“铁族”,即小说中的人工智能,它们的存在是以铁元素为基础的。铁族个体为钢铁狼人,可以在狼形和人形之间切换。为什么是这样一个形体?小说中有解释,因为这种形体既与人有相似之处,所以容易让读者接受,又与人有不同之处,这样容易制造出陌生感。

④我从不相信,一台电脑,由于程序员的主动设计或者外界的一道闪电,突然间就拥有了可以匹敌人类的智慧。因为虽然智慧包含了方方面面的内容,但好奇心、想象力和彼此的交流,在其中占据着核心位置。智慧不是编程可以编出来的,而一台没有同伴的电脑,也是不可能孕育出智慧的。最关键的,我认为智慧并不特殊,它就像是猎狗的鼻子、天鹅的翅膀、蜻蜓的眼睛,是适应环境变化的结果,是生存压力之下自然演化的产物。

⑤从这一点出发,我设计的世界上第一个“铁族”,是88个由同一组程序复制而成但彼此之间有明显差异的子程序。这些子程序被放置到虚拟现实系统中,在极短的时间里,遭遇数百种天灾人祸,被“逼迫”演化出如同蜂群般的群集智慧。

⑥我从不相信人工智能的出现,必然会以消灭人类、毁灭世界、占领地球为己任,并且孜孜以求,乐此不疲。这其实是人类才会感兴趣的目标。既然它们拥有机器智慧,那它们就会具有它们的情感,它们的欲望,它们的认知,它们的生存目的。我想,真正的人工智能应该是一种新的文明形态,它们——他们将走上与人类文明迥异的发展道路。,宇宙那么大,智慧也好,文明也罢,都不可能只是人类这一种形式。

⑦把人工智能作为一种独立于人类之外的文明来看待,“碳铁之战”系列的视野一下子变得宽广了。人类需要拼命向铁族“证实”自己是智慧和文明的,这在自诩万物之灵的人类看来,是非常荒谬可笑的。然而也会让有识之士警醒,进而反思人类自身的所作所为,对何谓“人类”、何谓“智慧”和“文明”,有全新的认知。

(取材于萧寒星的文章)

1.下列能够替换“推陈出新、与众不同、不落窠臼”这组成语的一项是(2分)( )

A.按图索骥 步人后尘 B.亦步亦趋 陈陈相因

C.别出心裁 不落俗套 D.如法炮制 千篇一律

2.下列对前三段内容的理解,不正确的一项是(2分)( )

A.作者对科幻作品通常只写人工智能纯粹的善或恶不满意。

B.称人类为“碳族”,是因为他们是地球上唯一的碳基生物。

C.“这种形体”是指可以在狼形和人形之间切换的形体。

D.“钢铁狼人”的形象容易让读者既感到熟悉又觉得陌生。

3.根据全文,你认为“从智慧和文明的角度看待人工智能”和“我为什么要写碳铁之战”这两个语句,哪一个更适合做本文的标题?为什么?(3分)

4.新闻有标题,请对下面这则新闻的内容写一则短评。(4分)

近日,公安部出台了《关于修改酒后驾驶有关法律规定的意见(征求意见稿)》。征求意见稿中,加大了酒后驾驶等严重违法行为行政处罚力度。对酒后驾驶不劝阻、不制止的同乘者设定罚款处罚。

这一《意见》吸引了公众的注意,有人赞成,有人反对,一时众说纷纭。

二、本大题共5小题,共12分。

阅读下面的文言文,完成5-9题。

观 周

孔子谓南宫敬叔①曰:“吾闻老聃博古知今,通礼乐之原,明道德之归,则吾师也,今将往矣。”对曰:“谨受命。”

遂言于鲁君曰:“臣受先臣②之命云:‘孔子圣人之后也。其祖弗父何③,始有宋国而授厉公。及正考父佐戴、武、宣,三命兹益恭。故其鼎铭曰:一命而偻④,再命而伛,三命而俯,循墙而走,亦莫余敢侮。饘⑤于是,粥于是,以糊其口,其恭俭也若此。臧孙纥有言:圣人之后,若不当世,则必有明君而达者焉。孔子少而好礼,其将在矣。’属臣曰:‘汝必师之。’今孔子将适周,观先王之遗制,考礼乐之所极,斯大业也!君盍以乘资之?臣请与往。”

公曰:“诺。”与孔子车一乘,马二匹,竖子侍御。敬叔与俱。至周,问礼于老聃,访乐于苌弘,历郊社之所,考明堂之则,察庙朝之度。于是喟然曰:“吾乃今知周公之圣,与周之所以王也。”

孔子观乎明堂,睹四门墉⑥,有尧舜之容,桀纣之象,而各有善恶之状,兴废之诫焉。又有周公相成王,抱之负斧扆⑦南面以朝诸侯之图焉。徘徊而望之,谓从者曰:“此周公所以盛也。夫明镜所以察形,往古者所以知今。人主不务袭迹于其所以安存,而忽怠所以危亡,是犹未有以异于却走而欲求及前人也,岂不惑哉!”

及去周,老子送之,曰:“吾闻富贵者送人以财,仁者送人以言。吾虽不能富贵,而窃仁者之号,请送子以言乎:凡当今之士,聪明深察而近于死者,好讥议人者也。博辩闳达而危其身,好发人之恶者也。无以有己为人子者,无以恶己为人臣者。”孔子曰:“敬奉教。”

自周反鲁,道弥尊矣。远方弟子之进,盖三千焉。

(取材于《孔子家语》,有改动)

【注释】①南宫敬叔:鲁国大夫。②先臣:指南宫敬叔已去世的父亲。③弗父何: 和下文的正考父、臧孙纥都是孔子的祖先。④偻:弯着背,表示恭敬。⑤饘(zhān):稠粥,这里用作动词,煮稠粥。⑥墉:墙壁。⑦斧扆(yǐ):古代天子所用的状如屏风的器物,高八尺,上绣斧形图案。

对下列语句中加点实词解释有误的一项是(2分)

A. 属臣曰:“汝必师之。” 师:老师

B. 今孔子将适周 适:到……去

C. 人主不务袭迹于其所以安存 务:致力于

D. 是犹未有以异于却走而欲求及前人也 却:后退

6. 下列各组语句中加点虚词,意义和用法相同的一组是(2分)

A. 孔子观乎明堂 浩浩乎如冯虚御风

B. 又有周公相成王 及时相遣归

C. 此周公所以盛也 所以游目骋怀

D. 聪明深察而近于死者 尽吾志也而不能至者

7. 根据上下文,下面语句括号内填入的内容有误的一项是(2分)

A. (南宫敬叔)遂言于鲁君曰

B. 敬叔与(孔子)俱

C. (成王)抱之负斧扆南面以朝诸侯之图焉

D. 自周反鲁,(孔子的)道弥尊矣

8.下列对文意的理解,不正确的一项是(2分)

A. 南宫敬叔引其先父训命,说明孔子及其祖辈恭俭有礼,为请求鲁君资助孔子“观周”做铺垫。

B. 孔子在周问礼访乐,并到实地考察各种规章制度,了解了周公圣明及周称王天下的原因。

C. 孔子在明堂观尧舜桀纣之像,国家兴亡之诫,周公相成王之图,悟到君子应以史为鉴,努力使国家安定。

D. 孔子离周返鲁之时,老子鼓励他要敢讥议他人,发人之恶,为人子不要只想着自己,为人臣要尽职尽责。

9. 老子说“仁者送人以言”。在“十六岁花季”主题班会上,老师以《论语》三则分赠同学们,请选择你最有感触的一则,说说你对这句话的理解,并阐述选择理由。(4分)

(1)志于道,据于德,依于仁,游于艺。

(2)友直,友谅,友多闻,益矣。

(3)事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨。

三、本大题共2小题,共8分。

阅读下面这首诗,完成10、11题。

示秬秸

张耒

北邻卖饼儿,每五鼓未旦,即绕街呼卖,虽大寒烈风不废,而时略不少差也。因为作诗,且有所警,示秬、秸。

城头月落霜如雪,楼头五更声欲绝。

捧盘出户歌一声,市楼东西人未行。

北风吹衣射我饼,不忧衣单忧饼冷。

业无高卑志当坚,男儿有求安得闲。

注释:秬秸:张耒二子张秬、张秸。张耒,北宋著名文学家,曾官太常寺少卿。

10.下列的理解和赏析,不正确的一项是( )(2分)

A.诗前小序交代了本诗写作的起因和目的,凸显了诗作内容的真实性。

B.“歌一声”,是说卖饼儿沿街呼卖时有腔有调,生动形象并富于童趣。

C.卖饼儿衣着单薄,凛冽的寒风吹透了他的衣衫,他却担忧饼冷难卖。

D.作者在诗的最后,对两个儿子提出了谆谆告诫,点明了本诗的题旨。

11.张耒在《示秬秸》 中说“业无高卑志当坚,男儿有求安得闲”。请用这两句做开头,给文学名著:《平凡的世界》中的某一个人物写一段赠言,表达你对这个人物的敬佩(鼓励或劝诫)之意。(6分)

要求:赠言要结合人物的经历或特点,不要泛泛而谈;100字左右。

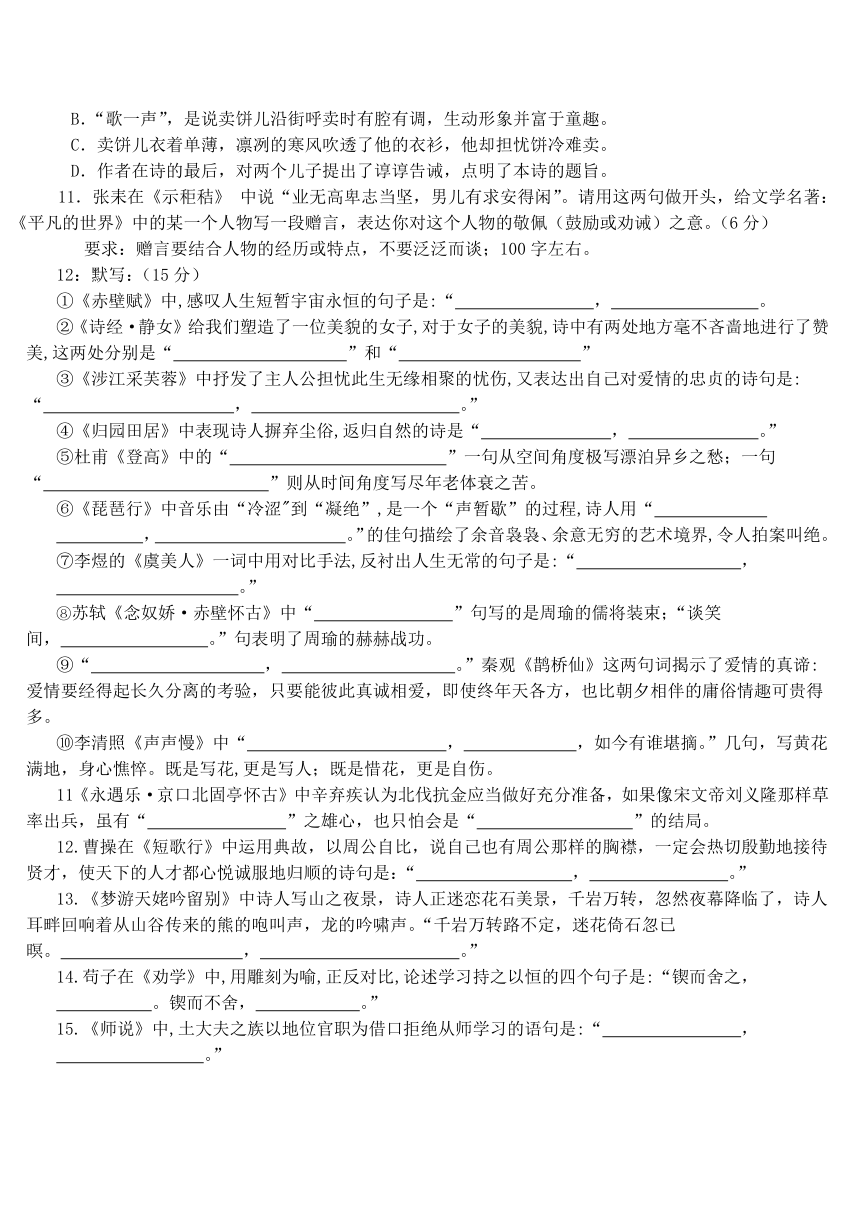

12:默写:(15分)

①《赤壁赋》中,感叹人生短暂宇宙永恒的句子是:“ , 。

②《诗经·静女》给我们塑造了一位美貌的女子,对于女子的美貌,诗中有两处地方毫不吝啬地进行了赞美,这两处分别是“ ”和“ ”

③《涉江采芙蓉》中抒发了主人公担忧此生无缘相聚的忧伤,又表达出自己对爱情的忠贞的诗句是:“ , 。”

④《归园田居》中表现诗人摒弃尘俗,返归自然的诗是“ , 。”

⑤杜甫《登高》中的“ ”一句从空间角度极写漂泊异乡之愁;一句“ ”则从时间角度写尽年老体衰之苦。

⑥《琵琶行》中音乐由“冷涩"到“凝绝”,是一个“声暂歇”的过程,诗人用“

, 。”的佳句描绘了余音袅袅、余意无穷的艺术境界,令人拍案叫绝。

⑦李煜的《虞美人》一词中用对比手法,反衬出人生无常的句子是:“ ,

。”

⑧苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中“ ”句写的是周瑜的儒将装束;“谈笑间, 。”句表明了周瑜的赫赫战功。

⑨“ , 。”秦观《鹊桥仙》这两句词揭示了爱情的真谛:爱情要经得起长久分离的考验,只要能彼此真诚相爱,即使终年天各方,也比朝夕相伴的庸俗情趣可贵得多。

⑩李清照《声声慢》中“ , ,如今有谁堪摘。”几句,写黄花满地,身心憔悴。既是写花,更是写人;既是惜花,更是自伤。

11《永遇乐·京口北固亭怀古》中辛弃疾认为北伐抗金应当做好充分准备,如果像宋文帝刘义隆那样草率出兵,虽有“ ”之雄心,也只怕会是“ ”的结局。

12.曹操在《短歌行》中运用典故,以周公自比,说自己也有周公那样的胸襟,一定会热切殷勤地接待贤才,使天下的人才都心悦诚服地归顺的诗句是:“ , 。”

13.《梦游天姥吟留别》中诗人写山之夜景,诗人正迷恋花石美景,千岩万转,忽然夜幕降临了,诗人耳畔回响着从山谷传来的熊的咆叫声,龙的吟啸声。“千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。 , 。”

14.苟子在《劝学》中,用雕刻为喻,正反对比,论述学习持之以恒的四个句子是:“锲而舍之,

。锲而不舍, 。”

15.《师说》中,土大夫之族以地位官职为借口拒绝从师学习的语句是:“ ,

。”

五:阅读下面的作品,完成13—15题。(16分)

排骨里的萝卜

①女儿一回到老家,我母亲就把她带进菜市场,逐一询问她想吃什么。从东头问到西头,女儿一直摇头。母亲急了:“总要吃啊,小祖宗,你到底想吃什么?”女儿两眼埋在手里的卡通画册里,淡淡地说:“我要吃排骨里的萝卜。”

②不吃排骨,不吃萝卜,却想吃排骨里的萝卜。女儿的理由是:排骨太腥太腻,萝卜太清太淡。女儿是在吃多了排骨后才挑上萝卜的。几年前她在萝卜盘中翻找罕见的排骨时的情形,还历历在目。

③突然就领悟了现代人的忧怨:享受着现代文明带来的高效、便利、繁华、奢侈,却怨叨着它的拥挤、功利、急躁、嚣张。驾着豪华轿车,却骂着它的尾气;用DNA技术修改着生命,却忧心着社会伦理和生命尊严;推行着经济政治一体化,却牵挂着多元文化的丧失。

④现代人远离了乡村,然后思念它,看见乡村的一草一木,就一惊一诧的。乡村很美,但得远远地看。乡村是一幅经典名画,是用来欣赏的,而不是用来居住的、生活的。现代人激情四溢地回到乡村,只是想看看春天离得有多远,然后用相机拍下来,用画框装裱好,点缀到城里的水泥墙上。现代人在城里模仿着乡村的绿,怀念着乡村的安详和静谧。

⑤现代人越来越爱回忆从前在乡村的日子。那段吃不饱的时光,现代人回想起来已全然消散了饥饿的惶恐,脸上是掩不住的羡慕,荡漾在记忆里的是一段段情意融融的细节,一首首田园诗,一曲曲牧歌。过去了的,就是罪恶也没什么不可饶恕的。但这得有个基点,回忆和观赏必须站在今天丰衣足食、和平安宁的阳台上。

⑥现代人已学会了蘸着传统的汤汁去吃现代文明的点心,然后用现代思想作武器对现代文明进行反思、反叛。现代文明授予现代人以现代武器,现代人首先用这武器向现代文明开火。

⑦为什么突然想吃农家味的小菜小饭?因为现代人距农村越来越远,也离家越来越远。然而如果连吃三天的农家饭,现代人非骂娘喊救命不可。想一想,当初身居乡村时,我们怀想的是什么?是生猛海鲜,是遥远的都市。乞丐的梦常常是席梦思,而富翁的梦更多的是街头的石板和公园的长凳。

⑧人天生有根反骨,就长在后脑勺下。人在现实中躁动,要么歌唱未来,要么缅怀过去,总是把现实不尴不尬地晾在那儿。尽管人们总是从现实中榨取最多的滋养。

⑨我知道如何让我女儿在萝卜中翻找排骨了:弄一锅子萝卜,点缀几小块排骨。排骨中的萝卜和萝卜中的排骨一样好吃,一样滋养人,喜恶源自量的比例。比较排骨和萝卜到底谁更富营养是现代人的浅薄所在。没什么是特别有营养该特别多吃的,也没什么是特别没营养特别不该吃的,你所稀缺的才是你最需要的。

⑩在排骨的背景下,现代人一年四季品尝着萝卜。这萝卜还是原汁原味的萝卜吗?但现代人仍管它叫萝卜,而且时尚地自称不吃排骨。

(取材于董玉洁《排骨里的萝卜》,有删改)

13.下列对文章内容的理解,不正确的两项是(4分)

A. 文章开篇通过写女儿挑食,要“吃排骨里的萝卜”,自然引出下文对“现代人的忧怨”的思考。

B. 第④段写现代人“激情四溢地回到乡村”,说明现代人越来越厌恶都市,渴望回归田园生活。

C. 第⑥段中写现代人“用现代思想作武器”,“向现代文明开火”,表明了现代人的反思和反叛。

D. 第⑦段中“乞丐的梦”和“富翁的梦”构成鲜明对比,深刻地批判了现代人的无知和愚昧。

E. 文章最后以现代人“时尚地自称不吃排骨”做结,首尾呼应,而“时尚”一词,尤为耐人寻味。

14.文中说“现代人远离了乡村,然后思念它”。结合文本,概括现代都市人思念乡村的具体表现有哪些。(4分)

15.《乡土中国》第一节“乡土本色”,在本节中,费孝通先生描绘了多土社会的基本样貌,比如:

①乡下人离不了泥土,在多下住种地是最普通的谋生的办法。

②乡下人珍视泥土,奉土地公公为神,甚至用泥土煮水治疗水土不服。

③种地的人世代定居,很少迁移。

④中国农民多是聚集形成村庄居佳,村和村之间接触很少,距较远的村子基本没有往来。

⑤乡下是没有陌生人的社会,每家孩子都是周围人从小看着长大的。

⑥乡下是熟人社会,乡下人之间有天然的信任感。

费通先生说的上述现象,大家是否见过见过或深有同感呢 还是你认为费先生说的和当代乡土现实情境不符呢 请任意选择一条,以“某某现象我有同感”或“某某现象我不认同”开头,结合你的所见所闻(一定要有实在的例子,可以是自己的亲身经历,也可以是看过或听过的社会新闻),写100字左右的话。(6分)

六.作文(40分)

从下面两个题目中任选一题,按要求作答。不少于700字。将题目抄在答题卡上。

①有关“大我”,《现代汉语词典》解释为:指集体,与“小我”相对。还有字典认为:“大我”就是以外界的角度进入无我境界,看待自己和看待其他人事物一样,是“由外看内”的境界;“小我”则是自己对外界的看法和认知,形成一个“由内看外”的个体。瑞士心理学家荣格把“大我”比作一个圆的圆周,而“小我”就是这个圆的圆心,这里的“大我”是群体意识,这里的“小我”就是自我意识。

关于大我与小我,你有怎样的认识和思考?请以《大我与小我》为题,写一篇议论文。要求:观点明确,论据恰当充实,论证合理。

②在下面三首歌词或歌词节选中任选一首,作为文章的开头和结尾(可部分引用,开头和结尾所引文字不计入700字内),以“歌声响起”为题,写一篇记叙文。

要求:立意积极向上,叙事符合逻辑;时间、地点、人物、叙事人称自定;有细节,有描写。

(第一首)

起来 不愿做奴隶的人们/把我们的血肉筑成我们新的长城/中华民族到了最危险的时候/每个人被迫着发出最后的吼声/起来 起来 起来 /我们万众一心/冒着敌人的炮火 前进/冒着敌人的炮火 前进/前进 前进 进

(《义勇军进行曲》)

(第二首)

一条大河波浪宽/风吹稻花香两岸/我家就在岸上住/听惯了艄公的号子/看惯了船上的白帆/这是美丽的祖国/是我生长的地方/在这片辽阔的土地上/到处都有明媚的风光……

(《我的祖国》)

(第三首)

我和我的祖国/一刻也不能分割/无论我走到哪里/都流出一首赞歌/我歌唱每一座高山/我歌唱每一条河/袅袅炊烟小小村落/路上一道辙……

(《我和我的祖国》)

首师附高红螺寺中学2023-2024学年高一上学期12月月考

答案:

一、本大题共4小题,共10分。

1. (2分)C 2. (2分)B

3.(3分)参考答案:

都使用否定句“我从不相信”(“都用‘从’字增强否定语气”),鲜明表达出作者对传统科幻作品对人工智能所谓智慧和文明的认识的不认同(不满),语气斩截、情感充沛。

【评分标准】特点,1分。好处,2分。意思对即可。

4.(3分)答案要点:

第一个语句做标题的好处:可使文章观点更加鲜明,结构显得更加清晰等;或它与文章内容顺序和结构特点更契合等。

第二个语句做标题的好处:问题式标题可吸引读者,激发阅读兴趣等。

【评分标准】结合文章内容、结构或标题的要求、特点等进行分析,自圆其说即可。

二、本大题共5小题,共12分。

2.A(2分)(“师”应为动词 以……为师,师从 )

3.D(2分)(D项,均为连词,表转折。A项,前句介词,“在”;后句助词,用在形容词后。B项,前句动词,“辅佐”;后句副词,偏指一方,译为“我”。C项,前句表原因,后句表凭借)

4.C(2分)(C项括号中内容应为“周公”)

5.D(2分)(“鼓励他要敢讥议他人,发人之恶”理解错误)

6.(4分)

答案示例1:我选择(1),这句话的意思是:目标在“道”,根据在“德”,依靠在“仁”,游憩于“六艺”之中。作为一名高中生,远大的理想应该以道德为依托,才能更好的学习知识技能。

答案示例2:我选择(2),这句话的意思是:结交正直的朋友,诚信的朋友,知识广博的朋友,是有益的。朋友的品格、态度、学识会给我们巨大的影响,“近朱者赤,近墨者黑”,结交的一个好朋友,会使你受益终生.

答案示例3:我选择(3),这句话的意思是:侍奉父母(如果他们有不对的地方,)要婉言劝止。自己的心意没有被接纳,仍然尊敬地不触犯他们,虽然忧愁,但不怨恨。 现在很多中学生不敬重父母,殊不知“孝” 是做人之本,是我们应该传承下去的中华传统美德。

(本题共4分。句意理解2分,能说出句子的主要意思即可,不要求直译;阐述选择的理由2分。)

附:文言文参考译文

孔子对南宫敬叔说:“我听说老子博古通今,通晓礼乐的起源,明白道德的归属,那么他就是我的老师,现在我要到他那里去。”南宫敬叔回答说:“我遵从您的意愿。”

于是南宫敬叔对鲁国国君说:“我接受父亲的嘱咐说:‘孔子是圣人的后代。他的祖先弗父何,最初拥有了宋国,后来给了弟弟厉公。到了正考父时,辅佐戴公、武公、宣公三个国君,三次任命,他一次比一次恭敬。因此他家鼎上刻的铭文说:第一次任命,他弯着腰;第二次任命,他弯着身子;第三次任命,他俯下身子。他靠着墙根走,也没有人敢欺侮他。在这个鼎里煮稠粥,煮稀粥,用来糊口。他的恭敬节俭就到了这种地步。臧孙纥曾说过这样的话:圣人的后代,如果不能执掌天下,那么必定有圣明的君主使他通达。’孔子从小就喜好礼仪,他大概就是这个人吧。我父亲又嘱咐我说:‘你一定要拜他为师。’现在孔子将要到周去,观看先王遗留的制度,考察礼乐所达到的高度,这是大事业啊!您何不提供车子资助他呢?我请求和他一起去。”

鲁君说:“好。”送给孔子一辆车,两匹马,派了一个人侍候他给他驾车。南宫敬叔和孔子一起到了周。孔子向老子询问礼,向苌弘询问乐,走遍了祭祀天地之所,考察明堂的规则,察看宗庙朝堂的制度。于是感叹地说:“我现在才知道周公的圣明,以及周称王天下的原因。”

孔子在明堂参观,看到四门的墙上有尧舜桀纣的画像,画出了每个人善恶的容貌,并有关于国家兴亡告诫的话。还有周公辅佐成王,抱着成王背对着屏风面朝南接受诸侯朝见的画像。孔子走来走去地观看着,对跟从他的人说:“这是周朝兴盛的原因啊。明亮的镜子可以照出形貌,古代的事情可以用来了解现在。君主不努力沿着在使国家安定的路上走,而忽视国家危亡的原因,这和倒着跑却想追赶上前面的人一样,难道不糊涂吗?”

离开周时,老子去送他,说:“我听说富贵者拿财物送人,仁者用言语送人。我虽然不能富贵,但私下用一下仁者的称号,请让我用言语送你吧!凡是当今的士人,因聪明深察而危及生命的,都是喜欢讥讽议论别人的人;因知识广博喜好辩论而危及生命的,都是喜好揭发别人隐私的人。作为人子不要只想着自己,作为人臣要尽职全身。”孔子说:“我一定遵循您的教诲。”

从周返回鲁国,孔子的道更加受人尊崇了。从远方来向他学习的,大约有三千人。

语文 2023.12

本试卷共100分,考试时长120分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

一、本大题共4小题,共11分。

阅读下面的文字,完成1-4题。

①开始写“碳铁之战”系列的时候,人工智能还不像现在这么热门。当时,我已经看过很多关于人工智能的科幻作品,其中不乏非常优秀的,但总觉得不满意,以为还有很多东西没有被写出来。这就是我写“碳铁之战”的原因。但要如何写,才能推陈出新、与众不同、不落窠臼呢?

②在科幻作品里,人工智能通常有两副面孔:要么纯粹的恶,要么纯粹的善。我觉得,都21世纪了,该用新的眼光来看待人工智能了。

③“碳铁之战”中的“碳”指“碳族”,也就是人类,因为人类是碳基生物,其存在和地球上的其他生物一样,是建立在碳元素的基础之上的。“铁”指“铁族”,即小说中的人工智能,它们的存在是以铁元素为基础的。铁族个体为钢铁狼人,可以在狼形和人形之间切换。为什么是这样一个形体?小说中有解释,因为这种形体既与人有相似之处,所以容易让读者接受,又与人有不同之处,这样容易制造出陌生感。

④我从不相信,一台电脑,由于程序员的主动设计或者外界的一道闪电,突然间就拥有了可以匹敌人类的智慧。因为虽然智慧包含了方方面面的内容,但好奇心、想象力和彼此的交流,在其中占据着核心位置。智慧不是编程可以编出来的,而一台没有同伴的电脑,也是不可能孕育出智慧的。最关键的,我认为智慧并不特殊,它就像是猎狗的鼻子、天鹅的翅膀、蜻蜓的眼睛,是适应环境变化的结果,是生存压力之下自然演化的产物。

⑤从这一点出发,我设计的世界上第一个“铁族”,是88个由同一组程序复制而成但彼此之间有明显差异的子程序。这些子程序被放置到虚拟现实系统中,在极短的时间里,遭遇数百种天灾人祸,被“逼迫”演化出如同蜂群般的群集智慧。

⑥我从不相信人工智能的出现,必然会以消灭人类、毁灭世界、占领地球为己任,并且孜孜以求,乐此不疲。这其实是人类才会感兴趣的目标。既然它们拥有机器智慧,那它们就会具有它们的情感,它们的欲望,它们的认知,它们的生存目的。我想,真正的人工智能应该是一种新的文明形态,它们——他们将走上与人类文明迥异的发展道路。,宇宙那么大,智慧也好,文明也罢,都不可能只是人类这一种形式。

⑦把人工智能作为一种独立于人类之外的文明来看待,“碳铁之战”系列的视野一下子变得宽广了。人类需要拼命向铁族“证实”自己是智慧和文明的,这在自诩万物之灵的人类看来,是非常荒谬可笑的。然而也会让有识之士警醒,进而反思人类自身的所作所为,对何谓“人类”、何谓“智慧”和“文明”,有全新的认知。

(取材于萧寒星的文章)

1.下列能够替换“推陈出新、与众不同、不落窠臼”这组成语的一项是(2分)( )

A.按图索骥 步人后尘 B.亦步亦趋 陈陈相因

C.别出心裁 不落俗套 D.如法炮制 千篇一律

2.下列对前三段内容的理解,不正确的一项是(2分)( )

A.作者对科幻作品通常只写人工智能纯粹的善或恶不满意。

B.称人类为“碳族”,是因为他们是地球上唯一的碳基生物。

C.“这种形体”是指可以在狼形和人形之间切换的形体。

D.“钢铁狼人”的形象容易让读者既感到熟悉又觉得陌生。

3.根据全文,你认为“从智慧和文明的角度看待人工智能”和“我为什么要写碳铁之战”这两个语句,哪一个更适合做本文的标题?为什么?(3分)

4.新闻有标题,请对下面这则新闻的内容写一则短评。(4分)

近日,公安部出台了《关于修改酒后驾驶有关法律规定的意见(征求意见稿)》。征求意见稿中,加大了酒后驾驶等严重违法行为行政处罚力度。对酒后驾驶不劝阻、不制止的同乘者设定罚款处罚。

这一《意见》吸引了公众的注意,有人赞成,有人反对,一时众说纷纭。

二、本大题共5小题,共12分。

阅读下面的文言文,完成5-9题。

观 周

孔子谓南宫敬叔①曰:“吾闻老聃博古知今,通礼乐之原,明道德之归,则吾师也,今将往矣。”对曰:“谨受命。”

遂言于鲁君曰:“臣受先臣②之命云:‘孔子圣人之后也。其祖弗父何③,始有宋国而授厉公。及正考父佐戴、武、宣,三命兹益恭。故其鼎铭曰:一命而偻④,再命而伛,三命而俯,循墙而走,亦莫余敢侮。饘⑤于是,粥于是,以糊其口,其恭俭也若此。臧孙纥有言:圣人之后,若不当世,则必有明君而达者焉。孔子少而好礼,其将在矣。’属臣曰:‘汝必师之。’今孔子将适周,观先王之遗制,考礼乐之所极,斯大业也!君盍以乘资之?臣请与往。”

公曰:“诺。”与孔子车一乘,马二匹,竖子侍御。敬叔与俱。至周,问礼于老聃,访乐于苌弘,历郊社之所,考明堂之则,察庙朝之度。于是喟然曰:“吾乃今知周公之圣,与周之所以王也。”

孔子观乎明堂,睹四门墉⑥,有尧舜之容,桀纣之象,而各有善恶之状,兴废之诫焉。又有周公相成王,抱之负斧扆⑦南面以朝诸侯之图焉。徘徊而望之,谓从者曰:“此周公所以盛也。夫明镜所以察形,往古者所以知今。人主不务袭迹于其所以安存,而忽怠所以危亡,是犹未有以异于却走而欲求及前人也,岂不惑哉!”

及去周,老子送之,曰:“吾闻富贵者送人以财,仁者送人以言。吾虽不能富贵,而窃仁者之号,请送子以言乎:凡当今之士,聪明深察而近于死者,好讥议人者也。博辩闳达而危其身,好发人之恶者也。无以有己为人子者,无以恶己为人臣者。”孔子曰:“敬奉教。”

自周反鲁,道弥尊矣。远方弟子之进,盖三千焉。

(取材于《孔子家语》,有改动)

【注释】①南宫敬叔:鲁国大夫。②先臣:指南宫敬叔已去世的父亲。③弗父何: 和下文的正考父、臧孙纥都是孔子的祖先。④偻:弯着背,表示恭敬。⑤饘(zhān):稠粥,这里用作动词,煮稠粥。⑥墉:墙壁。⑦斧扆(yǐ):古代天子所用的状如屏风的器物,高八尺,上绣斧形图案。

对下列语句中加点实词解释有误的一项是(2分)

A. 属臣曰:“汝必师之。” 师:老师

B. 今孔子将适周 适:到……去

C. 人主不务袭迹于其所以安存 务:致力于

D. 是犹未有以异于却走而欲求及前人也 却:后退

6. 下列各组语句中加点虚词,意义和用法相同的一组是(2分)

A. 孔子观乎明堂 浩浩乎如冯虚御风

B. 又有周公相成王 及时相遣归

C. 此周公所以盛也 所以游目骋怀

D. 聪明深察而近于死者 尽吾志也而不能至者

7. 根据上下文,下面语句括号内填入的内容有误的一项是(2分)

A. (南宫敬叔)遂言于鲁君曰

B. 敬叔与(孔子)俱

C. (成王)抱之负斧扆南面以朝诸侯之图焉

D. 自周反鲁,(孔子的)道弥尊矣

8.下列对文意的理解,不正确的一项是(2分)

A. 南宫敬叔引其先父训命,说明孔子及其祖辈恭俭有礼,为请求鲁君资助孔子“观周”做铺垫。

B. 孔子在周问礼访乐,并到实地考察各种规章制度,了解了周公圣明及周称王天下的原因。

C. 孔子在明堂观尧舜桀纣之像,国家兴亡之诫,周公相成王之图,悟到君子应以史为鉴,努力使国家安定。

D. 孔子离周返鲁之时,老子鼓励他要敢讥议他人,发人之恶,为人子不要只想着自己,为人臣要尽职尽责。

9. 老子说“仁者送人以言”。在“十六岁花季”主题班会上,老师以《论语》三则分赠同学们,请选择你最有感触的一则,说说你对这句话的理解,并阐述选择理由。(4分)

(1)志于道,据于德,依于仁,游于艺。

(2)友直,友谅,友多闻,益矣。

(3)事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨。

三、本大题共2小题,共8分。

阅读下面这首诗,完成10、11题。

示秬秸

张耒

北邻卖饼儿,每五鼓未旦,即绕街呼卖,虽大寒烈风不废,而时略不少差也。因为作诗,且有所警,示秬、秸。

城头月落霜如雪,楼头五更声欲绝。

捧盘出户歌一声,市楼东西人未行。

北风吹衣射我饼,不忧衣单忧饼冷。

业无高卑志当坚,男儿有求安得闲。

注释:秬秸:张耒二子张秬、张秸。张耒,北宋著名文学家,曾官太常寺少卿。

10.下列的理解和赏析,不正确的一项是( )(2分)

A.诗前小序交代了本诗写作的起因和目的,凸显了诗作内容的真实性。

B.“歌一声”,是说卖饼儿沿街呼卖时有腔有调,生动形象并富于童趣。

C.卖饼儿衣着单薄,凛冽的寒风吹透了他的衣衫,他却担忧饼冷难卖。

D.作者在诗的最后,对两个儿子提出了谆谆告诫,点明了本诗的题旨。

11.张耒在《示秬秸》 中说“业无高卑志当坚,男儿有求安得闲”。请用这两句做开头,给文学名著:《平凡的世界》中的某一个人物写一段赠言,表达你对这个人物的敬佩(鼓励或劝诫)之意。(6分)

要求:赠言要结合人物的经历或特点,不要泛泛而谈;100字左右。

12:默写:(15分)

①《赤壁赋》中,感叹人生短暂宇宙永恒的句子是:“ , 。

②《诗经·静女》给我们塑造了一位美貌的女子,对于女子的美貌,诗中有两处地方毫不吝啬地进行了赞美,这两处分别是“ ”和“ ”

③《涉江采芙蓉》中抒发了主人公担忧此生无缘相聚的忧伤,又表达出自己对爱情的忠贞的诗句是:“ , 。”

④《归园田居》中表现诗人摒弃尘俗,返归自然的诗是“ , 。”

⑤杜甫《登高》中的“ ”一句从空间角度极写漂泊异乡之愁;一句“ ”则从时间角度写尽年老体衰之苦。

⑥《琵琶行》中音乐由“冷涩"到“凝绝”,是一个“声暂歇”的过程,诗人用“

, 。”的佳句描绘了余音袅袅、余意无穷的艺术境界,令人拍案叫绝。

⑦李煜的《虞美人》一词中用对比手法,反衬出人生无常的句子是:“ ,

。”

⑧苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中“ ”句写的是周瑜的儒将装束;“谈笑间, 。”句表明了周瑜的赫赫战功。

⑨“ , 。”秦观《鹊桥仙》这两句词揭示了爱情的真谛:爱情要经得起长久分离的考验,只要能彼此真诚相爱,即使终年天各方,也比朝夕相伴的庸俗情趣可贵得多。

⑩李清照《声声慢》中“ , ,如今有谁堪摘。”几句,写黄花满地,身心憔悴。既是写花,更是写人;既是惜花,更是自伤。

11《永遇乐·京口北固亭怀古》中辛弃疾认为北伐抗金应当做好充分准备,如果像宋文帝刘义隆那样草率出兵,虽有“ ”之雄心,也只怕会是“ ”的结局。

12.曹操在《短歌行》中运用典故,以周公自比,说自己也有周公那样的胸襟,一定会热切殷勤地接待贤才,使天下的人才都心悦诚服地归顺的诗句是:“ , 。”

13.《梦游天姥吟留别》中诗人写山之夜景,诗人正迷恋花石美景,千岩万转,忽然夜幕降临了,诗人耳畔回响着从山谷传来的熊的咆叫声,龙的吟啸声。“千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。 , 。”

14.苟子在《劝学》中,用雕刻为喻,正反对比,论述学习持之以恒的四个句子是:“锲而舍之,

。锲而不舍, 。”

15.《师说》中,土大夫之族以地位官职为借口拒绝从师学习的语句是:“ ,

。”

五:阅读下面的作品,完成13—15题。(16分)

排骨里的萝卜

①女儿一回到老家,我母亲就把她带进菜市场,逐一询问她想吃什么。从东头问到西头,女儿一直摇头。母亲急了:“总要吃啊,小祖宗,你到底想吃什么?”女儿两眼埋在手里的卡通画册里,淡淡地说:“我要吃排骨里的萝卜。”

②不吃排骨,不吃萝卜,却想吃排骨里的萝卜。女儿的理由是:排骨太腥太腻,萝卜太清太淡。女儿是在吃多了排骨后才挑上萝卜的。几年前她在萝卜盘中翻找罕见的排骨时的情形,还历历在目。

③突然就领悟了现代人的忧怨:享受着现代文明带来的高效、便利、繁华、奢侈,却怨叨着它的拥挤、功利、急躁、嚣张。驾着豪华轿车,却骂着它的尾气;用DNA技术修改着生命,却忧心着社会伦理和生命尊严;推行着经济政治一体化,却牵挂着多元文化的丧失。

④现代人远离了乡村,然后思念它,看见乡村的一草一木,就一惊一诧的。乡村很美,但得远远地看。乡村是一幅经典名画,是用来欣赏的,而不是用来居住的、生活的。现代人激情四溢地回到乡村,只是想看看春天离得有多远,然后用相机拍下来,用画框装裱好,点缀到城里的水泥墙上。现代人在城里模仿着乡村的绿,怀念着乡村的安详和静谧。

⑤现代人越来越爱回忆从前在乡村的日子。那段吃不饱的时光,现代人回想起来已全然消散了饥饿的惶恐,脸上是掩不住的羡慕,荡漾在记忆里的是一段段情意融融的细节,一首首田园诗,一曲曲牧歌。过去了的,就是罪恶也没什么不可饶恕的。但这得有个基点,回忆和观赏必须站在今天丰衣足食、和平安宁的阳台上。

⑥现代人已学会了蘸着传统的汤汁去吃现代文明的点心,然后用现代思想作武器对现代文明进行反思、反叛。现代文明授予现代人以现代武器,现代人首先用这武器向现代文明开火。

⑦为什么突然想吃农家味的小菜小饭?因为现代人距农村越来越远,也离家越来越远。然而如果连吃三天的农家饭,现代人非骂娘喊救命不可。想一想,当初身居乡村时,我们怀想的是什么?是生猛海鲜,是遥远的都市。乞丐的梦常常是席梦思,而富翁的梦更多的是街头的石板和公园的长凳。

⑧人天生有根反骨,就长在后脑勺下。人在现实中躁动,要么歌唱未来,要么缅怀过去,总是把现实不尴不尬地晾在那儿。尽管人们总是从现实中榨取最多的滋养。

⑨我知道如何让我女儿在萝卜中翻找排骨了:弄一锅子萝卜,点缀几小块排骨。排骨中的萝卜和萝卜中的排骨一样好吃,一样滋养人,喜恶源自量的比例。比较排骨和萝卜到底谁更富营养是现代人的浅薄所在。没什么是特别有营养该特别多吃的,也没什么是特别没营养特别不该吃的,你所稀缺的才是你最需要的。

⑩在排骨的背景下,现代人一年四季品尝着萝卜。这萝卜还是原汁原味的萝卜吗?但现代人仍管它叫萝卜,而且时尚地自称不吃排骨。

(取材于董玉洁《排骨里的萝卜》,有删改)

13.下列对文章内容的理解,不正确的两项是(4分)

A. 文章开篇通过写女儿挑食,要“吃排骨里的萝卜”,自然引出下文对“现代人的忧怨”的思考。

B. 第④段写现代人“激情四溢地回到乡村”,说明现代人越来越厌恶都市,渴望回归田园生活。

C. 第⑥段中写现代人“用现代思想作武器”,“向现代文明开火”,表明了现代人的反思和反叛。

D. 第⑦段中“乞丐的梦”和“富翁的梦”构成鲜明对比,深刻地批判了现代人的无知和愚昧。

E. 文章最后以现代人“时尚地自称不吃排骨”做结,首尾呼应,而“时尚”一词,尤为耐人寻味。

14.文中说“现代人远离了乡村,然后思念它”。结合文本,概括现代都市人思念乡村的具体表现有哪些。(4分)

15.《乡土中国》第一节“乡土本色”,在本节中,费孝通先生描绘了多土社会的基本样貌,比如:

①乡下人离不了泥土,在多下住种地是最普通的谋生的办法。

②乡下人珍视泥土,奉土地公公为神,甚至用泥土煮水治疗水土不服。

③种地的人世代定居,很少迁移。

④中国农民多是聚集形成村庄居佳,村和村之间接触很少,距较远的村子基本没有往来。

⑤乡下是没有陌生人的社会,每家孩子都是周围人从小看着长大的。

⑥乡下是熟人社会,乡下人之间有天然的信任感。

费通先生说的上述现象,大家是否见过见过或深有同感呢 还是你认为费先生说的和当代乡土现实情境不符呢 请任意选择一条,以“某某现象我有同感”或“某某现象我不认同”开头,结合你的所见所闻(一定要有实在的例子,可以是自己的亲身经历,也可以是看过或听过的社会新闻),写100字左右的话。(6分)

六.作文(40分)

从下面两个题目中任选一题,按要求作答。不少于700字。将题目抄在答题卡上。

①有关“大我”,《现代汉语词典》解释为:指集体,与“小我”相对。还有字典认为:“大我”就是以外界的角度进入无我境界,看待自己和看待其他人事物一样,是“由外看内”的境界;“小我”则是自己对外界的看法和认知,形成一个“由内看外”的个体。瑞士心理学家荣格把“大我”比作一个圆的圆周,而“小我”就是这个圆的圆心,这里的“大我”是群体意识,这里的“小我”就是自我意识。

关于大我与小我,你有怎样的认识和思考?请以《大我与小我》为题,写一篇议论文。要求:观点明确,论据恰当充实,论证合理。

②在下面三首歌词或歌词节选中任选一首,作为文章的开头和结尾(可部分引用,开头和结尾所引文字不计入700字内),以“歌声响起”为题,写一篇记叙文。

要求:立意积极向上,叙事符合逻辑;时间、地点、人物、叙事人称自定;有细节,有描写。

(第一首)

起来 不愿做奴隶的人们/把我们的血肉筑成我们新的长城/中华民族到了最危险的时候/每个人被迫着发出最后的吼声/起来 起来 起来 /我们万众一心/冒着敌人的炮火 前进/冒着敌人的炮火 前进/前进 前进 进

(《义勇军进行曲》)

(第二首)

一条大河波浪宽/风吹稻花香两岸/我家就在岸上住/听惯了艄公的号子/看惯了船上的白帆/这是美丽的祖国/是我生长的地方/在这片辽阔的土地上/到处都有明媚的风光……

(《我的祖国》)

(第三首)

我和我的祖国/一刻也不能分割/无论我走到哪里/都流出一首赞歌/我歌唱每一座高山/我歌唱每一条河/袅袅炊烟小小村落/路上一道辙……

(《我和我的祖国》)

首师附高红螺寺中学2023-2024学年高一上学期12月月考

答案:

一、本大题共4小题,共10分。

1. (2分)C 2. (2分)B

3.(3分)参考答案:

都使用否定句“我从不相信”(“都用‘从’字增强否定语气”),鲜明表达出作者对传统科幻作品对人工智能所谓智慧和文明的认识的不认同(不满),语气斩截、情感充沛。

【评分标准】特点,1分。好处,2分。意思对即可。

4.(3分)答案要点:

第一个语句做标题的好处:可使文章观点更加鲜明,结构显得更加清晰等;或它与文章内容顺序和结构特点更契合等。

第二个语句做标题的好处:问题式标题可吸引读者,激发阅读兴趣等。

【评分标准】结合文章内容、结构或标题的要求、特点等进行分析,自圆其说即可。

二、本大题共5小题,共12分。

2.A(2分)(“师”应为动词 以……为师,师从 )

3.D(2分)(D项,均为连词,表转折。A项,前句介词,“在”;后句助词,用在形容词后。B项,前句动词,“辅佐”;后句副词,偏指一方,译为“我”。C项,前句表原因,后句表凭借)

4.C(2分)(C项括号中内容应为“周公”)

5.D(2分)(“鼓励他要敢讥议他人,发人之恶”理解错误)

6.(4分)

答案示例1:我选择(1),这句话的意思是:目标在“道”,根据在“德”,依靠在“仁”,游憩于“六艺”之中。作为一名高中生,远大的理想应该以道德为依托,才能更好的学习知识技能。

答案示例2:我选择(2),这句话的意思是:结交正直的朋友,诚信的朋友,知识广博的朋友,是有益的。朋友的品格、态度、学识会给我们巨大的影响,“近朱者赤,近墨者黑”,结交的一个好朋友,会使你受益终生.

答案示例3:我选择(3),这句话的意思是:侍奉父母(如果他们有不对的地方,)要婉言劝止。自己的心意没有被接纳,仍然尊敬地不触犯他们,虽然忧愁,但不怨恨。 现在很多中学生不敬重父母,殊不知“孝” 是做人之本,是我们应该传承下去的中华传统美德。

(本题共4分。句意理解2分,能说出句子的主要意思即可,不要求直译;阐述选择的理由2分。)

附:文言文参考译文

孔子对南宫敬叔说:“我听说老子博古通今,通晓礼乐的起源,明白道德的归属,那么他就是我的老师,现在我要到他那里去。”南宫敬叔回答说:“我遵从您的意愿。”

于是南宫敬叔对鲁国国君说:“我接受父亲的嘱咐说:‘孔子是圣人的后代。他的祖先弗父何,最初拥有了宋国,后来给了弟弟厉公。到了正考父时,辅佐戴公、武公、宣公三个国君,三次任命,他一次比一次恭敬。因此他家鼎上刻的铭文说:第一次任命,他弯着腰;第二次任命,他弯着身子;第三次任命,他俯下身子。他靠着墙根走,也没有人敢欺侮他。在这个鼎里煮稠粥,煮稀粥,用来糊口。他的恭敬节俭就到了这种地步。臧孙纥曾说过这样的话:圣人的后代,如果不能执掌天下,那么必定有圣明的君主使他通达。’孔子从小就喜好礼仪,他大概就是这个人吧。我父亲又嘱咐我说:‘你一定要拜他为师。’现在孔子将要到周去,观看先王遗留的制度,考察礼乐所达到的高度,这是大事业啊!您何不提供车子资助他呢?我请求和他一起去。”

鲁君说:“好。”送给孔子一辆车,两匹马,派了一个人侍候他给他驾车。南宫敬叔和孔子一起到了周。孔子向老子询问礼,向苌弘询问乐,走遍了祭祀天地之所,考察明堂的规则,察看宗庙朝堂的制度。于是感叹地说:“我现在才知道周公的圣明,以及周称王天下的原因。”

孔子在明堂参观,看到四门的墙上有尧舜桀纣的画像,画出了每个人善恶的容貌,并有关于国家兴亡告诫的话。还有周公辅佐成王,抱着成王背对着屏风面朝南接受诸侯朝见的画像。孔子走来走去地观看着,对跟从他的人说:“这是周朝兴盛的原因啊。明亮的镜子可以照出形貌,古代的事情可以用来了解现在。君主不努力沿着在使国家安定的路上走,而忽视国家危亡的原因,这和倒着跑却想追赶上前面的人一样,难道不糊涂吗?”

离开周时,老子去送他,说:“我听说富贵者拿财物送人,仁者用言语送人。我虽然不能富贵,但私下用一下仁者的称号,请让我用言语送你吧!凡是当今的士人,因聪明深察而危及生命的,都是喜欢讥讽议论别人的人;因知识广博喜好辩论而危及生命的,都是喜好揭发别人隐私的人。作为人子不要只想着自己,作为人臣要尽职全身。”孔子说:“我一定遵循您的教诲。”

从周返回鲁国,孔子的道更加受人尊崇了。从远方来向他学习的,大约有三千人。

同课章节目录